Last night I ushered at the local Shakespeare Theater. I had to look the part. So I bought shoe polish at the dollar store, lathered my loafers three (3) times, and glossed my footing. Meanwhile, I discovered the secret of Chinese shoe shine exporters: mix dog shit and lard, slip it in a tin, seal it with a Royal English label.

Dollar stores in Philadelphia must carry all brands of shudras. It’s a footnote in federal non-discrimination posters. Freedom Dollar Store more or less complied. A tall Jamaican worked and preened as a bouncer, a short Mayan-Mexican worked and worked as a stock boy, and a stout Paki in a hijab worked as the owner-overseer from a raised deck with a battery of cash-registers. Finally, a Dominican with rosy lipstick ran the main register and did the dirty-work of taking money. Ha. Ha. I mean she did the dirty-work of interfacing with every fugitive, sickling, church-lady, doped-up mumbler and cheap urban gigolo who counted pennies on the counter.

The Dominican was very nice. Authentically nice. She wasn’t some missionary White Liberal signaling her love of poor darkies for all to see. I think, speaking of trade secrets, that the Dominican girl’s strategic advantage was that she didn’t give a shit. 1) She didn’t give a shit about the backsliding American Blacks need to show, via the stink eye, a smug hatred of Whites. 2) She didn’t give a shit about the USA’s enterprising spirit and/or Judeo-Christian blather which means, for the wage earner, the freedom to work faster and faster to go deeper and deeper in debt while buying costlier and costlier crap. Because the island girl was a champion at handling the leery niggers, stumbling mongrel junkies, and freelance critics who walked in the door, the Paki overseer gave her space. She let the Dominican work at her own fresh and breezy rhythms which are most alien to Filthadelphia.

The Dominican was very nice. Authentically nice. She wasn’t some missionary White Liberal signaling her love of poor darkies for all to see. I think, speaking of trade secrets, that the Dominican girl’s strategic advantage was that she didn’t give a shit. 1) She didn’t give a shit about the backsliding American Blacks need to show, via the stink eye, a smug hatred of Whites. 2) She didn’t give a shit about the USA’s enterprising spirit and/or Judeo-Christian blather which means, for the wage earner, the freedom to work faster and faster to go deeper and deeper in debt while buying costlier and costlier crap. Because the island girl was a champion at handling the leery niggers, stumbling mongrel junkies, and freelance critics who walked in the door, the Paki overseer gave her space. She let the Dominican work at her own fresh and breezy rhythms which are most alien to Filthadelphia.

Life is rich at bottom. A White racist can learn valuable lessons from non-Whites who’ve adjusted to the truth and lies of devolving America. The brown Dominican girl will be just as free and lovely when Western Liberal Plutocracy goes down the toilet. Why? Because her womanly discipline is to be free and lovely right now, regardless of empty promises blabbed by wooly race hustlers, porked-pink politicians and blah, blah, blah. She’s a sparkling gem. Her counterpart is the Black bus driver who’s well seated. Almost like a post-volcanic island. Almost like the Rock of the Ages. But surely the well-seated Black bus driver is like Our Lord’s humble proxy, a salty apostle at the helm of the rolling boat while currents of assholes and elbows flow on the street. And trickled on and off the bus, ebbing and flowing like h-o-p-e.

If you’re a thinking bub with a mind to study a non-White who’s reconciled, within his own cultural referents, the metaphysical truth that we’re all equal in Almighty God’s eyes with the material truth that humanity is a mixed bag? Look to the African-American bus driver. My present point is that the increasingly angry Whiteman can learn from post-disappointment Blacks. Perhaps meta-mature Blacks. On a personal level, even as nailed Christians they don’t give a shit about you. They don’t care whether you’re racist or non-racist or grey in your skin. They solely care about being true to their own inner-standards of Soldier of God comportment. The very best Black bus drivers are bible driven. As Baptists, they are what Evola would call late and faded echoes of the Heroic Navigator. Very late. Very faded. Very barely tuned to the stellar pulse of Aryan lore.

Maybe it’s more like the best Black bus drivers have taken the Hippocratic Oath: First do no wrong. Which reminds me of the trade-secret of Philadelphia’s 5 Star Hospitals. At the pinnacle of tech and brainpower, you get a variation of the same muffled bullshit that passes for harmony on the street. The working truth is that it’s the bosomy White nurses, the modestly high-IQ and pathologically caring goy women, who interface with the human wreckage. They wipe hurt butts, clean pus from fetid wounds, and handle blood and urine samples. If they’re to be trusted with intellectual labor, then they translate aching and garbled complaints into medical terms for the international elite doctors who enter the treatment room like NWO super-stars. The Indians, Asians, Israelis, and shellacked Iranians who ultimately make the call: emergency surgery or modulated therapy or pasty white placebo. A Caucasian Male MD, hired into the hospital on 30-year probation as a congenital but dormant racist, would say that I’m exaggerating the truth. Ha. Ha. A fey diagnosis. I’m exploding the truth.

As for prophetic telling? As for the future of poor White pawns when we’re a minority in America? It’s foretold in Philly if you can read the bumps on the heads of backsliding and dazed Catholics. It’s a trade-secret of serene immigrants to hire a Christianized naif to handle the irate Blacks who enter the door. Preferable, a poor White girl from the depleted Irish Catholic neighborhoods who’s a single mom and reconciled to low-grade abuse. When you see a NE Asian-owned cleaners, with a monkish Asian doing the tailoring and banking, and a rag-faced goy answering complaints about chemical stains and lost pants, you’ve found foreign newbies who’ve aced the New America. They’ve solved the mean streets. It’s up to the native-born White, the face of punch-drunk sympathy, to deliver the law to homeless dregs, “I told you yesterday that you can’t use the toilet. It’s still for employees only. I’m sorry. Sorry. Sorry.”

That’s today’s Philadelphia in the public and semi-public commons where Whites are irrelevant. Reduced to fear and piety or jailhouse bravado. It’s better if you have can afford valet parking. In any case, last night I went back to 1600 and saw a Shakespeare play. I’ve ushered at the theater about 25 times, and that’s my most venal trade-secret as a cheap-ass writer who’s often too lazy to read. It’s said that Shakespeare was a closet-Catholic. Judging by the bewitching hoo-doo in Macbeth, he was also a closet Pagan. It’s a weakness in Christian lore that Mary Magdalene isn’t too appealing as sin’s female agent. But Lady Macbeth has dark feminine wiles that are almost equal to Cleopatra, who Shakespeare renders most lustily. For a while, in the black heart of the play, Shakespeare doesn’t give a shit about the need to present the noble, regal and queenly female ideal. He flies the devil’s kite. He creates stormy fun. But in the end, proper moral order is restored with the thrust of an avenging sword. The good guys win, and social harmony returns to The Realm.

That’s today’s Philadelphia in the public and semi-public commons where Whites are irrelevant. Reduced to fear and piety or jailhouse bravado. It’s better if you have can afford valet parking. In any case, last night I went back to 1600 and saw a Shakespeare play. I’ve ushered at the theater about 25 times, and that’s my most venal trade-secret as a cheap-ass writer who’s often too lazy to read. It’s said that Shakespeare was a closet-Catholic. Judging by the bewitching hoo-doo in Macbeth, he was also a closet Pagan. It’s a weakness in Christian lore that Mary Magdalene isn’t too appealing as sin’s female agent. But Lady Macbeth has dark feminine wiles that are almost equal to Cleopatra, who Shakespeare renders most lustily. For a while, in the black heart of the play, Shakespeare doesn’t give a shit about the need to present the noble, regal and queenly female ideal. He flies the devil’s kite. He creates stormy fun. But in the end, proper moral order is restored with the thrust of an avenging sword. The good guys win, and social harmony returns to The Realm.

Shakespeare has given me a considerable trade-secret: be irresistibly nasty and politically obscene in my script until the very last moment. Then, like a magician pulling a rabbit out of a hat, produce a warm ’n fuzzy ending. In shoe-shine terms, produce a nicely polished finish and don’t worry about the thin gloss. In 101 textbook terms, produce a plot resolution wherein public order and Divine Order are restored as One. Be wholesome as an afterthought. Take it to the bank.

Thanks Bill. You’re the greatest! But I’m a follower in hard times. I’ve got my own trade-secret to sculptify as a writer. I’ve got my own deep personal resolution to chisel into a plot resolution upon the public stage. Too bad that my ends are as time-specific to the Leaden Age of Western Liberal Plutocracy as Shakespeare’s ends were time-specific the Golden Age of Elizabethan Theater. I’m living at the bottom, maybe beneath the bottom, of a World Historical Cycle if not the Kali Yuga. The point? Regardless of my powers as a cheat, I just can’t pretend to think that the Public Order, the Moral Order, the Natural Order and the Divine Order can be reconciled as One in Philly. Neither can a redeeming spin be synched to the roundly vacant USA and the flickering Globalist Hairball. So much for climactic catharsis with a familial denouement. Shakespeare’s advantage was that he had a knowing race of Englishmen to honor as a loyal and loving prick. He lived at the golden dawn of the British Empire wherein even a vicious pirate like Sir Francis Drake could sincerely drop to his knees and praise The Island Throne. The crowning Spirit of England with its guarded line of aristo-buccaneers. Maybe Sir Richard Burton, as epic writers go, was the last of the breed. Dr. Albert Schweitzer called him “a moral idiot.” But Burton was a heroic navigator of Olympian stature nevertheless. In body and spirit, he was a jealous pedigree with a blinding light.

Life is funny at bottom. It’s amusing to belong to the nadir of Western Man. I’m perfectly cozy here and now. I merge effortlessly, as a natural, with Filthadelphia and its soiled joys and catastrophes. The problem? The trade-secret that’s caught in my throat? The truth that inflames my neck? As a writer and voice, I segregate! I segregate my own frail creative germ from the filthy pedestrian soul-bath regardless of lost profit. I just don’t give a shit about the poor and wailing demos that I know too well. To make matters worse, I don’t give a shit about my financial betters who control the purse-strings, the puppet-strings and the heart-strings of public theater. Neither do I favor their actors in reserve, primed like bombs for the 6 o’clock news: anti-White revolutionaries, volatile immigrants and nihilistic rioters with red-hair, freckles, and dog breath. All that cheap shoe-shine, all that cheap moral or editorial gloss, all that crap lathered over power politics. Really, racial politics.

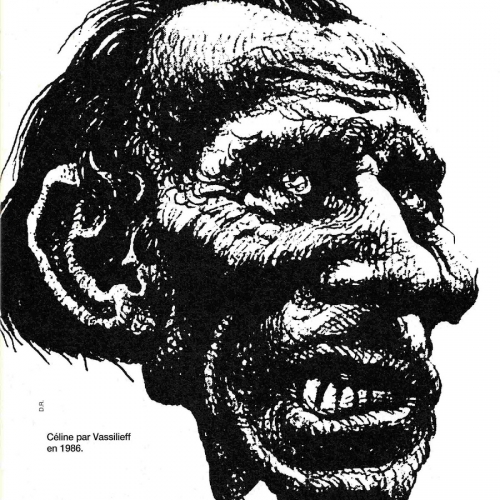

From the bottom of the Kali Yuga, the grease-pit of the Aryan roller-coaster, my job is to error on the side the Higher Orders. To come clean, as a privileged species of dirty White voyeur who has glimpsed the summit. Revealed in it’s clear majesty by Shakespeare at the top of the ride. Concealed in its gloom by degenerate carriers at bottom. Céline, a man amongst lethal cry-babies and cussed goyim, took it upon himself to grasp the low light. I know some, not all, of his trade secrets. First Céline recognized the luminous germ in the rhapsodic tripe of belly-aching Celt rustics in Paris. Then he recognized the lyrical germ in himself. That was a fateful day. A heroic prick, Céline made his noted lingo, his ripped ditties of genius, untranslatable even into languages like German and Italian that have a kinship with French. It was Céline’s take on low-down fun. It was also Céline’s take on the sport of kings.

From the bottom of the Kali Yuga, the grease-pit of the Aryan roller-coaster, my job is to error on the side the Higher Orders. To come clean, as a privileged species of dirty White voyeur who has glimpsed the summit. Revealed in it’s clear majesty by Shakespeare at the top of the ride. Concealed in its gloom by degenerate carriers at bottom. Céline, a man amongst lethal cry-babies and cussed goyim, took it upon himself to grasp the low light. I know some, not all, of his trade secrets. First Céline recognized the luminous germ in the rhapsodic tripe of belly-aching Celt rustics in Paris. Then he recognized the lyrical germ in himself. That was a fateful day. A heroic prick, Céline made his noted lingo, his ripped ditties of genius, untranslatable even into languages like German and Italian that have a kinship with French. It was Céline’s take on low-down fun. It was also Céline’s take on the sport of kings.

A backstreet metaphysician, Céline took the Left Hand Path to the Olympian Heights of Immortal Fame. To cover his tracks in plain sight, he sputtered an asinine ferment of giddy yet scorched-earth prose. There’s do-or-die conviction in his funny steps. The man put himself to the test! And whatever Céline’s ultimate trade-secret, it can’t be severed from his core muse to leave French literature, maybe Western literature, in a vacuum after his death. He refused to be followed.

This explains, at bottom, his anti-Semitic rants. Céline’s paranoia in the face of shysters who’d make a global prole, a pan-humanist, an embalmed ambassador for Colored Revolutions in Africa and Slavonia out of his corpus. Céline: a self-immolating genius. Too hot to touch and leaving friends and foes majestically incensed. Maybe he over-reacted. But maybe he didn’t.

The heart of the “novel” is famously set in Sigmaringen, the ancient Hohenzollern castle-town on the Danube, just north of Lake Constance. This is where about 1400 French collaborators and Vichy officials found refuge from mid-1944 till May 1945. Celine’s account of Sigmaringen is by far the most grotesque, blackly satirical section of his book—full of overflowing toilets, starving babies, hysterical crowds, ceaseless air-raids; and with appearances by Petain, Laval, and Fernand de Brinon (Celine’s fellow collabo writer, Vichy Secretary of State, and now head of the government-in-exile).

The heart of the “novel” is famously set in Sigmaringen, the ancient Hohenzollern castle-town on the Danube, just north of Lake Constance. This is where about 1400 French collaborators and Vichy officials found refuge from mid-1944 till May 1945. Celine’s account of Sigmaringen is by far the most grotesque, blackly satirical section of his book—full of overflowing toilets, starving babies, hysterical crowds, ceaseless air-raids; and with appearances by Petain, Laval, and Fernand de Brinon (Celine’s fellow collabo writer, Vichy Secretary of State, and now head of the government-in-exile). One day there is a rumor that there will be a distribution of free bread—maybe bread and sausage—over by the Castle drawbridge. A thousand people gather, looking filthy and lousy, to the wonderment of the German guards nearby, who have heard no such rumor. The crowd waits in anticipation for a half-hour, an hour . . . and finally there is activity at the Castle gate. But it is only Pétain and entourage, going out for the daily stroll!

One day there is a rumor that there will be a distribution of free bread—maybe bread and sausage—over by the Castle drawbridge. A thousand people gather, looking filthy and lousy, to the wonderment of the German guards nearby, who have heard no such rumor. The crowd waits in anticipation for a half-hour, an hour . . . and finally there is activity at the Castle gate. But it is only Pétain and entourage, going out for the daily stroll!