Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990

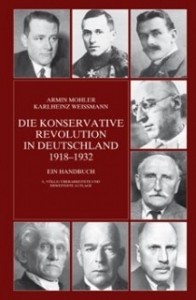

Armin Mohler et la «Révolution Conservatrice»

(2ième partie)

par Luc PAUWELS

Dans notre numéro 59/60 de novembre-décembre 1989, Robert Steuckers avait analysé la première partie de l'introduction théorique d'Armin Mohler. Au même moment, Luc Pauwels, directeur de la revue Teksten, Kommentaren en Studies (in nr. 55, 2de trimester 1989), se penchait sur le même maître-ouvrage de Mohler et mettait l'accent sur la seconde partie théorique, notamment sur la classification des différentes écoles de ce mouvement aux strates multiples. Nous ne reproduisons pas ci-dessous l'entrée en matière de Pauwels, car ce serait répéter en d'autres mots les propos de Steuckers. En revanche, le reste de sa démonstration constitue presque une sorte de suite logique à l'analyse parue dans notre n°59/60.

Débuts et contenu

Les premiers balbutiements de la Révolution Conservatrice, écrit Mohler, ont lieu lors de la Révolution française: «Toute révolution suscite en même temps qu'elle la contre-révolution qui tente de l'annihiler. Avec la Révolution française, advient victorieusement le monde qui, pour la Révolution Conservatrice représente l'adversaire par excellence. Définissons provisoirement ce monde comme celui qui refuse de mettre l'immuable de la nature humaine au centre de tout et croit que l'essence de l'homme peut être changée. La Révolution française annonce ainsi la possibilité d'un progrès graduel et estime que toutes les choses, relations et événements sont explicables rationnellement; de ce fait, elle essaie d'isoler chaque chose de son contexte et de la comprendre ainsi pour soi».

Mohler nous rappelle ensuite un malentendu tenace, que l'on rencontre très souvent lorsque l'on évoque la Révolution Conservatrice. Un malentendu qui, outre la confusion avec le fascisme et le national-socialisme, lui a infligé beaucoup de tort: c'est l'idée erronée qui veut que tout ce qui est (ou a été) fait et dit contre la Révolution française, son idéologie et ses conséquences, relève de la Révolution Conservatrice.

La Révolution de 1789 a dû faire face, à ses débuts, à deux types d'ennemis qui ne sont en aucune manière des précurseurs de la Révolution Conservatrice. D'abord, il y avait ses adversaires intérieurs, qui estimaient que les résultats de la Révolution française et/ou de son idéologie égalitaire étaient insuffisants. Cette opposition interne a commencé avec Gracchus Babeuf (1760-1797), adepte d'«Egalité parfaite» (la majuscule est de lui), qui voulait supprimer toutes les formes de propriété privée et espérait atteindre l'«Egalité des jouissances». Sa tentative de coup d'Etat, appelée la «Conjuration des Egaux», fut tué dans l'œuf et l'aventure se termina en parfaite égalité le 27 mai 1797... sous le couperet de la guillotine.

Toutes les tendances qui puisent leur inspiration dans l'égalitarisme de Babeuf et qui, sur base de ces idées, critiquent la Révolution française, n'ont rien à voir, bien entendu, avec la Révolution Conservatrice (RC). Elles appartiennent, pour être plus précis, aux traditions du marxisme et de l'anarchisme de gauche.

Ensuite, la Révolution française, dès ses débuts, a eu affaire à des groupes qui la combattaient pour maintenir ou récupérer leurs positions sociales (matérielles ou non), que les Jacobins menaçaient de leur ôter ou avaient détruites. Les adeptes de la RC ont toujours eu le souci de faire la différence entre leur propre attitude et cette position; ils ont qualifié l'action qui en découlait, écrit Mohler, de «restauratrice», de «réactionnaire», d'«altkonservativ» («vieille-conservatrice»), etc. Mais, au cours du XIXième siècle, les tenants de la RC (qui ne porte pas encore son nom, ndt) et les «Altkonservativen» font face à un ennemi commun, ce qui les force trop souvent à forger des alliances tactiques avec les réactionnaires, à se retrouver dans le même camp politique. Ainsi, la différence essentielle qui sépare les uns des autres devient moins perceptible pour les observateurs extérieurs. Dans les rangs mêmes de la RC, on s'aperçoit des ambiguïtés et le discours s'anémie. Pour les RC de pure eau, ces alliances et ces ambiguïtés auront trop souvent des conséquences fatales. Mohler nous l'explique: «Car, à la RC, n'appartiennent —comme le couplage paradoxal des deux mots l'indique— que ceux qui s'attaquent aux fondements du siècle du progrès sans simplement vouloir une restauration de l'Ancien Régime».

Sous sa forme pure, la RC est toujours restée au stade de la formulation théorique. Rauschning, lui aussi, décrit ce caractère composite dans son ouvrage intitulé précisément Die Konservative Revolution: «Le mouvement opposé, qui se dresse contre le développement des idées révolutionnaires, a amorcé sa croissance au départ de stades initiaux embrouillés et semi-conscients, pour atteindre ce que nous nommons, avec Hugo von Hoffmannstahl, la RC. Elle représente le renversement complet de la tendance politique actuelle. Mais ce contre-mouvement n'a pas encore trouvé d'incarnation pure, adaptée à lui-même. Il participe aux tentatives d'instaurer des modèles d'ordre totalitaire et césariste ou à des essais plattement réactionnaires. C'est pour toutes ces raisons, précisément, qu'il reste confus et brouillon...».

Sur base de cette constatation, Mohler observe que toute description cohérente du processus de maturation de la RC se mue automatiquement en une véritable histoire des idées. Si on cherche à la décrire comme une partie intégrante de la réalité politique, elle déchoit en un événement subalterne ou marginal. De ce fait, il ne faut pas donner des limites trop exiguës à la RC: elle déborde en effet sur d'autres mouvements, d'autres courants de pensée. Et vu le flou de ces limites, flou dû à la très grande hétérogénéité des choses que la RC embrasse, des choses qui font irruption dans son champs, Mohler est obligé de tracer une démarcation arbitraire afin de bien circonscrire son sujet. Il s'explique: «Au sens large, le terme "Révolution Conservatrice" englobe un ensemble de transformations s'appuyant sur un fondement commun, des transformations qui se sont accomplies ou qui s'annoncent, et qui concerne tous les domaines de l'existence, la théologie comme par exemple les sciences naturelles, la musique comme l'urbanisme, les relations interfamiliales comme les soins du coprs ou la façon de construire une machine. Dans notre étude, nous nous bornerons à donner une définition exclusivement politique au terme; notre étude se limitant à l'histoire des idées, nous désignons par "Révolution Conservatrice" une certaine pensée politique».

Les pères fondateurs, les précurseurs et les parrains

Une pensée politique, une Weltanschauung, implique qu'il y ait des penseurs. Mohler les appelle les Leitfiguren, les figures de proue, que nous nommerions par commodité les «précurseurs». Mohler souligne, dans la seconde partie de son ouvrage, inédite dans les premières éditions, que l'intérêt pour les précurseurs s'est considérablement amplifié. Les figures qui ont donné à la RC sa plus haute intensité spirituelle et psychique, ses penseurs les plus convaincants et aussi ses incarnations humaines les plus irritantes ont désormais trouvé leurs biographes et leurs analystes».

Si l'on parle de «père fondateur», il faut évidemment citer Friedrich Nietzsche (1844-1900), reconnu par les amis et les ennemis comme l'initiateur véritable du phénomène intellectuel et spirituel de la RC. A côté de lui, le penseur français, moins universellement connu, Georges Sorel (1847-1922)... Nous reviendrons tout à l'heure sur ces deux personnages centraux.

Au second rang, une génération plus tard, nous trouvons le «trio» (ainsi que le nomme Mohler): Carl Schmitt (1888-1985), Ernst Jünger (°1895) et Martin Heidegger (1889-1976). Mohler cite ensuite toute une série de penseurs dont l'influence sur la RC est sans doute moins directe mais non moins intense. Les parrains non-allemands sont essentiellement des sociologues et des historiens du début de notre siècle qui, très tôt, avaient annoncé le crise du libéralisme bourgeois: les Italiens Vilfredo Pareto (1848-1923) et Gaëtano Mosca (1858-1941), l'Allemand Robert(o) Michels (1876-1936), installé en Italie, l'Américain d'origine norvégienne Thorstein Veblen (1857-1929). L'Espagne nous a donné Miguel de Unamuno (1864-1936) puis, une génération plus tard, José Ortega y Gasset (1883-1956). La France, elle, a donné le jour à Maurice Barrès (1862-1923).

Quelques-uns de ces penseurs revêtent une double signification pour notre propos: ils sont à la fois «parrains» de la RC en Allemagne et partie intégrante dans les initiatives conservatrices-révolutionnaires qui ont animé la scène politico-idéologiques dans nos propres provinces.

Parmi les «parrains» allemands de la RC, Mohler compte le compositeur Richard Wagner (1813-1883), les poètes Gerhart Hauptmann (1862-1946) et Stefan George (1868-1933), le psychologue Ludwig Klages (1872-1956) et, bien sûr, Thomas Mann (1875-1955), Gottfried Benn (1896-1956) et Freidrich-Georg Jünger (1898-1977), le frère d'Ernst.

D'autres parrains allemands sont à peine connus dans nos provinces; Mohler les cite: les poètes Konrad Weiss (1880-1940) et Alfred Schuler (1865-1923), les écrivains Rudolf Borchardt (1877-1945) et Léopold Ziegler (1881-1958), un ami d'Edgar J. Jung, connu surtout pour son livre Volk, Staat und Persönlichkeit («Peuple, Etat et personnalité»; 1917). Enfin, il y a Max Weber (1864-1920), le plus grand sociologue que l'Allemagne ait connu, célèbre dans le monde entier mais pas assez pratiqué dans nos cercles non-conformistes.

La RC dans

d'autres pays

Pour Mohler, la RC est «un phénomène politique qui embrasse toute l'Europe et qui n'est pas encore arrivé au bout de sa course». Dans la préface à la première édition de son ouvrage, nous lisons que la RC est «ce mouvement de rénovation intellectuelle qui tente de remettre de l'ordre dans le champs de ruines laissé par le XIXième siècle et cherche à créer un nouvel ordre de la vie. Mais si nous ne sélectionnons que la période qui va de 1918 à 1932, nous pouvons quand même affirmer que la RC commence déjà au temps de Goethe et qu'elle s'est déployée sans interruption depuis lors et qu'elle poursuit sa trajectoire aujourd'hui sur des voies très diverses. Et si nous ne présentons ici que la partie allemande du phénomène, nous n'oublions pas que la RC a touché la plupart des autres pays européens, voire certains pays extra-européens».

Mohler réfute la thèse qui prétend que la RC est un phénomène exclusivement allemand. Il suffit de nommer quelques auteurs pour ruiner cet opinion, explique Mohler. Quelques exemples: en Russie, Dostoievski (1821-1881), le grand écrivain, chaleureux nationaliste et populiste russe; les frères Konstantin (1917-1860) et Ivan S. Axakov (1823-1886). En France, Georges Sorel (1847-1922), le social-révolutionnaire le plus original qui soit, et Maurice Barrès (1862-1923). Ensuite, le philosophe, homme politique et écrivain espagnol Miguel de Unamuno (1864-1936), l'économiste et sociologue italien Vilfredo Pareto (1848-1923), célèbre pour sa théorie sur l'émergence et la dissolution des élites. En Angleterre, citons David Herbert Lawrence (1885-1930) et Thomas Edward Lawrence (1888-1935), qui fut non seulement le mystérieux «Lawrence d'Arabie» mais aussi l'auteur des Seven Pillars of Wisdom, de The Mint, etc.

Cette liste pourrait être complétée ad infinitum. Bornons-nous à nommer encore T.S. Eliot et le grand Chesterton pour la Grande-Bretagne et Jabotinski pour la diaspora juive. Tous ces noms ne sont choisis qu'au hasard, dit Mohler, parmi d'autres possibles.

Dans les Bas Pays de l'actuel Bénélux, on observe un contre-mouvement contre les effets de la Révolution française dès le début du XIXième siècle. En Hollande, les conservateurs protestants se donnèrent le nom d'«antirévolutionnaires», ce qui est très significatif. Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876) et Abraham Kuyper (1837-1920) donnèrent au mouvement antirévolutionnaire et au parti du même nom (ARP, depuis 1879) une idéologie corporatiste et organique de facture nettement populiste-conservatrice (volkskonservatief). Conrad Busken Huet (1826-1886), prédicateur, journaliste et romancier, infléchit son mouvement, Nationale Vertoogen, contre le libéralisme, héritier de la Révolution française. Son ami Evert-Jan Potgieter (1808-1875) qui, en tant qu'auteur et co-auteur de De Gids, avait beaucoup de lecteurs, évolua, lui aussi, dans sa critique de la société, vers des positions conservatrices-révolutionnaires; il décrivait ses idées comme participant d'un «radicalisme conservateur» (konservatief radikalisme).

Après la première guerre mondiale, aux Pays-Bas, les idéaux conservateurs-révolutionnaires avaient bel et bien pignon sur rue et se distinguaient nettement du conservatisme confessionnel. Ainsi, le Dr. Emile Verviers, qui enseignait l'économie politique à l'Université de Leiden, adressa une lettre ouverte à la Reine, contenant un programme assez rudimentaire d'inspiration conservatrice-révolutionnaire. Sur base de ce programme rudimentaire, une revue vit le jour, Opbouwende Staatkunde (Politologie en marche). Le philosophe et professeur Gerard Bolland (1854-1922) prononça le 28 septembre 1921 un discours inaugural à l'Université de Leiden, tiré de son ouvrage De Tekenen des Tijds (Les signes du temps), qui lança véritablement le mouvement conservateur-révolutionnaire aux Pays-Bas et en Flandre.

Dans les lettres néerlandaises, dans la vie intellectuelle des années 20 et 30, les tonalités et influences conservatrices-révolutionnaires étaient partout présentes: citons d'abord la figure très contestée d'Erich Wichman sans oublier Anton van Duinkerken, Gerard Knuvelder, Menno ter Braak, Hendrik Marsman et bien d'autres. En Flandre, la tendance conservatrice-révolutionnaire ne se distingue pas facilement du Mouvement Flamand, du nationalisme flamand et du courant Grand-Néerlandais: la composante national(ist)e de la RC domine et refoule facilement les autres. Hugo Verriest et Cyriel Verschaeve, deux prêtres, doivent être mentionnés ici (1), de même qu'Odiel Spruytte (1891-1940), un autre prêtre peu connu mais qui fut très influent, surtout parce qu'il était un brillant connaisseur de l'œuvre de Nietzsche (2). En dehors du mouvement flamand, il convient de mentionner le leader socialiste Henri De Man (3), le Professeur Léon van der Essen (4) et Robert Poulet, récemment décédé et auteur, entre autres, de La Révolution est à droite (5). Sans oublier le Baron Pierre Nothomb (6), chef des Jeunesses Nationales et Charles Anciaux de l'Institut de l'Ordre Corporatif (7).

Les noms de Lothrop Stoddard et de Madison Grant, défenseurs soucieux de l'identité de la race blanche, de James Burnham, théoricien de The Managerial Revolution, mais aussi auteur du The Suicide of the West et de The War we are in, montrent que les Etats-Unis aussi ont contribué à la RC. Dans les grands bouleversements qui affectent depuis quelques dizaines d'années l'Afrique, l'Asie et l'Amérique Latine, on peut, explique Mohler, trouver des phénomènes apparentés: «Notamment le mélange, caractéristique de la RC, de lutte pour la libération nationale, de révolution sociale et de rédécouverte de sa propre identité».

Le mouvement ouvrier péroniste en Argentine, avec Juan et Evita Perón, constitue, sur ce chapitre, un exemple d'école. Plus nettement marquée encore est l'œuvre du révolutionnaire chinois, le Dr. Sun Ya-Tsen (1866-1925), fondateur du Kuo-Min-Tang, qui, dans son livre Les trois principes du peuple (8), prêche explicitement pour le nationalisme, la révolution sociale et la voie chinoise vers la démocratie.

Mohler pose un constat: le fait que la Révolution française a mis en branle un contre-mouvement conservateur dont le point focal a été l'Allemagne, indique clairement que nous avons affaire à un phénomène de dimensions au moins européennes; «L'accent mis sur l'élément allemand dans la RC mondiale se justifie sur certains plans. Mêmes les expressions non allemandes de cette révolution intellectuelle contre les idées de 1789 s'enracinent dans ce chapitre de l'histoire des idées en Allemagne, qui s'étend de Herder au Romantisme. En Allemagne même, cette révolte a connu sa plus forte intensité».

L'un des facteurs qui a le plus contribué à l'européanisation générale de la RC est sans conteste la large diffusion des œuvres et des idées de Nietzsche. Armin Mohler tente de ne pas englober Nietzsche dans la RC, mais démontre de façon convaincante que sans Nietzsche, le mouvement n'aurait pas acquis ses Leitbilder («images directrices») typiques et communes. Son influence s'est faite sentir dans les Bas Pays, notamment chez le jeune August Vermeylen (9) et, d'après H.J. Elias (10), sur toute une génération d'étudiants de l'Athenée d'Anvers, parmi lesquels nous découvrons Herman van den Reeck, Max Rooses, Lode Claes et d'autres figures célèbres. La philosophie de Nietzsche a permis qu'éclosent dans toute l'Europe des courants d'inspiration conservatrice-révolutionnaire.

Le Normand Georges Sorel, le second «père fondateur» de la RC selon Mohler (11), est toutefois resté inconnu dans nos régions. Cet ingénieur et philosophe n'a pratiquement jamais été évoqué dans notre entre-deux-guerres (12). A notre connaissance, la seule publication néerlandaise qui parle de lui est l'étude de J. de Kadt sur le fascisme italien; elle date de 1937 (13). On dit qu'il aurait exercé une influence discrète sur Joris van Severen (14) mais son meilleur biographe, Arthur de Bruyne (15), dont le travail est pourtant très fouillé, ne mentionne rien.

Les groupes «völkisch»

Nous ne devons pas concevoir la RC comme un ensemble monolithique. Elle a toujours été plurielle, contradictoire, partagée en de nombreuses tendances, mouvements et mentalités souvent antagonistes. Mohler distingue cinq groupes au sein de la RC; leurs noms allemands sont: les Völkischen, les Jungkonservativen et les Nationalrevolutionäre, dont les tendances idéologiques sont précises et distinctes. Ensuite, il y a les Bündischen et la Landvolkbewegung, que Mohler décrit comme des dissidences historiques concrètes qui n'ont produit des idéologies spécifiques que par la suite. Cette classification en cinq groupes de la RC allemande n'est pas aisément transposable dans les autres pays. Partout, on trouve certes les mêmes ingrédients mais en doses et mixages chaque fois différents. Cette prolixité rend évidemment l'étude de la RC très passionnante.

Le premier groupe, celui des Völkischen, met l'idée de l'«origine» au centre de ses préoccupations. Les mots-clefs sont alors, très souvent, le peuple (Volk), la race, la souche (Stamm) ou la communauté linguistique. Et chacun de ces mots-clefs conduit à l'éclosion de tendances völkische très différentes les unes des autres. Dans la foule des auteurs allemands de tendance völkische, signalons-en quelques-uns qui ont été lus et appréciés à titres divers chez nous, de manière à ce que le lecteur puisse discerner plus aisément la nature du groupe que par l'intermédiaire d'une longue démonstration théorique: Houston Stewart Chamberlain, Adolf Bartels, Hans F.K. Günther, Ernst Bergmann, Erich et Mathilde Ludendorff, Herman Wirth et Erwin Guido Kolbenheyer.

Chez nous, quand la tendance völkische est évoquée, l'on songe tout de suite à Cyriel Verschaeve qui y a indubitablement sa place. Les mots-clefs volk (peuple) et taal (langue) peuvent toutefois nous induire en erreur car l'ensemble du mouvement flamand a pris pour axes ces deux vocables. Une fraction seulement de ce mouvement peut être considérée comme appartenant à la tendance völkische, notamment une partie de l'orientation grande-néerlandaise qui, explicitement, plaçait le «principe organique de peuple» (organische volksbeginsel), théorisé par Wies Moens (16), ou le «principe national-populaire», au-dessus de toutes autres considérations politiques et/ou philosophiques. Nous songeons à Wies Moens lui-même et à la revue Dietbrand, à Ferdinand Vercnocke, à Robrecht de Smet et sa Jong-Nederlandse Gemeenschap (Communauté Jeune-Néerlandaise), à l'aile dite Jong-Vlaanderen (Jeune-Flandre) de l'activisme (17), à l'anthropologue Dr. Gustaaf Schamelhout (18), etc.

Au sein de la tendance völkische a toujours coexisté, chez nous, une tradition basse-allemande (nederduits), à laquelle appartenaient Victor Delecourt et Lodewijk Vlesschouwer (qui participait, e.a., à la revue De Broederhand), le Aldietscher (Pan-Thiois) Constant Jacob Hansen (1833-1910) (19) et le germanisant plus radical encore Pol de Mont (1857-1931), qui déjà avant la première guerre mondiale avait développé son propre corpus völkisch.

Le groupe des Jungkonservativen

A rebours de volks (völkisch), le terme de jungkonservativ (jongkonservatief) n'a jamais, à ma connaissance, été utilisé dans nos provinces. En Allemagne, démontre Mohler, le terme jungkonservativ est le vocable classique qu'ont utilisé les fractions du mouvement conservateur qui, par l'adjonction de l'adjectif «jeune» (jung), voulaient se démarquer du conservatisme antérieur, purement «conservant» et réactionnaire, l'Altkonservativismus. Les Jungkonservativen s'opposent, en esprit et sur la scène politique, au monde légué par 1789 et tirent de cette opposition des conséquences résolument révolutionnaires. Les grandes figures du Jungkonservativismus, également connue hors d'Allemagne, sont notamment Oswald Spengler (20), Arthur Moeller van den Bruck (21), Othmar Spann, Hans Grimm et Edgar J. Jung.

Le peuple et la langue, concepts-clefs des Völkischen, ne sont certes pas niés par les Jungkonservativen, encore moins méprisés. Mais pour eux, ces concepts ne sont pas pertinents si l'on veut construire un ordre: ils conduisent à la constitution d'Etats nationaux fermés, monotone, comparables aux Etats d'inspiration jacobine. De plus, ces Etats précipitent l'Europe, continent qui n'a que peu de frontières linguistiques et ethniques précises, dans des conflits frontaliers incessants, dans des querelles d'irrédentisme, des guerres balkaniques. En pervertissant le principe völkisch, ils provoquent une extrême intolérance à l'encontre des minorités ethniques et linguistiques à l'intérieur de leurs propres frontières. De tels débordements, l'histoire en a déjà assez connus.

Le mot-clef pour les Jungkonservativen est dès lors le Reich. L'idée de Reich, prisée également dans les Bas Pays, n'implique pas un Etat fermé à peuple unique ni un Etat créé par un peuple conquérant sachant manier l'épée. Le Reich est une forme de vivre-en-commun propre à l'Europe, né de son histoire, qui laisse aux souches ethniques et aux peuples, aux langues et aux régions, leurs propres identités et leurs propres rythmes de développement, mais les rassemble dans une structure hiérarchiquement supérieure. Dans ce sens, explique Mohler, l'Etat de Bismarck et celui de Hitler ne peuvent être considérés comme des avatars de l'idée de Reich. Ce sont des formes étatiques qui oscillent entre l'Etat-Nation de type jacobin et l'Etat-conquérant impérialiste à la Gengis Khan.

En langue néerlandaise, Reich peut parfaitement se traduire par rijk. Dans d'autres langues, le mot allemand est souvent traduit à la hâte par des mots qui n'ont pas le même sens: «Empire» suggère trop la présence d'un empereur; «Imperium» fait trop «impérialiste»; «Commonwealth» suggère une association de peuples beaucoup plus lâche.

Mentionnons encore trois particularités qui nous donnerons une image plus complète du groupe jungkonservativ. D'abord, l'influence chrétienne est la plus prononcée dans ce groupe. L'idée médiévale de Reich est perçue par quelques-uns de ces penseurs jungkonservativ comme essentiellement chrétienne, qualité qui demeurera telle, affirment-ils, même si l'idée doit connaître encore des avatars historiques. Les Jungkonservativen chrétiens perçoivent la catholitas comme une force fédératrice des peuples, comme une sorte de ciment historique. Pour eux, cette catholitas ne semble donc pas un but en soi mais un instrument au service de l'idée de Reich.

Ensuite, ces Jungkonservativen cutlivent une nette tendance à peaufiner leur pensée juridique, à ébaucher des structures et des ordres juridiques idéaux. C'est en tenant compte de cet arrière-plan que le deuxième concept-clef de la sphère jungkonservative, en l'occurrence l'idée d'ordre, prend tout son sens. En dehors de l'Allemagne, c'est incontestablement ce concept-là qui a été le plus typique. Mohler écrit, à ce propos: «L'unité, à laquelle songent les Jungkonservativen (...) englobe une telle prolixité d'éléments, qu'elle exige une mise en ordre juridique».

Enfin, troisièmement, les Jungkonservativen sont les plus «civilisés» de la planète RC et, pour leurs adversaires, les plus «bourgeois». Après eux viennent les Völkischen, qui passent pour des philologues mystiques ou des danseurs de danses populaires, et les Nationaux-Révolutionnaires, qui font figures de dinamiteros exaltés. Des cinq groupes, les Jungkonservativen sont les seuls, dit Mohler, qui ne s'opposent pas de manière irréconciliable à l'environnement politique établi, soit à la République de Weimar. Ils sont restés de ce fait des interlocuteurs acceptés. Entre eux et les adversaires de la RC, les ponts n'ont pas été totalement coupés, malgré les césures profondes qui séparaient à l'époque les familles intellectuelles.

Enfin, troisièmement, les Jungkonservativen sont les plus «civilisés» de la planète RC et, pour leurs adversaires, les plus «bourgeois». Après eux viennent les Völkischen, qui passent pour des philologues mystiques ou des danseurs de danses populaires, et les Nationaux-Révolutionnaires, qui font figures de dinamiteros exaltés. Des cinq groupes, les Jungkonservativen sont les seuls, dit Mohler, qui ne s'opposent pas de manière irréconciliable à l'environnement politique établi, soit à la République de Weimar. Ils sont restés de ce fait des interlocuteurs acceptés. Entre eux et les adversaires de la RC, les ponts n'ont pas été totalement coupés, malgré les césures profondes qui séparaient à l'époque les familles intellectuelles.

Dans les Bas Pays, plusieurs figures de la vie intellectuelle étaient apparentées au courant jungkonservativ. Songeons à Odiel Spruytte qui, malgré son ancrage profond dans le Mouvement Flamand, restait un défenseur typique de l'«universalisme» d'Othmar Spann (22). Aux Pays-Bas, citons Frederik Carel Gerretsen, historien, poète (sous le pseudonyme de Geerten Gossaert) et homme politique (actif, entre autres, dans la Nationale Unie).

Lorque l'on recherche les traces de l'idéologie jungkonservative dans nos pays, il faut analyser et étudier les concepts de solidarisme et de personnalisme: les tenants de cette orientation doctrinale appartenaient très souvent à la démocratie chrétienne. Les «navetteurs» qui oscillaient entre la démocratie chrétienne et la RC, version jungkonservative, étaient légion.

Le Jungkonservativ le plus typé, le seul à peu près qui ait vraiment fait école chez nous, c'est Joris van Severen. Chez lui, les concepts-clefs d'«ordre» et d'«élite» sont omniprésents; sa pensée est juridico-structurante, ce qui le distingue nettement des nationalistes flamands aux démarches protestataires et friands de manifestations populaires. Autre affinité avec les Jungkonservativen: sa tendance à chercher des interlocuteurs dans l'aile droite de l'établissement... Mais ce qui est le plus étonnant, c'est la similitude entre sa pensée de l'ordre et l'idée de Reich des Jungkonservativen de l'ère weimarienne: Joris van Severen refuse la thèse «une langue, un peuple, un Etat» et part en quête d'un modèle historique plus qualitatif, reflet d'un ordre supérieur, mais très éloigné de l'Etat belge de type jacobin, qui, pour lui, était aussi inacceptable. Dans cette optique, ce n'est pas un hasard qu'il se soit référé aux anciens Pays-Bas, dans leur forme la plus traditionnelle, celle du «Cercle de Bourgogne» du Reich de Charles-Quint. Jacques van Artevelde (23) en avait lancé l'idée au Moyen Age et elle avait tenu jusqu'en 1795. L'argumentation qu'a développé Joris van Severen pour étayer son idéal grand-néerlandais dans le sens des Dix-Sept Provinces historiques (24), et contre toutes les tentatives de créer un Etat sur une base exclusivement linguistique, est au fond très semblable à celle qu'avait déployé Edgar J. Jung lorsqu'il polémiquait avec les Völkischen pour défendre l'idée de Reich. A la fin des années 30, van Severen parlait de plus en plus souvent du «Dietse Rijk» (de l'Etat thiois; du Regnum thiois), utilisant dans la foulée le vieux terme de Dietsland (Pays Thiois) (25) pour bien marquer la différence qui l'opposait aux «nationalistes linguistiques» (26).

Les nationaux-révolutionnaires

Le troisième groupe, celui des nationaux-révolutionnaires, est un produit typique de la «génération du front» en Allemagne. Il est plus difficile à cerner pour nous, dans les Bas Pays. De plus, la plupart des auteurs nationaux-révolutionnaires sont peu connus chez nous. Friedrich Hielscher, Karl O. Paetel, Arthur Mahraun, pour ne nommer que les plus connus d'entre eux, sont très souvent ignorés, même par les politologues les plus chevronnés. D'autres, en revanche, sont beaucoup plus célèbres. Mais cette célébrité, ils l'ont acquise pendant une autre période et pour d'autres activités que leur engagement national-révolutionnaire. Ainsi, Ernst von Salomon acquit sa grande notoriété pour ses romans à succès. Otto et Gregor Strasser, à la fin de leur carrière, ont été connus du monde entier parce qu'ils ont été les compagnons de route de Hitler, avant de s'opposer violemment à lui et, pour Gregor, de devenir sa victime. Ernst Niekisch, lui, est souvent considéré à tort comme un communiste parce qu'après la guerre il a enseigné à Berlin-Est (27). Mais cette notoriété, due à des faits et gestes posés en dehors de l'engagement politique, fait que les nationaux-révolutionnaires sont en général très mal situés. On les considère comme des «nazis de gauche», ce qui est inexact dans la plupart des cas, sauf peut-être pour Gregor Strasser, assassiné sur ordre de Hitler en 1934. Ou bien on les considère comme des communistes sans carte du parti, ce qui n'est vrai que pour quelques-uns d'entre eux.

En réalité, l'attitude nationale-révolutionnaire est le fruit d'une étincelle jaillie du choc entre l'extrême-gauche et l'extrême-droite. Les étincelles ne meurent pas si l'on parvient, grâce à elles, à allumer un foyer: ce que voulaient les nationaux-révolutionnaires. Ils considéraient plus ou moins les Völkischen comme des romantiques et des «archéologues» et les Jungkonservativen comme des individus qui voulaient construire du neuf avant que les ruines n'aient été balayées. Evacuer les ruines, mieux, contribuer énergiquement au déclin rapide du monde bourgeois, dénoncer la décadence capitaliste: voilà ce que les nationaux-révolutionnaires comprenaient comme leur tâche. Pour la mener à bien, ils présentait un curieux cocktail de passion sauvage et de froideur sans illusions, produit de leur expérience du front.

Mohler cite une phrase typique de Franz Schauwecker, figure de proue du «nationalisme soldatique»: «L'Allemand se réjouit de ses déclins parce qu'ils sont le rajeunissement». La gauche comme la droite sont dépassées pour les nationaux-révolutionnaires. Ils voulaient dépasser la gauche sur sa gauche et la droite sur sa droite. Pour eux, Staline était un conservateur et Hitler un libéral. Ce que les temps nouveaux apporteront, ils ne le savent pas trop: «mouvement», tel est le premier mot-clef. Le deuxième, c'est la «nation», celle qui est née dans les tranchées. Schauwecker décrit comment la réalité et la foi, comment l'instinct et la profondeur de la pensée, la nature et l'esprit ont fusionné. «Dans cette unité, la nation était soudainement présente». C'est cela pour eux, le nationalisme: la société allemande sans classes.

Au Pays-Bas, il y a eu une figure nationale-révolutionnaire bien typée: Erich Wichman (1890-1929), surnommé souvent avec mépris le «premier fasciste néerlandais», alors qu'il est très difficile de coller l'étiquette de fasciste (si l'on entend par fasciste, cette sorte de militaires d'opérette chaussés de belles bottes bien cirées) sur ce représentant impétueux de la bohème hollandaise, au visage déformé par un oeil de verre. Les noms des groupuscules qu'il a fondé De Rebelse Patriotten (Les Patriotes Rebelles), De Anderen (Les Autres), De Rapaljepartij (Le Parti de la Racaille) trahissent tous l'élan oppositionnel et le défi adressé à «tout ce qui est d'hier», assortis d'un résidu de foi nationale. A son ami, le Dr. Hans Bruch, il écrivit ces phrases révélatrices: «Je n'ai pas besoin de vous dire que, moi comme vous, nous souhaitons que les Pays-Bas et Orange soient au-dessus de tout! Mais... ce cri de guerre ne peut plus être un cri de guerre parce qu'il a été répété a satiété, éculé, galvaudé et usé par les nationalistes de vieille mouture; par de gros bonshommes tout gras affublés de moustaches tombantes, qui remplissent des salles de réunion pour se plaindre, se lamenter et se consumer en jérémiades parce que notre nation, hélas, n'a jamais eu assez de sentiment national. (...) Et nous, les combatifs, nous ne pouvons rien avoir en commun avec eux! Car, nous, nous ne voulons pas nous plaindre, mais agir. Mais nous ne voulons pas non plus pousser des cris de joie, car nous savons qu'en tant que peuple nous n'avons encore rien - nous avons la ferme volonté de mettre un terme définitif à notre misère!» (28).

La prose de Wichman, en violence et en radicalisme, ne cède en rien devant les phrases de Franz Schauwecker ou d'autres nationaux-révolutionnaires: «Tout, aujourd'hui, est cérébralisé et calculé. Il n'y a plus place en ce monde pour l'aventure, l'imprévu, l'élasticité, la fantaisie et la «démonie». La raison raisonnante la plus bête garde seule droit au chapitre. Dieu s'est mis à vivre peinard. Cette époque est morte, sans âme, sans foi, sans art, sans amour. (...) Ce n'est plus une époque, c'est une phase de transition mais qui peut nous dire vers où elle nous mène? Si tout devient autrement que nous le voulons — et pourquoi cela ne deviendrait-il pas autrement? On pourra une fois de plus nous appeler "les fous". Tout acte peut être folie, est en un certain sens une folie. Et celui qui craint d'être appelé un "fou", d'être un "fou", celui qui craint d'être une part vivante d'un tout vivant, celui qui ne veut pas "servir", celui qui ne veut pas être "facteur" en invoquant sa précieuse "personnalité" et ainsi faire en sorte qu'advienne un monde contraire à ses pensées, celui qui a peur d'être un «lépreux de l'esprit», qui ne veut être "particule", qui ne veut être ni une feuille dans le vent ni un animal soumis à la nécessité ni un soldat dans une tranchée ni un homme armé d'un gourdin et d'un revolver sur la Piazza del Duomo (ou sur le Dam); celui qui ne commence rien sans apercevoir déjà la fin, qui ne fait rien pour ne pas commettre de sottise: voilà le véritable âne! On ne possède rien que l'on ne puisse jeter, y compris soi-même et sa propre vie. C'est pourquoi, il serait peut-être bon de nous débarrasser maintenant de cette "République des Camarades", de cette étable de "mauvais bergers". Oui, avec violence, oui, avec des "moyens illégaux"! C'est par des phrases que le peuple a été perverti, ce n'est pas par des phrases qu'il guérira (Multatuli) (29). Donc, répétons-le: aux armes!».

Le type du national-révolutionnaire a également fait irruption sur la scène politique flamande, surtout dans les tumultueuses années 20. Notamment dans le groupe Clarté et dans sa nébuleuse, qui voulaient forger un front unitaire révolutionnaire regroupant les frontistes flamands (30), les communistes, les anarchistes et les socialistes minoritaires. On hésite toutefois à ranger des individus dans cette catégorie car l'engagement proprement national-révolutionnaire n'a quasi jamais été qu'une phase de transition: quelques flamingants radicaux ont tenté de trouver une synthèse personnelle entre, d'une part, un engagement nationaliste flamand et, d'autre part, une volonté de lutte sociale-révolutionnaire. Après une hésitation, longue ou courte selon les individualités, cette synthèse a débouché sur un national-socialisme plus proche du sens étymologique du mot que de la NSDAP, encore peu connue à l'époque. Chez d'autres, la synthèse conduisit à un engagement résolument à gauche, à un socialisme voire un communisme teinté de nationalisme flamand.

Boudewijn Maes (1873-1946) est sans doute l'une des figures les plus hautes en couleurs du microcosme «national-révolutionnaire» flamand. Ce nationaliste flamand libre-penseur (vrijzinnig) avait lutté contre les activistes pendant la première guerre mondiale parce qu'ils étaient trop bourgeois à son goût. Après 1918, il les défendit parce qu'il était animé d'un sens aigu de la justice et parce qu'il s'estimait solidaire du combat national flamand. Aussi parce qu'il voyait en eux des victimes de l'«Etat bourgeois» belge et donc des révolutionnaires potentiels. En 1919, il est élu au Parlement belge sur les listes du Frontpartij. Il y restera seulement deux ans. Dans des groupuscules toujours plus petits, notamment au sein d'un Vlaams-nationaal Volksfront, il illustra un radicalisme pur, dont il ne faut pas exagérer la portée, et par lequel il voulait dépasser les socialistes et les communistes sur leur gauche. Plus tard, il passa au socialisme et mourut communiste flamand.

A propos des deux derniers groupes de la RC allemande, nous pouvons être brefs. Les Bündischen, héritiers des célèbres Wandervögel, constituent un phénomène typique dans l'histoire du mouvement de jeunesse allemand, lequel a véritablement alimenté tous les cénacles de la RC. Notre mouvement de jeunesse flamand, depuis Rodenbach (31), en passant par l'Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond (AKVS) (32), jusqu'au Diets Jeugdverbond, n'est pas comparable aux Bündischen sur le plan idéologique: la majeure partie des affiliés à l'AKVS, à ses successeurs et à ses émules, est restée, des années durant, fidèle à une sorte de tradition völkische catholisante. D'autres noyauteront l'aile droite de la démocratie chrétienne flamande. Cette communauté de tradition forme aujourd'hui encore le lien entre les groupes nationalistes flamands et certains cénacles du parti catholique. C'est l'idéologie de base que partagent notamment un journal comme De Standaard et les animateurs du pélérinage annuel à la Tour de l'Yser (IJzerbedevaart).

La Landvolkbewegung fut une révolte paysanne, brève mais violente, qui secoua le Slesvig-Holstein entre 1928 et 1932. On peut tracer des parallèles entre des événements analogues qui se sont produits au Danemark et en France mais, dans nos régions, nous n'apercevons aucun phénomène de même nature. Mohler lui-même, dans son Ergänzungsband (cf. références infra) de 1989, revient sur sa classification antérieure des strates de la RC en cinq groupes: la Landvolkbewegung a été de trop courte durée, trop peu chargée d'idéologie et trop dépendante d'orateurs issus d'autres groupes de la RC (surtout des nationaux-révolutionnaires) pour constituer à égalité un cinquième groupe.

Le fascisme défini

par les Staliniens

Mohler note que la littérature secondaire concernant la RC parue depuis 1972 (année de parution de la seconde édition de son maître-ouvrage) est devenue de plus en plus abondante et imprécise. La raison de cet état de choses: la propagation de la conception stalinienne du fascisme, y compris dans les milieux universitaires. «Cette conception, qui a l'élasticité du caoutchouc, est en fait un concept de combat, contenant tout ce que le stalinisme perçoit comme ennemi de ses desseins, jusque et y compris les sociaux-démocrates. Lorsque l'on parlait jadis du national-socialisme de Hitler ou du fascisme de Mussolini, on savait de quoi il était question. Mais le «fascisme allemand» peut tout désigner: la NSDAP, les Deutsch-Nationalen, la CDU, le capitalisme, Strauß comme Helmut Schmidt - et c'est précisément cette confusion qui est le but. Et bien sûr, la RC, elle aussi, aboutit dans cette énorme marmite».

Cette confusion a débouché d'abord sur une littérature tertiaire traitant du fascisme et dépourvue de toute valeur historique, ensuite sur des petits opuscules apologétiques qui «désinforment» en toute conscience. Prenons un exemple pour montrer comment le concept illimité de fascisme, propre au vocabulaire stalinien, s'est répandu dans le langage courant au cours des années 70 et 80: l'écrivain néerlandais Wim Zaal écrit un livre qui connaitra deux éditions, avec un titre chaque fois différent pour un contenu grosso modo identique. Ce changement de titre est révélateur. En 1966, l'ouvrage est titré De Herstellers (Les Restaurateurs). Il traite de plusieurs aspects de l'idéologie conservatrice-révolutionnaire aux Pays-Bas. La définition qu'il donne de cette idéologie n'est pas tout à fait juste mais elle a le mérite de ne pas être ambiguë et parfaitement concise; nous lui reprocherions de réduire l'univers conservateur-révolutionnaire à celui des adeptes de l'«ordre naturel», ce qui n'est pas le cas car d'autres traditions intellectuelles l'ont alimenté. Ecoutons sa définition: «Ce que visait le mouvement restaurateur, c'était précisément de restaurer l'ordre naturel du vivre-en-commun et de le débarrasser des maux que lui avait infligés les forces révolutionnaires à partir de 1780. Toutes les conséquences de ces révolutions n'étaient pas perverses mais leurs principes l'étaient». La seconde édition (remaniée) du livre paraît en 1973: elle traite du même sujet mais change de titre: De Nederlandse fascisten (Les fascistes néerlandais).

De Gorbatchev au Pape Jean-Paul II, de Reagan à Khomeiny, y a-t-il une figure de proue du monde politique ou de l'innovation idéologique qui n'ait jamais été traité de «fasciste» par l'un ou l'autre de ses adversaires? Dans de telles conditions, ne doit-on pas considérer que le mot est désormais vide de toute signification, du moins pour ce qui concerne le récepteur. En revanche, dans le chef de l'émetteur, le message est très clair; celui qui traite un autre de «fasciste», veut dire: «J'entends vous discriminer sur le plan intellectuel»; en d'autres mots: «Je refuse tout dialogue».

Ni dans cet article ni dans le travail de Mohler, le fait de dénoncer cet usage élastique du terme «fascisme» ne constitue pas une tentative d'évacuer du débat les rapports historiques réels qui ont existé entre, d'une part, la RC et, d'autre part, le fascisme ou le national-socialisme. La pensée révolutionnaire-conservatrice ne peut être purement et simplement réduite au rôle de «précurseur» de l'idéologie fasciste. ce serait trop facile et grotesque. A ce propos, Mohler écrit: «Tous ceux qui critiquent les idées de 1789 courent le risque de se voir étiquettés par les protagonistes de ces idées révolutionnaires de "pères fondateurs du fascisme" (ou du "nazisme") (...) D'Héraclite à Maître Eckehart, en passant par Paracelse et Luther, Frédéric le Grand, Hamann et Zinzendorf, pour aboutir à Schopenhauer et Kierkegaard, on peut, dans la foulée, construire les arbres généalogiques du fascisme les plus fantasmagoriques».

En réalité, parmi les protagonistes des idées conservatrices-révolutionnaires, on trouvera les appréciations et les attitudes les plus diverses vis-à-vis du fascisme, tant en Allemagne que dans nos pays. La prudence et la précision s'imposent. Quelques figures de la RC se sont en effet converties très vite et avec beaucoup d'enthousiasme au nazisme, comme, par exemple, un Alfred Bäumler ou un Ernst Kriek, ou, chez nous, un Herman van Puymbroeck (33), futur rédacteur-en-chef de Volk en Staat. D'autres ont vu leur enthousiasme s'évanouir rapidement, mais trop tard pour échapper à la mort: l'exemple de Gregor Strasser, assassiné le 30 juin 1934, un jour avant Edgar J. Jung, qui avait, lui, combattu le national-socialisme dès le début et avec la plus grande énergie. Thomas Mann et Karl Otto Paetel choisirent d'émigrer, tout comme Otto Strasser et Hermann Rauschning. Le national-révolutionnaire dur et pur, ennemi de Hitler, Hartmut Plaas, mourra en 1944 dans un camp de concentration tout comme l'avocat liégeois Paul Hoornaert, grand admirateur de Mussolini et chef de la Légion Nationale.

Pour d'autres encore, la collaboration mena à un ultime engagement dans la Waffen-SS, dont ils ne revinrent jamais; pour citer deux exemples, l'un flamand, l'autre néerlandais: Reimond Tollenaere (1909-1942) et Hugo Sinclair de Rochemont (1901-1942). Au cours de cette même année 1942, la collaboration était déjà un passé bien révolu pour un Henri De Man ou un Arnold Meijer, ex-chef du Zwart Front néerlandais. Quant à Tony Herbert, jadis figure symbolique de tout ce qui comptait à droite en Flandre dans les années 30, il était déjà entré de plein pied dans la résistance. Dans la véritable résistance à Hitler, derrière l'attentat du 20 juillet 1944, se profile une quantité de figures issues de la RC, notamment de la Brigade Ehrhardt, comme l'Amiral Wilhelm Canaris, le Général Hans Oster voire l'écrivain Ernst Jünger. Quant à l'homme qui, en 1945, dans le tout dernier numéro de Signal, la revue de propagande allemande qui paraissait dans la plupart des langues européennes pendant la guerre, publia un article pathétique pour marquer la fin du IIIième Reich, était une figure de la RC: Giselher Wirsing, issu du Tat-Kreis (34). En 1948, il participera à la fondation du journal Christ und Welt, dont il deviendra le rédacteur en chef en 1954 et le restera jusqu'à sa mort en 1975 (35).

Les noms que nous venons de citer ne constituent pas des exceptions. Loin de là. Tous répondent en quelque sorte à la règle. Mais comment expliquer à quelqu'un qui a été élevé sous l'égide du concept stalinien de fascisme, ou a reçu un enseignement universitaire marqué par ce concept, que c'est un fait historiquement attesté que dès le début de l'année 1933, le citoyen néerlandais Jan Baars (36), chef de l'Algemene Nederlandse Fascistenbond (ANFB; = Ligue Générale des Fascistes Néerlandais), envoie un télégramme à Hitler pour protester contre la persécution des Juifs (37). Le 30 janvier 1933, le jour où Hitler arriva au pouvoir, un autre télégramme partit de Hollande. Non pas envoyé par Jan Baars mais par l'association des étudiants catholiques d'Amsterdam, le cercle Thomas Aquinas. C'était un télégramme de félicitations. Précisons-le. Au cas où vous ne l'auriez pas deviné.

Luc PAUWELS.

(texte paru dans la revue anversoise Teksten, Kommentaren en Studies, nr. 55, 2de Trimester 1989; adresse: DELTAPERS v.z.w., Postbus 4, B-2110 Wijnegem).

(1) cfr. Arthur De Bruyne, Cyriel Verschaeve - Hendrik De Man, West-Pocket, 4-5, De Panne, 1969.

Jos Vinks, Cyriel Verschaeve, de Vlaming, De Roerdomp, Brecht/Antwerpen, 1977.

Hugo Verriest (1840-1922) fut l'élève de Guido Gezelle au couvent théologique de Roeselare (Roulers). Nommé prêtre en 1864. Enseigne à Bruges, Roeselare, Ypres, Heule. Curé à Wakken, commune de la famille de Joris van Severen en 1888. Exerça une influence prépondérante sur le mouvement étudiant nationaliste d'Albrecht Rodenbach (la fameuse Blauwvoeterij).

A son sujet, lire: Luc Delafortrie, Reinoud D'Haese, Noël Dobbelaere, Antoon Van Severen, Rudy Pauwels, Dr. R. Bekaert, Hugo Verriest - Joris Van Severen, Komitee Wakken, Wakken, 1984.

(2) Frank Goovaerts, «Odiel Spruytte. Een vergeten konservatief-revolutionnair denker in Vlaanderen», in Teksten, kommentaren en studies, nr. 55/1989.

(3) Sur De Man en français: André Philip, Henri De Man et la crise doctrinale du socialisme, Librairie universitaire J. Gambier, Paris, 1928.

Revue européenne des sciences sociales, Cahiers Vilfredo Pareto, Tome XII, 1974, n°31 («Sur l'œuvre de Henri De Man»).

Michel Brelaz, Henri De Man. Une autre idée du socialisme, Ed. des Antipodes, Genève, 1985.

En guise d'introduction générale: Robert Steuckers, «Henri De Man», in Etudes et Recherches, GRECE, Paris, n°3, 1984.

En anglais: Peter Dodge, Beyond Marxism. The Faith and Works of Hendrik De Man, M. Nijhoff, The Hague (NL), 1966.

(4) Léon van der Essen, Pages d'histoire nationale et européenne, Les Œuvres/Goemare, Bruxelles, 1942.

Léon van der Essen, Alexandre Farnèse et les origines de la Belgique moderne, 1545-1592, Office de publicité, Bruxelles, 1943.

Léon van der Essen, Pour mieux comprendre notre histoire nationale, Charles Dessart éd., s.d.

(5) Robert Poulet, La Révolution est à droite. Pamphlet, Denoël et Steele, Paris, 1934.

(6) Frederic Kiesel, Pierre Nothomb, Pierre de Meyere éd., Paris/Bruxelles, 1965.

(7) Charles Anciaux, L'Etat corporatif. Lois et conditions d'un régime corporatif en Belgique, ESPES, Bruxelles, 1942.

(8) Dr. Sun Ya-Tsen, The Three Principles of the People, China Publishing Company, Taipei R.O.C., 1981.

(9) August Vermeylen, écrivain flamand, né à Bruxelles en 1872 et mort à Uccle en 1945. Etudie à Bruxelles, Berlin et Vienne. Il enseignera à Bruxelles et à Gand. Sera démis de ses fonctions par les autorités allemandes en 1940. Influence de Baudelaire et du mouvement décadent français mais défenseur de la langue néerlandaise. Co-fondateur de la revue littéraire Van Nu en Straks. Individualiste anarchisant à ses débuts, il évoluera vers un socialisme communautaire, justifié par un panthéisme dynamique. Son œuvre la plus célèbre est De wandelende Jood (Le Juif errant), illustrant la quête de la vérité en trois phases: la jouissance sensuelle, l'ascèse et le travail.

(10) Hendrik J. Elias, Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte, 4 delen, Uitg. De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1971. Ces quatre volumes retracent l'histoire intellectuelle du mouvement flamand et recense minutieusement les influences diverses qu'il a subies, notamment celles venues des Pays-Bas, d'Allemagne et de Scandinavie. Ces ouvrages sont indispensables pour comprendre les lames de fond non seulement de l'histoire flamande mais aussi de l'histoire belge.

(11) Mohler se réfère surtout au livre de Michael Freund, Georges Sorel. Der revolutionäre Konservatismus (V. Klostermann, Frankfurt a.M., 1972). De même qu'aux passage que consacre Carl Schmitt à Sorel dans Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus (1926), aujourd'hui disponible en français sous le titre de Démocratie et Parlementarisme (Seuil, 1988).

(12) Sorel a exercé une incontestable influence sur le philosophe martyr José Streel (1910-1946), idéologue du rexisme et auteur, entre autres, de La Révolution du XXième siècle (Nouvelle Société d'Edition, Bruxelles, 1942). Dans cet ouvrage concis, on repère aussi l'influence prépondérante de Péguy, Maurras et De Man. Sur José Streel, lire ce qu'en écrit Bernard Delcord, «A propos de quelques "chapelles" politico-littéraires en Belgique (1919-1945)», in Cahiers du Centre de Recherches et d'Etudes historiques de la Seconde Guerre mondiale/Bijdragen van het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, Bruxelles, Ministère de l'Education nationale/Ministerie van Onderwijs, Archives Générales du Royaume - Algemeen Rijksarchief, Place de Louvain 4 (b.19), Bruxelles, 1986. On lira de même toutes les remarques que formule à son sujet le Prof. Jacques Willequet dans La Belgique sous la botte, résistances et collaborations, 1940-1945, Ed. Universitaires, Paris, 1986. Signalons aussi que José Streel fut l'un des artisans de l'accord Rex-VNV, règlant, dans le cadre de la collaboration, le problème linguistique belge.

(13) J. De Kadt, Het fascisme en de nieuwe vrijheid, N.V. Em. Querido's Uitgevers-Maatschappij, Amsterdam, 1939.

(14) Sur Joris Van Severen, lire: L. Delafortrie, Joris Van Severen en de Nederlanden, Oranje-Uitgaven, Zulte, 1963.

Jan Creve, Recht en Trouw. De Geschiedenis van het Verdinaso en zijn milities, Soethoudt, Antwerpen, 1987.

(15) Arthur De Bruyne, Joris Van Severen, droom en daad, De Roerdomp, Brecht/Antwerpen, 1961-63.

(16) Le poète Wies Moens (1898-1982) fut un activiste (un «collaborateur») pendant la première guerre mondiale. Il étudia à l'Université de Gand de 1916 à 1918. Il purgera quatre ans de prison pour ses sympathies nationalistes. Il fondera les revues Pogen (1923-25) et Dietbrand (1933-40). En 1945, il est condamné à mort mais trouve refuge aux Pays-Bas pour échapper à ses bourreaux. Il fut le principal représentant de l'expressionnisme flamand et entretint des liens avec Joris Van Severen, avant de rompre avec lui.

Cfr. Erik Verstraete, Wies Moens, Orion, Brugge, 1973.

(17) L'activisme est la collaboration germano-flamande pendant la première guerre mondiale. A ce propos, lire: Maurits van Haegendoren, Het aktivisme op de kentering der tijden, Uitgeverij De Nederlanden, Antwerpen, 1984.

(18) Frank Goovarts, «Dr. G. Schamelhout, antropologie en Vlaamse Beweging», in Teksten, kommentaren en studies, nr. 42, 1985. Le Dr. G. Schamelhout peut être considéré comme un élève de Georges Vacher de Lapouge. Il s'est intéressé également aux ethnies européennes.

(19) Le mouvement pan-thiois (Alldietscher Beweging) visait à unir toutes les «tribus» basses-allemandes, soit néerlandaises et allemandes du nord, en forgeant un Etat qui aurait rassemblé les Pays-Bas, la Belgique (avec les départements français du Nord et du Pas-de-Calais), la Prusse, le Hanovre, le Oldenbourg, etc. La langue de cet Etat aurait été une synthèse entre le néerlandais actuel et les dialectes bas-allemands. A ce sujet, lire: Ludo Simons, Van Duinkerke tot Königsberg. Geschiedenis van de Alldietsche Beweging, Orion, Brugge, 1980.

(20) Sur Spengler, l'ouvrage en français le plus complet est celui de Gilbert Merlio, Oswald Spengler, témoin de son temps, Akademischer Verlag Hans-Dieter Heinz, Stuttgart, 1982 (deux volumes).

(21) Sur Arthur Moeller van den Bruck, l'ouvrage en français le plus complet est celui de Denis Goeldel, Moeller van den Bruck (1876-1925), un nationaliste contre la révolution, Peter Lang, Frankfurt a.M./Bern, 1984.

(22) Deux livres récents sur Spann: Walter Becher, Der Blick aufs Ganze. Das Weltbild Othmar Spanns, Universitas, München, 1985.

J. Hanns Pichler (Hg.), Othmar Spann oder die Welt als Ganzes, Böhlau, Wien, 1988.

(23) Pour comprendre le mouvement d'unité dans les Bas Pays au Moyen Age, lire Léon Vanderkinderen, Le siècle des Artevelde. Etudes sur la civilisation morale et politique de la Flandre et du Brabant, J. Lebègue & Cie, Bruxelles, 1907.

(24) Les dix-sept provinces regroupent les pays suivants dans l'optique de Joris Van Severen et de ses adeptes de jadis et d'aujourd'hui: la Frise, le Groningue, la Drenthe, l'Overijssel, le Pays de Gueldre, le Pays d'Utrecht, la Hollande, la Zélande, le Brabant, le Limbourg (Limbourg historique, Limbourg belge, soit l'ex-Comté de Looz, Limbourg néerlandais contemporain), le Pays de Liège, le Pays de Namur, le Luxembourg (Grand-Duché, Luxembourg belge et Pays de Thionville/Diedenhofen), le Hainaut, la Flandre, l'Artois et la Picardie.

(25) Le terme néerlandais de «Dietsland» se traduit en français par «Pays Thiois». Le long de la frontière linguistique, en Pays de Liège, on trouve également la forme «tixhe», typique de l'ancienne graphie liégeoise. On parle également de «Lorraine thioise» pour désigner la partie allemande de la Lorraine.

(26) Van Severen semble être le seule représentant de la RC dans nos pays à avoir utiliser et revendiquer le terme de «conservateur-révolutionnaire». C'était dans un article du 23 juillet 1932, paru dans De West-Vlaming. Cité par Arthur De Bruyne, op. cit., p. 140.

Rappelons qu'une querelle demeure sous-jacente entre, d'une part, le nationalisme à base exclusivement linguistique, rêvant d'un Etat néerlandais unissant la Flandre et les Pays-Bas, et, d'autre part, les adeptes des Dix-Sept Provinces Unies, regroupant les régions néerlandophones, wallonophones, picardophones et germanophones de l'ancien «Cercle de Bourgogne».

(27) Pour comprendre l'itinéraire d'Ernst Niekisch, lire Uwe Sauermann, Ernst Niekisch und der revolutionäre Nationalismus, Bibliothekdienst Angerer, München, 1985.

(28) Cité par Wim Zaal dans De Nederlandse Fascisten, Wetenschapelijke Uigeverij, Amsterdam, 1973.

(29) Multatuli est le pseudonyme d'Eduard Douwes Dekker (1820-1887), écrivain néerlandais, pionnier de la colonisation de l'Indonésie. Lecteur de Nietzsche, il se posera en partisan d'une monarchie éclairée et d'un système d'éducation non étouffant. Son roman le plus célèbre est Max Havelaer, une chronique assez satirique de la colonie néerlandaise en Indonésie.

(30) Le frontisme est le mouvement politique des années 20 en Flandre, porté par les soldats revenus du front. Sur la scène électorale, il se présentait sous la dénomination de Frontpartij. Ce mouvement d'anciens soldats du contingent était pacifiste et soucieux de ne plus verser une seule goutte de sang flamand pour la France, considérée comme ennemie mortelle des peuples germaniques et du catholicisme populaire.

(31) Albrecht Rodenbach (1856-1880), jeune poète flamand, formé au séminaire de Roeselare (Roulers), élève de Hugo Verriest (cf. supra), fonde, en entrant à la faculté de droit de l'Université Catholique de Louvain, le mouvement étudiant flamand, la Blauwvoeterij. Ses poèmes mêlent un catholicisme charnel et sensuel, typiquement flamand, à un paganisme wagnérien, nourri de l'épopée des Nibelungen: un contraste étonnant et explosif...

A son sujet, lire: Cyriel Verschaeve, Albrecht Rodenbach. De Dichter, Zeemeeuw, Brugge, 1937.

(32) L'AKVS publie toujours une revue, AKVS-Schriften. Adresse: AKVS-Schriften, c/o Paul Meulemans, Kruisdagenlaan 75, B-1040 Brussel. Tél.: 02/734.25.52.

(33) La radicalité des positions de H. Van Puymbrouck transparaît dans le texte d'une brochure publiée à Berlin en 1941 et intitulée Flandern in der neuen Weltordnung (Verlag Grenze und Ausland, Berlin, 1941) et rééditée en 1985 par Hagal-Boeken, Speelhof 10, B-3840 Borgloon.

(34) Sur le Tat-Kreis, cfr.: Klaus Fritzsche, Politische Romantik und Gegenrevolution, Fluchtwege in der Krise der bürgerlichen Gesellschaft: Das Beispiel des «Tat-Kreises», edition Suhrkamp, es 778, Frankfurt a.M., 1976. Ouvrage très critique mais qui révèle les grandes lignes de l'idéologie du Tat-Kreis.

(35) A propos de Giselher Wirsing, on lira avec profit le texte que lui a consacré Armin Mohler au moment de sa mort en 1975 («Der Fall Giselher Wirsing») et repris dans son recueil intitulé Tendenzwende für Fortgeschrittene, Criticón Verlag, München, 1978.

(36) Jan Baars, né le 30 juin 1903, fit partie de la résistance néerlandaise pendant la guerre. Il est décédé le 24 avril 1989.

(37) Wim Zaal, op. cit., p.119.

L’accusa più scontata che l’intellighenzia ufficiale lancia contro

L’accusa più scontata che l’intellighenzia ufficiale lancia contro

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg In un articolo del marzo 1935 dal titolo “Il nazismo sulla via di Mosca?” apparso sul quotidiano “Lo Stato”, Julius Evola, allora umile pensatore ai margini del fascismo italiano, prendendo spunto dalle vicende occorse il 30 giugno del 1934 in Germania storicamente note come “Notte dei lunghi coltelli” e cioè la decapitazione sanguinosa, da parte della “destra” hitleriana, delle S.A., le Squadre di Assalto di Roehm e di Strasser che volevano – conquistato il potere – che la rivoluzione nazionalsocialista mettesse in opera il programma sociale, la cosiddetta “seconda rivoluzione” - muove una profonda critica alle posizioni espresse da Carl Dryssen nella sua opera “Fascismo nazionalsocialismo, prussianesimo”, considerato da Evola come il testo guida delle volontà dei rivoluzionari delle SA, facenti capo ad Ernst Röhm, nel quale si rintracciava la linea che essi volevano imporre al movimento nazionalsocialista.

In un articolo del marzo 1935 dal titolo “Il nazismo sulla via di Mosca?” apparso sul quotidiano “Lo Stato”, Julius Evola, allora umile pensatore ai margini del fascismo italiano, prendendo spunto dalle vicende occorse il 30 giugno del 1934 in Germania storicamente note come “Notte dei lunghi coltelli” e cioè la decapitazione sanguinosa, da parte della “destra” hitleriana, delle S.A., le Squadre di Assalto di Roehm e di Strasser che volevano – conquistato il potere – che la rivoluzione nazionalsocialista mettesse in opera il programma sociale, la cosiddetta “seconda rivoluzione” - muove una profonda critica alle posizioni espresse da Carl Dryssen nella sua opera “Fascismo nazionalsocialismo, prussianesimo”, considerato da Evola come il testo guida delle volontà dei rivoluzionari delle SA, facenti capo ad Ernst Röhm, nel quale si rintracciava la linea che essi volevano imporre al movimento nazionalsocialista. In 1936, while staying at the coastal village of Tossa de Mar with artist

In 1936, while staying at the coastal village of Tossa de Mar with artist

Del rapporto tra volo e scrittura in Saint-Exupéry

Del rapporto tra volo e scrittura in Saint-Exupéry Wird heute über die Konservative Revolution gesprochen, fallen den meisten wohl als erstes Oswald Spengler, Ernst Jünger oder Carl Schmitt als zentrale Theoretiker dieses Zirkels ein. Des weiteren Namen wie Stefan George oder Gottfried Benn, welche zuvorderst durch ihre lyrischen Werke bestachen und mit selbigen fester Bestandteil des Literaturkanons sind. Häufig unter den Tisch fällt aber Ernst von Salomon – völlig zu Unrecht.

Wird heute über die Konservative Revolution gesprochen, fallen den meisten wohl als erstes Oswald Spengler, Ernst Jünger oder Carl Schmitt als zentrale Theoretiker dieses Zirkels ein. Des weiteren Namen wie Stefan George oder Gottfried Benn, welche zuvorderst durch ihre lyrischen Werke bestachen und mit selbigen fester Bestandteil des Literaturkanons sind. Häufig unter den Tisch fällt aber Ernst von Salomon – völlig zu Unrecht. En Alemania tuvo una triste fama el denominado “Cuestionario”: der Fragebogen. Era un formulario que había que llenar y que comprendía 131 preguntas, las cuales no solamente representaban un sistema de información sobre cada mínimo detalle de la persona, de la vida y de las actividades del interrogado, sino que implicaban un verdadero y propio “examen de conciencia”. La única diferencia estaba en que quien lo solicitaba no era la Iglesia sino el gobierno militar aliado.

En Alemania tuvo una triste fama el denominado “Cuestionario”: der Fragebogen. Era un formulario que había que llenar y que comprendía 131 preguntas, las cuales no solamente representaban un sistema de información sobre cada mínimo detalle de la persona, de la vida y de las actividades del interrogado, sino que implicaban un verdadero y propio “examen de conciencia”. La única diferencia estaba en que quien lo solicitaba no era la Iglesia sino el gobierno militar aliado. Y bien, todo este nucleamiento vio en el nacionalsocialismo no tanto la realización cuanto la traición de sus ideas. Tal como dice von Salomon, el primer serio y gran tentativo del movimiento nacional de provocar un vuelco histórico decisivo partiendo desde lo alto, desde el Estado, fracasó a causa de la existencia de Hitler. Con Hitler, nos agrega, el acento decisivo del nacionalismo se desplazó del Estado al pueblo, a la pura autoridad de la nación como colectividad, y ello fue formulado en el hecho de que para defender una concepción política totalmente opuesta fue utilizada una terminología que se remontaba en gran parte al patrimonio tradicional germano-prusiano.

Y bien, todo este nucleamiento vio en el nacionalsocialismo no tanto la realización cuanto la traición de sus ideas. Tal como dice von Salomon, el primer serio y gran tentativo del movimiento nacional de provocar un vuelco histórico decisivo partiendo desde lo alto, desde el Estado, fracasó a causa de la existencia de Hitler. Con Hitler, nos agrega, el acento decisivo del nacionalismo se desplazó del Estado al pueblo, a la pura autoridad de la nación como colectividad, y ello fue formulado en el hecho de que para defender una concepción política totalmente opuesta fue utilizada una terminología que se remontaba en gran parte al patrimonio tradicional germano-prusiano.

The liberty of subsidy

The liberty of subsidy Ernst Niekisch n'est plus un inconnu: de nombreux ouvrages ont longuement évoqué son itinéraire et ses idées, un certain nombre lui ont été entièrement consacré (1). Le dernier en date, "Ernst Niekisch und der revolutionärer Nationalismus" d'Uwe Sauermann, ne concerne bien sûr qu'une période dans l'engagement intellectuel et politique d'Ernst Niekisch, la période nationaliste révolutionnaire (baptisée à tort "national-bolchévique") qui coïncide avec la période de parution de la revue "Widerstand" ("Résistance") que dirigeait Ernst Niekisch de 1926 à 1934). Ne sont pas concernées la période social-démocrate antérieure à 1926, évoquée dans l'ouvrage de Sauermann pour mémoire, et la période postérieure à la guerre (après 1945, Niekisch, devenu marxiste, occupera un poste d'enseignant à l'Université Humboldt de Berlin-Est).

Ernst Niekisch n'est plus un inconnu: de nombreux ouvrages ont longuement évoqué son itinéraire et ses idées, un certain nombre lui ont été entièrement consacré (1). Le dernier en date, "Ernst Niekisch und der revolutionärer Nationalismus" d'Uwe Sauermann, ne concerne bien sûr qu'une période dans l'engagement intellectuel et politique d'Ernst Niekisch, la période nationaliste révolutionnaire (baptisée à tort "national-bolchévique") qui coïncide avec la période de parution de la revue "Widerstand" ("Résistance") que dirigeait Ernst Niekisch de 1926 à 1934). Ne sont pas concernées la période social-démocrate antérieure à 1926, évoquée dans l'ouvrage de Sauermann pour mémoire, et la période postérieure à la guerre (après 1945, Niekisch, devenu marxiste, occupera un poste d'enseignant à l'Université Humboldt de Berlin-Est). De l'écheveau apparemment inextri-cable des actions menées et des thèmes développés par Niekisch et "Widerstand", Uwe Sauermann dégage un fil directeur: le nationalisme absolu, inconditionnel, (un-bedingt) professé par Niekisch dès les années 25-26.

De l'écheveau apparemment inextri-cable des actions menées et des thèmes développés par Niekisch et "Widerstand", Uwe Sauermann dégage un fil directeur: le nationalisme absolu, inconditionnel, (un-bedingt) professé par Niekisch dès les années 25-26. L'idéologie de "Widerstand" se radica-lise encore dans les dernières années de la République de Weimar. De nouveaux thèmes apparaissent dans un article de Niekisch de septembre 1929 "Der ster-bende Osten" ("l'Est mourant") (p.229), et dans un article de mars 1930 de Werner Hennecke, pp. 231 à 233 (celui-ci, un col-laborateur du périodique "Blut und Boden", est proche du Mouvement Paysan). Ils se-ront repris et développés dans le pro-gramme politique de la résistance alle-mande en avril 1930 (pp. 234/235) (7). Niekisch et "Widerstand" préconisent alors :

L'idéologie de "Widerstand" se radica-lise encore dans les dernières années de la République de Weimar. De nouveaux thèmes apparaissent dans un article de Niekisch de septembre 1929 "Der ster-bende Osten" ("l'Est mourant") (p.229), et dans un article de mars 1930 de Werner Hennecke, pp. 231 à 233 (celui-ci, un col-laborateur du périodique "Blut und Boden", est proche du Mouvement Paysan). Ils se-ront repris et développés dans le pro-gramme politique de la résistance alle-mande en avril 1930 (pp. 234/235) (7). Niekisch et "Widerstand" préconisent alors : Pour Hans Freyer (1887-1969),

Pour Hans Freyer (1887-1969), Ex: Nieuwsbrief Deltastichting - N°32 - Februari 2010

Ex: Nieuwsbrief Deltastichting - N°32 - Februari 2010 Decadentie, verval van beschaving, het houdt de mensheid – en in elk geval het bewuste, het denkende deel ervan – al eeuwen in de ban. Het klinkt banaal, maar net als mensen hebben culturen, beschavingen geen eeuwigheidsduur en voelt iedereen bijna met de elleboog aan wanneer wij ons in een opgaande fase of in een neergaande fase van onze beschaving bevinden. Decadentie is een niet eenduidig te vatten fenomeen, er werden ganse boekenkasten over volgeschreven : niet alleen zijn er verschillende vormen van decadentie en verval, economisch, cultureel, demografisch, militair en tenslotte politiek, maar de verschillende vormen kunnen elkaar versterken of de invloed van deze of gene vorm afzwakken. Twee vragen houden geïnteresseerden bezig :

Decadentie, verval van beschaving, het houdt de mensheid – en in elk geval het bewuste, het denkende deel ervan – al eeuwen in de ban. Het klinkt banaal, maar net als mensen hebben culturen, beschavingen geen eeuwigheidsduur en voelt iedereen bijna met de elleboog aan wanneer wij ons in een opgaande fase of in een neergaande fase van onze beschaving bevinden. Decadentie is een niet eenduidig te vatten fenomeen, er werden ganse boekenkasten over volgeschreven : niet alleen zijn er verschillende vormen van decadentie en verval, economisch, cultureel, demografisch, militair en tenslotte politiek, maar de verschillende vormen kunnen elkaar versterken of de invloed van deze of gene vorm afzwakken. Twee vragen houden geïnteresseerden bezig : 1926 L’uomo come potenza. I tantri nella loro metafisica e nei loro metodi di autorealizzazione magica.

1926 L’uomo come potenza. I tantri nella loro metafisica e nei loro metodi di autorealizzazione magica. De Spengleriaanse opvatting van de aristocratische cultuur is schatplichtig aan Nietzsche, Julius Evola had er al op gewezen, de Duitse filosoof van Der Untergang zal er nooit van loskomen : “Het ideaal van de mens als een prachtig roofdier en een onverwoestbaar heerser bleef het geloofspunt van Spengler, en referenties naar een spirituele cyclus blijven bij hem sporadisch, onvolmaakt en verminkt vanuit zijn protestantse vooroordelen. De aanbidding van de aarde en de devotie voor de klassen van knechten, de graafschappen en de kastelen, intimiteit van tradities en corporatieve gemeenschappen, de organisch georganiseerde staat, het allerhoogste recht toegekend aan het ras (niet in biologische zin begrepen, maar in de zin van gedrag, van diep ingewortelde viriliteit), dit alles is het fundament van Spengler, waarin volkeren zich in de fase van de cultuur ontwikkelen. Maar eigenlijk is dit alles te weinig… In de loop van de geschiedenis is een dergelijke wereld eerder te vinden reeds als het gevolg van een eerste val. We bevinden ons dan in de cyclus van de “krijgersmaatschappij”, het traditionele tijdperk dat vorm krijgt eens het contact met de transcendente realiteit verbroken werd, en die ophoudt de creatieve kracht van de beschaving te zijn” (39). Oswald Spengler gaat dus in de eerste plaats niet ver genoeg in zijn analyses, en verder haalt hij ook niet de juiste referenties aan. Daarom, schrijft Julius Evola op pagina 11, “komt Spengler ons eerder voor als de epigoon van het conservatisme, van het beste traditionele Europa, die haar ondergang bezegeld zag in de Eerste Wereldoorlog en het ineenstorten van de laatste Europese rijken”.

De Spengleriaanse opvatting van de aristocratische cultuur is schatplichtig aan Nietzsche, Julius Evola had er al op gewezen, de Duitse filosoof van Der Untergang zal er nooit van loskomen : “Het ideaal van de mens als een prachtig roofdier en een onverwoestbaar heerser bleef het geloofspunt van Spengler, en referenties naar een spirituele cyclus blijven bij hem sporadisch, onvolmaakt en verminkt vanuit zijn protestantse vooroordelen. De aanbidding van de aarde en de devotie voor de klassen van knechten, de graafschappen en de kastelen, intimiteit van tradities en corporatieve gemeenschappen, de organisch georganiseerde staat, het allerhoogste recht toegekend aan het ras (niet in biologische zin begrepen, maar in de zin van gedrag, van diep ingewortelde viriliteit), dit alles is het fundament van Spengler, waarin volkeren zich in de fase van de cultuur ontwikkelen. Maar eigenlijk is dit alles te weinig… In de loop van de geschiedenis is een dergelijke wereld eerder te vinden reeds als het gevolg van een eerste val. We bevinden ons dan in de cyclus van de “krijgersmaatschappij”, het traditionele tijdperk dat vorm krijgt eens het contact met de transcendente realiteit verbroken werd, en die ophoudt de creatieve kracht van de beschaving te zijn” (39). Oswald Spengler gaat dus in de eerste plaats niet ver genoeg in zijn analyses, en verder haalt hij ook niet de juiste referenties aan. Daarom, schrijft Julius Evola op pagina 11, “komt Spengler ons eerder voor als de epigoon van het conservatisme, van het beste traditionele Europa, die haar ondergang bezegeld zag in de Eerste Wereldoorlog en het ineenstorten van de laatste Europese rijken”. Wessen Gegner?

Wessen Gegner? Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1979

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1979 Sombart, opposant la mentalité aristocratique à l'esprit "bourgeois proprement dit" (c'est-à-dire dénué de la composante de l'esprit d'entreprise), note: "Les uns chantent et résonnent, les autres n'ont aucune résonnance; les uns sont resplendissants de couleurs, les autres totalement incolores. Et cette opposition s'applique non seulement aux deux tempéraments comme tels, mais aussi à chacune des manifestations de l'un et de l'autre. Les uns sont artistes (par leur prédispositions, mais non nécessairement par leur profession), les autres fonctionnaires, les uns sont faits de soie, les autres de laine". Ces traits de "bourgeoisime" ne caractérisent plus aujourd'hui une classe (car il n'y a plus de classe bourgeoise) mais la société toute entière. Nous vivons à l'ère du consensus bourgeois.

Sombart, opposant la mentalité aristocratique à l'esprit "bourgeois proprement dit" (c'est-à-dire dénué de la composante de l'esprit d'entreprise), note: "Les uns chantent et résonnent, les autres n'ont aucune résonnance; les uns sont resplendissants de couleurs, les autres totalement incolores. Et cette opposition s'applique non seulement aux deux tempéraments comme tels, mais aussi à chacune des manifestations de l'un et de l'autre. Les uns sont artistes (par leur prédispositions, mais non nécessairement par leur profession), les autres fonctionnaires, les uns sont faits de soie, les autres de laine". Ces traits de "bourgeoisime" ne caractérisent plus aujourd'hui une classe (car il n'y a plus de classe bourgeoise) mais la société toute entière. Nous vivons à l'ère du consensus bourgeois.

En février 1934, la Phalange fusionne avec un autre groupe, créé en 1931 à l'initiative de deux jeunes intellectuels, Ramiro Ledesma Ramos et Onesimo Redondo: les J.O.N.S. Le mouvement prend son nom définitif de Falange

En février 1934, la Phalange fusionne avec un autre groupe, créé en 1931 à l'initiative de deux jeunes intellectuels, Ramiro Ledesma Ramos et Onesimo Redondo: les J.O.N.S. Le mouvement prend son nom définitif de Falange Archives de Synergies Européennes - 1992

Archives de Synergies Européennes - 1992

G. Valois

G. Valois Le "planisme" connaîtra longtemps les faveurs des milieux syndicalistes belges et néerlandais et une audience plus militée en France. Il est alors intéressant de noter que De Man prévoit dans ce but l'apparition d'une nouvelle "caste" de techniciens, ayant pour tâche essentielle d'orienter cette planification. Vision prémonitoire d'une société "technocratique" dans laquelle les "néos" ne perçoivent pas les futurs blocages que l'expérience des quarante dernières années nous a enseignés. On peut également signaler l'importance, à la même époque, des idées appliquées par un certain J.M. Keynes qui verra, dans les années 30, le triomphe de ses théories économiques. Enfin, le planisme de De Man prévoit une application de type corporatiste.

Le "planisme" connaîtra longtemps les faveurs des milieux syndicalistes belges et néerlandais et une audience plus militée en France. Il est alors intéressant de noter que De Man prévoit dans ce but l'apparition d'une nouvelle "caste" de techniciens, ayant pour tâche essentielle d'orienter cette planification. Vision prémonitoire d'une société "technocratique" dans laquelle les "néos" ne perçoivent pas les futurs blocages que l'expérience des quarante dernières années nous a enseignés. On peut également signaler l'importance, à la même époque, des idées appliquées par un certain J.M. Keynes qui verra, dans les années 30, le triomphe de ses théories économiques. Enfin, le planisme de De Man prévoit une application de type corporatiste. Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1985

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1985

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990 Enfin, troisièmement, les Jungkonservativen

Enfin, troisièmement, les Jungkonservativen Holger SZYMANSKI :

Holger SZYMANSKI : Ernst Jünger face à la NSDAP (1925-1934)

Ernst Jünger face à la NSDAP (1925-1934) Il est intéressant de connaître le destin ultérieur de ces hommes qui entouraient alors Ernst Jünger et qui étaient les principaux protagonistes des fondements théoriques de ce «nouveau nationalisme»: Helmut Franke est tombé au combat, en commandant une cannonière sud-américaine; Wilhelm Weiss a été promu chef de service dans la rédaction du Völkischer Beobachter et, plus tard encore, chef de l'Association nationale de la presse allemande; Karl O. Paetel a préféré émigrer; Friedrich Wilhelm Heinz est devenu Commandeur du Régiment “Brandenburg”, auquel était notamment dévolu la garde de la Chancelerie du Reich; et le Dr. Werner Best est devenu officiellement, de 1942 à 1945, le ministre plénipotentiaire du Reich national-socialiste au Danemark, après avoir occupé de hautes fonctions au Reichssicherheitshauptamt.

Il est intéressant de connaître le destin ultérieur de ces hommes qui entouraient alors Ernst Jünger et qui étaient les principaux protagonistes des fondements théoriques de ce «nouveau nationalisme»: Helmut Franke est tombé au combat, en commandant une cannonière sud-américaine; Wilhelm Weiss a été promu chef de service dans la rédaction du Völkischer Beobachter et, plus tard encore, chef de l'Association nationale de la presse allemande; Karl O. Paetel a préféré émigrer; Friedrich Wilhelm Heinz est devenu Commandeur du Régiment “Brandenburg”, auquel était notamment dévolu la garde de la Chancelerie du Reich; et le Dr. Werner Best est devenu officiellement, de 1942 à 1945, le ministre plénipotentiaire du Reich national-socialiste au Danemark, après avoir occupé de hautes fonctions au Reichssicherheitshauptamt. Séminaire de «Synergon-Deutschland», Nordhessen, 31 octobre 1998

Séminaire de «Synergon-Deutschland», Nordhessen, 31 octobre 1998 Parues en 1928, les thèses de De Man impressionnent vivement Jouvenel, cependant que de nouveaux cercles d'inspiration planiste se constituent: X-Crise, Plans, Nouvelles Equipes. Le 31 octobre 1928, le premier exemplaire du journal La Voix sous la direction de Jouvenel sort de presse. De préoccupation socio-économique, le périodique expose un programme dirigiste qui entend se conformer aux nouvelles nécessités du temps: