L'oeuvre de Bernard WILLMS, 1931-1991

par Robert Steuckers

Né le 7 juillet 1931 à Mönchengladbach dans un milieu catholique, Bernard Willms étudie la philosophie, la sociologie, l'histoire contemporaine, la philologie germanique et le droit public à Cologne et à Münster. Sous la direction de Joachim Ritter, il présente ensuite une thèse sur la liberté totale chez Fichte. Il devient ensuite, dans les années 60, l'assistant du sociologue libéral-conservateur Helmut Schelsky, brillant analyste de la famille allemande, de la sexualité et du rôle des intellectuels dans les sociétés libérales. Le politologue et juriste Ernst Forsthoff exerce également une influence prépondérante sur la pensée de Willms à cette époque où la philosophie allemande est déterminée par une autre école: l'Ecole de Francfort. En 1970, Willms est nommé Professeur de sciences politiques à Bochum, où il restera jusqu'à sa mort. Ses intérêts le portent à enseigner principalement la «théorie du politique» et l'histoire des idées politiques. Marqué par l'idéalisme allemand, et plus particulièrement par Hegel, Willms aborde et approfondit ses connaissances de l'œuvre de Hobbes. Trois ouvrages sur le philosophe anglais, auteur du Leviathan, se succéderont entre 1970 et 1987, fruits de vingt années de spéculations et de méditations. Membre du Conseil honoraire de l'International Hobbes Association, il est reconnu comme l'un des plus éminents spécialistes au monde de la pensée de Hobbes.

Dans les années 80, Willms devient le philosophe du politique et de la nation. Il fonde de la sorte une école néo-idéaliste qui vise la reconstitution de la souveraineté allemande et désigne le libéralisme comme l'ennemi principal de toute pensée politique concrète. Programme qui transparaît dans son célèbre ouvrage Die deutsche Nation (1982). Mais le nationalisme de Willms n'est pas un nationalisme de fermeture: en 1988, notre auteur, avec l'aide de Paul Kleinewefers, ébauche le plan d'une confédération centre-européenne (Allemagne RFA + RDA, Autriche, Tchécoslovaquie), prévoyant le respect des identités nationales/ethniques tout en dépassant le cadre étroit de l'Etat-Nation conventionnel. A partir de 1989, Willms affronte une dimension nouvelle de la philosophie politique, née dans le sillage des spéculations post-modernes. S'appuyant sur les classiques de la pensée politique allemande conservatrice de notre après-guerre, Carl Schmitt et Arnold Gehlen, Willms compare cet héritage à la critique française contemporaine de la modernité (Foucault, Lyotard, Derrida, Baudrillard). Il en conclut que la négation des principes de la modernité doit former l'assise d'un principe positif nouveau qui conduira les nations opprimées, dont l'allemande, à la liberté. Cette négation des fondements de la modernité est simultanément une négation du libéralisme, entendu comme idéologie hostile à toutes les institutions, dissolvante et impolitique.

En 1982, il devient co-éditeur de la prestigieuse revue de sciences politiques Der Staat, éditée à Berlin.

Bernard Willms meurt le 27 février 1991. Ses étudiants l'ont porté en terre, avec, sur le cercueil, une plaque de cuivre représentant le frontispice du Léviathan de Hobbes et la phrase percutante, inspirée de Caton l'Ancien, que Willms aimait prononcer à la fin de chacune de ses nombreuses conférences: ceterum censeo Germaniam esse restituendam.

La Nation allemande. Théorie, Situation, Avenir (Die Deutsche Nation. Theorie. Lage. Zukunft) 1982

Ouvrage de base, où Willms a récapitulé les axes principaux de sa démarche philosophique. L'objectif du livre est annoncé d'emblée: il faut penser en termes de «nation». Pour pouvoir penser en termes de nation, il faut élaborer une théorie de la nation. A partir de la renaissance, l'existence humaine se dégage des dogmes médiévaux et scolastiques et n'a plus d'autre référent qu'elle-même. Dès lors, elle peut soit sombrer dans l'individualisme —chemin choisi et emprunté par le libéralisme— soit se mettre à construire en toute conscience de la socialité —chemin choisi par l'idéalisme allemand (Fichte, Hegel, Freyer)— afin de ne pas basculer définitivement dans la loi de la jungle. Le travail, éminemment politique, de construction de la socialité passe par ce qu'Arnold Gehlen appelait les «institutions» (droit, Etat, etc.). Celles-ci ont pour fonction, dans toute société cohérente et civilisée, de réguler le comportement des individus. Les institutions permettent aux individus de ne pas être désorientés dans l'infinité des possibilités d'action qu'offre le monde en perpétuelle effervescence. L'existence des institutions implique qu'il n'existe aucune morale universelle et naturelle: elles sont des fixations toujours temporaires, posées devant un horizon infini de possibilités en interaction constante. Le politique, dans une telle optique, c'est le travail constant de modification/adaptation des institutions, l'application modulée des principes sur lesquels elles reposent.

Comme les institutions varient selon les contextes, les nous collectifs, réceptacles des libertés individuelles, que sont les nations constituent des réalités incontournables. La liberté individuelle ne peut s'exprimer concrètement qu'au travers d'un filtre institutionnel national, sinon elle déchoit en pure négativité (la voie du libéralisme). Toute philosophie ancrée dans le réel est donc «nationale» sur le plan politique. La philosophie de la nation explore de ce fait le rapport qui existe entre le particulier (la liberté individuelle) et le général (les institutions qui filtrent les énergies émanant de ce particulier, dans un contexte donné, soit la nation). La philosophie politique n'acquiert concrétude que par la reconnaissance de ce rapport qui fonde le politique, comme l'avait déjà reconnu Aristote, dont l'anthropologie faisait de l'homme un être théorique et politique ancré dans une polis, espace concret. La polis actuelle est la nation. Par conséquent, l'impératif national est catégorique. La disparition ou l'effacement de la concrétude «nation» engendre l'irrationalité politique; ce n'est pas l'adhésion positive à cette concrétude qui est irrationnelle: Willms prend ici le contre-pied des postulats négateurs, hostiles à toute affirmation dans l'orbite du politique, de la philosophie critique que l'Ecole de Francfort —et à sa suite Habermas— avait voulu imposer au discours philosophique et politique allemand de notre après-guerre.

Le retour à la concrétude, la volonté de ré-ancrer la philosophie dans les contextes nationaux passe par une critique serrée des principes de l'Aufklärung et de ses avatars récents. Ceux-ci sont portés par un optimisme progressiste qui raisonne au départ de situations inexistantes: la société sans classe ou le village-monde des «mondialistes». Or, dans le concert international, depuis toujours, nous n'avons affaire ni à l'une ni à l'autre mais à un pluriversum de nations, aux institutions différenciées, répondant aux besoins, aux nécessités et aux aspirations d'hommes ancrés sur des sols particuliers qui leur imposent géologiquement un mode de vie précis, non interchangeable.

Cet ancrage dans la polis/nation n'est pas une disposition naturelle de l'homme, comme les sentiments qui le lient à son terroir, mais est le produit d'un travail de réflexion. Le politique, qui est travail, se sert d'un instrument, l'Etat, qui se comporte vis-à-vis de la concrétude nation, de la matière nation, comme l'ébauche de l'architecte vis-à-vis du bâtiment construit, comme la forme vis-à-vis de la matière travaillée. Ce qui implique qu'il n'a pas d'objet sans la concrétude et qu'exclure ou amoindrir conceptuellement la matière nation est une sottise théorique. Le rapport de la nation à l'Etat est donc un rapport d'auto-réalisation consciente. L'Etat, dans cette optique, n'est pas un concept abstrait mais un concept nécessaire, un concept qui exprime une nécessité vitale. Concept et Begriff signifient, étymologiquement, con-capere, be-greifen saisir et rassembler, fédérer: il implique donc la présence d'une concrétude à saisir, à travailler, à hisser à un niveau de conscience supérieur.

L'Etat est concept nécessaire donc réel et est soumis aux conditions mêmes du réel: exister dans le temps et dans l'espace. Dans une histoire et sur un territoire, aux frontières mouvantes sous les coups des aléas. L'idéologie de l'Aufklärung refuse les implications de la réalité histoire. C'est pourquoi elle bascule dans l'abstraction et l'utopie. L'histoire est soit acceptée dans sa totalité soit intégralement ignorée. Les individualités ou les peuples qui perdent le sens de leur histoire perdent également tout rapport fécond avec le réel dans le présent. Les partis politiques n'acceptent qu'une partie de l'histoire; ils entretiennent à son égard un rapport partisan/sélectif mutilant qui conduit au déclin par insuffisance théorique et négligence des pans de réel qui déplaisent.

L'idée «Nation», la perspective nationale-idéaliste, est née à l'aube du XIXième siècle, de la conjonction des théories émises précédemment par Rousseau, Herder, Schiller, Arndt, Görres, Fichte et Wilhelm von Humboldt. Willms entend réactualiser ce corpus doctrinal, battu en brèche par le libéralisme et les idéologies politiques de diverses obédiences, nées dans son sillage. L'idée nationale, dans ce sens, recèle une dimension subversive, dans le sens où elle est un projet idéel positif et affirmateur qui se mesure sans cesse à une réalité faite de compromis boîteux, régie par les «Princes» ou l'«établissement».

Cette dimension subversive de l'idée nationale ne puise pas dans le corpus de l'Aufklärung mais dans une tradition qui lui est opposée et qui a été théorisée de Herder à Arnold Gehlen. Cette tradition philosophique idéaliste s'insurge contre l'interprétation occidentale (française, anglaise et américaine) du rationalisme, qui, sur le plan politique, tombe rapidement dans un «contractualisme unidimensionnel» figé et refuse souvent de reconnaître les limites de temps et d'espace inhérentes à toute réalité. Kant, le théoricien le plus pointu de la tradition des Lumières, a pourtant perçu les limites de l'Aufklärung, nous explique Willms, en constatant que l'esprit peut théoriquement descendre partout mais que quand il descend, il descend toujours dans une concrétude pluri-déterminée par la langue, l'histoire, le peuple. La tradition opposée aux Lumières appliquées stricto sensu, sans référence explicite au temps et à l'espace, constitue donc une pensée plus riche et plus profonde, tenant compte de davantage de paramètres. La pluralité des paramètres oblige à plus de circonspection; tenir compte de cette pluralité, de la complexité et de l'imprévisibilité qu'elle postule, n'est pas de l'«irrationalisme» mais, au contraire, constitue une rationalité plus fine, qui n'exclut pas l'aléatoire.

Certes, l'idée nationale peut se radicaliser dangereusement et les sentiments nationaux, légitimes, peuvent subir des manipulations qui les discréditent ultérieurement. C'est un risque qu'il faut inclure dans tous les calculs politiques.

Pour Willms, il n'existe aucun concept politique qui soit hiérarchiquement supérieur, en théorie comme en pratique, à l'Etat national. L'idée d'humanité, d'Etat mondial, de société humaine globale sont toutes des constructions abstraites qui n'ont aucun répondant dans le monde réel. Celui-ci, parce qu'il est un pluriversum, ne connaît que des Etats nationaux. De plus, toute forme de coopération internationale ne peut fonctionner que par la reconnaissance et dans le respect des sujets politiques, donc des Etats nationaux. Le monde évoluera sans doute vers des confédérations sur de plus grands espaces: il n'empêche qu'elles se forgeront au départ d'adhésions volontaires d'Etats nationaux ou seront rassemblées par la coercition, l'hégémonisme ou l'impérialisme. Toutes les formes d'internationalisme iréniste sont vouées à l'échec. Il existe toutefois une forme d'internationalisme particulièrement pernicieuse: celle qui dérive de la dynamique d'un sentiment national, comme l'idée de «grande nation» de la France révolutionnaire. Cet internationalisme part d'une concrétude nationale tangible, la France, mais veut se débarrasser des limites incontournables, propres à toute concrétude nationale, pour se mondialiser. Ce processus pervers d'évacuation des limites s'accompagne généralement d'un engouement pour les idéologèmes de l'Aufklärung et d'une accentuation extrême du pathos nationaliste. En dépit de ce pathos qui peut surgir à tout moment, l'idée nationale postule, en ultime instance, une ascèse assez rigoureuse qui limite son action à un cadre précis sans vouloir le déborder. Le nationalisme français ne s'adresse plus à la seule nation française mais veut planétariser les idéaux des Lumières. Le national-socialisme allemand se mue en impérialisme qui veut asseoir dans le monde entier la domination de la race nordique, éparpillée sur plusieurs continents, donc sur une multitude de contextes différents, ce qui interdit de la penser comme une nation, donc comme limitée à un et un seul contexte précis. Avec Max Weber, Willms affirme que la Nation ne doit vouloir que sa propre continuité, ne doit affirmer qu'elle-même. L'idée de nation n'est donc pas une valeur, qui pourrait être contestée comme toutes les valeurs, mais un fait objectif que l'on ne contourne pas, un destin (Schicksal).

Donc la nation est un but en soi, elle n'est jamais un moyen pour arriver à d'autres fins, comme, dans le cas français, à faire triompher une idéologie, celle des Lumières, ou, dans le cas allemand/hitlérien, à promouvoir à l'échelle de la planète entière un fantasme racial, ou, dans le cas anglais, à généraliser une praxis économique qui ne connaît pas de limites, le libre-échange libéral.

Willms pense également la coexistence politique, car différences ne signifient pas nécessairement antagonismes. Pour Willms, la coexistence part 1) de la reconnaissance des réalités politiques que sont les nations; 2) d'une prise en compte des transformations dues aux faits de guerre et de paix; 3) d'une contestation de toutes les prétentions à vouloir représenter seul, devant l'histoire et le monde entier, la réalité humaine dans toute sa globalité; 4) d'une promptitude à amorcer toute espèce de coopération en politique extérieure qui aille dans le sens des intérêts de toutes les parties.

Après ce panorama théorique, Willms analyse la situation historique de l'Allemagne: d'où vient-elle, où est-elle? Le pays est divisé et un ensemble précis de forces cherche à perpétuer ad infinitum cette division. Dans le contexte du grand débat autour de la nation qui s'est déroulé en Allemagne dans la première moitié des années 80, Willms énonce des recettes pour reconstituer la nation allemande dans son intégralité. Cette nation reprendra ensuite sa place dans un contexte international.

Identité et résistance. Discours sur fond de misère allemande (Identität und Widerstand. Reden aus dem deutschen Elend), 1986

Le recul de la politologie nationale a créé un vide en Allemagne. Un vide théorique d'abord puisque les traditions politologiques dérivées de l'idéalisme allemand, de Fichte, Treitschke, etc. ont été abandonnées et n'ont plus été approfondies, confisquant du même coup au peuple allemand la possibilité d'élaborer un droit et une praxis politique concrète en accord avec ses spécificités identitaires. Un vide existentiel ensuite, puisque, sans pleine souveraineté, le peuple allemand ne jouit pas de droits pleinement garantis, car, en dernière instance, cette garantie se trouve entre les mains de puissances étrangères. Pour Willms, le peuple allemand, en perdant ses traditions intellectuelles, a perdu le pouvoir de cerner son identité (de prendre sereinement acte de «son» réel) et d'articuler une praxis politique en conformité avec cette identité. Conséquence: le déficit en matière d'identité postule un droit imprescriptible à la «résistance».

Willms se penche ensuite sur l'arrière-plan de cette misère allemande qui devrait déclencher cette résistance. Cette misère est à facettes multiples et d'une grande complexité. A l'échelle du globe, la misère allemande a pour toile de fond la fin de l'après-guerre, processus qui s'est déroulé en plusieurs étapes: décolonisation, guerre froide, course aux armements. La confrontation entre les deux superpuissances, les Etats-Unis et l'URSS, jette l'Europe et l'Allemagne dans une situation d'insécurité. Le centre du continent européen est devenu une zone d'affrontement potentiel. L'intérêt de tous les Européens est de sortir de ce contexte insécurisant qui leur confisque tout destin.

L'idée de nation, poursuit Willms, permet de sortir de cette impasse. Le monde est un pluriversum de nations, de sujets politiques et non un One World ou une société sans classe planétaire. Les hommes, animaux politiques selon la définition d'Aristote, n'existent concrètement que dans des communautés politiques déterminées, lesquelles sont plurielles et diverses. Cette diversité est postulée par la nécessité brute et vitale de faire face à des aléas naturels et historiques, chaque fois différents selon les circonstances, les lieux, les époques. Dire qu'il existe des idées supérieures à l'idée de nation, c'est utiliser une formule idéologique pour occulter une volonté délibérée de domination, d'impérialisme ou de colonialisme. Ainsi, le «socialisme universel» sert les desseins de l'impérialisme soviétique, tandis que l'idéal démocratique des droits de l'homme sert la machine politico-économique des Américains. Nous avons donc là deux idéologies supra-nationales qui égratignent les souverainetés concrètes des puissances plus petites, en injectant, de surcroît, dans leurs tissus sociaux, des ferments de décomposition par le biais de partis à leur dévotion qui servent d'officines de propagande aux idéaux abstraits instrumentalisés depuis Moscou ou Washington.

Willms démontre les effets pervers des idéologies mondialistes: elles arasent les droits concrets et diversifiés des peuples, les plongeant dans une bouillabaisse de droits mutilés, handicapés et stérilisés par les abstractions. Le concert des nations a des dimensions bellogènes —Willms ne le nie pas— mais le type de conflits qui en ressort, reste localisé et permet d'asseoir et d'affirmer des formes de droit particulières, bien adaptées à des contextes précis. Malgré ce risque de guerre localisée, les limites qu'implique l'idée de nation offrent aux citoyens un horizon saisissable, qui confère du sens. Les super-puissances, elles, sont des impasses de l'évolution historique, affirme Willms. Gigantesques comme des dinosaures, elles n'ont pas d'avenir sur le long terme car leurs jeunesses vivent en permanence un sentiment d'absurde, issu de ce discours tablant sur l'illimité, donc trop abstrait et insaissisable pour le citoyen moyen, confiné dans une spatio-temporalité précise, limitée et déterminée. Les universalismes engendrent un sentiment d'absurde par évacuation de la concrétude nation. Par suite, le retour de la concrétude nation restaure du sens dans l'histoire et dans le monde.

Instruments des grandes puissances dominatrices, les idéologies universalistes désignent des ennemis qui ne sont pas les ennemis immédiats et réels des peuples soumis à leur emprise. Le jeu normal du politique est dès lors vicié puisqu'une désignation concrète de l'ami et de l'ennemi s'avère impossible. La mobilisation des citoyens, dans un tel contexte aberrant, s'effectue au bénéfice de religions laïques, issues des spéculations philosophiques du XVIIIième siècle. Ces religions désignent des ennemis absolus, contrairement au politique qui ne connaît que des ennemis provisoires, qui peuvent devenir amis demain et alliés après-demain.

Prenant le cas de l'Allemagne, Willms constate qu'elle a très peu d'amis réels, qui souhaitent franchement sa réunification. Les hommes politiques allemands doivent dès lors œuvrer à soutenir les initiatives étrangères qui acceptent le principe de la réunification parce que celle-ci contribuerait à déconstruire les antagonismes qui s'accumulent en Europe centrale. Sont donc ennemis intérieurs de la nation allemande, tous ceux qui embrayent sur les discours universalistes, camouflages des impérialismes qui mettent l'Allemagne sous tutelle, tous ceux qui font passer d'autres intérêts que ceux qui concourent à accélérer la réunification. Willms énonce sept péchés capitaux contre l'identité allemande, dont l'auto-culpabilisation, la moralisation du politique (projet irréalisable car tout ne peut être moralisé d'emblée), le renoncement à forger une démocratie taillée sur mesure pour l'identité allemande, la servilité à l'égard des vainqueurs de 1945, la reconnaissance de facto de la division allemande, l'irénisme infécond, cultiver la peur de l'histoire (même si la peur est compréhensible dans la perspective d'un conflit nucléaire en Europe centrale).

Idéalisme et nation. A propos de la reconstruction de la conscience de soi politique chez les Allemands (Idealismus und Nation. Zur Rekonstruktion des politischen Selbstbewußtseins der Deutschen), 1986

Anthologie de textes classiques des grands auteurs de référence de Willms, tels Justus Möser, Herder, Ernst Moritz Arndt, Joseph Görres, Wilhelm von Humboldt et Fichte, ce livre est doublé d'une série de définitions et d'analyses philosophiques, ayant pour objets les contenus conceptuels de cette «conscience nationale allemande», exprimée par l'idéalisme et le romantisme. Willms cherche surtout à comparer et à opposer les Lumières (Aufklärung) et l'idéalisme. Dans cette opposition se reflète également le dualisme antagoniste franco-allemand. Les Lumières ont pris leur envol en France car, depuis Philippe le Bel et la corruption des Papes d'Avignon, les diversités composant la société française ont été progressivement mises au pas au profit de l'absolutisme royal. La Saint-Barthélémy de 1572 et la révocation de l'Edit de Nantes ont constitué deux mesures de restauration de l'absolutisme en déclin. L'idéologie des Lumières en France s'insurge contre cet absolutisme mais en reprend les structures mentales dans la mesure où elle perçoit le monde comme une diversité dépourvue de sens qu'il faut soumettre aux critères d'une raison omnilégiférante. Montesquieu a été une exception: il relativisait l'absolutisme en recourrant à l'histoire et au réel. Les Lumières, version révolutionnaire, n'ont pas retenu sa leçon. Leur démarche dualiste et moralisante restaurait une pensée para-religieuse, paradoxalement la même que celle qui régissait la religion et l'absolutisme qu'elles combattaient. Depuis Guillaume d'Ockham et la renaissance, les hommes avaient découvert le Règne de la Liberté, c'est-à-dire un règne du hasard, de l'aléatoire, du risque qui réclame l'action consciente, la création consciente et constante d'ordres politiques viables. Le Règne de la Liberté, rude et rigoureux, postule Travail et Devenir. Les Lumières, elles, chavirent dans le pastoralisme idyllique et immanent, mauvaise caricature de la théologie défunte. Avec Thomas Hobbes, l'auteur du Léviathan, Willms demande de prendre la Règne de la Liberté au sérieux. La liberté est un défi à cette existence humaine miséreuse, animale, brève (Hobbes, Léviathan, Ch. 13), à cette déréliction où l'homme peut être un dieu ou un loup pour l'homme. La liberté et la raison n'existent que dans un devenir fragile, si bien qu'elles doivent être inlassablement construites dans le Léviathan, seule réalisation active pensable de la liberté et de la raison.

L'idéologie des Lumières entend construire un stade final de l'histoire dans l'immanence, où le travail constant de réalisation/incarnation de la raison et de la liberté ne sera plus nécessaire. L'au-delà de la religion descend dans l'immanence, transformant l'idéologie des Lumières en nouvelle foi laïque organisée par une hiérocratie d'intellectuels qui n'hésite pas, le cas échéant, à déclencher la terreur. L'idéologie des Lumières est par conséquence une tentative d'échapper aux implications du Règne de la Liberté. Elle rompt les liens qui unissent les hommes au réel. Ce n'est donc pas parce que les intellectuels modernes occidentaux ont perdu Dieu que leur pensée s'est affranchie du réel mais parce qu'ils ont opéré cette immanentisation des structures mentales fixistes de la religion, fuyant de la sorte les impératifs du réel qui réclament l'action permanente. Cette rupture entre la pensée et le réel a conduit aux horreurs des révolutions française et russe et des guerres du XXième siècle. Si l'idée motivante d'une construction permanente du Léviathan n'avait pas cessé, à cause de l'idéologie des Lumières, de mobiliser les hommes dans la mesure et les limites spatio-temporelles inhérentes à tout fait de monde, ce cortège d'horreurs, déclenché parce qu'il y a volonté d'absolu dans l'immanence, n'aurait jamais eu lieu.

Les ordres concrets qui structurent les peuples sont perçus, par les tenants de l'idéologie des Lumières, comme des résidus irrationnels et pervers qu'il faut éliminer. En refusant de tenir compte de la tangibilité de ces ordres concrets, les protagonistes de l'idéologie des Lumières, prétendant introduire dans le discours politique une dimension «critique», s'abstraient des conditions concrètes de leur propre histoire. Erreur dans laquelle l'idéalisme allemand n'a pas basculé. Willms enjoint ses lecteurs à relire Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Goethe, Hölderlin et Schiller. Cet idéalisme s'enracine toujours dans une spécificité qui, en l'occurrence, est allemande. L'esprit allemand a toujours voulu saisir pleinement le réel. Ce qui le rend immanent parce que conscient. Cette conscience dans l'immanence conduit à concevoir tout réel comme réalisation (Verwirklichung). Tout réel est, par suite, devenir. L'idéalisme allemand restaure donc le lien qui unit la pensée européenne contemporaine à Héraclite. Mais l'Obscur d'Ephèse est observateur du devenir tandis que l'idéaliste conçoit la réalisation du réel par un sujet, c'est-à-dire par un homme conscient de sa liberté. Il y a donc dans l'idéalisme germanique un primat du pratique, de l'action. Son anthropologie repose sur une conception où l'homme ne doit compter que sur lui-même pour affronter le monde, que sur ses propres mains et son propre cerveau.

La liberté qui rend possible le travail de «réalisation du réel» n'est donc pas simplement définissable négativement; elle n'est pas simple «bris de chaînes»: elle exprime la structure réflexive de l'organisme humain; elle est la conditio humana par excellence.

Ouverture sur l'erreur comme sur la réussite, la liberté, sur le plan politique, doit travailler à créer des institutions, c'est-à-dire des cadres de vie communautaires/collectifs déterminés par un ensemble de circonstances précises. L'idéalisme complète de la sorte le nominalisme d'Ockham qui reconnaissait la rationalité du contingent, la réalité du particulier et les lois propres régissant l'individuel. Il n'y a, pour la tradition nominaliste née sous l'impulsion d'Ockham, que du particulier et de l'individuel. Ce qui ne signifie pas que le monde est un chaos atomisé. Il y a du général individué à organiser. Ce général individué se présente au sujet réalisateur tantôt avec précision tantôt avec imprécision. Le sujet le hisse au niveau de l'idée, ce qui le rend instrumentalisable et systématisable. L'idée n'est de ce fait pas une abstraction: elle émerge du réel auquel elle peut sans cesse être confrontée. L'idée est réalité hissée au niveau de la conscience. L'idéalisme est de ce fait une attitude mentale qui consiste à élever sa propre existence au niveau de l'idée, donc à tirer de soi le meilleur de soi-même. Pour parler le langage de l'entéléchie: à devenir ce que l'on est. Deux erreurs philosophiques règnent aujourd'hui: dire que le matérialisme est plus proche du réel que l'idéalisme. Ensuite, dire que l'idéalisme est un romantisme nébuleux, une illusion détachée du réel et lui opposer un «réalisme» qui n'est qu'utilitarisme particulier ou trivialité.

Mais l'idéalisme a basculé dans les abîmes du XXième siècle. Il s'agit, non pas de le reconstruire, mais d'en redégager la substance. A la suite de Walter Wimmel (Die Kultur holt uns ein. Die Bedeutung der Textualität für das geschichtliche Werden, Würzburg, 1981), Willms décrit l'idéalisme comme un «grand texte», fonctionnant comme un dépôt, un magasin, un champ ouvert, où les éléments sont entassés ou rangés en vue d'un usage futur. L'archétype qui structure le «grand texte» de l'idéalisme est celui de la liberté qui appelle les hommes au travail de construction du Léviathan, dieu périssable, tandis que l'archétype de l'idéologie des Lumières est la volonté de réaliser une fois pour toutes le paradis céleste sur la terre, état de chose voulu comme définitif.

Puisque la vie dans le Règne de la Liberté est travail et combat, le noyau de l'idéalisme, expression et reconnaissance philosophique de cet état de chose, c'est le politique, réalisation de l'éthique dans le temps et l'espace comme veut le démontrer le discours hégélien. Le cadre du politique est la nation, aux dimensions précises et limitées, instance qui ne saurait en aucun cas se soumettre aux critères d'une morale absolue, soustraite au temps et à l'espace. De même, il est impossible de hisser l'individu au-dessus du collectif nation, produit de l'histoire, sans sombrer dans la pure démagogie ou dans l'absurdité. L'homme, en effet, ne peut vivre qu'imbriqué dans un réseau de rapports politiques concrets, déterminé par un temps et un espace. En dehors de tels rapports, dont la concrétion est la polis d'Aristote ou ses avatars ultérieurs, dont la nation au sens allemand du terme, l'homme n'est pas homme: il n'est qu'animal ou dieu.

En définissant l'idéalisme selon la tradition allemande, Willms opte pour une «politique réaliste» contre une «politique idéologique». Avec la domination depuis près de deux cents ans qu'exercent les principes de l'Aufklärung d'origine française, notre civilisation a basculé dans le nihilisme. En bout de course, l'idéalisme lui-même s'est trop mâtiné d'illuminisme, si bien que le nationalisme allemand, qui, théoriquement, voulait agir dans le cadre concret d'une nation —l'allemande— prise dans sa globalité, a échoué parce qu'il s'est imposé sur la scène politique dès l'ère wilhelminienne comme un parti, donc comme une instance d'exclusions multiples qui refusait de prendre en compte bon nombre de pans du réel. Pour Willms, la «révolution conservatrice» est un idéalisme de l'ère nihiliste, qui a nié le parlement de Weimar, son système de partis et n'a vu dans le général de son époque qu'un vulgaire système de besoins et d'intérêts. Négation non suivie d'un investissement concret de ces instances pour les infléchir dans le sens de l'idée de nation. La «révolution conservatrice» n'a pas suivi les traces des deux grands continuateurs de l'idéalisme, Hans Freyer et Arnold Gehlen.

En conclusion de son anthologie et de son plaidoyer pour l'idéalisme contre les Lumières, Willms énonce les pistes que doit emprunter, à ses yeux, l'idéalisme à l'ère atomique: cet idéalisme doit refuser toutes les utopies de type religionnaire; il ne fonctionne pas à la haine ou à l'emphase mais a besoin de décision. Il ne reconnaît que des nécessités, au-delà du bien et du mal. Il désigne ses ennemis mais n'a aucun ennemi a priori, défini au nom de sentiments, d'une idéologie, d'une race. Il combat tous les ennemis de sa nation concrète et se montre solidaire à l'égard de toutes les autres nations libres.

L'idéaliste contemporain doit ensuite juger et agir au nom de la raison nationale-politique et non au nom d'une idéologie qui ne connaîtrait pas de cadre précis, limité dans le temps et dans l'espace.

La lutte pour la liberté est une lutte pour permettre à celle-ci de s'exercer de toutes les façons, de forger en tous lieux des institutions adaptées à chaque locus destinal, de manière à canaliser et renforcer des flux d'énergies particuliers, uniques, non interchangeables.

Renouveau au départ du centre. Prague. Vienne. Berlin. En-deçà de l'Est et de l'Ouest (Erneuerung aus der Mitte. Prag. Wien. Berlin. Diesseits von Ost und West), 1988

Ecrit en collaboration avec Paul Kleinewefers, ce livre répond à l'engouement pour la Mitteleuropa qui a agité le débat politique allemand au cours des années 1984-1989. L'objet premier de ce travail est de penser l'Europe centrale au-delà de la partition du continent, scellée dans l'immédiat après-guerre. L'objet second est de concevoir une unité allemande sans liens trop privilégiés avec l'Ouest. Une Westbindung trop prononcée serait une involution historique déracinante et renforcerait la division du continent. Le renouveau européen doit dès lors venir du centre de l'Europe. Sur le plan institutionnel, ce renouveau doit se baser sur un fédéralisme associatif regroupant Tchèques, Slovaques, Allemands (de l'Est et de l'Ouest) et Autrichiens dans une instance confédérale nouvelle, animée par des principes économiques de «troisième voie». Willms étudie les principes historiques du fédéralisme et les structures de la démocratie libérale en vigueur en RFA et en Autriche pour proposer une réforme constitutionnelle allant dans le sens d'une assemblée tricamérale (Parlement, Sénat, Chambre économique). Le Parlement se recruterait pour moitié parmi des candidats désignés par des partis et élus personnellement (pas de vote de liste); l'autre moitié étant constituée de représentants des conseils corporatifs et professionnels. Le Sénat est essentiellement un organe de représentation régional. La chambre économique, également organisée sur base des régions, représente les corps sociaux, parmi lesquels les syndicats.

En concevant ce plan pour une nouvelle Mitteleuropa, Willms ne renonce pas à sa théorie de la nation, cadre institutionnel indépassable. Tout comme l'idée d'Etat, quand elle est correctement comprise, ne détruit pas la liberté de l'individu, mais, au contraire, permet qu'elle se déploie, la libre coopération entre nations libres est un projet qui permet à ces nations de croître, de se rendre plus fortes par la coopération, à rebours de ce qui se passait dans l'ancien système fait de nations en conflit. La coopération entre grandes et petites nations au sein des confédérations de modèle nouveau doit être réglée juridiquement.

Willms a voulu dépasser le nationalisme étroit que certains polémistes et idéologues croyaient déceler dans son œuvre. La Mitteleuropa est un projet de civilisation dans lequel tous les peuples ont leur place et toute leur place. Ce projet n'est pas une utopie: il n'est pas quelque chose qui n'a pas de lieu. Au contraire, il gère, harmonise et organise des lieux. Il rappelle tout simplement sur la scène de l'histoire une réalité historique qui a été.

Thomas Hobbes. Le Règne du Léviathan (Thomas Hobbes. Das Reich des Leviathan), 1987

Couronnement des multiples études de Willms sur Hobbes, ce livre nous offre une biographie politique du philosophe anglais, une présentation fouillée de sa science et de son système, sa théorie de la guerre civile, sa théorie du Léviathan, son appréhension du facteur religion et ses positions relatives à la théologie. En fin d'ouvrage, Willms brosse un tableau de l'influence de l'œuvre de Hobbes aux XVIIième, XVIIIième et XIXième siècles et analyse les recherches sur Hobbes au XXième.

Willms rappelle les circonstances de la naissance de Hobbes en 1588. L'Angleterre était prise de panique à l'approche de la grande armada de Philippe II d'Espagne. Une fausse alerte, annonçant le débarquement des troupes espagnoles, provoqua l'accouchement prématuré du petit Thomas qui, plus tard, aimait à dire qu'il avait une sœur jumelle, la peur. Toutes les réflexions politiques ultérieures du philosophe seront axées sur l'omniprésence angoissante de la peur dans les sociétés.

Devenu à l'âge adulte précepteur des Barons Cavendish, Hobbes voyagera à travers toute l'Europe avec ses pupilles. Au cours de l'un de ces «grands tours», il découvre les Elementa d'Euclide, qui le fascinent par leur rationalité parfaite et leur mode d'argumentation sans faille. Cette lecture lui fournit l'armature de son système philosophique articulé en trois volets: la nature, l'homme et la politique (De corpore, de homine, de cive). La science, pour Hobbes, consiste à comprendre constructivement le réel parce que l'homme a toujours affaire à lui-même, soit à ses propres constructions. Celles-ci, faits de monde, doivent d'abord être conceptuellement démontées puis recomposées par un jeu d'analyse et de synthèse que Hobbes appelle la méthode «résolutive/compositive» (De Corpore, VI, 1). La generatio, dans l'orbite de cette méthode «résolutive/compositive», est donc la force intrinsèque de la raison productive et constructive. La dissociation des éléments conduit à leur connaissance et à leur conceptualisation. La vision du monde de Hobbes n'est donc pas purement mécaniciste ni physicaliste ni scientiste, explique Willms. Les méthodes mécanicistes sont précisément des méthodes d'action; elles ne visent pas à expliquer le monde. Contrairement aux tenants de l'idéologie des Lumières, Hobbes ne croit pas à la science ou à un progrès qui serait mis à l'enseigne du mécanicisme. L'axiomatique physicaliste de Hobbes ne se veut pas modèle du monde mais tremplin de départ pour le travail constructeur de la raison. Cette axiomatique ne veut pas réduire le monde à un éventail de formules mathématiques. Elle ne cherche qu'à évacuer les faux questionnements, les reliquats des philosophies abâtardies par les engouements stériles et les opinions génératrices de luttes intestines et de guerres civiles.

Cette méthode et cette axiomatique font de l'homme le point focal de la philosophie. C'est lui qui construit le savoir qui l'oriente dans le monde.

La phrase de Hobbes, homo homini lupus (l'homme est un loup pour l'homme) est connue mais souvent citée en dehors de son contexte où elle a été écrite à côté de homo homini deus (l'homme est un dieu pour l'homme). Hobbes, pour avoir dit que l'homme pouvait être un loup pour l'homme, a été considéré comme un philosophe pessimiste voire un misanthrope. Mais il n'a souligné que les deux possibles de l'homme tout en insistant sur la menace que fait peser sur la paix publique les tendances agressives tapies dans l'âme humaine. Menace dont il faut encore tenir compte dans tout calcul politique. L'homme, pour Hobbes, est essentiellement mu par la passio qui est tantôt «pulsion vers», tantôt «évitement de», qui est tantôt amour tantôt haine ou peur. Contrairement à ce qu'avaient affirmé la théologie et la métaphysique traditionnelles, les fondements de la morale ne sont donc plus extérieurs à l'homme; ils s'enracinent en lui, dans sa finitude qui est mélange d'instincts divers, tirant vers le sublime ou vers l'horreur, au gré du hasard. Cette finitude imparfaite fonde l'anthropologie des temps modernes et c'est au départ de cette imperfection, de cette corporéité humaine, que doit se construire le politique. L'homme ajoute aux choses de ce monde en mouvement des connotations moralisantes spécifiques, posant du même coup une classification opératoire distinguant les choses «bonnes pour moi» et «mauvaises pour moi». Plongé dans l'incertitude et la peur, l'homme désire un avenir stabilisé; comme le dit Hobbes, etiam fame futura famelicus (il a faim anticipativement en pensant à la famine de demain). Cette faculté d'anticiper fait que l'homme est le seul être mortel, fini, à avoir un avenir ouvert. Ouverture due à la peur qui corrobore sa liberté. La raison est donc intimement liée à la peur. Dans l'orbite du politique, cette raison dérivée de la peur appelle une question angoissante: comment peut-on affronter, en tant que philosophe, la catastrophe de la guerre civile? En dépassant l'état de nature, où l'homme est toujours un loup pour l'homme. Dans l'état de nature, qui réémerge dans la guerre civile, règnent la concurrence, la défiance, le désir d'acquérir gloire et honneurs. Dans une telle situation, écrit Hobbes, travail, assiduité, zèle constructif n'ont plus de place, ne peuvent plus se faire valoir. Tous réclament le droit à tout. Tout le monde affronte tout le monde. Chaos qui est le résultat de la nature humaine, privée à l'ère moderne de ses référants axiologiques traditionnels. La disparition de ces référants provoque le retour de l'état de nature et postule une stabilisation raisonnable. Comme la liberté, qui découle de la disparition du cadre axiologique traditionnel, ne peut nullement s'exercer dans le chaos de l'état de nature, il faut la limiter pour qu'elle puisse s'exercer quand même dans un cadre bien circonscrit. Cette limitation s'effectue grâce au contrat, lequel institue un Etat, une civitas, instances qui stabilisent provisoirement le déchaînement des passions de l'état de nature. Cet Etat est le Léviathan, dieu mortel qui nous procure une paix toujours provisoire et permet à nos énergies de donner le meilleur d'elles-mêmes. Le Léviathan lie et oblige les hommes tout en annullant l'état de nature qui empêche leur liberté d'être productrice. Willms perçoit dans l'anthropologie de Hobbes l'antidote par excellence qui nous vaccine contre toutes les séductions des utopies et de l'idéologie des Lumières. La méthode claire et euclidienne du philosophe anglais fait de son œuvre le «plus grand réservoir de sagesse politique».

Postmodernité et politique (Postmoderne und Politik), 1989

Prélude à un livre que Willms n'a jamais pu écrire, ce texte important, paru dans la revue Der Staat (Berlin), préfigurait les orientations nouvelles que notre philosophe cherchait à impulser dans le discours (méta)politique allemand. Pour Willms, la postmodernité, surtout celle théorisée par Jean-François Lyotard, permet un dépassement constructif de l'idéologie des Lumières, dominante depuis deux bons siècles. La démarche de Lyotard, pour Willms, correspond très précisément à celle de Hobbes, dans le sens où elle veut instituer des «enchaînements» pour contrer l'action déliquescente du chaos, postérieur à l'effondrement des grands récits modernes. En voulant instituer des «enchaînements», Lyotard, selon Willms, prend le relais de Hobbes et réclame le retour du décisionnisme politique. L'étude de Hobbes, des grands classiques de l'idéalisme allemand et de Carl Schmitt doit donc se compléter d'une exploration minutieuse du continent philosophique «post-moderne» et de l'œuvre de Lyotard.

(Robert Steuckers).

- Bibliographie: Die totale Freiheit. Fichtes politische Philosophie, 1967; Die Antwort des Leviathans. Thomas Hobbes' politische Philosophie, 1970; Revolution und Protest oder Glanz und Elend des bürgerlichen Subjekts, 1969; traduction japonaise; Planungsideologie und revolutionäre Utopie, 1969; Funktion. Rolle. Institution, 1971; Die politischen Ideen von Hobbes bis Ho Tschi Minh, 1971; 2ième éd., 1972; trad. finlandaise; Entwicklung und Revolution, 1972; Kritik und Politik. Jürgen Habermas oder das politische Defizit der Kritischen Theorie, 1973; Entspannung und friedliche Koexistenz, 1974; Selbstbehauptung und Anerkennung. Grundriß einer politischen Dialektik, 1977; Offensives Denken, 1978; Einführung in die Staatslehre, 1979; Der Weg des Leviathan, 1979; Die Hobbes-Forschung von 1968-1978, 1981; Die deutsche Nation. Theorie. Lage. Zukunft, 1982; Idealismus und Nation. Zur Rekonstruktion des politischen Selbstbewußtseins der Deutschen, 1986; Identität und Widerstand. Reden aus dem deutschen Elend, 1986; Deutsche Antwort. Zehn Kapitel zum Recht auf Nation, 1986; Thomas Hobbes. Das Reich des Leviathan, 1986; Erneuerung aus der Mitte. Prag. Wien. Berlin, 1988 (en collaboration avec Paul Kleinewefers).

- Contributions à des ouvrages collectifs (liste non exhaustive); «Zur Dialektik der Planung. Fichte als Theoretiker einer geplanten Gesellschaft», in Säkularisation und Utopie. Ernst Forsthoff zum 65. Geburtstag, Stuttgart, 1967; «Systemüberwindung und Bürgerkrieg. Zur politischen bedeutung von Hobbes' Behemoth, in H. Baier (Hrsg.), Freiheit und Sachzwang, Opladen, 1977; «Tendenzen der gegenwärtigen Hobbes-Forschung», in U. Bermbach et K.M. Kodalle (Hrsg.), Furcht und Freiheit. Leviathan-Diskussion 300 Jahre nach Thomas Hobbes, Opladen, 1982; «Tendencies of Recent Hobbes Research», in J. G. v.d. Bend, Thomas Hobbes. His View of Man, Amsterdam, 1982; «Antaios oder die Lage der Philosophie ist die Lage der Nation», in Norbert W. Bolz (Hrsg.), Wer hat Angst vor der Philosophie?, Paderborn, 1982; «Die sieben Todsünden gegen die deutsche Identität und die auf sie antwortenden sieben Imperative», in Peter Dehoust (Hrsg.), Die deutsche Frage in der Welt von morgen, Kassel, 1983; «Das deutsche Wesen in der Welt von morgen. Überlegungen zur Aufgabe der Nation, in Peter Dehoust (Hrsg.), op. cit., Kassel, 1983; «Die Erneuerung des Nationalbewußtseins aus dem Geist der Politik. Kampf um Selbstbehauptung», in Peter Dehoust (Hrsg.), Mut zur geistigen Wende, Kassel/Coburg, 1984; «Die politische Identität der Westdeutschen. Drei erbauliche Herausforderungen und eine politische Antwort», in H.J. Arndt, D. Blumenwitz, H. Diwald, G. Maschke, W. Seiffert, B. Willms, Inferiorität als Staatsräson. Sechs Aufsätze zur Legitimität der BRD, Krefeld, 1985; «Die Idee der Nation und das deutsche Elend», in Bernard Willms, Handbuch zur Deutschen Nation, Band I, Geistiger Bestand und politische Lage, Tübingen, 1986; «Volk, Staat, Nation und Gesellschaft. Die methodische und politische Bedeutung des nationalen Standpunktes», in Bernard Willms, Handbuch zur Deutschen Nation, Band II, Nationale Verantwortung und liberale Gesellschaft, Tübingen, 1987; «Über die Unfähigkeit zu erinnern. Geschichtsbewußtsein und Selbstbewußtsein in Westdeutschland», in Bernard Willms, Handbuch zur Deutschen Nation, Band 3, Moderne Wissenschaft und Zukunftsperspektive, Tübingen, 1988; «Carl Schmitt - jüngster Klassiker des politischen Denkens?», in Helmut Quaritsch (Hrsg.), Complexio Oppositorum. Über Carl Schmitt, Berlin, 1988.

- Articles importants (liste non exhaustive): «Einige Aspekte der neueren englischen Hobbes-Literatur», in Der Staat, 1, 1962, pp. 93-106; «Von der Vermessung des Leviathan. Aspekte neuerer Hobbes-Literatur», in Der Staat, 6, 1967, pp. 75-100; «Ist weltpolitische Sicherheit institutionalisierbar? Zum Problem des neuen Leviathan», in Der Staat, 15, 1974, pp. 305-334; «Staatsräson und das Problem der politischen Definition. Bemerkungen zum Nominalismus in Hobbes' Behemoth», in Staatsräson, 1975, pp. 275-300; «Tendenzen der gegenwärtigen Hobbes-Forschung», in Zeitschrift für philosophische Forschung, 34, 1980, pp. 442-453; «Politische Identität der Deutschen. Zur Rehabilitation des nationalen Arguments», in Der Staat, 21, 1982, pp. 69-96; «Weltbürgerkrieg und Nationalstaat. Thomas Hobbes, Friedrich Meinecke und die Möglichkeit der Geschichtsphilosophie im 20. Jahrhundert», in Der Staat, 22, 1983, pp. 499-519; «Fängt der mündige Bürger heute erst beim Parteifunktionär an?», in Die Welt, 9 avril 1983; «Autorenporträt: Thomas Hobbes (1588-1679)», in Criticón, 92, 1985, pp. 241-247, article suivi d'une bilbiographie précise sur Hobbes; «Deutsches Nationalbewußtsein und Mitteleuropa. Die europäische Alternative», Criticón, 102, 1987, pp. 163-165; «Widergänger oder Widerlager? Zum aktuellen Umgang mit Hegels Rechtsphilosophie», in Der Staat, 27, 3, pp. 421-436; «Der Leviathan und die delischen Taucher. Zur Entwicklung der Hobbes-Forschung seit 1979», in Der Staat, 27, 3, pp.569-588; «Gespräch mit Prof. Dr. Bernard Willms», Na klar!, 43, 1988 (trad. franç., cf. infra); «Il Leviatano, le superpotenze e la postmodernità» (texte d'une leçon publique incluse dans un cycle de séminaires sur Thomas Hobbes, tenue pendant l'année académique 1988-89 à Teramo à la Faculté de Jurisprudence et de sciences politiques de l'Université Gabriele d'Annunzio), in Behemoth, 6, 1989); «Postmoderne und Politik», in Der Staat, 3, 1989 (trad. it.: «Postmoderno e politica», in Behemoth, 8, 1990).

- En français: Martin Werner Kamp, «Le concept de nation selon Bernard Willms», in Vouloir, n°19/20, 1985; Luc Nannens, «Identité allemande et idée nationale. Le combat du Professeur Willms», in Vouloir, n°40/41/42, 1987; «Entretien avec le Professeur Bernard Willms. Vous avez dit "Mitteleuropa"?», in Vouloir, n°59/60, 1989; Thor von Waldstein, «Hommage au Professeur Bernard Willms. Entre Hobbes et Hegel», in Vouloir, n°73/74, 1991.

o understand this adversity that Spengler’s ideas struggle against in the academic establishment, and therefore to know why his ideas have filtered through the decades but left his name and book behind, it is necessary to do what very few academics dare to do: to explore and openly discuss the significance of Spengler’s thought. This is the project of this essay; to explain to any who have recently discovered Spengler, especially if they are a college student or college graduate, why they have never heard the name “Spengler” before, and what his thought entails at its most basic level. This discussion will deal not just with Spengler’s most famous work, Der Untergang des Abendlandes (“The Downfall of the Occident”, popularly known as Decline of the West, after C.F. Atkinson’s translation) but also with his numerous political pamphlets and subsequent works of philosophy and history. His philosophical texts include, chiefly: Man and Technics, a specialised focus expanding on the relationship of the human being and the age of technology in which we live already mentioned in Decline, The Hour of Decision, which foresees the overthrow of the Western world by what today would be called the “Third World”, or what Spengler refers to as the “Coloured World”, and Prussianism and Socialism, his first major political text, prescribing the exact form of political structure needed, in his view, to save Germany immediately after the First World War. Numerous other texts, published by C.H. Beck in Munich, also exist, compiled in two primary collections, Politischen Schriften (“Political Writings”) of 1934 and posthumous Reden und Aufsätze (“Speeches and Essays”) of 1936; these are joined by Gedanken (“Reflections”), also of 1936. His unfinished works, posthumously collected and titled by chief Spengler scholar Anton Koktanek in the 1960s, Urfragen and Frühzeit der Weltgeschichte, will not be touched upon in this brief introduction, since they are not available in the English language, but readers fluent in German are encouraged to explore them as well as Koktanek’s other works.

o understand this adversity that Spengler’s ideas struggle against in the academic establishment, and therefore to know why his ideas have filtered through the decades but left his name and book behind, it is necessary to do what very few academics dare to do: to explore and openly discuss the significance of Spengler’s thought. This is the project of this essay; to explain to any who have recently discovered Spengler, especially if they are a college student or college graduate, why they have never heard the name “Spengler” before, and what his thought entails at its most basic level. This discussion will deal not just with Spengler’s most famous work, Der Untergang des Abendlandes (“The Downfall of the Occident”, popularly known as Decline of the West, after C.F. Atkinson’s translation) but also with his numerous political pamphlets and subsequent works of philosophy and history. His philosophical texts include, chiefly: Man and Technics, a specialised focus expanding on the relationship of the human being and the age of technology in which we live already mentioned in Decline, The Hour of Decision, which foresees the overthrow of the Western world by what today would be called the “Third World”, or what Spengler refers to as the “Coloured World”, and Prussianism and Socialism, his first major political text, prescribing the exact form of political structure needed, in his view, to save Germany immediately after the First World War. Numerous other texts, published by C.H. Beck in Munich, also exist, compiled in two primary collections, Politischen Schriften (“Political Writings”) of 1934 and posthumous Reden und Aufsätze (“Speeches and Essays”) of 1936; these are joined by Gedanken (“Reflections”), also of 1936. His unfinished works, posthumously collected and titled by chief Spengler scholar Anton Koktanek in the 1960s, Urfragen and Frühzeit der Weltgeschichte, will not be touched upon in this brief introduction, since they are not available in the English language, but readers fluent in German are encouraged to explore them as well as Koktanek’s other works.

Lucien appelait à une saine réaction populaire, comme disait Pie X dans les prédictions qu’on lui prête. Mais tout cela a fait long feu et les sondages donnent Macron vainqueur aux prochaines élections… Ou Sarkozy. On continuera de tonner contre (Flaubert) puis on fera la queue devant Picard, McDonald, ou chez le marchand d’or.

Lucien appelait à une saine réaction populaire, comme disait Pie X dans les prédictions qu’on lui prête. Mais tout cela a fait long feu et les sondages donnent Macron vainqueur aux prochaines élections… Ou Sarkozy. On continuera de tonner contre (Flaubert) puis on fera la queue devant Picard, McDonald, ou chez le marchand d’or. Villiers-de L’Isle-Adam le disait déjà dans ses Contes cruels : « le premier des bienfaits dont nous soyons, positivement, redevables à la Science, est d’avoir placé les choses simples essentielles et « naturelles » de la vie HORS DE LA PORTEE DES PAUVRES. »

Villiers-de L’Isle-Adam le disait déjà dans ses Contes cruels : « le premier des bienfaits dont nous soyons, positivement, redevables à la Science, est d’avoir placé les choses simples essentielles et « naturelles » de la vie HORS DE LA PORTEE DES PAUVRES. » Cela c’est quelque chose que les leaders de Davos appliquent. Pas d’humanitarisme, privons le peuple et il se calmera. Il ne s’agit pas de donner plus, comme au cours des Trente Glorieuses, quand on avait une U.R.S.S. un peu plus convaincante que la Russie miniature de Poutine, des syndicats marxistes et des partis communistes. Car si on lui donne, il demandera plus. Faisons-lui peur avec la dette, le climat, le machisme, les attentats, il se soumettra. Trottinette/bicyclette, jeûne et smartphone au programme. Dix mètres carrés pour mille euros. Voyez le film Marie-Francine, de Valérie Lemercier, qui a très bien compris tout cela. Quatre ans plus tard le mouvement social se contente d’empuantir un peu plus Paris, avec sa grève des éboueurs qui ne débouche sur rien.

Cela c’est quelque chose que les leaders de Davos appliquent. Pas d’humanitarisme, privons le peuple et il se calmera. Il ne s’agit pas de donner plus, comme au cours des Trente Glorieuses, quand on avait une U.R.S.S. un peu plus convaincante que la Russie miniature de Poutine, des syndicats marxistes et des partis communistes. Car si on lui donne, il demandera plus. Faisons-lui peur avec la dette, le climat, le machisme, les attentats, il se soumettra. Trottinette/bicyclette, jeûne et smartphone au programme. Dix mètres carrés pour mille euros. Voyez le film Marie-Francine, de Valérie Lemercier, qui a très bien compris tout cela. Quatre ans plus tard le mouvement social se contente d’empuantir un peu plus Paris, avec sa grève des éboueurs qui ne débouche sur rien.

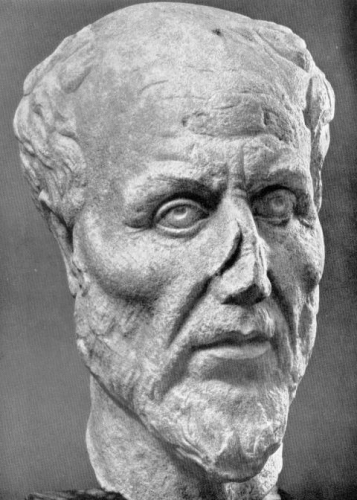

Plotin est un stoïcien. « Ce n’est tout de même pas à Dieu de prendre les armes pour les pacifiques ». C’est un aspect que l’on oublie souvent car on voit en lui un néo-platonicien. C’est aussi le cas. Mais le moraliste qu’il est nous dit d’apprendre que la vie est dure et qu’il ne faut pas se plaindre, en quoi il est stoïcien. C’est aussi pourquoi Plotin est un réaliste : « Les méchants régnent par la lâcheté de leurs sujets, c’est cela qui est juste, et non le contraire ». Ce qui est juste, c’est ce qui est réel, ce n’est pas ce qui « devrait être », c’est ce qui est. Si la morale de Plotin est une théorie, elle l’est au sens étymologique : ce qui se donne à voir, la vision. C’est pourquoi les Ennéades (ce qui veut dire des groupes de neuf traités. Plotin en a produit six) se situent dans le prolongement de l’Ethique à Nicomaque d’Aristote. Mais avec une contradiction : il faut adhérer au monde, mais en même temps, il n’y a pas de régles de l’action dans ce monde. Il faut même que les hommes supérieurs s’abstiennent de chercher à dominer les autres. Ici, Plotin recoupe le Phédon de Platon : il faut se retirer des agitations du monde, et se débarrasser des empéchements du monde, comme Socrate devant la mort. L’important, c’est d’être, et être, c’est d’abord voir. Le monde a toujours été et sera toujours. Disciple d’Ammonius, connu lui-même surtout par son disciple Porphyre, Plotin identifie trois principes majeurs : l’Un, l’Intellect, l’âme (ou les âmes). Porphyre voit de son côté plusieurs parties dans l’œuvre de Plotin, l’éthique, le monde comme matière, le monde comme destin, l’âme, l’intellect, l’Un, en remontant ainsi vers la source (l’Un). C’est comme cela qu’il reconstruit à sa façon les traités de Plotin, en leur donnant la structure des Ennéades. En tout état de cause, quel que soit le point de départ, on peut remonter ou descendre vers différents niveaux de réalités. Le salut consiste en une ascension vers le Bien, le Beau, l’Un ou encore Dieu. « Notre patrie, c'est la région d'où nous sommes descendus ici-bas ; c'est là qu'habite notre Père. » (Ennéades, VI, 8). L’âme, remontant vers l’Un, est ainsi purifiée. Il faut revenir à notre patrie, qui est l’Un. Tout autre que défenseur d’une mystique, Plotin veut ramener l’âme à la « lumière véritable ». C’est le sens de l’opposition de Plotin aux gnostiques tout comme aux platoniciens chrétiens. S’opposant par exemple aux gnostiques séthiens (se référant au troisième fils d’Adam et Eve), Plotin réfute la séparation radicale entre monde sensible et monde intelligible. Que l’Un soit difficile à définir chez Plotin n’est pas contestable. On ne peut jamais en parler « comme on le veut ». Il faut « le voir en soi-même ». Sa définition sans doute la plus claire est celle-ci : « Il est à la fois objet d’amour et lui-même amour, c’est-à-dire qu’il est amour de soi ». (Ennéades, VI, 8). L’Un est en soi et pour soi. Il n’est pas séparé du monde. Il est pour le monde. La grande particularité, et on peut dire la grande force de Plotin, c’est de ne pas opposer le mythe à la philosophie. De ne pas opposer le mythos au logos, la mythe à la raison. Le mythe aide à comprendre le temps, et le temps c’est la durée, c’est ce qui permet aux choses d’être elles-mêmes, et donc de revenir à ce qu’elles sont, de remonter à leur origine.

Plotin est un stoïcien. « Ce n’est tout de même pas à Dieu de prendre les armes pour les pacifiques ». C’est un aspect que l’on oublie souvent car on voit en lui un néo-platonicien. C’est aussi le cas. Mais le moraliste qu’il est nous dit d’apprendre que la vie est dure et qu’il ne faut pas se plaindre, en quoi il est stoïcien. C’est aussi pourquoi Plotin est un réaliste : « Les méchants régnent par la lâcheté de leurs sujets, c’est cela qui est juste, et non le contraire ». Ce qui est juste, c’est ce qui est réel, ce n’est pas ce qui « devrait être », c’est ce qui est. Si la morale de Plotin est une théorie, elle l’est au sens étymologique : ce qui se donne à voir, la vision. C’est pourquoi les Ennéades (ce qui veut dire des groupes de neuf traités. Plotin en a produit six) se situent dans le prolongement de l’Ethique à Nicomaque d’Aristote. Mais avec une contradiction : il faut adhérer au monde, mais en même temps, il n’y a pas de régles de l’action dans ce monde. Il faut même que les hommes supérieurs s’abstiennent de chercher à dominer les autres. Ici, Plotin recoupe le Phédon de Platon : il faut se retirer des agitations du monde, et se débarrasser des empéchements du monde, comme Socrate devant la mort. L’important, c’est d’être, et être, c’est d’abord voir. Le monde a toujours été et sera toujours. Disciple d’Ammonius, connu lui-même surtout par son disciple Porphyre, Plotin identifie trois principes majeurs : l’Un, l’Intellect, l’âme (ou les âmes). Porphyre voit de son côté plusieurs parties dans l’œuvre de Plotin, l’éthique, le monde comme matière, le monde comme destin, l’âme, l’intellect, l’Un, en remontant ainsi vers la source (l’Un). C’est comme cela qu’il reconstruit à sa façon les traités de Plotin, en leur donnant la structure des Ennéades. En tout état de cause, quel que soit le point de départ, on peut remonter ou descendre vers différents niveaux de réalités. Le salut consiste en une ascension vers le Bien, le Beau, l’Un ou encore Dieu. « Notre patrie, c'est la région d'où nous sommes descendus ici-bas ; c'est là qu'habite notre Père. » (Ennéades, VI, 8). L’âme, remontant vers l’Un, est ainsi purifiée. Il faut revenir à notre patrie, qui est l’Un. Tout autre que défenseur d’une mystique, Plotin veut ramener l’âme à la « lumière véritable ». C’est le sens de l’opposition de Plotin aux gnostiques tout comme aux platoniciens chrétiens. S’opposant par exemple aux gnostiques séthiens (se référant au troisième fils d’Adam et Eve), Plotin réfute la séparation radicale entre monde sensible et monde intelligible. Que l’Un soit difficile à définir chez Plotin n’est pas contestable. On ne peut jamais en parler « comme on le veut ». Il faut « le voir en soi-même ». Sa définition sans doute la plus claire est celle-ci : « Il est à la fois objet d’amour et lui-même amour, c’est-à-dire qu’il est amour de soi ». (Ennéades, VI, 8). L’Un est en soi et pour soi. Il n’est pas séparé du monde. Il est pour le monde. La grande particularité, et on peut dire la grande force de Plotin, c’est de ne pas opposer le mythe à la philosophie. De ne pas opposer le mythos au logos, la mythe à la raison. Le mythe aide à comprendre le temps, et le temps c’est la durée, c’est ce qui permet aux choses d’être elles-mêmes, et donc de revenir à ce qu’elles sont, de remonter à leur origine.  Influencé par des disciples d’Aristote (comme Alexandre d’Aphrodise), tout comme par des disciplles de Platon (Numénios d’Apamée), Plotin est surtout un grand commentateur de Platon, qu’il réinterpréte et réagence. C’est pourquoi on retrouve chez Plotin des thèmes platoniciens comme l’amour, les genres de l’être, la question parménidienne de l’Un, du Bien et du Beau qui se confondent. En effet, comme Platon le disait dans le Philèbe (sur le plaisir) : « La puissance du Bien s’est réfugiée dans la nature du Beau » (64 e). Le thème de la connaissance de soi, dans lequel on voit souvent l’influence de la philosophie hindoue, n’est pas le soi de Descartes, qui sort du doute par son fameux « je pense donc je suis» de son Discours de la méthode. Le thème de Plotin, c’est plutôt la connaissance de soi comme ouverture à l’absolu, à l’infini, à l’indifférencié, celui-ci, qui pourrait avoir une connotation négative, étant la non dualité, la non contradiction, ou, si on préfère, l’accord des contraires. Le monde de Plotin est constitué de différents lieux de séjour possible pour l’âme, le plus élevé est le monde intelligible, celui de l’Un, le plus bas étant le monde sensible. Car beaucoup d’âmes s’éloignent du Bien et du vrai : « (…) par la faute des cochers, beaucoup d’âmes deviennent boiteuses, beaucoup perdent une grande partie de leurs ailes » (Platon, Phèdre). Le monde sensible est celui de la matière, Le monde de l’Un est celui de l’éveil. C’est aussi celui de la contemplation où les autres, où la domination sont des enjeux qui n’ont plus de sens. L’être, la beauté et Dieu ne font qu’Un, c’est « l’être dont tout dépend, vers qui tout regarde, par qui est l’être, la vie et la pensée ». (Ennéades, I, 6).

Influencé par des disciples d’Aristote (comme Alexandre d’Aphrodise), tout comme par des disciplles de Platon (Numénios d’Apamée), Plotin est surtout un grand commentateur de Platon, qu’il réinterpréte et réagence. C’est pourquoi on retrouve chez Plotin des thèmes platoniciens comme l’amour, les genres de l’être, la question parménidienne de l’Un, du Bien et du Beau qui se confondent. En effet, comme Platon le disait dans le Philèbe (sur le plaisir) : « La puissance du Bien s’est réfugiée dans la nature du Beau » (64 e). Le thème de la connaissance de soi, dans lequel on voit souvent l’influence de la philosophie hindoue, n’est pas le soi de Descartes, qui sort du doute par son fameux « je pense donc je suis» de son Discours de la méthode. Le thème de Plotin, c’est plutôt la connaissance de soi comme ouverture à l’absolu, à l’infini, à l’indifférencié, celui-ci, qui pourrait avoir une connotation négative, étant la non dualité, la non contradiction, ou, si on préfère, l’accord des contraires. Le monde de Plotin est constitué de différents lieux de séjour possible pour l’âme, le plus élevé est le monde intelligible, celui de l’Un, le plus bas étant le monde sensible. Car beaucoup d’âmes s’éloignent du Bien et du vrai : « (…) par la faute des cochers, beaucoup d’âmes deviennent boiteuses, beaucoup perdent une grande partie de leurs ailes » (Platon, Phèdre). Le monde sensible est celui de la matière, Le monde de l’Un est celui de l’éveil. C’est aussi celui de la contemplation où les autres, où la domination sont des enjeux qui n’ont plus de sens. L’être, la beauté et Dieu ne font qu’Un, c’est « l’être dont tout dépend, vers qui tout regarde, par qui est l’être, la vie et la pensée ». (Ennéades, I, 6).  Le monde sensible est le plus éloigné du Bien, il est le mal, il est dépourvu d’intelligibilité. Le mal n’est pas un principe, et encore moins un principe opposé au Bien et à l’Un, qui ne font qu’un. Le mal est un éloignement du Bien, un lieu mal éclairé par la lumière du bien et de l’Un. C’est un manque de Bien. La matière sensible est le mal si elle ne retrourne pas au Bien, c’est-à-dire qi elle ne retourne pas se rapprocher du Bien par la conversion. Mais y-a-t-il une matière de l’Intellect ? Oui, mais elle est indéfinie. C’est pourquoi elle va avec la diversité des Formes. Indéfinie, la matière est sans forme. Mais comment, du sans forme, peut-il émaner de l’Un, qui est la Forme même, puisque c’est le Bien ? Plotin est ici en difficulté. Il envisage une matière intelligible et une matière sensible, cete dernière étant l’image de la première. Puis, Plotin fait de la matière un produit de l’âme, mais pas une image de l’âme. C’est en tout cas la matière qui introduit de la multiplicité dans l’unité. Dans le monde, les matières sont produites des Formes finies et imparfaites, à la différence de la forme infinie et parfait de l’Un, qui, au sens où elle est infinie, est au-delà de toute forme. Enfin, la forme des choses sensibles n’est pas éternelle, tandis que l’Un est éternel. Mais ce mouvement est naturel, si les choses du monde sensible ne peuvent être suffisantes, elles ne sont pas mauvaises pour autant. Ecartons d’abord les douleurs inutiles (épicurisme), regardons la vertu pour nous efforcer d’être vertueux (stoïcisme), laissons-nous aspirer par le divin en le contemplant. N’oublions que les individus, par leur âme personnelle, participent à l’Un, la notion de participation étant employé au sens de Platon, mais aussi au sens de la « sympathie universelle » des stoïciens (le monde entier est affecté par un même feu, et un même logos).

Le monde sensible est le plus éloigné du Bien, il est le mal, il est dépourvu d’intelligibilité. Le mal n’est pas un principe, et encore moins un principe opposé au Bien et à l’Un, qui ne font qu’un. Le mal est un éloignement du Bien, un lieu mal éclairé par la lumière du bien et de l’Un. C’est un manque de Bien. La matière sensible est le mal si elle ne retrourne pas au Bien, c’est-à-dire qi elle ne retourne pas se rapprocher du Bien par la conversion. Mais y-a-t-il une matière de l’Intellect ? Oui, mais elle est indéfinie. C’est pourquoi elle va avec la diversité des Formes. Indéfinie, la matière est sans forme. Mais comment, du sans forme, peut-il émaner de l’Un, qui est la Forme même, puisque c’est le Bien ? Plotin est ici en difficulté. Il envisage une matière intelligible et une matière sensible, cete dernière étant l’image de la première. Puis, Plotin fait de la matière un produit de l’âme, mais pas une image de l’âme. C’est en tout cas la matière qui introduit de la multiplicité dans l’unité. Dans le monde, les matières sont produites des Formes finies et imparfaites, à la différence de la forme infinie et parfait de l’Un, qui, au sens où elle est infinie, est au-delà de toute forme. Enfin, la forme des choses sensibles n’est pas éternelle, tandis que l’Un est éternel. Mais ce mouvement est naturel, si les choses du monde sensible ne peuvent être suffisantes, elles ne sont pas mauvaises pour autant. Ecartons d’abord les douleurs inutiles (épicurisme), regardons la vertu pour nous efforcer d’être vertueux (stoïcisme), laissons-nous aspirer par le divin en le contemplant. N’oublions que les individus, par leur âme personnelle, participent à l’Un, la notion de participation étant employé au sens de Platon, mais aussi au sens de la « sympathie universelle » des stoïciens (le monde entier est affecté par un même feu, et un même logos).  L’âme, troisième principe de vie (ou hypostase) est illuminée par l’intelligence. Elle éclaire en même temps les choses, la matière, le sensible. Ce sensible matériel est produit par Dieu, il n’est pas une déchéance du divin. La matière n’est ni créatrice du mal, ni destinée à tomber dans le mal. Le mal est pour Plotin un déficit de Bien, et non un principe opposé au Bien. Il est un éloignement du Bien. C’est inévitable : plus on s’éloigne de Dieu, plus on s’éloigne de l’être, plus on va vers le non-être, et la matière, c’est le non-être. Ce n’est pas un principe contraire à l’être, c’est simplement un être évaporé. La matière est une « éclipse de l’être », dit encore Plotin. La matière est l’être sans qualités, et, pour cela même, elle est le non-être. Elle peut être tout et n’importe quoi. Elle n’est pas infinie (apeiron), comme l’être, comme l’Un, elle est indéfinie. Chacun a une âme particulière et ces âmes particulières ne sont pas toutes en sympathie entre elles. Mais, par la conversion, les âmes peuvent reconnaitre leur origine divine. La contemplation de Dieu précède toute description des Formes que prennent les choses. La procession de Plotin, avec ses trois principes, l’Un, l’Intelligence, l’âme, évoque la trinité chrétienne, mais ce qui est égalitaire dans le christianisme est descendant dans Plotin. Enfin, il n’y a pas de péché avec Plotin, différence considérable avec le christianisme. Il n’y a pas de mépris de la vie. « A mépriser l’être etla vie, on témoigne contre soi-même et contre tous ses sentiments » (Ennéades, VI, 7, 29 trad. Emile Bréhier)). « (…) Celui qui prétend mépriser l'existence et la vie reçoit un démenti de lui-même et de toutes affections qu'il éprouve. Si quelqu'un se dégoûte de la vie, c'est qu'il ne considère que celle à laquelle la mort est mêlée et non la vie véritable. » (Ennéades, trad. Marie-Nicolas Bouillet, wikisource). L’âme chez Plotin est irraisonnée (colère, appétit) ou raisonnable, guidée par la raison. L’Intelligence est au dessus de tous discours, elle nous appartient (Descartes) et/ou nous lui appartenons (Malebranche), comme le remarque pertinemment Michel Piclin. L’Un est condition de tout ce qui est.

L’âme, troisième principe de vie (ou hypostase) est illuminée par l’intelligence. Elle éclaire en même temps les choses, la matière, le sensible. Ce sensible matériel est produit par Dieu, il n’est pas une déchéance du divin. La matière n’est ni créatrice du mal, ni destinée à tomber dans le mal. Le mal est pour Plotin un déficit de Bien, et non un principe opposé au Bien. Il est un éloignement du Bien. C’est inévitable : plus on s’éloigne de Dieu, plus on s’éloigne de l’être, plus on va vers le non-être, et la matière, c’est le non-être. Ce n’est pas un principe contraire à l’être, c’est simplement un être évaporé. La matière est une « éclipse de l’être », dit encore Plotin. La matière est l’être sans qualités, et, pour cela même, elle est le non-être. Elle peut être tout et n’importe quoi. Elle n’est pas infinie (apeiron), comme l’être, comme l’Un, elle est indéfinie. Chacun a une âme particulière et ces âmes particulières ne sont pas toutes en sympathie entre elles. Mais, par la conversion, les âmes peuvent reconnaitre leur origine divine. La contemplation de Dieu précède toute description des Formes que prennent les choses. La procession de Plotin, avec ses trois principes, l’Un, l’Intelligence, l’âme, évoque la trinité chrétienne, mais ce qui est égalitaire dans le christianisme est descendant dans Plotin. Enfin, il n’y a pas de péché avec Plotin, différence considérable avec le christianisme. Il n’y a pas de mépris de la vie. « A mépriser l’être etla vie, on témoigne contre soi-même et contre tous ses sentiments » (Ennéades, VI, 7, 29 trad. Emile Bréhier)). « (…) Celui qui prétend mépriser l'existence et la vie reçoit un démenti de lui-même et de toutes affections qu'il éprouve. Si quelqu'un se dégoûte de la vie, c'est qu'il ne considère que celle à laquelle la mort est mêlée et non la vie véritable. » (Ennéades, trad. Marie-Nicolas Bouillet, wikisource). L’âme chez Plotin est irraisonnée (colère, appétit) ou raisonnable, guidée par la raison. L’Intelligence est au dessus de tous discours, elle nous appartient (Descartes) et/ou nous lui appartenons (Malebranche), comme le remarque pertinemment Michel Piclin. L’Un est condition de tout ce qui est.

Deux caractères m’enchantent chez Watzlawick, sa culture littéraire qui est vraiment étonnante – et son humour. Pour Watzlawick la solution est souvent le problème : et la presse britannique découvre l’écrasante défaite aujourd’hui de l’Ukraine et de l’Otan face à l’ours d’argile russe…Toutes les solutions de nos technocrates et politiciens froncés n’ont fait que créer de nouveaux problèmes sans jamais rien solutionner. Ce Watzlawick est un sage taoïste ironisant face au triomphe apocalyptique-millénaire des bureaucrates.

Deux caractères m’enchantent chez Watzlawick, sa culture littéraire qui est vraiment étonnante – et son humour. Pour Watzlawick la solution est souvent le problème : et la presse britannique découvre l’écrasante défaite aujourd’hui de l’Ukraine et de l’Otan face à l’ours d’argile russe…Toutes les solutions de nos technocrates et politiciens froncés n’ont fait que créer de nouveaux problèmes sans jamais rien solutionner. Ce Watzlawick est un sage taoïste ironisant face au triomphe apocalyptique-millénaire des bureaucrates. Après l’art de se rendre malheureux devient une occupation à plein temps, via la pharmacie ou les livres de « développement personnel » (défense de rire) :

Après l’art de se rendre malheureux devient une occupation à plein temps, via la pharmacie ou les livres de « développement personnel » (défense de rire) : Je reviendrai sur la lucidité des grands écrivains américains quant à la faculté de nuisance US qui est apparue dès la première moitié du dix-neuvième siècle : de Poe à Lovecraft en passant par Twain ou Hawthorne, il n’est pas un grand esprit US qui n’ait vu la catastrophe matérialiste et illuministe arriver : même Walt Whitman (voyez mon texte) en avait très bien parlé, une fois raccroché ses crampons de moderniste. Après la guerre de quatorze poursuivie pour les banquiers et la possession de la terre feinte, écrivains et dernières élites de souche anglo-saxonne culturelles décampent et vont sur l’Italie ou Paris ; et pendant que Stefan Zweig dénonce l’américanisation-uniformisation du monde (il dit bien que c’est la même chose), uniformisation qui repose sur le matérialisme, l’abrutissement et l’industrie culturelle (quelle alliance de mots tout de même), le banquier américain commence sa conquête de l’Europe, celle qui ravit nos leaders.

Je reviendrai sur la lucidité des grands écrivains américains quant à la faculté de nuisance US qui est apparue dès la première moitié du dix-neuvième siècle : de Poe à Lovecraft en passant par Twain ou Hawthorne, il n’est pas un grand esprit US qui n’ait vu la catastrophe matérialiste et illuministe arriver : même Walt Whitman (voyez mon texte) en avait très bien parlé, une fois raccroché ses crampons de moderniste. Après la guerre de quatorze poursuivie pour les banquiers et la possession de la terre feinte, écrivains et dernières élites de souche anglo-saxonne culturelles décampent et vont sur l’Italie ou Paris ; et pendant que Stefan Zweig dénonce l’américanisation-uniformisation du monde (il dit bien que c’est la même chose), uniformisation qui repose sur le matérialisme, l’abrutissement et l’industrie culturelle (quelle alliance de mots tout de même), le banquier américain commence sa conquête de l’Europe, celle qui ravit nos leaders. La société de consommation s’impose et impose la rapide consommation sexuelle ou autre des femmes (Ô James Bond et le Tavistock Institute !) et des hommes (aujourd’hui confondus dans le sac unisexe) :

La société de consommation s’impose et impose la rapide consommation sexuelle ou autre des femmes (Ô James Bond et le Tavistock Institute !) et des hommes (aujourd’hui confondus dans le sac unisexe) :