mardi, 20 mai 2025

Hugo Fischer sur Marx

Hugo Fischer sur Marx

par Joakim Andersen

Source: https://motpol.nu/oskorei/2025/04/30/hugo-fischer-om-marx/

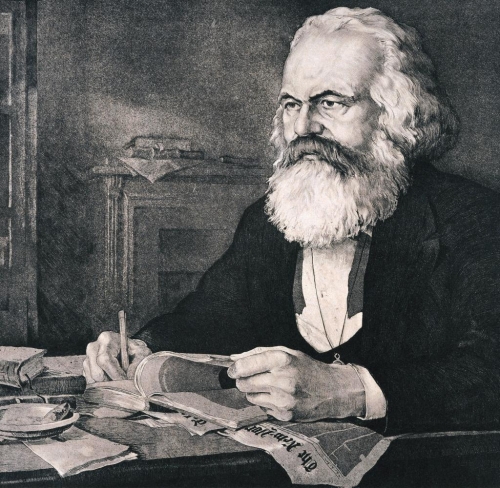

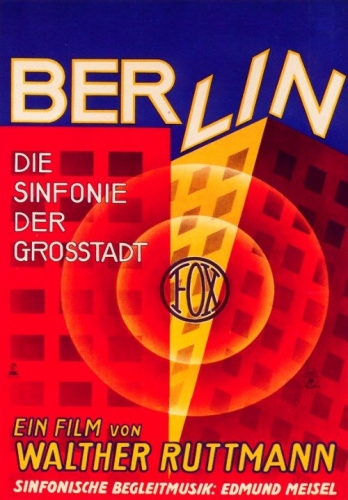

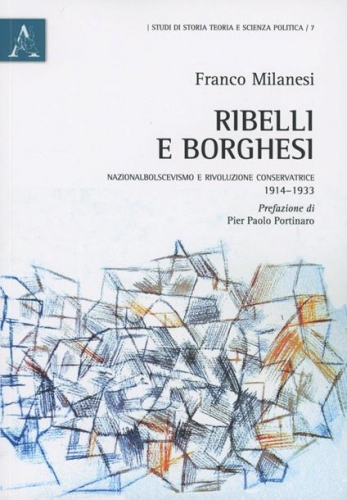

Le 1er mai, jour de célébration et de lutte pour la classe ouvrière, nous discutons depuis des décennies de divers penseurs socialistes, de Jacques Camatte aux socialistes du conseil. Dans ce contexte, il est difficile d'éviter Karl Marx ; nous avons écrit sur ses tendances, qui sont aujourd'hui idéologiquement suspectes, et sur son analyse du fuidhir irlandais. Costanzo Preve a noté dans Marx e Nietzsche qu'« il n'est pas du tout connu que Marx n'a pratiquement rien à voir avec ce qui est considéré comme une pensée de gauche », une lecture de Marx à partir de la droite peut être fructueuse (au moins, des figures comme Burnham, Wittfogel et Horkheimer le suggèrent). Cependant, beaucoup de ces lectures sont plus ou moins superficielles ; à côté de Das Kapital von Karl Marx d'Oberlercher, une exception notable est Karl Marx und sein Verhältnis zu Staat und Wirtschaft d'Hugo Fischer, datant de 1932.

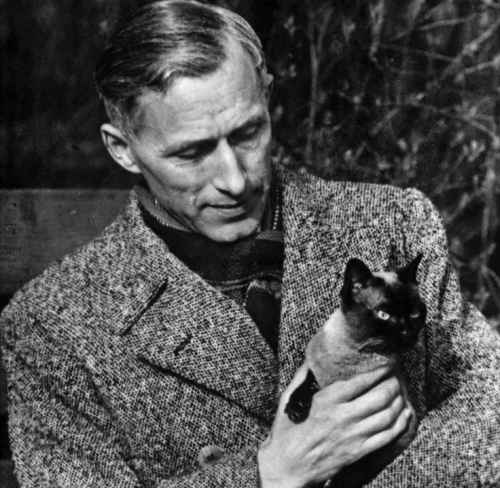

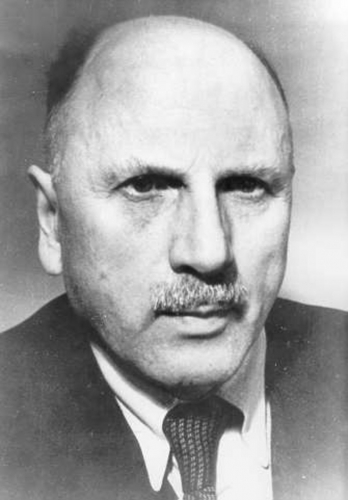

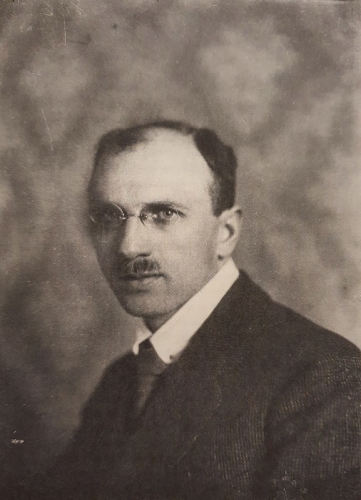

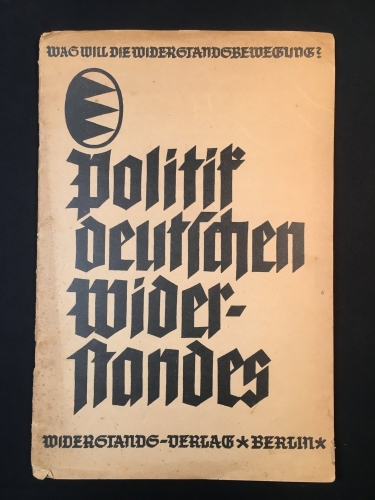

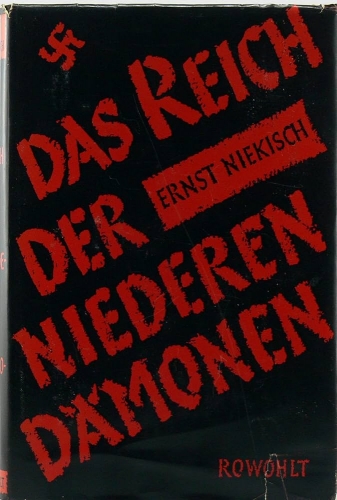

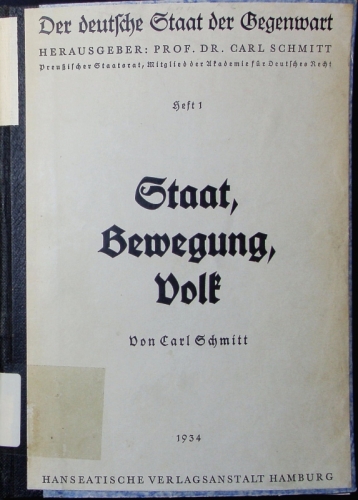

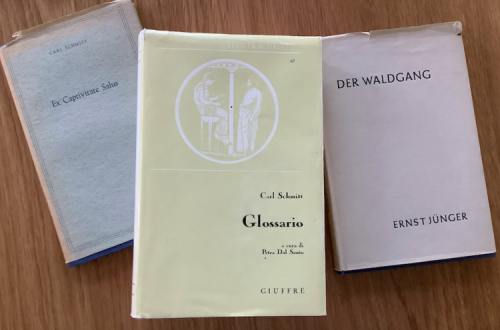

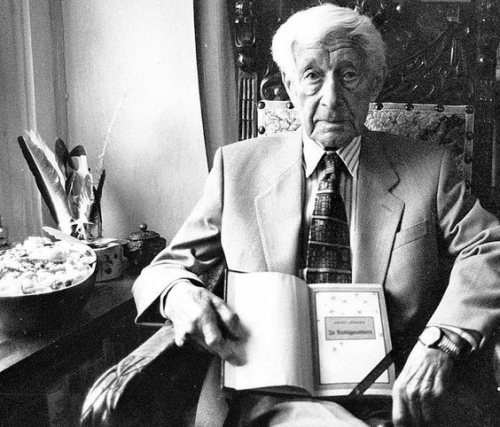

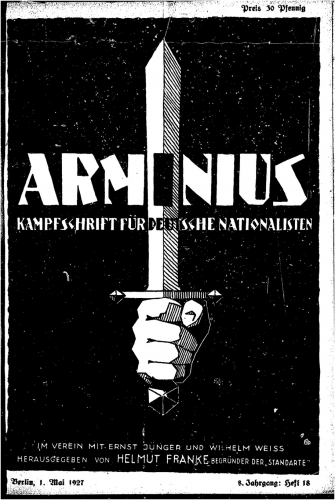

Fischer (1897-1975) appartenait au cercle des révolutionnaires conservateurs tels que Ernst Jünger, Carl Schmitt, Hans Freyer et Ernst Niekisch. Il a contribué à la pensée soldatique-nationaliste de Jünger et à l'élaboration de concepts tels celui de Der Arbeiter, il a correspondu avec Schmitt et a écrit des articles pour la revue Widerstand du national-bolchevik Niekisch. Fischer analyse les conditions d'une synthèse pour l'unité européenne et pour la diversité des nationalités, pour la réalisation de l'idée de Reich, il écrit sur la « substanzielle Gemeinschaftlichkeit » et la « Metaphysizierung der Politik » (sur la "communauté substantielle" et sur la "métaphysisation de la politique"). Quand il était un peu plus jeune, Fischer voyait, un peu naïvement, Staline comme un protecteur des peuples soviétiques contre l'homogénéisation américaine; plus âgé, Fischer a étudié le sanskrit et appris à connaître l'Inde. Il est intéressant de noter qu'il avait une bonne connaissance non seulement de Nietzsche et de Hegel, mais aussi de Marx. C'est pourquoi son ouvrage Karl Marx und sein Verhältnis zu Staat und Wirtschaft (= Karl Marx et sa relation avec l'État et l'économie) est particulièrement intéressant. Il déclare d'emblée que « à la droite de Marx se trouve l'économie, à la gauche de Marx l'État... Marx lui-même n'est ni à droite ni à gauche ».

La perspective de Fischer est politique, c'est une lecture révolutionnaire conservatrice avec l'idée du Reich impérial comme toile de fond. Mais c'est une perspective qui enrichit Marx, en nous rappelant ses aspects tirés de la pensée allemande. En bref, Marx devrait être lu aux côtés de Tönnies, Hegel et Spengler plutôt que de Judith Butler et de divers déconstructionnistes bien ou mal intentionnés. Fischer nous rappelle également les limites de Marx, en particulier son caractère de penseur du 19ème siècle.

La perspective de Fischer est politique, c'est une lecture révolutionnaire conservatrice avec l'idée du Reich impérial comme toile de fond. Mais c'est une perspective qui enrichit Marx, en nous rappelant ses aspects tirés de la pensée allemande. En bref, Marx devrait être lu aux côtés de Tönnies, Hegel et Spengler plutôt que de Judith Butler et de divers déconstructionnistes bien ou mal intentionnés. Fischer nous rappelle également les limites de Marx, en particulier son caractère de penseur du 19ème siècle.

Trois coordonnées déterminent les penseurs du 19ème siècle : l'économie est la dimension de la largeur, la technologie celle de la profondeur et la politique celle de la hauteur. Mais au « siècle de la médiocrité », l'économie était considérée comme la dimension décisive, même pour les aspects non économiques.

Fischer a identifié une contradiction chez Marx. Il était à bien des égards un économiste et un positiviste, mais il annulait également ces qualités. Les « grands » positivistes se caractérisent par le fait que, dans les moments décisifs, ils doivent être infidèles au positivisme », écrit M. Fischer. Mais lorsqu'il s'agit de savoir comment l'économisme déforme la religion, l'art, la nature et la métaphysique, Nietzsche est supérieur à Marx. Dans l'ensemble, les commentaires de Marx dans ces domaines ne sont ni particulièrement originaux ni productifs, selon Fischer, et je suis enclin à être d'accord avec lui sur ce point. Marx, par exemple, n'a pas la vision d'une religion saine, « il reste à côté de la critique » par rapport à Nietzsche. Les arguments de Fischer sur le positivisme et la philosophie sont parfois très lisibles, notant par exemple que « le personnage du philosophe Karl Marx est celui du sociologue ».

Il est intéressant de noter que, selon Fischer, Marx a identifié la décadence comme le phénomène central du 19ème siècle, alors que le cadre de pensée du 19ème siècle rendait son analyse de la décadence difficile. Marx « a regardé le visage de la Méduse », mais son erreur fondamentale a été de considérer « la décadence comme une forme de capitalisme plutôt que le capitalisme comme une forme de décadence ». Tant que la culture féodale et médiévale était forte, il y avait des limites claires à l'économie, comme le montre une citation de Beniost selon laquelle ce dernier déclare être heureux de vivre dans une société avec un marché, mais pas dans une société de marché. Mais après le déclin de l'ancienne culture, en particulier à cause de la Réforme, l'économie a pu franchir ces limites qui lui avaient été imposées. « La cause en est le déclin d'une véritable culture », écrit Fischer (ce qui n'est pas tout à fait conforme au modèle marxien de l'histoire, mais plutôt à celui d'Evola).

Cela nous donne un indice sur la manière dont Marx doit être lu par la droite : tout comme le capitalisme est compris comme l'expression d'une tendance plus large à la décomposition, nous pouvons lire l'oeuvre de Marx comme une analyse partielle, souvent ingénieuse, de certains aspects de la décomposition. Selon Fischer, « la catégorie Kapital est une spécification de la catégorie übergreifenden kulturphilosophisch-metaphysischen und soziologischen Dekadenz » (= la catégorie surplombante qu'est la décadence sociologique, culturelle-philosophique et métaphysique). D'autres Allemands comme Hegel, Nietzsche, Schmitt et Tönnies ont analysé d'autres aspects de la décadence. Une telle lecture est utilement complétée par Fischer car il propose une anthropologie politique qui manque à Marx, il répond à la question d'Evola « sous quel signe » nous luttons contre la décadence.

Un concept comme l'aliénation devient diffus sans une anthropologie et une métaphysique claires, sinon la question devient facilement la suivante: « aliéné de quoi ? ».

La lecture de Marx par Fischer illustre la valeur de la perspective politique, l'Europe féodale étant la « Heimat » à laquelle nous comparons le présent. En s'appuyant sur Marx, Fischer a identifié deux sous-processus dialectiques dans lesquels la relation entre la politique et l'économie est déformée. D'une part, la « Wirtsschaftsförmigkeit des Staates » (= "la formité économique de l'Etat"), d'autre part la « Staatsförmigkeit der Wirtschaft » (= "la formité étatique/politique de l'économie"). Cela signifie que les intérêts et les conflits économiques envahissent ou s'infiltrent dans l'État et que l'économie prend des dimensions politiques. Il n'est plus possible de déterminer « où finit l'économie et où commence l'État ». La description par Fischer de la manière dont les intérêts économiques réduisent et banalisent des choses telles que la nation, la famille, la paternité, l'amitié, l'amour et la terre est une lecture enrichissante et une clarification des thèmes de Marx. L'« économicisation » de l'État est liée à la domination de la bourgeoisie. Entre autres choses, la politique sera considérée comme une distraction par rapport à l'économie, et le parlement occupera le devant de la scène avec ses intrigues et ses querelles de partis. Tout cela a pour but de neutraliser la politique au sens propre du terme », ajoute Schmitt.

Fischer compare la société bourgeoise à la société féodale et constate que seule cette dernière était politique. Cela s'explique par le fait qu'il y avait des domaines au lieu de classes, que l'économie et les intérêts privés avaient des limites claires et qu'il existait une volonté et une autorité politiques. « Au Moyen-Âge, le peuple et l'État s'identifient », écrit Fischer, qui résume cette évolution par les mots suivants : “l'autorité de l'ensemble politique est remplacée par l'autorité des intérêts individuels”. Comme on le voit, Fischer, Schmitt, Niekisch et d'autres avaient accès à un appareil conceptuel concernant le politique qui complétait celui de Marx. Le reproche fait à la société bourgeoise n'est pas des moindres : elle est apolitique. « L'économie devient étatique, l'économie étatique, ce sont les deux faces d'un même processus : l'économicisation de la vie politico-sociale dans la phase finale de sa décomposition ».

Fischer a succinctement décrit des phénomènes modernes tels que le pouvoir du travail mort sur le travail vivant, l'objectivation et l'inversion des mots (voir avec le terme « valeur »). On retrouve le Der Arbeiter de Jünger dans les descriptions du progrès technologique et de la façon dont le « travailleur combiné » annule le bourgeois. Comparez par ailleurs le travaux de Debord et de Vaneigem avec la prise de conscience de Fischer que « le milieu dans lequel règne la mort est la monotonie ». La domination des morts est la domination des marchandises et de l'argent, l'une des idées les plus utiles de Marx, tant pour la droite que pour la gauche. Fischer décrit en détail « l'économicisation de la vie politique et sociale au stade final de sa décadence », la manière dont les acteurs économiques exploitent l'État, la manière dont l'État est lié aux conflits de classe, le dualisme entre l'intérêt privé et le droit, etc. Il considère ces processus comme des expressions de la décadence, comme des déviations de la relation correcte entre la politique et l'économie. Pendant la phase de décadence, l'économie envahit non seulement la politique, mais aussi l'art, la métaphysique, la famille, etc. Nous trouvons également ici une analyse intéressante de la relation entre la décadence et la bureaucratie. « La forme première de la totalité illusoire est la bureaucratie » selon Fischer, “la bureaucratie possède l'Etat, l'essence spirituelle de la société, c'est sa propriété privée” selon Marx. L'État moderne sert les intérêts économiques, son objectif est l'« anti-étatisme ».

Dans l'ensemble, il s'agit d'une lecture fascinante pour le lecteur avisé. Fischer aborde la relation entre Max Weber et le concept dialectique du capital de Karl Marx, il décrit le déclin progressif de l'ordre féodal et résume le « conservatisme » par les mots: « la phase finale du processus de décomposition doit être stabilisée ». Il est parfois susceptible de surprendre, par exemple dans la manière dont les deux fondateurs du marxisme considéraient l'État moderne. Fischer cite Engels sur « la maladie du crétinisme parlementaire » et Marx sur l'État moderne, en l'occurrence français, comme « un terrible parasite... vivant sur le dos de la société française ». Voici un complexe d'idées dans lequel le politique, les États et l'Empire s'opposent au totalitarisme bureaucratique et à une révolution managériale que Marx et Fischer n'auraient pu qu'imaginer. Karl Marx und sein Verhältnis zu Staat und Wirtschaft est une lecture de Marx initiée par la droite, une critique sociale précieuse à bien des égards, et parfois aussi surprenante qu'enrichissante pour la droite comme pour la gauche.

Pour en savoir plus:

Karl Marx und sein Verhältnis zu Staat und Wirtschaft

Hugo Fischer: Ernst Jünger’s Mentor – Tiana Berger – Junge Freiheit n°20 – 2000

En français: https://vouloir.eklablog.com/hugo-fischer-a48482356 (avec en plus : "Souvenir de Hugo Fischer", par Ernst Niekisch

Ex oriente ordo: Eine deutsche Philosophie zum Anbruch des planetarischen Zeitalters (anno 1933)

16:39 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : karl marx, hugo fischer, révolution conservatrice, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 05 mai 2025

Oswald Spengler et « la nausée des machines »

Oswald Spengler et « la nausée des machines »

Nicolas Bonnal

Spengler publie son Homme et la technique en 1931. C’est le premier livre que j’ai lu de lui, en 1979, et celui qui m’a le plus marqué : le plus froid, le plus crépusculaire, le plus étincelant dans sa brièveté. Spengler y définit la « tragédie faustienne » : l’homme occidental est finalement vaincu par son industrie, ses sources d’énergie et sa techno-dépendance. A l’heure de la pénurie, du Grand Reset et du grand contrôle informatique planétaire (qui concerne Occident, Chine, Russie, Inde, Brésil et tout le reste), son livre reste une perle, au moins comparable au Règne de la quantité du Maître.

Répétons aussi les deux grandes phrases d’un livre époustouflant de Drieu :

Répétons aussi les deux grandes phrases d’un livre époustouflant de Drieu :

« Tous se promènent satisfaits dans cet enfer incroyable, cette illusion énorme, cet univers de camelote qui est le monde moderne où bientôt plus une lueur spirituelle ne pénétrera… »

« Il n'y a plus de partis dans les classes plus de classes dans les nations, et demain il n'y aura plus de nations, plus rien qu'une immense chose inconsciente, uniforme et obscure, la civilisation mondiale, de modèle européen. »

C’est le dernier chapitre intitulé le Dernier acte qui m’intéresse. Spengler rappelle presque ironiquement les sources de la surpuissance du blanc devenu fétu de paille depuis :

« Les peuples germaniques, en particulier, sont assurés d'un quasi-monopole des gisements de charbon existants, ou en tout cas connus, ce qui les a conduits à une multiplication de leurs populations, sans égale dans l’'histoire. »

Mais la grande transformation a lieu, celle de Polanyi souvent pas si éloigné de Guénon et de Spengler :

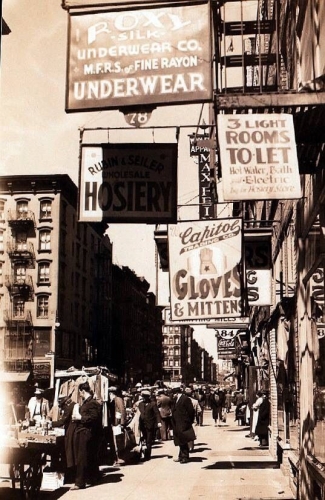

« Au-dessus du charbon, et aux carrefours principaux des lignes de communication qui rayonnent à partir de là, est entassée une masse humaine de proportions monstrueuses, enfantée par la technique machiniste, travaillant pour elle et tirant d'elle ses moyens d'existence… »

La supériorité en charbon nourrit le colonialisme et le racisme qu’Hitler appliquera à d’autres blancs (les Russes ou les Ukrainiens, toujours aussi menacés par le capital occidental d’ailleurs) :

« Aux autres peuples que ce soit sous la forme de colonies ou d'États nominalement indépendants est dévolu le rôle de fournir les matières premières et de consommer les produits finis. »

Spengler rappelle la DESTRUCTION DE TOUT par l’ère industrielle :

« La MÉCANISATION DU MONDE est entrée dans une phase d'hypertension périlleuse à l'extrême. La face même de la Terre, avec ses plantes, ses animaux et ses hommes, n'est plus la même. En quelques décennies à peine la plupart des grandes forêts ont disparu, volatilisées en papier journal, et des changements climatériques ont été amorcés ainsi, mettant en péril l'économie rurale de populations tout entières. D'innombrables espèces animales se sont éteintes, ou à peu près, comme le bison, par le fait de l'homme; et des races humaines entières ont été systématiquement exterminées jusqu'à presque l’extinction totale, tels les Indiens de l'Amérique du Nord ou les aborigènes d'Australie. »

L’idée que la forêt a disparu par la faute du journalisme et de la presse abrutissante est fascinante tout de même. Le traducteur Petrowsky cite un livre d’un proche de Madison Grant, Fairfield Osborn, sur le pillage de la planète et la destruction, voire l’anéantissement de tous les paysages traditionnels. On n’est pas très loin de Savitri Devi ou d’Alexis Carrel. D’ailleurs Spengler écrit, toujours dans le Dernier acte de son œuvre :

« Nous sommes incapables de contempler le bétail paissant dans les champs, sans qu'il nous fasse penser à l'idée de son rendement pour la boucherie. Nous ne savons plus admirer la beauté des ouvrages faits à la main par les peuples encore simples, sans vouloir immédiatement leur substituer des procédés techniques modernes. Notre pensée technique DOIT ABSOLUMENT Se réaliser dans la pratique, judicieusement ou absurdement. »

Il remarque qu’en poussant à l’aberration le développement technique, l’homme touche à l’absurde (le progrès contre-productif !) :

« Cette machine commence d'ailleurs à être, sur bien des plans, en contradiction avec la pratique économique : les signes avant-coureurs de leur divorce apparaissent déjà partout. Par sa multiplication et son raffinement toujours plus poussés, la machine finit par aller à l'encontre du but proposé. Dans les grandes agglomérations urbaines, l'automobile, par sa prolifération même, a réduit sa propre valeur : l'on se déplace plus vite à pied qu’en voiture. »

Et c’est là qu’intervient la nausée des machines, prélude au penchant suicidaire décrit par des esprits aussi proches (et différents) que Gheorghiu, Daniélou ou Bruckberger :

« Mais, durant ces dernières dizaines d'années, il est clair que cet état des choses change dans tous les pays où l'industrie à grande échelle est établie de longue date. La pensée Faustienne commence à ressentir la nausée des machines. »

Si Bernanos voit une soumission aux machines devenues folles dans sa France contre les robots, Spengler pressent une nausée qui va accompagner le regain écologiste de l’après-guerre (lui-même meut en 1936, qu’aurait-dit ou écrit vingt plus tard ?) :

« Une lassitude se propage, une sorte de pacifisme dans la lutte contre la Nature. Des hommes retournent vers des modes de vie plus simples et plus proches d'elle; ils consacrent leur temps aux sports plutôt qu'aux expériences techniques… Les grandes cités leurs deviennent odieuses et ils aspirent à s'évader de l'oppression écrasante des faits sans âme, de l'atmosphère rigide et glaciale de l'organisation technique. »

L’écologie a depuis vendu son âme à l’informatique et à sa gouvernance globaliste…

Edgar Poe écrivait :

« Prématurément amenée par des orgies de science, la décrépitude du monde approchait. C’est ce que ne voyait pas la masse de l’humanité, ou ce que, vivant goulûment, quoique sans bonheur, elle affectait de ne pas voir.

Mais, pour moi, les annales de la Terre m’avaient appris à attendre la ruine la plus complète comme prix de la plus haute civilisation. »

Poe voit l'horreur monter sur la terre (Lovecraft reprendra cette vision). L'industrie rime avec maladie physique :

« Cependant d’innombrables cités s’élevèrent, énormes et fumeuses. Les vertes feuilles se recroquevillèrent devant la chaude haleine des fourneaux. Le beau visage de la Nature fut déformé comme par les ravages de quelque dégoûtante maladie. »

C’est dans l’impeccable Colloque de Monos et Una.

Spengler explique même Guénon et la mode traditionnelle-traditionnelle de cette époque dans des termes encore ironiques :

« L'occultisme et le spiritisme, les philosophies indoues, la curiosité métaphysique sous le manteau chrétien ou païen, qui tous étaient objet de mépris à l’époque de Darwin, voient aujourd'hui leur renouveau. C'est l'esprit de Rome au siècle d'Auguste. Dégoûtés de la vie, les hommes fuient la civilisation et cherchent refuge dans des pays où subsistent une vie et des conditions primitives, dans le vagabondage, dans le suicide. »

Mais si le blanc peut se payer le luxe de l’écologie et du rejet des machines (encore que…) il n’en est pas de même des autres peuples qui souhaitent à leur tour décrocher la timbale du progrès :

« Du coup, les «indigènes » purent pénétrer rapidement nos secrets; ils les comprirent, les utilisèrent à plein rendement. En trente ans, les Japonais devinrent des techniciens de premier ordre : dans leur guerre contre la Russie, ils révélèrent une supériorité technique dont leurs professeurs surent tirer maintes conclusions. »

Marx avait parlé du grand remplacement du yankee par trois chinois ; on y est :

« Aujourd'hui, et presque partout, en Extrême Orient, aux Indes, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, des régions industrielles existent. Ou sont en passe d'exister, qui, grâce au bas niveau des salaires, vont nous mettre en face d'une concurrence mortelle. Les PRIVILÈGES intangibles des races blanches ont été éparpillés au hasard, gaspillés, divulgués. Les non-initiés ont rattrapé leurs initiateurs. »

Le blanc voit sa place menacée donc (on le voit cent ans plus tard, rien de nouveau sous le soleil) :

« Peut-être même les ont-ils dépassés, grâce à l'alliage qu’ils ont réalisé entre la ruse de l « indigène et la grande maturité intellectuelle atavique de leurs très anciennes civilisations. Partout où il y a du charbon, du pétrole ou de la houille blanche, une arme nouvelle peut être forgée, pointée contre le sur même de la Civilisation Faustienne. Le monde exploité est en passe de prendre sa revanche sur ses seigneurs. »

Autre prédiction légèrement apocalyptique et mélodramatique :

« Les multitudes innombrables des races de couleur aux mains aussi capables, mais beaucoup moins exigeantes anéantiront l'organisation économique des Blancs jusque dans ses fondements vitaux. Le luxe aujourd'hui HABITUEL dont bénéficie, par rapport au coolie, le travailleur blanc sera sa perte. »

Sur les prédictions je persiste : personne ne s’est moins trompé que l’australien Charles Pearson. Il a vu comme Nietzsche arriver sur le monde et se maintenir solidement. Il a écrit qu’au fardeau de l’homme blanc sauce Kipling succédait celui de la personnalité (National Life and Character, III). Les autres, même (surtout en fait) des génies comme Spengler, ont une tendance à la grandiloquence tragique-historique :

Au moins je rejoins Spengler sur cette splendide envolée :

« Confrontés comme nous le sommes à cette destinée, un seul parti pris vital est digne de nous, celui qui a déjà été mentionné sous le nom du choix d'Achille » : mieux vaut une vie brève, pleine d'action et d'éclat, plutôt qu'une existence prolongée, mais vide. Déjà le péril est si pressant, pour chaque individu, chaque classe, chaque peuple, que vouloir se berner encore d'une illusion quelconque est lamentable. Le Temps ne permet pas qu'on l'arrête. Le pusillanime retour en arrière, comme le précautionneux renoncement, sont exclus. Seuls les mythomanes croient encore qu'il reste une issue possible. L'espérance est lâcheté. »

La vérité de ce monde c’est la mort murmure Céline en pleine dépression newyorkaise.

Sources principales :

https://www.dedefensa.org/article/drieu-la-rochelle-et-le...

https://www.dedefensa.org/article/drieu-la-rochelle-et-la...

https://ia801908.us.archive.org/14/items/dli.ernet.29002/...

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1170301s

https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/12/13/charles-pear...

https://www.dedefensa.org/article/la-25eme-heure-et-le-ci...

https://www.dedefensa.org/article/bruckberger-et-labdicat...

https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/09/09/lecons-liber...

https://www.amazon.fr/grands-auteurs-traditionnels-Contre...

https://www.amazon.fr/GOETHE-GRANDS-ESPRITS-ALLEMANDS-MOD...

https://www.dedefensa.org/article/poe-et-baudelaire-face-...

https://www.dedefensa.org/article/celine-et-la-grosse-dep...

https://www.dedefensa.org/article/alexis-carrel-et-notre-...

22:13 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oswald spengler, machines, technique, révolution conservatrice, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 25 mars 2025

L'Etat vrai et la politique organique selon Othmar Spann - Rétrospective et essai de réactualisation

L'Etat vrai et la politique organique selon Othmar Spann - Rétrospective et essai de réactualisation

Entretien avec Robert Steuckers

Entretien paru préalablement dans le n°16 (janvier 2025) de la revue Les Ecrits de Rome (Laval, France), dirigée par Louis Marguet et Louis Furiet (contact: ecritsderome@gmail.com)

Sociologue et philosophe, Othmar Spann fut l’une des principales figures de ladite « révolution conservatrice » en Autriche. Pourriez-vous d’abord rappeler la nature de cette nébuleuse ? À quel courant Spann appartenait-il en son sein ?

S’il fallait résumer en quelques mots la nature de la nébuleuse que fut (et reste) la « révolution conservatrice » dans les pays germanophones, je dirai qu’elle constitue un ensemble, assez varié, de réactions philosophiques et politiques qui entendaient rejeter tous les linéaments du libéralisme occidental, revenir à l’équilibre diplomatique de l’ère bismarckienne (avec de bons rapports avec la Russie) et à l’efficacité de l’Obrigkeitsstaat (la forme d’Etat démocratique et parlementaire mais assortie de pouvoirs régaliens forts, que l’on qualifierait d’illibéral aujourd’hui). A cela s’ajoute, l’expérience traumatisante de la première guerre mondiale et surtout de la défaite et de la disparition imposée de cet Obrikeitsstaat qui avait sorti l’Allemagne, au 19ème siècle, de la misère impolitique où elle avait longtemps végété.

Il ne faut pas oublier que l’Allemagne est un pays bi-confessionnel, catholique et protestant-luthérien : Spann, dans ce contexte, est catholique et entend donc penser un système politique, économique et social qui correspond à l’idéal communautaire des traditions catholiques, souvent rurales. Son influence s’exercera principalement sur les réseaux jungkonservativ, selon la classification d’Armin Mohler, bien que l’impact de son oeuvre, rigoureuse, puisse se repérer bien au-delà des catégories habituelles où l’on range les auteurs appartenant au filon RC.

Spann décrivait l’État comme un tout « organique », auquel il appliquait le célèbre principe aristotélicien, repris par Thomas d’Aquin, selon lequel totum ante partes, le tout précède les parties. Peut-on dire que la sociologie de Spann s’appuyait au fond sur une philosophie aristotélico-thomiste ? Et si oui, pourquoi le choix d’une telle philosophie ?

Bien sûr, Spann pose son œuvre comme une réponse solide à la modernité, qui a commencé à la Renaissance et a culminé avec la Révolution française. Il choisit une terminologie particulière, qui déroute un peu le lecteur d’aujourd’hui, en opposant la pensée politique individualiste (qu’il entend combattre) à la pensée politique universaliste (qu’il veut promouvoir, entendant par « universalisme » la définition qu’en fit Aristote).

L’individualisme selon Spann est donc ce que la plupart des autres critiques de la modernité appellent le libéralisme, tant dans sa version classique/modérée que dans sa version gauchiste (selon l’usage anglo-saxon du terme « liberal »). L’individualisme selon Spann à des racines profondes remontant à la Renaissance, moment historique où l’homme se détache et se libère de tous les liens sociaux qui existaient au moyen-âge, époque des guildes et des corporations, des ordres de chevalerie et des ordres monacaux, sous le baldaquin théologico-philosophique qu’était la scolastique (c’est-à-dire la pensée d’Aristote revue et christianisée par Saint Thomas d’Aquin). Il déplore la destruction de l’esprit médiéval et surtout des liens corporatifs qui équilibraient les sociétés européennes.

En même temps, il constate l’irruption de la dissolution individualiste dans la sphère politique, laquelle dissolution se repère chez Hobbes (où l’Etat n’assure qu’une simple protection, finalement très théorique), dans le volontarisme qui entend dépasser par la volonté tout ce qui s’oppose à l’individu, dans le culte du génie qui se suffit à lui-même et débouche sur une forme de titanisme, dans le mythe de Robinson Crusoé qui fait miroiter l’idéal d’une autonomie totale, sans société, comme le voudra, quelques siècles plus tard, Margaret Thatcher (« There is no society »).

Le néolibéralisme, qui triomphe de nos jours est l’exact contraire de la société néo-médiévale espérée par Spann. Celui-ci, catholique, croit en une réalité suprasensible, métaphysique et spirituelle, existant séparément de la réalité matérielle et hissée au-dessus de cette dernière, le matériel n’étant que le reflet imparfait de cette réalité suprasensible (il y a beaucoup de platonisme chez Spann !). L’Etat vrai, en ce sens, doit être conforme aux lois divines. Telle est bien la raison fondamentale qui a poussé Spann à reprendre et à actualiser le corpus médiéval scolastico-thomiste.

Othmar Spann est aussi connu pour sa réflexion sur l’ « État vrai », qu’il opposait aux abstractions individualistes des Modernes reposant notamment sur les théories de l’ « état de nature » et du « contrat social ». Qu’entendait-il par cette expression d’« État vrai » ?

L’Etat vrai de Spann dérive de sa définition de la société, laquelle, pour lui, est un tout dont les parties ne sont pas à proprement parler « autonomes et indépendantes » mais sont, en une certaine façon, les organes d’un Tout. Les parties existent parce qu’elles sont nécessaires à la totalité/à l’holicité (Ganzheit). L’Etat vrai, pour faire simple, doit donc promouvoir, protéger, renforcer les liens entre ces organes et faire éclore les potentialités de cette unité organique, vivante et dynamique.

Il n’y a donc plus d’ « Etat vrai » selon Spann : il s’agit de le reconstituer en évinçant les formes d’individualisme qui ont sapé l’Etat vrai antérieur, médiéval et corporatif. Ces formes d’individualisme sont l’anarchisme (dont les effets négatifs sont évidents), le machiavélisme (qui utilise la société à des fins triviales, pour satisfaire des ambitions ou des fringales de pouvoir déséquilibrantes), l’idéologie du « droit naturel » et du contrat (jusnaturalisme). Cette dernière idéologie a introduit dans l’histoire européenne 1) l’absolutisme éclairé où les parties délèguent leur pouvoir à un monarque (légitime ou non) et 2) la démocratie libérale, où les parties délèguent leur pouvoir à des mandataires. L’illusion de la « liberté individuelle », sans plus aucun lien social/communautaire, conduit à l’instauration d’un « Etat faux », qui est minimal, réduit à une association vaguement protectrice (protection qui, aujourd’hui, 74 ans après la mort de Spann, s’avère totalement illusoire), avec un droit qui n’autorise qu’un minimum de limitations à la liberté, ce qui permet, notamment aux sphères économiques, usurocratiques et autres, de dresser des factures léonines et contraignantes, acceptées par les tribunaux au nom de contrats qui ne tiennent jamais compte du principe « res sic stantibus », de se livrer à des captations de rente, etc.

L’irruption permanente de ferments de l’individualisme dans la chose politique détache celle-ci du réel, reflet des lois divines, lesquelles lois impliquent la Ganzheit, l’holicité, des sociétés. Si cette holicité de facture divine est absente, donc si l’Etat n’est pas « vrai », nous débouchons sur « un monde asocial d’atomes mus par leurs seules pulsions, sans responsabilité et sans liens enracinés (Spann parle plus spécifiquement de Rückbindung).

D’autres dangers guettent la « véracité de la chose politique fondée sur les lois divines » : un mauvais usage de la notion d’holicité ou de communauté fait que l’on voit, dans tout « Etat faux », émerger des totalités partielles - les catholiques, les protestants, les végétariens, les ouvriers (au sens marxiste du terme), les animalistes, les espérantistes, etc.- qui bétonnent un éparpillement démesuré. L’ « Etat vrai » postule un principe d’intégration qui hiérarchise les valeurs et les priorités, avec, pour objectif, la stabilité sociale, l’harmonie, la justice-équité : les communautés ou Stände (états) peuvent regrouper les travailleurs manuels, les travailleurs hautement qualifiés, les gérants efficaces de l’économie vraie, les fonctionnaires indispensables, les militaires, les dignitaires de l’église, les enseignants (avec un Stand particulier pour ce que Spann appelle les « enseignants créatifs », correspondant peu ou prou aux philosophoi de la pensée platonicienne). Dans un tel « Tout », chacun doit pouvoir réaliser le meilleur de lui-même.

L’élite d’un tel « Etat vrai » doit être « staatsgestaltend », soit « façonneuse d’Etatité », donner forme en permanence à la chose politique, ce qui fait de la notion spannienne de l’Etat vrai une notion dynamique et non statique (comme on le lui a parfois reproché, à tort). Autre aspect intéressant de la vision de l’Etat vrai chez Spann : la définition de l’économie qui doit être un moyen et non une fin, ein Mittel für Ziele, un moyen pour atteindre des objectifs définis avec clarté, constance et précision. Il n’y a donc pas de primat de l’économie dans l’Etat vrai. Une telle primauté est indice d’Etat faux. Spann demande à faire barrage au tout-économique (comme le fera aussi Carl Schmitt) et à refuser l’ « économicisation de la vie » (ce qui équivaut au slogan « ni capitalisme ni marxisme »). Spann est donc plus actuel que jamais car il refuse anticipativement ce à quoi nous assistons aujourd’hui où plus aucun frein n’est posé au tout-économique. Celui-ci ne vise aucun but sublime, idéal, ne cherche pas à promouvoir de « hautes valeurs », ne constitue jamais un plus d’ordre axiologique tel la stabilité sociale (on le voit du thatchérisme au macronisme, et aussi avec les outrances du gauchisme écolo dans l’Allemagne de Merkel à Scholz et Baerbock). Le tout-économique ne recherche que des profits sectoriels voire individuels à court terme. L’Etat faux où règne le tout-économique et où s’impose l’ « économicisation de la vie » ne connait pas la planification à long terme donc déstabilise dangereusement la chose politique.

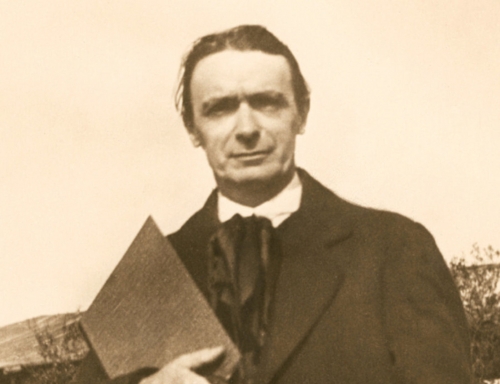

Sa pensée de l’« État vrai » le conduisit logiquement à prôner un État autoritaire de type corporatiste. Comment vit-il le régime corporatif fondé par le chancelier Dollfuss (photo, ci-dessus) en 1934 ? Peut-on dire que ce dernier a été influencé par la pensée de Spann ?

Il prônait certes un Etat autoritaire et corporatiste dans une Autriche mutilée après le Traité du Trianon, coupée qu’elle était des ressources agricoles de la Hongrie et de la Croatie et des atouts industriels de la Bohème. Il a appuyé la Heimwehr, le mouvement qui entendait soutenir le petit Etat autrichien résiduaire, au départ en s’appuyant résolument sur les nationaux-socialistes, en bout de course en cherchant un compromis avec le pouvoir en place à Vienne. Explorer les vicissitudes historiques de l’Autriche de l’entre-deux-guerres dépasserait le cadre de ce modeste entretien. On peut dire que Spann, et son principal disciple Walter Heinrich, ont animé quantité de manifestations liées au mouvement Heimwehr, avant et après leur rupture avec le national-socialisme.

En revanche, ses théories ont inspiré bon nombre de penseurs catholiques italiens, lié au fascisme, dont Carlo Costamagna (photo). De plus, l’influence directe de Spann sur un Etat européen est dûment attestée dans la Slovaquie de Monseigneur Tiso, où un disciple local de Spann, Stefan Polakovic, a exercé une influence directe sur le fonctionnement du pays, au cours de ses six petites années d’existence. En France, les cercles de Spann ont exercé une influence directe sur certains autonomistes alsaciens, dont Hermann Bichler. Une étude plus approfondie du contexte centre-européen et du catholicisme allemand permettrait de répondre de manière plus exhaustive à votre question. Il faudra s’y atteler car il est impossible de comprendre une pensée, en n’étudiant qu’elle seule et en ignorant la complexité de son contexte.

Enfin, les nationaux-socialistes, après avoir cherché un temps à la récupérer, comprirent rapidement que la pensée du philosophe autrichien était incompatible avec la leur. Ce dernier fut arrêté le jour même de l’Anschluss. Qu’est-ce qui, dans sa pensée politique, rebutait le plus les intellectuels du NSDAP : sa dimension spiritualiste – inconciliable avec le racisme biologique –, ou sa vision même de l’État, qui différait de la conception totalitaire des dirigeants nazis ?

Ne nous livrons pas à ces manichéismes imbéciles qui marquent certaines écoles historiques francophones qui traitent de l’Allemagne, de l’Europe centrale ou des mouvements quiritaires européens, en montrant une fascination inversée pour le nazisme et en voulant tout ramener à lui, en commettant quantité d’anachronismes. Ainsi, ce qui leur plait est absous de toute compromission avec le nazisme, ce qui leur déplait est nazifié à outrance. Triste mentalité. Spann, pour parler vrai, a coopéré étroitement avec les nationaux-socialistes à partir de 1928-1929, soutenant notamment une association fondée par Alfred Rosenberg, Die Nationalsozialistischen Gesellschaft für die deutsche Kultur, dont il sera exclu en 1931 (sans doute à cause de l’anticatholicisme de Rosenberg). Il a animé les cercles du Hakenkreuzlertum à l’Univerité de Vienne et organisé des stages de formation pour les cadres NS en Autriche. Il voyait le NS comme un mouvement (qui n’était alors nulle part au pouvoir) dont la dynamique aurait été capable de faire advenir l’Etat corporatif, soit l’Etat vrai de ses vœux. La rupture viendra immédiatement après la dissolution du mouvement NS autrichien, suite à des violences démesurées et à l’attentat qui coûta la vie au Chancelier Dollfus. Spann ne pouvait plus travailler en Autriche en se réclamant ouvertement de la NSDAP allemande. Par ailleurs, des maximalistes, en Allemagne, se mirent à traquer les intellectuels catholiques au sein des instances du parti. Carl Schmitt en fit les frais en 1936. Spann a critiqué les conceptions raciales du national-socialisme à partir de 1934, selon des modalités que l’on retrouve chez d’autres auteurs tels Ludwig-Ferdinand Clauss et Julius Evola. L’homme est, pour ces auteurs, un être spirituel avant d’être un être simplement biologique, mais cette spiritualité intrinsèque doit être en harmonie avec une forme somatique chaque fois particulière (nordique chez les uns, bédouine chez le Clauss qui étudie les tribus du désert du Néguev, etc.). Chaque spiritualité a sa forme somatique particulière.

Bibliographie :

- Walter Becher, Der Blick aufs Ganze – Das Weltbild Othmar Spanns, Universitas, München, 1985.

- (Julius Evola), Individualismo e Organicismo: il pensiero politico di Othmar Spann, http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2015/10/05/i...

- Heide Hammer, Othmar Spann: Vom klerikalfaschistischen Ständestaat und seinen Kontinuitäten, http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2013/04/14/o...

- Armin Mohler/Karlheinz Weissmann, Die Konservative Revolution inDeutschland 1918-1932 – Ein Handbuch, völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, Arès Verlag, Graz, 2005.

- Michael Rieger, Über Othmar Spann, http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2013/09/19/t...

- Othmar Spann, Kurzgefasstes System der Gesellschaftslehre, Verlagsbuchhandlung Quelle & Meyer in Leipzig, 1914.

- Othmar Spann, Tote und lebendige Wissenschaft – Kleines Lehrbuch der Volkswirtschaft in fünf Abhandlungen, Verlag von Gustav Fischer, Jena, 1935.

- Othmar Spann, Il vero Stato, di Ar, Padova, 1982.

- Lucian Tudor, Othmar Spann: A Catholic Radical Traditionalist, http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2013/03/19/o...

12:47 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice, Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : othmar spann, révolution conservatrice, philosophie, philosophie politique, théorie politique, sciences politiques, politologie, état organique, pensée organique, holisme, robert steuckers |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 05 mars 2025

Jünger dans les orages d’acier

Jünger dans les orages d’acier

Un recueil documentaire et photographique de Nils Fabiansson pour Italia Storica

par Giovanni Sessa

Source: https://www.barbadillo.it/119340-junger-nelle-tempeste-da...

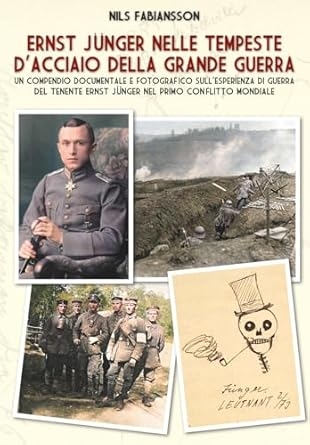

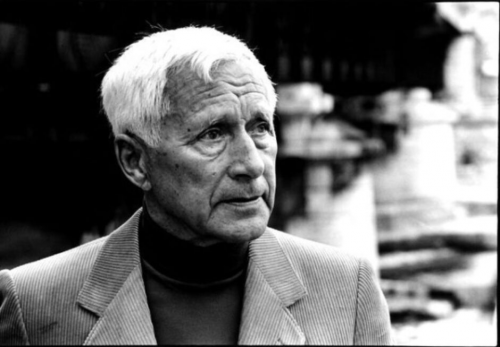

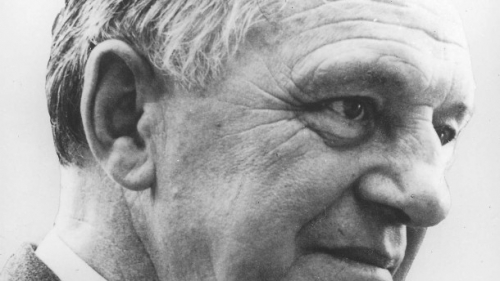

Ernst Jünger est, au-delà des jugements politiques portés sur son œuvre, l’un des grands noms de la littérature européenne du 20ème siècle. Un illustre « fils du 20ème siècle », période de contradictions et de tragédies, riche d’élans idéaux. Dans la vaste production jüngerienne, le livre qui l’a rendu célèbre auprès du grand public occupe une place centrale: Orages d’acier. Cet ouvrage est consacré à la narration, en prise directe, de la participation de l’écrivain à la Première Guerre mondiale sur le front occidental. Un nouveau volume de Nils Fabiansson, Ernst Jünger dans les tempêtes d’acier de la Grande Guerre, vient d’être mis à disposition du lecteur italien. Il est publié dans le catalogue d’Italia Storica Edizioni, et son titre explicite son contenu: un recueil documentaire et photographique sur l’expérience de guerre du lieutenant Ernst Jünger durant le premier conflit mondial (184 pages, 25,00 euros). L’ouvrage a été patronné par Andrea Lombardi et traduit par Vincenzo Valentini. Son auteur, un historien et archéologue suédois, a notamment écrit un guide de voyage sur le front occidental de la guerre qui inaugura le « siècle bref ».

Pour comprendre les intentions du chercheur suédois, il est pertinent de partir des réflexions de Christopher Tilley, professeur d’histoire matérielle, qui a souligné que « les lieux ont toujours été bien plus que de simples points de localisation, car ils portent des significations et des valeurs distinctives pour les individus » (p.7). Jünger lui-même a affirmé à plusieurs reprises être magnétiquement attiré par certains « lieux ». C’est pour cette raison que Fabiansson emmène le lecteur sur les champs de bataille décrits par Jünger dans Orages d’acier, non seulement en analysant les multiples révisions que l’auteur a apportées à son œuvre, mais aussi en s’appuyant sur un riche appareil iconographique. Celui-ci comprend des photographies issues d’archives publiques et privées (notamment des images en noir et blanc particulièrement évocatrices de « l’atmosphère » et du « climat spirituel » qui régnait alors dans les tranchées), des pages des journaux de l’écrivain allemand, des cartes dessinées par lui dans ses carnets et des images des lieux de bataille tels qu’ils apparaissent aujourd’hui. Il convient de noter que Fabiansson ne cherche pas à faire du « tourisme bellico-littéraire », ce que Jünger lui-même aurait désapprouvé, mais reste fidèle au regard stéréoscopique et glacial de l’écrivain. Les textes de Jünger sur la guerre reposent sur ce qu’il appelait ses « pouvoirs perceptifs spéciaux », qui lui permettaient d’observer la douleur et la mort avec un regard exempt « de sentimentalismes, avec sécheresse et froide précision » (p. 9).

Le récit se structure en cinq chapitres analysant les différentes phases du conflit, depuis août 1914 jusqu’aux événements tragiques de novembre 1918. Au cœur de ce récit se dresse la figure de l’homme Jünger. Le livre se conclut par un épilogue où l’auteur recense les nombreuses traductions étrangères d'Orages d’acier. Trop souvent, on a présenté ce livre comme un simple témoignage de l’héroïsme de l’auteur au combat. Or, la lecture de Fabiansson nous dévoile un Jünger complexe, profondément humain, qui raconte à plusieurs reprises dans son livre que « à diverses occasions, il avait abandonné ses camarades à la merci de l’ennemi » (p. 9). Le fait qu’il mentionne ces échecs personnels est un élément significatif. Comme le montre cette étude, l’écrivain allemand a affronté la mort avec bravoure à de nombreuses reprises, subissant des blessures aux jambes et à la tête (il conserva d’ailleurs son casque transpercé par une balle), ce qui lui valut les plus hautes distinctions militaires. Pourtant, en 1972, il déclara que « ses souvenirs d’écolier étaient plus vivaces que ceux du combattant de guerre » (p. 10). Il se plaignait en effet que, malgré sa nouvelle vision de la vie, bien analysée par Evola, les lecteurs s’attardent encore, des décennies après leur publication, sur ses écrits de guerre, qu’il considérait désormais comme un « Ancien Testament » (p. 10).

Ce ne fut pas seulement son « cœur aventureux » qui poussa Jünger à s’engager volontairement, mais aussi une volonté précise de s’émerveiller et de comprendre en profondeur le sens de la guerre. Il se demanda si, au-delà des massacres imposés par la « guerre des matériaux », elle pouvait encore offrir, pour ceux qui la vivaient, une possibilité de réalisation personnelle. Sa réponse fut positive. Le combat permettait de dépasser la routine bourgeoise et plaçait l’homme face à la potestas qui l’anime et qui imprègne toute la nature. La guerre destructrice semble tout engloutir. Mais les descriptions des champs de bataille de Jünger nous plongent dans la réalité brute du paysage de guerre et nous confrontent à sa transformation cyclique et éternelle. Comme l’a relevé le philosophe Karl Löwith, Jünger comprenait que seul le dépassement de soi dans la nature conférait une permanence à l’existence humaine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il nota que la Picardie, avec « ses douces ondulations, ses villages enchâssés dans les vergers, ses pâturages bordés de peupliers élancés […] » (p. 22), lui procurait une joie intense. Ce n’est pas un hasard si, durant son séjour à Monchy et à Douchy, comme il le raconte dans Jardins et routes, il se consacra à la « chasse subtile » des insectes dans les tranchées. Ainsi, même dans les circonstances dramatiques de la guerre, sa passion pour l’entomologie ne l’abandonna pas, convaincu que dans le « particulier » réside le principe universel. Il répertoria pas moins de 143 espèces d’insectes.

Le pouvoir d’Éros ne fut pas non plus effacé par l’omniprésence de la mort, car, dans une perspective grecque, Éros et Thanatos ne font qu’un. Ainsi, le 5 juin 1916, il nota laconiquement : « Jeanne à Cambrai » (p. 25), évoquant un amour fugace en temps de guerre. De même, il n’oublia jamais ses proches. Fabiansson relate avec émotion les rencontres de Jünger avec son frère Friedrich Georg, où les deux hommes savouraient les effets apaisants du vin de Bourgogne et fumaient du tabac Navycut anglais dans leurs pipes en écume de mer (durant la guerre, Jünger expérimenta également l’éther et d’autres substances psychotropes pour soulager ses blessures). L’écrivain nous a aussi laissé des souvenirs poignants de ses compagnons d’armes, officiers ou simples soldats, qui sacrifièrent leur vie pour lui.

L’ouvrage de l’historien suédois n’est donc pas un simple « recueil » pour lire Orages d’acier, mais un livre essentiel pour comprendre l’ensemble de l’œuvre d’Ernst Jünger.

14:22 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, première guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 20 février 2025

Ernst Jünger: la paix est une force spirituelle

Ernst Jünger: la paix est une force spirituelle

127 ans après sa naissance, son essai “La paix” offre des réflexions d’une actualité extraordinaire pour une “restructuration” de la civilisation européenne

Par Luca Siniscalco

(article du 29 mars 2022)

Source: https://www.ilsole24ore.com/art/ernst-junger-pace-e-forza...

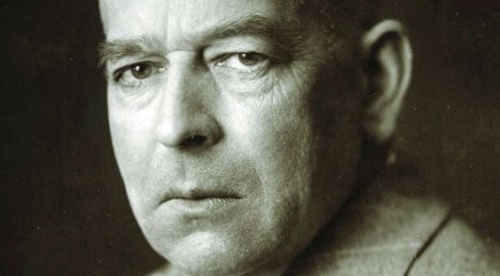

« Afin que la lutte contre le nihilisme soit couronnée de succès, elle doit s’accomplir au cœur de l’individu. Tous sont impliqués, et nul ne peut se passer du remède préparé par le monde de la douleur. » C’est ainsi qu’Ernst Jünger s’exprimait dans La paix (1945), contemplatif solitaire de ce « siècle bref » qui s’est pourtant révélé si durable, chargé du lourd fardeau des idéologies et des récits dont notre époque contemporaine peine à se défaire, préférant les recycler sous des formes postmodernes de pastiche et de collage.

Aujourd’hui, 127 ans après la naissance de ce dandy aux multiples facettes, capable d’affronter les tempêtes d’acier et la mobilisation totale avec le même regard profond et détaché qu’il portait sur la contemplation du sacré et l’analyse du nihilisme, son œuvre continue d’offrir des perspectives d’une actualité saisissante.

La paix

Il nous semble particulièrement pertinent, dans le contexte géopolitique actuel, d’évoquer certaines idées développées dans La paix, un essai désormais introuvable en Italie, à tort considéré comme mineur, alors qu’il condense de nombreuses grandes intuitions de la pensée jüngerienne. Écrit au milieu des ruines d’une Europe déchirée par un affrontement fratricide, La paix constitue un véritable chantier d’intuitions utopiques – mais non utopistes – en vue d’une “restructuration” de la civilisation européenne. Pour Jünger, le point de départ d’un tel projet ne réside pas dans l’équilibre des puissances, mais dans la substance même de l’individu: c’est en l’homme différencié, capable de vaincre le nihilisme en le formant et en le soumettant à sa propre disposition intérieure, que réside la possibilité de fonder une Europe issue du « mariage de ses peuples », orientée vers une « liberté supérieure » par un « acte spirituel ».

La critique impitoyable de Jünger à l’égard des totalitarismes “rouge” et “noir”

Un tel projet ne peut aboutir « que si les hommes se renforcent d’un point de vue métaphysique » : c’est pourquoi la critique impitoyable de Jünger à l’égard des totalitarismes “rouge” et “noir” ne laisse pas non plus indemne la perspective libérale – « dans leur polémique contre les nihilistes, les libéraux ressemblent à des pères qui se plaignent de leurs enfants ratés, sans se rendre compte que la faute en revient à une éducation défaillante ». Autrement dit, aucune forme politique de la modernité n’échappe au nihilisme.

La victoire contre cet « hôte inquiétant » de l’Europe surviendra lorsque la décision souveraine de l’individu entrera en résonance avec l’émergence d’une « Nouvelle Théologie », capable d’une re-symbolisation organique de la réalité. C’est uniquement parmi ces « esprits qui vivent dans la totalité de la création » que la paix peut exister. Une paix imposée par le droit, la coercition ou la menace n’est qu’extérieure; la paix authentique est un exercice “intérieur”, plus courageux encore que la guerre. Elle ne sera atteinte, prophétise Jünger, que si « nous savons nous affranchir de la haine et de ses divisions. L’individu est semblable à la lumière qui, en flamboyant, contraint les ténèbres à reculer ».

À 127 ans, Jünger est plus vivant que bien des morts-vivants.

20:11 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, paix, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 15 février 2025

"Étrangers en terre étrangère": du romantisme au paganisme dans l’esprit de Friedrich Georg Jünger

"Étrangers en terre étrangère": du romantisme au paganisme dans l’esprit de Friedrich Georg Jünger

L'incontournable essai de Mario Bosincu, germaniste à l'Université de Sassari, sur "certaines figures exemplaires de l'altérité, apparues dans le domaine philosophico-littéraire entre la fin du 18ème siècle et la Seconde Guerre mondiale".

par Giovanni Sessa

Source: https://www.barbadillo.it/118924-stranieri-in-terra-stran...

Mario Bosincu, germaniste à l’Université de Sassari, avait déjà démontré son niveau d’érudition dans ses travaux précédents. La lecture de son dernier ouvrage a confirmé cette impression. Il s’agit du livre Étrangers en terre étrangère. Du romantisme à Nietzsche (Stranieri in terra straniera - Dal romanticismo a Nietzsche), publié par la maison d'édition Le Lettere (377 pages, 25 euros). C'est un essai bien documenté, construit sur des analyses philologiques irréprochables, qui ne font pas, il faut le noter, de l’écriture et du travail de reconstruction de l’auteur une simple démonstration érudite. L’écriture est, en effet, vivante, fluide et, par certains aspects, témoigne de l’intérêt sincère de Bosincu pour les thèmes abordés, sans que cela n’affecte le caractère scientifique de l’essai. Le livre, comme le remarque le germaniste, « entend mettre en lumière certaines figures exemplaires de l’altérité, apparues dans le domaine philosophico-littéraire entre la fin du 18ème siècle et la Seconde Guerre mondiale [...] principalement dans la culture allemande » (p. VII). Il s’agit d’un excursus dans lequel, à partir du romantisme, Bosincu entreprend l’exégèse de la proposition philosophico-existentialiste de Nietzsche pour aboutir finalement à l’interprétation de l’écrit de Friedrich Georg Jünger, Apollon, Pan, Dionysos de 1943.

Qui sont les penseurs interrogés par Bosincu ? Des philosophes et écrivains de la Kulturkritik, des « antimodernes ». Cette définition renvoie à un large groupe d’auteurs qui ont vu dans la modernité, inaugurée par les Lumières, un appauvrissement de la vie. Ces intellectuels développent « une façon de réfléchir qui met en lumière les traits pathologiques de la modernité, [...] regardant le passé prémoderne [...] et esquissant l’idéal antithétique de l’homme total » (p. 3). Parmi eux, il convient de rappeler Schiller. Celui-ci perçoit, à son époque, l’affaiblissement des facultés humaines au seul bénéfice de l’intellect analytique, scientifique et instrumental, mis au service du Gestell et de la recherche du gain économique. L’époque moderne est vécue comme celle du retour des Titans, centrée sur « la puissance » de l’excès et effaçant les qualités propres à la personne, à l’individu convaincu et réconcilié avec les potestates animant le cosmos. En même temps, les « antimodernes » découvrent, grâce à l’héritage des Lumières, notre historicité, comprenant que l’homme amputé, l’homme d’une seule dimension de la modernité, est contingent et peut être surmonté. Non sans raison, Nietzsche relève que : « “le pouvoir d’être différent” [...] fait partie des attributs de la “grandeur” » (p. 5).

Ce que les tenants des Lumières avaient montré, eux, avec leurs écrits, était la réalisation d’une « colonisation de l’imaginaire » modernisante. Il était nécessaire de réaliser un « contre-mouvement » visant à créer une « subjectivité » autre, différente, qui retrouverait ses paradigmes, ses exempla dans le passé médiéval ou dans la vision du monde hellénique. Cet homme utopique, jamais « utopiste » (les deux termes, pour l’auteur, ont une valeur inconciliable), serait le porteur de la Kultur (Spengler) en opposition à la décadente Zivilisation. Le romantisme et tous les auteurs examinés par Bosincu sont, pour le dire avec Löwy et Sayre, porteurs d’une vision anticapitaliste et esthétisante, porteurs d’un code existentiel alternatif, comme le reconnut Sombart, à l’identité bourgeoise. L’homme nouveau devait être construit : « par des pratiques orientées vers l’intériorité telles que l’expérience de la nature et la lecture, une technologie du soi » (p. 13), afin d’établir une « résistance éthopoïétique à la modernité » (p. 14). À cet égard, Baudelaire, parmi d’autres, a agi, en faisant référence au dandy, un individu capable de transformer sa propre existence en une œuvre d’art, pour se différencier des masses et des idola introduits par la raison calculante. Un autre exemple, mais non dissemblable, de cette rébellion se trouve aussi dans les écrits et la vie de Thoreau, dans son retour à la nature sauvage (wilderness).

Les antimodernes de génie sont des hommes seuls, des étrangers en terre étrangère qui, dans l’isolement nécessaire à la pratique philosophique, réalisent la metanoia, le « changement de cœur ». Leurs œuvres sont une « communication d’existence » qui, comme le soutenait Kierkegaard, ne cherchent pas à s’adresser au lecteur des « gazettes », mais tendent à « le saisir par le col », animées comme elles sont par l’urgence de lui faire acquérir un regard épistrophique et absolu sur la vie. La littérature interrogée par Bosincu est, d’un côté, un sermo propheticus (la production fichtéenne est à cet égard exemplaire), de l’autre, un sermo mysticus qui, selon la leçon de Maître Eckhart, poursuit le « vide » du singulier dans un processus de conversion « initiatique », menant au « réveil », au tertium datur de la coincidentia oppositorum. Des modèles de cette écriture, indique l’auteur, peuvent être retrouvés chez Marc-Aurèle et Pétrarque. Les exempla sont ceux transmis par Tacite, puis en sont témoins les Héros de Carlyle. Les antimodernes se configurent donc comme des parrhesiastes, des intellectuels qui affirment la vérité à une époque de son oubli, à une époque où, pour le dire avec Badiou, on pense à partir de la fin : « Le plaisir de la destruction (du moderne) est, en même temps, un plaisir créatif ! » (p. 103). Nietzsche, dont la pensée est reconstruite en détail à partir de Feuerbach, est convaincu que démolir: « l’idée de Dieu [...] signifie [...] briser le sortilège qui dépouille de sa valeur l’au-delà » (p. 103), afin de renouveler la « fidélité à la terre ».

Ce que nous ne partageons pas dans l’herméneutique savante de Bosincu, c’est son jugement sur le contre-mouvement des auteurs examinés, qui est inscrit dans la même logique qui sous-tendrait les thèses néo-gnostiques puritaines et des Lumières (Voegelin). À notre avis, les auteurs de Bosincu, du moins ceux qui regardent la physis hellénique comme seule transcendance, le font dans la conviction que c’est seulement en elle (Bruno) que se trouve le principe, l’origine : ils sont donc étrangers à toute perspective dualiste et gnostique. C’est au dualisme chrétien que l’on peut, en revanche, imputer de receler en lui des germes gnostiques, très clairs dans la dévaluation de la nature et du monde au bénéfice du Parfait, de Dieu. Central pour la compréhension de cette affirmation: le dernier chapitre du volume est consacré à l’œuvre de Friedrich Georg Jünger. L’œuvre de F. G. Jünger est un « paganisme de l’esprit », centré sur la « fraternelle antithèse » d’Apollon, Pan et Dionysos. Friedrich Georg semble adhérer à une perspective mythique : il considère que dans chaque être, dans l’intériorité de l’homme et dans ses activités, agit un dieu. Le divin est palpablement vivant, il se fait expérience, loin de toute issue « wotaniste ».

Pour échapper au pouvoir réifiant du moderne, l’homme doit retrouver la dimension imaginale : seule en elle est-il possible de retrouver le souffle des dieux, la métamorphose éternelle de l’âme de la physis. Aux mêmes conclusions sont parvenus, dans la pensée italienne du 20ème siècle, Evola, Emo, Diano et Colli. Celui qui écrit se sent aujourd'hui un étranger en terre étrangère, bien qu’il soit ébloui, comme les penseurs évoqués, par le thauma, la merveille tragique de la vie.

18:23 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : friedrich-georg jünger, révolution conservatrice, livre, mario bosincu, lettres allemandes, littérature allemande, lettres, littérature |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 20 décembre 2024

Nicola Cospito : l'Europe a besoin de forces qui luttent contre l'ancien ordre mondial et se montrent sensibles aux nouveaux horizons géopolitiques

Nicola Cospito : l'Europe a besoin de forces qui luttent contre l'ancien ordre mondial et se montrent sensibles aux nouveaux horizons géopolitiques

Propos recueillis par Eren Yeşilyurt

Source: https://erenyesilyurt.com/index.php/2024/09/12/nicola-cos...

Après avoir commencé cette série d'entretiens sur le révolutionnarisme conservateur, je me suis rendu compte que nous ne connaissions pas les intellectuels italiens. Il existe différents "bassins intellectuels" qui s'accumulent de manière différenciée dans le monde de la Méditerranée. Avec Cospito, nous avons parlé du révolutionnarisme conservateur, de la droite naissante, d'Evola.

Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs turcs ?

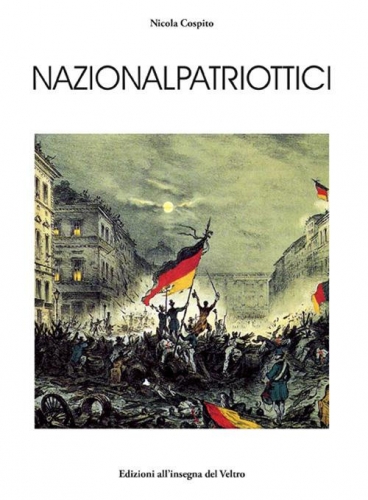

Je suis né à Tarente, dans les Pouilles, en 1951 et je vis à Rome. J'ai obtenu un diplôme de littérature moderne avec les meilleures notes. Je suis journaliste indépendant, traducteur, conférencier et connaisseur de la langue et de la culture allemandes. Je suis l'auteur de plusieurs publications. J'ai enseigné l'histoire et la philosophie dans des lycées pendant 38 ans et j'ai également été professeur adjoint d'histoire des doctrines politiques à l'université E-Campus. Je suis l'auteur du livre I Wandervögel, qui en est à sa troisième édition (plus une en espagnol), avec lequel j'ai présenté au public italien l'histoire du mouvement de jeunesse allemand au début du 20ème siècle. Avec l'historien allemand Hans Werner Neulen, j'ai publié Julius Evola in the secret documents of the Third Reich et Salò Berlin, l'Alleanza difficile. J'ai également publié Nazionalpatriottici et Walter Flex, a Generation in Arms. Avec la Fondation Evola, j'ai publié Julius Evola dans les documents secrets de l'Ahnenerbe et Julius Evola dans les documents secrets de la SS. J'ai édité le magazine d'histoire, de politique et de culture Orientamenti. Je traduis actuellement de l'allemand la bibliographie monumentale du volume Die Konservative Revolution in Deutschland de l'historien Armin Mohler.

Evola est connu en Turquie comme haute figure de l'école traditionaliste. L'influence d'Evola sur la droite italienne m'a surpris lors de mes recherches. Comment Evola a-t-il influencé la droite italienne ? Comment est-il devenu une figure aussi importante ?

Evola a été et reste en Italie l'un des principaux inspirateurs non seulement des intellectuels de droite, mais aussi des cercles politiques traditionalistes, et ce, avant et après la Seconde Guerre mondiale. Auteur de nombreuses publications traduites en plusieurs langues, il a surtout exercé son influence avant la guerre avec des ouvrages tels que Diorama filosofico, supplément au quotidien Il Regime Fascista. Il a écrit des livres tels Théorie de l'individu absolu (1930), L'homme comme puissance (1927), La tradition hermétique (1931), Révolte contre le monde moderne (1933) et, après la guerre, des essais d'une grande profondeur tels que Chevaucher le tigre (1961), Les hommes au milieu des ruines (1953) et Masque et visage du spiritualisme contemporain (1949).

Partant d'un idéalisme hégélien, vu cependant dans une tonalité romantique, influencé par la pensée de Nietzsche, dans l'exaltation d'un « individu » absolutisé par une profonde conscience de soi sublimée par la prédisposition à l'action, Evola attire l'attention sur le monde de la Tradition, caractérisé dans la lointaine antiquité par des valeurs fondées sur une hiérarchie aristocratique (basée sur les vertus), sur une spiritualité « solaire », virile, limpide, fière, sur une vision organique de l'Etat, par opposition au monde décadent, libéral, démocratique, obscur, né avec le Kali Yuga et qui a accentué sa décadence avec l'avènement de la Révolution française et de la modernité où l'homme est devenu l'esclave du « démon de l'économie », perdant le contact avec une civilisation supérieure. Surtout Révolte contre le monde moderne et Les hommes au milieu des ruines, mais aussi le court essai Orientamenti, sont devenus une sorte de bible pour ceux qui ont voulu s'engager dans une action ascendante, dans la recherche d'horizons spirituels, en allant occuper un champ de bataille qui ne peut jamais être conquis ou occupé par un quelconque ennemi. Les pages d'Orientamenti, comme l'a récemment écrit la revue Il Cinabro, pénètrent le cœur du lecteur et tracent une direction, une orientation à suivre, en éveillant des idéaux d'une grande force.

Rutilio Sermonti, l'un des dirigeants du mouvement Ordine Nuovo, la formation la plus inspirée par les enseignements d'Evola, a affirmé: « en lisant Evola, je n'ai pas découvert Evola, mais moi-même. Et je n'ai jamais reçu de cadeau plus précieux ». Face à l'œuvre destructrice du monde moderne, Julius Evola lance son mot d'ordre: « une seule chose: se maintenir debout dans un monde de ruines ». Nous assistons donc aujourd'hui à une « Renaissance d'Evola » qui se reflète également dans la pensée d'Alexandre Douguine qui, à côté des nouvelles frontières géopolitiques, envisage la recherche d'une nouvelle dimension spirituelle qui s'oppose aux faux mythes et aux icônes du monde démocratique libéral, une recherche inspirée par les idées de Julius Evola.

Dans l'Allemagne du 19ème siècle, comment le mouvement Wandervogel et d'autres mouvements similaires ont-ils construit l'esprit allemand ? Quelles sont les figures les plus importantes de cette période et quel impact leurs idées ont-elles eu sur l'Allemagne moderne ?

Le mouvement des Wandervögel, également connu sous le nom de Jugendbewegung (mouvement de jeunesse), tire son nom d'un poème de l'écrivain romantique Joseph von Eichendorff. Il est né à Berlin sous la forme d'un cercle d'étudiants sténographes qui se consacraient aux Wanderungen (grandes promenades dans les forêts et les vallées allemandes). L'histoire des Wandervögel commence à la fin du siècle dernier, vers 1896 pour être précis. Selon certains historiens, qui ne voient dans les "oiseaux migrateurs" allemands qu'un mouvement de rébellion contre le système scolaire rigide et schématique de l'ère wilhelminienne, elle s'est achevée en 1914 à la veille de la Première Guerre mondiale, selon d'autres en 1933 avec la Machtübernahme, la prise de pouvoir par les nationaux-socialistes, et enfin d'autres chercheurs sont d'avis qu'elle ne peut être considérée comme définitivement terminée (1).

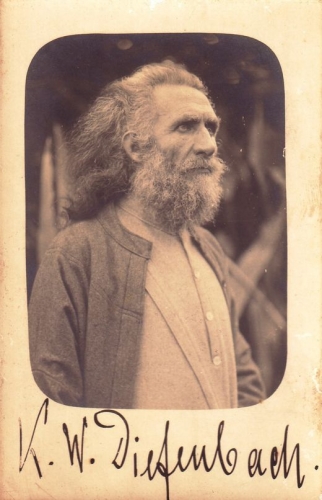

Tous s'accordent cependant à reconnaître l'importance et la signification extraordinaires de ce mouvement de jeunesse, dont la connaissance est indispensable pour comprendre et interpréter correctement les transformations psychologiques, politiques et sociales radicales qui ont caractérisé l'Allemagne au cours des dernières années du 19ème siècle et de la première moitié du 20ème siècle. Fondé par Hermann Hoffmann, étudiant à l'université de Berlin, le mouvement a connu plusieurs dirigeants en alternance, dont le plus influent fut Karl Fischer (photo, ci-dessous), qui lui a insufflé un grand dynamisme en favorisant sa forte expansion dans toute l'Allemagne.

Le plus grand historien de la Jugendbewegung fut Hans Blüher (buste, ci-dessus) qui lui consacra plusieurs ouvrages. Le grand rassemblement de 1913 sur le mont Meissner, auquel participèrent plus de deux mille jeunes, est mémorable. Lors de ce rassemblement, les voies de la réforme de la vie ont été tracées: la lutte contre l'alcool et le tabagisme, la redécouverte du sacré dans la nature, la valorisation de l'identité nationale germanique et les lignes d'une nouvelle pédagogie ont été tracées. La compréhension du phénomène Wandervogel ne serait pas possible sans tenir compte du fait qu'il trouve ses racines les plus profondes dans le mouvement romantique du début du 19ème siècle et dans le mysticisme national-patriotique qui imprégnait l'âme de la jeunesse allemande à l'époque des guerres de libération où les étudiants étaient aux premières loges de la croisade contre Napoléon. C'est ainsi qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'attention des chercheurs et des universitaires s'est concentrée sur l'histoire allemande des deux derniers siècles, avec l'intention spécifique, pour certains, d'identifier dans la culture romantique, hostiles aux Lumières et au rationalisme étriqué des premières décennies du 19ème siècle, les origines de ce que George L. Mosse a appelé « la crise de l'idéologie allemande » (2) et qui a trouvé sa plus grande expression dans les dimensions et les formes politiques du totalitarisme national-socialiste.

Lorsque l'on pense au « fascisme », on pense généralement à Hitler et aux nationaux-socialistes. Qu'est-ce qui distingue le fascisme italien, représenté par Mussolini, du fascisme allemand ?

Par rapport au national-socialisme, le fascisme peut se prévaloir du mérite de la primogéniture dans la naissance d'un mouvement qui visait immédiatement la création d'un État-providence capable de mettre au centre la justice distributive et les intérêts des citoyens, en rétablissant la primauté de la politique sur l'économie. Mussolini montre sa détermination lorsqu'en 1926, face à la spéculation financière internationale, il fixe d'autorité le taux de change de la livre sterling, alors monnaie de référence, à 90 lires. Cette mesure a sauvé l'Italie de la crise de 1929, lorsque la bourse de Wall Street s'est effondrée.

À cet égard, il convient toutefois de noter que les deux mouvements avaient certainement beaucoup en commun en ce qui concerne le dépassement des idéologies du 19ème siècle, l'aversion pour le marxisme et ses principes classistes, le rejet de toutes les opinions matérialistes et antipatriotiques et la nécessité de forger un homme nouveau doté d'une forte identité.

Le fascisme italien s'est distingué par l'organisation de travaux publicsde grande ampleur. Aujourd'hui encore, il est possible de regarder avec étonnement et admiration l'impressionnante œuvre architecturale du fascisme, ouverte à une vision aérée de l'urbanisme, fondée sur l'exaltation des grands espaces. Nombreuses sont les villes fondées par le régime de Mussolini qui, aujourd'hui encore, témoignent de leur solidité, même face aux catastrophes naturelles. Contrairement au national-socialisme, le fascisme, tout en exaltant le passé et le romanisme impérial, n'est pas caractérisé par le mythe du sang et de la race aryenne, qui, en revanche, a joué un rôle prépondérant en Allemagne.

De même, les lois raciales de 1938, votées dans un contexte d'isolement international et de rapprochement avec l'Allemagne, ne séduisent pas la population italienne qui n'a jamais été antisémite. L'antisémitisme reste confiné à d'étroits cercles intellectuels réunis autour de Giovanni Preziosi et de sa revue La vita italiana. Même pendant les 600 jours de la République sociale italienne, les Allemands ne font pas confiance aux fascistes dans leur gestion de la question juive et restent très méfiants à l'égard des Italiens.

Les révolutionnaires conservateurs allemands s'appelaient eux-mêmes « révolutionnaires conservateurs » pour se distinguer des national-socialistes et des fascistes. Où les chemins du révolutionnarisme conservateur, du fascisme et du national-socialisme se sont-ils croisés et ont-ils divergé?

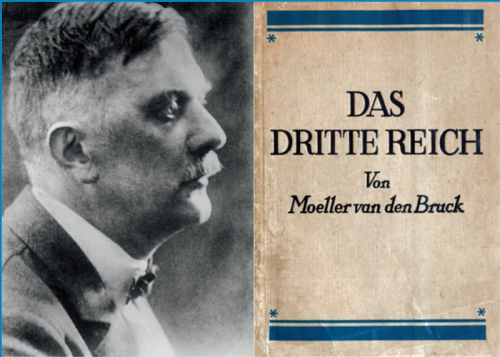

Le mouvement révolutionnaire conservateur est officiellement né en Allemagne avec la diffusion des idées de l'écrivain Arthur Moeller van den Bruck. C'est lui qui, le premier, a traduit toutes les œuvres de Dostoïevski en allemand. Son œuvre la plus importante est Das Dritte Reich, dans laquelle il fait une critique radicale des principes démocratiques libéraux, appelant à la naissance d'une nouvelle Allemagne impériale.

En réalité, Moeller van den Bruck, qui reste le principal représentant du mouvement, n'a fait que reprendre ce qui avait déjà été élaboré dans la seconde moitié du 19ème siècle par des penseurs tels que Paul de Lagarde et Julius Langbehn, ce qui avait été énoncé par Arthur de Gobineau et Richard Wagner avec son cercle de Bayreuth, par Stefan George et d'autres intellectuels nationalistes.

La révolution conservatrice, comme l'a bien observé Armin Mohler dans sa thèse intitulée Die Konservative Revolution in Deutschland, a en fait rassemblé de nombreux mouvements intellectuels similaires mais différents, notamment les Völkische, les Bündische, les nationaux-conservateurs, les fédéralistes, les monarchistes, les révolutionnaires nationaux, les bolcheviks nationaux, mais aussi les ésotéristes et les antisémites extrémistes.

La révolution conservatrice s'est répandue non seulement en Allemagne, mais aussi en Autriche et en Suisse et a été représentée par des penseurs de haut niveau tels que Carl Schmitt, Oswald Spengler, les frères Jünger, mais aussi Max Weber, Max Scheler, Ludwig Klages et Hugo von Hofmannsthal. Le mouvement compte dans ses rangs des historiens, des géographes, des spécialistes de l'histoire de l'art, des conteurs, des poètes et toutes sortes d'intellectuels, et s'appuie sur de nombreuses revues culturelles et la collaboration de diverses maisons d'édition.

Les révolutionnaires conservateurs, tout en anticipant les exigences du national-socialisme - c'était aussi l'époque des Corps francs, du Stahlhelm et d'autres organisations paramilitaires qui luttaient pour empêcher l'Allemagne de perdre de nouveaux territoires après le Diktat de Versailles - et en mettant l'accent sur la redécouverte de l'esprit germanique avec sa culture paysanne, liée au Blut und Boden, se sont démarqués, voire opposés, à ce dernier au fil du temps.

Dans une certaine mesure, les révolutionnaires conservateurs ont peut-être exprimé des positions plus marquées que le national-socialisme sur le thème des racines, mais en même temps, tout en rejetant les principes de la démocratie libérale, ils n'ont pas entièrement sympathisé avec Hitler, considérant la figure du Führer comme une fonction remplaçable dans un nouveau système politique. Cette idée ne pouvait manquer de susciter des tensions. De même, ils étaient souvent attentifs aux instances mystico-ésotériques qui entraient en conflit avec le pragmatisme politique du NSDAP. Cela les sépare également du fascisme italien, plus attentif aux besoins sociaux et populaires.

La droite se développe en Europe. En y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit de conservateurs libéraux. Est-ce vraiment la « droite » qui se développe en Europe ou ces mouvements sont-ils intégrés dans le système mondial?

Certes, la droite se développe en Europe, mais elle apparaît parfois comme une droite invertébrée, pour reprendre les termes du penseur espagnol Miguel de Unamuno. Une droite faible dans son contenu et dépassée dans son nom même. Aujourd'hui, droite et gauche ne signifient en effet presque plus rien et n'expriment plus correctement les forces en présence sur la scène politique. Le monde actuel est caractérisé par l'affrontement entre libéraux et antilibéraux, entre les défenseurs de l'ancien monde unipolaire, consolidé après la chute du mur de Berlin, et ceux qui ont au contraire compris la nécessité de s'ouvrir à une nouvelle dimension multipolaire qui met de côté le suprémacisme américain et crée de nouveaux équilibres mondiaux.

Le monde change et la naissance des BRICS en est la preuve. Le dollar est en crise mais la droite ne l'a pas compris. De même, le soutien à Israël et au génocide criminel du peuple palestinien est un scandale. La droite ne stigmatise pas assez l'insuffisance de l'Union européenne et le soutien à Zelenski n'est qu'une faveur à la « proxy war » voulue par les Américains pour tenir l'Europe en laisse.

L'OTAN est un facteur de déstabilisation dans le monde et en Italie, par exemple, le gouvernement Meloni agit en tant que plénipotentiaire des États-Unis, ce qui met gravement en péril la sécurité du pays. L'Italie accueille environ 120 bases américaines sur lesquelles le gouvernement n'a aucune juridiction. En cas de conflit mondial, nous serions les premiers à en subir les conséquences néfastes.

Le gouvernement Meloni n'est donc pas du tout souverainiste comme certains continuent à le penser à tort. Le seul qui se sauve est Victor Orban, qui est certainement le plus intelligent et le plus avisé des dirigeants européens. L'Europe a besoin de forces qui luttent contre l'ancien ordre mondial et se montrent sensibles aux nouveaux horizons géopolitiques, par exemple le projet Eurasia qui appelle à de nouvelles alliances et à de nouveaux pactes, à commencer par une Union méditerranéenne dans laquelle la Turquie, par exemple, pourrait jouer un rôle absolument important.

14:45 Publié dans Entretiens, Mouvements de jeunesse, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretien, nicola cospito, révolution conservatrice, mouvement de jeunesse, wandervogel, allemagne, italie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 07 décembre 2024

Spengler et le tournant vers la mort

Spengler et le tournant vers la mort

Nicolas Bonnal

On va reparler de Spengler mais je voudrais faire quelques rappels pour expliquer pourquoi les Européens agonisent depuis longtemps. Nietzsche en a parlé, et Yockey et Drieu… les grands penseurs enracinés américains (Madison Grant notamment) ont aussi vu ce risque: la liquidation du paysan-soldat républicain heureux dans le monde de la ville, de la consommation et de l’industrie.

Dans mon recueil sur les penseurs allemands j’ai souligné cette haine et cette peur du monde moderne et de la catastrophe qu’ils amènent; on les retrouve chez tous les grands penseurs allemands ou autrichiens, y compris certains juifs.

Dans son petit texte sur la guerre, voici ce Freud écrit sur la culture:

« Et voici ce que j’ajoute: depuis des temps immémoriaux, l’humanité subit le phénomène du développement de la culture (d’aucuns préfèrent, je le sais, user ici du terme de civilisation). C’est à ce phénomène que nous devons le meilleur de ce dont nous sommes faits et une bonne part de ce dont nous souffrons. Ses causes et ses origines sont obscures, son aboutissement est incertain, et quelques-uns de ses caractères sont aisément discernables ».

Voici les conséquences de ce développement culturel si nocif à certains égards, et auxquelles nos élites actuelles se consacrent grandement :

« Peut-être conduit-il à l’extinction du genre humain, car il nuit par plus d’un côté à la fonction sexuelle, et actuellement déjà les races incultes et les couches arriérées de la population s’accroissent dans de plus fortes proportions que les catégories raffinées ».

Goethe lui rêvait encore du paysan, pas encore trop pollué par la civilisation:

« Notre population des campagnes, en effet, répondit Goethe, s’est toujours conservée vigoureuse, et il faut espérer que pendant longtemps encore elle sera en état non seulement de nous fournir des cavaliers, mais aussi de nous préserver d’une décadence absolue ; elle est comme un dépôt où viennent sans cesse se refaire et se retremper les forces alanguies de l’humanité. Mais allez dans nos grandes villes, et vous aurez une autre impression… »

Et il insiste encore, au début du tome deuxième de ses entretiens avec Eckermann (voyez mes textes), sur l’affaiblissement des hommes modernes: