samedi, 24 janvier 2026

La scission interne et irréversible au sein de l’Occident - Une transformation fondamentale de toute l’architecture mondiale

La scission interne et irréversible au sein de l’Occident

Une transformation fondamentale de toute l’architecture mondiale

Alexandre Douguine

Alexandre Douguine sur la fracture irréversible de l’Occident, les gambades impériales de Trump, et l’émergence de cinq pôles occidentaux concurrents.

Entretien avec Alexander Dugin pour l’émission « Escalation » de Sputnik TV.

Animateur: Les fêtes de début 2026 ont apporté une nouvelle qui évoque inévitablement les grands bouleversements du passé. La presse discute activement de l’initiative de Donald Trump concernant le Groenland, en la comparant à l’achat de l’Alaska. On dit que si Trump parvient à acquérir l’île, son nom sera associé à celui des plus grands présidents américains. Selon vous, l’acquisition du Groenland est-elle l’un des principaux objectifs de Trump pour les États-Unis, une manière pour lui d’entrer dans l’histoire ?

Alexandre Douguine: Je pense que Trump a certainement un tel objectif, mais ce n’est pas le principal. Devant nos yeux se déroule une transformation fondamentale de toute l’architecture mondiale. Dans l’histoire des États-Unis, aux côtés de l’achat de l’Alaska, il y a également l’achat de la Louisiane, qui appartenait à un régime totalement différent, ainsi que la guerre avec le Mexique, après laquelle les États-Unis ont annexé deux tiers de son territoire. L’expansion d’une sphère d’influence est une constante de la politique américaine.

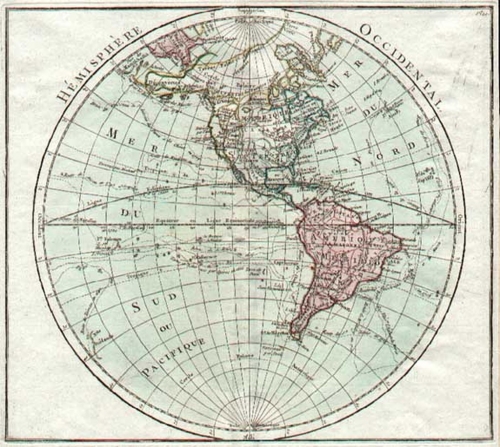

Aujourd’hui, Trump a proclamé une «Doctrine Monroe» avec son propre «corollaire», c’est-à-dire l’affirmation des États-Unis comme le seul hégémon de l’Hémisphère occidental. Nous l’avons vu dans le cas du Venezuela: l’enlèvement de Maduro et la mise du pays à genoux, pratiquement sans un seul coup de feu. Désormais, les politiciens américains gouvernent là-bas comme si c’était leur propre arrière-pays, et Trump n’écrit pas par hasard sur les réseaux sociaux qu’il est le «président par intérim de l’Argentine». Dans cette logique, le Groenland est une extension géographique naturelle du continent nord-américain.

Cependant, Trump ne s’arrêtera pas là. Le Premier ministre actuel du Canada se prépare déjà, en fait, à une guerre contre les États-Unis — le Canada doit se préparer comme s'il allait être le toute prochaine cible. Je pense que Trump obtiendra gain de cause tant pour le Groenland que pour le Canada. Bien que des problèmes puissent encore apparaître avec l’Amérique du Sud, l’absorption du Canada sera simplement «avalée» par tout le monde. Certains diront que nous avons été malchanceux d’avoir eu un tel président; d’autres diront qu’il a vraiment rendu l’Amérique grande à nouveau.

La situation autour du Groenland révèle un fait crucial: il y a désormais une scission complète au sein de l’Occident. L’Occident uni n’existe plus. Il peut nous combattre, combattre l’Iran ou le Venezuela, mais il est désormais prêt à se livrer des combats aussi à l'intérieur de son propre camp. Nous avons vu les tentatives pitoyables de l’Union européenne d’envoyer quelques troupes au Groenland pour «le protéger» d’une menace fictive de la Russie et de la Chine. Mais dès que Trump a lancé un ultimatum sur les tarifs douaniers, Friedrich Merz a immédiatement retiré son petits groupe de soldats.

Trump dit ouvertement aux Européens: «Vous êtes mes vassaux, faites ce que je vous ordonne». Lorsqu’il leur dit de faire la paix avec les Russes — ils doivent faire la paix. Lorsqu’il leur dit de céder le Groenland — ils doivent le céder. Lorsqu’il leur dit de soutenir Netanyahu — ils doivent le soutenir. Pendant des décennies, la direction mondialiste des États-Unis a créé l’illusion que l’Europe était un partenaire avec une voix au chapitre. Maintenant, ces illusions se sont brisées. Trump leur dit sans détours: «Vous n’êtes personne, juste des bras armés, des livreurs de pizzas ou des travailleurs migrants. Si je prends le Groenland, vous devez répondre: ‘Oh, cher Papa Trump, prends-le vite, sauve-nous des méchants Russes et Chinois avec leurs sous-marins». Voilà le monde dans lequel nous vivons: Trump frappe du poing sur la table, et l’Europe — ayant brièvement tenté de prétendre qu’elle défendrait le Groenland contre l’Amérique — capitule rapidement.

Trump est prêt à démanteler l’OTAN, puisque l’alliance se compose déjà de 95% de ressources américaines. Ce qui se passe aujourd’hui n’est pas seulement une humiliation colossale pour l’Europe (les émotions passeront), c’est la fin de l’ancien Occident collectif. L’épisode du Groenland est devenu un test de référence, révélant une image unique: un monolithe autrefois uni, avec lequel nous nous battions encore il y a un an, s’est brisé en cinq pôles différents.

Le premier Occident, c’est Trump lui-même. Il déclare: «Je suis l’Occident, et tous les autres ne sont que des décors». Il se comporte comme un cow-boy prêt à «bombarder» tout le monde — ennemis et alliés — sans reconnaître personne comme un sujet souverain. Pour lui, seul le président américain existe; tous les autres ne sont personne.

Le second Occident, c’est l’Union européenne. Elle a soudain découvert qu’elle n’est même plus un «partenaire mineur». L’UE a été dépouillée de toute subjectivité solide, politiquement, elle est effectivement castrée. Pour les élites européennes habituées à une admission formelle dans le «club des hommes», cela a été un choc absolu. On leur a dit franchement: votre opinion sur l’Ukraine ou le Groenland n’intéresse personne.

Le troisième, c’est l’Angleterre. Elle se trouve dans une position étrange: apparemment proche des États-Unis, mais frappée par les tarifs de Trump à cause de ses critiques sur l’accord du Groenland. La Grande-Bretagne n’est plus le chef d’orchestre de l’UE (forcément, après le Brexit), mais ce n’est pas non plus une marionnette américaine. C’est un acteur autonome, à part entière.

Le quatrième groupe rassemble les restes du mondialisme. Il s’agit du «deep state» aux États-Unis, des démocrates, qui regardent Trump avec horreur, réalisant qu’ils sont les prochains sur la liste pour une purge. Leurs représentants restent puissants dans les structures européennes et britanniques, et ils continuent de parler de domination mondiale, même si le sol se dérobe sous leurs pieds. Même Macron parle déjà de quitter l’OTAN, et Merz envisage un rapprochement avec la Russie, ayant saisi l’ampleur des pertes.

Enfin, le cinquième Occident, c’est Israël: un petit pays qui se comporte comme s’il était le centre du monde. Avec une frénésie toute messianique, Netanyahu construit un «Grand Israël», utilisant des méthodes extrêmement brutales et forçant tout le monde à l’aider. Il s’avère qu’Israël n’est pas une avant-garde occidentale, mais une force qui, à bien des égards, contrôle l’Amérique elle-même à travers des réseaux pro-israéliens.

Au final, au lieu d’un seul ennemi, nous faisons face à cinq pôles occidentaux différents. Nos regards se tournent dans tous les sens: avec qui devrions-nous conclure des accords? Qui ici est réellement souverain, et qui ne fait que faire semblant? La stratification de l’Occident en ces cinq parties est la principale conséquence de la crise actuelle.

Animateur : Une question d’un auditeur : « Alexandre Geliévitch [Douguine], quelle est la raison pour laquelle Trump a si violemment changé de tactique après le Nouvel An? Venezuela, Groenland, saisies de pétroliers — pourquoi voyons-nous une telle accélération des actions du président américain ? »

Alexandre Douguine: Tout d’abord, je pense que Trump a rencontré une opposition intérieure extrêmement puissante aux États-Unis même, et il a besoin de consolider sa position par des succès sur la scène internationale. Il a été élu pour restaurer l’ordre chez lui, mais cela s’est avéré extraordinairement difficile. Il s’est avéré que pratiquement tout le système judiciaire américain est sous le contrôle de Soros: les soi-disant «juges militants», qui, au lieu d'être guidés par le sens de la loi et de la justice, le sont par une idéologie libérale et prononcent toujours des verdicts contre Trump.

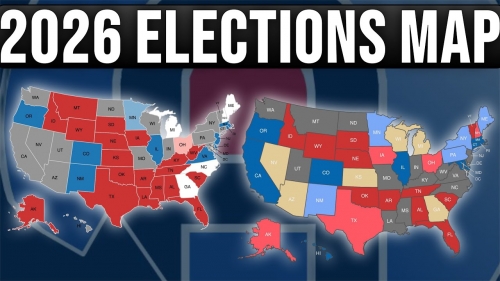

Cette "justice" a commencé par bloquer tous les processus internes. Des protestations contre les agences fédérales chargées de faire respecter la frontière ont éclaté, aboutissant à des affrontements avec des victimes. De nombreux gouverneurs sabotent effectivement ses directives. Trump commence à s’enliser à l’intérieur du pays: la liste Epstein n’a toujours pas été publiée, et de nombreux griefs légitimes s’accumulent contre lui. Il a compris qu’il pourrait passer trois ans à lutter contre ces libéraux corrompus sans rien obtenir, alors que les élections de mi-mandat de 2026 approchent — élections qu’il a toutes les chances de perdre.

Je pense que les sondages et les conseillers en communication lui ont clairement dit: les ressources internes sont épuisées, il faut un nouvel argument. Il faut annexer quelque chose, kidnapper quelqu’un, le vaincre, l’effrayer ou l’humilier. Ensuite, il pourra obtenir un levier pour la politique intérieure. Trump comprend que le temps s’écoule rapidement — à la fois le temps biologique et le temps de sa présidence. Il a décidé que 2026 est la limite au-delà de laquelle le retard n’est plus possible.

L’annexion du Groenland, le début effectif d’une guerre avec le Canada, la dissolution de l’OTAN, et le démantèlement de l’ONU — tout cela fait partie d’un agenda de redéfinition mondiale. Sur ce fond, les ennemis intérieurs de Trump s’effacent: il est beaucoup plus difficile de démettre un président qui a acquis d’immenses territoires pour les États-Unis et qui a restauré leur statut de puissance redoutable. Après Biden, l’Amérique a commencé à être moquée par tous, mais Trump a rappelé au monde qu’il est un «despote enragé», capable de frapper n’importe où à tout moment.

L’humanité a frissonné. Nous, bien sûr, ne sommes pas des sots non plus et sommes prêts à relever des défis, mais il est important de comprendre: ce n’est plus, face à nous, Russes, l’ancien système mondialiste moribond; c’est autre chose. Trump utilise tous les moyens: des moyens totalement immoraux et illégaux. Il déclare ouvertement que le droit international n’existe plus, et qu’il décidera lui-même de ce qui est moral ou non.

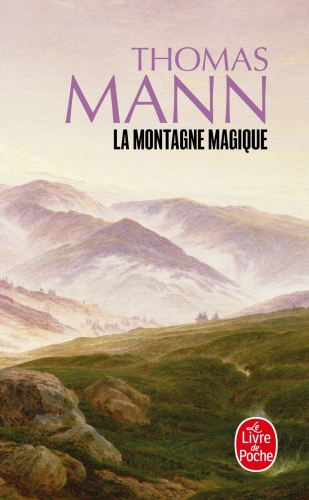

Le cow-boy l’a dit — le cow-boy l’a fait. Il a envahi la scène politique mondiale comme un caïd envahissait un saloon du Far West, tiré sur ses adversaires, et s’est autoproclamé shérif. Trump incarne ce «Far West», avec toutes ses traits répugnants et, pour certains, charmants. Si l’Europe aujourd’hui est une vieille «maison de retraite», rappelant La montagne magique de Thomas Mann, où des dégénérés vivent leurs jours au détriment de la main-d’œuvre migrante, alors Trump est une force jeune, agressive, prédatrice. Son passage à une politique étrangère active est tout à fait rationnel.

Le cow-boy l’a dit — le cow-boy l’a fait. Il a envahi la scène politique mondiale comme un caïd envahissait un saloon du Far West, tiré sur ses adversaires, et s’est autoproclamé shérif. Trump incarne ce «Far West», avec toutes ses traits répugnants et, pour certains, charmants. Si l’Europe aujourd’hui est une vieille «maison de retraite», rappelant La montagne magique de Thomas Mann, où des dégénérés vivent leurs jours au détriment de la main-d’œuvre migrante, alors Trump est une force jeune, agressive, prédatrice. Son passage à une politique étrangère active est tout à fait rationnel.

Animateur: Des prévisions importantes sont déjà évoquées officiellement. Le représentant spécial du président, Kirill Dmitriev, a souligné qu’au vu des actions plus dures de Trump, l’Europe pourrait commencer à pivoter vers un dialogue avec la Russie. Dans quelle mesure un tel scénario est-il réaliste sous les gouvernements actuels de cette «cinquième partie de l’Occident» dont vous parliez? Après tout, pour des raisons géopolitiques et géographiques, il est objectivement plus avantageux pour l’Europe d’entamer un tel tournant aujourd’hui.

Alexandre Douguine: Vous savez, il y a un an, un an et demi — voire quelques mois —, si nous avions commencé à parler sérieusement de la question que les États-Unis soulevaient au sujet de l’annexion du Groenland, cela aurait semblé si irréaliste que même les penseurs géopolitiques les plus avant-gardistes auraient qualifié cela d’impossible.

Imaginer que l’Europe se prépare d’abord à se battre contre l’Amérique pour le Groenland, puis que cette détermination ne durerait pas plus d’une semaine, se soldant par un recul — cela aurait été inconcevable l’automne dernier. Nous rêvions encore que l’Europe disposait d’au moins une certaine souveraineté.

Aujourd’hui, les Européens se trouvent dans des conditions totalement nouvelles, qui, à bien des égards, sont choquantes. Avant, ils pouvaient se disputer avec Trump sur des détails, comme l’ampleur du soutien à Kiev. Pour Trump lui-même, ce n’est pas particulièrement important: son image de «pacificateur» n’était qu’un écran de fumée, un brouillard. Il n’est pas un hasard s’il a effectivement rétabli le statut du Pentagone en tant que «ministère de la Guerre» — cela en dit long. Il ne se soucie pas d'une vraie paix, ni d’un cessez-le-feu en Ukraine. Il résout ses propres tâches, lesquelles sont purement américaines.

Trump leur a dit franchement: «Concluez rapidement un cessez-le-feu avec les Russes selon les termes que j’ai moi-même acceptés à Anchorage». L’Europe a d’abord répondu avec arrogance: «Nous sommes une coalition des volontaires, nous soutiendrons l’Ukraine et nous nous débrouillerons sans vous». Trump a répliqué: «Alors, gérez, mettez le Groenland sur la table et survivez comme vous pouvez». L’Europe s’est retrouvée dans cette situation soudainement, sans préparation. La panique y règne désormais.

Le fait que Macron ait commencé, dans la chaleur du moment, à parler de quitter l’OTAN, et que Friedrich Merz oscille entre la reconnaissance de l’effondrement de l’économie allemande dû à la rupture avec la Russie et des tentatives de se rapprocher de Washington — c’est de l'hystérie classique. L’Union européenne est en panique. Les dirigeants européens actuels sont des reliques de l’ancien système: des gens à Soros, au Forum de Davos, des adeptes du modèle de Fukuyama, qui a finalement sombré.

Dans cette agonie, ils peuvent proposer n’importe quel scénario, même les plus fantastiques. Y compris: «Pourquoi ne pas s’appuyer sur la Russie? Pourquoi ne pas reconsidérer les relations avec Poutine?». La gravité de ce qu’ils proposent reste une grande question. Pour l’instant, un tel tournant semble improbable, mais dans le contexte de la redéfinition mondiale que Trump a mise en marche, rien n’est à exclure.

Animateur: Restons au sujet que constitue Donald Trump. Cette fois, parlons de son initiative de créer un Conseil de la Paix pour gouverner la Bande de Gaza. Une nouvelle vient de tomber: le porte-parole du président russe a confirmé que Donald Trump aurait invité Vladimir Poutine à rejoindre ce conseil. Que va faire exactement cet organisme, et quelle en sera l’efficacité dans le contexte actuel?

Alexandre Douguine: Je pense que Trump, après s’être retroussé les manches, s’est lancé dans une refonte radicale de la carte politique mondiale. Le droit international, incarné par l’ONU, reflétait un équilibre des puissances vieux de près d’un siècle — un monde bipolaire dans lequel deux superpuissances dialoguaient, tandis que tous les autres pays ne servaient que de figurants. Lorsque l'URSS a commis un suicide géopolitique, ce système a effectivement dépassé sa date de validité. Les Américains ont à plusieurs reprises évoqué la dissolution de l’ONU et son remplacement par une sorte de «Ligue des démocraties», où au lieu du dialogue, il y aurait un monologue américain accompagné du silence approbateur de l’audience.

Aujourd’hui, l’Occident collectif s’est divisé en ces cinq blocs que nous venons d'évoquer. Chacun a son propre programme, mais le tandem Trump–Netanyahu se démarque en particulier. Ce dernier proclame de plus en plus ouvertement être le «roi des Juifs», mettant en œuvre le projet messianique d’un «Grand Israël». Les idées d’exterminer les Palestiniens et d’étendre les frontières d’une mer à l’autre, exposées dans des textes radicaux comme La Torah du roi, ne sont plus de simples théories du complot — elles se reflètent dans le symbolisme même de l’IDF.

Trump, en tant que chrétien sioniste particulier, est encombré par de vieilles institutions. Il a besoin de quelque chose de nouveau, et il commence à façonner des structures alternatives — comme le «Conseil de la paix» — autour de la région centrale de sa géopolitique eschatologique. Cette région, c’est Israël et Gaza. Trump veut créer une institution sans activistes mondialistes comme Greta Thunberg et ses flotilles, composée uniquement de ceux qui ne contrediront pas son ami Netanyahu. C’est aussi un modèle unipolaire, mais dans une nouvelle configuration « mystique ».

Quant à l’invitation à Vladimir Poutine pour rejoindre ce conseil : l’information doit encore être vérifiée. Si Trump a réellement fait un tel geste, alors il suppose à tort que notre position sur Israël est plus douce que celle des mondialistes occidentaux. En réalité, nous condamnons catégoriquement le génocide à Gaza et considérons les méthodes de Netanyahu comme absolument inacceptables. Trump espère s’entourer de ceux en qui il a confiance, mais sur la tragédie palestinienne, nos vues ne coïncident probablement pas avec sa vision d’un «nouvel ordre».

Animateur : Cela vient d’être confirmé par Dmitri Peskov, le secrétaire de presse du président. C’est une information officielle, confirmée par le Kremlin: l’invitation à Vladimir Poutine a bien été faite.

Alexandre Douguine: Alors, il est évident que Trump a confiance en nous, et qu’il pense que nous soutiendrons son initiative. Il est également convaincu que ceux qu’il n’a pas invités délibérément à ce «Conseil de la paix» s’y opposeront. Cet événement — l’invitation à Vladimir Poutine — s’inscrit dans la même veine que l’affaire du Groenland. Nous ne sommes pas ravis par le traité d’achat de l’île, mais, en fin de compte, le Groenland nous préoccupe bien moins que le Venezuela, l’Iran, et surtout l’Ukraine. Les Européens eux-mêmes comprennent parfaitement: si Trump absorbe le Groenland, l’Ukraine sera instantanément oubliée — il n’y aura tout simplement plus de temps pour elle.

L’image de Trump comme opposant aux interventions s’est révélée n’être qu’un brouillard politique. Il a promis d’être un «président de la paix», mais en pratique, il intervient calmement où il veut, menace tout le monde de guerre, et transforme efficacement le département de la Défense en un «ministère de l’Offense» ou un ministère de la Guerre. La paix pour lui n’est qu’une façade. Il n’y croit pas vraiment. Son vrai but est de renforcer l’hégémonie américaine aux dépens de tous — de nous, de la Chine, et, comme on le voit, de l’Europe.

Trump considère l’Europe comme un malentendu agaçant, comme une branche rebelle de sa propre chaîne de distribution qui décide de pousser ses propres marchandises dans sa boutique. Leur désobéissance l’irrite bien plus que notre position calme, souveraine et distanciée. Nous ne provoquons pas; nous agissons avec cohérence: tout ce que nous déclarons, nous le mettons en œuvre, et tout ce que nous faisons, nous l'articulons dans un langage qu’il comprend. Cela ne fait pas de Trump notre ami — il est un ami uniquement pour lui-même. Je ne suis même pas sûr qu’il soit un ami du peuple américain, puisque sa politique pourrait finir en catastrophe. Il risque tout, comme un hussard qui a hypothéqué ses domaines, sa famille, et son avenir en jouant aux cartes. Certains joueurs ont parfois de la chance, mais le plus souvent, ils perdent tout d’un seul coup.

Trump est une brute audacieuse qui a tout misé. Les enjeux dans ce Grand Jeu sont portés à leur paroxysme. Ses mouvements sont imprévisibles: l’invitation de la Russie au Conseil de la paix pour Gaza a probablement été faite pour narguer l’Union européenne, pour leur dire: «Regardez ce que je peux faire». Pour les mondialistes qui, lors du premier mandat de Trump, l’ont qualifié d’«agent du Kremlin», cette invitation ressemble à un cauchemar devenu réalité. L'«ami de Poutine» a invité son « ami » — pour eux, c’est la fin du monde connu.

Cependant, il est difficile d’attendre une paix véritable en Palestine: le destin du peuple longuement souffrant repose entre les mains de ceux qu’on peut appeler des bourreaux et des maniaques. La Russie n’a actuellement pas la capacité d’imposer ses conditions dans cette région sans risquer de provoquer la colère de Trump comme il a énervé l’Europe. Cette invitation est une offre que notre président examinera avec la plus grande responsabilité. Nous n’avons pas besoin de dons. Nous verrons si la Chine et d’autres pays des BRICS rejoignent ce conseil — c’est précisément notre conception multipolaire de l’ordre: une alternative, ni basée sur l’ONU, ni mondialiste.

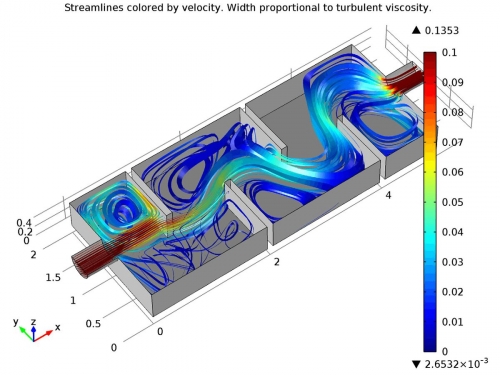

Le monde d’aujourd’hui n’est pas une image en noir et blanc, mais une «philosophie de la complexité» dont le président a parlé lors du sommet de Valdai. Nous sommes dans une situation de mécanique quantique en politique internationale. La mécanique classique, avec son inertie et ses trajectoires calculables de têtes nucléaires en chute, appartient au passé. Ce sont désormais les lois des ondes qui s’appliquent. Des processus extrêmement complexes de superposition sont en cours, qui «s’effondrent» soudainement dans un État-nation particulier: pendant un instant, le premier ministre parle au nom du pays, l’instant d’après, tout redevient un réseau d’ondes où il est difficile de distinguer le début et la fin.

J’étudie quotidiennement les briefings des principaux centres analytiques mondiaux, et j’ai l’impression que personne n’a une compréhension claire de ce qui se passe. Chacun décrit son propre univers avec ses constantes gravitationnelles. Nous avons besoin d’une pensée totalement nouvelle en politique internationale.

Une invitation à un «Conseil de la paix» d’un pays avec lequel nous sommes effectivement en guerre en Ukraine, tout en condamnant l’agression de son allié, Israël, est un paradoxe qu’il faut replacer dans le contexte approprié.

Les anciennes cartes avec des lignes rouges ne fonctionnent plus. Comme le note Sergueï Karaganov, même les armes nucléaires cessent d’être dissuasives dans le sens habituel — la question de leur utilisation directe se pose désormais. Nous sommes dans un état de transition vers une phase nouvelle: l’eau dans la casserole a déjà bouilli ou est sur le point de bouillir. Cette transition stochastique, décrite par les équations de Navier–Stokes et la théorie fractale, se transfère désormais pleinement dans la politique mondiale. Nos analystes doivent abandonner les anciens modèles humanitaires et se tourner vers la nouvelle physique et la théorie des superstructures.

Animateur : Vous avez évoqué la thématique ukrainienne, et sa place dans le contexte actuel est extrêmement intrigante. Selon les publications occidentales, les politiciens européens réécrivent littéralement leurs plans pour l’Ukraine en temps réel: les thèses qu’ils comptaient porter au forum de Davos sont jetées à la poubelle, et toute l’attention se porte désormais sur le Groenland. Pensez-vous qu’il est possible que, désormais, non seulement les États-Unis, mais aussi l’Europe, commencent à s’éloigner progressivement des événements en Ukraine, nous permettant en quelque sorte de mettre fin à ce conflit en tête-à-tête avec Kiev?

Alexandre Douguine: Ce serait l’option optimale, mais je crains que personne ne nous accordera un tel luxe. Bien que je sois convaincu que les jours de Zelensky sont comptés. Il sera certainement «annulé». Il n’est pas certain que Zaloujny le remplacera — quelqu’un d’autre pourrait être installé à sa place. Cependant, nous ne devons pas nous faire d’illusions: Trump lui-même n’est pas prêt à remettre l’Ukraine entre nos mains. De plus, l’existence d’un tel point chaud, terriblement conflictuel, sur notre propre territoire lui profite: c’est un levier classique, un outil pour nous gérer.

Trump ne cédera pas volontairement l’Ukraine. Le plan qu’il propose, prétendument selon nos termes, n’est qu’une tentative de geler le conflit. Ils comptent se regrouper et créer un centre de dissuasion contre nous «au cas où». Je ne pense pas que Trump considère que nous sommes des ennemis existentiels, mais il ne veut certainement pas notre renforcement. Il comprend que la Russie ne peut pas être vaincue, mais aider notre croissance ne fait pas partie de ses plans. Au contraire, son objectif est de nous affaiblir. Par conséquent, nous ne devons pas compter sur sa bonté.

Au contraire, Trump continuera à exercer une pression par des sanctions, et cela pourrait même conduire à des provocations militaires. Trump n’est pas notre ami. Et même si ses opposants le surnomment «ami de Poutine», en réalité, ce n’est pas le cas. Il agit seul, pour ses propres intérêts. Dans sa stratégie — même dans ses versions les plus audacieuses — il n’y a pas l’idée de transférer l’Ukraine à la Russie. Une victoire russe décisive ne fait pas partie de ses plans, ce qui signifie qu’il s’opposera à nous.

Malheureusement, nous devons compter uniquement sur nos propres forces. Nous devons utiliser tout moment favorable: les fluctuations accompagnant un changement de président aux États-Unis, les désaccords en Europe, les scandales de corruption secouant l’Ukraine, et le recentrage de l’Occident sur le Groenland. Tous ces facteurs doivent être pris en compte. Nous n’avons d’autre choix que d’agir en souverains, dans notre propre intérêt et selon notre propre stratégie.

Nous avons besoin d’une stratégie beaucoup plus audacieuse que celle que nous avons actuellement: souveraine, active, rapide et efficace. Si vous voulez, une stratégie à la russe «folle», car en ce moment, nous sommes trop rationnels et trop gentils.

19:50 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : alexandre douguine, donald trump, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 21 janvier 2026

Protéger l’Ukraine pour protéger le Groenland? Sur la logique du document de la DGAP allemande sur la «Doctrine Donroe»

Protéger l’Ukraine pour protéger le Groenland?

Sur la logique du document de la DGAP allemande sur la «Doctrine Donroe»

Elena Fritz

Source: https://t.me/global_affairs_byelena

La Société allemande pour la politique étrangère (DGAP) a publié début 2026 un mémo (https://dgap.org/en/research/publications/donroe-doctrine-requires-firm-calm-response-europe), qui, sous le mot-clé de «Doctrine Donroe», étudie la politique extérieure de la deuxième présidence de Donald Trump.

Ce document mérite l’attention – non pas parce qu’il convainc nécessairement, mais parce qu’il montre de manière exemplaire comment la politique étrangère allemande est actuellement pensée, encadrée et priorisée.

Tout d’abord, voyons l'argumentation du mémo.

L’autrice décrit la politique extérieure de Trump comme une rechute dans une pensée typique du 19ème siècle: nationaliste, imprégnée de christianisme, ouvertement orientée vers la puissance. Le terme «Doctrine Donroe» doit illustrer que Trump réinterprète la doctrine classique de Monroe – qui consiste à protéger l’hémisphère occidental – de façon renouvelée, plus débridée et plus explicite que les gouvernements américains précédents. Trois éléments la caractérisent: d’abord, un mépris ostentatoire pour les normes internationales; ensuite, un «mercantilisme musclé», où les gains économiques sont garantis et sécurisés par la puissance militaire; et enfin, une approche politique reposant expressément sur le court terme, qui relègue la stabilité, les alliances et les effets secondaires au second plan.

De cette analyse découle une mise en garde sur le plan de la sécurité pour l’Europe – notamment en ce qui concerne le Groenland. Même si une annexion est considérée comme peu probable, la région est interprétée comme un cas-test de la projection de puissance américaine. L’Europe doit donc agir de manière unie, souligner son autonomie et tenter de « faire comprendre » ses intérêts en matière de sécurité aux Américains.

Jusqu’ici, le document reste dans le cadre d’une analyse classique des risques. L'étape décisive intervient cependant ensuite – et c’est précisément là que commence le problème.

En effet, la DGAP conclut que l’Europe – et implicitement l’Allemagne – doit poursuivre résolument et approfondir son soutien à l’Ukraine pour contrer d’éventuelles ambitions expansionnistes américaines. La politique envers l’Ukraine devient ainsi une clé stratégique: preuve de la capacité d’action européenne, signal de fermeté face à Washington, et expression d’un réel sujet politique.

Ce lien stratégique constitue le point névralgique du mémo.

Car c’est ici que différents espaces conflictuels, intérêts et logiques de pouvoir sont connectés de manière fonctionnelle, sans qu’une causalité sécuritaire solide soit établie. Pourquoi des livraisons d’armes et un soutien financier durable à Kiev doivent-ils, en particulier, permettre d’atténuer les ambitions américaines dans l’Atlantique Nord, reste inexpliqué. L'Ukraine n’est pas traitée comme un problème de sécurité autonome, mais comme un instrument symbolique universel de la puissance européenne.

Cela nous amène à la question des intérêts.

Contrairement à certaines critiques, le mémo de la DGAP définit clairement les intérêts européens – et donc aussi les intérêts allemands. Selon lui, ils résident dans le maintien de l’ordre basé sur des règles, dans la cohésion européenne et dans une continuité politique crédible, incarnée principalement par la politique envers l’Ukraine. C’est cohérent – mais extrêmement réducteur.

Car les intérêts allemands ne sont pas formulés comme le résultat d’une priorisation ouverte, mais comme une déduction d’un postulat d’ordre. Divers champs politiques – Arctique, Europe de l’Est, relations transatlantiques – ne sont pas évalués séparément, mais regroupés normativement. Les coûts, risques et alternatives pour l’Allemagne elle-même restent peu analysés : c'est-à-dire les coûts politiques, énergétiques, économiques, fiscaux, sécuritaires.

La politique extérieure apparaît ainsi moins comme un instrument de défense des intérêts de l’État que comme une épreuve de fidélité à l’ordre. Toute déviation ne met pas en danger une position concrète mais toute la crédibilité européenne.

C’est précisément là que réside le danger de telles logiques issues de think tanks. Elles remplacent l’évaluation stratégique par des chaînes d’arguments moralement connotés. Elles relient les conflits, plutôt que de les désolidariser. Et elles définissent la capacité d’agir politique non pas par la réalisation d’objectifs, mais par la continuité d'une attitude.

Conclusion :

Le document de la DGAP est moins une analyse de la politique extérieure américaine qu’un miroir de l’auto-affirmation européenne. Il montre comment les intérêts allemands sont actuellement pensés: fortement liés à l’ordre en place, faiblement priorisés, très symboliques. Mais si l’on veut réellement orienter la politique extérieure allemande selon des intérêts nationaux, il faut précisément commencer ici – et reposer la question à laquelle le mémo répond trop vite :

Qu’est-ce qui sert concrètement l’Allemagne – et qu’est-ce qui sert surtout une certaine vision du monde en matière de politique extérieure ?

19:24 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, europe, affaires européennes, ukraine, groenland, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 19 janvier 2026

Toutes les manœuvres sont possibles en attendant les «midterm elections»

Toutes les manœuvres sont possibles en attendant les «midterm elections»

Nos politiciens et opinion-makers ont vécu une semaine mouvementée. Des rumeurs selon lesquelles le Groenland serait annexé à tout moment par les troupes américaines font haleter de nombreux analystes politiques.

Joachim Van Wing

Source: https://joachimvanwing.substack.com/p/alle-registers-open...

Pas seulement mouvementée, la semaine qui vient de s'écouler... Elle a aussi été éprouvante. «Après le Venezuela, voilà encore ça?!». Nos politiciens européens semblent encore ne pas avoir compris comment le président Trump négocie. La méthode Trump est pourtant très simple:

Le président Trump appelle ses partenaires à la table de négociation. Lorsqu’ils sont tous réunis, il se dirige vers la porte, jette une grenade dans la salle juste avant de la claquer derrière lui. Après le bruit, il revient dans la salle de réunion, ouvre une fenêtre et dit :

«Nous devons parler» (Pippa Malgren, 7 janvier 2026).

Une légère panique règne sur le continent européen. Et cela est d’autant plus surprenant compte tenu des traités et accords limpides conclus au cours des dernières décennies entre le Danemark et les États-Unis. D’où viennent alors toute cette hystérie, cette agitation et cette indignation? Peut-être que nos politiciens et journalistes ne sont guère conscients des traités internationaux qui définissent si précisément le statut du Groenland?

Oui, les troupes américaines sont présentes sur le Groenland. Et ce depuis 1951, lorsque la Guerre froide créait encore un état de bipolarité paralysante. Car, même à cette époque, le Danemark n’était pas une puissance maritime mondiale équipée de sous-marins, de cuirassés et de porte-avions pour fermer les mers du monde, ni de sous-marins soviétiques bloquant l’accès du passage GIUK (Greenland-Iceland-United Kingdom). Seul Washington pouvait assumer ce rôle.

« L’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement du Royaume du Danemark, en vertu de la Charte de l’Atlantique Nord, concernant la défense du Groenland. »

— Copenhague, 27 avril 1951, Bibliothèque des traités de l’ONU

Après la dislocation de l’Union soviétique, il a fallu attendre jusqu’en 2007 pour que le Groenland ressurgisse de manière significative dans l’agenda géopolitique. À cette époque, le président Poutine expliquait au monde, lors du sommet de Munich, comment la Russie allait progressivement étendre sa présence dans l’Arctique.

Depuis 1951, des troupes américaines patrouillent le Groenland depuis une base aérienne à Thulé, surveillant la façade arctique de l’Atlantique Nord. En 2020, la base aérienne de Thulé a été officiellement transférée à la United States Space Force, et le 6 avril 2023, la base de Thulé a été rebaptisée: elle s'appelle désormais Pituffik. La base abrite une détection avancée de missiles pour le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD).

Washington a tenté à plusieurs reprises d’incorporer le Groenland par achat, échange ou annexion militaire.

1867-1868 : l’achat de l’Alaska

Après l’achat de l’Alaska à la Russie en 1867, le gouvernement américain montrait déjà de l’intérêt pour une expansion vers le nord. Le Groenland (ainsi que l’Islande) était considéré comme un territoire potentiellement annexable en raison de sa position stratégique. Les ressources groenlandaises ont été cartographiées, mais aucune offre officielle n’a été faite au Danemark.

1910 : proposition d’échange territorial

Au lieu d’un achat direct, des diplomates américains ont voulu organiser un échange complexe. En échange du Groenland, le Danemark aurait acquis le Schleswig allemand. L’Allemagne aurait été indemnisée par de nouveaux territoires aux Philippines. Ce deal n’a pas abouti.

1946 : offre formelle pendant la Guerre froide

Lorsque la Seconde Guerre mondiale s’est progressivement transformée en Guerre froide, l’administration Truman a proposé au Danemark 100 millions de dollars en lingots d’or pour acheter le Groenland. Le Danemark a refusé de vendre. Les États-Unis ont cependant conservé un droit d’usage militaire pour un ensemble de bases militaires.

1958 : tensions accrues

1958 fut une année particulièrement importante. Le Spoutnik a été lancé. Le Pentagone a rapidement installé le BMEWS (Ballistic Missile Early Warning System) au Groenland, en Alaska et en Écosse. Alarmé par les avancées technologiques démontrées par l’URSS, le Pentagone a élaboré des scénarios concrets où il invoquait le «droit d’urgence de l’OTAN» et où le Groenland aurait été annexé de façon permanente et immédiate. Mais ce scénario a également disparu dans les plis de l’histoire.

2026 : toutes les manœuvres sont possibles avant les «midterm elections»

L’intérêt accru et soudain des États-Unis pour le Groenland peut s’expliquer par quatre bonnes raisons :

- Les ressources: pour ceux qui en doutaient encore… une course mondiale a été lancée pour acquérir tous les minerais, roches et ressources qu'offre notre croûte terrestre. Le Groenland possède un potentiel formidable pour l’extraction d’argent, de cuivre, d'or, de zinc, de plomb, de nickel, de niobium, de tantale et d'uranium. Au cours des 25 dernières années, la Chine a quasiment pris le contrôle mondial de l’extraction minière, du raffinage, de la transformation et de la commercialisation des minerais, métaux et minerais. Washington prend conscience de cette vulnérabilité et des dangers qu’elle comporte. L’administration Trump intervient en fin de course en mobilisant tous les moyens possibles.

- Les routes maritimes arctiques: les brise-glaces nucléaires sud-coréens, chinois et russes maintiennent la route de l’Arctique libre de glace en permanence, évitant ainsi aux navires militaires et commerciaux de parcourir des milliers de miles en contournant le canal de Suez ou le cap. Avec des bases aériennes et navales en Norvège, en Finlande — et oui, aussi au Groenland —, Washington peut couper les lignes d’approvisionnement chinoises et russes vers l’Europe et l’Atlantique. Sans un point d’appui au Groenland, il ne peut imposer d’embargos ni de blocus.

- La course spatiale: le «space race» est notre première vraie «guerre spatiale». Sans les satellites de communication d’Elon Musk, les forces ukrainiennes devraient arrêter immédiatement leur combat. Starlink est l’unique infrastructure restante permettant aux forces ukrainiennes de communiquer entre elles et de cibler les objectifs russes. La valeur stratégique et opérationnelle de Starlink dans ce conflit ne peut être sous-estimée. Par conséquent, Pékin va très bientôt lancer sa propre alternative à «Starlink» qui aura la même capacité civile et militaire. Les bases de lancement dans la région polaire seront donc essentielles.

- Les midterm elections: le président Trump sait parfaitement ce qui l’attend si lui et les républicains perdent les élections de novembre 2026. Alors, tout son programme législatif sera bloqué, et Donald Trump n’obtiendra rien de validé. Pire encore, comme il le dit lui-même :

« Si nous ne gagnons pas les midterms, parce que si nous ne gagnons pas… ils trouveront une raison de m’infliger un Impeach. Je serai mis en accusation. »

— président Donald Trump, retraite du House GOP, 6 janvier 2026

Cette fois, Trump ne fait pas d’excès. Lui et son cabinet ont en un an éliminé tant de barrières, contourné tant de règles, violé tant de lois, qu’ils n’auront probablement jamais connu le repos. Si l’administration Trump perd sa majorité en novembre, elle sera la cible d’un combat judiciaire sans pitié, qui l’empêchera de fonctionner normalement. Si Trump remporte les midterms, cette chasse sera reportée après la fin de son mandat. Mais une chose est sûre: Trump continuera à être poursuivi sans relâche pour le reste de ses jours.

En conclusion

Il est tout à fait probable que cette administration utilise tous les moyens pour augmenter sa «cote de popularité». Mais les signaux sont sombres. Son intervention unilatérale au Venezuela semble n’avoir pas modifié l’opinion publique. La saisie de navires sous pavillon russe en eaux internationales n’est pas sans danger, et constitue une nouvelle violation. Pour les électeurs réclamant une politique migratoire beaucoup plus stricte, exécuter une jeune femme blanche a été considéré comme "un pont trop loin".

Et tout comme aujourd’hui en Iran, la classe moyenne américaine s’épuise quand les produits de base deviennent inabordables. La dévaluation incessante de la monnaie entraîne une érosion inévitable du pouvoir d’achat et frappe durement les ménages moyens. Beaucoup d’entre eux avaient imaginé cette seconde année de mandat très différemment, et se préparent à ce que les 10 prochains mois leur réservent.

Et pendant ce temps…

Alors que nous, Européens, regardons anxieusement vers le Venezuela, l’Iran ou le Groenland, la Commission européenne continue en toute discrétion à rédiger des textes pour un orwellien «Chat Control » et à signer sans entraves les accords du Mercosur avec l’Amérique du Sud.

13:16 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, groenland, europe, affaires européennes, donald trump, midterm elections 2026, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 06 janvier 2026

Et après le Venezuela?

Et après le Venezuela?

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/dopo-il-venezuela/

Ce qui s’est passé au Venezuela, ce qui s’est réellement passé – au-delà de tout le bavardage qu’on nous sert – reste encore enveloppé dans un épais brouillard.

Maduro est entre les mains des Américains. Et il sera jugé aux États-Unis pour trafic de drogue. Une accusation risible, étant donné que le Venezuela est absolument marginal dans la production de cocaïne. Et il faut tenir compte du fait que Trump a récemment gracié et libéré Noriega. Un homme formidable, qui avait transformé le Nicaragua en un centre de production et de distribution de cocaïne. En résumé, un État producteur et exportateur de drogue à l’échelle industrielle.

En outre, Trump n’a pas du tout eu honte de dire clairement que l’opération Maduro, son arrestation et sa déportation, avaient un seul objectif fondamental: le contrôle du pétrole, dont le Venezuela est probablement le plus grand producteur potentiel au monde.

La question de la drogue n’est qu’un prétexte dont le président américain n’a nul besoin. Le Venezuela fait partie de ce « jardin privé », cette arrière-cour, que Washington refuse d’abandonner.

L’opération, selon Trump, s’est déroulée essentiellement sans douleur. Parce que l’armée vénézuélienne a laissé faire, se retirant complètement du terrain et se bornant à regarder.

Sans douleur, au sens où cela ne s’est pas traduit par des pertes humaines, bien qu’au moins quatre-vingts Venezueliens aient été tués. Tous dans l'entourage de Maduro.

Il reste cependant de nombreux aspects obscurs, difficiles à déchiffrer.

Probablement, Trump envisage une transition avec une junte militaire, subordonnée à l’autorité américaine. Ce qui expliquerait la neutralité des militaires et leur attente pendant l’intervention américaine et la capture de Maduro.

Ce dernier ne vient pas des rangs de l’armée comme Chavez, mais des syndicats. Et il a toujours eu des relations difficiles avec les forces armées et leurs dirigeants.

En réalité, ce que s’est passé au Venezuela peut être considéré comme le baromètre d’une scène, et d’un scénario, bien plus vaste.

Et, par ailleurs, comme la seule nouveauté véritable dans un contexte international que l’on peut qualifier de stagnation.

Trump a marqué le territoire, semant inquiétude, voire terreur, dans toute l’Amérique latine.

Lula, le président brésilien, a condamné l’action américaine avec des mots très durs, en invoquant les droits et les conventions internationales. La Colombie et l’Équateur tremblent, se sentant sur la liste des prochaines cibles.

Washington n’est pas disposé à dévier de sa ligne en Amérique latine. Même le Mexique, pour l’instant silencieux, semble très préoccupé.

L’Argentine et le Chili se réjouissent, parfaitement alignés sur le Grand Frère américain.

La Russie a réagi de manière très, peut-être trop, mesurée, laissant entendre que Poutine compte exploiter un accord avec Trump pour prendre le contrôle de vastes zones de l’Ukraine, et annexer le Donbass et Odessa.

La Chine paraît extrêmement irritée. Le Venezuela de Maduro représentait un grand fournisseur potentiel de pétrole, dont l’économie chinoise a un besoin urgent.

Les déclarations de Pékin ont été très dures. Mais ce ne sont que des déclarations. Il faudra attendre pour voir quels accords commerciaux Trump pourra établir avec Pékin, accords sur lesquels il travaille probablement déjà.

Le Venezuela reste, en tout cas, la première véritable nouveauté dans un paysage, qui est, comme je viens de le dire, stagnant.

Un signal que quelque chose bouge au niveau des équilibres internationaux.

Nous en verrons probablement les développements dans les prochains mois.

18:18 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, politique internationale, venezuela, amérique ibérique, amérique latine, amérique du sud, caraïbes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 05 janvier 2026

Indignation sélective: tempête pour un refus de visa, silence gêné face à l’usage de la force

Indignation sélective: tempête pour un refus de visa, silence gêné face à l’usage de la force

Gastel Etzwane

Source: https://www.facebook.com/Son.Altesse.Emmanuel

Il arrive que la hiérarchie des réactions politiques dise plus que les discours eux-mêmes. À observer les prises de position françaises récentes, une constante apparaît : l’indignation ne semble pas proportionnelle à la gravité des faits, mais à la nature des intérêts touchés.

D’un côté, un responsable européen se voit refuser l’entrée sur le territoire des États-Unis.

De l’autre, ces mêmes États-Unis conduisent une intervention militaire unilatérale au Venezuela, impliquant l’usage de la force armée sur le territoire d’un État souverain.

Dans le premier cas, la réaction française est immédiate, ferme, indignée. Dans le second, elle est étonnamment mesurée, voire accommodante.

Fin décembre 2025, Washington décide d’imposer des restrictions de visa à Thierry Breton (photo), ancien commissaire européen, en lien avec son action en faveur de la régulation des grandes plateformes numériques.

L’affaire est traitée comme un affront politique majeur.

Le président Emmanuel Macron dénonce une mesure relevant de « l’intimidation et de la coercition » à l’encontre de la souveraineté européenne. Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, condamne « avec la plus grande fermeté » une décision jugée inacceptable entre alliés. À droite comme à gauche, les qualificatifs pleuvent: «scandale», «atteinte au droit», «geste inamical».

Le vocabulaire est fort, l’émotion assumée, la mobilisation quasi unanime. Le symbole est jugé grave, presque existentiel.

Quelques jours plus tard, début janvier 2026, les États-Unis mènent une opération militaire au Venezuela, sans mandat multilatéral, visant le régime de Nicolás Maduro.

Plusieurs États, hors du bloc occidental, dénoncent une violation du principe de non-recours à la force et de la souveraineté d’un État, fondements pourtant proclamés du droit international contemporain.

La réaction française tranche nettement avec l’épisode précédent. Emmanuel Macron déclare alors:

«Le peuple vénézuélien est aujourd’hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s’en réjouir»,

appelant à une « transition démocratique ».

La phrase est lourde de sens.

Elle valide le résultat politique, sans jamais interroger la méthode. Aucun mot sur la légalité de l’intervention, aucune référence explicite au droit international, aucune mise en garde sur le précédent qu’un tel usage unilatéral de la force peut créer. La fin justifie les moyens, pourvu que la fin soit jugée conforme aux attentes politiques occidentales.

Le contraste est difficilement contestable.

Un refus de visa, acte administratif sans conséquence humaine directe, provoque une tempête politique et morale.

Une intervention armée, aux effets potentiellement durables et déstabilisateurs, est accueillie par une forme d’approbation implicite, ou à tout le moins par un silence soigneusement calibré.

Ce décalage n’est pas anecdotique.

Vu de l’extérieur, il confirme un reproche ancien et désormais largement partagé: le droit international est invoqué avec emphase lorsqu’il protège les intérêts occidentaux, mais relativisé dès qu’il devient contraignant pour leurs alliés les plus puissants.

Le problème n’est pas l’existence des principes, mais leur application à géométrie variable.

À force de s’enflammer pour l’accessoire et de se montrer conciliant sur l’essentiel, les responsables occidentaux affaiblissent leur propre discours.

Dans un monde multipolaire, cette incohérence n’est plus seulement perçue: elle est analysée, comparée, et de moins en moins acceptée.

Et c’est peut-être là le paradoxe ultime: ce ne sont pas les adversaires de l’ordre international qui le fragilisent le plus, mais ceux qui prétendent en être les gardiens, tout en en modulant l’usage selon les circonstances.

20:21 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, europe, affaires européennes, thierry breton, venezuela, amérique latine, amérique ibérique, amérique du sud, caraïbes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 04 janvier 2026

Les Américains regrettent d’avoir attaqué la Russie. Les Européens, non. Pourquoi?

Les Américains regrettent d’avoir attaqué la Russie. Les Européens, non. Pourquoi?

Cristi Pantelimon

Source: https://www.estica.ro/article/americanii-regreta-atacarea...

J’ai lu un long article bien informé de Jeffrey Sachs (lien ci-dessous) sur les erreurs stratégiques de l’Occident vis-à-vis de la Russie, depuis la période après les guerres napoléoniennes jusqu’aux accords de Minsk en 2015. Deux siècles durant lesquels l’Occident, selon le professeur américain, a ignoré les demandes fondamentales de sécurité de la Russie, s’est mêlé des affaires russes (notamment entre 1917 et 1920), a pratiqué la double norme (voir le mémorandum de l’historien Pogodin adressé au tsar Nicolas Ier en 1853), a préféré flirter avec Hitler plutôt que d’écouter la volonté de Litvinov d’isoler l'Allemagne nazie, n’a pas tenu ses promesses, ni écrites (Potsdam), ni non écrites (Malte), etc., etc. Tout cela a culminé avec l’idée d’étendre l’OTAN jusqu’à Kiev, ce qui a conduit à la situation que nous avons aujourd’hui.

Je m’attendais à ce que Jeffrey Sachs soit subjectif et « oublie » que les États-Unis sont au moins aussi responsables de l’Ukraine d’aujourd’hui que les Européens l’étaient au 19èmee siècle (on peut aussi mieux comprendre le panslavisme comme une réaction à l’européanisme anti-russe, mais c’est un autre sujet) ; le professeur américain ne fait pas cette omission. Il affirme ouvertement qu’après la Seconde Guerre mondiale, la vision impérialiste américaine a conduit à ignorer la Russie; la note de 1952 de Staline, qui souhaitait une Allemagne réunifiée mais neutre, a été rejetée par Adenauer, homme politique « occidental », et représentant d’une élite qui préférait la tutelle américaine à une russification de l’Europe, c’est-à-dire une entente à long terme avec la Russie. La vision de Brzezinski n’a fait que renforcer cette image de l’impérialisme américain visant à soumettre l’Eurasie par la soumission de la Russie, ce qui impliquait nécessairement la rupture entre l’Ukraine et Moscou, etc.

Toute la construction intellectuelle de Sachs voit la Russie comme une victime de l’Occident des deux derniers siècles (il convient de noter que J. Sachs s’appuie sur une bibliographie historiographique occidentale substantielle, qui mériterait d’être étudiée plus attentivement pour comprendre si elle est en accord avec la vision actuelle de Sachs ou non. Personnellement, je pense que ce n’est pas tout à fait le cas, mais je ne veux pas insister).

En résumé, aujourd'hui, ce sont les Américains qui « déposent les armes », ou du moins c’est ce qui semble. Ils sont prêts à réécrire l’histoire des deux derniers siècles pour affirmer la primauté morale de la Russie par rapport à l’Occident. Ce changement est d’une importance epochale.

En Europe, ce processus n’est pas visible. Du moins, pas au niveau de l’élite dirigeante. Il y a suffisamment d’historiens, de théoriciens sociaux (philosophes, sociologues) ou de géopoliticiens qui pensent comme J. Sachs en Europe, mais le message n’a pas encore passé du domaine des professionnels de la pensée à la sphère politique. Les masses sont divisées, mais ce ne sont pas elles qui font l’histoire.

Nous devons nous demander, à la lumière de cette grande reconsidération historique (un véritable révisionnisme historique – voilà à quel point il est important de pouvoir débattre sans entraves du passé, précisément pour nous libérer vraiment de ses erreurs et être plus libres à l’avenir…), pourquoi n’avons-nous pas les mêmes échos en Europe ?

Politiquement, l’Europe reste suspecte de garder le silence en ce moment. À l’exception de la position vague d’E. Macron, l’Europe occidentale semble ignorer le présent et, surtout, ce changement fondamental de vision stratégique qui se passe aux États-Unis.

Il y a deux explications possibles :

- L’Europe se tait parce qu’au moins au cours du dernier siècle, elle a été obligée de faire de la politique américaine en habits européens (de Wilson à Trump…). Aujourd’hui, elle ne sait pas si Trump ira jusqu’au bout ou sera « renversé » par un nouveau Brzezinski, qui attaquera… la Chine aussi via l’Ukraine ! Mais est-ce totalement exclu? Zelenski sanctionne déjà des entreprises chinoises en Ukraine ou menace de le faire. La question est: qui sanctionne en réalité, de sa propre main?

- L’Europe se tait parce qu’elle a elle-même été complice ces dernières décennies de l’expansion de l’OTAN et, surtout après 1989, a voulu compromettre l’OTAN et les États-Unis en adoptant de manière mimétique l’idée d’une expansion illimitée de l’OTAN (au passage, la Russie a tenté deux fois d’entrer dans l’OTAN, en 1954 et en 2000, lors des moments clés de ses relations avec l’Occident – toutes deux ont échoué).

Mais cette complicité de l’Europe pourrait très bien signifier, en pesant le pour et le contre de ce qui s’est passé hier et aujourd’hui, que les Européens ont utilisé les États-Unis pour attaquer la Russie, afin de compromettre les États-Unis et de les affaiblir à l’échelle mondiale.

Les Européens savaient que la Russie réagirait, et leur riposte entraînerait la désintégration de facto de l’OTAN. Et, en effet, les Américains veulent maintenant la paix et souhaitent que l’Europe prenne en charge sa propre sécurité. Les Européens ont obtenu ce qu’ils voulaient: affaiblir les États-Unis en Europe en provoquant la guerre entre l’OTAN (les États-Unis) et la Russie en Ukraine.

Pourquoi prennent-ils autant de temps, les Européens ? Justement pour que ce processus soit finalisé. Plus les Américains restent longtemps dans le conflit en Ukraine, plus ils seront faibles sur tous les autres fronts, du Venezuela au Moyen-Orient en passant par Taïwan. Sans parler de la guerre économique, où la Chine avance en fanfare, ni de l’occasion de se réarmer/ré-industrialiser dans le domaine de la défense sur la base de la menace russe ; une menace qui pourrait être reconfigurée en menace américaine (voir les accents anti-européens aux États-Unis et anti-américains en Europe, qui flirtent avec la diplomatie…).

En résumé, la politique européenne vise à éliminer les États-Unis du continent avec l’aide de la Russie, non directement, mais symboliquement et par épuisement stratégique. Peut-être que, quelque part, en coulisses, la Chine soutient cette entreprise, et que la Russie n’est pas trop triste. Après tout, tout le monde sait que ce qui s’est passé au cours du dernier siècle porte la marque stratégique américaine, peu importe la « tenue » que les acteurs ont portée.

Le silence de l’Europe est suspect.

Après la grande réorientation stratégique américaine, une surprise pourrait suivre : une nouvelle orientation de l’Europe, qui semble pour l’instant être une puissance désemparée ou dont la boussole est restée bloquée… ?

Nous verrons.

Lien:

https://scheerpost.com/2025/12/23/european-russophobia-an...

19:14 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, actualité, europe, affaires européennes, états-unis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 22 décembre 2025

Les 90 milliards qui n’existent pas – le financement de l’Ukraine par l’Europe comme placebo politique

Les 90 milliards qui n’existent pas – le financement de l’Ukraine par l’Europe comme placebo politique

Elena Fritz

Bron: https://pi-news.net/2025/12/90-milliarden-die-es-nicht-gi...

"Merci, cher Friedrich !": L’Ukraine, le pays le plus corrompu du monde, reçoit de l’UE un prêt sans intérêt de 90 milliards d’euros.

Les décisions nocturnes du Conseil européen nous laissent surtout une impression: celle d’un théâtre politique destiné à donner une illusion d’action, là où il ne reste pratiquement plus d’espace de manœuvre. Beaucoup de problèmes semblent résolus, beaucoup de déclarations paraissent grandes – mais en y regardant de plus près, il reste étonnamment peu de substance.

Commençons par le supposé rassurant: les avoirs d’État russes gelés en Europe restent intacts. Malgré des mois de débats, de charges morales et de menaces politiques, Bruxelles n’a finalement pas osé franchir cette ligne juridique. Cela n’est pas tant l'expression de principes propres à l’État de droit, mais plutôt la reconnaissance que la confiscation formelle d’actifs étrangers serait un précédent dangereux – pour le marché financier européen, la confiance des investisseurs internationaux et la crédibilité fragile des garanties de propriété occidentales.

Au lieu de cela, on a présenté un chiffre qui capte mieux l’attention dans les médias: 90 milliards d’euros pour 2026 et 2027, "provenant du budget de l’UE". C’est là que commence le problème.

Car ce budget de l’UE existe déjà – et il est largement planifié. Le cadre financier pluriannuel 2021-2027 comprend au total 1074 milliards d’euros, soit environ 153 milliards par an. Pour l’Ukraine, aucune ligne budgétaire spécifique n’est prévue. Si l’on mobilisait effectivement 90 milliards d’euros en deux ans, cela représenterait jusqu’à 30% du budget annuel – une ampleur qui bouleverserait fondamentalement la structure financière actuelle de l’UE.

Le budget de l’UE n’est pas un simple coffre-fort, mais le résultat de compromis politiques. Il est principalement alimenté par les contributions de quelques payeurs nets – notamment l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne – et finance des politiques classiques de l’UE: subventions agricoles, projets de transport et d’infrastructure, développement régional. De grands bénéficiaires comme la Pologne en profitent tout particulièrement en chiffres absolus, tandis que des pays comme l’Estonie en profitent en proportion de leur PIB.

Un déplacement massif en faveur de l’Ukraine entraînerait donc inévitablement des perdants au sein de l’UE. Ce que ce vote nocturne ne dit pas. Reste à voir si les programmes existants seront coupés, si de nouvelles dettes seront contractées ou si les règles du budget seront simplement assouplies. Jusqu’à présent, le budget de l’UE est officiellement en équilibre; un déficit structurel serait politiquement délicat et, du moins juridiquement, nécessiterait des explications.

Il n’est donc pas exclu qu’un troisième scénario se dessine: que la référence au "budget de l’UE" soit avant tout rhétorique – un signal politique sans financement assuré. Un simple marqueur pour gagner du temps.

Dans ce contexte, le mécanisme de remboursement choisi est particulièrement révélateur. L’Ukraine remboursera les fonds lorsque la Russie versera des réparations. Cela semble juridiquement net, politiquement élégant – mais c'est économiquement une fiction. En réalité, il s’agit de subventions assorties d’une promesse morale de remboursement. Personne à Bruxelles ne compte sérieusement sur un tel paiement.

Il ne reste donc du grand vote qu’une seule chose: un report. La question fondamentale – qui doit financer à long terme le budget de l’État ukrainien et ses besoins militaires – n’a pas reçu de réponse, mais à été reportée à l’avenir. Chaque euro devra être négocié durement, avec une opposition intérieure croissante dans les États payeurs nets.

L’UE voulait montrer sa détermination, mais a plutôt révélé son épuisement financier. Le problème central n’est pas le manque d’argent, mais le manque de sincérité quant aux limites du possible.

16:51 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ukraine, europe, affaires européennes, actualité, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 17 décembre 2025

Retour aux idées du mouvement MAGA, contre l’UE - La nouvelle « stratégie nationale » de la Révolution conservatrice américaine

Retour aux idées du mouvement MAGA, contre l’UE

La nouvelle « stratégie nationale » de la Révolution conservatrice américaine

Alexandre Douguine

Dans l’émission Escalation de Radio Sputnik, Alexandre Douguine accueille la nouvelle Stratégie de Sécurité Nationale des États-Unis comme un retour à MAGA et à un « ordre des grandes puissances », promettant un retrait de l’interventionnisme mondialiste et déclenchant un tsunami destiné à faire s’effondrer la dernière tentative de croisade libérale de l’UE.

Animateur de Radio Sputnik, Escalation: Commençons par le document qui fait actuellement l’objet d’un débat enflammé en Russie, en Europe, et même en Chine. Je parle de la nouvelle Stratégie de Sécurité Nationale des États-Unis. En particulier, les médias suisses déclarent carrément que ce texte fait en grande partie écho au discours de Munich de notre président Vladimir Vladimirovitch Poutine. Alexandre Gelyevitch, selon vous, est-ce vraiment le cas ?

Alexandre Douguine: Vous savez, avec la publication de cette Stratégie de Sécurité Nationale américaine, nous assistons une fois de plus à l’oscillation emblématique de Trump entre le camp MAGA et les néoconservateurs — oscillation dont nous parlons constamment dans nos programmes et que nous suivons de près. Et on peut dire sans détour : la doctrine actuelle a été rédigée spécifiquement au nom de MAGA. C’est la véritable doctrine « Make America Great Again », la voix des opposants résolus au mondialisme et des critiques sévères des thèses néoconservatrices, le noyau même qui a permis à Trump de remporter l’élection.

En substance, cette stratégie est très proche de ce que j’appelais dans mon livre l’«ordre des grandes puissances».

De nos jours, ce terme se fait de plus en plus entendre dans l’espace public — l'«ordre des grandes puissances». Cela signifie que l’Occident ne se considère plus comme le garant de la démocratie, ne s’engage pas dans la diffusion des valeurs libérales, ne se sent pas responsable de toute l’humanité, et ne se voit pas comme faisant partie d’un espace unique avec l’Europe. L’Amérique est désormais seule. Elle aspire toujours à la grandeur, au développement et à la domination, mais elle définit clairement le territoire de cette domination — principalement l’hémisphère occidental, les deux Amériques. C’est de là que vient l’expression «corollaire à la doctrine Monroe». Un corollaire est une addition, un développement d’un certain projet géopolitique, et ce corollaire de Trump est, en essence, l’ordre des grandes puissances.

Que disent Trump et ses soutiens dans ce document ? L’Amérique se préoccupe principalement de deux continents: l’Amérique du Nord (y compris, si vous voulez, le Groenland comme une extension naturelle de l’Alaska) et toute l’Amérique du Sud. C’est leur zone, et ils se la réservent sans condition. Quant au reste du monde, la principale thèse mondialiste selon laquelle la Russie et la Chine sont les principaux adversaires stratégiques a disparu. De telles formulations n’existent plus. La Russie est évoquée de manière plutôt neutre, voire amicale — comme un partenaire potentiel. La Chine est considérée comme une concurrente économique sérieuse et une menace relative, mais plus comme un ennemi au sens traditionnel. L’intervention dans les affaires du Moyen-Orient et dans d’autres zones eurasiennes sera quasiment nulle. L’Afrique a été déclarée zone indifférente, et l’Inde n’est pas du tout mentionnée — c’est-à-dire qu’elle n’est plus considérée comme un partenaire stratégique.

Le résultat est un monde véritablement multipolaire. Trump déclare ouvertement: oui, nous restons la plus grande puissance, nous maintiendrons et affirmerons notre hégémonie, mais nous allons la réduire considérablement. Le rejet de l’agenda mondialiste ouvre objectivement la voie à d’autres pôles — la Russie, la Chine, l’Inde — pour s’affirmer pleinement. Quant au reste, Trump dit simplement : je m’en fiche, créez vos propres pôles ou pas, comme vous le souhaitez. Bien sûr, l’hégémonie américaine reste extrêmement méfiante envers les BRICS et envers toute consolidation d’autres civilisations. Ce corollaire de la doctrine Monroe constitue un défi direct à toute l’Amérique latine, qui sera contrainte de chercher une stratégie commune pour éviter la domination totale des Etats-Unis sur son continent. La même logique s’applique à l’Afrique.

En réalité, il s’agit d’une stratégie profondément anti-européenne. La solidarité atlantique n’est évoquée qu’avec sarcasme et mépris. Elle propose de «partager le fardeau» des dépenses militaires de l’OTAN: l’Amérique renonce à sa responsabilité première en Europe, en laissant seulement quelques positions clés. C’est, en essence, la fin de l’atlantisme en tant que tel. L’Europe doit désormais penser par elle-même et créer son propre pôle civilisateur.

Cette doctrine reflète l’approche même du mouvement MAGA grâce à laquelle Trump est arrivé au pouvoir. Ensuite, il s’en est très fort éloigné: il ne s’est pas vraiment impliqué dans le conflit ukrainien, l’a couvert d’un faux-fuyant plutôt que de proposer une solution réelle, a bombardé l’Iran, a soutenu de façon radicale Netanyahu — il s’est considérablement éloigné de son programme initial. Et dans cette stratégie nouvelle, il revient à ses racines : un retour aux principes du mouvement MAGA.

Il n’est pas surprenant que le document ait provoqué une véritable panique chez les mondialistes — aussi bien en Europe qu’aux États-Unis eux-mêmes. Ils hurlent sur un ton hystérique: qui a écrit ça ? Si la première doctrine de Trump a été rédigée par des néoconservateurs et des mondialistes — Pompeo, Bolton, Pence — maintenant, elle est en train d’être écrite par de véritables supporters de MAGA: Hicks, Vance, Miller. Le paradigme a complètement changé. C’est un réalisme émergent — agressif, hégémonique, mais néanmoins réaliste. L’idée de promouvoir les valeurs libérales a été rejetée une fois pour toutes.

L’Amérique devient une puissance militaire et politique concrète, clairement délimitée, avec des intérêts évidents qu’elle défendra bec et ongles dans son hémisphère. Quiconque se retrouve à mettre des bâtons dans les roues aura des ennuis. Mais il n’est plus question de libéralisme, de démocratie ou de droits de l’homme. America First — point final. Objectivement, le monde multipolaire dont notre président parlait dans son discours de Munich, rejetant les prétentions occidentales à l’universalité et au mondialisme, est désormais en grande partie déclaré par Trump lui-même. Reste à savoir si le successeur de Trump, par exemple Vance, pourra maintenir cette ligne après Trump qui aura alors plus de 80 ans. Ou si, après tout, les néoconservateurs reviendront à l'avant-poste. Pour l’instant, c’est une déclaration de guerre — pas contre nous, mais contre l’élite libérale-globale mondiale.

Animateur: En parlant de l’Ukraine, on entend actuellement dire que Trump n’est pas content du fait que Zelensky ne semble pas accepter son plan de paix. Le fils de Trump suggère même qu’au milieu de toutes ces histoires de corruption, l’Amérique pourrait cesser complètement son implication dans le conflit ukrainien dans les mois à venir. Quelle est la crédibilité de cette hypothèse?

Alexandre Douguine : Le plan que Trump promeut actuellement est précisément celui qui nous convient. Nous lui avons expliqué très clairement: ce qui est acceptable pour nous et avec quoi nous ne pouvons en aucun cas avoir de rapport. Cependant, ce que nous lui avons expliqué et qu’il a apparemment accepté ne sera pas une victoire totale pour nous. Malheureusement, c’est encore un compromis. Ce n’est pas une défaite — en aucun cas — mais ce n’est pas non plus une victoire dans le sens profond du terme. On peut l’appeler une certaine réussite, on peut l’appeler une humiliation de l’Occident idéologique, et c’est indubitablement une défaite personnelle et finale pour Zelensky — mais ce n’est en aucun cas la fin de l’Ukraine en tant que projet, ni la fin de l’Occident en tant que force civilisatrice.

Trump a parfaitement compris cela. Il a compris l’essentiel: s’il veut vraiment sauver l’Ukraine — c’est-à-dire sauver la tête-de-pont de l’anti-Russie, la tête-de-pont russophobe qui s’est construite contre nous depuis tant d’années — il doit immédiatement accepter nos propositions. Pour les mondialistes, pour les Européens, et bien sûr pour Zelensky lui-même, cela représentera une défaite sérieuse et douloureuse. Mais pour l’Ukraine elle-même, cela ne sera pas le cas. L’Ukraine sera sauvée. Et elle sera sauvée dans la but même pour lequel elle a été créée: en tant qu’anti-Russie. Et c’est Trump qui la sauve, en sacrifiant Zelensky et toute une cohorte d’idiots européens qui ne peuvent toujours pas croire à ce qui se passe.

Si Trump, ayant fait tout ce qui était en son pouvoir, se retire simplement du conflit et le laisse à l’Europe et à l’Ukraine — ce qu’il a d’ailleurs laissé entendre à plusieurs reprises, voire dit très ouvertement — ce serait la véritable option idéale pour nous. Oui, nous devrions encore lutter — peut-être longtemps et avec beaucoup de difficulté — mais alors, nous aurions la vraie perspective d’une victoire authentique, complète et irréversible. Toute trêve que nous pourrions conclure maintenant n’est qu’un répit provisoire, et très court. Ni l’Ukraine, ni l’Union européenne, ni même les États-Unis ne continueront à respecter cette trêve une fois qu’ils sentiront qu’ils ont même la moindre possibilité de la violer à nouveau.

Animateur: Si Trump décide de s’attaquer au Venezuela, et que nous développons une alliance avec le Venezuela, comment la Russie doit-elle réagir?

Alexandre Douguine: C’est une question difficile. D’un côté, nous avons une alliance avec le Venezuela, et si nous étions plus forts, nous devrions nous engager pleinement dans ce conflit du côté de Maduro contre l’agression américaine. Mais, malheureusement, nous ne sommes pas dans cette position : toutes nos forces sont complètement mobilisées dans la guerre en Ukraine — comme en Syrie et en Iran. Après la victoire, nous nous engagerons sûrement. Mais pour l’instant, hélas, nous sommes entravés.

Animateur: Commençons cette partie du programme par une déclaration du représentant spécial du président russe, Kirill Dmitriev. Il a dit que les meilleurs diplomates de l’Union européenne sont maintenant en panique. C’était son commentaire sur un rapport de la Pologne selon lequel Dmitriev lui-même et l’homme d’affaires américain Elon Musk auraient décidé de diviser l’Europe. Quelle est la raison de ce genre de discussions sur la division de l’Europe ? Pourquoi Musk est-il redevenu plus actif ? Il a pratiquement disparu de la scène publique pendant un certain temps, et maintenant il a repris sa polémique avec l’Union européenne au sujet de la liberté d’expression et des lois européennes. À quoi cela mène-t-il?

Alexandre Douguine : En réalité, ici, comme dans l’adoption de la nouvelle doctrine de sécurité nationale et dans les négociations sur l’Ukraine, nous voyons la même tendance générale — un puissant mouvement vers un retour au projet original du mouvement MAGA. Parce que lorsque Trump est arrivé au pouvoir, il a essentiellement proclamé une refonte complète de toute l’architecture mondiale, et les projets MAGA ont effectivement été lancés. Puis il s’en est éloigné de façon sérieuse et significative. Pendant presque un an — huit, neuf mois — il s’est consacré à des choses complètement différentes: dissimuler les listes d’Epstein, se dérober à la pression énorme exercée par le lobby israélien sur la politique américaine, trahir ses fidèles camarades. En un sens, il a cessé d’être MAGA. Il s’est éloigné de MAGA, à une distance critique. Mais tout cela a commencé exactement comme cela commence maintenant. Et maintenant, il revient — Trump revient, et, par conséquent, Musk revient aussi.

Parce que Musk a clairement reçu le feu vert pour commencer à démanteler l’Union européenne. Les « meilleurs diplomates » dont nous parlons, qui détiennent le pouvoir dans l’Union, sont des ultra-globalistes, des ennemis absolus et irréconciliables de Trump, les adversaires les plus acharnés de sa ligne, de ses idées, de sa vision du monde et de la société. L’hiver dernier, en janvier de l’année dernière, il y a presque un an, Musk a lancé ces campagnes contre Starmer, en soutien à l’AfD, contre Macron. Et en réalité, Twitter — son réseau, interdit en Fédération de Russie — est devenu une plateforme qui a consolidé l’opposition populiste dans chaque pays européen, la portant de la même manière que Soros a jadis soutenu les mondialistes, mais en miroir, dans la direction opposée. Maintenant, Musk a simplement repris les mêmes tactiques, mais à l’envers. Et il a commencé à faire cela il y a un an: en soutenant l’AfD, en soutenant les opposants à Starmer en Grande-Bretagne, Marine Le Pen, Meloni — tous ceux qui s’opposent à l’Union européenne, à l’establishment européen, et soutiennent le populisme européen, si vous voulez.

Et puis, Musk lui-même a été écarté de son poste chez DOGE, l’agence pour l’efficacité gouvernementale. En résumé, il a rompu avec Trump, et en même temps, Trump lui-même s’est lancé dans des stratégies complètement différentes, que Musk a seulement critiquées. Mais Musk s’est retenu. D’abord, il a commencé à critiquer Trump, puis il a fait une pause. Et il a attendu que les fluctuations du trumpisme entrent à nouveau dans la phase MAGA. C’est-à-dire qu’on revient à MAGA. Nous avons commencé cette émission avec cela: en Amérique, on voit que Trump revient à son plan initial, au Plan A, au plan MAGA. Et, bien sûr, Musk s’est immédiatement impliqué activement dans ce processus et continue de s’attaquer à l’Union européenne.

Cette fois, c’est beaucoup plus sérieux. Je pense que la deuxième tentative de MAGA pour démanteler l’Union européenne sera bien plus décisive et cohérente. Cela est confirmé par la nouvelle stratégie de sécurité nationale et par le comportement de l’Union dans la crise ukrainienne, qui contrecarrent constamment les plans de Trump pour sauver l’Ukraine. En ce moment, toutes les conditions sont réunies pour simplement détruire l’Union européenne. Plus personne ne cache rien. Musk dit ouvertement: plus d’UE, détruisons l’Union européenne. Il a toutes les raisons de le faire: il soutient un projet conservateur-populiste high-tech, que les libéraux au pouvoir veulent empêcher simplement de vivre et de respirer.

Je pense que l’Amérique elle-même, Trump, et son équipe de trumpistes, où MAGA commence à sortir de son coma et à jouer un rôle de plus en plus important, ont effectivement commencé à démanteler l’Union européenne. Il ne faut que l’applaudir et, si possible, pousser ce qui tombe déjà. Si nous avions le pouvoir et l’influence pour agir sur l’Union européenne, je suis sûr que nous pourrions envoyer ces «meilleurs diplomates européens» dans l’oubli, des deux côtés. Parce qu’il est impossible d’imaginer quelque chose de plus répugnant, détestable, agressif, cynique, trompeur, toxique, pourri de l’intérieur et répandant cette pourriture au reste de l’humanité, que l’actuelle Union européenne.

Animateur: Et cette amende que la société X a reçue en vertu de la nouvelle législation européenne n’était qu’un prétexte pour Musk pour relancer sa campagne contre l’Europe. Tout cela s’est en réalité produit à la demande de Trump, puisque cela coïncidait avec la publication de la nouvelle stratégie.

Alexandre Douguine : C’est juste un prétexte, mais cela s’inscrit parfaitement dans la fluctuation générale du cap de navigation choisi par l'actuel pouvoir américain — du MAGA aux néoconservateurs et retour au MAGA. Il y a un an, lorsque notre programme Escalation s’est fixé pour objectif de suivre de près ces fluctuations de la politique américaine, nous avons décrit avec précision la logique de formation du nouveau régime trumpiste, comme il s’avère maintenant: il oscillera constamment entre MAGA, en s'approchant du projet MAGA — c'est-à-dire en préconisant l’ordre des grandes puissances — et en s’en éloignant. Évidemment, je ne m’attendais pas à ce qu’il aille si loin, si honteusement et si longtemps, en repoussant tous ses soutiens les plus proches. Mais Trump est une personnalité vraiment imprévisible. Avec la même facilité qu’il les a repoussés, il les a rassemblés à nouveau. Tout comme il a naguère chassé tout le monde, maintenant il a autorisé tout le monde à revenir. L’amplitude de ces fluctuations s’est révélée complètement différente de ce que nous avions prévu lorsque nous avons formulé nos hypothèses, mais l’essence du processus est exactement celle-ci.