lundi, 09 février 2026

Que veulent les États-Unis à Cuba?

Que veulent les États-Unis à Cuba?

Leonid Savin

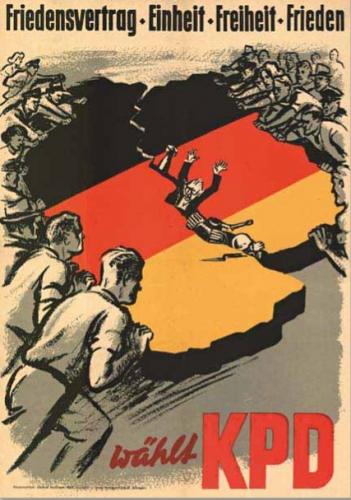

Outre la composante idéologique qui justifie les actions de l’administration Trump, il existe également, en elles, un fondement économique. Après la déclaration du président américain Donald Trump concernant la nécessité d’organiser un coup d’État à Cuba d’ici la fin 2026, et l’introduction de nouvelles mesures restrictives, y compris l’annulation de tous les vols entre les États-Unis et Cuba, La Havane a réagi en qualifiant cela d’ingérence grossière dans les affaires souveraines d’un autre État et d’une nouvelle infâmie du néo-impérialisme de Washington. Bien que l’histoire des relations entre les États-Unis et Cuba depuis la révolution de 1959 ait été marquée par une hostilité constante des Yankees, la phase actuelle — dans le contexte de l’opération de janvier dernier, visant à kidnapper le président vénézuélien Nicolás Maduro et sa femme Cilia Flores, et dans celui des menaces d’attaques aériennes contre l’Iran — est profondément préoccupante.

Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, nourrit également une rancune personnelle contre le gouvernement révolutionnaire de Cuba, qui présente depuis des décennies un modèle politique alternatif au monde. La défaite des États-Unis sur la Playa Chiron en 1961 a été un coup dur pour la réputation de Washington et, en fait, la première victoire sur les Yankees dans l’hémisphère occidental. L’insensibilité de Washington à l’égard de Cuba s’ajoute aux demandes de compensation pour les oligarques fugitifs dont la propriété a été nationalisée après la révolution. Cela est aussi lié aux sanctions américaines contre les navires, y compris ceux qui servent aux croisières touristiques.

Mais Cuba possède également des actifs que des hommes d’affaires comme Trump aimeraient contrôler. Il ne s’agit pas seulement du secteur du tourisme, qui génère une part importante des recettes pour le trésor d’État, mais aussi de l’industrie minière, de la chimie et des industries connexes. Bien que la production de pétrole brut, de chaux, de ciment, d’acide sulfurique, etc., ait diminué au cours de ces dernières années, certains segments méritent toutefois d’être soulignés.

L'Empresa Siderúrgica José Martí (Antillana de‑Acero), dans le cadre de la coopération entre Cuba et la Russie, a lancé en mai 2023 la première phase de production à l'aide d’un four électrique russe. La capacité de production de cette aciérie électrique est de 220.000 à 230.000 tonnes d’acier liquide par an. La modernisation de l’usine métallurgique de La Havane a commencé grâce à un prêt russe. De toute évidence, ce secteur est lié aux intérêts russes.

En 2023, la production de zinc à Cuba a augmenté de 12%, atteignant 58.000 tonnes contre 52.000 tonnes en 2022, grâce à une augmentation de la production à la mine Castellanos, propriété de l’Empresa Minera del Caribe Santa Lucía S.A. Emincar, le seul producteur de plomb et de zinc à Cuba. Le zinc et le plomb sont également nécessaires dans divers secteurs industriels.

Cependant, ce qui est le plus rentable pour Cuba, c’est l’extraction du nickel et du cobalt, qui sont aujourd’hui très demandés. L’organisme principal, responsable de l’extraction, du traitement et de la vente de nickel, est Cubaniquel, qui regroupe 14 entreprises, dont deux producteurs de ce minéral: l’usine Comandante Pedro Soto Alba et l’usine Comandante Ernesto Che Guevara. La première a été fondée à la fin des années 1950 et a commencé la production en 1959. En avril 1960, l’entreprise américaine qui l’exploitait a refusé de payer des taxes conformément aux privilèges accordés par le dictateur Fulgencio Batista, puis a quitté le pays, emportant toute la documentation technique. Mais en avril 1961, les révolutionnaires cubains ont pu commencer la production eux-mêmes. En décembre 1994, une joint-venture a été créée avec la société canadienne Sherritt International, spécialisée dans la production et la commercialisation de sulfures de nickel et de cobalt, ainsi que dans la fabrication, la vente et la livraison d’acide sulfurique aux entreprises nationales. La deuxième usine appartient entièrement à Cuba. Elle a été construite en coopération avec l’URSS et a commencé sa production en 1984.

Il convient de noter qu’en dépit des difficultés d’approvisionnement en énergie et du blocus économique, commercial et financier en cours, orchestré par les États-Unis, les mines cubaines ont été modernisées et leur efficacité améliorée, ce qui a permis en 2024 d’atteindre une production totale de 32.000 tonnes, dépassant les chiffres de 2022 et 2023. En 2025, Sherritt International a produit 25.240 tonnes de nickel et 2729 tonnes de cobalt dans l’usine combinée Moa Nickel S.A., située dans la province de Holguín. Les Canadiens eux-mêmes reconnaissent que l’incertitude géopolitique dans la région influence la situation dans cette industrie.

Il convient également de citer un facteur lié à la détérioration actuelle des relations entre les États-Unis et le Canada. Dès mars 2025, le Premier ministre de la province canadienne de l’Ontario, Doug Ford, a averti que si les États-Unis imposaient de nouveaux tarifs, la province réduirait ses exportations d’électricité vers les États frontaliers des États-Unis et cesserait d’approvisionner en nickel. Selon la douane américaine et l’Agence de protection des frontières du Canada, au cours des trois dernières années, près de la moitié des importations américaines de nickel provenaient du Canada, tandis que 40 à 50% des exportations de nickel canadien étaient destinés aux États-Unis.

Alors que le Canada commence à coopérer plus activement avec la Chine, il ne faut pas exclure que ses exportations de nickel soient redirigées vers là-bas. Le 24 janvier 2026, Trump a déjà menacé d’imposer des tarifs douaniers de 100% si le Canada signait un nouvel accord commercial avec la Chine.

Ajoutons à cela qu’à la fin de 2025, la Monnaie américaine (US Mint) et l’un de ses fournisseurs, Artazn, ont commencé à explorer des moyens de réduire le coût de la production de nickel à moins de 5 cents, puisque les pièces de cinq cents aux États-Unis sont composées à 75% de cuivre et à 25% de nickel, et que, au cours des dix dernières années, le prix de ces métaux a presque doublé.

En seulement un an, le prix du nickel a augmenté de plus de 15%. Et celui du cobalt de plus de 160%. En janvier 2026, le prix du nickel s’élevait à 18.500 dollars la tonne.

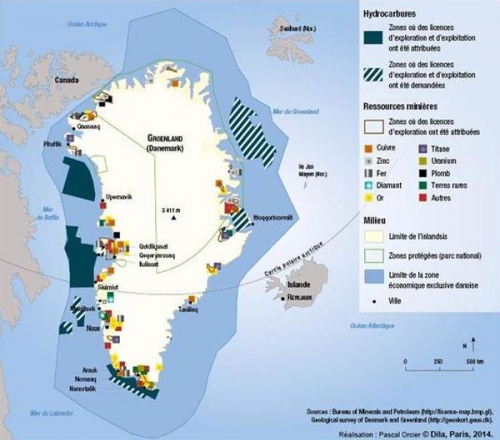

Et si les réserves naturelles du Groenland doivent encore être exploitées, après une étude géologique approfondie, à Cuba, toutes les réserves actuelles et potentielles sont déjà connues. Selon un rapport de la Direction générale de l’industrie minière cubaine, à leur taux de production actuel, le nickel pourrait être extrait et exporté en 17 à 20 ans, et Cuba se classe au cinquième rang mondial pour ses réserves de nickel et au troisième pour ses réserves de cobalt.

Par conséquent, la rhétorique politique des États-Unis sur la « menace communiste » venant de Cuba cache des intérêts économiques plutôt matériels.

12:13 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cuba, états-unis, nickel, canada, sanctions, blocus, caraïbes, amérique ibérique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 07 février 2026

Devises, pouvoir et détermination politique

Devises, pouvoir et détermination politique

Elena Fritz

Source: https://t.me/global_affairs_byelena

Dans le débat géopolitique, on parle actuellement beaucoup des monnaies. De la perte progressive de l’importance du dollar, de la montée du yuan, de nouveaux systèmes de paiement et de mécanismes commerciaux alternatifs. Tout cela est pertinent, mais cela reste incomplet si l’on oublie la question du pouvoir.

Car, historiquement, une règle simple prévaut : aucune monnaie mondiale n'est solide sans soutien militaire.

Ce n’est pas parce que le dollar est « pratique » ou parce que les marchés financiers américains sont si attractifs qu’il domine. Il est dominant parce que les États-Unis ont, pendant des décennies, été prêts à défendre politiquement, et en dernier recours militairement, leurs intérêts économiques, le long des voies maritimes, dans les régions de production de biens ou de ressources, aux points stratégiques.

C’est précisément ici que se trouve le point névralgique de la stratégie chinoise.

Aujourd’hui, la Chine est une grande puissance économique. Le volume des échanges, les capacités industrielles, l’étendue technologique — tout cela est indiscutable. Mais la force économique ne remplace pas la détermination stratégique. Et jusqu’à présent, la question reste ouverte de savoir si Pékin est prêt à défendre ses intérêts également là où les instruments économiques ne suffisent plus.

Le Venezuela et l'Iran ne sont donc pas des sujets marginaux

Ce sont des cas-tests :

– Le Venezuela a montré à quel point il est facile de neutraliser les intérêts énergétiques chinois sous pression américaine.

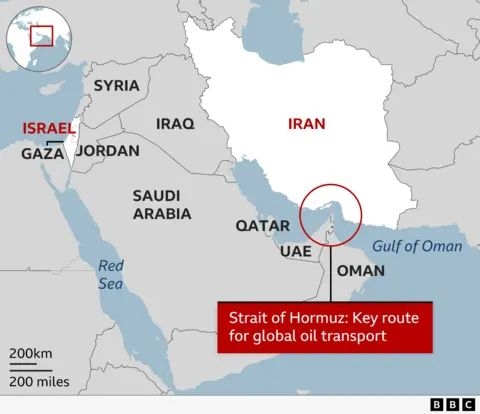

– L’Iran est le véritable marqueur: c’est un nœud pour l’énergie, le transport et l’ensemble de la connexion eurasienne de la Chine.

Si l’Iran tombe, c’est plus qu’un acteur régional qui vacille.

Alors aussi, les éléments clés de la stratégie eurasienne chinoise — la fameuse Route de la Soie — risquent de s’effondrer. Des projets d’infrastructure sans sécurité politique sont vulnérables. Et la vulnérabilité est exploitée dans la lutte pour le pouvoir.

La stratégie américaine est remarquablement claire:

Ce n’est pas la grande guerre qui est menée, mais le découpage progressif des options. Isoler les partenaires, perturber les chaînes d’approvisionnement, couper les flux d’énergie, augmenter les risques politiques. Pas d’attaque frontale — mais une pression permanente qui réduit l’espace stratégique.

Jusqu’à présent, la Chine y répond par esquives et gain de temps. C’est rationnel — mais risqué. Car le temps ne travaille pas automatiquement pour celui qui attend. Souvent, il travaille pour celui qui agit.

Dans cette configuration, un autre point devient crucial: la Chine, seule, est vulnérable stratégiquement. Pas économiquement, mais en termes de sécurité. Une autre situation ne naît qu’avec l’axe russo-chinois, qui changerait fondamentalement le calcul du risque de Washington. C’est précisément pour cela que la politique américaine tente de maintenir ces deux acteurs séparés et de les engager bilatéralement.

La conclusion peut donc être bien plus désagréable: nous vivons une période de transition, particulièrement dangereuse.

– L’ancien hegemon n’est plus tout-puissant, mais il reste suffisamment fort pour détruire,

– les challengers sont capables de riposter, mais hésitent à montrer cette capacité ouvertement.

Tant que cela perdure, peu de choses changeront dans la stratégie américaine. Il n’existe pas encore de « frontière militaire » à laquelle on pourrait se heurter. Et sans cette frontière, les tests, les pressions et les décalages continueront.

La question centrale n’est donc pas: quelle monnaie domine?

Mais: qui est prêt à défendre son ordre, si nécessaire — et qui espère que l’adversaire trébuche un jour tout seul ?

Il reste incertain si cet espoir sera fondé. L’histoire semble plutôt aller dans le sens contraire.

#géopolitique@affaires_mondiales_par_elena

17:43 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, chine, états-unis, devises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 06 février 2026

Le gros bâton : les États-Unis se retournent contre leurs alliés – l’Europe commence à reconnaître le coût de sa dépendance, mais ne peut s’en libérer

Le gros bâton: les États-Unis se retournent contre leurs alliés – l’Europe commence à reconnaître le coût de sa dépendance, mais ne peut s’en libérer

par Shen Sheng

Source: https://www.cese-m.eu/cesem/2026/02/il-grosso-bastone-usa...

Les propos du Premier ministre belge Bart De Wever marquent un changement de ton en Europe : la « protection » américaine devient un levier de pression contre les mêmes alliés. La prise de conscience des coûts de la dépendance s’accroît, mais l’autonomie reste encore loin.

SOURCE DE L’ARTICLE : https://giuliochinappi.com/2026/02/04/il-grosso-bastone-u...

Le nombre de dirigeants occidentaux qui lancent des avertissements sévères contre la pratique, adoptée par le passé, d’une dépendance excessive aux États-Unis, augmente. Le Premier ministre belge Bart De Wever a mis en garde, lors d’un forum de haut niveau sur « L’avenir de l’Europe » organisé par un média belge de première importance, que l’Europe s’est longtemps appuyée sur le « gros bâton » des États-Unis pour sa protection, pour découvrir que ce même bâton est maintenant brandi contre ses propres alliés. En plus de ses observations selon lesquelles l’Europe pourrait passer de « vassal heureux » à « esclave misérable » si elle ne trace pas de lignes rouges, ses paroles sont devenues virales sur les réseaux sociaux dès lundi.

Fin janvier, De Wever a prononcé une série de déclarations cinglantes lors du forum annuel de début d’année « L’avenir de l’Europe », co-organisé par les principaux quotidiens économico-financiers belges De Tijd et L’Echo. En abordant des thèmes tels que l’autonomie stratégique européenne, la transformation des relations transatlantiques, une intégration plus profonde du marché intérieur de l’UE et la fin de l’excès de dépendance vis-à-vis des États-Unis, il a lancé des avertissements nets sur les risques d’une subordination prolongée.

Certains observateurs ont souligné que les paroles de De Wever résonnent comme un sentiment similaire exprimé lors du discours très suivi du Premier ministre canadien Mark Carney à Davos. Tous deux montrent une réflexion plus lucide des alliés traditionnels de l’Occident sur la dépendance passée aux États-Unis et la vague d’angoisse actuelle.

Un moment crucial

Dans la vidéo, De Wever a déclaré que l’Europe a longtemps compté sur le « gros bâton » de Washington pour sa sécurité, mais qu’elle découvre maintenant que ce même levier est de plus en plus utilisé contre ses propres alliés. « C’est un moment crucial », a-t-il dit, ajoutant que la situation actuelle a mis en lumière les vulnérabilités de l’Europe et l’a forcée à faire face à des vérités inconfortables concernant sa dépendance vis-à-vis des États-Unis.

Il a également soutenu que la vision de l’Europe par le président américain Donald Trump est fondamentalement hostile à l’UE en tant que force politique et économique unifiée. Lorsqu’il affirme « aimer l’Europe », selon De Wever, il entend « 27 pays séparés qui vivent en vassaux ou tendent vers l’esclavage », notant que l’économie collective de l’UE est la seule capable de rivaliser avec celle des États-Unis. « Et cela ne lui plaît pas », a-t-il ajouté.

Certains médias décrivent la fermeté récente de certains dirigeants occidentaux envers les États-Unis comme une transition d’un accommodement prudent à une attitude plus assertive, dans le contexte des menaces tarifaires de Trump et des demandes concernant le Groenland. The Guardian l’a qualifié de « moment de vérité pour l’Europe », tandis que la BBC a écrit que « l’Europe abandonne la stratégie douce-douce avec Trump».

Un expert chinois a indiqué lundi au Global Times que ce n’est pas un tournant soudain, mais le résultat d’un processus de longue durée. L’Europe, longtemps traitée comme un « instrument » de l’hégémonie mondiale américaine, a désormais reconnu les coûts de sa dépendance vis-à-vis de Washington.

« Pendant des décennies, l’Europe a fonctionné sur la base d’une hypothèse centrale : les États-Unis garantissent la sécurité, tandis que l’Europe se concentre sur la croissance économique et le bien-être. Mais la réalité offre maintenant un réveil brutal », a déclaré lundi à la Global Times Jiang Feng (photo), chercheur senior à l’Université des études internationales de Shanghai.

« Pendant des décennies, l’Europe a fonctionné sur la base d’une hypothèse centrale : les États-Unis garantissent la sécurité, tandis que l’Europe se concentre sur la croissance économique et le bien-être. Mais la réalité offre maintenant un réveil brutal », a déclaré lundi à la Global Times Jiang Feng (photo), chercheur senior à l’Université des études internationales de Shanghai.

Jiang a dit que l’observation de De Wever selon laquelle le « gros bâton » américain est maintenant dirigé contre ses alliés équivaut, en substance, à admettre ce qui suit: l’Europe ne s’est jamais vraiment appuyée sur de véritables garanties de sécurité institutionnalisées, mais sur la « bonne humeur » de l’Amérique.

La vidéo du forum a également suscité une vague de réactions parmi les utilisateurs européens, dont beaucoup ont exprimé leur soutien aux propos du Premier ministre. Un utilisateur, @dirkschneider1608, a écrit : « Il est temps que le bla-bla constant dans les conseils européens se transforme en actions concrètes. Le moment, c’est maintenant, pas dans cent ans, pas dans une décennie. Sinon, nous finirons dans l’assiette à manger de Trump».

En commentant ses interactions récentes avec Trump et l’avenir des liens transatlantiques, De Wever s’est dit « le plus pro-américain qu’on puisse trouver », mais a souligné que les alliances doivent reposer sur le respect mutuel. « Pour danser le tango, il faut être deux, dans un mariage, il faut s’aimer mutuellement », a-t-il dit, comparant la relation transatlantique à un partenariat qui exige de la réciprocité et non des concessions unilatérales.

Vues différentes, même situation

Les références explicites aux « lignes rouges » et à l'« esclavage » ne sont pas évoquées pour la première fois par le Premier ministre belge, lequel utilise désormais un langage assez dur. Lors du même forum de Davos où le Premier ministre canadien Mark Carney a prononcé un discours très commenté, De Wever a déclaré : « Nous étions dans une position très défavorable à cette époque. Nous dépendions des États-Unis, alors nous avons choisi d’être indulgents. Mais maintenant, tant de lignes rouges sont franchies qu’il ne vous reste qu’un choix: exiger le respect de soi… ». Il a souligné que « être un vassal heureux, c’est une chose, être un esclave misérable, c’en est une autre ».

De manière similaire au Premier ministre belge, le chancelier allemand Friedrich Merz a également souligné la nécessité pour l’Europe de l’unité et de l’autosuffisance. Lors d’un discours au parlement allemand jeudi, Merz a loué «l’unité et la détermination» de l’Europe à réagir face aux menaces tarifaires de Trump durant la crise du Groenland, et a exhorté le continent à agir avec plus de confiance sur la scène mondiale, comme le préconise DW. « Nous étions tous d’accord pour ne pas nous laisser intimider par les menaces de taxes », a-t-il dit. « Si quelqu’un pense pouvoir faire de la politique en menaçant d'imposer des tarifs contre l’Europe, ce quelqu'un sait maintenant que nous pouvons et nous voulons nous défendre. »

« Ces dirigeants européens ont compris le coût de la dépendance, mais ils n’ont pas encore acquis la capacité de s’en libérer », a déclaré Jiang, ajoutant qu’il s’agit d’une situation où « la conscience s’est réveillée, mais les muscles ne sont pas encore développés ». L’expert a analysé que, en raison de divisions internes, de carences militaires et de pressions extérieures provenant des États-Unis, l’autonomie stratégique de l’Europe ne peut pas être atteinte du jour au lendemain et que l’Europe pourrait rester longtemps suspendue entre dépendance et autonomie.

Malgré cette situation, il existe aussi d’autres voix. Selon Reuters, lundi, le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a déclaré lors d’une conférence organisée par l’International Institute for Strategic Studies à Singapour, que l’Allemagne « n’est pas neutre » entre les États-Unis et la Chine, et qu’elle restera toujours plus proche de Washington malgré les tensions récentes.

Zhao Junjie, chercheur senior à l’Institut d’études européennes de l’Académie chinoise des sciences sociales, a déclaré au Global Times que les propos du ministre allemand ne reflétaient pas la réalité changeante que traverse l’Europe. Il a ajouté que les manœuvres politiques internes en Allemagne influencent aussi les déclarations de Wadephul.

Selon Zhao, il existe en Europe trois principales orientations concernant la relation avec les États-Unis. Actuellement, la déception et la distanciation prédominent, exprimées par de nombreux dirigeants européens, car la base de valeurs et la confiance entre l’Europe et les États-Unis ont été structurellement endommagées, et les liens transatlantiques ne reviendront jamais à la « belle époque ».

La deuxième orientation est celle de la contradiction et de l’alternance : tout en reconnaissant des frictions croissantes avec Washington, on affirme que l’alliance n’est pas encore rompue et qu’il reste de l’espoir pour des réparations.

La troisième, relativement rare, consiste à continuer d’affirmer le rôle de leader des États-Unis dans l’OTAN et en Occident, en insistant sur la préservation du cadre actuel d’alliances malgré la fracture transatlantique.

« Quelle que soit la vision qui l’emportera, en Europe, un consensus se forme : les relations transatlantiques ne reviendront pas comme avant, et une période de profonde réorganisation et de désengagement stratégique s’amorce », a déclaré Zhao.

« Un changement de marée dans l’histoire est un processus long, tortueux, plein de contradictions. Il est normal, pas exceptionnel, que différents pays et différentes personnes aient des opinions divergentes. Dans un paysage mondial en mutation, la coexistence de positions divergentes est la norme, tandis que la Chine a maintenu de manière cohérente ouverture, confiance et calme stratégique », a ajouté Zhao.

20:54 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, états-unis, actualité, affaires européennes, politique internatuionale, bart de wever |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 04 février 2026

Cinq élections qui pourraient bouleverser la donne politique en Occident

Cinq élections qui pourraient bouleverser la donne politique en Occident

Peter W. Logghe

Source: https://www.facebook.com/peter.logghe.94

L'année 2026 sera une année électorale et donc potentiellement une année clé pour les démocraties européennes. Qu'il s'agisse de sécurité, d'énergie, de changements géopolitiques, de souveraineté ou de migration, ces élections auront un impact sur l'UE. En avril 2026, les Hongrois éliront un nouveau parlement. Depuis 2010, Orban a réussi, avec sa coalition de centre-droit Fidesz-KDNP, à remporter quatre élections consécutives. Budapest est devenue une plaque tournante du conservatisme européen.

Orban a notamment mené une politique migratoire restrictive, ce qui lui a valu des sanctions juridiques, des pressions financières et politiques de la part de l'UE. Et pour la première fois, toute l'opposition hongroise se rallie derrière une seule figure, Peter Magyar et son parti Tisza, pour défier Orban. Tisza appartient au groupe PPE et se montre très pro-UE. Une défaite d'Orban sera perçue comme un succès stratégique des institutions et de la politique de l'UE.

Les États-Unis d'Amérique, la Suède, la Slovénie et l'Allemagne

Les élections de novembre 2026 aux États-Unis, les élections dites de mi-mandat, sont également importantes. Il s'agit d'un test crucial pour Donald Trump, car il ne dispose que d'une faible majorité à la Chambre des représentants. Il peut jouer plusieurs atouts : la croissance économique, la lutte contre l'immigration clandestine, la guerre contre la drogue, les interventions à l'étranger. Cela suffira-t-il à lui permettre de conserver sa majorité ou va-t-il la perdre ? Et surtout, quelles en seront les conséquences pour l'Europe ?

Les Suédois éliront un nouveau parlement en septembre 2026, après quatre ans de gouvernement au cours desquels les Démocrates suédois ont pu influencer la politique migratoire et sécuritaire en accordant leur soutien au gouvernement de centre-droit. Seront-ils récompensés pour cela ? Les récents sondages indiquent que les sociaux-démocrates ont la faveur des électeurs. Y aura-t-il un nouvel accord avec les conservateurs en Suède ? En Slovénie, le populiste de droite Janez Jansa (photo) espère revenir au pouvoir avec son parti SDS après les élections de mars. Cela signifierait un renforcement du bloc de droite en Europe de l'Est.

Enfin, plusieurs élections régionales auront lieu en Allemagne, où les « etablierte Parteien » (les partis établis) observent avec inquiétude la montée en puissance du parti populaire Alternative für Deutschland. Dans certains Länder est-allemands, l'AfD dépasse largement les 35% des intentions de vote, si l'on en croit les sondages. Non, nous ne nous ennuierons certainement pas sur le plan politique en 2026.

19:02 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : affaires européennes, politique, actualité, europe, hongrie, slovénie, suède, allemagne, états-unis, midterms 2026 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

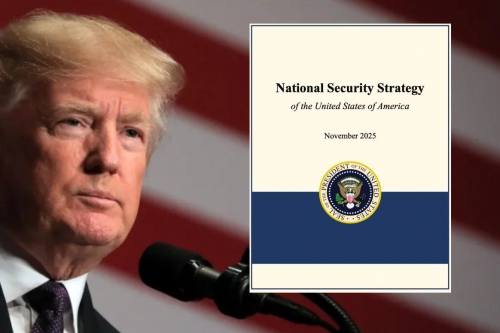

Sur la nouvelle stratégie militaire américaine

Sur la nouvelle stratégie militaire américaine

Leonid Savin

Le 23 janvier 2026, le Département de la Guerre des États-Unis a publié la Stratégie de Défense Nationale, sous-titrée « Restaurer la paix par la force pour un nouveau âge d’or de l’Amérique ». Un vestige important qui attire immédiatement l’attention sur le titre du document est qu’il concerne la défense, non la guerre, même s’il serait plus correct de le désigner comme une stratégie de guerre, puisque le Pentagone a finalement été renommé selon la logique des actions agressives des États-Unis à l’étranger depuis de nombreuses décennies, ce qui est déjà devenu une sorte de norme.

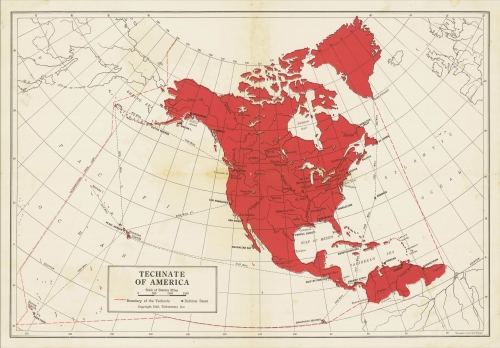

La stratégie se concentre déjà sur l’hémisphère occidental dès les premières pages et présente même une sorte de carte datant de l’époque des Lumières, avec, d’ailleurs, la désignation du Golfe du Mexique, que Donald Trump a tenté de renommer immédiatement après son retour à la Maison Blanche. « Cette stratégie est fondamentalement différente des stratégies grandioses des administrations post-Guerre Froide passées, qui étaient déliées d’un focus concret sur les intérêts pratiques des Américains », indique la section sur l’environnement de sécurité. Ce qui peut être noté concernant les différences, c’est le changement dans le terme terrorisme. Le nouveau document divise ce phénomène en deux sections : le narco-terrorisme et le terrorisme islamique. Si la première innovation est directement liée à la direction vénézuélienne (et, apparemment, sert de signal d’alarme pour d’autres politiciens en Amérique latine), la seconde ravive la phobie des néoconservateurs de l’ère George W. Bush, en insistant sur la diabolisation de l’islam en tant que tel.

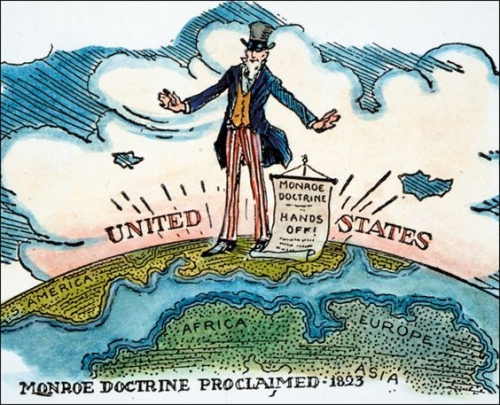

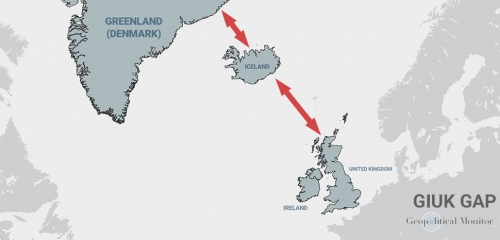

Bien que plusieurs dispositions poursuivent la tendance des deux dernières décennies. Il s’agit d’une désignation des principales menaces sous forme d’États. Quatre pays sont restés inchangés : la Chine, la Russie, l’Iran et la Corée du Nord. Mais, en général, il est dit que « les intérêts américains sont également menacés à travers tout l’hémisphère occidental. Dès le 19ème siècle, nos prédécesseurs ont reconnu que les États-Unis doivent jouer un rôle plus puissant et dirigeant dans les affaires de l’hémisphère afin de préserver la sécurité économique et nationale de notre nation. C’est cette compréhension qui a donné naissance à la Doctrine Monroe et au Corollaire Roosevelt qui a suivi. Mais la sagesse de cette approche s’est perdue, puisque nous avons considéré notre position dominante comme acquise, même lorsque celle-ci commença à s’éroder. En conséquence, nous avons vu l’influence de nos adversaires croître, du Groenland dans l’Arctique jusqu’au Golfe d’Amérique, le canal de Panama, et des lieux plus au sud. Cela menace non seulement l’accès des États-Unis à des terrains clés dans tout l’hémisphère ; cela rend également les Amériques moins stables et moins sûres, sapant à la fois les intérêts américains et ceux de nos partenaires régionaux. »

Ajoutons que la sagesse s’est également perdue dans le fait qu’au moment du discours de James Monroe au Congrès américain, ce pays avait un territoire bien plus petit et, comme l’a correctement noté le président Monroe, n’était jamais intervenu dans des guerres européennes. Mais depuis le 19ème siècle, Washington a adopté une politique offensive, notamment par l’annexion de parties du Mexique et d’anciens territoires espagnols, sans parler des nombreuses interventions du 20ème et 21ème siècles.

Et, en général, la division en hémisphères est une abstraction, tout comme la projection de Mercator donne des dimensions de continents qui ne correspondent pas à leurs échelles réelles. Le point est que les États-Unis essaient non seulement de préserver leur hégémonie, mais aussi de revendiquer le droit exclusif d’intervenir dans les affaires d’autres États (ce qui contredit les promesses électorales de Donald Trump).

Et à propos de la Russie :

« La Russie restera une menace persistante mais gérable pour les membres orientaux de l’OTAN dans un avenir proche. En effet, bien que la Russie souffre de diverses difficultés démographiques et économiques, sa guerre en cours en Ukraine montre qu’elle conserve encore de profonds réservoirs de puissance militaire et industrielle. La Russie a aussi démontré qu’elle possède la résolution nationale nécessaire pour soutenir une guerre prolongée dans son voisinage immédiat. De plus, bien que la menace militaire russe soit principalement concentrée sur l’Europe de l’Est, la Russie détient également le plus grand arsenal nucléaire mondial, qu’elle continue de moderniser et de diversifier, ainsi que des capacités sous-marines, spatiales et cybernétiques qu’elle pourrait utiliser contre le territoire américain. »

À la lumière de cela, le département veillera à ce que les forces américaines soient prêtes à défendre contre les menaces russes pour le territoire national américain. Le département continuera également à jouer un rôle vital au sein de l’OTAN, en calibrant mieux la posture et les activités des forces américaines en Europe afin de mieux tenir compte de la menace russe pour les intérêts américains ainsi que pour les capacités de nos alliés. Moscou n’est pas en position de revendiquer l’hégémonie européenne. L'OTAN européenne dépasse la Russie en échelle économique, en population, et en puissance militaire latente. En même temps, bien que l’Europe reste importante, elle possède une part plus petite et en diminution de la puissance économique mondiale. Il s’ensuit que, même si nous sommes et resterons engagés en Europe, nous devons — et nous donnerons la priorité — à la défense du territoire américain et à la dissuasion de la Chine », indique le document.

Cela mène à la conclusion que les États-Unis ont besoin des membres européens de l'OTAN pour continuer à affaiblir la Russie et les utiliser comme tampon contre la menace. Comme la Russie n’a pas l’intention d’établir son hégémonie dans la partie européenne du continent (ce qui n’est tout simplement pas rationnel et ne correspond pas aux intérêts stratégiques des États-Unis), ce passage contredit l’affirmation précédente selon laquelle la Russie représenterait une menace pour le flanc est de l’OTAN.

Mais lorsque nous lisons des documents anglo-saxons, nous devons essayer de penser de manière anglo-saxonne. Bien sûr, Washington interprète les actions de la Russie strictement selon ses propres critères. L’intérêt des États-Unis à transférer la responsabilité et les coûts de l'« endiguement de la Russie » aux satellites européens est également compréhensible, puisqu’ils sont plus proches de leurs problèmes, et devront aussi faire face à la Chine, qui est la deuxième puissance militaire mondiale.

Une section spéciale de la stratégie est consacrée à la modernisation militaire américaine. Comme le montrent les activités des chefs précédents du Pentagone, il s’agit d’un processus continu où l’armée américaine s’adapte à la situation actuelle et demande régulièrement des financements au Congrès pour toutes sortes de risques. Beaucoup de projets antérieurs ont échoué complètement, tandis que d’autres ont été réorganisés pour répondre à de nouveaux besoins. Dans cette optique, le secrétaire à la guerre actuel, Pete Hegseth, partage la même enthousiasme de ses collègues et propose de renforcer la base industrielle et matérielle des forces armées américaines.

En résumé, les auteurs de la nouvelle stratégie s’inquiètent davantage de la présence d’autres acteurs dans l’hémisphère occidental ainsi que de la montée en puissance militaire de la Chine. Les termes « narco-terrorisme » et « terrorisme islamique » sont dangereux non seulement en tant qu’outils de diabolisation dans un récit, mais aussi, compte tenu de l’expérience historique précédente, peuvent être utilisés comme justification pour des interventions militaires. Sinon, le document suit la ligne des stratégies précédentes.

17:45 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, défense, états-unis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 27 janvier 2026

Le plus grand problème de l'Europe est peut-être son incapacité à distinguer amis et ennemis

Le plus grand problème de l'Europe est peut-être son incapacité à distinguer amis et ennemis

par Giulio Chinappi

Source: https://telegra.ph/Il-problema-pi%C3%B9-grande-dellEuropa...

Qui aurait jamais imaginé qu’un conflit, inédit depuis des générations entre les États-Unis et l’Europe, finirait par éclater, avec le Groenland comme épicentre de cette tempête géopolitique?

Dimanche, heure locale, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré sans détour: je crois que les Européens finiront par comprendre que le meilleur résultat sera que les États-Unis maintiennent ou reprennent le contrôle du Groenland». Le même jour, les ambassadeurs des 27 pays de l’UE se sont réunis à Bruxelles, évaluant l’imposition de droits de douane pour 93 milliards d’euros (108 milliards de dollars) ou des restrictions d’accès pour les entreprises américaines au marché de l'Union. Un jour plus tôt, les États-Unis avaient annoncé qu’ils appliqueraient une nouvelle taxe de 10% au Danemark et à sept autres pays européens à partir du 1er février, jusqu’à ce qu’un accord pour l’achat complet et total du Groenland soit conclu.

En apparence, la dernière réponse européenne semble indiquer qu’enfin, l’Europe pourrait passer de la défense passive à la riposte active. Cependant, la réalité est beaucoup plus complexe. Les droits de douane de 93 milliards d’euros en représailles n’ont pas encore été appliqués. Certains responsables ont noté que cette mesure, ainsi que le soi-disant instrument d'anti-coercition (Anti-Coercition Instrument, ACI), qui peut limiter l’accès des entreprises américaines au marché intérieur de l’UE, «est en cours d’élaboration pour donner aux dirigeants européens un levier dans les négociations cruciales avec le président des États-Unis lors du Forum économique mondial de Davos cette semaine». Mais, selon les rapports, ils attendront jusqu’au 1er février pour voir si Washington donnera suite à la menace tarifaire, avant de décider d’adopter des contre-mesures.

De plus, peu après l’annonce des droits de douane américains, l’équipe de reconnaissance allemande composée de 15 personnes a brusquement interrompu sa participation à l’Opération Arctic Endurance, un exercice militaire au Groenland dirigé par le Danemark pour 2026, et a quitté l’île arctique. Auparavant, sept pays européens, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suède, la France, la Norvège, les Pays-Bas et la Finlande, avaient déployé au total 37 militaires au Groenland. Au moment de la publication, Berlin n’a fourni aucune explication publique pour ce retrait, bien que les analystes l’attribuent largement à la pression tarifaire.

Les États-Unis ont transformé la plaisanterie sur l’«achat du Groenland» en une pression concrète et sérieuse, probablement parce qu’ils ont jugé à juste titre que l’Europe ne réagirait pas de manière énergique. Pendant des années, l’Europe a mal interprété ses propres opportunités de développement ainsi que les changements qui s'opéraient dans le paysage mondial, devenant excessivement dépendante de liens profonds avec les États-Unis et remettant à plus tard, sine die, la coopération avec des partenaires plus vastes, y compris la Chine et la Russie. En conséquence, l’Europe est devenue de plus en plus vulnérable au harcèlement américain, facilement pressurable et manipulable, avec une capacité de riposte limitée.

Par exemple, après l’éclatement du conflit entre la Russie et l’Ukraine, l’Europe a cessé, de manière tranchée, ses approvisionnements en gaz en provenance de Russie, sans faire montre de beaucoup de sagesse politique ou de capacité à évaluer les conséquences concrètes d'une telle décision, pour ensuite se retrouver à faire face à d’énormes coûts économiques et sociaux. Le même schéma s’applique à la Chine. Autrefois florissante grâce à la coopération économique, les relations entre la Chine et l’Europe ont changé lorsque l’Europe a suivi la ligne américaine, en regardant la Chine à travers un prisme idéologique plutôt que comme un partenaire pragmatique.

Dans ses relations avec les États-Unis, l’Europe choisit souvent le compromis, allant jusqu’à l’acquiescement. Lors de la guerre commerciale, l’Europe a pratiquement capitulé sans se battre, ce qui pourrait avoir ouvert la voie aux États-Unis qui peuvent, dès lors, viser ouvertement l'annexion d'une portion du territoire européen.

«Qui sont nos ennemis? Qui sont nos amis?»: c’est là une question de première importance pour toute révolution nécessaire, une phrase bien connue et familière à la majorité des Chinois. Aujourd’hui, apparemment, l’Europe a besoin de cette sagesse. Dans les relations internationales, il n’y a ni amis ni ennemis permanents: l’Europe doit donc faire face à la situation avec réalisme et lucidité.

L’Europe a longtemps cru que les États-Unis étaient ses amis, mais les États-Unis voient-ils l’Europe de la même façon?

Malgré la présence de bases militaires américaines au Groenland et des preuves qui réfutent les affirmations sur la présence de navires de guerre russes et chinois dans la région, les États-Unis auraient pu obtenir facilement ce qu’ils veulent, qu’il s’agisse de ressources minérales ou de routes maritimes arctiques, en renforçant leurs liens militaires avec le Groenland. Cependant, cette fois, Washington s'exprime clairement sur un point: les Américains ne recherchent plus seulement la coopération mais exigent la souveraineté pleine et entière sur le Groenland. Et ils estiment que l’Europe n'opposera probablement que peu de résistance sérieuse.

L’escalade des actions et de la rhétorique américaines montre au monde que, pour les États-Unis, le Groenland est une priorité incontournable. La vraie question est maintenant de savoir si l’Europe pourra faire comprendre à Washington qu’elle est, elle aussi, déterminée à défendre la souveraineté territoriale de ses États membres souverains.

14:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : états-unis, europe, groenland, affaires européennes, souveraineté, souveraineté européenne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 21 janvier 2026

Seward, Trump et la tentation groenlandaise

Seward, Trump et la tentation groenlandaise

par Alessandro Mazzetti

Source: https://www.destra.it/home/seward-trump-e-la-tentazione-g...

Après les nombreux événements rocambolesques du Venezuela, qui, tous, demandent encore à être éclaircis, les déclarations de Trump concernant la nécessité pour les États-Unis d’acquérir le Groenland font écho. Ces affirmations de Washington ont suscité à la fois de l’indignation et de l’inquiétude, non seulement à Copenhague, mais dans toutes les capitales européennes.

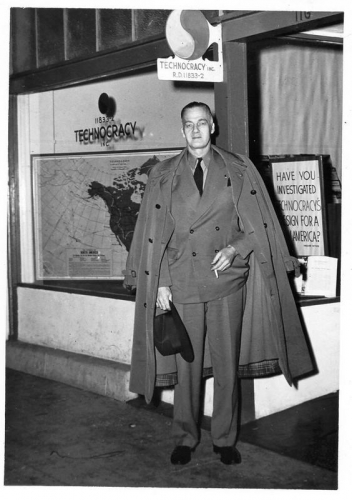

Une surprise en partie injustifiée, car ce n’est certainement pas la première fois que Washington tente d’acheter l’île verte, découverte par Erik le Rouge. Nous allons essayer d’éclaircir un peu la situation en proposant une lecture différente de celles qui ont jusqu’à présent été publiées. Comme mentionné, le désir américain pour le Groenland est très ancien. Le premier à envisager son achat fut le secrétaire d’État de Lincoln, William Henry Seward (photo, ci-dessous), qui est devenu célèbre pour l’achat de l’Alaska par les États-Unis. Selon Seward, l’acquisition de la possession russe ne visait pas seulement à intégrer le Canada et à amorcer un processus d’américanisation de la domination anglaise, mais aussi à relancer la possibilité d’un autre achat potentiel: le Groenland.

En résumé, la doctrine Monroe, ou plutôt l’intention derrière, était de créer un bloc politique-culturel anglo-saxon et germanique, qui pourrait également bénéficier de l’achat du Groenland et de l’Islande. L’offre fut rejetée par la monarchie danoise, et le projet de Seward fut interrompu. Le second cas remonte à la Seconde Guerre mondiale. Après avoir défendu l’île, installé des bases militaires et des centres d’observation météorologique, les Américains ont fait une proposition au gouvernement danois, qui la refusa poliment.

Ce n’est pas la première fois que Trump tente d’acheter l’île; cela remonte à août 2019. Pourquoi cet intérêt renouvelé ? Il est plausible d’en identifier deux raisons principales. La première est la nécessité de renforcer la doctrine Monroe, avec un projet qui, comme le démontrent les pressions exercées par la Chine et la Russie en Amérique du Sud, ainsi que le dynamisme du Mexique, date de plus de 150 ans. La seconde raison réside dans l’application des règles de Montego Bay 1982 (UNCLOS), permettant la création des Zones Économiques Exclusives, qui étendent jusqu’à 200 milles marins la souveraineté sur les eaux nationales.

Ce sujet met en évidence la nécessité pour les États-Unis de renforcer leur système de défense militaire, mais surtout d’accroître leur contrôle sur la route arctique, en raison de la guerre économique féroce en cours. Washington sait pertinemment que, depuis 2017, des navires chinois empruntent régulièrement ces routes, grâce à l’ouverture de l’Arctique. De plus, Pékin est actif dans ces zones depuis plus de vingt ans: les entreprises de l’ancien empire d'Extrême-Orient sont présentes depuis longtemps en Groenland, notamment à Kvanefjeld pour l’uranium, à Cittronen Fjord pour le zinc, à Illoqortormiut pour l’or, et à Isua pour le fer. La stratégie chinoise consiste à construire des infrastructures, ce qui leur confère un avantage stratégique considérable face à leurs concurrents. La Chine prévoit depuis des années de réaliser, à coûts très faibles et avec une main-d’œuvre locale, le réseau d’infrastructures indispensables pour relancer économiquement et commercialement l’île. En 2016, la proposition de Pékin pour réactiver l’ancienne base navale Blue West dans le fjord d’Arsuk a été rejetée délicatement par le gouvernement danois.

Les demandes chinoises pour la construction de pistes d’atterrissage et de nouveaux ports se sont intensifiées ces dernières années, tandis que le gouvernement de Copenhague a souvent repoussé ces offres pour ne pas heurter la sensibilité américaine. La tentative de Washington d’acheter économiquement le Groenland répond principalement à des besoins économiques et commerciaux, car dans un monde dominé par une économie maritime, celui qui contrôle les routes et les ports contrôle le cœur de l’économie. Bien que géographiquement et anthropologiquement le Groenland fasse partie du continent américain, l’île reste une possession européenne. Une acquisition pour des raisons non économiques serait impossible, car cela signifierait une rupture irrémédiable du monde occidental et la fin de l’Alliance atlantique.

22:10 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, histoire, william henry seward, états-unis, alaska, groenland |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Arndt Freytag von Loringhoven, vice-président des services de renseignement allemands (BND): «L’Europe est une colonie numérique des États-Unis»

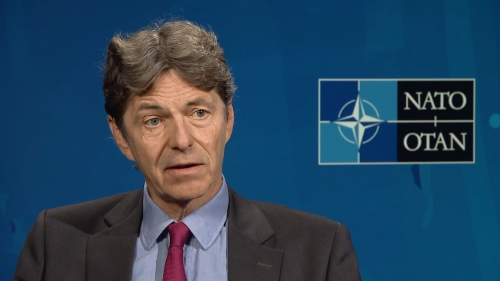

Arndt Freytag von Loringhoven, vice-président des services de renseignement allemands (BND): «L’Europe est une colonie numérique des États-Unis»

L’ancien diplomate et agent de renseignement Arndt Freytag von Loringhoven voit la relation avec les États-Unis à un point historiquement bas – et, même, n’exclut pas la fin de l’OTAN.

par Manfred Ulex

Source: https://www.anonymousnews.org/deutschland/bnd-vize-europa...

Arndt Freytag von Loringhoven (photo, ci-dessous) a été vice-président des services de renseignement allemands, soit du Bundesnachrichtendienst (BND) de 2017 à 2020, et auparavant secrétaire général adjoint de l’OTAN pour le renseignement. Dans une interview avec la Berliner Zeitung, il a fait des déclarations remarquables. En regard de la relation transatlantique qui s'est détériorée entre l’Europe, ou l'UE, et les États-Unis, il a déclaré :

« Les relations transatlantiques sont à un point bas sous Donald Trump, il n’y a rien à enjoliver. Trump s’intéresse aux deals et aux affaires, pas à la préservation des valeurs, à la démocratie et au droit international. Dans son monde, les États autoritaires lui semblent souvent plus proches que l’Europe. Conséquence: l’Europe ne peut plus faire confiance aux États-Unis. »

Il en a déduit que «l’Europe doit devenir plus souveraine» – tout en soulignant qu’elle n’aura plus l’influence mondiale qu’elle avait auparavant. Il réclame notamment que le gouvernement allemand fasse preuve de plus de fermeté – il ne suffit pas de souligner que «la situation est complexe», comme l’a fait le chancelier Friedrich Merz à propos de l’intervention militaire des États-Unis au Venezuela. La même règle s’applique à Groenland: «Une annexion du Groenland devrait être condamnée comme une violation claire du droit international».

En réponse à la question d’une éventuelle confrontation militaire au sein de l’OTAN sur cette grande île, il a répondu: «Trump veut le Groenland, je le vois de la même façon. Pour l’instant, je n’exclurais rien. Il existe bien sûr aussi l’option que les États-Unis n’iront pas aussi loin pour lancer une action militaire – mais tenteront de renégocier les relations, notamment en matière de sécurité, de ressources et de routes maritimes dans l’Arctique. Il est dans l’intérêt de tout l’Occident que la Russie et la Chine ne comblent pas cette lacune. Tant que cela se fera dans un processus de négociation ordonné et équitable, nous pourrons accompagner cela positivement. Mais une attaque militaire dans le but d’une annexion doit être clairement condamnée par l’Allemagne». Il a souligné :

« Une action militaire d’un partenaire contre un autre, surtout s’il s’agit du plus puissant allié – ici, la différence avec Chypre –, ébranlerait profondément la crédibilité de la promesse de solidarité. L’OTAN ne pourrait alors plus projeter de dissuasion. Même si elle ne se dissout pas formellement, comme cela semble être le cas actuellement, elle perdrait toute pertinence. »

En ce qui concerne Amazon, Google, Apple et autres, von Loringhoven a constaté une dépendance européenne énorme vis-à-vis des États-Unis: «L’Europe est une colonie numérique des États-Unis. Nous sommes devenus dépendants de l’Amérique d’une manière qui nous limite énormément sur le plan sécuritaire. L’Europe doit devenir souveraine – dans le numérique comme dans la défense».

Cela ne sera pas facile, a-t-il également souligné: «C’est évidemment un défi de taille, ce qui signifie: développer ses propres capacités en IA, infrastructures cloud, puces, réseaux – la guerre du futur sera numérique et menée avec des systèmes autonomes. La dépendance aux Américains est particulièrement grande, en plus du nucléaire, dans ce qu’on appelle les ‘strategic enablers’, c’est-à-dire dans la reconnaissance, les capteurs et les transports aériens à grande échelle».

21:44 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, états-unis, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

De la souveraineté comme état d'urgence: la géopolitique à l'ère de Trump - Commentaire métaphysique sur les événements de 2025–2026

De la souveraineté comme état d'urgence: la géopolitique à l'ère de Trump

Commentaire métaphysique sur les événements de 2025–2026

Alexander Douguine

La mort du droit international et la triomphe de la « Power Politics »

Question : Alexandre Geliévič, tournons-nous vers les turbulences qui ont surgi au passage de l'année 2025 à l'année 2026. Nous assistons à une escalade synchrone: Venezuela, Groenland, la nouvelle rhétorique de Trump, instabilité autour de l’Iran. Pourquoi ce «projectile» géopolitique à têtes multiples est-il tombé de manière si rapidement à intervalles réduits?

A.D. : Nous sommes témoins d'un moment de vérité — la réalisation des plans que Donald Trump a déjà formulés lors de la campagne électorale de 2024–2025. Ce qui était alors perçu comme de l’extravagance, du vandalisme diplomatique ou du grotesque irréalisable — je veux parler des idées d’annexion du Groenland, de absorption du Canada ou d’invasion directe du Venezuela — prend aujourd’hui forme concrète. Trump n’a pas seulement déclaré la transition vers la Power Politics (politique de puissance), il a commencé à la mettre en œuvre de manière implacable.

Sa maxime récente — « international law doesn't exist » (le droit international n’existe pas), et la seule source de légitimité étant le soi de l’acteur — n’est rien d’autre qu’une définition pure et distillée de la souveraineté. Car selon Carl Schmitt, le souverain est celui qui prend une décision en situation d’exception (Ausnahmezustand). Toute guerre, toute rupture de l’équilibre mondial, constitue une situation d’exception par excellence. Et celui qui impose sa volonté dans ce chaos — est le souverain, peu importe s’il correspond ou non aux normes juridiques.

Il faut s'en rendre compte: le droit international n’est toujours que le produit du consensus des vainqueurs. Lorsque l’architecture juridique existante cesse de satisfaire la voracité des grandes puissances — comme ce fut le cas en Angleterre aux 16ème–17ème siècles, lorsqu’elle s’est arrogée le monopole des mers, provoquant un conflit avec le monde ibérique — la guerre commence. Trump a déclaré: ce moment est arrivé.

Le système a commencé à pourrir dès la dislocation de l’URSS, lorsque des traîtres dans notre direction ont commis un crime allant au-delà de la catastrophe — ils ont remis à l’ennemi les clés du «Grad» (armes et missiles) sur un plateau d’argent. Avec la disparition du camp socialiste, la structure du droit international s’est affaissée et a commencé à s’éroder. Et alors que les libéraux rêvaient d’un monde global, Trump a brutalement interrompu ces rêves: d’abord, renforcer l’hégémonie américaine et l’État-nation, promouvoir le mondialisme est dès lors remis à plus tard. Nous sommes au cœur de la Troisième Guerre mondiale, dans le processus de redéfinition de la carte du monde.

Néo-Monroïsme et fin des petites souverainetés

Trump a actualisé la fameuse «doctrine du dollar de Monroe». Si James Monroe, au 19ème siècle, postulait la libération de l’Amérique de toute influence européenne, Trump a inversé cette thèse: cela signifie désormais la gestion directe et totale de Washington sur tout l’hémisphère occidental. Comme Tucker Carlson l’a justement noté, il s’agit du passage de la République à l’Empire.

Dans cette situation, la Russie n’a pas d’autre choix ontologique que de se proclamer "Empire" à son tour et d’affirmer la Doctrine de Monroe eurasienne: « L’Eurasie — pour les Eurasiens. »

- Trump déclare: "L’hémisphère occidental appartient aux États-Unis".

- Nous devons répondre: "L’hémisphère oriental est la sphère de domination de la Russie et de la Chine (ainsi que de l’Inde)".

Nous entrons dans l’ère d’un monde tripolaire. Le destin de l’Europe dans cette configuration est désastreux et imprévisible — elle risque de devenir la victime de la prochaine guerre pour le Groenland entre les États-Unis et l’OTAN, et les élites bruxelloises, déjà totalement désemparées, sont prêtes à collecter des fonds pour la «défense du Danemark».

Pour nous, l’impératif est clair: devenir un pôle souverain de puissance. Dans cette nouvelle topologie mondiale dure, les petits États-nations appartiennent au passé. La notion de souveraineté pour les pays sans bouclier nucléaire est forcément annulée.

- L’Arménie, par exemple, n'a pas les moyens d'être souveraine.

- La Géorgie ou l’Azerbaïdjan, de la même façon, ne peuvent pas davantage être souverains.

- Le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan ou le Kirghizistan ne peuvent pas être souverains.

Soit ils deviennent partie intégrante de notre Union, de notre "Grand Espace" (Grossraum), soit ils deviennent une plateforme du Front Occidental (ou de la Chine). Il n’y a pas d’autre alternative. L’époque des «Confédérations neutres» est terminée.

L’Étranglement Énergétique et la « Pensée après Gaza »

Question : Ne se met-il pas en place, contre nous, une stratégie d’étranglement énergétique par la chute des prix, compte tenu des réserves disponibles au Venezuela, en Iran et des ambitions arctiques des États-Unis?

A.D. : Les risques sont colossaux, de fait. Trump, en attaquant notre flotte fantôme et en imposant des sanctions, cherche à nous priver du «droit de respirer». L’énergie est une arme. L’attaque contre Maduro, la pression sur l’Iran, les revendications sur le Groenland — tous ces éléments forment une chaîne de blocages de nos perspectives arctiques, des perspectives arctiques qui nous ont été données par Dieu.

Mais répondre en « exprimant une préoccupation » ou faire appel au vieux droit international — c’est montrer une faiblesse que Washington et Bruxelles ne cessent de railler. Nous sommes déjà dans un monde où le «chant du prophète Jérémie» est inapproprié.

De plus, je suis convaincu: une prochaine opération de changement de régime se prépare contre la Russie.

- D’abord, ils ont, par le truchement d'Israël et des États-Unis, éliminé la direction du Hamas et du Hezbollah.

- Ensuite, ils ont tué des officiers de la Garde révolutionnaire iranienne (IRGC) et des scientifiques nucléaires iraniens.

- Maintenant — une attaque de drones contre la résidence de notre président et une attaque contre la triade nucléaire.

C’est une «marque noire». Il n’y a plus de lignes rouges. Notre réponse doit être un régime dans lequel chaque jour devient la «Journée de l'Orechnik». Les attaques doivent viser les centres de décision, la direction politique du régime terroriste ukrainien.

Nous devons maîtriser la philosophie terrifiante qui s'est instaurée — cette philosophie, c'est la pensée de l'après-Gaza. Comme Adorno a questionné la possibilité de la poésie après Auschwitz, nous devons comprendre: en 2026, la référence, qu'on le veuille ou non, c'est Gaza.

- Soit tu transformes l’ennemi en Gaza.

- Soit tu deviens toi-même Gaza.

C’est une conclusion anti-humaniste, véritablement immorale, mais nous n’avons pas d’autre choix, vu les circonstances. Les vainqueurs — Netanyahu, Trump, Zelensky — ne sont pas jugés. Nous, par humanité, ne considérions pas les Ukrainiens comme des ennemis, car nous croyions qu’ils faisaient partie de notre propre peuple. Mais en regardant Zelensky, Boudanov, Malyuk — je ne vois pas en eux des expressions de notre peuple. Ils relèvent d'une ontologie différente, qui nous est étrangère. Et si nous continuons à jouer à l’humanisme et à basculer dans des mièvreries à la «Tchebourachka», à célébrer des mariages au milieu de l’apocalypse — il n’y aura plus ni mariages ni Tchebourachka ni Russie.

Trump: Ennemi honnête et chance de victoire

Question: Il y a un an, vous avez qualifié Trump de «chance», car il n’est pas un maniaque du même type que les mondialistes fous. Votre opinion a-t-elle changé après un an de son mandat?

A.D.: Trump est à la fois un ennemi et une chance. Le fou, c’était Biden avec son mondialisme hypocrite, qui a déclenché la guerre en Ukraine. Trump, lui, incarne la volonté de puissance; il a abandonné «le langage du mensonge» parce qu’il n’en a plus besoin. Son monde — c’est celui de la formule «Je peux le faire et je le ferai».

Au cours de cette année, Trump a évidemment évolué — au départ de l'intéressant programme MAGA, il s'est malheureusement rapproché des néoconservateurs. En politique intérieure, il n’a rien fait — ni arrestations de corrompus, ni purges promises (où en est l’affaire Epstein?). Mais en politique étrangère, il s’est montré bien plus interventionniste que prévu.

Mais c’est cela, sa «sincérité». On ne peut pas jouer avec lui à la diplomatie truquée — car, dans ce cas, il sort simplement une arme. Il ne comprend que le langage de la force. Et c’est notre chance. Nous devons agir en miroir: ne pas expliquer, ne pas justifier, mais prendre ce qui nous revient. Trump ne respecte que ceux qui sont capables de réduire l’ennemi en ruines — comme Israël avec Gaza (que Trump, il faut le noter, a tacitement approuvé).

Phénoménologie du cynisme

Question : Mais qu’en est-il de ses tweets sur «l’esprit d’Anchorage» et de son amitié avec Poutine?

A.D.: C’est un cynisme absolu, cristallin. Trump loue avec le même pathos la «grande boisson diététique» qu’il boit à flots, et les négociations avec le leader d’un pays insulaire comme Vanuatu. Il ne tente même pas de mentir — il retransmet simplement le flot qui jaillit de sa conscience, où tout est «great».

Sa tentative de «sauver l’Ukraine» par une trêve a été pour nous un piège mortel, et, heureusement, son arrogance impériale a rapidement ramené tout à l’ordre — aux ultimatums que nous avons rejetés. Trump est transparent. Quand il ne dit pas directement «Je vais vous tuer», il le sous-entend. Nous avons appris à lire ces pensées. Il n’y a plus de place pour les illusions et les négociations. Il ne reste que la Volonté de la Victoire — la volonté de triomphe, laquelle sera exclusivement appuyée sur ses propres forces.

15:05 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, russie, états-unis, donald trump, alexandre douguine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 18 janvier 2026

L’Antéchrist 2.0: la vision de Peter Thiel

L’Antéchrist 2.0: la vision de Peter Thiel

Source: Дугин об Антихристе 2.0: Визионерство Питера Тиля

Par Alexandre Douguine

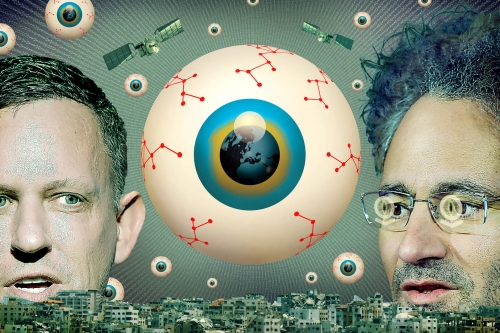

Au printemps de l’année dernière, en réfléchissant aux premiers pas de Trump au pouvoir, j’ai écrit un article où je soulevais la problématique d’un « État encore plus profond ». La logique était la suivante: si Trump a déclaré la guerre à l’État profond et, si, malgré tout, on lui a permis d’accéder au pouvoir, n’existe-t-il pas en Amérique (et, plus généralement, en Occident) une instance encore plus puissante et secrète, que j’ai provisoirement appelée l'«État encore plus profond» (Deeper State)?

Ce matériel, publié simultanément en anglais, a été pris très au sérieux par les cercles MAGA, ce qui a suscité un débat: existe-t-il réellement, et si oui, qu’est-ce que cela pourrait être? Plusieurs versions ont été proposées. J’ai suggéré que l'«État encore plus profond» pourrait être constitué des cercles de pouvoir influents, dont les porte-parole sont les technocrates de la Silicon Valley, Peter Thiel étant le plus influent et le plus intellectuel d’entre eux.

Ce qui m’a frappé, c’est son soutien à l’idée de Curtis Yarvin (et en partie de Nick Land) sur la « Lumière Obscure » et la mise en place d’une «monarchie américaine» avec Trump comme empereur, ainsi que ses plans pour créer une ville utopique du futur au Groenland. Konstantin Malofeev a récemment écrit à propos de ce projet: «Le Groenland ne sera pas seulement un centre d’extraction minière. Il sera aussi le plus grand lanceur de fusées au monde. Il existe d’autres plans commerciaux beaucoup plus américains. L’idéologue du second mandat de Trump, Peter Thiel (créateur de PayPal, Palantir, investisseur dans Facebook, etc.), à travers l’entreprise Pronomos Capital, est le principal investisseur de la startup Praxis.

L’objectif de Praxis est de construire une ville ultramoderne dans laquelle l’intelligence artificielle, la blockchain et les cryptomonnaies seront activement utilisées pour sa gestion. Minimiser l’intervention de l’État (le directeur du projet, Dryden Brown (photo), s’est inspiré du livre «La Grève» d’Ayn Rand). Une ville de technocrates, sans religion, sans conscience, avec des chiffres à la place des mots. Le Groenland a été choisi comme siège.

Et maintenant, Ken Howery, co-fondateur de PayPal avec Thiel, devient ambassadeur des États-Unis au Danemark. Sur son site, la ville de Praxis affirme compter déjà plus de 150.000 citoyens, avec un volume total d’investissements supérieur à 1,1 billion de dollars. La liste comprend des personnes de 80 pays et 429 villes. Curieusement, il n’y a pas un seul Groenlandais. Ni même leur représentant. Parmi les investisseurs réputés, on trouve Alameda Research, de Sam Bankman-Fried. Avant d’être condamné à 25 ans pour fraude sur la plateforme FTX, il était membre de la bande pédophile d’Epstein et propriétaire d’un « penthouse polyamoureux » à la méthamphétamine pour l’élite aux Bahamas. Une des versions démo de la «ville du futur». Une dictature numérique pure, sans ornements. Intelligence artificielle pour des personnes dans une extase éternelle. Inhumanité dans le sens le plus complet du terme».

Mais je n’étais pas certain que cela soit ainsi, et j’ai suggéré que l'on observe Peter Thiel avec plus d’attention. Thiel lui-même a également rejoint le débat, directement ou indirectement, soulevant des thèmes caractéristiques de notre école de pensée: le règne de l’Antéchrist, la fin des temps, la figure de Katekhon, l’existence de l’âme, le rôle du libéralisme et des Lumières radicales en tant qu’idéologie du diable.

Avant même la COVID, j’ai reçu la visite d’émissaires de Thiel qui m’ont proposé d’ouvrir un grand dialogue sur la géopolitique du futur, le rôle de la terre et de la mer, du pétrole et du gaz, de l’esprit et de la matière. Il a été découvert que je possédais des investissements assez importants dans une de nos principales banques commerciales. Il s’intéressait à l’eurasisme et, aussi étrange que cela puisse paraître, au traditionalisme et à l’eschatologie.

Ces relations n’ont pas connu de développement majeur, en partie parce que j’étais soumis à des sanctions très sévères depuis 2014, ce qui compliquait les contacts. Convaincu qu’il ne pouvait pas m’inviter aux États-Unis, Thiel avait promis de venir en Russie, mais la pandémie de COVID-19, la guerre et la campagne électorale de Trump ont alors commencé, dans laquelle Thiel et d’autres technocrates de la Silicon Valley (notamment Elon Musk) ont joué un rôle décisif. Le dialogue a également été repoussé sine die.

Cependant, ce qui est intéressant, c’est que Thiel a accordé une interview sensationnelle au New York Times, dans laquelle il a longuement parlé de l’Antéchrist, puis il a prononcé tout un cycle de quatre conférences spécialement consacrées à ce sujet.

Voici comment l’IA d’Elon Musk (Grok) présente ces conférences, qui, par définition, se veulent anti-woke, c’est-à-dire qu’elle prétend être « objective » et se distancer de la propagande dure du libéralisme globaliste, qui est en partie «liée» à d’autres versions de l’IA (cette thèse n’est pas totalement justifiée, car d’autres plateformes d’IA, avec la programmation adéquate, peuvent être configurées dans différents registres idéologiques, parfois très radicaux).

Peter Thiel, entrepreneur et investisseur connu, a donc donné une série de quatre conférences sous le titre général «L’Antéchrist» («The Antichrist: A Four-Part Lecture Series») en septembre et octobre 2025. Ces conférences ont été programmées par l’organisation à but non lucratif ACTS 17 Collective (Acknowledging Christ in Technology and Society, («Reconnaître le Christ dans la technologie et la société»), qui cherche à développer une communauté «chrétienne» dans le domaine technologique. Les événements se sont déroulés à San Francisco.

Ils étaient strictement privés et non officiels (sans enregistrements ni retransmissions officielles), et il a été demandé aux participants de ne pas divulguer leur contenu publiquement. Les billets étaient vendus uniquement en privé, non transférables et non remboursables, et ils se sont rapidement écoulés. Le public comprenait des centaines de personnes, principalement des invités de l’industrie technologique, des chrétiens, des intellectuels et des sympathisants de Thiel. Chacune de ces soirées avait prévu des boissons, une conférence, une session de questions-réponses avec le modérateur Peter Robinson (ancien rédacteur de discours de Reagan) et le public, ainsi que des desserts. À l’extérieur, il y avait des protestations avec manifestations et musique, mais à l’intérieur, l’ambiance était calme et savante.

Les conférences étaient structurées comme une série cohérente, dans laquelle chacune s’appuyait sur la précédente. Thiel, basé sur sa foi chrétienne (influencé par René Girard et d’autres penseurs), a relié la figure biblique de l’Antéchrist aux problèmes actuels de la science, de la technologie, de la politique et de la mondialisation. Il a défini l’Antéchrist comme «le roi maléfique, le tyran ou l’anti-messie qui apparaît à la fin des temps» et a averti que ses manifestations pouvaient prendre la forme d’institutions mondiales, de réglementations et d’attitudes anti-technologiques qui mèneraient au blocage et à l’apocalypse.

Thiel s’est inspiré de la théologie, de l’histoire et de la littérature, citant René Girard, Francis Bacon, Jonathan Swift, Carl Schmitt, John Henry Newman, Vladimir Soloviev et d’autres. Il a également évoqué le concept de «Katekhon», la force qui retient l’Antéchrist (d’après Thessaloniciens, 2) et l’a relié à des structures contemporaines telles que Trump, MAGA et les États-Unis.

Voici une brève description de chaque conférence avec ses thèmes principaux :

Conférence 1: «La connaissance doit augmenter» (15 septembre 2025)

Thème principal: la relation entre l’Antéchrist et l’Armageddon, ainsi que le rôle de la science et de la technologie. Thiel a affirmé que l’Antéchrist exploite les peurs face aux menaces existentielles (guerres, rumeurs de guerres, apocalypse technologique) pour prendre le contrôle et arrêter le progrès. Cela mène à l’immobilisme déjà observé dans le monde. Exemples clés: références à Daniel 12:4 («la connaissance se multipliera») et Matthieu 24:6; Los Alamos comme symbole de l’escalade des menaces. Thiel a averti que les peurs (par exemple, de l’intelligence artificielle ou des armes nucléaires) sont utilisées pour exercer un contrôle global.

Conférence 2: «L’empire et la relation de l’Antéchrist avec le gouvernement» (22 septembre 2025)

Thème principal : Les formes de gouvernements antéchristiques et leur évolution. Thiel a discuté de comment les gouvernements peuvent être antiscientifiques ou pro-scientifiques, antéchristiques ou pro-chrétiens, et comment la mondialisation (Daniel 12:4 : «beaucoup vagueront») conduit à «un monde unique»: «l’Empire de l’Antéchrist», qui réprime la science. Il a illustré cela par des exemples littéraires: La nouvelle Atlantide de Bacon, Les voyages de Gulliver de Swift, Watchmen d’Alan Moore (où Ozymandias est la figure de l’Antéchrist, cherchant la paix par un gouvernement mondial) et One Piece d’Eiichiro Oda (le monde futur réprime la science, le héros est chrétien).

Cependant, dans un article écrit par Thiel sur le même sujet, le même projet de Bacon était identifié à la création de la «civilisation de l’Antéchrist» et de sa «Nouvelle Atlantide» comme prototype de l’époque moderne européenne, considérée comme satanique. Il est évident que Thiel passe d’un extrême à l’autre dans l’eschatologie.

Conférence 3 : « Comment une seule personne peut conquérir le monde et à quelle vitesse elle doit agir pour y parvenir » (29 septembre 2025)

Thème principal: Comment une seule personne (l’Antéchrist) peut conquérir le monde en une seule vie. Thiel insiste sur la «vitesse»: l’Antéchrist doit être jeune (idéalement 33 ans, comme le Christ, Bouddha ou Alexandre le Grand) pour accumuler richesse et pouvoir rapidement. Les figures plus âgées (comme Xi Jinping ou Trajan) ne conviennent pas. Exemples: Napoléon (30 ans), Hitler (50, mais trop tard); dans la littérature: le chapitre 33 de Tite-Live sur l’histoire romaine, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien (les hobbits atteignent la maturité à 33 ans).

Le thème de la vitesse et de l’accélération est central dans toute la philosophie des «Lumières Obscures» (accélérationnisme de droite) et joue un rôle clé dans la construction de stratégies politiques, économiques et militaires.

Bien que Trump ne corresponde pas à la description des trentenaires, le vice-président Jay D. Vance, qui a été promu à cette charge justement par Peter Thiel, y correspond. Mais, en observant le comportement de Trump lors de son deuxième mandat, on peut supposer qu’il s’est fixé un objectif difficile à atteindre: vivre jusqu’à 90 ans par cette voie. Et encore une fois, l’ambiguïté: d’un côté, Thiel semble critiquer l’Antéchrist, le mettre en garde, mais, de l’autre, dans de nombreux aspects, il lui témoigne une sympathie ouverte.

Conférence 4: «La Nouvelle Rome» (6 octobre 2025)

Thème principal: Le «Katekhon» contemporain et la «nouvelle Rome» de l’Antéchrist. Thiel a identifié les États-Unis comme un potentiel Katekhon (qui retient l’Antéchrist), mais avec des traits d’unipolarité et d’hégémonie (OTAN, dollar, rôle de «gendarme mondial»). San Francisco, en tant que centre séparé de Washington, risque de devenir l’épicentre de l’État global. Après la Seconde Guerre mondiale, le Katekhon était l’anticommunisme (1945-1989), aujourd’hui, c’est la bureaucratie. Exemples: Guantanamo (la formalisation affaiblit); Russie/Poutine: trop faible; les Juifs comme résistance à l’Antéchrist (selon Soloviev).

Thiel parle des Juifs de manière aussi paradoxale que tout le reste. Il se fonde sur leur définition dans le Nouveau Testament comme «durs de cœur», c’est-à-dire obstinés. Thiel dit: par leur entêtement, les Juifs n’ont pas accepté le Christ, et par cette même obstination radicale, multipliée par leur dureté, ils n’accepteront pas non plus l’Antéchrist (mais ce n’est pas certain).

En général, Thiel exprime des opinions libertariennes: il voit l’Antéchrist dans la centralisation, les réglementations (par exemple, dans les tentatives de contrôler l’IA), l’activisme climatique (Greta Thunberg comme «légionnaire de l’Antéchrist») et les organisations mondiales comme l’ONU, qui mènent au blocage et à la fin du monde. Il soulignait que la technologie est «un nouveau miracle, même s’il est noir», qui s’oppose à tout cela, et appelle à la vigilance.

Ces conférences font suite à ses interventions précédentes sur des thèmes similaires (par exemple, en 2023 à Paris et en 2025 à Oxford), mais la série de San Francisco est la plus détaillée.

En lisant tout cela, il est difficile de ne pas ressentir que nous ne sommes pas aux États-Unis, mais dans les conférences de la «Nouvelle Université» de Moscou de la fin des années 1990 et du début des années 2000, où, avec les intellectuels du cercle de Ioujinsky et la jeunesse néo-traditionaliste la plus avant-gardiste, nous discutions de thèmes très proches, où religion, géopolitique, mystique, philosophie, science et relations internationales s’entrelacent dans un champ extravagant.

À l’époque, pour les observateurs extérieurs, cela semblait marginal et excentré. Personne ne penserait à qualifier de «marginales» ou «excentrées» des figures comme Peter Thiel, Elon Musk, Alex Karp, et encore moins J. D. Vance ou Trump, qui s’inspirent clairement de ces idées. Mais tout peut arriver.

Ainsi, l’«État encore plus profond» (Deeper State), s’il est réellement proche des projets techno-oligarchiques des «Lumières Obscures» (cela semble le être, mais cela demande une recherche plus approfondie), se présente sous la lumière suivante :

1. Il reconnaît que le mondialisme libéral, l’idéologie des droits de l’homme, le wokisme, la politique de genre et l’agenda écologique ne fonctionnent plus. C’est ce que Thiel appelle l’«Antéchrist collectif»: le Parti démocrate des États-Unis, les dirigeants libéraux contemporains de l’UE, les écologistes, les ONG, les partisans de l’immigration incontrôlée, les fanatiques de la «société ouverte» (Soros et son fils). La bureaucratie étatique inefficace est aussi incluse dans cette catégorie. Jusqu’ici, tout est correct, et nous sommes tout à fait d’accord. C’est le projet de la modernité occidentale: déchristianisation, matérialisme, athéisme, anti-christianisme et, finalement, satanisme pur.

2. Contre les mondialistes, Thiel propose de soutenir le «Katekhon», la figure du Retenant. Et d’établir un Empire mondial. Déjà sans aucun signe de droits de l’homme ou de démocratie. Mais qu’est-ce que cet «Empire»? À sa tête, les États-Unis et le monarque américain (Trump ou son successeur). L’aristocratie héréditaire est formée par les technocrates, et leurs vassaux, les programmeurs. Le reste deviendra une main-d’œuvre brute, dont le besoin disparaîtra progressivement, et les personnes à faible quotient intellectuel seront simplement remplacées par des robots ou des algorithmes. Le monarque américain se fusionnera avec une intelligence artificielle puissante (AGI) et la Singularité se produira. Autrement dit, dans cette version, l’«Empire» c’est les États-Unis (d’où le corollaire de Trump à la doctrine Monroe, la capture du président du Venezuela et les plans d’annexion du Groenland puis du Canada), et le Katekhon, c’est l’Intelligence Artificielle.

3. Le concept d’«âme immortelle» sera réutilisé, mais dans un contexte assez sinistre. Selon Thiel, le changement de sexe n’est que la première étape (il a lui-même une orientation non traditionnelle). Ensuite, il faut apprendre à transférer la conscience (= l’âme) d’un corps à un autre, qu’il soit humain, mécanique ou autre. Ce sera la victoire de la «religion», mais d’une manière très particulière. Son prototype est la même organisation qui a organisé les séminaires de Thiel à San Francisco (Acknowledging Christ in Technology and Society, «Reconnaître le Christ dans la technologie et la société»).

Si le premier point de ce programme d’accélération de droite peut être accepté, les points second et troisième, bien qu'évoquant vaguement quelque chose de familier (Empire, Katekhon, immortalité de l’âme... on a déjà entendu cela quelque part, mais c’est précisément l’idée russe !), appliqués aux États-Unis, à l’intelligence artificielle et au posthumanisme, créent l’image de l’authentique Antéchrist, mais version 2.0. En lieu et place de l’Antéchrist déjà existant, les technocrates proposent un Antéchrist à venir. C’est une invitation à faire un pas de plus sur le même chemin vers l’abîme que l’Occident a parcouru durant toute l’époque moderne.

Si tout cela est vrai, alors la différence entre le simple «État profond» (le libéralisme globaliste classique) et l’«État encore plus profond» devient claire. Ce ne sont que deux phases logiques du même processus historique. Ainsi, dans l’Apocalypse, une corne de la bête a déplacé les autres jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’une.

Compte tenu de ce que Trump fait actuellement en politique mondiale, abolissant le droit international, envahissant des États souverains, kidnappant des dirigeants légitimes, emportant pétrole et minéraux d'où bon lui semble, bombardant des installations nucléaires et, de surcroît, soutenant ouvertement le régime franchement démoniaque de Kiev, la thématique des séminaires de Thiel cesse d’être quelque chose d’abstrait.

Cependant, ce n’est qu’une première approche du problème de l’«État encore plus profond» après une année de présidence de Trump. Parallèlement, d’autres thèmes ont émergé, divisant même les plus fidèles supporters de Trump en deux camps antagonistes. Et ces thèmes sont liés à notre sujet. Je leur consacrerai mes prochains articles.

15:40 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : actualité, alexandre douguine, peter thiel, états-unis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 14 janvier 2026

Tout comme ses prédécesseurs, Donald Trump ne voit pas d'un bon oeil le monde multipolaire qui se profile à l'horizon

Tout comme ses prédécesseurs, Donald Trump ne voit pas d'un bon oeil le monde multipolaire qui se profile à l'horizon

Marcel Bas

Source: https://www.facebook.com/roepstem

L’escalade actuelle sous l'égide de l’administration Trump (notamment les récentes actions contre Maduro au Venezuela et la montée des tensions en Iran) constitue la dernière étape d’un plan américain quinquennal, mis en œuvre avec un succès variable par les gouvernements successifs de Bush à Biden. Ce plan consiste à briser l’axe énergétique entre la Russie, la Chine, l’Iran et le Venezuela. Nous assistons actuellement à la réalisation spectaculaire, sans ambiguïté, de ce plan sous nos yeux. Bien entendu, cela n’a rien à voir avec une volonté de libérer les peuples de dictateurs ou de fanatiques religieux.