Source: https://strategika.fr/2023/09/05/lire-et-discuter-clausewitz-penser-la-guerre-pierre-le-vigan/

Abonnez-vous au canal Telegram Strategika pour ne rien rater de notre actualité

Pour nous soutenir commandez les livres : “Globalisme et dépopulation” et « La guerre des USA contre l’Europe » édités par Strategika

Né en 1956, Pierre Le Vigan, issu d’une famille populaire, a grandi à Boulogne-Billancourt. De bonne heure rétif à la pensée préfabriquée, il a publié, jeune, dans des revues sans esprit de chapelle, défendant la liberté de l’esprit et l’aversion pour l’esprit bourgeois et le conformisme. Il a défendu l’idée d’une troisième voie entre économie étatique et marché débridé. Ultérieurement, attentif aux mouvements des sociétés, il a publié, notamment dans la revue « Éléments », des articles sociologiques, littéraires, philosophiques, nourris de ses lectures, de ses expériences, de ses goûts, de ses aversions, aussi, pour certains aspects du monde moderne. Il est urbaniste et a travaillé dans le domaine du logement social. (Source : Babelio).

Alors que l’Europe redécouvre la guerre, il serait peut-être temps de relire le grand traité de Clausewitz (1780-1831) : « De la guerre ». Présentation d’un livre décisif.

Alors que l’Europe redécouvre la guerre, il serait peut-être temps de relire le grand traité de Clausewitz (1780-1831) : « De la guerre ». Présentation d’un livre décisif.

Certains observateurs ont pu penser, avec la fin de la guerre froide et de l’Union soviétique en 1991, que la guerre cesserait d’être un problème majeur, du moins pour l’Europe. Certes, des conflits subsisteraient (on le verra : Mali, Syrie, Afghanistan…), mais loin de chez nous, et de faibles conséquences pour nous. C’était le rêve d’un monde apaisé. Du moins pour les pays ayant la chance d’avoir des dirigeants issus du « cercle de la raison ». C’est-à-dire des libéraux partisans de la poursuite et de l’accélération de la mondialisation. En avant vers un monde de plus en plus uniforme et de plus en plus lisse, malgré quelques accros inévitables. Telle était la perspective.

On peut se demander si l’erreur n’était pas totale. En d’autres termes, est-ce que la guerre froide n’était pas précisément ce qui empêchait les guerres chaudes ? La guerre d’Ukraine déclenchée en 2022 montre que l’Europe n’est pas préservée des guerres. Du reste, nous avons vite oublié les guerres de Yougoslavie et les bombardements de l’OTAN sur la Serbie, une action assimilée trop rapidement à une simple correction administrée à un pays complaisant envers des nationalistes « d’un autre âge ». On connaît la formule qui est clamée par la caste dirigeante, face à tous les rebelles à un nouvel ordre mondial à la fois géopolitique et moral : « Nous ne sommes plus au Moyen Âge ! » Ce qui veut dire : « Vous avez tort de croire à l’existence de constantes anthropologiques. »

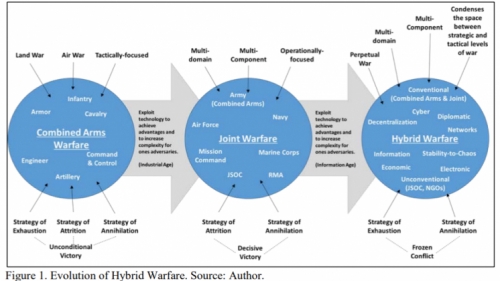

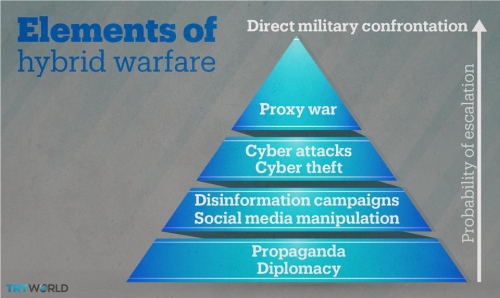

Et pourtant. Chassez le réel, il revient au galop. Voilà donc que la guerre revient, en Ukraine, et que ses conséquences économiques – au détriment de l’Europe – nous rendent cette réalité plus sensible que jamais. Mais depuis 2015 (attentats Charlie Hebdo, Bataclan, puis Nice, etc.), voilà que la guerre a pris des formes nouvelles, extra-étatiques. C’est la guerre des partisans, c’est le terrorisme, c’est aussi la guerre informationnelle, technologique, industrielle. Ce sont des guerres pas toujours déclarées mais néanmoins bien réelles. Un camp veut en affaiblir un autre et le mettre à genoux. Par tous les moyens, même légaux, la production de lois, par exemple dans le domaine international, étant aussi une forme de guerre. Exemple : la guerre, ou au moins les sanctions, contre un pays « non démocratique », non « LGBT friendly », etc.

Nous redécouvrons une constante de l’histoire des peuples et des civilisations : le monde est conflictuel. Comment avons-nous pu l’oublier ? Comment nos gouvernants peuvent-ils encore rester aveugles à cette évidence ? Comment les entretiens de Macron sur la politique étrangère (par exemple sur le site Le grand continent) peuvent-ils être aussi désolants par leur insignifiance et ses actes aussi consternants ou contre-productifs ? À moins que les discours à la fois lénifiants et inquiétants soient encore un moyen de mener une guerre contre les peuples pour leur cacher qu’il y a bien un projet oligarchique de gouvernance mondiale – projet parfaitement assumé et conforme à une idéologie que l’on peut contester, mais dont la cohérence est réelle d’un point de vue universaliste – et qu’il n’y a pas qu’une seule politique internationale possible.

La « Formule » de Clausewitz

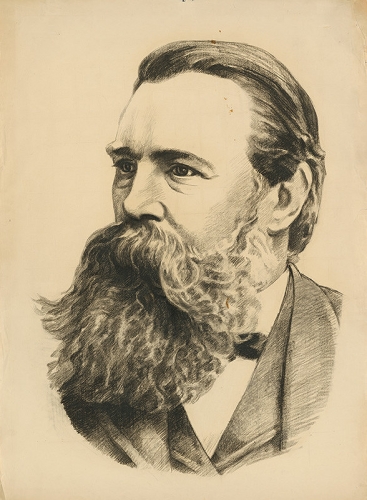

Le spectre de la guerre plane donc sur les Européens. Un foyer de guerre peut toujours s’étendre. Une guerre localisée n’est jamais assurée de le rester. C’est le moment de réfléchir à nouveau à ce que Clausewitz nous a dit de la guerre. Il faut tout d’abord ne pas se méprendre sur le projet de Clausewitz (1780-1831). Il ne fournit pas une « doctrine pour gagner les guerres ». Pas même celles de son temps. Clausewitz fournit une série de leçons d’observations. Ce n’est pas la même chose. Des leçons pour comprendre des situations diverses. Son objectif est de nous montrer ce qui caractérise un conflit guerrier par rapport à d’autres phénomènes socio-historiques. Qu’est-ce que la guerre a de spécifique dans les activités humaines ? Comment connaître la guerre et qu’y a-t-il à connaître dans la guerre ? Il s’agit donc, par-delà la diversité des guerres, de déterminer ce qu’il y a de commun à toutes les guerres. C’est une entreprise aussi capitale que de chercher à connaître quelle est l’essence de l’économique, ou l’essence du politique.

Une grande partie des discussions tournent autour de ce que Raymond Aron a appelé la « Formule » de Clausewitz : « La guerre est une simple continuation de la politique par d’autres moyens. » Considérée comme trop brutale par certains politologues, ceux-ci ont proposé soit de l’inverser, soit de la corriger. Au risque de lui enlever toute sa force. Ou de verser dans la pirouette. Et si la question n’était pas d’invalider cette formule, mais de bien la lire, et d’en comprendre toute la force explicative ? La guerre, expression de la politique ? Bien sûr, mais de quelle politique ? La guerre selon Clausewitz est à la fois un outil du politique et une forme du politique. Une continuation de la politique par d’autres moyens. Un outil et une nouvelle tunique. Du reste, doit-on comprendre la Formule : « par d’autres moyens [que les moyens politiques] » ? Ou « par d’autres moyens [que les moyens de la paix] » ? De là une question : tous les moyens non directement politiques de faire évoluer un rapport de forces relèvent-ils de la guerre ? Même question pour tous les moyens non directement pacifiques, c’est-à-dire fondés sur une contrainte (financière, morale, etc.), sur la technologie, la mobilisation des masses, la propagande, l’intoxication, la déstabilisation… On voit que la simple définition que donne Clausewitz ouvre déjà à la possibilité de diverses interprétations.

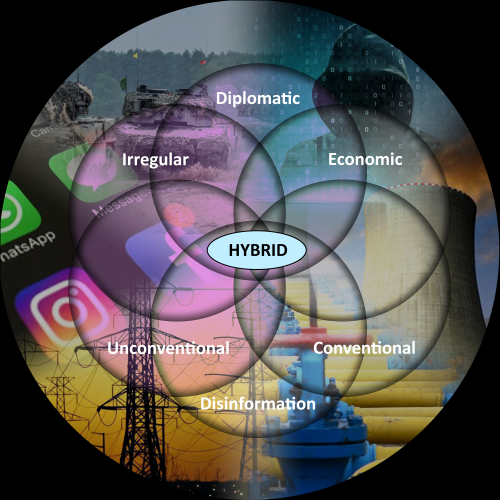

Dès lors, la guerre est-elle le seul affrontement entre deux armées ou est-elle l’ensemble des moyens, diplomatiques, idéologiques, moraux, économiques, destinés à faire plier l’adversaire ? Ainsi, la guerre peut être – version restreinte – la seule confrontation des armées, ou bien – version large – l’ensemble des moyens, militaires ou autres, visant à soumettre l’adversaire à notre volonté et à modifier un rapport de forces en notre faveur. La guerre peut donc être définie selon deux interprétations, l’une restreinte, l’autre élargie. La guerre, c’est : a) seulement quand les armes parlent ; ou bien b) quand l’ensemble des leviers sont mobilisés pour exercer une violence sur l’adversaire et le faire plier, sans que les armées entrent forcément en action. La guerre suppose comme préalable, dans les deux définitions, conflit d’intérêt entre deux puissances, et conscience de ce conflit, au moins par l’un des deux camps, et sentiment d’hostilité même s’il est inégalement partagé. C’est dire que la guerre relève du politique en tant que mode de gestion des conflits.

La guerre comme mode des relations publiques

L’une des difficultés dans la lecture de Clausewitz est justement ceci : bien qu’étant « à la fois stratège et penseur du politique » (Éric Weil), il ne définit pas toujours de manière identique le politique. C’est « l’intelligence de l’État personnifié » (De la guerre, livre I, chap. 1), nous dit Clausewitz. C’est encore ce qui représente « tous les intérêts de la communauté entière » (livre VIII, chap. 6). Ces deux définitions ne s’opposent pas. Comprendre où sont les intérêts pour les défendre : les deux propositions de Clausewitz se complètent. Reformulons cela en termes modernes : le politique, c’est la recherche de l’intérêt de l’État en tant qu’il représente la nation. La guerre est-elle, dès lors, uniquement la résultante du politique comme analyse rationnelle des intérêts de la nation ? Non. C’est la réponse que nous suggère Clausewitz. Il écrit : « La guerre n’est rien d’autre que la continuation des relations publiques, avec l’appoint d’autres moyens » (De la guerre, livre VIII, chap. 6). Cela veut dire que la guerre a toujours une dimension politique, mais ne résulte pas toujours d’un choix politique d’un sujet de l’histoire. La guerre échappe en partie à la dialectique sujet-libre choix-acte (dialectique de Descartes). Elle est une interaction. Elle est un mode des relations publiques. C’est bien pour cela que lorsque l’on étudie l’enchaînement qui mène à une guerre, on ne peut que rarement attribuer l’entière responsabilité d’un conflit à un seul camp. On observe ainsi qu’il y a guerre lorsque les deux protagonistes la veulent. Si un des deux ne fait qu’accepter la guerre (sans quoi, c’est pour lui la capitulation), il y aussi guerre. Mais peut-il y avoir guerre quand aucun des protagonistes ne la veut ? C’est l’hypothèse d’un enchaînement fatal non voulu. Or, Clausewitz envisage les deux cas de figure, la guerre prévue et assumée ; et la guerre qui nous échappe en partie.

Un exemple du Clausewitz rationnel est celui de la « Formule », déjà cité plus haut. Le Clausewitz rationnel est aussi celui qui dit : « L’intention politique est la fin, tandis que la guerre est le moyen, et l’on ne peut concevoir le moyen indépendamment de la fin. » Mais l’irrationnel pointe quand Clausewitz écrit : « Ne commençons pas par une définition de la guerre lourde et pédante ; bornons-nous à son essence, au duel. La guerre n’est rien d’autre qu’un duel à une plus vaste échelle. » En un sens, c’est une deuxième « Formule », autre que « la guerre, continuation de la politique par d’autres moyens ». Deuxième « Formule » qui nous éloigne du rationnel. Chacun sait, en effet, que les duels sont souvent une question d’honneur. Bien plus qu’une question d’intérêt ou de rationalité. Et quand le duel est porté à l’échelle de groupes organisés – en allant du duellum au bellum –, il reste une interaction et une relation. Avec sa part d’irrationnel. « Je ne suis pas mon propre maître, car il [l’adversaire] me dicte sa loi comme le lui dicte la mienne », écrit Clausewitz. Comme le dit Freud de son côté, « le moi n’est pas maître dans sa propre maison ».

La guerre n’est pas un accident

Ainsi, la guerre est-elle une volonté appliquée à « un objet qui vit et réagit ». Clausewitz résume : « La guerre est une forme des rapports humains. » La preuve du caractère relationnel de la guerre est qu’il faut être deux à recourir à la violence. Si l’un des camps attaqué répond à la violence par la non-violence – comme le Danemark face à l’Allemagne en 1940 –, il n’y a pas guerre (il y a néanmoins occupation du pays et sujétion de celui-ci. Il y a donc défaite de la nation et risque de disparition politique de celle-ci). On peut parfois éviter la guerre, mais si un pays vous désigne comme son ennemi, vous êtes son ennemi, que cela vous plaise ou non. Nous voyons ainsi que Clausewitz pense la rationalité, et espère la rationalité. Mais il envisage la possibilité de l’irrationalité. En fonction des citations, on passera de l’accent mis sur un registre à l’accent mis sur l’autre. Le rationnel précède l’irrationnel pour Clausewitz. Mais il ne le supprime pas.

Nous avons vu plus haut que l’on peut se demander parfois s’il n’y a pas guerre sans qu’elle soit vraiment voulue par les protagonistes. Il faut préciser les choses. La guerre résulte toujours de décisions, celles de l’attaquant, celle de l’attaqué, qui décide (ou pas, nous l’avons vu avec le Danemark de 1940) de se défendre. L’idée de la guerre comme simple enchaînement a ses limites. Dans Les Responsables de la Deuxième Guerre mondiale, Paul Rassinier explique que rien ne prouve que Hitler voulait la guerre en Europe en 1939, car il pensait pouvoir récupérer le couloir de Dantzig sans guerre, contrôler le pétrole roumain sans guerre, voire faire s’effondrer l’Union soviétique sans guerre, etc. Outre que cette thèse apparait très fragile compte tenu de la croyance affichée par Hitler dans les vertus « virilisantes » de la guerre (forme de « concurrence libre et non faussée » entre les peuples), il est bien évident que l’on ne peut arguer de son désir de paix en partant de l’hypothèse que tout le monde se pliera, en capitulant, à ses exigences. Toutefois, le caractère relationnel de la guerre dont parle Clausewitz dans le chapitre 6 du livre VIII De la guerre laisse penser que l’accident – nous voulons dire la guerre comme accident – n’est pas forcément impossible. La relation prend le pas sur les sujets de la relation. Sur la base d’un malentendu, tout peut se dérégler. Mais cela n’empêche pas qu’il y a dans le déclenchement d’une guerre des responsabilités parfaitement identifiables, même si les responsables ont parfois agi ou décidé dans le brouillard d’hypothèses contradictoires ou imprécises. Prenons l’exemple de l’Allemagne impériale en 1914 : on a dit à bon droit que Guillaume II ne voulait pas la guerre. Peut-être. Réalité « psychologique ». Mais l’essentiel est qu’il a quand même décidé de céder aux pressions du grand état-major général, notamment en acceptant d’envahir la Belgique, pourtant disposant d’un statut de neutralité internationale.

Résumons : des accidents peuvent infléchir des décisions, mais une guerre n’intervient pas par accident. Autre exemple, plus brûlant. Imaginons que Poutine ait pensé que suite au déclenchement de l’« Opération spéciale », le gouvernement ukrainien serait immédiatement renversé et négocierait avec la Russie dans un sens favorable aux projets de Poutine, à supposer qu’ils aient été très clairs dans son esprit. Il n’y aurait pas eu de guerre. Certes. Mais ce n’était qu’une hypothèse et de fait, elle ne s’est pas vérifiée : le gouvernement de Zelensky, pour x ou y raisons, ne s’est pas effondré. Poutine a donc pris le risque d’une guerre. Il en est donc responsable. En revanche, il n’en est pas le seul responsable, car il est bel et bien exact que les populations prorusses du Donbass étaient bombardées depuis 2014, et que les accords de Minsk (2014) n’ont pas été appliqués. Derechef. Il y a une part d’accident dans la guerre, mais la guerre n’est pas un accident.

La notion de guerre totale

La définition par Clausewitz de la guerre comme « continuation des relations politiques » est éclairante non seulement par elle-même, par ce qu’elle dit de la nature dialogique de la guerre, mais par ce qu’elle montre de la conception du politique par Clausewitz. Le politique, c’est le commerce entre les États et les nations. Le commerce n’est évidemment pas que le simple commerce des marchandises et de l’argent. C’est aussi le commerce des idées. Le politique, ce sont les relations entre les nations telles que déterminées par les intentions de chacun et par les interactions réciproques. En ce qui concerne la politique dite « intérieure », c’est la même chose, sauf qu’il s’agit des relations entre des groupes sociaux. La guerre est donc bien pour Clausewitz la continuation du politique par d’autres moyens (que les moyens pacifiques). Mais justement, en tant que continuation du politique, elle ne le fait pas disparaître, non plus que les autres moyens du politique. La guerre n’absorbe pas tout le politique. « Nous disons que ces nouveaux moyens s’y ajoutent [aux moyens pacifiques] pour affirmer du même coup que la guerre elle-même ne fait pas cesser ces relations politiques, qu’elle ne les transforme pas en quelque chose de tout à fait différent, mais que celles-ci continuent à exister dans leur essence, quels que soient les moyens dont elles se servent. »

C’est pourquoi la guerre n’exclut pas de mener en parallèle des négociations. « On livre bataille au lieu d’envoyer des notes mais on continue d’envoyer des notes ou l’équivalent de notes alors même que l’on livre bataille », écrit Raymond Aron (Penser la guerre, Clausewitz, tome 1, Gallimard, 1989, p. 180). La notion de guerre totale (Erich Ludendorff, 1916) exprime justement cette idée que la guerre, c’est plus que la violence armée. C’est la mobilisation de tout, y compris des imaginaires (idéalisation de soi, diabolisation de l’ennemi). C’est la mobilisation de tout le peuple, y compris les vieillards et les enfants. Si l’Allemagne nazie augmente le montant des retraites de ses citoyens en 1944, ce n’est pas parce qu’elle sous-estime la priorité du militaire, c’est parce qu’elle pense que l’arrière doit tenir pour que le front ne s’effondre pas. Mobilisation de tout et de tous : c’est pourquoi la stratégie n’est pas un concept étroitement militaire, mais est la conduite de tous les aspects économiques, démographiques, politiques, technologiques qui peuvent conduite à la victoire, comme l’explique le général André Beaufre (Introduction à la stratégie, Pluriel-Fayard, 2012). La guerre inclut la violence armée et son usage, mais va au-delà et inclut des moyens pacifiques. La paix comme la guerre relèvent des relations politiques. Ces relations sont des rapports de force mais aussi des rapports asymétriques entre vues du monde.

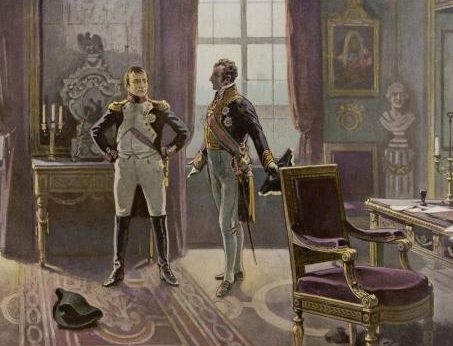

Quand Napoléon dit en 1813 à Metternich qu’il ne peut pas revenir battu en France, contrairement aux souverains légitimes qui peuvent revenir vaincus dans leur pays sans perdre leur trône, c’est une vérité subjective qui devient une vérité objective. Dans la mesure où Napoléon dit lui-même qu’il sera trop affaibli devant les Français s’il accepte d’être vaincu, les Alliés (alors les ennemis de la France) ne veulent pas traiter avec un dirigeant affaibli qui ne garantirait pas la durée de la paix aux conditions obtenues par eux. L’argument de Napoléon se retourne contre lui. Nous le voyons : la dimension rationnelle de la guerre et du politique, qui relève du calcul, se croise toujours avec une dimension irrationnelle, qui relève des subjectivités. Mais pour qu’il y ait guerre, et non stasis (guerre civile, discorde violente) ou terrorisme, il faut qu’il existe des groupes organisés, des nations ou des fédérations de nations, mais non pas des tribus éphémères. En ce sens, la postmodernité qui s’installe amène des conflits qui ne seront pas – et sans doute de moins en moins – des guerres au sens traditionnel, et qui n’en seront pas moins très violents, et échapperont à un mode de règlement classique par des négociations. Une perspective de chaos accru.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Jiang Zemin (photo), alors président du Conseil militaire central, avait depuis longtemps commencé à étudier comment mener les futures batailles et comment construire une armée, et à planifier et formuler de nouvelles orientations militaires stratégiques pour prendre la direction stratégique. Dans les années 1990, la politique stratégico-militaire a été étudiée très activement dans le milieu universitaire de l'armée chinoise, et différents points de vue sont souvent apparus, indiquant une tendance au développement de la "lutte de centaines d'écoles". Les scientifiques ont fait de nombreuses propositions pour définir la stratégie militaire dans une nouvelle situation et beaucoup d'entre elles sont pertinentes.

Jiang Zemin (photo), alors président du Conseil militaire central, avait depuis longtemps commencé à étudier comment mener les futures batailles et comment construire une armée, et à planifier et formuler de nouvelles orientations militaires stratégiques pour prendre la direction stratégique. Dans les années 1990, la politique stratégico-militaire a été étudiée très activement dans le milieu universitaire de l'armée chinoise, et différents points de vue sont souvent apparus, indiquant une tendance au développement de la "lutte de centaines d'écoles". Les scientifiques ont fait de nombreuses propositions pour définir la stratégie militaire dans une nouvelle situation et beaucoup d'entre elles sont pertinentes.