Rechercher : BONNAL SCHILLER

Les Tintin de la Fin des Temps

Les Tintin de la Fin des Temps

Nicolas Bonnal

On était en 1976. J’avais quinze ans et plus trop d’illusions en politique (Chirac ? Cochin ? La liste Weil ! Le PS ! Les Européennes !). On avait beaucoup attendu l’album, après l’étrange et drolatique Vol 714 pour Sydney qui recyclait le Matin des magiciens de Pauwels et Bergier : et l’on fut servi.

Les Picaros furent insultés ou incompris. C’était un album ingrat et exigeant, l’équivalent du cinéma d’auteur…

On voyait bien qu’Hergé avait renoncé à sa mythologie jugée réac par l’Ennemi ; comme si l’on pouvait encore pratiquer le voyage absolu dans les années 70 marquées par le tourisme de masse, les vols charter, les tropiques à l’encan et l’abominable Guide du routard. Le vacancier occidental, bien reproduit depuis en Asie, fut le yéti, l’abominable homme des plages. Revoyez-les, ces Bronzés, ce qu’ils ont fait à l’Afrique et à la montagne. En revoyant l’Eternel retour avec Madeleine Sologne et Jean Marais, je la trouve sublime, cette montagne enneigée : elle ne l’est plus. Elle a été déniaisée et, comme dit Pagnol, l’honneur ça ne sert qu’une fois. Stations de ski… Et vous avez vu dans Rt.com à quoi ressemble l’Everest ? A un WC géant.

C’est qu’avec la société de consommation (la mort, en vieux latin) la télé était passée par là avec le couillon tout-terrain Séraphin Lampion : bagnole, télé, Pastis, rigolade. Sans oublier la profanation du voyage que l’on nomme tourisme. 1.5 milliard de touristes maintenant… Pauvre Tintin, pauvre voyage initiatique. On pense à Céline (toujours) :

« Je voudrais voir un peu Louis XIV face à un "assuré social"... Il verrait si l'Etat c'est lui ! »

Le touriste a remplacé Ulysse comme l’assuré social vacciné son Roi-Soleil. C’est la vie.

Tintin et les picaros fonctionne comme une fiction aventurière à rebours. On voyage, mais c’est pour se faire enfermer (cf. la cabine spatiale...), se faire observer par un tyran et ses caméras. Tintin prend le relais de Patrick McGoohan dans Le Prisonnier. Il est dans une luxueuse villa où plus rien ne se passe, puisqu’il faut s’y terrer. On est dans la société de surveillance, de Foucault (bof…) ou autre. On est devant des miroirs (coucou la Bête…) puis on seconde un général pataud humilié par sa « grosse américaine » ; car courageusement Hergé a assumé sa misogynie jusqu’au bout, et il aura eu raison de le faire : voyez Ursula, Hillary, voyez Sandrine ou la folle écologiste teutonne. La guerre est femme. Relire Molière...

Pour ce qui est de la surveillance, Hergé nous avait prévenus dans On a marché sur la lune et la cauchemardesque Affaire Tournesol. La belle aventure sous les Tropiques ou dans les déserts était terminée, on allait vers un Grand Enfermement, car on est devenus du « coke en stock ». Tout cela au cours des années soixante, quand Debord écrit sa Société du Spectacle. Ce même Debord (cité par mon ami Bourseiller) écrit alors qu’on assiste « à un processus de formation d’une société totalitaire cybernétisée à l’échelle planétaire ».

Quand on y pense bien c’est aussi le sujet de Vol 714 pour Sydney qui sonne même le glas d’une humanité hypnotisée et téléguidée par des extraterrestres. L’aventure tropicale mène à une caverne d’épouvante. La même entropie claustrophobe est à l’œuvre dans les Bijoux de la Castafiore (chaste fleur ou casse ta fiole ?) : Haddock est coincé, handicapé, blessé, paralysé, engueulé et sevré. La Castafiore qui le castre matin midi et soir en fait une « âme de grand enfant un peu naïf » victime de paparazzi et de l’air du temps. Il ne leur manque plus que les pédopsychiatres à nos deux héros qui ont défié le Tibet, les déserts et les glaces. Mais déjà Saint-Exupéry nous mettait en garde :

« Ces voyages, le plus souvent, étaient sans histoire. Nous descendions en paix, comme des plongeurs de métier, dans les profondeurs de notre domaine. Il est aujourd’hui bien exploré. Le pilote, le mécanicien et le radio ne tentent plus une aventure, mais s’enferment dans un laboratoire. Ils obéissent à des jeux d’aiguilles, et non plus au déroulement de paysages. Au-dehors, les montagnes sont immergées dans les ténèbres, mais ce ne sont plus des montagnes. Ce sont d’invisibles puissances dont il faut calculer l’approche. Le radio, sagement, sous la lampe, note des chiffres, le mécanicien pointe la carte, et le pilote corrige sa route si les montagnes ont dérivé, si les sommets qu’il désirait doubler à gauche se sont déployés en face de lui dans le silence et le secret de préparatifs militaires. »

C’est dans Terre des hommes. On relira avec profit ici cette lettre à un général. C’est vrai que Tintin c’est un petit prince qui aurait grandi – mais pas trop. Un ado héroïque, jeune héros d’une Europe encore éprise de sport et d’aventures, de voyages et d’initiation. Après la guerre, Hergé, qui a été arrêté, insulté et persécuté (mais pas fusillé !) comprend quel camp (celui de Bohlwinkel, vous vous souvenez…) a gagné, et vers quoi on se dirige. Alors on s’adapte, comme dit Céline. La grande épopée arthurienne et hyperboréenne de l’Etoile mystérieuse, récit qui balaie les trouilles apocalyptiques venues de cette Bible-blob (excellent petit film avec Steve McQueen) qui n’en finit pas de nous aliéner, sont laissées derrière et les savants partent vers le Grand Nord à la découvertes des îles fortunées des mythologies grecques et celtes. Quel enchantement ces BD tout de même. Elles furent mon dernier trampoline.

Revenons-en à Tintin et à nos picaros puisque c’est le dernier.

Revenons-en à Tintin et à nos picaros puisque c’est le dernier.

Quand notre héros sans progéniture (prolétaire au sens strict il n’a jamais rien possédé) passe dans la jungle, la même impression d’irréalité le poursuit. Le général Alcazar bouffonne au milieu d’ivrognes, il est soumis à son ogresse américaine qui prend le relais de la Castafiore, et il rêve de cruauté dont il serait cette fois l’auteur et non plus la victime. La même banalité des changements dictatoriaux reproduit celle des élections démocratiques, lesquelles laissent le consommateur électeur éternellement insatisfait (voir Obama, Sarkozy, Blair, Berlusconi et le reste). Debord toujours :

« Ainsi se recompose l’interminable série des affrontements dérisoires mobilisant un intérêt sous-ludique, du sport de compétition aux élections. »

La dernière bulle de l’album montre d’ailleurs que l’éternel pays du tiers-monde restera misérable avec le changement de pouvoir. Hergé ne se fait pas d’illusions sur nos sociétés, et il le donne à lire. Voilà pourquoi aussi Tintin ne joue plus au matamore : il joue soft, comme on dit, prend un tour politiquement correct, non-violent, et il prépare sa révolution…orange.

Car le grand intérêt pour moi de l’album réside dans l’apparition du commando de touristes. Tintin au pays des touristes? Mais oui, et cela montre l’entropie accélérée des décennies de la société de consommation, qui ont davantage changé la planète que des milliers d’années d’histoire, et qui ont définitivement altéré l’humanité et son rapport au réel. Tintin, l’homme de l’Amazonie et de l’Himalaya, de l’Hyperborée et des tombeaux égyptiens, se retrouve dépassé, rattrapé, humilié par un quarteron de salariés en retraite venus faire la fête sous les tropiques, avec un masque de carnaval. John Huston a très bien tapé aussi sur les touristes dans la Nuit de l’iguane, film flamboyant avec un Richard Burton tordant comme jamais.

Et il va les utiliser, ses figurants, en faire des acteurs malgré eux de son jeu politique dérisoire (changer de président). Tintin crée, dis-je, une révolution orange, de celles qu’on avait vues dans les pays de l’ex-bloc soviétique, quand la CIA lançait des manifestations contre un pouvoir ilote et pas très roublard qui devait aussitôt se démettre sous les applaudissements de la presse et des médias de l’ouest. De ce point de vue, et encore génialement, Hergé se fait le prophète du monde sans Histoire où nous vivons ; et qui est fondamentalement un monde de jouisseurs lassés qui ne veut plus d’histoires – il ne veut même plus qu’on lui en raconte. C’est pourquoi il utilise son nouveau héros, depuis plusieurs épisodes, depuis L’affaire Tournesol ou depuis Coke en stock, qui inaugure la série des albums crépusculaires du grand maître, et qui est là pour se moquer de ses personnages, j’ai nommé Séraphin Lampion, qui exerce l’honorable profession d’assureur. C’est d’ailleurs quand elle lui claque la porte au nez que la Castafiore se fait dérober son émeraude par la pie voleuse. Revoyez aussi cet épisode où la télé du décidément nuisible Tournesol-Folamour rend ivres et tremblotants ces spectateurs...

Et il va les utiliser, ses figurants, en faire des acteurs malgré eux de son jeu politique dérisoire (changer de président). Tintin crée, dis-je, une révolution orange, de celles qu’on avait vues dans les pays de l’ex-bloc soviétique, quand la CIA lançait des manifestations contre un pouvoir ilote et pas très roublard qui devait aussitôt se démettre sous les applaudissements de la presse et des médias de l’ouest. De ce point de vue, et encore génialement, Hergé se fait le prophète du monde sans Histoire où nous vivons ; et qui est fondamentalement un monde de jouisseurs lassés qui ne veut plus d’histoires – il ne veut même plus qu’on lui en raconte. C’est pourquoi il utilise son nouveau héros, depuis plusieurs épisodes, depuis L’affaire Tournesol ou depuis Coke en stock, qui inaugure la série des albums crépusculaires du grand maître, et qui est là pour se moquer de ses personnages, j’ai nommé Séraphin Lampion, qui exerce l’honorable profession d’assureur. C’est d’ailleurs quand elle lui claque la porte au nez que la Castafiore se fait dérober son émeraude par la pie voleuse. Revoyez aussi cet épisode où la télé du décidément nuisible Tournesol-Folamour rend ivres et tremblotants ces spectateurs...

Les Picaros liquident donc l’univers de Tintin. En Amérique du sud, le mot picaro désigne aussi l’escroc, l’agioteur, maître des sociétés modernes, c’est-à-dire baroques. La crise immobilière, le boom touristique, « les détritus urbains qui recouvrent tout (Lewis Mumford, plus grand esprit américain du dernier des siècles) », c’est la faute au picaro. Il n’y a plus d’histoire, il n’y a plus non plus de géographie, la technologie l’a décimée. Il n’y a plus d’exotisme, les carnavals, les festivals et les voyages en groupe l’ont décimé, ainsi que la culture. Il n’y a plus de spiritualité non plus, au sens de Malraux, non plus, ce qui signifie que ce siècle lamentable NE SERA PAS AU FINAL.

On comprend que l’album ait déchaîné l’ire de certains aficionados, notamment de droite (ils veulent toujours du rab, du grain à moudre ceux-là), pour reprendre un terme latino. Ici Hergé a repris une vieille ficelle du métier, comme lorsque Conan Doyle avait voulu mettre fin aux aventures de Sherlock Holmes, fatigué qu’il était d’être dépendant ad vitam de sa création. Mais il l’a fait en gardant son personnage en vie, en le normalisant, en le glissant dans un monde d’ombres médiocres. C’est plus dur à supporter, quand on s’est voulu l’héritier d’Homère ou de Virgile, de Rabelais (quart et cinquième livre) ou de Jules Verne. On découvrira notre texte sur le cosmonaute comme machine à conditionner (fr.sputniknews.africa).

On peut remercier Hergé d’avoir décrit l’enfer américano-tiers-mondiste où nous survivons patibulaires. Il était moins fatigué qu’il en avait l’air. Avant de mourir, alors que nous évoquions les dernières élections présidentielles, Jean Parvulesco (qui était un acteur né et figura dans A bout de souffle) me disait : « la race humaine est fatiguée ».

Il nous reste les bêtes et certains paysages.

Sources :

https://www.dedefensa.org/article/lettre-de-saint-ex-pour...

https://www.dedefensa.org/article/saint-exupery-contre-la...

https://fr.sputniknews.africa/20170317/nasa-farce-vraie-m...

samedi, 15 juin 2024 | Lien permanent

Bernanos et la ”masse disponible” des temps totalitaires

Bernanos et la "masse disponible" des temps totalitaires

Nicolas Bonnal

« Leur soumission au progrès n'a d'égale que leur soumission à l’Etat… »

Bernanos avait rêvé au début, juste après la Libération, et ça donne la France contre les robots, livre qui doit être oublié – même par les ignares et les distraits - car il est dépassé un an ou deux après. Le grand esprit déchante vite (« votre place est parmi nous ! » lui chantait de Gaulle qui part vite aussi) et cela donne ensuite les prodigieuses conférences de « La Liberté, pour quoi faire ? », où le grand esprit pragmatique et non visionnaire remet tout le monde à sa place : la démocratie vaut les dictatures et le christianisme est crevé, surtout celui qui veut se moderniser. On relira mon texte fondamental (je pèse mes mots, car on est en enfer, on y est vraiment) sur Bruckberger qui va plus loin que Bernanos quand il découvre que l’Inquisition est la source et le prototype des méthodes totalitaires modernes.

Robert Steuckers m’a appris que j’étais publiquement insulté par certains pour citer Bernanos. C’est un immense plaisir et un intense hommage. Je vais citer au maximum sans commenter, en remerciant encore ma Tetyana qui m’a tout scanné ; on commence par « cette masse affreusement disponible » qui vote pour l’Europe, pour Macron-antifasciste-républicain-humaniste, pour la guerre, pour le vaccin, pour l’Europe, pour l’Otan, pour le mondialisme, pour le Grand Reset, pour le totalitarisme informatique, pour tout.

Or cette masse bascule de Pétain à de Gaulle comme cela, par mouvement mécanique, par mouvement de balancier :

« Il y a des millions et des millions d'hommes dans le monde qui n'ont pas attendu notre permission pour soupçonner que la France de 1940- formée d'une majorité de gaullistes et d'une poignée de pétainistes - ne forme réellement qu'UNE SEULE MASSE AFFREUSEMENT DISPONIBLE, dont l'événement de Munich avait déjà permis de mesurer le volume et le poids, qui s'est retrouvée presque tout entière à l'Armistice pour rouler dans le pétainisme par le seul effet de la pesanteur, jusqu'à ce que l'invasion de l'Afrique du Nord, rompant l'équilibre, l'ait fait choir sur l’autre pente… La masse française, cette masse électorale suicidaire, cherche aujourd'hui à tâtons un autre fait irréparable… Au terme de notre évolution, il ne subsistera de l’Etat qu’une police, une police pour le contrôle, la surveillance, l’exploitation et l’extermination du citoyen (la liberté pour quoi faire ?). »

Et d’ajouter :

« Il y a des millions et des millions d'hommes dans le monde qui n'ignorent plus que la Résistance ayant été l’œuvre d'une poignée de citoyens résolus, qui électoralement ne pouvaient pas compter pour grand-chose, il était fatal que la réorganisation de la Démocratie parlementaire réduisît la Résistance à rien. »

On connait mon admiration pour Stefan Zweig, citoyen du monde et apatride comme moi (les patries ayant toutes été exterminées par l’américanisme il ne reste qu’à se trouver un hôtel – et un bon), qui écrit sur cette masse affreusement disponible dans son inoubliable Monde d’hier : « la masse roule toujours immédiatement du côté où se trouve le centre de gravité de la puissance du moment ». Monde d’hier, Livre de Poche, p. 469 pour les curieux. On ajoute pour les gourmets : « Ceux qui criaient aujourd’hui « Heil Schuschnigg ! » hurleraient demain « Heil Hitler ! ». C’est la page suivante…

Heil Biden ! Heil Davos ! Heil Ursula ! Heil climat !...

On connaît le nombre exorbitant (mais toujours insuffisant) d’homosexuels dans nos élites françaises, européennes et mondialistes. Zweig ajoute cette note page 365 :

« Déjà les sociétés secrètes fort mêlées d’homosexuels étaient plus puissantes que ne le soupçonnaient les chefs de la république… ».

On relira mes textes sur Zweig et sur les eunuques de Balasz qui dans la Chine ancienne drivaient déjà une économie et une société totalitaires (on ne pouvait ni marcher ni se vêtir comme on voulait, comme au temps du Covid et du changement climatique…). Voir La bureaucratie céleste, Tel, Gallimard, pp. 36-37, 73-75., où Balasz décrit des guerres d’extermination eunuques de proportions… bibliques. La brave Chine des Brics est le modèle de Fink et de Davos.

Bernanos n’aime pas qu’on le dise pessimiste (le terme est insultant, c’est vrai) ; mais voici ce qu’il écrit sur l’optimiste :

« L'optimisme est un ersatz de l'espérance, dont la propagande officielle se réserve le monopole. Il approuve tout, il subit tout, il croit tout, c'est par excellence la vertu du contribuable. Lorsque le fisc l’a dépouillé même de sa chemise, le contribuable optimiste s'abonne à une revue nudiste et déclare qu’il se promène ainsi par hygiène, qu'il ne s'est jamais mieux porté. »

Sur le pessimisme :

« Le mot de pessimisme n'a pas plus de sens à mes yeux que le mot d'optimisme, qu'on lui oppose généralement. »

Le problème, le vrai problème c’est la dévaluation du matériel humain ; et là Bernanos surprend avec des arguments… en or massif (Zweig en parle aussi au début de ses mémoires) :

« Les événements n'ont pas plus de volume qu'avant, ce sont les hommes qui sont dévalués. La dévaluation de l’homme est un phénomène comparable à celui de la monnaie. N'attendez pourtant pas que les dévalués conviennent de leur dévaluation! Si le billet de mille francs pouvait parler, il dirait que le bifteck est devenu aussi précieux que l'or, il n'oserait jamais avouer que c'est lui qui ne vaut plus que cent sous. Ainsi les hommes dévalués préfèrent se venger sur l'histoire de leur dévaluation. Ils sont de plus en plus enclins à nier l’histoire, à ne voir en elle que l'ensemble des fatalités historiques... »

La fin de l’étalon-or a signifié pendant la guerre la tuerie interminable : le citoyen ne valait plus rien et l’Etat pouvait imprimer et exterminer tout ce qu’il voulait.

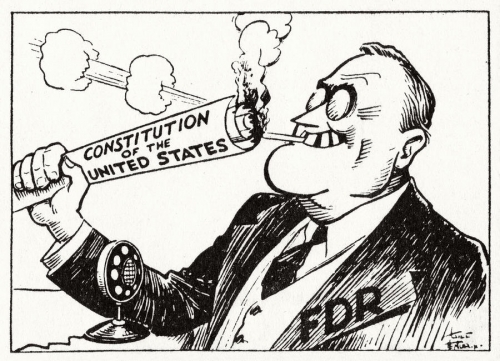

La fin des hommes c’est la Révolution Française, et la conscription par la Convention :

« En décrétant la conscription obligatoire, la Convention nationale a trahi la civilisation et fondé le monde totalitaire. Dès qu'il suffit d'un décret pour que tous les citoyens appartiennent à l'Etat, pourquoi ne lui appartiendraient-ils pas toujours, de la naissance à la mort ? ».

Le problème c’est qu’il en est tout content le citoyen : comme dit Tocqueville : il faut enlever et la peine de vivre et le trouble de penser ! C’était déjà fait longtemps avant la télé, notez. L’imprimerie, toujours…

Le combat contre l’homme et la liberté est le même partout, derrière les slogans (« tu es à la solde de Wall Street et du mikado ! ») :

« Tout homme qui pense a compris que l’Amérique et la Russie s'opposent plus économiquement qu'idéologiquement, une nation de trusts est toujours menacée de devenir brusquement totalitaire. La Russie s’emploie de plus en plus à créer un type d'ouvrier à grand rendement aussi semblable que possible à l'ouvrier… »

Les extrêmes (d’ailleurs jamais si éloignés que cela, on l’a vu au moment de notre « pandémie ») ont vite fait de se rejoindre :

« Car ce monde n'est pas nouveau. Capitaliste ou marxiste, libéral ou totalitaire, il n'a cessé d'évoluer vers la centralisation et la dictature. Le régime des trusts ne saurait nullement s'opposer au collectivisme d'Etat, puisqu'il n'est qu'une phase de l'évolution que je dénonce. »

On se demande si Bernanos aurait fini libertarien (Chesterton était considéré comme un chrétien-libertarien, mais vous imaginez un parti ?) : no state, no war, no taxes, comme disent nos amis de lewrockwell.com. Trop simple ou trop évident ?

La course au gigantisme :

« Les trusts ont concentré peu à peu la richesse et la puissance autrefois réparties entre un très grand nombre d'entreprises, pour que l'Etat moderne, le moment venu, distendant sa gueule énorme, puisse tout engloutir d'un seul coup, devenant ainsi le Trust des Trusts, le Trust-Roi, le Trust-Dieu... Non, ce monde n'est pas nouveau. »

Répétons qu’on est en enfer :

« Qui peut croire ce monde digne d'amour? A quoi bon aimer ce qui s'est voué soi-même à la haine ? Dieu n'y réussit même pas, il se résigne à laisser subsister l'enfer. Le Fils de Dieu est mort et on pourrait dire que l'enfer survit au Fils de Dieu. Oh! vous pouvez parfaite trouver scandaleux de m'entendre comparer le monde moderne à l'enfer. Mais c'est là une impression que n'ont pu manquer d'avoir les habitants de Nagasaki, à moins que le temps hélas ! ne leur ait fait défaut pour cela. »

Car le lendemain de la guerre, rebelote avec déjà le plan Monnet :

« La France a des raisons de ne pas s'enthousiasmer pour le plan Monnet! On lui demande de construire des machines, encore plus de machines, de se sauver par la machinerie. Elle ne croit plus à la multiplication indéfinie des machines… »

Pierre Gille (d’ailleurs écarté depuis) remarque dans son excellente préface :

« Bernanos attendait de la Libération de la France une insurrection des forces de l’esprit… Et que voit-il, ce même monde recommencé comme si rien ne s’était passé… ».

C’est qu’il a ses adeptes ce monde religieusement adoré de l’américanisme. Céline parle dans des pages immortelles des Français parfaitement enthousiastes, Bernanos des amateurs de radiations (elles les rendent radieux !) :

« Supposez que demain - puisque nous sommes dans les suppositions, restons-y - les radiations émises sur tous les points du globe par les usines de désintégration modifient assez profondément leur équilibre vital et les sécrétions de leurs glandes pour en faire des monstres, ils s'arrangeront très bien de leur condition de monstres, ils se résigneront à naître bossus, tordus, ou couverts d'un poil épais comme les cochons de Bikini, en se disant une fois de plus qu'on ne s'oppose pas au progrès. Le mot de progrès sera le dernier qui s'échappera de leurs lèvres à la minute où la planète volera en éclats dans l'espace. »

Et dans ce monde, comme au moment du refus du vaccin nocif et inutile l’homme libre sera le monstre à abattre:

« La menace qui pèse sur le monde est celle d'une organisation totalitaire et concentrationnaire universelle qui ferait, tôt ou tard, sous un nom ou sous un autre, qu'importe ! de l'homme libre une espèce de monstre réputé dangereux pour la collectivité tout entière, et dont l’existence dans la société future serait aussi insolite que la présence actuelle d'un mammouth sur les bords du lac Léman. Ne croyez pas qu'en parlant ainsi je fasse seulement allusion au communisme. Le communisme disparaîtrait demain, comme a disparu l'hitlérisme, que le monde moderne n'en poursuivrait pas moins son évolution vers ce régime de dirigisme universel auquel semblent aspirer les démocraties elles-mêmes. »

En 45, Hitler a gagné la guerre (voyez l’amusant livre homonyme de Graziano). Schwab et Ursula y mettront bon ordre :

« Il est clair qu'il reste partout des foyers d'infection totalitaire dans le monde. Le totalitarisme a été battu grâce à ses propres méthodes, par des méthodes totalitaires… Les dictatures ont été les symptômes d'un mal universel, dont souffre toute l'humanité. La civilisation des machines a considérablement amoindri dans l’homme le sens de la liberté. Les disciplines imposées par la technique ont peu à peu sinon ruiné, du moins considérablement affaibli les réflexes de défense de l’individu contre la collectivité. »

On sait que tout passe par le contrôle de l’Etat, surtout aux USA, pays du

vendredi, 19 juillet 2024 | Lien permanent

Weimar 1941-1942: la Société Européenne des Ecrivains

Weimar 1941-1942: la Société Européenne des Ecrivains

par Christophe Dolbeau

Au soir du 4 octobre 1941, trois écrivains français, Jacques Chardonne, Marcel Jouhandeau et Ramon Fernandez, embarquent dans un train de nuit qui va les conduire en Allemagne où les autorités les invitent à participer à un congrès littéraire. Ils seront rejoints ultérieurement par quatre de leurs confrères, Abel Bonnard, Pierre Drieu la Rochelle, Robert Brasillach et André Fraigneau. Favorables au nazisme, pragmatiques, opportunistes ou simplement séduits par le discours européen de leurs interlocuteurs allemands, ces sept hommes apportent ainsi leur caution à une ambitieuse entreprise du Dr Gœbbels : mobiliser les écrivains derrière la bannière du Reich pour construire une Europe nouvelle.

À la découverte du Reich

À un peu plus d’un an de l’armistice franco-allemand et tandis qu’une bonne moitié de la France est occupée, ce voyage est tout sauf anodin. Il démontre qu’une page est en train de se tourner et que certains intellectuels sont prêts à jouer la carte allemande. Ce phénomène n’est pas circonscrit à la France et dès l’escale de Cologne, nos voyageurs retrouvent un petit groupe de collègues arrivés des quatre coins du continent. Il y là une romancière bulgare, Fani Popowa-Mutafowa (1), membre du mouvement fascisant des « Ratniks » (Combattants), un essayiste et poète croate, Antun Bonifačić (2), proche du gouvernement oustachi, le jeune poète et dramaturge finnois Arvi Kivimaa (3), le Danois Svend Fleuron (4), auteur d’ouvrages sur la nature et les animaux sauvages, et son compatriote Ejnar Howalt (5), dramaturge et militant du parti national-socialiste danois, le philosophe fasciste italien Alfredo Acito, les phalangistes espagnols Ernesto Giménez Caballero (6) et Luis Felipe Vivanco (7), le Norvégien Kåre Bjørgen (8), disciple de Quisling, le Suédois Einar Malm (9), le poète frison Rintsje Piter Sybesma (10) et les Flamands Ferdinand Vercnocke (11) et Filip de Pillecijn (12). Pour accueillir et guider cette quinzaine d’invités, les organisateurs de la tournée ont mobilisé toute une escouade de jeunes talents au premier rang desquels se détachent l’historien Karl-Heinz Bremer (13) et le lieutenant Gerhard Heller (14), deux hommes qui jouent à Paris un rôle capital. Autour d’eux sont également du voyage les poètes Moritz Jahn (15), Karl-Heinz Bischoff (16), Friedrich Schnack (17) et Hans Baumann (18), ainsi que le dramaturge August Hinrichs (19) et le romancier et traducteur Carl Rothe (20). Les autorités ne lésinent pas : les visiteurs sont traités de façon royale et entre deux pèlerinages culturels, ils ont droit à toutes sortes d’attentions. On les emmène voir la maison de Stefan George, à Bingen, puis le foyer natal de Gœthe, à Mayence, avant de leur faire déguster quelques bons crus rhénans et de les recevoir en grandes pompes à Heidelberg. À Munich, le groupe est hébergé au Bayerischer Hof, l’un des plus beaux hôtels de la ville, où il rencontre Hanns Johst (21), le tout puissant président de la Chambre des Écrivains du Reich. À Salzbourg, les voyageurs assistent à une représentation des Noces de Figaro et le lendemain, ils sont à Vienne où le bourgmestre leur offre le souper. Ils visitent ensuite Baden, la station thermale qu’affectionnait Beethoven, et font le tour de la demeure de Schubert, avant de prendre part, à la Hofburg, au grand dîner d’apparat qu’offre en leur honneur le coruscant Reichsstatthalter de l’Ostmark, Baldur von Schirach. Le 21 octobre, une dernière étape conduit enfin les visiteurs à Berlin où ils rencontrent Carl Schmitt et visitent Babelsberg, la nouvelle chancellerie et le ministère de la propagande où le Dr Gœbbels leur adresse quelques mots de bienvenue. Leur périple touristique s’achève là car le 23 octobre, ils sont attendus à Weimar où vont débuter les rencontres poétiques (Dichtertreffen) dont ils sont les hôtes d’honneur.

Littérature et Ordre Nouveau

Le 24 octobre 1941, c’est donc dans la grande Weimarhalle et sous un oriflamme frappé d’une Croix de fer, d’un livre et d’un glaive que s’ouvre le congrès qui a pour thème « la littérature dans l’Europe de demain ». Le groupe des invités étrangers s’est étoffé de quelques personnalités et il compte désormais une bonne trentaine de membres. Au nombre des gens qui sont venus directement figurent les Français Abel Bonnard, Pierre Drieu la Rochelle, Robert Brasillach et André Fraigneau que nous avons cités plus haut, les Flamands Felix Timmermans (22) et Ernest Claes (23), les Néerlandais Jan de Vries (24) et Jan Eekhout (25), le Finlandais Veikko Antero Koskenniemi (26), le Suisse John Knittel (27), le Norvégien Lars Hansen (28), l’Italien Arturo Farinelli (29), les Roumains Niculae I. Herescu (30) et Ion Sân-Giorgiu (31) et les Hongrois József Nyirö (32) et Lörinc Szabó (33). Après le discours d’inauguration que prononce Wilhelm Hægert, chef de la section « littérature » au ministère de la Propagande et vice-président de la Chambre des Écrivains, plusieurs orateurs allemands, dont Hanns Johst, Hans Baumann, Bruno Brehm (34) et Mauritz Jahn, se succèdent à la tribune pour évoquer qui le rôle phare de la race germanique dans l’essor et la défense de la culture européenne, qui la croisade contre le communisme ou qui encore la place du poète en temps de guerre et la nécessité de célébrer l’héroïsme sous toutes ses formes.. Au-delà de ces allocutions plus ou moins inspirées, l’événement majeur de ces journées reste toutefois la décision que prennent les participants de pérenniser le climat amical du congrès et de formaliser leur coopération en se regroupant de façon permanente au sein d’une nouvelle association, la Société Européenne des Écrivains (Europäische Schriftsteller-Vereinigung ou ESV). Cette initiative a, semble-t-il, pour origine une suggestion conjointe du Prix nobel norvégien Knut Hamsun, du Flamand Stijn Streuvels (35) et de la romancière finnoise Maila Talvio (36), et le Dr Gœbbels en a, bien sûr, aussitôt saisi tout l’intérêt : placée sous le haut patronage de son ministère, la nouvelle association ne pourra que contribuer au rayonnement culturel du Reich et favoriser la collaboration en Europe. À titre personnel, le ministre y voit aussi une belle revanche sur le PEN club international qui a exclu son pays en 1934, et plus précisément sur son président d’alors, H. G. Wells, un individu qui prétend n’avoir « jamais rencontré un homme plus juste, plus candide et plus honnête » que Joseph Staline…

La Société Européenne des Écrivains (ESV) se choisit un président en la personne du romancier italo-bavarois Hans Carossa (37), deux vice-présidents, M.M. Koskenniemi et Giovanni Papini (38), et un secrétaire général qui sera Carl Rothe. Les statuts de l’association ne seront signés que le 27 mars 1942 (39), au terme du premier exercice. Ils sont assez souples et dénués de connotation politique. L’article deux précise que le but de la société est « l’encouragement des contacts personnels et des rencontres entre écrivains des nations européennes, la discussion et la solution de tâches et de désirs communs dans toutes les branches de la littérature ; la consultation compétente en matière juridique et économique » (40) ; l’article cinq indique que l’association « se divise en groupes nationaux qui sont représentés par leurs porte-parole » ; l’article sept stipule que « l’on n’est membre qu’à titre purement personnel » et que « l’on n’acquiert pas la qualité de membre par une adhésion volontaire mais uniquement par une nomination », cette dernière étant faite par le président de la société, sur proposition du porte-parole du groupement national (article 8). Le siège social est établi à Weimar (article 3) et la cotisation fixée à dix Reichsmarks (article 12). Entre deux flâneries dans Weimar, une visite de la maison de Gœthe et un dîner au château de Tiefurt, les congressistes participent à différents ateliers. Parmi divers projets, ils envisagent de créer une grande bibliothèque ouverte aux membres de la société et se promettent d’encourager activement la diffusion dans toute l’Europe des meilleures œuvres des auteurs contemporains. Dans l’immédiat, ils se fixent néanmoins pour premier objectif de lancer une publication de prestige qui servira de vitrine à l’association. Les protecteurs allemands de l’ESV ayant donné leur accord et promis quelques crédits, le premier numéro du mensuel Europäische Literatur verra le jour en mai 1942. Dirigé par Wilhelm Ruoff, il s’agit d’un magazine très éclectique et non dépourvu d’attraits qui traite aussi bien de la poésie japonaise que de la littérature espagnole contemporaine, de la poésie lyrique croate ou du point de vue danois sur les lettres américaines, qui aborde de grands thèmes comme le Danube, le Rhin ou Dante en Allemagne, et consacre de nombreux reportages aux auteurs de l’ESV (41).

Les premières rencontres européennes s’achèvent le dimanche 26 octobre pour faire place à la Semaine du livre de guerre allemand qu’inaugure Joseph Gœbbels. Dans son allocution d’ouverture, le ministre ne manque pas de saluer les invités étrangers. Ceux-ci étaient présents, le matin même, lorsque le Reichsminister est allé fleurir les tombes jumelles de Gœthe et de Schiller, et dans la soirée, ils prennent part à un dîner d’adieu suivi d’une représentation de l’Iphigénie en Tauride de Gœthe. Le lendemain, les congressistes regagnent leurs pays respectifs, à l’exception de Bonnard, Drieu la Rochelle, Brasillach et Fraigneau qui font un crochet à Jäckelsbruch où Arno Breker les reçoit dans son atelier, puis à Berlin où ils s’entretiennent avec quelques travailleurs français. À leur retour, tous les invités de Weimar vanteront la parfaite courtoisie de leurs hôtes, l’organisation impeccable de leur séjour et l’ambiance particulièrement conviviale du congrès ; tous souligneront également les belles perspectives de réconciliation et de renaissance européenne qu’ouvrent de telles rencontres.

Un indéniable succès

Dès la fin de l’année 1941, la toute nouvelle Société Européenne des Écrivains commence à s’organiser et ses « groupes nationaux » à recruter. Un certain mystère demeure, aujourd’hui encore, sur la composition du groupe français dont on ne connaît avec certitude que ceux de ses membres qui se sont rendus à Weimar. On peut toutefois supputer que des gens comme Alphonse de Châteaubriant, Ernest Fornairon, Edouard Dujardin ou Camille Mauclair ont pu y appartenir mais ce ne sont que des suppositions. Apparaît aussi à Paris, en février 1943, un hebdomadaire baptisé Panorama dont les objectifs sont fort proches de ceux de Europäische Literatur (42) et dont les collaborateurs sont souvent les mêmes. Moins de cachotteries, en revanche, pour la Finlande où l’on sait précisément qu’une cinquantaine d’écrivains, dont Mika Waltari (43) et Viljo Kajava (44), figurent dans le groupe local de l’ESV. En Norvège, Knut Hamsun a rejoint l’association et en Suède, Sven Hedin (45) a fait de même. En Croatie et outre Antun Bonifačić que nous avons déjà mentionné, l’association compte 17 membres dont Mile Budak (46), Slavko Kolar (47), Mihovil Kombol (48), Milan Begović (49), Dobriša Cesarić (50), Zvonko Milković (51) et Ivan Goran Kovačić (52). En Espagne, où le recrutement de l’ESV n’est pas bien connu, il est probable que fassent partie de l’association quelques-uns des poètes (53) qui signent, en 1941, le recueil Poemas de la Alemania eterna, mais il s’agit là encore d’une hypothèse. La Belgique, de son côté, est un pays où l’ESV – qui dispose de deux groupes – rencontre un franc succès. Chez les Flamands, la plupart des auteurs nationalistes et « völkisch » – Stijn Streuvels, Felix Timmermans, Filip de Pillecijn, Ferdinand Vercnocke, Emiel Buysse (54), Ernest Claes, Cyriel Verschaeve (55), Gerard Walschap (56), Wies Moens (57) et Antoon Thiry (58) – en font partie (59), et quant à la « section wallonne et belge de langue française », elle rassemble, entre autres, les romanciers prolétariens Pierre Hubermont (60) et Constant Malva (61) (photo ci-dessous), l’académicienne Marie Gevers (62), le journaliste Pierre Daye (63), le traducteur Guillaume Samsoen de Gérard (64), le régionaliste Joseph Mignolet (65), le rexiste Lucien Jablou (alias Franz Briel) et même le très curieux Sulev Jacques Kaja (66).

Conformément aux statuts de l’association comme aux vœux de ses membres, la Société Européenne des Écrivains se réunit une seconde fois à l’automne 1942, entre le 7 et le 11 octobre. Cette fois, il n’y a pas eu de balade touristique et les conditions de guerre se font sentir : l’hébergement est bien moins luxueux et les menus frugaux. Dans un rapport à son ministre de tutelle, l’un des participants italiens se plaindra notamment de l’omniprésence de la soupe de pommes de terre et de la margarine… Quoi qu’il en soit, de nombreux auteurs étrangers ont cependant fait le déplacement. La Finlandaise Maila Talvio est présente, tout comme ses compatriotes Veikko Antero Koskenniemi, Mika Waltari, Viljo Kajava, Örnulf Tigerstedt (67) et Tito Colliander (68). On dénombre également cinq Français, M. M. Jacques Chardonne, Pierre Drieu la Rochelle, André Fraigneau, André Thérive et Georges Blond (69), le Roumain Liviu Rebreanu (70), le poète hollandais Henri Bruning (71), le dramaturge danois Svend Borberg (72) et le romancier slovaque Jozef Cíger-Hronský (73). Contrairement au premier congrès, la délégation italienne est cette fois plutôt fournie avec les académiciens Arturo Farinelli, Antonio Baldini (74) et Emilio Cecchi (75), le philosophe et musicologue Giulio Cogni (76), les universitaires fascistes Mario Sertoli et Alfredo Acito, le critique Enrico Falqui (77) et les deux valeurs montantes que sont Elio Vittorini (78) et Giaime Pintor (79).

Ce second congrès a pour thème « le poète et le guerrier » et en l’absence de Hans Carossa comme de Papini, c’est le Finnois Koskenniemi qui préside. Comme l’année précédente, la plupart des orateurs sont des écrivains allemands – Edwin Erich Dwinger (80), Wilhelm Ehmer (81), Wilhelm Schäfer (82), Gerhard Schumann, Georg von der Vring (83) et Hermann Burte (84) – mais deux Italiens, Arturo Farinelli et Emilio Cecchi, sont également invités à s’adresser à l’assemblée. Si les communications et les débats restent très académiques, l’association prend toutefois, sur le plan pratique, une décision importante, celle d’attribuer, pour la première fois, une bourse d’encouragement à deux jeunes auteurs : la Finlandaise Irja Salla (85) et le Croate Dobriša Cesarić. La guerre et ses enjeux sont bien évidemment au cœur de toutes les conversations des congressistes auxquels Joseph Goebbels ne manque pas de rappeler, dans son discours de clôture, que le conflit en cours n’est pas seulement un combat entre des forces matérielles mais aussi un affrontement entre des forces spirituelles et que les écrivains n’ont d’autre choix que de s’engager. Le 11 octobre, les écrivains se séparent et pour la plupart, ils ne se reverront pas : du fait de la tournure négative du conflit et de l’intensification des bombardements aériens sur l’Allemagne, il n’y aura, en effet, pas d’autre réunion plénière de l’ESV jusqu’à la dissolution officielle de l’association, en 1948. En 1943, néanmoins, plusieurs membres de l’ESV – Robert Brasillach, Ernesto Giménez Caballero, Pierre Daye, Filip de Pillecijn, Ferdinand Vercnocke, Örnulf Tigerstedt – se rendront à Katyn pour témoigner de l’ampleur du massacre commis par les Soviétiques : ce sera sans doute la dernière manifestation officielle de l’association.

Une initiative novatrice

À l’issue de cette brève évocation de la Société Européenne des Écrivains,

À l’issue de cette brève évocation de la Société Européenne des Écrivains,

mercredi, 27 novembre 2013 | Lien permanent

E. v. Salomon: Der tote Preusse

Der tote Preuße

Das verkörperte Abbild des 20. Jahrhunderts: Vor hundert

Jahren wurde der Schriftsteller Ernst von Salomon geboren

von Markus Klein - Fefunden auf: http://www.geocities.com/wbuecher/dertotepreusse.htm

Als "zu menschlich für Hitler" - so charakterisierte Carl Zuckmayer Ernst von Salomon in seinem Dossier über deutsche Künstler und Intellektuelle 1943/44 im Exil für den amerikanischen Geheimdienst. "Zu menschlich" ist sicher der falsche Begriff, aber wie anders hätte Zuckmayer den amerikanischen Universalisten Salomons Nominalismus verdeutlichen sollen?

Universalisten und Nominalisten sind nach Armin Mohlers Definition antagonistische Menschentypen. Der Universalist glaubt, daß der Wirklichkeit eine geistige Ordnung zugrunde liegt. Diese kann er nicht nur durchschauen, sondern auch definieren und formulieren. Er kann also auch seine Handlungen mit dieser universalen Ordnung in Übereinstimmung bringen, sie somit gar ordnungsphilosophisch und heilsgeschichtlich legitimieren. Der Nominalist hingegen zeichnet sich dadurch aus, daß für ihn die Allgemeinbegriffe dem Wirklichen durch den Menschen erst nachträglich verliehen worden sind. Hinzu kommt, daß er weder den Kampf als immer vermeidbar ansieht, noch ihn scheut, noch davor zurückschreckt, seinen Gegner - den er durchaus schätzen kann - im entscheidenden Falle zu vernichten. Keinesfalls jedoch (im Unterschied zum Universalisten) würde er einen Gegner nurdeswegen vernichten, weil dieser dem Glauben an eine andere geistige Ordnung anhängt.

Wie sehr die Amerikaner Universalisten sind, wird heute im Krieg gegen "das Böse" auf der Welt deutlicher denn je. Wer wollte, konnte es jedoch auch schon nach dem Zweiten Weltkrieg erkennen. Ernst von Salomon war einer, der dies damals schon gesehen hat: "Ich schreibe jetzt, weil ich eine Zeit überbrücken will, bis wieder die Möglichkeit besteht, anständige Filme zu machen, und weil ich was gegen die Amerikaner habe, und das muß heraus, sonst platze ich."

Heimat bedeutete ihm nichts, Identität alles

Was dabei herauskam, war "Der Fragebogen" von 1951, und er war ein Fanal. Ernst von Salomon schrieb in ihm die Geschichte der ersten fünfzig Jahre des 20. Jahrhunderts, das "Wie-es-gewesen"-ist, einen - im Sinne Theodor Lessings - "Teppich, geknüpft aus Fäden aller Art". Mit bitterbösem Zynismus führte er durch seine Ausführlichkeit den Entnazifizierungsfragebogen der Amerikaner ad absurdum und setzte gleichzeitig zum Kampf um die Nation nach der zweiten deutschen Niederlage in jenem Jahrhundert an, den er schon nach der ersten so vehement begonnen hatte.

Damals schon hatte Ernst von Salomon auf sich aufmerksam gemacht, zunächst durch Taten in den Reihen der "Phantasten der Tat", wie sie Herbert Cysarz genannt hat, und seit 1930 durch eine Trilogie des deutschen Nachkrieges. Nichts anderes hatte ihn hier schon zur Niederschrift veranlaßt, als was ihn zum "Fragebogen" zwang: Die Suche nach der eigenen Identität und die der Deutschen, die sich nur durch die Erzählung finden lassen konnte - um sie hernach den universalistischen Ansprüchen der Siegermächte entgegenzusetzen.

Selbst wer zur Zeit des "Neuen Nationalismus" noch um seine literarisch verbrämten Paukenschläge herumgekommen war, den "Fragebogen" konnte keiner umgehen. Er stand als Monument souveränen deutschen Daseinsanspruches jeder ideologisch und geschichtsphilosophisch hergeleiteten Geschichtsschreibung entgegen. Er demaskierte die heilsgeschichtlich begründeten Legitimationen und die damit einhergehende und durch Begriffsumbesetzung funktionalisierte Pauschal- und Kausalgeschichtsschreibung. Ernst von Salomon reklamierte so erfolgreich bis zu seinem Lebensende für sich, "Den Deutschen" Stimme und damit Anspruch auf eigene Existenz zu verleihen: "Heute bin ich ein Vertreter der fünften Zone, der deutschen Zone, der Deutschen, die in der Zerstreuung leben wie die Juden. Wollen Sie etwas davon wissen? Der - täuschen wir uns nicht - weitaus größere Teil der Deutschen, der heute stumm ist, abwartend, mißtrauisch, angegriffen, ohne sich verteidigen zu können, wo er wirklich Verantwortung trug, kann nicht einfach als nichtexistent betrachtet werden. Ich habe das Glück, nicht zu diesen zu gehören, und von ihnen gehört zu werden."

Vor nunmehr einhundert Jahren wurde Ernst von Salomon am 25. September 1902 im damals preußischen Kiel geboren. Was ihn prägte, war die preußische Haltung, die Strenge gegen sich selbst, die preußischen Tugenden, und nicht zuletzt der "Preußische Sozialismus". Um diesen Staatsgeist Preußens drehte sich sein ganzes Leben; er war sein Ziehvater, sein Mythos, sein Ziel, und nicht zuletzt sein Surrogat für die zerstörte deutsche Identität. Heimat bedeutete ihm nichts, Identität alles. Dazu trug neben dem Elternhaus vor allem seine Erziehung im Königlich-Preußischen Kadetten-Vorkorps bei. Hier lernten die Kadetten staatliche Tugenden, bis sie durch Erlaß der alliierten Machthaber in Deutschland Ende 1918 in den tobenden Bürgerkrieg hineingeworfen wurden.

Auf Seiten der Sozialdemokraten in einem der von ihnen ins Leben gerufenen Freikorps glaubte er, unter deren Parole "Kampf dem Bolschewismus" den Staat zu schützen gegen internationalistische Bestrebungen. Die gleichfalls staatsauflösenden Tendenzen des liberalen Parteienstaates blieben den Freikorpskämpfern zunächst verborgen, und so ließen sie sich zum ersten Male in diesem Jahrhundert zu Zwecken mißbrauchen, die nicht die ihren waren, die ihrem Staatsdenken geradezu konträr waren. Sie schlugen im Auftrag der selbsternannten Regierung kommunistische Aufstände nieder, übten Polizeiaktionen aus und wurden unwissentlich zu Parteigängern einer ideologisch bestimmten Bürgerkriegspartei im Ringen um die Macht in Deutschland. In Weimar jedoch, eingesetzt zum Schutze der "Nationalversammlung", merkte von Salomon erstmals, daß er hier fehl am Platze war.

Er desertierte ins Baltikum, wo erstmals seit dem Kriege deutsche Truppen wieder auf dem Vormarsch waren. Er glaubte Deutschland an der Front zu finden, doch diese Front war keine deutsche: Die deutschen Truppen kämpften im Auftrag der Engländer gegen die Bolschewisten um die Sicherung des Nachkriegs-Status quo. Das begriffen sie indes erst, als die Engländer ihnen ob ihrer Erfolge in den Arm fielen und die deutsche Regierung sie fallen ließ und ächtete. Da eskalierte ihr Idealismus und wurde zum Exzeß. Die Anerkennung des Versailler Diktatfriedens machte sie innerlich frei. Sie glaubten sich als die letzten Deutschen überhaupt, wurden irregulär, kämpften und mordeten ohne Idee und ohne Ziel, bis sie sich geschlagen und verbittert um die Jahreswende 1919/20 ins Reich zurückziehen mußten. Hier aber erwartete sie Undank, Mißtrauen, ideologischer Haß und die Auflösung. So kam es, daß sie sich Kapp zur Verfügung stellten, der ohne Vorbereitung und völlig unzulänglich zu putschen versuchte. Als in der Folge des zwangsläufigen Scheiterns dieses Putsches die Gewerkschaften unter kommunistischer und internationalistischer Parole erneut die Macht in Deutschland zu übernehmen versuchten, ließ sich der Leutnant von Salomon als Zeitfreiwilliger in den Reihen der Wehrmacht, die das Ruhrgebiet "säuberte", erneut mißbrauchen.

Er glaubte, Deutschland an der Front zu finden

Anschließend trieb es ihn in die in dem ihr zugedichteten Rahmen nie existente "Organisation Consul" in dem Irrglauben, in dieser geheimen Widerstands- und Terrororganisation gegen die französischen Besatzer und gegen deutsche Kollaborateure die Republik zu untergraben. Unterbrochen nur durch die Kämpfe um Oberschlesien im Sommer 1921, wo die Franzosen durch die Unterstützung Kongreßpolens versuchten, Deutschland auch vom Osten her zu schwächen, verselbständigten sich diese Widerstandskämpfer immer mehr und entglitten der Reichswehr. Enttäuscht und desillusioniert über die Unzulänglichkeit des liberalen Staates verrannten sie sich in die Idee, durch politische Morde zugleich die Republik zu destabilisieren und die Grundlagen für eine "nationale Revolution" zu legen.

Ihre Aktionen gipfelten am 24. Juni 1922 im Mord an Walther Rathenau. In dem Juden Rathenau, der doch eigentlich "von vornherein auf der Seite seiner Gegner" stand (Harry Graf Kessler), hatten sie geglaubt - und wurden darin unterstützt von skrupellosen und zumeist deutsch-völkischen Parteipolitikern -, den einzig begnadeten Vertreter des Liberalismus zu erkennen, der der Republik Stabilität verleihen könnte und dies zum Schaden der Deutschen und zum Nutzen des internationalen Wirtschaftsimperialismus mißbrauchen würde. Aber eigentlich redeten sie sich nur etwas ein: "Es war die Demokratie, es war die politische Begründung, die wir suchten. Wir suchten welche - da war es, zum Beispiel - Erfüllungspolitik. Für uns war der Krieg nicht aus, für uns war die Revolution nicht beendet."

Zu der Zeit, als Ernst von Salomon erkannt hatte, daß dies nicht nur ein fataler und sträflicher Irrtum gewesen war, sondern daß er mit dem Mord auch gegen sein eigenes Gesetz, das Preußentum, verstoßen hatte, war es zu spät. Wegen Beihilfe zu Zuchthaus und Ehrverlust verurteilt, war die Zelle gleichwohl fruchtbar für ihn geworden. Hier hatte er sich gelöst von den völkischen und ideologischen Verblendungen, hatte begonnen, zu sich selbst zu finden. Weihnachten 1927 aufgrund einer Amnestie freigelassen, stieß er unmittelbar in Berlin in die Kreise des "Neuen Nationalismus" und geriet über seinen Bruder Bruno in die revolutionär-romantische Schleswig-Holsteinische Landvolkbewegung, der Hans Fallada in seinem Roman "Bauern, Bonzen und Bomben" ein Denkmal gesetzt hat.

Von September bis Dezember 1929 deshalb in Moabit inhaftiert, schrieb Ernst von Salomon unter hartnäckigem Zusetzen von Ernst Rowohlt, der in Salomon den künftigen Erfolgsautor witterte, sein erstes Buch: "Die Geächteten". Diese Autobiographie, "die zugleich so etwas wie eine Selbstbiographie der ganzen Zeit ist" (Paul Fechter), verdiente, wie Ernst Jünger in einer Besprechung schrieb, schon deshalb gelesen zu werden, "weil es das Schicksal der wertvollsten Schicht jener Jugend, die während des Krieges in Deutschland heranwuchs, erfaßte."

Der zweite Teil dieser Nachkriegstrilogie, die nahezu unlesbare und gleichwohl brisant-interessante "Stadt", entstand 1932: "Die Stadt war ein Versuch, eine Bestandsaufnahme, eine Übung literarischer Art, bei der ich es auf ganz gewisse abseitige Probleme des Schreibens absah. Der Stoff ist sicher interessant, doch ohne Verbindlichkeit für mich; er diente mir nur zu einer Verschärfung aller Fragestellungen." Und der dritte Teil, der Abschluß seines "Neuen Nationalismus", der zugleich sein literarisch schönstes Werk werden sollte, "Die Kadetten", war in der so andersartigen Wiener Atmosphäre entstanden. Hier lernte von Salomon im Winter 1932/33 auf Einladung Othmars Spanns dessen Austro-Universalismus kennen, um sich darob seiner preußischen Herkunft und seines eigenen Nominalismus' nur um so bewußter zu werden: "Alle großen Bewegungen in der Welt, das Christentum wie der Humanismus, wie der Marxismus, sie alle werden von einer Art Krankheit befallen, eine göttliche Krankheit, der erhabenen Pest des ganzheitlichen Anspruchs. Das macht die Dinge so einfach für den, der sich bekennen will, und so schwer für den, der sie betrachtet. Ich, ich bin kein Bekenner, ich bin ein leidenschaftlich beteiligter Betrachter. So wurde ich kein Nationalsozialist, und so mußte ich mich von Othmar Spann trennen."

Von Salomon repräsentiert die Wirren seiner Zeit

Zurück in Berlin, wo die NSDAP bemüht war, eine Stringenz zwischen sich und den Freikorps zu apologetisieren, war es erneut von Salomons vordringliches Anliegen, den Verfälschungen in der Geschichtsschreibung des Nachkrieges entgegenzuwirken. So entstanden seine beiden Bücher "Nahe Geschichte" und das monumentale "Buch vom deutschen Freikorpskämpfer" als Korrektive nationalsozialistischer Geschichtsklitterung. Als jedoch ernste Schwierigkeiten mit der NSDAP entstanden, zog er sich aus Rücksicht auf seine jüdische Lebensgefährtin, die er während des Dritten Reiches als seine Ehefrau ausgab, aus allen kompromittierenden Kreisen, unter anderem auch aus dem Kreis um Harro Schulze-Boysen, zurück und "emigrierte" als Drehbuchautor zur UFA.

Der Nationalsozialismus war für ihn - und Hitler voran - "der größte Verfälscher der deutschen Geschichte". Salomons und der Deutschen Dilemma aber bestand darin, daß der Krieg auch ein deutscher Daseinskampf war und nicht nur rassenideologische Züge trug. So mußten sie zwangsläufig wieder in die Phalanx der nationalsozialistisch verfälschten deutschen Schicksalsgemeinschaft einscheren. Erst 1944 sollte dieser Schulterschluß endgültig aufbrechen.

Doch daß die Sieger des Weltkrieges diese Verfälschung der deutschen Nation und ihres Daseinsanspruches nur zu gerne aufgriffen und darüber die deutsche Identität zu zerstören suchten, sollte Ernst von Salomon nach seinem "automatic arrest" von Mai 1945 bis September 1946 unverzüglich zum Kampf um deutsches Subjektbewußtsein treiben. Schon in amerikanischer Kriegsgefangenschaft war ihm klar geworden, daß sich die Maßnahmen der Besatzungsmächte und ihrer deutschen Handlanger "nicht gegen einen Angeklagten richtet, sondern gegen ein Volk, dem bewiesen werden soll, daß es keine anständigen Menschen hervorzubringen vermochte, und daß ihm zu dienen in jedem Falle unanständig war." Dieses System aber empfand er als eines, "das eine fatale Ähnlichkeit mit jenem hat, das zu bekämpfen diejenigen Leute in der kleidsamen Uniform der Sieger in dieses Land gekommen sind". Gerade die Sieger nämlich überschritten das Maß der von ihnen den Deutschen auferlegten moralischen Beschränkungen weiter als jemals zuvor. Salomons Reaktion darauf war eindeutig: "... niemand mag es verargt werden, sich wohl zu hüten, mit einer Macht anzubinden, welche so groß ist, daß sie es in sich erträgt, die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki unter der Begleitung des Chorals ‚Onward, Christian Soldiers!' platzen zu lassen, ohne dabei selber zu platzen."

Ab Juni 1947 reifte in Ernst von Salomon der Plan, seine und die Geschichte der Deutschen im zwanzigsten Jahrhundert niederzuschreiben und den Deutschen als Lesern wie in einem Spiegel vorzuhalten. Über den "Fragebogen" hinaus noch bemühte er sich um Überwindung der ideologischen Weltbürgerkriegsfronten, die die Deutschen so unmittelbar spalteten. Sein Engagement, u.a. in den Reihen der aufkommenden und damals noch nicht eindeutig gesellschaftspolitisch orientierten Friedensbewegung, im Demokratischen Kulturbund Deutschland und für die Deutsche Friedens-Union brachte ihm jedoch Urteile und Verurteilungen ein, die von Unverständnis strotzten. Von "Nationalbolschewismus" über "Unverbesserlichkeit" bis hin zum "German enemy of Germany" reichte die Spannweite der Urteile, und immer wieder nahm ihn die eine oder die andere Partei in Beschlag, berief sich auf ihn als Zeugen und Mitstreiter, während die andere ihn verdammte.

Nur seine tatsächliche Identität als unideologisch bestimmter Deutscher wollte oder sollte nicht ins Bewußtsein gelangen. Die "Objektisierung" der Deutschen durch eine alle Bereiche erfassende langfristige Umerziehung war zu weitgehend, die Bereitschaft der besiegten und individualisierten Einzelnen zum Identitätswechsel zu groß gewesen, um Ernst von Salomon zu folgen. Sein Erfolg, auch der des "Fragebogens", blieb ein literarischer.

Absolute Toleranz gegen jede politische Idee

Sein Versuch, die Staatsidee Preußens in seinem posthum veröffentlichten Werk "Der tote Preuße" zu erklären und plausibel zu machen, wurde aufgrund des nur zu einem Drittel fertiggestellten Torsos ein Fehlschlag. Daß er sich als Schriftsteller und Drehbuchautor durch Trivialitäten seinen Lebensunterhalt und den seiner 1948 gegründeten Familie sichern mußte, wurde ihm zudem noch verübelt. Doch mit Veröffentlichungen im Zusammenhang mit seiner Bemühung um deutsche Selbstbehauptung war mit zunehmendem Alter der Bundesrepublik kein Geld mehr zu verdienen. Je weiter die um die Jahrhundertwende geborene Generation von der Bühne abtrat, desto geringer wurde der Bedarf und das Verständnis für solche Bemühungen. Spätestens 1968 war Ernst von Salomon zum lebenden und unverstandenen Fossil geworden - selbst für seine eigenen Nachkommen. Am 9. August 1972 starb er in Stöckte (Winsen/Luhe).

Ernst von Salomon ist das verkörperte Abbild des 20. Jahrhunderts, ist Exponent eines deutschen Geschichtsabschnitts, der - mit größerem Abstand - dereinst erneut "die deutsche Romantik" genannt werden könnte. Leidenschaftlich beteiligt an den vielschichtigen Abenteuern seiner Zeit repräsentiert er die oft fatalen Wirren und Brüche, mit denen die Deutschen in "seinem" Jahrhundert konfrontiert waren. Sein Leben stellt subjektiv wie objektiv eine stellvertretende Kontinuität dar, nämlich die der Deutschen in eben jener Zeit, die so von Ideologien überfrachtet war. An ihm ist die Geschichte und das wegen der dauernden Verfälschung zwangsläufige Scheitern der im eigentlichen Sinne - um ihrer Identität willen - unideologischen Deutschen in dieser Epoche nachzuvollziehen.

Salomons auf Schiller zurückgehender Idealismus, sein Engagement für absolute Toleranz gegen jede politische Idee macht ihn heute noch interessant. Nach dem Zusammenbruch der ideologischen Nachkriegsidentitäten, die die Deutschen so lange quer durch alle Lager getrennt haben, ist ein Wiederentdeckung von Salomons in Deutschland so begrüßenswert wie selten zuvor. Vielleicht könnten die Deutschen über ihn endlich einen unideologischen Zugang zu ihrer Geschichte und damit zu sich selbst finden.

mardi, 08 mai 2007 | Lien permanent

Jakob Wilhelm Hauer (1881-1962)

Jakob Wilhelm Hauer (1881-1962): le philosophe de la rénovation religieuse

Jakob Wilhelm Hauer (1881-1962): le philosophe de la rénovation religieuse

La trajectoire de Jakob Wilhelm Hauer est peut-être la plus étonnante en ce siècle de bouleversements et d'horreurs guerrières, de bagarres idéologiques et d'aplatissement culturel. Né dans un milieu piétiste à Ditzingen-Bompelhof en Souabe, dans une famille de paysans et d'artisans jadis émigrés d'Autriche vers la Forêt Noire, au temps où la monarchie des Habsbourg tolérait mal les protestants dans ses états. La famille Hauer est très pauvre, la vie est dure et tragique à Ditzingen: deux jeunes sœurs meurent le même jour lors d'une épidémie de scarlatine; Jakob Wilhelm, fort affaibli, survit. Dès son jeune âge, il doit aider son père à gagner maigrement sa vie. Mais cette rude expérience, cette jeunesse triste, lui livre un trésor incomparable: il expérimente et intériorise la solidarité entre les membres d'une communauté de sang. Jamais ce sens de la solidarité n'a fléchi chez lui. Cet exemple familial est à la base du principal concept que Hauer théorisera, avec son ami Martin Buber: Das Gemeinsame, la communauté. Devant les cadavres de leurs deux petites fillettes, les parents de Hauer avaient formulé un vœu: si le garçon survit, il devra être au service de Dieu. Dieu a exaucé le malheureux couple: Hauer, en dépit de toutes les difficultés matérielles, deviendra pasteur et missionnaire; il fréquentera le lointain Gymnasium et il étudiera la théologie, avec l'aide du pasteur de Ditzingen, qui lui donne des cours particuliers d'une telle qualité qu'en entrant à l'école des missionnaires à dix-huit ans, le jeune Hauer est plus calé que ses condisciples. En 1900, il part à pied à Bâle pour entrer au séminaire des missionnaires. Il y est un élève modèle, un “bûcheur” hors ligne, mais qui lit, à l'insu de ses supérieurs, des livres prohibés, “païens”: l'Edda, Goethe, Schiller, Nietzsche, la Divine Comédie de Dante, et surtout Das Wesen des Christentums de Harnack. Sa foi chrétienne est fort ébranlée, mais il le cache, car il a vraiment envie d'être missionnaire, de quitter l'Europe et de partir à l'aventure dans un pays lointain, exotique. On lui réserve un poste en Inde, sur la côte de Malabar. Mais auparavant, il doit connaître l'anglais. La mission lui paie un stage à Edimbourg en Ecosse.

Il effectuera sa première mission en Inde à Palghat, où il entre en contact avec la civilisation et la culture indiennes. C'est là, au fond, que tout va basculer: Hauer ne convertira aucun Indien. C'est l'Inde qui va le convertir, qui va lui faire découvrir sa propre “indo-européanité”. Après un premier séjour là-bas, de 1908 à 1909, il étudie à Oxford de 1910 à 1915, avec juste une interruption: un séjour dans un camp de concentration anglais, réservé aux “alien ennemies”. Mais il peut retourner à l'université, avec la promesse de ne pas s'évader. C'est à Oxford que Hauer approfondit ses connaissances de l'Inde et surtout des techniques du Yoga. Ses travaux le rendent éminemment suspect aux yeux des supérieurs du séminaire des missionnaires de Bâle. La rupture avec le christianisme est irrémédiable. Elle est consommée en 1920, où Hauer devient Privatdozent en histoire des religions, attaché à l'Université de Tübingen. Mais la routine de l'université l'ennuie. Il cherche à poursuivre sa vocation de missionnaire, non plus au service d'un protestantisme fortement teinté de piétisme, non plus sous des cieux exotiques, mais au profit d'une vision religieuse ancrée dans la nature, dans les paysages, axée sur la charité communautaire, sur l'esprit de solidarité avec les siens, sur l'ascèse et la discipline intérieure qu'enseigne le Yoga indien, et, enfin, sur ce sentiment, encore diffus chez lui, d'une fibre religieuse commune à tous les Indo-Européens, de l'Islande au Gange. Pour enseigner cette vision religieuse surplombant tout ce qui est établi, bousculant toutes les conventions universitaires, il faut un terrain vierge. Et qu'offre l'Allemagne d'après 1918 comme “terrain vierge”, sinon les mouvements de jeunesse alternatifs, issus du Wandervogel d'avant 1914? Il fréquentera d'abord le groupe Die Neuen, animé par un pasteur, Rudolf Daur, qui commence, lui aussi, à s'émanciper des dogmes chrétiens, puis fonde une véritable école alternative, organisée sur le modèle des ligues de jeunesse: le Bund der Köngener, dont il devient automatiquement le premier “chancelier”.

Ce Bund der Köngener est trop peu connu; pourtant, il fut le théâtre de débats inimaginables aujourd'hui, où tout est contingenté, politisé, dogmatisé, hyper-simplifié et médiatisé. Les tenants des idéologies ou des confessions les plus diverses et, apparemment, les plus contradictoires, ont pris la parole à cette tribune alternative, y ont confronté leurs points de vue et ceux qui avaient vraiment abjuré toute forme de dogmatisme stérilisant y ont enrichi leur bagage religieux, théologique ou philosophique. Le Bund der Köngener est sans nul doute le meilleur exemple d'anti-dogmatisme en ce siècle où des millions d'hommes se sont écharpés pour ne pas s'être écoutés. Martin Buber y a présenté son humanisme et son “enracinement” juifs, de même qu'une vision du Reich (allemand) reposant sur les traditions juives, où le peuple serait éduqué et discipliné dans son intériorité et non pas par le truchement d'un appareil d'Etat coercitif; Karl Otto Paetel, rédacteur du Manifeste national-bolchevique, qui partira s'engager dans les Brigades Internationales et connaîtra l'exil à New York après la défaite de l'Espagne républicaine, y a défendu son idéal du paysan-soldat; Ernst Krieck, le pédagogue allemand, membre de la NSDAP et grand pourfendeur de Heidegger, y a pris la parole; des communistes, des protestants, des catholiques y ont dialogué. Mais les passions politiques faisaient rage dans cette Allemagne au bord de la guerre civile, où SA et SS étaient prêts fondre sur leurs homologues des ligues communistes et du Reichsbanner social-démocrate. Des propagandistes nazis obtus décrètent que le Bund der Köngener est “enjuivé” par la présence de Buber; les chrétiens déplorent la présence de non-chrétiens; les “rouges” refusent de dialoguer avec Krieck et Bäumler (spécialiste du matriarcat de Bachofen, de Nietzsche et du “romantisme tellurique”; membre de la NSDAP); etc. Hauer et Buber tentent de maintenir la sérénité du débat, y parviennent, mais réduisent automatiquement le nombre de participants et ne bénéficient plus d'aucune publicité.

L'idéal des Köngener était de créer une sorte de solidarité interconfessionnelle entre tous ceux qui, sur la Terre, souhaitaient sauver l'essentiel des messages religieux, le sens des communautés, devant le raz-de-marée de la modernité désaxante, déracinante, individualisante. Leurs adversaires disaient d'eux qu'ils voulaient créer une “religion-esperanto”... Reproche infondé dans le sens où la qualité des interventions et des intervenants éloignait leurs démarches de tout affadissement ou aplatissement de style “espérantiste”. A partir de 1933, quand le pouvoir change de mains à Berlin, le Bund der Köngener, dont le statut est celui d'un mouvement de jeunesse, change de nom et d'objectifs pour ne pas devoir se dissoudre dans les jeunesses hitlériennes. Finalement, Hauer fonde la Deutsche Glaubensbewegung, à laquelle se joint toute une série d'autres associations de recherches religieuses (qui mériteraient aussi d'être analysées plus en profondeur). L'association doit faire les concessions d'usage au nouveau parti totalitaire pour pouvoir continuer à exister en toute indépendance. Hauer et ses amis souhaitent surtout que les recherches religieuses demeurent indépendantes, n'aient pas à s'aligner sur les diktats d'un parti ou à s'inféoder à une église ou à un “christianisme germanique”. En 1935, Hauer et le Comte Ernst zu Reventlow remplissent le Palais des Sports de Berlin, pour parler de religion et de métaphysique! La puissance de ce mouvement patriotique mais alternatif, de ces tenants d'une révolution intérieure (Buber!), devient suspecte. Les attaques ne cessent plus: c'est dans le parti et non pas dans une “association extérieure” qu'on réalisera la révolution (même la révolution intérieure); on interdit aux membres de la jeunesse hitlérienne de faire partie de la DGB; finalement, Heydrich en devient membre pour mieux la contrôler. La présence du chef de la police fait perdre au mouvement tout son aura. Hauer est contraint d'adhérer aux différentes instances du parti, afin de conserver ses chaires. Buber se réfugie en Palestine. Mais les modestes nominations de Hauer le compromettront après 1945. L'indéfectible amitié de Martin Buber, émigré en Palestine en 1938 après la “Nuit de Cristal”, le tirera d'affaire. Et la grande aventure de ces deux formidables complices pourra continuer jusqu'à la mort de Hauer en 1962. Les associations qu'ils ont fondées ou patronnées dans les années 50 continuent de travailler aujourd'hui.

Les années 30 sont aussi l'occasion pour Hauer d'approfondir ses connaissances de la religiosité indienne, de développer sa critique des dogmatismes, de réfléchir sur la métaphysique indo-aryenne du combat et de l'action, de poursuivire une quête mystique germanique en tentant, à la suite de Maître Eckart, de dégager une vision thioise du divin et de la foi (dont un texte paraîtra en français en 1935: «Le mouvement de la foi germanique», in Revue des vivants. Organe de la génération de la Guerre, IX, 1935, pp. 1491-1504). Parallèlement à cette triple recherche, Hauer tente une réflexion en profondeur sur les assises physiques et somatiques des religiosités enracinées et sur les questions impassables de la mort et de l'immortalité. En 1937, paraît un livre qui reprend l'essentiel de ses recherches en indologie, Glaubensgeschichte der Indogermanen. Dans la préface à cette anthologie, Hauer insiste sur le caractère nécessairement “proche de la vie” et “ancré dans un peuple précis” de toute religiosité vraie, durable et authentique. Il y livre aussi, de façon très concise, ses méthodes de recherche et ses conclusions. Notamment la différence entre foi (Glaube) et religion (Religion). «Par “religion”, j'entends le monde des formes religieuses, qui, en tant que partie de la culture globale d'un peuple, est soumis aux lois du devenir et de la disparition. La foi, en revanche, est l'expérience originelle de la réalité ultime et le domaine des forces intérieures, vivantes dans les tréfonds de l'âme des peuples et des races. C'est de l'interaction de ces forces que nait le monde des formes religieuses. Celles-ci sont symboles, indices, de ce domaine de l'intériorité. Voilà pourquoi on ne peut pas écrire d'histoire de la foi sans d'abord écrire une histoire de la religion. Les faits relevant de l'histoire de la religion doivent nous guider, de façon à ce que nous puissions aller à la rencontre de cette vie intérieure et que nous puissions en saisir le sens, créativement. Ainsi jaillira la connaissance sur base de laquelle nous pourrons oser une histoire de la foi. Mais nous ne serons saisis par ce sens que si ce sens est apparenté à notre propre essence».

La religiosité indo-européenne est une religiosité de l'action, notamment de l'action guerrière. Pendant toute sa vie, Hauer s'est insurgé contre un a priori sur le Yoga, considéré comme un exercice purement contemplatif. A priori évidemment faux, car, écrit-il dans la préface de Glaubensgeschichte der Indogermanen, une forme particulière du Yoga, dans la tradition zen du bouddhisme japonais, est le pilier porteur d'une noblesse guerrière, les Samouraïs, qui ont fait l'Empire nippon. «Ma conviction est qu'il est impossible de comprendre la civilisation indo-aryenne sans comprendre le Yoga, tout comme il est impossible de comprendre l'hellenité en excluant l'orphisme ou le platonisme, ou de comprendre la germanité, si on ôte la mystique de son patrimoine (ici, j'entends “mystique” au sens totalement positif de “voie vers l'intériorité”. Sans cette voie vers l'intériorité, dans quelque forme que ce soit, il n'y a pas d'indo-européanité, ni même de germanité). L'homme indo-européen déploie certes une puissance d'action hors mesure et fait montre d'une volonté indomptée d'agir sur le monde; mais il sent instinctivement qu'il court un grand danger, si cet agir sur le monde extérieur n'est pas compensé par un retour aux tréfonds de l'âme et un rassemblement des forces qui y résident, pour les opposer ensuite au monde extérieur. La religiosité indo-européenne tourne donc autour de deux pôles: d'une part, une pulsion qui la conduit à plonger dans les tréfonds de l'âme pour y découvrir ses lois et, d'autre part, une foi active en Dieu et dans le destin, impliquant un sens très austère et très sérieux de sa responsabilité dans le monde. Dans la tension qui résulte de cette opposition, jaillit la formidable dynamique de l'histoire de la foi indo-européenne, cette dynamique qui lui donne son élan constant».

En conséquence, la tradition indienne et le yoga ne peuvent pas être considérés comme des fuites hors du monde: «... Au contraire, c'est ici une joie d'être dans le monde qui est à l'œuvre, un sens d'être abrité dans le monde (Weltgeborgenheit) qui donne le ton». Le monde n'est donc pas dépourvu d'essence (divine), il n'est pas opposé à Dieu ou aux dieux (gottwidrig). Il n'est pas nié au profit d'un espoir de voir advenir un monde “tout-autre”, parfait, où le tragique n'aurait plus sa place. Au contraire, le monde et ses conditions, ses tragédies et ses deuils, est accepté comme tel et opposé à une intériorité inconditionnée, qui est présente dans le monde, qui peut arraisonner ce monde, que les esprits les plus lucides et les plus clairvoyants ont la faculté de saisir.

Revenons aux événements du XXième siècle. La tension qui a existé entre les autorités du Troisième Reich et la Deutsche Glaubensbewegung est indéniable. Mais en 1945, qu'est-ce qui a incité les autorités anglo-saxonnes à ostraciser Hauer, à le suspecter de collaboration avec le régime, au-delà des titres honorifiques ou autres que lui avaient octroyés des fonctionnaires zélés et propagandistes? La dernière activité de Hauer pendant la guerre a été de mettre sur pied un “Institut Indien” à l'Université de Tübingen. Pour mener cette tâche à bien, il collabore avec le leader des indépendantistes indiens, Subha Chandra Bose, allié de l'Axe et des Japonais, pour qui il recrute des troupes. Ni les Américains ni les Anglais ne peuvent avaliser cette politique, qui aurait pu sérieusement ébranler la puissance des Anglo-Saxons pendant le conflit et qui a jeté les premières bases de l'indépendance indienne de 1947. Hauer paiera cher cette collaboration somme toute bien innocente avec Subha Chandra Bose. Il est arrêté le 3 mai 1945 et interné dans un camp de concentration allié. En 1947, il est relâché. Très vite, il remonte son institut indépendant d'études religieuses, qui devient l'Arbeitsgemeinschaft für freie Religionsforschungen und Philosophie. Plus tard, en 1957, avec les Prof. Heller, Brachmann et Berger, Hauer participe à la création de la Freie Akademie. Il en restera le président jusqu'à sa mort. La Freie Akademie poursuit toujours ses travaux aujourd'hui.

A partir de 1950, dans une ambiance plus sereine, sans arrière-fond de guerre civile, Hauer poursuit ses travaux et élargit l'éventail de ses préoccupations: réflexions sur la crise religieuse contemporaine, notion de destin, mythes et cultes des peuples primitifs, religiosité de l'“homme occidental”, réflexions sur la tolérance, étude sur le matriarcat, etc. Il meurt le 18 février 1962.

Trois grandes leçons doivent être tirées de l'œuvre de Hauer. D'abord, c'est toujours ce fameux “facteur X”, soit la “réalité intérieure”, qui détermine la vie religieuse et l'histoire de chaque peuple. Ce “facteur X” peut se retirer du monde, replonger dans les tréfonds de l'âme, pour revenir fortifié et agir sur la trame des événements. L'Europe finira donc par retrouver sa vision tragique du monde, cette tension fructueuse entre intériorité et arraisonnement du monde. Ensuite, la notion, partagée avec Martin Buber, de “communauté”, plus exactement, Das Gemeinsame. Tous les représentants d'un même peuple partagent une variante bien précise de l'idée (platonicienne) de “communauté”. C'est leur épine dorsale religieuse et historique. Sans cette notion, un peuple dépérit. Mais comment empêcher ce sentiment de la communauté d'être étouffé par l'idéologie dominante, rationaliste, matérialiste et individualiste? Par la tolérance. Et la tolérance selon Hauer et Buber est la troisième grande leçon que nous devons retenir. La tolérance, ce n'est pas tout accepter indistinctement, c'est au contraire se hisser largement au-dessus des opinions idéologiques conventionnelles, pharisiennes et mesquines. De ce fait, la tolérance selon Hauer n'est pas un facteur de dissolution, mais un principe qui permet de dégager l'essentiel et d'unir les hommes sur la base de cet essentiel et, ainsi, de mettre un terme à des querelles stériles, comme celles qui ont ensanglanté ce XXième siècle. Cette tolérance-là il faut la graver dans son cœur et dans son cerveau. Pour rester fidèle aux deux seuls hommes qui ont su rester haut au-dessus de la mêlée: Hauer et Buber.

Detlev BAUMANN.

SOURCE: Margarete DIERKS, Jakob Wilhelm Hauer (1881-1962). Leben. Werk. Wirkung, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg, 1986, 607 p., DM 88, ISBN 3-7953-0510-1 (Bibliographie très complète, livres, articles et recensions). Précisons que les éditions Lambert Schneider sont celles qui éditent les œuvres complètes de Martin Buber. Dans la politique éditoriale de la maison, les deux amis restent donc unis, par-delà la mort.

Sur la Deutsche Glaubensbewegung: Ulrich NANKO, Die Deutsche Glaubensbewegung. Eine historische und soziologische Untersuchung, Diagonal-Verlag, Marburg, 1993, 372 p., DM 39,80, ISBN 3-927165-16-6.

lundi, 26 avril 2010 | Lien permanent

La corrispondenza tra Julius Evola e Gottfried Benn

La corrispondenza tra Julius Evola e Gottfried Benn

L’accusa più scontata che l’intellighenzia ufficiale lancia contro Julius Evola è quella di essere un “nazista”, più che di essere stato (come innumerevoli altri uomini di cultura italiani) un “fascista”. Accusa ovvia e prevedibile, ma superficiale, che si basa su alcune apparenze: il suo retroterra culturale che si rifaceva ad una certa filosofia tedesca (a partire da Nietzsche); il suo essere caratterialmente più “tedesco” che “italiano, il suo interessamento tra le due guerre per far conoscere nel nostro Paese una certa cultura di lingua tedesce (da Bachofen a Spengler a Meyrink); i suoi contatti con la Germania del Terzo Reich; il suo aver ricordato come avesse conosciuto Himmler, visitato ai castelli dell’Ordine, tenuto conferenze in ambienti diversi come l’Herrenklub da un lato e le SS dall’altro; l’aver scritto articoli sulla politica estera, interna, culturale ed economica della Germania nazionalsocialista e sulle stesse SS (articoli di cui si ricordano gli eventuali apprezzamenti ma non le innumerevoli riserve critiche); e così via. Da tutto questo sfondo gli orecchianti derivano l’etichetta appunto di “nazista”: raramente si va alle fonti e si leggono nel loro complesso, a partire almeno dal 1930, con articoli e saggi su “Vita Nova” e “Nuova Antologia”, sino agli interventi su “Il Regime Fascista”, “Lo Stato” e “La Vita Italiana” del maggio-luglio 1943.

L’accusa più scontata che l’intellighenzia ufficiale lancia contro Julius Evola è quella di essere un “nazista”, più che di essere stato (come innumerevoli altri uomini di cultura italiani) un “fascista”. Accusa ovvia e prevedibile, ma superficiale, che si basa su alcune apparenze: il suo retroterra culturale che si rifaceva ad una certa filosofia tedesca (a partire da Nietzsche); il suo essere caratterialmente più “tedesco” che “italiano, il suo interessamento tra le due guerre per far conoscere nel nostro Paese una certa cultura di lingua tedesce (da Bachofen a Spengler a Meyrink); i suoi contatti con la Germania del Terzo Reich; il suo aver ricordato come avesse conosciuto Himmler, visitato ai castelli dell’Ordine, tenuto conferenze in ambienti diversi come l’Herrenklub da un lato e le SS dall’altro; l’aver scritto articoli sulla politica estera, interna, culturale ed economica della Germania nazionalsocialista e sulle stesse SS (articoli di cui si ricordano gli eventuali apprezzamenti ma non le innumerevoli riserve critiche); e così via. Da tutto questo sfondo gli orecchianti derivano l’etichetta appunto di “nazista”: raramente si va alle fonti e si leggono nel loro complesso, a partire almeno dal 1930, con articoli e saggi su “Vita Nova” e “Nuova Antologia”, sino agli interventi su “Il Regime Fascista”, “Lo Stato” e “La Vita Italiana” del maggio-luglio 1943. Visione aristocratica