Rechercher : allais

G. Faye : Euro-Russie

| Guillaume Faye EURO-RUSSIE: BASES CONCRÈTES D’UNE FUTURE CONFÉDÉRATION IMPÉRIALE |

| |

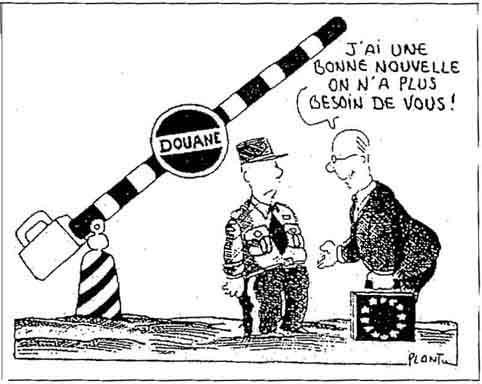

Intervention au Colloque de Moscou de juillet 2007 J’avais nommé l’idée d’une union continentale entre tous les peuples d’origine européenne, de la France à la Russie, de l’Atlantique au Pacifique “Eurosibérie”. Et mon ami Pavel Toulaev m’a fait discrètement remarquer qu’il faudrait mieux parler d’Euro-Russie.-, parce que la Sibérie est au fond un terme géographique et la Russie un terme ethnique et historique. Je pense qu’il avait raison. Mieux vaut parler pour ce projet d’Euro-Russie La confédération impériale euro-russe, Une telle idée n’est pas destinée à s’appliquer pragmatiquement dans les dix ans à venir, évidemment ! Il s’agit d’une “utopie positive ” ou de la construction d’un “mythe agissant”. Au XVIIIe siècle, l’idée de l’Union de l’Europe occidentale avait pris corps et s’est finalement réalisée (avec de redoutables imperfections) ; au XIXe siècle, les fondateurs de l’idée sioniste ont réussi à aboutir à la création de l’État d’Israël. Les Pères fondateurs des Etats-Unis d’Amérique au XVIIe siècle ont réussi leur pari. De même aujourd’hui, l’idée d’une Union impériale et fédérale de l’Europe occidentale, de l’Europe centrale et de la Russie doit être envisagée, pour servir de modèle aux générations futures qui devront la réaliser. Ce projet prolonge et dépasse à la fois l’Union européenne, qui, à mon avis, était un moment dialectique important dans l’histoire mais a atteint ses limites et s’avère, à mon sens, aujourd’hui, un échec. Pourquoi un échec ? Parce que l’Union européenne n’a pas été capable d’affirmer la souveraineté de l’Europe comme grande puissance face aux USA, parce qu’elle a été incapable d’éviter l’invasion de l’Europe par les populations du tiers monde et de l’islam. Pis encore, l’Union européenne en vient aujourd’hui à nier et à détruire l’idée même d’Europe par le projet d’y faire participer la Turquie, voire même pour d’autres politiciens irresponsables, les pays du Maghreb. Néanmoins, je le répète, l’Union européenne était dialectiquement importante (au sens hégélien) mais elle doit être maintenant être dépassée, surmontée et prolongée, à la fois négativement et positivement, par l’Union euro-russe. L’idée selon laquelle les peuples européens sont extrêmement différents les uns des autres et que les Russes sont encore plus différents des autres doit être soumise à une sorte de relativisme critique. L’idée de divergence entre les peuples de souche européenne sera de moins en moins vraie au cours du XXIe siècle. Ce siècle verra surgir une opposition de plus en plus grande entre les peuples d’origine européenne et tous les autres. Et nous allons tous prendre progressivement conscience, des rives de l’Atlantique à la Sibérie, que l’ensemble euro-russe forme une unité homogène relative de civilisation, de culture, d’histoire, de mentalité et de potentiel génétique. Un Breton ou un Catalan de souche, un Bavarois, et un Russe de Carélie sont beaucoup plus proches entre eux sur le plan génétique mental et comportemental qu’il ne le sont d’un Chinois. Les racines culturelles, artistiques, historiques de la France ou de l’Italie sont beaucoup plus proches de celles de la Russie qu’elles ne le sont de l’Afrique francophone. Si l’on raisonne en termes d’ethnopolitique autant que de géopolitique, l’ensemble euro-russe apparaît comme une nécessité vitale dans ce monde du XXIe siècle qui verra à la fois le choc des civilisations et la nécessité de se regrouper en grands blocs. Les esprits, dira-t-on, ne sont pas prêts pour un tel projet révolutionnaire. Mais avec les bouleversements du XXIe siècle, les choses pourront évoluer beaucoup plus vite que nous ne le pensons. Les grands principes concrets sont les suivants : Quelle organisation politique et constitutionnelle ? Il est impossible ici d’imaginer dans le détail la forme politique et constitutionnelle interne d’une union euro-russe, mais on peut néanmoins en poser les principes fondamentaux. Ils sont extrêmement éloignés de ceux de l’actuelle Union européenne qui n’est qu’un agrégat technocratique impuissant et flou, qui cumule tous les inconvénients du centralisme bureaucratique et de l’anarchie. 1) Un faut un État central fort et maigre, centre de décision, comme un cerveau, qui possède le monopole de la politique étrangère et de la diplomatie, de la politique économique générale, de la politique monétaire, des forces armées et du contrôle des frontières extérieures communes ; et qui soit le garant des grands principes. 2) Les différents peuples et nations doivent posséder la plus grande autonomie intérieure. Les “États” composant l’Union euro-russe pourront être les États actuels ou provenir du démembrement de certains d’entre eux en régions, qui seront ainsi de nouveaux États. Tout État doit pouvoir sortir quand il le désire de l’Union et recouvrer sa souveraineté. Il est libre de posséder les institutions qu’il veut, libre de son système constitutionnel, judiciaire et éducatif, de sa politique fiscale et économique intérieure. Mais il doit, sauf à être expulsé de l’Union, respecter les grands principes fondamentaux dont il sera question plus loin et ne pas nuire aux autres États membres. 3) La solidarité entre les États doit être assurée par des compensations financières organisées par l’État central. Ce modèle s’inspire partiellement de la constitution des Etats-Unis d’Amérique, qui est la plus ancienne du monde et qui fonctionne assez bien. Mais il faut immédiatement préciser ici que, dans un premier temps, cette Union Euro-Russe ne prendra pas nécessairement la forme d’un État confédéral, mais d’une sorte de concertation, d’entente entre les États européens et la Russie, une “union de nations”. Les choses doivent se construire de manière progressive et pragmatique. Et pourquoi ce mot « impérial » ? Parce que l’idée d’Empire, si elle bien comprise, est la libre association de peuples apparentés par la culture, la civilisation, la proximité raciale et la continuité géographique. Les ensembles hétérogènes finissent toujours par éclater. Il faut construire la Maison commune, pas à pas, progressivement, mais néanmoins dans l’urgence. Quelle politique extérieure ? Le neutralisme de puissance L’alliance confédérale euro-russe affrontera trois menaces principales : l’une est le tiers monde sous la bannière de l’islam, par sa volonté de conquête sous le biais de l’immigration de masse. L’autre est le gouvernement de Washington, qui voit comme un cauchemar toute alliance euro-russe et qui tente par tous les moyens de nous affaiblir, de nous diviser, de nous encercler. La troisième est la Chine, qui nourrit une volonté mondiale hégémonique et qui d’ailleurs, s’emploie actuellement à peupler subrepticement la Sibérie russe. Il faut en finir avec l’OTAN, qui n’est rien d’autre qu’une structure de sujétion des Européens par les USA, et construire, dans un premier temps, une alliance militaire intégrée de tous les pays européens et de la Russie. Sur le plan de la dissuasion nucléaire, il faudra coupler les forces françaises et les forces russes. La Grande-Bretagne ne pourra y participer que si elle libère de son asservissement aux Etats-Unis, ce qui n’est pas le cas actuellement. La politique étrangère de l’Euro-Russie devra être celle du « hérisson géant », avec ce double impératif : pas d’impérialisme vis-à-vis de l’extérieur, pas d’ingérence des puissances étrangères dans notre espace vital. Ce neutralisme est justifié par l’autosuffisance économique. Nous avons toutes les ressources, toutes les matières premières, et nous n’avons pas besoin des autres. Nous n’avons pas besoin d’aller guerroyer chez les autres`et d’imiter l’irresponsable impérialisme américain, mais nous ne pourrons pas tolérer que les autres viennent faire la loi dans notre espace vital. À l’inverse de ce que pratiquent les Etats-Unis, il ne saurait être question de menacer les autres mais d’assurer la défense rigoureuse de notre intégrité, de notre sécurité et de nos intérêts. Vis-à-vis des Etats-Unis, il ne s’agit pas de manifester de l’hostilité, mais de la méfiance.L’objectif est de convaincre les Américains que leur politique extérieure actuelle est erratique et stupide. Notre conviction doit être que la Américains ne seront nos amis que s’ils admettent qu’ils ne sont pas les maîtres du monde. L’arrogance américaine est immature, infantile car elle ne débouche que sur des échecs. Mais, à partir du moment où existerait un ensemble confédéral euro-russe, nous serions tout-à-fait d’accord pour coopérer avec les Américains si ces derniers renoncent à leur tradition impérialiste. Il faut également en finir avec cette “religion des droits de l’homme” inconsistante qui tient lieu à l’Union européenne actuelle de politique étrangère. De même l’ “aide au tiers monde ”, inutile et improductive, doit être remise en cause. La présence de l’islam sur le territoire de l’Union euro-russe devra être dans un premier temps jugulée et dans un deuxième temps drastiquement restreinte. Vis-à-vis du conflit israélo-arabe, la position doit être celle de la neutralité. Aucune participation militaire à une quelconque intervention de l’ONU hors de nos frontières ne peut être admise. Quelle organisation économique ? L’autarcie des grands espaces. Il ne faut pas s’inspirer du socialisme étatique, dans son organisation intérieure – inefficace – ni du capitalisme spéculatif mondialiste actuel. Un nouveau modèle économique pourrait se construire, fondé sur des principes que j’ai développé depuis longtemps en m’inspirant du Prix Nobel français d’économie Maurice Allais et du regretté Pr François Perroux, du Collège de France, sous le thème général de l’économie organique qui est une troisième voie entre le socialisme et le capitalisme mondialisé. 1) Refus du principe de libre-échange mondial (qui est catastrophique pour toute l’humanité) avec instauration de barrières douanières et de contingentements économiques protégeant l’espace euro-russe, autosuffisant dans tous les domaines, premier espace économique de la planète. 2) En revanche, il faut un marché unique, une monnaie commune, un libre-échange intérieur dans l’espace euro-russe, un refus de l’économie assistée, socialisée, rigide, telle qu’on la pratique en France. Un libre capitalisme intérieur, qui formera une puissante dynamique, compte tenu de la taille gigantesque de l’ensemble euro-russe, tel est le choix qu’il faut faire. 3) L’État central ne pourra intervenir dans l’économie que de manière politique, législative, planificatrice, et non plus financière. La fonction souveraine ne doit pas se substituer aux entreprises, mais définir de grands axes de politique économique. Il faut s’inspirer là du modèle très efficace des USA où l’État soutient les firmes sans entrer dans leur capital. 4) Aucune prise de participation majoritaire dans le capital des grandes entreprises de l’Union ne peut être possible de la part d’investisseurs étrangers à l’Union. En revanche, les transferts financiers et les prises de participation à l’intérieur de l’espace euro-russe sont libres. 5) Respect rigoureux de l’environnement, développement de l’énergie nucléaire, politique active de recherche et de haute technologie, notamment sur les énergies renouvelables, politique spatiale intégrée, construction de grands pôles aéronautiques et militaires strictement euro-russes, préférence systématique pour les firmes de l’espace euro-russe dans tous les grands marchés industriels (appels d’offres, mais aussi en matière de commerce de produits agricoles ; interdiction pour les États de s’endetter pour les dépenses de fonctionnement, mais seulement d’investissement : tels sont quelques uns des principes économiques que devront impérativement respecter l’État central et les États membres. Quels axes de politique intérieure? L’ethnocentrisme et le natalisme, Des principes généraux de politique intérieure doivent être contractuellement définis pour tous les États-membres, faute de quoi ils ne peuvent pas entrer dans l’Union ou doivent la quitter. 1) L’Euro-russie, berceau des peuples blancs aujourd’hui sévèrement menacés dans leur démographie, doit se fonder sur le principe ethnocentrique de l’homogénéité ethnique. Il n’y a rien d’immoral à cela, puisque ce principe est appliqué par la majorité des pays du monde non-Blanc : Chine, Inde, Japon, Afrique, etc. Ce qui suppose les principes constitutionnels suivants imposés à tous les États membres : refus de toute immigration de travailleurs extérieurs à l’espace euro-russe (sauf, par quotas, cadres supérieurs et personnels très qualifiés) ; interdiction du regroupement familial et du droit d’asile ; expulsion effective et administrative sans appel de tous les clandestins ; impossibilité pour les étrangers extérieurs à l’Union de percevoir la moindre allocation sociale ou de santé (fin des “pompes aspirantes ”) ; exclusion de tout ressortissant étranger à l’Union des élections ; expulsion immédiate et définitive de tout étranger à l’Union coupable du moindre délit ; abandon du droit du sol au profit du droit du sang (fin des naturalisations) ; retour progressif au pays pour tous les immigrés du tiers-monde ; possibilité d’immigration libre et de naturalisations à l’intérieur seulement de l’espace euro-russe, pour ses citoyens, en fonction de la législation de chaque État. Le critère ethnique doit être au centre du projet constitutionnel d’organisation intérieure. L’homogénéité ethnique blanche est le fondement du projet euro-russe, tout comme l’homogénéité ethnique noire est le fondement des Africains qui veulent, à juste titre, unifier leur continent. L’homogénéité ethnique est le socle même de la paix sociale et des libertés publiques, vérité de bon sens qu’avait parfaitement vue Aristote. 2) Compte tenu du déclin démographique dramatique des peuples de l’espace euro-russe, chaque État sera tenu de mettre en œuvre une politique nataliste, qui ne pourra bénéficier qu’aux ressortissants de l’Union. 3) Autres principes constitutionnels que devront respecter tous les États de l’Union et qu’ils mettront en œuvre selon leurs législations et leurs traditions propres : justice sociale, méritocratie, éducation disciplinée et s élective, égalité devant la loi, éradication de la pauvreté, répression impitoyable de la criminalité, politique familiale, prohibition des unions et adoptions entre homosexuels, etc. ************* Il s’agit simplement de s’unir pour affronter le monde extérieur de plus en plus menaçant. Et surtout, il faut reconnaître que ce qui divise, dans les mentalités, les habitudes culturelles, la mémoire historique, les Russes des Européens de l’Ouest est beaucoup moins important que ce qui nous unit tous. Et cela sera de plus en plus vrai au cours du XXIe siècle. Question cruciale : le nationalisme russe peut-il se sentir blessé et dépossédé par un tel projet impérial d’union euro-russe ? Non, dans la mesure où cette Union ne serait pas contraignante, mais volontaire et associative, et où les bénéfices pour la Russie seraient considérables. On m’a dit que l’ “âme russe ” se sentait partagée, voire déchirée entre l’Europe et l’Asie et que la Russie n’était donc pas vraiment européenne. Ce que signifierait le symbole de l’Aigle bicéphale qui regarde à la fois vers l’Orient et l’Occident. Mais je pense que cela est un sophisme géographique. Les Russes n’ont rien d’un peuple “semi-asiatique” ; c’est un peuple européen qui a conquis une partie de l’Asie géographique et qui se l’est appropriée. L’opposition entre les Russes et les Slaves de l’Est d’une part, et les autres Européens de l’Ouest d’autre part est beaucoup forte qu’on ne croit. Nous appartenons tous à la même souche génétique ,éthnique et civilisationnelle, à une grande famille, dont les différences sont moins importantes que les ressemblances.. ************ On me reprochera de ne pas avoir parlé de « démocratie » ? C’est volontaire, car on ne sait plus du tout ce que ce terme, employé par tous les régimes politiques du monde entier, veut dire. Dans l’Union européenne, où le peuple est totalement dépossédé des grandes décisions le concernant (notamment en matière d’immigration, d’ouverture incontrôlée des frontières, de politique économique, etc.), les dirigeants se vantent de représenter le modèle supérieur mondial de démocratie et de culte des “droits de l’homme”. Or la liberté d’opinion n’y est pas respectée, puisque , par exemple, on ne peut pas dénoncer l’invasion par l’islam et le tiers-monde sans être criminalisé comme « raciste » par un arsenal législatif et un système judiciaire néo-totalitaire. Le concept de démocratie, tel qu’il est utilisé en Occident, est tout à fait voisin, dans le simulacre et le mensonge sémantique (mais en plus subtil et “publicitaire”), de la propagande communiste soviétique. L’Union européenne, telle qu’elle fonctionne actuellement, avec un Parlement sans pouvoir et une technocratie non-élue mais omnipotente, ne peut pas prétendre respecter la volonté des peuples. Elle a inventé la pratique de la tyrannie douce. De même, c’est au nom de sa croisade pour la fameuse “démocratie” que le gouvernement de Washington a semé un indescriptible désordre au Proche-Orient et s’emploie actuellement à essayer d’encercler et d’affaiblir la Russie et de pratiquer une ingérence dans ses affaires intérieures. C’est la raison pour laquelle, dans ce projet d’Union euro-russe, il est hors de question d’unifier sous un même modèle les pratiques institutionnelles et le droit interne des États membres. Simplement, ces derniers, et l’État central, s’il existe un jour, devront respecter les trois principes suivants : État de droit, élections libres au suffrage universel, référendums et respect absolu des décisions du peuple. Par peuple, il faut entendre évidemment le “peuple de souche”. En référence à la seule vraie démocratie, qui n’est ni occidentalo-américaine, ni socialiste ou communiste, mais d’origine grecque et athénienne. Inspirons-nous de Périclès et de l’esprit d’Athéna. ********* J’ai bien conscience qu’un tel projet d’Union euro-russe est très complexe. Tout cela suppose un renversement des mentalités, l’Umwertung, dont parlait Nietzsche, qui était aussi adepte de la «grande politique». Mais ce renversement, cet orage mental viendront avec les catastrophes qui s’annoncent. Ces catastrophes sont dialectiquement positives– et là, je me réclame de Hegel et de sa «poursuite de la Raison dans l’Histoire». Sauf que Hegel avait compris un mécanisme implacable sans en voir le sens. Cette « raison » n’est pas une transcendance, mais l’union possible d’une grande tendance historique implacable et d’un volonté politique exceptionnelle qui utilise et renverse le chaos créé pour le métamorphoser en nouvel ordre. Les fatalistes, les matérialistes (qu’ils soient marxistes ou libéraux, ce sont exactement les mêmes philosophiquement), les traîtres, les nationalistes étroits, les faux sages, les déprimés et déçus de l’Histoire, les progressistes accrochés à leurs fausses prophéties, les optimistes hallucinés, les conservateurs nostalgiques, les calculateurs politiciens décadents, les intellectuels dans leur tour d’ivoire n’ont jamais compris que le destin des hommes et des peuples n’était jamais écrit d’avance, que rien n’est jamais nécessairement perdu ni gagné. Deux questions difficiles à résoudre se posent maintenant : tout d’abord, quelle capitale fédérale pour l’Union euro-russe ? Il ne saurait être question que ce soit Paris, Berlin ou Moscou car alors, on soupçonnerait des calculs matérialistes. Je propose – comme l’ont fait le Brésil ou les USA – de créer de toutes pièces une capitale nouvelle, qui serait autant une oeuvre politique qu’architecturale, à l’image de Saint-Pétersbourg ; mais reste évidemment à déterminer dans quel pays. La seconde question qui se pose est : quelle langue de travail dominante ? Quelle sera la langue de l’État central et fédéral? Le système plurilingue actuel de l’Union européenne est très coûteux, anarchique, et aboutit de fait à une domination de l’anglais, ce qui n’est pas une bonne chose. Il ne faut pas créer une langue artificielle, comme l’espéranto, ça ne fonctionne jamais. Cela ne peut être une grande langue, comme le russe, l’allemand ou le français, au risque de vexer les autres`peuples. Je vais faire une proposition surprenante : pourquoi pas le breton ? C’est une langue vivante, parlée, moderne, très structurée, que les élites politiques du Continent pourraient facilement apprendre. Encore une suggestion qui est destinée à faire son chemin … Pour l’instant les esprits, que ce soit en Europe occidentale ou en Russie, ne sont pas encore prêts à un tel bouleversement de perspective. On m’a toujours reproché ma mentalité utopique. Les intellectuels français pensent que je manque de sagesse, mais moi, je pense qu’ils manquent de courage. Mais aussi de lucidité. Il faut avoir confiance, car on observe qu’aujourd’hui l’histoire ressemble à un cheval qui court au galop. Nous devons apprendre à la prochaine génération la réalité suivante : de Brest, à la pointe de la Bretagne, jusqu’ à Providenia, sur le détroit de Behring, existe l’espace vital d’un même peuple : le nôtre. Marx disait : «prolétaires de tous les pays, unissez-vous !». Murmurons plutôt : « Blancs de tous les pays, unissez-vous ! Autour de la confédération impériale euro-russe.Et réfléchissons dès aujourd’hui à sa future organisation, car les idées font leur chemin dans l’Histoire, comme les vers dans les fruits mûrs. |

jeudi, 01 mai 2008 | Lien permanent

La pensée économique de Keynes

Frédéric VALENTIN:

Keynes : capitalisme, endettement et crises

Intervention de Frédéric Valentin lors de la dixième université d’été de « Synergies Européennes, Basse-Saxe, août 2002

I - Les apports de Keynes à la pensée économique.

I - 1 : Nouveaux fondements

1 - L’individu mimétique.

2 - La rareté résulte d’une construction sociale.

I - 2 : Grandeurs caractéristiques

1 - Travail et emploi.

2 - Contrainte extérieure.

II - La contestation de l’orthodoxie monétaire : la monnaie-dette.

II - 1 : Fondements keynésiens de l’approche circuitiste

1 - Une économie d’entrepreneurs

2 - L’image du circuit keynésien

II - 2 : Compréhension des cycles et des crises

1 - Une politique monétaire plus souple.

2 - Le déficit budgétaire.

III - Des principes keynésiens pour l'Europe ?

III - 1 : La Lucidité de Keynes.

1 - Victoire de l’obscurantisme

2 - L’éternel retour de l’impérialisme.

III - 2 : Sortir des crises

1 - L’échelon européen favorise-t-il la sortie de crise ?

2 - La réforme du système monétaire international en perspective.

L’œuvre complète de Keynes, né en 1883, comprend trente volumes dont la publication complète fut terminée pour le centenaire de sa naissance, en 1983. Une telle production présente de multiples facettes. Il a été sélectionné, pour leur portée générale, trois domaines : la capacité de remise en cause des préjugés ; la volonté de comprendre le fonctionnement des économies concrètes ; la conception de projets améliorant le sort des peuples et des pays.

Dans la société cambridgienne où Keynes fut éduqué, la recherche rigoureuse du vrai guidait chacun. Dès sa thèse sur les probabilités, soutenue en 1908, il remit en cause les idées reçues sur la fréquence comme base de calcul. S’affranchir de ce qui est considéré comme la pensée orthodoxe d’une époque passe par l’élaboration d’un cadre différent et par la formulation de relations nouvelles. Proposer des concepts novateurs, mieux aptes à décrire, comprendre et expliquer les situations, a été la première contribution majeure de Keynes, qui enseigna ainsi la nécessité d’innover en matière intellectuelle pour résoudre les problèmes de l’économie d’un pays voire de l’économie internationale.

La question de la monnaie est au centre de son œuvre. Il comprit combien était difficile la coordination des acteurs dans une société hétérogène. Il étudia les désordres monétaires qui suivirent la fin de la première guerre mondiale et constata l’existence des relations entre inflation / déflation et enrichissement / appauvrissement des groupes sociaux. La monnaie n’est pas neutre. A partir de là, Keynes s’attacha à formuler les règles de fonctionnement d’une économie monétaire et insista sur ses trois fonctions de base : la fonction de crédit remplie par les banques, la fonction de production assurée par des entreprises, la fonction de dépense des ménages. Lorsqu’il publia en 1936 le livre le plus connu, la Théorie générale, il pensait qu’elle allait en grande partie révolutionner la façon dont le monde concevait les problèmes économiques. Mais cette révolution keynésienne a connu un nombre et une diversité d’interprétations surprenantes. Nous insisterons sur l’une des dimensions de l’œuvre, la conception circuitiste de l’économie où la monnaie n’est clairement plus assimilée à une marchandise.

Les travaux de Keynes sur la question de l’organisation monétaire internationale sont multiples. Dès 1930, eu égard aux profondes difficultés rencontrées au niveau des paiements internationaux dans les années vingt, il publia au sein de son Traité de la monnaie un chapitre intitulé “Propositions pour la création d’une Banque supranationale”. Il présenta un plan portant son nom à la Conférence Monétaire et Financière des Nations Unies à Bretton Woods en juillet 1944, document officiel de la délégation britannique. Les fondements analytiques des thèses de Keynes restent une référence essentielle pour comprendre les problèmes actuels de l’organisation monétaire internationale.

I - LES APPORTS DE KEYNES

A LA PENSÉE ÉCONOMIQUE

Keynes poursuit deux objectifs fondamentaux. Sa cible est la «théorie classique» qu'il qualifie d'orthodoxe. Ce n'est cependant pas la cohérence interne de la théorie classique qui lui pose problème mais bien ses prémisses. D’autres hypothèses sont à formuler. Son second objectif, plus ambitieux, est de construire la théorie d'une économie monétaire, seule capable de rendre compte des caractéristiques essentielles d'une société capitaliste, en particulier de son caractère «dynamique». De nouvelles grandeurs sont à privilégier.

I - 1 : NOUVEAUX FONDEMENTS

Keynes a tenté d'élaborer une théorie générale, qui ne préjuge pas a priori de la compatibilité des actions individuelles. Cet essai repose sur l’hypothèse de l’individu mimétique et sur les effets de composition.

1 - L’individu mimétique. L'individu mis en scène par Keynes est mimétique car l'imitation est une stratégie rationnelle (1). Plongé dans le monde de la marchandise, l’homme est tout à la fois séparé de ses semblables et dépendant d'eux. Ses projets ne peuvent aboutir que s'ils sont compatibles avec ceux de ses rivaux. Puisqu'il ne peut en débattre avec les autres, il s'en remet à des signes que tous finalement produisent, mais sans le savoir ni le vouloir. Ces signes -- les prix des marchandises – fluctuent dans l'arbitraire, au gré des opinions de la foule ignorante, emportés par le flot des rumeurs les plus folles.

L’univers marchand est la proie d'une incertitude radicale ; non pas l'aléatoire des phénomènes naturels ou météorologiques, relativement maîtrisable par le calcul des probabilités, mais l'incertain irréductible des affaires humaines lorsqu'elles se laissent guider par les forces obscures du marché. Pour Keynes, la seule conduite individuelle cohérente dans ce contexte est alors d'imiter les autres. L'individualisme du sujet marchand est un conformisme et un grégarisme (2).

Dans un monde foncièrement incertain, l'imitation est la seule forme rationnelle de conduite. Keynes avance deux raisons, l'une générale, l'autre propre aux marchés financiers.

- Si je ne sais rien de la situation générale et de son évolution possible, à guider mes pas sur ceux des autres je tire avantage de leur savoir si vraiment ils savent, et s'ils ne savent rien (ce qu'il m'est impossible de décider), que je prenne ce point de repère ou un autre ne fait aucune différence que je sois en mesure d'apprécier.

- Les comportements sur un marché financier obéissent aux lois de la psychologie des foules: l'imitation de l'imitation, loin de rester impuissante à produire quoi que ce soit, fait émerger un monde qui a ses lois propres. Dans l'exploration des propriétés de ce modèle, Keynes révèle des potentialités. Supposons qu'un bruit, qu'une rumeur fasse penser à l’individu A que l’individu B désire (recherche, veut acheter, se fie à, espère...) l'objet #. Il sait désormais ce qu'il lui faut désirer (respectivement : rechercher, etc.), prend les devants, désigne par là même à B l'objet # et lorsque B manifeste à son tour son intérêt pour #, A a la preuve que son hypothèse de départ était correcte. Cette émergence d'une objectivité résulte d'un système d'acteurs qui s'imitent. Les rumeurs les plus absurdes peuvent polariser une foule unanime sur l'objet le plus inattendu, chacun trouvant la preuve de sa valeur dans le regard ou l'action de tous les autres.

Le processus se déroule en deux temps : le premier est celui du moment où chacun guette chez les autres les signes d'un savoir convoité et qui finit tôt ou tard par précipiter tout le monde dans la même direction ; le second est la stabilisation de l'objet qui a émergé, par oubli de l'arbitraire inhérent aux conditions de sa genèse. Les mécanismes de la spéculation, dont Keynes a su si bien dévoiler la logique, reposent donc sur l'autoréférence.

2 - La rareté résulte d’une construction sociale. On considère traditionnellement qu’il existe une rivalité fondamentale entre la consommation et l’accumulation. Le temps est rare. Le taux d’intérêt est le “prix du temps”. Il est proportionnel à l’impatience de consommer plutôt que d’investir. Or, Keynes développe deux arguments (3) :

- La rivalité entre consommation et investissement est relative puisque le montant des ressources à partager n’est pas fixe.

- Le taux d’intérêt ne peut pas traduire une tension entre ressources rares si celles-ci ne sont pas données. Il convient de lui trouver une autre justification.

Le revenu, qui se partage entre la consommation et l’investissement, n’est pas constant. Il est “endogène”. Il évolue en proportion de l’investissement car l’accumulation produit du revenu. En investissant plus, il sera possible de consommer plus. Une traduction pédagogique de cette thèse prend la forme du multiplicateur qui exprime parfaitement qu’un léger décalage temporel existe entre le moment où l’on investit et le moment où la consommation croît. Il y a bien un arbitrage intertemporel mais, selon Keynes, la rivalité n’existe pas.

La décision d’investir est fonction de la confiance que l’on place dans les revenus à venir de cet investissement. Elle est liée à notre attitude psychologique face à l’avenir et s’inscrit dans la catégorie des prophéties auto-réalisatrices. Si l’accumulation est amarrée à l’état d’esprit collectif concernant le futur la valeur du taux d’intérêt traduira l’état de la confiance. Un taux élevé exprime la réticence psychologique des agents à prêter et investir. Inversement, un taux bas traduit la forte disposition des agents à accumuler.

La voie dans laquelle s’est engagé Keynes témoigne d’une volonté de rupture. Il souligne des principes nouveaux et utilise d’autres concepts.

I - 2 : GRANDEURS CARACTÉRISTIQUES

Il est banal de rappeler que la Théorie Générale publiée en 1936 est une théorie de l'emploi. Les questions du marché de l'emploi et de la force de travail ne sont pourtant pas traitées explicitement par Keynes quoiqu’elles se trouvent au centre de sa problématique car il a senti la nécessité de rompre avec l'orthodoxie qui l’entourait et qui était la théorie d’Alfred Marshall (1842-1924) et de Cecil Arthur Pigou (1877-1959).

De même, au début de ses Essais de persuasion parus en 1931, il explique qu’il a passé les dix années précédentes à lutter contre le retour à l’étalon-or. Ce combat s’élargira ultérieurement à la réforme du système monétaire international.

1 - Travail et emploi (4). L’objectif de la Théorie Générale est d'expliquer ce qui détermine le niveau de l'emploi effectif ainsi que ses variations. La question est d'importance, non seulement compte tenu du contexte historique particulier de la crise des années trente mais également parce la théorie «classique» est incapable d'y répondre.

La demande effective n'est pas le simple résultat de l'agrégation de comportements individuels. Elle intègre les contraintes collectives issues de la non-compatibilité des plans individuels et à ce titre ouvre la possibilité d'introduire dans la théorie l'inintentionnalité dont l'exemple le plus clair est le chômage involontaire. Keynes raisonne dans un univers d'incertitudes, de paris et de risques, un univers où toute décision individuelle rationnelle peut aboutir à un désastre, par effet de composition, si les autres acteurs, rationnels selon leurs prévisions propres, ont abouti, par la sommation de leurs actions, à démentir le bien-fondé de la décision qui était initialement prévue. Par exemple (5), si les entrepreneurs anticipent (à tort ou à raison) une baisse prochaine du taux d'intérêt ils attendent pour acquérir de l'outillage à crédit qui, moins coûteux financièrement, sera d'un plus grand rapport à productivité constante. Que se passe-t-il si tous les emprunteurs attendent ? Autre exemple, bien connu : si A veut majorer son revenu futur, il peut décider, plutôt que de trouver un emploi mieux rémunéré, d'accroître son taux d'épargne (propension à épargner, Epargne / Revenu). Admettons que son épargne représente désormais 25% de son revenu au lieu de 10% auparavant. A taux d'intérêt donné, il attend un gain substantiel. Mais si B, C, D, etc. agissent de même, le taux global de l'épargne augmente et la propension à consommer (Consommation / Revenu) aura diminué de façon complémentaire ; elle passera de 90% à 75%. En conclusion, les entreprises seront pessimistes quant à la demande effective (la demande à laquelle elles s'attendent). Elles investissent moins, empruntent moins. L’affaissement de l'activité gonfle le chômage.

Le niveau de la demande effective, qui dans la Théorie Générale est déterminé en dernière instance par le comportement d'investissement des entreprises, «contraint» le volume de l'emploi que les entreprises décident rationnellement d'utiliser. Mais ces entreprises ne sont en mesure ni de connaître ni d'exprimer a priori l'étendue de cette contrainte. De même le «rationnement» de l'emploi contraint la demande de biens par les salariés.

L'approche du marché du travail chez Keynes met en lumière la sujétion des salariés aux capitalistes, sujétion dont la manifestation ultime est l'existence du chômage involontaire. Si les salariés apparaissent comme des sujets économiques passifs dans la Théorie Générale par rapport aux capitalistes, les chômeurs involontaires sont des non-sujets économiques dénués qu'ils sont de tout moyen de modifier leur sort. Ce chômage involontaire constitue une conséquence inintentionnelle de la confrontation d'intentions rationnelles mais incompatibles des agents économiques.

2 - La contrainte extérieure. Le premier ouvrage important de Keynes s’intitula Les conséquences économiques de la paix et ses dernières réflexions portèrent sur un plan de réforme du système monétaire international. Dans la Théorie Générale elle même on trouve des considérations sur la politique monétaire externe et une critique d’un certain “laissez-faire”. Il montra que le libre échange associé à un système de change fixe oblige à sacrifier le plein emploi. Il posa clairement le problème de la contrainte externe tel que l’analyse la théorie aujourd’hui.

A l’occasion du paiement des réparations par l’Allemagne, Keynes innova en étudiant le problème des transferts qui a reçu une nouvelle impulsion après la crise pétrolière de 1973. Il s’attacha à cerner la capacité de transfert d’un pays qu’il définit finalement comme le maximum de revenu transférable à l’étranger sans qu’il fût porté atteinte au niveau de vie de la population (6). C’est donc le revenu global moins le revenu des ménages, épargne comprise. Car Keynes attendait d’un système monétaire international qu’il assure la stabilité des changes, des balances commerciales, ainsi que le plein emploi des ressources productives. Il ne doit pas y avoir incompatibilité entre équilibre interne et équilibre externe. Le système monétaire international doit créer les conditions de cette harmonie.

L’un des apports de Keynes, sur ces sujets, a été possible parce qu’il aborda la théorie monétaire non par les fonctions de la monnaie mais par ses propriétés (7). Dans le domaine de la monnaie internationale, considérer que la monnaie a une certaine nature qui commande les fonctions qu’elle remplit s’est révélé particulièrement utile. Dans la Théorie générale, Keynes énonce trois propriétés qui fondent la monnaie :

- Élasticité de production nulle. On ne peut employer plus de travail à produire de la monnaie lorsque son prix s’élève par rapport aux salaires. L'élasticité de la production de monnaie est nulle dans le cas d'une circulation strictement contrôlée de monnaie inconvertible, et presque nulle dans le cas d'une circulation fondée sur l'étalon-or car la production d'or est, couramment, marginale eu égard aux besoins de la circulation.

- Élasticité de substitution nulle. L’utilité de la monnaie varie strictement avec sa valeur d'échange. Lorsque celle-ci s'élève il n'y a pas, comme dans le cas des autres facteurs de rente, de motif ni de tendance à lui substituer un autre facteur. La monnaie est un réceptacle sans fond pour le pouvoir d’achat lorsque sa demande s’accroît : il n’existe pas une valeur au-dessus de laquelle la demande de monnaie est déviée vers d’autres objets.

- Une prime de liquidité. Le pouvoir de disposer de richesses pendant un temps donné n'offre pas la même commodité ni la même sécurité selon la nature de ces richesses. Le revenu total attendu d'une propriété pendant une certaine période est égal à son rendement moins son coût de conservation plus sa prime de liquidité. Le rendement de la monnaie est nul ; son coût de conservation négligeable ; sa liquidité fait toute son utilité. Toute offre de monnaie supplémentaire entraîne en général un accroissement de sa demande.

Keynes a facilité la compréhension du fait que la monnaie n’est pas neutre, ni dans le domaine national ni dans le domaine international. Si le système monétaire international ne possède pas une monnaie en adéquation avec les rôles qui sont les siens, il en résulte des incohérences et la destruction des économies. Ces réflexions ont renouvelé la théorie monétaire et dégagé la voie d’un paradigme dont la théorie du circuit est un aboutissement logique.

II - LA CONTESTATION DE L’ORTHODOXIE MONÉTAIRE

L’économie capitaliste concrète est une économie monétaire de production au sein de laquelle toute monnaie représente un titre sur la production courante et un endettement des entreprises auprès des banques. Le travail est le seul facteur de production. Sa rémunération est l’acte par lequel le pouvoir d’achat qui écoulera le produit est formé. Dans le Traité sur la monnaie de 1930 Keynes insiste sur le rôle que jouent la monnaie et le crédit. La contribution de Keynes réside dans la mise en lumière du lien existant entre la création monétaire et la formation du revenu. Il a ouvert la voie à une connaissance correcte du caractère monétaire de l’économie capitaliste et il initia l’analyse circuitiste.

II - 1 : FONDEMENTS KEYNÉSIENS DE L’APPROCHE CIRCUITISTE

Théorie keynésienne et approche circuitiste ne sauraient être identifiées l'une à l'autre. Mais les théories de Keynes ont permis de décrire une économie d’entrepreneurs et d’améliorer la vision circuitiste de celle-ci sur trois points : structurel, fonctionnel, analytique.

1. Une économie d’entrepreneurs (8). Dans l’économie d’entrepreneurs étudiée par Keynes, le cycle du capital est déclenché par la dépense de monnaie des investisseurs. La formation du capital est à saisir sous ses deux aspects : la dépense d’investissement, l’accumulation nette d’actifs financiers. Le produit disponible est l’évaluation, au niveau des entreprises, des marchandises produites par application du travail aux équipements. La société est contrainte de dépenser dans ses achats l’équivalent du revenu distribué. Les ménages répartissent leur revenu en monnaie entre leur consommation et l’accumulation de créances financières ou épargnes. L’accumulation financière est asservie à la dépense de formation nette de capital au pôle Entreprises. Car l’épargne n’est que la contre-partie financière de l’investissement.

L’économie d’entrepreneurs débouche sur une analyse circuitiste à condition de préciser et d’approfondir ce que Keynes n’eut pas les moyens de mener à bien (9).

a) Sous l'angle structurel. La question du statut des banques dans l'analyse du capitalisme a été posée. La réponse est liée à la conception que l'on a de la monnaie. Deux possibilités se présentent :

- La monnaie richesse / liquidité. Selon cette conception, les banques sont reléguées à l'arrière-plan. La première place dans le fonctionnement de l’économie se dispute entre les ménages et les entreprises. Les ménages sont les principaux agents détenteurs de la monnaie richesse, à cause de leur préférence pour la liquidité. Cependant le principe de la demande effective de Keynes confère le premier rôle aux entreprises : ce sont elles qui, par leurs anticipations, déterminent l'injection de revenus monétaires dans le circuit et, par suite, la création de richesses monétaires.

- La monnaie créance / dette. Selon cette conception, il convient de donner aux banques la première place dans le fonctionnement de l’activité économique ; elles sont le point de départ et le point d'arrivée des flux.

b) Sous l'angle fonctionnel. Des relations de causalité déterminent tout le "fonctionnement" de l’activité économique. Ces relations expriment la hiérarchie qui s'établit entre les grandes fonctions. La principale consiste à assurer la circulation industrielle (par paiement de revenus) ; elle est remplie par les entreprises. Il vient ensuite, sous la responsabilité des ménages, celle qui autorise à la fois la circulation marchande (par la dépense de consommation) et la circulation financière (par l'épargne).

c) Sous l'angle analytique. On rencontre les problèmes liés aux concepts de profit et d'intérêt.

- Le profit keynésien (profit de court terme) est interprété par certains auteurs comme un profit de risque intégré dans le coût des facteurs (ou prix d'offre global). Comme ce coût, il est financé par le crédit. En conséquence le profit s'annule lors du remboursement des dettes. Ce paradoxe pousse à s’éloigner d’une telle approche.

- La détermination de l’intérêt fait intervenir la monnaie dans sa fonction de liquidité. Dire que l'intérêt récompense la renonciation à la liquidité est une chose ; expliquer l'état de la préférence pour la liquidité en est une autre, plus complexe, sur laquelle Keynes a judicieusement insisté.

2 - L’image du circuit keynésien (10). La demande effective se décompose en consommation des ménages et investissement des entrepreneurs. La consommation des ménages est prévisible : la propension à consommer, régie par la fameuse “loi psychologique fondamentale”, est stable. La décision d’investissement est une variable totalement incertaine.

Les banques mettent à la disposition des entrepreneurs la quantité de monnaie requise par le niveau de production anticipée. Elles ouvrent le circuit par le crédit. Les entrepreneurs distribuent un flux de revenus dont ils attendent un reflux sous la forme de dépenses d’investissement et de consommation. Avec l’épargne, le circuit se ferme par le retour de la monnaie dans le compte des banques.

Le circuit keynésien est celui de la création-destruction de la monnaie dans la logique d’une hiérarchie entre les agents économiques: banques, entrepreneurs, ménages.

Au pôle banques, on retrouve l’égalité comptable entre la masse monétaire, SM, épargne liquide des ménages, détenue sous la forme de dépôts bancaires, et ses contreparties F, crédits nets de remboursement accordés aux entreprises.

Au pôle ménages, le revenu disponible Y est affecté à la consommation finale et à l’épargne.

Au pôle entreprises, on évalue le revenu global R = C+I , après avoir éliminé U et fait passer F dans le membre de gauche. R se décompose en Y, revenu des ménages, et (I-F) le revenu des entreprises.

Les éléments essentiels de la théorie keynésienne apparaissent dans ce circuit, prolongement de la critique radicale de l’économie orthodoxe. Il favorise les réflexions complémentaires sur les cycles et les crises.

***

II - 2 : COMPRÉHENSION DES CYCLES ET DES CRISES

Le cycle économique ou cycle des affaires (business cycle) avait été étudié dès 1926 par l’Américain W. C. Mitchell. Le débat dura jusqu’en 1939. Keynes affirme le principe d’une incertitude radicale sur les rendements des investissements à long terme. Le taux d’intérêt est un instrument de spéculation et non d’équilibre. Le niveau d'activité de sous-emploi, la situation de chômage involontaire durable, la “crise”, sont possibles s’il y a déséquilibre entre épargne et investissement du fait de l'excès d'épargne prélevé sur le revenu de la période précédente. Les remèdes préconisés par Keynes reposent sur deux instruments :

1 - Une politique monétaire plus souple. Davantage de monnaie bancaire est mise en circulation ; il faut pour cela assurer aux banques le refinancement de leurs avances aux agents non financiers, c'est-à-dire demander à la Banque centrale d'escompter (ou de réescompter) les traites détenues par les banques. Ainsi sont-elles assurées de disposer des liquidités en monnaie centrale, et garanties contre les «fuites» qui résultent des demandes de reconversion en espèces des titulaires de comptes bancaires. La Banque centrale devient un fournisseur contraint de monnaie puisque le montant de la circulation monétaire est déterminé par les demandeurs.

Le réescompte est jugé par Keynes assez inefficace. Les entreprises n'empruntent que si les perspectives de débouchés (la demande effective) leur paraissent justifier le coût de l'emprunt. Or, rien ne garantit qu'une demande de monnaie conduira à un accroissement suffisant de la demande finale (consommation intérieure et exportations) ; qui plus est, le taux d'intérêt doit être un paramètre et la masse monétaire une variable. Le taux doit rester suffisamment bas et stable pour que joue l’envie de s’endetter. Si les agents pensent qu'un tel taux n'est pas tenable, ils conserveront leurs encaisses monétaires. C'est la trappe à liquidité.

2 - Le déficit budgétaire. Un accroissement des dépenses publiques assure une augmentation effective de la demande finale. Par effet multiplicateur, en n périodes consécutives, se produira un accroissement du Revenu national tel que, au bout du compte, on approchera le plein emploi. Les principales limites de ce mécanisme sont liées : à la nécessité que la propension marginale à épargner (la part du revenu supplémentaire induit destiné à l'épargne) n'augmente pas ; au risque que la demande induite profite à l'importation, surtout si les firmes ne croient pas à la réussite du projet, et si l'on est situé en économie ouverte. Mais la critique évidente est celle-ci : le financement initial ne peut être assuré que par une avance de la banque d'émission, à nouveau contrainte. On aura beau démontrer que l'accroissement des recettes fiscales, résultat mécanique d'un relèvement du niveau de l'activité, permettra à l'État de rembourser aisément, c'est-à-dire de détruire la monnaie supplémentaire initialement demandée à la banque d'émission, la critique reste acharnée, et fondée sur deux motifs. Le premier est que l'État n'aura pas la vertu de s'en tenir là et sera conduit à des choix laxistes à court terme (thèse de l'école du Public Choice) ; le second est que l'illusion monétaire dans laquelle Keynes croit pouvoir tenir les agents, spécialement les salariés, ne résistera pas : les hausses de salaire nominal seront rattrapées par les prix industriels, surtout si les entreprises anticipent l'échec du projet. On aura sacrifié la monnaie pour revenir au niveau de chômage initial.

Après la guerre, on a appelé politique keynésienne de relance un ensemble de mesures qui prévoyaient du déficit budgétaire, une politique monétaire souple, des dispositions sociales soutenant la consommation. Elles furent accusées, à partir du premier choc pétrolier en 1973, de nourrir l’inflation et le déficit extérieur. Pourtant, les principes keynésiens restent d’actualité tant pour sortir de la stagnation européenne que pour améliorer le fonctionnement du Système monétaire international.

III - DES PRINCIPES KEYNÉSIENS POUR L’EUROPE ?

Dès 1941, Keynes étudia les fondements d'un système monétaire international à mettre en œuvre après la guerre. Le 8 septembre, il avait terminé la rédaction de deux mémoires destinés au Trésor. Le premier abordait « la situation anglaise après la guerre et la position qu'elle a intérêt à adopter dans la négociation voulue par Morgenthau, le secrétaire au Trésor américain et l'ami de Roosevelt » (11). L'autre développait le plan de création d'une "Union de compensation", organisme destiné à résoudre le problème de l'endettement de guerre.

III - 1 : LA LUCIDITE DE KEYNES

Keynes défendait trois idées (12):

- Le multilatéralisme : les excédents accumulés sur un pays sont utilisables dans tous les autres.

- La charge de l'ajustement des déficits de balances commerciales doit peser aussi bien sur les pays excédentaires que sur les pays déficitaires.

- La transposition au niveau international des règles de fonctionnement d'un système bancaire national.

Le cadre général du projet keynésien reposait sur des idées très en avance sur celles de son temps et peut-être cela a-t-il contribué à son échec :

* Toutes les transactions de change devaient être centralisées entre les mains des banques centrales de chaque pays.

* Il n'existait plus de marchés de change. Les parités, fixes, restaient ajustables par dévaluation.

* Les mouvements de capitaux étaient interdits sauf autorisation des pouvoirs publics.

Deux orientations sont tout à fait nouvelles et originales :

- La place de l'or et d’une monnaie internationale à créer, dénommée “le bancor”. Le bancor aurait une valeur définie en or. Les monnaies nationales dépendraient de cette monnaie de degré supérieur (le bancor) émise par une banque internationale à installer. - La distinction entre monnaie et capital financier. Instrument d'intermédiation, le bancor demeurerait un "non bien", une grandeur purement nominale. Gagné dans les exportations commerciales nettes, le bancor serait une grandeur réelle ayant une valeur patrimoniale. Keynes demandait de distinguer deux bancors: l’un en tant que monnaie, l’autre formant un capital. Mais il n'a pas réussi à clarifier la distinction entre les deux.

1 - Victoire de l’obscurantisme. Lorsque le plan américain de réforme des paiements internationaux fut publié en avril 1943, la célèbre économiste anglaise Mme. Robinson affirma qu'il était aussi difficile à comprendre qu'une énigme policière... Il se présentait sous la forme d'un règlement technique assurant le fonctionnement d'un Fonds de stabilisation, sans aucun commentaire explicatif. Il prévoyait la création du FMI pour gérer le système des changes fixes. Le FMI ne devait être rien d'autre qu'une vaste société de secours mutuel accordant des découverts au prorata des quotas initialement versés. Le plan White affirmait que le paradis sur terre était devant nous à condition de favoriser au maximum les échanges internationaux... Les USA ont imposé au reste du monde l'élimination des restrictions de change à leur seul profit :

- La convertibilité des dollars en or était acceptée pour les gouvernements ou leur banque centrale. Pour l’obtenir, il fallait que l'Etat requérant fît valoir que ces dollars avaient été gagnés à l’occasion d’opérations sur biens et services (opérations courantes) ou que leur conversion répondait à la nécessité d’effectuer des paiements d'opérations courantes. La coterie du Trésor US avait ouvert la porte à la chicane.

- Le remboursement des dollars en or ne valait pas pour les mouvements de capitaux privés à court terme. Les banques restaient totalement libres de leurs opérations.

Le texte publié le 21 avril 1944, qui n'engageait pas encore les gouvernements, dérivait essentiellement du plan White. Les gouvernements étaient quasiment tous des gouvernements en exil, vivant des subsides de l'Angleterre elle même portée à bout de bras par les USA. La disproportion était énorme entre la puissance américaine et celle des autres délégations. Le texte de l'accord, soumis à la Conférence monétaire et financière des Nations-Unies à Bretton-Woods en juillet 1944, reflétait l'influence des banques américaines qui obtinrent que leur point de vue dominât. Aucun des deux plans ne fut présenté à la Conférence. Ils ne firent l’objet d’aucun débat...

L'Américain White, secrétaire de Morgenthau, prétendait : "qu'il serait difficile de gagner l'opinion publique au thème de la coopération monétaire internationale si, parmi les propositions, on mettait en lumière la création d'une monnaie internationale”. Mensonge pieux... En réalité, White et ses coreligionnaires ne voulaient pas comprendre que le bancor proposé par Keynes ne devait pas remplacer les monnaies nationales, mais être un véhicule destiné à porter le cours des monnaies nationales au-delà des frontières du pays de leur émission. Aujourd'hui, on parlerait de panier et de monnaie de compte pour désigner le principe du bancor (13).

2 - L’éternel retour de l’impérialisme.

Il n’y a pas d’analyse keynésienne cohérente des relations internationales (14). La stratégie du développement a été étudiée par les keynésiens mais pas par Keynes lui-même. Le rejet de la théorie classique l’a amené à soutenir une conception historique du développement du capitalisme et à réhabiliter le mercantilisme.

Knapp, l’un des rares auteurs à avoir tenté une analyse de l'impérialisme selon le paradigme keynésien, affirme que la croissance économique européenne du XIXème siècle qui constitue le prototype du « Développement » s’est fondée sur des conditions géopolitiques très particulières. Ces conditions furent : l'ouverture de nouvelles contrées à l'Ouest et en Océanie ; la suprématie politique et militaire de l'Europe sur le reste du monde. Dans cette vision du développement, le politique et l'économique sont interdépendants. Le pouvoir politique est utilisé à des fins économiques et le pouvoir économique est utilisé à des fins politiques.

Les occasions d'investir, dans l’esprit de Keynes, seraient provoquées par le jeu de mécanismes sociaux et politiques autonomes. La soif de pouvoir et de prestige a conduit par le passé, comme aujourd'hui, les groupes dominants à agir dans un sens qui favorise la croissance, en accumulant les armements, en protégeant les marchands aventuriers, en amassant les métaux précieux, en favorisant les entreprises coloniales, en aidant à étendre les marchés, en encourageant les inventions. Les exemples de complicité du politique et de l'économique sont légions : la rivalité acharnée des puissances capitalistes pour décrocher des marchés ; le contrôle des sources d'approvisionnement de matières premières impossibles à obtenir chez soi ; les manipulations pour maintenir des prix intéressants. Les avantages économiques ont aussi un autre but que le gain matériel : ils servent les objectifs de la politique interne et externe. Il n'y a pas d'harmonie nécessaire entre les intérêts et l'expansionnisme peut-être indispensable à l'accumulation du capital ; ainsi en est-il des commandes militaires en cas de guerre, de l'ouverture de nouvelles routes commerciales, de la mise en culture de terres vierges, de la découverte de mines d'or et d'argent, d’innovations technologiques.

Les idées keynésiennes rendent compte d’un “social-impérialisme”, c’est-à-dire du lien entre réformisme et politique impérialiste. La recherche de l'argent comme motivation suprême et unique du système capitaliste ne conduirait qu'à la stagnation. Les capitalistes doivent se présenter comme les bienfaiteurs de la société, d'où des dépenses grandioses, des missions civilisatrices pour convertir les terres barbares. Il n'y a rien de pacifique dans les relations entre États capitalistes. Les guerres et le colonialisme n'ont pas nécessairement leur source dans une survivance féodale ou monarchique. L'impérialisme est une forme nécessaire de vitalité de toute société humaine...

III - 2 : SORTIR DES CRISES

Les théories économiques évoluent mais la philosophie générale d’un œuvre demeure. Celle de Keynes pousse les Autorités politiques à intervenir dans l’économie, à réformer les organisations déficientes. L’économie n’est pas une métaphysique ou un substitut à la religion. C’est une technique pour résoudre les problèmes de la subsistance matérielle de l’humanité. Keynes voulut assurer le plein emploi pour résoudre les problèmes sociaux de son temps, en particulier l’intégration de la classe ouvrière dans le capitalisme qui l’écarterait du bolchevisme. Il était aussi un pacifiste. Si chaque nation veut exporter, cela peut provoquer des conflits. Il convient donc de mettre en œuvre un système monétaire international qui pousse les pays à la coopération.

1 - L’échelon européen favorise-t-il la sortie de crise ? Dans un article de juillet 1933 du New Statesman and Nation, Keynes distingue trois domaines dans l’échange international : la culture, les biens et services, la finance. “Les idées, le savoir, l’art... voilà des choses qui par nature devraient être internationales. Mais que les marchandises soient de fabrication nationale chaque fois que cela est possible est raisonnable. Et, par dessus tout, que la finance soit prioritairement nationale” (15).

La préférence nationale était donc essentielle à ses yeux. Si l’internationalisation de la production s’est développée à un point tel qu’aucun système productif ne se boucle plus dans l’espace national, la zone européenne offre un champ d’action pour pratiquer la préférence selon la méthode des quotas. Ainsi que l’a montré à de multiples reprises le professeur français M. Allais, prix Nobel d’économie, la mondialisation actuelle évolue vers une tyrannie infâme (16) dont il convient de se protéger. De plus, l’Europe est constituée pour l’instant encore de peuples frères. Cet espace est “susceptible de produire un ensemble cohérent de marchandises, de telle sorte qu’il puisse à la fois constituer un champ pour des anticipations macro-économiques cohérentes et entrer en interaction faible avec le reste du monde”(17).

Une politique en faveur du plein emploi en Europe aura donc à se préoccuper de l’investissement, en jouant tant sur le coût du capital que sur l’efficacité de celui-ci. Les investissements publics européens et les programmes de recherche et développement sont à renforcer et à généraliser. Les coopérations dans les secteurs du nucléaire, du spatial, des satellites de télécommunications fonctionnent et servent d’exemple. Mais la composante socio-culturelle de l’Europe a été oubliée. Les questions clés “pourquoi l’Europe” et “quelle Europe” sont à poser en ce début de millénaire, selon l’exemple donné par Keynes après la guerre de 1914-1918. Car penser européen est difficile. Dans chaque pays, des sectes d’infâmes ont obtenu la criminalisation des autochtones. Une législation totalitaire d’origine biblique, des hordes de magistrats-cannibales, des associations de délateurs œuvrent à l’éradication des peuples du continent. Face à la haine et à la machinerie institutionnelle du meurtre de masse des Européens de vieille souche, l’Europe communautaire reste indifférente. A-t-elle été conquise définitivement par les congrégations transnationales ?

L’esprit libéral de Keynes, penseur hétérodoxe, reste un exemple : remettre en cause les dogmes absurdes et les théories aliénantes.

2 - La réforme du système monétaire international en perspective.

La théorie de l’économie monétaire de production et le paradigme du circuit ne s’achèvent pas aux frontières de l’économie nationale. L’intégration financière est la condition nécessaire au fonctionnement d’un espace plurinational selon les principes des économies monétaires de production. Le plan Keynes est toujours en mesure d’inspirer la réforme du Système Monétaire International.

Le bancor reste d’actualité en tant que possible dénominateur commun des monnaies de différents pays. Sa création résulte d’une application “améliorée” des thèses de la “Banking School”.

D’après les théoriciens de cette école, les banques secondaires émettent des crédits et non de la monnaie. Ils affirment aussi que tout crédit lancé par les banques secondaires comporte une échéance postérieure à la date de son émission. En fait, précise Keynes, à l’instant précis où une banque quelconque émet X unités de monnaie, elle accorde un crédit de ce montant à l’économie mais, à l’inverse, l’économie lui accorde, sans délai un crédit égal. L’émission du bancor proviendrait donc d’une institution internationale, l’Union des Compensations (clearing union). Il n’aurait d’usage qu’entre banques centrales ou trésors publics et son pouvoir d’achat demeurerait strictement nul.

Selon les directives expresses du plan Keynes, l’Union de Compensation crée l’instrument international des paiements réciproques conclus entre les pays. La banque internationale emprunte aux pays exportateurs la somme totale des bancors qu’ils gagnent en paiement de leurs exportations et émet des bancors pour le paiement des importations des autres pays. Il se passe que certains pays prêtent à d’autres par l’intermédiaire de la banque de compensation.

Les bienfaits d’une telle solution sont immenses. La monnaie commune est émise par une banque communautaire. Les bancors définissent une monnaie véhiculaire : elle n’intervient que dans les relations entre la banque de l’Union et les Banques centrales ou les Trésors publics des pays membres. Le fléau de la globalisation, dont les excès de spéculation financière sont une illustration, serait endigué.

CONCLUSION

On vit par ses œuvres en ce monde. Keynes vit car son œuvre nous parle de notre monde et de son avenir. Il témoigne de la nécessité de fonder la science positive de l’économie en concevant le modèle des sociétés concrètes, celles que l’histoire impose. Ces modèles permettent d’agir en ces sociétés pour le bien commun, la réduction du chaos, du désordre, des crises.

Keynes donne l’exemple du doute en remettant en cause la science établie. Il n’y a rien de plus bestial que la tyrannie des idées à la mode qui servent aux establishments pour justifier leurs intérêts, prébendes et soultes. En économie, l’orthodoxie est aussi aliénante qu’en d’autres domaines de la connaissance. On doit au maître de Cambridge une approche mimétique du comportement qui éclaire les emballements boursiers ; une élucidation du fait que la rareté résulte d’un processus de construction sociale par effet de composition. Son combat contre l’obsession de l’équilibre et en faveur d’une analyse dynamique a dévoilé que les sociétés en croissance doivent parier sur le futur pour disposer d’équipements assurant les revenus nécessaires à la consommation. L’avenir est façonné par des actions qui l’anticipent. La crise est endogène à un système qui repose sur la dépense. Elle arrive lorsque les entrepreneurs et les banques ne veulent plus risquer une production sur l’avenir et ratifier ces paris.

Comment lever la contrainte de l’endettement extérieur ?

C’est très souvent une situation complexe. Les économies sont interdépendantes, plus ou moins spécialisées, en avance ou en retard selon les domaines technologiques. Le Système Monétaire International repose sur des taux de change fluctuants et une monnaie nationale, le dollar, sert de monnaie internationale. Deux orientations s’ouvrent alors (18) :

- Considérer la contrainte extérieure au niveau d’une zone, d’un ensemble de pays solidaires pratiquant des actions coordonnées. Dans cette voie s’est engagée l’Europe, mais l’idéologie de la monnaie marchandise héritée des classiques y tient le haut du pavé. On ne peut prévoir si la zone euro ira vers plus de richesse ou entretiendra l’esprit rentier et l’économie de tribut.

- Concevoir de nouvelles règles pour le système monétaire international ; favoriser la coordination des zones économiques dans l’intérêt de tous et non au seul bénéfice du pays momentanément dominant. Le plan Keynes présenté à Bretton-Woods remplissait ces conditions. Il fut balayé par les gorgones du ministère du Trésor américain qui imposèrent le plan “White” dont Keynes affirma en octobre 1943 qu’il n’était qu’un nouveau Talmud (19). Les propositions de Keynes étaient pourtant très supérieures. Elles eussent pu s’imposer si un grand nombre de pays avaient conservé une indépendance par rapport aux oligarchies américaines.

Le danger essentiel qui guette l’œuvre de Keynes au XXI° siècle est le dépérissement de l’État en tant qu’organisation politique préoccupée du bien commun. La désagrégation des États au cours du processus de mondialisation promeut les soviets de la finance, les consistoires des centrales multimédiats et les congrégations transnationales qui conduisent inévitablement à la perte des intérêts communs, au refus d’un système monétaire international équitable et à la fin des politiques économiques soutenant les investissements essentiels à la communauté. Si Keynes, rêveur d’une Europe pacifique et prospère pour ses descendants, sort de l’actualité du XXI° siècle, il “restera une belle page des manuels d’histoire de la pensée économique” (20).

Frédéric VALENTIN.

Notes :

(1) André ORLEAN : « Incertitude, prévision et spéculation financière ». Dans : Travaux du séminaire DECTA III, Université de Bordeaux I, 1988-1989, Tome X. p.125.

(2) Jean-Pierre DUPUY : Introduction aux sciences sociales. Ellipses, 1992. Chapitre 7 : « L’individu libéral, cet inconnu », p.184.

(3) Bruno VENTELOU : Au-delà de la rareté. A. Michel, 2001, chapitre 2.

(4) Philippe de VILLÉ et Michel de VROEY : « Salaire et marché du travail chez Marx et Keynes : orthodoxie ou hétérodoxie? » Dans : Cahiers d’économie politique n° 10-11 : « L’hétérodoxie dans la pensée économique ». Anthropos, 1985.

(5) Philippe RIVIALE : Passion d’argent, raison spéculative. L’Harmattan, 2000, chap. 8 : « Le crime de Monsieur Keynes ».

(6) Frédéric POULON : « Le circuit en économie ouverte et la capacité d’endettement international ». Revue Économies et Sociétés, Hors-Série n° 30, Tome XXII n° 6-7, juin-juillet 1988, p.7.

(7) Michelle de MOURGUES : « Monnaie internationale et croissance externe dans la théorie keynésienne ». Dans : Croissance, échange et monnaie en économie internationale. Mélanges en l’honneur de Jean Weiller. Économica, 1985, chapitre 35.

(8) Alain PARGUEZ : « A l’origine du circuit dynamique : dans le circuit de la Théorie générale, l’épargne et l’investissement sont identiques ». Dans : Production, circulation et monnaie. PUF - CNRS Nice, 1985, p. 191 et suiv.

(9) Alain BARRERE : « Signification générale du circuit ». Dans : Les cahiers de DECTA III, n°5, 1989: « Les théories contemporaines du circuit ». Chapitre 4.

(10) Pascal COMBEMALE -- Jean-José QUILÈS : L’économie par le circuit. Nathan, coll.Circa n°10, 1990.

(11) Jean DENIZET : « Keynes en 1943 : négociateur et prophète ». Dans : Michel ZERBATO et douze économistes : Keynésianisme et sortie de crise. Dunod, 1987, p.179.

(12) Bernard SCHMITT : « Un nouvel ordre monétaire international : le plan Keynes ». Dans : F. Poulon éditeur : Les écrits de Keynes, Dunod, 1985, chapitre 9.

(13) Bernard SCHMITT : L’ECU et les souverainetés nationales en Europe. Dunod, 1988.

(14) Serge LATOUCHE : « Les ruses de la raison et les surprises de l’histoire : Marx, Keynes et Schumpeter, théoriciens de l’impérialisme ». Dans : « L’hétérodoxie dans la pensée économique » Cahiers d’économie politique n°10-11, Ed. Anthropos, 1985.

(15) Frédéric POULON : La pensée économique de Keynes. Dunod, coll.Topos, 2000, p.111.

(16) Dans un entretien récent accordé à la revue L’Esprit Européen, M. Allais affirme que “la mondialisation telle qu’elle est mise en œuvre, représente un danger majeur à l’encontre de la civilisation dans le monde entier, et tout particulièrement à l’encontre de la démocratie.” L’Esprit Européen n°8, printemps/été 2002, p.7 [adresse : Refondation Europe, BP 221, 07502 GUILHERAND CEDEX ]

(17) Michel ZERBATO : « Plein emploi et espace keynésien régional ». Dans : M. Zerbato éditeur : Keynésianisme et sortie de crise. Dunod, 1987, chapitre 8, p.173.

(18) Christian GOUX : « Keynes ou l’impatience d’agir ». Dans : Michel Zerbato éditeur : Keynésianisme et sortie de crise. Dunod, 1987.

(19) Bernard SCHMITT : « Un nouvel ordre monétaire international : le plan Keynes ». Dans : F. Poulon éditeur : Les écrits de Keynes. Op. cit., p.196.

(20) Frédéric POULON : La pensée économique de Keynes. Op. cit., p.118.

mardi, 22 avril 2008 | Lien permanent | Commentaires (1)

R. Steuckers: itinéraire métapolitique et idiosyncratique

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2004

Itinéraire métapolitique et idiosyncratique

Réponses de Robert Steuckers

au questionnaire d’un étudiant, dont le mémoire de fin d’études porte sur l’anti-américanisme dans les milieux néo-droitistes, nationaux-révolutionnaires et extrême-droitistes en Belgique

[Fait à Forest/Flotzenberg, août 2004].

Photo: Beloeil, Parc du Chäteau du Prince de Ligne, 20 août 2007 / Copyright: AnaR 1. Comment vous définissez-vous au niveau idéologique?

1. Comment vous définissez-vous au niveau idéologique?

Première remarque : la notion d’idéologie n’est pas adéquate en ce qui me concerne. L’idéologie fonctionne selon un mode constructiviste, elle procède de ce que Joseph de Maistre nommait l’“esprit de fabrication”, elle tente de plaquer des concepts flous, soi-disant universellement valables, relevant du « wishful thinking », sur un réalité effervescente, qui procède, elle, qu’on le veuille ou non, d’une histoire, d’une réalité vivante, d’un flux vivant, souvent violent, rude, âpre. D’emblée, nous avons voulu une immersion dans ce flux, certes cruel, où le moralisme des systèmes idéologiques dominants n’a pas sa place, et non pas le repli frileux dans les espaces idéologisés, strictement contrôlés, qui ronronnent des ritournelles et qui ânonnent des poncifs dans le triste espace politico-intellectuel belge (français, allemand, etc.). Cette option implique un ascétisme rigoureux : celui qui refuse sinécures et prébendes, celui qui s’astreint à lire et à archiver sans état d’âme, sans désir vénal de voir ses efforts rémunérés d’une façon ou d’une autre. Un ascétisme aussi qui n’est jamais qu’une transposition particulière, et peut-être plus rigoureuse, de l’option de Raymond Aron qui se déclarait « spectateur désengagé ». Aprés plus de trente ans de combat métapolitique assidu, je ne regrette pas mon option première, celle de l’adolescent, celle de l’étudiant. Je n’ai tué ni l’enfant, ni l’adolescent, ni l’étudiant qui est en moi. Je garde les mêmes sentiments, la même moquerie, le même mépris pour le monde politique et intellectuel de ce pays qui crève sous la sottise des politicards véreux, qui se prétendent « démocrates ». « L’enfant qui joue aux dés », disait Nietzsche, grand poète. Et je ris. Tout à la fois de bon coeur et méchamment. Mélange des deux. Comme les enfants.

Pour revenir au terme « idéologie », je vous rappelle que l’objet de mon mémoire à l’institut de traducteurs-interprètes portait justement sur l’ « idéologie », comme articulation de la domination des préjugés. Ce petit ouvrage d’Ernst Topitsch et de Kurt Salamun (« Ideologie als Herrschaft des Vorurteils ») —dont j’ai fait une traduction raisonnée et commentée— démontrait comment tout discours idéologique masquait le réel, travestissait les réalités historiques, camouflait derrière des discours ronflants ou moralisants des réalités bien plus prosaïques et vénales. Topitsch, Salamun et Hans Albert, leur maître à penser, s’inscrivaient dans une tradition philosophique mettant l’accent sur le pragmatisme et la raison. Par conséquent, j’ai toujours estimé qu’il ne fallait jamais raisonner et analyser les faits de monde au travers du prisme d’une doctrine idéologique, quelle qu’elle soit. Au contraire l’attitude politique et intellectuelle qu’il convient de recommander est celle de Tite-Live, de Tacite et des « tacitistes » espagnols, dont faisait partie notre compatriote Juste-Lipse : recenser les faits, comparer, retenir des points récurrents, écrire des « annales d’empire », afin de pouvoir trancher vite en cas d’urgence, de décider sur base de faits d’histoire et de géographie, qui sont toujours récurrents. En effet, l’homme politique ne peut raisonner qu’en termes de temps et d’espace, puisqu’il est jeté, comme tous ses semblables, dans ce monde troublé, en perpétuelle effervescence, hic et nunc. L’idéologue est celui qui croit trouver des recettes soustraites aux affres du temps et de l’espace. Impossible. Il est donc un escroc intellectuel. Et un piètre politique. Il inaugure des ères de ressac, de déclin, de décadence, de déchéance.

A cette option « tacitiste », j’ajouterai la marque de Johann Gottfried Herder, théoricien au 18ième siècle d’une vision « culturaliste » de l’histoire, opposée aux schématismes de l’idéologie des « Lumières ». La vision herdérienne de l’histoire a eu un impact politique considérable en Flandre, en Allemagne, dans tous les pays slaves et scandinaves, en Irlande. Elle estime que le patrimoine culturel d’un peuple est un éventail de valeurs impassables, que l’homme politique ne peut négliger, ni mettre « à disposition », comme le dit Tilman Meyer, pour satisfaire une lubie passagère, une mode, un schéma idéologique boiteux, qui n’aura aucun lendemain ou, pire, inaugurera une ère de sang et d’horreur, comme à partir de Robespierre.

Ma position, face à la question qui interpelle tout publiciste quant à ses options idéologiques, est donc la suivante : je ne m’inscris nullement dans le cadre étroit, artificiel et fabriqué d’une « idéologie », mais dans le cadre d’une histoire européenne, qu’il faut connaître et qu’il faut aimer.

2. Quels sont les penseurs les plus importants pour vous?

J’estime que tous les penseurs politiques sont importants et que l’homme engagé, sur le plan métapolitique comme sur le plan politique, doit avoir une solide culture générale. On mesure pleinement le désastre aujourd’hui, quand on voit des huitièmes de savant se pavaner grossièrement sur la scène de la politique belge et européenne. Des huitièmes de savant passés maîtres évidemment dans l’art de hurler des slogans idéologisés, qui valent ce qu’ils valent, c’est-à-dire rien du tout. S’il est un penseur important à approfondir ou à redécouvrir aujourd’hui, c’est sans nul doute Carl Schmitt. Que des dizaines de politologues, dans le monde entier, et surtout près de chez nous aux Pays-Bas, sont en train de faire revivre. Mais Carl Schmitt a commencé à écrire à seize ans, a produit son dernier article à l’âge de 91 ans. Sa culture classique et sa connaissance des avant-gardes du 20ième siècle étaient immenses. Au-delà de son oeuvre qui insiste, comme vous le savez, sur l’esprit de décision, sur les constitutions, sur la notion de « grand espace », etc., nous découvrons au fil des pages, et surtout de son journal, Glossarium, —paru seulement après sa mort, à sa demande—, une connaissance très vaste de la culture européenne, non seulement politique, mais aussi littéraire et artistique. Ce constat, après lecture du Glossarium de Schmitt ou des Journaux de Jünger, m’induit à refuser cette facilité, très courante chez bon nombre de publicistes, qui consiste à sélectionner quelques figures, à les isoler du vaste contexte dans lequel elles ont émergé, à les simplifier, à en faire de vulgaires sources de slogans à bon marché, à les couper de leurs sources, souvent innombrables. Ce vain exercice de sélection et de simplification conduit trop souvent à des discours creux, tout comme l’exaltation des schémas idéologiques.

Je plaide par conséquent pour une connaissance réelle de toute la trajectoire de la pensée européenne, pour une connaissance des trajectoires arabo-musulmanes ou asiatiques, comme l’ont fait des auteurs comme Henry Corbin pour le monde iranien ou la mystique islamique, Thierry Zarcone pour cet étonnant mélange de soufisme et de chamanisme qui structure le monde turc, comme Giuseppe Tucci pour les mondes chamaniques et bouddhistes d’Asie centrale, etc. Aucune personnalité du monde intellectuel, aussi pertinente soit-elle, aucune époque, aussi riche soit-elle, ne sauraient être isolées des autres. L’Europe et le reste du monde ont besoin de retrouver le sens de la chronologie, le sens du passé: c’est la réponse nécessaire aux épouvantables ravages qu’a fait le progressisme en jugeant, de cette manière si impavide qui est la sienne, tout le passé comme un ensemble hétéroclite de méprisables reliquats, juste bons à être oubliés. La leçon du Prix Nobel de littérature V. S. Naipaul est à ce titre fort intéressante : on ne peut gommer le passé d’un peuple; toute conversion, aussi complète puisse-t-elle paraître, ne saurait oblitérer définitivement ce qu’il y avait « avant ». Naipaul nous enseigne à respecter le passé, à nous méfier des « convertis » aux discours tapageurs, tissés de haine. Pour moi, cette haine est certes le propre des talibans, que l’on a vu à l’oeuvre à Bamiyan en Afghanistan, est le propre des tueurs musulmans d’Indonésie, bien évidemment, mais aussi, chez nous, le propre du mental des tristes avataras de l’idéologie des Lumières: les ruines de l’abbaye de Villers-la-Ville et le trou béant de la Place Saint Lambert à Liège l’attestent, pour ne pas mentionner les autres sites en ruines depuis la révolution française, dont l’historien René Sédillot a dressé le bilan affligeant. La rage d’éradiquer, la frénésie de détruire sont bel et bien le propre de certaines conversions, de certaines idéologies, notamment de celles qui tiennent, ici chez nous, aujourd’hui, le haut du pavé.