Archives - 2003

Valerio Ricci :

L'Italia e il grande gioco asiatico

Il precedente della guerra del golfo

Obiettivi reali e obiettivi dichiarati nella guerra moderna

L'impero marittimo americano ed il controllo dell'Hearthland

La nuova via della droga. La battaglia degli oleodotti

L'importanza di una politica di potenza italiana ed europea.

Prima di ordinare ai propri generali l’invasione del Kuwait, Saddam Hussein ebbe un lungo colloquio con l’ambasciatrice americana a Bagdad. La guerra con l’Iran era finita da pochi anni e gli irakeni credevano di poter riscuotere i crediti internazionali maturati in precedenza. Gli USA in effetti, preferendo l’ideologia Baath del laico Irak alla dottrina Sharia della teocrazia di Teheran, in pochi anni avevano garantito a Saddam Hussein un potenziamento militare straordinario e l’impunità per l’enorme utilizzo di gas tossici contro gli iraniani. Nel 1991, forte di un appoggio occidentale pluridecennale, il dittatore di Bagdad era convinto di poter occupare il piccolo ed opulento emirato confinante rischiando al massino una condanna formale dell’ONU o, al limite, un conflitto di bassa intensità. L’ambasciatrice USA, avendo ricevuto istruzioni tanto generiche quanto sospette da Washington, sembrò confermare le impressioni di Saddam Hussein. L’invasione del Kuwait, invece, portò l’Irak al massacro. Gli USA, bandendo in fretta la crociata umanitaria, scatenarono l’inferno contro Bagdad. La guerra durò circa un un e mezzo ed il Kuwait venne “liberato” con estrema facilità. Bush senior tuttavia, invece di proseguire il conflitto sino alla capitale irakena, fatto che avrebbe comportato la destituzione di Saddam Hussein, preferì porre fine alle ostilità.

L’obiettivo dichiarato ovvero la realizzazione di un’operazione di polizia internazionale era stato centrato. Ma, soprattutto, venne raggiunto l’obiettivo reale dell’intervento militare americano nel golfo. La guerra aveva permesso a Washington, per la prima volta nella storia, di imporre un controllo militare diretto sui giacimenti petroliferi del golfo persico. Gli americani, escludendo clamorosamente il loro tradizionale partner mediorientale di Tel Aviv, avevano allestito a tale scopo una coalizioneinternazionale forte del sostegno di numerosi paesi arabi più o meno moderati: Arabia Saudita, Egitto, Marocco, Oman, Qatar etc. Gli USA, in questo modo, poterono stanziare per la prima volta le proprie truppe in Arabia Saudita. Oggi, a più di dieci anni dal conflitto, sono ancora lì. I nuovi equilibri determinatisi a loro favore spiegano perché gli americani abbiano imposto una relativa pacificazione dell’area del golfo, minacciata ‘potenzialmente’ dalla presenza del dittatore di Bagdad ancora solidamente al potere. E proprio la ‘minaccia” permanente irakena a giustificare oggi le basi militari americane in Arabia Saudita. La pacificazione del golfo ha trovato sin dall’inizio due grandi avversari i cui interessi attuali da una parte confliggono e dall’altra convergono. Se il fondamentalismo islamico, infatti, considera la liberazione della Mecca un obiettivo prioritario, il nazionalismo israeliano vede nella “pace” americana in medio oriente un ostacolo oggettivo alla sua politica di espansione nei territori palestinesi.

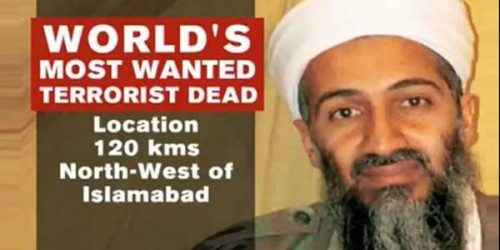

Il precedente significativo della guerra del golfo consente di evidenziare un aspetto peculiare della guerra moderna, a suo modo un segno eloquente dei tempi, per cui nei conflitti militari l’obiettivo reale non coincide mai con quello ufficialmente dichiarato. Quest’ultimo assume un’importanza del tutto relativa. Le stragi dell’11 settembre hanno motivato la reazione militare anglo-americana contro il regime talebano di Kabul, colpevole di aver protetto Bin Laden e la sua multinazionale del terrore. Se però la guerra del golfo costituì l’effetto evidente della strategia per il medio oriente concepita da Bush senior e dalle lobbies che lo sostenevano, la genesi dell’attuale crisi mondiale appare molto più complessa, chiamando in causa una pluralità di soggetti e di interessi contrapposti, anche all’interno dello stesso mondo occidentale, non facili da decifrare dall’esterno. L’abbattimento di un aereo siberiano da parte della contraerea ucraina e la tragedia del 12 novembre, in tal senso, hanno posto interrogativi inquietanti. Quello che rileva in tale sede, tuttavia, è l’individuazione delle ragioni reali dell’intervento militare anglo-americano nel cuore dell’Asia. Anche in tal caso la coalizione planetaria allestita in grande fretta è nata con l’obiettivo dichiarato di realizzare un’opera di polizia internazionale, consistente in concreto nella “liberazione” dell’Afghanistan e nella cattura del terrorista saudita. Ma l’obiettivo reale è di ben altra natura.

L’Afghanistan, stretto tra l’Asia centrale e le regioni che si affacciano sull’oceano indiano, è situato in una regione di estrema rilevanza geopolitica, soprattutto per gli USA che costituiscono per definizione un impero essenzialmente marittimo. La talassocrazia statunitense si estende da sempre lungo l’Oceano Atlantico trovando nella massa continentale centroasiatica, ad essa tradizionalmente estranea, un naturale bilanciamento del suo potere. Questa regione, denominata Hearthland dal geopolitico inglese sir Halford Mackinder, costituirebbe a livello strategico il “perno” del mondo. Mackinder sosteneva che in linea teorica il controllo dell’Hearthland consente il controllo dell’isola del mondo (l’insieme della massa continentale eurasiatica e dell’Africa) mentre il controllo di quest’ultima permette a sua volta il dominio sul mondo stesso. Se gli americani, già dominatori degli oceani, arrivassero in un futuro non immediato a controllare l’Hearthland, si determinerebbe a loro favore una situazione di egemonia mai raggiunta sin ora. La stampa iraniana vicina all’Ayatollah Khamenei, del resto, ha interpretato le manovre USA nel cuore dell’Asia come l’effetto di una nuova strategia americana finalizzata nel lungo periodo alla definizione di un “mondo unipolare”. Prima dei fatti dell’11 settembre le prospettive geopolitiche degli USA erano assai differenti e l’unipolarismo a stelle e strisce sembrava un’ipotesi impraticabile. La grave crisi economica del gigante economico americano, la graduale crescita dei partners occidentali, l’irrompere anche a livello economico di potenze extraeuropee dotate di risorse nucleari, si erano saldate ad una forte tendenza neoisolazionista affermatasi nello stesso impero americano, lasciando presupporre un futuro scandito da un inedito policentrismo geopolitico.

Questa tendenza neoisolazionista ha trovato però una forte opposizione sia all’interno degli stessi potentati USA sia negli alleati storici degli americani in medio oriente, gli israeliani, in rotta con la famiglia Bush e le sue lobbies di riferimento dai tempi della guerra del golfo. L’abbattimento delle torri gemelle e l’attacco al Pentagono hanno generato una crisi mondiale talmente forte da mischiare completamente tutte le carte in tavola. La linea Huntington, fondata sulla formula del conflitto tra civiltà e rigettata dall’amministrazione Bush, torna prepotentemente di attualità. Una presenza militare nel cuore dell’Asia, sino a ieri, sembrava impensabile. Oggi le divisioni di montagna dell’esercito USA, giustificate dalla necessità di intervenire rapidamente in Afghanistan, sono stanziate presso le basi militari uzbeke, a metà strada tra i giacimenti petroliferi del Caspio e le regioni occidentali della Cina. L'Uzbekistan, governato da un regime autoritario in lotta con il fondamentalismo islamico, è uno dei paesi dell'area centroasiatica più ricco di risorse energetiche al punto di meritare citazioni particolari, certo non casuali, nell'ultima fatica editoriale di George Soros.

Washington ha precisato da subito che si sarebbe trattato di una guerra molto lunga (di cui la liberazione di Kabul ha rappresentato solo la prima fase) lasciando intendere una presenza continuativa del proprio contingente militare nella repubblica postsovietica. Gli americani, in questo modo, hanno aperto la partita per il controllo dell'Hearthland che si giocherà in modo decisivo nei prossimi anni, muovendo innanzitutto dall'attuale e non agevole gestione del governo afgano postalebano del presidente Rabbani. Questo governo, in ogni caso, non potrà prescindere dal sostegno determinante dell'etnia di maggioranza pashtun. L'unica attività commerciale svolta in Afghanistan negli ultimi decenni è stata quella della droga: Kabul è il principale produttore mondiale di oppio. Il 90% dell'eroina presente nel mercato europeo esce da laboratori afgani e pakistani. La lotta internazionale alla produzione e al traffico di droga, negli ultimi anni, ha assunto tratti molto spesso grotteschi tali da suscitare sospetti negli osservatori più maliziosi. Lo United Nations Drug Control Program, diretto da Pino Arlacchi, già nel 1997 iniziò un'opera di pressione verso il regime afgano per indurlo a rinunciare alla produzione di oppio, proponendo in alternativa la conversione dei campi in coltivazioni di mandorle e albicocche. A tale scopo Kabul percepì un finanziamento di 16 milioni di dollari. Gli effetti dell'indulgente politica dell'UNDCP furono disastrosi perché aumentò sino a garantire, nel 1999, un raccolto annuo più che duplicato rispetto al precedente.

Il solo Afghanistan in quell'anno immagazzinava 4691 tonnellate di oppio rispetto alle 6000 complessive mondiali. Lo United Nations Drug Control Program aveva fallito clamorosamente e qualcuno si interrogò sulla singolare fretta di Kabul nell'accumulare quantità di oppio che eccedevano, di gran lunga, la "domanda" del mercato europeo della droga. Nel 2000 la produzione continuava a marciare spedita quando il mullah Omar emise un decreto di divieto assoluto della coltivazione di oppio. Sul finire della primavera del 2001, quasi d'incanto, i satelliti russi ed americani attestavano che le coltivazioni dell'oppio erano state eliminate da tutto il territorio allora controllato dai talebani, pari al 90-95% dell'Afghanistan. Le coltivazioni permanevano solo nelle zone come Badakshan che già prima della guerra erano controllate dall'alleanza del nord. Malgrado i toni trionfalistici assunti da qualche media, tuttavia, il problema droga in Afghanistan non solo permaneva, ma assunse toni ancora più preoccupanti. L'oppio immagazzinato negli ultimi anni, secondo i dati forniti dalla Conferenza Interpool già nel 2000, consente all'Afghanistan di rifornire i tossicodipendenti europei per i prossimi tre anni.

I bombardamenti anglo-americani avrebbero reso impossibile la coltivazione dell'oppio e gli osservatori più smaliziati riflettono sulla sorprendente lungimiranza dimostrata dai talebani nella programmazione della produzione che, tra l'altro, ha comportato un aumento vertiginoso dei prezzi della droga acquistata in territorio afgano. Questo rialzo dei prezzi è pari al mille per cento. Le ultime novità del mercato dell'eroina, inoltre, riguardano anche le rotte del traffico europeo. Un elemento di novità ha messo in crisi la tradizionale rotta balcanica che, muovendo dall'Afghanistan, supera l'Iran, passa la Turchia e attraverso il corridoio kosovaro raggiunge l'Europa. L'Iran infatti, preoccupato dall'aumento straordinario del consumo di oppio nel proprio territorio, ha intrapreso una lotta reale al traffico di eroina arrivando ad intercettare, da solo, circa la metà dell'eroina sequestrata in tutto il mondo. Questo ha indotto i narcotrafficanti ad impegnare una nuova rotta, quella baltica. Essa descrive una traiettoria che partendo dall'Afghanistan taglia le repubbliche postsovietiche, raggiunge Mosca e di lì, muovendo verso il Baltico, scende poi nel resto d'Europa. Nel 2000 l'Interpool annunciava il crescente ruolo acquisito dalla nuova rotta baltica che oggi si dimostra perfettamente alternativa a quella balcanica.

Il prezzo dell'eroina sale vertiginosamente durante il tragitto lungo questi paesi privi, sino a ieri, della presenza militare americana. Essa, al confine afgano costa dai 2 ai 4 mila dollari al chilo, in Kirghizistan 7 mila mentre a Mosca balza a 50 mila. Nel mercato europeo, da ultimo, può arrivare ad un prezzo pari a 100 mila dollari al chilo. Le necessità logistiche della guerra all’Afghanistan hanno consentito alle truppe americane di trovarsi di nuovo in un territorio che va ad intrecciarsi con le rotte dei trafficanti di eroina in viaggio verso l’Europa. Persino quotidiani come il “Corriere della Sera”, al di sopra di ogni sospetto di anti-americanismo preconcetto, hanno raccontato la “singolare” vicenda del Generale Dostum, militare dell’Alleanza del nord notoriamente legato alla CIA. Dostum, ricercato dai taliban, ma inviso anche all’alleato Massud (ucciso proprio pochi giorni prima delle stragi americane), per alcuni anni si nascose tra l’Iran e la Turchia. Dopo la tragedia dell’11 settembre è tornato in Afghanistan, puntando direttamente alla liberazione del suo vecchio “feudo” Mazar-i-Sharif. Raggiunto il suo obiettivo verso la metà dello scorso novembre, il Generale Dostum ha trovato pressoché intatti gli hangar della sua linea aerea privata, utilizzata in passato per esportare l’oppio a Samarcanda. Ad inizio degli anni novanta sia la CIA sia l’ISI, il servizio segreto pakistano, iniziarono a lavorare in Afghanistan nel contesto di un quadro operativo che consentì successivamente l’ascesa al potere dei talebani.

L'obiettivo era quello di porre le condizioni idonee alla realizzazione, in un futuro non immediato, di un oleodotto e di un gasdotto che, muovendo dalle repubbliche centroasiatiche postsovietiche, attraverso l’Afghanistan ed il Pakistan, raggiungessero il mare arabico. L’esecuzione di un questo progetto avrebbe determinato una situazione oggettivamente sfavorevole agli interessi russi ed iraniani. Le grandi compagnie anglo-americane, consapevoli delle enormi risorse di petrolio e di gas naturali offerte dalle regioni che si affacciano sul Caspio, da tempo studiano per questo motivo strategie di intervento nel cuore dell’Asia. Le ricerche americane del resto, effettuate in Alaska e nelle terre del nord, hanno fornito risultati deludenti, accentuando ulteriormente l’importanza strategica dell’area centroasiatica in termini di potenziale energetico. Nel frattempo è entrato in funzione l’oleodotto Tangiz-Novorossijk che, saldando il Kazakistan alle coste russe del Mar Nero, ha innescato un business internazionale di proporzioni gigantesche. Questo oleodotto esalta il ruolo geoeconomico della Russia e potrebbe determinare per l’Europa, da sempre sottoposta al “ricatto” del petrolio, una svolta di portata epocale. Nel maggio scorso l’ENI, giocando d’anticipo, ha acquisito i diritti di sfruttamento dei giacimenti della regione russa di Astrakhan che si affaccia proprio sui pozzi petroliferi di Tangiz.

Un altro progetto di oleodotto, altrettanto rilevante sotto il profilo economico, è quello di Kashagan-Kharg Island. Esso prevede il collegamento del Caspio con le coste iraniane. Il 23 luglio scorso del resto, proprio nel Caspio, Londra e Teheran avevano rischiato un serio incidente diplomatico: la marina militare iraniana respinse verso la costa azera una nave della British Petroleum che stava effettuando prospezioni ritenute sospette. Oggi la crociata “umanitaria” nel cuore dell’Asia consente alle multinazionali anglo-americane di tornare in gioco nella partita del pètrolio e del gas, determinando un nuovo rimescolamento delle carte. I progetti di oleodotti e gasdotti diretti sia verso le coste sia verso l’interno del Pakistan, tornano prepotentemente di attualità. E infatti evidente che chiunque voglia recitare un ruolo di primo piano nella nuova epoca, sorta con la tragedia dell’11 settembre, non può essere estromesso dal “grande gioco” asiatico. Si deve considerare, a tale proposito, che la situazione politica dei paesi adiacenti al Caspio è fortemente instabile. Questo lascia supporre che le grandi potenze mondiali, formalmente concordi nell’azione di liberazione di Kabul, hanno avviato dietro le quinte una contesa a livello d'intelligence che troverà nelle numerose conflittualità etniche presenti nella regione uno dei suoi punti chiave. Gli USA hanno fatto la prima mossa. La presenza militare anglo-americana in Uzbekistan infatti, giustificata dalle necessità logistiche della guerra contro il regime taliban, ha sancito il nuovo orientamento di politica internazionale del regime di Tashkent. Dopo una continua e a volte convulsa oscillazione tra Mosca e Washington., il presidente Karimov ha posto le basi per una relazione stretta e duratura con gli americani.

Il rischio di una reimpostazione complessiva della geopolitica dell’Asia centrale in chiave antirussa ed antieuropea, pertanto, inizia a farsi evidente proprio nel momento in cui sembravano emergere, sulle rive del Mar Nero, le serie premesse di un’evoluzione improvvisa della prospettiva eurasiatica. Un errore commesso da taluni dopo l’11 settembre è stato quello di ritenere il fondamentalismo islamico sprovvisto di un disegno strategico di ampio respiro. Se al-Qa’ida non è il frutto di alcuna fiction televisiva, ipotesi per la verità piuttosto azzardata, allora risulta impossibile equipararla alle organizzazioni estremistiche occidentali. Le potenzialità finanziarie e le modalità operative dimostrate dalla nuova multinazionale del terrore, a prescindere dalle probabili e finanche ovvie connivenze, testimoniano l’esistenza di un progetto complesso che esclude categoricamente ogni forma di improvvisazione. Di là dai numerosi interessi che hanno generato la crisi mondiale dell’11 settembre, è arduo sostenere che il fondamentalismo islamico abbia agito per puro masochismo.

Concepire l’attacco a New York come un’azione fine a sé stessa che, anzi, avrebbe determinato in tempi brevissimi il solo risultato della perdita dell’Afghanistan, appare un paradosso insostenibile. Occorre ricordare che l’escalation del terrorismo islamico contro gli USA ebbe inizio con il primo attentato al Word Trade Center nel 1993 ovvero due anni dopo lo stanziamento militare americano in Arabia Saudita. La “riconquista” di questo paese, all’interno del quale è situata La Mecca, costituisce ovviamente l’obiettivo prioritario del fondamentalismo islamico. Se la stessa Palestina infatti, malgrado la recente crescita di Hamas e della Jihad, assume un’importanza secondaria nell’ambito di un’ipotetica strategia fondamentalista, l’Afghanistan è stata in questi anni, oltreché una redditizia fonte di finanziamento, una mera base logistica e di addestramento dei nuovi miliziani dell’Islam. La rapida caduta di Kabul, dopo l’apocalissi dell’11 settembre, era oggetto di previsioni addirittura scontate. E' probabile, pertanto, che la strategia islamica si snodi sul lungo periodo. La guerra in Afghanistan ha schiuso agli americani la strada del cuore asiatico, ad essi tradizionalmente proibita, garantendo in prospettiva la possibilità di accedere alle enormi risorse petrolifere del Caspio.

Un futuro certo non imminente potrebbe rendere l’Arabia Saudita e forse l’area intera del golfo persico non più indispensabili, in modo assoluto, per gli interessi americani. Se si verificasse tale ipotesi, il governo moderato di Riyad troverebbe serie difficoltà di tenuta, considerato il proliferare sempre più fitto del fondamentalismo nel proprio territorio. È altrettanto evidente che se l’interesse americano dovesse progressivamente spostarsi lungo la direttrice centroasiatica, anche il nazionalismo israeliano alla lunga ne trarrebbe diretto giovamento. In realtà l’orientamento conservato in medio oriente dagli USA, dopo l’11 settembre, non conforta assolutamente questa ipotesi. Le relazioni tra Washington e Tel Aviv hanno raggiunto momenti critici. Ma la progressiva evoluzione della partita che si sta giocando a ridosso del Caspio potrebbe riservare, in un futuro non imminente, novità clamorose anche nel golfo persico. A risultare sprovvista di una strategia geopolitica, piuttosto, è proprio l’Europa che ha gestito in modo inadeguato la crisi dell’11 settembre. La gravità oggettiva delle stragi di New York, d'altronde, non avrebbe permesso comunque una gestione differente della crisi: nessuno avrebbe potuto pretendere l’interdizione della strada verso il cuore dell’Asia agli americani colpiti da un attacco terroristico senza precedenti nella storia. Le grandi potenze mondiali, per questo motivo, hanno preferito intraprendere negoziati bilaterali con gli USA facendo di necessità virtù. La Cina, ad esempio, ha fornito il suo assenso all’intervento americano ottenendo probabilmente maggiore "comprensione” per l'azione repressiva verso la minoranza mussulmana nelle regioni dello Xinijang.

La Russia, come si è visto, nutre interessi diretti nella regione centroasiatica che verranno gestiti secondo un lavoro sottile di intelligence. Ma è logico supporre che un “alleggerimento” sulla Cecenia rappresenti il costo formale che gli americani si sono impegnati a “sopportare” per l’assenso di Mosca alla guerra contro l’Afghanistan. I grandi d’Europa, consapevoli dell’importanza della partita, hanno preferito escludere dal proprio tavolo i partners più deboli. L’Italia, trovatasi ancora una volta avulsa dal “grande gioco”, ha deciso di partecipare attivamente al conflitto asiatico, segnando una piccola significativa svolta rispetto ai primi cinquanta anni del suo dopoguerra. Il senso di questa scelta ha determinato nelle differenti aree di opposizione radicale atteggiamenti di dissenso ampiamente prevedibili. Ma la questione dell’intervento italiano, come dimostrano i paragrafi precedenti, è stata posta secondo termini errati. Gli USA infatti, forti di un consenso mondiale mai raggiunto negli ultimi cinquanta anni, non avevano alcun interesse alla partecipazione italiana alla guerra afgana. Washington, soddisfatta dell’assenso formale di Roma, non aveva ragione di pretendere un’ulteriore manifestazione di sudditanza da una nazione considerata molto poco utile sotto il profilo militare.

Il minor numero di soggetti presenti realmente nel conflitto asiatico avrebbe garantito la massima agilità americana nella partita più importante, quella postúbellica. E significativo che l’accettazione americana della proposta di Berlusconi sia stata formulata sprezzantemente per fax: qualche giornalista dotato di una buona dose di ironia ha proposto il paragone della contrattazione via Internet con un’agenzia di viaggi. In realtà l’intervento militare, consistente essenzialmente nelle attività postbelliche di peacekeeping, serve solo all’Italia. Quando le aree radicali, da tempo oscillanti tra pacifismo ed anti-americanismo verbale, riflettevano sulla linea da assumere la guerra afgana era quasi terminata. Antimoderni per taluni e mercanti della droga per altri, del resto, i taliban non potevano godere delle simpatie riservate ai loro numerosi predecessori dello scorso secolo. Constatata l’impossibilità oggettiva di evitare la presenza americana nel cuore dell’Asia, una partecipazione italiana ed europea al conflitto presentava solo aspetti positivi. La guerra afgana, peraltro, ha assunto tratti di evidente virtualità. Tonnellate di bombe ad alta tecnologia sono state scagliate contro i sassi di Kabul mentre il magazzino della Croce Rossa Internazionale veniva colpito tre volte nell’arco di dieci giorni.

L’intervento militare, deciso in extremis, consente ora all’Italia di partecipare, seppure con un ruolo decisamente modesto, al “grande gioco” iniziato a ridosso del Caspio. Una posizione nettamente defilata, al contrario, avrebbe determinato l’unico effetto di una nuova completa esclusione di Roma dalla grande politica mondiale. Il paragone con la guerra di Crimea avrà infastidito i lettori più esigenti, ma ha la sua efficacia. Il silenzio delle aree radicali, dissimulato da sterili manifestazioni di protesta contro la guerra americana, rivela l’assenza in Italia di un’avanguardia culturale e politica. Quest’ultima, denunciando pubblicamente i termini reali del conflitto in atto, avrebbe potuto esprimere una linea interventista capace di invocare non solo una legittima protezione degli interessi asiatici dell’ENI, ma soprattutto, una politica di potenza italiana ed europea nell’Hearthland, nel quadro di quella concezione eurasiatica che dovrebbe caratterizzarla fisiologicamente. Il fatto avrebbe generato in linea di principio un piccolo, significativo elettroshock delle coscienze che, invece, saranno presto consegnate all’immaginario cinematografico americano del soldato italiano suonatore di mandolino. A rendere impossibile in Italia una linea di avanguardia delle aree radicali contribuiscono essenzialmente due fattori: l’incapacità di un approccio politico ed il timore di essere assimilate alle forze moderate. Una lettura politica della crisi mondiale avrebbe consentito di ragionare non su schemi desueti ed astratti, ma in base all’ovvio criterio dell’interesse nazionale ed europeo. Il timore dell’identificazione con soggetti non graditi, del resto, costituisce una manifestazione di forte immaturità ideologica: la politica è l’arte del possibile e la storia non inventa mai nulla di nuovo. L’interventismo di Corridoni non sarà mai quello di Salandra.

Tratto da orion n° 206

Obama-Berater will Verschwörungstheorien verbieten? Toll. Dann hat endlich die Geschichte von Obama bzw. Osama und den 19 Räubern ein Ende, die am 11. September 2001 auszogen, die Weltmacht USA zu attackieren. Oder die Verschwörungstheorien über Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen, die nie gefunden wurden. Oder die Theorien, dass der Iran demnächst eine Atombombe bauen kann. Doch man ahnt es schon: Diese Verschwörungstheorien sind natürlich nicht gemeint. Vielmehr sind jene Theorien im Visier von totalitären Politikern, die den obrigkeitlichen Blödsinn immer wieder als Verschwörungstheorie entlarven.

Obama-Berater will Verschwörungstheorien verbieten? Toll. Dann hat endlich die Geschichte von Obama bzw. Osama und den 19 Räubern ein Ende, die am 11. September 2001 auszogen, die Weltmacht USA zu attackieren. Oder die Verschwörungstheorien über Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen, die nie gefunden wurden. Oder die Theorien, dass der Iran demnächst eine Atombombe bauen kann. Doch man ahnt es schon: Diese Verschwörungstheorien sind natürlich nicht gemeint. Vielmehr sind jene Theorien im Visier von totalitären Politikern, die den obrigkeitlichen Blödsinn immer wieder als Verschwörungstheorie entlarven.

Journaliste,

Journaliste,  « L'important, c'est le pétrole. Nous autres, Américains, sommes beaucoup plus dépendants d'un pétrole bon marché que les Français. Or l'Iran pourrait très bien prendre le contrôle du golfe Persique en fermant le détroit d'Ormuz, et détruire en quelques minutes (grâce à ses batteries de missiles) les installations pétrolières saoudiennes. Il priverait donc très facilement le marché mondial de 17 milliards de barils. Il ne le fera pas, mais cette menace constitue une force de dissuasion qui empêche les Etats-Unis d'envahir ou d'attaquer le pays. De plus, 90% des habitants du Golfe sont chiites, et pour l'heure sont sensibles à l'influence de l'Iran.

« L'important, c'est le pétrole. Nous autres, Américains, sommes beaucoup plus dépendants d'un pétrole bon marché que les Français. Or l'Iran pourrait très bien prendre le contrôle du golfe Persique en fermant le détroit d'Ormuz, et détruire en quelques minutes (grâce à ses batteries de missiles) les installations pétrolières saoudiennes. Il priverait donc très facilement le marché mondial de 17 milliards de barils. Il ne le fera pas, mais cette menace constitue une force de dissuasion qui empêche les Etats-Unis d'envahir ou d'attaquer le pays. De plus, 90% des habitants du Golfe sont chiites, et pour l'heure sont sensibles à l'influence de l'Iran.