samedi, 13 décembre 2014

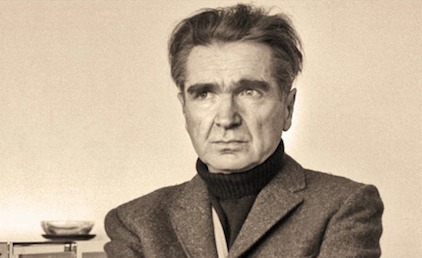

Cioran, le mystique des Carpathes

par Jean-François Gauthier

La sécheresse et l'inexactitude du bois qui brûle. Ainsi pourrait-on qualifier la manière d'Emil Cioran, dont l'édition des Œuvres (Gallimard, coll. Quarto, 1995) rappelle opportunément qu'il fut, avec Beckett et Valéry, l'un des plus flamboyants stylistes de la langue française au XXe siècle, et, avec Maurice Blanchot, l'un des plus solitaires, tant dans sa vie personnelle que dans celle des Lettres. Les solitaires attirent par une fascination de couleuvre, le premier des pièges qu'ils tendent à leur lecteur, et qui fait croire en une force. Mais, moins qu'un héros, Cioran fut plus fragile que quiconque dans son fanatisme de l'inessentiel. De cette fragilité même il a fait vertu : quand il emmène vers la plongée des vertiges qu'il sait, comme nul autre, construire à la croisée de toutes les précarités, c'est pour laisser à quiconque attend de le suivre et pour répudier toute vérité autre que l'expérience même de ce vertige.

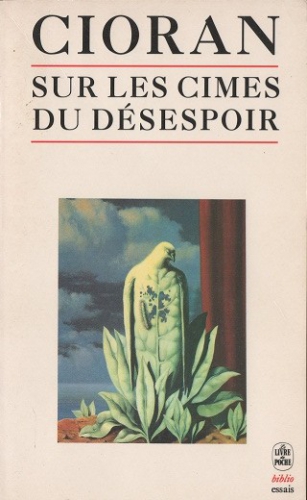

Né en 1911 d'un père prêtre orthodoxe, puis collégien en Transylvanie, étudiant à Bucarest, diplômé de philosophie avec un mémoire sur Bergson, Cioran entame son œuvre d'écrivain à 21 an, en roumain, avec Sur les cimes du désespoir. Reliquat romantique que cette évocation des cimes, mais une entrée fracassée dans l'expérience de l'écriture ; en-deçà de la philosophie et du jeu des concepts, il éprouve que seule l'esthétique peut imposer la perception des plus fortes contradictions de l'existence, dont cette première : « Le monde aurait dû être n'importe quoi, sauf ce qu'il est ». Le désespoir, qu'il cultive une seconde fois en roumain avec Le livre des Leurres (1936), ne se confond pas chez lui avec l'imbécillité diététique d'une déficience telle que le malheur, cette sorte de théâtre prolongé en aspiration fidéiste, avec, en revers, une promesse de bonheur du monde, dégoûtée ou non, acceptée ou refusée, affirmée ou niée. Cioran agit d'emblée le désespoir en son acception la plus exacte, l'acte de ne pas espérer. Si le monde n'est, en nous, qu'image, celle fabriquée par une chimie organique où la sensibilité a sa part, force est de constater que l'espérance et son contraire, avec leurs métaphysiques calculées, ne résultent elles-mêmes que d'une imagination déviée de sa course. Plus que sens ou non-sens, être ou non-être, la vie en son pressentiment le plus intime relève de son acte propre. Lui donner sens ou non-sens a priori serait lui refuser de se bâtir elle-même, la contraindre dans l'écheveau de significations préalables où s'instille sa perte.

Par son renoncement hypnotique à l'égard de tout ce qui séduit l'intellect ou la sensibilité, et par la forme artistique — qui seul subsiste de son aventure, personnelle, corporelle, et comme hallucinée — donnée à un détachement durement conquis et sans cesse remis à plat dans ses représentations, Cioran est entré de plain-pied dans la catégorie des inactuels. II a couru le risque de se statufier vivant, au plus près de l'extrême, d'une inacceptable conciliation avec ses propres vérités. Des larmes et des saints (1938) puis Le Crépuscule des pensées (1940) réinvestissent le paradoxe des deux premiers livres, et l'écrivain y côtoie les tentations du narcissisme. « Le monde est un non-lieu universel », écrit-il. Est-ce si assuré ? Ce monde, en effet, y réclame son lieu d'aventure, il y charge sa propre quête. Le Bréviaire des vaincus, écrit en roumain à Paris entre 1941 et 1944, publié en français quarante ans plus tard, comprend le risque du faux-pas : « Ma faute : j'ai détroussé le réel. J'ai mordu dans toutes les pommes des espérances humaines (...). Dévoré par le péché de nouveauté, j'aurais bien retourné le ciel comme un gant ». Cioran perçoit combien le comble du rien exige une présence, ou alors, il n'est plus D'où cette prudente résolution du Bréviaire : « Entre l'âme du vide et le cœur du néant ! ».

Par son renoncement hypnotique à l'égard de tout ce qui séduit l'intellect ou la sensibilité, et par la forme artistique — qui seul subsiste de son aventure, personnelle, corporelle, et comme hallucinée — donnée à un détachement durement conquis et sans cesse remis à plat dans ses représentations, Cioran est entré de plain-pied dans la catégorie des inactuels. II a couru le risque de se statufier vivant, au plus près de l'extrême, d'une inacceptable conciliation avec ses propres vérités. Des larmes et des saints (1938) puis Le Crépuscule des pensées (1940) réinvestissent le paradoxe des deux premiers livres, et l'écrivain y côtoie les tentations du narcissisme. « Le monde est un non-lieu universel », écrit-il. Est-ce si assuré ? Ce monde, en effet, y réclame son lieu d'aventure, il y charge sa propre quête. Le Bréviaire des vaincus, écrit en roumain à Paris entre 1941 et 1944, publié en français quarante ans plus tard, comprend le risque du faux-pas : « Ma faute : j'ai détroussé le réel. J'ai mordu dans toutes les pommes des espérances humaines (...). Dévoré par le péché de nouveauté, j'aurais bien retourné le ciel comme un gant ». Cioran perçoit combien le comble du rien exige une présence, ou alors, il n'est plus D'où cette prudente résolution du Bréviaire : « Entre l'âme du vide et le cœur du néant ! ».Difficile tactique à l'égard de soi-même sur le chemin du dépouillement : Cioran délaisse sa langue maternelle et entreprend d'écrire en français. Il s'y invente l'obligation d'un ramassement, la multiplication de raccourcis dont la fascination exercée sur le lecteur tient à sa manière rigoureuse de refuser ce qu'elle affirme, d'acquiescer à ce qu'elle manque et de se déprendre de ce qu'elle vise. La vie comme coup du sort, l'inaptitude de la volonté, un regard morgue sur les leurres du bonheur et du malheur, tous les thèmes d'un stoïcisme dépouillé des revendications de l'imposture, Cioran va les pousser comme des fleurs d'opium rejetées vers l'avant d'une écriture sobre, sans fin révoquée dans sa tentation d'avoir sais ou possédé, ou fixé une illumination. De la vieille maxime d’Épictète conseillant à la raison triomphante d'en rabattre dans ses prétentions et de mieux distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, il retiendra la seconde injonction, qui lui fait plier toute son énergie à se convaincre que rien ne dépend de lui, sauf l'illusion de ne dépendre de rien. Emil Cioran, ou le maximalisme de l'infortune.

Comment se donner matière à vivre ? Le Précis de décomposition, premier livre écrit en français, publié en 1949, fixe quelques règles : se défaire de l'histoire, des vérités, des doutes, pratiquer l'envers des choses, l'ironie, la distance habitée, ne pas se venger du néant en l'érigeant en loi et conserver, par la-dessus, la politesse de vivre malgré un dénouement « prévu, effroyable et vain ». Rien, évidemment, dans tout cela, qui rassurerait une troupe sociale, ardente au salut du monde ou au bonheur des hommes. De ce versant antipolitique de son œuvre, Cioran n'a cure ; ou plutôt est-ce là son souci constant, de se défaire d'un tel souci Réduit à une logique, le Précis montrerait une addition d'impasses et de contradictions ; mais lu dans son mouvement même, haché, désarchitecturé, il déploie une expérience mystique provocante qui tente de maintenir l'acte de vivre en-deçà de toutes les consolations que lui proposent les arts ou les croyances. La vie commune en société s'ébroue certes à l'inverse et fabrique toutes sortes d'idées propres à rassurer. Au jugement de Cioran, elle a tort. À refuser l'insatisfaction, on trouve facilement matière à croire ; mais à croire en quoi que ce soit, on se défausse de l'immédiateté de la vie, on masque la brutalité de ce qui n'est jamais advenu : soi-même, pour l'endiguer dans l'erreur et retourner vers l'ennui. Contre la seule ligne de la logique, étouffante de certitudes toujours contredites par l'expérience, la cohérence de la sagesse impose d'autres dimensions d'examen : il faut qu'en chaque acte ou pensée soit impliquée la totalité de ce qu'ils accomplissent, et surtout, négativement, la globalité de ce qu'ils manquent, de ce qui reste hors de portée. De là cette écriture si particulière à Cioran, où concourent tous les moyens de la rhétorique : l'affirmation brève, le syllogisme détourné, la harangue, le précepte, la citation qui cheville sans démontrer, la négation des vérités ordinaires, le retournement des croyances religieuses, l'aménagement des contraires, l'exaltation des contradictoires. Ce mouvement toujours tremblé emmène de l'intellect au sensible, puis du sensible à l'intellect, dessinant un abîme entre ce que la raison dévoie de l'expérience en se faisant maxime, et ce que l'expérience ignore d'elle même en échouant à instituer la raison de ses raisons. Ce qui est à saisir, la ponctualité instantanée de l'existence, cela échappe au langage, mais dans le mouvement même où l'instant qui passe ourdit l'impératif de s'exprimer, auquel on n'échappe pas. Autant dire que ce qui fait vivre est « au-delà de tout, au-delà de l'être lui-même », selon la leçon de Grégoire de Nazianze. S'il n'en a pas gardé le Dieu, Cioran a conservé de son éducation orthodoxe un dépôt sensible, une part de théologie négative qui exacerbe chez lui la désignation de ce qui cause l'étrange agitation d'exister : l'impossible clôture de soi sur soi, de soi sur le monde, du monde sur lui-même. De quoi se déduit la seule vérité possible : que toute vérité, toute espérance, toute croyance relèvent d'une imposture comparable à celle d'un tranquillisant pharmaceutique ; le seul apprentissage possible du monde et de la vie, de l'existence même et de son sens, se passe de toute érudition, qu'elle soit biologique, philosophique ou littéraire ; c'est "un savoir sans connaissances" qui nous met en présence permanente de notre radicale destructibilité, laquelle contredit l'indestructible envie de vivre que promènent tous ceux qui ne se suicident pas.

C'est le privilège des poètes de s'adosser ainsi à l'incompréhensible pour relancer sans cesse, en travers de leur propre route, le défi de ne pas s'y perdre, et celui d'y faire apparaître une clairière, fût-ce pour l'embraser aussitôt d'un feu dévastateur. Cioran ne s'est senti chez lui ni dans sa société, ni dans la culture usuelle. À Maistre et à l'Hindouisme, à Chestov, aux moralistes français, à Pascal et à Nietzsche, à tous ceux qui, éconduits de la mémoire ordinaire, ne furent pas tenus par l'époque pour des maîtres à méditer, il demanda des conseils pour vivre un peu. Il a brandi avec une sérénité intransigeante non point l'orgueil d’être soi-même dans une société morte, ni l'exaspération, jusqu'au tournis, de la fascination du vide, mais la simple revendication d'échouer dans la rédaction de tout dernier mot possible. Autant dire que sa seule loi fut de n'en avoir jamais fini avec la répudiation du verbe, avec les facilités tressées par toute société entre tout homme et l'illusion balkanique d'avoir raison devant l'histoire, face à un salut dévitalisé qui n'existe jamais.

L'ambiguïté de l’œuvre de Cioran, affinée dans les volumes ultérieurs, des Syllogismes de l'amertume (1952) aux Aveux et anathèmes (1987) en passant par De l'inconvénient d'être né (1973), tient à son contenu même, à son obstination souterraine au tête-à-tête renversé en exercice de métaphysique. S'il se fait moraliste, c'est pour soustraire l'étude des mœurs à la tentation des psychologues dont la science éteint les ténèbres et l'amertume qui tourmentent toute existence. Savoir vivre se passe, chez lui, de savoir-vivre en bonne compagnie : l'esprit rumine l'épreuve solitaire avec plus de violence que la pratique sociale des semblables. Il faut, disait-il de Pascal — et il en faisait la matière de sa propre expérience —, payer pour la moindre des affirmations ou des négations qu'on s'autorise, et non simplement se rémunérer à la monnaie des certitudes commodes de l'aigreur. Là où le cynisme consiste en une dénégation sans scrupules de la condition humaine, Cioran remue jusqu'au désabusement, se compromet dans l'irritation, sabote les systèmes et renverse leur ruine en une pleine acceptation du laconisme d'un monde incurable. Emil Cioran aura réussi une œuvre dont l'unité paradoxale consiste en une constante versatilité. Toutes les pistes explorées, qu'elle fussent artistiques, philosophiques ou littéraires, l'anathème, la malédiction et la virulence, l'espérance, l'apaisement ou la consolation, il en aura monté et démonté les beautés, les leurres et les impasses. Il ne cesse de changer de sujet ou d'objet pour retourner le même terreau : les mots ne sont utiles qu'à dissoudre les vérités qu'ils permettent d'arranger. Nul autre que lui n'a mené aussi loin cette difficile expérience. Le livre,dans la tradition occidentale, est le livre du maître. Les écrits du pyromane Cioran, quant à eux, ne délivrent aucune assurance magistrale ; ce sont des recueils d'exercices ne valant que pour ceux, sans se contenter de les lire, qui les appliquent à la déprise de soi, qui les tiennent pour autant d'occasions offertes de se pencher sur son propre cas et de devenir son propre maitre en calcination. Sous la réserve exigeante d'y pourvoir effectivement. Car les incendies allumés par Cioran ne se propagent pas aux bibliothèques ; ils s'attaquent aux traces que les bibliothèques ont laissées en nous, qui furent, en leur temps, bien nécessaires à l'affermissement de soi, et dont il faut savoir se défaire lors de cures régulières, sauf à se résigner à l'esclavage des systèmes et des pensées rassurantes.

► Jean-François Gautier, Antaïos n°12, 1997.

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cioran, emil cioran, carpathes, roumanie, france, philosophie, désespoir, amertume |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook