vendredi, 13 août 2021

La dyade droite-gauche face à la métaphysique du populisme

Israël Lira:

La dyade droite-gauche face à la métaphysique du populisme

Ex: http://novaresistencia.org/2021/08/07/a-diade-direita-esquerda-perante-a-metafisica-do-populismo/

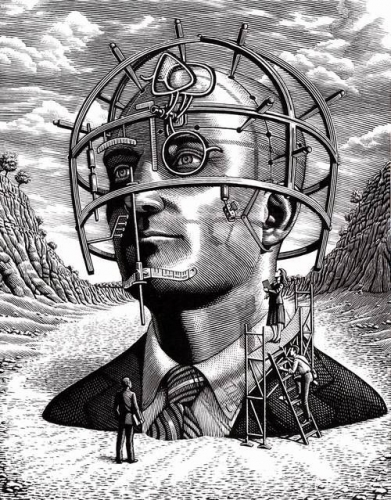

Les meilleurs analystes politiques ont déjà compris que la distinction droite/gauche est obsolète. Dans la pratique, il s'est toujours agi d'une simplification artificielle, mais aujourd'hui encore, cette simplification ne permet plus de penser la politique contemporaine. Nous vivons à l'ère du populisme, dans laquelle des leaders patriotes (ou du moins ceux qui ont un discours patriotique) dotés d'une relation personnelle avec les masses affrontent des institutions politiques alignées sur la promotion du mondialisme.

La droite et la gauche sont des catégories construites artificiellement par convention sociale pour désigner des communautés politiques aux traits convergents ou analogues sur une idée névralgique référentielle minimale qui permet d'identifier des personnes, des systèmes de pensée et des mouvements dans un espace politique. Définir l'espace politique comme "la zone de conflit politique qui sous-tend la relation entre les électeurs et les partis dans un système politique donné à un certain moment historique. Tout système politique est caractérisé par un certain nombre de conflits : conflits sur la répartition des revenus, sur l'intervention de l'État dans l'économie, sur les relations entre l'État et l'Église, ou encore conflits de nature linguistique, ethnique, etc." (Bobbio, 1998:530).

En général, la dynamique de la dyade gauche-droite, en tant que simplification uninominale, a généralement été considérée comme étant caractérisée par une ambivalence inhérente, c'est-à-dire qu'elle varie en fonction de l'accord mutuel (exprimé ou tacite) du moment sociopolitique, comme la raison principale pour soutenir - à un niveau familier - sa nature dépassée en ce qui concerne la tentative de refléter, de manière fiable, les phénomènes politiques contemporains. Dans ce sens :

"Des doctrines très différentes les unes des autres sont couvertes par les bannières respectives de la gauche et de la droite. Du moins, s'il existait entre ces doctrines un élément commun fixe et permanent, qui permettrait de les opposer sous des appellations différentes, nous pourrions encore parler avec convenance et dire qu'elles représentent des concepts différents. Rien de fixe et de permanent, cependant, ne caractérise la droite et la gauche. Le christianisme primitif d'aujourd'hui pourrait être qualifié de gauche par rapport à l'ordre hégémonique de l'antiquité païenne ; le même christianisme serait de droite face à la rébellion de la Réforme et à l'humanisme qui a surgi au début de l'histoire moderne. Le libéralisme révolutionnaire et de gauche de 89 est aujourd'hui une attitude bourgeoise et de droite si on le confronte aux mouvements épileptiques du communisme bolchevique" (Pico, 1928 : 103).

Il est vrai que cette ambiguïté dénotée est évidente, cependant, ce n'est pas la raison pour laquelle l'allusion est caduque ou non dans son plein sens, comme nous le verrons plus loin, car indépendamment de cette apparente entropie incohérente avec laquelle la dyade nous est montrée dans différents scénarios, il est possible d'identifier cette idée névralgique référentielle minimale, qui nous permet, jusqu'à aujourd'hui, de continuer à parler de gauche et de droite.

Cette idée découle de la praxis historique des acteurs dont l'action politique a donné un sens aux secteurs respectifs dans l'espace politique, et qui s'est projetée (avec les nuances du cas) dans le temps et dans la forme au cours des deux derniers siècles. De la droite comme la communauté politique qui se caractérise par la défense du maintien d'un statu quo ou d'un ordre des choses (un système sociopolitique, économique ou moral) avec des changements minimes ; et de la gauche comme le changement profond des structures qui sous-tendent cet ordre des choses. Dans la même veine :

" La gauche représente une réaction contre toute tentative de stabilité ou de fixité ; un renouvellement des formes qui cherchent à s'opposer au courant destructeur du temps. En revanche, nous devons comprendre le sens du mot droit (...) de l'homme de droite et celui de l'homme de gauche. Le premier est attaché au présent ou au passé proche dans la mesure où il est présent ou passé proche ; le second juge le futur comme bon pour la simple raison qu'il est nouveau. Une attitude instinctive ou sentimentale, simple expression d'un tempérament primaire, est ensuite décorée par l'apparition de doctrines raisonnées qui scellent la différenciation doctrinale de l'instinct" (Pico, 1928:104).

Ce sont les approches qui, pour certains, soutiennent que la dyade, bien que non dénuée de problèmes inhérents à sa nature ductile, reste utile pour la représentation graphique, en termes généraux, des dynamiques politiques actuelles. C'est la position de Norberto Bobbio (1998) et de Giovanni Sartori (2005).

Mais que se passe-t-il lorsque la population mondiale (et le Pérou n'y est pas étranger) se sent de plus en plus éloignée des politiciens et des partis, et plus proche de sa famille, de ses amis, de ses collègues de travail et de ses clients comme moyen de construire des opinions politiques, s'éloignant ainsi des partis de gauche et de droite. C'est la véritable raison pour laquelle nous avons actuellement des positions contradictoires sur la question de savoir si cette dyade reste fiable pour la catégorisation des programmes et propositions politiques, ainsi que sur la position de penseurs tels qu'Alberto Buela, Diego Fusaro et Aleksander Dugin. Il s'agit d'un fait symptomatique, lorsque la population exige des politiciens de gauche la justice sociale et la défense des droits des travailleurs, mais obtient la défense des droits des LGBT, du féminisme radical, de l'avortement et de l'euthanasie sans restriction ; ou exige des politiciens de droite l'ordre et la stabilité, mais obtient la corruption, le marchandage et des politiques économiques au bénéfice exclusif des grandes entreprises. En d'autres termes, il existe une rupture entre ce que l'électorat attend des hommes politiques en fonction de leur position dans l'espace politique, et la réalité politique où il semble que (malgré des fractions dissidentes) la gauche et la droite se soient libéralisées. À cet égard, le penseur russe Alexandre Douguine (14.12. 2019) identifie la situation comme la décomposition structurelle des gauches et des droits, dans le sens où il y a eu une dissociation entre la droite et la gauche en ce qui concerne leurs récits économiques et politiques, l'aspect économique primant à droite (au détriment de la défense des valeurs et traditions populaires comme principes politiques), et l'aspect politique à gauche (au détriment de l'aspect économique de classe en faveur des travailleurs), et c'est précisément cette perturbation qui crée le sentiment d'identité ou de similitude entre la gauche et la droite.

C'est cette situation qui a jeté les bases de l'émergence de ce que l'on appelle le phénomène du populisme contemporain en tant que distanciation progressive des masses populaires par rapport à la dyade gauche-droite et leur rapprochement avec des alternatives considérées comme périphériques à cette dyade (ce qui explique la validité et la montée des options messianiques (a), nationalistes (b) et conservatrices (c) dans la politique péruvienne, comme l'ethnocacerismo a.1 (photo, ci-desous), le FREPAP a.2, l'Unión por el Perú b.1, le RUNA b.2, le Perú Libre b.3 et la Renovación Popular c.1, pour ne citer que quelques exemples concrets). À cet égard :

"Le populisme se situe dans l'espace idéologique où se rencontrent la lutte des travailleurs contre les capitalistes, oubliée par la gauche libérale, et la défense et la lutte pour les valeurs traditionnelles, oubliée par la droite libérale. (...)

...George Bernanos a dit que si la bourgeoisie est de gauche et de droite, le peuple ne l'est pas. Le peuple est entièrement le peuple, ils sont inséparables. Le peuple veut la justice sociale et les valeurs traditionnelles. Le peuple ne se soucie pas de savoir si cela est cohérent ou correspond aux idéologies dominantes de la gauche ou de la droite. Le peuple veut une société fondée sur les principes de la justice et il veut préserver son identité et ses traditions, ses institutions..." (Dugin, 14.12.2001).

Cependant, Douguine lui-même affirme l'existence de populismes de droite et de gauche (ce qui nous amène à affirmer que nous sommes dans une phase de transition et que la dyade est encore utile, bien que de manière contingente), mais que par leur nature populaire même, ils sont capables d'atteindre des points de convergence communs pour les mêmes raisons qu'il nous semble aujourd'hui que la gauche et la droite sont des similitudes politiques. Cela entérine le fait que la métaphysique inhérente au populisme, c'est-à-dire que la cause première de ce phénomène réside dans le fait "...que derrière la lutte de la réaction populiste se cache une idéologie du populisme intégral qui unit la justice sociale et la défense des valeurs traditionnelles" (Dugin, 14.12.2019).

Source : Diario La Verdad

20:30 Publié dans Actualité, Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dyade gauche-droite, définition, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Giorgio Agamben: les vrais enjeux

Les vrais enjeux

par Giorgio Agamben

Source : Giorgio Agamben & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/la-vera-posta-in-gioco

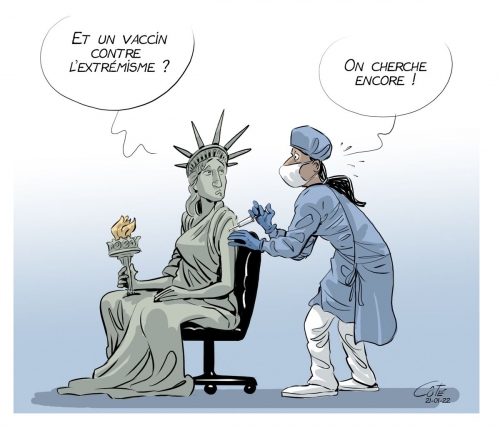

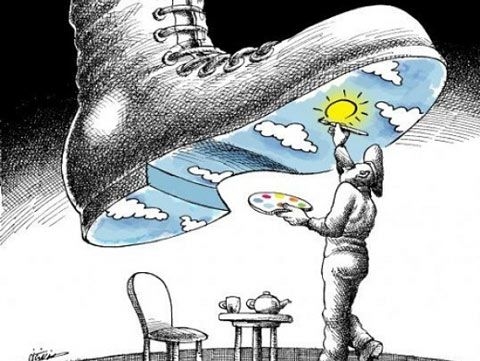

Ce qui est frappant dans les discussions sur le passeport vert et le vaccin, c'est que, comme cela se produit lorsqu'un pays glisse sans s'en apercevoir vers la peur et l'intolérance - et c'est sans doute ce qui se passe en Italie aujourd'hui - c'est que les raisons perçues comme contraires non seulement ne sont aucunement prises au sérieux, mais sont hâtivement rejetées, quand elles ne deviennent pas purement et simplement l'objet de sarcasmes et d'insultes. On pourrait dire que le vaccin est devenu un symbole religieux, qui, comme toute croyance, agit comme une division entre les amis et les ennemis, les sauvés et les damnés. Comment une thèse qui s'abstient d'examiner les thèses divergentes peut-elle être considérée comme scientifique et non religieuse ?

C'est pourquoi il est important de préciser tout d'abord que le problème pour moi n'est pas le vaccin, tout comme dans mes interventions précédentes ce n'était pas la pandémie, mais l'utilisation politique qui en est faite, c'est-à-dire la manière dont elle a été gouvernée depuis le début.

Aux craintes qui apparaissaient dans le document que j'ai signé avec Massimo Cacciari, quelqu'un a sagement objecté qu'il ne fallait pas s'inquiéter, "parce que nous sommes en démocratie". Comment est-il possible que nous ne nous rendions pas compte qu'un pays qui est en état d'exception depuis près de deux ans et dans lequel les décisions qui restreignent fortement les libertés individuelles sont prises par décret (il est significatif que les médias parlent même d'un "décret Draghi", comme s'il émanait d'un seul homme) n'est en fait plus une démocratie ? Comment est-il possible que la concentration exclusive de nos attentions sur les contagions et la santé empêche de percevoir la Grande Transformation qui est en train de se produire dans la sphère politique, dans laquelle, comme cela s'est produit avec le fascisme, un changement radical peut effectivement avoir lieu sans qu'il soit nécessaire de modifier le texte de la Constitution ?

Et ne faut-il pas réfléchir au fait que les mesures exceptionnelles et les mesures ponctuelles ne sont pas dotées d'une échéance définitive, mais sont sans cesse renouvelées, comme pour confirmer que, comme les gouvernements ne se lassent pas de le répéter, rien ne sera plus jamais comme avant et que certaines libertés et certaines structures fondamentales de la vie sociale auxquelles nous étions habitués sont annulées sine die ? S'il est vrai que cette transformation - et la dépolitisation croissante de la société qui en résulte - est en cours depuis un certain temps, n'est-il pas d'autant plus urgent de faire une pause pour évaluer ses résultats extrêmes pendant qu'il est encore temps ? Il a été observé que le modèle qui nous gouverne n'est plus la société de discipline, mais la société de contrôle - mais jusqu'où pouvons-nous accepter ce contrôle ?

C'est dans ce contexte que le problème politique du passeport vert doit être posé, sans le confondre avec le problème médical du vaccin, auquel il n'est pas forcément lié (on a fait toutes sortes de vaccins dans le passé, sans que cela ne soit jamais discriminatoire pour deux catégories de citoyens). Le problème n'est pas, en effet, seulement celui, certes grave, de la discrimination d'une classe de citoyens de seconde zone: c'est aussi celui, qui tient certainement plus à cœur aux autres gouvernements, du contrôle généralisé et illimité qu'il permet sur les titulaires bêtement fiers de leur "carte verte".

Comment est-il possible - demandons-nous encore une fois - qu'ils ne se rendent pas compte que, obligés de montrer leur passeport même pour aller au cinéma ou au restaurant, ils seront contrôlés dans chacun de leurs mouvements ?

Dans notre document, nous avons établi une analogie avec la "propiska", c'est-à-dire le passeport que les citoyens de l'Union soviétique devaient présenter lorsqu'ils voyageaient d'un endroit à l'autre. C'est l'occasion de préciser, comme cela semble malheureusement nécessaire, ce qu'est une analogie juridico-politique. Nous avons été accusés, de manière injustifiée, d'établir une comparaison entre la discrimination résultant du passeport vert et la persécution des Juifs. Il devrait être clair une fois pour toutes que seul un imbécile mettrait sur un pied d'égalité ces deux phénomènes, qui sont évidemment très différents. Mais il ne serait pas moins stupide s'il refusait d'examiner l'analogie purement juridique - je suis un juriste de formation - entre deux lois, comme la législation fasciste sur les Juifs et celle sur l'institution du laissez-passer vert. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que les deux dispositions ont été adoptées par décret-loi et que toutes deux, pour ceux qui n'ont pas une conception purement positiviste du droit, sont inacceptables, car - quelles que soient les raisons invoquées - elles produisent nécessairement cette discrimination d'une catégorie d'êtres humains à laquelle un Juif devrait être particulièrement sensible.

Encore une fois, toutes ces mesures, pour ceux qui ont un minimum d'imagination politique, doivent être placées dans le contexte de la Grande Transformation que les gouvernements des sociétés semblent avoir à l'esprit - en supposant qu'il ne s'agisse pas plutôt, comme c'est possible, de l'avancée aveugle d'une machine technologique qui a désormais échappé à tout contrôle. Il y a de nombreuses années, une commission du gouvernement français m'a convoqué pour donner mon avis sur la création d'un nouveau document d'identité européen, qui contenait une puce avec toutes les données biologiques de la personne et toute autre information possible la concernant. Il me semble évident que la carte verte est la première étape vers ce document dont l'introduction a été retardée pour une raison quelconque.

Il y a une dernière chose que je voudrais porter à l'attention de ceux qui sont prêts à dialoguer sans insulter. L'être humain ne peut pas vivre s'il ne se donne pas des raisons et des justifications pour sa vie, qui, de tout temps, ont pris la forme de religions, de mythes, de croyances politiques, de philosophies et d'idéaux de toutes sortes. Ces justifications semblent aujourd'hui - du moins dans la partie la plus riche et la plus technologisée de l'humanité - avoir disparu, et les hommes sont peut-être pour la première fois confrontés à leur pure survie biologique, qu'ils semblent incapables d'accepter.

Cela seul peut expliquer pourquoi, au lieu d'assumer le simple et aimable fait de vivre côte à côte, on a ressenti le besoin d'établir une implacable terreur sanitaire, où la vie sans justification plus idéale est menacée et punie à chaque instant par la maladie et la mort. De même qu'il est insensé de sacrifier la liberté au nom de la liberté, il n'est pas possible de renoncer, au nom de la vie nue, à ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue.

20:05 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, définition, giorgio agamben, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La théologie civile et scientifique du régime coercitif libéral

La théologie civile et scientifique du régime coercitif libéral

par Roberto Buffagni

Source : Roberto Buffagni & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/la-teologia-civile-scientista-del-regime-coercitivo-liberale

Andrea Zhok, a défini "LA COERCITION LIBERALE" dans un article récent, avec lequel je suis d'accord.

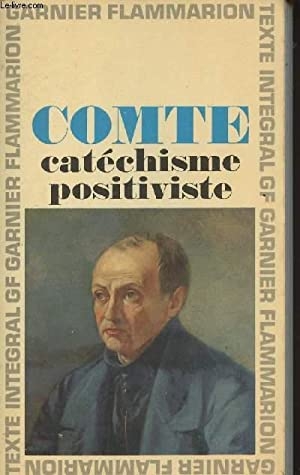

J'ai l'impression que nous assistons à la mise en place d'une véritable théologie civile légitimant l'ordre social, fondée sur le scientisme positiviste, dans une étonnante photocopie du programme d'Auguste Comte : "L'Amour pour principe et l'Ordre pour base ; le Progrès pour but" ("Système de politique positive", 1853). De cette théologie civile légitimante sur une base scientifique découlent les relatives inclusions et exclusions culturelles et politiques, qui absorbent et intègrent partiellement les précédentes, fascisme/antifascisme, sur la base d'une interprétation historique (à mon avis erronée) qui désigne les fascismes comme anti-modernes et réactionnaires, "René Guénon + le Panzerdivisionen".

La définition des fascismes comme phénomène anti-moderne facilite évidemment l'intégration de l'ancien système d'exclusions et d'inclusions dans le nouveau, qui se définit lui-même en s'identifiant tout court à la modernité et au progrès (rien n'est plus moderne et progressiste que le scientisme).

Il est évident qu'une société fondée sur une théologie civile scientiste ne peut être démocratique, car il n'y a pas, et il ne peut y avoir, de population capable d'accéder en masse aux connaissances, par exemple les mathématiques, et aux méthodes qui permettent de se faire une idée des pratiques des sciences des phénomènes. La viabilité d'un régime démocratique dans la réalité historique nécessite de nombreuses conditions culturelles et sociales préalables, mais sur le plan des principes, la démocratie moderne a absolument besoin d'un accord sur les affirmations suivantes : a) tous les hommes sont égaux, en ce sens que tous peuvent, au moins virtuellement, participer à une discussion rationnelle des fins que doit poursuivre la communauté, bien que la discussion des moyens à employer, et leur mise en œuvre, puisse et doive être réservée à une minorité techniquement capable; ensuite, b) un corollaire de a) : les hommes sont, au moins virtuellement, persuadables par des moyens rationnels, c'est-à-dire que tous les hommes participent, au moins virtuellement, à la même Raison, que j'écris avec une majuscule car elle ne coïncide PAS avec le seul intellect abstrait, et à laquelle on peut accéder par des moyens philosophiques, artistiques, religieux, sapientiaux.

Il s'agit du plus petit dénominateur commun humaniste sur lequel des cultures aussi diverses que le christianisme, le libéralisme classique et le socialisme ont trouvé un accord politique.

Or, la science des phénomènes n'est PAS en mesure de fournir la moindre indication quant aux fins (pourquoi nous vivons, comment nous devons vivre, ce que nous devons faire des découvertes de la science, etc.) Comte s'est rendu compte de ce fait dans un moment très difficile de sa vie personnelle, et c'est pourquoi il a inventé (avec un peu de copier-coller à partir de Condorcet et de Turgot) son projet dément de "Religion de l'Humanité", avec une Église et un Catéchisme positivistes, un Conseil des Scientifiques, etc., en invitant le Père Général des Jésuites à collaborer avec lui (il n'a pas eu de réponse à l'époque, mais ses imitateurs feront beaucoup mieux aujourd'hui). Je ne sais pas si les pouvoirs actuels ont réalisé qu'ils copient le projet de Comte, le fait est qu'ils le copient parce qu'ils se sont heurtés au problème qui a conduit le vieux Comte à l'inventer, et qui n'existait pas (encore) à l'époque.

C'est-à-dire, le problème de gouverner une société composée de personnes qui, pour la plupart, ont introjecté le sens commun relativiste qui découle logiquement du scientisme et du libéralisme. Le bon sens relativiste, en termes simples mais clairs, dit que mon opinion est aussi bonne que la vôtre, et qu'il est impossible d'établir, par le biais d'une discussion rationnelle, qu'une affirmation est vraie et une autre fausse : "vraie" ou "fausse" non seulement sur le plan empirique, c'est-à-dire correcte ou incorrecte (par exemple parce que les données sur lesquelles nous basons l'argument sont correctes ou non) mais aussi, par exemple, sur le plan éthique et métaphysique, les niveaux les plus pertinents pour la détermination des fins ; car tout dépend du système de valeurs que l'on adopte, et on l'adopte toujours arbitrairement (= le système de valeurs affirmé par la plus grande force sociale s'applique, et il est inutile de se demander s'il est juste ou faux, bon ou mauvais).

Puisque toute société a besoin, pour ne pas imploser dans l'anarchie, que 90% du travail de contrôle social soit effectué par la norme interne, et seulement 10% par la norme externe (police, tribunaux, etc.), on voit bien à quel point est instable une société où 90% de la population partage un sens commun relativiste, chacun pensant avoir droit à son opinion qui est aussi bonne qu'une autre, et tendant à rejeter le principe d'autorité ("Qui suis-je pour juger ?" disait le Vicaire du Christ).

La seule bouée de sauvetage à laquelle s'accrocher pour ne pas se noyer dans l'anarchie et l'anomie, et pour contrôler, bien ou mal, une société très compliquée et délicate comme la société industrielle, semble être la science, que tout le monde respecte parce que a) elle garantit la vie quotidienne b) elle met à disposition un pouvoir immense, c'est-à-dire qu'elle remplace les deux sources traditionnelles de la norme intérieure, la coutume (vie quotidienne) et la religion (toute-puissance divine). Malheureusement, la science des phénomènes sait inventer des choses folles, mais elle ne nous dit absolument rien sur la façon de vivre, sur l'utilisation des choses folles qu'elle invente, etc.

À ce stade, le passage obligé pour les pouvoirs en place est la réédition du programme comtien, c'est-à-dire l'invention de toutes pièces d'une religion scientifique qui se sait fausse, parce qu'elle a une finalité purement instrumentale : il ne s'agit pas de la vieille politique d'instrumentalisation de la religion, mais de la fondation d'une nouvelle religion de parfaite et totale mauvaise foi, ou, en d'autres termes, de l'adoption totalement arbitraire - mais il n'y en a pas d'autre - d'un système de valeurs officiel qui se présente comme une religion laïque. Bien sûr, cela est fait "pour le bien de l'humanité". Comme le Don Juan de Molière dit au mendiant qui lui demande l'aumône "pour l'amour de Dieu" : "Je te la donne pour l'amour de l'humanité".

À l'époque de Comte, ses collègues, scientifiques et philosophes positivistes, attribuaient l'invention de la religion positiviste à un émoussement de ses facultés, car au milieu du XIXe siècle, le milieu social était encore nourri et stabilisé par des coutumes et une religion pré-modernes ; et non seulement il n'était pas nécessaire de formaliser la " religion de l'humanité ", mais tout le monde, positivistes compris, aurait réagi au moins avec embarras, sinon par rejet, devant cette parodie absurde, ridicule et inquiétante du christianisme. Eh bien, maintenant le besoin est là et la réaction de rejet n'est même pas le pape, et ainsi de suite avec le projet Comte 2, la Revanche.

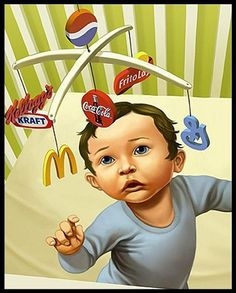

Dans le Projet Comte 2, la Revanche, la manipulation psychologique des masses prend une importance énorme, parce que a) la "science" ne nous dit rien sur la persuadabilité des hommes en tant que participants à une Raison commune (métèxis, un concept métaphysique ou religieux) b) la "science" nous dit par contre beaucoup de choses sur la manipulabilité psychologique des hommes. La règle de base du positivisme est la suivante : "il n'y a pas de science sans faits". Puisque l'observateur et l'organe observé coïncident, il n'est pas possible d'avoir une observation des phénomènes intellectuels en action, aussi, considérant comme impossible la description des processus mentaux et du psychisme comme indépendants des faits physiologiques ou sociaux, Comte ramène la psychologie à la biologie et à la sociologie : et c'est là que se trouve l'origine du Pass Vert et des méthodes behavioristes avec lesquelles il est introduit.

Je rappelle en passant qu'en ce qui concerne l'humanité sur laquelle se fonde la religion, la science des phénomènes - en l'occurrence la génétique - ne peut nous dire qu'une seule chose : que tous les hommes, quelle que soit la race à laquelle ils appartiennent, partagent, avec des variations minimes, le même patrimoine génétique, c'est-à-dire qu'ils appartiennent tous à l'espèce humaine. La science des phénomènes, cependant, ne nous dit PAS comment traiter cette espèce parmi les espèces qu'est l'espèce humaine. Si l'on voulait en maximiser le rendement, par exemple, même selon un critère positiviste classique comme l'utilitarisme, "le plus grand bien pour le plus grand nombre", il conviendrait certainement d'élaguer son bois mort, c'est-à-dire de prévoir avec des méthodes appropriées une vaste politique eugénique, qui favorise les caractéristiques génétiques les plus favorables et décourage les moins favorables, en s'insérant - comme c'est la norme pour toutes les sciences des phénomènes - dans les chaînes causales (pas toutes identifiées) du phénomène "espèce humaine". Dans un si petit projet, il y a tout, et dans ce tout, il y a des choses qu'aujourd'hui personne n'est capable d'imaginer, et c'est encore mieux parce que les imaginer pourrait donner des cheveux blancs.

19:41 Publié dans Définitions, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : définition, libéralisme, théologie civile, philosophie, positivisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Sur la coercition libérale

Sur la coercition libérale

par Andrea Zhok

Source : Andrea Zhok & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/sulla-coercizione-liberale

Les États peuvent, dans certaines conditions d'urgence, exercer des actes de contrainte et de coercition sur leur population.

La coercition classique, comme l'appel aux armes pour la défense de la patrie, était exercée à la fois comme un appel éthique à l'effort pour protéger l'ensemble de la communauté et comme une prise de responsabilité par le souverain, qui garantissait la justesse (et la bonne gestion) de l'initiative.

Cette prise de responsabilité, automatiquement implicite dans l'acte de coercition publique, n'est pas sans conséquences: en cas de résultat néfaste de cette initiative forcée, les gouvernants sont appelés à rendre des comptes. Pas légalement, avec une forme de "responsabilité limitée", mais physiquement, en personne. Le résultat typique des défaites militaires était, et est toujours, le renversement des dirigeants qui ont promu l'action, et souvent leur fin peu glorieuse ou violente.

Cette prémisse nous permet de nous concentrer sur ce qui est particulièrement indécent dans la forme de "coercition douce" associée à des initiatives telles que le Green Pass.

Si nos dirigeants étaient absolument sûrs de ce qu'ils font, s'il était vrai que le seul moyen de faire face à la pandémie à ce stade est la vaccination généralisée, s'ils étaient vraiment certains - comme ils le prétendent - que l'opération est totalement sûre en termes de conséquences pour la santé des citoyens, alors il n'y aurait aucun problème à prendre la voie de l'obligation universelle.

Cela créerait, comme il se doit, deux groupes clairement définis: ceux qui assument la responsabilité des décisions et ceux qui les subissent. L'ensemble des citoyens serait du même côté, serait uni par un destin commun, et pourrait éventuellement être mobilisé en commun si quelque chose dans la voie empruntée s'avérait erroné ou fatal.

Mais - en dépit de toutes les proclamations - ce n'est pas du tout le cas. Et c'est pourquoi la forme typique de la coercition libérale est adoptée : la coercition déguisée, jouée comme s'il s'agissait d'un libre choix.

Il est important de voir qu'il s'agit d'un modèle classique, et non d'une invention récente datant de l'apparition du Covid. Le modèle libéral est celui qui vous dit que si vous ne voulez pas travailler pour une croûte de pain, vous êtes libre de mourir de faim. Le modèle libéral est celui qui lacère systématiquement la société parce qu'il met tout le monde en concurrence avec tout le monde, vous apprenant à voir votre voisin comme un adversaire.

Ainsi, le modèle libéral de coercition appliqué à l'urgence Covid est celui qui vous dit que personne ne vous oblige à vous vacciner, c'est votre libre choix.

Bien sûr, si vous ne le faites pas, ou si vous n'obligez pas vos enfants à le faire, eh bien, vous oubliez le cinéma, la salle de sport, le restaurant, le théâtre, le bar, la piscine, le train, l'avion, l'université et souvent même le travail.

Mais c'est votre choix et personne ne vous y oblige.

Alors, c'est vrai, à part ça, si vous ne le faites pas, vous êtes aussi montré du doigt comme un traître, un ennemi du pays, un crétin, un paranoïaque, un égoïste, un ignorant et un perdant, alimentant la haine ou le mépris des autres.

Mais soyons clairs, vous pouvez exercer un choix libre.

Et si vous voulez exercer votre libre choix, prendre votre propre rendez-vous, signer une renonciation, montrer votre consentement (non)éclairé, très bien.

N'oubliez pas que vous l'avez demandé.

Cette procédure permet à la gouvernante de faire face à n'importe quel pari en toute sérénité.

Qui aurait envie d'imposer un médicament expérimental à un jeune garçon ou à une femme enceinte en l'absence de preuves accablantes que les autres solutions sont pires?

Mais avec la forme libérale de la coercition, le problème ne se pose pas. L'obligation existe à toutes fins utiles, mais elle prend l'apparence d'un choix personnel, dont la personne qui choisit est responsable.

Si - Dieu nous en préserve - nous devions découvrir dans quelques années que le pari a mal tourné, qu'il y a eu des conséquences importantes, qui, selon vous, pourrait être appelé à rendre des comptes ?

Dans quelques années, les mêmes personnes qui se déchaînent aujourd'hui avec des règlements et des certitudes apodictiques ne seront plus disponibles.

Qui s'occupera de ses quatre grands danois dans sa propriété de campagne, qui bénéficiera d'une pension dorée, qui aura été promu à un autre poste prestigieux.

Toute plainte, tout dommage sera résolu par un haussement d'épaules des nouveaux "managers" et quelques gratifications extraites du trésor public.

En tout état de cause, même si le pari réussit, ou avec des dommages collatéraux qui ne sont pas massifs, nous en serons sortis grandis : le pays une fois de plus divisé, avec un sentiment généralisé d'impuissance et d'irresponsabilité générale.

19:17 Publié dans Définitions, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : définition, libéralisme, coercition, philosophie, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook