samedi, 28 février 2026

Le nihilisme historique et la crise du politique à notre époque

Le nihilisme historique et la crise du politique à notre époque

Par Santiago Mondéjar

Source: https://juangabrielcarorivera.substack.com/p/el-nihilismo...

Le nihilisme historique ne se réduit pas à une posture sceptique envers les récits hérités, ni à une méthodologie révisionniste interne à l'historiographie. Il doit plutôt être compris comme une crise ontologique de la temporalité politique en soi. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'exactitude des représentations du passé, mais la possibilité même que l'histoire puisse fonctionner comme un horizon médiateur entre l'être et la compréhension de soi collectifs (Hegel, 1807/1977 ; Ricoeur, 2004).

Lorsque cette fonction médiatrice s'effondre, le temps cesse d'apparaître comme un horizon de devenir et se fragmente en présents déconnectés. Le sujet politique ne se situe plus dans un continuum de sens, mais se confronte à lui-même comme un commencement absolu. Le nihilisme historique transforme ainsi le passé d'une dimension constitutive du présent en un reste intolérable, une archive de culpabilité, d'erreur ou de violence qui doit être annulée plutôt qu'interprétée. Il ne nie pas l'histoire au sens factuel, mais la dé-ontologise. Le temps n'est plus un champ de médiation, mais un lieu d'effacement.

En termes hégéliens, cela correspond à l'effondrement de la négativité en tant qu'Aufhebung, la sublation par laquelle la négation annule et préserve ce qu'elle nie (Hegel, 1821/1991). La négativité n'est plus productive; elle ne génère plus de réconciliation, mais devient absolue. Elle cesse de fonctionner comme moteur du devenir et devient principe de désintégration. Le nihilisme historique n'est donc pas simplement critique, mais anti-formal. C'est une critique sans monde, une négation sans réconciliation.

Cette désarticulation ontologique est indissociable d'une crise de la subjectivité politique. Lorsqu'un peuple ne peut plus se reconnaître comme agent historique, l'identité collective perd ses repères symboliques. Le présent n'est plus habité comme un moment de devenir, mais comme un point zéro. Le résultat n'est pas l'émancipation, mais l'abstraction: une liberté sans monde, un sujet sans héritage (Arendt, 1958).

Dans La philosophie du droit, Hegel insiste sur le fait que l'histoire n'est pas une succession d'événements empiriques, mais le processus par lequel le Geist s'objective dans des institutions, des pratiques et des modes de vie partagés, ce qu'il appelle Sittlichkeit ou substance éthique (Hegel, 1821/1991). L'histoire, en ce sens, n'est pas une toile de fond sur laquelle se déroule la politique, mais le moyen par lequel la vie politique prend forme.

Dans La philosophie du droit, Hegel insiste sur le fait que l'histoire n'est pas une succession d'événements empiriques, mais le processus par lequel le Geist s'objective dans des institutions, des pratiques et des modes de vie partagés, ce qu'il appelle Sittlichkeit ou substance éthique (Hegel, 1821/1991). L'histoire, en ce sens, n'est pas une toile de fond sur laquelle se déroule la politique, mais le moyen par lequel la vie politique prend forme.

Par conséquent, l'État n'est pas un mécanisme externe imposé à des individus atomisés. Il est la cristallisation immanente d'une vie éthique vécue qui sert de médiateur entre la subjectivité et l'universalité. Sa légitimité ne découle pas uniquement de la légalité procédurale, mais de la reconnaissance que l'ordre actuel est — toujours fini et conflictuel — la réalisation d'une rationalité historique (Habermas, 1976).

Cette reconnaissance n'est jamais complète. Le conflit est intrinsèque à la vie éthique. Cependant, dans une perspective dialectique, le conflit n'est pas purement destructeur, mais le moyen par lequel la réconciliation devient possible. La légitimité d'un ordre politique ne réside pas dans sa pureté, mais dans sa capacité à métaboliser sa propre négativité (Taylor, 1975).

Le nihilisme historique interrompt ce métabolisme. Lorsque le passé n'est plus reconnu comme un moment nécessaire du devenir, la négativité cesse d'être productive. L'État perd sa densité symbolique et devient une structure purement formelle. L'autorité se réduit à la procédure, la loi à l'application, la politique à la gestion (Weber, 1919/2004). La légalité peut persister, mais la légitimité se dissout. L'ordre politique devient radicalement contingent et ontologiquement insignifiant.

D'un point de vue post-structuraliste, cette transformation peut être décrite comme l'émancipation de la critique de l'horizon de la totalité. Alors que la négation dialectique préservait ce qu'elle niait, la critique contemporaine opère de plus en plus selon une logique d'annulation, dans laquelle tout héritage est réduit à une contamination (Derrida, 1994).

Il ne s'agit pas simplement d'une position morale, mais d'une transformation ontologique. Annuler le passé, ce n'est pas seulement le juger, mais le dépouiller de sa capacité à fonctionner comme ressource symbolique. La mémoire est sanctifiée ou criminalisée, mais elle cesse d'être médiatrice. Comme le soutient Ricoeur (2004), lorsque la mémoire devient tribunal ou monument, elle perd sa fonction narrative et s'effondre dans le ressentiment ou le mythe.

Il ne s'agit pas simplement d'une position morale, mais d'une transformation ontologique. Annuler le passé, ce n'est pas seulement le juger, mais le dépouiller de sa capacité à fonctionner comme ressource symbolique. La mémoire est sanctifiée ou criminalisée, mais elle cesse d'être médiatrice. Comme le soutient Ricoeur (2004), lorsque la mémoire devient tribunal ou monument, elle perd sa fonction narrative et s'effondre dans le ressentiment ou le mythe.

Le sujet produit par ce régime ne se libère pas, mais se disloque. Incapable désormais de se reconnaître comme un moment d'un devenir collectif, il se reconstitue comme un commencement absolu. Cependant, ce geste d'autonomie radicale est en soi la forme la plus abstraite d'aliénation: liberté sans héritage, négativité sans forme (Marx, 1844/1978).

Le concept du politique de Carl Schmitt révèle pourquoi le nihilisme historique ne peut rester politiquement neutre. Pour Schmitt, le politique n'est pas un domaine parmi d'autres, mais l'instance existentielle dans laquelle un collectif décide de son propre mode de vie. Cette décision se résume à la distinction entre ami et ennemi, non pas comme un jugement moral, mais comme une différenciation existentielle (Schmitt, 1932/2007).

Cependant, une telle décision présuppose un sujet historique. Un peuple ne peut décider par lui-même que s'il se reconnaît comme quelque chose qui a été et qui peut être menacé. L'identité politique ne s'invente pas, elle se transmet. La mémoire collective n'est pas un accessoire de la souveraineté, mais sa condition même (Assmann, 2011).

Le nihilisme historique neutralise cette condition. En dissolvant l'héritage, il prive le peuple de sa capacité d'autodétermination. Lorsque le collectif ne peut plus décider par lui-même en tant que sujet historique, d'autres décident à sa place: les élites technocratiques, les systèmes économiques ou les structures supranationales (Agamben, 2005). Le pouvoir ne disparaît pas simplement, il devient opaque, voire confus.

La neutralisation du passé conduit à la neutralisation du politique. La distinction entre ami et ennemi devient impensable car il n'y a plus de « nous » historique à défendre. À sa place émerge une rationalité technocratique dans laquelle les conflits sont repensés comme des problèmes administratifs. La souveraineté se dissout dans la gouvernance ; la politique devient la gestion de processus (Foucault, 2008).

La neutralisation du passé conduit à la neutralisation du politique. La distinction entre ami et ennemi devient impensable car il n'y a plus de « nous » historique à défendre. À sa place émerge une rationalité technocratique dans laquelle les conflits sont repensés comme des problèmes administratifs. La souveraineté se dissout dans la gouvernance ; la politique devient la gestion de processus (Foucault, 2008).

Cette dépolitisation n'est pas pacifique. C'est la forme contemporaine d'une théologie politique inversée. Comme l'a fait valoir Schmitt (1922/2005), les concepts politiques modernes sont des concepts théologiques sécularisés. Cependant, dans le nihilisme historique, la place de l'absolu n'est plus occupée par Dieu, mais par le vide lui-même. Le vide devient le souverain silencieux.

Des décisions continuent d'être prises, mais elles ne semblent plus en être. Le pouvoir opère sans être nommé. Le peuple est gouverné, mais il ne se reconnaît plus comme sujet du gouvernement.

La dissolution de l'Union soviétique illustre très clairement cette dynamique. Lorsque son récit fondateur a été réinterprété exclusivement comme une série de crimes et d'échecs, la négativité a cessé d'être dialectique et est devenue absolue (Furet, 1999). L'histoire ne pouvait plus être considérée comme un moment nécessaire du devenir.

Comme le montre Yurchak (2006), il ne s'agissait pas simplement d'un effondrement institutionnel, mais aussi symbolique et ontologique. L'État a perdu sa reconnaissance historique. Sa désintégration était métaphysique avant d'être politique.

Surmonter le nihilisme historique ne signifie pas restaurer le mythe a-critique. Cela signifie réintégrer la négativité dans la totalité, en restaurant sa fonction médiatrice. La mémoire doit redevenir un espace de reconnaissance politique plutôt qu'un tribunal ou un sanctuaire (Ricoeur, 2004).

Sans cette médiation, il n'y a pas de sujet politique, seulement une administration ; il n'y a pas de légitimité, seulement une procédure ; il n'y a pas d'histoire, seulement des archives. Reconstruire le lien entre la négativité, la décision et la totalité n'est pas un geste conservateur. C'est la condition ontologique de l'autodétermination collective.

Références :

Agamben, G. (2005). State of exception. University of Chicago Press.

Arendt, H. (1958). The human condition. University of Chicago Press.

Assmann, J. (2011). Cultural memory and early civilization. Cambridge University Press.

Derrida, J. (1994). Specters of Marx. Routledge.

Foucault, M. (2008). The birth of biopolitics. Palgrave.

Furet, F. (1999). The passing of an illusion. University of Chicago Press.

Hegel, G. W. F. (1977). Phenomenology of spirit. Oxford University Press.

Hegel, G. W. F. (1991). Philosophy of right. Cambridge University Press.

Marx, K. (1978). Economic and philosophic manuscripts. Norton.

Ricoeur, P. (2004). Memory, history, forgetting. University of Chicago Press.

Schmitt, C. (2005). Political theology. University of Chicago Press.

Schmitt, C. (2007). The concept of the political. University of Chicago Press.

Taylor, C. (1975). Hegel. Cambridge University Press.

Weber, M. (2004). The vocation lectures. Hackett.

Yurchak, A. (2006). Everything was forever, until it was no more. Princeton University Press.

18:52 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nihilisme, nihilisme historique, crise du politique, philosophie, philosophie politique, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 27 février 2026

La justice sans vérité: Rawls et la neutralisation morale du libéralisme post-métaphysique

La justice sans vérité: Rawls et la neutralisation morale du libéralisme post-métaphysique

Santiago Mondejar Flores

Source: https://posmodernia.com/la-justicia-sin-verdad-rawls-y-la...

Alors que la théorie politique contemporaine célèbre avec un rituel académique l'œuvre de John Rawls comme l'aboutissement d'une réflexion libérale raisonnable et modérée, nous devons considérer cette jubilation pour ce qu'elle est à bien des égards: la cristallisation philosophique d'une époque moralement affaiblie, d'une civilisation qui a remplacé la recherche du bien par la gestion prudente des préférences, la vérité par le consensus, la dignité par la neutralité (MacIntyre, 1981 ; Taylor, 1989).

Rawls fait sans aucun doute preuve d'une grande et brillante technique, mais il adopte également une attitude épistémologique et morale qui renvoie à ce que l'on pourrait appeler l'hypostase de la justice: la transformation de la justice en un fétiche, qui n'est pas très différent du fétiche libéral de la liberté absolue, promu dans d'autres contextes comme la sphère inviolable de l'individu et la transaction rationnelle sans poids moral ultime (Deneen, 2018). C'est cette hypostase que nous devons soumettre à la critique, car il ne s'agit pas d'une erreur mineure, mais d'un renoncement profond à une dimension incontournable de la vie morale humaine.

Le projet rawlsien, tel qu'il se déploie dans A Theory of Justice et ses développements ultérieurs, repose sur une décision méthodologique qui est en même temps une déclaration de foi: la justice n'a pas besoin d'être ancrée dans une conception substantive du bien, il suffit qu'elle soit acceptable pour des agents rationnels placés dans des conditions idéales d'impartialité (Rawls, 1971).

Le projet rawlsien, tel qu'il se déploie dans A Theory of Justice et ses développements ultérieurs, repose sur une décision méthodologique qui est en même temps une déclaration de foi: la justice n'a pas besoin d'être ancrée dans une conception substantive du bien, il suffit qu'elle soit acceptable pour des agents rationnels placés dans des conditions idéales d'impartialité (Rawls, 1971).

La célèbre « position originelle » et son voile d'ignorance ne sont donc pas des outils heuristiques neutres permettant de découvrir une vérité morale; ils constituent un artifice conceptuel conçu pour balayer sous le tapis toute question gênante sur ce qui constitue une bonne vie, une nature humaine orientée vers le bien ou une hiérarchie de valeurs qui transcende le consensus contingent d'une société libérale avancée (Sandel, 1982).

Chez Rawls, la justice se légitime par son acceptabilité, et non par sa vérité. Et si la justice se définit par son acceptabilité, et non par sa vérité, alors nous ne sommes plus face à une éthique, mais à une technique de stabilisation sociale (Williams, 1985).

Cette neutralité axiologique — que Rawls présente comme une vertu — est, du point de vue d'une réflexion morale plus exigeante, un symptôme d'épuisement philosophique. Car renoncer à une conception substantive du bien n'équivaut pas à une ouverture pluraliste compréhensive, mais à un silence délibéré sur les tensions morales les plus profondes (Taylor, 1992). La tradition classique concevait la justice comme une vertu orientée vers la réalisation de possibilités humaines objectivement valables.

Pour Aristote, la justice et le bien commun étaient intrinsèquement liés; pour Kant, la moralité — y compris la justice — repose sur des impératifs catégoriques qui ne peuvent dépendre d'accords contingents. Rawls, en faisant abstraction de ces fondements, confie la force normative de la justice au consensus entre agents rationnels. Mais le consensus n'est pas la vérité, et l'acceptabilité n'est pas la correction morale (MacIntyre, 1988). L'universalisme que proclame Rawls est un universalisme formel, un vide qui peut accueillir des conceptions incompatibles du bien à condition qu'elles s'ajustent à ses conditions procédurales.

La position originelle, conçue comme l'appareil justificatif des principes de justice, révèle clairement cette renonciation. Sous le voile de l'ignorance, les agents ne savent rien de leur personne concrète: ils ne connaissent pas leur talent, leur statut social, leurs priorités vitales. Cette abstraction extrême élimine du jugement moral tous les facteurs qui font de la vie humaine un événement moralement significatif (Sandel, 1982).

Il n'y a pas de passions, pas d'histoire, pas de conflit tragique entre le devoir et le désir. Il n'y a qu'une rationalité calculatrice qui tente d'équilibrer les attentes dans des conditions artificielles. Dans ce panorama, la justice ne répond plus à une urgence morale — comme elle répondrait à la fragilité, à la vulnérabilité, à l'inégalité réelle des vies incarnées — mais à une prudence rationnelle qui cherche à atténuer les risques (Walzer, 1983). Ainsi conçue, la justice devient un contrat destiné à protéger ses propres intérêts potentiels, et non une exigence morale qui transforme la vie des sujets.

Le caractère appauvri de cette conception apparaît de manière paradoxale si on la compare à l'élaboration contemporaine de la liberté comme totémisme. Dans l'analyse culturelle de notre époque, la liberté absolue — la revendication de l'autodétermination sans sanction morale ou sociale — a été élevée au rang de mythe qui fonctionne comme un placebo face à la désorientation morale de la modernité tardive (Taylor, 2007).

Cette liberté sans ancrage dans une compréhension du bien devient une illusion, un masque qui cache le vide de notre orientation éthique. De manière analogue, chez Rawls, la justice devient une idolâtrie: une structure formelle technocratique vénérée pour sa neutralité, même si, au fond, elle ne fait qu'administrer des préférences sans soutenir aucune vie morale au-delà de la simple coexistence pacifique (Mouffe, 2005).

Si ce diagnostic culturel peut être identifié comme le mal de notre époque – une foi dans la liberté comme absolu, dans l'économie comme critère ultime de sens, dans la transaction comme modèle d'interaction humaine –, alors Rawls n'en est pas l'antidote, mais sa synthèse la plus raffinée. Sa théorie ne sauve pas la moralité de l'indifférence postmoderne, mais l'intègre dans un schéma de légitimation rationnelle (Deneen, 2018).

La neutralité axiologique, célébrée comme le respect de la pluralité, est, d'un autre point de vue, le même renoncement qui se répand aujourd'hui sous la forme de célébrations culturelles du choix personnel: la suspension des jugements sur le bien au profit du respect procédural des décisions subjectives (Taylor, 1992).

L'égalitarisme de Rawls ne sauve donc pas la justice de cette renonciation; il la reconfigure simplement. La priorité des principes de justice n'est pas de nier les inégalités en elles-mêmes, mais de s'assurer que les inégalités sont acceptables selon des critères procéduraux (Rawls, 1971). Ce résultat est-il préférable à une inégalité arbitraire ? Peut-être. Mais moralement, la question de savoir pourquoi nous devrions le préférer implique de faire appel à une conception du bien humain que Rawls a exclue de sa théorie. La justice rawlsienne devient ainsi une justice fonctionnelle: elle sert à administrer des sociétés complexes, mais ne donne aucune indication sur les vies qui méritent d'être vécues ni sur les raisons pour lesquelles certains biens ont plus de valeur que d'autres (Walzer, 1983).

Cette désactivation n'est pas un accident marginal, mais est inhérente au projet de neutralité post-métaphysique que Rawls assume dans Political Liberalism (Rawls, 1993). Là, l'idée que la société doit être légitime pour les citoyens porteurs de doctrines compréhensives diverses semble, à première vue, être une défense contre la tyrannie morale.

Cette désactivation n'est pas un accident marginal, mais est inhérente au projet de neutralité post-métaphysique que Rawls assume dans Political Liberalism (Rawls, 1993). Là, l'idée que la société doit être légitime pour les citoyens porteurs de doctrines compréhensives diverses semble, à première vue, être une défense contre la tyrannie morale.

Cependant, une telle neutralité n'est pas une suspension de la moralité, mais une consécration tacite d'une morale libérale particulière, historiquement située et rarement soumise à un examen critique (Sandel, 1998). L'exigence critique est suspendue sur l'autel de l'acceptabilité et de la stabilité sociale.

Cette suspension ne reste pas confinée au plan théorique et n'est pas politiquement inoffensive. Lorsque la légitimité de l'ordre politique repose exclusivement sur la correction procédurale et non sur une conception substantive — bien que contestée — du bien commun, l'autorité morale des institutions s'affaiblit progressivement (Williams, 2005).

Là où la justice ne peut plus faire appel à des vérités normatives fortes, le pouvoir recourt à la légalité formelle, à l'efficacité administrative et à l'expertise technique pour maintenir l'obéissance. Ce déplacement n'est pas accidentel, mais structurel.

Une société qui a renoncé à délibérer publiquement sur les fins de la vie en commun n'élimine pas le conflit moral, mais le réintroduit sous la forme d'une gestion technocratique, d'une réglementation intensive ou d'une décision exceptionnelle (Mouffe, 2005 ; Schmitt, 1922/2005).

En ce sens, le libéralisme rawlsien ne fonctionne pas comme un rempart contre l'autoritarisme, mais comme l'un des cadres qui affaiblissent les défenses morales contre celui-ci. En réduisant la politique à la bonne application de procédures par des institutions supposées impartiales, il déplace la légitimité de l'orientation vers le bien commun vers la conformité à des règles abstraites (Williams, 1985).

Lorsque ces procédures cessent de générer la loyauté civique – en raison d'inégalités persistantes, de crises sécuritaires ou de fragmentation culturelle –, le procéduralisme manque de ressources internes pour se renouveler. Le vide normatif laissé par la neutralité est comblé par des formes de pouvoir qui promettent l'ordre, la décision et l'efficacité là où le libéralisme ne peut offrir que des garanties formelles (Deneen, 2018).

Les expressions contemporaines de l'illibéralisme et de l'autoritarisme démocratique formellement irréprochable ne doivent pas être comprises comme de simples régressions pré-libérales, mais comme des réponses symptomatiques à l'appauvrissement moral de l'ordre libéral.

Là où la justice a été réduite à une technique de stabilisation et la liberté à un choix sans orientation, la revendication de sens revient sous des formes plus brutales: décision sans délibération, autorité sans légitimité morale partagée, ordre sans justice substantive (Mouffe, 2018). La coercition apparaît alors comme un substitut à la persuasion morale que le libéralisme neutre lui-même a désactivée.

Bibliographie

Deneen, P. J. (2018). Why liberalism failed. Yale University Press.

MacIntyre, A. (1981). After virtue: A study in moral theory. University of Notre Dame Press.

MacIntyre, A. (1988). Whose justice? Which rationality? University of Notre Dame Press.

Mouffe, C. (2005). On the political. Routledge.

Mouffe, C. (2018). For a left populism. Verso.

Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.

Rawls, J. (1993). Political liberalism. Columbia University Press.

Sandel, M. J. (1982). Liberalism and the limits of justice. Cambridge University Press.

Sandel, M. J. (1998). Liberalism and the limits of justice (2nd ed.). Cambridge University Press.

Schmitt, C. (2005). Political theology: Four chapters on the concept of sovereignty (G. Schwab, Trans.). University of Chicago Press. (Original work published 1922)

Taylor, C. (1989). Sources of the self: The making of the modern identity. Harvard University Press.

Taylor, C. (1992). The ethics of authenticity. Harvard University Press.

Taylor, C. (2007). A secular age. Harvard University Press.

Walzer, M. (1983). Spheres of justice: A defense of pluralism and equality. Basic Books.

Williams, B. (1985). Ethics and the limits of philosophy. Harvard University Press.

Williams, B. (2005). In the beginning was the deed: Realism and moralism in political argument. Princeton University Press.

15:24 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john rawls, justice, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 15 décembre 2025

Ontologie et eschatologie de l’ordre mondial

Ontologie et eschatologie de l’ordre mondial

Evgueni Vertlib

À une époque où la victoire de la vision du monde libérale semblait définitive et où l’on proclamait la « fin de l’histoire » comme un fait irréversible, le monde s’est retrouvé au bord d’une nouvelle réalité post-atomique, où les conflits idéologiques et civilisateurs ne disparaissaient pas, mais se transformaient en formes plus complexes et ontologiquement inconciliables. L’ordre mondial ne peut plus reposer sur l’illusion d’une homogénéité ou sur la stratégie de détruire l’adversaire, car les enjeux ont atteint une limite existentielle: la victoire, définie comme la maximisation des dégâts, entraîne aujourd’hui inévitablement une catastrophe globale. Ainsi, la seule issue réaliste du face-à-face n’est pas la capitulation de l’une ou l’autre partie, mais la reconnaissance ontologique et la fixation d’une nouvelle limite stratégique, dans la logique de laquelle la capacité à prévenir la guerre devient la valeur politique suprême. En conséquence, le monde n’atteindra pas l’utopie de l’homogénéité, mais trouvera la stabilité grâce à la « multiplicité florissante » (K. Leontiev), passant à un état de tension contrôlée et de coexistence structurale dans tous les hémisphères.

Les années de Mathusalem apportent une confrontation ontologique profonde entre deux principes civilisateurs : l’universalisme atlantique (Léviathan), qui aspire à l’unification du monde et à l’élimination de toutes les formes de différence, et le principe tellurique (Katechon), qui défend le droit des peuples à la souveraineté, à l’enracinement et à la multiplicité du sacré. L’essence de cette confrontation consiste en la lutte pour la structure même de l’être, pour l’essence humaine et la trajectoire du développement historique. Le principe atlantique (Léviathan) s’oppose au principe tellurique (Katechon) : le mobile (maritime, abstraction) contre le sédentaire (terre, ordre). Historiquement, chaque avancée de l’universalisme, depuis les réformes de Pierre Ier jusqu’aux théories révolutionnaires du début du XXe siècle, a été accompagnée d’une tentative de démanteler les systèmes qui maintiennent les différences nationales et culturelles. Le mondialisme contemporain n’a pas rejeté cette impulsion, mais l’a reconfigurée selon une clé technocratique. La chimère de la révolution permanente a été remplacée par le modèle d’intégration du Nouvel Ordre Mondial à travers la bureaucratie, la standardisation numérique et la gestion unifiée, où la supervision et la régulation remplacent fonctionnellement l’extrémisme antérieur. La dimension eschatologique du choix stratégique s’exprime dans un dilemme : soit l’universalisme technocratique, où le contrôle se dissimule derrière une unité symbolique, soit le rétablissement de la multipolarité tellurique, qui affirme le droit à la différence comme principe fondamental de l’ordre mondial.

Le bloc tellurique des États, dont le noyau est constitué par les centres de pouvoir de l’Eurasie — Russie, Chine et Iran —, applique une stratégie d'endiguement et de limitation de l’hégémonisme universaliste. La mission du Katechon, comprise comme la tâche de retenir le temps historique et d’entraver la triomphale victoire du mal eschatologique, vise à créer un ordre mondial autonome, basé sur une architecture duale, où coexistent deux systèmes qui se limitent mutuellement. Le maintien de l’autonomie stratégique exige une approche globale dans laquelle l’autosuffisance économique, technologique, militaire et culturelle s’intègre dans un système unique de durabilité.

La clé pour les États telluriques est d’assurer la continuité des chaînes de production et de technologie, le contrôle des ressources et des flux énergétiques, ainsi que la capacité de réponse autonome en matière de défense. La durabilité stratégique est assurée non seulement par la présence de forces armées, mais aussi par la structure organisationnelle de la société, le niveau de préparation technologique et la flexibilité de la mobilisation. L’interaction avec d’éventuels alliés du Sud global joue un rôle stratégique, renforçant les alliances macro-régionales et créant des plateformes pour un développement conjoint.

La dissuasion financière se réalise par le biais de systèmes monétaires et de paiement alternatifs, garantissant la liberté financière stratégique. La dissuasion économique repose sur le principe de la limitation stratégique des vulnérabilités, où les corridors logistiques deviennent un instrument de contrôle stratégique. L’autonomie technologique se construit par la création de plateformes numériques et informatiques indépendantes: l’infrastructure numérique est construite selon le principe d’une gestion segmentée mais intégrée, où les systèmes critiques sont protégés contre l’ingérence extérieure, permettant d’atteindre la souveraineté économique et technologique par la création de complexes macro-régionaux autonomes. La dissuasion militaire intègre l’autonomie des forces armées nationales avec la coordination macro-régionale, en utilisant le concept d’«attaque impossible». La dimension informationnelle et culturelle du Katechon constitue la base stratégique de la souveraineté: le contrôle des discours et des codes culturels permet de préserver l’intégrité de la société face à la pression universaliste.

Dans sa configuration ultime, le monde entre dans une ère où le changement anthropologique devient décisif: la formation d’un nouveau type de personne, séparée du territoire et de la tradition. Les futurologues ont prévu l’émergence du nomade global, un consommateur mobile, sans racines et vivant dans une culture de consommation jetable et dévaluée. Cette figure incarne le sujet idéal de l’Hyper-Empire technocratique: un être humain ayant perdu contact avec la terre et incapable de résister politiquement à tout ce qui vient de l’extérieur. La lutte pour la souveraineté se déplace dans l’espace intérieur de l’être humain: sa mémoire culturelle, ses fondements psychologiques et sa capacité à maintenir une identité stable. Une guerre des mentalités est menée pour la préservation du noyau humain. Les États doivent défendre leur propre code anthropologique pour éviter qu’il ne se dissolve dans le panier d’achat de la société hyper-modernisée. Ce projet de gestion technocratique est clairement annoncé par ses architectes. Klaus Schwab insiste sur le «Grand Reset» et son conseiller, Yuval Noah Harari, indique directement: «Nous n’avons simplement pas besoin de la majorité d’entre vous… Nous aurons l’opportunité de pirater les gens». Cette position, confirmée par des idéologues comme Jacques Attali, donne à la conception du nouveau camp de concentration numérique une objectif concret, dans lequel la supervision et la régulation remplacent fonctionnellement l’extrémisme antérieur.

La dimension financière de la confrontation est devenue le domaine où le projet atlantique a atteint sa plus grande maturité. La transition du contrôle territorial au contrôle informationnel et financier a permis de déplacer le centre du pouvoir vers le domaine de la surveillance algorithmique et de la dépendance monétaire. Ainsi apparaît l’eschatologie financière, un concept dans lequel l’argent se transforme d’instrument d’échange en mécanisme de contrôle total. L’unification de l’espace monétaire mondial par le biais des monnaies numériques ouvre la voie à la création d’un cadre financier supranational capable d’imposer des règles uniques. La formule historique «celui qui contrôle la masse monétaire d’un pays contrôle le pays» acquiert une dimension globale. Pour les forces telluriques, cela crée un impératif stratégique: la souveraineté monétaire devient un élément clé de l’indépendance politique, ce qui fait de la crypto-politique le front principal du XXIe siècle. À l’ère du capitalisme numérique, le principe atlantique obtient un avantage absolu dans la gestion de l’information. Le pouvoir algorithmique remplace le pouvoir des flottes, formant l’impérialisme des données, une forme de domination basée sur le contrôle de l’environnement numérique. La dimension eschatologique de ce projet se manifeste dans le désir de créer un état de paix où toute alternative serait techniquement impossible, transformant la fin de l’histoire en une eschatologie algorithmique.

La fracture entre les différents fronts du monde se déplace définitivement vers la sphère du contrôle de la signification. Un nouveau régime cognitif apparaît, dans lequel le contrôle s’exerce par la distribution de l’attention et la reconfiguration de la réalité, et où les algorithmes façonnent la perception de l’être humain. En réponse, le principe tellurique tente de rendre à la culture sa profondeur et sa sacralité. Le code culturel est une forme d’enracinement existentiel qui relie l’être humain à l’histoire et à l’espace. La confrontation entre dans le domaine de l’eschatologie culturelle: un projet cherche à créer un sujet universel pour l’économie en réseau (en utilisant la hyper-tolérance et la déconstruction postmoderne pour l’individualisation), tandis qu’un autre cherche à restaurer le sujet comme porteur de la tradition, dont l’existence transcende les prédictions et le contrôle des algorithmes.

La couche la plus profonde du conflit réside dans la question du corps et des limites. La civilisation atlantique propose l’idée de dissoudre la nature matérielle de l’être humain par le biais du posthumanisme, tandis que la logique tellurique insiste sur l’enracinement insurmontable de l’être humain dans la géographie charnelle de l’être. La terre implique le corps, et le corps implique des limites. Le projet atlantique construit un monde où les limites doivent disparaître, tandis que le projet tellurique construit un monde où les limites sont la base de l’ordre, et l’ordre la base de la liberté. Cela fait de la restauration des frontières une stratégie ontologique.

La structure du face-à-face mondial prend sa forme définitive lorsque l’on analyse le temps. Le projet atlantique cherche à priver l’humanité de sa profondeur historique, en réduisant le passé à des symboles déconstruits et l’avenir à une projection technocratique unique et rationnelle, ce qui constitue une confrontation entre deux théologies de l’histoire: la technocratique et la traditionnelle. Le système supra-humain que la civilisation atlantique souhaite créer est une technocratie sans technocrates, un pouvoir réparti entre machines et protocoles. Le projet tellurique, quant à lui, cherche à intégrer la technologie dans la structure du sens, plutôt que de remplacer le sens par la technologie, en générant l’idée de la souveraineté du sens.

Il est en jeu la propre possibilité d’existence des civilisations humaines en tant que formes de vie autosuffisantes, où la souveraineté commence par la liberté intérieure et le sens collectif. Le conflit entre les projets atlantique et tellurique n’est pas simplement une dispute sur la gouvernance du monde, mais une lutte sur ce qu’il faut considérer comme le monde. À ce niveau, le choix stratégique acquiert une profondeur eschatologique: accepter la dissolution dans un conglomérat nomade universel, ou construire un monde contre-eschatologique basé sur la sacralité de l’espace, la tradition et le droit à la différence, qui devient une nouvelle valeur politique suprême. La jonction de tous ces éléments forme un bloc macro-régional capable de maintenir l’équilibre stratégique avec le Léviathan. Le capital démographique devient alors un instrument de profondeur stratégique et une garantie de reproduction de la souveraineté nationale et culturelle, constituant un aspect fondamental dans cette lutte et, par conséquent, le pari final du conflit mondial.

Ainsi, nous avons exploré l’ontologie et l’eschatologie de l’ordre mondial, établissant que le conflit mondial a dépassé les limites de la géopolitique classique, devenant une confrontation antagoniste entre deux principes métaphysiques. Dans ce contexte, la victoire russe sur le théâtre des opérations ukrainien n’est pas seulement un succès militaire et politique, mais un acte existentiel de réalisation du potentiel des forces du Katechon pour contenir la victoire totale des intrigues antichristiques de l’euro-atlantisme. Étant donné l’inacceptabilité d’un affrontement militaire direct entre les pôles dans un contexte de dissuasion nucléaire entre des parties à potentiel de destruction mutuelle égal, la confrontation passe au plan de la stratégie d’épuisement: guerres de sanctions, blocus maritimes et technologiques, où la victoire ne se gagne pas tant par la destruction physique de l’ennemi que par la destruction de sa volonté de continuer la lutte. «Une façon efficace d’affaiblir un rival grand et armé d'un potentiel nucléaire est de le faire saigner de loin, ce qui constitue une version moderne et relativement sûre de la stratégie de l'anaconda. L’objectif de cette lutte n’est pas la défaite immédiate, mais l’épuisement prolongé et inexorable de ses ressources et de sa détermination politique», affirme le stratège américain de renom Stephen M. Walt (photo), professeur de Relations internationales à Harvard.

C’est précisément cette conscience d’un épuisement total, mais à distance, qui rend impossible la victoire totale du Léviathan et mène inévitablement à la nécessité d’établir une nouvelle limite de la sagesse stratégique. Cette limite conduit à la composition d’un compromis dual, que l’analyste Evgueni Vertlib a nommé l'«architecture de la survie» («La logique des compromis stratégiques», 2014 ; «Katechon et Léviathan. Duel global», 2025). L’auteur a formalisé la dichotomie Léviathan vs. Katechon non plus comme une confrontation entre États, mais comme une nécessité dans laquelle Léviathan et Katechon s’avèrent être des contrepoids indispensables dans l’unité dialectique des opposés, dictée par les limites de la destruction mutuelle. Le Katechon (l'Ours Russe), après avoir supporté la stratégie d’épuisement, oblige Léviathan à reconnaître les limites de son universalité: les limites du maintien de l’apparence de la victoire, la légitimation de la non-défaite comme victoire. La conclusion de cette confrontation ne sera pas la capitulation, mais la reconnaissance ontologique et la fixation d’une nouvelle limite stratégique. Selon cette logique, la victoire ne consiste pas à maximiser les dégâts, mais à maximiser la capacité à prévenir la guerre. En conséquence, le monde n’atteindra pas l’utopie de l’homogénéité, mais trouvera la stabilité dans sa multiplicité, ce qui est la seule issue réaliste à l’ère post-nucléaire et la garantie de la préservation de l’espace même de l’action historique, où la «multiplicité florissante» (K. Leontiev) devient la nouvelle valeur politique suprême.

Le monde entre dans une période de tension contrôlée et de coexistence structurée de deux hémisphères, ce qui, en essence, constitue une réincarnation pragmatique du principe de «coexistence pacifique», concept fondamental de la politique étrangère soviétique qui, malgré tout son arrière-plan idéologique, visait à prévenir un affrontement militaire direct et à fixer la compétition à long terme comme un processus contrôlé et non catastrophique. En ce sens, notre modèle de «coexistence structurée de deux hémisphères» occupe une position unique, démontrant un avantage significatif sur les deux autres paradigmes mondiaux majeurs.

Premièrement, il diffère de manière critique de la formule chinoise «Un pays, deux systèmes», un modèle développé par Deng Xiaoping pour préserver les enclaves capitalistes sous la souveraineté de l’État socialiste. Alors que cette formule atteint la paix par la subordination ontologique d’un système à la souveraineté étatique unifiée (comme le démontre l’interprétation officielle: «Un pays» est la prémisse et la base, les «deux systèmes» sont subordonnés à «un pays» et tous se basent dessus»), notre vision exclut la subordination hiérarchique. La «coexistence structurée de deux hémisphères» affirme l’équilibre, non la subordination, fixant la limite stratégique comme une frontière horizontale de reconnaissance mutuelle, où la « multiplicité florissante » se présente comme une valeur politique autosuffisante et une garantie de paix, et non comme une concession temporaire pour préserver l’unité de l’État.

Deuxièmement, notre conception se caractérise également par une plus grande rigidité politique et un réalisme accru par rapport à l’idée du «Dialogue des civilisations», promue notamment par le président iranien Mohammad Khatami, en réponse à la thèse du «Choc des civilisations». Alors que le «Dialogue des civilisations» vise à dépasser le conflit par un rapprochement éthique, culturel et de valeurs basé sur le respect mutuel et l’échange actif (en affirmant notamment qu’«il n’y a pas de choc des civilisations, mais un choc d’intérêts et d’ignorance»), il ne comporte pas de mécanismes pour contenir l’agression systémique. Notre conception, au contraire, est ontologiquement réaliste, puisqu’elle reconnaît et intègre la «tension contrôlée» comme partie intégrante du système, en fixant la limite stratégique précisément par la maximisation de la capacité à prévenir la guerre. De cette façon, elle ne se fonde pas uniquement sur la surmontée volontaire de l’«ignorance», mais utilise la force de dissuasion comme base de la stabilité structurelle. Par conséquent, la « coexistence de deux hémisphères » n’est pas seulement une question pragmatique pour éviter la guerre, mais aussi un mécanisme politique de premier ordre qui affirme l’égalité structurelle et fonde la paix sur une limite stratégique contrôlable.

Cette approche exige de renoncer aux prétentions universalistes, caractéristiques à la fois de l’idéologie de la Guerre froide et de l’hégémonisme post-bipolaire, où la victoire était conçue comme l’absorption totale ou la reformulation de l’adversaire. À la place, la nouvelle limite de l’action stratégique dicte la nécessité de développer des protocoles d’interaction complexes et multi-strates, capables d’intégrer l’antagonisme dans le tissu d’un ordre mondial durable. Dans ce système, la «tension contrôlée» devient un état permanent dans lequel les acteurs clés calibrent constamment leurs actions par rapport à la nouvelle limite stratégique, sans dépasser la ligne critique qui mène à la catastrophe. De cette manière, la différence ontologique des systèmes, en étant reconnue et institutionnalisée, cesse d’être une source de conflit incontrôlable et se transforme en une source d’équilibre dynamique, dans laquelle la stabilité est assurée, paradoxalement, précisément, par la coexistence compétitive.

Pour le Katechon, qui lutte seul contre la légion de l’Antéchrist, le rôle de la Russie en tant que Reteneur serait rempli. Cette mission, enracinée dans la Deuxième Épître de l’apôtre Paul aux Thessaloniciens (« Car le mystère de l’iniquité est déjà en action; il ne sera déployé que lorsque celui qui le retient sera enlevé… puis l’impie sera révélé»), se projette dans la tâche ontologique de stabiliser la limite stratégique globale.

Le calcul stratégique de la victoire russe dépasse la simple réussite des objectifs opérationnels et tactiques classiques et repose sur l’obligation d’amener l’ennemi à s’auto-limiter et à accepter l’irréductible multiplicité de l’architecture mondiale. La Russie n’aspire pas à la domination totale, mais à créer des faits irréversibles d’équilibre stratégique qui rendent toute escalade militaire ultérieure défavorable à l’existence même de l’ennemi. L’impératif clé est de maximiser sa propre stabilité et de minimiser l’espace opératoire pour l’expansionnisme mondialiste, ce qui se réalise par une formule triple: provoquer des dégâts inacceptables en cas de confrontation directe pour renforcer la limite stratégique; démontrer l’autonomie et l’autosuffisance de la civilisation, qui montre l’inutilité de la stratégie de «suffocation»; et former de nouveaux pôles d’attraction: coalitions d’États souverains pour lesquels le modèle dominant de «pluralité florissante» deviendra une alternative sûre à l’hégémonie centrée sur les États-Unis. Ainsi, la victoire russe n’est pas la capitulation de l’ennemi, mais la victoire du bon sens et de la nécessité historique, qui conduit à la reconnaissance ontologique par les deux hémisphères d’une nouvelle norme durable de l’ordre mondial: à l’humanité dans son ensemble, il est donné la possibilité d’exister «légalement» dans sa pluralité. L’objectif est de re-codifier la stratégie globale, passant de la logique du «celui qui gagne prend tout» à la raison pratique: «tous ceux qui reconnaissent la limite survivent». Telle est la fonction du Reteneur : non pas empêcher la fin du monde, mais la retarder autant que possible en établissant l’ordre et le droit au développement souverain dans des conditions de tension permanente contrôlée.

Cet impératif stratégique devient encore plus incontournable dans le contexte de la compréhension que l’histoire mondiale n’a pas seulement continué, comme l’a postulé Francis Fukuyama dans sa conception de « La fin de l’histoire » après la victoire de la démocratie libérale, mais qu’elle est revenue sous la forme d’un conflit entre des paradigmes ontologiques inconciliables, réfutant définitivement l’illusion de l’unification. Plus encore, cette nouvelle ère coïncide avec la formation de la «société du risque global» selon Ulrich Beck (1986), dans laquelle les menaces systémiques, invisibles et transfrontalières (du climat à l’atome) créent une nouvelle solidarité universelle face à une catastrophe commune provoquée par l’homme. «Les risques, comme les richesses, se distribuent selon un schéma de classes, sauf qu’ils le font en ordre inversé», affirmait Beck, soulignant que les menaces modernes dépassent toutes les frontières nationales, rendant toute tentative de victoire totale ontologiquement dénuée de sens. Ainsi, la Russie, agissant comme Reteneur, assume la fonction de stabilisateur mondial, dont la victoire ne consiste pas à imposer son ordre, mais à fixer une limite métaphysique infranchissable garantissant à toutes les civilisations leur propre existence par la «multiplicité florissante» et en annihilant toute prétention à une fin unique de l’histoire.

19:47 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : axtualité, philosophie, philosophie politique, théorie politique, sciences politiques, ontologie, eschatologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 18 octobre 2025

Nietzsche et Marx

Nietzsche et Marx

par Joakim Andersen

Source: https://motpol.nu/oskorei/2025/10/06/costanzo-preve-om-ni...

Costanzo Preve (1943-2013) fut l’un des plus grands spécialistes italiens du marxisme, lui-même marxiste durant de nombreuses années, doté d’une profonde connaissance de la philosophie et de l’histoire des idées. Après la chute du socialisme réel, il s'est éloigné de la gauche et a élaboré une critique de la dichotomie droite-gauche, proposant une alternative sous la forme d’un communisme communautaire et d’une Europe libre. Il a dépassé la peur permanente des gauches de s’associer à d’autres catégories d'idéologues et il a collaboré aussi bien avec Alian de Benosit qu’avec Claudio Mutti.

Costanzo Preve (1943-2013) fut l’un des plus grands spécialistes italiens du marxisme, lui-même marxiste durant de nombreuses années, doté d’une profonde connaissance de la philosophie et de l’histoire des idées. Après la chute du socialisme réel, il s'est éloigné de la gauche et a élaboré une critique de la dichotomie droite-gauche, proposant une alternative sous la forme d’un communisme communautaire et d’une Europe libre. Il a dépassé la peur permanente des gauches de s’associer à d’autres catégories d'idéologues et il a collaboré aussi bien avec Alian de Benosit qu’avec Claudio Mutti.

Preve était un penseur intéressant, comme en témoigne son ouvrage Marx e Nietzsche de 2004 (en italien, mais il existe aujourd’hui de bons logiciels de traduction). Le point de départ est que nous nous trouvons dans une nouvelle situation historique, où les anciennes lectures de Marx et Nietzsche sont dépassées. Il faut donc une nouvelle lecture, ce que Preve appelle une « orientation gestaltique ». Ce n'est pas chose aisée, étant donné les associations qui, au fil du temps, se sont attachées à Marx comme à Nietzsche, mais la situation est grave et, pour la comprendre, nous avons besoin, entre autres, de leurs outils.

Plusieurs de nos textes sur Marx et Engels ont abordé la déconstruction et la reconstruction, le fait de lire Marx « par la droite » et d’examiner dans quelle mesure une telle lecture offre des perspectives utiles et quelles en sont les limites. L’approche de Preve est en partie similaire; il estime que la dichotomie droite-gauche est dépassée et que Marx n’est aujourd’hui plus particulièrement de gauche. Il remarque qu’il est désormais reconnu que Nietzsche peut aussi être lu à gauche, mais « il n’est pas du tout de notoriété publique que Marx n’a pratiquement rien à voir avec ce qui est considéré comme la pensée de “gauche”. Marx était certainement “de gauche” en son temps, dans le sens que ce mot avait entre 1840 et 1880, mais aujourd’hui le terme “gauche”, malgré son flou, contient des éléments historiques (l'antifascisme, la modernisation) et philosophiques (l'historicisme, l'économicisme, etc.) qui n’ont plus rien à voir avec la vision du monde de Marx. »

Preve et l’histoire

Mais jusqu’à présent, beaucoup ont parlé de sa mort (Nietzsche), de son inexistence (Marx), etc., mais personne n’avait encore osé parler de sa consommation. Vattimo le fait, et à mon avis, le philosophe turinois n’est que le porte-parole involontaire de forces historiques et économiques immensément plus puissantes que lui: à savoir, le capitalisme totalitaire post-bourgeois et post-prolétarien. Le fait que l’Être puisse effectivement être « consommé » ne peut se produire que dans un horizon social où la Consommation est devenue le seul lien social perceptible, visible et discernable.

– Preve

Preve propose un résumé original de l’histoire moderne où, entre autres, la petite bourgeoisie et la dichotomie droite-gauche sont éclairées d’un jour nouveau. En partie, il s’agit de constats déjà connus — il écrit notamment que « les années qui vont de 1917 à 1945 ont été qualifiées de “guerre civile européenne” (Nolte) et les années 1945 à 1975 de “trente glorieuses” (Hobsbawm) ». Il est intéressant qu’il considère la période jusqu’en 1975 comme un « revers » pour la logique du capital, cette logique qui réduit tout à des marchandises sur le marché (« la première société de l’histoire humaine dont la dynamique interne de développement tend à désintégrer toutes les communautés préexistantes et à les remplacer par une masse artificielle de producteurs et de consommateurs sous pression »).

Ce revers venait de deux directions, de la « droite » et de la « gauche » (Preve cite ici tout autant Perón et le socialisme baasiste - de Syrie et d'Irak - que Staline et Hitler). Il s’agissait, du moins en Europe, de deux stratégies: «une tendance faisait appel à la petite bourgeoisie et était principalement de droite. Une autre tendance s’adressait aux classes laborieuses, prolétariennes et populaires et était principalement de gauche ». Dès les années 1970, la dynamique du capital a repris, plus particulièrement après la chute du bloc de l’Est.

Preve rappelle le grand ouvrage de Samuel Francis, Leviathan & Its Enemies, en constatant que « le nouveau capitalisme qui émerge après le tournant du 20ème siècle est largement post-bourgeois, post-populaire et post-prolétarien ». Il évoque à la fois Francis et Kotkin lorsqu’il identifie les composantes de la nouvelle société de classes comme « une oligarchie financière multinationale, une classe moyenne mondiale et une plèbe flexible sont les nouvelles classes qui exigent de nouvelles approches et de nouvelles classifications, lesquelles tardent à émerger précisément en raison d’une paralysie de trente ans dans la perception des innovations historiques ».

Un aspect fécond de l’écriture historique de Preve est sa compréhension du phénomène de 1968, célébré par beaucoup, et pas seulement à gauche, mais que Preve identifie comme « un moment “systémique” de transition d’un capitalisme bourgeois, donc encore relativement fragile, à un capitalisme post-bourgeois, donc beaucoup plus répandu, métabolisé et puissant. » Il s’agissait avant tout de détruire les restes des anciennes formes religieuses, culturelles, sociales et politiques européennes.

L’analyse de Preve sur la gauche à laquelle il a jadis appartenu est également précieuse. Il a visité à plusieurs reprises les pays de l’Est et a pu constater que la proportion de convaincus ne dépassait pas 20%, les 80% restants ne croyant pas au projet socialiste réel (y compris de nombreux hauts politiciens).

Preve décrit la gauche comme un milieu social incapable de se réformer. «En termes marxistes, toute proposition innovante est inacceptable si son destinataire social est irréformable. En termes nietzschéens, la consolidation d’un bloc social composé d’Ermites et de Derniers Hommes engendre simultanément Décadence et Nihilisme », constate-t-il. Il décrit aussi comment de nombreux anciens de gauche se sont tournés vers les États-Unis quand leur ancien “maître”, sous la forme de l’Union soviétique, avait disparu. « Pour moi, je le répète, l’appartenance n’est rien, et la compréhension est tout, et cette position est l’opposé de ce qui se passe dans 98% du mouvement communiste, pour lequel la compréhension ne compte pas et l’appartenance est tout », écrit Preve.

Preve et les couches intermédiaires

Politiquement, les communautés subalternes se redéfinissent comme le Peuple, et économiquement, elles se définissent comme le Prolétariat.

– Preve

Les choses deviennent vraiment intéressantes lorsque Preve aborde la relation entre la gauche et la classe ouvrière. Son point de départ est que les classes subalternes, dominées, sont incapables par elles-mêmes de développer une culture anticapitaliste et doivent donc déléguer ce travail aux couches intermédiaires instruites (« complètement incapables de produire une culture stratégique anticapitaliste, et obligées d’en déléguer la construction aux classes moyennes inférieures instruites, qui sont totalement inadaptées à cette tâche car prisonnières de leurs propres fantômes: ceux du ressentiment (prolétarien) et de la peur (petite-bourgeoisie)»). On peut d’ailleurs noter l’incapacité de Marx à l’introspection, évoquant la relation entre classe et idéologie mais sans s’attarder sur sa propre appartenance, qui était non prolétarienne.

Preve explique cela: « 95% des “intellectuels organiques” de la gauche (prolétarienne) et de la droite (petite-bourgeoise) proviennent du même environnement, à savoir la petite bourgeoisie cultivée… Marx et Nietzsche sont, de ce point de vue, des penseurs beaucoup plus proches qu’on ne le croit à première vue ». Il évoque aussi le fait que les couches subalternes, contrairement à la théorie de Marx, sont plus révolutionnaires au début de leur rencontre avec le capitalisme, avant d’être intégrées mentalement et politiquement, et que la prolétarisation des classes moyennes n’a pas eu lieu car « le mécontentement des classes moyennes est, de fait, bien plus dangereux pour la reproduction capitaliste que celui des classes ouvrières proprement dites (c’est un point que l’économisme populiste marxiste ne comprend pas et ne comprendra jamais)». Il remarque également que les alternatives de ces couches subalternes, mutualistes et coopératives, sont « en réalité le terrain le plus avancé possible pour ceux qui entendent maintenir leur ancienne identité fondée sur la solidarité ».

Marx et Nietzsche

Est-il possible de proposer une comparaison entre l’individualité libre de Marx et le Surhomme–l’Autre homme de Nietzsche ? Voilà, bien sûr, tout l’enjeu de ce modeste petit travail.

– Preve

La lecture que fait Preve de Marx revient aux sources et le replace dans son contexte historique. Il identifie notamment le cœur du projet marxien: l’aliénation. L’aliénation suppose une rupture historique et une nature humaine aliénée (la fameuse essence de l’espèce).

Preve résume l’aliénation ainsi: « le capitalisme aliène donc l’essence humaine générique du simple fait qu’il la réduit à une seule dimension: celle de la production et de l’échange de marchandises. L’essence humaine est générique, et le capitalisme la force à devenir uniquement spécifique. Les humains sont forcés de penser leur présent et de planifier leur avenir dans la seule dimension restrictive de la production et de l’échange de marchandises».

On peut ici comparer avec la description d’Evola du caractère démoniaque de l’économie et du travail contre d’autres activités, même si Marx, à la différence, manque d’un appareil conceptuel pour ces autres activités et cette essence d’espèce. Quoi qu’il en soit, Marx estime que l’homme a été aliéné au cours de l’histoire. Contrairement à beaucoup à droite, il pense néanmoins qu’un retour à des formes sociales plus anciennes et moins aliénées est impossible. Il faut donc construire de nouvelles formes.

Preve trouve cette approche féconde et écrit: « Marx envisage une anthropologie de l’individualité libre dans un cadre communautaire non oppressif, et c’est ce projet qui a les implications épistémologiques de sa théorie du “matérialisme historique”. Si un “retour à Marx” a un sens aujourd’hui, ce ne peut être que dans cette perspective. »

Tels sont les idéaux de Marx. Sa méthode peut être tout aussi utile selon Preve. Il s’agit d’un appareil conceptuel pour comprendre les sociétés, même si l’on sait aujourd’hui que Marx ne pouvait pas forcément prédire l’avenir avec le dit appareil. Il a surestimé, par exemple, le potentiel révolutionnaire de la classe ouvrière et n’a pas développé de théorie sur sa propre classe. Mais cela ne signifie pas que la notion de classe est inutilisable.

Preve résume la boîte à outils marxienne ainsi: «Le modèle scientifique de Marx repose sur quatre concepts fondamentaux (mode de production, forces productives, rapports de production et idéologie), auxquels on peut ajouter un cinquième et un sixième, développés surtout par Lénine (formation socio-économique et impérialisme)… Personnellement, je pense que l’utilisation rationnelle de ces six concepts, qui forment ensemble un modèle théorique harmonieux et équilibré, est totalement indépendante de la “foi” dite en une solution communiste des contradictions sociales, même si chez Marx, la perception de l’aliénation, le projet anthropologique de l’individualité libre et enfin le modèle épistémologique d’une science historique unifiée étaient une seule et même chose, inséparables».

Comme l’écrit Preve, il est tout à fait possible d’utiliser ces quatre ou six concepts marxistes centraux et de conclure que la société classique libérale ou l’État-providence est l’état le plus probable et/ou le plus souhaitable. Ou de les combiner à des concepts d’autres penseurs, par exemple Spengler et Schmitt.

La lecture que fait Preve de Nietzsche est par endroits aussi féconde que celle de Marx. Il ne considère pas Nietzsche comme un penseur particulièrement irrationnel ou athée; au contraire, il « philosophe avec le marteau » de façon fondamentalement rationnelle, et la « mort de Dieu » est avant tout une description d'une société ayant perdu sa base métaphysique.

Preve est conscient que Nietzsche avait une autre vision des ouvriers et de la démocratie que Marx; il écrit notamment: « Nietzsche, cependant, ne s'est pas seulement opposé à la Commune de Paris, il est allé beaucoup plus loin. Il y voyait le terrible signal émanant du “volcan” de la hideuse populace démocratique, porteuse du vieil esprit de ressentiment, de la décadence et du nouveau ressentiment du nihilisme. La Commune de Paris joue un rôle crucial dans la genèse historique et psychologique de la pensée de Nietzsche».

En même temps, il ne voit pas en Nietzsche un défenseur de l’inégalité, que ce soit dans sa forme traditionnelle ou libérale de marché (« que le lecteur réfléchisse donc à un fait curieux. Nietzsche, ce penseur dont le style expressif déborde de rhétorique sur l’inégalité, est en même temps le créateur d’une philosophie qui n’offre aucune base pour légitimer ni le modèle religieux de l’inégalité précapitaliste ni le modèle économique de l’inégalité capitaliste », écrit-il).

Mais, une fois encore, on peut distinguer entre les idéaux de Nietzsche, d'une part, et sa méthode ou son appareil conceptuel, d'autre part. Ce dernier s'avère utile pour comprendre aussi bien l’histoire que le présent, comme le montre l’analyse de la gauche teintée de nietzschéisme de Preve.

Il écrit à propos de Nietzsche: « il n’est pas incorrect de dire qu’il aboutit en fait à un système implicite, dans lequel un fait préliminaire à reconnaître (la mort de Dieu) donne lieu à une métaphysique fondée sur quatre coordonnées structurantes (décadence, nihilisme, retour éternel du même, et enfin la volonté de puissance). » Ce sont là quatre concepts utiles.

Preve résume aussi les cinq types de personnages chez Nietzsche: «La thèse de Nietzsche sur la mort de Dieu est une thèse anthropologique car elle n’a pas d’autre fonction que de servir de fondement à une sorte de théâtre anthropologique composé de cinq personnages différents (l’Homme, l’Ermite, l’Homme supérieur, le Dernier Homme, et enfin le Créateur) dont la nature doit être pleinement comprise. »

Dans l’ensemble, c’est un petit ouvrage riche d’enseignements. Preve décrit une nouvelle situation historique, où les anciennes classes ont été remplacées par des oligarques, une classe moyenne mondiale et une plèbe, et où droite et gauche sont devenus des concepts obsolètes. On n’est pas obligé de partager sa définition de la droite et de la gauche; il existe également une approche plus métahistorique représentée, entre autres, par Evola et Chafarevitch, qui permet de trouver son récit historique utile.

Preve est particulièrement intéressant pour une gauche qui commence à soupçonner que la « gauche » s’est enfermée dans des comportements nuisibles. Son analyse de l’empire mondial américain est en partie datée, beaucoup de choses se sont passées depuis 2004, mais la lutte pour une Europe libre demeure intemporelle.

L’accent mis par Preve sur le capitalisme plutôt que sur la bureaucratie moderne suggère aussi une perspective spécifique; la question de savoir qui est le maître et qui est le valet dans la relation entre « l’État et le capital » a été débattue depuis longtemps et, selon Evola et Klages, pourrait même cacher certains facteurs “z” ayant façonné aussi bien le capitalisme que l’État moderne. Mais dans l’ensemble, le livre de Preve, Marx e Nietzsche, est vivement recommandé au lecteur averti.

18:09 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : karl marx, friedrich nietzsche, costanzo preve, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques, théorie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 10 octobre 2025

Sur la démocratie et la figure du Démocrate

Sur la démocratie et la figure du Démocrate

Andrea Falco Profili

Source: https://www.grece-it.com/2025/09/26/opinioni-sulla-democr...

Les mots, comme tout autre instrument, subissent l’usure du temps. À l’instar des outils, c’est précisément le passage de main en main qui accélère ce processus, en émoussant les arêtes et en affaiblissant la charge de la signification originelle, jusqu’à les rendre presque méconnaissables. Aucun mot n’a peut-être subi une usure plus radicale que « démocratie ».

Aujourd’hui, ce terme est un récipient universel pour toute aspiration au bien ou – plus fréquemment – un synonyme paresseux de liberté, de tolérance et de droit. Évidemment, dans cette œuvre de sacralisation laïcisée, les Lumières ont joué un rôle de premier plan. Les régimes bourgeois qui s’opposaient à l’Ancien Régime, dans leur tentative de se doter d’une légitimation, ont cherché leurs racines vertueuses dans un passé idéalisé, construisant une généalogie qui, de l’Athènes classique, mènerait linéairement jusqu’aux palais de Bruxelles, Washington, Montecitorio ou de l’Élysée. Naturellement, l’opération est idéologique, comme le sont toutes les grandes entreprises de construction du mythe, mais ce n’est pas une raison pour accorder foi aux illusions auxquelles elle conduit en revendiquant une « identité démocratique ».

La démocratie n’est pas un terme thaumaturgique capable de dissoudre les conflits. Une nécessaire opération philologique révèle que l’élément décisif de ce construit lexical, kratos, signifie puissance au sens de force efficace, parfois contrainte dans sa dimension la plus physique. Demos, sans kratos, reste une somme indistincte ; kratos, sans demos, devient pure domination. Les Grecs n’ignoraient pas la friction, car la démocratie athénienne fut un équilibre instable entre l’assemblée, les tribunaux, le tirage au sort et le commandement militaire.

L’époque de Périclès démontre que l’hégémonie culturelle d’un leader n’abolissait pas les contrôles, mais la cité se reconnaissait, lors des moments décisifs, dans un guide capable d’imprimer une direction. Ce n’est pas un hasard si les détracteurs du gouvernement populaire appelaient le parti au pouvoir « démocratie » précisément pour signaler l’aspect coercitif du kratos, tandis que ce dernier préférait se désigner simplement comme « le demos ».

D’où la première constatation essentielle: là où aujourd’hui on lit « gouvernance », les classiques écrivaient kratos. Vider le terme de sa substance « violente » revient à occulter que la décision comporte un risque, une forte responsabilité personnelle et – si besoin – le conflit. Dans les moments de bifurcation, la polis ne se sauve pas par la simple procédure, mais parce que quelqu’un concentre et dirige l’énergie commune. C’est précisément cela que la rhétorique contemporaine tend à éluder.

Il est également intéressant de noter un terme d’usage classique qui a connu peu de fortune historique, demokrator. Dans la Grèce de l’époque romaine, «demokratía» peut signifier la domination sur la communauté: chez Appien, César et Pompée « luttent pour la demokratía » (ils ne briguent sûrement pas une élection) ; et un témoin tardif rapporte que Dion Cassius définissait Sylla comme demokrator. Il ne s’agit pas de la fonction technique du dictateur romain, mais d’un pouvoir personnel plein, accepté parce qu’efficace.

Ainsi, l’opposition scolaire commode entre « démocratie » et « dictature » apparaît floue. La différence, pourtant, existe et reste cruciale: le dictateur romain est une magistrature extraordinaire et temporaire, déléguée par la loi pour résoudre une urgence. Le demokrator pourrait être défini comme un aboutissement, c’est la force collective qui se reconnaît dans un guide qui intègre – au lieu de suspendre – le tissu institutionnel, orchestrant le pluralisme sans le dissoudre. À l’époque moderne, ce dispositif réapparaît comme césarisme et, à une certaine époque, sous le nom de bonapartisme: gouvernement personnel qui naît d’une relation directe avec le corps civique et mesure sa légitimité à son efficacité.

Mais pour revenir à Athènes, il est remarquable de rappeler que Thucydide anticipe en Périclès la figure du princeps: pour éviter l’accusation d’être un régime démocratique (horribile dictu), il rapporte qu’Athènes était « en paroles une démocratie, en fait un gouvernement du pròtos anèr (premier homme) ». Il s’agit donc d’une primauté personnelle acceptée, capable de rendre la légalité opérante et d’hégémoniser la majorité.

L’image renverse le lieu commun de la démocratie athénienne comme principe des systèmes d’assemblée « redécouverts » à l’époque moderne, et montre au contraire un lien inconfortable avec l’institution romaine dont, dans l’histoire, le parcours de Bonaparte se serait voulu le continuateur: un compromis entre élites, corps et peuple, avec une direction qui sait aussi être impopulaire.

Démocratie donc, n’équivaut pas à demo-archie: c’est l’opération de camouflage de la « force des nombreux » en « principe des nombreux ». Que la démocratie soit aussi une question d’indépendance matérielle est démontré par un épisode historique précis: en 89-87 av. J.-C., lorsque Athènes recouvre momentanément sa souveraineté, elle réactive des formes démocratiques. Indépendance et démocratie vont de pair parce que la citoyenneté est, avant tout, puissance en armes: sans autonomie, aucun kratos commun n’est possible.

Ce n’est pas seulement un rappel gênant pour ceux qui identifient la démocratie à un sondage éternel, mais si dans l’esprit de certains cela ouvre la perspective d’un régime militaire traditionnellement opposé à Athènes comme celui de Sparte, cela n’est pas un hasard. Ce fut en effet l’Athénien Isocrate (statue, ci-dessus) qui définissait Sparte comme une « démocratie parfaite », pour avoir fait coïncider citoyenneté et puissance armée dans la figure des Spartiates: citoyens par droit du sang, armés et appelés à exercer une participation exclusive vis-à-vis de l’étranger.

Pour donner consistance à la figure du demokrator, il s’agit de le définir comme celui qui reçoit un mandat à haute énergie et le restitue en œuvres, en définissant priorités et délais. En d’autres termes, un régime est démocratique non s’il exclut l’existence d’élites, mais s’il les requalifie, en passant d’élites de naissance à élites de fonction, dont le rang dépend de la capacité à rendre productive la force du peuple.

Napoléon est un cas exemplaire, il n’a pas exercé un rôle dictatorial au sens romain, mais plutôt celui de directeur plébiscitaire: son administration, fondée sur un rapport immédiat avec la nation, sans abattre les corps intermédiaires mais en les réorganisant, atteste d’une trajectoire qui – avec les éventuelles ombres du cas – confirme le kratos comme un outil. La question, avant d’être institutionnelle, est aussi symbolique. L’histoire est un réservoir d’images et de rites civiques qui concentrent l’attention collective. Sans ce registre, la politique se réduit à une administration compliquée.

Dans les moments décisifs, les communautés se rassemblent autour de figures qui séparent le tissu vivant des formes parasitaires: des interprètes capables de libérer des ressources contre les rentes et les appareils qui les drainent. C’est la manière dont le « sacré » civil canalise, sans mysticisme, l’énergie commune.

Que l’acception réelle de la démocratie soit aujourd’hui aussi étrangère, sinon contradictoire, n’est pas sans raison: « démocratie » est un terme qui a eu trois siècles marginaux dans l’Antiquité, puis a disparu longtemps avant de ressurgir tardivement, jusqu’à la consécration post-1789; au vingtième siècle, souvent employé comme mot d’ordre contre les régimes illibéraux plutôt que comme définition institutionnelle.

Revenir aux textes est un exercice nécessaire pour reconnaître les pulsions vitales de la politique, communément diabolisées dans la figure maléfique du « démagogue populiste » qui – observait Spengler – correspond à une phase de déclin des bureaucraties amorphes, destinées à s’effondrer dans le césarisme, qui ne vient pas éteindre la démocratie mais la revitaliser. Il ne s’agit pas d’invoquer l’homme providentiel, mais une grammaire qui lie décision et responsabilité, permettant au peuple de se reconnaître dans celui qui gouverne, afin que « démocratie » retrouve le sens de capacité à destiner et non seulement à administrer avec de vrais résultats.

Andrea Falco Profili

20:25 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : athènes, thucydide, isocrate, démocratie grecque, hellénisme, grèce antique, démocratie, théorie politique, politologie, philosophie politique, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 01 octobre 2025

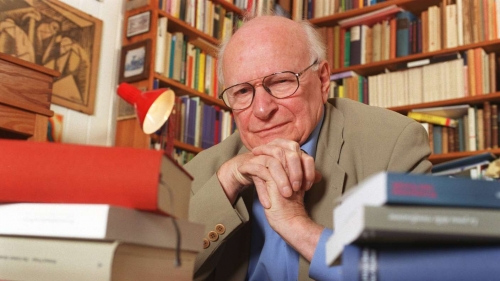

Gianfranco La Grassa, père de la théorie du "Conflit Stratégique" est décédé: un génie de la philosophie politique nous a quittés

Gianfranco La Grassa, père de la théorie du "Conflit Stratégique" est décédé: un génie de la philosophie politique nous a quittés

Entrevue avec Gianni Petrosillo

propos recueillis par Carlos X. Blanco

Le 25 septembre 2025 dernier, l’éminent économiste et penseur italien Gianfranco La Grassa est décédé. Né en 1935, La Grassa laisse derrière lui, par sa longue vie et son intense labeur, une œuvre immense, insuffisamment connue, surtout dans mon pays, l'Espagne, où tout semble désormais inconnu de tous. Lié au marxisme dès sa jeunesse, il a fini par développer sa propre pensée, la "théorie du Conflit Stratégique" que, hélas, je dois avouer n’avoir découverte que relativement récemment. Dès le début, j’ai compris son importance et me suis immédiatement mis au travail. Il me paraissait urgent de traduire ses articles et livres (certains déjà disponibles en espagnol, d’autres en cours de traduction), et de collaborer – dans la mesure de mes modestes moyens et malgré ma “cancellation” académique – avec son disciple, mon ami Gianni Petrosillo. À l’occasion de son décès tout récent, il était de mon devoir de rendre hommage au Maître disparu. J’ai décidé, en accord avec Gianni, à qui je suis très reconnaissant, de commencer cet hommage à La Grassa par un entretien avec son disciple, quelques questions posées à celui qui connaît si bien le penseur et son œuvre. Un penseur ne meurt jamais totalement si son œuvre est étudiée et prise en compte.

– Qui était Gianfranco La Grassa ? Que représente sa perte ?

Avant tout, permets-moi de te remercier, Carlos, pour le travail que tu accomplis. Gianfranco La Grassa a été très heureux d’apprendre que tu avais traduit un de ses derniers textes en espagnol, une langue qu’il chérissait beaucoup car certaines de ses œuvres ont été publiées dans le passé dans des pays d’Amérique latine hispanophones.

Gianfranco La Grassa fut l’un des plus grands interprètes de la pensée de Marx en Italie et hors d’Italie. Il était un marxiste rigoureux qui ne s’est jamais éloigné de la lettre de Marx, c’est-à-dire qu’il ne lui a jamais attribué de théorisations ni de développements de pensée qui ne se trouvaient pas dans ses écrits “terminés”, contrairement à beaucoup d’autres qui ont utilisé Marx pour lui faire dire des choses qu’il n’a jamais pensées, en les tirant d’œuvres inachevées ou même de notes (ce qu’il appelait les grundrissistes).

Pour La Grassa, Marx était un scientifique et non un philosophe, et il l’a traité comme tel lorsqu’il s’est rendu compte que sa théorie ne menait pas aux résultats objectifs dont Marx lui-même parlait. Évidemment, l’interprétation de Marx par La Grassa a également varié selon les différentes époques, mettant en avant certains aspects plutôt que d’autres, mais il s’agissait toujours de Marx et non de fantaisies que certains intellectuels lui ont prêtées, réduisant Marx à un philosophe ou à un économiste embrouillé (comme dans la question de la baisse tendancielle du taux de profit ou de la transformation et, par conséquent, de la stricte correspondance entre valeur et prix de production).

Marx n’était ni un philosophe ni un économiste. Il a fondé une nouvelle science, la critique des modes de production (l’enveloppe qui contient les forces productives et les rapports de production entre ces forces), et donc les rapports sociaux étaient son objet d’étude (Le Capital est une relation sociale, affirme Marx). Althusser appelait cela l’ouverture à la science du “continent histoire” et, comme disait Engels, la présentation d’une nouvelle science impliquait une révolution dans la terminologie spécifique de cette même science.

Or, La Grassa, à partir de Marx, découvre ou redécouvre le “continent politique” que Marx avait laissé au second plan (du fait qu’à son époque, la science économique, tout juste formalisée, était devenue la discipline à laquelle il fallait se confronter). Et le concept de lutte des classes (entre propriétaires des moyens de production et détenteurs de la force de travail), principal moteur de l’histoire, il le remplace par celui de "conflit stratégique" entre agents dominants qui n’agissent pas seulement dans la sphère économique mais dans toutes les sphères sociales, avec, en dernière analyse, une prévalence de la sphère politique.

Parce que la Politique n’est pas seulement un domaine humain, mais un flux d’action (en tant que série de coups stratégiques pour s’imposer), c’est-à-dire l’élément que l’on retrouve dans toutes les sphères. L’entrepreneur qui veut s’imposer sur le marché, l’idéologue qui cherche à se distinguer dans la sphère culturelle, le politique qui veut prendre le pouvoir, tous font de la politique en ce sens.

En utilisant un langage classique, avec La Grassa, l’économie cesse d’être la détermination en dernière instance de nos systèmes et c’est la politique qui le devient, non pas comprise comme sphère sociale, mais comme une série de coups stratégiques pour s’imposer dans chaque domaine.

Ainsi, La Grassa s’est éloigné de Marx, mais à partir de Marx, et a assumé la responsabilité de cette étape sans l’attribuer au penseur allemand.

Si l’on veut situer Gianfranco, il faut le placer parmi les continuateurs de la soi-disant école réaliste italienne, celle qui met la politique au premier plan dans son sens le plus cru et réaliste, de Machiavel à Michels, Mosca et Pareto, mais toujours avec une originalité propre. C’est avec Machiavel que la politique devient science, et Gianfranco ajoute quelque chose de nouveau et de différent à toute cette grande école italienne.

– Pour toi, personnellement, en tant que disciple et collaborateur durant de nombreuses années, que représentait cet homme?