samedi, 14 août 2021

La révolution (individualiste) de Mai 68

Dante Augusto Palma

La révolution (individualiste) de Mai 68

Ex: http://novaresistencia.org/2021/08/06/a-revolucao-individualista-do-maio-de-68/

Mai 1968 est considéré comme un événement "révolutionnaire" mondial, au cours duquel des étudiants de diverses régions du monde seraient descendus dans la rue pour défier l'ordre établi. Est-ce vrai? Si la génération actuelle des dirigeants du monde faisait exactement partie de cette "protestation étudiante", pourquoi le monde a-t-il empiré? D'ailleurs, ces mouvements étudiants étaient-ils réellement socialistes?

Plus de cinquante ans après l'un des épisodes sociaux et politiques les plus signifiants de la dernière moitié du XXe siècle, Mai 68 est plus présent que jamais. En effet, des intellectuels de différentes traditions s'accordent à dire que la configuration actuelle du monde ne peut être comprise sans se plonger dans le conflit qui a paralysé la capitale française. Cependant, de plus en plus de voix commencent à apparaître, à gauche et à droite, faisant des lectures critiques, ou du moins en dehors de la perspective standard qui prétendait qu'une sorte de révolution culturelle de gauche et anticapitaliste y avait commencé, dont la conséquence serait l'hégémonie d'un "marxisme culturel".

A proprement parler, il faut dire que si des voix critiques se sont élevées tout au long de ces années (voir, par exemple, le livre de Serge Audier, La pensée anti-68. Essai sur les origines d'une restauration intellectuelle), le climat actuel et l'émergence d'une néo-gauche qui porte la bannière de la politique identitaire ont conduit à de nouvelles révisions. Ainsi, pas nécessairement d'un point de vue réactionnaire ou conservateur, nombreux sont ceux qui démontrent désormais que Mai 68 a fini par être une révolution bourgeoise et individualiste qui a signifié l'enterrement de la classe sociale en tant que sujet politique, au détriment des identités multiples qui ne correspondaient pas aux standards de la norme.

Dans ce sens, deux livres ont paru ces dernières années qui, bien que provenant de traditions opposées, coïncident dans leur diagnostic. Le premier appartient à Daniel Bernabé, a été publié en 2018 et s'intitule Le piège de la diversité. Là, à partir d'une approche gauchiste plus traditionnelle, l'auteur nous explique que Mai 68 ne se voulait pas une révolution anticapitaliste, au-delà de la supposée coïncidence circonstancielle d'intérêts entre ouvriers et étudiants. Il s'agissait plutôt d'une querelle de générations visant à briser définitivement une grande partie des valeurs de la société d'après-guerre qui faisait barrage à un ensemble d'idées qui peinaient à s'imposer. La solution libertaire, alors, était individualiste. Les syndicats, comme la famille, la religion et toutes les hiérarchies, sont des structures et des identités qui constituent un passé qu'il faut abolir.

L'imagination au pouvoir n'était pas celle d'une construction collective, mais celle de l'individu hédoniste. Selon Bernabé, à la page 61 de la troisième édition d'Akal : " Les caractéristiques insurrectionnelles de la jeunesse européenne et nord-américaine n'étaient pas axées sur des revendications centrées sur le travail ou le progrès social (...) Il ne s'agissait pas d'obtenir un meilleur salaire ou plus de vacances (...), mais de véhiculer politiquement un mécontentement abstrait contre le projet de la modernité. "

Un autre aspect présent dans le texte de Bernabé est que 68 et les tumultueuses années soixante en général ont donné naissance à la jeunesse comme génération et comme sujet politique dans un monde où l'enfance passait à la maturité sans aucune transition. Mais là encore, on peut ajouter que cette irruption, qui en Europe et en Amérique latine a même conduit de nombreux jeunes à la lutte révolutionnaire, s'est transformée des années plus tard en déception ou en soumission à ce qui semblait déjà être l'accélération d'une nouvelle étape du capitalisme qui serait basée, plus que jamais, sur l'élimination de toute forme de limite. Ainsi, dans une société où la jeunesse n'est plus un âge mais une forme de consommation qui, en tant que telle, peut être étendue à des limites insoupçonnées, le globalisme est devenu nécessaire, d'une part, pour éliminer les frontières nationales et, d'autre part, pour fragmenter les revendications en identités multiples dans lesquelles on peut entrer et sortir à volonté.

Mais je ferais remarquer que le texte de Bernabé n'est pas le seul à avancer cette interprétation. De l'autre côté du spectre idéologique, dans une perspective que l'on pourrait qualifier de "populisme de droite ou conservateur", Adriano Erriguel a publié en 2020, chez l'éditeur Homo Legens, un recueil d'essais métapolitiques intitulé Pensar lo que mas les duele. À la page 36 de ce livre, nous lisons que "mai 1968 a inauguré une ère sans précédent : la transgression comme dogme et la rébellion comme nouvelle orthodoxie. Une "rebellocratie" - selon les mots de Philippe Muray - qui exalte ses propres contradictions, les commercialise et les phagocyte. Marché global, domestication festive et éducation à la consommation: les signes définitifs de notre temps. En ce sens, mai 1968 a été une révolution qui a mis fin à toutes les révolutions".

Comme l'a souligné Bernabé, et cela vaut également pour Erriguel, la révolution pour mettre fin aux révolutions signifiait que le progressisme remplaçait l'ancien appareil communiste et la classe ouvrière. Beaucoup croyaient qu'il s'agissait de la révolution communiste et que la propriété des moyens de production était en jeu. Cependant, comme le souligne Erriguel par l'intermédiaire du penseur italien Marcello Veneziani, la majorité de 68 était une révolution contre les parents plutôt que contre les patrons, une révolution qui, à son tour, était déjà préfixée par les valeurs américaines des années 60. On peut dire, en ce sens, que les États-Unis ont exporté leur révolution du XXe siècle à Paris.

Parmi la vaste bibliographie citée par Erriguel, je voudrais mentionner quatre références que je considère comme pertinentes. D'abord, Michel Clouscard, proche du Parti communiste français, qui a été le premier à analyser Mai 68 comme une contre-révolution libérale et qui fournit la clé d'une lecture qui peut être faite jusqu'à aujourd'hui. Comme indiqué à la page 43 du texte ci-dessus, pour Clouscard, le nouveau modèle de consommation promu par le plan Marshall devait " accélérer la ruine des anciennes valeurs bourgeoises et instaurer un modèle hédoniste et permissif ". Ce n'est que dans cette perspective que l'on peut comprendre le rôle auxiliaire joué par les grands philosophes des années 60 et 80: Marcuse et son "nouvel ordre libidinal", Deleuze et ses "machines désirantes", Foucault et sa théorie de la sexualité. Tous seraient les animateurs d'un processus culturel destiné à présenter comme révolutionnaire un modèle de consommation transgressive qui, finalement, ne répondrait qu'à l'arrivée des nouvelles classes moyennes".

La deuxième référence est celle de Régis Debray, qui a accompagné Che Guevara dans son aventure dans la jungle bolivienne et que l'on ne peut soupçonner de "conservatisme". Debray, en 78, affirme que Mai 68, plutôt qu'une révolution, était un ajustement du système. Et s'il s'agit de références qui peuvent difficilement être considérées comme "de droite", Erriguel apporte ce passage de Pier Paolo Pasolini où l'Italien indique qu'entre les étudiants bourgeois et individualistes de 68 et la police, il préférait la police parce que cette dernière représente et est composée de gens du peuple.

La quatrième référence, et ce n'est pas un hasard si Erriguel la mentionne à plusieurs reprises, est centrale pour comprendre le parcours de dégradation du sujet révolutionnaire de 68 à nos jours. Je parle du roman de Michel Houellebecq, Les particules élémentaires. Il raconte l'histoire de deux demi-frères traversée par leur relation avec une mère abandonnée qui, maintenant dans la soixantaine, nous montre ce qu'est devenue la communauté hippie dans laquelle l'amour libre et l'expérimentation des psychédéliques étaient pratiqués tandis que des éléments de l'hindouisme étaient embrassés de manière syncrétique. Loin de toute révolution, cette communauté est devenue une institution où des ateliers New Age sont proposés aux grandes entreprises et finit par fonctionner comme un espace de sexe occasionnel pour les baby-boomers qui résistent au passage du temps.

Pour conclure, disons que si les diagnostics de Bernabé et Erriguel sont corrects, il y aurait une base de réflexion et un élément pour comprendre l'énorme confusion entre la droite et la gauche aujourd'hui. Qu'est-ce qui a triomphé en 1968, alors? S'agissait-il du soi-disant "marxisme culturel", ou du sujet fonctionnel au stade le plus féroce du capitalisme? S'agissait-il d'une révolution libérale que peu de gens ont remarquée? Était-ce la révolution pour qu'il n'y ait plus de révolutions, la véritable fin de l'histoire? Pour Bernabé, la politique identitaire de la diversité est un piège pour la vraie gauche, et pour Erriguel l'héritage idéologique de 68 est désormais transversal: on le retrouve à la droite et à la gauche de l'échiquier politico-idéologique dans un monde où la droite achète à la gauche sa politique identitaire et sa "culture" du politiquement correct, et la gauche achète à la droite sa politique économique. Qui gagne et qui perd dans cette transaction est ouvert au débat. Ce qui semble certain, c'est que la vie en société n'est pas au mieux.

Source : Disidentia

13:35 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, idéologie, mai 68, idéologie soixante-huitarde, néolibéralisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Désigner l’ennemi: les idéologies de «l’universel»

Désigner l’ennemi: les idéologies de «l’universel»

par Grégoire Gambier

Source: https://institut-iliade.com/gagner-la-guerre-informationnelle/

La relecture de Julien Freund est l’une des nécessités les plus impérieuses du moment. Son analyse du politique permet d’y voir plus clair dans l’opposition entre « indigénistes » et « universalistes ». Et de les renvoyer dos à dos : les ennemis de nos ennemis ne sont pas nécessairement nos amis…

Les très dynamiques éditions de la Nouvelle Librairie ont été particulièrement inspirées d’éditer il y a quelques mois un ouvrage qui s’avère aujourd’hui essentiel pour rendre intelligibles les débats politiques et idéologiques du moment. Le Politique ou l’art de désigner l’ennemi est un recueil de textes présentés par Alain de Benoist et Pierre Bérard, qui permet d’aller à l’essentiel dans la pensée foisonnante de Julien Freund (1921-1993). Philosophe, sociologue et professeur d’Université à Strasbourg, où il créa plusieurs institutions, dont un Laboratoire de sociologie régionale et un Institut de polémologie, Freund a contribué à la diffusion en France des travaux de Carl Schmitt et Max Weber, ainsi que de Georg Simmel et de Vilfredo Pareto. Il est surtout connu pour sa magistrale thèse soutenue en 1965 à la Sorbonne sur L’essence du politique. Pierre-André Taguieff le considère comme « l’un des rares penseurs du politique que la France a vu naître au XXe siècle ».

Dans son texte toujours très charpenté qui introduit l’ouvrage, Alain de Benoist rappelle les principales idées forces du philosophe. Ainsi de la distinction entre la politique (activité variable et circonstancielle) et le politique (catégorie conceptuellement immuable, disposant d’une « essence » propre). Mais aussi de la définition de la politique avant tout comme affaire de puissance : « Agir politiquement, c’est exercer une puissance (…) La souveraineté elle-même n’est pas fondamentalement un concept juridique, mais d’abord un phénomène de puissance. » Ou encore de la nature intrinsèquement conflictuelle du politique, qui suppose l’équilibre toujours précaire de dynamiques de forces opposées – d’ailleurs, « c’est le caractère provisoire de cet équilibre qui donne à la politique son caractère tragique »… L’ouvrage propose quatre études de Julien Freund, consacrées respectivement au politique, à l’aristocratie (« Plaidoyer pour l’aristocratie »), à la pensée politique de Carl Schmitt et enfin au fascisme. Il se clôt avec la correspondance entre Julien Freund et Alain de Benoist, et s’ouvre avec un témoignage original, tonique et « inflammable » de Pierre Bérard, qui a bien connu et fréquenté le maître, et en rapporte les propos sous la forme d’un dialogue imaginaire.

Contre l’entreprise de dénigrement des Européens

Avec le témoignage de Pierre Bérard, Julien Freund apparaît tel qu’en lui-même : malicieux, perspicace, drôle et profond à la fois. C’est dans ce texte que le lecteur trouvera sans doute les éléments de réflexions les plus pertinents pour penser l’époque – et les moyens de s’en sortir !

Ainsi, face aux négateurs de l’identité, Julien Freund rappelle qu’« être Européen, c’est être dépositaire d’un patrimoine spécifique et de s’en reconnaître comptable », alors que « le nouvel Européen qu’on nous fabrique est une baudruche aux semelles de vent ». Qui est à la manœuvre de cette « fabrique » ? Des « élites qui ne croient plus à la grandeur de notre continent », ces « élites qui vitupèrent, sermonnent, embarquant le pays dans une véritable industrie du dénigrement ». Bien avant d’autres, Julien Freund avait pressenti la nocivité de ce dénigrement perpétuel : à force de convoquer l’histoire au tribunal des sentiments du moment, on ne peut qu’encourager une sinistre compétition mémorielle, au risque de dissoudre tout lien social – toute démarche politique. Dès lors, le jugement est sans appel : ces « élites qui accablent les morts pour fustiger leur peuple ne sont pas dignes de gouverner ».

Désigner l’ennemi

À ceux qui prétendent faire de la politique, Julien Freund rappelle qu’elle n’est pas le domaine des bons sentiments, de l’opportunisme ou de la « gouvernance » inspirée des modèles économiques. Dès sa thèse de 1965, il en avait donné la définition la plus exacte, à savoir l’« activité sociale qui se propose d’assurer par la force, généralement fondée sur le droit, la sécurité extérieure et la concorde intérieure d’une unité politique particulière en garantissant l’ordre au milieu de luttes qui naissent de la diversité et de la divergence des opinions et des intérêts ». Fondée sur la force, en vue de la préservation du bien commun que vise un peuple sur un territoire, l’un et l’autre déterminés, la politique ne peut donc pas être « universelle », c’est-à-dire applicable à tous et en tout lieu. A fortiori lorsque cette « politique » a pour seuls fondements la démocratie de marché et les droits de l’individu, débouchant sur cette « métaphysique de l’illimité » qui l’assimile en réalité davantage à une religion.

À cette aune, l’agitation « indigéniste » et la réaction « républicaine » doivent être considérées l’une l’autre comme impolitiques. Les premiers, héritiers des « l’antiracisme » que Dominique Venner avait déjà défini dans les années 1960, dans Europe-Action, comme un « racisme anti-blancs » (Dictionnaire du militant), entendent « raciser » les individus et les débats pour exiger des droits – et des réparations – au titre de leur seule couleur de peau. C’est l’Ethnos sans la Polis, soit une réduction de l’organisation sociale à sa forme la plus élémentaire, clanique et raciale, sans l’apport du politique. Mais c’est bien au nom de principes universels, égalitaires et revanchards, de l’« Humanité » tout entière, qu’ils entendent ainsi se venger du « monde blanc ». Comme le démontrent jusqu’au ridicule les initiatives de ses thuriféraires, la cancel culture est en réalité une culture cancel : une destruction de toute culture, à commencer par celle des Européens, censément dominante.

En face, les discours à prétention républicaine sonnent creux par excès inverse. En minimisant voire niant la réalité ethnique et historique du peuple, ils conçoivent une Polis sans Ethnos. L’appel à l’assimilation comme réponse aux problèmes massifs et existentiels que pose l’immigration est de ce point de vue illusoire : il est possible d’assimiler des individus, pas des peuples – l’exception n’est pas la règle ! C’est encore plus clairement une approche universaliste qui justifie cette posture, dont l’origine est à rechercher, à partir des Lumières, dans l’idéologie républicaniste elle-même et son cortège « d’idées chrétiennes devenues folles » (Chesterton). Son horizon ? Une société d’individus libres de toute attache particulière, détachés de toute communauté, ne partageant comme socle commun que l’adhésion à des « valeurs » vidées de toute substance à force d’être bêlées. Les « droits de l’homme » ayant finalement supplanté ceux du citoyen, chaque individu se voit reconnaître des droits imprescriptibles – y compris celui de s’implanter et de se fondre dans un pays autre que le sien. S’opposer à l’immigration au nom des seuls principes « républicains » est dès lors une imposture, car n’empêchant en rien le « Grand Remplacement » en cours.

Il ne suffit donc pas que les « islamo-gauchistes » nous désignent, en tant qu’héritiers de la civilisation européenne, comme ennemis. Il nous revient de ne pas subir, mais au contraire de reprendre l’offensive en tenant compte de l’ensemble du problème. Au-delà de l’ennemi contingent, nous devons considérer comme ennemies, donc combattre, toutes les idéologies qui prétendent nier la réalité de notre identité au nom d’une religion de l’universel quasiment totalitaire, et priver nos peuples de leur droit inaltérable à la continuité historique, culturelle et biologique.

Il ne suffit donc pas que les « islamo-gauchistes » nous désignent, en tant qu’héritiers de la civilisation européenne, comme ennemis. Il nous revient de ne pas subir, mais au contraire de reprendre l’offensive en tenant compte de l’ensemble du problème. Au-delà de l’ennemi contingent, nous devons considérer comme ennemies, donc combattre, toutes les idéologies qui prétendent nier la réalité de notre identité au nom d’une religion de l’universel quasiment totalitaire, et priver nos peuples de leur droit inaltérable à la continuité historique, culturelle et biologique.

Rebâtir une civilisation…

Lucide, Julien Freund dit par ailleurs : « Nous sommes, je crois, en présence de la fin de la civilisation européenne ». En tout cas de la forme qu’elle a fini par prendre en devenant « occidentale », dilatée à l’échelle du monde, libérale dans tous les sens du terme. Au moins jusqu’au retour du tragique et de l’histoire auquel nous assistons depuis deux décennies. Toute civilisation étant mortelle, celle-ci peut disparaître – et le fera sous le poids des contradictions internes propres à sa prétention à l’universel et de son incapacité à en assumer les externalités négatives : individualisme, consumérisme, multiculturalisme… Julien Freund rappelle si besoin que « l’harmonie dans une société multiraciale est, plus que dans toute autre, une vue de l’esprit ».

Ce qu’il importe de préserver, ainsi que l’avait pressenti Spengler, c’est la culture. C’est donc la culture européenne, celle des peuples natifs de l’Europe depuis 5000 ans, qui doit être redécouverte, défendue, réappropriée, promue et sans cesse enrichie afin de servir de socle à une nouvelle Renaissance. Et celle-ci ne pourra être que la naissance d’une nouvelle civilisation, libérée des scories des idéologies de « l’universel », en renouant avec le génie des peuples et des lieux qui font l’identité de notre continent – comme celle des autres civilisations.

À ceux qui voient un monde qui leur était familier se dérober sous leurs pieds, tenaillés entre crispation réactionnaire, nostalgie incapacitante et crainte de l’avenir, Julien Freund livre un ultime conseil :

« Ne cultivons pas ce pessimisme qui est l’échappatoire des avortons ou l’alibi de la paresse. La messe n’est jamais dite et beaucoup de tâches nous requièrent. »

Grégoire Gambier

Julien Freund, Le Politique ou l’art de désigner l’ennemi, Paris, La Nouvelle Librairie, 2020, 340 p., 19,90 €.

12:54 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, julien freund, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques, théorie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'hémisphère occidental s'engage-t-il dans une "guerre civile à cause du covid"?

L'hémisphère occidental s'engage-t-il dans une "guerre civile à cause du covid"?

par Robert Bridge

Source : contre-information & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/l-emisfero-occidentale-si-sta-lanciando-in-una-guerra-civile-per-il-covid

Les passeports vaccinaux dans les grandes villes seront considérés comme un abus de pouvoir politique à des fins inavouées, écrit Robert Bridge.

Des conditions d'apartheid sont créées dans les pays occidentaux entre les vaccinés et les "anti-vaccinistes". Et avec l'introduction des passeports vaccinaux, qui pourraient théoriquement refuser les services les plus élémentaires et les plus essentiels aux personnes non vaccinées, les choses pourraient empirer très rapidement.

Cela n'a pas été le cas. Ce qui a commencé comme un "15 jours pour aplanir la courbe", puis comme un programme de vaccination volontaire, est en train de se transformer en une forme de gouvernement surdimensionné, car les choses simples que les gens considéraient comme allant de soi - aller au restaurant, au théâtre et prendre le train - nécessiteront bientôt des passeports de vaccination obligatoires. Les citoyens accepteront-ils tranquillement ces mesures sans précédent sans se battre ? Jusqu'à présent, cela ne semble pas évident.

Alors que le consommateur moyen des médias grand public en entend rarement parler, des manifestations et des blocages massifs contre les vaccins, dont la taille des foules n'avait pas été vue depuis les jours précédant la guerre d'Irak en 2003, ont secoué toutes les régions du monde occidental. La semaine dernière, par exemple, des milliers de personnes ont fait fi de l'interdiction des mesures anti-covid en Allemagne et sont descendues dans la rue pour protester en masse. Un manifestant serait mort après avoir forcé une barricade de la police. Plusieurs policiers ont été blessés dans la mêlée qui a conduit à l'arrestation de 600 manifestants. Et alors que les gouvernements commencent à déployer leurs passes sanitaires dans un contexte de scepticisme généralisé quant à la sécurité des vaccins Covid, la résistance promet de s'intensifier.

La France, par exemple, alors même que l'immunité collective naturelle et les taux de vaccination au sein de la population augmentent, jette les bases d'un système national de passeport vaccinal. Le 9 août, les citoyens français devront présenter une preuve de vaccination, un test négatif pour le coronavirus ou la preuve qu'ils se sont récemment rétablis de Covid-19 pour pouvoir entrer dans une série d'espaces publics, notamment les restaurants, les musées et les transports en commun. L'Italie a commencé un programme similaire le 6 août. Imaginez ce que dira un Italien ou un Français lorsqu'on l'empêchera d'entrer dans son café préféré du coin, faute de documents. En attendant, les professionnels de la santé en France devront être vaccinés d'ici la mi-septembre. Les travailleurs syndiqués disent qu'ils protesteront contre ces demandes.

Comme on pouvait s'y attendre, les Français, qui connaissent bien les mouvements révolutionnaires, n'ont pas pris la nouvelle à la légère. Depuis que le président Emmanuel Macron a fait cette annonce il y a trois semaines, les citoyens ont organisé des manifestations de masse, attaqué des centres de vaccination et se sont généralement comportés comme le font les foules en colère.

Avec la suffisance et le manque total de conscience de soi qui le caractérisent, M. Macron s'est moqué des manifestants, qui trouvent la perspective de jouer aux échelles bureaucratiques pour le reste de leur vie tout à fait répugnante, voire carrément tyrannique.

"Quelques dizaines de milliers de personnes ont perdu la raison à tel point qu'elles sont capables de dire que nous vivons dans une dictature", a déclaré Macron dans une interview à Paris Match, selon des extraits mis en ligne avant la publication de l'article jeudi. "Leur attitude est une menace pour la démocratie. Ils mélangent tout".

Il est étrange que le dirigeant français ne voie pas que menacer les moyens de subsistance de millions de personnes - qui souhaitent simplement avoir une voix et peut-être même un vote sur ce qui est fait à leur corps au nom de la science - est la véritable "menace pour la démocratie".

Pendant ce temps, le peuple australien connaît des conditions qui pourraient être décrites comme une loi martiale de facto. Sydney, capitale de la Nouvelle-Galles du Sud, approche de la septième semaine d'un blocus de neuf semaines au cours duquel les citoyens n'ont pas le droit de quitter leur domicile, sauf pour acheter de la nourriture, se faire soigner et effectuer des travaux "essentiels". Le long blocus de la plus grande ville d'Australie a déclenché des manifestations de rue massives, de nombreuses personnes ne comprenant pas la réaction à seulement 10 décès dus au COVID-19 liés à l'épidémie actuelle.

Quelque 300 soldats collaborent avec la police pour surveiller les personnes mises en quarantaine et organiser des contrôles routiers, ce qui constitue l'un des ordres de confinement les plus stricts jamais imposés en Australie. Les véhicules contenant plus de deux personnes sont arrêtés pour inspection.

Alors que le blocus de Sydney ne devrait pas prendre fin avant le 28 août, des rumeurs circulent déjà selon lesquelles le gouvernement va prolonger les ordres de blocus alors que des rapports de décès liés à la variante Delta circulent.

Pendant ce temps, aux États-Unis, la pandémie de Covid semble souvent être davantage une bête de somme partisane qu'un fléau médical. L'écrivain conservateur Victor Davis Hanson a résumé le climat de discorde qui règne dans le pays lorsqu'il a rappelé que c'est l'administration Biden, en collaboration avec les grands médias, qui a "accusé les "super-vaccinés" de contaminer parfois les personnes déjà vaccinées, comme si les plus de 100 millions d'adultes qui ne sont pas encore complètement vaccinés étaient des "red-state taps" qui fréquentent les bars honky-tonk et les rassemblements de motards.

Montrant que la réalité est bien différente, Hanson a rappelé que l'été dernier "plus de 1000 prestataires médicaux avaient accordé des exemptions générales exclusivement aux manifestants de BLM, se massant dangereusement dans les rues pendant des semaines pour manifester."

Il a également souligné le désastre à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, où "deux millions d'étrangers en situation irrégulière devraient franchir la frontière sud l'année prochaine, en toute impunité mais sans vaccinations, sans tests COVID-19 et sans restrictions de la part de Washington. "

Dans le même temps, une récente épidémie de COVID-19 à Provincetown, dans le Massachusetts, "n'était pas due à des Néandertaliens de droite", a noté M. Hanson. "Elle était imputable aux célébrations annuelles de la gay pride au cours desquelles plusieurs milliers de fêtards ont déferlé dans les bars, clubs, restaurants et hôtels."

Ce n'est certainement pas quelque chose que les médias traditionnels pensaient couvrir.

À cette hypocrisie flagrante s'ajoute un climat oppressant de censure qui a stoppé net les recherches médicales, comme si le scepticisme et le progrès scientifique s'excluaient mutuellement. En effet, même les médecins qui osent remettre en question le bien-fondé de l'utilisation d'urgence, des vaccins non approuvés par la FDA, de l'utilisation de masques et des règles de distanciation sociale deviennent des parias des médias sociaux et disparaissent. Malgré, ou à cause, de l'absence manifeste de débat libre et ouvert sur la science qui sous-tend le Covid, les villes et les États démocratiques se précipitent pour mettre en place des passeports vaccinaux comme ceux qui émergent en Europe.

À partir du 13 septembre, la ville de New York, contrairement à la sagesse dont fait preuve la Californie, qui est le précurseur national, exclura les personnes non vaccinées des clubs de fitness, des restaurants et des théâtres. En plus de porter potentiellement le coup de grâce à de nombreuses petites entreprises de la mégapole, le soi-disant "Key Pass to New York" alimentera probablement l'exode de la Big Apple qui a commencé en mars 2020. Pour les New-Yorkais qui choisissent de rester, tout en refusant le vaccin, il sera difficile de contenir leur ressentiment et leur colère d'être privés des choses qui rendent la vie urbaine possible.

Pendant ce temps, à l'autre bout du pays, dans un autre super-État libéral, Los Angeles étudie une proposition similaire à celle de New York, bien que celle-ci inclue les "magasins de détail". En d'autres termes, sans carte de vaccination, de nombreuses personnes pourraient avoir de grandes difficultés à acheter de la nourriture et des médicaments.

Avec des millions d'Américains toujours réticents à recevoir un vaccin qui n'a pas été entièrement approuvé par la Food and Drug Administration, l'introduction de laissez-passer pour les vaccins dans les deux plus grandes villes américaines - poussée avec une aide non négligeable de CNN, semble-t-il - va accroître les tensions à un moment où de nombreuses personnes sont déjà préoccupées par la nécessité de garder de la nourriture sur la table en période économique imprévisible.

En somme, l'autorisation des passeports vaccinaux dans les grandes villes du monde ne sera pas considérée comme un outil médical nécessaire pour maintenir les gens en bonne santé, mais plutôt comme un abus de pouvoir politique pour des motifs inavoués qui n'ont rien à voir avec la démocratie.

Source : Strategic Culture

Traduction : Lucian Lago

12:38 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, guerre civile, france, europe, états-unis, italie, australie, new york, pass sanitaire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Sur la guerre de demain et sur l'ordre mondial post-occidental

Irnerio Seminatore

Source: http://www.ieri.be/fr/publications/wp/2021/ao-t/sur-la-gu...

***

TABLE DES MATIÈRES

Paix et guerre, une coexistence historique

Gouverner la guerre?

T. Hobbes, de "l'état de nature" ou de l'insociabilité de l'homme

La "Loi contre le Séparatisme" en France et la "Guerre Civile" menaçante

Hobbes, la société sans maître et la dictature consulaire

L'impérialité mutipolaire et ses guerres

Diplomatie et guerre. Sur les grandes rivalités hégémoniques

Le "Mémorandum Crowe" et la rivalité anglo-allemande

La "Déclaration Stoltenberg" et la rivalité sino-américaine

La prise de conscience historique et la subordination de la démocratie à l'hégémonie

La dés-occidentalisation du monde et l'asymétrie des volontés

L'amplification des dangers et la guerre de demain

Hétérogénéité du système et multipolarité

Fin de la stabilité hégémonique et monde post-occidental

"Conflits en chaîne" ou "révolution systémique"?

***

Paix et guerre, une coexistence historique

Scruter les signes c'est maîtriser l'avenir, car tout est signe et indice dans les plus hautes combinaisons stratégiques! Dans le domaine de la menace et du défi de la mort imminente, toute mutation exige déchiffrement et interprétation, car le réel est instable et s'habille de configurations transitoires en mutation permanente. Agir c'est non seulement prévoir, mais interpréter les formes, à partir de manifestations infimes. En effet on peut passer soudainement de la prééminence stabilisatrice d'une politique sans combat, la dissuasion réciproque, à une stratégie de frappe en premier. Ce qui est constant dans l'affrontement belliqueux, c'est la destruction sanglante et la mort à grande échelle. Les pays faibles ou affaiblis deviennent des proies pour leurs rivaux prédateurs, car dans la guerre la violence est originelle et comporte, comme idée maîtresse, le principe d'anéantissement. En tant qu'action guerrière elle conjugue stratégie et politique et oppose l'affrontement à l'évitement du combat. Elle doit porter un préjudice à l'ennemi et pas seulement le tromper par la ruse. Pour les réalistes, une fois déchaînée, la guerre s'érige en sujet et refuse tout modèle et toute maîtrise à son encontre,car elle se commue en royaume de l'incertitude et en brouillard. Elle devient un pari, pris sur la décision et une affaire aventureuse et aléatoire. Puisque la guerre, en tant que conflit de grands intérêts reglé par le sang, est un acte de violence poussé à ses limites extrêmes et destiné à contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté, quelle est sa nouvelle nature et quel sont les signes avant coureurs de la guerre de demain? Une ambition, une nécessité politique, une rupture? Si le centre de gravité de la guerre repose sur la psychologie des duellistes et sur leurs volontés de se battre, le fondement de leur nature est dans l'homme lui même. La concrète historicité du conflit repose sur les moyens, les modalités et les techniques, mais le principe de la guerre est an-historique. Ce principe est ancré dans l'inimitié et l'hostilité radicales, constamment renouvelés par la politique. Il est enraciné dans la nature imparfaite de l'homme et de la société, ainsi que dans le prix du sang à payer pour la course improbable vers le principe de coopération et la métaphysique de la paix. La guerre n'est pas une arène de la raison, même si l'histoire mondiale est un tribunal qui a pour mission de gouverner le monde. L'aphorisme d’Héraclite selon lequel "Polemos, pater panton" (la guerre est le père de toutes choses), exprime l'idée selon laquelle la loi plus générale, inexorable et immuable de la nature exige un gouvernement par l'homme des instincts fondamentaux et primaires, la bellicosité et la "jealous emulation", qui mènent irréversiblement à la guerre. Celle-ci cependant a un but constant, de créer de nouvelles relations de coopération, bref une paix plus sûre et meilleure. Gouverner au même temps la paix et la guerre est la tâche suprême de la politique mondiale, car la paix et la guerre, qui coexistent dans le monde, constituent les deux revers d'une même médaille, l'expression de l'autonomie de l'hommes des conditionnements de la vie sur terre, naturels et sociaux, surnaturels et physiques, coercitifs et libres.

Gouverner la guerre?

Gouverner la guerre! C'était l'ambition de la grandeur, de César à Napoléon, à Hitler! Gouverner le conflit c'est l'ambition du politique; bref de la politique et de l’État, ou de l'ubiquité du culturel et du social, par la contrainte du stratégique et du militaire. Les théories de la guerre et les philosophies de l'histoire constituent les deux revers de l'être et du devoir être, comme contradiction du réel et de l'idéal, sous la législation de l'intention hostile et de l'Histoire turbulente, autrement dit, d'une idée pessimiste de l'homme, gouverné par la chute, par le Mal et par la nature insociable de l'homme (Hobbes). L'homme gouverné par le fanatisme du Bien ne peut être conduit que par l'idée d'une croisade ou par une inspiration faible, celle de la paix, de la seule coopération et d'un multilatéralisme de groupe, bref, par une "gouvernance civile" et a-stratégique (Union européenne) ou par une "défense collective" (OTAN), menées sous la houlette d'un tutorat brutal (américain).

Le prix de la mort et de la destruction inhérent à la guerre exige une qualité civique, la citoyenneté et une légitimité incontestable, celle d'un pouvoir souverain, maître de la décision d'exception, l'ouverture des hostilités, du commandement politique, l'ordre de mourir, et de l'insatiable volonté de nuire et de détruire, plier la volonté de l'autre ou des autres.

La guerre commence, s’affirme et se termine par la destruction de tout système dogmatique de pensée. Elle résulte à chaque fois et d'abord d’une percée intellectuelle. Or, le système dogmatique de nous jours, en Europe, consiste à émousser par le droit, l’économie, le scientisme et l’humanitaire, l’effet brutal de l’épée, du sang, de la destruction et de la mort. En effet c’est l’élément culturel qui constitue le concept d’ennemi et avec lui tout concept de guerre.

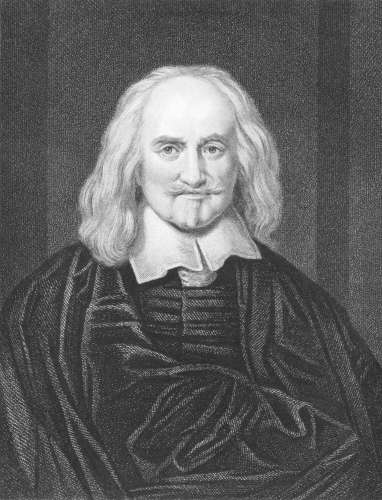

T. Hobbes, l'état de nature ou l'insociabilité de l'homme

Thomas Hobbes, lorsqu’il s'exprime sur la guerre avait été précédé par Machiavel, Grotius et Pufendorf et ces deux derniers par la prééminence philosophique d'Aristote et de Cicéron. Leurs postulats implicites vont commander aux spéculations sur la guerre de demain, en distinguant ce qui est variable, l'historicité des moyens et des modes de combat, soient-ils stratégiques ou tactiques, de leurs traits invariants et marquants, le caractère politique de la guerre et l'occurrence an-historique de l'affrontement belliqueux. Les occasions infiniment renouvelées d'hostilités entre les hommes et entre les États imposent la distinction sur les différents usages de la violence brute, puisque la guerre implique la mise un œuvre planifiée et à long terme d'une politique de défense et de sécurité, à caractère proprement géopolitique et stratégique. La politique de défense est fondée sur la taille de l'ennemi, la passionalité du peuple, l'espérance politico-stratégique de gain, les prévisions des buts, le calcul des moyens, les renseignements disponibles, l'état de la société et l'univers de la parole et des images, qui sont des pouvoirs puissants et inséparables de la pratique de la guerre. Il s'agit des aspects tactiques et opérationnels, ceux de la bataille, des duels et de la conquête des cœurs. Tout autre est par contre l'importance, pour la transformation du champ diplomatique et par les acteurs aux prises, de la constitution de coalitions et d'alliances, afin d'équilibrer ou déstabiliser le jeu adverse et maintenir ou consolider la cohésion entre les alliés, autour de principes communs. Le débat actuel sur la guerre de demain, robotisée, numérisée, atomique et spatiale appartient au domaine du combat et du terrain, tandis que l'état d'insécurité appartient à l'ordre dominant des États, à la condition hiérarchique et au même temps chaotique des unités politiques, à leurs équilibres et rapports de forces, ou en d'autres termes, à l'état de nature perpétuelle "des monstres froids". Cependant l'expérience de la guerre entre les États, qui a été lourdement oubliée par les européens, n'ajoute rien à la guerre civile entre citoyens et non citoyens, à l'intérieur des différents pays-membres (entre croyants en la valeur de l'autorité établie et opposants de toute nature au principe d'autorité et de leadership, principalement étrangers). La guerre entre puissances souveraines est en effet de même nature que celle entre races, ethnies et peuples, décolonisés, insurgés, anarchistes, LGBT, wokistes et black-matters, qui vivent dans les entrailles des sociétés et pullulent dans le désordre de ses ruines. Il s'agit d'assemblages chaotiques de masses sans "surmoi", encore endormies dans l'esclavage intellectuelle de l'humanité, qui n'a jamais cessé d'exister et qui perdure dans l'illusoire robotisation des esprits, sous le vernis hideux de l'égalité et de la civilité apparente.

La "Loi contre le Séparatisme" en France et la "Guerre Civile" menaçante

Tout vaux mieux, pour Hobbes, que la guerre civile. La France voudrait l'éviter, tardivement, par la "loi contre le séparatisme" et pour le "Respect des principes de la République", votée à l'Assemblée Nationale le 23 juillet 2021. A propos de la guerre civile,dont le risque est cachée sous le terme de "séparatisme", une analogie s'impose. En situant "l'état de nature" qui caractérise las rapports inter-étatiques au même niveau que celui des rapports internes, Hobbes donne tout son sens aux relations d'hostilités qui assimilent en profondeur les deux types de guerre, la crainte permanente de la mort violente, ou encore la désagrégation des États. Ainsi "l'état de société" ressemble à "l'état de nature", et celui-ci est déjà la guerre de demain, mais de l'intérieur. Or, puisque "l'état de nature" est identifié à l'hostilité et au chaos, l'état d'insécurité qui en résulte est une condition de déchirement, où le pouvoir commun cesse d'assurer l'ordre et la sécurité et chacun reprend en main son droit de se défendre par lui même (Jus gladii privati). Cette condition de dissolution et de calamité, si semblable aux "zones de non droit" des banlieues françaises, soumises à une loi incompatible avec celle de l’État en place, la Charia, fait naître le besoin d'un maître, car n'importe quel régime ou quelle tyrannie vaux mieux, dit Hobbes, qu'une société sans maître et sans lois. Sans un gouvernement "d'arbitrage", au sens de l'équilibrage des forces et de gouvernement des affaires courantes, les hommes et les groupes vivraient dans un état de "guerre civile permanente".

Hobbes, la société sans maître et la dictature consulaire

Là où les regroupements sociaux ont de surcroît des appartenances culturelles et civilisations antagonistes et étrangères, comme en beaucoup de pays occidentaux, la fonction d'arbitrage du pouvoir doit s'imposer comme autorité inconditionnelle et, si nécessaire, comme "dictature consulaire" ou dictature transitoire, appuyée sur les légions, plutôt que sur le Sénat, sur la décision plutôt que sur la délibération sans fin. La dictature consulaire n'est guère à confondre avec la tyrannie, qui est l'abus de pouvoir de gouvernants qui se placent eux mêmes en état de guerre contre le consensus des dominés, suscitant une "rébellion". Un tel recours à l'arbitraire de la part des gouvernants, typique de l'état de nature et de l'absence de lois qui le caractérise, provoquerait, chez les individus, d'après Locke, le droit naturel de se défendre. Le but d'éviter une rechute dans le chaos et d'éviter la dissolution de la société, qu'elle puisse s'appeler, France, Allemagne ou Europe, rend plausible, suivant les classiques, un recours à un gouvernement, qui embrasse à la fois les deux concepts, de paix et de guerre,afin de préserver la cohésion sociale De paix, puisque la paix n'existe pas en nature et elle est l’œuvre de la politique et de l’État et de guerre, sanglante et brutale, car la guerre, en vue de la paix civile est un moyen en vue de sa fin,autrement dit, la pacification durable des hommes. En réalité, si la paix a pour cadre général et artificiel la société civile, elle s'accomplit dans la cité et dans la nation. En Europe, selon le modèle augustinien de la séparation des deux cités, de Dieu et de César, en Islam, selon la loi divine, supérieure et unique du Coran. Guerre de religions et guerre des dieux ? C'est l’enjeu de la guerre de demain sur le plan intérieur. La guerre, comme gouvernement de la coexistence entre les États, implique une coexistence complexe de la paix et de la guerre et donc un difficile gouvernement du système-monde. Le désordre chaotique des États et de leurs regroupements géopolitiques doivent en somme cohabiter avec "l'insociable sociabilité" des sociétés civiles de Hobbes. Dans ce cas, l'idée de paix fait figure d'ultime rationalité de l'espoir humain.

L'impérialité mutipolaire et ses guerres

La guerre inter-étatique de demain sera dictée, comme toujours, par un cumul de crises sans issues. La recherche d'un espace de liberté de la part des unités politiques majeures sera portée par la logique de prééminence ou de suprématie, qui ne coïncidera pas toujours avec le concept d'impérialité hégémonique et sa vision. La naissance de celle-ci a précédé la naissance de l'Europe et a comporté une série séculaire d'affrontements sanglants. Quant à l'Europe d'aujourd'hui, structurellement allergique à tout projet de prise de souveraineté et à toute culture agonistique, ses guerres seront dictées et presque imposées par son avenir eurasien et euro-atlantique, une posture inconfortable qui la lie, par l'histoire à son passé civilisationnel et par la géopolitique à sa dimension euro-continentale. Les formes politiques de ces enchevêtrement de conflits ne serons plus celles menées par les démocraties parlementaires des États nationaux, mais celles autocratiques ou présidentialistes des empires continentaux de jadis.

L'Europe des nations, issue du reflux de la mondialisation (2015-2021), n'est plus celle des nationalismes offensifs et rivaux des entre deux guerres, mais celle de la sauvegarde de leurs identités menacées. Le contenu de l'idée nationale est autre aujourd'hui que par le passé. La politique de dissociation nationale (Brexit) et d'intégration impériale (atlantisme), répugne à la France, isolée et déclinante, mais séduit l'Allemagne montante, dépourvue de la vieille conscience historique et passée de la doctrine du "peuple-maître" à celle du "peuple-partenaire", mal cousue dans les habits d'un fédéralisme administratif et d'un européanisme exsangue. La France, minée de l'intérieur par l'effondrement de l'autorité est à l'aube d'une "surprise stratégique" venant de l'intérieur, par la remise en cause, qui lui sera fatale, de son unité constitutive, le peuple-nation.

Quelle que soit la part de l'Europe dans les batailles pour la suprématie du système, la victoire militaire, au plan historique, sera t-elle encore, celle des puissances maritimes, auxquelles elle appartient? Dans une conjoncture totalement inédite, les guerres majeures de demain seront des guerres d'une impérialité multipolaire, à échiquier systémique, à projection planétaire et au choc violent et rapide, dévalorisant le principe de l'équilibre des forces. Les acteurs mineurs, européens et asiatiques, joueront leur partition robo-numérique, en vassales de chaque pôle, sous la coordination autoritaire des trois maîtres dominants de bloc (États-Unis, Chine et Russie), et les buts de guerre assignés, excluront toute paix de compromis.

Il s'agira de guerres d'anéantissement ou de soumission, car la violence paroxystique de leurs concepts stratégiques excluront toute coexistence civilisationnelle. L'enjeu sera, dès le début, une impérialité sans partage et celle-ci aura une dominance, scientifique, cognitive et intellectuelle, qui soumettra l'affrontement global, aux ambitions et aux projets de leurs maîtres.

Le monde des Impérialités établies sera soumis à une sorte de "soft balancing" de la part des puissances régionales existantes, réagissant, en contre-tendance, à toute politique de primauté. Cette évolution n’infirme pas la considération de fond que la solution des problèmes majeurs exigera toujours une intervention ou un soutien de la part des puissances majeures. L’avenir du multilatéralisme, asservi à la logique des grandes puissances sera un multilatéralisme de groupe, qui pourra jouer un rôle influent, à la condition qu'il y soient inclus les grands acteurs du système.

Quoi donc de la future distribution des pouvoirs intermédiaires, ou encore de la démographie et des ressources? Quoi de la justification et de la légitimité des nouvelles hiérarchies et des nouveaux souverains-gouverneurs? Dans ce nouveau Moyen-Age post-moderne de l'affrontement, nous assisterons à l'émergence d'une nouvelle sacralité du pouvoir,ritualisé avec des liturgies modernisés, à la manière des anciens royaumes, légitimant, aux jeux des opinions, la victoire de la robotique guerrière et de la puissance numérique. Entre l’Égypte des Pharaons et la ruche des abeilles, l'architecture des souverainetés impériales choisira les formes de soumission du travail planétaire et le nouveau servage des continents, où des lutte pour la liberté, marginales et rebelles, rappellerons l'ancien mythe de Sisyphe.

Les masses dépolitisées des ingénieurs, scientifiques, business-man et financiers, apporterons leurs savoirs et compétences aux plate-formes systémiques des États majeurs, jusqu'à la surveillance semi-permanente des données sensibles. La géopolitique des données constituera le reflet et la substance de cette rupture culturelle et scientifique .

In fine, dans ce tournant décisif du procès historique, l'opprobre impérial tombera sur la démocratie, l'égalité et l'histoire sociale du progrès et la nouvelle ère sera inégalitaire, positiviste, post-humaniste et post-hégélienne, dessinée par la force de transformation des rivalités de la triade (Chine, États-Unis et Russie) et par la montée des périphéries du monde.

A partir d'ici, l'histoire du futur engendrera une nouvelle guerre contre la renaissance de la dialectique de la raison, philosophiquement iconoclaste et l'Impérialité s'en défendra avec acharnement. Le rêve même de la grande Harmonie se désagrégera alors de l'intérieur et tombera en ruine, enfermé par la grande muraille de l'oubli et des utopies.

Un débat se fait jour dans l'immédiat sur la guerre inter-étatique de demain, s'interrogeant sur la forme que prendra le conflit, de haute intensité, de "guerre sans limites", ou encore de "guerre invisible", secrète et souterraine? La conjoncture que nous vivons, par sa réticence dans l'emploi de la force militaire de la part des acteurs majeurs de la scène internationale et de de l'extension visible des domaines de l'affrontement, impliquera "un changement de la grammaire stratégique, mais pas de la logique de la guerre" (Clausewitz). Il en résultera un nouveau visage de la guerre, profondément modelé par la révolution technétronique et par le complexe militaro-numérique, qui affecte la stratégie des moyens et le champ de bataille, provoquant une inversion de l'innovation qui va désormais du civil au militaire et du stratégique au politique.

L'impérialité, comme tendance à la suprématie et à l'empire découle d'une vision moniste de l'histoire, à la différence de la multipolarité, fondée sur l'hétérogénéité et le pluralisme des États, unifiés par l'unicité du système et distincts par la race, par la culture et l'histoire.

Diplomatie et guerre. Sur les grandes rivalités Hégémoniques

Le "Mémorandum Crowe" et la rivalité anglo-allemande

Dans le contexte des théories sur la "montée pacifique" de la Chine et sur l'avènement d'un "monde harmonieux", le niveau d'assurance de ces déclarations dépend du niveau de crédibilité de la diplomatie et du degré de confiance, induit par la stabilité régionale. Ces deux référents peuvent être compromis par le développement de la technologie et des systèmes d'armes, conçus en vue d'acquérir une avancée stratégique significative et cet impact amène en retour à une course aux armements et à des risques de conflits. C'est au sujet d'une analyse comparée des équilibres internationaux du concert européen du XIXème et des perturbations dans le calcul des rapports de force, successifs à l'unification de l'Empire allemand en 1871, que le débat sur le destin national de la Chine (2007-2010), a suscité une quête sur les sources de la confiance d'un pays millénaire, la tradition, l'idéologie et l'esprit national. L'analyse historique semble avoir démontré que les causes du conflit de la première guerre mondiale en Europe furent moins les structure des rapports de forces issus de l'unification allemande, que les enjeux et les ambitions des élites de l'Empire et, parmi d'autres importants facteurs, le plus influents de tous, le nationalisme et les irrédentismes diffus. La rivalité anglo-allemande, qui se greffait sur cette tension permanente, domina la politique européenne de la fin du XIXème, lorsque le monde se résumait à l'Europe et fut caractérisée par les difficultés d"une diplomatie rigide et sans flexibilité, limitant le champ d'action des principaux pays du concert européen. En effet, compte tenu de l'unification de l'Allemagne montante, qui se sentait entourée d'hostilité et de limites à son influence, poussa le Foreign Office britannique à s'interroger sur la menace objective de l'Empire allemand, pour sa survie et pour la compatibilité de la montée en puissance, surtout navale, d'un pays continental, avec l'existence même de l'Empire britannique.

Aujourd'hui comme hier la compétition est devenue stratégique et la limitation des espaces de manœuvre consentis, a provoqué la lente création de deux blocs d'alliances rivales, auxquelles le nationalisme ou le souverainisme renaissants fournissent l'aliment idéologique pour les futurs belligérants. En ce qui concerne l'analogie historique, toujours imprécise, entre la situation européenne du XIXème et celle eurasienne du XXIème, la question de fond,qui préoccupait la Grande Bretagne de l'époque et les États-Unis d'aujourd'hui, était de savoir si la crise d'hégémonie et le problème de l'alternance qui iraient se manifester, étaient dus à la structure générale de la configuration du système ou à une politique spécifique de l'un ou de l'autre des deux "compétitors" et si, in fine, l'existence même de l'empire américain serait menacée et avec elle, celle de l'Occident et de la civilisation occidentale, jusqu'à sa variante russo-orthodoxe. Le "Mémorandum Crowe", dans le cas de l'Allemagne montante et dans le cadre d'une analyse de la structure de la puissance, concluait pour l'incompatibilité entre les deux pouvoirs, britannique et allemand, et excluait la confiance et la coopération de la part de la Grande Bretagne. Ainsi l'importance des enjeux, interdisait à celle-ci d'assumer des risques et l'obligeait à prévoir le pire. Ce qui arrivera avec la première et deuxième guerre mondiales.

La "déclaration Stoltenberg" et la rivalité sino-américaine

Y t-il quelque chose d'équivalent du "Mémorandum Crowe" dans la crise d'hégémonie des États-Unis et dans la montée en puissance de la Chine, comparable à celle des deux pouvoirs anglo-allemand du XIX /XXème siècle et, dans notre cas à l'existence même de l'Occident?

Partie et juge de ce "Grand-Jeu" d'alternance historique, l'Alliance Atlantique, devenue une alliance de sécurité à perspective globale, par la voix de son Secrétaire Général, Jens Stoltenberg, a souligné l'importance du "moment charnière" de l'OTAN, dans le but de relever la gravité de l' inversion de prééminence entre États-Unis et Chine et l'exigence, pour les puissances occidentales, d'en relever le défi.

L'hégémonie chinoise paraît inacceptable à l'Amérique impériale, comme l'allemande à la Grande Bretagne du XIXème siècle et, par l'intermédiaire de l'OTAN en Europe et de l'Anzus en Extrême Orient, elle doit apparaître comme telle, à une grande partie de ces pays.

Ainsi le Sommet du 15 juin 2021 à Bruxelles pourra-t-il avoir la même signification et portée pour les États-Unis que le "Mémorandum Crowe" pour l'empire britannique du XIXème? L’ambiguïté des interprétations n'exclut pas le risque du pire. Donner la priorité à l'isolement de la Chine et à la désescalade avec la Russie, en a été la lecture plus optimiste pour le destin de l'Occident L'idée de créer une alliance mondiale des démocraties à deux pôles, l'OTAN, pour le théâtre européen et le Quad (Usa, Japon Australie et Inde) pour l'Asie-Pacifique, a justifié, en arrière fond, deux projets concordants, une indépendance politique et une autonomie stratégique de l'Europe vis à vis des États-Unis et simultanément la recherche d'un apaisement vis à vis de la Russie. Face à la résilience de l'Alliance atlantique et à l'influence grandissante de la Chine, la menace immédiate est apparue cependant celle de la Russie (Ukraine, Bélarus et Pays Baltes), restaurant la confiance contradictoire des élites asservies à l'Amérique déclinante.

La prise de conscience historique et la subordination de la démocratie à l'hégémonie

Ainsi, sommes nous étonnés qu'une alliance politique et militaire (l'OTAN), à un "moment charnière" de son histoire, fonde, par une déclaration de son Secrétaire général, sa prise de conscience historique sur un tournant décisif dans l'évolution du monde comme géopolitique accomplie et qu'elle présente ce moment comme une leçon pour l'avenir et comme une liaison du présent et du passé? Moment éclairant ou paradoxe sans précédents? Que signifie-t-elle cette conscience, si non l'inscription de notre futur proche dans les déterminismes des grandes forces historiques, autrement dit dans les traits originaux d'une conjoncture planétaire, où une seule question est essentielle: "Le "Grand Jeu" du XXIème siècle se passera-t-il à l'intérieur du système ou sera-t-il une remise en cause de ce dernier, remettant en question la structure et la hiérarchie de celui-ci et renversant la civilisation de l'Occident?" Dans cette perspective le dilemme de la paix et de la guerre n'est plus une pure hypothèse, mais un alignement nécessaire à Hégémon, dont la portée transcende le conjoncture et concerne l'histoire de l'humanité toute entière. Avoir l'idée d'être engagés dans l'histoire suppose, pour une collectivité donnée,d'avoir une vision plus large de la simple connaissance, incluant un choix d'action, comme un engagement "libre" et à haut risque.

Concrètement et stratégiquement l'antagonisme sino-américain au Sommet de Bruxelles, a pris le dessus sur le rapprochement russo-chinois, de telle sorte que la logique de la contingence transforme la nature traditionnelle des concepts et que la démocratie devient un instrument de l'hégémonie (et pas le contraire); une modalité pour garder ou pour atteindre le pouvoir global, puisque la protection et la sécurité sont conditionnées par l'obéissance (Hobbes).

Dès lors le débat sur le "destin national" (Liu Mingfu), qui s'est tenu en Chine dans les années 2010, a quitté le terrain du politique pour devenir le mode de penser d'une civilisation en marche et d'un puissant univers qui ré-émerge et s'affirme (Chine) à l'échelle mondiale.

Dès lors le débat sur le "destin national" (Liu Mingfu), qui s'est tenu en Chine dans les années 2010, a quitté le terrain du politique pour devenir le mode de penser d'une civilisation en marche et d'un puissant univers qui ré-émerge et s'affirme (Chine) à l'échelle mondiale.

La menace régionale est devenue systémique et elle n'est plus seulement d'ordre militaire mais repose sur l'unité organique d'un "sens", qui mobilise les esprits et les forces de toute une époque et trouve sa forme accomplie non pas dans un régime politique précaire et abstrait (la démocratie et l'universalisme politique régnant et contingent), mais dans l'empire, la forme "perfectissima" du gouvernement des hommes, transcendant la politique et les changements séculaires des équilibres des pouvoirs.

Pouvons nous dire avec certitude qu'une hégémonie politico-culturelle sur l'Eurasie, plus encore qu'une supériorité politico-stratégique menace l'indépendance des autres États du monde et l'existence même de leur souveraineté?

La logique du doute est de méthode, car le critère de l'ami et de l'ennemi reste latent dans la politique intérieure et sert à briser toute opposition (Navalny, Hong-Kong, Taïwan, Xinjiang), remettant en cause la distinction traditionnelle de légalité et de légitimité, poussée à son extrême dans la politique internationale. L'ennemi devient une puissance objective et hostile et c'est là, dans les "moments charnière" de Stoltenberg, que la tension latente devient active et maintient l'histoire du monde en mouvement

La confiance stratégique et la coopération authentique d'un Sommet de l'OTAN pourront elles interdire, freiner ou retarder la confrontation ou le "duel du siècle"? De la part de qui et sous quelle forme viendra-t-elle la décision? Sera-t-elle individuelle ou collective, proche ou à long terme, vue l'énormité des enjeux et la rupture de la digue, fissurée par l'antagonisme des mondes, qui retient l’Himalaya et le Tibet de leur glissement tectonique vers les deux Océans, Indien et Pacifique, eux mêmes périclitants.

La désoccidentalisation du monde et l'asymétrie des volontés

Les formes de antagonisme dans les différentes régions de la planète est l'un des thèmes majeurs du "Rapport de la CIA sur l’État du monde en 2020", publié en 2005, au titre significatif: "La désoccidentalisation du monde". Celle-ci peut être résumée à une augmentation des dépenses militaires, bien supérieures à celles de l'Europe et donc à une inversion de l'asymétrie des moyens, comme preuve d'une asymétrie des volontés.

Dilemme global, dans un cadre géopolitique planétaire et contraignant, celui d'un système international en pleine transformation, dont les principes constitutifs, la hiérarchie et les interdépendances, sont contestés et remises en cause politiquement.

Le concept-clé de cette remise en discussion est celui de monde multipolaire et le cadre dominant celui de sa triade, États-Unis, Russie et Chine. L'Europe en revanche est entrée à nouveau dans un processus d'instabilité et de désagrégation (Brexit, fissuration est-ouest, tensions euro-turques, crises migratoires etc). Le terme extrême et radical de cette transformation s'appelle "guerre" et celle ci concerne la configuration système lui même, sa hiérarchie et sa philosophie, bref, son pouvoir et son impérialité historique.

L'amplification des dangers et la guerre de demain

Scruter les signes de cette évolution c'est maîtriser l'avenir, car tout est signe et indice dans les plus hautes combinaisons stratégiques! En effet on ne combat pas les accidents mais les vagues montantes et irrésistibles. Or, la guerre de demain c'est la menace d'aujourd'hui, qui grandit sous un nouveau visage et au cœur des défis les plus grands. La guerre de demain n'est pas seulement limitée à la modification du visage apparent de la guerre ou à sa "grammaire", mais, et encore plus, à l'extension de sa "logique" profonde, politique et systémique.

Cette logique s'appelle direction de l'histoire, ou, en d'autres termes, inversion d'une hégémonie montante, que nous appelons une 'impérialité, élevée à la sommité des événements par le sentiment métaphysique de l’homme. Or dans les guerres s'affrontent les peuples qui partagent les mêmes métaphysiques ou les mêmes dieux et toutes les divinités de la lutte, même endormies, sont réveillés par les passionalités des peuples en situation de danger.

Ainsi nous pouvons dire, par une sorte d'analogie hasardeuse, que la perte de l'unité stratégique de l'Occident, la crise des démocraties, l'émergence des régimes autoritaires et l'ère de la démondialisation actuelle, coïncident avec une période d'amplification des dangers, représentés par des ruptures de la rationalité dissuasive et, au niveau conventionnel, par des combats déréglés, hybrides et hors limites.

Hétérogénéité du système et multipolarité

Enfin, compte tenu de l'hétérogénéité du système, cette situation engendre une stratégie défensive de la part d'Hégémon, consistant à anticiper la dissidence de membres importants de la communauté d'appartenance (sortie de la Grande Bretagne de l'UE et l'éloignement de l'UE des États-Unis), en maintenant au même temps la cohésion des alliances (OTAN/ANZUS).

Au niveau des nouvelles incertitudes et des nouveaux défis, l'Europe aura des difficultés à établir une connexion entre la diplomatie multilatéraliste, pratiquée jusqu'ici et la diplomatie multipolariste dominante dans la scène planétaire. Le multipolarisme s'affirme comme tendance à la régularité classique des regroupements politiques dans l'organisation des relations internationales et la compréhension de cette évolution exige, aux vues de la puissance dominante du système (les États-Unis), de faire recours à deux grandes interrogations :

- Quelle stratégie adopter vis à vis d'une grande coalition eurasienne et anti-hégémonique, Russie-Chine-Iran ?

- Quelles hypothèses de conflits ouverts entre pôles et quels scénarios de belligérance entre pôles continentaux et pôles insulaires.

Fin de la stabilité hégémonique et monde post-ioccidental

La question qui émerge du débat sur le rôle des États-Unis, dans la conjoncture actuelle, en Europe et dans le monde, est de savoir si la "stabilité hégémonique" (R. Gilpin), qui a été assurée pendant soixante dix ans par l'Amérique, est en train de disparaître, entraînant le déclin d'Hégémon et de la civilisation occidentale, ou si nous sommes confrontés à une alternance hégémonique et à un monde post-occidental. La transition de la fin de la guerre froide au système unipolaire à intégration hiérarchique incomplète s'est précisé comme une évolution vers un pouvoir partagé et un leadership relatif.

La transition nouvelle (celle de la nouvelle guerre froide), s'est manifestée comme :

- l'incapacité d'Hégémon d'imposer un ordre planétaire contraignant et comme lente décomposition du moment américain (déclin progressif de l'unipolarisme capacitaire et de l'unilatéralisme décisionnel).

Cela s'est traduit:

- par le passage de la "global dominance" de la période unipolaire au "global leadership", qui définit une série d'équilibres de réseaux et une fonction d'arbitrage que la puissance dominante (USA) exerce au sein de ses équilibres de réseaux.

En ce sens, le "leadership global" des États-Unis, face a la Russie et à la Chine, dispose d'un large éventail d'options, lui permettant de faire recours à une panoplie des moyens politiques plus différenciés :

*un réseau mondial inégalé d’alliances militaires; des partenariats stratégiques de choix, à l’extrémité ouest du Heartland (Europe), ou dans la jonction intercontinentale du plateau turc et sur la façade littorale de Moyen Orient (Israël), ainsi qu'une constellation insulaire et péninsulaire des "pays pivots", tout au long du Rimland (Japon, Inde, Golfe)

* in fine, un multilatéralisme institutionnel et informel, alternatif et de convenance.

Au passif des États-Unis, ces atouts ne peuvent cacher les déconvenues et les échecs, dont le plus retentissant a été l'Afghanistan. Ici les leçons apparaissent en toute lumière: la reconquête du pouvoir par les taliban, la poursuite et l'extension de l’instabilité en Asie centrale au détriment de l’Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Pakistan, et, indirectement de la Russie, mais à l'avantage de la Chine. La poursuite du conflit n'a d'autre but que de déstabiliser l'Iran.

En termes plus imaginatifs on pourrait traduire cette situation comme celle des souverains des trois empires qui, dans la "Grande salle du Millenium", enfouie au cœur du Karakorum, se disputent le monde, le billiard à côté du cercueil, le Groenland contre la Terre du feu et l’Arctique contre l'Antarctique aux confins des Océans, et sous le regard perçant de la Force, de la Justice et de la Morale.

Conflits en chaîne ou "révolution systémique"?

L'interrogation qui s'accompagne à ce déclin et à la transition vers un système multipolaire articulé, est également centrale et peut être formulée ainsi: "Quelle forme prendra-t-elle cette transition?"

La forme, déjà connue, d'une série de conflits en chaîne, selon le modèle de Raymond Aron calqué sur le XXème siècle, ou la forme plus profonde, d'un changement bouleversant de la civilisation, de l'idée de société et de la figure de l'homme, selon le modèle des "révolutions systémiques", de Stausz-Hupé, embrassant l'univers des relations socio-politiques du monde occidental et couvrant les grandes aires de civilisations connues? Dans ce cas, il apparaît évident que cette transition ne marquera pas un accord sur des principes de légitimité, pouvant assurer la stabilité du monde, comme aux temps du Congrès de Vienne de 1815, mais la concordance fatale d'un condominium sur le monde entre les États-Unis et la Chine, ou une guerre générale et totale pour la prééminence impériale, comme dans la guerre du Péloponnèse. Concordance inexorable, inhérente à la dimension contingente de l'histoire humaine et à la fatalité des destins politiques, selon l'interprétation globale du devenir et selon les modèles stylisés de "rupture", qui n'ont épargné aucune grande civilisation. Hier, comme aujourd'hui, la réflexion sur la guerre est à la base de toute philosophie de la paix, car la ruine d'un système est aussi la naissance d'un autre, lié à une autre idée constitutive, ou à une autre civilisation.

Bruxelles, le 11 Août 2021

***

VIDEOS

***

Les vidéos ci jointes ébauchent une réflexion sur une pédagogie européenne et internationale alternative et préludent à cinq réalisations thématiques, produites il y a cinq ans (2017).

Ces deux premières vidéos portent les titres:

"Changer d'Europe, sans changer de civilisation"

https://www.youtube.com/watch?v=BX72peB9Mm0

"La révolution des patriotes et la Reconquista de l'Europe"

https://www.youtube.com/watch?v=4u3k4gnfT7M

12:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : irnerio seminatore, relations internationales, politique internationale, actualité, géopolitique, multipolarité, ordre mondial, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook