mercredi, 27 avril 2022

La géopolitique des îles: litiges territoriaux et autres aspects de la géographie maritime

La géopolitique des îles: litiges territoriaux et autres aspects de la géographie maritime

Leonid Savin

Source: https://katehon.com/ru/article/geopolitika-ostrovov-territorialnye-spory-i-drugie-aspekty-morskoy-geografii

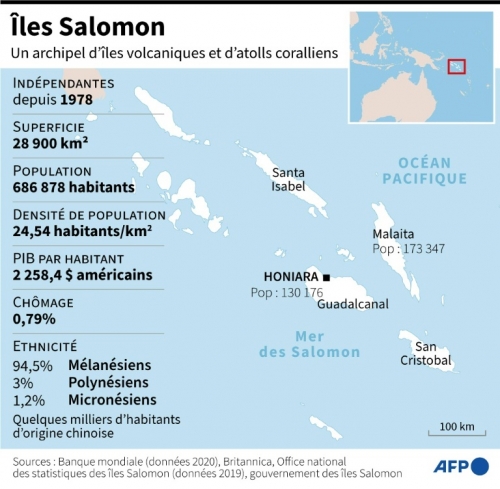

Bases militaires, postes d'étape et garantie du contrôle d'une zone économique exclusive

Début avril, deux événements apparemment sans rapport ont eu lieu: l'Argentine a célébré le 40e anniversaire du début de la guerre pour les îles Malouines (au début, l'opération était en faveur de Buenos Aires, mais les Britanniques ont fini par battre les Argentins et ceux-ci ont capitulé), ainsi que les préoccupations exprimées par certains pays au sujet du prochain traité entre la Chine et les îles Salomon dans l'océan Pacifique.

En fait, les deux cas reflètent un facteur très important de la géopolitique mondiale - l'importance des îles en tant que bastions, bases militaires et territoires souverains (autrement dépendants) contestés. Bien que l'un des premiers géopoliticiens, Halford Mackinder, ait utilisé le concept d'île mondiale pour l'Eurasie et l'Afrique, et que les îles britanniques ou Cuba soient également des sujets assez importants de la politique internationale, nous analyserons dans ce rapport la fonction, le rôle et l'importance d'îles plus petites, voire de rochers et d'atolls. Cela dit, de nombreux cas sont tout à fait uniques.

Le cas des Malouines (la version argentine et françaises des îlesnommées Falkland par les Britanniques) est un pur défi de souveraineté. Le 2 avril 1982, l'Argentine a tenté de reprendre les îles par la force et a pu y prendre pied pendant un certain temps. Cependant, le gouvernement de Margaret Thatcher a envoyé un groupe de porte-avions dans la zone de conflit, et pour un certain nombre de raisons objectives (indécision des dirigeants argentins, problèmes de munitions et de logistique), l'Argentine a perdu.

Quarante ans plus tard, la question n'a toujours pas été résolue. Dans le même temps, la plupart des pays d'Amérique latine reconnaissent la souveraineté argentine sur les Malouines (la Russie aussi, d'ailleurs), tandis que l'Occident collectif se range du côté de la Grande-Bretagne. Les îles sont importantes pour la sécurité de l'Atlantique Sud. En tant que membre de l'OTAN, la présence de la Grande-Bretagne près du littoral du cône sud du continent (qui s'ouvre à l'Antarctique) est une préoccupation constante pour les pays qui n'ont aucune sympathie pour les politiques anglo-saxonnes.

Un cas géographiquement plus proche est celui des îles Åland dans la mer Baltique, qui appartiennent formellement à la Finlande mais ont un statut autonome. En outre, ils ont leur propre juridiction douanière, un parlement et un gouvernement séparés.

Les îles ont un statut démilitarisé. La question se pose: que se passera-t-il si la Finlande rejoint l'OTAN ? Ces îles resteront-elles sans contingent militaire, ou leur statut sera-t-il révisé, comme cela s'est produit pour l'île suédoise de Gotland relativement récemment (manifestement sous l'influence d'une russophobie artificiellement gonflée) ?

Les États-Unis, après tout, sont les principaux experts en matière de manipulation des îles. Et les bases de cette politique manipulatoire ont été posées dès le 19e siècle. Le fondateur de l'atlantisme, Alfred Mahan, dans un article de 1890, écrivit: "Les États-Unis regardent vers l'extérieur"; il soulignait ainsi que "des conditions politiques instables, comme en Haïti, en Amérique centrale et dans de nombreuses îles du Pacifique, en particulier dans le groupe hawaïen, combinées à une grande importance militaire ou commerciale, comme dans le cas de la plupart de ces positions, entraînent, comme toujours, de dangereux germes de discorde, auxquels il est au moins sage de se préparer".

"Il ne fait aucun doute que l'état d'esprit général des nations est plus opposé à la guerre qu'il ne l'était autrefois. Si nous ne sommes pas moins égoïstes et avides que nos prédécesseurs, nous avons une grande aversion pour les inconvénients et les souffrances qui accompagnent la rupture de la paix; mais pour préserver cette paix si précieuse, et la jouissance sereine des profits du commerce, il est nécessaire de discuter avec l'ennemi à armes égales".

Et plus loin: "La France et l'Angleterre donnent déjà aux ports qu'elles détiennent un degré de puissance artificielle, inapproprié à leur importance actuelle. Ils se tournent vers l'avenir proche. Parmi les îles et sur le continent, de nombreux postes très importants sont désormais occupés par des États faibles ou instables. Les États-Unis sont-ils prêts à les vendre à un puissant concurrent? Mais quel droit invoqueraient-ils contre un tel changement? Ils ne peuvent revendiquer qu'une seule chose - ses politiques sensées soutenues par sa puissance" [i].

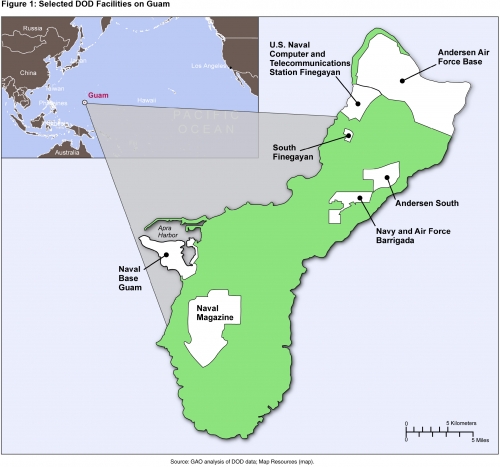

Aujourd'hui, Porto Rico dans les Caraïbes, et dans le Pacifique, Guam, Hawaï et un certain nombre d'îles et d'atolls au sud servent divers objectifs des États-Unis. Saisie de l'Espagne pendant la guerre en 1898, Guam est aujourd'hui une possession américaine, ce qui signifie que l'île ne fait pas partie des États-Unis et qu'elle est "officiellement répertoriée comme un territoire non associé organisé par les États-Unis".

Entre-temps, il y a un délégué de Guam à la Chambre des représentants des États-Unis, bien que sa fonction ne soit pas tout à fait claire puisqu'il n'a pas le droit de vote. Apparemment, il s'agit d'une sorte d'aumône symbolique de la part de Washington afin que les habitants ne soient pas particulièrement indignés, car il existe un mouvement pour l'indépendance sur l'île.

Et Washington a beaucoup à perdre - c'est maintenant la plus grande base militaire stratégique américaine dans le Pacifique. Les troupes américaines sont principalement concentrées sur la base aérienne d'Andersen et la base navale d'Apra Harbour. Étant donné que les distances dans le Pacifique ne sont pas proches (par exemple, la côte de la Chine est à environ cinq mille kilomètres, celle de l'Australie un peu moins), le Pentagone tentera de tenir cet avant-poste.

Les États-Unis ont également des bases dans des territoires étrangers. L'île de Taïwan est souvent considérée comme le plus grand porte-avions insubmersible des États-Unis. Mais la base militaire américaine la plus septentrionale, Thulé, est située au Groenland, qui appartient au Danemark, mais qui est des dizaines de fois plus grand que ce royaume d'Europe du Nord.

Au XXe siècle, les États-Unis ont utilisé certaines îles pour tester des armes nucléaires - les tristement célèbres atolls de Bikini (découverts, soit dit en passant, par un capitaine russe) et Eniwetok sur les îles Marshall ont subi la frappe de 67 ogives nucléaires. De nombreux natifs des îles voisines sont morts de cancer, et la radioactivité est toujours au-dessus des niveaux acceptables [ii].

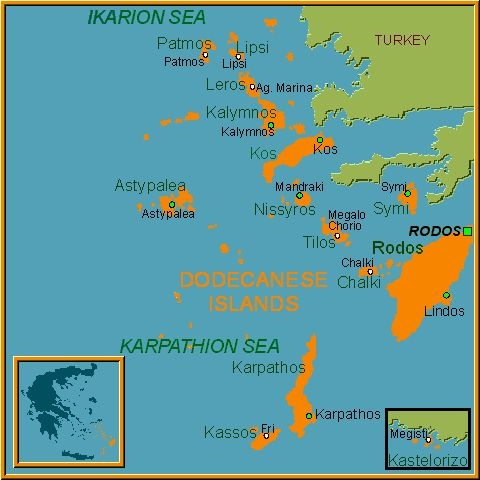

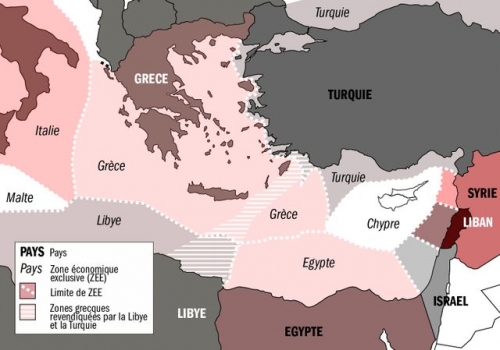

On trouve des choses tout aussi intéressantes en Méditerranée. L'île grecque de Kastellorizo se trouve à deux kilomètres de la côte sud de la Turquie et à des centaines de kilomètres de la côte grecque, y compris d'autres îles importantes comme Rhodes et Chypre.

Le groupe d'îles, qui comprend Kastellorizo, Rho et Strongili, est très important pour la zone économique exclusive de la Grèce, car il s'agit du territoire le plus oriental de la Grèce. En vertu du droit maritime des Nations unies ainsi que du droit international coutumier, la Grèce peut revendiquer la majeure partie du bassin méditerranéen oriental.

En plus de ce groupe d'îles, il en existe d'autres dans la mer Égée qui sont proches de la Turquie, ce qui pose un problème de chevauchement des eaux territoriales et de l'espace aérien entre les deux pays [iii].

Chaque année, des incidents surviennent entre les deux pays. Les avions de guerre turcs envahissent régulièrement le territoire grec et la Grèce répond en faisant décoller ses avions de chasse pour les intercepter. Dans les années 90, il y a même eu des morts de pilotes des deux côtés. Jusqu'à présent, le problème n'a pas été résolu.

Un sujet assez proche est la zone de défense aérienne (ZDA). Ainsi, l'évolution du droit international au cours des dernières décennies a transformé les paramètres des zones de défense aérienne de l'Asie de l'Est et les revendications juridictionnelles connexes. Les zones de défense aérienne japonaise et sud-coréenne ont été établies avant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, qui stipule que les eaux territoriales/espace aérien s'étendent à 12 milles nautiques (22 km) de la côte et la zone économique exclusive (ZEE) à 200 milles nautiques (370 km).

Le rocher submergé de Jeodo Rock dans la mer Jaune, à 149 km de l'île sud-coréenne de Jeju, se trouvait auparavant en dehors de la zone de défense aérienne de la Corée du Sud en raison d'un simple oubli. Séoul a étendu sa zone de défense aérienne en 2013 parce qu'il se trouvait dans les eaux internationales et non dans la zone de défense aérienne sud-coréenne lorsque celle-ci a été établie. L'extension de cette zone par la Corée du Sud a entraîné un chevauchement de sa zone de défense aérienne avec celle du Japon au-dessus de Yodo, bien qu'il n'y ait aucun désaccord entre le Japon et la Corée du Sud sur cette question.

Toutefois, alors que le droit international affirme qu'un rocher immergé situé en dehors des eaux territoriales d'un État ne peut faire l'objet d'un litige sur la zone, la Chine et la Corée du Sud se disputent depuis longtemps le droit de juridiction sur la zone maritime autour de Yodo, qui couvre les zones de défense aérienne des deux pays qui se chevauchent.

Le 23 novembre 2013. La Chine a atteint un degré établi de contrôle de l'espace aérien en mer de Chine orientale grâce à l'établissement de sa première zone de défense aérienne. La Chine a conçu sa zone de défense aérienne de manière à chevaucher les zones de défense aérienne du Japon, au Sud et à l'Est.

La Corée et Taïwan, malgré des juridictions territoriales et maritimes contestées telles que les îles Senkaku (Diaoyu dans la version chinoise) contrôlées par le Japon et les eaux autour de Yodo, qui ont suscité les protestations des responsables japonais, sud-coréens et américains [iv].

La Corée du Sud a demandé à la Chine de redessiner sa zone de défense aérienne pour supprimer ce chevauchement, mais la Chine a refusé d'apporter des modifications. En décembre 2013. La Corée du Sud a répondu en étendant sa zone de défense aérienne pour inclure Yodo. Aucun des trois pays en question ne reconnaît aujourd'hui la zone de défense aérienne de la Chine.

La Chine, en général, qui a mis en avant une stratégie unique consistant à créer des îles artificielles et à déclarer sa souveraineté sur celles-ci. C'est le cas des îles Paracel et Spratly, précédemment inhabitées, dans la mer de Chine méridionale.

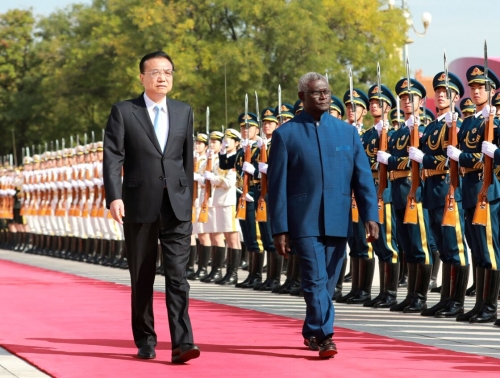

Dans le cadre du concept géopolitique du collier de perles, la Chine a besoin des îles comme bases de transbordement et places fortes. C'est pourquoi Pékin s'emploie activement à conclure des baux avec les États insulaires et à proposer ses services. Au Sri Lanka, la Chine a aidé à construire des installations dans le port de Hambantota, et comme il n'y avait rien à payer, un bail à long terme a été négocié [vi].

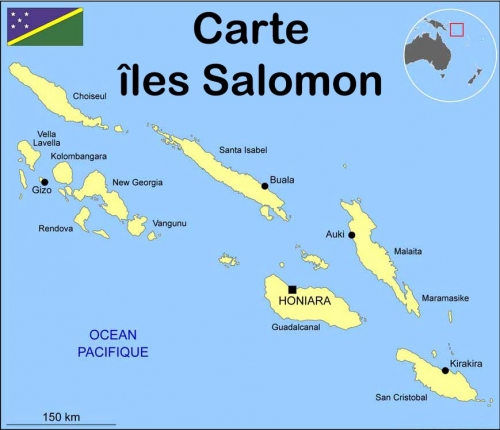

Mais revenons aux îles Salomon dont nous avons commencé à évoquer dans le présent article. Jusqu'à présent, seule une ébauche de l'accord a été préparée.

"L'accord-cadre en six articles claironné par les médias occidentaux a une formulation plutôt vague. Les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande estiment qu'il permettra à la Chine de mener des opérations militaires et de renseignement diversifiées et à grande échelle, ainsi que de participer activement au maintien de l'ordre public en déployant "des policiers, des policiers armés, des militaires et d'autres forces de l'ordre et forces armées".

La souveraineté des Îles Salomon serait vraisemblablement protégée par des pouvoirs détaillés contrôlant l'intervention chinoise, tels que la délivrance de "consentements" pour les visites de navires de la marine chinoise. Cependant, l'inclusion d'une phrase qui donne soi-disant aux deux pays le droit d'agir "conformément à leurs propres besoins" a renforcé les craintes de ce qui pourrait arriver si l'accord prend effet.

L'accord accorderait également à tout le personnel chinois une "immunité légale et judiciaire" et les coûts seraient traités "par une consultation à l'amiable entre les parties".

La véracité du document n'a pas été confirmée jusqu'à ce que le gouvernement des Îles Salomon reconnaisse officiellement, le 25 mars 2022, qu'il recherchait "une coopération accrue en matière de sécurité avec davantage de partenaires". Ils ont également confirmé que l'accord-cadre avec la RPC n'est pas encore signé, bien que le gouvernement des îles Salomon ait l'intention de le compléter, malgré les pressions régionales croissantes.

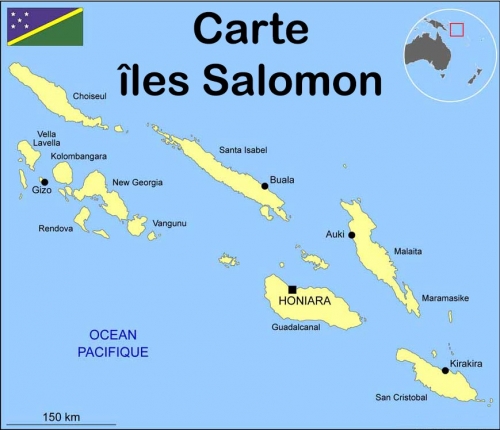

La situation intérieure des Îles Salomon doit également être prise en compte ici, car les casques bleus régionaux d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Fidji et de Nouvelle-Guinée ont commencé à arriver à la demande du Premier ministre Manasseh Sogavare depuis le 26 novembre 2021. Cette demande d'assistance fait suite aux émeutes qui ont éclaté dans la capitale Honiara deux jours plus tôt. La résidence du chef du gouvernement et le bâtiment du parlement national étaient sur le point d'être envahis par les émeutiers.

Les émeutes elles-mêmes ont été déclenchées par des désaccords de longue date entre la province de Malaita (qui couvre toute l'île du même nom), la plus peuplée et la plus grande des îles Salomon, qui souffre d'un manque chronique de ressources, et la population de l'île principale de Guadalcanal (où se trouve Honiara), où de nombreux Malaitis doivent souvent s'installer pour trouver du travail.

Les tensions ont dégénéré en un conflit armé entre les Malaitis et la population de Guadalcanal en 1998. La situation s'est détériorée au point que la Mission d'assistance régionale aux îles Salomon (RAMSI), dirigée par l'Australie, est arrivée à la demande du premier ministre de l'époque en 2003 et est restée sur place jusqu'en 2017. À cette époque, l'Australie a signé un accord de sécurité avec les îles Salomon.

Les tensions non résolues entre Malaita et le gouvernement se sont à nouveau intensifiées en septembre 2019, lorsque le Premier ministre Sogaware a radicalement modifié l'engagement de 36 ans du pays envers Taïwan. Les politiciens de Malaita se sont opposés à cette décision, déclarant leur soutien continu à Taiwan.

Ils ont accusé le gouvernement Sogaware d'abandonner les projets de développement et d'autres formes de soutien à la province de Malaita en représailles de leur position pro-Taïwan, qui a été le déclencheur des émeutes. Ce faisant, les attaques visaient la communauté chinoise de Honiara. Et l'accord-cadre prévoit la "protection" du personnel chinois et des "grands projets" comme déclencheur de l'intervention chinoise.

Lorsque les forces de maintien de la paix régionales ont répondu à la demande d'aide de Sogaware (photo), les dirigeants de Malaita se sont opposés à l'intervention car, selon eux, elle soutenait un "dirigeant profondément corrompu et très impopulaire".

La superposition des tensions entre la RPC et Taïwan a connu une nouvelle escalade en décembre 2021, lorsque Sogaware a accusé les émeutiers d'être des "agents de Taïwan" et a annoncé que la Chine enverrait six formateurs de police avec des équipements "non létaux" pour travailler avec la police des îles Salomon.

Selon les experts américains, "le 80e anniversaire de la bataille épique de Guadalcanal pendant la Seconde Guerre mondiale, qui approche à grands pas, souligne l'importance critique des îles Salomon pour la sécurité de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (en particulier la nation en développement de Bougainville, située au nord de la frontière des îles Salomon), de la Nouvelle-Calédonie, du Vanuatu et des Fidji, ainsi que de la région au-delà des voisins immédiats des îles Salomon.

Il convient de réfléchir au coût de cette bataille pour toutes les parties, car les habitants des îles Salomon sont toujours aux prises avec des débris militaires résiduels et dangereux. Bien que la situation en matière de sécurité ait radicalement changé au cours des huit décennies qui se sont écoulées depuis la bataille de Guadalcanal, les principes de base qui ont rendu cette bataille cruciale pour renverser le cours de la guerre et empêcher une invasion japonaise imminente de l'Australie restent les mêmes.

Les îles Salomon se trouvent à 2000 miles (ou moins de quatre heures d'avion) à l'est du nord de l'Australie. Ils traversent des voies de navigation et de communication critiques, de sorte que, comme en 1942, leur contrôle par une puissance hostile constitue une menace pour la capacité de défense de l'Australie et au-delà.

L'accord-cadre assurerait une présence militaire importante pour l'Armée populaire de libération dans les îles Salomon (les troubles civils serviraient probablement de prétexte à l'APL pour envahir les îles Salomon) et permettrait également à la marine de l'APL de visiter régulièrement les navires et de réapprovisionner la logistique.

La réaction régionale, menée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, s'est fortement opposée à l'accord. Le Premier ministre néo-zélandais, Jacinda Ardern, l'a qualifié d'"extrêmement préoccupant". L'accord proposé n'est pas seulement le résultat de la coopération régionale et du soutien apporté au gouvernement des Îles Salomon pour l'envoi de soldats de la paix en novembre dernier, il s'accompagne également d'autres manifestations de soutien.

Il s'agit notamment de l'annonce, en février 2022, lors de la visite du secrétaire d'État Anthony Blinken dans le Pacifique, de la réouverture de l'ambassade des États-Unis à Honiara, fermée depuis 1993. Lors de l'annonce, M. Blinken a déclaré que cette mesure visait à empêcher la Chine de "s'implanter fermement" dans la nation du Pacifique Sud.

Confronté à une rude bataille de réélection où les relations avec la Chine sont un facteur majeur, le Premier ministre australien Scott Morrison a essuyé des critiques selon lesquelles ses politiques sur le changement climatique et les coupes dans l'aide étrangère, notamment aux îles Salomon, ont sapé l'influence de l'Australie au bénéfice de la Chine.

Le gouvernement Morrison a largement utilisé l'expression "famille du Pacifique" pour exprimer les liens profonds entre les acteurs traditionnels du Pacifique, ce qui exclut implicitement la Chine. Le déploiement de cette rhétorique sentimentale ne semble pas avoir réussi en tant que stratégie.

Il ne fait aucun doute que l'émergence de l'accord-cadre est une pilule amère à avaler pour tous les pays qui ont travaillé ensemble ces derniers mois pour contrer l'influence de la Chine dans le Pacifique par divers moyens. Il est impossible d'éviter le sentiment que ce regain d'intérêt pour le Pacifique arrive trop tard.

Ce récent regain d'activité est évident dans le pacte de sécurité AUKUS entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, annoncé en septembre 2021, et dans la stratégie indo-pacifique lancée par la Maison Blanche de M. Biden en février 2022. Certains commentateurs appellent maintenant à une révision complète de la stratégie des îles Salomon, en particulier en ce qui concerne le Premier ministre Sogaware et son gouvernement" [vii].

Ainsi, le Centre d'études stratégiques et internationales, au nom de son expert, a trahi les véritables objectifs et intérêts des États-Unis, qui sont de maintenir leur contrôle sur l'océan Pacifique. Et dans le cadre de la stratégie indo-pacifique, nous voyons une tentative d'étendre sa zone d'influence [viii].

En réalité, les différentes îles peuvent être plus que de simples points d'appui aériens ou navals. Si la souveraineté d'un État, aussi petit soit-il, est établie sur un point de terre dans l'océan, le droit international étend cette souveraineté à la zone économique exclusive ainsi qu'à l'espace aérien.

La surface de l'eau peut être utilisée pour la capture de fruits de mer et le plateau continental pour la prospection et l'extraction de ressources naturelles - hydrocarbures, minéraux et métaux et terres rares. L'épuisement des exploitations minières traditionnelles dans divers pays oblige de nombreuses entreprises à se tourner de plus en plus vers cette forme prometteuse d'extraction des ressources naturelles.

"L'économie bleue", comme les explorateurs modernes appellent les projets impliquant des ressources marines, même si elles se trouvent en eaux profondes, présente un sérieux potentiel d'enrichissement. Et la présence d'îles facilite grandement l'exploitation des fonds marins en permettant l'équipement, le personnel, le stockage et le traitement des ressources, ainsi que la poursuite de la logistique en fonction de leurs intérêts.

Cela encourage à son tour les pays à prendre plus au sérieux la protection de leurs îles et territoires d'outre-mer. La France, par exemple, possède les îles Wallis et Futuna en Océanie, qui sont formellement les royaumes d'Alo et de Sigaw, mais font partie de la République française en vertu du traité de protectorat de 1887.

De ce fait, la France revendique une présence commerciale, économique, politique et donc militaire dans le Pacifique. Et le domaine maritime total de la France s'élève à plus de 11 millions de kilomètres carrés, soit vingt ( !) fois plus que le territoire continental de la France.

La première place en termes de possessions maritimes revient aux États-Unis, les véritables maîtres des mers. De manière révélatrice, la disponibilité des ressources peut provoquer des tensions politiques entre la métropole et les provinces. Par exemple, lorsque les habitants de Wallis et Futuna, ainsi que leurs dirigeants, ont découvert qu'un groupe minier français, Eramet, prévoyait de draguer le cratère du Culolassi, qui contient des gisements de métaux de terres rares, ils ont protesté auprès de Paris et ont même menacé de faire sécession.

Et combien d'autres micro-îles de ce type peuvent être trouvées dans les océans Pacifique et Atlantique, et les grandes entités n'hésitent pas à transformer leurs économies dans les bonnes conditions et à se joindre à la course aux terres rares et autres ressources des fonds marins.

Ces facteurs complexes ont toujours été associés aux îles, mais à l'ère actuelle de la mondialisation et de la transformation simultanée de l'ordre géopolitique mondial, leur rôle et leur statut sont considérablement renforcés.

Notes:

[i] Alfred T. Mahan, "The United States Looking Outward", Atlantic Monthly, LXVI (décembre, 1890), 816-24.

[ii] https://phys.org/news/2019-07-radioactivity-marshall-islands-higher-chernobyl.html

[iii] http://www.turkishweekly.net/pdf/aegean_sea.pdf

[iv] https://fas.org/wp-content/uploads/2020/08/ADIZ-Report.pdf

[v] https://www.gazeta.ru/business/2015/04/17/6644201.shtml

[vi] https://www.ng.ru/world/2021-02-25/6_8090_%20srilanka.html

[vii] https://www.csis.org/analysis/framework-agreement-china-transforms-solomon-islands-pacific-flashpoint

[viii] https://www.fondsk.ru/news/2018/07/04/indo-tihookeanskij-region-ssha-v-prostranstve-dvuh-okeanov-46398.html

20:19 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, politique internationales, iles, archipels, océans, mers |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les Iles Salomon: elle peuvent conférer l'hégémonie!

Les Iles Salomon: elle peuvent conférer l'hégémonie!

Anastasia Tolokonina

Source: https://www.geopolitika.ru/article/gegemonovy-ostrova

Comment les États-Unis et la Chine utilisent les îles Salomon comme un point d'appui pour protéger leurs intérêts.

Il a été révélé le 18 avril que le coordinateur du Conseil national de sécurité américain pour les affaires indo-pacifiques, Kurt Campbell, et le secrétaire d'État adjoint américain pour les affaires de l'Asie de l'Est, Daniel Kritenbrink, visiteront trois îles du Pacifique cette semaine: les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon, ce dernier État présentant un intérêt particulier. Selon Adrienne Watson, porte-parole du NSC, la délégation américaine entend veiller à ce que leur partenariat "assure la prospérité, la sécurité et la paix dans le Pacifique et les îles indo-pacifiques". Quel est le véritable objectif de la visite des fonctionnaires du département d'État aux îles Salomon et qu'est-ce que l'Australie a à voir avec cela ?

Officiellement, le voyage a été programmé pour coïncider avec la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans la région en février et en fait, il s'agit d'une continuation de celle-ci. C'est après la tournée asiatique du chef de la politique étrangère américaine que la Maison Blanche a publié la stratégie indo-pacifique, qui explique en grande partie le très fort intérêt de Washington pour la région, ainsi que les objectifs réels des visites prévues cette semaine, notamment aux îles Salomon.

Échiquier asiatique

La région indo-pacifique a été le principal centre d'intérêt de la politique étrangère américaine, car le principal objectif de Washington en matière de politique étrangère depuis la fin de la guerre froide était (et est toujours) la domination du monde.

Néanmoins, avec l'influence croissante de la République populaire de Chine, avec sa soi-disant "ascension" dans le monde et ses ambitions de leadership mondial, les États-Unis ne peuvent pas avoir le statut de superpuissance mondiale sans domination dans la région indo-pacifique. Il existe donc une rivalité constante entre ces deux "géants" pour le leadership dans la région indo-pacifique, et les pays asiatiques sont confrontés au choix d'être avec l'Amérique contre la Chine ou sans l'Amérique dans une alliance avec la Chine. Ainsi, la rivalité entre la Chine et les États-Unis dans la région indo-pacifique est principalement motivée par des raisons géopolitiques, même si l'économie joue également un rôle important, étant donné la croissance économique continue des pays de la région. Néanmoins, l'importance de la géopolitique est également notée dans la stratégie indo-pacifique des États-Unis:

"La RPC combine sa puissance économique, diplomatique, militaire et technologique dans la poursuite d'une sphère d'influence dans la région indo-pacifique et cherche à devenir la puissance la plus influente du monde".

Pour l'Amérique, la région indo-pacifique fait partie de "l'échiquier" eurasien dont parlait l'idéologue de la politique étrangère américaine Zbigniew Brzezinski dans son livre The Great Chessboard (1997). C'est dans cette région que se déroule une confrontation féroce entre les États-Unis et la Chine, et c'est l'un des endroits où la suprématie américaine est contestée.

Le dilemme des îles Salomon

En ce qui concerne les îles Salomon, c'est le seul État qui n'a pas encore totalement résolu le dilemme d'"être avec l'Amérique contre la Chine ou sans l'Amérique dans une alliance avec la Chine". Ce dilemme a de profondes racines historiques.

Le fait est que les îles Salomon, qui ont obtenu leur indépendance de la Grande-Bretagne en 1978, sont géographiquement et culturellement fragmentées. Ces facteurs ont rendu difficile une gouvernance centralisée et ont créé un certain nombre de problèmes, notamment une méconnaissance de la communauté politique par l'État et la quasi-impossibilité pour les insulaires éloignés de participer à la vie politique du pays. En outre, en 1998, une guerre civile a éclaté dans les îles Salomon à la suite d'un conflit interethnique entre les résidents de Guadalcanal (où le gouvernement central est basé) et les migrants de Malaita. La population indigène exigeait plus de respect et de réparation de la part des Malaitis et bientôt, les Guadalcanais ont commencé à attaquer les Malaitis et ont fondé une organisation paramilitaire, le Mouvement de libération de l'Isatabu (ODI), forçant la plupart des Malaitis à quitter Guadalcanal. Les Malaitis restants ont formé les Malaitan Eagles pour se défendre contre l'ODI.

Il convient de noter que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont joué un rôle important dans le conflit en envoyant leurs troupes dans les îles Salomon en 2003. Comme raison de l'introduction de ces troupes, les deux pays ont indiqué le fait que les îles Salomon ne sont pas en mesure d'assurer seules la stabilité de leur territoire, qui peut donc devenir un champ d'action pour diverses organisations criminelles et terroristes. En conséquence, l'intervention australo-néo-zélandaise a permis de ramener l'ordre dans les îles Salomon, mais les conflits internes ne se sont pas arrêtés là, ils ont juste été "gelés" pendant un certain temps.

Le conflit a repris de plus belle le 24 novembre 2021, lorsque des manifestations pacifiques ont éclaté et sont devenues violentes, les manifestants (pour la plupart originaires de la province de Malaita) affrontant la police et les forces gouvernementales, faisant des victimes et mettant le feu au bâtiment du parlement des Îles Salomon.

Les émeutes semblent avoir été suscitées par un autre désaccord entre le gouvernement et les Malaitis: en 2019, le premier ministre des îles a décidé d'établir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine, rompant 36 ans de liens officiels avec la République de Chine (Taïwan) partiellement reconnue, qui, du point de vue de la Chine continentale, est l'une de ses unités administratives, bien qu'indépendante de facto. Cette décision a provoqué un fort mécontentement parmi les habitants de la province de Malaita, dont le premier ministre a accusé le premier ministre des îles Salomon d'entretenir des liens trop étroits avec Pékin.

Il convient de noter que tant Taïwan, soutenue par Washington, que la RPC apportent une aide financière à la région depuis le milieu des années 2000 pour obtenir une reconnaissance diplomatique. Si les Malaitis se sont initialement rangés du côté de Taipei, le gouvernement central des Iles Salomon a eu tendance à coopérer avec Pékin. En conséquence, Malaita a continué à soutenir Taïwan et les États-Unis, et ces désaccords, associés au rejet par le gouvernement du référendum sur l'indépendance de Malaita ainsi qu'à la hausse de la pauvreté et du chômage, ont provoqué des troubles en 2021.

Cette fois, l'Australie est à nouveau intervenue dans le conflit, déployant du personnel de la police fédérale australienne et de la force de défense australienne à la demande du gouvernement des îles Salomon, en vertu d'un traité de sécurité bilatéral entre l'Australie et les îles Salomon.

Ainsi, l'essence du dilemme des îles Salomon est que l'État est effectivement divisé en deux sphères d'influence, comme c'était le cas pendant la guerre froide, par exemple en Allemagne, en Corée ou au Vietnam. Une des sphères d'influence (le gouvernement du pays) appartient à la Chine communiste, l'autre (la province de Malaita) à Taïwan soutenue par Washington (c'est-à-dire les États-Unis). Si, jusqu'à présent, la Chine remporte cette bataille géopolitique, il est possible que les Malaitis déclenchent à nouveau une guerre civile. Pour cette raison, il est trop tôt pour parler de la certitude totale des Îles Salomon face au dilemme "être avec l'Amérique contre la Chine ou sans l'Amérique dans une alliance avec la Chine".

Visite géopolitique

De toute évidence, les îles Salomon constituent un autre champ de bataille pour les deux grandes puissances représentées par les États-Unis et la Chine. Par conséquent, la prochaine visite de responsables du département d'État américain aux îles Salomon ne porte pas en elle l'objectif de simplement "s'assurer que le partenariat garantit la prospérité, la sécurité et la paix dans le Pacifique et les îles indo-pacifiques", comme l'a déclaré le porte-parole du NSC. Quel est donc l'objectif principal ?

Le 19 avril, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a annoncé un pacte de sécurité de grande envergure avec les îles Salomon. L'accord, essentiel pour une nation insulaire aux prises avec des troubles politiques incessants, a particulièrement alarmé les États-Unis et l'Australie, car la possibilité d'une tête de pont militaire de la RPC dans le Pacifique Sud menace les intérêts des pays de la région. Bien que le texte du traité n'ait pas été divulgué, un projet de document ayant fait l'objet d'une fuite indique qu'il permettrait aux navires de guerre chinois de s'arrêter dans les îles Salomon et que la police de la RPC, à la demande de l'archipel, pourrait aider à maintenir l'ordre public.

C'est pourquoi, immédiatement après l'échec de l'Australie à convaincre les Îles Salomon d'annuler l'accord de sécurité avec la Chine, de hauts responsables américains se sont immédiatement rendus dans le pays. Bien entendu, l'objectif principal de Washington est de "tirer" Honiara de son côté et de le convaincre que l'accord avec la Chine doit être abandonné.

Compte tenu de la politique américaine à l'égard des Îles Salomon, on peut affirmer qu'à ce stade, il ne sera pas possible de "tirer" Honiara de son côté. Pendant de nombreuses années, les États-Unis n'ont pas accordé suffisamment d'attention aux îles; ils y ont été pratiquement absents, distraits par d'autres problèmes mondiaux et laissant l'élaboration de la politique régionale à l'Australie. Par conséquent, la visite de Campbell aux îles Salomon est probablement une entreprise vaine.

Toutefois, si l'on considère le long terme, le succès de la visite des officiels américains dans le pays pourrait être favorisé par une rencontre avec toutes les forces politiques des îles, y compris l'opposition. Tôt ou tard, le pouvoir peut changer, ce qui fera le jeu des États-Unis.

En outre, un facteur qui affecte négativement la politique américaine dans la région est l'absence fondamentale d'ambassade. Une représentation diplomatique renforcerait le poids politique et économique de la région, mais elle est absente depuis 29 ans. En revanche, la Chine dispose d'une grande ambassade de trois étages à Honiara, avec suffisamment de place pour accueillir la police et le personnel militaire, qui pourrait arriver sous peu.

Enfin, les îles Salomon ont besoin d'investissements dans les infrastructures. On pense que c'est la promesse du gouvernement chinois d'une aide financière sous la forme d'un prêt de 500 millions de dollars qui a contribué à la décision d'abandonner Taipei pour se joindre à Pékin en 2019.

Il est clair que dans la bataille géopolitique entre la RPC et les États-Unis dans les îles Salomon, la Chine mène actuellement par une large marge. Mais Washington pourrait également tirer son épingle du jeu s'il intensifie sa politique dans la région et commence à fournir une assistance financière et militaire. Mais le temps presse.

L'intérêt de l'Australie

Si les intérêts des États-Unis dans la région sont presque évidents, la situation est quelque peu différente avec l'Australie, qui ne rivalise pas avec la Chine pour le statut de leader mondial.

L'Australie a conclu un pacte de sécurité avec les îles Salomon en 2017, mais malgré le respect du droit des îles à prendre des décisions souveraines, la signature du pacte avec la Chine a été profondément décevante pour l'Australie. En effet, le parti travailliste de l'opposition l'a qualifié de "plus grand échec de la politique étrangère australienne dans le Pacifique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale".

Bien entendu, l'accord préoccupe l'Australie car il pourrait compromettre la stabilité de la région. Et cela se comprend: une présence militaire chinoise potentielle à quelque 1 600 km de l'Australie n'est pas agréable.

Il ne faut pas non plus oublier le fait qu'en 2021, l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni ont créé l'alliance politico-militaire AUKUS, qui vise précisément à contenir la Chine dans la région. Les relations difficiles entre Pékin et Canberra sont également mises en évidence par l'abandon par l'Australie de presque tous leurs projets de coopération conjointe au cours des deux dernières années.

Une autre raison de l'inquiétude de l'Australie est la crainte que le pacte n'entraîne une nouvelle poussée d'instabilité dans les îles Salomon. En particulier, elle pourrait provoquer chez les Malaitis, qui ont des sentiments anti-chinois très forts, une nouvelle vague de protestations. L'instabilité au sein des îles, à son tour, pourrait conduire à une autre intervention australienne dans le conflit au sein de l'État.

En outre, les îles Salomon sont un partenaire économique de l'Australie et un point stratégique essentiel, car elles constituent une route maritime reliant la côte est de l'Australie à l'Asie. Par conséquent, Canberra est effrayée par la perspective d'une détérioration des relations avec les îles Salomon.

Ainsi, les îles Salomon constituent un autre champ de bataille pour les États-Unis et la Chine. Malgré l'avantage diplomatique de Pékin sur les îles, il est prématuré de parler d'un nouveau succès chinois dans la région, car les îles Salomon sont un État très spécifique avec beaucoup de contradictions et de problèmes internes qui pourraient ultérieurement affecter de manière significative l'issue de la rivalité entre les États-Unis et la Chine pour le leadership dans la région indo-pacifique.

19:08 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : iles salomon, australie, chine, états-unis, mélanésie, océan pacifique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook