mardi, 10 février 2026

L'Uruguay et la Chine renforcent leurs alliances

L'Uruguay et la Chine renforcent leurs alliances

Enrico Toselli

Source: https://electomagazine.it/uruguay-e-cina-prove-di-rafforz...

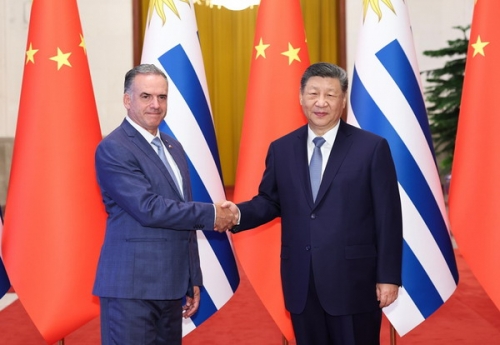

Yamandù Orsi, qui est-il ? C'est le président de l'Uruguay, d'origine italienne et espagnole. Il vient de rencontrer son homologue Xi Jinping à Pékin. Il a été accueilli avec les honneurs, suivis de rencontres avec les dirigeants chinois dans différents secteurs. L'approche de Pékin est très différente de celle des États-Unis, qui ont agressé les pays d'Amérique latine. Pas de bombardements, pas d'enlèvements. Pas de menaces.

Seulement des affaires, avantageuses pour les deux parties. Dans ce cas précis, elles sont particulièrement avantageuses pour l'Uruguay qui, au cours du premier semestre de l'année dernière, a enregistré un excédent commercial de 187 millions de dollars avec la Chine. Il exporte principalement des produits alimentaires, mais aussi du bois, et importe des produits chimiques, des produits électroniques et des machines.

Probablement, les bons démocrates de Washington vont maintenant commencer à proférer des menaces et à imposer des droits de douane à Montevideo. Pour empêcher, comme d'habitude, que certains pays d'Amérique latine ne s'affranchissent du contrôle yankee.

Ou bien ils essaieront d'inviter Orsi à une fête ou une orgie à la manière d'Epstein. Car la mort – de plus en plus mystérieuse – du satyre numéro 1 n'empêche pas les égouts occidentaux de poursuivre leurs ébats avec les mêmes méthodes et les mêmes objectifs.

21:17 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, uruguay, chine, amérique latine, amérique ibérique, cône sud, amérique du sud |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 07 février 2026

Devises, pouvoir et détermination politique

Devises, pouvoir et détermination politique

Elena Fritz

Source: https://t.me/global_affairs_byelena

Dans le débat géopolitique, on parle actuellement beaucoup des monnaies. De la perte progressive de l’importance du dollar, de la montée du yuan, de nouveaux systèmes de paiement et de mécanismes commerciaux alternatifs. Tout cela est pertinent, mais cela reste incomplet si l’on oublie la question du pouvoir.

Car, historiquement, une règle simple prévaut : aucune monnaie mondiale n'est solide sans soutien militaire.

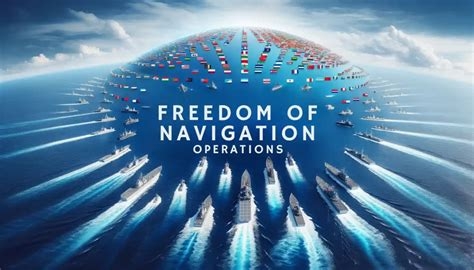

Ce n’est pas parce que le dollar est « pratique » ou parce que les marchés financiers américains sont si attractifs qu’il domine. Il est dominant parce que les États-Unis ont, pendant des décennies, été prêts à défendre politiquement, et en dernier recours militairement, leurs intérêts économiques, le long des voies maritimes, dans les régions de production de biens ou de ressources, aux points stratégiques.

C’est précisément ici que se trouve le point névralgique de la stratégie chinoise.

Aujourd’hui, la Chine est une grande puissance économique. Le volume des échanges, les capacités industrielles, l’étendue technologique — tout cela est indiscutable. Mais la force économique ne remplace pas la détermination stratégique. Et jusqu’à présent, la question reste ouverte de savoir si Pékin est prêt à défendre ses intérêts également là où les instruments économiques ne suffisent plus.

Le Venezuela et l'Iran ne sont donc pas des sujets marginaux

Ce sont des cas-tests :

– Le Venezuela a montré à quel point il est facile de neutraliser les intérêts énergétiques chinois sous pression américaine.

– L’Iran est le véritable marqueur: c’est un nœud pour l’énergie, le transport et l’ensemble de la connexion eurasienne de la Chine.

Si l’Iran tombe, c’est plus qu’un acteur régional qui vacille.

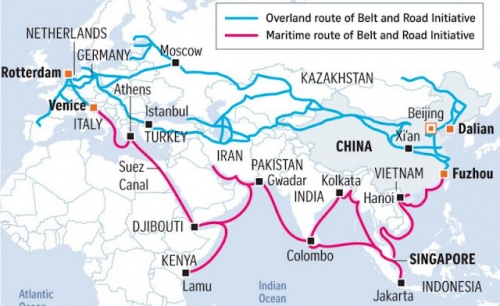

Alors aussi, les éléments clés de la stratégie eurasienne chinoise — la fameuse Route de la Soie — risquent de s’effondrer. Des projets d’infrastructure sans sécurité politique sont vulnérables. Et la vulnérabilité est exploitée dans la lutte pour le pouvoir.

La stratégie américaine est remarquablement claire:

Ce n’est pas la grande guerre qui est menée, mais le découpage progressif des options. Isoler les partenaires, perturber les chaînes d’approvisionnement, couper les flux d’énergie, augmenter les risques politiques. Pas d’attaque frontale — mais une pression permanente qui réduit l’espace stratégique.

Jusqu’à présent, la Chine y répond par esquives et gain de temps. C’est rationnel — mais risqué. Car le temps ne travaille pas automatiquement pour celui qui attend. Souvent, il travaille pour celui qui agit.

Dans cette configuration, un autre point devient crucial: la Chine, seule, est vulnérable stratégiquement. Pas économiquement, mais en termes de sécurité. Une autre situation ne naît qu’avec l’axe russo-chinois, qui changerait fondamentalement le calcul du risque de Washington. C’est précisément pour cela que la politique américaine tente de maintenir ces deux acteurs séparés et de les engager bilatéralement.

La conclusion peut donc être bien plus désagréable: nous vivons une période de transition, particulièrement dangereuse.

– L’ancien hegemon n’est plus tout-puissant, mais il reste suffisamment fort pour détruire,

– les challengers sont capables de riposter, mais hésitent à montrer cette capacité ouvertement.

Tant que cela perdure, peu de choses changeront dans la stratégie américaine. Il n’existe pas encore de « frontière militaire » à laquelle on pourrait se heurter. Et sans cette frontière, les tests, les pressions et les décalages continueront.

La question centrale n’est donc pas: quelle monnaie domine?

Mais: qui est prêt à défendre son ordre, si nécessaire — et qui espère que l’adversaire trébuche un jour tout seul ?

Il reste incertain si cet espoir sera fondé. L’histoire semble plutôt aller dans le sens contraire.

#géopolitique@affaires_mondiales_par_elena

17:43 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, chine, états-unis, devises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 02 janvier 2026

L’espace stratégique en expansion de la Chine – De la grande profondeur marine à l’Arctique, de la Lune au cyberespace

L’espace stratégique en expansion de la Chine – De la grande profondeur marine à l’Arctique, de la Lune au cyberespace

Markku Siira

Source: https://geopolarium.com/2025/12/12/kiinan-laajeneva-strat...

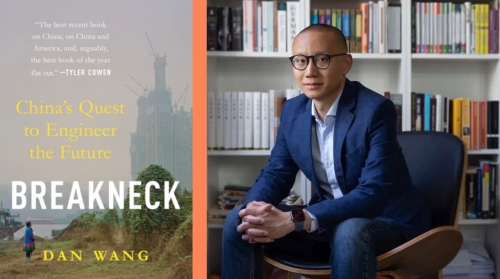

La politologue et sinologue Elizabeth Economy examine dans Foreign Affairs comment la Chine cherche systématiquement à approfondir sa présence et son influence dans des domaines stratégiquement importants : en haute mer, dans la région arctique, dans l’espace, dans le cyberespace et dans le système financier international. Economy met en avant la cohérence de la politique chinoise – investissements massifs dirigés par l’État, pénétration des institutions existantes, création de forums alternatifs et engagement des pays émergents dans sa sphère d’influence – ainsi que l’objectif du président Xi Jinping de remettre la Chine au centre de la politique mondiale.

Concernant les ressources minérales en haute mer, Economy décrit de manière fiable la montée en puissance de la Chine. Le pays possède la plus grande flotte de navires de recherche civile au monde, cinq contrats d’exploration minière accordés par l’Autorité internationale des fonds marins (ISA) (le plus grand nombre au monde) et une représentation importante dans les organes décisionnels de l’organisation. La Chine poursuit une accélération de l’exploitation minière et a bloqué l’adoption de moratoires environnementaux au sein de l’ISA. Cependant, la majorité des membres de l’ISA – près de 40 pays – s’oppose à cette ligne et demande des mesures de protection plus strictes. La supériorité technologique de la Chine est indiscutable, mais lors de la définition des normes, elle a jusqu’à présent perdu.

Dans la région arctique, Economy met en avant la Route de la soie polaire et le premier transport direct de fret maritime vers l’Europe, réalisé en octobre. La coopération de la Chine avec la Russie s’est renforcée suite à la guerre en Ukraine, menant à de nouveaux projets miniers, portuaires et ferroviaires. Cependant, seulement 18 des 57 propositions d’investissements arctiques de la Chine ont été réalisées – les autres États arctiques (Canada, Danemark, Islande, Norvège, Suède et Finlande) ont rejeté ces financements chinois pour des raisons de sécurité. La Russie a ouvert ses portes sous prétexte d’un partenariat stratégique, mais maintient fermement le contrôle décisionnel et insiste sur le fait que la Chine ne possède pas le statut de véritable puissance arctique.

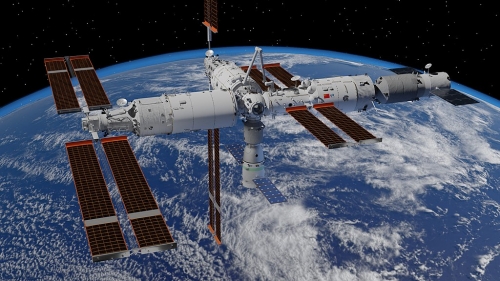

Dans l’espace, la Chine progresse de manière convaincante : elle dispose de plus de 700 satellites, d’une station spatiale habitée (Tiangong - photo) et prévoit de construire une base lunaire permanente. Dans le cadre du projet ILRS dirigé par la Chine et la Russie, 11 pays participent, tandis que l’Accord d’Artemis, signé par 60 États, n’est pas représentatif d’un affaiblissement diplomatique chinois, mais d’une stratégie délibérée, où les objectifs nationaux priment sur le consensus international. La Chine peut atteindre ses principaux objectifs spatiaux sans réseau de partenaires étendu.

Dans les secteurs du cyberespace et de la technologie, Economy souligne la volonté de la Chine de remodeler l’architecture fondamentale d’Internet. Un exemple clé est le New IP, une architecture réseau proposée par Huawei et l’Union internationale des télécommunications (UIT). La proposition aurait permis un contrôle étatique beaucoup plus strict et des moyens intégrés pour couper des parties du réseau si nécessaire. Présentée comme une avancée technologique, elle a été largement perçue comme une menace pour Internet ouvert, et le projet a été rejeté par les pays occidentaux et le secteur civil. Il est notable que même des pays bénéficiant du soutien financier chinois ont rejeté la proposition. Bien que le nombre de propositions de normes chinoises ait explosé, leur influence dans les organes clés reste limitée.

Dans le système financier, la montée du renminbi chinois s’est arrêtée à un niveau faible: sa part dans les paiements SWIFT (2,5-3,2 % en 2025) et ses réserves en devises dans les banques centrales (environ 2,1-2,2 %) restent marginales. Alors que la politique de sanctions des États-Unis a accéléré la dédollarisation en Iran, en Russie, au Brésil et en Inde, le renminbi ne devient pas une alternative au dollar. Une internationalisation totale nécessiterait une libéralisation des flux de capitaux et une soumission de la banque centrale aux normes du système financier occidental, ce qui est impossible pour la Chine sans renier son modèle économique dirigé par l’État et renoncer à sa souveraineté économique.

Un analyste américain reprend finalement les clichés habituels: face à la concurrence chinoise, les États-Unis doivent investir dans leurs capacités militaires et technologiques, renforcer leurs alliances et restaurer leur réputation en tant que leader responsable. Ces lignes directrices sont compréhensibles, mais semblent optimistes, car les propositions de solution ne prennent pas suffisamment en compte les dommages causés par la politique américaine elle-même. Par exemple, la critique de Trump envers l’Europe, ses menaces d’ignorer les règles de l’ISA ou d’interpréter unilatéralement des accords, pourrait affaiblir l’Occident plus rapidement que la montée de la Chine.

Economy propose une vision américaine de la stratégie à long terme de la Chine, mais son interprétation est parfois alarmiste. La Chine a certes progressé dans de nombreux domaines, mais son influence dans le système mondial reste limitée. Les préoccupations environnementales, les peurs sécuritaires, les différends réglementaires et l’attrait d’un modèle plus ouvert se sont révélés plus puissants que prévu. La question décisive n’est pas seulement la persévérance de la Chine, mais aussi si les États-Unis ou tout autre pays peuvent offrir une vision crédible et attrayante d’un avenir commun pour la communauté mondiale. À l’heure actuelle, cela ne semble pas être le cas.

16:31 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, chine, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 16 décembre 2025

États-Unis, Russie et Chine redessinent leurs zones d’influence. L’Europe est ignorée

États-Unis, Russie et Chine redessinent leurs zones d’influence. L’Europe est ignorée

Enrico Toselli

Source: https://electomagazine.it/usa-russia-e-cina-ridisegnano-l...

L’Europe, à juste titre, s’est préoccupée des pages consacrées au Vieux Continent dans le nouveau document de sécurité américain. Leur sécurité, non la nôtre. Et le mépris envers la classe dirigeante européenne y est apparu évident. Mais les obtus du Bruxelles des eurocrates et les laquais des différents gouvernements étaient trop occupés à se contempler le nombril, tout en pleurnichant, pour se rendre compte que le document de Trump traite aussi d’autres choses.

Ce qui devrait intéresser l’Italie, si elle avait encore une réelle politique étrangère.

Car, en fait, Trump a annoncé qu’il renonçait à un rôle stratégique en Afrique où, de toute façon, les États-Unis resteront pour garantir des affaires pour les entreprises américaines. Question d’argent, mais sans déclencher des guerres.

En même temps, de Moscou, arrivaient des signaux d’abandon du Moyen-Orient. Un choix obligé pour l'essentiel. Trop de chaos y règne, trop de protagonistes sont en lice, trop de favoritisme en faveur d’Israël. Qu’Erdogan se débrouille, qu’il gère la situation. Et avec lui, il y aura aussi des Chinois, des Indiens, des Saoudiens, des Émiratis.

Il vaut mieux s’occuper de l’Afrique, toujours en collaboration ou en concurrence avec les Chinois, les Turcs, les Indiens, les Saoudiens, les Émiratis. Sans Israël, il est même possible de conclure un accord.

Et qui manque? L’Europe, bien sûr. Parce que seuls les proches de notre Giorgia (Meloni) nationale croient encore à la mascarade du plan Mattei. Certes, les Africains prennent de l’argent qui, pour les contribuables italiens, représente beaucoup, mais par rapport aux investissements chinois et indiens, c’est une misère, et ils concèdent quelques affaires économiques. Mais la non pertinence des Européens est totale.

La non pertinence de l’Europe, la non pertinence de l’Italie. Tant dans les pays d’Afrique subsaharienne qu'en Afrique du Nord.

Non pertinents d’un point de vue économique, ce qui est compréhensible. Non pertinents aussi d’un point de vue culturel et, pour l’Italie, c’est encore plus grave.

11:51 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, états-unis, russie, chine, afrique, actualité, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 25 novembre 2025

Jeux orientaux

Jeux orientaux

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/giochi-orientali/?sfnsn=scwspmo

La Chine et le Japon semblent être à couteaux tirés. Les tensions entre Pékin et Tokyo n'avaient jamais atteint un tel paroxysme depuis la Seconde Guerre mondiale.

En effet, les relations entre ces deux empires historiques d'Extrême-Orient s'étaient considérablement améliorées au cours des années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale. Notamment parce que le Japon, sous la tutelle des États-Unis, semblait avoir totalement renoncé à jouer un rôle politico-militaire. Il était devenu une simple puissance économique et industrielle.

En somme, un géant, mais un géant aux pieds d'argile.

Aujourd'hui, cependant, les choses changent rapidement. Et elles changent de manière radicale.

Washington, de plus en plus préoccupé par la croissance de Pékin, a en effet levé les restrictions sur le réarmement de Tokyo. Afin de pouvoir utiliser la puissance du Japon pour contenir la Chine.

Cela a bien sûr posé des problèmes. Car la charmante Mme Sanae Takaichi, première femme à la tête du gouvernement japonais, a immédiatement commencé à montrer les dents. Aiguisées comme les crocs d'un tigre à dents de sabre.

D'autre part, Sanae Takaichi est une représentante de l'aile la plus conservatrice du Parti libéral-démocrate. Une aile qui a toujours nourri des sentiments fortement nationalistes et le rêve de ramener le Japon à un rôle de véritable puissance.

Après tout, cela fait quatre-vingts ans que la guerre a mis Tokyo à genoux. Et quatre-vingts ans, pour nous Occidentaux, c'est une éternité, pour les Orientaux, un simple souffle du vent.

Et, bien que colonisés par les Américains, les Japonais restent profondément orientaux.

Quoi qu'il en soit, Mme Sanae a clairement indiqué que son Japon n'avait pas l'intention de suivre la dérive occidentale à l'égard de Moscou. Au contraire, elle entend améliorer les relations commerciales avec la Russie, car elles sont essentielles au développement de l'économie nationale.

Une décision qui a laissé perplexes de nombreux représentants de l'opposition interne. Mais qui s'est également fondée, peut-être surtout, sur la certitude que le Washington de Trump n'en ferait pas une tragédie.

Certes, cela a dérangé, mais sachant que la Maison Blanche a aujourd'hui d'autres priorités. Et que, pour cette raison, elle a virtuellement besoin du soutien de Tokyo.

Et la priorité des priorités, inutile de le dire, s'appelle Pékin.

Endiguer la Chine est aujourd'hui l'impératif principal de Washington. Et c'est à cela qu'il subordonne, parfois au détriment de tous les autres objectifs.

Cela peut expliquer le comportement du gouvernement japonais. D'un côté, il revendique une autonomie totale dans sa politique vis-à-vis de la Russie. Avec laquelle il entend intensifier ses échanges commerciaux.

Mais, d'autre part, il montre son visage armé à Pékin. Allant même jusqu'à proposer une sorte de protectorat sur Taïwan.

Un choix obligé. Mme Sanae Takaichi est évidemment bien consciente que l'autonomie croissante de son Japon doit payer un prix à Washington.

Et ce prix consiste à montrer un visage dur à Pékin.

En se montrant le plus fiable, le Japon est un allié important de Washington dans la lutte pour le contrôle de la zone panpacifique.

17:52 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, japon, chine, russie, asie, affaires asiatiques, sanae takaichi |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 24 novembre 2025

Alchimie orientale

Alchimie orientale

par Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/alchimie-orientali/

Comprendre la Chine, comprendre le Japon ou Taiwan est, pour nous, Occidentaux, une tâche extrêmement ardue.

Car leurs politiques échappent à nos critères habituels. Elles deviennent floues, difficiles à déchiffrer.

Bien sûr, nous lisons ce qu’ils écrivent. Nous écoutons ce qu’ils disent. Et pourtant, nous ne comprenons pas, ou plutôt, nous ne pouvons pas comprendre parce que nous avons une conception/représentation différente du temps.

Même avec les Japonais et les Taiwanais, qui ont pourtant subi des décennies de domination américaine. Qui les ont imprégnés de notre modernité.

Mais cela n’est qu’une couche extérieure. Une apparence, qui peut tomber à tout moment.

Le Japon a été, depuis 1945 jusqu’à aujourd’hui, en fait, une colonie américaine. Contrôlé de toutes les manières. Contraint d’être différent de ce qu’il est, par l'histoire et la culture.

Et cela semblait l’avoir dompté, anesthésié. Malgré des révoltes et des protestations solitaires. Comme le seppuku de Mishima.

Cela semblait…

Mais maintenant, Washington, pour des raisons spécifiques dictées par leur volonté d'endiguer l’expansion chinoise, a accordé, ou plutôt été obligé d’accorder, à nouveau au Japon la possibilité de se réarmer. Autrement dit, de ne plus être une puissance économique géante tout en demeurant un lilliputien sur le plan de la puissance militaire.

Et, immédiatement, Tokyo a recommencé à faire de la politique. De manière décidément autonome. En déclarant, par la voix de son Premier ministre, qu’il n’a pas l’intention de rompre ses relations commerciales avec Pékin. Au contraire, il souhaite les renforcer. Parce que cela sert l’intérêt national du Japon.

Taïwan vit encore dans une dimension suspendue. Les États-Unis cherchent, de toutes leurs forces, à favoriser ceux qui voudraient faire des Taiwanais un peuple distinct, et éloigné, de la Chine.

Une ingénierie ethnique et sociale qui n'est guère facile. Parce qu’au-delà de ces jeunes faucons taïwanais, nourris par les États-Unis, il y a de nombreux liens profonds entre la grande île et la Chine continentale. Au point que le Kuomintang, héritier du nationalisme chinois, revendique toujours le lien avec le continent. Et continue à se battre pour le maintenir en vie.

Paradoxe, l’ennemi historique du Parti communiste chinois est aujourd’hui l'allié potentiel de Pékin. Qui, en toutes occasions, revendique la réunification définitive avec Taïwan. Mais sans hâte, toutefois. Avec toute la sérénité orientale.

Oui… Pékin. Le géant économique, industriel, qui représente la véritable obsession de toutes les administrations américaines. Qui le voient comme l’ennemi. Et pourtant, elles ne peuvent s’en passer, tant les intérêts entre les deux puissances sont étroitement liés et imbriqués.

Les maîtres de la Cité Interdite sont convaincus qu’un affrontement frontal avec les Américains est inévitable. Mais ils n’ont aucune hâte. Au contraire, ils laissent le temps s’écouler paisiblement, en veillant attentivement à leurs propres affaires. Et en élargissant progressivement leur champ d’action et d’influence.

L’Asie, le Moyen-Orient, de vastes zones de l’Afrique. Et, non en dernier lieu, les grandes routes commerciales entre la Chine et l’Europe. La Route de la Soie 2.0, et le Noble Collier de Perles, ou la Route maritime de la Soie. De la Chine à la Méditerranée, en passant par l’océan Indien et Suez.

Ils n’ont pas hâte. Xi Jinping sourit sournoisement. Et ainsi tout son groupe dirigeant. Les nouveaux mandarins de la Cité Interdite.

Ils comptent sur le temps, qui travaille pour eux.

L’urgence névrotique des Occidentaux ne les touche pas.

Au contraire, cela leur profite.

16:27 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, extrême-orient, chine, japon, taiwan, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 29 octobre 2025

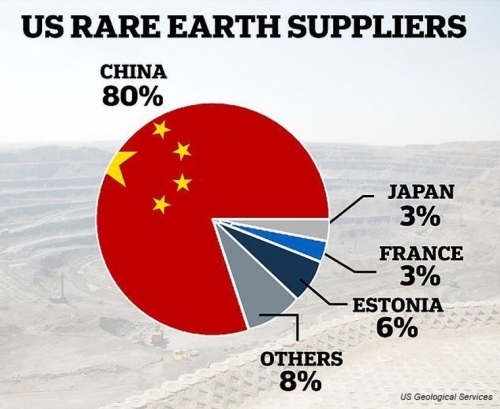

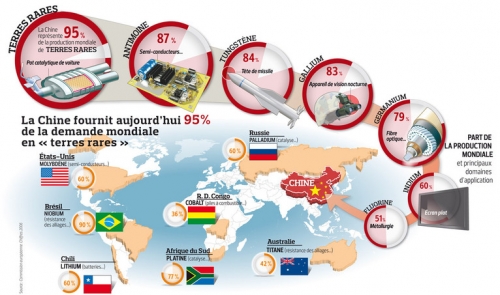

L'Europe, la grande perdante dans la guerre entre les États-Unis et la Chine pour les métaux rares, selon les médias

L'Europe, la grande perdante dans la guerre entre les États-Unis et la Chine pour les métaux rares, selon les médias

Source: https://es.sott.net/article/102129-Europa-la-gran-perdedo...

Bruxelles risque de devenir subordonnée aux deux puissances en raison de sa dépendance aux services numériques américains et à l’exploitation minière chinoise, avertit le journal The Financial Times. Il ajoute que l’investissement de l’UE dans les industries clés est ridicule par rapport aux milliards que Pékin et Washington y investissent.

« La double dépendance de l’Europe vis-à-vis des services numériques américains et de l’industrie chinoise de traitement des minéraux critiques la rend très vulnérable aux pressions extérieures », souligne-t-il.

Cela s’aggrave du fait que la stratégie de l’UE concernant les matières premières entre en conflit avec l’opposition des écologistes, tandis que ses investissements technologiques sont bien inférieurs à ceux de la Chine et des États-Unis, indique la publication.

Même dans le domaine où l’Europe était considérée comme leader — énergie solaire, éolienne et véhicules électriques — la Chine domine actuellement ces secteurs, notamment avec la production de batteries au lithium.

« Si Bruxelles ne parvient pas rapidement à mobiliser les États membres, l’UE finira par devoir supplier en permanence la Chine, les États-Unis ou les deux », résume The Financial Times.

Cela se produit dans le contexte de la guerre technologique entre Pékin et Washington, dans laquelle les États-Unis restreignent l’accès de la Chine aux microprocesseurs, majoritairement fabriqués à Taïwan. La Chine, pour sa part, est devenue le leader mondial du traitement des métaux rares, en réalisant ses opérations à un coût 30% inférieur à celui de ses concurrents et en monopolisant les terres rares. Cela lui permet de contre-attaquer et d’imposer ses propres règles du jeu.

Les nouveaux tarifs douaniers imposés par Trump contre la Chine entreront en vigueur à partir du 1er novembre, ce qui porterait les droits de douane de Washington contre Pékin à 130%, alors que jusqu’à présent, la Chine applique une taxe de 10% sur les produits américains.

Le 15 octobre, la Chine a lancé un avertissement aux États-Unis concernant la guerre commerciale. La réponse de Pékin aux tarifs américains sera ferme et personne ne l’intimidera, ont assuré le ministère chinois du Commerce.

20:12 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : états-unis, chine, europe, affaires européennes, terres rares, métaux rares |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 22 octobre 2025

Tianxia plutôt que la Paix de Westphalie – L'OCS fait avancer l’ordre mondial multipolaire

Tianxia plutôt que la Paix de Westphalie – L'OCS fait avancer l’ordre mondial multipolaire

Tianjin. Le sommet récemment organisé à Tianjin, en Chine, par l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) marque une étape importante pour l’ordre mondial des prochaines décennies. Autrefois conçu comme un forum modeste pour les questions de sécurité entre la Chine et les États d’Asie centrale issus de l’ex-Union soviétique, l'OCS est aujourd’hui l’une des plateformes multilatérales les plus influentes au monde – et l’instrument principal de l’intégration de la grande région eurasiatique.

Créée en 2001 par la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan, l’organisation repose sur les principes du “Groupe de Shanghai,” fondé en 1996. Son objectif initial – la résolution des conflits frontaliers et la promotion de la stabilité régionale – a été depuis remplacé par un projet beaucoup plus ambitieux: la création d’un modèle alternatif de coopération internationale, qui s’affranchit délibérément des alliances militaires occidentales et des blocs économiques.

L’“esprit de Shanghai,” tel qu’il est inscrit dans les documents fondateurs, repose sur les principes de confiance mutuelle, de bénéfice mutuel, d’égalité, de respect de la diversité culturelle et de recherche d’un développement commun. Ces valeurs ont permis à l'OCS, au cours des dernières décennies, de devenir un acteur unique sur la scène mondiale. Alors que d’autres alliances sont souvent marquées par la rivalité stratégique ou des intérêts économiques propres, l’organisation mise sur la coopération, qui va au-delà de la simple rhétorique.

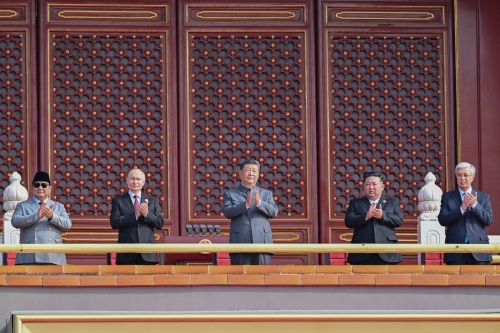

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: avec l’Inde et le Pakistan, qui ont rejoint en 2017 en tant que membres à part entière ; l’adhésion de l’Iran en 2023 ; et l’intégration de la Turquie, de l’Arabie saoudite et de l’Égypte en tant que partenaires de dialogue, l'OCS rassemble aujourd’hui 40 % de la population mondiale et génère plus de 20 % du produit intérieur brut global. Cette expansion est non seulement géographiquement significative, mais aussi politiquement. Elle signale l’essor d’une nouvelle ère multipolaire, qui remplacera l’époque unipolaire menée par les États-Unis. Rien qu’à Tianjin, la Russie et la Chine ont signé plus de 20 accords de coopération dans divers domaines. Le fait que l’Inde, grande rivale de Pékin, ait rejoint l’organisation comme troisième puissance eurasiatique, a été un signal qui a inquiété de nombreux stratèges occidentaux.

Aujourd’hui, l'OCS ne se limite plus à la politique de sécurité. Au cours des dernières années, ses activités se sont étendues à l’économie, aux infrastructures et à l’énergie. La priorité est donnée à l’intégration des technologies vertes: Tianjin, ville hôte du sommet récent, est considérée comme un pionnier dans le développement de l’énergie solaire, éolienne et autres sources renouvelables. La ville ne réduit pas seulement ses émissions, mais sert aussi de centre d’échange de solutions durables au sein de l’organisation. Ceci montre comment l'OCS aide ses membres à relier les objectifs de l’initiative chinoise “Belt and Road” à une politique environnementale moderne. Le sommet de Tianjin souligne cette dynamique. Il est plus qu’un événement diplomatique – c’est une preuve que l'OCS “fonctionne et le prouve au monde entier”, comme le déclarent les communiqués officiels.

Derrière ce succès se trouve un concept profondément enraciné dans la tradition chinoise: Tianxia (天下), littéralement “tout sous le ciel.” Originellement, dans la Chine ancienne, ce terme désignait le monde connu, mais il représentait toujours bien plus qu’une simple description géographique. Tianxia incarnait la vision d’un ordre mondial basé sur l’harmonie, la hiérarchie et l’ordre moral. L’Empire se percevait non pas comme un État parmi d’autres, mais comme un centre civilisateur autour duquel l’humanité se regroupait. Les peuples voisins pouvaient faire partie de cet ordre en reconnaissant la suprématie symbolique de l’empereur – non pas par une domination directe, mais par un respect rituel et un bénéfice mutuel. Le système tributaire, qui échangeait des avantages commerciaux contre reconnaissance politique, était la mise en pratique de cette idée. Avec la dynastie Zhou (11ème-3ème siècle av. J.-C.), Tianxia s’est étroitement lié aux notions confucéennes de justice et d’harmonie cosmique. Sous les dynasties Han, Tang et Ming, ce modèle a façonné la relation de la Chine avec le reste du monde: ceux qui acceptaient l’ordre sino-centré étaient considérés comme “civilisés,” tandis que ceux qui s’en détournaient étaient vus comme “barbares.”

Aujourd’hui, Tianxia offre un contre-modèle au système westphalien, basé depuis 1648 sur des États-nations concurrents. Alors que ce dernier conduit souvent à des conflits et des luttes de pouvoir, Tianxia mise sur l’intégration et la responsabilité commune. L'OCS incarne cette philosophie. Elle prouve que les conflits ne peuvent être résolus par l’hégémonie, mais par la coopération. Un exemple concret en est les “Ateliers Luban,” des centres de formation initiés par la Chine qui forment aujourd’hui des spécialistes dans 30 pays, favorisant ainsi le développement local. En 2024, ce projet a reçu le “World Vocational Education Award” et a été salué par les médias internationaux comme un “centre technologique de la marque éducative mondiale”.

Tianjin joue un rôle central dans cette dynamique. Son port (photo), le plus grand du nord de la Chine, et un nœud clé de la “Belt and Road”, constitue le cœur logistique du commerce avec les États membres de l'OCS. Par des projets d’infrastructure modernes – de chemins de fer, routes, réseaux énergétiques – l’organisation renforce non seulement la connectivité économique, mais aussi l’attractivité de la région. L’“esprit de Shanghai” montre ici sa mise en pratique: il crée des avantages communs et privilégie le dialogue plutôt que la confrontation.

Dans une époque où de nombreux formats traditionnels de coopération internationale sont sous pression, l'OCS gagne encore en importance. Elle offre surtout aux pays du Sud global une alternative convaincante: la coopération plutôt que l’unilatéralisme, les marchés ouverts plutôt que le protectionnisme. Les adhésions récentes de pays du Moyen-Orient prouvent que l’organisation peut rassembler des intérêts divers et favoriser la stabilité dans des régions incertaines.

Plus important encore: suivant l’exemple des BRICS, l'OCS a décidé à Tianjin de créer un système financier alternatif, pour se libérer de la dépendance au dollar américain. Des experts soulignent que le commerce entre les pays de l’organisation reste encore bien en deçà du commerce extérieur global. La création d’une banque de développement commune et d’un système de paiement partagé doit, à terme, offrir une protection et réduire la vulnérabilité face au système financier occidental. Le chef du Kremlin, Poutine, a proposé d’émettre des obligations communes. Il a également évoqué l’idée de mettre en place un système de paiement unifié pour le commerce, soulignant l’importance d’une infrastructure commune de compensation et de paiement.

Sur le plan géopolitique, l'OCS constitue peu à peu un “ceinture de protection” autour du “Rimland” — cette zone stratégique intermédiaire que les père fondateurs de la géopolitique, les Anglo-Saxons Halford Mackinder et Nicholas J. Spykman, avaient identifiée comme la clé de la domination mondiale. Mais, contrairement aux alliances classiques, l'OCS ne vise pas à contrôler le “Heartland” (cœur du continent), mais à créer un équilibre multipolaire.

Le message de Tianjin est clair: alors que l’Occident mise souvent sur l’idéologie et la tutelle, l'OCS privilégie le développement. Elle investit dans des projets concrets qui améliorent la vie quotidienne — que ce soit par la facilitation du commerce, la coopération en matière de sécurité ou l’échange culturel. Dans un monde en quête de nouvelles solutions, cette approche pourrait rapidement devenir incontournable, voire indispensable. L’Occident devra tôt ou tard se rendre compte s’il veut ignorer cette évolution ou mieux la soutenir. Car l'OCS ne montre pas seulement qu’elle fonctionne. Elle démontre aussi que la sagesse asiatique et les traditions occidentales ne sont pas incompatibles, mais peuvent se compléter harmonieusement (he).

Source: Zu erst, Octobre 2025.

18:57 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ocs, tianjin, chine, asie, affaires asiatiques, actualité, tianxia |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 19 octobre 2025

Guerre des aimants: comment la Chine freine la production d’armement occidentale avec un simple formulaire

Guerre des aimants: comment la Chine freine la production d’armement occidentale avec un simple formulaire

Elena Fritz

Source: https://t.me/global_affairs_byelena/2796

Sans aimants, pas de moteur, pas de radar, pas d’avion.

Et sans la Chine, pas d’aimants.

Environ 90% de la production mondiale d’aimants à terres rares provient de la République populaire. Ils sont présents dans chaque moteur électrique, chaque drone, chaque F-35. Ce qui peut sembler être un détail technique est en réalité la colonne vertébrale de l’armement moderne. Et c’est précisément là que la Chine agit désormais.

1. Ce qui se passe réellement

Depuis octobre, de nouvelles licences d’exportation s’appliquent en Chine pour les métaux et technologies issus des terres rares.

Quiconque souhaite désormais importer du néodyme, du samarium ou du dysprosium de Chine doit prouver que le produit final sera exclusivement civil.

Une part de seulement 0,1% peut suffire à rendre une autorisation obligatoire.

Sur le papier, il s’agit d’une simple régulation technique.

Dans la pratique, c’est un contrôle sur la production mondiale d’armes.

Car presque tous les systèmes d’armes occidentaux – des missiles aux sous-marins – utilisent précisément ces matériaux.

2. Pas une riposte, mais une stratégie

L’Occident parle par réflexe de « guerre commerciale ». Mais c’est une vision réductrice.

La Chine ne répond pas par des droits de douane ou des sanctions, mais par quelque chose de bien plus efficace: le temps.

Une licence peut être retardée, annulée ou renégociée.

Et chaque retard ralentit les programmes d’armement occidentaux.

Au lieu de bloquer les armes, Pékin en ralentit la production.

Ce n’est pas une guerre économique – c’est un frein asymétrique à l’armement.

3. Effet miroir de l’Occident

Les États-Unis ont instauré ces dernières années des contrôles à l’exportation sur les puces électroniques et certaines technologies – au nom de la «sécurité nationale».

La Chine applique désormais la même logique, mais la retourne contre ses initiateurs.

Alors que Washington décide qui peut livrer des puces à la Chine, Pékin décide qui peut utiliser les métaux chinois pour fabriquer des armes contre la Chine.

Il en résulte une stratégie miroir:

Les rôles dans l’économie mondiale de la sécurité commencent à s’inverser.

4. Dépendance de l’Europe – le maillon aveugle

L’Europe évoque «l’autonomie stratégique» et la «Readiness 2030».

Mais elle ne possède quasiment aucune capacité propre pour extraire ou traiter ces matériaux.

Même le recyclage et la fabrication d’aimants dépendent des chaînes d’approvisionnement chinoises.

Cela signifie:

Même si Bruxelles mobilise des milliards pour l’armement, c’est finalement Pékin qui décide du flux des matériaux.

Un goulot d’étranglement remplace toute rhétorique politique.

5. Le pouvoir d'une stratégie délibérée de "ralentissement"

Dans la logique classique du pouvoir, il s’agit d'asseoir de la supériorité.

La Chine choisit une autre voie: contrôler le rythme.

Elle ne freine pas l’armement lui-même, mais la rapidité de sa production.

Et dans un monde où la préparation à la guerre dépend des rythmes de production, le temps devient la nouvelle ressource stratégique.

Tandis que l’Occident parle de réarmement, la Chine positionne l’interrupteur en mode attente.

Pas d’embargo, pas de menace – juste un formulaire.

6. Le moment décisif

Pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, ce n’est plus Washington mais Pékin qui détermine les goulets d’étranglement de la production occidentale d’armement.

C’est là le véritable changement de paradigme:

Du réarmement à la limitation de l’armement comme instrument de puissance.

La Chine n’impose pas de sanctions.

Elle instaure des autorisations.

Et parfois, un simple formulaire d’autorisation s’avère être l’arme la plus puissante du monde.

17:22 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, chine, terres rares |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 16 octobre 2025

Le projet eurasiatique de la Hongrie

Le projet eurasiatique de la Hongrie

Alan Herchhoren

Source: https://mpr21.info/el-proyecto-euroasiatico-de-hungria/

« Nous savons comment ils luttent. Ils utiliseront tous les moyens nécessaires, promettant des emplois, des bourses, la reconnaissance, la célébrité, le pouvoir et l’argent. Ils menacent, si nécessaire, avec de l’argent, des amendes, des sanctions financières et le retrait du droit de vote». Celui qui prononce ces paroles n’est pas un révolutionnaire. C’est Viktor Orbán, président de la Hongrie, dans un discours au sujet de l’Union européenne.

Il existe un proverbe espagnol qui dit: « Quand le navire coule, les rats sont les premiers à le quitter. » Le navire, c’est l’Union européenne et l’Occident et, depuis le début de l’Opération Militaire Spéciale (OMS) en Ukraine, tous les Européens ont pu constater comment le prix du panier de la ménagère, de l’essence pour leurs voitures ou du gaz qui chauffe leurs maisons a considérablement augmenté. L’Union européenne s’est tirée une balle dans le pied et a décidé d’appliquer des sanctions au gaz et au pétrole russes pour ensuite les acheter aux États-Unis, augmentant ainsi considérablement le coût de leur acquisition.

Tandis qu’en Europe occidentale on suit à la lettre les directives de Washington, certains pays commencent à remettre en question les décisions américaines et européennes. Dans le cas hongrois, il ne faut pas se tromper. Il ne s’agit pas d’une révolution, mais d’une question économique. Les comptes ne sont plus équilibrés et la bourgeoisie hongroise cherche des portes de sortie au naufrage, plus que prévisible, du navire européen.

L’intérêt hongrois pour l’Asie n’est pas récent, il faut le chercher assez loin dans le passé: il remonte à près de 150 ans. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, une théorie appelée « touranisme » est apparue (en référence à Touran, un territoire au nord de l’Iran dénommé ainsi au Moyen Âge). Il ne faut pas oublier que le hongrois est une langue d’origine asiatique qui n’a aucun lien avec les langues européennes: son origine est ouralo-finnoise (tout comme le turc, le finnois ou l'estonien). Cette théorie naît à une époque où émerge le concept d’« identité », avec la naissance des nationalismes et du concept d’État-nation.

Cette théorie a eu un certain écho parmi les élites hongroises de l’Empire austro-hongrois, mais la défaite lors de la Première Guerre mondiale l’a reléguée au second plan. Cependant, pendant l’entre-deux-guerres, les cercles dans lesquels elle s’est diffusée étaient les mêmes qui combattaient la progression du Parti communiste hongrois. Ce furent les mêmes qui soutinrent le coup d’État de l’amiral Horthy (soutenu par la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis et les grands capitaux allemands) contre le jeune gouvernement de la République socialiste de Béla Kun en 1921. Les mêmes qui sont restés jusqu’en 1944, moment où l’Armée rouge a libéré la Hongrie du joug nazi-fasciste.

Cependant, l’époque actuelle est différente. Cela ne signifie pas que Viktor Orbán soit un leader révolutionnaire cherchant la souveraineté et l’indépendance de son pays. Bien au contraire – comme nous l’avons dit plus haut, il s’agit d’une question économique.

La Hongrie, tout comme la Turquie, aspire à être un intermédiaire entre l’Europe et l’Asie. Elle souhaite être, à l’image des Turcs qui le sont traditionnellement, le marchand avec qui l’on négocie. C’est pour cette raison qu’elle joue un double rôle. D’un côté, elle participe à l’Union européenne et à l’OTAN (sans quitter ces structures), et de l’autre, elle cherche à maintenir des relations cordiales avec la Russie, regarde vers l’Asie et mise sur l’entrée des capitaux chinois en Europe.

En raison de ses positions ambiguës vis-à-vis de l’Ukraine, l’Union européenne a sanctionné la Hongrie à hauteur de 200 millions d’euros et a retiré une partie de son financement. Selon l’UE, cela est dû à sa politique migratoire, au manque de droits et de liberté d’expression… Pourtant, l’Italie a appliqué les mêmes politiques sans être sanctionnée de la sorte. Il s’agit d’une punition pour sa position ambivalente. Ces sanctions ont incité le gouvernement de Budapest à se tourner vers l’Asie et, en particulier, vers la Chine.

En décembre 2023, l’entreprise chinoise de véhicules électriques BYD (Build Your Dreams) a annoncé l’implantation dans le sud du pays de la plus grande usine de la marque en Europe, qui deviendra son centre d’opérations sur le continent. En mai 2024, un accord de partenariat stratégique a été signé entre Pékin et Budapest après la visite de Xi Jinping en Hongrie.

Par ailleurs, Budapest continue de miser sur une relation cordiale avec la Russie, regardant toujours vers l’Est, conséquence du déclin de l’Occident. Par exemple, en 2024, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjártó, a assisté au Forum du gaz à Saint-Pétersbourg, confirmant que « Budapest entend suivre une ligne de souveraineté énergétique par le dialogue direct avec Moscou ».

D’autre part, la Hongrie semble avoir son propre agenda. En 2019, elle est devenue membre observateur du Conseil turc et de l’Assemblée parlementaire des pays turcophones. Pendant le conflit du Haut-Karabakh, la Hongrie a soutenu ouvertement l’Azerbaïdjan et s’est engagée à financer la reconstruction des zones occupées par les Azerbaïdjanais.

En 2024, le pays magyar (avec l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Bulgarie et la Roumanie) a créé une entreprise pour la construction d’une ligne de transmission électrique depuis la mer Caspienne à travers la Géorgie, destinée à fournir de l’électricité à la Roumanie et à la Hongrie. La même année, l’entreprise hongroise MOL (troisième actionnaire d’Azeri-Chirag-Deepwater Gunashli (ACG)) a signé un accord d’exploration et d’exploitation dans le champ pétrolier et gazier de Shamakhi-Gobustan (Azerbaïdjan).

Budapest aspire à négocier d’égal à égal avec l’OTAN et l’Union européenne. L’histoire récente ne manque pas d’exemples de gouvernements ayant voulu se placer au même niveau que les grandes élites occidentales, avec des résultats désastreux. Les élites hongroises semblent – ou veulent – ignorer que l’Occident ne connaît pas de relations entre égaux: chose que l’Orient, lui, connaît.

17:26 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Eurasisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eurasisme, hongrie, chine, europe, affaires européennes, viktor orban |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 04 octobre 2025

La rivalité entre Moscou et Washington dans le monde turcophone

La rivalité entre Moscou et Washington dans le monde turcophone

Stefano Vernole

Source: https://telegra.ph/La-rivalit%C3%A0-tra-Mosca-e-Washingto...

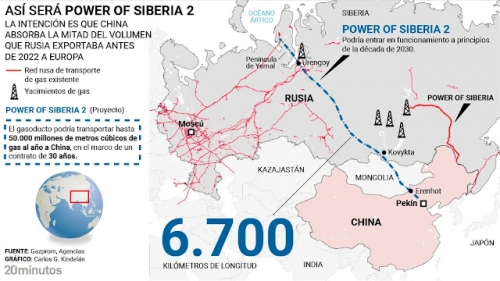

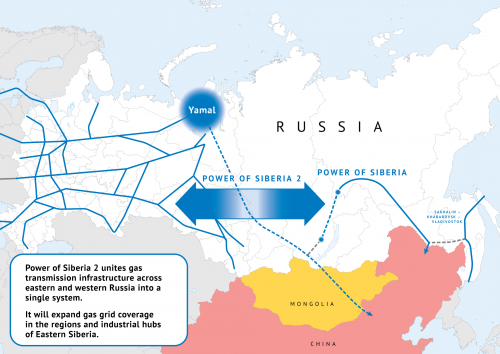

Le grand partenariat eurasiatique représente en effet la seule carte dont disposent Moscou et Pékin pour concilier leurs projets d’infrastructures dans la région.

Tandis que l’administration Trump joue la carte de la séduction face aux «swing states» en les attirant avec de nouveaux accords énergétiques — comme celui proposé à la Turquie pour l’achat de son GNL, devenu manifestement moins attrayant après le doublement de la connexion énergétique russo-chinoise — et dans les secteurs de la technologie nucléaire civile et de l’aviation, ou proposé au Kazakhstan et à l’Ouzbékistan, avec 12 milliards de dollars dans les secteurs aérien, ferroviaire et dans celui des matières premières, la Russie mise sur une stratégie globale et promeut le concept « Altaï, patrie des Turcs » ainsi que le projet « Grand Altaï » comme contrepoids à l’Organisation des États turciques (OTS). Par le biais de conférences, d’expéditions et d’initiatives soutenues par l’État, Moscou cherche à se positionner non comme un acteur marginal dans le monde turc, mais comme son centre historique et culturel, notamment après la médiation nécessaire atteinte avec Istanbul en Syrie après la chute d’Assad.

Selon divers documents publiés, la Russie commence à percevoir l’OTS comme un défi à sa présence en Asie centrale, et la narration de l’Altaï présente la région Sayan-Altaï comme le berceau des langues, des États et de la culture turcs aux 6ème-7ème siècles. Les historiens et fonctionnaires russes soulignent combien l’Altaï est le lieu d’origine sacré des peuples turcs et représente un espace de coexistence entre communautés slaves et turques au nom d’une origine eurasiatique commune.

Cette vision de la translatio imperii permet à Moscou de se présenter en «gardienne» du patrimoine turc, tout comme la Turquie l’a fait, à l’inverse, avec la gestion de Sainte-Sophie à Istanbul.

Des conférences comme le Forum international de l’Altaï à Barnaoul, la publication de la Chronique de la civilisation turque et des programmes pour la jeunesse en turcologie donnent à ce récit un certain poids académique. Cette approche met en lumière le rôle de la Russie comme centre de civilisation et non comme périphérie.

Moscou promeut le projet « Grand Altaï » comme une initiative transfrontalière reliant la Russie, le Kazakhstan, la Mongolie et la Chine. Les objectifs proclamés du projet en matière d’écologie, d’échanges scientifiques et de renaissance culturelle s’alignent sur des objectifs politiques plus larges: renforcer le patrimoine turc dans une identité eurasiatique; étendre le soft power russe à travers des projets transfrontaliers; démontrer la capacité à établir des plateformes d’interconnexion alternatives.

En juillet 2025, le Premier ministre Mikhaïl Michoustine a accueilli à Manzherok, en République de l’Altaï, des dirigeants venus du Kazakhstan, d’Arménie, de Biélorussie et d’autres pays. Bien que présenté officiellement comme un forum environnemental, l’événement a aussi servi de plateforme pour discuter d’intégration et de commerce, révélant ainsi sa nature géopolitique sous couvert culturel.

Les États d’Asie centrale cherchent à équilibrer prudemment les deux cadres.

Le Kazakhstan a reconnu l’Altaï comme une « patrie sacrée de la civilisation turque », tout en s’engageant activement dans des projets lancés par l’Organisation des États turciques (OTS), tels que le livre d’histoire turc commun et l’alphabet unifié. L’Ouzbékistan et le Kirghizistan participent à des festivals et expéditions sur l’Altaï, obtenant une légitimité culturelle sans engagements politiques plus profonds.

Pendant ce temps, les initiatives de l’OTS continuent de progresser. Le livre d’histoire, coordonné par l’Académie turque, est en cours de rédaction et l’alphabet unifié, approuvé en 2024, est introduit progressivement. La Russie observe les deux initiatives avec suspicion, craignant que le nationalisme turcophone ne soit utilisé contre l’intégration eurasiatique.

Plutôt que d’affronter directement l’OTS, la Russie insère l’Altaï dans des stratégies eurasiatiques plus larges, y compris les programmes culturels de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et le dialogue avec l’Union économique eurasiatique (UEE). La compétition concerne cependant moins l’interprétation historique que la définition de futures constellations d’influence.

La stabilité de l’Asie centrale est devenue une composante essentielle de la stabilité même de la République populaire de Chine. Le Traité de bon voisinage, d’amitié et de coopération éternelle, signé à Astana le 17 juin 2025, engage six parties à ne pas s’aligner l’une contre l’autre, à la modération réciproque, aux consultations et à l’élargissement de la coopération en matière de sécurité et d’économie, tout en intégrant les principes de souveraineté et d’intégrité territoriale, et en permettant des liens opérationnels plus profonds.

Les récents sommets de Xi’an et d’Astana ont créé 13 plateformes de coopération et mis en place un Secrétariat pour en coordonner la mise en œuvre. En juillet 2025, la Chine et ses partenaires d’Asie centrale ont inauguré des centres de coopération au Xinjiang pour la réduction de la pauvreté, l’échange éducatif et la prévention de la désertification. Leur mission est pratique: emplois ruraux, formation professionnelle, transfert de technologies et gestion environnementale afin de réduire les racines de l’insécurité.

Les corridors économiques terrestres à travers le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan revêtent aujourd’hui une importance stratégique. L’Asie centrale offre à Pékin une diversification des routes, des tampons physiques contre les chocs maritimes et un accès aux marchés adjacents. La Chine a approuvé la troisième connexion ferroviaire Chine-Kazakhstan, a avancé la ligne Chine-Kirghizistan-Ouzbékistan après des décennies de négociations et a amélioré les routes avec le Tadjikistan. Les services de conteneurs se sont étendus et le corridor transcaspien a vu sa capacité et sa coordination améliorées. Pékin combine la logistique au pilotage sécuritaire: gestion des frontières, partage de données et formations conjointes, souvent sous l’égide de l’OCS.

Le grand partenariat eurasiatique représente en effet la seule carte dont disposent Moscou et Pékin pour concilier leurs projets d’infrastructures dans la région, fournir à l’Asie centrale la connectivité nécessaire à son essor économique et empêcher les États-Unis d’y créer un foyer de déstabilisation de toute l’Eurasie.

La stratégie du président Vladimir Poutine de centraliser le pouvoir dans la Fédération de Russie a des implications particulières pour les régions frontalières russes, qui ont poursuivi un dialogue avec les États voisins. Le territoire de l’Altaï et la République de l’Altaï — deux régions frontalières russes du sud-ouest de la Sibérie — participent ainsi à une initiative régionaliste avec les régions voisines de la Chine, du Kazakhstan et de la Mongolie. Cette alliance régionale multilatérale entre administrations infranationales vise à coordonner les politiques de développement économique dans la sous-région des monts Altaï. Ses perspectives dépendent en grande partie du soutien politique et économique des autorités fédérales russes, mais aussi du consensus chinois et de l’élaboration d’un soft power eurasiatique plus que jamais nécessaire au vu des défis géostratégiques actuels.

18:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : asie centrale, actualité, pays turcophones, turcophonie, asie, chine, russie, altaï, affaires asiatiques, connectivité, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 01 octobre 2025

Les sanctions et les droits de douane sont utiles. À ceux qui les ignorent

Les sanctions et les droits de douane sont utiles. À ceux qui les ignorent

Enrico Toselli

Source: https://electomagazine.it/le-sanzioni-e-i-dazi-servono-a-...

Les sanctions sont sans aucun doute utiles. Elles renforcent ceux qui ne les imposent pas. Tout comme les droits de douane. Les exportations de viande bovine américaine vers la Chine ont atteint une valeur de 8,1 millions de dollars en juillet et de 9,5 millions en août. L'année dernière, leur valeur était respectivement de 118 et 125 millions de dollars.

Les Chinois sont-ils devenus végétariens ? Non, les exportations de viande bovine australienne ont atteint 221 millions de dollars en juillet et 226 millions en août. Soit une augmentation d'environ 80 millions par mois par rapport à l'année dernière. Les exportations de viande brésilienne vers la Chine ont également augmenté.

Le problème pour les États-Unis est que la viande australienne coûte moins cher que la viande américaine et que les consommateurs chinois risquent de continuer à préférer la viande australienne même après un éventuel accord sur les droits de douane entre Washington et Pékin.

Cela vaut pour la viande bovine en Chine, mais aussi pour tout autre produit partout ailleurs dans le monde. Si les consommateurs russes s'habituent à des fromages « faux italiens » qui coûtent moins cher que les originaux, ils pourraient continuer à les acheter même après la fin des sanctions.

C'est pourquoi les sanctions sont contre-productives pour ceux qui les appliquent. Et seuls des idiots finis, ou de mauvaise foi, peuvent ne pas comprendre l'absurdité du chantage de Trump à l'Europe: les États-Unis imposeront des sanctions très sévères à Moscou si l'Europe cesse d'acheter du gaz et du pétrole à la Russie.

Et où l'Europe devra-t-elle s'approvisionner? Chez son allié américain, bien sûr. Au même prix? Bien sûr que non. Un peu plus cher. Seulement quatre ou cinq fois plus cher.

Ainsi, après avoir perdu le marché russe, l'Europe devra perdre encore plus de compétitivité sur la scène mondiale. Et les europhiles, bien sûr, ont dit OUI.

18:24 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, sanctions, états-unis, chine, brésil, australie, viande bovine, europe, affaires européennes, droits de douane |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 29 septembre 2025

Les racines profondes de la géopolitique actuelle

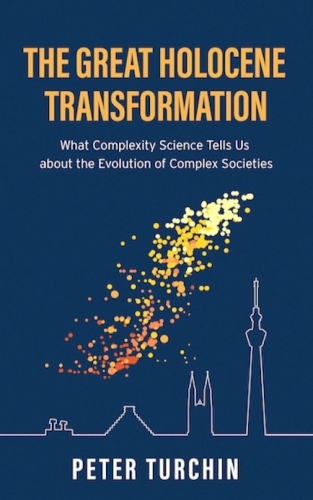

Les racines profondes de la géopolitique actuelle

Peter Turchin

Source: https://geoestrategia.eu/noticia/45185/geoestrategia/las-...

Chine, Russie et Iran : quel est leur dénominateur commun ? Le plus évident est qu’ils sont aujourd’hui les principaux rivaux géopolitiques des États-Unis. Comme l’a récemment écrit Ross Douthat dans une tribune du NYT, intitulée "Qui est en train de gagner la guerre mondiale ?", « il est utile que les Américains considèrent notre situation à l’échelle globale, avec la Russie, l’Iran et la Chine formant une alliance révisionniste qui met à l’épreuve notre puissance impériale » (voir: https://www.nytimes.com/2025/07/12/opinion/trump-russia-c... ).

La publication d’aujourd’hui porte sur une similitude beaucoup moins reconnue entre ces trois puissances challengeuses, liée à l’histoire profonde de ces empires eurasiens.

Comme je l’ai soutenu dans une série de publications au cours des vingt dernières années, et que je soutiendrai de manière plus détaillée dans mon prochain livre, le principal moteur de « l’impériogenèse » (les processus sous-jacents à l’essor des empires) est la compétition interétatique. L’intensité de cette compétition est, à son tour, amplifiée par les avancées dans les technologies militaires. Chaque révolution militaire génère ainsi une série de méga-empires. Nous vivons aujourd’hui encore à l’ombre de deux anciennes révolutions militaires majeures.

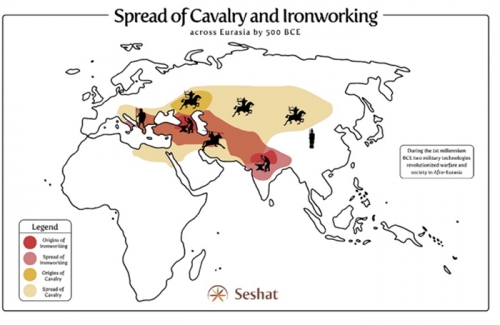

La révolution de la cavalerie bardée de fer remonte à environ 1000 av. J.-C. Bien que l’équitation et la fonte du fer aient été inventées indépendamment (et dans des régions différentes, voir l’infographie ci-dessous), vers 500 av. J.-C., elles se diffusaient conjointement (pour voir les cartes d’expansion, voir les figures 2 et 3 de notre article « L’essor des machines de guerre ») (ici: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/jour...). L’histoire détaillée de cette révolution militaire et de ses effets profonds sur l’histoire mondiale se trouve dans mon livre Ultrasociety.

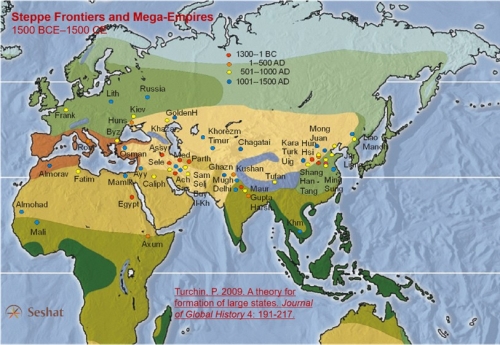

En résumé, la révolution de la cavalerie bardée de fer a transformé la Grande Steppe eurasienne en une zone motrice d’impériogenèse. Ce cœur continental était le foyer de pasteurs nomades, dont la principale force militaire reposait sur des archers montés à cheval. La plupart des méga-empires prémodernes se trouvaient sur les « rives » de cette « mer d’herbe » (voir la seconde infographie ci-dessous).

L’un de ces ensembles impériaux, le nord de la Chine, bordait la région steppique orientale (Grande Mongolie). Un autre, l’Iran, faisait face à la steppe centrale (Turkestan). Le troisième, la Russie, s’est développé sous l’influence de la steppe occidentale (région pontique-caspienne). Le nord-est de l’Europe a été intégré un peu tardivement, ses régions forestières n’ayant adopté l’agriculture que vers la fin du premier millénaire de notre ère. Mais ce qui unit ces trois régions impériales – Chine, Iran et Russie – c’est leur développement en interaction étroite avec l’Asie intérieure.

L’autre révolution déterminante fut, bien sûr, celle qui a pris naissance en Europe occidentale autour de 1400 apr. J.-C. Ses deux composantes furent les armes à poudre et les navires transocéaniques. C’est pourquoi je l’appelle la « Révolution des canonnières ». Les parallèles entre ces deux révolutions sont frappants. Les Asiatiques de l’intérieur montaient à cheval et tiraient des flèches, tandis que les Européens naviguaient et tiraient des boulets de canon. L’océan mondial a joué le même rôle que la « mer d’herbe ». Les historiens ont noté ces similitudes. Par exemple, l’historien du Sud-Est asiatique Victor Lieberman a qualifié les Européens d' « Asiatiques de l’intérieur de race blanche ».

Les lecteurs familiers des théories géopolitiques de Mackinder, Mahan, Spykman et autres (sinon, consultez cet article Wikipédia: https://en.wikipedia.org/wiki/Geopolitics) reconnaîtront immédiatement les similitudes entre ce que j’aborde ici et plusieurs concepts géographiques centraux de ces théories (le Heartland, le Rimland, les îles…). Mon analyse historique montre que le conflit entre l’Empire américain et la Chine, la Russie et l’Iran a été marqué par les deux grandes révolutions militaires, ce qui éclaire et affine les théories géopolitiques traditionnelles.

Ainsi, la Grande Steppe (considérée comme une région cruciale par diverses théories géopolitiques) n’a aujourd’hui que peu d’importance, sauf par son impact historique. Vers 1900, la Russie et la Chine l’avaient complètement dominée. Aujourd’hui, elle abrite un groupe d’États faibles et insignifiants sur le plan géopolitique, comme la Mongolie et les « -stans ». Les successeurs des anciens méga-empires qui se sont formés aux frontières de la steppe sont aujourd’hui les véritables détenteurs du pouvoir eurasiatique.

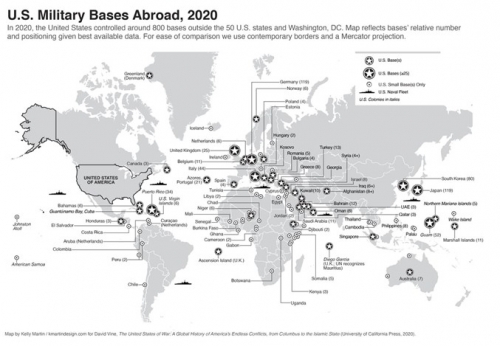

Le second pôle de pouvoir est l’Océanie, qui est né sur les côtes occidentales de l’Eurasie au 16ème siècle (Portugal, Espagne, Pays-Bas et îles Britanniques), puis s’est étendu à travers l’Atlantique pour devenir aujourd’hui un empire global, gouverné depuis Washington, avec Bruxelles comme capitale secondaire (même si des fissures existent entre ces deux centres de pouvoir à cause des politiques de Donald Trump). Une bonne façon de visualiser cette entité géopolitique est une carte des bases militaires américaines.

Autres cartes: https://www.basenation.us/maps.html

La logique géopolitique de l’Océanie — l’encerclement des empires eurasiatiques — est évidente.

Comme je l’ai mentionné précédemment, l’unité de cette Océanie a été en partie sapée par les politiques de Donald Trump. Mais il ne faut pas non plus surestimer l’unité de la ceinture impériale eurasienne. La principale raison de l’alliance étroite actuelle entre la Chine et la Russie est la pression géopolitique exercée par les États-Unis et leurs alliés. L’Iran est le membre le plus faible de cette triade et le moins intégré avec les deux autres (même s’il est probable que cela change à l’avenir, car il subit une forte pression du tandem Israël/États-Unis).

Cela m’amène à une dernière observation. Contrairement aux puissances terrestres impériales, les puissances maritimes ploutocratiques sont traditionnellement réticentes à utiliser leurs propres citoyens comme chair à canon. Ainsi, les républiques marchandes italiennes faisaient appel à des mercenaires. L’Empire britannique préférait employer des troupes indigènes, comme les fameux Gurkhas. Aujourd’hui, l’Empire américain hésite à engager des soldats américains dans des guerres ouvertes et tend donc à recourir à des États clients : Taïwan contre la Chine, l’Ukraine contre la Russie et Israël contre l’Iran.

11:31 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, géopolitique, eurasie, eurasisme, iran, chine, russie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 25 septembre 2025

Chine, simulacres et mort de l’authenticité

Chine, simulacres et mort de l’authenticité

Quand les copies triomphent et que la dernière braise du goût s’éteint

Alexander Douguine

Alexander Douguine affirme que la Chine ne produit que des simulacres, exposant ainsi la vacuité des prétentions occidentales à l'authenticité et révélant que le vrai discernement appartient uniquement à l'esprit aristocratique.

Si l'on observe attentivement la Chine, il devient évident qu’elle ne produit que des simulacres. On peut goûter au whisky chinois ou conduire une voiture chinoise. Cela ressemble à la chose, et pourtant ce n’est absolument pas la chose. Ici, nous sommes désemparés. Après Deng Xiaoping, les Chinois ont appris à copier absolument tout avec une précision parfaite. Mais ils ne créent rien de nouveau. Savez-vous pourquoi ? Parce que, dans la tradition chinoise — dans le confucianisme, le taoïsme, et même dans le bouddhisme, qui est d’origine indo-européenne mais a été domestiqué par la Chine — ce qui est nouveau appartient au domaine maudit. Et c'y est justement placé.

Copier est sûr. Créer est dangereux. C’est pourquoi, comme l’a justement remarqué le critique d’art Dmitri Khvorostov, l’art chinois — même l’art d’avant-garde — ne produit que de l’ornement. Là où l’Européen éprouve une rupture psychique (ou esthétique), le Chinois produit de l’ornement. Rien de plus.

Les Chinois sont un peuple profondément sain d’esprit. C’est pourquoi ils ne produisent que des simulacres.

Mais comment distinguer l’authentique du faux ? Ici, la question va bien au-delà de la Chine.

Pour quelqu’un dont le Dasein¹ existe de façon inauthentique, originaux et contrefaçons n’existent pas. Il n’a tout simplement aucune capacité à distinguer le vrai de la cheap imitation. Parce qu’il est lui-même un faux. Même s’il est au sommet de la richesse et possède d’énormes sommes d’argent. Les super-riches sont entourés de misérables babioles contrefaites, tout en étant convaincus de vivre au milieu de pièces originales. Parce que leur être même est sans valeur. Leur Dasein existe comme le "On", das Man², et donc leur goût et leur capacité de discernement sont profondément plébéiens.

Ce qui distingue un aristocrate d’un plébéien, ce n’est ni le statut social ni la richesse, mais la capacité de discernement. Je crois que c’est exactement ce que Lord Henry disait à Dorian Gray, bien que je n’en sois pas sûr. Evgueni Vsevolodovitch Golovine³ me l’a définitivement dit (ou peut-être pas ; je commence à confondre histoire personnelle et histoire du monde…). Il soulignait, avant tout, la capacité à distinguer la copie de l’original. C’est en ce sens que nous avons L’Exemple de Henri Suso⁴. Qu’une chose existe en tant qu’exemplaire n’est donné que par une expérience intérieure subtile. L’expérience de Dieu.

Les Chinois ont réglé la question: ils produisent des contrefaçons, mettant de côté le mystère de l’original. Ce n’est pas leur affaire.

Les consommateurs russes sont encore plus naïfs — ressemblant à de joyeuses villageoises ukrainiennes des bourgades les plus reculées: elles respirent l’arôme, savourent le goût, distinguent le cher du bon marché. Pourtant, elles-mêmes ne sont rien de plus que des babioles, objets produits en masse avec plus ou moins de défauts.

Pour les Chinois, cela ne pose aucun problème. En fait, pour eux, il n’y a aucun problème.

La capacité européenne à distinguer l’original du faux est la dernière braise vacillante du goût aristocratique. Un écho lointain d’une époque où cela avait encore de l’importance. Seule, peut-être, la princesse Vittoria de Aliata⁵ avec son merveilleux château ou le père de notre splendide grand-duc Georges Mikhaïlovitch⁶ sont capables de percevoir cette différence. Les autres — pas du tout.

C’est précisément pour cela que la Chine est invincible. Elle a ôté le voile dont se parait l’Occident moderne. L’Occident revendique l’authenticité, tout en n’en ayant pas la moindre compréhension.

Baudrillard était très perspicace. Nous vivons dans le troisième ordre des simulacres⁷. Il ne faut pas revendiquer l’authenticité. Cela ne fait que vous rendre plus ridicule et vulgaire.

Le whisky, le vin et le parfum n’ont désormais plus d’autre saveur que celle qu’on vous dit qu’ils ont.

Abandonnez cette chimère de conscience — les responsables des ventes pensent à votre place.

(Traduit du russe vers l'anglais et annoté par Constantin von Hoffmeister)

Notes du traducteur :

(1) Note du traducteur (NT) : Dasein (« être-là ») est le terme de Martin Heidegger pour désigner l’existence humaine comprise comme le déploiement même de l’Être. Dans L'Être et le Temps (1927), Heidegger l’utilise pour décrire la modalité unique d’être par laquelle l’humain rencontre le monde et dévoile le sens.

(2) NT : Das Man (« le On ») est le terme de Heidegger pour désigner l’existence inauthentique, où les individus se conforment à des normes sociales impersonnelles plutôt que de choisir de manière authentique. Cela désigne la condition quotidienne de dissolution dans la voix collective anonyme de la société.

(3) NT : Evgueni Vsevolodovitch Golovine (1938-2010) était un poète, essayiste et penseur ésotérique russe, associé au Cercle de Youjinsky, un groupe intellectuel underground à Moscou des années 1960 aux années 1980. Puisant dans l’hermétisme, le romantisme allemand, le mysticisme médiéval et la philosophie nietzschéenne, Golovine a cultivé une esthétique aristocratique opposée au matérialisme soviétique et à la société de masse. Connu pour brouiller la biographie personnelle et le mythe historique, il devint une figure culte de la culture ésotérique post-soviétique.

(4) NT : Henri Suso (Heinrich Seuse en allemand, env. 1295-1366), mystique dominicain allemand, a écrit L’Exemple comme traité mystique autobiographique. Rédigé à la troisième personne pour éviter l’orgueil, il présente le « Serviteur de la Sagesse Éternelle » (Suso lui-même) comme un modèle vivant pour l’ascension de l’âme à travers la souffrance, la renonciation et l’union divine. En invoquant Suso, Douguine suggère que la capacité à reconnaître l’authentique dépend d’une perception intérieure affinée, proche du discernement mystique.

(5) NT : La princesse Vittoria Colonna di Paliano de Aliata (1953–2012) fut la dernière résidente de la Villa Valguarnera à Bagheria, en Sicile, l’une des grandes villas aristocratiques de l’île. Plus qu’une noble, elle fut aussi traductrice d’Ernst Jünger et participante active des milieux traditionalistes européens. Sa villa devint un lieu de rencontre pour écrivains, artistes et penseurs, y compris des représentants de la Nouvelle Droite européenne, et elle-même était proche de Guido Giannettini et d’autres intellectuels italiens de droite.

(6) NT : Le grand-duc Georges Mikhaïlovitch Romanov (né en 1981) est le fils unique de la grande-duchesse Maria Vladimirovna de Russie, héritière de la lignée Romanov, et du prince Franz Wilhelm de Prusse, membre de la dynastie allemande des Hohenzollern. Son père s’est converti à l’orthodoxie orientale lors de son mariage, prenant le nom de Mikhaïl Pavlovitch, et a été titré grand-duc dans les cercles monarchistes. Par sa mère russe et son père allemand, Georges unit les traditions des Romanov et des Hohenzollern, deux des plus grandes dynasties européennes, et sa famille demeure associée aux mouvements monarchistes et traditionalistes. Aujourd’hui, Georges réside principalement à Moscou, tandis que son père vit en Allemagne.

(7) NT : Jean Baudrillard (1929-2007) était un philosophe et théoricien culturel français surtout connu pour son concept de simulacres et d’hyperréalité. Par le « troisième ordre des simulacres », il entendait un stade où les signes et images ne représentent plus la réalité mais génèrent leur propre réalité autoréférentielle.

19:49 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, alexandre douguine, chine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 24 septembre 2025

La Chine ouvre la route polaire. Destination: Europe du Nord

La Chine ouvre la route polaire. Destination: Europe du Nord

Source: https://www.destra.it/home/la-cina-apre-la-rotta-polare-d...

La Chine a officialisé le premier service régulier de transport de conteneurs sur la Route maritime du Nord, reliant la Chine à l’Europe occidentale en seulement 18 jours. La société Haijie Shipping amorcera la nouvelle liaison avec un voyage inaugural à la fin du mois de septembre, déjà totalement réservé, en utilisant le porte-conteneurs Istanbul Bridge d’une capacité de 4890 EVP. L’itinéraire, baptisé « China-Europe Arctic Express », prévoit des départs de Qingdao, avec escales à Shanghai et Ningbo-Zhoushan, puis un transit par l’Arctique jusqu’au port britannique de Felixstowe, avec des destinations ultérieures à Rotterdam, Hambourg et Gdansk.

Le passage par l’Arctique sera saisonnier, la fenêtre d’exploitation étant limitée de juillet à novembre, jusqu’à ce que des navires de la classe supérieure des brise-glace soient disponibles, permettant d’étendre le service à l’hiver et au printemps. L’objectif est de réduire drastiquement les délais par rapport aux 28 jours habituels que dure le voyage par Suez, de capter le pic des importations européennes liées à la saison de Noël et de soulager les goulets d’étranglement dans les principaux terminaux.

Selon la compagnie, la réduction des temps de trajet permet aux fournisseurs de livrer plus rapidement, de réduire les coûts de stockage et d’accélérer les flux de capitaux. Le choix des ports européens a également été fait en fonction de la rapidité des opérations de débarquement et de manutention. Ce nouveau service représente un tournant: jusqu’à présent, les liaisons conteneurisées via l’Arctique étaient limitées à des voyages uniques entre la Chine et la Russie, tandis que la société China-Europe Arctic Express introduit un modèle plus proche des lignes régulières, avec plusieurs escales en Asie et en Europe.

L’intérêt chinois pour la route arctique est également confirmé par le lancement d’un nouveau service de surveillance satellitaire des glaces, développé par le ministère des Transports et l’Observatoire météorologique maritime de Tianjin, qui améliore la sécurité et la prévisibilité de la navigation.

Parallèlement, la Corée du Sud a également annoncé son intention de lancer des tests opérationnels sur la Route maritime du Nord à partir de l’été 2026, en créant une division gouvernementale spécifique dédiée à ce projet. Pour les ports méditerranéens (y compris italiens), une phase extrêmement complexe et délicate s’ouvre.

13:02 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : transport, arctique, route maritime arctique, chine, europe, affaires européennes, affaires asiatiques, transport maritime |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 23 septembre 2025

La victoire de l’Ours, de l’Éléphant et du Dragon

La victoire de l’Ours, de l’Éléphant et du Dragon

Alexandre Douguine

Animateur : Le sommet de l’OCS est sans doute l’événement numéro un, deux et trois, probablement, au monde aujourd’hui : du point de vue de la géopolitique, de l’économie, de la sécurité et de sa place dans l’espace médiatique. Selon vous, qu’est-ce qui prime dans ce cas, quand on commence à parler du sommet de Tianjin ?

Alexandre Douguine : Oui, c’est quelque chose de fondamental. Peut-être que ce sera précisément le point de bascule. En gros, le multipolarisme, tel qu’il est incarné dans l’OCS et les BRICS, repose sur trois piliers principaux: la Russie, la Chine et l’Inde. Trois États-civilisations incontestés. Trois pôles autonomes. Voilà ce qu’est le multipolarisme. Au départ, ce multipolarisme s’est construit prudemment, pourrait-on dire. L’idée était de le créer en dehors de l’Occident, mais pas contre l’Occident. Et si l’Occident l’avait accepté, on ne peut exclure qu’il aurait eu sa place dans ce monde multipolaire.

Mais ensuite est survenu un moment très intéressant. L’arrivée de Trump après Biden et les mondialistes, qui rejetaient catégoriquement le monde multipolaire et tentaient de préserver l’unipolarité, — Trump est arrivé avec un programme très complexe. D’un côté, il disait: je suis contre le mondialisme, je suis pour l’ordre agencé par les grandes puissances. On pouvait donc supposer qu’il s’intégrerait d’une certaine manière dans ce programme multipolaire, en essayant de maintenir le leadership des États-Unis, mais en renonçant aux plans mondialistes. Mais cela ne s’est pas produit. Trump a commencé à menacer les BRICS, à imposer de nouvelles sanctions, à poser des ultimatums à la Russie avec divers délais, à imposer des tarifs à tout le monde, et bien sûr, le point culminant a été l’imposition d’un tarif de 50% contre l’Inde parce qu'elle achetait prétendument du pétrole russe. En réalité, l’Occident achète lui-même ce même pétrole russe à l’Inde, et la Chine, qui achète également du pétrole russe, ne prête aucune attention aux menaces américaines, alors que Trump ne lui impose pas de tels tarifs élevés. Cela donne une image très contradictoire de la politique étrangère américaine. On a l’impression que l’Occident est en crise, d’autant plus qu’il y a des adversaires mondialistes qui sont contre Trump et contre le monde multipolaire, donc encore plus dangereux. Et Trump paraît osciller entre ce mal absolu et le multipolarisme. Un pas d’un côté, un pas de l’autre. Au début, il semblait qu’il accepterait, et même Marco Rubio a déclaré que nous vivions dans un monde multipolaire, que l’Amérique se fasse grande, que les autres rendent grandes l’Inde ou la Chine — on ne parlait pas de la Russie, mais en tout cas, pourquoi ne serions-nous pas de la partie? Ils se rendent grands, eux, et nous aussi, sans demander la permission à personne. Il semblait que ceci pouvait se passer pacifiquement. Mais ensuite, la situation a basculé: Trump a commencé à détruire cela, à saboter, à attaquer, à faire pression. Et là, une chose intéressante s’est produite: les tentatives de Trump — naïves, sporadiques, incohérentes — de détruire le monde multipolaire ont commencé à le renforcer.