mardi, 14 novembre 2023

Pour Marc Augé, l'anthropologue qui a fait entrer l'ethnologie dans la philosophie

Pour Marc Augé, l'anthropologue qui a fait entrer l'ethnologie dans la philosophie

par Pierfranco Bruni

Source: https://www.destra.it/home/addii-per-marc-auge-lantropologo-che-porto-letnologia-nella-filosofia/

Marc Augé, décédé le 24 juillet 2023, était un anthropologue qui entremêlait la connaissance des peuples et la sagesse de la pensée. Un philosophe qui a gravé dans le langage des mots l'affirmation d'une identité qui se grave dans la conscience d'un espace-temps qui s'affirme dans le lieu du temps et l'espace des lieux.

L'anthropologue est dans le philosophe et le philosophe dépasse la donnée scientifique de l'histoire. En effet, Marc Augé oppose à l'histoire les deux données fondamentales de la vision comparative : l'espace et le temps. Son "non-lieu" est une dimension qui, pour être comprise dans sa profondeur, doit se rattacher non seulement à un système de valeurs, mais à l'être. L'homme est une interrogation sur les valeurs, mais il est surtout une dissolution du système de cette interrogation dans une interaction de sens. Ses livres sont un voyage accompli entre les cultures africaines et occidentales. C'est dans cette fenêtre ouverte sur la connaissance et les matrices établies des traditions que se développe un horizon de vie au-delà de tous les si.

L'anthropologue est dans le philosophe et le philosophe dépasse la donnée scientifique de l'histoire. En effet, Marc Augé oppose à l'histoire les deux données fondamentales de la vision comparative : l'espace et le temps. Son "non-lieu" est une dimension qui, pour être comprise dans sa profondeur, doit se rattacher non seulement à un système de valeurs, mais à l'être. L'homme est une interrogation sur les valeurs, mais il est surtout une dissolution du système de cette interrogation dans une interaction de sens. Ses livres sont un voyage accompli entre les cultures africaines et occidentales. C'est dans cette fenêtre ouverte sur la connaissance et les matrices établies des traditions que se développe un horizon de vie au-delà de tous les si.

Il dit : "Dans la vie moderne, les mythes naissent quand les rituels meurent et perdent leur pouvoir créatif. Le choc a lieu entre la mémoire et le contemporain dans une saison de la vie où les civilisations ont besoin de rencontrer l'appartenance dans une géographie de l'identité.

L'anthropologue des civilisations dans l'homme a déclenché le signifiant du présent dans l'avenir : "Être contemporain, c'est mettre l'accent sur ce qui, dans le présent, délimite quelque chose de l'avenir. Délimiter quelque chose de l'avenir, c'est lire avec clairvoyance la mesure des "choses" sur un plan proprement phénoménologique. Et c'est ici que l'anthropologue est lié au philosophe.

L'anthropologue des civilisations dans l'homme a déclenché le signifiant du présent dans l'avenir : "Être contemporain, c'est mettre l'accent sur ce qui, dans le présent, délimite quelque chose de l'avenir. Délimiter quelque chose de l'avenir, c'est lire avec clairvoyance la mesure des "choses" sur un plan proprement phénoménologique. Et c'est ici que l'anthropologue est lié au philosophe.

Parmi ses livres, je voudrais rappeler :

- Fictions fin de siècle, Paris, Fayard, 2000

- Les Formes de l’oubli, Paris, Payot & Rivages, 2001

- Journal de guerre, Paris, Galilée, 2003

- Le Temps en ruines, Paris, Galilée, 2003

- Pour quoi vivons-nous ?, Paris, Fayard, 2003

- Le Métier d'anthropologue. Sens et liberté, Paris, Galilée, 200610

- Casablanca, Paris, Le Seuil, 2007

- Éloge de la bicyclette, Paris, Payot & Rivages, 2008

- Où est passé l'avenir, Paris, Panama, 2008 ; rééd. Paris, Le Seuil, 2011

- Le Métro revisité, Paris, Le Seuil, 2008

- Génie du paganisme, Paris, Gallimard (coll. Folio), 2008.

- Pour une anthropologie de la mobilité, Paris, Payot & Rivages, 2009

- Carnet de route et de déroutes, Paris, Galilée, 2010

- La Communauté illusoire, Paris, Payot & Rivages, 2010

- Journal d'un SDF, Paris, Le Seuil, 2011

- La Vie en double. Voyage, ethnologie, écriture, Paris, Payot & Rivages, 2011

- L'Anthropologue et le monde global, Paris, Armand Colin, 2013

- Les Nouvelles Peurs, Paris, Payot & Rivages, 2013

- Une ethnologie de soi : le temps sans âge, Paris, Le Seuil, 2014

- Éloge du bistrot parisien, Paris, Payot & Rivages, 2015

- La Sacrée Semaine qui changea la face du monde, Paris, Odile Jacob, , 71 p. (ISBN 978-2-7381-3389-2)

- L'Avenir des terriens : fin de la préhistoire de l'humanité comme société planétaire (trad. de l'italien), Paris, Albin Michel, , 132 p. (ISBN 978-2-226-39388-3)

- Qui donc est l'autre ?, Paris, Odile Jacob, , 320 p. (ISBN 978-2-7381-3959-7)

Un chemin non négligeable. Dont le centre est défini par son regard constant sur le temps, qui est devenu une véritable attraction. En arrière-plan de ses études, surtout au cours des dernières décennies, s'est imposé le thème de la mondialisation, sur lequel il s'attarde, arguant dans une de ses parenthèses : "Dans le concept de mondialisation, et chez ceux qui s'y réfèrent, il y a une idée de la complétude du monde et de l'arrêt du temps qui dénote une absence d'imagination et un enchevêtrement dans le présent profondément contraire à l'esprit scientifique et à la morale politique".

Un chemin non négligeable. Dont le centre est défini par son regard constant sur le temps, qui est devenu une véritable attraction. En arrière-plan de ses études, surtout au cours des dernières décennies, s'est imposé le thème de la mondialisation, sur lequel il s'attarde, arguant dans une de ses parenthèses : "Dans le concept de mondialisation, et chez ceux qui s'y réfèrent, il y a une idée de la complétude du monde et de l'arrêt du temps qui dénote une absence d'imagination et un enchevêtrement dans le présent profondément contraire à l'esprit scientifique et à la morale politique".

Dans un tel contexte, la problématique du mythe s'est imposée. C'est-à-dire des symboles et des manifestations qui leur sont associées : "Les dieux sont au centre de l'univers symbolique compris comme l'ensemble des représentations des systèmes d'activité humaine : on ne peut passer de l'un à l'autre de ces systèmes, et d'une pratique à l'autre, que grâce à leur médiation".

Marc Augé a traversé les archétypes des mythes en plaçant l'anthropologie et l'archéologie dans un dispositif ethnique, ou plutôt ethnologique, comme les faces d'une même pièce. Ainsi. L'anthropologie non comme un métier mais comme la véritable sagesse du savoir. Le savoir antique dans une base de méditations représentatives. Les héritages ont ainsi trouvé leur place dans le non-lieu de l'espace-temps dans lequel les hommes ont construit, laissant la grotte leur hutte. L'anthropologue qui a fait entrer l'ethnologie dans la philosophie.

15:42 Publié dans anthropologie, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anthropologie, marc augé, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Washington Post : Gaza et la doctrine catastrophique de Dahiya

Washington Post : Gaza et la doctrine catastrophique de Dahiya

Source: https://www.piccolenote.it/mondo/wp-gaza-e-la-catastrofica-dottrina-dahiya

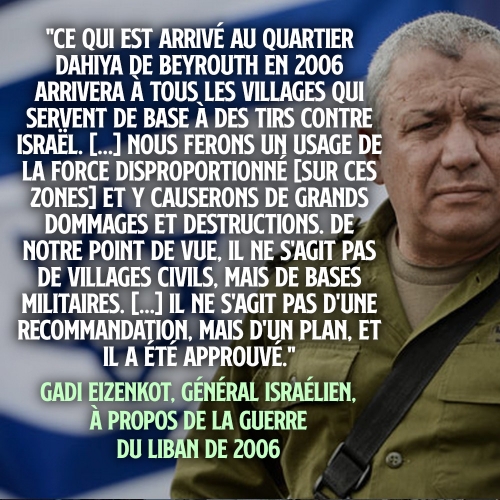

"Nous exercerons une puissance disproportionnée contre chaque village d'où sont tirés des coups de feu sur Israël et nous causerons d'immenses dégâts et destructions". C'est ainsi que Gadi Eisenkot a expliqué la "doctrine Dahiya" en 2008.

Gaza, les effets de la doctrine Dahiya

"L'armée israélienne a peu de temps pour achever ses opérations à Gaza avant que la colère des Arabes de la région et la frustration des États-Unis et d'autres pays face au nombre croissant de victimes civiles ne tirent un trait sur l'objectif d'Israël d'éradiquer le Hamas, ont déclaré des responsables américains cette semaine". Tel est l'article principal du New York Times du 9 novembre.

L'article de Hamos Arel dans Haaretz intitulé: "Guerre Israël-Hamas: Tsahal [forces de défense israéliennes] dit qu'elle durera des mois, les signaux venant des États-Unis ne vont pas au-delà de quelques semaines" va dans le même sens.

Déclaration de Leaf et déclaration de Hagari

L'un de ces signaux est la déclaration de Barbara Leaf, secrétaire d'État adjointe aux affaires du Proche-Orient, à la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, selon laquelle le nombre de victimes à Gaza reste incertain et "pourrait même être plus élevé que ce qui a été rapporté publiquement".

Jusqu'à présent, les États-Unis avaient tenté d'atténuer le bilan tragique, aujourd'hui ils l'augmentent même (à juste titre : de nombreuses personnes se trouvent encore sous les décombres et parmi les blessés, plusieurs mourront, notamment parce que les installations médicales ont été dévastées).

Le nombre croissant de victimes civiles choque le monde entier et les dirigeants occidentaux ont de plus en plus de mal à légitimer ce qui se passe par le droit à la défense d'Israël. La réaction de Tel-Aviv est excessive, disproportionnée et même inintelligente, car elle a enterré sous les décombres de Gaza la vague de solidarité mondiale suscitée par l'attaque du Hamas et son image internationale.

La réaction excessive a été publiquement admise par le porte-parole des FDI, Daniel Hagari, qui "parlant de la phase initiale de l'offensive, a révélé que "l'accent" de la riposte des FDI était "sur les dégâts plutôt que sur la précision"".

L'aveu de Hagari a été rapporté dans le Washington Post du 10 novembre par Ishaan Tharoor, dans un article où, rapportant ses commentaires sur ce qui se passe à Gaza, il explique que "derrière tout cela - et implicitement dans la mention par Hagari de l'"accent" mis sur les dommages plutôt que sur la précision - se trouve une doctrine militaire qu'Israël a adoptée depuis longtemps et semble avoir adoptée dans cette circonstance également".

La doctrine Dahiya

Il s'agit de la "doctrine Dahiya", écrit Tharoor, qui "a pris forme dans le sillage de la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah au Liban" et qui porte le nom du quartier de Beyrouth réduit en ruines par les tirs israéliens en réponse à l'enlèvement de deux de ses soldats. Une réaction brutale qui a surpris le Hezbollah, qui s'attendait à quelques tirs de missiles.

"La doctrine qui a émergé du conflit a été formulée sous sa forme la plus familière par le commandant de Tsahal, Gadi Eisenkot. "Nous exercerons une puissance disproportionnée contre chaque village à partir duquel des coups de feu sont tirés sur Israël et causent d'immenses dégâts et destructions. De notre point de vue, ce sont des bases militaires", a-t-il déclaré à un journal israélien en 2008. "Il ne s'agit pas d'une suggestion. Il s'agit d'un plan déjà autorisé".

À peu près à la même époque, l'ancien colonel israélien Gabriel Siboni a rédigé un rapport pour l'Institut d'études de sécurité nationale de l'université de Tel-Aviv, dans lequel il affirme que les provocations militantes du Liban, de la Syrie ou de Gaza doivent être contrées par des attaques "disproportionnées", qui ne visent qu'en second lieu à éliminer la capacité de l'ennemi à lancer des roquettes ou d'autres attaques. L'objectif doit plutôt être d'infliger des dommages durables, sans tenir compte des conséquences civiles, afin de dissuader l'ennemi à l'avenir".

Au début d'une phase d'hostilités, les FDI doivent agir immédiatement, de manière décisive et avec une force disproportionnée par rapport aux actions de l'ennemi et à la menace qu'il représente", écrit-il. "Une telle réponse vise à infliger des dommages et des punitions dans une mesure qui nécessitera des processus de reconstruction longs et coûteux".

Les guerres de Gaza et la doctrine Dahiya

"Une telle doctrine, écrit M. Tharoor, semble avoir été en place même pendant une série d'hostilités entre le Hamas, qui a attaqué à partir de Gaza, et Israël à la fin de 2008 et au début de 2009. Un rapport commandité par l'ONU sur ce conflit, au cours duquel plus de 1400 Palestiniens et Israéliens ont trouvé la mort (14 pour ces derniers, dont quatre tués par des tirs amis), a conclu que la campagne d'Israël était "délibérément disproportionnée, conçue pour punir, humilier et terroriser la population civile, diminuer radicalement la capacité économique locale à travailler et à subvenir à ses besoins, et imposer un sentiment imminent de dépendance et de vulnérabilité".

"La doctrine est restée en vigueur dans les années qui ont suivi. Les correspondants militaires israéliens et les analystes de la sécurité ont signalé à plusieurs reprises que la doctrine Dahiya était la stratégie adoptée par Israël pendant la guerre de Gaza de l'été dernier", a observé l'universitaire palestinien-américain Rashid Khalidi à l'automne 2014, lorsqu'une nouvelle campagne militaire israélienne a entraîné la mort de plus de 1460 civils, dont près de 500 enfants. Soyons francs : il ne s'agit pas tant d'une doctrine stratégique que d'un plan explicite de punition collective, un signe avant-coureur de crimes de guerre probables".

Il n'est pas surprenant, ajoute Khalidi, que la doctrine Dahiya ait été peu mentionnée dans les déclarations des hommes politiques américains et dans les rapports de guerre de la plupart des grands médias américains, qui se sont contentés de décrire les actions d'Israël comme de l'"autodéfense".

La doctrine Dahiya est devenue folle

C'est également le cas de la guerre actuelle, au cours de laquelle, comme le note M. Tharoor, "de nombreux hommes politiques israéliens ont appelé à la destruction totale de Gaza, au dépeuplement du territoire et même à la réinstallation d'Israël" dans la bande de Gaza.

Gaza, le djihad juif à l'œuvre

Personne en Israël, bien sûr, "n'a explicitement invoqué la 'doctrine Dahiya' comme programme pour la destruction déchaînée de Gaza", note Tharoor, mais il note que le susmentionné "Eisenkot est un membre du 'cabinet de guerre' d'Israël".

En fait, ce n'est pas n'importe quel membre, il dirige le cabinet en question avec le belliqueux Benjamin Netanyahu et Benny Gantz (qui, bien que considéré comme modéré, a promu sa candidature au poste de premier ministre lors des élections de 2019 avec une vidéo dans laquelle il se vantait d'avoir ramené des zones entières de Gaza "à l'âge de pierre" pendant la guerre de 2014, au cours de laquelle il commandait les FDI).

En bref, l'attaque officieuse contre Gaza n'est pas seulement dictée par une soif de vengeance, mais par une doctrine lucide ; ou, peut-être mieux, une combinaison de ces éléments, avec la " doctrine Dahiya " portée à un niveau exponentiel et catastrophique.

14:44 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : doctrine dahiya, israël, gaza, palestine, liban, proche-orient, levant |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Freud et la tradition mystique juive : un essai de David Bakan

Freud et la tradition mystique juive: un essai de David Bakan

Giovanni Sessa

Source: https://www.paginefilosofali.it/freud-e-la-tradizione-mistica-ebraica-un-saggio-di-david-bakan-giovanni-sessa/

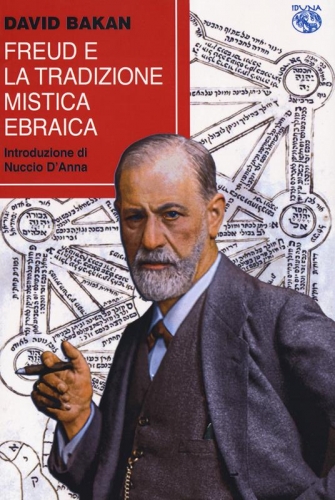

La psychanalyse est l'une des formes déviantes et les plus envahissantes du spiritualisme contemporain, comme le démontrait très bien Julius Evola. Elle a joué un rôle important dans la perte du "Centre" par l'homme contemporain. Ce résultat est inscrit dans l'humus culturel et spirituel qui a agi sur la formation de son fondateur, Sigmund Freud. C'est ce que rappelle David Bakan, ancien professeur de psychologie à l'université de York au Canada, décédé en 2004, dans l'ouvrage Freud et la tradition mystique juive, désormais disponibles en version italienne dans les librairies grâce à Iduna editrice (pour les commandes : associazione.iduna@gmail.com, pp. 280, 24,00 euros).

Le volume est précédé d'un essai introductif de Nuccio D'Anna. Ce dernier, en accord avec l'auteur, note que, dès son plus jeune âge, Freud avait acquis une connaissance linguistique approfondie de la Bible. Le psychanalyste avait appris à respecter le régime alimentaire juif traditionnel, à converser en yiddish avec sa famille et à pratiquer d'importantes formes méditatives typiques du hassidisme. Il conservait également dans son cabinet de travail: "une belle présentation du texte du Zohar, peut-être l'écrit kabbalistique le plus célèbre [...], dans lequel on trouve des indications pertinentes sur l'unio mystica" (p. X). Il connaissait probablement aussi la technique kabbalistique "du dilung et de la kefitsah [...] enseignée à ses disciples par Abulafia dès le XIIIe siècle" (p. X). Cette technique permettait d'évoquer la racine d'où naît la pensée logique et d'atteindre l'"élargissement de la conscience". En fait, le médecin viennois s'est attaché, dans l'élaboration de la théorie et de la pratique psychanalytiques, à "transposer ces anciennes méthodes en les déracinant totalement de leurs racines rituelles et sacrées" (p. XI), opérant un renversement évident des anciennes méthodologies rituelles.

Il en est arrivé là sous l'influence de figures disparates. Tout d'abord, à la fin du XIXe siècle, l'influence intellectuelle du médecin Wilhelm Fliess (photo, ci-contre), fermement convaincu de la latence sexuelle de l'enfance, voire de la bisexualité de l'enfance, a été considérable. Plus tard, les relations entre les deux hommes se sont brusquement interrompues. Bientôt, Freud rencontre sur son chemin, grâce à l'intercession de Jung, la "muse" de Nietzsche, Lou Andreas-Salomé, qui s'intéresse au rôle réalisateur d'Eros. Elle fascine le psychanalyste qui l'introduit dans la Société du mercredi, un groupe structuré en deux niveaux : l'un ésotérique, qui regroupe l'élite des cercles freudiens et qui compte parmi ses membres Alfred Adler, et l'autre exotérique. Ce groupe se réunit régulièrement de 1902 à 1907. En 1912, Ernest Jones et Sandór Ferenczi proposent au maître de créer un comité secret qui, jusqu'en 1936, "exerce un contrôle discret sur toutes les initiatives de la Société psychanalytique" (p. V). Ainsi, "la société psychanalytique commença à se dessiner comme une véritable parodie simiesque de chaîne initiatique" (p. VI).

Il en est arrivé là sous l'influence de figures disparates. Tout d'abord, à la fin du XIXe siècle, l'influence intellectuelle du médecin Wilhelm Fliess (photo, ci-contre), fermement convaincu de la latence sexuelle de l'enfance, voire de la bisexualité de l'enfance, a été considérable. Plus tard, les relations entre les deux hommes se sont brusquement interrompues. Bientôt, Freud rencontre sur son chemin, grâce à l'intercession de Jung, la "muse" de Nietzsche, Lou Andreas-Salomé, qui s'intéresse au rôle réalisateur d'Eros. Elle fascine le psychanalyste qui l'introduit dans la Société du mercredi, un groupe structuré en deux niveaux : l'un ésotérique, qui regroupe l'élite des cercles freudiens et qui compte parmi ses membres Alfred Adler, et l'autre exotérique. Ce groupe se réunit régulièrement de 1902 à 1907. En 1912, Ernest Jones et Sandór Ferenczi proposent au maître de créer un comité secret qui, jusqu'en 1936, "exerce un contrôle discret sur toutes les initiatives de la Société psychanalytique" (p. V). Ainsi, "la société psychanalytique commença à se dessiner comme une véritable parodie simiesque de chaîne initiatique" (p. VI).

Après la mort de son père en 1897, Freud est admis dans la loge viennoise de l'Ordre indépendant du B'nai B'rith, une fraternité supranationale. Au cours de ces années, notre penseur a commencé, rappelle Bakan, à élaborer la théorie de la sexualité infantile, centrée sur les complexes d'Œdipe et d'Électre. Si les motivations externes de l'adhésion à la loge étaient dictées par le désir de réaffirmer son identité juive et de répondre à la montée de l'antisémitisme dans la Vienne du maire Lueger, en revanche, l'appartenance à la loge lui garantissait un large public pour ses conférences. Dans un prologue consacré à la devise de l'esprit, il utilise le folklore juif au sujet des Witze et des devises, profanant clairement leur contenu sacré. Dans les conférences consacrées à Eros et Thanatos, il souligne le caractère "paternaliste" des monothéismes, qu'il juge producteur de psychoses et d'inhibitions. L'adaptation par Freud de la tradition familiale ancestrale "clarifie [...] la direction obscure dans laquelle conduisent les thérapies psychanalytiques" (p. XI). Une direction catagogique, menant, comme le savait le mystère hellénique, à la "chute dans le bourbier", à l'enfoncement dans le sous-sol pulsionnel humain, dont la manipulation pouvait être aussi risquée pour le supposé thérapeute que pour le patient. La pratique du Tarot avec les Arcanes Majeurs, indiquant traditionnellement les principes "formant" le cosmos, à laquelle Freud s'adonnait dans ses moments libres en loge, avait pour lui le sens d'une contre-célébration du "Jour du Seigneur".

Cette tendance se retrouve dans le volume Totem et Tabou de 1913. Dans ses pages, Freud envisage dans le monde archaïque : "l'existence de petites sociétés formées autour d'un homme adulte qui commandait avec autorité un grand cercle de femmes immatures" (p. XV). Il introduit ainsi une équivalence entre les religions et ses abstractions totémiques, tenues pour responsables de formes graves d'obsession psychique. En ce sens, l'essai Le Moïse de Michel-Ange est exemplaire. Dans la sculpture du grand artiste, le psychanalyste ne perçoit pas la "lumière" indiquant la "Présence divine", mais simplement l'effort surhumain de Moïse pour apaiser la colère qui l'anime afin de sauver les Tablettes. Dans le volume Moïse et le monothéisme, Freud "avance l'hypothèse que Moïse n'était pas un Israélite, mais un membre de la caste noble égyptienne" (p. XIX). Bakan soutient que la tentative de Freud est similaire à celle de Sabbatei Tzevi : il a l'intention d'évincer le fondateur du judaïsme du rôle d'Envoyé de Dieu. Cette thèse vise à placer "sur un plan parareligieux ses recherches sur la névrose [...] et déclare que toutes les religions sont une forme particulière de "névrose obsessionnelle universelle"" (p. XXI).

Cette tendance se retrouve dans le volume Totem et Tabou de 1913. Dans ses pages, Freud envisage dans le monde archaïque : "l'existence de petites sociétés formées autour d'un homme adulte qui commandait avec autorité un grand cercle de femmes immatures" (p. XV). Il introduit ainsi une équivalence entre les religions et ses abstractions totémiques, tenues pour responsables de formes graves d'obsession psychique. En ce sens, l'essai Le Moïse de Michel-Ange est exemplaire. Dans la sculpture du grand artiste, le psychanalyste ne perçoit pas la "lumière" indiquant la "Présence divine", mais simplement l'effort surhumain de Moïse pour apaiser la colère qui l'anime afin de sauver les Tablettes. Dans le volume Moïse et le monothéisme, Freud "avance l'hypothèse que Moïse n'était pas un Israélite, mais un membre de la caste noble égyptienne" (p. XIX). Bakan soutient que la tentative de Freud est similaire à celle de Sabbatei Tzevi : il a l'intention d'évincer le fondateur du judaïsme du rôle d'Envoyé de Dieu. Cette thèse vise à placer "sur un plan parareligieux ses recherches sur la névrose [...] et déclare que toutes les religions sont une forme particulière de "névrose obsessionnelle universelle"" (p. XXI).

Dans l'interprétation freudienne des rêves, centrée sur la distinction entre contenu manifeste et latent, il y a, selon Bakan, la présence de doctrines sabbatiennes et une référence explicite au démonisme. Il s'agit d'un renversement de l'alliance sacrée que les Juifs ont conclue à l'origine avec Dieu. Le médecin viennois attribue à la psychanalyse le rôle salvateur qui, dans la pensée religieuse, revenait à Dieu. Cette "prétendue" science a été construite ad hoc, estime Bakan, pour stériliser la dimension divine et lumineuse de l'homme.

13:40 Publié dans Philosophie, Psychologie/psychanalyse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sigmund freud, psychanalyse, judaica, mystique juive, judaïsme, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

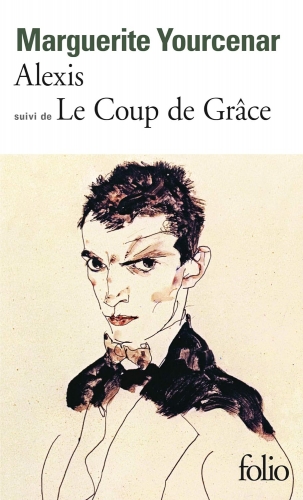

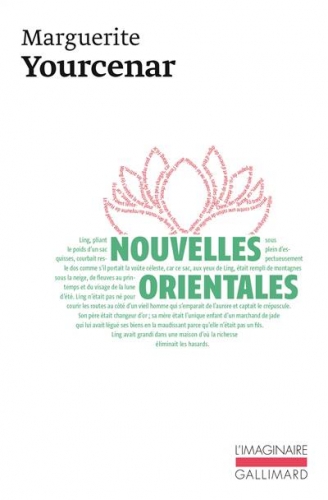

La sagesse traditionnelle de Marguerite Yourcenar contre nos folies modernes

La sagesse traditionnelle de Marguerite Yourcenar contre nos folies modernes

Nicolas Bonnal

Dernier écrivaine néo-classique nourrie de lait ancien, Yourcenar méprise le monde moderne occidental alors qu’elle avait tout pour plaire pourtant : homosexuelle, païenne, écrivaine, écologiste, végétarienne, rebelle ayant fui le monde, etc. Pourtant son Hadrien qui tapait si bien sur le judaïsme n’allait pas dans le bon sens (d’ailleurs je la trouve bien oubliée) montrait déjà que quelque chose se tramait dans sa tête contre le monde moderne, comme le Coup de grâce ou les splendides Contes orientaux, recueil de jeunesse ou presque. Mise à la mode un temps par Giscard et d’Ormesson pour de méprisables motifs politiques, cette grande figure discrète allait tirer à boulets rouges contre notre moderne Occident dans ses Entretiens avec Mathieu Galey intitulé les Yeux ouverts. Le journaliste froncé y fait preuve d’une inintelligence à toute épreuve : on dirait qu’il y a des siècles que le froncé est bête et intolérant comme ça, les yeux grand fermés. La faute à Molière et à ses Trissotin, à Montesquieu et à ses persans ?

J’ai glané les citations qui suivent sur plusieurs sites ; voilà ce que ça donne :

« Je condamne l'ignorance qui règne en ce moment dans les démocraties aussi bien que dans les régimes totalitaires. Cette ignorance est si forte, souvent si totale, qu'on la dirait voulue par le système, sinon par le régime. »

Le régime comme elle dit a fortement progressé depuis, et son troupeau de victimes aussi. Elle ajoute comme si elle était un dissident soviétique, un Soljenitsyne à Harvard ou un Zinoviev :

« Chaque fois que je vais dans un super-market, ce qui du reste m'arrive rarement, je me crois en Russie. C'est la même nourriture imposée d'en haut, pareille où qu'on aille, imposée par des trusts au lieu de l'être par des organismes d’État. Les États-Unis, en un sens, sont aussi totalitaires que l'URSS, et dans l'un comme dans l'autre pays, et comme partout d'ailleurs, le progrès (c'est-à-dire l'accroissement de l'immédiat bien-être humain) ou même le maintien du présent état de choses dépend de structures de plus en plus complexes et de plus en plus fragiles. »

On est entrés dans un système de frénésie global lié au culte du progrès :

« Comme l'humanisme un peu béat du bourgeois de 1900, le progrès à jet continu est un rêve d'hier. Il faut réapprendre à aimer la condition humaine telle qu'elle est, accepter ses limitations et ses dangers, se remettre de plain-pied avec les choses, renoncer à nos dogmes de partis, de pays, de classes, de religions, tous intransigeants et donc tous mortels. Quand je pétris la pâte, je pense aux gens qui ont fait pousser le blé, je pense aux profiteurs qui en font monter artificiellement le prix, aux technocrates qui en ont ruiné la qualité - non que les techniques récentes soient nécessairement un mal, mais parce qu'elles se sont mises au service de l'avidité qui en est un, et parce que la plupart ne peuvent s'exercer qu'à l'aide de grandes concentrations de forces, toujours pleines de potentiels périls. »

Elle ajoute très justement :

« Je pense aux gens qui n'ont pas de pain, et à ceux qui en ont trop, je pense à la terre et au soleil qui font pousser les plantes. Je me sens à la fois idéaliste et matérialiste. Le prétendu idéaliste ne voit pas le pain, ni le prix du pain, et le matérialiste, par un curieux paradoxe, ignore ce que signifie cette chose immense et divine que nous appelons "la matière". (p. 242)

Yourcenar n’aime pas le monde occidental mais elle refuse encore plus ses solutions de sortie (celles qu’on applique aujourd’hui). Très antiféministe, Yourcenar offre aux unes et aux autres de bonnes raisons de se faire oublier (il vaut mieux d’ailleurs, car si c’est pour se faire insulter…) :

« Enfin, les femmes qui disent "les hommes" et les hommes qui disent "les femmes", généralement pour s’en plaindre dans un groupe comme dans l’autre, m’inspirent un immense ennui, comme tous ceux qui ânonnent toutes les formules conventionnelles. »

Et de rappeler cette évidence machiste ou autre :

« Il y a des vertus spécifiquement "féminines" que les féministes font mine de dédaigner, ce qui ne signifie pas qu’elles aient été jamais l’apanage de toutes les femmes : la douceur, la bonté, la finesse, la délicatesse, vertus si importantes qu’un homme qui n’en possèderait pas au moins une petite part serait une brute et non un homme.

Il y a des vertus dites masculines, ce qui ne signifie pas plus que tous les hommes les possèdent: le courage, l’endurance, l’énergie physique, la maîtrise de soi, et la femme qui n’en détient pas au moins une partie n’est qu’un chiffon, pour ne pas dire une chiffe. »

La société hyper-féministe ne produit plus d’écrivaines, tout au plus des bécasses fanatiques à l’image des « crétins mâles » dont parle déjà Nietzche dans Par-delà le bien et le mal. De la même manière Yourcenar aime et traduit les poètes noirs américains mais elle se méfie déjà de ceux qui qui veulent aimer les noirs parce qu’ils sont noirs. Mais on dirait que depuis les Lumières toute la culture occidentale est orientée vers le totalitarisme idéologique, totalitarisme qui éclate aujourd’hui sur n’importe quel sujet !

L’idéal selon Yourcenar :

« J’aimerais que ces vertus complémentaires servent également au bien de tous. Mais supprimer les différences qui existent entre les sexes, si variables et si fluides que ces différences sociales et psychologiques puissent être, me paraît déplorable, comme tout ce qui pousse le genre humain, de notre temps, vers une morne uniformité. »

Sur l’animal elle dit joliment (passons du coq à l’âne) – et noblement :

« Et puis il y a toujours pour moi cet aspect bouleversant de l'animal qui ne possède rien, sauf sa vie, que si souvent nous lui prenons. Il y a cette immense liberté de l'animal, vivant sans plus, sa réalité d'être, sans tout le faux que nous ajoutons à la sensation d'exister. C'est pourquoi la souffrance des animaux me touche à ce point, tout comme la souffrance des enfants (p 318). »

La souffrance animale obsédait Savitri Devi (qui ressemble un peu à Yourcenar, fanatisme idéologique dérisoire en plus) ; ici :

« Je me dis souvent que si nous n'avions pas accepté, depuis des générations, de voir étouffer les animaux dans des wagons à bestiaux, ou s'y briser les pattes comme il arrive à tant de vaches et de chevaux, envoyés à l'abattoir dans des conditions absolument inhumaines, personne, pas même les soldats chargés de les convoyer, n'aurait supporté les wagons plombés de 39/45. »

Cette insensibilité (Novalis en parle très bien et je l’ai repris dans mon livre sur Tolkien) est caractéristique des hommes modernes eux-mêmes élevés en batterie :

« Si nous étions capables d'entendre le hurlement des bêtes prises à la trappe (pour leur fourrure), nous ferions sans doute plus attention à l'immense détresse de certains prisonniers, dérisoire parce qu'elle va à l'encontre du but : les améliorer, les rééduquer, faire d'eux des êtres humains (p. 313). »

Sur l’éducation, elle propose ce modèle solidaire et païen (Céline fait de même dans ses Beaux draps où il propose un modèle radicalement nouveau de société, artiste et païen aussi) :

« Je condamne l’ignorance qui règne en ce moment dans les démocraties aussi bien que dans les régimes totalitaires. Cette ignorance est si forte, souvent si totale, qu’on la dirait voulue par le système, sinon par le régime. J’ai souvent réfléchi à ce que pourrait être l’éducation de l’enfant.Je pense qu’il faudrait des études de base, très simples, où l’enfant apprendrait qu’il existe au sein de l’univers, sur une planète dont il devra plus tard ménager les ressources, qu’il dépend de l’air, de l’eau, de tous les êtres vivants, et que la moindre erreur ou la moindre violence risque de tout détruire. »

Yourcenar remet comme Valéry l’enseignement de l’histoire à sa place, et elle propose un enseignement nouveau, pratique et non théorique (tous l’ont dit et fait pour rien, de Rousseau à Gustave Le Bon en passant par Illich) :

Yourcenar remet comme Valéry l’enseignement de l’histoire à sa place, et elle propose un enseignement nouveau, pratique et non théorique (tous l’ont dit et fait pour rien, de Rousseau à Gustave Le Bon en passant par Illich) :

« Il apprendrait que les hommes se sont entretués dans des guerres qui n’ont jamais fait que produire d’autres guerres, et que chaque pays arrange son histoire, mensongèrement, de façon à flatter son orgueil. On lui apprendrait assez du passé pour qu’il se sente relié aux hommes qui l’ont précédé, pour qu’il les admire là où ils méritent de l’être, sans s’en faire des idoles, non plus que du présent ou d’un hypothétique avenir. On essaierait de le familiariser à la fois avec les livres et les choses ; il saurait le nom des plantes, il connaîtrait les animaux sans se livrer aux hideuses vivisections imposées aux enfants et aux très jeunes adolescents sous prétexte de biologie. ; il apprendrait à donner les premiers soins aux blessés ; son éducation sexuelle comprendrait la présence à un accouchement, son éducation mentale la vue des grands malades et des morts. »

Elle propose la construction d’un homme libre et tolérant (c’est le contraire de ce que veut Greta, même si Greta adore la planète et les animaux, cherchez l’erreur) :

« On lui donnerait aussi les simples notions de morale sans laquelle la vie en société est impossible, instruction que les écoles élémentaires et moyennes n’osent plus donner dans ce pays.

En matière de religion, on ne lui imposerait aucune pratique ou aucun dogme, mais on lui dirait quelque chose de toutes les grandes religions du monde, et surtout de celle du pays où il se trouve, pour éveiller en lui le respect et détruire d’avance certains odieux préjugés. »

Il faut aussi éviter la publicité marchande (Yourcenar vit aux USA, je suppose qu’elle avait une télé…) :

On lui apprendrait à aimer le travail quand le travail est utile, et à ne pas se laisser prendre à l’imposture publicitaire, en commençant par celle qui lui vante des friandises plus ou moins frelatées, en lui préparant des caries et des diabètes futurs. »

Et, alors qu’on masque les enfants et qu’on les fanatise-formate sur le plan écologique ou sexuel :

« Il y a certainement un moyen de parler aux enfants de choses véritablement importantes plus tôt qu’on ne le fait. »

Tout cela est fini, maintenant on les masque, on les vaccine et on les encadre comme jamais. C’est Julius Evola qui compare constamment l’homme capitaliste à l’homme socialiste ; et notre dissident Zinoviev qui dit que le premier est pire que le second : comme il a raison !

Comme tout esprit censé elle refuse les actus alitées (le premier moderne à en avoir bien parlé fut Thoreau, voyez mon texte sur Platon et CNN…) :

« Je me suis toujours beaucoup méfiée de l'actualité, en littérature, en art, dans la vie. Du moins, de ce que l'on considère comme l'actualité, et qui n'est souvent que la couche la plus superficielle des choses. »

Elle ajoute sur ce merveilleux instrument (que plus personne ne critique, que tout le monde commente) nommé télévision :

«... l'homme manque de loisirs ?

Le fermier assis l'hiver près de son feu, se fabriquant au couteau une cuiller de bois en crachant de temps en temps dans les cendres, lui en avait. Il était plus libre que l'homme d'aujourd'hui, incapable de résister aux slogans de la télévision p 305 ».

Heidegger en parle quelque part de ce paysan, de sa pipe, du modèle de Van Gogh… Tout cela est loin maintenant, c’est pourquoi je dis et répète qu’il ne faut plus entretenir aucune nostalgie.

Suddenly it’s too late.

Après à l’heure où les religions abrahamiques continuent de faire parler d’elles si intelligemment, au Moyen-Orient et ailleurs, Yourcenar déclare :

« En matière de religion, on ne lui imposerait (toujours au pauvre enfant) aucune pratique ou aucun dogme, mais on lui dirait quelque chose de toutes les grandes religions du monde, et surtout de celle du pays où il se trouve, pour éveiller en lui le respect et détruire d’avance certains odieux préjugés. »

« On lui apprendrait à aimer le travail quand le travail est utile, et à ne pas se laisser prendre à l’imposture publicitaire, en commençant par celle qui lui vante des friandises plus ou moins frelatées, en lui préparant des caries et des diabètes futurs. »

Ici elle se rapproche de Jünger (voyez mes textes sur Jünger et la santé) et de sa vision solaire et anti-médicale du corps physique.

Végétarienne (enfin, pas tout à fait), Yourcenar évoque son menu (ici elle fait penser à un des autres esprits libres de cette époque, l’indianiste Daniélou) :

« En ce qui me concerne, je suis végétarienne à quatre-vingt-quinze pour cent. L'exception principale serait le poisson, que je mange peut-être deux fois par semaine pour varier un peu mon régime et en n'ignorant pas, d'ailleurs, que dans la mer telle que nous l'avons faite le poisson est lui aussi contaminé. »

Elle évoque l’agonie des bêtes (qui ne frappe personne dans les Evangiles pourtant) :

« Mais je n'oublie surtout pas l'agonie du poisson tiré par la ligne ou tressautant sur le pont d'une barque. Tout comme Zénon, il me déplaît de "digérer des agonies". En tout cas, le moins de volaille possible, et presque uniquement les jours où l'on offre un repas à quelqu'un ; pas de veau, pas d'agneau, pas de porc, sauf en de rares occasions un sandwich au jambon mangé au bord d'une route ; et naturellement pas de gibier, ni de bœuf, bien entendu.

- Pourquoi, bien entendu ?

- Parce que j'ai un profond sentiment d'attachement et de respect pour l'animal dont la femelle nous donne le lait et représente la fertilité de la terre. Curieusement, dès ma petite enfance, j'ai refusé de manger de la viande et on a eu la grande sagesse de ne pas m'obliger à le faire. Plus tard, vers la quinzième année, à l'âge où l'on veut "être comme tout le monde", j'ai changé d'avis ; puis, vers quarante ans, je suis revenue à mon point de vue de la sixième année (p. 288). »

Repensons à la manière dont Tony Blair traita un jour les vaches en Angleterre, pays de John Bull pourtant. Aujourd’hui de Davos il veut appliquer sa marotte et ses méthodes aux humains.

Yourcenar termine avec une citation bouddhiste :

« les QUATRE VOEUX bouddhiques que je me suis souvent récités au cours de ma vie :

lutter contre ses mauvais penchants ;

s'adonner jusqu'au bout à l'étude ;

se perfectionner dans la mesure du possible ;

si nombreuses soient les créatures errantes dans l'étendue

des trois mondes, travailler à les sauver.Tout est là, dans ce texte vieux de quelques vingt-six siècles… »

Esprit libre et original, dernière aristocrate élevée par un père dilettante et artiste, Yourcenar ne faisait déjà pas partie de ce monde. Et maintenant...

11:22 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marguerite yourcenar, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook