Parution du numéro 492 du Bulletin célinien

Sommaire :

Sommaire :

Entretien avec Jean Bastier

Céline vu par Marc Fumaroli

Céline écrivain maudit jusqu’au cœur de Genève

Dans la bibliothèque de Céline (Edmond Jaloux, Jamblan, Claude Jamet)

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Parution du numéro 492 du Bulletin célinien

Sommaire :

Sommaire :

Entretien avec Jean Bastier

Céline vu par Marc Fumaroli

Céline écrivain maudit jusqu’au cœur de Genève

Dans la bibliothèque de Céline (Edmond Jaloux, Jamblan, Claude Jamet)

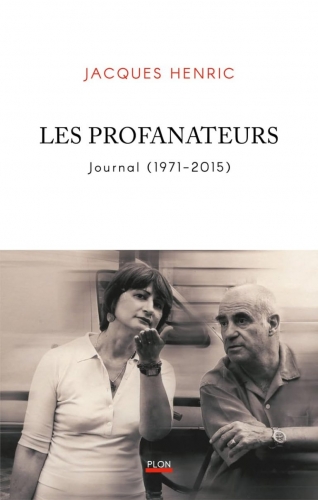

C’est sans doute une infirmité de ma part ; les livres de Philippe Sollers m’ont toujours laissé indifférent, exception faite de Femmes (1983), qui doit d’ailleurs beaucoup à Céline, et La Guerre du goût (1994), recueil de ses meilleures critiques. En raison de son art d’esquiver les questions embarrassantes, celui que Pierre Assouline nommait (devant lui) “le roi des pirouettes” a pourtant de fervents admirateurs, notamment dans la nouvelle génération. En témoigne l’essai enthousiaste de Yannick Gomez qui analyse les liens entre son œuvre et la musique, domaine qu’il maîtrise ô combien. Mais le chapitre qui intéressera davantage ceux qui me lisent, c’est évidemment celui intitulé “Céline – Sollers”. Une anecdote à ce sujet : on sait que celui-ci s’est toujours targué d’avoir été l’un des grands artisans de la réhabilitation littéraire de l’auteur de Nord. Il l’écrit d’ailleurs noir sur blanc dans ses Mémoires.

Avec malice, Jérôme Dupuis releva qu’après avoir écrit en 1963 un bref article sur Céline dans les Cahiers de l’Herne, il fallut attendre… 1991 pour lire un nouveau texte de lui sur le sujet¹. Et de préciser que la grande période de traversée du désert, ce furent les années 60, 70 et 80, où Sollers jugeait plus urgent de célébrer Lacan, Mao ou Casanova. Dans le BC, je me gardai de réfuter ces propos, factuellement exacts, mais précisai que, chaque fois qu’il en eut l’occasion, Sollers défendit Céline dans les médias. Ce fut notamment le cas en 1976 dans une émission télévisée à lui consacrée². Mon papier se concluait ainsi : « Céline reconnaîtra les siens ! » Manifestement touché par cette défense, Sollers m’envoya la dernière livraison de sa revue L’Infini avec un mot courtois. Il a tous les défauts du monde, relevait un critique, sauf ceux des esclaves qui obéissent aux ordres des prescripteurs. Et c’est vrai qu’il m’est toujours apparu comme un homme libre, allant jusqu’à faire sien le précepte baudelairien revendiquant le droit de se contredire.

Un admirateur de Céline est assurément mal placé pour reprocher à Sollers d’avoir succombé aux sirènes de la politique totalitaire. Passé du communisme au maoïsme, il ne renia jamais vraiment son passé gauchiste et demeurait nostalgique de la comédie débridée du printemps 68 dont la France ne se remit jamais, comme en atteste l’état de son école et de son université. Dans son fameux article La France moisie ³, Sollers raillait un ministre de l’Intérieur (de gauche) qui avait eu l’audace de fustiger ceux qu’il appelait, doux euphémisme, les “sauvageons”. Et il prenait bien entendu la défense du “héros” libertaire de mai 68 qui termina sa carrière parlementaire en se faisant l’apologiste du capitalisme et de l’économie de marché. Mais, comme le disait Céline (citant la sœur de Marat), ces volte-face sont là turpitudes humaines qu’un peu de sable efface. Ce qu’on retiendra de Sollers, c’est sa vaste érudition à la fois musicale et littéraire ainsi que ce goût de la conversation qui le fait davantage appartenir au XVIIIe siècle qu’à notre période déclinante dont il déplorait à juste titre l’inculture et la frivolité.

• Yannick GOMEZ : Sollers, le musicien de la vie (préface de Rémi Soulié), Éditions Nouvelle Marge, 2025, 141 p. (18 €). Voir aussi Hommages à Philippe Sollers, Gallimard, 2023, 142 p. (12 €)

Notes:

15:22 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, philippe sollers, revue |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le paganisme de Tolkien

Sergio Valero Ruiz

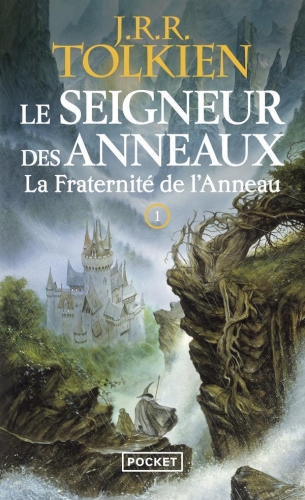

L'œuvre de Tolkien est catholique, aussi catholique que l'âme elle-même. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un paganisme réinterprété et recouvert de christianisme. Dans ses propres lettres, l'auteur affirme que Le Seigneur des Anneaux est une œuvre religieuse et catholique, mais qu'il n'en a pris conscience qu'après l'avoir écrite et révisée.

« Le Seigneur des Anneaux est bien sûr une œuvre fondamentalement religieuse et catholique; d'abord inconsciemment, mais consciemment lors de la révision. C'est pourquoi je n'ai pas inclus, ou ai pratiquement supprimé, toutes les références à quelque chose comme la 'religion', aux cultes ou aux pratiques, dans le monde imaginaire. Car l'élément religieux est absorbé dans l'histoire et la symbolique. »

« Le Seigneur des Anneaux est bien sûr une œuvre fondamentalement religieuse et catholique; d'abord inconsciemment, mais consciemment lors de la révision. C'est pourquoi je n'ai pas inclus, ou ai pratiquement supprimé, toutes les références à quelque chose comme la 'religion', aux cultes ou aux pratiques, dans le monde imaginaire. Car l'élément religieux est absorbé dans l'histoire et la symbolique. »

Et en effet, son œuvre est catholique. Juste qu'il faut rappeler ce qu'est le catholicisme: un paganisme revêtu a posteriori de christianisme. Un paganisme qui transparaît à travers l'histoire, l'art et le symbolisme. Le religieux est implicite, comme il le souligne lui-même, car cet héritage païen est inconscient. Il y a une spiritualité, une religiosité fusionnée dans l'intrigue et la symbolique — mais ce n’est pas celle du récit hébraïque, mais celle d'une épopée européenne et d'une métaphysique propre à l'Antiquité pré-chrétienne. Seulement, cette dernière est reformulée dans le contexte chrétien, comme l'ont fait les premiers chrétiens de leur temps.

Tolkien croyait, tout comme certains des premiers chrétiens qui se nourrissaient de sources païennes, que le paganisme était une moitié de vérité, où pouvait se deviner la véritable vérité chrétienne ultérieure. Et ainsi, ils percevaient le paganisme comme un antécédent, une préparation au message du Christ. À l’image de Nicolás Gómez Dávila, qui disait que le christianisme possédait deux anciens testaments: la Bible juive et l’Antiquité classique. De cette façon, son christianisme conscient et son paganisme inconscient s'harmonisaient, tout en justifiant la consommation de la coupe des démons (comme on disait boire aux sources classiques). Cependant, la réalité nous montre qu’au sein de la vision du monde spirituelle européenne, le paganisme a été nécessaire, tandis que le christianisme est contingent.

Le débat ne porte pas sur le fait que l'œuvre de Tolkien soit catholique ou non, ni même si Tolkien lui-même était très religieux. La réponse à ces deux questions est un oui profond et catégorique. La véritable question est bien plus ancienne et a été discutée dès l'époque de Celse, Porphyre et Julien l’Apostat: que le christianisme puise dans le paganisme sa théologie, son anthropologie et sa métaphysique. Le paganisme existe par lui-même, mais le christianisme, en particulier dans sa forme catholique, ne peut exister que grâce au paganisme. Car sans le paganisme, celui que les Pères de l’Église méprisaient tout en en buvant le nectar, le christianisme ne serait qu’une des nombreuses sectes juives. Et ce que l'œuvre de Tolkien expose a peu de choses à voir avec une secte juive du Moyen-Orient, et beaucoup avec une vision du monde européenne archaïque.

Tout catholique a, qu'il le sache ou non, une âme païenne (littéralement, car le concept d'âme immortelle provient du platonisme). Et que, par conséquent, l'âme de Tolkien, ainsi que son œuvre, parce qu’elle est imprégnée de catholicisme, est essentiellement païenne. Tolkien, comme tout catholique, est un païen inconscient.

21:48 Publié dans Littérature, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : religion, catholicisme, paganisme, j. r. r. tolkien, lettres, lettres anglaises, littérature, littérature anglaise |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Parution du n°491 du Bulletin célinien

Sommaire:

Sommaire:

Céline’s London. Le mystère de La Belle Sauvage

Céline au programme du baccalauréat ? Histoire d’un mythe

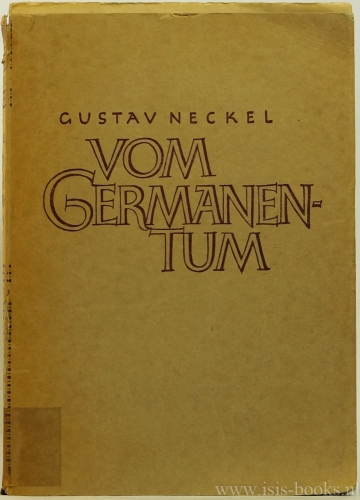

Dans la bibliothèque de Céline : Ibsen, L’Impérialisme germaniste dans l’œuvre de Renan, L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche

Londres de Céline et Londres (Albert). La prostitution et la honte.

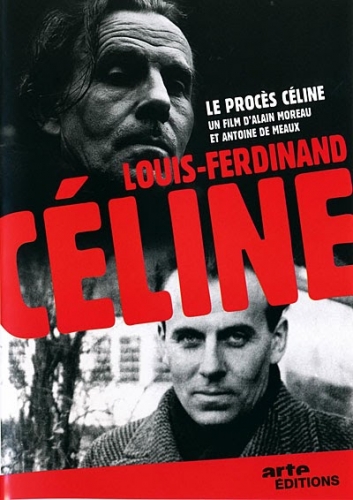

N’en déplaise à certain célinien acrimonieux¹, le BC poursuit son bonhomme de chemin et s’achemine vers le 500e numéro. Et ce en dépit de l’âpre anticélinisme qui prospère d’année en année. Tout est fait pour donner de Céline l’image la plus univoque possible. C’est ce qui a encore été fait récemment en adaptant à l’écran le podcast (à charge) , “Louis-Ferdinand Céline, le voyage sans retour”, diffusé l’année passée sur France Inter. « J’ai été tellement recouvert de toutes les ordures et les merdes que cent mille tonnes de parfums d’Arabie ne me feraient pas encore sentir bon ! » écrivait-il en exil.

Que dirait-il aujourd’hui ?… Rendant compte de ce documentaire, la presse emboîte le pas, dénonçant “un homme monstrueux habité par une noirceur inouïe”. Quant à l’objectif de cette initiative, il n’est guère dissimulé par certains : extirper Céline du “panthéon des lettres françaises” et pour cela “déboulonner” la statue. Certes, on peut critiquer l’homme. Céline souhaitait la victoire de l’Axe et, pendant l’Occupation, n’a pas mis une sourdine à son antisémitisme obsessionnel.

Mais pourquoi énoncer des contrevérités dans ce qu’il faut bien appeler un réquisitoire ? Les plus flagrantes ont trait aux deux guerres mondiales : Destouches embusqué à Londres car réformé en 1915 par piston² (ceci pour la première) et Céline nazi intégral appelant de ses vœux le génocide (pour la seconde). Une volonté à peine dissimulée de réduire son rayonnement littéraire est ici à l’œuvre.

Dans un courriel adressé à un téléspectateur qui s’était plaint de ce parti-pris, la personne en charge de la médiation des programmes de France Télévisons a répondu que « s’intéresser à un sujet nécessite de choisir un angle ». Et d’ajouter cette précision chafouine : « Retenir certains aspects d’un sujet ne signifie pas occulter tous les autres dans l’absolu, potentiellement abordés lors de prochains programmes sur le thème, abordé sous un angle différent »³. Le hic, c’est que lorsqu’il est question de Céline, c’est toujours le même angle.

Pour rappel : Antoine de Meaux (“Le procès Céline”, Arte, 2011), Jean-Baptiste Pérétié (“Voyage au bout de Céline”, France 5, 2011), Christine Lecerf (“Louis-Ferdinand Céline au fond de la nuit”, France Culture, 2019), Élise Le Bivic (“Céline : les derniers secrets”, France 5, 2021), pour ne citer que les plus récentes émissions. Toutes font le procès de Céline et méconnaissent ce qui fait la grandeur de l’écrivain. C’est un choix délibéré. Et cela s’aperçoit jusque dans les détails. Ainsi, évoquant la réception critique de Voyage au bout de la nuit, il est précisé que la presse fut partagée. Non pas en raison du langage et du style novateurs de ce premier roman mais parce qu’« on ne sait pas encore où situer politiquement Céline » (!) Il suffit d’analyser le dossier de presse pour se rendre compte que la ligne de partage ne se situe pas sur ce plan. On se plaît à rêver d’une émission où serait mis en relief ce qui fait l’originalité et la valeur de l’œuvre. Un angle pour une fois différent…

• Philippe COLLIN et Florence PLATARETS : « Face à l’histoire. Louis-Ferdinand Céline, le voyage sans retour », Production Agat Films. Diffusé le 14 décembre 2025 sur France 5.

16:41 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, revue |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Parution du numéro 490 du Bulletin célinien

Sommaire :

Collaboratrices (Lucienne Delforge, Maud de Belleroche, Simone Mittre,…)

Collaboratrices (Lucienne Delforge, Maud de Belleroche, Simone Mittre,…)

Une fausse citation d’Erasme chez Céline

Dans la bibliothèque de Céline : Hamlet

James Salter lecteur de Waugh et de Céline.

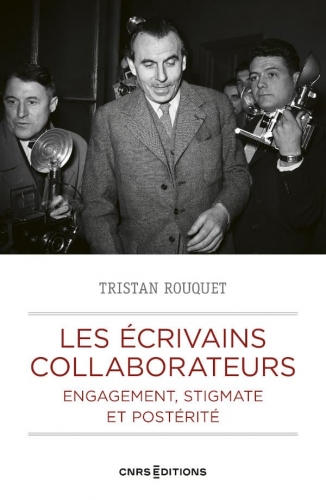

Céline fut un “collaborateur” pour le moins atypique. Henri Godard a indiqué qu’il s’est tenu à l’écart de toute collaboration officielle. C’est le moins que l’on puisse dire. Pendant l’Occupation, cet électron libre n’a pas arrêté de morigéner les uns et les autres (politiques et journalistes) estimant qu’ils n’étaient pas à la hauteur de la situation. Histoire de doper les ventes, les historiens ne rechignent pas à le mettre en couverture de leur livre. Ce fut le cas d’un spécialiste de l’Épuration en France¹ ; c’est aujourd’hui celui d’un jeune historien qui publie sa thèse de doctorat sur les écrivains collaborateurs. Il y analyse ce que sont devenus les deux cents (!) écrivains frappés à la Libération. Et de s’interroger sur la postérité littéraire d’écrivains mineurs mais aussi de Rebatet, Morand, Maurras,… et Céline auquel il consacre tout un chapitre.

D’entrée de jeu, il passe en revue les éléments de nature, on le conçoit aisément, à exaspérer ceux qui honorent la mémoire des intrépides ayant combattu l’envahisseur. C’est le cas de l’auteur, attaché scientifique à un musée de la Résistance. Quels sont ces éléments qui datent tous du début de ce siècle ? Dans l’ordre : l’inscription (suivi du retrait) de Céline au recueil des Célébrations nationales du ministère de la Culture (2011) ; l’entrée de Drieu la Rochelle dans la “Bibliothèque de la Pléiade” (2012) ; l’édition de la correspondance de Morand et Chardonne (2013) ; la réédition des Décombres de Rebatet (2015) ; l’initiative (avortée) de la réédition des pamphlets par Gallimard (2018) ; la présence de Maurras et Chardonne dans Le Livre des Commémorations nationales (2018) ; la réapparition de manuscrits inédits (2021) suivie de leur publication avec succès. Cela fait beaucoup. Et montre que, pour ce qui le concerne, Céline est tout sauf un écrivain maudit².

L’auteur affirme pourtant que celui-ci est auréolé de ce statut par ses biographes. Et, selon lui, Céline, seul, sut convertir sa déchéance en littérature. Là où il serait magistral, c’est que, devenu un “auteur canonique” (Voyage au bout de la nuit fut inscrit au programme de l’agrégation des lettres modernes en 1993 et en 2003), il n’en devient pas pour autant un écrivain figé. L’intérêt suscité est entretenu par sa légende sulfureuse qu’il a contribué à bâtir par ses romans d’après-guerre dans lesquels il raconte son exil ignominieux aux yeux de ceux qui n’accepteront jamais de le lire. Céline renverse en outre le stigmate en imposant l’image qu’il a de lui-même, évitant dans ses romans d’expliquer son engagement en faveur de l’Axe. C’est la conclusion de l’auteur, un tantinet jargonnante: «Il s’agit d’élaborer et de diffuser une narration qui s’empare de la marque infamante pour la réajuster à une illusion biographique acceptable. Cependant, si le renversement du stigmate est unanimement reconnu, alors la provocation qu’il porte disparaît. Afin d’éviter cette routinisation du charisme, tout l’enjeu revient alors à entretenir la tension entre la canonisation et l’impiété.» Pari réussi pour Céline au grand dam de ses contempteurs qui auraient préféré que son œuvre ne lui survive pas.

• Tristan ROUQUET, Les écrivains collaborateurs (Engagement, stigmate et postérité), CNRS Éditions, coll. “Nationalisme et guerres mondiales”, 2025, 448 p. (26 €)

18:39 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, louis-ferdinand céline, collaboration, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les influences celtes dans la littérature moderne

Source: https://www.facebook.com/groups/269177069889276

Les Celtes, avec leur riche héritage mythologique, leurs légendes envoûtantes et leur culture profondément ancrée dans la nature et le surnaturel, ont laissé une empreinte indélébile sur la littérature moderne. Leur univers, peuplé de héros comme Cú Chulainn, de fées, de druides et de quêtes magiques, continue d’inspirer les auteurs du monde entier. Que ce soit à travers le fantastique, la fantasy ou même la poésie contemporaine, les motifs celtiques apportent une dimension mystique et intemporelle aux récits.

Un héritage mythologique riche

Les mythes celtes, transmis oralement avant d’être consignés par écrit, regorgent de récits épiques et de symboles puissants. Des œuvres médiévales comme les Mabinogion gallois ou les cycles irlandais (comme le Cycle d’Ulster ou le Cycle du Graal) ont posé les bases d’une narration où se mêlent aventure, magie et moralité. Ces récits ont influencé des générations d’écrivains, notamment au 19ème siècle, lors du renouveau celtique. Des auteurs comme William Butler Yeats ont puisé dans le folklore irlandais pour créer une poésie mystique, mêlant mythologie et nationalisme culturel. Ses poèmes, comme The Stolen Child ou The Wanderings of Oisin, évoquent un monde où les frontières entre le réel et l’autre monde (Tir na nÓg) sont ténues, un thème récurrent dans la littérature moderne.

La fantasy : un terrain de prédilection

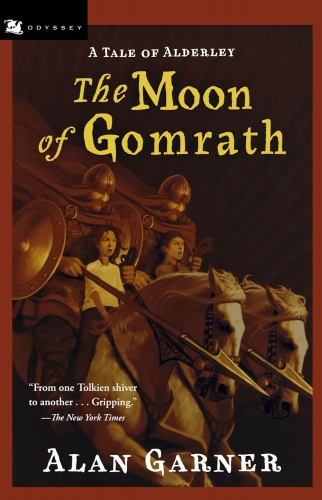

Le genre de la fantasy doit beaucoup aux Celtes. J.R.R. Tolkien, par exemple, s’est inspiré des langues et des légendes celtiques pour façonner l’univers de La Terre du Milieu. Bien qu’il ait surtout puisé dans la mythologie nordique, des éléments comme les elfes, les quêtes héroïques et les forêts enchantées trouvent des échos dans les récits celtes. Plus directement, des auteurs comme Alan Garner (The Moon of Gomrath) ou Lloyd Alexander (Les Chroniques de Prydain) ont puisé dans les Mabinogion pour créer des mondes où la magie celtique est omniprésente.

La série Harry Potter de J.K. Rowling n’est pas exempte d’influences celtiques: le choixpeau magique rappelle les objets enchantés des légendes, tandis que les créatures comme les farfadets ou les kelpies sont directement issus du folklore celtique. Même Game of Thrones de George R.R. Martin emprunte aux Celtes, avec des personnages comme les "Enfants de la Forêt", qui évoquent les Tuatha Dé Danann, le peuple féerique irlandais.

Le réalisme magique et le surnaturel

Les Celtes ont aussi marqué le réalisme magique, un genre où le surnaturel s’immisce dans le quotidien. Des écrivains irlandais comme Lady Gregory ou John Millington Synge (photo) ont retravaillé les contes traditionnels pour les adapter à une audience moderne. Aujourd’hui, des romanciers comme Alice Hoffman (La Prophétie des sorcières) ou Juliet Marillier (La Fille du brouillard) intègrent des éléments celtes pour créer des atmosphères où la magie est palpable. Les fées, les malédictions et les métamorphoses, thèmes chers aux Celtes, y occupent une place centrale.

La poésie et la quête identitaire

La poésie moderne, notamment en Irlande et en Bretagne, a souvent utilisé les symboles celtes pour explorer des questions d’identité et de résistance culturelle. Seamus Heaney, prix Nobel de littérature, a réinterprété les mythes irlandais dans des recueils comme North, où la légende de Sweeney Astray devient une métaphore de l’exil et de la quête de soi. En Bretagne, des poètes comme Xavier Grall ou Anjela Duval ont célébré la langue et les paysages breton en s’inspirant des anciens récits.

Les héros et les archétypes celtiques

Les héros celtes, comme le roi Arthur (dont la légende est en partie d’origine celtique) ou Finn MacCool, incarnent des archétypes universels: le guerrier noble, le sage, le trickster. Ces figures réapparaissent dans des œuvres contemporaines, comme Les Brumes d’Avalon de Marion Zimmer Bradley, qui réinterprète la légende arthurienne sous un angle féminin et celtique. Même les super-héros modernes, comme Thor dans les comics Marvel, empruntent des traits aux dieux celtes (comme le marteau de Thor, qui rappelle celui du dieu celtique Sucellos).

La nature et le sacré

Les Celtes vénéraient la nature, et cette spiritualité se retrouve dans des œuvres écologistes ou animistes. Robert Holdstock, dans Mythago Wood, explore une forêt où les mythes prennent vie, un thème typiquement celtique. De même, Diana Gabaldon (Outlander) mêle histoire et légendes écossaises, où les pierres dressées et les cercles de mégalithes jouent un rôle clé.

Un héritage vivant

Aujourd’hui, les influences celtes se retrouvent aussi dans la littérature jeunesse (Les Chroniques de Spiderwick de Tony DiTerlizzi) ou les romans graphiques (Sláine, de Pat Mills, inspiré des guerriers celtes). Les jeux vidéo (The Witcher, Dragon Age) et les séries (The Witcher, Cursed) perpétuent cette tradition, prouvant que les récits celtes continuent de captiver.

En conclusion, les Celtes ont offert à la littérature moderne un réservoir inépuisable de symboles, de récits et de magie. Leur héritage, à la fois poétique et sauvage, permet aux auteurs d’explorer des thèmes universels : la quête, la frontière entre les mondes, et la connexion profonde entre l’humain et la nature. Que ce soit pour évoquer un passé mythique ou pour créer des mondes imaginaires, leur influence reste vivace, témoignant de la puissance intemporelle de leurs légendes.

18:45 Publié dans Littérature, Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, lettres, celtisme, traditions |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L’antipathie de J.R.R. Tolkien envers Disney

Études Historiques

Source: https://www.facebook.com/SBdeHolanda

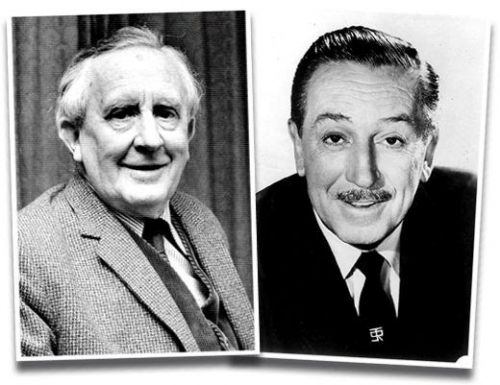

L’antipathie de J.R.R. Tolkien envers Disney n’était pas une critique occasionnelle proférée par un vieil universitaire s'opposant aux nouveaux médias. Ce n’était ni de l’envie professionnelle ni du traditionalisme automatique. C’était une opposition philosophique profonde, enracinée dans des conceptions radicalement différentes de la fonction qu'ont les histoires et de ce qui se passe lorsqu’elles sont modifiées.

Le conflit a commencé avec une coïncidence presque inquiétante, en 1937.

Cette année-là, Tolkien a publié Le Hobbit, un livre pour enfants apparemment simple, mais qui était en réalité une mythologie soigneusement construite, façonnée par sa formation en linguistique, son immersion dans la littérature ancienne et ses convictions sur la façon dont les histoires portent un poids moral et spirituel. Il avait passé des années à créer non seulement une intrigue, mais tout un monde — avec des langues, des histoires et des cultures — qui conférait à la narration une profondeur bien au-delà de sa surface aventureuse.

Quelques mois après la sortie du Hobbit dans les librairies britanniques, Disney a lancé Blanche-Neige et les Sept Nains, le 21 décembre 1937. Ce fut le premier long métrage d’animation de l’histoire — un exploit technique, un pari commercial et un phénomène culturel immédiat. Lorsqu’il est arrivé dans les cinémas britanniques au début de 1938, il représentait tout ce que le divertissement moderne pouvait atteindre: attrait de masse, innovation technologique et succès financier sans précédent.

Ce moment n’était pas une simple coïncidence. Il a présenté au public, en même temps, deux visions radicalement différentes des contes de fées. L’une était la tentative d’un professeur d’Oxford de créer une nouvelle mythologie à partir de traditions narratives anciennes. L’autre était l’effort d’un studio hollywoodien pour transformer de vieux contes en quelque chose capable de remplir des salles de cinéma.

Tolkien et son ami proche, C.S. Lewis, sont allés voir Blanche-Neige ensemble — probablement poussés par la curiosité face à ce film révolutionnaire dont tout le monde parlait. Tous deux étaient des érudits de la littérature médiévale, profondément engagés dans les contes de fées et la mythologie, et prenaient les histoires au sérieux comme porteuses de vérité et de sens, pas comme un simple divertissement.

Aucun d’eux n’a été impressionné.

Lewis a noté dans son journal qu’il trouvait le film “écoeurant”. La réaction de Tolkien était plus profonde — et a duré toute sa vie. Ce qu’il a vu à l’écran l’a perturbé de manières qui ont modelé sa vision des adaptations et de la culture populaire par la suite.

Ce malaise n’était pas technique. Tolkien a immédiatement reconnu le talent de Disney — l’animation était inédite, l’art indéniable, le fait extraordinaire. Ce qui le dérangeait, c’était l’intention, la philosophie, ce en quoi Disney croyait que les contes de fées devraient être.

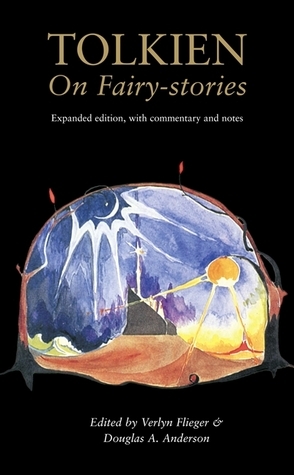

Pour Tolkien, comme il l’a expliqué soigneusement dans son essai Sur les Histoires de Fées et dans plusieurs de ses lettres, les contes de fées n’étaient pas un divertissement décoratif pour enfants. Ils étaient des outils anciens avec des buts sérieux: affronter la peur, explorer la perte, reconnaître le danger et traiter les conséquences morales à travers le symbole. Ils étaient du mythe — des récits qui portaient des vérités sur la condition humaine de façons que la fiction réaliste ne pouvait pas.

Les contes authentiques, croyait Tolkien, conservaient une qualité qu’il a appelée l'“eucatastrophe” — un retournement soudain et jubilatoire qui semble miraculeux précisément parce que l’obscurité précédente était réelle et terrible. La fin heureuse n’a de sens que si le danger, la peur et la possibilité réelle d’échec étaient présents. Cela ne peut pas être fabriqué uniquement par sentimentalité.

L’approche de Disney, aux yeux de Tolkien, transformait ces récits dangereux et moralement complexes en quelque chose de fondamentalement différent. Les éléments anciens restaient — nains, reines maléfiques, forêts enchantées — mais ils étaient remodelés en sentimentalisme, humour et spectacle, pensés pour une consommation universelle et un succès commercial.

La reine maléfique de Blanche-Neige était clairement mauvaise, totalement vaincue et sans ambiguïté morale. Les nains devenaient un soulagement comique, avec des personnalités facilement exploitables dans des produits dérivés. L’obscurité apparaissait, mais toujours contrôlée, toujours résolue avec facilité, toujours subordonnée au message rassurant que tout irait bien. Les aspérités avaient été poncées.

Pour Tolkien, c’était une forme de corruption. Pas par malveillance délibérée, mais parce qu’ils transformaient quelque chose créé pour un but précis en autre chose, ne conservant que l’apparence extérieure. Comme traduire de la poésie en prose: les mots peuvent être corrects, mais l’essence qui faisait de cela de la poésie se perd.

Dans une lettre de 1964 à un producteur intéressé par l’adaptation de son œuvre, Tolkien a été clair: il disait ressentir une “antipathie profonde” envers le travail de Disney, croyant que son talent — qu’il reconnaissait — semblait “irrémédiablement corrompu”. Toute histoire touchée par Disney, craignait Tolkien, risquait d’être aplatie: morale, mais superficielle; visuellement riche, mais spirituellement vide.

Ce n’était pas de l’animosité personnelle. Tolkien n’a jamais rencontré Walt Disney. Il ne commentait pas son caractère. Son opposition était entièrement philosophique — un désaccord sur ce que sont les histoires, ce qu’elles doivent faire et ce qui arrive quand elles sont modifiées pour atteindre un public plus large.

Le désaccord central était le suivant : Disney croyait que les histoires atteignent leur but ultime lorsqu’elles sont simplifiées pour le public de masse. Les situations morales complexes deviennent une simple lutte du bien contre le mal. Les personnages ambigus deviennent héros ou méchants. Le danger devient gérable, l’obscurité contrôlable, les fins sans équivoque, heureuses. Pour Disney, c’était démocratisant — amener des contes de fées à des millions qui ne liraient jamais les originaux.

Tolkien croyait que les histoires prennent leur force justement en conservant leurs ombres, leurs complexités et leurs dangers. L’ambiguïté morale de Gollum, le vrai danger de la tanière de Laestrygon, des personnages capables de courage et de mesquinerie en même temps — ces éléments n’étaient pas des obstacles à la compréhension. Ils étaient le point central. Ils rendaient les histoires vraies à l’expérience humaine et capables de transmettre un sens réel.

Une des deux visions cherchait à moderniser le mythe, à le rendre accessible et agréable. L’autre voulait protéger le mythe de la modernité, en conservant ce qui le rendait mythologique, et pas simplement divertissant.

Ce n’était pas une nostalgie naïve. Tolkien savait que les histoires changent toujours lorsqu’elles sont racontées. Mais il distinguait les changements organiques, réalisés par des conteurs sincèrement impliqués dans le matériau, des changements imposés par des impératifs commerciaux et des exigences du marché de masse.

Pour lui, les modifications de Disney relevaient clairement de la seconde catégorie.

Cette conviction a profondément façonné la résistance de Tolkien aux adaptations cinématographiques tout au long de sa vie. Il a été approché plusieurs fois pour adapter Le Seigneur des Anneaux et a toujours résisté — en partie parce qu’il craignait, à juste titre, que son œuvre soit “disneyfiée”.

Il imaginait Sam comme un soulagement comique, Gollum comme un méchant simple, des personnages comme Boromir ou Denethor réduits à des catégories claires, Mordor adouci pour un public familial, et des moments d'eucatastrophe fabriqués par sentimentalité plutôt que par un danger réel.

Ces peurs n’étaient pas paranoïaques. Elles se basaient sur la pratique courante à Hollywood et ce que Disney avait fait avec les contes traditionnels.

Pour Tolkien, il vaut mieux peu de lecteurs découvrant la vraie chose que des millions consommant un substitut commercialisé.

La question qu’il a soulevée reste d’actualité :

Quand les histoires sont adaptées pour le grand public, que perd-on ?

Lorsque la complexité morale est simplifiée et l’obscurité domptée, avons-nous encore le même mythe — ou seulement quelque chose qui y ressemble?

Tolkien a passé sa vie à défendre l’idée qu’il devient, dans ce cas, autre chose.

Et tout a commencé, curieusement, avec deux hommes sortant d’un cinéma en 1938, perturbés non pas par l’échec de Blanche-Neige, mais par son immense succès à faire quelque chose que personne ne croyait que les contes de fées devaient faire.

18:50 Publié dans Cinéma, Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : j. r. r. tolkien, walt disney, blanche-neige, mythes, dessins animés, lettres, lettres anglaises, littérature, littérature anglaise |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Julien Gracq et la tentation élitiste

Claude Bourrinet

Contrairement à André Breton ou à Sartre, Gracq s'est toujours bien gardé d'être entouré, a fortiori de prendre la tête d'un mouvement, ou de s'intégrer à l'une de ces « avant-gardes », ou à l'un de ces courants littéraires, qui ont caractérisé le XXe siècle, surtout français, du moins jusqu'à ce que ces rivières – ou ces ruisseaux – se perdent dans les sables du marais stérile de la fin du millénaire. Il a semblé se retrancher dans une tour solitaire, idée qui ne lui aurait du reste pas répugné. "Je peux me plaire (ô combien!), dit-il, dans un pays vide. Non dans un pays peuplé de figurants." Ces comédiens, qui servent de décor, pullulent dans le milieu intellectuel, où les effets valent plus que le fond, où les combinaisons remplacent la voie étroite, ou règne la formule hugolienne ; « Ad augusta per angusta ». Il l'affronte d'ailleurs ouvertement au début des années 50, mais se retire rapidement. Jeu de mains (à plume), jeu de vilains. Ses années seront ponctuées, dorénavant, entre deux années scolaires, par le retour studieux et estival dans la maison familiale, à Saint-Florent, et, imperturbablement, chaque mois de septembre, par une expédition en Deux-chevaux sur les « Grands chemins », souvent de France.

L'explication de cette tentation semi-érémétique était, aux yeux des professionnels du livre et de ses consommateurs, une affaire d'orgueil, ou de tactique. Peut-être les deux. Comme on répliqua, selon Sainte-Beuve, à quelqu'un qui annonçait le vœu de Chateaubriand de se retirer dans un ermitage: «M. de Chateaubriand veut une cellule, mais c'est une cellule sur un théâtre», on voyait dans le snobisme de Gracq une posture, dont le silence pouvait faire du bruit et intéresser ses ventes. Cette accusation eut cours surtout au moment de son refus du prix Goncourt. Mais au fond, on lui en voulut toujours de ne pas être de la maison.

Certes, sa promotion à l'Ecole Normale Supérieure avait été l'aboutissement royal d'un cursus qui était celui de l'élite «des enfances bourgeoises, et même petites-bourgeoises», solution de continuité sociale et culturelle, qui fut, jusque dans les années soixante, moment où l'Ecole de masse tendit à s'imposer, une situation «normale» et acceptée. En Hypokhâgne, durant l'année 1928, au lycée Henri IV, il porte monocle et cravate blanche. Rue d'Ulm, ils étaient «vingt-huit à trente pour la section Lettres, et nous nous connaissions exactement». Les meilleurs élèves de France, le gratin. «Une – ou deux – ou trois figures de proue que distinguaient la singularité de l'esprit, le brio intellectuel parfois presque inquiétant, l'évidence des aptitudes extra-universitaires. […] Une demi-douzaine d'hommes spéciaux, comme on aurait dit au temps de Robespierre, qui avaient repéré et choisi de bonne heure leur créneau, étroit et peu fréquenté, et qui, larguant tout autre souci, marchaient déjà d'un pas assuré vers une direction des Hautes Etudes ou une chaire au Collège de France. Un ou deux égarés, étrangers au moule universitaire, qui semblaient être entrés là par distraction: souvent les plus amusants de tous. […]. Le reste destiné à peupler, sans nouveauté, les khâgnes et les universités de province. Mais aucune bille n'avait encore été capturée par sa case ; les jeux roulaient toujours ; le champ des possibles, pour les carrières, débordait de beaucoup celui des probabilités – pour quatre ans encore chacun portait dans sa giberne le bâton de maréchal de Jaurès ou de Péguy, de Bergson ou de Giraudoux, et guettait du coin de l'oeil, dans l'oeil du camarade, l'étincelle naissante de hautes aptitudes ou de la haute ambition. »

Passons sur l'idée fugace, qu'il se vît tenir rang dans la dernière brigade. Somme toute, son métier de professeur de géographie et d'histoire n'était qu'un gagne-pain, fort agréable, et pourvoyeur de temps libre appréciable. L'enseignement n'était pas, pour lui, une vocation, même si ses élèves le jugèrent comme excellent pédagogue.

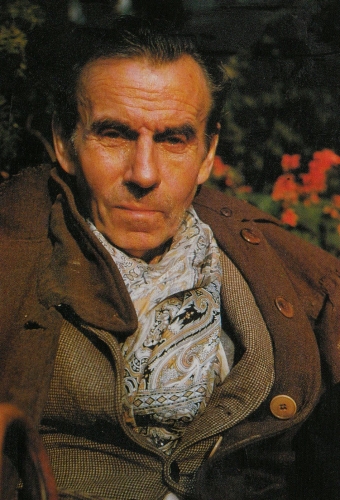

Durant toute sa vie d'écrivain, il regretta son isolement, dans un monde littéraire de plus en plus agité par les sollicitations médiatiques. Au début du mois de février 2000, Le Monde titrait, à son sujet, une de ses déclarations désabusée, qu'on jugea provocatrice: «En littérature, je n'ai plus de confrères». On vit, dans cette déclaration, de la superbe. Le dernier à avoir été du niveau exigeant où il tentait de se tenir avait été André Breton (photo). Après 1966, il n'y a plus rien. Or, un écrivain veut toujours savoir ce que ses écrits valent. Il y a les lecteurs, certes: il rassembla des amoureux – peu nombreux en regard des admirateurs de l'émission de Bernard Pivot, Apostrophes - de son œuvre, et qui n'étaient pas loin de se considérer comme des initiés. Mais le véritable jugement ne peut venir que d'un égal. Non dans un sens hiérarchique, déplacé à ce propos, mais qui ait la même vision de l'écriture, qui appartienne au même monde que lui.

En 1965, il revient sur l'instant décisif qui le projeta dans ce monde-là. Il avait, certes, publié son roman initiatique et inspiré, Au château d'Argol, aboutissement d'une lente gestation au sein des mystères éclatants d'un surréalisme dont il avait rencontré le «pape», André Breton, au mois d'août de 1939, et nous verrons que l'élan que ce courant prodiguait portait plus haut que la simple vocation littéraire. Ce moment extatique eut lieu le 18 décembre de cette même année, en gare d'Angers, où il tuait trois heures. A la bibliothèque de la gare, une couverture l'attira: «le titre seul de certains livres émet en direction du public qu'ils choisissent des signaux de reconnaissance assez mystérieux». Retenons ces termes: «signaux de reconnaissance»; «mystérieux». Nous nous trouvons dans l'univers trouble et enchanté de Poe, ou de Wagner, ou de la «matière de Bretagne», sur une terre énigmatique mais non dépourvue de sens où des correspondances tissent des liens entre élus. Il s'agissait du roman d'Ernst Jünger, qui venait juste d'être publié, Sur les Falaises de marbre. L'effet sur lui fut galvanisant. Outre l'expression d'un sentiment de liberté inouïe, « au travers des pires interdits du moment », afin de restituer l'intensité de cette rencontre, il doit employer des mots et des images religieuses, païens et bibliques : « D'un abord assez hautain, protégée dès son seuil contre le coudoiement par quelques-unes de ces figures emblématiques et magiques que Jünger affectionne, comme les anciens en incrustaient parfois devant leur porte, par l'interposition aussi d'on ne sait quelle distance assez glaciale, j'aime parfois à me la figurer comme une arche fermée, naviguant sur les eaux de notre déluge résolument à contre-courant, mais porteuse, pour les rivages où elle abordera, de quelques-unes des valeurs essentielles dont le monde de demain aura à se réensemencer. »

En 1965, il revient sur l'instant décisif qui le projeta dans ce monde-là. Il avait, certes, publié son roman initiatique et inspiré, Au château d'Argol, aboutissement d'une lente gestation au sein des mystères éclatants d'un surréalisme dont il avait rencontré le «pape», André Breton, au mois d'août de 1939, et nous verrons que l'élan que ce courant prodiguait portait plus haut que la simple vocation littéraire. Ce moment extatique eut lieu le 18 décembre de cette même année, en gare d'Angers, où il tuait trois heures. A la bibliothèque de la gare, une couverture l'attira: «le titre seul de certains livres émet en direction du public qu'ils choisissent des signaux de reconnaissance assez mystérieux». Retenons ces termes: «signaux de reconnaissance»; «mystérieux». Nous nous trouvons dans l'univers trouble et enchanté de Poe, ou de Wagner, ou de la «matière de Bretagne», sur une terre énigmatique mais non dépourvue de sens où des correspondances tissent des liens entre élus. Il s'agissait du roman d'Ernst Jünger, qui venait juste d'être publié, Sur les Falaises de marbre. L'effet sur lui fut galvanisant. Outre l'expression d'un sentiment de liberté inouïe, « au travers des pires interdits du moment », afin de restituer l'intensité de cette rencontre, il doit employer des mots et des images religieuses, païens et bibliques : « D'un abord assez hautain, protégée dès son seuil contre le coudoiement par quelques-unes de ces figures emblématiques et magiques que Jünger affectionne, comme les anciens en incrustaient parfois devant leur porte, par l'interposition aussi d'on ne sait quelle distance assez glaciale, j'aime parfois à me la figurer comme une arche fermée, naviguant sur les eaux de notre déluge résolument à contre-courant, mais porteuse, pour les rivages où elle abordera, de quelques-unes des valeurs essentielles dont le monde de demain aura à se réensemencer. »

Le lecteur de Jünger, un initié, membre d'un «public restreint», s'«enferm[e] dans son goût solitaire pour une œuvre comme dans une petite forteresse qui ne se rendra jamais», «une œuvre castée» rejetant la littérature au «grain grisâtre et indifférencié du béton armé, où la prose donne l'impression de couler en vrac dans des coffrages». Et il ne s'agit pas de la sélection que l'exploit sportif génère, de ces ascensions de rochers des singes, où les «Bandar-log» grouillent, mais des sommets où l'air est raréfié, «où le mal des montagnes commence à se faire sentir». Le livre est assurément, «dans cette époque qui a basé son efficacité sur la culture des passions de masse», « l'appel à une aristocratie encore désincarnée, qui porterait désormais les valeurs comme l'ancienne a porté les armes». Et la cible est haute, la plus élevée. On songe aux paroles de Baudelaire, dans Mon cœur mis à nu : Il n'existe que trois êtres respectables: le prêtre, le guerrier, le poète. Savoir, tuer, créer. Les autres hommes sont taillables et corvéables, faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exercer ce qu'on appelle des professions.

Le lecteur de Jünger, un initié, membre d'un «public restreint», s'«enferm[e] dans son goût solitaire pour une œuvre comme dans une petite forteresse qui ne se rendra jamais», «une œuvre castée» rejetant la littérature au «grain grisâtre et indifférencié du béton armé, où la prose donne l'impression de couler en vrac dans des coffrages». Et il ne s'agit pas de la sélection que l'exploit sportif génère, de ces ascensions de rochers des singes, où les «Bandar-log» grouillent, mais des sommets où l'air est raréfié, «où le mal des montagnes commence à se faire sentir». Le livre est assurément, «dans cette époque qui a basé son efficacité sur la culture des passions de masse», « l'appel à une aristocratie encore désincarnée, qui porterait désormais les valeurs comme l'ancienne a porté les armes». Et la cible est haute, la plus élevée. On songe aux paroles de Baudelaire, dans Mon cœur mis à nu : Il n'existe que trois êtres respectables: le prêtre, le guerrier, le poète. Savoir, tuer, créer. Les autres hommes sont taillables et corvéables, faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exercer ce qu'on appelle des professions.

La référence au Graal n'est pas loin. Gracq conte qu'à 18 ans, il cessa, sans drame, de se rendre à la messe. Ce qui ne signifie pas qu'il n'ait gardé, au plus profond de lui, un sens mystique tendu. Il rappelle les sensations tenaces de son enfance, qui allaient dans cette direction: «J'ai été élevé dans le catholicisme, dans un pays qui est très croyant, Saint-Florent, et une chose me frappait: une colline, avec, au sommet une église abbatiale, une abbaye très importante, une espèce de bulle sacramentelle. Plus que le sacré, me frappait et me séduisait la confrérie des gardiens du sacré. Cela apparaît avec les chevaliers.»

Cette tonalité religieuse, mystique, rejaillit aussi quand, dans son essai sur Breton, il interprète le surgissement et le destin du surréalisme. Là aussi transparaît la tentation élitiste. Et bien qu'il n'acceptât jamais de se couler dans le groupe surréaliste, il reprend à son compte, en 1948, la destinée manifeste d'un cercle semi-clandestin, de « vrais fidèles » d'un medium, Breton, « traversé » par les esprits de Sade, de Nerval, de Baudelaire,de Rimbaud, de Lautréamont, de Nouveau, de Jarry, de Vaché, de Rigaut, de Desnos, de Dali, «phénomène de transsubstantation» étonnant, qui l'investit d'un pouvoir charismatique. Il est traversé littéralement par le meilleur de leur esprit, il est le conducteur élu du fluide. «Aucune opération intellectuelle précise n’élucide ce contact miraculeux.» On a l'impression d'être «report[é]" à l’époque où l’«Esprit» visitait familièrement les hommes et à travers eux prophétisait en liberté».

Gracq s'est beaucoup inspiré de son ami Monnerot, condisciple à l'Ecole Normale, sociologue du socialisme et ayant médité sur les rapports entre la poésie et le sacré, notamment dans les cercles surréalistes. Il ne s'agit pas de trop porter attention, aux «germes de socialisation» qui ponctuent la trajectoire du cercle, que Monnerot appelle le «set», groupé autour de Breton entre les deux guerres, «café qu’on hante, habitude des réunions périodiques, promenades en commun, fréquentation de lieux «électifs», jeux d’esprit pratiqués, rites sommaires». Autre chose était la «puissance d’éveil» que le surréalisme recelait, «l’attente galvanisante d’une espèce d’an mil qui littéralement jetait les esprits en avant d’eux-mêmes, les exorbitait», «l’«esprit» qui aiguillonnait le groupe[...] avec la vigueur hallucinatoire d’une terre promise».

Monnerot parle d'«aristocratie du miracle» «ordonné autour d’une «révélation générale» et par là ne se différenciant pas par essence de telle ou telle communauté d’ «élus» à ses débuts».

Le groupe suggère « l’idée d’un ordre clos et séparé, d’un compagnonnage exclusif, d’un phalanstère que tendent à enclore on ne sait trop quelles murailles magiques (l’idée significative de « château » rôde aux alentours) qui paraît s’imposer dès le début à Breton », « beaucoup plus proche, par ses contours surtout exclusifs, de la Table ronde ou de la chevalerie en quête du Graal que de la communauté chrétienne initiale ». On a là une « appartenance, qui nous renvoie à la source même du sentiment religieux et qu’on ne peut se refuser plus longtemps – que cela plaise ou non – à qualifier de mystique ». On sait que cette « mystique » s'est nourrie en partie de doctrines satanistes, sadienne, par provocation, dans un désir de blasphémer, de profaner un christianisme abhorré. Mais une mystique tout de même, qui ne demandait, selon Gracq, qu'à être retournée positivement.

Sans en avoir tout à fait conscience, le surréalisme a été l'expression, dans une civilisation atone, de la «recharg[er] d'un influx spirituel". Mais les «religions universelles» sont mortes, «cette ère semble définitivement close pour une société qui n’est aujourd’hui que trop matériellement distendue à l’échelle planétaire – où la « mesure de l’homme » se perd à tous les échelons dans un ensemble social trop grand pour nous». «Le surréalisme (il n’est qu’un symptôme) a présidé sous une ébauche de forme religieuse à un phénomène de ségrégation sociale spontanée et de recomposition embryonnaire à l’échelle d’homme».

Sans en avoir tout à fait conscience, le surréalisme a été l'expression, dans une civilisation atone, de la «recharg[er] d'un influx spirituel". Mais les «religions universelles» sont mortes, «cette ère semble définitivement close pour une société qui n’est aujourd’hui que trop matériellement distendue à l’échelle planétaire – où la « mesure de l’homme » se perd à tous les échelons dans un ensemble social trop grand pour nous». «Le surréalisme (il n’est qu’un symptôme) a présidé sous une ébauche de forme religieuse à un phénomène de ségrégation sociale spontanée et de recomposition embryonnaire à l’échelle d’homme».

Bien qu'en situation d'échec en 1948 (et comme le faisait remarquer Breton, entre le surréalisme d'avant-guerre et ce qu'il en reste à la Libération, il y a Buchenwald et la Bombe), Gracq voit dans l'émergence de petits groupes, de happy few portés par une flamme mystique authentique, se traduisant par ce qu'il appelle le Grand Oui (au monde), à l'opposé du projet existentialiste qui mise sur le collectif, et songe à subvertir le réel par la volonté sociale et politique, une alternative à la sclérose civilisationnelle de l'Occident – selon un schéma que lui a légué Oswald Spengler. Ces fraternités chevaleresques, il ne les trouvera jamais.

18:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, surréalisme, élitisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Hommage à Didier Carette

par Luc-Olivier d'Algange

Grande tristesse d'apprendre la mort de Didier Carette. Avec lui s'en vont encore la liberté, la générosité et l'audace, - autant de rares vertus qui feront que les médias n'en parleront guère. Directeur du théâtre Sorano à Toulouse qu'il revivifia durant une décennie, il en fut éloigné pour des raisons « politiques ».

Que dire, sinon citer l'une des Feuilles orphiques ou pythagoriciennes qu'il aimait, et citer ses œuvres, dont la diversité et l'amplitude dépassèrent, de très loin et de très haut, tous les engagements partisans. Sa devise, populaire et aristocratique: «faire du théâtre non pour tous, mais pour chacun».

"Ceci est consacré à Mnémosyne,

Quand tu seras sur le point de mourir, tu t'en iras vers les demeures bien construites d'Hadès.

A droite, il y a une source près de laquelle se tient un cyprès blanc.

C'est là que les âmes des morts descendent et qu'elles s'y rafraîchissent.

De cette source surtout ne t'approche pas car tu en trouveras une autre, en face, d'où s'écoule l' eau fraîche qui vient du lac de Mnémosyne.

Au-dessus d'elle se trouvent les gardiens, ils te demanderont du plus profond de leur coeur,""ce que tu fais, et où tu vas, cherchant, dans les ténèbres du sombre Hadès.

Dis : je suis fils de Terre et de Ciel étoilé, mais je suis desséché par la soif et je meurs.

Donnez-moi vite l'eau fraîche qui s'écoule du lac de Mnémosyne.

Alors par le vouloir du roi des enfers, ils te traiteront avec bienveillance et te laisseront boire à la source de Mémoire.

Alors tu chemineras sur la voie sacrée, parmi les autres Mystes, dans la gloire de Dionysos."

En rappel de ses oeuvres:

Metteur en scène :

2010

Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand mise en scène Didier Carette…

2009

Le Procès - Cabaret K d'après Franz Kafka mise en scène Didier Carette…

2008

La Cerisaie d’Anton Tchekhov mise en scène Didier Carette…

Le Frigo de Copi mise en scène Didier Carette

2007

Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams mise en scène Didier Carette

Banquet mise en scène Didier Carette

2006

Rimbaud l'enragé – Une saison en enfer mise en scène Didier Carette

Le Bourgeois gentilhomme de Molière mise en scène Didier Carette…

2005

Dogs' Opera d'après Bertolt Brecht… mise en scène Didier Carette

Homme pour homme de Bertolt Brecht mise en scène Didier Carette…

2003

Folies Courteline de Georges Courteline mise en scène Didier Carette

Peer Gynt de Henrik Ibsen mise en scène Didier Carette

2002

Satyricon de Pétrone mise en scène Didier Carette

La Nonna de Roberto Cossa mise en scène Didier Carette

1999

Karamazov d'après Fiodor Dostoïevski mise en scène Didier Carette

Nuit blanche d'après Fiodor Dostoïevski mise en scène Didier Carette

1998

Le Cas Woyzeck d'après Georg Büchner mise en scène Didier Carette

1997

Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov mise en scène Didier Carette

1989

Les Grandes Journées du père Duchesne de Jean-Pierre Faye mise en scène Didier Carette

1987

La Mère la joie... de Marie de Sévigné mise en scène Didier Carette

1986

Le Cabinet noir de Max Jacob mise en scène Didier Carette…

Il n'y a plus d'aventuriers d'après André Malraux mise en scène Didier Carette

1983

Pntgrl-Rabelais de François Rabelais mise en scène Didier Carette

Comédien :

2010

Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand mise en scène Didier Carette…

2009

Le Procès - Cabaret K d'après Franz Kafka mise en scène Didier Carette…

2008

La Cerisaie d’Anton Tchekhov mise en scène Didier Carette…

1997

Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov mise en scène Didier Carette

1994

Le Voyage à Bâle de Pierre Laville mise en scène Simone Amouyal

1992

La Cerisaie d’Anton Tchekhov mise en scène Jacques Rosner

1986

Le Cabinet noir de Max Jacob mise en scène Didier Carette…

1982

Le Labyrinthe d’Armand Gatti mise en scène Armand Gatti

1980

Le Cocu d'infini de Louis-Ferdinand Céline mise en scène Jean-Claude Bastos…

1968

Le Chien du général de Heinar Kipphardt mise en scène Maurice Sarrazin…

Auteur :

2005

Dogs' Opera d'après Bertolt Brecht… mise en scène Didier Carette

2003

Armada de Didier Carette

1994

Le Torero de salon d'après Camilo José Cela… mise en scène Henri Bornstein

1992

Armada de Didier Carette mise en scène Simone Amouyal

Traducteur:

2008

La Cerisaie d’Anton Tchekhov mise en scène Didier Carette…

Scénographe:

1997

Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov mise en scène Didier Carette

Collaborateur artistique:

2013

Nana d'après Émile Zola mise en scène Céline Cohen…

1980

Le Cocu d'infini de Louis-Ferdinand Céline mise en scène Jean-Claude Bastos…

Voir aussi: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2018/12/05/d...

18:28 Publié dans Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : didier carette, hommage, théâtre, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

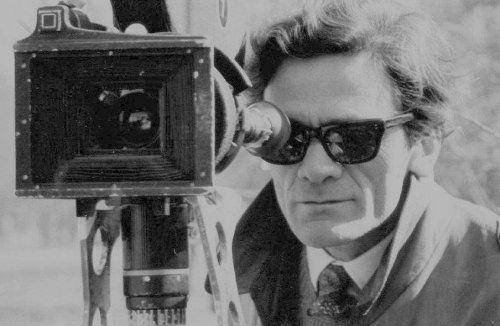

Je n’ai vraiment compris Dominique de Roux — cet esprit décapant, aristocratique dans son goût de déplaire — qu’en lisant Pasolini. L’un est devenu le miroir de l’autre. Ils ont vécu deux vies brèves, à la même époque, dans un même refus instinctif des appartenances bourgeoises. Je n’ose imaginer ce que leur rencontre aurait pu créer. Sans doute un explosif plus puissant que la bombe à hydrogène.

Par Frédéric Andreu

Dominique de Roux et Pier Paolo Pasolini partagent une posture rare : celle des dissidents de l’intérieur. Ils semblent appartenir à un camp — De Roux au paysage littéraire français, Pasolini à la gauche italienne — tout en le contredisant radicalement de l’intérieur. De Roux l’affirme sans détour : « Je n’ai jamais appartenu à aucun camp. » Il cultive ce qu’il nomme « une liberté contre la meute », une intransigeance qui le pousse à attaquer le cléricalisme, les orthodoxies morales et le confort intellectuel de son époque.

Pasolini, lui, est un hérétique déclaré au sein de la gauche italienne. Il écrit dans les Écrits corsaires :« La gauche m’a toujours considéré comme un hérétique. » Hérétique, il l’est en effet : farouchement contre l’avortement, qu’il voit comme une capitulation devant la logique utilitariste ; contre le théâtre de Mai 68, qu’il accuse d’être une gesticulation bourgeoise plus qu’une révolution ; contre la consommation, qu’il juge « obscène », un acte « grossier » qui uniformise les consciences et détruit toute authenticité populaire. Il ira jusqu’à dire que la société de consommation est « plus fasciste que le fascisme ».

Son amour va à la tradition, à l’homme cosmique, humilié par la machine, effacé par le consumérisme.

« TOUT mon amour va à la tradition

Je viens des ruines, des églises,

des retables d’autel, des villages oubliés des Apennins et des Préalpes

où ont vécu mes frères ». (Poésie en forme de rose, 1964)

Ce dissident politique est aussi un dissident esthétique : son cinéma est un anti-Hollywood radical. Pasolini refuse les corps lisses, les récits consolants, les couleurs de studio. Il filme à contre-jour de l’Occident cinématographique : théâtre filmé, visages non-professionnels, dialectes, rites archaïques, ascèse de la lumière. À l’usine à rêves, il oppose une fabrique du réel — une vérité nue, biblique, parfois cruelle, mais jamais trompeuse.

Chez De Roux comme chez Pasolini, la dissidence s’accompagne d’un burlesque féroce. De Roux n’hésite pas à tourner en dérision certaines figures religieuses — le cardinal Daniélou « la calotte sur le tête », l’abbé Bruckberger notamment — avec une ironie d’une précision chirurgicale. Il critique les masques, les formes.

Pasolini, à son tour, met en scène dans Uccellacci e uccellini un corbeau marxiste, pédant et bavard, caricature hilarante de l’intellectuel de gauche. Il disait de ce personnage : « Le corbeau parle comme un intellectuel, mais il reste un oiseau : il critique tout, mais ne change rien. » (L’image même du politicien macronoïde parvenu aujourd’hui au pouvoir).

Ce burlesque n’est pas un divertissement : c’est une arme critique. Le rire démasque plus sûrement qu’un discours doctrinal.

Dans la vie, pourtant, une rencontre a eu lieu : celle de Dominique de Roux avec Maurice Ronet, acteur intense, silencieux, qui partageait avec lui une même mélancolie active et une même exigence artistique. Leur dialogue, bien réel, laisse entrevoir ce que De Roux pouvait susciter chez des artistes à la sensibilité aiguë, et ce qu’il était capable de reconnaître chez eux.

Et c’est là que naît une forme de nostalgie imaginaire : il est profondément regrettable que De Roux n’ait jamais rencontré Pasolini. Tout laissait pourtant croire que leurs routes, parallèles, auraient pu un jour se croiser : mêmes années, mêmes combats, même détestation des conformismes. L’un apportant son feu littéraire, l’autre son feu cinématographique. Leur face-à-face aurait sans doute été incandescent — trop incandescent peut-être pour une époque qui ne savait pas accueillir ce genre de fulgurance. En un sens, Gombrowich a été, pour de Roux, une sorte de Pasolini, mais sans la même radicalité.

Les deux (h)auteurs quittent la scène, en nous laissant orphelins : De Roux est parti trop tôt, sans avoir tourner toutes les pages de la vie ; Pasolini, assassiné de la pire des manière, n’a pu achever son livre le plus incendiaire, Pétrole, resté comme une voix interrompue. (On n’a pas idée en France du vide laissé par cette disparition).

De Roux et Pasolini : deux dissidents, vraiment. Et, à leur manière, une paire parfaite, même sans s’être connus.

19:18 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pier paolo pasolini, dominique de roux, lettres, littérature, lettres italiennes, lettres françaises, littérature italienne, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Mishima et l’esprit chevaleresque

La passion de Mishima pour l’Espagne

Source: https://revistahesperia.substack.com/p/mishima-y-el-espir...

Le code d’honneur caldéronien

Mishima était un lecteur vorace. Il semble qu’il ait été familiarisé dès son plus jeune âge avec les auteurs de notre Siècle d’Or espagnol. En particulier, le théâtre baroque et ses thèmes de l’honneur et de la gloire l’attiraient beaucoup. Et ici, Calderón de la Barca était, pour lui, notre étoile la plus brillante.

Mishima découvrit que le peuple espagnol et le peuple japonais partageaient un même concept de l’honneur. L’honneur calderonien était similaire à celui du Bushido, le code des samouraïs, car tous deux se placent au-dessus des volontés des rois et des seigneurs. « Au roi, il faut donner la terre et la vie, mais pas l’honneur, car l’honneur, c’est le patrimoine de l’âme, et l’âme n’appartient qu’à Dieu. »

Dans un contexte historique, un hidalgo était un chevalier de la petite noblesse. Mais avec le temps, il en est venu à signifier noble et généreux. Dans la tradition espagnole, l’esprit hidalgo trace un arc allant des chevaliers médiévaux jusqu’à la Légion de Millán-Astray. Notre passé est rempli de chapitres héroïques, des exploits des Tercios aux derniers combattants des Filipinas. Ce sens de la vie était également très présent dans nos arts et nos lettres jusqu’au début de la décadence.

Luis Díez del Corral

Ce professeur fut procureur sous le régime franquiste, juriste, politologue et disciple d’Ortega y Gasset. Dans les années soixante, il fit une tournée au Japon pour parler de l’Espagne des Austriacos (des Habsbourgs). Lors de ses conférences, il expliquait le sens de l’honneur caldéronien et de l’esprit chevaleresque. Mishima voyait dans cette attitude face à la vie une fraternité avec la tradition japonaise.

Une anecdote espagnole qui fit le plaisir de l’auteur nippon fut le geste du marquis de Benavente après avoir été contraint par l’empereur Charles Quint de recevoir dans son palais de Tolède le Connétable de Bourbon. Le marquis respecta la volonté impériale, qu’il considérait comme une humiliation, puis incendia son palais car il n’était pas disposé à vivre là où un traître l’avait fait. Mishima affirmerait que cette action était l’équivalent le plus précis du code d’honneur samouraï :

« L’un des nôtres aurait obéi sans rechigner, comme Benavente, à l’ordre de son « daimyō » ou du « shogun », puis aurait commis un seppuku. Comme en Espagne cette tradition n’existe pas, l’acte de Benavente est un symbole parfait. C’est la même chose, d’une autre manière. »

Après une des conférences, Mishima s’approcha pour discuter avec Díez del Corral. La présence de la célébrité japonaise attira dans la salle un essaim de journalistes et une masse énorme d’amateurs. Les deux échangèrent d’abord leurs impressions sur leurs goûts communs, puis se séparèrent de la foule pour continuer leur conversation en privé durant plusieurs heures. Ce fut le début d’une belle amitié qui dura dans le temps et conduisit les intellectuels à se rendre visite mutuellement dans leurs pays respectifs. Lors de ses voyages en Espagne, Mishima en profita pour vivre de près deux traits de notre identité qui l’impressionnaient le plus : la tauromachie et le flamenco.

Dans une interview, lorsqu’on lui demanda qui il sauverait si une bombe atomique devait dévaster l’Europe, Mishima répondit que ce serait le philosophe allemand Martin Heidegger et l’historien espagnol Díez del Corral.

La Légion et le Bushido

Une autre chose qu’aimait Mishima dans l’âme espagnole était la Légion. Il n’était pas surprenant, puisque Millán-Astray avait étudié le Bushido, et a même écrit la préface de sa traduction en espagnol. Le fameux militaire espagnol, boiteux, manchot et aveugle s’inspira du code samouraï pour fonder sa milice. Il l’a lui-même déclaré : « Et aussi, je me suis appuyé sur le Bushido pour soutenir le credo de la Légion, avec son esprit légionnaire de combat et de mort, de discipline et de camaraderie, d’amitié, de souffrance et de dureté, de répondre au feu. Le légionnaire espagnol est aussi samouraï et pratique l’essence du Bushido: Honneur, Courage, Loyauté, Générosité et Esprit de Sacrifice. Le légionnaire espagnol aime le danger et méprise la richesse».

Dans ces légionnaires, qui criaient « Vive la mort » et dont l’hymne s’appelait El novio de la muerte, Mishima voyait une attitude épique très similaire à celle qu’il défendait. Évidemment, les slogans légionnaires ne répondaient pas à une impulsion d’autodestruction, mais étaient des consignes pour donner du courage à ceux qui étaient prêts à tout sacrifier pour défendre des causes supérieures à leur propre vie.

Une problématique de culture

Mishima comprenait que le code d’honneur caldéronien partageait une ressemblance avec l’honneur japonais « plus que n’importe quel autre schéma de dignité personnelle des pays occidentaux ». Le 24 septembre 1969, il publia dans le journal The Times de Londres un article intitulé A problem of culture. Il y parle de « l’esprit espagnol du samouraï » et énumère ses préférences et ses fétiches. Juan Antonio Vallejo-Nágera considère dans Mishima ou le plaisir de mourir que cet article est très important pour comprendre l’idéologie politique de l’écrivain.

L’auteur nippon loue les Espagnols devant le public britannique et souligne leur conscience collective de la mort, l’idéal du « bon mourir » hérité des Tercios sous la proclamation du « ¡Viva la Muerte ! » et la défense de la tauromachie comme un exemple de résistance face à l’uniformisation occidentale. Il affirme aussi que seul un Espagnol aurait pu dire qu’il était « meilleur honneur sans navires que navires sans honneur » — une attitude qui aurait semblé insensée pour le reste des nations.

Mishima ajoutait dans cet article qu’il se considérait comme « un Don Quichotte ; bon, un Don Quichotte mineur contemporain ». Et c’est ainsi qu’il unissait à jamais l’esprit du samouraï à celui du hidalgo, terminant ainsi sa recherche.

L’heure des hidalgos

Don Quichotte de la Mancha est un archétype du véritable hidalgo. C’est un homme qui vit humblement et qui, influencé par la lecture des livres de chevalerie, décide de sortir du confort de sa vie et de mettre ses armes au service des nécessiteux. L’ingénieux hidalgo disait que « la chose dont le monde avait le plus besoin était de chevaliers errants et que l’on ressuscitât la chevalerie errante ».

François Bouqsuet appliquait une réflexion similaire aux temps modernes : « Je crois profondément que, s’il y a lutte — et il y en a — ce n’est pas une lutte de classes dont il s’agit, mais la lutte millénaire des poètes, des chevaliers, contre la classe prédominante des êtres grossiers et vulgaires (…) une lutte entre ceux qui soutiennent les colonnes du temple et ceux qui les profanent et les détruisent. »

Dans une époque marquée par la vulgarité et le narcissisme, l’esprit hidalgo nous offre un code différent. Un style qui allie l’exigence de soi à la défense d’idées nobles. On peut trouver dans l’esprit hidalgo une référence pour avancer (même avec beaucoup d’efforts et d’erreurs) debout dans un monde en ruine.

18:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yukio mishima, japon, espagne, lettres, lettres japonaises, littérature, littérature japonaise |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le « Mal » dans la cosmogonie de Tolkien

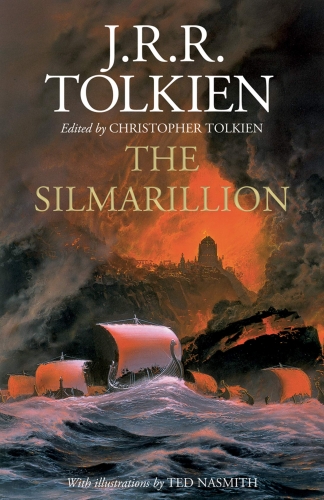

par Ralf Van den Haute

La lecture de l'épopée Le Seigneur des Anneaux[1] ne révèle pas toute la portée mythique de l'œuvre de J. R. R. Tolkien, qui fournit dans Le Silmarillion[2] la véritable clé de son univers. On y trouve une description de l'origine du monde, des dieux et du « Mal ». Le statut de ce dernier dans l'œuvre de Tolkien correspond à plusieurs égards aux différentes manifestations du Mal dans la mythologie germanique. Le but de cet article est d'examiner cet aspect et de retracer certaines similitudes entre le Mal dans l'œuvre de Tolkien et la mythologie germanique telle qu'elle nous est transmise par les Eddas[3] .

Le « Mal » dans l'œuvre de Tolkien ne correspond pas à la définition qui nous a été transmise par le monothéisme chrétien: il faut plutôt le considérer comme un ensemble de forces destructrices qui défient la vie et l'ordre divin, comme on le retrouve dans l'Edda.

Dans la littérature fantastique, et plus particulièrement dans le genre appelé « fantasy héroïque », Tolkien jouit indéniablement d'une popularité inégalée. Éminent philologue, spécialiste de la grammaire comparée des langues germaniques et indo-européennes, il n'est pas seulement l'auteur d'un récit merveilleux et d'une épopée. Contrairement aux innombrables livres et productions cinématographiques pseudo-mythiques — qui sont dépourvus de toute dimension tragique —, l'œuvre de Tolkien constitue un système mythologique véritablement cohérent, basé sur un mythe cosmogonique et doté d'un cadre dans lequel peut se dérouler une épopée quasi homérique.

Le Silmarillon, clé de l'œuvre de Tolkien

Tout dans cette œuvre — des anneaux aux épées magiques, des représentants du « Bien » et du « Mal » — est l'expression d'un ordre intérieur propre à l'être humain, tant à l'individu qu'à la communauté du destin. Il s'agit d'un ordre immanent à ce monde, dont l'essence ne peut être comprise en lisant uniquement Le Hobbit[4] - qui a commencé comme une histoire que Tolkien a écrite pour ses enfants - et Le Seigneur des Anneaux. Dans Le Silmarillion, le lecteur séduit par la Terre du Milieu trouvera les clés indispensables. Bien qu'il ait été publié après Le Seigneur des Anneaux, l'auteur a commencé à écrire le texte dès son retour des tranchées en 1916. Initialement destiné à être inclus dans Le Livre des contes perdus[5] , le manuscrit partiellement inachevé a finalement été publié en 1977 par Christopher Tolkien, le fils de l'auteur.

Dès le départ, Le Silmarillion apparaît comme un livre moins accessible que l'épopée de Tolkien : c'est l'histoire des origines, du commencement lointain – la nuit des temps – qui n'est pas sans rappeler la Völuspá, dans laquelle la mystérieuse Völva raconte les origines et le destin du monde. Le Silmarillion contient tout le contenu mythique qui permet de mieux comprendre Le Seigneur des Anneaux, d'autant plus que les événements du Silmarillion précèdent chronologiquement ceux du Seigneur des Anneaux et en décrivent les causes en détail. Le lecteur y découvre l'élaboration d'un véritable mythe cosmogonique originel, la présence d'un panthéon — dont les fonctions des divinités ne sont pas toujours complètement élaborées — et une vision de la fonction du « Bien » et du « Mal », qui atteindra son apogée dans Le Seigneur des Anneaux.

Certains ont voulu voir dans cette dynamique entre deux forces opposées une allégorie — comme celle de la Seconde Guerre mondiale. Tolkien lui-même a rejeté cette interprétation. Il nous semble plus intéressant d'étudier le statut du « Mal » dans l'œuvre de Tolkien à la lumière de la mythologie germanique telle qu'elle est représentée dans l'Edda. Pourquoi spécifiquement la mythologie germanique ? Germaniste, Tolkien connaissait particulièrement bien plusieurs langues germaniques anciennes telles que le vieux norrois, le vieil anglais et le gothique, et a lui-même traduit et commenté plusieurs textes épiques et mythologiques. Sa connaissance des mythes et légendes germaniques était pour le moins très approfondie. Cette tentative d'analyse succincte n'exclut pas l'existence d'autres influences : certains noms dans le Silmarillon semblent notamment être tirés de l'épopée finlandaise Kalevala. Le quenya et le sindarin, langues elfiques créées par Tolkien, sont quant à elles basées sur le finnois et le gallois. Il est difficile de se prononcer de manière catégorique sur les parallèles entre le Silmarillion et le mythe de la création dans le Mahabarata, car on ne sait pas dans quelle mesure Tolkien connaissait le contenu de ce texte. Certains suggèrent que les sept rivières d'Ossiriand seraient inspirées des sapta sindhu, les sept rivières du Rigveda. Quoi qu'il en soit, il est possible de démontrer de manière convaincante que Tolkien a rédigé un mythe de la création, une mythologie et une épopée héroïque à part entière, qui s'inscrivent dans la lignée de la mythologie germanique et indo-européenne au sens large.

Le mythe fondateur

Le problème du « Mal » ne peut être dissocié de l'ensemble de la cosmogonie. Le mythe tolkienien de la création en fournit lui-même l'explication : il ne s'agit pas d'une création comme acte unique émanant d'une divinité unique et toute-puissante. Cette cosmogonie s'inscrit plutôt dans une conception de l'origine telle que l'a formulée Ernst Jünger dans Besuch auf Godenholm[6] : « La création (...) était possible à chaque point où les flammes de l'inétendu éclataient. »

Dans le Silmarillion, Eru, ou Ilúvatar (illustration) — un nom apparenté à l'allemand Allvater, l'un des nombreux noms d'Odin — crée les Ainur et leur donne trois thèmes musicaux qu'ils doivent élaborer et développer. Ils donnent ainsi forme à Arda, la Terre, et à Eä, le « monde qui est », l'univers.

Ilúvatar ne possède aucune des caractéristiques du dieu jaloux de la Bible ; au contraire, il semble incarner le principe du Devenir. N'envoie-t-il pas ses flammes éternelles à travers l'espace — les flammes de l'inétendu de Jünger —, flammes qui sont à l'origine des mélodies infinies, véritables sculptures musicales ? C'est ainsi que la Terre et l'univers deviennent réalité.

Les Valar, les dieux de la cosmogonie tolkienienne, sont les meilleurs parmi les Ainur. Ils sont quatorze et leurs fonctions sont multiples. Certains Valar présentent des similitudes avec les dieux de notre panthéon familier : il y a ainsi un dieu de la mer (et des eaux en général). Ils correspondent à des forces de la nature, et l'on pourrait ici utiliser le terme de « religion naturelle », si Tolkien ne semblait pas veiller soigneusement à ne jamais inclure de culte religieux ou de forme quelconque d'eschatologie dans son œuvre.

Les Valar, qui participent au chant éternel des Ainur, représentent en quelque sorte les forces de la nature qui façonnent et refaçonnent sans cesse le visage du monde. Ce chant symbolise le devenir : seuls des éléments créateurs peuvent exister. Un monde sans éléments destructeurs serait statique, incomplet et, en l'absence d'une dimension tragique, totalement inintéressant.

Friedrich Gundolf, membre éminent du cercle de poètes autour de Stefan George, suggère que « les dieux subliment toutes les tensions humaines en forces créatrices ».[7] Ces tensions existent également dans l'œuvre de Tolkien ; elles en constituent même le fondement. Quels sont donc les éléments destructeurs nécessaires pour rendre possibles les tensions créatrices ? Le « Mal », en tant que force opposée au « Bien », apparaît déjà dans l'Ainulindalë, où Tolkien raconte le développement des mélodies par les Ainur.

Alors que les Ainur et les Valar façonnent le monde et la vie à travers leur musique, Melkor — lui-même un Valar — développe ses propres mélodies, dissonantes et violentes, qui semblent consister en une négation des harmonies créées par les autres Valar. Les mélodies de Melkor s'ajoutent à l'ensemble des mélodies des Valar : à certains moments, les tonalités harmoniques prédominent, non sans difficulté ; à d'autres moments, c'est la musique dissonante de Melkor qui domine.

Cet antagonisme, mais aussi cette alternance entre les deux forces, reflète la lutte entre les dieux et les Titans, entre l'ordre et le chaos, entre la vie et la mort. Les Valar sont ainsi constamment confrontés à la destruction de leur œuvre, voire à leur propre destruction. Les deux forces sont engagées dans une lutte éternelle, dans laquelle aucune des deux ne peut jamais se vanter d'une victoire définitive.

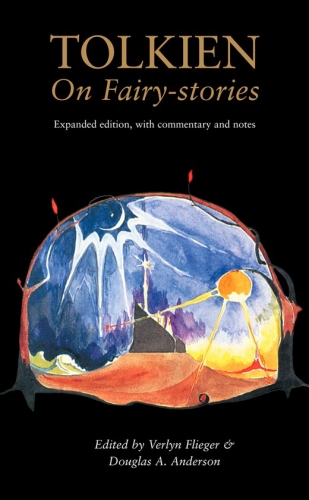

L'eucatastrophe

Mais Le Seigneur des Anneaux ne se termine-t-il pas par une eucatastrophe ? Tolkien lui-même mentionne l'eucatastrophe comme l'une des issues possibles dans un essai intitulé On Fairy-stories[8] . La définition qu'il donne à ce terme — dérivé du grec eu et katastrophê — est la suivante : « L'eucatastrophe est le revirement soudain et joyeux [...] une grâce soudaine et miraculeuse, sur laquelle on ne doit jamais compter pour qu'elle se reproduise. »

Mais Le Seigneur des Anneaux ne se termine-t-il pas par une eucatastrophe ? Tolkien lui-même mentionne l'eucatastrophe comme l'une des issues possibles dans un essai intitulé On Fairy-stories[8] . La définition qu'il donne à ce terme — dérivé du grec eu et katastrophê — est la suivante : « L'eucatastrophe est le revirement soudain et joyeux [...] une grâce soudaine et miraculeuse, sur laquelle on ne doit jamais compter pour qu'elle se reproduise. »

Dans cet essai, Tolkien décrit comment la structure du conte de fées, notamment à travers l'eucatastrophe, trouve un écho lointain dans l'histoire du salut chrétien. Tolkien, qui a écrit cet essai une dizaine d'années avant de commencer ses récits, relativise lui-même cette notion lorsqu'il affirme que l'eucatastrophe n'est pas la seule fin possible. Cet essai traite des contes de fées en général, et non spécifiquement du Seigneur des Anneaux, dont la rédaction n'a commencé qu'une dizaine d'années plus tard.

Dans l'eschatologie chrétienne, le Mal est définitivement vaincu lors du Jugement dernier, qui marque la fin de l'Histoire (qui, dans la tradition judéo-chrétienne, a commencé avec l'expulsion d'Adam et Ève du Paradis). Si l'œuvre de Tolkien contient des éléments chrétiens, c'est plutôt dans le personnage de Nienna, une déesse (Valar) qui présente certains attributs de Notre-Dame et plus précisément de la Mater dolorosa, à savoir la tristesse, la compassion et la miséricorde.

Cependant, de nombreux indices suggèrent que le « Mal » n'est pas définitivement vaincu à la fin de la grande bataille dans Le Seigneur des Anneaux. Comme le fait remarquer Paul Kocher dans Master of Middle-Earth[9] : « À en juger par les Âges précédents, le Mal reviendra bientôt. » Lors du dernier conseil avant la bataille, Gandalf, personnage emblématique de l'épopée, déclare que même si Sauron était vaincu et qu'un grand mal était ainsi banni du monde, d'autres se lèveraient.

Par l'intermédiaire de Gandalf, l'auteur relativise davantage l'eucatastrophe, un concept qu'il définit et décrit certes dans un essai, mais dont les perspectives chrétiennes sont finalement absentes tant dans son récit cosmogonique que dans son épopée.

Histoire cyclique

Le « soleil invaincu » est un autre thème récurrent dans l'œuvre de Tolkien : vers la fin du Seigneur des anneaux, le soleil renaît à l'horizon. Tout cela indique que la vision de l'histoire n'est pas linéaire ici : tant que le soleil se lèvera le matin, les grands midis seront inévitablement suivis de crépuscules. La victoire du soleil sur les ténèbres, de l'ordre sur le chaos, est elle-même de nature cyclique.

Le risque et le défi sont donc étroitement liés : la lutte entre les peuples libres (the free people) et les autres — les esclaves des ténèbres, porteurs de destruction et de chaos (les Orques, les Nazgûl, etc.) — revêt ici une dimension véritablement cosmique, mythique et intemporelle. On retrouve cette lutte dans la chasse effrénée du Vala Oromë (ill.), un dieu qui ressemble à Odin à plus d'un titre : le martèlement des sabots de son cheval annonce l'aube et chasse les ténèbres, qui réapparaissent immédiatement derrière lui.

La guerre entre Melkor et les Valar est sans fin et de nature cyclique. Selon Mircea Eliade[10] , la notion de temps chez les peuples archaïques ou les sociétés indo-européennes traditionnelles n'est pas vécue de manière linéaire, mais cyclique. Les rites, les mythes et les fêtes reproduisent les actes originels des dieux, des héros ou des ancêtres mythiques et permettent aux participants de revenir à chaque fois à l'époque primitive (illud tempus).

Eliade fait notamment référence à la tradition védique : les kalpas y sont des époques qui se succèdent à l'infini ; le rituel (agnihotra) permet la régénération du cosmos (au sens de l'Ordre). Eliade estime que le renouvellement périodique du pouvoir royal (dans les traditions iranienne et romaine) constitue une variante indo-européenne de la régénération cosmique.

Lutte éternelle