Parution du numéro 492 du Bulletin célinien

Sommaire :

Sommaire :

Entretien avec Jean Bastier

Céline vu par Marc Fumaroli

Céline écrivain maudit jusqu’au cœur de Genève

Dans la bibliothèque de Céline (Edmond Jaloux, Jamblan, Claude Jamet)

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Parution du numéro 492 du Bulletin célinien

Sommaire :

Sommaire :

Entretien avec Jean Bastier

Céline vu par Marc Fumaroli

Céline écrivain maudit jusqu’au cœur de Genève

Dans la bibliothèque de Céline (Edmond Jaloux, Jamblan, Claude Jamet)

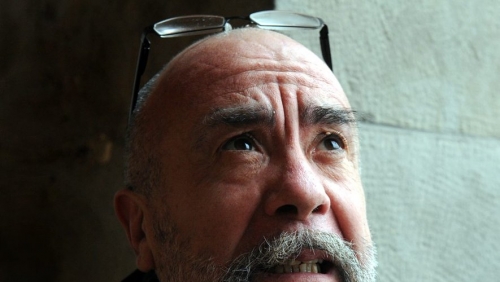

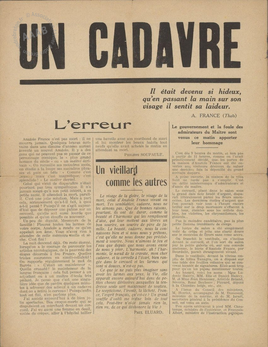

C’est sans doute une infirmité de ma part ; les livres de Philippe Sollers m’ont toujours laissé indifférent, exception faite de Femmes (1983), qui doit d’ailleurs beaucoup à Céline, et La Guerre du goût (1994), recueil de ses meilleures critiques. En raison de son art d’esquiver les questions embarrassantes, celui que Pierre Assouline nommait (devant lui) “le roi des pirouettes” a pourtant de fervents admirateurs, notamment dans la nouvelle génération. En témoigne l’essai enthousiaste de Yannick Gomez qui analyse les liens entre son œuvre et la musique, domaine qu’il maîtrise ô combien. Mais le chapitre qui intéressera davantage ceux qui me lisent, c’est évidemment celui intitulé “Céline – Sollers”. Une anecdote à ce sujet : on sait que celui-ci s’est toujours targué d’avoir été l’un des grands artisans de la réhabilitation littéraire de l’auteur de Nord. Il l’écrit d’ailleurs noir sur blanc dans ses Mémoires.

Avec malice, Jérôme Dupuis releva qu’après avoir écrit en 1963 un bref article sur Céline dans les Cahiers de l’Herne, il fallut attendre… 1991 pour lire un nouveau texte de lui sur le sujet¹. Et de préciser que la grande période de traversée du désert, ce furent les années 60, 70 et 80, où Sollers jugeait plus urgent de célébrer Lacan, Mao ou Casanova. Dans le BC, je me gardai de réfuter ces propos, factuellement exacts, mais précisai que, chaque fois qu’il en eut l’occasion, Sollers défendit Céline dans les médias. Ce fut notamment le cas en 1976 dans une émission télévisée à lui consacrée². Mon papier se concluait ainsi : « Céline reconnaîtra les siens ! » Manifestement touché par cette défense, Sollers m’envoya la dernière livraison de sa revue L’Infini avec un mot courtois. Il a tous les défauts du monde, relevait un critique, sauf ceux des esclaves qui obéissent aux ordres des prescripteurs. Et c’est vrai qu’il m’est toujours apparu comme un homme libre, allant jusqu’à faire sien le précepte baudelairien revendiquant le droit de se contredire.

Un admirateur de Céline est assurément mal placé pour reprocher à Sollers d’avoir succombé aux sirènes de la politique totalitaire. Passé du communisme au maoïsme, il ne renia jamais vraiment son passé gauchiste et demeurait nostalgique de la comédie débridée du printemps 68 dont la France ne se remit jamais, comme en atteste l’état de son école et de son université. Dans son fameux article La France moisie ³, Sollers raillait un ministre de l’Intérieur (de gauche) qui avait eu l’audace de fustiger ceux qu’il appelait, doux euphémisme, les “sauvageons”. Et il prenait bien entendu la défense du “héros” libertaire de mai 68 qui termina sa carrière parlementaire en se faisant l’apologiste du capitalisme et de l’économie de marché. Mais, comme le disait Céline (citant la sœur de Marat), ces volte-face sont là turpitudes humaines qu’un peu de sable efface. Ce qu’on retiendra de Sollers, c’est sa vaste érudition à la fois musicale et littéraire ainsi que ce goût de la conversation qui le fait davantage appartenir au XVIIIe siècle qu’à notre période déclinante dont il déplorait à juste titre l’inculture et la frivolité.

• Yannick GOMEZ : Sollers, le musicien de la vie (préface de Rémi Soulié), Éditions Nouvelle Marge, 2025, 141 p. (18 €). Voir aussi Hommages à Philippe Sollers, Gallimard, 2023, 142 p. (12 €)

Notes:

15:22 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, philippe sollers, revue |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Parution du n°491 du Bulletin célinien

Sommaire:

Sommaire:

Céline’s London. Le mystère de La Belle Sauvage

Céline au programme du baccalauréat ? Histoire d’un mythe

Dans la bibliothèque de Céline : Ibsen, L’Impérialisme germaniste dans l’œuvre de Renan, L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche

Londres de Céline et Londres (Albert). La prostitution et la honte.

N’en déplaise à certain célinien acrimonieux¹, le BC poursuit son bonhomme de chemin et s’achemine vers le 500e numéro. Et ce en dépit de l’âpre anticélinisme qui prospère d’année en année. Tout est fait pour donner de Céline l’image la plus univoque possible. C’est ce qui a encore été fait récemment en adaptant à l’écran le podcast (à charge) , “Louis-Ferdinand Céline, le voyage sans retour”, diffusé l’année passée sur France Inter. « J’ai été tellement recouvert de toutes les ordures et les merdes que cent mille tonnes de parfums d’Arabie ne me feraient pas encore sentir bon ! » écrivait-il en exil.

Que dirait-il aujourd’hui ?… Rendant compte de ce documentaire, la presse emboîte le pas, dénonçant “un homme monstrueux habité par une noirceur inouïe”. Quant à l’objectif de cette initiative, il n’est guère dissimulé par certains : extirper Céline du “panthéon des lettres françaises” et pour cela “déboulonner” la statue. Certes, on peut critiquer l’homme. Céline souhaitait la victoire de l’Axe et, pendant l’Occupation, n’a pas mis une sourdine à son antisémitisme obsessionnel.

Mais pourquoi énoncer des contrevérités dans ce qu’il faut bien appeler un réquisitoire ? Les plus flagrantes ont trait aux deux guerres mondiales : Destouches embusqué à Londres car réformé en 1915 par piston² (ceci pour la première) et Céline nazi intégral appelant de ses vœux le génocide (pour la seconde). Une volonté à peine dissimulée de réduire son rayonnement littéraire est ici à l’œuvre.

Dans un courriel adressé à un téléspectateur qui s’était plaint de ce parti-pris, la personne en charge de la médiation des programmes de France Télévisons a répondu que « s’intéresser à un sujet nécessite de choisir un angle ». Et d’ajouter cette précision chafouine : « Retenir certains aspects d’un sujet ne signifie pas occulter tous les autres dans l’absolu, potentiellement abordés lors de prochains programmes sur le thème, abordé sous un angle différent »³. Le hic, c’est que lorsqu’il est question de Céline, c’est toujours le même angle.

Pour rappel : Antoine de Meaux (“Le procès Céline”, Arte, 2011), Jean-Baptiste Pérétié (“Voyage au bout de Céline”, France 5, 2011), Christine Lecerf (“Louis-Ferdinand Céline au fond de la nuit”, France Culture, 2019), Élise Le Bivic (“Céline : les derniers secrets”, France 5, 2021), pour ne citer que les plus récentes émissions. Toutes font le procès de Céline et méconnaissent ce qui fait la grandeur de l’écrivain. C’est un choix délibéré. Et cela s’aperçoit jusque dans les détails. Ainsi, évoquant la réception critique de Voyage au bout de la nuit, il est précisé que la presse fut partagée. Non pas en raison du langage et du style novateurs de ce premier roman mais parce qu’« on ne sait pas encore où situer politiquement Céline » (!) Il suffit d’analyser le dossier de presse pour se rendre compte que la ligne de partage ne se situe pas sur ce plan. On se plaît à rêver d’une émission où serait mis en relief ce qui fait l’originalité et la valeur de l’œuvre. Un angle pour une fois différent…

• Philippe COLLIN et Florence PLATARETS : « Face à l’histoire. Louis-Ferdinand Céline, le voyage sans retour », Production Agat Films. Diffusé le 14 décembre 2025 sur France 5.

16:41 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, revue |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Parution du numéro 490 du Bulletin célinien

Sommaire :

Collaboratrices (Lucienne Delforge, Maud de Belleroche, Simone Mittre,…)

Collaboratrices (Lucienne Delforge, Maud de Belleroche, Simone Mittre,…)

Une fausse citation d’Erasme chez Céline

Dans la bibliothèque de Céline : Hamlet

James Salter lecteur de Waugh et de Céline.

Céline fut un “collaborateur” pour le moins atypique. Henri Godard a indiqué qu’il s’est tenu à l’écart de toute collaboration officielle. C’est le moins que l’on puisse dire. Pendant l’Occupation, cet électron libre n’a pas arrêté de morigéner les uns et les autres (politiques et journalistes) estimant qu’ils n’étaient pas à la hauteur de la situation. Histoire de doper les ventes, les historiens ne rechignent pas à le mettre en couverture de leur livre. Ce fut le cas d’un spécialiste de l’Épuration en France¹ ; c’est aujourd’hui celui d’un jeune historien qui publie sa thèse de doctorat sur les écrivains collaborateurs. Il y analyse ce que sont devenus les deux cents (!) écrivains frappés à la Libération. Et de s’interroger sur la postérité littéraire d’écrivains mineurs mais aussi de Rebatet, Morand, Maurras,… et Céline auquel il consacre tout un chapitre.

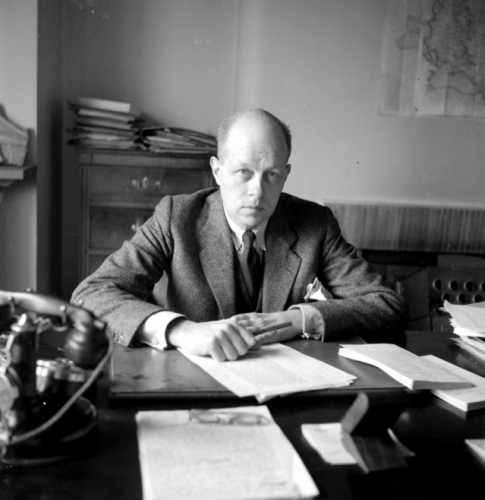

D’entrée de jeu, il passe en revue les éléments de nature, on le conçoit aisément, à exaspérer ceux qui honorent la mémoire des intrépides ayant combattu l’envahisseur. C’est le cas de l’auteur, attaché scientifique à un musée de la Résistance. Quels sont ces éléments qui datent tous du début de ce siècle ? Dans l’ordre : l’inscription (suivi du retrait) de Céline au recueil des Célébrations nationales du ministère de la Culture (2011) ; l’entrée de Drieu la Rochelle dans la “Bibliothèque de la Pléiade” (2012) ; l’édition de la correspondance de Morand et Chardonne (2013) ; la réédition des Décombres de Rebatet (2015) ; l’initiative (avortée) de la réédition des pamphlets par Gallimard (2018) ; la présence de Maurras et Chardonne dans Le Livre des Commémorations nationales (2018) ; la réapparition de manuscrits inédits (2021) suivie de leur publication avec succès. Cela fait beaucoup. Et montre que, pour ce qui le concerne, Céline est tout sauf un écrivain maudit².

L’auteur affirme pourtant que celui-ci est auréolé de ce statut par ses biographes. Et, selon lui, Céline, seul, sut convertir sa déchéance en littérature. Là où il serait magistral, c’est que, devenu un “auteur canonique” (Voyage au bout de la nuit fut inscrit au programme de l’agrégation des lettres modernes en 1993 et en 2003), il n’en devient pas pour autant un écrivain figé. L’intérêt suscité est entretenu par sa légende sulfureuse qu’il a contribué à bâtir par ses romans d’après-guerre dans lesquels il raconte son exil ignominieux aux yeux de ceux qui n’accepteront jamais de le lire. Céline renverse en outre le stigmate en imposant l’image qu’il a de lui-même, évitant dans ses romans d’expliquer son engagement en faveur de l’Axe. C’est la conclusion de l’auteur, un tantinet jargonnante: «Il s’agit d’élaborer et de diffuser une narration qui s’empare de la marque infamante pour la réajuster à une illusion biographique acceptable. Cependant, si le renversement du stigmate est unanimement reconnu, alors la provocation qu’il porte disparaît. Afin d’éviter cette routinisation du charisme, tout l’enjeu revient alors à entretenir la tension entre la canonisation et l’impiété.» Pari réussi pour Céline au grand dam de ses contempteurs qui auraient préféré que son œuvre ne lui survive pas.

• Tristan ROUQUET, Les écrivains collaborateurs (Engagement, stigmate et postérité), CNRS Éditions, coll. “Nationalisme et guerres mondiales”, 2025, 448 p. (26 €)

18:39 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, louis-ferdinand céline, collaboration, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

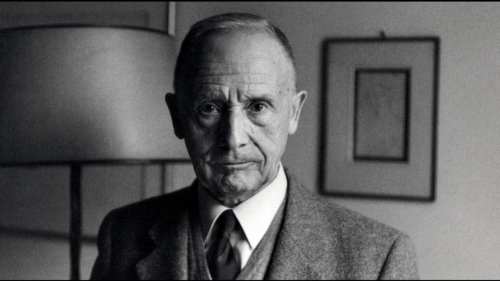

Julien Gracq et la tentation élitiste

Claude Bourrinet

Contrairement à André Breton ou à Sartre, Gracq s'est toujours bien gardé d'être entouré, a fortiori de prendre la tête d'un mouvement, ou de s'intégrer à l'une de ces « avant-gardes », ou à l'un de ces courants littéraires, qui ont caractérisé le XXe siècle, surtout français, du moins jusqu'à ce que ces rivières – ou ces ruisseaux – se perdent dans les sables du marais stérile de la fin du millénaire. Il a semblé se retrancher dans une tour solitaire, idée qui ne lui aurait du reste pas répugné. "Je peux me plaire (ô combien!), dit-il, dans un pays vide. Non dans un pays peuplé de figurants." Ces comédiens, qui servent de décor, pullulent dans le milieu intellectuel, où les effets valent plus que le fond, où les combinaisons remplacent la voie étroite, ou règne la formule hugolienne ; « Ad augusta per angusta ». Il l'affronte d'ailleurs ouvertement au début des années 50, mais se retire rapidement. Jeu de mains (à plume), jeu de vilains. Ses années seront ponctuées, dorénavant, entre deux années scolaires, par le retour studieux et estival dans la maison familiale, à Saint-Florent, et, imperturbablement, chaque mois de septembre, par une expédition en Deux-chevaux sur les « Grands chemins », souvent de France.

L'explication de cette tentation semi-érémétique était, aux yeux des professionnels du livre et de ses consommateurs, une affaire d'orgueil, ou de tactique. Peut-être les deux. Comme on répliqua, selon Sainte-Beuve, à quelqu'un qui annonçait le vœu de Chateaubriand de se retirer dans un ermitage: «M. de Chateaubriand veut une cellule, mais c'est une cellule sur un théâtre», on voyait dans le snobisme de Gracq une posture, dont le silence pouvait faire du bruit et intéresser ses ventes. Cette accusation eut cours surtout au moment de son refus du prix Goncourt. Mais au fond, on lui en voulut toujours de ne pas être de la maison.

Certes, sa promotion à l'Ecole Normale Supérieure avait été l'aboutissement royal d'un cursus qui était celui de l'élite «des enfances bourgeoises, et même petites-bourgeoises», solution de continuité sociale et culturelle, qui fut, jusque dans les années soixante, moment où l'Ecole de masse tendit à s'imposer, une situation «normale» et acceptée. En Hypokhâgne, durant l'année 1928, au lycée Henri IV, il porte monocle et cravate blanche. Rue d'Ulm, ils étaient «vingt-huit à trente pour la section Lettres, et nous nous connaissions exactement». Les meilleurs élèves de France, le gratin. «Une – ou deux – ou trois figures de proue que distinguaient la singularité de l'esprit, le brio intellectuel parfois presque inquiétant, l'évidence des aptitudes extra-universitaires. […] Une demi-douzaine d'hommes spéciaux, comme on aurait dit au temps de Robespierre, qui avaient repéré et choisi de bonne heure leur créneau, étroit et peu fréquenté, et qui, larguant tout autre souci, marchaient déjà d'un pas assuré vers une direction des Hautes Etudes ou une chaire au Collège de France. Un ou deux égarés, étrangers au moule universitaire, qui semblaient être entrés là par distraction: souvent les plus amusants de tous. […]. Le reste destiné à peupler, sans nouveauté, les khâgnes et les universités de province. Mais aucune bille n'avait encore été capturée par sa case ; les jeux roulaient toujours ; le champ des possibles, pour les carrières, débordait de beaucoup celui des probabilités – pour quatre ans encore chacun portait dans sa giberne le bâton de maréchal de Jaurès ou de Péguy, de Bergson ou de Giraudoux, et guettait du coin de l'oeil, dans l'oeil du camarade, l'étincelle naissante de hautes aptitudes ou de la haute ambition. »

Passons sur l'idée fugace, qu'il se vît tenir rang dans la dernière brigade. Somme toute, son métier de professeur de géographie et d'histoire n'était qu'un gagne-pain, fort agréable, et pourvoyeur de temps libre appréciable. L'enseignement n'était pas, pour lui, une vocation, même si ses élèves le jugèrent comme excellent pédagogue.

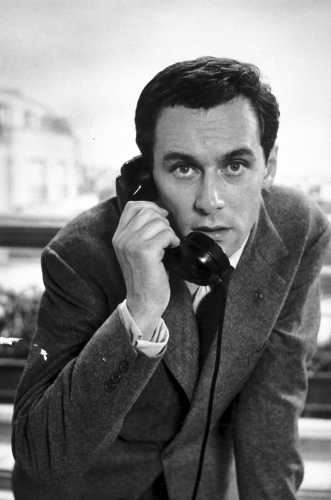

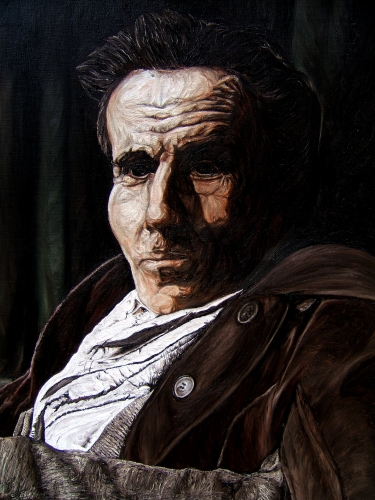

Durant toute sa vie d'écrivain, il regretta son isolement, dans un monde littéraire de plus en plus agité par les sollicitations médiatiques. Au début du mois de février 2000, Le Monde titrait, à son sujet, une de ses déclarations désabusée, qu'on jugea provocatrice: «En littérature, je n'ai plus de confrères». On vit, dans cette déclaration, de la superbe. Le dernier à avoir été du niveau exigeant où il tentait de se tenir avait été André Breton (photo). Après 1966, il n'y a plus rien. Or, un écrivain veut toujours savoir ce que ses écrits valent. Il y a les lecteurs, certes: il rassembla des amoureux – peu nombreux en regard des admirateurs de l'émission de Bernard Pivot, Apostrophes - de son œuvre, et qui n'étaient pas loin de se considérer comme des initiés. Mais le véritable jugement ne peut venir que d'un égal. Non dans un sens hiérarchique, déplacé à ce propos, mais qui ait la même vision de l'écriture, qui appartienne au même monde que lui.

En 1965, il revient sur l'instant décisif qui le projeta dans ce monde-là. Il avait, certes, publié son roman initiatique et inspiré, Au château d'Argol, aboutissement d'une lente gestation au sein des mystères éclatants d'un surréalisme dont il avait rencontré le «pape», André Breton, au mois d'août de 1939, et nous verrons que l'élan que ce courant prodiguait portait plus haut que la simple vocation littéraire. Ce moment extatique eut lieu le 18 décembre de cette même année, en gare d'Angers, où il tuait trois heures. A la bibliothèque de la gare, une couverture l'attira: «le titre seul de certains livres émet en direction du public qu'ils choisissent des signaux de reconnaissance assez mystérieux». Retenons ces termes: «signaux de reconnaissance»; «mystérieux». Nous nous trouvons dans l'univers trouble et enchanté de Poe, ou de Wagner, ou de la «matière de Bretagne», sur une terre énigmatique mais non dépourvue de sens où des correspondances tissent des liens entre élus. Il s'agissait du roman d'Ernst Jünger, qui venait juste d'être publié, Sur les Falaises de marbre. L'effet sur lui fut galvanisant. Outre l'expression d'un sentiment de liberté inouïe, « au travers des pires interdits du moment », afin de restituer l'intensité de cette rencontre, il doit employer des mots et des images religieuses, païens et bibliques : « D'un abord assez hautain, protégée dès son seuil contre le coudoiement par quelques-unes de ces figures emblématiques et magiques que Jünger affectionne, comme les anciens en incrustaient parfois devant leur porte, par l'interposition aussi d'on ne sait quelle distance assez glaciale, j'aime parfois à me la figurer comme une arche fermée, naviguant sur les eaux de notre déluge résolument à contre-courant, mais porteuse, pour les rivages où elle abordera, de quelques-unes des valeurs essentielles dont le monde de demain aura à se réensemencer. »

En 1965, il revient sur l'instant décisif qui le projeta dans ce monde-là. Il avait, certes, publié son roman initiatique et inspiré, Au château d'Argol, aboutissement d'une lente gestation au sein des mystères éclatants d'un surréalisme dont il avait rencontré le «pape», André Breton, au mois d'août de 1939, et nous verrons que l'élan que ce courant prodiguait portait plus haut que la simple vocation littéraire. Ce moment extatique eut lieu le 18 décembre de cette même année, en gare d'Angers, où il tuait trois heures. A la bibliothèque de la gare, une couverture l'attira: «le titre seul de certains livres émet en direction du public qu'ils choisissent des signaux de reconnaissance assez mystérieux». Retenons ces termes: «signaux de reconnaissance»; «mystérieux». Nous nous trouvons dans l'univers trouble et enchanté de Poe, ou de Wagner, ou de la «matière de Bretagne», sur une terre énigmatique mais non dépourvue de sens où des correspondances tissent des liens entre élus. Il s'agissait du roman d'Ernst Jünger, qui venait juste d'être publié, Sur les Falaises de marbre. L'effet sur lui fut galvanisant. Outre l'expression d'un sentiment de liberté inouïe, « au travers des pires interdits du moment », afin de restituer l'intensité de cette rencontre, il doit employer des mots et des images religieuses, païens et bibliques : « D'un abord assez hautain, protégée dès son seuil contre le coudoiement par quelques-unes de ces figures emblématiques et magiques que Jünger affectionne, comme les anciens en incrustaient parfois devant leur porte, par l'interposition aussi d'on ne sait quelle distance assez glaciale, j'aime parfois à me la figurer comme une arche fermée, naviguant sur les eaux de notre déluge résolument à contre-courant, mais porteuse, pour les rivages où elle abordera, de quelques-unes des valeurs essentielles dont le monde de demain aura à se réensemencer. »

Le lecteur de Jünger, un initié, membre d'un «public restreint», s'«enferm[e] dans son goût solitaire pour une œuvre comme dans une petite forteresse qui ne se rendra jamais», «une œuvre castée» rejetant la littérature au «grain grisâtre et indifférencié du béton armé, où la prose donne l'impression de couler en vrac dans des coffrages». Et il ne s'agit pas de la sélection que l'exploit sportif génère, de ces ascensions de rochers des singes, où les «Bandar-log» grouillent, mais des sommets où l'air est raréfié, «où le mal des montagnes commence à se faire sentir». Le livre est assurément, «dans cette époque qui a basé son efficacité sur la culture des passions de masse», « l'appel à une aristocratie encore désincarnée, qui porterait désormais les valeurs comme l'ancienne a porté les armes». Et la cible est haute, la plus élevée. On songe aux paroles de Baudelaire, dans Mon cœur mis à nu : Il n'existe que trois êtres respectables: le prêtre, le guerrier, le poète. Savoir, tuer, créer. Les autres hommes sont taillables et corvéables, faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exercer ce qu'on appelle des professions.

Le lecteur de Jünger, un initié, membre d'un «public restreint», s'«enferm[e] dans son goût solitaire pour une œuvre comme dans une petite forteresse qui ne se rendra jamais», «une œuvre castée» rejetant la littérature au «grain grisâtre et indifférencié du béton armé, où la prose donne l'impression de couler en vrac dans des coffrages». Et il ne s'agit pas de la sélection que l'exploit sportif génère, de ces ascensions de rochers des singes, où les «Bandar-log» grouillent, mais des sommets où l'air est raréfié, «où le mal des montagnes commence à se faire sentir». Le livre est assurément, «dans cette époque qui a basé son efficacité sur la culture des passions de masse», « l'appel à une aristocratie encore désincarnée, qui porterait désormais les valeurs comme l'ancienne a porté les armes». Et la cible est haute, la plus élevée. On songe aux paroles de Baudelaire, dans Mon cœur mis à nu : Il n'existe que trois êtres respectables: le prêtre, le guerrier, le poète. Savoir, tuer, créer. Les autres hommes sont taillables et corvéables, faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exercer ce qu'on appelle des professions.

La référence au Graal n'est pas loin. Gracq conte qu'à 18 ans, il cessa, sans drame, de se rendre à la messe. Ce qui ne signifie pas qu'il n'ait gardé, au plus profond de lui, un sens mystique tendu. Il rappelle les sensations tenaces de son enfance, qui allaient dans cette direction: «J'ai été élevé dans le catholicisme, dans un pays qui est très croyant, Saint-Florent, et une chose me frappait: une colline, avec, au sommet une église abbatiale, une abbaye très importante, une espèce de bulle sacramentelle. Plus que le sacré, me frappait et me séduisait la confrérie des gardiens du sacré. Cela apparaît avec les chevaliers.»

Cette tonalité religieuse, mystique, rejaillit aussi quand, dans son essai sur Breton, il interprète le surgissement et le destin du surréalisme. Là aussi transparaît la tentation élitiste. Et bien qu'il n'acceptât jamais de se couler dans le groupe surréaliste, il reprend à son compte, en 1948, la destinée manifeste d'un cercle semi-clandestin, de « vrais fidèles » d'un medium, Breton, « traversé » par les esprits de Sade, de Nerval, de Baudelaire,de Rimbaud, de Lautréamont, de Nouveau, de Jarry, de Vaché, de Rigaut, de Desnos, de Dali, «phénomène de transsubstantation» étonnant, qui l'investit d'un pouvoir charismatique. Il est traversé littéralement par le meilleur de leur esprit, il est le conducteur élu du fluide. «Aucune opération intellectuelle précise n’élucide ce contact miraculeux.» On a l'impression d'être «report[é]" à l’époque où l’«Esprit» visitait familièrement les hommes et à travers eux prophétisait en liberté».

Gracq s'est beaucoup inspiré de son ami Monnerot, condisciple à l'Ecole Normale, sociologue du socialisme et ayant médité sur les rapports entre la poésie et le sacré, notamment dans les cercles surréalistes. Il ne s'agit pas de trop porter attention, aux «germes de socialisation» qui ponctuent la trajectoire du cercle, que Monnerot appelle le «set», groupé autour de Breton entre les deux guerres, «café qu’on hante, habitude des réunions périodiques, promenades en commun, fréquentation de lieux «électifs», jeux d’esprit pratiqués, rites sommaires». Autre chose était la «puissance d’éveil» que le surréalisme recelait, «l’attente galvanisante d’une espèce d’an mil qui littéralement jetait les esprits en avant d’eux-mêmes, les exorbitait», «l’«esprit» qui aiguillonnait le groupe[...] avec la vigueur hallucinatoire d’une terre promise».

Monnerot parle d'«aristocratie du miracle» «ordonné autour d’une «révélation générale» et par là ne se différenciant pas par essence de telle ou telle communauté d’ «élus» à ses débuts».

Le groupe suggère « l’idée d’un ordre clos et séparé, d’un compagnonnage exclusif, d’un phalanstère que tendent à enclore on ne sait trop quelles murailles magiques (l’idée significative de « château » rôde aux alentours) qui paraît s’imposer dès le début à Breton », « beaucoup plus proche, par ses contours surtout exclusifs, de la Table ronde ou de la chevalerie en quête du Graal que de la communauté chrétienne initiale ». On a là une « appartenance, qui nous renvoie à la source même du sentiment religieux et qu’on ne peut se refuser plus longtemps – que cela plaise ou non – à qualifier de mystique ». On sait que cette « mystique » s'est nourrie en partie de doctrines satanistes, sadienne, par provocation, dans un désir de blasphémer, de profaner un christianisme abhorré. Mais une mystique tout de même, qui ne demandait, selon Gracq, qu'à être retournée positivement.

Sans en avoir tout à fait conscience, le surréalisme a été l'expression, dans une civilisation atone, de la «recharg[er] d'un influx spirituel". Mais les «religions universelles» sont mortes, «cette ère semble définitivement close pour une société qui n’est aujourd’hui que trop matériellement distendue à l’échelle planétaire – où la « mesure de l’homme » se perd à tous les échelons dans un ensemble social trop grand pour nous». «Le surréalisme (il n’est qu’un symptôme) a présidé sous une ébauche de forme religieuse à un phénomène de ségrégation sociale spontanée et de recomposition embryonnaire à l’échelle d’homme».

Sans en avoir tout à fait conscience, le surréalisme a été l'expression, dans une civilisation atone, de la «recharg[er] d'un influx spirituel". Mais les «religions universelles» sont mortes, «cette ère semble définitivement close pour une société qui n’est aujourd’hui que trop matériellement distendue à l’échelle planétaire – où la « mesure de l’homme » se perd à tous les échelons dans un ensemble social trop grand pour nous». «Le surréalisme (il n’est qu’un symptôme) a présidé sous une ébauche de forme religieuse à un phénomène de ségrégation sociale spontanée et de recomposition embryonnaire à l’échelle d’homme».

Bien qu'en situation d'échec en 1948 (et comme le faisait remarquer Breton, entre le surréalisme d'avant-guerre et ce qu'il en reste à la Libération, il y a Buchenwald et la Bombe), Gracq voit dans l'émergence de petits groupes, de happy few portés par une flamme mystique authentique, se traduisant par ce qu'il appelle le Grand Oui (au monde), à l'opposé du projet existentialiste qui mise sur le collectif, et songe à subvertir le réel par la volonté sociale et politique, une alternative à la sclérose civilisationnelle de l'Occident – selon un schéma que lui a légué Oswald Spengler. Ces fraternités chevaleresques, il ne les trouvera jamais.

18:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, surréalisme, élitisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

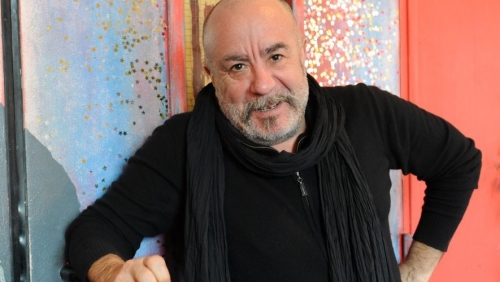

Hommage à Didier Carette

par Luc-Olivier d'Algange

Grande tristesse d'apprendre la mort de Didier Carette. Avec lui s'en vont encore la liberté, la générosité et l'audace, - autant de rares vertus qui feront que les médias n'en parleront guère. Directeur du théâtre Sorano à Toulouse qu'il revivifia durant une décennie, il en fut éloigné pour des raisons « politiques ».

Que dire, sinon citer l'une des Feuilles orphiques ou pythagoriciennes qu'il aimait, et citer ses œuvres, dont la diversité et l'amplitude dépassèrent, de très loin et de très haut, tous les engagements partisans. Sa devise, populaire et aristocratique: «faire du théâtre non pour tous, mais pour chacun».

"Ceci est consacré à Mnémosyne,

Quand tu seras sur le point de mourir, tu t'en iras vers les demeures bien construites d'Hadès.

A droite, il y a une source près de laquelle se tient un cyprès blanc.

C'est là que les âmes des morts descendent et qu'elles s'y rafraîchissent.

De cette source surtout ne t'approche pas car tu en trouveras une autre, en face, d'où s'écoule l' eau fraîche qui vient du lac de Mnémosyne.

Au-dessus d'elle se trouvent les gardiens, ils te demanderont du plus profond de leur coeur,""ce que tu fais, et où tu vas, cherchant, dans les ténèbres du sombre Hadès.

Dis : je suis fils de Terre et de Ciel étoilé, mais je suis desséché par la soif et je meurs.

Donnez-moi vite l'eau fraîche qui s'écoule du lac de Mnémosyne.

Alors par le vouloir du roi des enfers, ils te traiteront avec bienveillance et te laisseront boire à la source de Mémoire.

Alors tu chemineras sur la voie sacrée, parmi les autres Mystes, dans la gloire de Dionysos."

En rappel de ses oeuvres:

Metteur en scène :

2010

Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand mise en scène Didier Carette…

2009

Le Procès - Cabaret K d'après Franz Kafka mise en scène Didier Carette…

2008

La Cerisaie d’Anton Tchekhov mise en scène Didier Carette…

Le Frigo de Copi mise en scène Didier Carette

2007

Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams mise en scène Didier Carette

Banquet mise en scène Didier Carette

2006

Rimbaud l'enragé – Une saison en enfer mise en scène Didier Carette

Le Bourgeois gentilhomme de Molière mise en scène Didier Carette…

2005

Dogs' Opera d'après Bertolt Brecht… mise en scène Didier Carette

Homme pour homme de Bertolt Brecht mise en scène Didier Carette…

2003

Folies Courteline de Georges Courteline mise en scène Didier Carette

Peer Gynt de Henrik Ibsen mise en scène Didier Carette

2002

Satyricon de Pétrone mise en scène Didier Carette

La Nonna de Roberto Cossa mise en scène Didier Carette

1999

Karamazov d'après Fiodor Dostoïevski mise en scène Didier Carette

Nuit blanche d'après Fiodor Dostoïevski mise en scène Didier Carette

1998

Le Cas Woyzeck d'après Georg Büchner mise en scène Didier Carette

1997

Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov mise en scène Didier Carette

1989

Les Grandes Journées du père Duchesne de Jean-Pierre Faye mise en scène Didier Carette

1987

La Mère la joie... de Marie de Sévigné mise en scène Didier Carette

1986

Le Cabinet noir de Max Jacob mise en scène Didier Carette…

Il n'y a plus d'aventuriers d'après André Malraux mise en scène Didier Carette

1983

Pntgrl-Rabelais de François Rabelais mise en scène Didier Carette

Comédien :

2010

Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand mise en scène Didier Carette…

2009

Le Procès - Cabaret K d'après Franz Kafka mise en scène Didier Carette…

2008

La Cerisaie d’Anton Tchekhov mise en scène Didier Carette…

1997

Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov mise en scène Didier Carette

1994

Le Voyage à Bâle de Pierre Laville mise en scène Simone Amouyal

1992

La Cerisaie d’Anton Tchekhov mise en scène Jacques Rosner

1986

Le Cabinet noir de Max Jacob mise en scène Didier Carette…

1982

Le Labyrinthe d’Armand Gatti mise en scène Armand Gatti

1980

Le Cocu d'infini de Louis-Ferdinand Céline mise en scène Jean-Claude Bastos…

1968

Le Chien du général de Heinar Kipphardt mise en scène Maurice Sarrazin…

Auteur :

2005

Dogs' Opera d'après Bertolt Brecht… mise en scène Didier Carette

2003

Armada de Didier Carette

1994

Le Torero de salon d'après Camilo José Cela… mise en scène Henri Bornstein

1992

Armada de Didier Carette mise en scène Simone Amouyal

Traducteur:

2008

La Cerisaie d’Anton Tchekhov mise en scène Didier Carette…

Scénographe:

1997

Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov mise en scène Didier Carette

Collaborateur artistique:

2013

Nana d'après Émile Zola mise en scène Céline Cohen…

1980

Le Cocu d'infini de Louis-Ferdinand Céline mise en scène Jean-Claude Bastos…

Voir aussi: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2018/12/05/d...

18:28 Publié dans Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : didier carette, hommage, théâtre, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

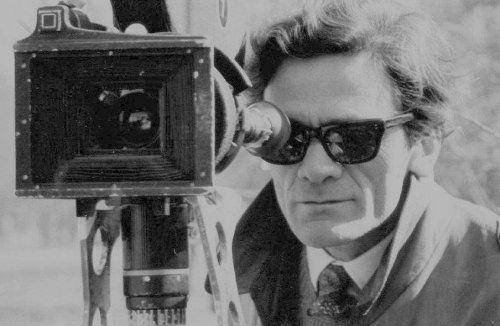

Je n’ai vraiment compris Dominique de Roux — cet esprit décapant, aristocratique dans son goût de déplaire — qu’en lisant Pasolini. L’un est devenu le miroir de l’autre. Ils ont vécu deux vies brèves, à la même époque, dans un même refus instinctif des appartenances bourgeoises. Je n’ose imaginer ce que leur rencontre aurait pu créer. Sans doute un explosif plus puissant que la bombe à hydrogène.

Par Frédéric Andreu

Dominique de Roux et Pier Paolo Pasolini partagent une posture rare : celle des dissidents de l’intérieur. Ils semblent appartenir à un camp — De Roux au paysage littéraire français, Pasolini à la gauche italienne — tout en le contredisant radicalement de l’intérieur. De Roux l’affirme sans détour : « Je n’ai jamais appartenu à aucun camp. » Il cultive ce qu’il nomme « une liberté contre la meute », une intransigeance qui le pousse à attaquer le cléricalisme, les orthodoxies morales et le confort intellectuel de son époque.

Pasolini, lui, est un hérétique déclaré au sein de la gauche italienne. Il écrit dans les Écrits corsaires :« La gauche m’a toujours considéré comme un hérétique. » Hérétique, il l’est en effet : farouchement contre l’avortement, qu’il voit comme une capitulation devant la logique utilitariste ; contre le théâtre de Mai 68, qu’il accuse d’être une gesticulation bourgeoise plus qu’une révolution ; contre la consommation, qu’il juge « obscène », un acte « grossier » qui uniformise les consciences et détruit toute authenticité populaire. Il ira jusqu’à dire que la société de consommation est « plus fasciste que le fascisme ».

Son amour va à la tradition, à l’homme cosmique, humilié par la machine, effacé par le consumérisme.

« TOUT mon amour va à la tradition

Je viens des ruines, des églises,

des retables d’autel, des villages oubliés des Apennins et des Préalpes

où ont vécu mes frères ». (Poésie en forme de rose, 1964)

Ce dissident politique est aussi un dissident esthétique : son cinéma est un anti-Hollywood radical. Pasolini refuse les corps lisses, les récits consolants, les couleurs de studio. Il filme à contre-jour de l’Occident cinématographique : théâtre filmé, visages non-professionnels, dialectes, rites archaïques, ascèse de la lumière. À l’usine à rêves, il oppose une fabrique du réel — une vérité nue, biblique, parfois cruelle, mais jamais trompeuse.

Chez De Roux comme chez Pasolini, la dissidence s’accompagne d’un burlesque féroce. De Roux n’hésite pas à tourner en dérision certaines figures religieuses — le cardinal Daniélou « la calotte sur le tête », l’abbé Bruckberger notamment — avec une ironie d’une précision chirurgicale. Il critique les masques, les formes.

Pasolini, à son tour, met en scène dans Uccellacci e uccellini un corbeau marxiste, pédant et bavard, caricature hilarante de l’intellectuel de gauche. Il disait de ce personnage : « Le corbeau parle comme un intellectuel, mais il reste un oiseau : il critique tout, mais ne change rien. » (L’image même du politicien macronoïde parvenu aujourd’hui au pouvoir).

Ce burlesque n’est pas un divertissement : c’est une arme critique. Le rire démasque plus sûrement qu’un discours doctrinal.

Dans la vie, pourtant, une rencontre a eu lieu : celle de Dominique de Roux avec Maurice Ronet, acteur intense, silencieux, qui partageait avec lui une même mélancolie active et une même exigence artistique. Leur dialogue, bien réel, laisse entrevoir ce que De Roux pouvait susciter chez des artistes à la sensibilité aiguë, et ce qu’il était capable de reconnaître chez eux.

Et c’est là que naît une forme de nostalgie imaginaire : il est profondément regrettable que De Roux n’ait jamais rencontré Pasolini. Tout laissait pourtant croire que leurs routes, parallèles, auraient pu un jour se croiser : mêmes années, mêmes combats, même détestation des conformismes. L’un apportant son feu littéraire, l’autre son feu cinématographique. Leur face-à-face aurait sans doute été incandescent — trop incandescent peut-être pour une époque qui ne savait pas accueillir ce genre de fulgurance. En un sens, Gombrowich a été, pour de Roux, une sorte de Pasolini, mais sans la même radicalité.

Les deux (h)auteurs quittent la scène, en nous laissant orphelins : De Roux est parti trop tôt, sans avoir tourner toutes les pages de la vie ; Pasolini, assassiné de la pire des manière, n’a pu achever son livre le plus incendiaire, Pétrole, resté comme une voix interrompue. (On n’a pas idée en France du vide laissé par cette disparition).

De Roux et Pasolini : deux dissidents, vraiment. Et, à leur manière, une paire parfaite, même sans s’être connus.

19:18 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pier paolo pasolini, dominique de roux, lettres, littérature, lettres italiennes, lettres françaises, littérature italienne, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Parution du numéro 489 du Bulletin célinien

Sommaire:

Sommaire:

Entretien avec Marie Vergneault-Gourdon

Emmanuel Carrère et Céline

Dans la bibliothèque de Céline: G (Galtier-Boissière, La Garçonne, La Gaule…)

Céline sur la Butte (1941)

Actualité célinienne

Point de vue : Céline l’inatteignable.

20:23 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, revue, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, marc-édouard nabe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

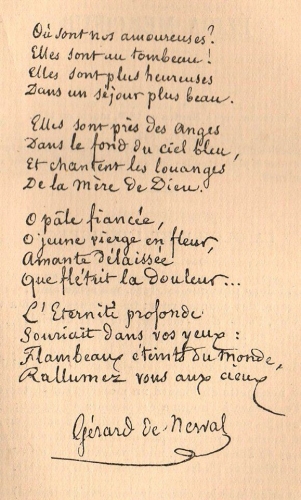

Le moment Nerval, une crise dans le destin européen

Claude Bourrinet

Gérard de Nerval incarne parfaitement l'oscillation entre l'étreinte de la limite – discipline rationnelle, concept astreint, expression dirigée, ethos mesuré -, et la dynamique transgressive du dire, de l'émotion, de l'esprit, du rêve, de la folie, de la quête, balancement qui caractérise l'Occident depuis la Grèce préclassique jusqu'au romantisme historique et au-delà. On peut, comme Northrop Frye, George Steiner, ou René Girard, par exemple, évoquer un romantisme intemporel (comme l'est aussi, du reste, le classicisme). Autant dire que l'exploration de l'oeuvre nervalienne se prête singulièrement à une auscultation de l'Occident à la recherche de son identité, du moins de l'un de ses deux pôles dialectiques. Nerval incarne précisément cette crise où l'Occident ne peut plus rester le même, et où il lui faut se transmuer en ce qu'il est peut-être profondément: une fascination de l'illimité, une plongée vertigineuse, mortelle ou rédemptrice, dans ce gouffre qu'est l'homme.

Le moment Nerval, une crise dans le destin européen

La révolution romantique

L’œuvre de Nerval apparaît, en France, plus peut-être que celle d’un Chateaubriand ou d’un Hugo – nous verrons pour quelles raisons -, comme l’enregistrement enfiévré de la secousse sismique que fut la « crise de la conscience occidentale » de l’ère dite – selon la terminologie européocentrée des historiens - « contemporaine ». Précipitée par la déchirure révolutionnaire, elle fit suite à celle du XVIIe siècle, qui avait ébranlé l’Europe « baroque » par la critique dissolvante de la religion, de l’autorité de l’Église et de la tradition, commotion résultant de l’émergence de la science, du relativisme et du scepticisme hédoniste. Après les Guerres de religions, on s’efforça d’y faire face, avec plus ou moins de succès, par un surcroît de contrainte idéologique, étatique, et stylistique. Le classicisme mit de l’ordre dans les esprits, sinon dans le langage. Or, le romantisme fut le jaillissement d’une lave incandescente qui déforça et submergea le corset tellurique perclus de dogmes rationalistes, mais de plus en plus décrépits, dont la France des Lumières, des gazettes et des salons parisiens, avait ceintré l’Europe. La secousse se prolongea dans le symbolisme ; le surréalisme, après la convulsion dadaïste, en fut l'achèvement « existentiel », peut-être provisoire. Car le soulèvement spirituel qui avait presque tout emporté excédait les limites de l’art, et nous remue encore.

Afin de saisir le « cas Nerval », non sous un angle réducteur, par une polarisation sur la dimension littéraire (comment le classer ?), ou clinique (les circonstances sordides de son suicide … ou de sa « folie »), il est nécessaire d’opter pour un ouverture plus "civilisationnelle", en menant une analyse philosophique, théologique, religieuse et théosophique, et en prenant en compte le constat de la rupture entre le Divin et l’homme menacé d’un assèchement radical de sa présence au monde.

Dans la « suite » de poèmes intitulée « Le Christ aux Oliviers », Nerval s’inspire de Jean-Paul Richter, de son roman Siebenkäs (1796-1797) : Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei ; « Discours du Christ mort depuis l'édifice du monde, qu'il n'y a pas de Dieu », œuvre souvent appelée "Le Songe" en français, et traduite partiellement par Madame de Staël. Nerval place en épigraphe ces deux vers de Jean-Paul : Dieu est mort ! le ciel est vide… / Pleurez ! enfants, vous n’avez plus de père ! Au XIXe siècle, on entérine l’idée de la « Mort de Dieu » ( id est le Dieu « judéo-chrétien » sur qui pèse, du reste, le lourd soupçon d’avoir tué le « Grand Pan », le christianisme étant, selon Marcel Gauchet, la religion de la sortie de la religion).

Cette idée du « désenchantement du monde » (Max Weber ; Entzauberung der Welt), qu’incarne, si l’on ose dire, le cadavre du Dieu fait Homme (ainsi Dostoïevski fut-il frappé par le tableau d’Holbein représentant le corps rigidifié au regard vitreux du Christ martyrisé), hante l’Occident. Et, au fond, on pourrait penser qu’il s’agit-là, peut-être, d’un signe, d’une marque propre à l’identité occidentale, car le nihilisme semble se présenter déjà, sous certains aspects (la contingence absolue et angoissée des mortels, ou le « Crépuscule des dieux », et l’idée de Fin du monde – ou d’un monde), dans la Weltanschauung des Indo-européens ou des cultures sémitiques. Ce serait envisageable s’il n’existait le même mythème, d’une sorte de cataclysme final - ekpurosis, déluge, extinction du Soleil, ou toute autre déclinaison apocalyptique- (donc d’effondrement de l’Ordre et de dilution du Sens), dans la plupart des civilisations extra-eurasiatiques – idée obsédante qui nous travaille encore maintenant. Il est vrai que l’idée de renaissance cyclique, ou, plus rarement, de parousie (après parfois une période de souffrance), est affirmée dans tous les cas. Et pour des romantiques comme Nerval, l’espoir d’une palingénésie, de la métamorphose des dieux et des religions, idée que Pierre-Simon Ballanche avait soutenue, permet de ne pas perdre tout espoir.

Ainsi, en un premier temps, Nerval témoigne-t-il de la tentative réitérée depuis plus d’un siècle, face à une religion sclérosée et décadente, vidée de sa substance mystique, de recouvrer le lien rompu entre le Ciel et la Terre, de retrouver la lettre perdue de la langue cosmique, de récupérer l’âge d’or. Par voie de conséquence, le « péché » - qu’il ne faut pas appréhender dans un sens religieux, mais mythique - le « Mal » par conséquent -, c’est l’Exil, la perte, la séparation, hantise d’un homme dont la mère, qu’il connut à peine, alla trouver la mort, en 1810, dans un pays glacé comme l’enfer dantesque.

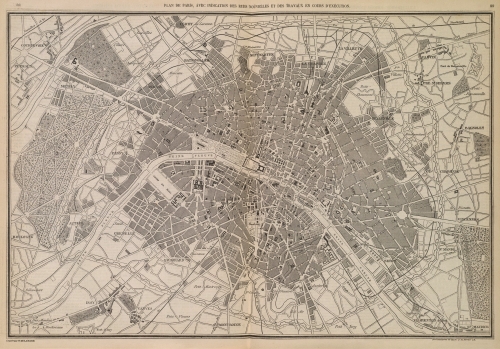

Cette bolgia infernale, où reposent, inapaisées, les cendres maternelles, est la prémonition d’une société de deuil. La révolution industrielle déshumanise le monde par le productivisme et la marchandise dissolvante. Les villes tentaculaires vont rassembler une humanité déshéritée, massifié, indifférenciée, mécanisée, par opposition à une campagne encore authentique, enracinée, différenciée, mais, elle aussi, de plus en plus rongée par l’esprit de gain et de fabrique, même dans ce vieux pays du Valois, où, pendant plus de mille ans, a battu le cœur de la France. Certes, la Fin du monde se présente, sous le roi bourgeois (et surtout en Grande Bretagne, qui profile l’avenir de l’Occident), selon des apparences moins grandioses que celles proposées par les traditions eschatologiques. Elle promet d’être plutôt froide, glaçante, et interminable, un long cauchemar. Et surtout, elle est descendue à un étiage sordide, radicalement sécularisé, Elle se traduit par un changement social profond, quasi anthropologique, dont l’homo œconomicus est l’acteur, personnage amoindri d’un âge de fer et de charbon, où Sylvie ne confectionne plus de dentelle (« on n’en demande plus, dans le pays ») : - Que faites-vous donc?» Elle alla chercher dans un coin de la chambre un instrument en fer qui ressemblait à une longue pince. « Qu'est-ce que c'est que cela ? — C'est ce qu'on appelle la mécanique; c'est pour maintenir la peau des gants afin de les coudre. — Ah! vous êtes gantière, Sylvie? — Oui, nous travaillons ici pour Dammartin, cela donne beaucoup en ce moment …

Paradoxalement, Nerval balance entre un progressisme inspiré par les Lumières – mais à vrai dire, du bout des lèvres, comme un réflexe idéologique acquis, ou peut-être parce que les Illuminés dont il a écrit la vie, dans l’ensemble, croyaient en un avenir délivré de l’étouffoir chrétien -, et un pessimisme profond devant les dégâts causés par la modernité.

Dans le même temps où il se désole, par exemple, de la disparition du vieux Paris, les urbanistes louis-philippards n‘ayant pas attendu la curée Haussmannienne pour tailler en pièce la cité médiévale, il partage, avec un romantisme d’opposition, une autre acception du « Mal », à rebours de la religion officielle, se traduisant par une admiration fervente pour la révolte de Satan, (moi, qui suis feu issu de feu, le premier ange à avoir été façonné), que Jésus a vu « tomber du ciel comme l’éclair », ou la rébellion des Titans réfractaires à la tyrannie de Zeus. Nerval avait conté, dans la relation de son voyage en Orient, l’insoumission d’Adoniram, amant de la Reine de Saba, Balkis, victime de Salomon, et grand architecte, sculpteur génial, artiste maudit, maître du Feu. Tous ces factieux mythiques incarnent le progrès, comme Prométhée. Hiram et la Reine de Saba sont tous deux des figures majeures de la Franc-maçonnerie, dont Nerval était proche.

Toutefois, il ne faudrait pas exagérer l’engagement politique de Nerval qui, non seulement, est loin d’être constant, si l’on signifie par là qu’il aurait partagé les rêves républicains d’un renversement insurrectionnel, mais, quand, par aventure, on le constate, par exemple à la suite des Trois Glorieuses, on discute encore de son sérieux. Il ne fut souvent ajusté à ce monde, qu’il ne pouvait ignorer, car il côtoyait l’escouade des Bousingots, que de manière fort lâche, contingente. Mais cet emballement très contrôlé par une discrétion, une timidité, et une propension à la rêverie devenues proverbiales, ne dura qu’un temps fort bref. Les inductions réalisées par l’analyse de son œuvre permettent de définir, chez lui, une ferme opposition à toute censure (littéraire, morale, religieuse...), mais aussi un scepticisme idéologique non moins solide. Il réagissait en écrivain pour qui publier, chercher, penser, s’exprimer, est une respiration vitale, et un gagne-pain. Toujours est-il qu’il éprouvait une indifférence certaine à l’égard des dissensions politiques du moment, même en pleine révolution, en 1848, et qu’il a eu recours à l’aide ministérielle de la monarchie de Juillet, après 1840, pour se rendre en Orient, ou pour régler les frais de son hospitalisation, non qu’il appuyât le Roi-poire, mais parce que la vraie vie était ailleurs.

La voie du rêve

Ainsi Nerval ne propose-t-il pas de système, ni politique, ni métaphysique, et n’essaie-t-il pas de concevoir une mythologie structurée et cohérente, hormis en soulignant ses affinités avec Orphée, et surtout dans son insistance sur la figure d’Isis (qui peut d’ailleurs se décliner en avatars féminins, telles Artémis, Vénus, la Vierge, etc, véritable leitmotiv mystique, puisé dans le vaste corpus ésotérique de la théosophie néoplatonicienne égyptomaniaque). Loin d’être intellectualisée – ce qui ne signifie pas qu’il n’y mette de la méthode et une certaine lucidité logique -, son entreprise de réappropriation de l’Être, de la plénitude, pourvue de multiples facettes, ésotérique, théosophique, théurgique, occultiste, métaphysique, philosophique, part du sujet, désormais central depuis la cassure du XVIIe siècle, en plongeant, à la suite des romantiques allemands, en-deçà de la Raison, dans la deuxième vie qu'est le rêve (et les surréalistes suivront).

La théologie des Pères de l’Église et des docteurs scolastiques, englobait l’homme dans le tout cosmique. Adam et Eve avait été créés après le Cosmos (le péché originel est véritablement la révolte du sujet contre l’étau bienveillant d’un Dieu jaloux de son omnipotence, instaurant ainsi une dissonance, une sécession, un schisme dans l’Ordre divin). L’Un précédait, dans l’ordre de procession plotinienne, l’Intellect, l’âme et les sens (les dernières paroles de Plotin sont : « Je m’efforce de faire remonter ce qu’il y a de divin en moi à ce qu’il y a de divin dans l’univers »). Le microcosme était le reflet du macrocosme. Le sujet n’était pas central. L’anthropologie du monde traditionnel est holiste. En revanche, la centralité du sujet appartient à un monde éclaté, émietté, individualiste, orphelin : la solitude de l’homme face au cosmos est absolue, comme l’a constaté, avec des accents désespérés, un Pascal.

Le chemin de Nerval est très long, très ancien, archaïque, c’est une longue boucle, comme disent les randonneurs, non sans à-pics. Il renoue avec l'hellénisme des mythes, présents par exemple dans de nombreux poèmes des Chimères (Car la Muse m’a fait l’un des fils de la Grèce). Ces mythes, les "physiciens" (ceux que l’on nomme maintenant les « présocratiques ») de la Grèce préclassique, avaient tenté de s’en défaire en fondant une explication rationnelle du monde et de l’homme, et en distinguant globalement l'univers en deux dimensions, celle du Logos, et celle du sensible, du mouvant.

Le terme physis serait particulièrement approprié à la vision poétique de Nerval, car il s’agit-là d’une nature qui n’est pas du tout celle que la science moderne étudie et modifie (celle qui est objet de l’arraisonnement théorique et pratique du sujet), mais la totalité des phénomènes, de ce qui apparaît et se déploie pour former un monde. Mais ce qui le différencie des « sages » de l’époque pré-classique de la Grèce, c’est une irrationalité qui accompagne sa démarche ésotérique : ce qui apparaît (φαίνω, phaino, « apporter à la lumière, faire briller, remplir de clarté, briller, être brillant, resplendissant, devenir évident, être amené à la lumière... »), se déploie, cache le secret, et le révèle en même temps, mais seulement à l’initié. Nerval est plus proche des mystes d’Éleusis, que des Ioniens ou des Éléates, et il est dionysiaque, tout autant qu’apollinien, surtout orphique...

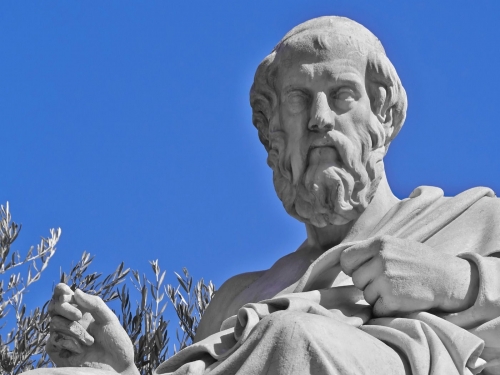

Enfin Platon vint. Réinterprétant le monisme de Parménide, dont il reprend la notion d’Être parfait, éternel, immuable, source de ce qui est, il a consacré la distance, entre le monde des sensations fuyantes et insaisissables, dégradées (celui des phénomènes selon Héraclite), et le monde des Idées, des essences, du Bien, lesquels sont subsumées, selon le néoplatonisme, au IIIe siècle, sous l’Un, par le mode de la procession, systématisant ainsi la hiérarchie ontologique platonicienne.

On sait que le nominalisme du XIVe siècle, dont l’illustre représentant est Guillaume d’Ockham, de l’Université d’Oxford, opposé à Thomas d’Aquin et à Duns Scot, confina les « Universaux » dans la sphère sémantique des signes (sémiotique), des noms, des structures mentales, des concepts, instaurant une rupture radicale entre les signifiants, les signifiés (le discours, la parole, la langue, le concept, la « représentation ») et les essences, le référent, qu’il fût « intérieur », ou « extérieur ». Et au fond, n’est-ce pas la condition de l’œuvre fictionnelle, d’être close et autoréférentielle ? Ainsi n’avons-nous plus accès à une gnose, à la connaissance absolue et initiatique des choses divines (qui relève désormais de la foi, de la théologie), ni aux réalités extra-mentales. C’était ainsi placer le problème de l’accès au « vrai », au niveau épistémologique, de l’étude de la constitution des sciences, ou de la connaissance en général (c’est ainsi que sont jetées les bases lointaines de la méthode analytique et logique anglo-saxonne). S’en trouvaient limités les pouvoirs cognitifs de l’homme – bornes relativisées par une approche empirique orientée vers les particularités, du singulier. Ainsi naquit l’Occident moderne, selon Foucault, Cassirer, Gilson, Guitton, et d’autres...

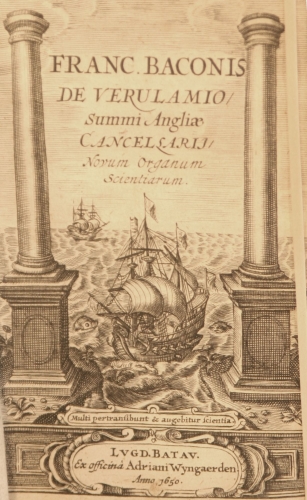

Deux ou trois siècles plus tard, ce nouvel « instrument » oxonien d’investigation du monde des phénomènes, trouvera un champion en Francis Bacon, dont le Novum Organon scientiarum – 1620 - tire les conséquences pratiques du rejet de l’aristotélisme. Dans le même temps, la mathématique constitue, en quelque sorte, après la tabula rasa cartésienne, une arkhê ferme pour étayer la science des Temps modernes. Les révolutions scientifiques du début du XVIIe siècle auront une portée utilitariste revendiquée et des conséquences politiques : la subjectivation, nécessairement centrée sur l’individu, donnera, explicitement ou implicitement, aussi bien l’absolutisme (Hobbes, « homo homini lupus est ») que la démocratie potentielle (Descartes, « […] la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes »). Le baroque part du bas pour aller vers le haut toujours plus inaccessible ; il est vision humaine, d'un homme soudain perdu dans le cosmos. Montaigne a pris acte : ne reste plus que l'homme relatif, et il faut essayer d'en être heureux. Les jésuites ont essayé d'aménager la demeure, par une sorte de tranquillité active (Saint François de Salles, qui doit tant à Montaigne), suscitant l’indignation de Pascal.

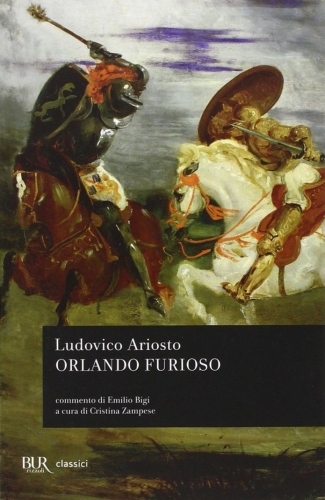

Ambivalent, le baroque donne une structure « culturelle » à la reconquête des esprits et des cœurs par l’Église catholique, mais il est aussi une aspiration violente à la liberté. Il préfigure le romantisme. L’aristocratie, dès la deuxième moitié du quattrocento, à partir du triomphe européen de la Renaissance et des grandes chevauchées italiennes, désirait ressusciter les Grands Hommes de l’Antiquité, les héros mythologiques grecs et romains, ou bien les preux de Charlemagne (ceux de la Matière de Bretagne étant passés de mode au XVIe siècle) – ainsi Boiardo, avec l’Orlando innamorato (1483), L’Arioste, avec son Orlando furioso (1516), et Le Tasse, avec sa Jérusalem délivrée -, tendance qui allait perdurer tout au long du XVIIe siècle, comme une réplique concurrente de divinisation royale, dont l’achèvement fut l’apothéose solaire de Versailles. Ces chimères épiques et tragiques, héroïques et flamboyantes, que Nerval n’aurait pas désavouées, destinées à se transmuer en œuvres opératiques ou en romans à clés, étaient impuissantes devant la froide nécessité socio-politique. Elles inspireront les chefs de la Fronde ou des guerres étrangères : c’étaient souvent les mêmes, comme Condé-Cyrus, mais les duchesses et comtesses n’avaient pas voulu être en reste sur ce chapitre glorieux.

Au début du siècle, après le chaos des Guerres de religions, Henri IV, ayant remis de l’ordre, du moins provisoirement, et le Cardinal Rouge ayant pris la suite, la mise en pratique des intuitions absolutistes développées par Bodin dans La République, s’imposait, en attendant leur réalisation complète avec Louis Le Grand. La contre-Réforme oriente les esprits dans les principes d’obéissance. Les poètes, dans les salons, notamment celui de la marquise de Rambouillet, se font arrangeurs de syllabes et joueurs mondains. Peu à peu, la nouvelle noblesse de cour, pénétrée par la bourgeoisie riche, prend le contre-pied des aristocrates du XVIe siècle, qui étaient animés par un esprit affranchi. Malherbe est venu et a initié ce qui allait devenir le classicisme, cette autodiscipline de l’art, faite de rétention, d’ascèse, d’appauvrissement de la langue et de contraintes consacrées par la création de l’Académie française en 1635, entreprise – souvent hasardeuse- de domestication des intelligences et des talents. Les règles, au théâtre, s’imposeront dans les années 30, ainsi que les « poètes grammairiens », les « docteurs en négative », comme le dénonce Mlle de Gournay.

La révolte poétique sera l’expression du refus d’une entreprise littéraire cornaquée par la Ragione di Stato, dont l’incarnation despotique est Richelieu. Les champions de la rébellion en seront, dans le domaine théâtral, Hardy, le grand Corneille lui-même, avant qu’il ne se plie, avec génie, aux règles, et en poésie, Régnier, anti-conformiste, individualiste original, Théophile de Viau, libertin converti, qui, bien que « moderniste », avait toujours sous sa plume le mot de « franchise », mort à 36 ans après avoir été mis au cachot par les cagots, Boisrobert, sévère envers un siècle voué à l’argent, Saint-Amant, La Ménardière, qui célébra « le grand Ronsard », le concettiste Tristan… Tous ces écrivains sont des êtres de plein air, des amants de la liberté, de la libre expression de soi (comme Angélique, cette Fille du Feu), sans laquelle il n’est pas de noblesse. Même Sorel, le satirique qui ne l’aimait pas, louait « l’âme véritablement généreuse ».

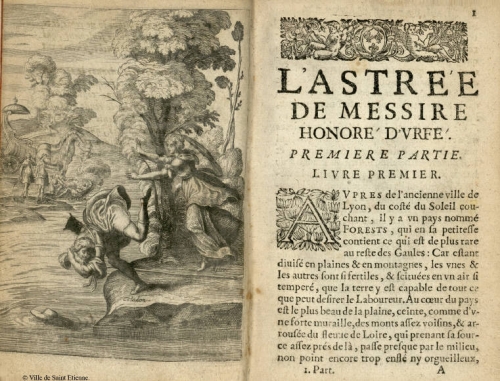

Et il n’est pas d’auteur exprimant mieux cette aspiration qu’Honoré d’Urfé, qui a donné à la France l’exquis roman pastoral L’Astrée, qu’il situe dans le Forez, au milieu des bergers et des druides. Rien de plus étranger à l’ancien ligueur catholique que la médiocrité. Il prône une éthique platonicienne, fondée sur l’amour, le sublime, l’enthousiasme, la générosité, tous mouvements de l’âme et du cœur qui portent le fini vers Dieu. Honoré d’Urfé, c’est l’anti-Descartes, le négateur de l’esprit géométrique. Racan le suivra dans ses Bergeries, célébrant l’âge d’or. Mais l’Astrée est une utopie dans un siècle qui s’adonne à l’intérêt, à l’utilité, à l’ambition calculée, à la ruse, à la mathématique appliquée.

Face à une modernité triomphante, celle de la Raison, le baroque, lui-même paradoxalement mouvement d’« avant-garde », se manifeste comme la prise hyperbolique d’une réalité vaine et fuyante, un tourbillon frénétique de sensations exaltantes ou mortelles, l'ivresse angoissée au cœur du vide, et la conviction que la vie, comme l’affirme Calderón de la Barca, se joue sur une scène, sur El Gran Teatro del Mundo : La vida es sueño. Quelle est donc la sagesse de Sigismond, jeune héritier du trône (ce roi dépossédé, comme Nerval l’héritier inconsolé d’un lointain empereur...), prisonnier du roi Basile (encore un thème nervalien!)? Même si l’existence est irréelle, si vraiment je rêve – comme un fou ?, et que rien ne prouve la réalité de ce que je crois avoir la consistance du réel, si bien que j’ai l’impression de vivre tout en rêvant, et de rêver, tout en vivant (« La vie est un songe, et les songes eux-mêmes ne sont que des songes »), j’agirai comme si c’était réel, fût-ce en rêve, c’est-à-dire avec honneur et humilité. Il est possible d’être maître de soi, même dans le songe. L’affirmation du moi transcende toute détermination psycho-sensorielle et mentale, tous les ancrages aux mondes possibles. Il est un absolu, telle la folie.

Au XVIIIe siècle, la séparation, dans l’ordre de l’épistémologie (que puis-je connaître?) entre l’homme et le monde qui lui est « extérieur », entre le phénomène et le noumène, comme dit Kant, entre ce que notre « conscience », générée par nos structures cognitives, perçoit, appréhende, et la « chose en soi », inaccessible, est admise, du moins dans certains cercles philosophiques (cela n’empêche pas le commun des mortels d’agir naïvement comme si le monde était « réel », et il aurait été bien surpris, ce jedermann, qu’on tentât de le persuader qu’il en fût autrement =. Cependant, l’idéalisme allemand va essayer de résoudre le problème de cette dichotomie en faisant abstraction du noumène.

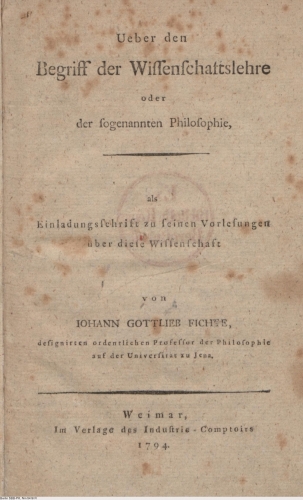

La Wissenschaftslehre (« Doctrine de la science »), est publiée en 1794. Fichte pose le moi comme fondement du monde, jetant ainsi les bases de ce que sera plus tard la phénoménologie. La réalité n’existe pas en-dehors de la conscience. Aucune frontière n’est destinée à interdire la création. Le rêve s’offrait ainsi à l’investigation du Je. Novalis en parsème son œuvre. Pour Friedrich Schlegel, il est un moyen d’accéder à des réalités supérieures. Gotthilf Heinrich Schubert en analyse la symbolique. Avec l’idéalisme allemand, les spéculations sur la fusion de l’art et du réel (de Novalis à Wagner) seront récurrentes (1). On ne connaît pas exactement la liste des romantiques germaniques que Nerval a pu étudier, et s’il a lu les idéalistes – Kant, Fichte, Schelling, Hegel – comme Madame de Staël l’avait fait. Il ne maîtrisait pas suffisamment la langue allemande pour aller loin, bien qu’il traduisît, outre Faust, plusieurs poètes allemands (Goethe lui-même, Schiller, Klopstock, Burger, Jean-Paul Richter etc.). Le romantisme français, comme le fait remarquer Julien Gracq, n’« a que très vaguement connu » le romantisme allemand, et a, dans l’ensemble, hormis Nodier et Nerval, parfois Hugo, méconnu la dimension infinie de l’être intérieur, pour se « pay[er] de menue monnaie [...] : médiévalisme, orientalisme, inauthentique charme des nuits de lune, petites mélancolie des crépuscules », à l’exception du « sens tragique, inexorable, de la pesée de l’histoire - ignoré de l’Allemagne de Kant et de Hegel » (Préface de Henri d’Ofterginden, de Novalis).

Toujours est-il que, pour Nerval, et du reste pour la plupart des romantiques, le Je est la source de toute connaissance et expérience. Mais il élargit ces plongées davantage que quiconque, jusqu’à l'"infra-conscient", dans les racines mêmes de ce qui fait « image », dont la nature cachée laisse pressentir des mystères, et peut-être même des divinités, des monstres, ou des lieux habités par les ancêtres, aussi graves que la réalité et peut-être plus denses, lestée d’une charge spirituelle plus forte que dans la vie éveillée. Car, par « infra-conscient », il faut comprendre le rêve, mais, lorsqu’on lit Nerval, on voit qu’on va aussi profondément que le fit Freud, lequel, on s’en souvient, suscita une admiration enthousiaste de Breton, en 1920, à la grande surprise du psychanalyste (au prix d’un malentendu, car, pour Breton, et, plus tard, dès 1924, les surréalistes, comme pour Nerval, l’explicitation du rêve, ou de tout récit profondément intériorisé, ne vise pas à guérir d’une psychopathologie, à s’en délivrer, mais à retrouver le monde, à l’habiter). Selon Nerval, il s'agit d'un Réel aussi tangible et existentiel que le monde de l'éveil, la balance égale entre le monde physique de la veille et l’aisance du sommeil, dit René Char. Le « Réel », la Poésie, donc, mise en pratique. La Poésie, c’est la vraie vie, excédant, ô combien, le graphisme de la feuille imprimée.

Toute cette manifestation subversive est dirigée contre la conception cartésienne de l'intellect, instrument de maîtrise, de domination de la nature. Le sensible, que Descartes considérait, à la suite de Platon, comme menteur, devient source de vérité, non seulement le sensible extérieur (les paysages, la beauté des choses, la musique etc., souvent mêlés de la mémoire des mythes et des souvenirs littéraires ou picturaux), mais aussi le sensible intérieur, qui est un continent inexploré, immense, qu'il faut parcourir pour restaurer le divin, et réanimer les anciens dieux et déesses, ainsi que les Titans révoltés. Le rêve est en effet sensation de monde qui mène jusqu’à l’origine de toute chose, qui offre la clé ouvrant à la vraie vie. "Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si l'on peut dire ainsi." (André Breton, Manifeste du Surréalisme (1924)).

Nerval et l’écriture

Ainsi, une fois donc qu'on a parcouru la voie labyrinthique des œuvres de Gérard de Nerval, et qu'on pense, non sans quelque vanité, en être sorti, s'aperçoit-on bien vite qu'il est inutile de fonder la connaissance qu'on croit obtenir de lui sur les données, fiables ou non, qu'abandonnent à notre curiosité des documents divers sur sa vie, dûment enregistrés par les multiples instruments taxinomiques que possèdent les archives de la police, de la société des Lettres ou de la vie civile. Il échappe à la classification, et déborde les discours qui voudraient le fixer au mur de la critique comme un papillon.

Nerval est tout poésie, c'est-à-dire création, et avant tout de lui-même – c’est peut-être là source de fatalité et de tragédie - ; son identité erratique suit les méandres de son écriture. Ce mystère s’est inscrit dans sa mort. Son suicide, à l'aube du 26 janvier 1855, dont les causes vraisemblables s'imposent au bon sens – la misère, la maladie, le froid extrême (-20°), la nuit angoissante, la solitude, l’abandon -, demeure néanmoins de tous ses actes le plus énigmatique et le plus paradoxal, si l'on s'en rapporte aux accents lumineux et positifs de la fin d'Aurélia, œuvre posthume, notons-le, qui survit à sa mort biologique, non sans ironie hoffmannienne.

La situation de Nerval devant son œuvre manifeste un autre rapport au mot que la transparence naïve que louait le classicisme bannissant le trouble et le désordre. Il avait donc, dès 1828, touché par le charisme du « prophète » Hugo, embrassé la cause romantique. Plus profondément, il prit au sérieux le cahier des charges de la littérature, avant qu’elle ne subît, dès la Grèce classique du Ve siècle, l’opprobre de contredire la rationalité philosophique, scientifique, ou technique. Le romantisme va bien au-delà des mérites que l’« École » française lui accorda : le sens de l’Histoire, la liberté, l’imagination, la révolte, et même, à Paris et en Italie surtout, la tentation humanitariste et politique. Certes, la Révolution, plus que le royalisme qui, du reste, fut aussi rétif face à lui que les libéraux voltairiens, fut au fond le véritable ébranlement par lequel la passion s’immisça dans les cerveaux échauffés. Chateaubriand lui doit beaucoup, et jamais Nerval ne la renia. Saisissant même les romantiques allemands, et certains Illuminés, comme Louis-Claude de Saint-Martin, en France, qui espérait l’instauration d’une nouvelle religion, à la place du christianisme, elle ouvrait tous les possibles.

Pourtant, il faut aller chercher beaucoup plus loin les sources de la subversion romantique, et l’on retrouvera Nerval, qui est de son temps tout en l’excédant.

Nerval tenta, en décembre 1842, le retour aux sources, l’Exil volontaire, réponse décidée à la crise qui l’avait abattu en février 1841, le « Voyage en Orient » (dont on sait qu’il fut plus réécrit, que donné tel quel), la quête des origines du Divin, de la naissance de la Lumière et de la Sagesse. Ex Oriente Lux. Il y chercha la hiérogamie, le Dieu Soleil, la coïncidence de tous les contraires, de la femme et de l’homme, de l’homme et du Divin, de la Nuit et du Jour, de l’Est et de l’Ouest, du Feu et de la Poussière, de l’ascension et de la chute, de la base et du sommet, du passé et du présent. Mais il ne parvint pas à la conscience unificatrice. Tout échec mûrit. Il en garda une vérité : l’Orient se trouve au seuil de la maison, dans « le lit du poète », affirme-t-il. Pour Nerval, de retour d’Orient, le « chemin » de la demeure est d’abord le sol natal, le Valois, dont il essaiera de (re)trouver le cœur, la mémoire, et en même temps son identité profonde. Après l’épreuve du voyage, de l’étranger, de l’étrange, il faut que le poète « apprenne maintenant », comme l’écrit Heidegger à propos du poème Souvenir, de Hölderlin, « le libre usage de ce qu’il a en propre ». Mais ce sera encore une épreuve vaine.Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus, affirme Proust. Définitivement. Pourtant, le secret se situe encore plus proche de soi, au plus profond de soi-même. Novalis le dit : « Le chemin mystérieux mène vers l’intérieur ».

La quête intérieure

Revenons à Platon. Le « tournant platonicien », comme on le sait, bannit le poète de la Polis, comme fauteur d’erreur, susceptible donc de gâcher l’esprit des jeunes éphèbes. Son statut privilégié, que l’on note par exemple chez un Pindare, chez les Inspirés de l’âge préclassique de la Grèce, et qui semblait prévaloir depuis au moins Homère et Hésiode, fut soudain déchu, quand les Muses furent accusées de mentir. La poésie, premier langage de l’Occident, était le pont entre l’Olympe et les humains. Elle s'opposait à la prose, promue langue philosophique par Platon. Les « théologiens » (philosophes) pré-socratique usaient d’une langue qui se rapprochaient de la poésie. La poésie est versification, utilisation de l’allégorie, de la métaphore, codification qui lui montre sa mission mystique, d’établir un espace commun entre dieux et hommes. Ce n’est pas une utopie, comme le sera la République des Lettres de la Renaissance, ni l’Arcadie, mais une hétérotopie, un monde réel, autre (nous retrouverons cette dimension, mais dans le domaine du rêve), où les Muses servent d’intermédiaires entre les dieux et le poète « inspiré » s’adressant à un public pour qui l’existence des dieux ne fait aucun doute. La muse met en parole – ennepe ( ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα ; « Muse, dis-moi l’homme ») – le message venu d’ailleurs. A partir de Platon, qui ne jurait que par la « géométrie », Calliope n'eut plus la prétention de servir de médiation entre le vates et le Divin, et se contenta d’orner la vie, comme une figure rhétorique.

La période hellénistique, alexandrine, fut une ère de rationalisation plus ou moins désacralisante de la poésie, malgré Théocrite. Et aussi malgré Virgile, qui l’entra dans le vaste corpus mystique du néo-pythagorisme. Mais le classicisme latin, volontiers scolaire, héritier de l’alexandrinisme, poli par la paideia, formateur du citoyen eruditio et institutio in bonas artes, eut tendance à réduire le poète à l’état d’artifex, de facteur de versification. La poésie, la langue poétique, s’afficha comme τέχνη, jusqu’à un âge encore assez récent. Rimbaud, déjà, s'en désolait : Voici de la prose sur l’avenir de la poésie -Toute poésie antique aboutit à la poésie grecque ; Vie harmonieuse. — De la Grèce au mouvement romantique, — moyen-âge, — il y a des lettrés, des versificateurs. D’Ennius à Théroldus, de Théroldus à Casimir Delavigne, tout est prose rimée, un jeu, avachissement et gloire d’innombrables générations idiotes ....

Marc Fumaroli avait, dans l’un de ses ouvrages brillants d’érudition, L'Age de l'éloquence : Rhétorique et «res literaria» de la Renaissance au seuil de l'époque classique, souligné combien un passage du Dialogue des orateurs, de Tacite - vers 102 ap J.C. - proposait aux Romains lettrés, entérinant l’inutilité civique de l’art oratoire dans un régime qui étouffait la liberté républicaine, désormais désuète, de nouvelles perspectives – le bonheur apolitique du locus amoenus, comme vita nova de l’honnête homme. Cette utopie bucolique et poétique, celle de Théocrite et de Virgile, qui avaient écrit dans un cadre monarchique, celle aussi du Cicéron du Jardin et de la Bibliothèque, sera restituée à la Renaissance, et l’Arcadie de Jacopo Sannazaro va nourrir l’imaginaire humaniste, puis baroque, jusqu’au romantique Rousseau, que Nerval idôlatra.

C’est aussi en 1499 que le fameux libraire-imprimeur vénitien Aldo Manuce édite l'Hypnerotomachia Poliphili, de Francesco Colonna, œuvre quasi onirique qui irrigua l'imaginaire européen, la littérature et l’art des jardins, jusqu'à Nerval, et dont l'esprit habite le merveilleux tableau de Watteau, Pèlerinage à l'île de Cythère (car il s'agit véritablement d'un périple sacré, pareil aux mystères antiques), que l’on retrouve, romancé ou rêvé, dans Sylvie, ainsi que dans Le Grand Meaulnes, Ce fut un retournement inouï, qui nous ouvrit à un monde intérieur, loin de tout engagement civique. Nerval, même s’il évoque des figures historiques, et parfois effleure, comme par inadvertance, en passant, pour ainsi dire, les évènements d’actualité, parfois tragiques, est dans un territoire en marge, hors de l’Histoire. Il partagea très vite, avec maints romantiques qui s’étaient illusionnés sur les promesses des Trois Glorieuses, la déception, et même le dégoût, qu’inspira alors la politique.

Mais s’il faut retrouver des précédents, à ces Écoles buissonnières si pleines de charmes, on peut remonter aux guerres civiles qui déchirèrent l’Urbs, et aboutirent à l’Empire, à ces Latins qui défièrent la virtus romaine exigeant qu'on ne devînt homme (uir, quiris) qu'en servant, les armes à la mains, dans les légions, aux confins de l'Univers, pour reculer ou défendre les frontières de l'Empire, ou bien sur le forum, en se donnant à la Res publica. Le fil d’or de la passion, asociale (Tristan et Iseut) et néanmoins dévoilement de vérité, court de Catulle à Baudelaire, en passant par Tibulle, Properce, Ovide, Pour aggraver le cas de ces déserteurs, l’amour est considéré comme le cœur de l’existence, dans une société guerrière qui l’appréhende comme une maladie, comme une déchéance. C’était anticiper. Plus tard, beaucoup plus tard, le troubadour Guiraut Riquier affirmera : « Non es hom senes amor valens » , « On ne peut avoir de valeur sans l'amour ». Amour, alors, fut cette torture merveilleuse, qui permit de découvrir les abysses jusque-là insondés du cœur humain, et prépara cette Odyssée où Nausicaa serait devenue la véritable héroïne d’Homère, et Aurélia l’inspiratrice d’un livre bouleversant, à nul autre pareil. Les chantres de l’amour passion, ou mystique, abondent (et, au XIIIe siècle, avons-nous bénéficié, peut-être, de l’apport raffiné de la poésie arabe, qui influença les Fidèles d’amour - dont l’existence est hypothétique -, source lyrique et ésotérique de la Vita nuova, de Dante) : Apulée et son exquis Âne d'or, puis les troubadours, Chrétien de Troyes, la Matière de Bretagne, Shakespeare, L'Astrée, d'Honoré d'Urfé, Madame de La Fayette, Les Lettres portugaises de Guilleragues, Stendhal, Nerval, etc. L’éros devint le plus sérieux concurrent de l’agapè chrétienne. « Elle n'est sujette, la nature, à s'illuminer et à s'éteindre, à me servir et à me desservir que dans la mesure où montent et s'abaissent pour moi les flammes d'un foyer qui est l'amour, le seul amour, celui d'un être. » (André Breton ; L’Amour fou) .

Bref, ce que l’Europe recouvra, avec le romantisme, c’est, en déliant les entraves de la convenance littéraire, qui tenaient le cœur en captivité, la saveur du grand large, le goût de l’infini et de la liberté, dont l’amour est comme l’allégorie.

Il ne fallut donc pas attendre la déchéance de Casimir Delavigne – inspirateur, au demeurant, du jeune Gérard, avant 1828 – pour que resurgît la poésie « grecque » : la Renaissance ranima l'étincelle mystique, par le revif de l'orphisme et du néoplatonisme, sève d'un ésotérisme qui va nourrir en partie les Temps modernes, ainsi que, subrepticement, l'inspiration nervalienne. Entre-temps, le souffle irradiant de la Bible, toujours sous braise depuis la destruction du Temple, mais désormais incandescent, fut attisé par la Réforme et le catholicisme inspiré, parfois soupçonné d’hérésie ou de saveur ésotérique, réfractaire à la « Philosophie ». A côté de la Raison démonstrative, de plus en plus dominatrice en Europe, et la contrariant, la « raison du cœur » rafraîchit la haute poésie, celle des prophètes, offrant à l'imagination et à la passion le Sturm und Drang qui lui était nécessaire, c'est-à-dire l'instinct de liberté et le sentiment de l'infini, dans le monde extérieur et au-delà, mais surtout dans l'intériorité de l'esprit, dans le rêve où se joignent microcosme et macrocosme, et où les contraires coïncident. Face à une civilisation de plus en plus froide et desséchée, sujette aux emballements matérialistes et à la réserve sceptique, on put ainsi redevenir prophète, vates, vaticinateur, et, pourquoi pas, magicien, ou brigand au grand cœur. Ou Illuminé. Ou Voyant. Et ce fut le Romantisme.

La « folie », une voie initiatique