vendredi, 16 mai 2025

L'IMEC perturbé: la résistance gagne du temps pour Pékin

L'IMEC perturbé: la résistance gagne du temps pour Pékin

par Abbas Al-Zein (*)

Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/30454-abba...

La guerre à Gaza a révélé une profonde contradiction entre les intérêts stratégiques de la Chine en Asie occidentale et les avantages poursuivis par Israël, avec le soutien des États-Unis. Alors que Pékin s'efforce de préserver son initiative « la Ceinture et la Route » (BRI), Washington et Tel-Aviv remodèlent activement la région pour marginaliser l'influence chinoise sur les plans politique, économique et logistique.

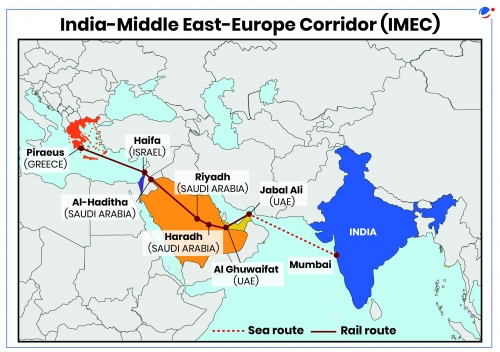

Au centre de ce bras de fer se trouve le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe (IMEC), annoncé lors du sommet du G20 de 2023 à New Delhi. Avec l'Inde, l'Arabie saoudite, Israël, les Émirats arabes unis et les principaux États européens en piste, l'IMEC vise à contourner les routes commerciales traditionnelles de la Chine, en reliant l'Inde à l'Europe via l'Asie de l'Ouest. Le port de Haïfa, dans l'État occupant la Palestine, est un pilier de ce projet.

Gaza : la porte d'entrée d'un affrontement géopolitique

La tentative de Tel-Aviv d'imposer un contrôle total sur Gaza - à quelques kilomètres de la route du corridor - n'est pas seulement un objectif militaire, mais une condition préalable à la sécurité de ce gazoduc commercial construit pour les intérêts occidentaux.

Selon The Diplomat, la guerre à Gaza a déjà « détruit l'IMEC avant même qu'il ne soit commencé », tandis qu'un rapport de l'université Carnegie note que la viabilité du corridor est en suspens après l'opération « Al-Aqsa Flood » et la pause dans la normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël.

Une bande de Gaza maîtrisée offrirait à Israël un levier économique, une intégration régionale et une nouvelle fonction géopolitique, en sapant la position centrale de la Chine dans le commerce mondial. Mais tant que la résistance persistera à Gaza et au Sud-Liban, le corridor restera vulnérable, ce qui donnera à Pékin le temps de renforcer ses alternatives stratégiques.

Dans ce contexte, la résistance palestinienne et régionale sert involontairement les intérêts chinois en menaçant les infrastructures israéliennes et en retardant les projets d'intégration menés par les États-Unis. Haïfa et d'autres ports israéliens sont confrontés à une insécurité persistante, qui décourage les investisseurs et complique la planification à long terme des infrastructures.

Contrairement à Washington et à Tel-Aviv, Pékin bénéficie d'un atout multipolaire et la survie de la résistance modifie l'équilibre régional en sa faveur.

Les gains silencieux de la Chine dans la résistance

Bien que la Chine ne soit pas directement impliquée dans la guerre, l'érosion de la résistance palestinienne renforcerait les réseaux concurrents alignés sur l'Occident et réduirait la marge de manœuvre de Pékin. Le maintien d'un état d'indécision sur les théâtres de Gaza et du Liban donne à la Chine un temps précieux pour renforcer ses atouts dans le cadre de la BRI par le biais de couloirs plus sûrs.

Un front parallèle à cette confrontation se développe en mer Rouge. Les activités militaires des États-Unis et d'Israël près de Bab al-Mandab témoignent d'une tentative de monopoliser le contrôle de cet étroit passage stratégique. Bien que ces opérations soient présentées comme une tentative de contrer les « menaces pour la navigation », elles visent en réalité à consolider la domination occidentale sur une artère commerciale mondiale essentielle.

La Chine, qui a établi sa première base navale à l'étranger à Djibouti en 2017 pour protéger les voies de navigation de la BRI, considère cette militarisation comme un défi direct. Selon le Defense Post, les États-Unis visent à « contrer l'influence croissante de la Chine dans la région », citant les exercices navals conjoints sino-russo-iraniens et le soutien chinois à la surveillance des navires alliés.

En avril, les États-Unis ont accusé la société chinoise Chang Guang Satellite Technology Co. de fournir des images satellite aux forces armées yéménites alignées sur Ansarallah pour les aider à cibler les ressources navales américaines et alliées en mer Rouge. L'entreprise a rejeté l'accusation en la qualifiant de « calomnie scandaleuse », mais Washington y voit la preuve que Pékin exploite des entreprises privées pour mener une guerre du renseignement par procuration.

Cet arrangement permet à la Chine de maintenir un déni plausible tout en profitant de la perturbation des opérations maritimes américaines. Le refus de Pékin de condamner les attaques au Yémen et son insistance sur la fin de la guerre à Gaza comme condition de la stabilité régionale sont conformes à sa stratégie plus large qui consiste à éviter la confrontation directe tout en affaiblissant le contrôle des États-Unis.

Selon l'Institut israélien de sécurité nationale, la Chine est « prête à assumer la responsabilité des dommages économiques causés par la crise » de la mer Rouge, en échange de la non-adoption d'une position conforme aux objectifs israélo-américains.

Iran, sanctions et points de pression énergétiques

L'Iran, partenaire le plus proche de la Chine dans la région, joue un rôle tout aussi crucial. Près de 50% des importations chinoises de pétrole proviennent d'Asie occidentale, et l'Iran en fournit une part importante à des prix préférentiels, une relation façonnée par les sanctions et les besoins stratégiques. Pour Pékin, ce corridor énergétique est essentiel pour se protéger de la manipulation du marché par les États-Unis et garantir son autonomie en matière de fixation des prix de l'énergie.

Cependant, Washington a fait de l'Iran une cible centrale de sa stratégie d'endiguement. Du sabotage de l'accord nucléaire à la pression par procuration et à l'étranglement économique, la politique américaine vise à isoler Téhéran et à contraindre ses partenaires - notamment la Chine - à de nouvelles dépendances. Le 1er mai, le président américain Donald Trump a annoncé l'imposition de sanctions secondaires à toute entité qui achète du pétrole ou des produits pétrochimiques à la République islamique.

Cette escalade a pour but de frapper la Chine. En affaiblissant la capacité d'exportation de Téhéran, Washington limite les options de Pékin et l'oblige à dépendre davantage des États du golfe Persique alignés sur les États-Unis. L'objectif de la Chine de désaméricaniser les flux énergétiques est ainsi affaibli et sa vision à long terme de la souveraineté économique est mise à mal.

Dans cette optique, le rôle d'Israël dans la déstabilisation régionale, notamment par la promotion du sectarisme en Syrie et les cyber-opérations contre les infrastructures iraniennes, sert les objectifs des États-Unis en faisant de l'Iran un nœud moins fiable dans le réseau chinois de l'initiative de coopération pour le développement.

Découplage stratégique ou confrontation directe?

L'implication plus large de toutes ces tendances est que l'Asie occidentale n'est plus un théâtre secondaire dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine, mais la ligne de front. Les États-Unis ne se retirent pas de la région pour se tourner vers l'Asie de l'Est. Au contraire, ils militarisent l'Asie occidentale elle-même afin d'acculer la Chine au niveau mondial. Des projets tels que l'IMEC, les patrouilles navales en mer Rouge et les sanctions anti-iraniennes sont autant de prolongements de cette logique stratégique.

Pendant ce temps, la Chine continue de marcher sur la corde raide diplomatique, en maintenant sa neutralité, en évitant de s'engager militairement et en invoquant vaguement la désescalade. Mais le fossé entre ses intérêts économiques et sa position politique devient intenable. Alors qu'Israël s'efforce de sécuriser militairement un régime commercial conçu pour remplacer l'initiative de Bretton Woods, Pékin doit décider si sa position passive tiendra ou s'il sera contraint de défendre ses intérêts avec plus d'assurance.

Un équilibre fragile mis à mal par la résistance

Malgré une pression croissante, les forces de résistance en Asie occidentale continuent de jouer un rôle disproportionné dans le façonnement de ce champ de bataille géopolitique. De Gaza au Liban, de l'Irak au Yémen, leur capacité à imposer l'insécurité aux infrastructures rivales - qu'il s'agisse d'aéroports, de pipelines ou de routes maritimes - crée des frictions qui favorisent la Chine sans qu'elle ait besoin d'agir directement.

Les missiles balistiques hypersoniques de Sanaa, les restes de l'arsenal du Hezbollah ou les attaques transfrontalières potentielles de la résistance irakienne contribuent à un environnement dans lequel les plans américains peinent à se stabiliser. Fondamentalement, ces acteurs se sont abstenus de cibler les intérêts chinois, renforçant l'image de Pékin en tant que partenaire commercial neutre plutôt qu'hégémon militaire.

Cet équilibre - dans lequel la résistance maintient la région suffisamment instable pour retarder les projets d'intégration américains, mais pas assez chaotique pour nuire aux investissements chinois - a jusqu'à présent joué en faveur de Pékin. Mais comme Israël cherche à étendre son rôle de plaque tournante économique occidentale et que les sanctions américaines visent à couper la Chine des sources d'énergie alternatives, la marge d'inaction de la Chine s'amenuise.

(*) Abbas est un journaliste politique libanais du réseau Al-Mayadeen Media Network, spécialisé dans la géopolitique et la sécurité internationale. Dans son travail, il analyse également les ressources énergétiques mondiales, les chaînes d'approvisionnement et la dynamique de la sécurité énergétique.

16:12 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, imec, proche-orient, moyen-orient, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.