vendredi, 31 octobre 2025

L’Autre Gramsci

L’Autre Gramsci

par João Martins

Source: https://www.arktosjournal.com/p/the-other-gramsci

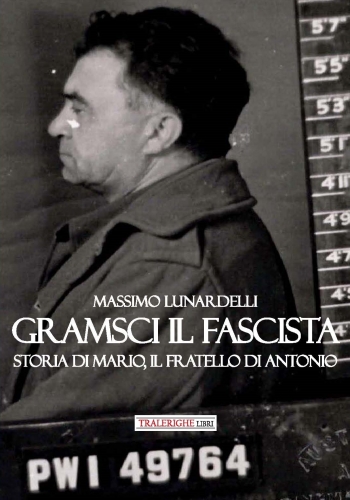

João Martins se souvient du frère oublié du célèbre théoricien marxiste italien Antonio Gramsci, Mario Gramsci, un soldat dévoué dont la vie aventureuse incarnait la loyauté, le courage et le destin tragique des guerres civiles en Europe.

Au-delà de toutes tendances idéologiques, nous admirons les hommes et les femmes qui ont consacré leur vie à un idéal. Sans de telles vies, expériences et actes décisifs de volonté ou de courage, toute conception du monde devient totalement dépourvue d’humanité — ces visages, ces sentiments et ces émotions sont si souvent portés à des niveaux d’intensité étonnants qu’ils débouchent sur des drames humains tragiques. Les guerres civiles représentent le point culminant de tels drames, car aucune famille n’échappe au spectacle de ses membres présents de part et d’autre des barricades.

Récemment, lors de mes pérégrinations à travers l’histoire européenne moderne, je suis tombé sur un épisode des plus curieux qui m’a profondément ému — un épisode qui s’est déroulé en Italie durant la première moitié du 20ème siècle, ou, pour être plus précis, durant ce que l’historien allemand Ernst Nolte appelait la "Deuxième Guerre civile européenne".

Je souhaite partager avec vous le destin d’un homme portant un nom bien connu, mais dont la mémoire, en raison de circonstances politiques, a été reléguée dans l’oubli obscur de l’histoire. J’en profite donc pour sauver de l’oubli une vie, une damnatio memoriae, et pour brosser, aussi brièvement et injustement que ce soit, sa biographie extraordinaire.

Antonio Gramsci, le célèbre penseur marxiste et théoricien de l’"Hégémonie culturelle", était en prison sous le régime fasciste, qui lui permit néanmoins de poursuivre son travail idéologique en captivité. Il est décédé il y a 70 ans. Nous pouvons éprouver une certaine sympathie pour cet homme, ou même étudier sa pensée complexe ; pourtant, aucun biographe ne pourrait lui attribuer ce qui rend une vie humaine plus riche et plus belle — l’esprit d’aventure, de renoncement, cette impulsion rebelle de marcher à contre-courant ou simplement d’être la « brebis noire » de la famille. La dernière expression convient ici le mieux, évoquant la chemise noire des escadrons fascistes — la même que portait fièrement le frère d’Antonio, Mario Gramsci, et dans laquelle il savait vivre et mourir.

Né en 1893 dans une famille modeste, le plus jeune de sept enfants, Mario Gramsci ne vécut pas longtemps, mais ses jours furent remplis de sentiments profonds et d'un patriotisme ardent — une vie si intense qu’elle aurait pu sortir tout droit du Manifeste futuriste italien, cette célèbre diatribe de Marinetti contre la timidité et la conformité, qui exaltait «l’amour du danger, l’habitude de l’énergie et de l’audace (…) le courage, l'audace, la rébellion».

Dans l’année fatidique de 1914, la Première Guerre mondiale éclata — un conflit qui clôturerait dans le sang les illusions impérialistes du 19ème siècle. À 22 ans, Mario Gramsci soutint avec enthousiasme l’entrée de l’Italie dans la guerre en 1915 et s’engagea volontairement au front, où il combattit comme lieutenant. Lorsque le conflit prit fin, l’Italie se trouva plongée dans une crise politique et sociale profonde (1). La « victoire mutilée » et la montée de l’agitation communiste le poussèrent à rejoindre les Fasci di Combattimento, la nouvelle organisation fondée par le vétéran socialiste et ex-soldat Benito Mussolini. Il grimpa rapidement au poste de secrétaire fédéral du Fasci de Varese, et même les supplications persistantes d’Antonio Gramsci et de toute la famille (Mario était le seul fasciste parmi eux) ne purent le dissuader — pas même les solides raclées qu’il reçut des camarades communistes de son célèbre frère, qui l’envoyèrent à l’hôpital.

Antonio rompit tout contact avec lui en 1921. Néanmoins, en août 1927, à la demande de leur mère, Mario tenta de se réconcilier avec Antonio — qui était alors emprisonné à San Vittore — pour l’aider dans ses difficultés juridiques.

En 1935, l’Italie déclara la guerre et envahit le Royaume d’Abyssinie. Encore une fois, Mario Gramsci se porta volontaire pour rejoindre le corps expéditionnaire italien qui allait conquérir l’Éthiopie de l’empereur Haïle Selassié — une campagne féroce de neuf mois qui permit à Mussolini de proclamer depuis le Palazzo Venezia la naissance de l’Empire italien.

En 1941, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, mû par son esprit guerrier et désormais âgé de 47 ans, Mario — qui considérait la vie comme une bataille permanente — retourna en Afrique, cette fois pour faire face aux forces britanniques menaçant les possessions italiennes en Libye et en Afrique orientale italienne.

À mesure que la guerre avançait, les puissances de l’Axe perdaient l’initiative, et le tournant du conflit s’opéra de manière décisive en faveur des Alliés. En 1943, suite à une série de défaites, une partie de la péninsule italienne fut envahie par les troupes anglo-américaines. Le mécontentement se répandit dans le Grand Conseil fasciste, et Mussolini fut démis de ses fonctions par le roi Victor Emmanuel III, puis arrêté. Peu après, le 8 septembre, vint la trahison de Badoglio: l’Italie se rendit aux Alliés et déclara la guerre au Troisième Reich.

Au milieu du chaos, Mario resta inébranlable, sa foi dans la doctrine fasciste demeura intacte. Mussolini, libéré de la captivité par un commando SS, proclama le 23 septembre l'avènement de la République sociale italienne (RSI) — la courte mais mal famée République de Salò. Au lieu d’accueillir les envahisseurs avec des drapeaux blancs, ou parfois rouges ou même américains, Mario Gramsci répondit à l’appel fasciste à continuer le combat, en s’engageant dans les forces armées de la RSI.

Capturé par les partisans, le Gramsci fasciste fut remis aux Britanniques et déporté dans un camp de concentration en Australie, très loin de chez lui. Les conditions difficiles qu’il endura — une forme de traitement inhumain réservée surtout aux soldats fascistes sans repentir — détruisirent peu à peu sa santé.

Libéré fin 1945, il revint en Italie, pour mourir peu après, ses blessures en camp s’étant révélées incurables. Il fut admis dans une clinique mal équipée, où il mourut à l’âge de 52 ans, en présence de sa femme Anna et de leurs enfants, Gianfranco et Cesarina.

Ironiquement, il est intéressant de noter qu’Antonio Gramsci, lorsqu’il tomba malade en prison à cause d’une maladie chronique contractée dans sa jeunesse, fut libéré et, en tant qu’homme libre, put recevoir un traitement — aux frais du régime fasciste — dans une clinique privée.

Le nom de Mario ne fut jamais donné à une rue, contrairement à celui de son frère Antonio, et il est presque oublié dans les pages injustes de l’histoire. Pourtant, Mario — le Gramsci en chemise noire — reste sans doute l’image même de l’aventurier: un exemple de courage et de loyauté, la glorification du soldat politique. Peut-être que les mots de John M. Cammett résument la richesse émotionnelle de la vie de Mario Gramsci: « Il était volontaire pendant la Première Guerre mondiale, volontaire lors de la guerre en Éthiopie, et à nouveau lors de la Seconde Guerre mondiale (à 47 ans !). Et entre ces catastrophes, il était un volontaire enthousiaste pour l’idéologie qui l’a finalement détruit ! Quelle vie ! » (2).

Notes:

(1) Bien que nation victorieuse, l’Italie n’a pas vu la pleine mise en œuvre des traités qui lui auraient accordé des territoires supplémentaires et des avantages économiques.

(2) John M. Cammett, “L’autre frère de Antonio : une note sur Mario Gramsci,” International Gramsci Society Newsletter 7 (mai 1997) [ http://www.internationalgramscisociety.org/igsn/articles/... ].

12:10 Publié dans Biographie, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mario gramsci, fascisme, histoire, italie, biographie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 04 janvier 2011

Deux coeurs fascistes nés dans des familles rouges

Michelangelo INGRASSIA :

Deux cœurs fascistes nés dans des familles rouges

Sur le destin oublié de Mario Gramsci et de Teresa Labriola

Dans l’histoire italienne du 20ème siècle, on relève deux cas emblématiques d’adhésion au fascisme, qui expliquent la présence précoce de cette idéologie quiritaire dans la société italienne préfasciste : il s’agit de Mario Gramsci, le frère fasciste du fondateur du PCI et du quotidien « L’Unità », et de Teresa Labriola, la fille fasciste de l’homme qui joua un grand rôle dans la diffusion du « socialisme scientifique » et du « matérialisme historique » en Italie.

Dans la trajectoire historique du fascisme, il y a un petit instant fugace dont les historiens de cette idéologie n’ont pas voulu ou n’ont pas su saisir l’importance ; ce moment fugace s’est alors dilué dans les définitions éparses que l’on a données du fascisme, au point de perdre toute consistance dans les interprétations et les jugements historiques ultérieurs ; ce moment fugace, c’est la perception que les contemporains avaient du fascisme au moment même où il a fait son apparition sur la scène politique nationale italienne.

Quand nous parlons de « perception », nous entendons la perception initiale du fascisme à ses tout premiers débuts, une perception que l’on pourrait très bien qualifier d’initiatique parce qu’y interagissaient de multiples impressions, émotions, sentiments, affects, etc. qui généraient et caractérisaient la saisie immédiate du phénomène, faisaient qu’on jugeait de sa valeur sans filtres, de manière immédiate, tout en prenant acte de son existence et donc de son contenu axiologique et politique. Ce moment, cet instant, est celui qui précède et détermine l’élan vers le phénomène nouveau qu’était le fascisme, la durée et l’intensité de l’adhésion à son credo et son programme.

En ce sens, cet instant de la perception première du fascisme permet d’aborder la question irrésolue qu’il recèle encore et toujours : celle de sa genèse ab ovo. Si l’on sonde en profondeur cet instant, on pourra mieux comprendre le moment suivant de son évolution dans le temps, celui de l’adhésion effective. Ces instants révèlent la signification et, partant, la légitimité, du fascisme, quand il émerge sur la scène politique italienne.

Nous n’entendons pas parler ici de consensus mais d’adhésion. Le consensus va vers une action politique déterminée, vers un certain type de gouvernement, vers une certaine façon de gouverner le pays, mais il peut s’avérer superficiel, il n’indique pas qu’il y a imprégnation de l’idée jusqu’aux tréfonds de l’âme ; le consensus peut s’accroître ou se restreindre selon les circonstances. L’adhésion, elle, va vers l’idée, vers la doctrine, vers le système de valeurs : en ce sens, elle est totale et totalitaire ; elle possède le chrisme du serment intérieur et peut se transformer en désespoir, en abîme de tristesse, si la praxis s’éloigne de la théorie.

On a très justement démontré que le fascisme avait obtenu le consensus des masses, du moins jusqu’à un certain point ; ce consensus a été expliqué de manières diverses : Adriano Romualdi, par exemple, parlait d’une imprégnation culturelle inachevée, d’un manque d’imprégnation véritablement révolutionnaire dans le sens fasciste du terme. On a parlé de l’adhésion au fascisme comme d’une adhésion superficielle, par calcul ou par réflexe familial. Il est bien possible en effet que les Gattuso, Pintor, Spadolini, Ingrao, Cantimori (la liste n’est pas exhaustive…) aient adhéré au fascisme « parce que tout le monde faisait pareil ». En somme, l’adhésion n’aurait été, chez ces hommes-là, qu’une coïncidence tragicomique… Si nous tenons en dehors de notre discours sur le fascisme le moment même où l’idéologie a été perçue, saisie dans son ensemble avant d’être traduite dans la réalité politique, alors, effectivement, nous pouvons croire aux litanies que nous débitent ceux qui parlent de « leurs erreurs de jeunesse », qui disent « avoir été grugés », trompés par la camelote idéologique, etc. En revanche, si nous nous penchons plutôt sur l’instant premier et fugace de la perception initiale du fascisme, nous devons changer de discours : l’adhésion n’est plus une coïncidence mais une « conception » dans le sens d’une naissance à une vie nouvelle.

Le fait est là : avant qu’il n’apparaisse, avant d’être accepté et toléré, le fascisme a été « conçu ». Cela signifie qu’il a d’abord déchiré les consciences et les familles, qu’il a opéré des césures entre catégories sociales et amitiés humaines, qu’il a suscité des discussions dans les foyers, les bureaux, les usines, les rues : tout cela ne crée pas des coïncidences mais oblige à des choix. En vérité, il n’y a pas eu que des choix en faveur du fascisme : des oppositions à lui sont nées et se sont consolidées, mais l’émergence de telles hostilités ne nie pas la pertinence de cet instant primordial qu’est la perception du fascisme, moment où toutes les conséquences de cette perception sont déjà là in nuce.

Le fascisme, qu’il plaise ou non, n’a pas vécu dans l’indifférence et de l’indifférence mais a fait partie intégrante de la réalité humaine (avant de faire partie intégrante de la réalité politique) de la nation italienne, à un moment déterminant de son histoire ; il a été conçu et perçu comme un mouvement révolutionnaire, capable de jeter les fondements d’un Etat nouveau, de résoudre les crises sociale et nationale, en donnant une nouvelle vigueur aux idéaux ambiants : le personnalisme, le socialisme, le sorélisme.

Nous allons maintenant examiner deux cas emblématiques de cette perception/conception du fascisme, qui expliquent sa présence originelle et originale dans la société italienne et montrent que ce fascisme a été capable de séparer deux frères, de séparer une fille de son père : il s’agit de Mario Gramsci, le frère fasciste d’Antonio Gramsci, fondateur du PCI et du quotidien « L’Unità » ; et de Teresa Labriola, la fille fasciste de l’homme qui joua un très grand rôle dans la diffusion du « socialisme scientifique » et du « matérialisme historique » en Italie.

L’adhésion au fascisme du frère d’Antonio Gramsci et de la fille d’Antonio Labriola ne fut pas une simple coïncidence comme on en trouve en abondance dans l’histoire ni un fait mineur et éphémère surexploité par la propagande : elle fut la suite logique d’une certaine conception du fascisme. Sur Teresa Labriola, nous disposons d’une biographie, fruit des recherches menées par Fiorenza Taricone (Teresa Labriola – Biografia politica di un’intelletuale tra ottocento e novecento, Edizioni Franco Angeli, 1995) ; cet ouvrage a été remarquablement bien recensé par Annalise Terranova dans les colonnes du Secolo d’Italia, le 3 juin 1995. Ce livre ne consacre qu’un seul chapitre au fascisme de Teresa Labriola mais il nous révèle suffisamment de choses pour saisir les causes de l’adhésion de cette intellectuelle féministe en chemise noire. Teresa Labriola, à l’aube de la « biennale rouge », découvre qu’il y une chose bien plus importante que la « conscience de classe » marxiste : c’est la conscience patriotique ; ensuite, l’émancipation féminine ne se fera pas comme l’antithèse de la famille, ne se fera pas contre l’homme et contre l’Etat, mais en harmonie avec les valeurs masculines et étatiques, et dans le cadre de la nation. C’est donc sa vision organique de l’Etat et de l’émancipation féminine dans le contexte national qui fait que Teresa Labriola perçoit le fascisme comme la seule et unique possibilité de donner à la femme un rôle révolutionnaire dans le processus de régénérescence nationale et d’élévation du peuple, et de donner à la maternité une dimension et une valeur sociales. Teresa Labriola a beaucoup écrit ; elle est morte en 1941, en étant toujours membre du mouvement fasciste. Son adhésion fut militante, justifiée par les fondements mêmes de l’idéologie fasciste et non une simple formalité bureaucratique, effectuée au moment où le régime connaissait son apogée. Le caractère militant de son adhésion donne un sens plein et entier à ses démarches politiques.

Mario Gramsci, contrairement à Teresa Labriola, attend toujours son biographe, pour qu’on en sache un peu plus sur sa personnalité et son engagement. Pour l’instant, la seule manière d’apprendre quelque chose sur sa vie, c’est de se référer à une biographie de son frère, mondialement connu. Cette biographie est celle de Giuseppe Fiori (Vita di Antonio Gramsci, Roma/Bari, 1974). Fiori fut l’un des rares historiens à avoir osé parler du frère fasciste de l’icône communiste. Le Gramsci fasciste est né à Sorgono (Nuoro) en 1893, deux après Antonio. Ce dernier était un garçon solitaire et silencieux. Mario, au contraire, est turbulent et vif ; en 1904, quand il a achevé ses études primaires, sa mère l’envoie au séminaire, mais quelques années plus tard, il abandonne prestement la bure monacale : « Donne-la à Nino (= Antonio), à toutes fins utiles. Lui, il ne pense pas aux filles et il pourrait bien devenir prêtre ». A dix-huit ans, Mario Gramsci s’engage dans l’armée comme soldat volontaire, participe à la Grande Guerre et obtient le grade de sous-lieutenant. La « biennale rouge » le surprend à Varese, où il adhère au fascisme. C’est dans cette ville qu’il deviendra le premier secrétaire fédéral du fascisme local. Entretemps, il épouse Anna Maffei Parravicini, quitte l’armée et se lance dans une entreprise commerciale. En 1921 encore, son frère Antonio cherche à le dissuader ; les deux frères ont une longue discussion commune, où Antonio invite Mario à « réfléchir ».

Mario ne cède pas et reste fasciste, même après avoir été bastonné jusqu’au sang par des comparses de son frère Antonio. Les deux frères ne se verront plus avant 1928 : Antonio, le communiste, est en prison ; Mario, le fasciste, reste fasciste mais n’obtient plus aucune charge importante dans la hiérarchie. Antonio écrit à sa mère : « J’ai su qu’il s’était occupé de moi : voudrais-tu bien lui écrire pour l’en remercier ? ». Mario rend visite à son frère en prison mais les liens entre les deux hommes finissent par s’étioler parce qu’Antonio est irrité du fait que son frère décrit, à l’attention de leur mère, son état de santé sur un ton préoccupé. Après cette fâcherie, les deux frères ne se reverront plus jamais.

Mario s’engage comme volontaire pour la campagne d’Abyssinie puis participe à la seconde guerre mondiale ; en 1941, il combat en Afrique du Nord. Malgré l’affaire du Grand Conseil fasciste du 25 juillet 1943 et après la décision de Badoglio et du Roi, le 8 septembre 1943, de poursuivre la guerre aux côtés des Alliés anglo-saxons, il reste fidèle à Mussolini et à la République Sociale, comme l’a rappelé Veneziani. Il demeure encore et toujours fasciste même après sa déportation dans un camp de concentration australien, où il a été torturé et battu pour qu’il abjure. Mario Gramsci n’a pas abjuré. A la suite des mauvais traitements subis, Mario attrape une grave maladie, qui le terrasse dès son retour en Italie, à la fin de l’année 1945. Il n’avait que 52 ans. Il laissait deux enfants : Gianfranco et Cesarina.

La biographie de Mario Gramsci est la biographie d’un fasciste sincère, le témoignage d’une cohérence politique. Mario était désintéressé comme l’atteste son refus de participer à la hiérarchie du mouvement, laquelle a petit à petit succombé à l’absence de qualité de ses membres et au conformisme.

Si Mario Gramsci a choisi l’action, Teresa Labriola a préféré la pensée. Tous deux, cependant, ont perçu et conçu le fascisme comme quelque chose de foncièrement différent des autres idées politiques de l’époque, comme quelque chose de plus actuel, de plus révolutionnaire. On ne peut nier l’honnêteté de leurs prises de position, leur bonne foi, tout comme on ne peut nier les mêmes qualités chez le frère de Mario et le père de Teresa, quand ils défendaient et illustraient leurs propres idées. Mario Gramsci et Teresa Labriola mériteraient bien de revenir « dans la patrie » des idées fascistes, après un long exil qui les a houspillés hors de la mémoire historique nationale, tout comme les autres tenants d’un fascisme perçu comme phénomène véritablement révolutionnaire.

Michelangelo INGRASSIA.

(article tiré d’ « Area », Rome, avril 2000 ; trad. franç. : décembre 2010)

00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, fascisme, italie, mario gramsci, teresa labriola |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook