Un Anglais chez Mussolini: James Strachey Barnes

par Christophe Dolbeau

À propos du fascisme britannique, on connaît surtout la célèbre British Union of Fascists ainsi que la figure majeure de son chef, Sir Oswald Mosley (1896-1980)-(1). On connaît beaucoup moins, en revanche, le personnage de James Strachey Barnes, un intellectuel anglais qui joua un certain rôle dans l’Italie fasciste. Beaucoup plus discret et moins scabreux que John Amery (2) ou William Joyce (3), Barnes fut, dès la fin des années 1920 et jusqu’au milieu des années 1950, l’un des grands thuriféraires anglo-saxons du fascisme et de Mussolini, ce qui mérite bien un petit coup de projecteur.

Un gentleman complet

Fils de Sir Hugh Shakespear Barnes (1853-1940), haut-commissaire britannique au Baloutchistan, et de Winifred Strachey, James (ou Jim) Strachey Barnes voit le jour le 7 septembre 1890 à Shimla, dans le nord-ouest de l’Inde. Il a une sœur aînée, Mary, et il est le cousin du futur grand écrivain et critique Giles Lytton Strachey (1880-1932). Très tôt orphelins de mère, les enfants Barnes ne restent pas longtemps dans le Raj : en 1892, ils partent en effet pour Florence où résident leurs grands-parents qui vont les élever. À l’issue de cette première phase italienne, Jim est envoyé en Angleterre pour y être scolarisé. Il fréquente d’abord l’école préparatoire St Aubyns, à Rottingdean, puis entre, en 1904, au très chic collège de Eton. De là, il rejoint ensuite l’académie militaire de Sandhurst (1909), avant de voyager un peu (dans les Balkans notamment) et d’intégrer King’s College, à Cambridge, pour y étudier l’arabe. En fait, son père souhaiterait le voir faire carrière dans l’administration anglo-égyptienne, alors que Jim s’intéresse bien plus à l’économie et à la philosophie…

De toute manière, ce cursus incertain s’interrompt brutalement en août 1914 avec le début de la Première Guerre mondiale. D’abord mobilisé dans un régiment de cavalerie de la Garde, Jim rejoint peu après le Royal Flying Corps, ancêtre de la RAF, où il sert comme pilote. C’est en cette qualité qu’il prend part à la bataille de la Somme (juillet-novembre 1916), puis à la bataille de Passchendaele (juillet-novembre 1917), et enfin à celle de Vittorio Veneto (octobre-novembre 1918). Vers la fin du conflit, il est commandant et assure la liaison entre les aviations britannique et italienne ; efficace et parfaitement bilingue, ses services sont appréciés, au point que l’ambassadeur d’Italie à Londres suggère même que lui soit décerné l’Ordre de la Couronne d’Italie. De ces quatre ans de guerre, qui furent pour lui « une grande aventure chevaleresque et individuelle », Barnes conserve, en tout cas, un souvenir plutôt positif. Dans le premier volume de ses Mémoires (4), il parle d’une vie quelque peu dissolue, ponctuée de blagues, de libations, de parties de cartes et de grivoiseries. Il raconte aussi qu’en guise de porte-bonheur, il emmenait toujours avec lui un bouchon de Veuve Cliquot 1904, et qu’au terme de certaines missions réussies, il arrivait à son copilote et observateur, Munro, de faire le vol de retour, allongé tout nu sur une aile de leur aéronef ! (5)

Au lendemain de l’armistice, Jim s’intéresse sérieusement à la politique étrangère, notamment à la zone des Balkans et à l’Albanie. Il donne quelques conférences sur ce pays à la Royal Geographical Society, ce qui lui vaut d’intégrer la délégation du Foreign Office qui participe à la Conférence de la Paix (Paris, 1919). Son intérêt pour le pays des aigles ne se dément pas ; au début des années 1920, il s’implique d’ailleurs activement dans le développement économique du petit État dont il devient l’un des conseillers officiels. À l’en croire, on lui en aurait même offert le trône… (6) Grâce à sa sœur, Mary Hutchinson (7), proche du groupe de Bloomsbury, il fréquente aussi, durant un temps, l’avant-garde littéraire : en 1909, il rencontre Virginia Woolf, puis, en janvier 1914, D. H. Lawrence auquel il rend visite à Viareggio, en compagnie d’Edward Marsh (8). À la fin des années 1920, il se lie également avec T. S. Eliot (9), Max Beerbohm (1872-1956) et le peintre gallois Augustus John (1878-1961).

Catho-fascisme

Rien de particulier ne le retenant en Grande-Bretagne, Jim repart en Italie, en 1924 : il y est à la fois employé de l’Anglo-Persian Oil Company (dont son père est l’un des dirigeants) et correspondant du Financial Times. Lorsqu’il arrive, Mussolini est au pouvoir depuis deux ans (30 octobre 1922) et le jeune Anglais s’enthousiasme pour le nouveau régime. Malgré la fâcheuse affaire Matteoti (10 juin 1924), il se fait dès lors l’éloquent avocat du fascisme. À vrai dire, il n’est pas le seul Britannique à subir la séduction du Duce. Dès le mois de mai 1923, le général Blakeney (10) et Miss Rotha Lintorn-Orman (11) ont fondé le mouvement des British Fascisti qui attire pas mal de beau monde (12). Chez les intellectuels, notamment catholiques, le fascisme suscite également un vif engouement. Apôtre du distributisme, Hilaire Belloc (1870-1953) ne se cache pas d’y être favorable, tout comme Sir Charles Petrie (1895-1977)-(13) ou encore Douglas Francis Jerrold (1893-1964)-(14), Christopher Hollis (1902-1977)-(15), Michael de la Bédoyère (1900-1973)-(16) et Douglas Woodruff (1897-1978)-(17). Le 25 novembre 1924, Jim publie, dans les colonnes du Times, une longue apologie du fascisme qui ne passe pas inaperçue (« The Fascist Regime : Aims and Achievements »). Deux ans plus tard, en janvier 1926, c’est à la tribune du Royal Institute of International Affairs et sous un angle fort bienveillant qu’il présente la doctrine fasciste, dans une conférence dont le texte (« The Doctrines and Aims of Fascism ») sera ultérieurement publié par la National Review (18).

Issu d’une famille anglicane mais converti au catholicisme en juin 1914, Jim restera sa vie durant très attaché aux valeurs spirituelles chrétiennes. En 1925-26, il suit d’ailleurs certains enseignements dispensés par le Pontificio Collegio Beda, une institution du Vatican qui accueille les anciens clercs de l’Église d’Angleterre. Promu camérier de cape et d’épée du Pape Pie XI, il se veut proche de la hiérarchie ecclésiastique, au point même de demander la permission explicite du cardinal Francis Bourne avant de continuer à lire l’Action française que le Saint-Office vient de mettre à l’index. À la même époque (1927), il devient également membre honoraire du Parti national fasciste et accède au poste de secrétaire-général du Centre international d’études sur le fascisme (CINEF). Basé à Lausanne et fondé par le paléographe helvético-néerlandais Herman de Vries de Heekelingen (19), ce centre est surtout un véhicule de propagande. On y croise diverses personnalités européennes telles que le philosophe Giovanni Gentile (20), le comte Pál Teleki (21), les professeurs Walter Starkie (22) et Edmund Gardner (23), Lord Sydenham of Combe (24) et l’écrivain français Marcel Boulenger (25). Déjà associé à la rédaction des annuaires du CINEF, Barnes se lance alors dans un ambitieux projet d’exégèse de la pensée mussolinienne. En 1928, il publie The Universal Aspects of Fascism (Londres, William & Norgate Ltd), un ouvrage qui a pour but « d’offrir un exposé précis de la doctrine fasciste telle que la prônent les créateurs et les chefs du mouvement en Italie » (p. 239-240). Dédié à Sir John Barnes, le grand-père de Jim, le livre bénéficie d’une préface de Mussolini lui-même. Laudatif, ce dernier y qualifie l’auteur de « penseur anglais avisé, qui connaît parfaitement l’Italie et les Italiens, et tout aussi bien le fascisme » (p. XVII). Ce mouvement, précise ensuite le Duce, « est un phénomène purement italien dans son expression, mais dont les postulats doctrinaux possèdent un caractère universel » (p. XIX) – affirmation bien faite pour plaire à un Jim Barnes très imprégné d’universalisme chrétien. Pour l’Anglais, le fascisme – « seule idéologie politique capable de vaincre les forces de l’’agnosticisme’ libéral et de l’’athéisme’ communiste » (p. 7) – vient restaurer ou renforcer l’autorité sacrée de l’Église. « En règle général », affirme-t-il, « on peut définir le fascisme comme un mouvement politique et social qui a pour but de restaurer un ordre politique et social basé sur le principal courant des traditions qui ont façonné notre civilisation européenne, traditions créées par Rome, d’abord par l’Empire, puis par l’Église Catholique » (p. 35). En guise d’épilogue, Barnes adresse aux sympathisants fascistes du monde entier un pertinent conseil que nombre d’entre eux auront beaucoup de mal à suivre : « Ceux qui adhèrent à cette doctrine », écrit-il, « doivent trouver leur propre voie afin d’être en harmonie avec les conditions du pays dont ils sont les citoyens ; et dans un vieux pays comme la Grande-Bretagne, doté d’une longue histoire et tradition nationale, la voie constitutionnelle est incontestablement celle qu’ils doivent suivre (…) Les fascistes de chaque pays doivent faire du fascisme leur propre mouvement national, en adoptant des symboles et des tactiques qui correspondent aux traditions, à la psychologie et aux inclinations de leur propre nation » (p. 239-240). Le livre obtiendra une bonne critique de T. S. Eliot dans The Criterion (26).

Le 27 septembre 1930, Jim Barnes, qui a tout de même quarante ans, épouse Buona Pia Felice Guidotti, la fille d’un général italien ; le couple (qui a reçu les félicitations de Mussolini et du Pape) aura un fils, Adriano, dit « Job », qui naît l’année suivante (27). Les activités du CINEF étant sur le déclin, Jim travaille désormais comme directeur des ventes chez Vickers Aviation, ce qui ne l’empêche aucunement de poursuivre son activité éditoriale. Toujours soucieux de mieux faire connaître au public anglophone la doctrine mussolinienne, il publie, en 1931, Fascism (Londres, Thornton Buttersworth Ltd), un petit livre qui connaîtra plusieurs rééditions. Fidèle à ses convictions spirituelles, c’est une interprétation très chrétienne du fascisme que Jim offre à ses lecteurs. Pour lui, le saint-patron du fascisme n’est autre que François d’Assise, et quant à son modèle absolu, c’est Ignace de Loyola : « Jamais peut-être n’a existé un homme associant aussi parfaitement, et en un seul individu, la pensée et l’action », affirme-t-il. « Il fut à la fois un philosophe, un soldat et un mystique. Il connaissait la valeur de la discipline et de l’autorité » (p. 76). Le fascisme, précise-t-il aussi, est « une force positive dont le but est de promouvoir la vertu » ; ce « n’est pas seulement un système politique ou social (…) mais une philosophie globale de la vie, une religion » (p. 18). Pour Jim, le fascisme « est une vigoureuse révolte contre le matérialisme, c’est à dire contre toutes les façons d’interpréter le monde d’un point de vue purement naturaliste et individualiste » (p. 43). Et « un gouvernement fondé sur le principe [autoritaire fasciste] », tranche-t-il, « serait en parfaite symbiose avec la tradition romaine » (p. 113). Le fascisme, c’est également un mouvement qui « fait tout ce qu’il peut pour éduquer les gens, pas seulement dans la perspective d’augmenter leurs connaissances, mais bien dans celle de forger les caractères, de promouvoir le jugement intuitif (jusqu’alors très négligé) et de développer le civisme et le sens moral » (p. 114). « Le fascisme », proclame-t-il enfin, « est décidé à faire des jeunes une génération d’individus qui croient à la Providence Divine, les hérauts d’un âge de foi ; à faire des jeunes une génération qui, grâce à sa foi, ne connaît pas la peur, va galvaniser l’esprit de sacrifice, affronter gaiement tous les dangers, soutenir la bonne cause, et subir le martyre avec le sourire » (p. 50). On voit que le disciple anglais du Duce ne manque pas de ferveur !

Le 27 septembre 1930, Jim Barnes, qui a tout de même quarante ans, épouse Buona Pia Felice Guidotti, la fille d’un général italien ; le couple (qui a reçu les félicitations de Mussolini et du Pape) aura un fils, Adriano, dit « Job », qui naît l’année suivante (27). Les activités du CINEF étant sur le déclin, Jim travaille désormais comme directeur des ventes chez Vickers Aviation, ce qui ne l’empêche aucunement de poursuivre son activité éditoriale. Toujours soucieux de mieux faire connaître au public anglophone la doctrine mussolinienne, il publie, en 1931, Fascism (Londres, Thornton Buttersworth Ltd), un petit livre qui connaîtra plusieurs rééditions. Fidèle à ses convictions spirituelles, c’est une interprétation très chrétienne du fascisme que Jim offre à ses lecteurs. Pour lui, le saint-patron du fascisme n’est autre que François d’Assise, et quant à son modèle absolu, c’est Ignace de Loyola : « Jamais peut-être n’a existé un homme associant aussi parfaitement, et en un seul individu, la pensée et l’action », affirme-t-il. « Il fut à la fois un philosophe, un soldat et un mystique. Il connaissait la valeur de la discipline et de l’autorité » (p. 76). Le fascisme, précise-t-il aussi, est « une force positive dont le but est de promouvoir la vertu » ; ce « n’est pas seulement un système politique ou social (…) mais une philosophie globale de la vie, une religion » (p. 18). Pour Jim, le fascisme « est une vigoureuse révolte contre le matérialisme, c’est à dire contre toutes les façons d’interpréter le monde d’un point de vue purement naturaliste et individualiste » (p. 43). Et « un gouvernement fondé sur le principe [autoritaire fasciste] », tranche-t-il, « serait en parfaite symbiose avec la tradition romaine » (p. 113). Le fascisme, c’est également un mouvement qui « fait tout ce qu’il peut pour éduquer les gens, pas seulement dans la perspective d’augmenter leurs connaissances, mais bien dans celle de forger les caractères, de promouvoir le jugement intuitif (jusqu’alors très négligé) et de développer le civisme et le sens moral » (p. 114). « Le fascisme », proclame-t-il enfin, « est décidé à faire des jeunes une génération d’individus qui croient à la Providence Divine, les hérauts d’un âge de foi ; à faire des jeunes une génération qui, grâce à sa foi, ne connaît pas la peur, va galvaniser l’esprit de sacrifice, affronter gaiement tous les dangers, soutenir la bonne cause, et subir le martyre avec le sourire » (p. 50). On voit que le disciple anglais du Duce ne manque pas de ferveur !

Propagandiste zélé

En 1933, Barnes est embauché par l’agence Reuters pour couvrir l’actualité sur le sous-continent indien. La famille embarque donc pour Delhi, mais avant de partir, Jim prend tout de même le temps de faire paraître Half a Life (Londres, Eyre & Spottiswoode), le premier volume de ses Mémoires (le second, Half a Life Left, suivra quatre ans plus tard, chez le même éditeur). À côté de multiples anecdotes sur sa jeunesse, il y exprime une vive nostalgie du passé : « Tout ce que j’aimais en Angleterre », avoue-t-il, « semblait appartenir à une époque antérieure – les jolis villages d’antan qui incarnaient une prospère économie rurale, les belles cathédrales anciennes et les antiques temples du savoir que les catholiques avaient édifiés avant la Réforme, les élégantes demeures d’une aristocratie qui florissait avant l’avènement des nouveaux riches, tout ce qu’il subsistait d’un artisanat raffiné, dans le délicat mobilier et les ustensiles domestiques des siècles ayant précédé l’ère industrielle » (p. 42). Le séjour indien des Barnes sera relativement bref car en octobre 1935, Jim est mandaté par Reuters pour suivre les troupes italiennes qui se battent en Abyssinie. La famille regagne par conséquent l’Italie, tandis que lui-même rejoint l’Éthiopie. Il recevra plus tard (1938) la médaille d’argent de la valeur militaire pour sa belle conduite durant cette campagne. Ses reportages ayant toutefois été jugés trop partiaux et ouvertement favorables à l’Italie, l’agence Reuters mettra un terme à son contrat en 1937.

Pour Jim, cette rupture n’est pas un drame puisqu’il se voit aussitôt chargé par le gouvernement fasciste d’entreprendre une tournée de promotion aux Etats-Unis. Il va y rester un peu plus d’un an, multipliant conférences et interviews dans la plupart des grandes métropoles du pays. À titre personnel, ce long séjour lui permet de prendre langue avec la National Union for Social Justice, le mouvement crypto-fasciste du père Charles Edward Coughlin (28). Rentré en Italie en 1939, c’est d’ailleurs dans les colonnes de Social Justice (un journal qui tire à un million d’exemplaires) que Jim va désormais s’exprimer. En accord avec les nouvelles orientations de Rome, il y prône un certain antisémitisme (29) et suggère notamment qu’il faudrait expulser tous les Juifs d’Europe. Selon lui, c’est à la Grande-Bretagne qu’il incombe de leur trouver un foyer : pas en Palestine, mais en Rhodésie du Nord (actuelle Zambie). Ce transfert, assure-t-il, « serait une gloire pour notre civilisation et une réalisation qui nous apporterait de nouveaux espoirs et nous redonnerait confiance en l’avenir du monde civilisé » (30). Dans un autre article, il accuse carrément les Juifs de vouloir construire, sur les ruines de la Chrétienté, une nouvelle Jérusalem, « un ordre universel dominé par leur propre communauté internationale, compacte, raciale et ésotérique » (31). Sur un tout autre plan, il souligne par ailleurs l’incompatibilité existant entre libéralisme (« une vile perversion » selon le Pape Léon XIII) et catholicisme, et rappelle aux chrétiens qu’il n’est d’autre choix pour eux que celui du fascisme. À l’occasion, il vante aussi les attraits du corporatisme, solution catholique au conflit capital-travail. Convaincu que les régimes italien, espagnol et portugais sont supérieurs au nazisme car clairement catholiques, il explique ensuite aux Yankees que l’influence de Mussolini finira bientôt par amener l’Allemagne à se corriger. Dans l’immédiat, et malgré sa sympathie pour la Pologne catholique, il lui paraît que le nazisme est néanmoins un instrument efficace pour défendre l’Europe contre le bolchevisme. Considérant que la guerre qui s’annonce doit se percevoir comme un conflit entre « l’Église du Christ (…) et les loges de Lucifer en révolte contre Dieu » (32), il estime enfin que l’avenir du continent repose sur une renaissance de l’Europe catholique. « L’Italie », déclare-t-il à ses lecteurs d’outre-Atlantique, « est l’espoir de l’Europe – c’est à dire de l’Europe civilisée et chrétienne. Et l’Espagne catholique agit en étroite coopération avec elle. Par conséquent, de cette guerre naîtra peut-être une ère nouvelle et plus glorieuse. Si tel est le cas, cela viendra d’un regain de vitalité de la conception romaine de la religion et de l’État que l’Italie, terre des Césars et patrie des Papes, aura rendu possible » (33). Cette ère nouvelle sera celle des États-Unis d’Europe – parmi lesquels il inclut aussi l’Irlande, la France, la Pologne et la Hongrie – qui seront enfin délivrés à jamais de la finance, de l’usure et de l’esprit néo-judaïque (34).

Un ami loyal

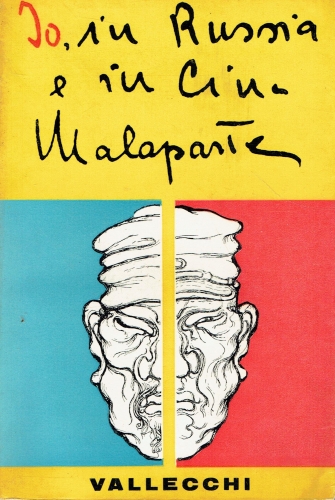

Fidèle au fascisme, Jim Barnes est également très attaché à sa patrie d’adoption, comme il en témoigne noir sur blanc dans Io amo l’Italia : memorie di un giornalista inglese (Milan, Garzanti), un petit livre qu’il publie en 1939, à son retour d’Amérique. À la même époque, il rejoint le Ministère de la Culture Populaire (MinCulPop) où on lui offre un poste de speaker à la radio nationale. Avec l’entrée en guerre de l’Italie (juin 1940), cet emploi de propagandiste est tout sauf anodin. Habile causeur et possédant un gros réseau de relations qui lui fournissent de précieuses informations, Jim se fait vite apprécier de ses employeurs. On lui confie souvent le micro car il se révèle percutant dans ses caricatures de Churchill et Eden. C’est ainsi qu’entre décembre 1940 et septembre 1941, soit en neuf mois à peine, il ne réalise pas moins de 170 émissions (35). Cette activité radiophonique l’amène à faire la connaissance d’un autre speaker de prestige, le poète américain Ezra Loomis Pound (36), avec lequel il sympathise tout de suite. Les deux hommes collaborent sur divers projets communs, et lorsque Pound séjourne à Rome, il est souvent reçu chez les Barnes. Jim et le poète sont également passionnés d’économie : tous deux partagent le même intérêt pour le distributisme et le créditisme, ainsi qu’une même haine de l’usure. En 1943, c’est Jim qui s’efforcera de procurer un faux passeport à Ezra Pound, et c’est encore lui qui convaincra l’Américain de reprendre ses causeries à la radio de la République Sociale Italienne.

En ce qui le concerne, Jim se trouve dans une situation tout aussi délicate que celle de Pound. Il a demandé la nationalité italienne en 1940, mais les choses ont traîné ; en 1943, il a enfin obtenu une réponse favorable mais le débarquement des Alliés (juillet-août) et l’armistice (8 septembre) sont venus à nouveau perturber le processus, et il n’a pu prêter serment dans les délais impartis. Il est donc encore britannique et figure en tête de la liste des traîtres, ce qui pourrait lui valoir la potence… Inquiet, il a rencontré le Pape Pie XII qui a confié au cardinal Montini (futur Paul VI) le soin de veiller à la sécurité de la famille. Le 12 septembre, il obtient des faux papiers grace auxquels il envisage de trouver asile en Suisse ; sur les conseils de ses amis Raimundo Fernández Cuesta (37), ambassadeur d’Espagne à Rome, et Luigi Lojacono, ambassadeur d’Italie à Madrid, il a un temps songé à émigrer en Espagne. De leur côté, les Allemands voudraient bien le récupérer pour la Reichsrundfunk, ce qui achèverait de le compromettre. Au final, les Barnes quittent la capitale le 21 septembre en direction de Venise où ils arrivent le 7 octobre. De là, Jim rallie son ministère qui s’est replié à Salò, sur le lac de Garde.

Rita Zucca

Libéré par les Allemands (12 septembre 1943) et réinstallé au pouvoir, Mussolini réorganise ses forces. À compter du 1er décembre, son centre de propagande radiophonique est à nouveau opérationnel et Jim reprend ses interventions, depuis les studios de Milan. Avec Ezra Pound et la célèbre Rita Zucca (38), il animera notamment, en 1944, l’émission « Jerry’s Front Calling ». Outre cette présence sur les ondes, il signe une brochure, Giustizia Sociale : attraverso la riforma monetaria (La justice sociale : grâce à la réforme monétaire) qui paraît à Venise (39). « Il ne suffit pas », y affirme-t-il, « de sauver l’indépendance économique de l’Europe, mais encore faut-il aussi, à l’intérieur de cette Europe, éradiquer le système financier, monétaire et bancaire de type anglo-saxon et hébraïque, car tant qu’il persistera (et entre nous, il est encore loin d’être détruit), il rendra impossible l’instauration d’un véritable régime de justice sociale » (p. 11). Plutôt favorable aux ultras du régime (dont le fort peu clérical Farinacci), il donne régulièrement des articles à Croaciata Italica, le journal catho-fasciste que rédigent, entre autres, les prêtres Don Tullio Calcagno (40), Don Edmondo De Amicis (41), Don Antonio Padoan (42) et le capucin Fra Ginepro da Pompeiana (43). Loyal jusqu’au bout au régime qu’il sert depuis vingt ans, il s’entretient une dernière fois avec Mussolini le 9 avril 1945, avant de prendre, avec les siens, le chemin de Mérano.

C’est donc au Tyrol du Sud qu’il apprend la mort du Duce (28 avril 1945), un drame qu’il n’hésite pas à qualifier de « plus grand crime depuis la crucifixion ». Activement recherché par les services secrets et la police militaire britanniques, Jim plonge dès lors dans la clandestinité la plus stricte. Son épouse demeure à Mérano, sans se cacher, mais lui-même disparaît totalement de la circulation. On le croit au Vatican, hébergé au Collège Pontifical Saint-Bede que l’on surveille en vain durant plusieurs mois. En fait, le fugitif est parti pour Bergame puis a trouvé refuge dans un couvent sicilien où il va séjourner jusqu’en août 1947. Pour quelqu’un d’aussi pieux que lui, cette réclusion monacale n’est pas un problème. À la fin de l’occupation britannique, il prolonge d’ailleurs sa retraite – on n’est jamais trop prudent – et continue à bénéficier de l’hospitalité de divers monastères, dans le Latium et le Piémont. Ce n’est qu’en septembre 1949 qu’il réapparaît au grand jour et retrouve les siens à Rome. Quatre ans ont passé, on est en pleine guerre froide et Londres ne s’intéresse plus du tout à lui. Barnes n’a renoncé à aucune de ses convictions mais la page du fascisme semble désormais tournée. Employé par une compagnie pétrolière, il garde le contact avec quelques vétérans de l’épopée mussolinienne mais n’a plus vraiment d’activité politique. Il correspond toutefois, de temps en temps, avec Ezra Pound et adresse même une lettre à Churchill pour lui demander d’intercéder en faveur du poète qui se morfond toujours à l’hôpital St Elizabeths, à Washington. En 1953 et avec dix ans de retard, Jim connaît enfin l’immense satisfaction d’être officiellement naturalisé italien. Il devient définitivement Giacomo Barnes, identité sous laquelle il succombe le 25 août 1955, et qui figure sur sa tombe au cimetière romain du Verano. « Aucun Italien digne de ce nom » affirmera l’historien et diplomate Luigi Villari (1876-1959), « n’oubliera jamais ce cher Jim, ses sacrifices pour la cause italienne, et les risques qu’il a courus pour la servir ».

C’est donc au Tyrol du Sud qu’il apprend la mort du Duce (28 avril 1945), un drame qu’il n’hésite pas à qualifier de « plus grand crime depuis la crucifixion ». Activement recherché par les services secrets et la police militaire britanniques, Jim plonge dès lors dans la clandestinité la plus stricte. Son épouse demeure à Mérano, sans se cacher, mais lui-même disparaît totalement de la circulation. On le croit au Vatican, hébergé au Collège Pontifical Saint-Bede que l’on surveille en vain durant plusieurs mois. En fait, le fugitif est parti pour Bergame puis a trouvé refuge dans un couvent sicilien où il va séjourner jusqu’en août 1947. Pour quelqu’un d’aussi pieux que lui, cette réclusion monacale n’est pas un problème. À la fin de l’occupation britannique, il prolonge d’ailleurs sa retraite – on n’est jamais trop prudent – et continue à bénéficier de l’hospitalité de divers monastères, dans le Latium et le Piémont. Ce n’est qu’en septembre 1949 qu’il réapparaît au grand jour et retrouve les siens à Rome. Quatre ans ont passé, on est en pleine guerre froide et Londres ne s’intéresse plus du tout à lui. Barnes n’a renoncé à aucune de ses convictions mais la page du fascisme semble désormais tournée. Employé par une compagnie pétrolière, il garde le contact avec quelques vétérans de l’épopée mussolinienne mais n’a plus vraiment d’activité politique. Il correspond toutefois, de temps en temps, avec Ezra Pound et adresse même une lettre à Churchill pour lui demander d’intercéder en faveur du poète qui se morfond toujours à l’hôpital St Elizabeths, à Washington. En 1953 et avec dix ans de retard, Jim connaît enfin l’immense satisfaction d’être officiellement naturalisé italien. Il devient définitivement Giacomo Barnes, identité sous laquelle il succombe le 25 août 1955, et qui figure sur sa tombe au cimetière romain du Verano. « Aucun Italien digne de ce nom » affirmera l’historien et diplomate Luigi Villari (1876-1959), « n’oubliera jamais ce cher Jim, ses sacrifices pour la cause italienne, et les risques qu’il a courus pour la servir ».

Christophe Dolbeau

Notes:

(1) Voy. R. Skidelsky, Oswald Mosley, Londres, Macmillan, 1975 ; C. Dolbeau, Les Parias, Lyon, Irminsul, 2001, pp. 93-110 ; R. Tremblay, Oswald Mosley – L’Union fasciste britannique, Paris, Synthèse nationale, Cahiers d’histoire du nationalisme, n° 14, 2018.

(2) Voy. Adrian Weale, Patriot Traitors, Londres, Viking, 2001 ; Josh Ireland, The Traitors, Londres, John Murray, 2017.

(3) Voy. W. Cole, Lord Haw-Haw and William Joyce, Londres, Faber & Faber, 1964 ; F. Selwyn, Hitler’s Englishman, Londres, Routledge & Kegan, 1987 ; C. Dolbeau, op. cit., pp. 81-91.

(4) J. S. Barnes, Half a Life, Londres, Eyre & Spottiswoode, 1933, pp. 230, 233, 234.

(5) Voy. T. Villis, British Catholics and Fascism : Religious Identity and Political Extremism, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013, p. 21.

(6) Ce pays avait bien eu pour monarque, en 1914, le prince allemand Guillaume de Wied, alias Vilhelm Vidi (1876-1945)…

(7) Nouvelliste de talent, Mary Hutchinson (1889-1977) fut la grande amie du critique Clive Bell, de Aldous Huxley, Georges Duthuit, Samuel Becket et Virgina Woolf.

(8) Edward Marsh (1872-1953) était un célèbre traducteur et protecteur des arts. Il fut en outre le chef de cabinet de W. Churchill et de Lord Asquith.

(9) qui parle de lui à son frère aîné, Henry Ware Eliot (1879-1947), en 1937, et le qualifie à cette occasion de « drôle d’oiseau » ou queer bird…

(10) R. B. D. Blakeney (1872-1952) est un officier du génie qui a servi au Soudan et en Afrique du Sud, avant de diriger les chemins de fer égyptiens (1906-1923).

(11) Rotha Lintorn-Orman (1895-1935) est la petite-fille du maréchal Lintorn Simmons. Infirmière durant la Première Guerre mondiale et décorée deux fois de la Croix de la Charité pour son rôle au cours du grand incendie de Salonique (1917), elle dirige après-guerre l’auto-école de la Croix Rouge britannique. Voy. R. Thurlow, Fascism in Britain – A History, 1918-1985, Oxford, Basil Blackwell, 1987, pp. 51-57.

(12) Notamment les généraux Sir Ormonde Winter (ancien directeur adjoint de la police et du renseignement en Irlande) et T. Erskine Tulloch, le colonel et député Sir Charles Burn, l’amiral John Armstrong, ainsi que plusieurs membres de l’aristocratie terrienne, comme Lord Garvagh, Lord Ernest Hamilton, le marquis de Ailesbury et Sir Arthur Hardinge, ancien ambassadeur de Grande-Bretagne en Espagne. Voy. Martin Pugh, ‘Hurrah for the Blackshirts !’, Londres, Pimlico, 2006, p. 52.

(13) Historien, Sir Charles Petrie signe en 1931 Mussolini (Londres, Holme Press), une biographie très flatteuse du Duce. Il sera l’un des principaux soutiens du général Franco au Royaume-Uni.

(14) Éditeur de l’English Review, Douglas Francis Jerrold sera mêlé de très près, en juillet 1936, à l’envoi d’un avion et de deux pilotes pour transporter le général Franco des Canaries au Maroc. En 1930, il avait publié Storm Over Europe (Londres, Ernest Benn), un roman très favorable à l’idéologie fasciste où il se référait à une conception catholique et traditionaliste de l’histoire.

(15) En 1941, Christopher Hollis publiera un ouvrage, Italy in Africa (Londres, Hamish Hamilton), très favorable à l’action de l’Italie fasciste en Afrique.

(16) Entre 1934 et 1962, Michael de la Bédoyère sera le rédacteur en chef du Catholic Herald.

(17) Entre 1936 et 1967, Douglas Woodruff sera le rédacteur en chef de l’hebdomadaire catholique The Tablet.

(18) N° 87 (1926), pp. 568-586.

(19) Néerlandais de naissance mais naturalisé suisse, Herman de Vries de Heekelingen (1880-1942) fut professeur de paléographie à l’Université de Nimègue. Fondateur du Centre International d’Études sur le Fascisme (CINEF), il a également créé le Centre International de Documentation sur les Organisations Politiques. Admirateur du national-socialisme, il a écrit plusieurs ouvrages antisémites dont Israël. Son passé. Son avenir (1937), L’orgueil juif (1938), Le Talmud et le non-juif (1938) et L’Antisémitisme italien (1940), livres ayant tous connu de nombreuses traductions.

(20) Philosophe et pédagogue, Giovanni Gentile (1875-1944) sera président de l’Institut National fasciste de Culture et de l’Académie d’Italie ; ministre de l’Instruction publique (1922-1924), il sera également directeur scientifique de l’Encyclopédie Italienne (1925-1938). Il sera assassiné, le 15 avril 1944, à Florence, par des partisans communistes.

(21) Géographe et membre de l’Académie hongroise des sciences, Pál Teleki (1879-1941) a été à deux reprises Premier ministre du Royaume de Hongrie.

(22) Walter Starkie (1894-1976) est un hispaniste irlandais, musicien et spécialiste du peuple rom. Il sera le fondateur et premier directeur de l’Institut Britannique de Madrid.

(23) Edmund G. Gardner (1869-1935) est professeur de langue et littérature italienne, spécialiste de Dante. Membre des universités de Londres et Manchester, il siège à l’Académie britannique.

(24) Ancien colonel du génie, Lord Sydenham of Combe (1848-1933) a été gouverneur de l’État de Victoria (1901-1903), en Australie, puis gouverneur de Bombay (1907-1913).

(25) Ancien escrimeur olympique et romancier, Marcel Boulenger (1873-1932) est également un collaborateur de l’Action française et de la Revue des deux Mondes.

(26) The Criterion, n° 8 (1928), pp. 280-290 (« The Literature of Fascism »)

(27) Il décèdera en 1987.

(28) Américano-canadien, Charles Edward Coughlin (1891-1979) est un prêtre catholique et animateur de radio. Favorable à une réforme monétaire, antisémite et favorable au fascisme, il se verra contraint par sa hiérarchie, en 1942, de mettre fin à son action politique.

(29) À la fin de l’été et à l’automne 1938, Mussolini prend une série de lois raciales et antisémites.

(30) Voy. « The Jewish Problem – and a Solution », Social Justice du 17 avril 1939.

(31) Social Justice du 14 août 1939.

(32) Social Justice du 24 juillet 1939 (« Tragedy of Chamberlain »).

(33) Social Justice du 11 décembre 1939.

(34) On retrouve là les thèmes chers à son ami Ezra Pound.

(35) Dont voici certains titres : « Glané dans la presse britannique », « Merci mon Dieu pour les erreurs de nos ennemis », « Les vrais maîtres de l’Inde », « La ploutocratie britannique », « Le salut de la civilisation européenne », « Résister ou mourir », « La réponse au traître De Gaulle », « Une réplique à Churchill », etc.

(36) Sur Ezra Loomis Pound (1885-1972), voy. Les Cahiers de l’Herne, n° 6 et 7, 1965 (Ezra Pound 1 et 2) ; Noel Stock, The Life of Ezra Pound, Harmondsworth, 1970 ; John Tytell, Ezra Pound – Le volcan solitaire, Paris, Seghers, 1990 ; C. Dolbeau, op. cit., pp. 259-267.

(37) Raimundo Fernández Cuesta (1896-1992) était l’un des fondateurs de la Phalange dont il fut longtemps le secrétaire général. Après la Seconde Guerre mondiale, il sera ministre de la Justice.

(38) Rita Zucca (1912-1998) était une Italo-Américaine, originaire de New York, qui s’exprimait sur les ondes de la radio italienne. Naturalisé italienne, elle ne fut pas poursuivie par la justice américaine mais écopa néanmoins, devant un tribunal militaire italien, de quelques mois de prison.

(39) Cette brochure a été rééditée en 1995 par Barbarossa (Milan).

(40) Excommunié (24 mars 1945), Don Tullio Calcagno (1899-1945) sera arrêté, à Crema, par des partisans communistes (24 avril 1945), transféré à Milan, condamné à mort et exécuté, en compagnie de l’aveugle de guerre et médaille d’or de la valeur militaire Carlo Borsani. D’abord jetés dans une benne à ordures, leurs corps seront ensuite inhumés dans une tombe anonyme.

(41) Aumônier militaire et vétéran des campagnes d’Afrique, Don Edmondo de Amicis (1885-1945) s’exprimait régulièrement au micro de la radio fasciste. Victime le 24 avril 1945 d’un attentat communiste, il décède de ses blessures deux jours plus tard.

(42) Curé de Castelvittorio, Don Antonio Padoan sera assassiné le 8 mai 1944 par des partisans communistes. Son nom sera donné à la XXXIIe Brigade noire.

(43) Aumônier militaire et vétéran des campagnes d’Ethiopie et d’Albanie, le capucin Ginepro da Pompeiana (1903-1962) sera incarcéré à Gênes en 1945.

Bibliographie:

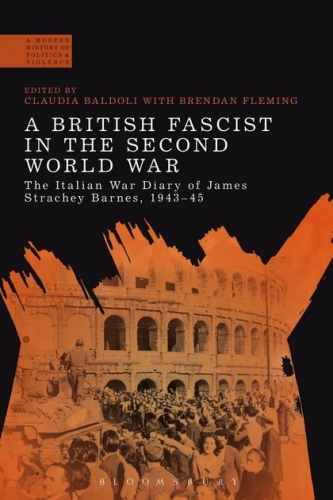

– James S. Barnes, The Universal Aspects of Fascism, Londres, William & Norgate Ltd, 1928 ; id., Fascism, Londres, Thornton Buttersworth Limited, 1931 ; id., Half a Life, Londres, Eyre & Spottiswoode, 1933 ; id., Io amo l’Italia : memorie di un giornalista inglese, Milan, Garzanti, 1939 ; id. A British Fascist in the Second World War – The Italian War Diary of James Strachey Barnes, 1943-45, Londres, Bloomsbury Academic, 2014.

– Giacomo Barnes, Giustizia Sociale : attraverso la riforma monetaria, Milan, Barbarossa, 1995.

– R. Thurlow, Fascism in Britain – A History, 1918-1985, Oxford, Basil Blackwell, 1987.

– T. Linehan, British Fascism, 1918-39 : Parties, Ideology and Culture, Manchester, Manchester University Press, 2000.

– Martin Pugh, ‘Hurrah for the Blackshirts !’ – Fascists and Fascism in Britain between the Wars, Londres, Pimlico, 2006.

– David Bradshaw et James Smith, « Ezra Pound, James Strachey Barnes (‘The Italian Lord Haw-Haw’) and Italian Fascism », Review of English Studies, n° 64 (266), 2013, pp. 672-693.

– T. Villis, British Catholics and Fascism : Religious Identity and Political Extremism, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013.

– Paul Jackson, « James Strachey Barnes and the Fascist Revolution : Catholicism, Anti-Semitism and the International New order », dans Modernism, Christianity and Apocalypse (sous la direction de Erik Tonning), Leyde, Brill, 2014, pp. 187-205.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

« On est plus fidèle à un style qu’à des idées », écrivait Drieu La Rochelle, et sans aucun doute, on peut dire que c’est là le fil conducteur du court mais dense essai du philosophe et représentant de la Nouvelle Droite, Armin Mohler, intitulé Le style fasciste (éd. it.: Settimo Sigillo, 1987). Mohler, chercheur sur la révolution conservatrice allemande, qui fut déjà secrétaire d’Ernst Jünger durant l’après-guerre et correspondant d’Evola, est, comme nous l'avons déjà mentionné, surtout connu pour le dialogue qu'il a engagé avec la Nouvelle Droite et pour sa virulente critique du libéralisme.

« On est plus fidèle à un style qu’à des idées », écrivait Drieu La Rochelle, et sans aucun doute, on peut dire que c’est là le fil conducteur du court mais dense essai du philosophe et représentant de la Nouvelle Droite, Armin Mohler, intitulé Le style fasciste (éd. it.: Settimo Sigillo, 1987). Mohler, chercheur sur la révolution conservatrice allemande, qui fut déjà secrétaire d’Ernst Jünger durant l’après-guerre et correspondant d’Evola, est, comme nous l'avons déjà mentionné, surtout connu pour le dialogue qu'il a engagé avec la Nouvelle Droite et pour sa virulente critique du libéralisme. Mohler écrit : « En résumé, disons que les fascistes n’éprouvent en réalité aucun problème à s’adapter aux incohérences de la théorie, car ils se comprennent entre eux selon une voie plus directe: celle du style. » Et encore, en référence au discours de Gottfried Benn lors de la visite de Marinetti en Allemagne hitlérienne en 1934, Mohler écrit : « Le style dépasse la foi, la forme vient avant l’idée. »

Mohler écrit : « En résumé, disons que les fascistes n’éprouvent en réalité aucun problème à s’adapter aux incohérences de la théorie, car ils se comprennent entre eux selon une voie plus directe: celle du style. » Et encore, en référence au discours de Gottfried Benn lors de la visite de Marinetti en Allemagne hitlérienne en 1934, Mohler écrit : « Le style dépasse la foi, la forme vient avant l’idée. » Et c’est précisément cette attitude que Mohler retrouve chez l’homme et dans le « style fasciste », car en lui, selon l’auteur, l’individualité et son expérience sont placées au centre. Alors que ce qui caractérise le plus le national-socialiste, c’est son accent mis davantage sur le « peuple », sur la « Volksgemeinschaft » et sur la rébellion sociale, ce qui le distingue encore plus de ce que Mohler appelle « l’étatiste », c’est son admiration pour ce qui fonctionne, pour ce qui n’est pas arbitraire, pour ce qui est bien intégré dans la structure d’un État parfois asphyxiant, qui ne lui permet pas de vivre tout le « tragique » propre au fasciste. Bien que les trois « types » aient pu se croiser dans l’histoire, Mohler souhaite ici, sur un plan théorique, souligner la caractéristique spécifique de ce qu’il qualifie d’« homme fasciste ».

Et c’est précisément cette attitude que Mohler retrouve chez l’homme et dans le « style fasciste », car en lui, selon l’auteur, l’individualité et son expérience sont placées au centre. Alors que ce qui caractérise le plus le national-socialiste, c’est son accent mis davantage sur le « peuple », sur la « Volksgemeinschaft » et sur la rébellion sociale, ce qui le distingue encore plus de ce que Mohler appelle « l’étatiste », c’est son admiration pour ce qui fonctionne, pour ce qui n’est pas arbitraire, pour ce qui est bien intégré dans la structure d’un État parfois asphyxiant, qui ne lui permet pas de vivre tout le « tragique » propre au fasciste. Bien que les trois « types » aient pu se croiser dans l’histoire, Mohler souhaite ici, sur un plan théorique, souligner la caractéristique spécifique de ce qu’il qualifie d’« homme fasciste ».

La situation changea en 1934, lorsque la Rivista Italiana di Psicoanalisi fut bannie sous la pression des autorités ecclésiastiques. De plus, avec l’intensification des politiques antisémites, de nombreux psychanalystes, souvent d’origine juive, émigrèrent, mettant fin à cette collaboration intellectuelle. Des articles hostiles à la psychanalyse furent alors encouragés, non par une réelle aversion envers la discipline, mais pour s’aligner sur la politique raciale du régime.

La situation changea en 1934, lorsque la Rivista Italiana di Psicoanalisi fut bannie sous la pression des autorités ecclésiastiques. De plus, avec l’intensification des politiques antisémites, de nombreux psychanalystes, souvent d’origine juive, émigrèrent, mettant fin à cette collaboration intellectuelle. Des articles hostiles à la psychanalyse furent alors encouragés, non par une réelle aversion envers la discipline, mais pour s’aligner sur la politique raciale du régime.

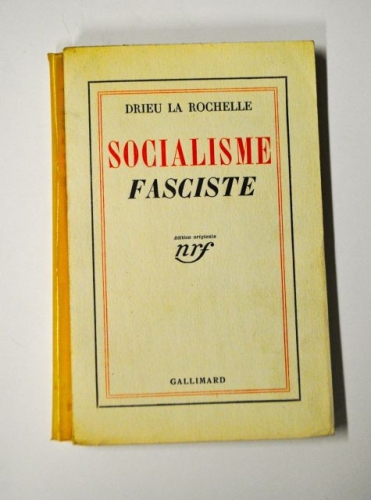

Dans l'un des chapitres d'un essai publié en 1934, Le socialisme fasciste, intitulé "Nietzsche contre Marx", l'écrivain français Pierre Drieu La Rochelle, soulignant l'influence des philosophies de Nietzsche et de Marx sur les mouvements politiques et sociaux de son époque, s'interrogeait: "L'esprit de Nietzsche ne se retrouve-t-il pas au cœur de tous les grands mouvements sociaux qui se sont déroulés depuis vingt ans sous nos yeux ? Il est désormais bien établi que Nietzsche a eu une influence décisive sur Mussolini. Mais n'a-t-il pas aussi influencé Lénine ? Et tout en admettant que l'enseignement de Nietzsche est "multiforme, sibyllin comme celui de tous les artistes. Un enseignement qui échappera toujours à toute tentative de possession définitive par un parti, par une époque", il n'hésite pas à conclure que la philosophie poétique de Nietzsche est "plus efficace et plus irrésistible sur les artistes et les hommes politiques que la pensée d'un philosophe comme Bergson". (1)

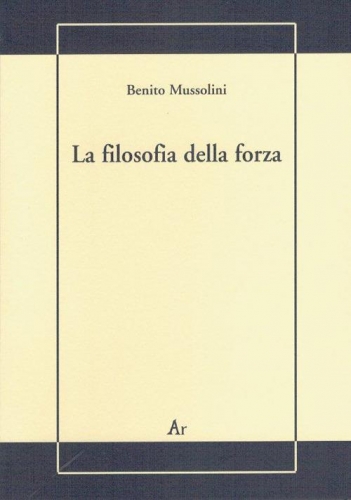

Dans l'un des chapitres d'un essai publié en 1934, Le socialisme fasciste, intitulé "Nietzsche contre Marx", l'écrivain français Pierre Drieu La Rochelle, soulignant l'influence des philosophies de Nietzsche et de Marx sur les mouvements politiques et sociaux de son époque, s'interrogeait: "L'esprit de Nietzsche ne se retrouve-t-il pas au cœur de tous les grands mouvements sociaux qui se sont déroulés depuis vingt ans sous nos yeux ? Il est désormais bien établi que Nietzsche a eu une influence décisive sur Mussolini. Mais n'a-t-il pas aussi influencé Lénine ? Et tout en admettant que l'enseignement de Nietzsche est "multiforme, sibyllin comme celui de tous les artistes. Un enseignement qui échappera toujours à toute tentative de possession définitive par un parti, par une époque", il n'hésite pas à conclure que la philosophie poétique de Nietzsche est "plus efficace et plus irrésistible sur les artistes et les hommes politiques que la pensée d'un philosophe comme Bergson". (1) Par ailleurs, il faut noter que Benito Mussolini a été le premier en Italie à faire une lecture politique de Nietzsche avec un petit essai, La filosofia della forza (La philosophie de la force), paru en fascicules de novembre à décembre 1908 dans "Il pensiero romagnolo", et qui prend comme point de départ une conférence du député socialiste Treves. Dans cet examen concis et lucide, Mussolini identifie, entre autres, le point faible de la philosophie de Nietzsche dans son approche trop individualiste: "Il ne suffit pas de créer de nouvelles tables de valeurs, il faut aussi produire humblement du pain". (2) Et il a jeté les bases d'une interprétation du Surhomme compris non pas comme un individu héroïque qui défie les conventions, mais comme une nation, qui est peuple et aristocratie, car "dans la nation, il y a la tradition et la promesse d'un avenir d'expansion, il y a l'élitisme des minorités qui dirigent et se distinguent comme les porte-drapeaux d'un peuple et il y a l'implication du peuple lui-même qui se sent appartenir à cette communauté". (3)

Par ailleurs, il faut noter que Benito Mussolini a été le premier en Italie à faire une lecture politique de Nietzsche avec un petit essai, La filosofia della forza (La philosophie de la force), paru en fascicules de novembre à décembre 1908 dans "Il pensiero romagnolo", et qui prend comme point de départ une conférence du député socialiste Treves. Dans cet examen concis et lucide, Mussolini identifie, entre autres, le point faible de la philosophie de Nietzsche dans son approche trop individualiste: "Il ne suffit pas de créer de nouvelles tables de valeurs, il faut aussi produire humblement du pain". (2) Et il a jeté les bases d'une interprétation du Surhomme compris non pas comme un individu héroïque qui défie les conventions, mais comme une nation, qui est peuple et aristocratie, car "dans la nation, il y a la tradition et la promesse d'un avenir d'expansion, il y a l'élitisme des minorités qui dirigent et se distinguent comme les porte-drapeaux d'un peuple et il y a l'implication du peuple lui-même qui se sent appartenir à cette communauté". (3) Sur la critique de l'individualisme dans la philosophie de Nietzsche, Sossio Giametta est d'accord, notant que Nietzsche, "bien qu'il ait été conscient comme personne d'autre, sauf peut-être Marx, du déclin des valeurs et de la décadence en général, d'où sa renommée en tant que critique de la civilisation, ne pouvait penser qu'en termes individuels, alors que les maux moraux qu'il percevait étaient pour la plupart causés par des transformations sociales, en particulier économiques, et étaient des répercussions de celles-ci". (5)

Sur la critique de l'individualisme dans la philosophie de Nietzsche, Sossio Giametta est d'accord, notant que Nietzsche, "bien qu'il ait été conscient comme personne d'autre, sauf peut-être Marx, du déclin des valeurs et de la décadence en général, d'où sa renommée en tant que critique de la civilisation, ne pouvait penser qu'en termes individuels, alors que les maux moraux qu'il percevait étaient pour la plupart causés par des transformations sociales, en particulier économiques, et étaient des répercussions de celles-ci". (5)

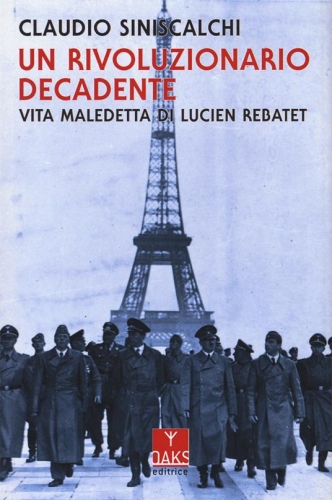

En présentant l'itinéraire intellectuel et politique de Rebatet, Siniscalchi dresse un tableau organique du monde intellectuel varié et vivant du "fascisme" français, en discutant des relations qui existaient entre les principaux interprètes de cette faction intellectuelle et politique. Il parvient ainsi à des jugements équilibrés, conformes aux exigences de la recherche historique. Il précise notamment comment le rapprochement de Rebatet avec l'Allemagne nationale-socialiste s'explique par la conviction profonde que les ennemis de la patrie sont "intérieurs" et se reconnaissent dans : "les Maghrébins, les Noirs, les Jaunes, les Russes anciens et nouveaux, les mineurs polonais, les Italiens" (p. 23), venus en France pour les raisons les plus disparates. Ces catégories seront bientôt remplacées par l'ennemi par excellence, le Juif. Les révolutionnaires et les juifs qui ont quitté l'Allemagne après 1933 ont rencontré les exilés antifascistes italiens et ont formé l'Internationale antifasciste. Celle-ci devait être combattue, selon l'auteur, par l'internationale fasciste.

En présentant l'itinéraire intellectuel et politique de Rebatet, Siniscalchi dresse un tableau organique du monde intellectuel varié et vivant du "fascisme" français, en discutant des relations qui existaient entre les principaux interprètes de cette faction intellectuelle et politique. Il parvient ainsi à des jugements équilibrés, conformes aux exigences de la recherche historique. Il précise notamment comment le rapprochement de Rebatet avec l'Allemagne nationale-socialiste s'explique par la conviction profonde que les ennemis de la patrie sont "intérieurs" et se reconnaissent dans : "les Maghrébins, les Noirs, les Jaunes, les Russes anciens et nouveaux, les mineurs polonais, les Italiens" (p. 23), venus en France pour les raisons les plus disparates. Ces catégories seront bientôt remplacées par l'ennemi par excellence, le Juif. Les révolutionnaires et les juifs qui ont quitté l'Allemagne après 1933 ont rencontré les exilés antifascistes italiens et ont formé l'Internationale antifasciste. Celle-ci devait être combattue, selon l'auteur, par l'internationale fasciste.

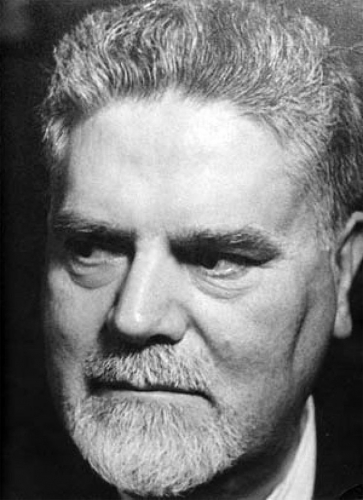

Gentile est l'une des plus grandes figures intellectuelles du 20ème siècle. Né en 1875 à Castelvetrano (Sicile), Gentile a reçu sa formation intellectuelle à la Scuola Normale Superiore de Pise. En 1893, il commence ses études universitaires à la faculté d'histoire sous la direction d'Alessandro D'Ancona, célèbre historien de la littérature italienne. Pendant son séjour à Pise, Gentile rencontre Donato Jaja, un penseur néo-hégélien qui suscitera chez le jeune Gentile une profonde fascination pour la philosophie, ce qui changera l'orientation de ses études: il passa alors de l'histoire à la philosophie (Turi, 1995, p. 19).

Gentile est l'une des plus grandes figures intellectuelles du 20ème siècle. Né en 1875 à Castelvetrano (Sicile), Gentile a reçu sa formation intellectuelle à la Scuola Normale Superiore de Pise. En 1893, il commence ses études universitaires à la faculté d'histoire sous la direction d'Alessandro D'Ancona, célèbre historien de la littérature italienne. Pendant son séjour à Pise, Gentile rencontre Donato Jaja, un penseur néo-hégélien qui suscitera chez le jeune Gentile une profonde fascination pour la philosophie, ce qui changera l'orientation de ses études: il passa alors de l'histoire à la philosophie (Turi, 1995, p. 19).

En dehors du monde universitaire, l'engagement politique de Gentile était fondamentalement orienté vers la culture. Sous le régime fasciste, il a été ministre de l'éducation (1922-1924) et a entièrement réformé le système éducatif italien. Au cours de cette période, il a également écrit plusieurs articles pro-fascistes, ainsi que Origines et doctrine du fascisme (1928), un texte exposant la philosophie du fascisme. Pour ces activités, Gentile est toujours soumis à la damnatio memoriae, son rôle d'idéologue du fascisme, une "tache" difficilement oubliable, ternissant son nom jusqu'à aujourd'hui. En conséquence, les contributions intellectuelles de Gentile sont aujourd'hui essentiellement négligées dans tous les domaines où il a été actif.

En dehors du monde universitaire, l'engagement politique de Gentile était fondamentalement orienté vers la culture. Sous le régime fasciste, il a été ministre de l'éducation (1922-1924) et a entièrement réformé le système éducatif italien. Au cours de cette période, il a également écrit plusieurs articles pro-fascistes, ainsi que Origines et doctrine du fascisme (1928), un texte exposant la philosophie du fascisme. Pour ces activités, Gentile est toujours soumis à la damnatio memoriae, son rôle d'idéologue du fascisme, une "tache" difficilement oubliable, ternissant son nom jusqu'à aujourd'hui. En conséquence, les contributions intellectuelles de Gentile sont aujourd'hui essentiellement négligées dans tous les domaines où il a été actif.

L'objectif de I Profeti est de ressusciter la philosophie et la conception de la vie du Risorgimento et de poursuivre son projet dans le nouveau moment historique de l'Italie: le fascisme. Étant donné que la guerre a été l'idée fondamentale des fascistes, Gentile (2004) montre comment la guerre et le conflit ont été au cœur de la pensée de Mazzini et de l'exemple vivant de Mameli. Gentile définit Mazzini comme "l'éducateur, l'apôtre: l'idée devenue personne" (212), ouvrant ainsi la voie à une exploration de sa pensée orientée vers son propre emploi en tant que source d'inspiration pour le peuple italien. Le plus intéressant est l'affirmation selon laquelle Mazzini est le prophète de l'Italie fasciste, qui partagerait tous les postulats de la philosophie de Mazzini (Gentile, 2004, p. 152). Le lecteur apprend rapidement que la philosophie de Mazzini forme une conception religieuse de la vie (Gentile, 2004, p. 17) qui englobe une conception de l'éthique selon laquelle les devoirs (le caractère sacré du devoir) précèdent toujours les droits et, par conséquent, où les droits ne peuvent être revendiqués que si les devoirs sont remplis.

L'objectif de I Profeti est de ressusciter la philosophie et la conception de la vie du Risorgimento et de poursuivre son projet dans le nouveau moment historique de l'Italie: le fascisme. Étant donné que la guerre a été l'idée fondamentale des fascistes, Gentile (2004) montre comment la guerre et le conflit ont été au cœur de la pensée de Mazzini et de l'exemple vivant de Mameli. Gentile définit Mazzini comme "l'éducateur, l'apôtre: l'idée devenue personne" (212), ouvrant ainsi la voie à une exploration de sa pensée orientée vers son propre emploi en tant que source d'inspiration pour le peuple italien. Le plus intéressant est l'affirmation selon laquelle Mazzini est le prophète de l'Italie fasciste, qui partagerait tous les postulats de la philosophie de Mazzini (Gentile, 2004, p. 152). Le lecteur apprend rapidement que la philosophie de Mazzini forme une conception religieuse de la vie (Gentile, 2004, p. 17) qui englobe une conception de l'éthique selon laquelle les devoirs (le caractère sacré du devoir) précèdent toujours les droits et, par conséquent, où les droits ne peuvent être revendiqués que si les devoirs sont remplis.

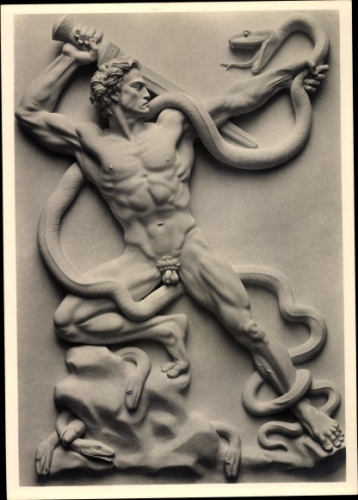

Dans la pensée mazzinienne de Gentile, la guerre est la stratégie de l'unification. Une stratégie qui ne semble pas avoir été abandonnée même en temps de paix, car elle semble être l'essence même de la vie. En ce sens, Gentile (2004) inclut Mameli (gravure, ci-contre) dans la liste des "prophètes" en écrivant qu'"il est le martyr par excellence: le martyr dont la vie et la mort éclairent les origines de cette Italie" (158). Plus loin, Gentile (2004) cite Mazzini à propos de la mort de Mameli: "Mazzini a écrit qu'il ne fallait pas pleurer la mort de Mameli, car il est mort "d'une belle mort, en combattant au nom de Dieu et du peuple"" (163).

Dans la pensée mazzinienne de Gentile, la guerre est la stratégie de l'unification. Une stratégie qui ne semble pas avoir été abandonnée même en temps de paix, car elle semble être l'essence même de la vie. En ce sens, Gentile (2004) inclut Mameli (gravure, ci-contre) dans la liste des "prophètes" en écrivant qu'"il est le martyr par excellence: le martyr dont la vie et la mort éclairent les origines de cette Italie" (158). Plus loin, Gentile (2004) cite Mazzini à propos de la mort de Mameli: "Mazzini a écrit qu'il ne fallait pas pleurer la mort de Mameli, car il est mort "d'une belle mort, en combattant au nom de Dieu et du peuple"" (163).

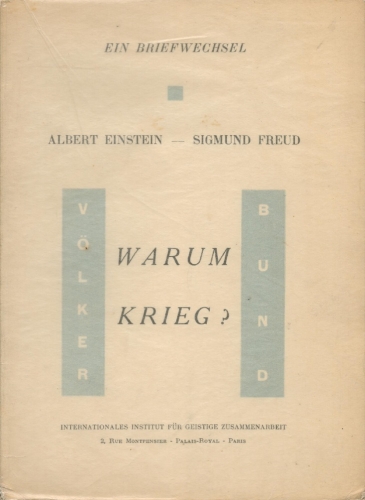

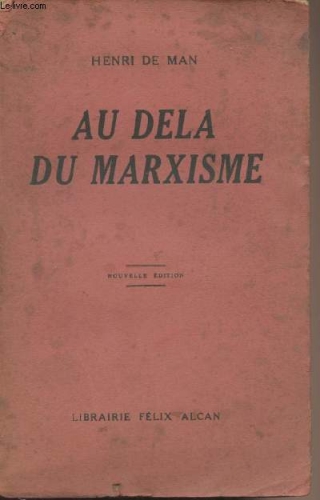

Le 21 juillet 1930, Benito Mussolini, depuis Rome, adresse une missive à l'auteur d'un essai sur le marxisme, dont la lecture avait suscité l'intérêt du Duce. Le destinataire est l'intellectuel belge Henri de Man, qui répondra par retour de courrier le 23 août, depuis Francfort, où il enseigne à l'université. Le livre en question, un ouvrage destiné à avoir une influence considérable dans l'histoire du révisionnisme portant sur les théories marxistes, était paru en allemand en 1926 sous le titre Zur Psychologie der Sozialismus, pour être ensuite publié en français sous le titre Au delà du Marxisme. Mussolini, cependant, n'avait pas lu l'original allemand, ni les traductions françaises de l'essai, mais le premier volume de l'édition italienne de 1929 ; en fait, cette année-là, le livre avait également été publié en Italie par l'éditeur Laterza, avec un titre - Il superamento del marxismo - basé sur le titre français.

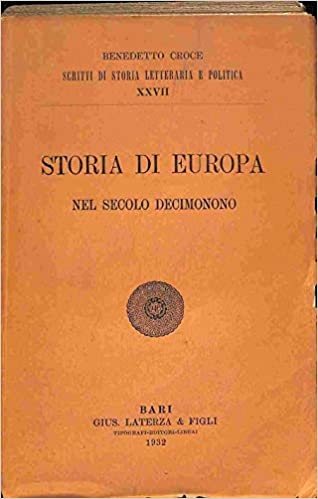

Le 21 juillet 1930, Benito Mussolini, depuis Rome, adresse une missive à l'auteur d'un essai sur le marxisme, dont la lecture avait suscité l'intérêt du Duce. Le destinataire est l'intellectuel belge Henri de Man, qui répondra par retour de courrier le 23 août, depuis Francfort, où il enseigne à l'université. Le livre en question, un ouvrage destiné à avoir une influence considérable dans l'histoire du révisionnisme portant sur les théories marxistes, était paru en allemand en 1926 sous le titre Zur Psychologie der Sozialismus, pour être ensuite publié en français sous le titre Au delà du Marxisme. Mussolini, cependant, n'avait pas lu l'original allemand, ni les traductions françaises de l'essai, mais le premier volume de l'édition italienne de 1929 ; en fait, cette année-là, le livre avait également été publié en Italie par l'éditeur Laterza, avec un titre - Il superamento del marxismo - basé sur le titre français. En 1932, la maison de Bari avait par exemple publié, avec des réimpressions au moins jusqu'en 1938, un classique de l'historiographie libérale, la Storia d'Europa nel secolo decimonono de Benedetto Croce, où ne manquent pas les jugements qui ont probablement déplu au régime, comme celui sur le "culte de la nationalité" qui menaçait de dégénérer en "lugubre luxure raciale". Quant à De Man, les relations entre ce dernier et Laterza ne se limiteront pas à la publication de Superamento del marxismo (un titre, rapporte le Belge dans ses mémoires, choisi à la suggestion de Croce). En 1931, l'éditeur a en effet imprimé un autre essai de Laterza - La gioia nel lavoro (La joie du travail) - résultat d'une enquête sur la condition ouvrière menée à Francfort.

En 1932, la maison de Bari avait par exemple publié, avec des réimpressions au moins jusqu'en 1938, un classique de l'historiographie libérale, la Storia d'Europa nel secolo decimonono de Benedetto Croce, où ne manquent pas les jugements qui ont probablement déplu au régime, comme celui sur le "culte de la nationalité" qui menaçait de dégénérer en "lugubre luxure raciale". Quant à De Man, les relations entre ce dernier et Laterza ne se limiteront pas à la publication de Superamento del marxismo (un titre, rapporte le Belge dans ses mémoires, choisi à la suggestion de Croce). En 1931, l'éditeur a en effet imprimé un autre essai de Laterza - La gioia nel lavoro (La joie du travail) - résultat d'une enquête sur la condition ouvrière menée à Francfort.

"En général l'historiographie a pour tâche de former l'image que le nation a d'elle-même et de situer l'homme dans la réalité historique (...). De nos jours, on hésite entre une idée de l'histoire comme magistra vitae et une sorte de méfiance généralisée envers elle sous prétexte qu'elle serait le fruit de manipulations et qu'on ne saurait donc s'y fier. En outre, l'historien s'acquitte de la tâche de satisfaire les curiosités les plus disparates, qui vont de la construction des navires à la façon dont les paysans du Moyen Âge faisaient l'amour. Je ne crois pas qu'on puisse accepter cette réduction du chercheur en histoire au rang d'appareil automatique destiné à satisfaire les curiosités des autres et ce parce que, dans ma manière de voir, la fonction principale de l'historien demeure de proposer une image de sa communauté nationale. L'affirmation suivant laquelle nous serions devant un type de problèmes dépassés, puisque nous nous acheminons vers l'intégration européenne, me parait très improductive. Je considère en fait qu'on ne saurait entrer dans une réalité différente sans connaître convenablement la sienne".

"En général l'historiographie a pour tâche de former l'image que le nation a d'elle-même et de situer l'homme dans la réalité historique (...). De nos jours, on hésite entre une idée de l'histoire comme magistra vitae et une sorte de méfiance généralisée envers elle sous prétexte qu'elle serait le fruit de manipulations et qu'on ne saurait donc s'y fier. En outre, l'historien s'acquitte de la tâche de satisfaire les curiosités les plus disparates, qui vont de la construction des navires à la façon dont les paysans du Moyen Âge faisaient l'amour. Je ne crois pas qu'on puisse accepter cette réduction du chercheur en histoire au rang d'appareil automatique destiné à satisfaire les curiosités des autres et ce parce que, dans ma manière de voir, la fonction principale de l'historien demeure de proposer une image de sa communauté nationale. L'affirmation suivant laquelle nous serions devant un type de problèmes dépassés, puisque nous nous acheminons vers l'intégration européenne, me parait très improductive. Je considère en fait qu'on ne saurait entrer dans une réalité différente sans connaître convenablement la sienne".

De Felice ne répugnait pas à favoriser les remous autour d'une oeuvre savante et difficile qui, sans interventions médiatiques provocatrices, serait restée sans doute peu connue. Tout en évoluant fortement au fil de ses recherches sur la personnalité de Mussolini, sur un mouvement et un régime, il a eu l'occasion de souligner maintes fois tout ce qui sépare le fascisme italien du national-socialisme allemand et, à plus forte raison, du bolchevisme.

De Felice ne répugnait pas à favoriser les remous autour d'une oeuvre savante et difficile qui, sans interventions médiatiques provocatrices, serait restée sans doute peu connue. Tout en évoluant fortement au fil de ses recherches sur la personnalité de Mussolini, sur un mouvement et un régime, il a eu l'occasion de souligner maintes fois tout ce qui sépare le fascisme italien du national-socialisme allemand et, à plus forte raison, du bolchevisme.

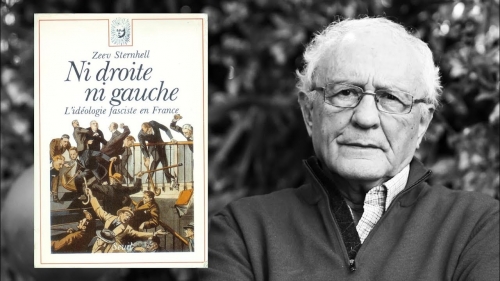

L’historien des idées, Zeev Sternhell, qui vient de mourir, emportera-t-il avec lui la polémique sur le « fascisme français » ? Ce rescapé des deux pires totalitarismes du XXe siècle (stalinisme et nazisme), a consacré une grande partie de ses travaux à la question du fascisme dont il voulait voir à tout prix l’origine dans notre pays. Il a eu le mérite de montrer, dès sa thèse sur Maurice Barrès et le nationalisme français (1969), que le fascisme est une idéologie « ni droite ni gauche » qui ne peut s’expliquer, comme le voulait la vulgate marxiste, simplement par les contradictions du capitalisme et de la pensée conservatrice. Le fascisme puise en effet beaucoup dans la praxis révolutionnaire et les haines « socialistes » à l’encontre de l’argent, voire des Juifs (l’un des plus grands antisémites, Alphonse Toussenel, auteur de Les Juifs, rois de l’époque : histoire de la féodalité financière, était un militant de gauche, disciple de Fourier).

L’historien des idées, Zeev Sternhell, qui vient de mourir, emportera-t-il avec lui la polémique sur le « fascisme français » ? Ce rescapé des deux pires totalitarismes du XXe siècle (stalinisme et nazisme), a consacré une grande partie de ses travaux à la question du fascisme dont il voulait voir à tout prix l’origine dans notre pays. Il a eu le mérite de montrer, dès sa thèse sur Maurice Barrès et le nationalisme français (1969), que le fascisme est une idéologie « ni droite ni gauche » qui ne peut s’expliquer, comme le voulait la vulgate marxiste, simplement par les contradictions du capitalisme et de la pensée conservatrice. Le fascisme puise en effet beaucoup dans la praxis révolutionnaire et les haines « socialistes » à l’encontre de l’argent, voire des Juifs (l’un des plus grands antisémites, Alphonse Toussenel, auteur de Les Juifs, rois de l’époque : histoire de la féodalité financière, était un militant de gauche, disciple de Fourier).  Or, s’il y eut de véritables penseurs fascisants (comme le néosocialiste Déat ou l’ancien communiste Doriot), ces thèses ne sont pas nées en France et n’y prospérèrent pas, les partis ouvertement fascistes, comme le Faisceau de Marcel Bucard, restant très marginaux. Sternhell a exagéré l’importance de groupuscules marginaux (comme le cercle Proudhon), et minoré l’impact de la Première Guerre mondiale, décisive dans l’émergence du fascisme. Vichy, malgré sa législation antisémite, prise dès 1940, et sa dérive vers une répression sanglante, a du mal à se laisser réduire à un « fascisme français » tant il relève d’influences contradictoires (nationalisme, monarchisme, technocratisme, pacifisme, etc.). Il n’y a jamais eu de parti unique à Vichy, à l’inverse des vrais États totalitaires, et le régime de Pétain se veut du reste « pacifiste », à la différence des véritables fascismes.

Or, s’il y eut de véritables penseurs fascisants (comme le néosocialiste Déat ou l’ancien communiste Doriot), ces thèses ne sont pas nées en France et n’y prospérèrent pas, les partis ouvertement fascistes, comme le Faisceau de Marcel Bucard, restant très marginaux. Sternhell a exagéré l’importance de groupuscules marginaux (comme le cercle Proudhon), et minoré l’impact de la Première Guerre mondiale, décisive dans l’émergence du fascisme. Vichy, malgré sa législation antisémite, prise dès 1940, et sa dérive vers une répression sanglante, a du mal à se laisser réduire à un « fascisme français » tant il relève d’influences contradictoires (nationalisme, monarchisme, technocratisme, pacifisme, etc.). Il n’y a jamais eu de parti unique à Vichy, à l’inverse des vrais États totalitaires, et le régime de Pétain se veut du reste « pacifiste », à la différence des véritables fascismes.

Le 27 septembre 1930, Jim Barnes, qui a tout de même quarante ans, épouse Buona Pia Felice Guidotti, la fille d’un général italien ; le couple (qui a reçu les félicitations de Mussolini et du Pape) aura un fils, Adriano, dit « Job », qui naît l’année suivante (27). Les activités du CINEF étant sur le déclin, Jim travaille désormais comme directeur des ventes chez Vickers Aviation, ce qui ne l’empêche aucunement de poursuivre son activité éditoriale. Toujours soucieux de mieux faire connaître au public anglophone la doctrine mussolinienne, il publie, en 1931, Fascism (Londres, Thornton Buttersworth Ltd), un petit livre qui connaîtra plusieurs rééditions. Fidèle à ses convictions spirituelles, c’est une interprétation très chrétienne du fascisme que Jim offre à ses lecteurs. Pour lui, le saint-patron du fascisme n’est autre que François d’Assise, et quant à son modèle absolu, c’est Ignace de Loyola : « Jamais peut-être n’a existé un homme associant aussi parfaitement, et en un seul individu, la pensée et l’action », affirme-t-il. « Il fut à la fois un philosophe, un soldat et un mystique. Il connaissait la valeur de la discipline et de l’autorité » (p. 76). Le fascisme, précise-t-il aussi, est « une force positive dont le but est de promouvoir la vertu » ; ce « n’est pas seulement un système politique ou social (…) mais une philosophie globale de la vie, une religion » (p. 18). Pour Jim, le fascisme « est une vigoureuse révolte contre le matérialisme, c’est à dire contre toutes les façons d’interpréter le monde d’un point de vue purement naturaliste et individualiste » (p. 43). Et « un gouvernement fondé sur le principe [autoritaire fasciste] », tranche-t-il, « serait en parfaite symbiose avec la tradition romaine » (p. 113). Le fascisme, c’est également un mouvement qui « fait tout ce qu’il peut pour éduquer les gens, pas seulement dans la perspective d’augmenter leurs connaissances, mais bien dans celle de forger les caractères, de promouvoir le jugement intuitif (jusqu’alors très négligé) et de développer le civisme et le sens moral » (p. 114). « Le fascisme », proclame-t-il enfin, « est décidé à faire des jeunes une génération d’individus qui croient à la Providence Divine, les hérauts d’un âge de foi ; à faire des jeunes une génération qui, grâce à sa foi, ne connaît pas la peur, va galvaniser l’esprit de sacrifice, affronter gaiement tous les dangers, soutenir la bonne cause, et subir le martyre avec le sourire » (p. 50). On voit que le disciple anglais du Duce ne manque pas de ferveur !

Le 27 septembre 1930, Jim Barnes, qui a tout de même quarante ans, épouse Buona Pia Felice Guidotti, la fille d’un général italien ; le couple (qui a reçu les félicitations de Mussolini et du Pape) aura un fils, Adriano, dit « Job », qui naît l’année suivante (27). Les activités du CINEF étant sur le déclin, Jim travaille désormais comme directeur des ventes chez Vickers Aviation, ce qui ne l’empêche aucunement de poursuivre son activité éditoriale. Toujours soucieux de mieux faire connaître au public anglophone la doctrine mussolinienne, il publie, en 1931, Fascism (Londres, Thornton Buttersworth Ltd), un petit livre qui connaîtra plusieurs rééditions. Fidèle à ses convictions spirituelles, c’est une interprétation très chrétienne du fascisme que Jim offre à ses lecteurs. Pour lui, le saint-patron du fascisme n’est autre que François d’Assise, et quant à son modèle absolu, c’est Ignace de Loyola : « Jamais peut-être n’a existé un homme associant aussi parfaitement, et en un seul individu, la pensée et l’action », affirme-t-il. « Il fut à la fois un philosophe, un soldat et un mystique. Il connaissait la valeur de la discipline et de l’autorité » (p. 76). Le fascisme, précise-t-il aussi, est « une force positive dont le but est de promouvoir la vertu » ; ce « n’est pas seulement un système politique ou social (…) mais une philosophie globale de la vie, une religion » (p. 18). Pour Jim, le fascisme « est une vigoureuse révolte contre le matérialisme, c’est à dire contre toutes les façons d’interpréter le monde d’un point de vue purement naturaliste et individualiste » (p. 43). Et « un gouvernement fondé sur le principe [autoritaire fasciste] », tranche-t-il, « serait en parfaite symbiose avec la tradition romaine » (p. 113). Le fascisme, c’est également un mouvement qui « fait tout ce qu’il peut pour éduquer les gens, pas seulement dans la perspective d’augmenter leurs connaissances, mais bien dans celle de forger les caractères, de promouvoir le jugement intuitif (jusqu’alors très négligé) et de développer le civisme et le sens moral » (p. 114). « Le fascisme », proclame-t-il enfin, « est décidé à faire des jeunes une génération d’individus qui croient à la Providence Divine, les hérauts d’un âge de foi ; à faire des jeunes une génération qui, grâce à sa foi, ne connaît pas la peur, va galvaniser l’esprit de sacrifice, affronter gaiement tous les dangers, soutenir la bonne cause, et subir le martyre avec le sourire » (p. 50). On voit que le disciple anglais du Duce ne manque pas de ferveur !

C’est donc au Tyrol du Sud qu’il apprend la mort du Duce (28 avril 1945), un drame qu’il n’hésite pas à qualifier de « plus grand crime depuis la crucifixion ». Activement recherché par les services secrets et la police militaire britanniques, Jim plonge dès lors dans la clandestinité la plus stricte. Son épouse demeure à Mérano, sans se cacher, mais lui-même disparaît totalement de la circulation. On le croit au Vatican, hébergé au Collège Pontifical Saint-Bede que l’on surveille en vain durant plusieurs mois. En fait, le fugitif est parti pour Bergame puis a trouvé refuge dans un couvent sicilien où il va séjourner jusqu’en août 1947. Pour quelqu’un d’aussi pieux que lui, cette réclusion monacale n’est pas un problème. À la fin de l’occupation britannique, il prolonge d’ailleurs sa retraite – on n’est jamais trop prudent – et continue à bénéficier de l’hospitalité de divers monastères, dans le Latium et le Piémont. Ce n’est qu’en septembre 1949 qu’il réapparaît au grand jour et retrouve les siens à Rome. Quatre ans ont passé, on est en pleine guerre froide et Londres ne s’intéresse plus du tout à lui. Barnes n’a renoncé à aucune de ses convictions mais la page du fascisme semble désormais tournée. Employé par une compagnie pétrolière, il garde le contact avec quelques vétérans de l’épopée mussolinienne mais n’a plus vraiment d’activité politique. Il correspond toutefois, de temps en temps, avec Ezra Pound et adresse même une lettre à Churchill pour lui demander d’intercéder en faveur du poète qui se morfond toujours à l’hôpital St Elizabeths, à Washington. En 1953 et avec dix ans de retard, Jim connaît enfin l’immense satisfaction d’être officiellement naturalisé italien. Il devient définitivement Giacomo Barnes, identité sous laquelle il succombe le 25 août 1955, et qui figure sur sa tombe au cimetière romain du Verano. « Aucun Italien digne de ce nom » affirmera l’historien et diplomate Luigi Villari (1876-1959), « n’oubliera jamais ce cher Jim, ses sacrifices pour la cause italienne, et les risques qu’il a courus pour la servir ».

C’est donc au Tyrol du Sud qu’il apprend la mort du Duce (28 avril 1945), un drame qu’il n’hésite pas à qualifier de « plus grand crime depuis la crucifixion ». Activement recherché par les services secrets et la police militaire britanniques, Jim plonge dès lors dans la clandestinité la plus stricte. Son épouse demeure à Mérano, sans se cacher, mais lui-même disparaît totalement de la circulation. On le croit au Vatican, hébergé au Collège Pontifical Saint-Bede que l’on surveille en vain durant plusieurs mois. En fait, le fugitif est parti pour Bergame puis a trouvé refuge dans un couvent sicilien où il va séjourner jusqu’en août 1947. Pour quelqu’un d’aussi pieux que lui, cette réclusion monacale n’est pas un problème. À la fin de l’occupation britannique, il prolonge d’ailleurs sa retraite – on n’est jamais trop prudent – et continue à bénéficier de l’hospitalité de divers monastères, dans le Latium et le Piémont. Ce n’est qu’en septembre 1949 qu’il réapparaît au grand jour et retrouve les siens à Rome. Quatre ans ont passé, on est en pleine guerre froide et Londres ne s’intéresse plus du tout à lui. Barnes n’a renoncé à aucune de ses convictions mais la page du fascisme semble désormais tournée. Employé par une compagnie pétrolière, il garde le contact avec quelques vétérans de l’épopée mussolinienne mais n’a plus vraiment d’activité politique. Il correspond toutefois, de temps en temps, avec Ezra Pound et adresse même une lettre à Churchill pour lui demander d’intercéder en faveur du poète qui se morfond toujours à l’hôpital St Elizabeths, à Washington. En 1953 et avec dix ans de retard, Jim connaît enfin l’immense satisfaction d’être officiellement naturalisé italien. Il devient définitivement Giacomo Barnes, identité sous laquelle il succombe le 25 août 1955, et qui figure sur sa tombe au cimetière romain du Verano. « Aucun Italien digne de ce nom » affirmera l’historien et diplomate Luigi Villari (1876-1959), « n’oubliera jamais ce cher Jim, ses sacrifices pour la cause italienne, et les risques qu’il a courus pour la servir ».

La thèse n’est pas nouvelle. En 1984, le Club de l’Horloge sortait chez Albin Michel Socialisme et fascisme : une même famille ?. Ne connaissant pas ce livre, Frédéric Le Moal arrive néanmoins aux mêmes conclusions. Il se cantonne toutefois à la seule Italie en oubliant ses interactions européennes, voire extra-européennes (le péronisme en Argentine). Il circonscrit le fascisme en phénomène italien spécifique. Certes, il mentionne l’influence d’Oswald Spengler sur Mussolini, mais il en oublie le contexte international, à savoir l’existence protéiforme d’une révolution conservatrice non-conformiste. En outre, l’auteur ne souscrit pas à la thèse de Zeev Sternhell pour qui le fascisme italien a eu une matrice française.

La thèse n’est pas nouvelle. En 1984, le Club de l’Horloge sortait chez Albin Michel Socialisme et fascisme : une même famille ?. Ne connaissant pas ce livre, Frédéric Le Moal arrive néanmoins aux mêmes conclusions. Il se cantonne toutefois à la seule Italie en oubliant ses interactions européennes, voire extra-européennes (le péronisme en Argentine). Il circonscrit le fascisme en phénomène italien spécifique. Certes, il mentionne l’influence d’Oswald Spengler sur Mussolini, mais il en oublie le contexte international, à savoir l’existence protéiforme d’une révolution conservatrice non-conformiste. En outre, l’auteur ne souscrit pas à la thèse de Zeev Sternhell pour qui le fascisme italien a eu une matrice française.

Il intègre sous ce terme l’ensemble des mouvements politiques européennes entre 1918 et 1945, y compris le national-socialisme allemand. Il complète son (assez) courte étude par trois annexes sur les relations entre le paganisme et le national-socialisme, les symboles fascistes et le mésusage par l’hitlérisme du mot « Aryen ». Ainsi Thomas Ferrier observe-t-il que le fascisme « idéal » se manifeste en une profusion de fascismes historiques, car « ce qui modifie le fascisme idéal en un fascisme historique, c’est le contexte politique et le contexte national (p. 91) ».

Il intègre sous ce terme l’ensemble des mouvements politiques européennes entre 1918 et 1945, y compris le national-socialisme allemand. Il complète son (assez) courte étude par trois annexes sur les relations entre le paganisme et le national-socialisme, les symboles fascistes et le mésusage par l’hitlérisme du mot « Aryen ». Ainsi Thomas Ferrier observe-t-il que le fascisme « idéal » se manifeste en une profusion de fascismes historiques, car « ce qui modifie le fascisme idéal en un fascisme historique, c’est le contexte politique et le contexte national (p. 91) ».

D’emblée, l’auteur veut répondre à cette question : qu’est-ce que le fascisme ? En effet, avant toute tentative d’explication, il convient de toujours définir correctement son sujet d’étude. Voici ce que nous pouvons lire dès les premières lignes : « Cette question a hanté les contemporains et continue d’alimenter les interrogations comme les recherches des historiens. Depuis son apparition en 1919, le fascisme entretient un impénétrable mystère sur sa véritable nature. »

D’emblée, l’auteur veut répondre à cette question : qu’est-ce que le fascisme ? En effet, avant toute tentative d’explication, il convient de toujours définir correctement son sujet d’étude. Voici ce que nous pouvons lire dès les premières lignes : « Cette question a hanté les contemporains et continue d’alimenter les interrogations comme les recherches des historiens. Depuis son apparition en 1919, le fascisme entretient un impénétrable mystère sur sa véritable nature. » Comme chacun sait, Mussolini fut un fervent socialiste et surtout un haut cadre du Parti socialiste italien. Ce qu’on sait moins : « Mussolini fut fasciné par Nietzsche et Sorel, ardents zélateurs d’un pétrissage de l’âme humaine, mais aussi par les théories de Darwin. Dans sa jeunesse, Mussolini était un lecteur attentif de l’œuvre du savant anglais, et comme bon nombre de marxistes, il intégrait la lutte des classes dans le combat général pour l’existence au sein des espèces et la marche du progrès. Le darwinisme social faisait ainsi le lien entre la philosophie des Lumières qui coupa l’homme de sa création divine et les théories racistes auxquelles le fascisme n’échappera pas. »