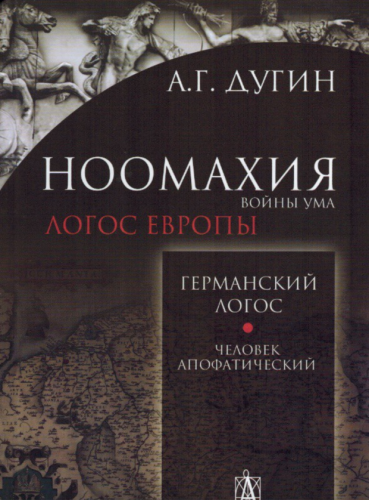

La Noomachie selon Douguine: le logos de l'Allemagne

Entretien entre Alexandre Douguine et Natella Speranskaya

Ex: http://platonizm.ru/content/vtoraya-beseda-o-nomahii-logos-germanii

Natella Speranskaya : En prévision de notre conversation philosophique, je voudrais vous demander de définir le Logos dans le contexte de la Noomachie. Il existe une soixantaine de significations du mot grec λόγος. Lorsque vous parlez du Logos d'Apollon, du Logos de Dionysos, du Logos de Cybèle, enfin du Logos de l'Allemagne, quel sens donnez-vous à ce concept ?

Alexander Dugin : C'est la chose la plus importanteque d'y donner sens. À l'origine, l'utilisation du terme Logos était intuitive, et sa signification a été progressivement clarifiée au cours du développement du modèle des trois Logos et de son application à l'étude de cultures et de civilisations concrètes. S'il y a 60 définitions du Logos, ma définition sera la 61ème: car nous devons parler du terme Logos dans le paradigme des trois Logos et dans le contexte de la Noomachie. La règle du cercle herméneutique s'applique ici: je ne me contente pas de prendre le concept du Logos et de l'appliquer à autre chose, mais je prends le contexte - culturel, religieux, philosophique, politique, historique, mythologique, etc. - Je prends le contexte - culturel, religieux, philosophique, politique, historique, mythologique, etc. - comme un tout et j'y délimite les champs correspondant aux trois Logos, en y rapportant tout le reste, créant ainsi une matrice herméneutique. Cette matrice herméneutique est primordiale par rapport aux différentes branches de l'épistémologie. Et il convient de mieux l'étudier avant de le mettre en relation avec les 60 significations du terme Logos, appartenant nécessairement à d'autres contextes et champs herméneutiques. Par conséquent, la définition du 61ème Logos n'est possible que sur la base de l'ensemble du contexte noomachique et dans le cadre du paradigme des trois Logos. Le sens que nous attribuons au terme Logos est secondaire dans ce contexte. Pour nous, le Logos est sciemment pensé dans le contexte des trois Logos, bien que dans In Search of the Dark Logos nous ayons commencé avec une compréhension plus approximative du Logos. Lorsque nous avons découvert, à côté du Logos clair d'Apollon et du Logos sombre de Dionysos, le Logos noir de Cybèle, la notion même de Logos s'est trouvée considérablement modifiée. La recherche du Logos obscur, le Logos de Dionysos, était elle-même dirigée vers un domaine spécial où les normes habituelles de la rationalité classique étaient qualitativement modifiées: déjà le Logos obscur révélait quelque chose d'illogique en soi, incorporant inclusivement à la fois la raison et la folie. Par conséquent, les deux Logos ont également changé l'idée de la nature du Logos, pour autant que nous acceptions de reconnaître Dionysos comme l'expression du Logos. Ce serait en soi la 61ème définition du Logos, car le Logos de Dionysos n'exclut pas l'irrationnel, mais l'inclut. L'apparition du Logos noir de Cybèle comme arrière-plan, mettant en valeur le Logos sombre de Dionysos, modifie encore les thèmes du Logos. Les platoniciens refusaient catégoriquement de reconnaître une quelconque ontologie ou logique à la Mère. Platon parle de la Matière reconnaissable au moyen de la "pensée bâtarde", λογισμός νοθός. Mais pour lui, c'est quelque chose d'opposé au Logos - non pas simplement déviant (comme dans le cas de Dionysos), mais précisément radicalement et complètement illogique. Nous, par contre, dans la construction de la topique noologique, nous avons pris cela pour un Logos spécial - le Logos noir de la Grande Mère. Ainsi, la 61ème définition du Logos a encore été modifiée et, si vous voulez, compliquée.

Natella Speranskaya et Alexandre Douguine.

Plus précisément, le Logos est la polarisation du Mental, Νοῦς, l'Esprit, Nus contient les trois Logos comme ses sections. Ils résident en Lui simultanément. Mais chacun d'eux, pris séparément, en dehors de l'Esprit-Nus, forme un axe sémantique universel, un rayon dirigé de l'Esprit vers l'extérieur de celui-ci. Ainsi, les trois pôles de l'esprit unique constituent trois axes sémantiques du monde ou, si l'on veut, trois univers spécifiques qui s'interpénètrent holographiquement les uns dans les autres, créant partout un champ de tension sémantique. C'est Noomakhia - la guerre de l'esprit. Ce n'est pas une guerre des esprits, car l'esprit est un; c'est une guerre des pôles de l'esprit, implicite à l'intérieur et explicite à l'extérieur, c'est-à-dire dans la zone des phénomènes, des existences, de l'âme, de la vie, du mouvement et des concrétisations. Ainsi le Logos est un axe sémantique, un rayon, un modèle herméneutique d'interprétation, revendiquant l'exclusivité et la domination, c'est-à-dire le pouvoir. Par conséquent, il y a une guerre mortelle entre les Logos. Elle prédétermine la structure du monde, de l'esprit et de l'histoire.

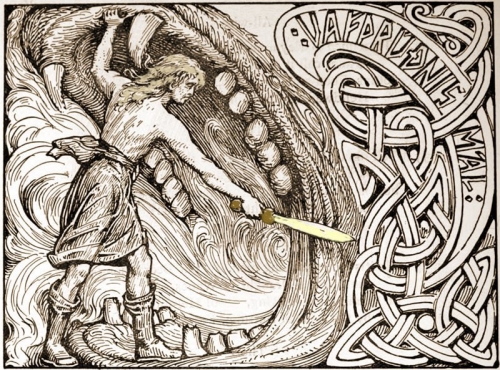

Natella Speranskaya : Vous commencez votre livre "Le Logos de l'Allemagne" par la considération de la profonde vision eschatologique du monde des anciens Germains et notez la similitude entre la bataille de Ragnarök et la Titanomachie grecque. Dans les deux cas, il s'agit d'une confrontation entre des dieux et des puissances chthoniennes, mais si la Titanomachie se termine par la victoire des dieux de l'Olympe et le rejet des Titans dans le Tartare, le Ragnarök se termine par la destruction du monde. Même les dieux ne sont pas épargnés par le Ragnarök. "Je crois à l'ancien dicton germanique : tous les dieux doivent mourir", a écrit Friedrich Nietzsche. Qu'est-ce qui explique, selon vous, une différence aussi marquée entre la perception des anciens Germains et celle des anciens Grecs sur l'événement métahistorique qu'est la bataille ?

En revanche, il existe une autre vision de la μαχία grecque (où l'on inclut toutes les batailles: Titanomachie, Gigantomachie, Tiphonia), et elle est présentée dans l'ouvrage "De la vie des idées" de F. F. Zelinsky. Le penseur décrit la bataille "eschatologique" de l'Olympe et des puissances chthoniennes comme la bataille entre l'Esprit (Zeus) et la Terre. La vision originale de cette bataille - déjà dans la religion de Zeus avant la Réforme - était absolument identique à celle des anciens Germains. Tous les dieux sont morts. Et ce n'est qu'après l'arrivée en Grèce du culte d'Apollon, venu de l'Est, que la religion de Zeus a été réformée : les dieux de l'Olympe sont devenus les vainqueurs de la Terre et ont gagné l'immortalité. Le "crépuscule des dieux" n'est pas arrivé. C'est choquant, car quel que soit notre sentiment sur le triomphe des dieux et le renversement des titans/géants, nous ne pouvons nous défaire de l'idée que les choses étaient à l'origine bien différentes. Comment, exactement ? Comme décrit dans l'Edda?

En revanche, il existe une autre vision de la μαχία grecque (où l'on inclut toutes les batailles: Titanomachie, Gigantomachie, Tiphonia), et elle est présentée dans l'ouvrage "De la vie des idées" de F. F. Zelinsky. Le penseur décrit la bataille "eschatologique" de l'Olympe et des puissances chthoniennes comme la bataille entre l'Esprit (Zeus) et la Terre. La vision originale de cette bataille - déjà dans la religion de Zeus avant la Réforme - était absolument identique à celle des anciens Germains. Tous les dieux sont morts. Et ce n'est qu'après l'arrivée en Grèce du culte d'Apollon, venu de l'Est, que la religion de Zeus a été réformée : les dieux de l'Olympe sont devenus les vainqueurs de la Terre et ont gagné l'immortalité. Le "crépuscule des dieux" n'est pas arrivé. C'est choquant, car quel que soit notre sentiment sur le triomphe des dieux et le renversement des titans/géants, nous ne pouvons nous défaire de l'idée que les choses étaient à l'origine bien différentes. Comment, exactement ? Comme décrit dans l'Edda?

Alexandre Douguine : L'eschatologie et les mythes eschatologiques représentent un champ symbolique extrêmement complexe, saturé de sémantique multidimensionnelle. En général, le scénario eschatologique est unifié : d'abord, la Lumière se dresse sur les Ténèbres, puis les Ténèbres commencent à écraser la Lumière jusqu'à ce qu'elle soit presque éteinte, et après le triomphe momentané des Ténèbres, la Lumière éclate avec une vigueur renouvelée. Mais il s'agit, si vous voulez, d'une lecture dionysiaque de l'eschatologie. C'est un drame, une tragédie: mise à mort sacrificielle et résurrection. Il existe d'autres scénarios, comme celui, purement apollinien, dont parle Zelinski. Dans ce scénario, tout ce qui se passe dans le monde des phénomènes n'affecte pas l'Olympe, la vie pure des dieux. Le drame du monde ne change rien à l'éternité de la Lumière. Ici l'eschatologie n'est pas totale, elle est importante pour les êtres plongés dans le devenir, les dieux ne sont pas concernés. Enfin, le Logos de Cybèle considère la bataille finale, l'Endkampf, de la manière la plus sérieuse: la Grande Mère veut sérieusement renverser les dieux paternels du Ciel et établir à leur place le pouvoir chthonique de titans tyranniques. Les dieux sont immortels dans le scénario d'Apollon et se moquent des mortels. Les dieux meurent et ressuscitent, partent et reviennent dans le scénario de Dionysos, le drame devient ainsi l'expérience intérieure des dieux et l'eschatologie prend une signification métaphysique supplémentaire. Pour Cybele, les dieux doivent périr, le temps doit renverser l'éternité, et la terre doit brouiller le ciel.

Comment l'Edda voit-il l'eschatologie? Je pense que dans l'ensemble, à la manière dionysiaque, le Ragnarök est un drame intérieur des dieux (Ases et Vanes), mais la dernière bataille est suivie de la résurrection de Baldr et de la restauration du monde.

Natella Speranskaya : Vous faites là une remarque intéressante, à savoir que les anciens Germains pensaient au monde à partir de la position de la deuxième fonction, c'est-à-dire la fonction guerrière, et leur être même apparaît comme un être-en-guerre. Peut-être, justement pour cette raison, le pathos martial du discours philosophique d'Héraclite révèle-t-il son affinité avec le Logos germanique.

Comme nous le savons, la doctrine du prophète éphésien a été reprise par Martin Heidegger, il est devenu une figure centrale de la philosophie de Hegel. Nietzsche s'est référé à lui comme à son précurseur en considérant le monde comme un "jeu divin au-delà du bien et du mal" et Schleiermacher a soigneusement étudié son héritage. Cette affinité eidétique peut-elle être retrouvée aujourd'hui, ou les penseurs allemands modernes se sont-ils largement écartés de la vision du monde originelle ? Quand l'idée d'Héraclite selon laquelle la guerre est le "père de tout" a-t-elle cessé d'être déterminante pour l'identité allemande et quelle en a été la conséquence ?

Alexandre Douguine : Après 1945, il y a eu une rupture monstrueuse dans l'histoire allemande. Il ne s'agit pas seulement de la guerre perdue et de l'échec de l'idéologie nationale-socialiste. L'Allemagne se dirigeait vers le vingtième siècle comme le moment de son Ereignis, comme l'aboutissement de la dernière bataille, de l'Endkampf. Il s'agissait d'un mouvement vers la fin de l'histoire telle que la concevait Hegel - vers la fin allemande de l'histoire et vers un Nouveau Départ tel que le concevait Heidegger. Le fait que le national-socialisme d'Hitler ait été le sommet était déjà un résultat ambigu. Le fait que le national-socialisme d'Hitler ait perdu et se soit effondré a finalement achevé les Allemands. Aujourd'hui, l'Allemagne en tant que telle n'existe plus. Elle est enterré sous les ruines. Il n'y a donc pas de pensée ou d'espace pour la pensée à cet endroit. Ils ne peuvent ni se battre ni penser. Ils sont tout simplement interdits de bataille et de pensée. C'est pourquoi l'expression "ces jours-ci", en ce qui concerne l'Allemagne, signifie "après la fin du monde", "après la fin de l'histoire". De plus, après cette fin, alors que seule la lumière a cessé, les ténèbres continuent. Ce n'est plus l'Allemagne, mais son simulacre, une copie sans l'original. Je crois que sous les ruines allemandes, une vie secrète subsiste. Il serait stupide et vulgaire que l'histoire de l'Allemagne se termine avec Frau Merkel ou l'entreprise Siemens. Mais il n'y a pas non plus de base pour dire que tout ce qui est authentiquement allemand survit encore. Je préfère donc considérer l'Allemagne comme une sorte d'objet idéal: elle était, elle avait un sens, elle existe encore dans le monde des idées et dans ce monde des idées, elle émet une merveilleuse lumière fascinante. Mais dans le monde des phénomènes, l'Allemagne a disparu. Ce n'est ni par la terre ni par la mer que nous pouvons trouver notre chemin vers la véritable Allemagne. C'est devenu un mythe.

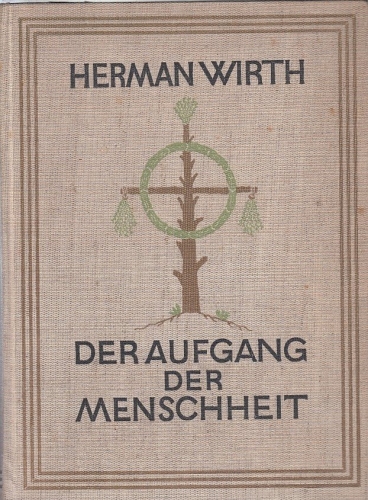

Natella Speranskaya : Quelle version de l'identité allemande proposait Hermann Wirth? Peut-on dire qu'il agit comme un penseur influencé par le Logos de la Grande Mère?

Alexandre Dugin : C'est une question intéressante. Wirth était en effet un partisan du matriarcat nordique. Il considérait la véritable culture archaïque du cycle de la Grande Mère, dont le noyau était constitué par les peuples blancs pré-indo-européens de l'Europe ancienne et de la Méditerranée (la dernière vague étant les Peuples de la Mer), et Wirt considérait les Indo-Européens avec leur patriarcat comme porteurs de l'esprit "asiatique". Parmi les peuples germaniques, Wirth lui-même a particulièrement distingué les Frisons (il était lui-même Frison), qui présentaient les caractéristiques les plus matriarcales. Plus tard, une version similaire du matriarcat de la vieille Europe a été défendue par Maria Gimbutas et Robert Graves. De manière révélatrice, dans l'Ahnenerbe, Carl Maria Wiligut a étudié les idées d'Evola et a admis qu'elles étaient trop masculines et misogynes, et allaient donc à l'encontre du matriarcat nordique dans l'esprit de Wirth. Mais il s'agit plutôt d'une mésaventure historique. Si Wirth a été influencé par le Logos de la Grande Mère, c'est d'une manière particulière. Il était darwiniste (et ce sont des matrizons typiques), et a sympathisé avec le communisme dans les dernières années de sa vie. Mais son matriarcat est tout de même très spécifique, tout comme son atlantidéisme. Ce matriarcat blanc représente un cas particulier tant parmi les expressions classiques du Logos de Cybèle que parmi les courants traditionalistes et conservateurs-révolutionnaires. Evola appelle Wirth lui-même son professeur avec Guénon et di Giorgio. Guénon a rédigé un compte rendu de ses écrits. Hermann Wirth, lui, a rassemblé une énorme quantité de matériel sur la paléo-épigraphie et a proposé sa propre méthode pour déchiffrer les plus anciens symboles, figures et hiéroglyphes. Il s'agit d'une contribution unique à l'histoire des religions, à l'ethnosociologie et à la paléolinguistique. Il me semble que l'étude des écrits de Wirth doit évoluer, et on peut être en désaccord avec ses conclusions finales et certains aspects de sa méthodologie (parfois, en effet, controversée).

Natella Speranskaya : Les vues des mystiques médiévaux allemands apparaissent comme une expression du paradigme apollinien de la pensée, et par conséquent ils "laissent tomber" l'élément de lutte qui était une partie intégrante, le cœur même des vues des anciens Germains (bien que Johannes Tauler soit une exception ici). Chez Meister Eckhart, on ne trouve plus un seul écho de la guerre eschatologique finale, le Ragnarök, ni de l'affrontement tendu entre les dieux et les puissances chthoniennes, ni de l'esprit germanique qui s'est emparé de la connaissance, de la couronne et de l'amour. Il n'y a pas d'obsession Dionysos/Odin dans ses enseignements, bien qu'il y ait certainement de l'extase (mais il s'agit plutôt d'un enthousiasme apollinien). C'est là, comme vous le soulignez subtilement, que se déroule "la rencontre de Platon avec l'Allemagne". Mais où et pourquoi Dionysos s'en va-t-il ?

Eckhart appelle la plus haute des vertus le détachement, qui conduit à la p

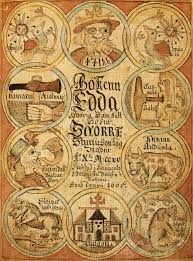

Snorri Sturluson, poète et homme politique islandais, né à la fin du 12ème siècle, a étudié le latin, la théologie, la géographie et le droit islandais. Son Edda est un livre destiné à la formation des scaldes et des poètes, véritable institution dans l’Islande de son époque qui exportait des chansons de geste et des poésies à la gloire de hauts seigneurs, principalement norvégiens et anglais.

Snorri Sturluson, poète et homme politique islandais, né à la fin du 12ème siècle, a étudié le latin, la théologie, la géographie et le droit islandais. Son Edda est un livre destiné à la formation des scaldes et des poètes, véritable institution dans l’Islande de son époque qui exportait des chansons de geste et des poésies à la gloire de hauts seigneurs, principalement norvégiens et anglais.

L’armée japonaise (la 32

L’armée japonaise (la 32

En revanche, il existe une autre vision de la μαχία grecque (où l'on inclut toutes les batailles: Titanomachie, Gigantomachie, Tiphonia), et elle est présentée dans l'ouvrage "De la vie des idées" de F. F. Zelinsky. Le penseur décrit la bataille "eschatologique" de l'Olympe et des puissances chthoniennes comme la bataille entre l'Esprit (Zeus) et la Terre. La vision originale de cette bataille - déjà dans la religion de Zeus avant la Réforme - était absolument identique à celle des anciens Germains. Tous les dieux sont morts. Et ce n'est qu'après l'arrivée en Grèce du culte d'Apollon, venu de l'Est, que la religion de Zeus a été réformée : les dieux de l'Olympe sont devenus les vainqueurs de la Terre et ont gagné l'immortalité. Le "crépuscule des dieux" n'est pas arrivé. C'est choquant, car quel que soit notre sentiment sur le triomphe des dieux et le renversement des titans/géants, nous ne pouvons nous défaire de l'idée que les choses étaient à l'origine bien différentes. Comment, exactement ? Comme décrit dans l'Edda?

En revanche, il existe une autre vision de la μαχία grecque (où l'on inclut toutes les batailles: Titanomachie, Gigantomachie, Tiphonia), et elle est présentée dans l'ouvrage "De la vie des idées" de F. F. Zelinsky. Le penseur décrit la bataille "eschatologique" de l'Olympe et des puissances chthoniennes comme la bataille entre l'Esprit (Zeus) et la Terre. La vision originale de cette bataille - déjà dans la religion de Zeus avant la Réforme - était absolument identique à celle des anciens Germains. Tous les dieux sont morts. Et ce n'est qu'après l'arrivée en Grèce du culte d'Apollon, venu de l'Est, que la religion de Zeus a été réformée : les dieux de l'Olympe sont devenus les vainqueurs de la Terre et ont gagné l'immortalité. Le "crépuscule des dieux" n'est pas arrivé. C'est choquant, car quel que soit notre sentiment sur le triomphe des dieux et le renversement des titans/géants, nous ne pouvons nous défaire de l'idée que les choses étaient à l'origine bien différentes. Comment, exactement ? Comme décrit dans l'Edda?

For White Nationalists, the possibility of some of kind of civilizational collapse not only seems plausible, but is also an exciting prospect as it poses an opportunity to make things right again. We know that the current system is cemented together with falsehoods. We can see that the money system is fraudulent. We understand that the “Gods of the Copybook Headings” will one day return with “terror and slaughter.” What made Western Civilization great—true leaders with an ability to plan for the long term—have been abandoned in favor of panderers who appeal to the short-sighted demands of a foolish public. We feel that this trajectory toward ever greater folly cannot last. Surely, it must not last! With this knowledge the question arises: What do we do in the meantime? Perhaps, Swiss author, Piero San Giorgio can help us find an answer.

For White Nationalists, the possibility of some of kind of civilizational collapse not only seems plausible, but is also an exciting prospect as it poses an opportunity to make things right again. We know that the current system is cemented together with falsehoods. We can see that the money system is fraudulent. We understand that the “Gods of the Copybook Headings” will one day return with “terror and slaughter.” What made Western Civilization great—true leaders with an ability to plan for the long term—have been abandoned in favor of panderers who appeal to the short-sighted demands of a foolish public. We feel that this trajectory toward ever greater folly cannot last. Surely, it must not last! With this knowledge the question arises: What do we do in the meantime? Perhaps, Swiss author, Piero San Giorgio can help us find an answer.