Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, le syndicat du CAC 40, ne fait pas dans la nuance. Dans un entretien au Figaro du 10 avril dernier, il déclarait que pour sortir de la crise économique imputée au coronavirus, Les Français devraient travailler plus longtemps, avoir moins de congés payés et accepter de perdre des jours fériés. La rengaine n’est pas nouvelle. Elle démontre qu’en digne héritier des négriers industriels des XIXe et XXe siècles, le MEDEF s’accroche encore à de vieilles lunes.

L’automatisation, l’informatique et la robotisation modifient durablement les conditions de travail. Déjà, à la fin des années 1960, les grands patrons ont poussé Pompidou à privilégier l’immigration de main-d’œuvre étrangère aux dépens de l’installation, certes coûteuse au départ, des premières chaînes de montage automatiques qui auraient probablement évité l’actuel « Grand Remplacement ».

Sans la pandémie de covid – 19, le mois de mai 2020 eut été propice à de courts séjours touristiques grâce à quatre sympathiques « ponts » : les 1er, 2 et 3 mai; les 8, 9 et 10 mai; les 21, 22, 23 et 24 mai pour l’Ascension, et même les 30 et 31 mai ainsi que le 1er juin pour la Pentecôte.Tous ces ponts ne peuvent qu’enrager les hiérarques du grand patronat. Ils aimeraient un monde dans lequel les salariés trimeraient deux cents heures par semaine pour un demi euro et donneraient à leur direction cent, deux cents ou trois cents euros chaque mois dans l’espoir de garder leur emploi.

Le MEDEF ne représente qu’une minorité de patrons, vrais bureaucrates du capital. Ce ne sont pas des capitaines d’industrie audacieux prêts à hypothéquer leurs biens personnels pour la bonne marche de leur entreprise. Ces aventuriers économiques se retrouvent chez les artisans, les indépendants et les chefs des petites et moyennes entreprises, soit les plus affectés par le confinement imbécile et pour qui les aides exceptionnelles de l’État sont les compliquées à obtenir en raison d’une paperasserie administrative proliférante.

En 2020, la productivité française ne repose plus sur la durée journalière du temps de travail, les 35 heures par semaine, les cinq semaines de congés payés, le repos dominical et les onze jours fériés (hors particularités propres à l’Outre-mer). La demande du grand patronat de les réduire rejoint les exigences répétées des multiculturalistes qui remplaceraient volontiers une à deux fêtes chrétiennes par une à deux autres fêtes monothéistes exogènes. Les deux groupes œuvrent de concert.

Déplorable Premier ministre du sinistre Chirac, le Poitevin Jean-Pierre Raffarin a rétabli en 2004 la corvée seigneuriale avec la « journée de solidarité » prévue à l’origine pour parasiter le lundi de Pentecôte. Il s’agissait par d’un jour de travail gratuit de financer la dépendance des personnes âgées sans jamais solliciter le capital et les « parlementeurs ». Le pognon ainsi soutiré aux travailleurs permet en fait de rembourser les intérêts de la dette abyssale de l’Hexagone.

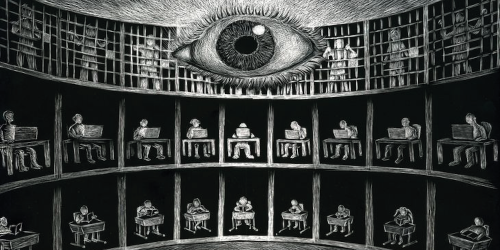

Reporter le plus tard possible l’âge légal de la retraite, rogner sur les congés payés, augmenter la durée hebdomadaire et quotidienne du temps de travail, supprimer des jours fériés, voilà les propositions soi-disant innovantes d’une clique patronale aveugle aux nouveaux enjeux. Ces bouffons déphasés s’enferrent dans leur incompétence libérale policière progressiste et continuent à regarder la décennie 2020 avec les lunettes de 1880 ! Le grand patronat composé de fonctionnaires salariés pantouflards payés à coup de stock options et de parachutes dorés ne saisit pas l’imbrication croissante des questions sociale, écologique et nationale (ou identitaire). Peu importe, il sera tôt ou tard éjecté et remplacé par une élite nouvelle consciente des nouveaux défis.

Et s’il faut abroger des jours fériés, plutôt que de s’attaquer aux célébrations chrétiennes, que la « Ripoublique » hexagonale commence par réduire les siennes. Abolissons les funestes 8-Mai et 14-Juillet ! On ne peut pas se satisfaire de la sujétion de l’Europe par le bolchévisme de Wall Street et de la City. On ne peut pas non plus fêter la prise d’une forteresse royale qui n’accueillait qu’un noble incestueux, un fou, un apprenti-régicide et quatre faux monnayeurs. On ne doit pas non plus se féliciter de la fête organisée un an plus tard sur le Champ de Mars parisien et dont le déroulement cacha l’évidente duplicité des parties en présence.

Sans réclamer la reconnaissance officielle du 10 juillet 1940, il serait bien que le 27 juillet devienne la nouvelle fête nationale française en souvenir de la victoire de Bouvines en 1214. Allié au jeune prince des Romains Frédéric de Hohenstaufen et du pape Innocent III, le roi de France Philippe II Auguste gagna grâce aux milices communales des bourgs francs du Nord sur les troupes anglaises du roi Jean sans Terre, d’un comte de Flandre félon et de l’usurpateur impérial le guelfe Otton IV.

Si on peut encore vibrer à l’évocation du sacre des souverains français à Reims, le récit de la Fête de la Fédération n’émeut guère. L’historien médiéviste et résistant français Marc Bloch voyait dans le ravissement commun de ces deux événements une preuve marquante de francité. Pour la circonstance, notre européanité l’emporte nettement.

Georges Feltin-Tracol

• « Chronique hebdomadaire du Village planétaire », n° 170.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

E' un fenomeno irripetibile, inquadrabile in tutto e per tutto nel XX secolo e figlio della palingenesi collettiva della prima guerra mondiale, che forgiò una generazione in quella che Benito Mussolini definirà come “trincerocrazia”, mito fondativo di una nuova gioventù che tornava a casa dopo quattro anni di trincea. Il fascismo mussoliniano è figlio della Grande Guerra, l’evento che ha mutato per sempre la storia, l’Europa e il mondo, e senza la quale non avremmo avuto né il nazionalsocialismo in Germania né la Rivoluzione d'Ottobre in Russia. E' nel suo mezzo, e qui aveva ragione Ernst Nolte, che scoppia la “europäische Bürgerkrieg” (1917 - 1945) fra due diverse concezioni del mondo, fra quella materialista storica incarnata nel marxismo-leninismo a quella romantica, idealista e volontarista incarnata dai fascismi. E' quel carnaio a creare l'idea che sarebbe nata un’aristocrazia guerriera venuta fuori direttamente dalla gerarchia della trincea, la trincerocrazia, cioè

E' un fenomeno irripetibile, inquadrabile in tutto e per tutto nel XX secolo e figlio della palingenesi collettiva della prima guerra mondiale, che forgiò una generazione in quella che Benito Mussolini definirà come “trincerocrazia”, mito fondativo di una nuova gioventù che tornava a casa dopo quattro anni di trincea. Il fascismo mussoliniano è figlio della Grande Guerra, l’evento che ha mutato per sempre la storia, l’Europa e il mondo, e senza la quale non avremmo avuto né il nazionalsocialismo in Germania né la Rivoluzione d'Ottobre in Russia. E' nel suo mezzo, e qui aveva ragione Ernst Nolte, che scoppia la “europäische Bürgerkrieg” (1917 - 1945) fra due diverse concezioni del mondo, fra quella materialista storica incarnata nel marxismo-leninismo a quella romantica, idealista e volontarista incarnata dai fascismi. E' quel carnaio a creare l'idea che sarebbe nata un’aristocrazia guerriera venuta fuori direttamente dalla gerarchia della trincea, la trincerocrazia, cioè

Diverso il discorso della Nouvelle Droite o la Quarta Teoria Politica di Aleksandr Dugin, che è una riattualizzazione della konservative Revolution, che non punta alla creazione di uno stato totalitario (a differenza del fascismo, che è figlio della modernità) ma piuttosto organico, federale e continentale, pescando dal pre-moderno, dall'arcaismo, dal tradizionalismo, dai valori iperborei, dalle identità ancestrali che il cosiddetto "mondialismo", figlio della post-modernità, sta cancellando. L'alt-right invece è strettamente legata alla mentalità liberale e ai modelli di produzione capitalistici. Insomma, certi storici americani è meglio che studino altro!

Diverso il discorso della Nouvelle Droite o la Quarta Teoria Politica di Aleksandr Dugin, che è una riattualizzazione della konservative Revolution, che non punta alla creazione di uno stato totalitario (a differenza del fascismo, che è figlio della modernità) ma piuttosto organico, federale e continentale, pescando dal pre-moderno, dall'arcaismo, dal tradizionalismo, dai valori iperborei, dalle identità ancestrali che il cosiddetto "mondialismo", figlio della post-modernità, sta cancellando. L'alt-right invece è strettamente legata alla mentalità liberale e ai modelli di produzione capitalistici. Insomma, certi storici americani è meglio che studino altro!