Luc-Olivier d’Algange:

André Suarès, une vision paraclétique

« Lucere et ardere, perfectum est. »

Saint-Bernard

« Ils m'ont tant méconnu, qu'enfin je me connais.

Ils m'ont tant dépeuplé que j'ai créé dans le désir un monde.

Ils m'ont fait si solitaire que j'ai passé tous les déserts sans encombre: j'ai été d'oasis en oasis jusqu'à la source délicieuse, de flamme fraîche et d'ombre blonde »

André Suarès

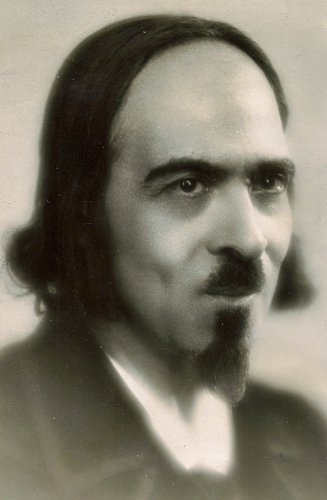

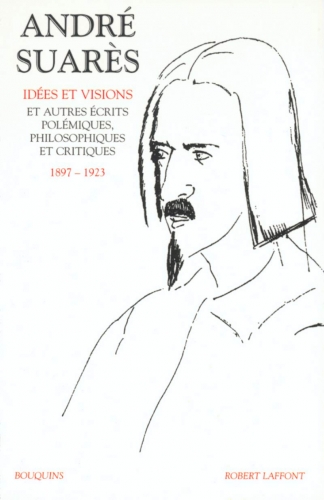

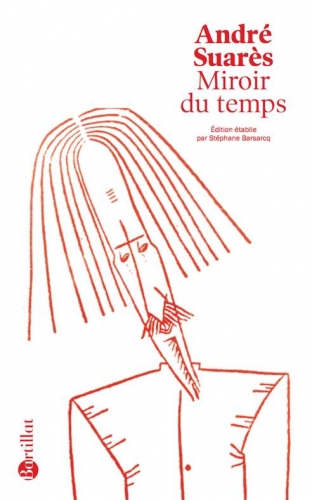

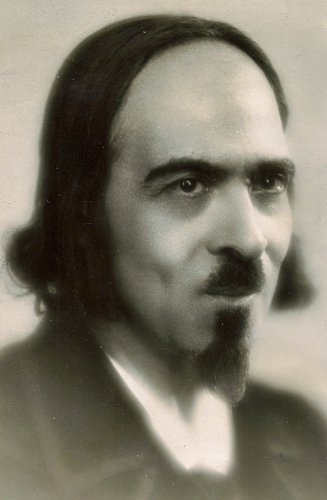

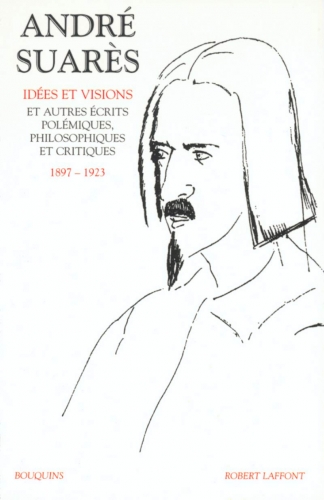

Nul ne fut plus artiste qu'André Suarès; nul mieux que lui n'osa concevoir le sens de l'Art comme une question de vie ou de mort. Pour André Suarès, voir le monde en artiste, ou en poète, ce n'est pas seulement opposer la vie à la mort, vouloir le triomphe de la vie sur la mort, c'est aussi discerner ce qu'il y de mort chez les vivants, et les en vouloir délivrer; et pressentir dans la mort, dès lors que nous cessons de la craindre, pour l'avoir défiée, la possibilité inépuisable d'une renaissance immortalisante. On a parlé, à propos d'André Suarès d'une « mystique de l'Art », qui précéderait celle de Malraux. Toutefois l’Art, selon André Suarès, ou la poésie, ne se substituent pas exactement à la Religion mais s'en trouvent être la manifestation précellence et l'expression essentielle. Il serait ainsi plus exact d'évoquer une métaphysique de l'Art.

Si la nature symbolise avec l'Art, l'Art lui-même symbolise avec une réalité qui lui est supérieure sans en être distincte ni lui être antérieure. L'Art témoigne mais ce dont il témoigne se tient tout entier dans le témoignage. Lorsque l'homme, conquis par sa plus haute exigence, laisse derrière lui le monde tel que le conçoivent les utilitaires et les « « sots moralisateurs », il s'empare des mots, des sons, des lignes, des couleurs, autrement dit des formes et des idées (au sens grec, l'idéa n'est autre que la forme) et s'achemine, à travers les œuvres qu'il suscite, vers une gloire qui n'est plus de ce monde. Il témoigne alors d'une autre réalité qui n'est point antérieure ni séparée mais qui se trouve être au cœur, son propre cœur bruissant, flamboyant: ce buisson ardent de l'herméneutique spirituelle en attente du Paraclet, qui laisse aux visages, aux paysages et aux Cités une chance d'être en concordance avec ce qui les dépasse et dont ils procèdent. Cette chance cependant n'est point donnée mais conquise, ou, plus exactement, donnée, elle doit encore être reconquise contre tout ce qui, en ce monde, conspire à nous faire méconnaître ce don, à nous l'obscurcir, à nous en tenir éloignés. Mieux que d'autres en son temps, André Suarès nous avertit que l'Art est un combat contre son temps, contre cet insensé rabougrissement de l'imagination et de l'entendement que les « progressistes » nous proposent comme une « libération » ou un accomplissement final de l'humanitas.

« Tout est voile en plein ciel. Rien n'est allégorie et tout est Symbole ». Là se précise la métaphysique d'André Suarès dont l'œuvre toute entière semble destinée à nous délivrer de la fadaise allégorique et à laisser resplendir en nous la beauté et la vérité du Symbole. Alors que l'allégorie s'abolit dans ce qu'elle allégorise, qu'elle n'est qu'une formulation provisoire, vouée à périr dans l'abstraction qu'elle désigne, le Symbole sauvegarde le visible dans l'invisible et l'invisible dans le visible. La part visible du Symbole est inséparable de sa part invisible; elle demeure dans le mystère ingénu de sa forme, de sa vocation; et de ne point s'étioler dans l'invisible auquel elle se rapporte, lorsque nous l'atteignons, elle acquiert, ici-bas, comme pour la première fois, la splendeur de la beauté dont elle est le nom et l'épiphanie.

« Tout est voile en plein ciel. Rien n'est allégorie et tout est Symbole ». Là se précise la métaphysique d'André Suarès dont l'œuvre toute entière semble destinée à nous délivrer de la fadaise allégorique et à laisser resplendir en nous la beauté et la vérité du Symbole. Alors que l'allégorie s'abolit dans ce qu'elle allégorise, qu'elle n'est qu'une formulation provisoire, vouée à périr dans l'abstraction qu'elle désigne, le Symbole sauvegarde le visible dans l'invisible et l'invisible dans le visible. La part visible du Symbole est inséparable de sa part invisible; elle demeure dans le mystère ingénu de sa forme, de sa vocation; et de ne point s'étioler dans l'invisible auquel elle se rapporte, lorsque nous l'atteignons, elle acquiert, ici-bas, comme pour la première fois, la splendeur de la beauté dont elle est le nom et l'épiphanie.

Loin de se laisser traduire d'un langage à l'autre, comme l'allégorie, de se laisser convertir du concret à l'abstrait, le Symbole demeure dans sa vérité de part et d'autre de l'orée qui distingue et unit le sensible et l'intelligible. Cette « voile en plein ciel » est notre songe et notre ivresse. Elle est aussi le voile qui révèle en revoilant. Ce monde où tout est Symbole nous lance dans les Hauteurs car tout Symbole symbolise lui-même avec un autre Symbole: telle est la clef de la grandeur, de la vastitude. Toute chose symbolise, et sans doute n'y a-t-il que l'espace qui ne symbolise avec rien d'autre qu'avec lui-même.

Le métaphysicien le plus aigu, l'herméneute spirituel le plus audacieux, se trouvent ainsi, dans leur méditation du Symbole, plus proches de la simple croyance, de la naïve et lumineuse ferveur, que de la Théologie rationnelle qui change les Symboles en allégories et finit par ne voir en celles-ci que des ombres inutiles de quelque « morale citoyenne ». Si la procession liturgique, l'Ange et toute la splendeur architecturale et musicale de la Religion sont, en effet, des Symboles d'une réalité plus haute, leur réalité ici-bas n'en est que plus réelle, leur « acte d'être », offert à nos sens, n'en est que plus intense et plus adorable.

Prenons, mais nullement au hasard, pour exemple, les récits de la légende arthurienne et de la Quête du Graal. Le cheminement, les combats, le Graal lui-même symbolisent avec une réalité supérieure, mais est-ce à dire qu'ils s'abolissent pour autant en celle-ci, qu'ils disparaissent dans la réalité qui les suscite ? Si le Graal est la vérité ultime, la « rejuvénation » du monde et de l'âme, celles-ci n'en demeurent pas moins le Graal. L'herméneutique spirituelle des Symboles se fonde ainsi sur la reconnaissance d'un surnaturel concret, d'une vérité qui est réelle et d'une réalité qui est vraie et non point sur une simple résorption du sensible dans l'intelligible. Si Dieu est bien « ce trésor caché qui aspire à être connu », les formes qui le manifestent sont aussi indispensables à cette aspiration que l'Intellect qui, par l'intuition lumineuse, le rejoint. Telle serait la mission paraclétique de l'œuvre d'Art.

Les ultimes pages écrites par André Suarès, réunies sous le titre Le Paraclet (et que nous devons lire exactement, selon la formule consacrée, comme son « testament spirituel ») ressaisissent en un seul geste les préoccupations esthétiques, métaphysiques, religieuses et morales de l'auteur. Elles sont à la fois son Ecce homo et un viatique pour ses successeurs. Elles récapitulent non moins qu'elles annoncent. Le dernier mot est toujours un avant-dire.

Les ultimes pages écrites par André Suarès, réunies sous le titre Le Paraclet (et que nous devons lire exactement, selon la formule consacrée, comme son « testament spirituel ») ressaisissent en un seul geste les préoccupations esthétiques, métaphysiques, religieuses et morales de l'auteur. Elles sont à la fois son Ecce homo et un viatique pour ses successeurs. Elles récapitulent non moins qu'elles annoncent. Le dernier mot est toujours un avant-dire.

Le ressouvenir de ces grands intercesseurs, que furent pour André Suarès les écrivains et les artistes qu'il aima, s'accomplit, en ces pages frontalières (voiles dans le ciel !) dans le pressentiment de l'accomplissement prophétique. Ces formes de la beauté qui frémissent et brûlent, ces « ombres blondes », ces « sources de flamme fraîche » », cette terre paradisiaque qui ondoie dans le piano de Ravel ou les orchestrations de Debussy, sont annonciatrices. Elles ne se résolvent point dans leurs mécanismes; elles ne renvoient point seulement à elles-mêmes; elles ne s'éteignent point dans les objets qu'elles inventent: elles préfigurent l'advenue d'un Règne, et ce Règne est celui du Saint-Esprit, du Paraclet, qu'annonce l'Evangile de Jean.

Avant d'être cet « esthète », cet amoureux exclusif du Beau à quoi l'on s'obstine à le réduire, André Suarès fut le héraut d'une métaphysique radicale de l'Art. Qu'est-ce que la Beauté, si elle ne symbolise, sinon une catégorie, par surcroît relative, du sentiment, à la merci des époques, des modes, ou d'autres capricieuses variations d'humeur ? Vaudrait-elle ce combat, ces héros et ces martyrs dont André Suarès récita la geste ? Ne serait-elle point alors un banal épiphénomène de l'entendement; et destinée, alors, à rendre ses armes, toutes ses armes étincelantes de jeunesse, de courage, de légèreté et de rêve, à ces hommes sérieux, ces Messieurs Homais qui planifient le monde et entendent objectivement le « gérer », selon ce mot ignoble qui souille désormais toutes les bouches.

Le parti-pris de laideur, d'insignifiance, de vulgarité (qui se veut « dérision ») d'une certaine production « artistique » moderne abonde en cette hypothèse qui procède elle-même d'une volonté idéologique d'éradiquer, dans l'Art comme dans la vie, toute survivance métaphysique ainsi que toute attente eschatologique. Je ne vois, pour ma part, rien de plus pompier que ces « installations » qui ravissent les « gogos du vieil art moderne », et rien de plus fastidieusement allégorique que les commentaires spécialisés qui les accompagnent, ces modes d'emploi pour demeurés, qui conjuguent un jargon digne des bulletins officiels de l'Education nationale avec la fumisterie éventée. Quelle tristesse ! Ce nihilisme de pacotille ne cesse d'apporter la démonstration massive que l'informe est au principe des pires conformismes. Observons, en passant, comment ces cléricatures se défendent contre ceux qui osent les contester: ces gens-là, qui s'affichent « contestataires » manient l'excommunication et le lynchage avec la même diligence dont ils usent, en général, à mettre la main sur les subventions de l'Etat. Il existe bien un « art officiel » de ces dernières décennies et il se trouve être aussi bourgeois et pompier, mais avec le savoir-faire artisanal en moins, que « l'art officiel » du dix-neuvième siècle. Cet « art » qui se vante de n'avoir pas de sens, qui s'édifie, et de la façon la plus bonhomesquement édifiante, sur la négation du Sens, ne s'en oriente pas moins vers les poubelles de l'Histoire. Il n'en restera pas davantage que des scènes mythologiques léchées ou les portraits empesés des notaires de province que les critiques préféraient naguère à Monet ou à Cézanne.

Ne nous leurrons pas davantage: l'Art sera paraclétique ou ne sera pas. Tout Art est sacré par définition, c'est-à-dire par provenance et par destination. L'Art profane fut une utopie fallacieuse qui finit comme nous la voyons: en calembredaines publicitaires. Le grand Art moderne fut une reconquête du sacré contre les bondieuseries et les saintsulpiceries « réalistes ». Le retour aux ibères et aux étrusques de Picasso, le catholicisme mystique de Cézanne (dont il conviendrait de relire les écrits), les subtiles épiphanies de Vuillard qui irisent et approfondissent le réel, qui dévoilent ce réel qui est vrai et cette vérité qui est réelle, offrent au regard ce qu'il faut bien considérer comme les étapes d'un cheminement, les moments d'un combat qui ne sauraient se résoudre en une théologie rationnelle. « Paraclet, Paraclet, Saint-Esprit, sois l'hôte: reçois et sois reçu ».

Ne nous leurrons pas davantage: l'Art sera paraclétique ou ne sera pas. Tout Art est sacré par définition, c'est-à-dire par provenance et par destination. L'Art profane fut une utopie fallacieuse qui finit comme nous la voyons: en calembredaines publicitaires. Le grand Art moderne fut une reconquête du sacré contre les bondieuseries et les saintsulpiceries « réalistes ». Le retour aux ibères et aux étrusques de Picasso, le catholicisme mystique de Cézanne (dont il conviendrait de relire les écrits), les subtiles épiphanies de Vuillard qui irisent et approfondissent le réel, qui dévoilent ce réel qui est vrai et cette vérité qui est réelle, offrent au regard ce qu'il faut bien considérer comme les étapes d'un cheminement, les moments d'un combat qui ne sauraient se résoudre en une théologie rationnelle. « Paraclet, Paraclet, Saint-Esprit, sois l'hôte: reçois et sois reçu ».

Le traité du Paraclet d'André Suarès se distribue en trois livres: Livre I, La Voie, livre II, Le Seuil, livre III, Le Règne. Ces trois moments procèdent de cet appel premier, de cette métaphysique de l'être à l'impératif qui est aussi une éthique de l'hospitalité. « Le monde, écrit Hugues de Saint-Victor, est la grammaire de Dieu ». Tout le mystère de l'Esprit se joue, en effet, dans ce dépassement du substantif et de l'infinitif et dans la brusque surrection de l'impératif. « Par Saint-Esprit, j'entends l'intuition pure, le miracle intérieur, la lumière sans méthode, sans étude et sans règle, éclairant tout d'un coup la pensée, pliant les mœurs et la conduite. Intuition: vue du fond par le dedans: quel que puisse être le sens rationnel par où l'on doive conclure ». Le Dieu dont le Paraclet est l'intercesseur ne saurait donc être un « étant suprême », un potentat auquel on pourrait se contenter d'obéir, une « entité » plus puissante, mais semblable à d'autres qui peuplent le monde: c'est assez dire qu'il n'est pas un substantif. Il n'est pas davantage l'être, à l'infinitif, dont nous parle l'ontologie, de Parménide à Heidegger, qui repose dans son « éclaircie ». Il est l'être à l'impératif, esto !, l'Un dans le chacun, c'est-à-dire l'hôte, au double sens du mot: celui qui reçoit et celui est reçu.

Cette métaphysique de l'être à l'impératif éclaire la morale d'André Suarès toute entière dévouée à s'arracher à la nature, à l'infantilisme et à la bestialité. L'Art est ainsi non plus « l'Art pour l'Art » (encore que l'Art pour l'Art soit aux yeux d'André Suarès infiniment préférable à l'Art au service d'un grégarisme) mais l'Art pour l'au-delà de la vie et de la mort: « Humble superbe, quasi divine superbe divinité qui s'humilie. On s'élève dans l'ordre de l'esprit, le seul qui compte. On se fait soi-même un être neuf et grand au long parcours. On se crée enfin, car tel quel l'homme n'est pas créé: il est encore à naître. Qu'est-ce qu'une vie qui ne s'est pas dépassée ? »

L'Art, comme métaphysique de l'être à l'impératif, tient ainsi ensembles dans son geste, la morale, l'esthétique et le sacré. La morale qui correspond à cette métaphysique ne saurait être qu'une morale héroïque, au sens exact, chevaleresque, c'est-à-dire une morale, non de bourgeois, mais de Noble Voyageur. Dans cette hiérarchie des « actes d'être » qui vont du plus épais au plus subtil, du plus lourd au plus léger, du moins intense au plus intense, l'Art apparaît à André Suarès comme une trans-ascendance guerroyant: « On entre alors dans une lutte sans merci. La lutte est la somme de l'être et de l'homme. La lutte est ouverte contre tous les anges et tous les démons: ils sont postés sur toutes les routes pour perdre l'homme: ils font le guet pour le noyer comme un chat dans son destin. La nature n'aime pas l'homme: ils sont ennemis. La ruine propre de l'homme engage la ruine de la pensée et du monde ».

C'est assez pour comprendre que le Paraclet est à la fois au principe d'une Quête chevaleresque et d'une attente eschatologique. Toutefois cette attente ne sera point passive: elle ne sera pas ce consentement au destin que les matérialistes nomment déterminisme et que certains dévots veulent faire passer, en la profanant odieusement, pour un assentiment à la divine Providence. Pour André Suarès, le Règne n'advient que pour autant que nous le fassions advenir. L'attente n'est point soumise, elle est ardente: elle est cette attention ardente qui est le sens et la vertu même de la poésie, de l'acte d'être à l'impératif de celui qui crée dans le péril, dans l'attente extrême où tout se joue dans l'instant et à jamais: « A chaque pas, le coup de dé: le risque de tout perdre se joue contre une chance éternelle. Il ne s'agit pas de repos: la paix est dans la victoire, et l'on ne vainc que dans la lutte. Cette palme pousse sur l'arbre sacré de la connaissance. Le jardin de l'esprit est l'Eden, dont nul ne peut être chassé, s'il entre. Ouvre-le, Paraclet: c'est ton paradis. En proie à ton désir insatiable, l'homme en quête de son éternité, Paraclet, t'invoque: il t'appelle, entends sa voix et réponds-lui ».

C'est assez pour comprendre que le Paraclet est à la fois au principe d'une Quête chevaleresque et d'une attente eschatologique. Toutefois cette attente ne sera point passive: elle ne sera pas ce consentement au destin que les matérialistes nomment déterminisme et que certains dévots veulent faire passer, en la profanant odieusement, pour un assentiment à la divine Providence. Pour André Suarès, le Règne n'advient que pour autant que nous le fassions advenir. L'attente n'est point soumise, elle est ardente: elle est cette attention ardente qui est le sens et la vertu même de la poésie, de l'acte d'être à l'impératif de celui qui crée dans le péril, dans l'attente extrême où tout se joue dans l'instant et à jamais: « A chaque pas, le coup de dé: le risque de tout perdre se joue contre une chance éternelle. Il ne s'agit pas de repos: la paix est dans la victoire, et l'on ne vainc que dans la lutte. Cette palme pousse sur l'arbre sacré de la connaissance. Le jardin de l'esprit est l'Eden, dont nul ne peut être chassé, s'il entre. Ouvre-le, Paraclet: c'est ton paradis. En proie à ton désir insatiable, l'homme en quête de son éternité, Paraclet, t'invoque: il t'appelle, entends sa voix et réponds-lui ».

Révolte contre le destin, la nature, les religiosités soumises, les cléricatures de toutes sortes, le Paraclet est, au vrai, une Convocation et cette Convocation, cet Appel est, en même temps « seule réalité ». « Paraklétos est le terme sacré, le cri qui répond à la condition humaine: il veut dire le Prié, l'Invoqué, l'Appelé au secours ». Il s'agit bien, dans l'ardeur de l'attente, de répondre à l'Appel de toutes ses forces car le secours vient de part et d'autre et il n'est rien moins allégorique. Le Paraclet exige de nous autant que nous attendons de lui; et sa première exigence est de nous délivrer du narcissisme religieux qui nous fige derrière la représentation que nous nous faisons de nous-mêmes, à travers nos Eglises, nos Dogmes, nos « raisons » plus ou moins bonnes ou mauvaises. « Voici le seuil de la maison divine: le Paraclet. Qu'il a fallu de siècles, et d'efforts, de douleurs et d'Apocalypses pour y atteindre. Parsifal est le pèlerin du Paraclet. Il croit chercher le Saint Graal; mais cette coupe où brûle à jamais le sang d'un dieu, est le Paraclet: il l'ignore. La quête du Paraclet est le destin et l'espoir de l'homme racheté ».

Le Paraclet est à la fine pointe de ce que nous disent l'Evangile de Jean, l'Apocalypse, et les récits de la Quête du Graal. Il y aurait ainsi une Ecclésia spiritualis, distincte, et même opposée aux cléricatures, et annonciatrice d'un autre Règne, celui de l'Esprit succédant aux Règnes du Père et au Règne du Fils. Que dit, en effet l'Apocalypse de Jean ? « Puis je vis le Ciel ouvert, et voici: parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il avait un Nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même; et il était revêtu d'un vêtement teinté de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le Ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues de lin fin, blanc et pur... Il avait sur son vêtement et sur la cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Comment comprendre cette vision, sans la réduire à l'allégorie ? La distinction qu'établit André Suarès entre l'allégorie et le Symbole s'avère ici particulièrement opérative. Le Tiers Règne qu'annoncent ses écrits paraclétiques, celui-là même dont parle Joachim de Flore, suppose la reconnaissance de toute chose, non plus comme allégorie, mais comme Symbole. Dans un commentaire d'un extraordinaire récit initiatique ismaélien, Henry Corbin, revient sur cette aperception apocalyptique, ce retour de la chose vue à son « apparaître même » qui « réalise », au sens alchimique, le sens de l'herméneutique spirituelle: « Il ne s'agit point, écrit Henry Corbin, de faire de la vision une allégorie, ni d'en abolir ou détruire les configurations concrètes, puisque c'est précisément la réalité intérieure cachée qui provoque le phénomène visionnaire et soutient la réalité de la vision. Il s'agit de percevoir ce qu'annonce chacune de ses apparentiae reale. » Ainsi, le « ciel ouvert » est le sens intérieur du Verbe. Le « cheval blanc » est l'intelligence spirituelle et le cavalier est le Verbe de Dieu. Après le Règne du Père, c'est -à-dire de la prophétie législatrice, après de Règne du Fils, c'est-à-dire celui de l'amour sacrifié viendra le Règne de l'Esprit, de la révélation du sens caché des textes sacrés. Alors, comme il est dit dans l'Evangile de Jean, nous ne serons plus serviteurs mais amis.

Nulle âme ne fut moins servile que celle d'André Suarès, nulle n'aspira avec une telle ferveur, faite d'humilité et de colère, à l'amitié divine. D'où sa méfiance constante pour les religiosités légalitaires, les théologies rationnelles, et les dévotions grégaires. « Après le Père, le Fils; après le Fils, le Saint-Esprit: les grandeurs ne se distinguent pas, elles s'accomplissent. Le Troisième Règne n'est pas la confusion ni l'opposition des deux autres, mais leur révélation dans la conscience de l'homme. Et l'homme alors possédé par l'Esprit, doit entrer en possession. Les plus amants de Dieu, les plus spirituels et les plus mystiques sont les plus suspects d'hérésie. »

Nulle âme ne fut moins servile que celle d'André Suarès, nulle n'aspira avec une telle ferveur, faite d'humilité et de colère, à l'amitié divine. D'où sa méfiance constante pour les religiosités légalitaires, les théologies rationnelles, et les dévotions grégaires. « Après le Père, le Fils; après le Fils, le Saint-Esprit: les grandeurs ne se distinguent pas, elles s'accomplissent. Le Troisième Règne n'est pas la confusion ni l'opposition des deux autres, mais leur révélation dans la conscience de l'homme. Et l'homme alors possédé par l'Esprit, doit entrer en possession. Les plus amants de Dieu, les plus spirituels et les plus mystiques sont les plus suspects d'hérésie. »

Cette hérésie, au demeurant, est moins une hérésie à l'égard du Dogme qu'une hérésie à l'égard de la société, de ce qu'en langage platonicien, Simone Weil, nomme « le gros animal » en quoi s'accomplissent, dans l'hybris, la vulgarité, la cupidité et la laideur, toutes les bestialités à visage humain : « J'ai su, dès longtemps, que nous étions à la fin d'une ère. On pouvait déjà voir les forces en guerre, celles que l'on croit en déclin, parce qu'elles ne savent plus se défendre, et celles qui se vantent de l'ascension. Toute la crasse de la conscience est sous nos yeux: la haine de la brute pour l'esprit, la rage de Caliban le Romain contre Archimède; la fureur de l'antisémite, qui masque le dessein d'anéantir l'Evangile; l'assaut du nombre et des masses; la rébellion de la matière, le monde aveugle du ventre et de l'automate contre le génie libre; la technique, cette servante maîtresse, dressée contre l'esprit qui, après l'avoir su créer, ne sait plus la tenir à la chaîne: enfin, tout ce qui doit obéir et qui n'est plus contenu, tout ce qu'il faut contenir et qui met la main sur le règne. »

Le Mal, pour André Suarès n'est autre que la Matière où s'abolissent toutes les formes, où s'éteignent les « actes d'être » de la forme. D'où précisément la mission paraclétique de l'Art. L'esthétique et la métaphysique, loin de s'exclure ou de parcourir des voies parallèles, n'existent que l'une par l'autre. La beauté est une victoire métaphysique de la forme sur la Matière: elle est aussi une victoire de la vérité et du bien. Cette victoire métaphysique est l'accomplissement de cette métaphysique de l'être à l'impératif qui s'écarte du dogme lorsque le dogme nous présente le destin indifférent comme une manifestation de la divine Providence. Pour André Suarès, il n'est pas question de se soumettre à la laideur, au mal, à la mort, sous prétexte qu'ils seraient eux aussi l'expression de la volonté divine. La Mal est privation du vrai, du beau et bien; il est ce paradoxal « être du non-être » qu'il faut affronter et surmonter par la remémoration et l'invention des formes. Le Mal est l'informe qui nous lie, nous englue, et tend à nous dissoudre dans cet égoïsme grégaire, dans cet individualisme de masse qui n'est autre que le triomphe de la Matière. « Le sort de la métaphysique est lié à celui du Paraclet. On ne vivra plus pour la misérable vie d'ici-bas, si bornée, si vaine, et qui est toute inscrite dans le cercle de l'intérêt égoïste: on cessera d'être en viager, pour toucher la rente d'une âme basse et sordide. Toute vie devra tendre à la sphère immortelle, où chacun n'aura et ne peut avoir que la place qu'il s'y est faite. »

Il ne saurait y avoir de véritable métaphysique de l'Art sans un double refus essentiel. Ni la pure soumission au destin (qu'abusivement des clercs fallacieux nommeront Providence), ni le refus du monde ne sauraient satisfaire à l'exigence chevaleresque d'André Suarès. Au renoncement, comme au consentement au destin comme il va, Suarès le Condottiere oppose un vigoureux: non possum ! Le Mal n'appartient pas à Dieu; il n'en est que l'absence ou l'oubli, comme la Matière n'est que l'absence de la Forme. Quand bien même il voit le monde comme l'espace tourmenté d'un combat contre le Mal, Suarès n'en demeure pas moins plus plotinien que manichéen ou cathare. Ce monde odieux, qui inclinerait presque au taedium vitae, au dégoût de la vie, n'est que la privation d'un autre monde, celui du Paraclet, qui flamboie dans l'attente ardente, sur l'horizon eschatologique. « L'ennui des grandes âmes ne vient pas d'elles-mêmes, mais des autres. On ne s'ennuie qu'avec les hommes, avec tous les neutres. On ne s'ennuie pas avec Dieu. »

Ce monde est « en creux » du Paraclet. Il est le « non-être », l'ennui, l'informe, le malheur que l'on combat et ce combat est de chaque seconde car, en chaque seconde, se tient la promesse du Paraclet, du Tiers Règne, que nous faisons advenir. « Ce qui nous sépare de l'Esprit est le seul malheur qui compte: hélas, il surgit de toute part; tout lui est occasion de nous faire obstacle. Ce mal nous guette, il est partout. » L'attente paraclétique est ainsi, non point passivité, mais activité créatrice où les formes nouvelles renaissent des formes vaincues, où l'instrument même de l'Art en vient à modifier celui qui en use, dans une connaissance plus profonde du monde et de lui-même. « Connaître Dieu, c'est être et faire. Etre dans le faire, et faire dans être. Tel est le miracle: une connaissance si adéquate de l'objet qu'elle est l'objet même ». L'être est « acte d'être », le « faire », autrement dit la poésie, est l'être même. Il n'est point antérieur à l'être; il est sa puissance instauratrice, éternellement contemporaine de ce qu'elle instaure. L'Art métaphysique est ce site incandescent où l'être et le faire sont une seule et même réalité.

Ce monde est « en creux » du Paraclet. Il est le « non-être », l'ennui, l'informe, le malheur que l'on combat et ce combat est de chaque seconde car, en chaque seconde, se tient la promesse du Paraclet, du Tiers Règne, que nous faisons advenir. « Ce qui nous sépare de l'Esprit est le seul malheur qui compte: hélas, il surgit de toute part; tout lui est occasion de nous faire obstacle. Ce mal nous guette, il est partout. » L'attente paraclétique est ainsi, non point passivité, mais activité créatrice où les formes nouvelles renaissent des formes vaincues, où l'instrument même de l'Art en vient à modifier celui qui en use, dans une connaissance plus profonde du monde et de lui-même. « Connaître Dieu, c'est être et faire. Etre dans le faire, et faire dans être. Tel est le miracle: une connaissance si adéquate de l'objet qu'elle est l'objet même ». L'être est « acte d'être », le « faire », autrement dit la poésie, est l'être même. Il n'est point antérieur à l'être; il est sa puissance instauratrice, éternellement contemporaine de ce qu'elle instaure. L'Art métaphysique est ce site incandescent où l'être et le faire sont une seule et même réalité.

L'Art paraclétique, tel que le conçoit André Suarès, en ressaisissant dans un même geste la métaphysique et la poésie, le vrai et le réel, serait ainsi le principe moral et politique par excellence : « Quel homme, s'il pense et se connaît digne de penser n'a pas senti qu'il tombe s'il ne s'élève ? » Azizoddin Nasafî, le grand philosophe persan de lignée ismaélienne et d'inspiration paraclétique, Jacob Böhme, Joachim de Flore, Marsile Ficin et les autres néoplatoniciens de la Renaissance tel que Pic de la Mirandole ou le Cardinal Egide de Viterbe, ne disent pas autre chose: l'homme dispose du pouvoir d'être, selon son cœur, supérieur aux Anges ou inférieur aux bêtes. L'humanitas n'est point une espèce parmi d'autre, comme le songent creusement les écologistes et les darwiniens, mais, en chaque individu, la possibilité magnifique, la liberté indicible d'être l'au-delà ou l'en-deçà de lui-même : « Fi de ce monde épais, compact et brutal. La masse est compacte. Le nombre est brutal. Tout ce qui est du nombre et de la masse est de la bête: la brute sent alors sa force et se connaît des droits contre l'esprit. Saint-Michel contre le dragon, Persée qui délivre Andromède, toujours l'esprit qui tombe vertical sur la brute. Tous les insectes tendent à l'unité dans le bonheur de la matière: plus de termites un à un, mais une seule termitière, et bientôt toutes les termitières en une seule. Le train mécanique du monde favorise ce mouvement: un seul tissu, le plus grossier de tous, et un organe unique. »

Cette termitière mondialiste, nous y sommes. Le Tribulat Bonhomet de Villiers de l'Isle-Adam y règne en maître, grosse termite forant ses galeries technologiques et financières dans les poutres du vieux monde. Nul compromis possible avec cette épaisseur, cette compacité, cette brutalité ! La rupture est totale, la guerre de tous les instants. Les âmes les plus conciliantes, les plus naturellement éprises de paix, les plus assoiffées de réconciliation, les plus douces, si elles sont grandes, sont conduites ainsi à un combat sans merci, à un cheminement, entre la Mort et le Diable, vers le scintillement nocturne de la Jérusalem Céleste. Là, enfin, si nous résistons (et la partie n'est point gagnée, loin s'en faut), notre esprit tombera vertical sur la brute, le Paraclet effusera en nous et la divine seigneurialité sera notre statut !

« Rien n'est moins près du Paraclet, que le dogme et le docteur, le temple et la théologie. La religion vit d'hérésie et meurt de scholastique. » Ces phrases dures, ces phrases qui heurtent ne sont pourtant pas le fait d'un homme qui méconnaît les splendeurs et les vérités de la Théologie. Mais que reste-t-il, à dire vrai, de la Théologie, quel office est celui des docteurs ? Ne s'accordent-ils point trop au monde comme il va ? L'hérésie telle que la nomme André Suarès ne serait-elle point ce retour à la « flamme blonde » et « l'ombre fraîche » de la véritable et immémoriale Sapience ? Si le Paraclet doit advenir, si le Tiers Règne transparaît déjà dans les œuvres des poètes et des métaphysiciens, dans le courage et le silence d'or de la sainteté, dans la ferveur des Amis de Dieu, n'est-ce point à dire que les théologies anciennes, les prophéties législatrices, les dogmes sont aussi destinés à s'ouvrir, à révéler enfin, comme la pierre brute les gemmes qu'elle dissimule, d'autres éclats, d'autres couleurs que les « docteurs de la loi » méconnurent ? Le Paraclet sera la Parole Retrouvée après la Parole Perdue, mais ces retrouvailles nous appartiennent; elles ne se délèguent point, elles ne se laissent point endiguer: elles emportent torrentueusement l'âme du pèlerin dans des épreuves qui n'appartiennent qu'à lui, de même que les œuvres d'un artiste, pour impersonnelles ou supra-personnelles qu'elles soient, n'en appartiennent pas moins à celui-ci, « par la triple précellence de la priorité, de la recherche et de la lutte »

Nous empruntons cette citation, non plus à André Suarès, mais à ce roman initiatique ismaélien, commenté par Henry Corbin, auquel nous faisions allusion plus haut: « Savoir, c'est recevoir une information d'un autre. Comprendre, c'est voir soi-même de ses propres yeux. » Le Paraclet n'appartient point au dogme, il ne se récite point, il n'administre aucune conformité, il advient, il est le regard même, lorsque les yeux de chair se changent en yeux de feu. L'espace et le temps profanes sont alors frappés d'inconsistance, car le temps est devenu espace. Et ce qui se disait dans le secret des gnoses iraniennes entre en concordance avec l'attente de Caërdal et du Condottiere, ces deux figures suarésiennes. Il est ainsi permis de voir en André Suarès à la fois l'héritier et l'intercesseur, le continuateur et le recréateur de cet éternel combat entre le dogme oublieux de son propre sens, et le sens reconquis, la Parole Retrouvée par ses propres forces, par l'entremise d'un homme. « La vue du Paraclet est à moi. Tout ce qu'elle a de merveilleux est mien (...), je ne veux pas me laisser dépouiller d'une vaste espérance. Je ne laisse pas mon droit d'aînesse pour un plat de lentilles véreuses, bouillies dans un journal ». La révolte d'André Suarès est légitime, sa vision lui appartient, même si elle apparût à d'autres, et par-delà dix siècles le philosophe inconnu iranien lui donne raison: « C'est qu'en effet celui qui cherche le vrai sans connaître les portes de la recherche, celui-là sera d'autant plus prompt à accuser les autres d'erreur, et cela parce que les éclats du faux se manifestent par l'hypocrisie et l'accord des opinions, le conformisme ou de dogmatisme du groupe, tandis que les éclats du Vrai se manifestent par l'épreuve que l'on affronte et les passions que l'on déchaîne contre soi. »

Nous empruntons cette citation, non plus à André Suarès, mais à ce roman initiatique ismaélien, commenté par Henry Corbin, auquel nous faisions allusion plus haut: « Savoir, c'est recevoir une information d'un autre. Comprendre, c'est voir soi-même de ses propres yeux. » Le Paraclet n'appartient point au dogme, il ne se récite point, il n'administre aucune conformité, il advient, il est le regard même, lorsque les yeux de chair se changent en yeux de feu. L'espace et le temps profanes sont alors frappés d'inconsistance, car le temps est devenu espace. Et ce qui se disait dans le secret des gnoses iraniennes entre en concordance avec l'attente de Caërdal et du Condottiere, ces deux figures suarésiennes. Il est ainsi permis de voir en André Suarès à la fois l'héritier et l'intercesseur, le continuateur et le recréateur de cet éternel combat entre le dogme oublieux de son propre sens, et le sens reconquis, la Parole Retrouvée par ses propres forces, par l'entremise d'un homme. « La vue du Paraclet est à moi. Tout ce qu'elle a de merveilleux est mien (...), je ne veux pas me laisser dépouiller d'une vaste espérance. Je ne laisse pas mon droit d'aînesse pour un plat de lentilles véreuses, bouillies dans un journal ». La révolte d'André Suarès est légitime, sa vision lui appartient, même si elle apparût à d'autres, et par-delà dix siècles le philosophe inconnu iranien lui donne raison: « C'est qu'en effet celui qui cherche le vrai sans connaître les portes de la recherche, celui-là sera d'autant plus prompt à accuser les autres d'erreur, et cela parce que les éclats du faux se manifestent par l'hypocrisie et l'accord des opinions, le conformisme ou de dogmatisme du groupe, tandis que les éclats du Vrai se manifestent par l'épreuve que l'on affronte et les passions que l'on déchaîne contre soi. »

Les « éclats du vrai » pour être les éclats d’une vérité universelle, verticale, n'en appartiennent pas moins, comme son espérance, à celui qui affronte l'épreuve et déchaîne les passions contre soi. Suarès, au contraire de tant d'écrivains de son siècle, prompts à se reposer dans quelque idéologie, poursuit son périple, jusqu'à la fin, sans égards pour tout ce qui peut affaiblir son élan, assourdir ses appels, l'incliner enfin vers l'un ou l'autre bords qui feignent de s'affronter mais qui ne vivent que l'un de l'autre, complices histrionesques et meurtriers, où le dévot n'existe que par l'anticlérical et inversement, où les opinions, de plus en plus rudimentaires tiennent lieu de pensée, reléguant toute véritable pensée dans la marge. « Dans la marge où s'allument les étoiles et la lumière, au flanc de la révélation et de la réalité religieuse, il y a une métaphysique de Saint-Paul et de Saint-Jean: elle est héroïque, à mon sens comme elle est sainte: une pensée nouvelle est là, un monde neuf de l'esprit. La plupart des théologiens sont les esclaves de l'expression. »

Ne pas être esclave de l'expression, tout est là. Retourner en amont dans la chose dite vers le Dire lui-même, le Logos ou le Verbe. « La connaissance, nous dit le récit ismaélien, est vastitude ». Nous n'eussions pas été surpris de trouver la même phrase sous la plume de Suarès. Rien d'étonnant à cela puisque le « Javanmard » persan, le chevalier spirituel, et le poète français cherchent la même chose, sont en attente du même bien, avec la même violence du cœur, avec la même grandeur d'âme.

Il est difficile de contenter une grande âme. Les idéologies, ces hochets babouinesques, n'y parviennent. Les « grandes idées » elles-mêmes, lorsqu'elles sont générales, y défaillent. Le Paraclet quoiqu'on en veuille, n'appartient pas aux médiocres mais aux indomptables, il n'annonce pas une conformité nouvelle, une autre Loi, d'autres doctorales certitudes, mais une vastitude jusqu'alors impressentie. Les charmes du beau langage, les puissances rhétoriques ne suffisent point à combler, elles ne sauraient tenir lieu de révélation. Entre Bossuet et Pascal, Suarès choisit Pascal, qui résiste: « L'indomptable génie qui s'élève au plus haut dans l'ordre de la charité, rien n'est si grand. Au prix de cette grandeur, les politiques et les conquérants sont des bousiers ». Il y a chez les clercs, enclins à la trahison, cette honte, cette mauvaise conscience poisseuse dont ils croient s'affranchir en s'adonnant à une puissance du temps, un déterminisme majeur qui peut être le prolétariat ou la race, l'Etat ou l'économie, peu importe. Si craintifs dans leur solitude studieuse, dont ils déméritent, dont ils ne savent pas voir ni soutenir la grandeur, ils s'agrègent à tout ce qui leur semble devoir être le « sens de l'histoire », le « progrès », l'avancée du monde comme il va. De la sorte, ils se rendent superflus en croyant se rendre nécessaires, voire en s'affirmant à « l'avant-garde » de cette nécessité. De ce lamentable mensonge, de cette odieuse traîtrise, André Suarès fut bien l'un des rares à être entièrement exempt. Ces chantres de la termitière ne troublèrent jamais son jugement, et ce qu'il dit de Pascal vaut pour lui-même: « seul contre tous » ! Cette solitude toutefois n'est pas une pure autarcie; elle est une solitude de communion, de prière. Elle n'est pas même, comme on l'a dit assez bassement, « ombrageuse ». Pour le caractère, une devise suffit: ne pas aboyer avec les chiens, ne pas être de la meute. Cette exigence morale suffit-elle à nous faire « ombrageux » aux yeux du monde: c'est alors que le monde est bien pénombreux !

« On ne doit rien rendre à César que ce qui ne vaut pas la peine qu'on le garde. La prise de César sur le Paraclet fait horreur, comme celle du corps sur l'Esprit, et de la pourriture sur l'âme. La chair est vouée à la corruption, quoiqu'il arrive. Le désastre de l'âme est qu'elle soit corrompue: car elle peut être incorruptible. » C'est assez dire que le Paraclet n'est pas un mouvement de la dialectique de l'Histoire, qu'il ne succède point, dans le temps, à d'autres puissances dont l'abrogation ne serait qu'un changement de masque. Le Paraclet ne vaut que pour l'Esseulé, et c'est alors qu'il vaut pour tous, pour tous les hommes et tous les anges, tous les arbres, tous les oiseaux, toutes les pierres, et même pour les insectes ou les reptiles blafards qui vivent sous les pierres. « On fait soi-même sa vie éternelle. On n'est jugé que par soi. »

Que n'avons-nous tressé des louanges à la France, que n'avons-nous chanté l'Europe clairvoyante et musicienne ! Que de liens subtils nous unissent à notre histoire, et pour commencer ce fil d'Ariane du langage écrit qui trace ses boucles infiniment au fil de notre pensée. Nous sommes les premiers à nous reconnaître héritiers et presque inépuisablement redevables aux hommes qui nous précédèrent; mais cette gratitude, il nous appartient encore de la dire; cette lieutenance nous incombe dans la solitude. Et dans les temps obscurs, il advient qu'un « seul contre tous » soit, dans son esseulement même, la sauvegarde de tous les autres, qu'il soit la mémoire préservée et la révolte sainte contre le destin. Cet "Unique pour un Unique", ou, comme l'eût dit Angélus Silésius, cet « éclair dans un éclair » est la pure éclaircie où le Moi s'abolit dans sa lieutenance divine.

L'impératif divin, le « soit ! » illuminateur se prouve en faisant de chacun un « unique ». Qu'en ce monde toute chose fût dissemblable, qu'il n'y eût point un flocon de neige à l'exacte ressemblance de son voisin dans la nuit de Décembre, cela vaut bien toutes les démonstrations de l'existence de Dieu. Au demeurant, Dieu n'existe pas. C'est à trop croire en l'existence de Dieu que se gonflent les grenouilles de bénitier, que s'hypertrophie le Moi des fanatiques, ces bœufs attelés. Là où il faudrait se dépouiller, se dénuder, s'abolir, le fanatique se vêt, s'adorne, s'affirme. Il ne mesure nullement ce qu'il convient de restituer à César car il veut être César à la place de César. Le pouvoir l'enivre plus encore que la puissance, l'existence lui paraît plus adorable que l'être, surtout lorsque ce qui existe, il croit le posséder. Le fanatique est ainsi l'avers du progressiste. Là encore Suarès voit juste, avant tout le monde. Ce ne sont point des contraires qui se combattent, mais des semblables, autrement dit deux formes de grégarisme au sein de la même termitière, et l'on hésite franchement à trancher pour savoir laquelle est la pire. Le pire ne se mesure point. « Au fond de tous les fanatiques, grouille l'hydre: le plus hideux amour-propre. Ils font semblant de servir un Dieu; plus d'un le croit peut-être, tant les fanatiques ont de complaisance à eux-mêmes, tant ils sont étroits et obscurcis par leurs propres ténèbres. Mais ils ne respirent que l'orgueil d'être soi. Ils sont prêts à tous les attentats, à tous les crimes pour continuer de prévaloir. Et ils font parler Dieu, l'Etat, la gloire, ou quelque autre abjecte incarnation de l'Empire. Ils sont stupide à la racine; et d'autant plus forte est la racine en eux qu'ils sont plus stupides. Le propre du fanatisme, en attendant que Dieu parle, est de faire parler Dieu. Et, bien entendu, la plupart ils n'y croient pas: il leur suffit de confondre Dieu avec soi. Les plus scélérats y réunissent mieux que les autres. »

L'impératif divin, le « soit ! » illuminateur se prouve en faisant de chacun un « unique ». Qu'en ce monde toute chose fût dissemblable, qu'il n'y eût point un flocon de neige à l'exacte ressemblance de son voisin dans la nuit de Décembre, cela vaut bien toutes les démonstrations de l'existence de Dieu. Au demeurant, Dieu n'existe pas. C'est à trop croire en l'existence de Dieu que se gonflent les grenouilles de bénitier, que s'hypertrophie le Moi des fanatiques, ces bœufs attelés. Là où il faudrait se dépouiller, se dénuder, s'abolir, le fanatique se vêt, s'adorne, s'affirme. Il ne mesure nullement ce qu'il convient de restituer à César car il veut être César à la place de César. Le pouvoir l'enivre plus encore que la puissance, l'existence lui paraît plus adorable que l'être, surtout lorsque ce qui existe, il croit le posséder. Le fanatique est ainsi l'avers du progressiste. Là encore Suarès voit juste, avant tout le monde. Ce ne sont point des contraires qui se combattent, mais des semblables, autrement dit deux formes de grégarisme au sein de la même termitière, et l'on hésite franchement à trancher pour savoir laquelle est la pire. Le pire ne se mesure point. « Au fond de tous les fanatiques, grouille l'hydre: le plus hideux amour-propre. Ils font semblant de servir un Dieu; plus d'un le croit peut-être, tant les fanatiques ont de complaisance à eux-mêmes, tant ils sont étroits et obscurcis par leurs propres ténèbres. Mais ils ne respirent que l'orgueil d'être soi. Ils sont prêts à tous les attentats, à tous les crimes pour continuer de prévaloir. Et ils font parler Dieu, l'Etat, la gloire, ou quelque autre abjecte incarnation de l'Empire. Ils sont stupide à la racine; et d'autant plus forte est la racine en eux qu'ils sont plus stupides. Le propre du fanatisme, en attendant que Dieu parle, est de faire parler Dieu. Et, bien entendu, la plupart ils n'y croient pas: il leur suffit de confondre Dieu avec soi. Les plus scélérats y réunissent mieux que les autres. »

Le Paraclet, le Troisième Règne, est ainsi une tierce voie, à égale distance de l'adorateur de la Matière et du narcissique religieux qui se renvoient l'un à l'autre cette ombre du Mal qu'ils refusent de voir en eux-mêmes. « La venue du Paraclet est une révélation, l'Avent de l'Esprit. Ce que les mystiques de l'Age Chrétien ont entendu par le Saint-Esprit n'est qu'une prophétie, comme celles d'Isaïe annoncent le Nouveau Testament dans la langue, la trame et les mœurs de l'Ancien. Mais ceux-là ne sont qu'à la surface de la pensée, qui n'ont pas le pressentiment de l'objet réel que la prophétie décèle dans le brouillard même où elle s'enveloppe. Comme le sait si bien le plus vaste des voyants, Shakespeare, il est un monde entre le ciel et la terre: inconnu, il est à connaître, tout de même que l'homme est à être, car il n'est pas. Ou, du moins, pas encore: il ne tient à l'esprit, à la charité et à l'amour que par des radicelles: le grand chêne n'est pas sorti de terre, dans toute sa hauteur et toutes son étendue. »

La prose d'André Suarès est une rafale de flèches qui, presque toutes, touchent au centre des cibles. S'il est une esthétique du style, chez Suarès, elle est de saisir l'idée au vif de l'instant, de s'emparer d'elle immédiatement. Telle idée laissée à l'abandon, lorsque nous la retrouvons, est moisie. Telle autre, laissée à d'indignes propagandistes devient adipeuse. Le Paraclet, cet « Avent de l'Esprit » choisit ses élus parmi les sveltes et les rapides. La métaphysique de Suarès gagne à son allure stendhalienne. La hâte, l'impatience loin d'être des défauts sont les conditions nécessaires à la justesse, surtout lorsqu'il est question du Paraclet. Car le Paraclet nous tarde; nous n'en pouvons plus d'en être éloigné. Le poète-métaphysicien du Paraclet est, par définition, un impatient. Il ne consent plus aux atermoiements. C'est ainsi que, pour Suarès, le Paraclet ne saurait être une nouvelle prophétie mais bien l'accomplissement présent, dans la lumière et le feu, des prophéties anciennes. Il ne s'agit point de se reporter à quelque futur hypothétique, mais de faire advenir le Paraclet, ou, plus exactement, de prendre conscience qu'il est déjà advenu. « Le Paraclet met fin à toute Eglise. Dieu n'est pas avec les Eglises; car les Eglises mettent la main sur Dieu. Toutes, leur vœu est de tenir l'Esprit en esclavage. Par elles, il tombe sous la tutelle de César, d'Assur et de la force. Le règne du Paraclet n'est rien s'il n'est celui qui met fin au règne de la force. »

Au règne de la Théologie doit succéder le Règne de la Théognosis, de même qu'au savoir doit succéder la connaissance et à l'obéissance l'amour. « Voilà enfin la raison qui prend conscience de la raison. » Cette raison qui s'est interrogée sur sa propre raison d'être, qui ne s'est point idolâtrée elle-même comme « déesse raison », est la fine pointe du doute et du réel qui s'offre à la prière. « La France pense toujours dans le concret métaphysique, chaque fois qu'elle s'élève à philosopher. » Cette métaphysique concrète n'est autre que le réel que nous masquent les convictions, les abstractions, les idéologies, les fanatismes de toutes sortes, dont le moindre n'est pas le fanatisme de la raison et de la Matière.

Métaphysique concrète, la prière est le « faire advenir », l'acte poétique accomplissant le pressentiment prophétique. « Non plus serviteur mais ami », comme le dit l'Evangile de Jean, l'homme de prière, selon la formule de Maître Eckhart, « ne trafique point avec Notre Seigneur » ni ne renonce aux ressources de la raison. Les œuvres sont des prières destinées à sauver ceux qui ne pas savent prier et ceux-là encore qui savent prier mais n'entendent point d'échos dans les nuées amassées au-dessus de leurs têtes. Ils se courbent alors et veulent convaincre autrui à vivre, comme eux, penchés: ce qu'ils nomment leur « prosélytisme ». L'inclination est forte, chez les dévots, à vouloir faire croire d'autres qu'eux-mêmes à ce dont ils croient si peu. Le fanatisme, dont on glose beaucoup ces derniers temps, n'est pas une intensification de la croyance, mais son épuisement. Les fanatiques ne vivent que dans une seule crainte: n'être pas assez nombreux, n'être pas assez agrégés dans leurs incertitudes. D'où leur girouettisme notoire. Mais ce n'est point le souffle de l'Esprit qui les oriente mais le typhon de l'Histoire humaine « pleine de bruits et de fureurs ». Ils veulent rassembler, marcher du même pas, chanter ou vociférer en chœur au bord des routes, ou, mieux encore, sur les écrans de télévision. Ils ignorent tout de la solitude du cœur, de l'esseulement de la pensée, de l'Un dont ils se targuent et qu'ils réduisent aux dimensions de leur Moi, voire de leurs petites affaires financières.

Métaphysique concrète, la prière est le « faire advenir », l'acte poétique accomplissant le pressentiment prophétique. « Non plus serviteur mais ami », comme le dit l'Evangile de Jean, l'homme de prière, selon la formule de Maître Eckhart, « ne trafique point avec Notre Seigneur » ni ne renonce aux ressources de la raison. Les œuvres sont des prières destinées à sauver ceux qui ne pas savent prier et ceux-là encore qui savent prier mais n'entendent point d'échos dans les nuées amassées au-dessus de leurs têtes. Ils se courbent alors et veulent convaincre autrui à vivre, comme eux, penchés: ce qu'ils nomment leur « prosélytisme ». L'inclination est forte, chez les dévots, à vouloir faire croire d'autres qu'eux-mêmes à ce dont ils croient si peu. Le fanatisme, dont on glose beaucoup ces derniers temps, n'est pas une intensification de la croyance, mais son épuisement. Les fanatiques ne vivent que dans une seule crainte: n'être pas assez nombreux, n'être pas assez agrégés dans leurs incertitudes. D'où leur girouettisme notoire. Mais ce n'est point le souffle de l'Esprit qui les oriente mais le typhon de l'Histoire humaine « pleine de bruits et de fureurs ». Ils veulent rassembler, marcher du même pas, chanter ou vociférer en chœur au bord des routes, ou, mieux encore, sur les écrans de télévision. Ils ignorent tout de la solitude du cœur, de l'esseulement de la pensée, de l'Un dont ils se targuent et qu'ils réduisent aux dimensions de leur Moi, voire de leurs petites affaires financières.

L'Un instaurateur, le Dieu transcendant exige beaucoup moins et infiniment plus, il nous dit Esto ! Ce « soit ! » à l'impératif, est le principe de la prière qui est vastitude reconquise, délivrance de la bestialité collective. L'homme qui s'offre à la prière, peu lui importe que ces mots s'accordent ou non aux convenances du temps : « Il lui faut un espace sans mesure à la prison où il est confiné. Ne sachant ni le pays ni la route, aveugle même, il vole en esprit: il bondit vers il ne sait qui d'infiniment supérieur à lui-même, et à toute la nature, d'infiniment meilleur, d'infiniment plus beau, plus vrai, plus doux et plus puissant: une réalité qui les contient et les accomplit toutes. En sorte que se connaître pleinement soi-même, c'est déjà être forcé de prier. Et ceux qui ne prient pas ou s'en moquent, si fameux philosophes qu'ils se croient, si libres ou si hardis, sont des oiseaux sans ailes: ils sont bornés à la basse-cour: ces volatiles s'élèvent jusqu'au perchoir logique, ainsi les paons, ces dindons rois de Golconde. Mais ils n'ont pas l'envergure. La prière est de l'amour qui prend son vol vers l'Esprit. »

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

« Tout est voile en plein ciel. Rien n'est allégorie et tout est Symbole ». Là se précise la métaphysique d'André Suarès dont l'œuvre toute entière semble destinée à nous délivrer de la fadaise allégorique et à laisser resplendir en nous la beauté et la vérité du Symbole. Alors que l'allégorie s'abolit dans ce qu'elle allégorise, qu'elle n'est qu'une formulation provisoire, vouée à périr dans l'abstraction qu'elle désigne, le Symbole sauvegarde le visible dans l'invisible et l'invisible dans le visible. La part visible du Symbole est inséparable de sa part invisible; elle demeure dans le mystère ingénu de sa forme, de sa vocation; et de ne point s'étioler dans l'invisible auquel elle se rapporte, lorsque nous l'atteignons, elle acquiert, ici-bas, comme pour la première fois, la splendeur de la beauté dont elle est le nom et l'épiphanie.

« Tout est voile en plein ciel. Rien n'est allégorie et tout est Symbole ». Là se précise la métaphysique d'André Suarès dont l'œuvre toute entière semble destinée à nous délivrer de la fadaise allégorique et à laisser resplendir en nous la beauté et la vérité du Symbole. Alors que l'allégorie s'abolit dans ce qu'elle allégorise, qu'elle n'est qu'une formulation provisoire, vouée à périr dans l'abstraction qu'elle désigne, le Symbole sauvegarde le visible dans l'invisible et l'invisible dans le visible. La part visible du Symbole est inséparable de sa part invisible; elle demeure dans le mystère ingénu de sa forme, de sa vocation; et de ne point s'étioler dans l'invisible auquel elle se rapporte, lorsque nous l'atteignons, elle acquiert, ici-bas, comme pour la première fois, la splendeur de la beauté dont elle est le nom et l'épiphanie.  Les ultimes pages écrites par André Suarès, réunies sous le titre Le Paraclet (et que nous devons lire exactement, selon la formule consacrée, comme son « testament spirituel ») ressaisissent en un seul geste les préoccupations esthétiques, métaphysiques, religieuses et morales de l'auteur. Elles sont à la fois son Ecce homo et un viatique pour ses successeurs. Elles récapitulent non moins qu'elles annoncent. Le dernier mot est toujours un avant-dire.

Les ultimes pages écrites par André Suarès, réunies sous le titre Le Paraclet (et que nous devons lire exactement, selon la formule consacrée, comme son « testament spirituel ») ressaisissent en un seul geste les préoccupations esthétiques, métaphysiques, religieuses et morales de l'auteur. Elles sont à la fois son Ecce homo et un viatique pour ses successeurs. Elles récapitulent non moins qu'elles annoncent. Le dernier mot est toujours un avant-dire.  Ne nous leurrons pas davantage: l'Art sera paraclétique ou ne sera pas. Tout Art est sacré par définition, c'est-à-dire par provenance et par destination. L'Art profane fut une utopie fallacieuse qui finit comme nous la voyons: en calembredaines publicitaires. Le grand Art moderne fut une reconquête du sacré contre les bondieuseries et les saintsulpiceries « réalistes ». Le retour aux ibères et aux étrusques de Picasso, le catholicisme mystique de Cézanne (dont il conviendrait de relire les écrits), les subtiles épiphanies de Vuillard qui irisent et approfondissent le réel, qui dévoilent ce réel qui est vrai et cette vérité qui est réelle, offrent au regard ce qu'il faut bien considérer comme les étapes d'un cheminement, les moments d'un combat qui ne sauraient se résoudre en une théologie rationnelle. « Paraclet, Paraclet, Saint-Esprit, sois l'hôte: reçois et sois reçu ».

Ne nous leurrons pas davantage: l'Art sera paraclétique ou ne sera pas. Tout Art est sacré par définition, c'est-à-dire par provenance et par destination. L'Art profane fut une utopie fallacieuse qui finit comme nous la voyons: en calembredaines publicitaires. Le grand Art moderne fut une reconquête du sacré contre les bondieuseries et les saintsulpiceries « réalistes ». Le retour aux ibères et aux étrusques de Picasso, le catholicisme mystique de Cézanne (dont il conviendrait de relire les écrits), les subtiles épiphanies de Vuillard qui irisent et approfondissent le réel, qui dévoilent ce réel qui est vrai et cette vérité qui est réelle, offrent au regard ce qu'il faut bien considérer comme les étapes d'un cheminement, les moments d'un combat qui ne sauraient se résoudre en une théologie rationnelle. « Paraclet, Paraclet, Saint-Esprit, sois l'hôte: reçois et sois reçu ».  C'est assez pour comprendre que le Paraclet est à la fois au principe d'une Quête chevaleresque et d'une attente eschatologique. Toutefois cette attente ne sera point passive: elle ne sera pas ce consentement au destin que les matérialistes nomment déterminisme et que certains dévots veulent faire passer, en la profanant odieusement, pour un assentiment à la divine Providence. Pour André Suarès, le Règne n'advient que pour autant que nous le fassions advenir. L'attente n'est point soumise, elle est ardente: elle est cette attention ardente qui est le sens et la vertu même de la poésie, de l'acte d'être à l'impératif de celui qui crée dans le péril, dans l'attente extrême où tout se joue dans l'instant et à jamais: « A chaque pas, le coup de dé: le risque de tout perdre se joue contre une chance éternelle. Il ne s'agit pas de repos: la paix est dans la victoire, et l'on ne vainc que dans la lutte. Cette palme pousse sur l'arbre sacré de la connaissance. Le jardin de l'esprit est l'Eden, dont nul ne peut être chassé, s'il entre. Ouvre-le, Paraclet: c'est ton paradis. En proie à ton désir insatiable, l'homme en quête de son éternité, Paraclet, t'invoque: il t'appelle, entends sa voix et réponds-lui ».

C'est assez pour comprendre que le Paraclet est à la fois au principe d'une Quête chevaleresque et d'une attente eschatologique. Toutefois cette attente ne sera point passive: elle ne sera pas ce consentement au destin que les matérialistes nomment déterminisme et que certains dévots veulent faire passer, en la profanant odieusement, pour un assentiment à la divine Providence. Pour André Suarès, le Règne n'advient que pour autant que nous le fassions advenir. L'attente n'est point soumise, elle est ardente: elle est cette attention ardente qui est le sens et la vertu même de la poésie, de l'acte d'être à l'impératif de celui qui crée dans le péril, dans l'attente extrême où tout se joue dans l'instant et à jamais: « A chaque pas, le coup de dé: le risque de tout perdre se joue contre une chance éternelle. Il ne s'agit pas de repos: la paix est dans la victoire, et l'on ne vainc que dans la lutte. Cette palme pousse sur l'arbre sacré de la connaissance. Le jardin de l'esprit est l'Eden, dont nul ne peut être chassé, s'il entre. Ouvre-le, Paraclet: c'est ton paradis. En proie à ton désir insatiable, l'homme en quête de son éternité, Paraclet, t'invoque: il t'appelle, entends sa voix et réponds-lui ». Nulle âme ne fut moins servile que celle d'André Suarès, nulle n'aspira avec une telle ferveur, faite d'humilité et de colère, à l'amitié divine. D'où sa méfiance constante pour les religiosités légalitaires, les théologies rationnelles, et les dévotions grégaires. « Après le Père, le Fils; après le Fils, le Saint-Esprit: les grandeurs ne se distinguent pas, elles s'accomplissent. Le Troisième Règne n'est pas la confusion ni l'opposition des deux autres, mais leur révélation dans la conscience de l'homme. Et l'homme alors possédé par l'Esprit, doit entrer en possession. Les plus amants de Dieu, les plus spirituels et les plus mystiques sont les plus suspects d'hérésie. »

Nulle âme ne fut moins servile que celle d'André Suarès, nulle n'aspira avec une telle ferveur, faite d'humilité et de colère, à l'amitié divine. D'où sa méfiance constante pour les religiosités légalitaires, les théologies rationnelles, et les dévotions grégaires. « Après le Père, le Fils; après le Fils, le Saint-Esprit: les grandeurs ne se distinguent pas, elles s'accomplissent. Le Troisième Règne n'est pas la confusion ni l'opposition des deux autres, mais leur révélation dans la conscience de l'homme. Et l'homme alors possédé par l'Esprit, doit entrer en possession. Les plus amants de Dieu, les plus spirituels et les plus mystiques sont les plus suspects d'hérésie. » Ce monde est « en creux » du Paraclet. Il est le « non-être », l'ennui, l'informe, le malheur que l'on combat et ce combat est de chaque seconde car, en chaque seconde, se tient la promesse du Paraclet, du Tiers Règne, que nous faisons advenir. « Ce qui nous sépare de l'Esprit est le seul malheur qui compte: hélas, il surgit de toute part; tout lui est occasion de nous faire obstacle. Ce mal nous guette, il est partout. » L'attente paraclétique est ainsi, non point passivité, mais activité créatrice où les formes nouvelles renaissent des formes vaincues, où l'instrument même de l'Art en vient à modifier celui qui en use, dans une connaissance plus profonde du monde et de lui-même. « Connaître Dieu, c'est être et faire. Etre dans le faire, et faire dans être. Tel est le miracle: une connaissance si adéquate de l'objet qu'elle est l'objet même ». L'être est « acte d'être », le « faire », autrement dit la poésie, est l'être même. Il n'est point antérieur à l'être; il est sa puissance instauratrice, éternellement contemporaine de ce qu'elle instaure. L'Art métaphysique est ce site incandescent où l'être et le faire sont une seule et même réalité.

Ce monde est « en creux » du Paraclet. Il est le « non-être », l'ennui, l'informe, le malheur que l'on combat et ce combat est de chaque seconde car, en chaque seconde, se tient la promesse du Paraclet, du Tiers Règne, que nous faisons advenir. « Ce qui nous sépare de l'Esprit est le seul malheur qui compte: hélas, il surgit de toute part; tout lui est occasion de nous faire obstacle. Ce mal nous guette, il est partout. » L'attente paraclétique est ainsi, non point passivité, mais activité créatrice où les formes nouvelles renaissent des formes vaincues, où l'instrument même de l'Art en vient à modifier celui qui en use, dans une connaissance plus profonde du monde et de lui-même. « Connaître Dieu, c'est être et faire. Etre dans le faire, et faire dans être. Tel est le miracle: une connaissance si adéquate de l'objet qu'elle est l'objet même ». L'être est « acte d'être », le « faire », autrement dit la poésie, est l'être même. Il n'est point antérieur à l'être; il est sa puissance instauratrice, éternellement contemporaine de ce qu'elle instaure. L'Art métaphysique est ce site incandescent où l'être et le faire sont une seule et même réalité. Nous empruntons cette citation, non plus à André Suarès, mais à ce roman initiatique ismaélien, commenté par Henry Corbin, auquel nous faisions allusion plus haut: « Savoir, c'est recevoir une information d'un autre. Comprendre, c'est voir soi-même de ses propres yeux. » Le Paraclet n'appartient point au dogme, il ne se récite point, il n'administre aucune conformité, il advient, il est le regard même, lorsque les yeux de chair se changent en yeux de feu. L'espace et le temps profanes sont alors frappés d'inconsistance, car le temps est devenu espace. Et ce qui se disait dans le secret des gnoses iraniennes entre en concordance avec l'attente de Caërdal et du Condottiere, ces deux figures suarésiennes. Il est ainsi permis de voir en André Suarès à la fois l'héritier et l'intercesseur, le continuateur et le recréateur de cet éternel combat entre le dogme oublieux de son propre sens, et le sens reconquis, la Parole Retrouvée par ses propres forces, par l'entremise d'un homme. « La vue du Paraclet est à moi. Tout ce qu'elle a de merveilleux est mien (...), je ne veux pas me laisser dépouiller d'une vaste espérance. Je ne laisse pas mon droit d'aînesse pour un plat de lentilles véreuses, bouillies dans un journal ». La révolte d'André Suarès est légitime, sa vision lui appartient, même si elle apparût à d'autres, et par-delà dix siècles le philosophe inconnu iranien lui donne raison: « C'est qu'en effet celui qui cherche le vrai sans connaître les portes de la recherche, celui-là sera d'autant plus prompt à accuser les autres d'erreur, et cela parce que les éclats du faux se manifestent par l'hypocrisie et l'accord des opinions, le conformisme ou de dogmatisme du groupe, tandis que les éclats du Vrai se manifestent par l'épreuve que l'on affronte et les passions que l'on déchaîne contre soi. »

Nous empruntons cette citation, non plus à André Suarès, mais à ce roman initiatique ismaélien, commenté par Henry Corbin, auquel nous faisions allusion plus haut: « Savoir, c'est recevoir une information d'un autre. Comprendre, c'est voir soi-même de ses propres yeux. » Le Paraclet n'appartient point au dogme, il ne se récite point, il n'administre aucune conformité, il advient, il est le regard même, lorsque les yeux de chair se changent en yeux de feu. L'espace et le temps profanes sont alors frappés d'inconsistance, car le temps est devenu espace. Et ce qui se disait dans le secret des gnoses iraniennes entre en concordance avec l'attente de Caërdal et du Condottiere, ces deux figures suarésiennes. Il est ainsi permis de voir en André Suarès à la fois l'héritier et l'intercesseur, le continuateur et le recréateur de cet éternel combat entre le dogme oublieux de son propre sens, et le sens reconquis, la Parole Retrouvée par ses propres forces, par l'entremise d'un homme. « La vue du Paraclet est à moi. Tout ce qu'elle a de merveilleux est mien (...), je ne veux pas me laisser dépouiller d'une vaste espérance. Je ne laisse pas mon droit d'aînesse pour un plat de lentilles véreuses, bouillies dans un journal ». La révolte d'André Suarès est légitime, sa vision lui appartient, même si elle apparût à d'autres, et par-delà dix siècles le philosophe inconnu iranien lui donne raison: « C'est qu'en effet celui qui cherche le vrai sans connaître les portes de la recherche, celui-là sera d'autant plus prompt à accuser les autres d'erreur, et cela parce que les éclats du faux se manifestent par l'hypocrisie et l'accord des opinions, le conformisme ou de dogmatisme du groupe, tandis que les éclats du Vrai se manifestent par l'épreuve que l'on affronte et les passions que l'on déchaîne contre soi. »

L'impératif divin, le « soit ! » illuminateur se prouve en faisant de chacun un « unique ». Qu'en ce monde toute chose fût dissemblable, qu'il n'y eût point un flocon de neige à l'exacte ressemblance de son voisin dans la nuit de Décembre, cela vaut bien toutes les démonstrations de l'existence de Dieu. Au demeurant, Dieu n'existe pas. C'est à trop croire en l'existence de Dieu que se gonflent les grenouilles de bénitier, que s'hypertrophie le Moi des fanatiques, ces bœufs attelés. Là où il faudrait se dépouiller, se dénuder, s'abolir, le fanatique se vêt, s'adorne, s'affirme. Il ne mesure nullement ce qu'il convient de restituer à César car il veut être César à la place de César. Le pouvoir l'enivre plus encore que la puissance, l'existence lui paraît plus adorable que l'être, surtout lorsque ce qui existe, il croit le posséder. Le fanatique est ainsi l'avers du progressiste. Là encore Suarès voit juste, avant tout le monde. Ce ne sont point des contraires qui se combattent, mais des semblables, autrement dit deux formes de grégarisme au sein de la même termitière, et l'on hésite franchement à trancher pour savoir laquelle est la pire. Le pire ne se mesure point. « Au fond de tous les fanatiques, grouille l'hydre: le plus hideux amour-propre. Ils font semblant de servir un Dieu; plus d'un le croit peut-être, tant les fanatiques ont de complaisance à eux-mêmes, tant ils sont étroits et obscurcis par leurs propres ténèbres. Mais ils ne respirent que l'orgueil d'être soi. Ils sont prêts à tous les attentats, à tous les crimes pour continuer de prévaloir. Et ils font parler Dieu, l'Etat, la gloire, ou quelque autre abjecte incarnation de l'Empire. Ils sont stupide à la racine; et d'autant plus forte est la racine en eux qu'ils sont plus stupides. Le propre du fanatisme, en attendant que Dieu parle, est de faire parler Dieu. Et, bien entendu, la plupart ils n'y croient pas: il leur suffit de confondre Dieu avec soi. Les plus scélérats y réunissent mieux que les autres. »

L'impératif divin, le « soit ! » illuminateur se prouve en faisant de chacun un « unique ». Qu'en ce monde toute chose fût dissemblable, qu'il n'y eût point un flocon de neige à l'exacte ressemblance de son voisin dans la nuit de Décembre, cela vaut bien toutes les démonstrations de l'existence de Dieu. Au demeurant, Dieu n'existe pas. C'est à trop croire en l'existence de Dieu que se gonflent les grenouilles de bénitier, que s'hypertrophie le Moi des fanatiques, ces bœufs attelés. Là où il faudrait se dépouiller, se dénuder, s'abolir, le fanatique se vêt, s'adorne, s'affirme. Il ne mesure nullement ce qu'il convient de restituer à César car il veut être César à la place de César. Le pouvoir l'enivre plus encore que la puissance, l'existence lui paraît plus adorable que l'être, surtout lorsque ce qui existe, il croit le posséder. Le fanatique est ainsi l'avers du progressiste. Là encore Suarès voit juste, avant tout le monde. Ce ne sont point des contraires qui se combattent, mais des semblables, autrement dit deux formes de grégarisme au sein de la même termitière, et l'on hésite franchement à trancher pour savoir laquelle est la pire. Le pire ne se mesure point. « Au fond de tous les fanatiques, grouille l'hydre: le plus hideux amour-propre. Ils font semblant de servir un Dieu; plus d'un le croit peut-être, tant les fanatiques ont de complaisance à eux-mêmes, tant ils sont étroits et obscurcis par leurs propres ténèbres. Mais ils ne respirent que l'orgueil d'être soi. Ils sont prêts à tous les attentats, à tous les crimes pour continuer de prévaloir. Et ils font parler Dieu, l'Etat, la gloire, ou quelque autre abjecte incarnation de l'Empire. Ils sont stupide à la racine; et d'autant plus forte est la racine en eux qu'ils sont plus stupides. Le propre du fanatisme, en attendant que Dieu parle, est de faire parler Dieu. Et, bien entendu, la plupart ils n'y croient pas: il leur suffit de confondre Dieu avec soi. Les plus scélérats y réunissent mieux que les autres. »  Métaphysique concrète, la prière est le « faire advenir », l'acte poétique accomplissant le pressentiment prophétique. « Non plus serviteur mais ami », comme le dit l'Evangile de Jean, l'homme de prière, selon la formule de Maître Eckhart, « ne trafique point avec Notre Seigneur » ni ne renonce aux ressources de la raison. Les œuvres sont des prières destinées à sauver ceux qui ne pas savent prier et ceux-là encore qui savent prier mais n'entendent point d'échos dans les nuées amassées au-dessus de leurs têtes. Ils se courbent alors et veulent convaincre autrui à vivre, comme eux, penchés: ce qu'ils nomment leur « prosélytisme ». L'inclination est forte, chez les dévots, à vouloir faire croire d'autres qu'eux-mêmes à ce dont ils croient si peu. Le fanatisme, dont on glose beaucoup ces derniers temps, n'est pas une intensification de la croyance, mais son épuisement. Les fanatiques ne vivent que dans une seule crainte: n'être pas assez nombreux, n'être pas assez agrégés dans leurs incertitudes. D'où leur girouettisme notoire. Mais ce n'est point le souffle de l'Esprit qui les oriente mais le typhon de l'Histoire humaine « pleine de bruits et de fureurs ». Ils veulent rassembler, marcher du même pas, chanter ou vociférer en chœur au bord des routes, ou, mieux encore, sur les écrans de télévision. Ils ignorent tout de la solitude du cœur, de l'esseulement de la pensée, de l'Un dont ils se targuent et qu'ils réduisent aux dimensions de leur Moi, voire de leurs petites affaires financières.

Métaphysique concrète, la prière est le « faire advenir », l'acte poétique accomplissant le pressentiment prophétique. « Non plus serviteur mais ami », comme le dit l'Evangile de Jean, l'homme de prière, selon la formule de Maître Eckhart, « ne trafique point avec Notre Seigneur » ni ne renonce aux ressources de la raison. Les œuvres sont des prières destinées à sauver ceux qui ne pas savent prier et ceux-là encore qui savent prier mais n'entendent point d'échos dans les nuées amassées au-dessus de leurs têtes. Ils se courbent alors et veulent convaincre autrui à vivre, comme eux, penchés: ce qu'ils nomment leur « prosélytisme ». L'inclination est forte, chez les dévots, à vouloir faire croire d'autres qu'eux-mêmes à ce dont ils croient si peu. Le fanatisme, dont on glose beaucoup ces derniers temps, n'est pas une intensification de la croyance, mais son épuisement. Les fanatiques ne vivent que dans une seule crainte: n'être pas assez nombreux, n'être pas assez agrégés dans leurs incertitudes. D'où leur girouettisme notoire. Mais ce n'est point le souffle de l'Esprit qui les oriente mais le typhon de l'Histoire humaine « pleine de bruits et de fureurs ». Ils veulent rassembler, marcher du même pas, chanter ou vociférer en chœur au bord des routes, ou, mieux encore, sur les écrans de télévision. Ils ignorent tout de la solitude du cœur, de l'esseulement de la pensée, de l'Un dont ils se targuent et qu'ils réduisent aux dimensions de leur Moi, voire de leurs petites affaires financières.

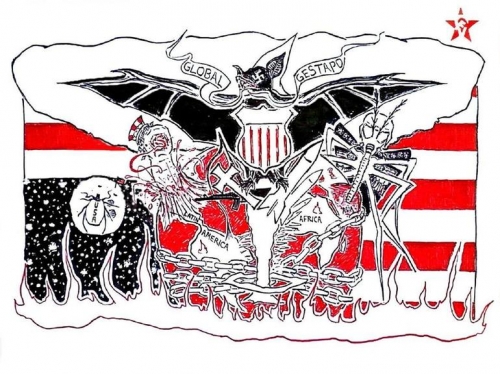

Agitprop in America

Agitprop in America The book opens with the contention that “since the 1960s Marxists and their sympathizers in America have been using agitprop (an integration of intense agitation and propaganda invented by Lenin) to destroy America’s culture and build Cultural Marxism. To do this, agitprop has changed American speech and manipulated cultural values and beliefs.” American history has been rewritten “to make it into a Marxian tale of unmitigated oppression.” American contemporary society has been reinterpreted as the story of “one biologically defined ruling class (straight White males) “victimizing” all other biologically defined classes.” These Marxist dogmas “are causing the destruction of America’s exceptional culture.”

The book opens with the contention that “since the 1960s Marxists and their sympathizers in America have been using agitprop (an integration of intense agitation and propaganda invented by Lenin) to destroy America’s culture and build Cultural Marxism. To do this, agitprop has changed American speech and manipulated cultural values and beliefs.” American history has been rewritten “to make it into a Marxian tale of unmitigated oppression.” American contemporary society has been reinterpreted as the story of “one biologically defined ruling class (straight White males) “victimizing” all other biologically defined classes.” These Marxist dogmas “are causing the destruction of America’s exceptional culture.”

The final section of the book consists of five short chapters on differing subjects. The first is a commentary on “The Failure of Marxism in the USSR and Successes of PC Marxism in America” which combines an interesting historical overview with a quite strident attack on the Obama years. The next chapter is a brief but lucid essay on how agitprop and PC Marxism has influenced U.S. government spending. The third, and shortest chapter in this section is an attempted rebuttal of the idea that America has become an imperialist nation. I tend to disagree with McElroy somewhat here, not because I believe America has an empire in the conventional sense, but because I believe it’s self-evident that elements of the U.S. government, most notably the neocons, have increasingly steered the country into a foreign interventionist position built around the idea of sustaining global finance capitalism and the state of Israel. Since McElroy’s musings on this topic are limited to a few pages, I was, however, spared any lasting distaste.

The final section of the book consists of five short chapters on differing subjects. The first is a commentary on “The Failure of Marxism in the USSR and Successes of PC Marxism in America” which combines an interesting historical overview with a quite strident attack on the Obama years. The next chapter is a brief but lucid essay on how agitprop and PC Marxism has influenced U.S. government spending. The third, and shortest chapter in this section is an attempted rebuttal of the idea that America has become an imperialist nation. I tend to disagree with McElroy somewhat here, not because I believe America has an empire in the conventional sense, but because I believe it’s self-evident that elements of the U.S. government, most notably the neocons, have increasingly steered the country into a foreign interventionist position built around the idea of sustaining global finance capitalism and the state of Israel. Since McElroy’s musings on this topic are limited to a few pages, I was, however, spared any lasting distaste.