Coup sur coup deux camarades de notre lointaine jeunesse sont partis vers le Père, auquel ni l'un ni l'autre, à ce qu'il me souvient de nos discussions souvent passionnées, ne rendaient d'ailleurs un culte orthodoxe.

Jack Marchal d'abord. Un talent certain de dessinateur pamphlétaire. Un humour dur mais juste, car qui aime bien châtie bien. Son invention humoristique des Rats Noirs : une véritable trouvaille. Je me souviens n'avoir pas toujours compris cette forme esthétique, au fond très avant-gardiste, de l'autodérision. C'était aussi un hommage discret rendu à leur chef historique, cet Anthracite lui-même si souvent truculent et pertinent, auquel je tiens aussi à adresser ici un salut amical.

Quelles qu'aient pu être nos divergences, nos débats d'autrefois, nous avions tous en commun de résister aux diverses sectes de la révolution marxiste, agents, sous diverses casaques de la tiers-mondisation et de la destruction de la France.

La droite radicale perd en lui une figure d'excellence.

Il fallait du courage pour tenir tête à ces hordes de petites hyènes, dix fois plus nombreuses qui, certes, sont parvenues au résultat, que chacun peut constater objectivement, simplement en se promenant dans nos villes devenues poubelles. Depuis trois générations, ils ont colonisé l'école, monopolisé l'université, sous couvert de bons sentiments, peut-être sincères. Oui Jack tes dessins constituaient une sorte de refuge pour les esprits encore libres. Ils protestaient sans vaines paroles contre l'imposture et l'imbécilité.

C'est probablement en Italie qu'ils ont eu leur meilleur retentissement. Un pays où l'on sait rire et chanter, et où la droite militante n'a pas peur de combattre le communisme.

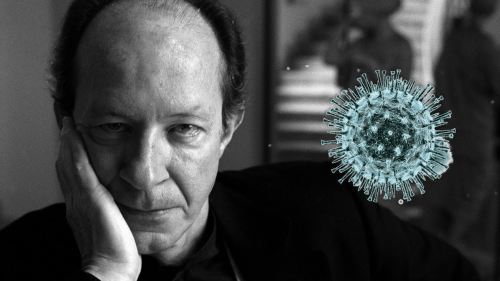

Et puis est tombée la nouvelle de la mort des suites d'un cancer de François-Bernard Huyghe.

Avec "FB" c'était tout autre chose. Il s'était éloigné des engagements militants les plus directement des années qui ont suivi mai 1968. Avec son épouse Edith ils avaient su parcourir, et observer, les pays les plus inattendus. Tous deux avaient publié d'intéressants regards sur le monde, sur les routes de l'orient, sur les Pèlerinages Bouddhistes, etc.

Petit souvenir personnel : un soir qu'ils dînaient à la maison, Édith et François-Bernard m'avaient dit rechercher un endroit perdu où ils pourraient écrire loin des agitations. Un endroit perdu ? J'en connaissais un, pour sûr: l'île héroïque de Kassos. Ils s'y installèrent ainsi plusieurs mois.

Plus tard, nous les retrouverons plusieurs fois les années suivantes, en Grèce, nous en vacances, eux au travail. Je me souviens, en 1997, à Karystos en Eubée, d'une affiche, qui nous avait fait rire. Collée par les jeunes communistes locaux elle proclamait "nous avons les mêmes ennemis, nous avons les mêmes rêves", un slogan que nous aurions pu reprendre.

Son meilleur livre dénonçait alors "la Langue de coton" de nos soi-disant élites, qu'il connaissait bien.

Son travail en avait fait progressivement un spécialiste reconnu des médias, de leurs manipulations, des fameuses "fake news". C'est à lui en 2021, que Le Figaro demande s'il faut craindre un risque cyber autour du scrutin présidentiel de l'année suivante. Présenté comme "directeur de recherche à l’Iris" il répond savamment "oui"... mais il fait observer que "cela ne changera pas le cours de l’élection". Autrement dit, très poliment, les journalistes et les politiciens vous nous faites rire.

C'était cela François-Bernard. Fils de René Huyghe, cet aristocrate de la pensée savait prendre ses distances.

Inconsolable en fait depuis la mort d'Édith en 2014, tu l'as rejointe dans la tombe. Vous resterez tous deux dans nos souvenirs.

JG Malliarakis

Pour recevoir les liens du jour de L'Insolent,

il suffit de le demander en adressant un message à

courrier.insolent@gmail.com

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

L’anonymat, la possibilité de placer de « faux drapeaux » pour faire accuser d’autres, la technicité du trucage informatique (bientôt les deep fakes), la difficulté d’attribuer une attaque, la facilité de recueillir des données sur les citoyens pour leur délivrer exactement le message qui les fera pencher d’un côté (voir l’affaire Cambridge Analytica), les techniques numériques dites de « guerre de l’attention » pour attirer les réseaux sociaux sur un thème et le rendre viral, l’économie de moyens, … tout cela facilite les actions d’influence politique par écrans interposés.

L’anonymat, la possibilité de placer de « faux drapeaux » pour faire accuser d’autres, la technicité du trucage informatique (bientôt les deep fakes), la difficulté d’attribuer une attaque, la facilité de recueillir des données sur les citoyens pour leur délivrer exactement le message qui les fera pencher d’un côté (voir l’affaire Cambridge Analytica), les techniques numériques dites de « guerre de l’attention » pour attirer les réseaux sociaux sur un thème et le rendre viral, l’économie de moyens, … tout cela facilite les actions d’influence politique par écrans interposés.

Toutes ne sont peut-être pas innocentes. Les USA (dans une moindre mesure l'UE) dénoncent la guerre de l'information menée par la

Toutes ne sont peut-être pas innocentes. Les USA (dans une moindre mesure l'UE) dénoncent la guerre de l'information menée par la

Pourquoi vous intéresser aux idéologies ? Ces dernières ont-elles un vrai impact sur notre société ?

Pourquoi vous intéresser aux idéologies ? Ces dernières ont-elles un vrai impact sur notre société ? Son progressisme se réclame d’une sorte de sens de l’Histoire allant vers plus de libéralisme économique et politique, de technologies douces, de multilatéralisme, de gouvernance, de performance et d’Europe. Mais, il entend aussi réaliser des « valeurs » sociétales, libertaires : ouverture, innovation, réalisation de soi, diversité, tolérance... Il est bien l’héritier des idées lib-lib qui se sont répandues peu avant ou après la chute de l’URSS et il pourrait être le symptôme d’une fin de cycle intellectuel. Pour le moment, de telles représentations convient plutôt à ceux, disons d’en haut. Elles leur garantissent à la fois la défense de leurs intérêts matériels et la satisfaction ostentatoire de se sentir supérieurs. Moralement face aux obsédés de l’identité et autres autoritaires ou intellectuellement face à ceux qui n’ont « pas compris que le monde a changé » .

Son progressisme se réclame d’une sorte de sens de l’Histoire allant vers plus de libéralisme économique et politique, de technologies douces, de multilatéralisme, de gouvernance, de performance et d’Europe. Mais, il entend aussi réaliser des « valeurs » sociétales, libertaires : ouverture, innovation, réalisation de soi, diversité, tolérance... Il est bien l’héritier des idées lib-lib qui se sont répandues peu avant ou après la chute de l’URSS et il pourrait être le symptôme d’une fin de cycle intellectuel. Pour le moment, de telles représentations convient plutôt à ceux, disons d’en haut. Elles leur garantissent à la fois la défense de leurs intérêts matériels et la satisfaction ostentatoire de se sentir supérieurs. Moralement face aux obsédés de l’identité et autres autoritaires ou intellectuellement face à ceux qui n’ont « pas compris que le monde a changé » . Vous relevez que les idéologies actuelles sont « anti » : antilibéralisme, anti-mondialisme, etc. Notre époque éprouve-t-elle des difficultés à créer de vraies idéologies, comme ont pu l’être le marxisme, le positivisme, le libéralisme ou le structuralisme ?

Vous relevez que les idéologies actuelles sont « anti » : antilibéralisme, anti-mondialisme, etc. Notre époque éprouve-t-elle des difficultés à créer de vraies idéologies, comme ont pu l’être le marxisme, le positivisme, le libéralisme ou le structuralisme ?

Pouget, un des pères de l'anarcho-syndicalisme la définissait ainsi :

Pouget, un des pères de l'anarcho-syndicalisme la définissait ainsi : C'est pourquoi nous laisserons la conclusion à un extrait des Justes de Camus :

C'est pourquoi nous laisserons la conclusion à un extrait des Justes de Camus :

- La guerre se déroulait en un lieu connu : front, champs de bataille, zones occupées ou libérées. Un coup d’œil sur la carte montrait quelles troupes progressaient et lesquelles se repliaient.

- La guerre se déroulait en un lieu connu : front, champs de bataille, zones occupées ou libérées. Un coup d’œil sur la carte montrait quelles troupes progressaient et lesquelles se repliaient. - Les stratèges ne cessent d’imaginer des formes de conflit où les armes prendrait une forme inédite ; ils intègrent dans leurs panoplies des outils informationnels au sens large qui agissent plus sur les esprits que sur les corps. Qu’il s’agisse de priver l’adversaire de ses moyens de communiquer, de le désorganiser ou de le désinformer, de percer tous ses secrets, de le sidérer psychologiquement, de rendre la force plus intelligente et mieux ciblée…, les spécialistes de la Revolution in Military Affairs et des diverses cyberwar et autres information warfare, n’ont jamais manqué d’imagination. Parallèlement, les notions de guerre de quatrième génération, de faible intensité, guerre continue ou celle, chère aux stratèges chinois, de guerre sans limite, reflètent les formes inédites du conflit technologiques, psychologiques, économiques, et devient de moins en moins évident que la guerre se pratique avec ces outils reconnaissables que sont les armes.

- Les stratèges ne cessent d’imaginer des formes de conflit où les armes prendrait une forme inédite ; ils intègrent dans leurs panoplies des outils informationnels au sens large qui agissent plus sur les esprits que sur les corps. Qu’il s’agisse de priver l’adversaire de ses moyens de communiquer, de le désorganiser ou de le désinformer, de percer tous ses secrets, de le sidérer psychologiquement, de rendre la force plus intelligente et mieux ciblée…, les spécialistes de la Revolution in Military Affairs et des diverses cyberwar et autres information warfare, n’ont jamais manqué d’imagination. Parallèlement, les notions de guerre de quatrième génération, de faible intensité, guerre continue ou celle, chère aux stratèges chinois, de guerre sans limite, reflètent les formes inédites du conflit technologiques, psychologiques, économiques, et devient de moins en moins évident que la guerre se pratique avec ces outils reconnaissables que sont les armes.

Laquelle de ces opinions est résistible ou irrésistible ? Et au cas où ce classement pourrait être établi, selon quel critère ? Quel « traitement » appliqué à l’opinion (rhétorique, mise en scène ,répétition..) fait que le choix d’accord/ pas d’accord est ainsi faussé ? Où passe la frontière entre le désir licite de convaincre ou de séduire, ce que nous tentons de faire la moitié du temps quand nous ouvrons la bouche, et la manipulation scandaleuse?

Laquelle de ces opinions est résistible ou irrésistible ? Et au cas où ce classement pourrait être établi, selon quel critère ? Quel « traitement » appliqué à l’opinion (rhétorique, mise en scène ,répétition..) fait que le choix d’accord/ pas d’accord est ainsi faussé ? Où passe la frontière entre le désir licite de convaincre ou de séduire, ce que nous tentons de faire la moitié du temps quand nous ouvrons la bouche, et la manipulation scandaleuse?

La catégorie manipulation recouvrirait pratiquement toutes les stratégies par l’information: désinformation, propagande, mystification, endoctrinement, stratagèmes.

La catégorie manipulation recouvrirait pratiquement toutes les stratégies par l’information: désinformation, propagande, mystification, endoctrinement, stratagèmes.  - Des effets plus généraux de manipulation à travers les médias. Leur capacité globale à produire tel effet sur l’opinion en situation réelle, entendez hors laboratoire et soumise à une pluralité de messages, serait alors l’objet d’une ‘science des médias » (media studies anglo-saxonne ou sociologie des médias). Celle-ci tenterait de décrire la nature et les limites du « pouvoir des médias », zone qui circonscrirait le domaine des manipulations efficaces ou non

- Des effets plus généraux de manipulation à travers les médias. Leur capacité globale à produire tel effet sur l’opinion en situation réelle, entendez hors laboratoire et soumise à une pluralité de messages, serait alors l’objet d’une ‘science des médias » (media studies anglo-saxonne ou sociologie des médias). Celle-ci tenterait de décrire la nature et les limites du « pouvoir des médias », zone qui circonscrirait le domaine des manipulations efficaces ou non

L’expression langue de bois a plus d’un siècle. Au début, elle désigne un pathos pseudo-philosophique. L'expression est employée d'abord en polonais (le syntagme qui signifie à peu près « parole de bois » ou « langue d’arbre » vient du cette langue), puis elle passe en russe. Mais aujourd’hui, popularisée en France seulement dans les années 1978/1980, l'expression évoque surtout deux choses :

L’expression langue de bois a plus d’un siècle. Au début, elle désigne un pathos pseudo-philosophique. L'expression est employée d'abord en polonais (le syntagme qui signifie à peu près « parole de bois » ou « langue d’arbre » vient du cette langue), puis elle passe en russe. Mais aujourd’hui, popularisée en France seulement dans les années 1978/1980, l'expression évoque surtout deux choses :

Il ne s'agit pas d'être "centriste" en disant quelque chose comme "il faut croire généralement le gouvernement et les médias mais regarder de temps en temps les idées alternatives" ; il faut maintenir une nette séparation entre le droit à la contestation ou à la lecture critique et, d'autre part, l'attitude des complotistes ; ils réduisent tous les faits, décrétés suspects ou symptomatiques, à un autre fait, carrément impossible celui-là : une intelligence supérieure qui planifie tout et trompe tout le monde (sauf le complotiste qui a relevé les indices surabondants). C'est donner trop de signification au chaos du réel. Leur croyance en ce fait « explique-tout » est stupide. La confrontation des théories sur l'interprétation du réel est indispensable.

Il ne s'agit pas d'être "centriste" en disant quelque chose comme "il faut croire généralement le gouvernement et les médias mais regarder de temps en temps les idées alternatives" ; il faut maintenir une nette séparation entre le droit à la contestation ou à la lecture critique et, d'autre part, l'attitude des complotistes ; ils réduisent tous les faits, décrétés suspects ou symptomatiques, à un autre fait, carrément impossible celui-là : une intelligence supérieure qui planifie tout et trompe tout le monde (sauf le complotiste qui a relevé les indices surabondants). C'est donner trop de signification au chaos du réel. Leur croyance en ce fait « explique-tout » est stupide. La confrontation des théories sur l'interprétation du réel est indispensable.