samedi, 05 octobre 2013

Qual è il vero significato delle «Favola delle api» di Bernard Mandeville?

di Francesco Lamendola

Fonte: Arianna Editrice [scheda fonte]

Il successo, la ricchezza, la potenza degli individui e delle nazioni, si possono ottenere con la pratica intransigente della virtù; oppure l’egoismo, l’inganno e la violenza sono gli ingredienti necessari per raggiungerle e conservarle?

Il successo, la ricchezza, la potenza degli individui e delle nazioni, si possono ottenere con la pratica intransigente della virtù; oppure l’egoismo, l’inganno e la violenza sono gli ingredienti necessari per raggiungerle e conservarle?

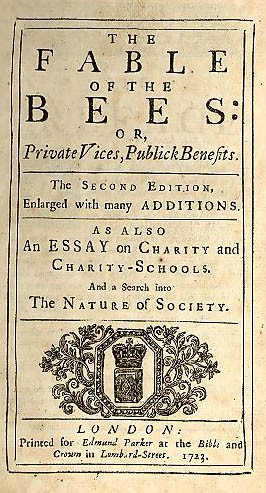

Bella domanda; domanda impertinente. E impertinente, infatti - anzi, sommamente impertinente, per non dire irritante - è «La favola delle api» di Bernard Mandeville (1670-1733), un medico di origine olandese trasferitosi in Inghilterra, che trasse la sua opera filosofica più famosa da quella che era, in origine, una poesia: «The Grumbling Hive: or, Knaves Turn’d Honest», che, dopo un processo di gestazione e rielaborazione durato quasi cinque lustri, vide infine la luce a Londra, nel 1729, con il titolo definitivo di «The Fable of the Bees: or, Private Vices, Public Benefits».

Per farsi un’idea della spregiudicatezza del tono adottato dall’Autore, basterà riportare qui la conclusione (da: B. Mandeville, «La favola delle api», traduzione dall’inglese di Maria Goretti, Firenze, Casa Editrice Felice Le Monnier, 1969, XXXI, vv. 409-433, pp. 54-55):

«Lasciate, quindi, le lamentele! Soltanto gli sciocchi si sforzano di fare del grande alveare del mondo un alveare onesto. Godere delle gioie della terra, essere rinomati nella guerra, e ancora vivere in pace, sena grandi vizi è soltanto utopia vana, esistente solo nell’immaginazione. È necessario che la frode, il lusso e la vanità sussistano, se noi vogliamo averne in benefici: allo stesso modo la fame è certo un terribile tormento, ma come digerire e prosperare senza di essa? Non dobbiamo il vino alla vigna, magra, brutta, contorta? La stessa, se i polloni sono lasciati stare, soffoca altre piante e diviene solo legna da bruciare; ma se i rami sono pareggiati e tagliati, subito diviene fecondo e ci dà la benedizione del suo nobile frutto: allo stesso modo il vizio risulta beneficio, purché sia rattenuto e nettato del superfluo dalla Giustizia; anzi, qualora un popolo voglia essere grande, il vizio è necessario in uno Stato come la fame è necessaria per obbligarci a mangiare. La sua pura virtù non può rendere mai una nazione celebre e gloriosa; coloro che vorrebbero far rivivere l’età dell’oro debbono accettare con la virtù il cibo dei porci.»

Ce n’è abbastanza per mettere tremendamente a disagio il lettore, tanto più se questi appartiene alla specie degli ipocriti, abituati a predicare bene e razzolare male, ma niente affatto disposti a vedersi smascherati così brutalmente dal primo venuto; e Dio sa se, nella Londra e nell’Inghilterra dei primi decenni del Settecento, in piena espansione commerciale e finanziaria, e già in procinto di varare, con mezzo secolo di anticipo sul resto del continente, la propria rivoluzione industriale, una tale specie umana non era ampiamente diffusa e generosamente rappresentata sia nella società civile, che nelle istituzioni e nel Parlamento.

Mai come in questo caso, infatti, per comprendere il senso di uno scritto filosofico – che pure ci sottopone una questione di portata universale – è necessario contestualizzarlo: perché si rischierebbe di non comprendere i veri termini della questione, o, peggio, di fraintenderli completamente, se non si tenesse presente a quale genere di pubblico aveva l’ardire di rivolgersi il suo autore; vale a dire, quale razza di farisei ipocriti aveva deciso di prendere di mira e di sferzare senza troppi complimenti.

Un Paese in piena espansione, dunque; un Paese che si stava giocando, e che stava vincendo, niente meno che la grande partita per il controllo dei traffici internazionali, forte della marina più agguerrita e numerosa del mondo; un Paese governato con un singolare miscuglio d’intraprendenza, audacia, fortuna e assoluta mancanza di scrupoli, unite a una buona dose d’improntitudine; le cui banche stavano allungando i loro tentacoli sul mondo, le cui navi stavano saccheggiando le materie prime dei cinque continenti, le cui merci ad alto costo stavano invadendo i mercati del globo terracqueo, e le cui dottrine politiche liberali e costituzionali si stavano diffondendo con pari successo, magari al rombo dei cannoni, e preparavano il terreno per potersi poi imporre, con la calma, ma con piglio sicuro, uno dopo l’altro in tutti i Paesi del mondo, presentando sé stesso come modello inarrivabile di benessere, di progresso, di civiltà.

Ma ci piace dare la parola al filosofo Emanuele Riverso, abbastanza recentemente scomparso, per la chiarezza e la lucidità del quadro che sa tratteggiare sia della società inglese, sia del modo in cui fu accolto il capolavoro di Mandeville (da: E. Riverso, «Forme culturali e paradigmi umani. Le tappe del pensiero filosofico e pedagogico nella cultura occidentale», Roma, Edizioni Borla, 1988, vol. 2, pp. 304-305):

«L’opera suscitò un putiferio, perché fu accusata di essere una esaltazione o descrizione cinica del vizio. In realtà essa lacerava quel velo di autocompiacimento»e di auto-approvazione morale che gli scrittori dotti, i pubblicisti politici e gli autori di orientamento religioso distendevano sulla società del tempo, creando la buona coscienza in quanti spregiudicatamente si dedicavano alle speculazioni ed agli affari, sconvolgendo le antiche strutture rurali, urbane, produttive, commerciali e morali e creando masse di diseredati, di frustrati, di angosciati, che si addensavano intorno ai centri urbani e presso i nuovi centri minerari e industriali.

Mandeville volle soltanto spiegare che l’enorme prosperità globale dell’Inghilterra del tempo non poteva essere considerata come un premio o la conseguenza di una benedizione divina (secondo la tesi puritana e calvinista in genere che faceva della prosperità materiale un segno di benedizione e di predestinazione), ma nasceva dal cumulo e dall’interazione di attività e intenzioni individuali che, singolarmente prese, e dal punto di vista cristiano,non potevano essere considerate altro che vizi: i vizi privati (avidità, egoismo, spregiudicatezza, avarizia, lussuria) nel contesto libertario dell’Inghilterra dell’epoca, davano luogo a un dinamismo globale, che nel suo insieme produceva ricchezza e prosperità. Era una tesi realistica, l’esame realistico di una società che, al di sotto delle dichiarazioni ufficiali conformi ai valori cristiani, si andava adattando a valori nuovi di profitto, di ricchezza, di dominio e di prestigio economico. Non era meglio esaminare il fatto sociale per quello che realmente era anziché utilizzare finzioni ed ipotesi normative? Non era meglio tener conto delle reali intenzioni delle persone, quando si doveva procedere a iniziative pubbliche, e mettere da parte le ipocrisie, per ordinare in modo più efficace le azioni di governo?

Scrittori, ecclesiastici, moralisti e letterati reagirono violentemente allo scritto di Mandeville, accusandolo di essere un difensore del vizio. Uno di loro, John Dennis, disse di lui che “il vizio e la lussuria hanno trovato un campione e difensore che mai prima avevano trovato; un altro, William Law, disse che l’intento di Mandeville era quello di “liberare l’uomo dalla SAGACIA dei moralisti dal dominio della virtù e ricollocarlo nei diritti e privilegi della brutalità; di richiamarlo dalle vertiginose altezze della dignità razionale e della rassomiglianza con gli Angeli, per farlo andare nell’erba o a rotolarsi nel fango” (in “Remarks upon a Late Book, entituled, The Fable of the Bees, London 1726, p. 6).

Come si presenta oggi, l’opera di Mandeville, che è una delle più significative della storia del pensiero del settecento, comprende una prefazione, una composizione poetica in trenta strofe intitolata “L’alveare brontolone” o “Gli schiavi divenuti onesti”, in cui descrive la vita inglese del settecento con le assurdità, le angosce, gli sconvolgimenti, gli egoismi, la spietatezza tipici del tempo in cui andavano maturando le condizioni per la prima rivoluzione industriale. Segue una breve Introduzione ed una “Ricerca sulla natura della società”. La sua conclusione era che “né le qualità amichevoli e gli affetti gentili che sono naturali agli uomini, né le virtù reali che egli è capace di acquisire mediante la ragione e l’abnegazione, sono il fondamento della società; ma ciò che chiamiamo Male in questo mondo, tanto morale che naturale, è il grande principio che ci rende creature sociali, la solida base, la vita ed il sostegno di tutti i commerci e le attività senza eccezione: è lì che dobbiamo cercar la vera origine di tutte le arti e le scienze e nel momento in ci il Male cessa, la società so deve impoverite, se non dissolversi” (Mandeville, “The Fable of the Bees”, Pelican 1970, p. 370).»

Ammirevole franchezza, dunque; alla quale non ci sentiamo di aggiungere se non che il trionfo del male nelle attività economiche non è una condizione fatale e necessaria, ma il risultato di un certo modello di economia (e di politica): perché una cosa è, ad esempio, una organizzazione economica, giuridica e sociale che, come quella medievale e pre-moderna, proibisce o scoraggia l’usura e che fonda, con il Banco dei Paschi di Siena, la prima banca non speculativa del mondo; e un’altra cosa, e ben diversa, è una organizzazione economica, giuridica e sociale, come quella del nascente capitalismo inglese, che innalza la più spietata concorrenza al rango di legge ineluttabile e universale, che indica il profitto quale unico criterio di misura della bontà di una determinata iniziativa, che fonda la prima grande banca speculativa del mondo.

Insomma: non è un fatto di natura che lo sviluppo dell’economia si fondi sull’egoismo, sulla brutalità, sul cinismo: non qualunque tipo di economia porta a tali esiti, o non nella stessa misura; si tratta, invece, di una caratteristica specifica di un determinati modello di economia, quello basato sullo strapotere finanziario, sulla massimizzazione dei profitti ad ogni costo, sulla riduzione e la degradazione dell’uomo e del lavoro in una merce come qualunque altra. E non è certo un caso se, mezzo secolo dopo che era apparso lo “scandaloso” apologo di Mandeville, l’economista Adam Smith avrebbe teorizzato che dalla somma degli egoismi individuali discende, misteriosamente, anche la prosperità collettiva; e avrebbe tirato in ballo, con pochissimo rigore logico, una non meglio specificata “mano invisibile” per illustrare tale concetto. Perché nella cultura inglese, e specialmente in quella di matrice calvinista, è sempre stata vivissimo il bisogno di drappeggiare il nudo e crudo perseguimento dell’interesse individuale, squisitamente egoistico, di belle formule miranti a dimostrare che non c’è alcuna contraddizione con l’esigenza del bene comune. Non aveva John Locke posto la proprietà privata fra i diritti NATURALI dell’uomo? Ogni azione egoistica dell’individuo, purché questi sia formalmente timorato di Dio (il Dio dei puritani), trova sempre la sua giustificazione e perfino la sua glorificazione, in nome del progresso e del benessere collettivi. Così, ad esempio, gli “Highlanders” scozzesi, e con loro gli ultimi giacobiti, venivano massacrati fino all’ultimo sangue, perché anche le aree più “arretrate” delle Isole Britanniche si aprissero agli incomparabili vantaggi della modernità, del commercio e dell’industria; così i Pellerossa del Nord America venivano irretiti in trattati menzogneri, ingannati e, infine, braccati come bestie feroci, a maggior gloria dei Padri pellegrini e del manifesto destino civilizzatore dei coloni britannici.

La cultura nordamericana ha ereditato in pieno questa tendenza all’autocompiacimento ipocrita e non ha saputo nemmeno sbarazzarsi dell’ormai logoro paravento religioso: basta ascoltare il discorso di insediamento di un qualsiasi presidente degli Stati Uniti; basta udire le invocazioni a Dio affinché benedica l’America, nel momento in cui essa si appresta a perpetrare delle ingiustificabili guerre di aggressione, con la scusa di voler diffondere la democrazia e la libertà di commercio (cioè la libertà d’imporre un commercio ineguale, a tutto svantaggio degli altri), per udire la stesa nota falsa e stridente, per avvertire immediatamente la stessa sfacciata ipocrisia che si nascondeva dietro i bei discorsi di un William Pitt il Vecchio durante la guerra dei Sette Anni.

Non la sfrontatezza di Mandeville nel celebrare il vizio, dunque, ma la sua aspra sincerità nel mostrare «di lacrime grondi e di che sangue» la formula del successo economico e politico, è la cifra giusta per comprendere la «Favola delle api»; anche se permane – perché negarlo? – una vaga sensazione di ambiguità circa le sue reali intenzioni. Così come ci si è chiesti, infatti, sino a che punto George Berkeley aborrisca da quel libero pensiero che aggredisce con argomenti così pericolosamente simili a quelli dei suoi avversari, ci si può chiedere - e la domanda non è indiscreta - fino a che punto Mandeville abbia voluto davvero indossare i panni severi del moralista. Tuttavia, perché fare il processo alle intenzioni? È più importante che almeno una voce, nell’Inghilterra del XVIII secolo, abbia avuto la franchezza di scoprire gli altarini d’una classe dirigente cinica e falsa...

Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it

00:05 Publié dans Economie, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fable des abeilles, mandeville, philosophie, économie, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook