Rechercher : missing saddam

Hawai, Cuba, Mexique: les étapes de l'impérialisme américain

Hawaï, Cuba, Mexique : les étapes de l'impérialisme américain

Dans un long entretien que Robert Steuckers avait accordé à Marc Lüdders et paru dans Vouloir n°11 (1999), de même que dans divers autres textes sur les insuffisances doctrinales et pratiques de la "Nouvelle Droite" française, il avait insisté sur la nécessité de connaître l'histoire des Etats-Unis et les modi operandi de l'impérialisme américain. En Italie, le dissident américain, façon Chomsky, John Kleeves avait fait paraître dans la collection "Sinergie" un ouvrage important intitulé "Un paese pericoloso" (SEB, Milano, 2000). L'agence allemande DNZ de Munich étudie à son tour ces innombrables faits historiques, dans une série d'articles, dont l'un, que nous traduisons ici en français, porte sur les violations américaines de l'intégrité territoriale des Iles Hawaï, de Cuba, alors province espagnole, et du Mexique.

Après que l'Imperium de Washington se soit établi sur une très vaste portion du territoire nord-américain, du moins de la "côte à la côte", soit de l'Atlantique au Pacifique, avec pour toile de fond l'holocauste des Amérindiens et des guerres ou des "achats" de territoire forcés par menace militaire, contre la France, la Grande-Bretagne et la Russie, les castes dominantes des Etats-Unis ont caressé le projet de soumettre les îles des Caraïbes et l'ensemble de l'Océan Pacifique.

Examinons comment ce projet s'est concrétisé, en étudiant le destin du Royaume polynésien des Iles Hawaï. Dans un premier temps, les consortiums américains s'y sont établis, notamment "Dole Pineapple Company", avec ses plantations d'ananas. Ensuite, deuxième étape, les Américains ont forcé les autorités indigènes à accepter l'installation d'une base navale à Pearl Harbor. En 1893, dernière étape, les Américains aident au renversement définitif de la dernière Reine des Hawaï, Liliuokalani. Elle avait tenté d'empêcher le piètre destin, fait de soumission coloniale, que l'on préparait pour son peuple à Washington. La résistance des Hawaïens a été purement et simplement brisée. La reine et ses fidèles ont été jetés en prison. En 1898, les Iles Hawaï deviennent un protectorat des Etats-Unis; en 1959, en grande pompe, on annonce officiellement qu'elles deviennent le 50ième Etat des Etats-Unis. Entre-temps, les indigènes étaient devenus une minorité, leur culture était détruite et ils avaient été submergés par des vagues d'immigrants. La Reine Liliuokalani, poétesse, est l'auteur de cette chanson, toute empreinte de nostalgie et de tristesse, "Aloha Oe", que l'on connaît aussi en Europe, mais sans plus savoir quelle tragédie avait, en fait, suscité cette nostalgie et cette tristesse.

Il est intéressant de noter qu'à la même époque une autre reine, dans un autre royaume insulaire, Madagascar, avait été éliminée d'une manière similaire. Cette fois, ce sont les Français qui sont responsables de la tragédie. Comme sa consœur hawaïenne qui a subit un sort analogue, la Reine malgache Ranavalona III, avait tenté de maintenir l'indépendance de son royaume. Paris envoya des troupes, transforma Madagascar en une colonie française en 1895, et fit déporter la Reine en Algérie.

Le Saddam de 1898 était espagnol

Les Etats-Unis décident ensuite que l'Espagne, ex-puissance mondiale qui n'était plus que l'ombre de ce qu'elle avait été, devait être éliminée, en tant que facteur (géo)-politique en Amérique et dans le Pacifique, afin de satisfaire les pulsions impérialistes de la Maison Blanche et de Wall Street. Pour obtenir ce résultat, Washington déclenche une guerre contre l'Espagne en 1898.

L'incident qui déclencha ce conflit fut un mystérieux attentat à la bombe perpétré contre un navire américain, le Maine, dans le port de La Havane, à Cuba, alors province espagnole. Cet acte de terrorisme, qui a coûté la vie à plusieurs centaines de marins américains, est manifestement l'œuvre de provocateurs à la solde des services secrets. Néanmoins, la machine propagandiste américaine, sans produire la moindre preuve contre l'Espagne, s'empare de l'affaire et orchestre une campagne contre Madrid. Ce qui s'ensuivit ressemble étrangement aux événements après le 11 septembre 2001 (ou après l'"Incident Tonking" qui a déclenché la Guerre du Vietnam, ou encore, après l'attaque contre Pearl Harbor en décembre 1941).

Les médias américains de l'époque, comme le "New York Journal" de Hearst ou le "New York World" de Pulitzer, se firent concurrence pour publié les pires récits d'atrocités attribuées à la malheureuse Espagne. Les deux quotidiens publiaient sans discontinuité des histoires abominables mises sur le compte des gouvernants espagnols de Cuba. Même à l'encontre de Ben Laden ou de Saddam Hussein, on n'a pas osé écrire le quart du huitième de l'ombre de ce que l'on a publié à l'époque, dans les journaux new-yorkais, contre le gouverneur militaire espagnol de Cuba, le Général Valeriano Weyler. Au public américain, les journaux le présentaient comme un "monstre", comme un "être sans pitié", qui tuait de "sang froid", qui massacrait "en masse". Citation du "New York Journal" : « Rien ne peut arrêter ce cerveau animal, de s'esbaudir à la vue et à la pensée de tortures, à l'idée de faire couler le sang ». Quant à Pulitzer, il a tout simplement baptisé Weyler de "boucher de Cuba".

Inutile de préciser que ces mêmes journaux insistaient pour que l'on lance une guerre préventive contre l'Espagne. Parce que ce pays, ajoutaient-ils, en secret, préparait l'invasion des Etats-Unis! La guerre qui s'ensuivit permit aux Etats-Unis d'éliminer l'Espagne, en tant que puissance en Amérique latine et dans le Pacifique; elle eut aussi pour résultat d'étendre la domination américaine sur les Philippines, anciennement espagnoles, et de porter la puissance de Washington directement face au continent asiatique.

A la suite de l'élimination de l'Espagne, en l'espace de quelques années, les Etats-Unis sont intervenus, directement ou indirectement, une douzaine de fois dans les divers Etats d'Amérique centrale, pour bien prouver qui commandait, désormais, dans cette zone. La Colombie est contrainte de céder l'isthme de Panama en 1903. La Zone du Canal —dont le creusement s'achève en 1914, permet une communication par voie maritime à travers le double continent américain et constitue ainsi l'une des voies d'eau artificielles les plus importantes du globe— devient territoire américain.

Le Mexique, puissance récalcitrante, avait déjà perdu, vers la moitié du 19ième siècle, d'immenses territoires en faveur des Etats-Unis, comme le Texas, le Nouveau Mexique et la Californie. Au début du 20ième siècle, les Mexicains ressentiront à leurs dépens la nouvelle politique américaine, dit du "gros bâton". Très officiellement, le Président Théodore Roosevelt avait annoncé urbi & orbi que cette politique du "gros bâton" serait l'instrument privilégié de la politique extérieure américaine. Il nous paraît tout aussi intéressant de noter comment l'opinion publique américaine a été amenée à accepter cette guerre contre le voisin du Sud. Le modus operandi peut vraiment être hissé au rang de paradigme : le 8 mai 1914, les salles de cinéma de New York font projeter en première, et en grande pompe, le film "La Vie du Général Pancho Villa". La pellicule chante les faits et gestes glorieux de ce chef mexicain, considéré encore à l'époque comme un "allié" fidèle de Washington. A peine deux ans plus tard, la machine propagandiste américaine opère un véritable volte-face, à 180°. En un tournemain, le vaillant et glorieux Mexicain devient une "brute assoiffée de sang", un "boucher", etc. En fait, pressenti comme allié, l'homme ne s'était pas montré aussi "souple" qu'on l'avait espéré.

Après que Washington ait avancé des "preuves" (peu claires), on se met à raconter que le Mexique voulait attaquer les Etats-Unis, très vraisemblablement en collusion avec le méchant empereur Guillaume d'Allemagne. Les troupes américaines entrent au Mexique. L'expédition "punitive" —dénomination officielle!— s'effectue sous le commandement du Général Perhing, celui-là même qui sera appelé un peu plus tard à la tête d'une autre expédition punitive, cette fois contre l'Allemagne en 1917. Cette intervention dans les affaires européennes a empêché la signature d'un armistice, sur base de la "partie nulle". De grands débiteurs des puissances européennes, les Etats-Unis, à la suite de ce conflit, deviennent leurs grands créanciers; par le biais du Traité de Versailles, les ferments de la seconde guerre mondiale étaient en germe. Rappelons que les missiles "Pershing", alignés par la super-puissance américaine, doivent leur nom à celui de ce général, chef d'expédition punitive au Mexique et en Europe.

(article de DNZ / Munich, n°5/2003).

lundi, 03 mars 2008 | Lien permanent

Cambia el eje geopolitico de Medio Oriente

Cambia el eje geopolítico de Medio Oriente

Cambia el eje geopolítico de Medio Oriente

Las cinco derrotas consecutivas de Estados Unidos e Israel fueron directamente de Estados Unidos en Irak y Afganistán, e indirectamente a través de su aliado Israel contra las guerrillas chiíta de Hezbolá en Líbano sur y sunnita-palestina en Gaza, así como su apuntalamiento al aventurerismo de Georgia en Osetia del Sur, donde Rusia le propinó una severa paliza, lo cual desembocó, a nuestro juicio, en el cambio dramático de la geoestrategia mundial. Asistimos a la eclosión de una nueva pentapolaridad en la región medio-oriental. A la añeja triada de Israel, sumada de dos países sunnitas árabes (Egipto y Arabia Saudita), se ha agregado ahora el renacimiento de dos añejas potencias hoy islámicas no-árabes: la sunnita-mongol Turquía y la chiíta-aria Irán.

Hechos

No son los mejores momentos de Israel ni en el Medio Oriente ni a escala global. Su fracaso en aplastar a la guerrilla palestina sunnita Hamas en Gaza (apuntalada por Irán y Siria) le ha traído graves cefaleas al fundamentalista partido hebreo Likud. La opinión pública mundial (que incluye increíblemente el pleito del primer ministro “Bibi” Netanyahu con el gobierno sueco) conoce, a través del Reporte Goldstone sobre Gaza, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los “crímenes de guerra” y las exacciones y agravios de Israel en contra de la humillada población civil palestina. La Comisión de Derechos Humanos en Ginebra ha amonestado a Israel.

Cabe un paréntesis: el “México neoliberal”, en su fase aciaga calderonista, optó por la política del avestruz al no haber seguido la corriente histórica, tanto global como del restante de los países suramericanos que condenaron severamente con su voto la criminalidad israelí.

Es muy probable que la postura antihistórica de Calderón, tanto a nivel local como global, a favor de Israel (aunque haya sido mediante un voto “neutral”), probablemente se deba a su estrecha amistad con el seudohistoriador Enrique Krauze Kleinbort, el ideólogo de la extrema derecha superbélica (no hay que olvidar que ha sido expuesto como miembro del siniestro Comité del Peligro Presente: Committee on the Present Danger). Cabe destacar que la progenitora de Krauze Kleinbort, la muy respetable señora Helen Krauze, funge como publirrelacionista oficiosa de la embajada de Israel en México: una de sus tareas consiste en invitar a “comunicadores” mexicanos al Estado hebreo con todos los gastos pagados.

Siempre dijimos que el barómetro del humanismo del siglo XXI lo representa el etnocidio perpetrado en Gaza por Israel, un estigma indeleble y cuyas reverberaciones impactaron, para no decir fracturaron, el otrora sólido eje militar de Turquía e Israel.

Cabe recordar cómo el combativo primer ministro turco Recip Tayyip Erdogan censuró las exacciones y crímenes de guerra de Israel directamente a su presidente Shimon Peres, en el reciente Foro Económico Mundial de Davos.

El primer ministro turco ha sido muy severo, con justa razón, con Israel–tomando en cuenta que hasta hace poco era su principal aliado militar en la región– al increpar al Estado hebreo de haber matado deliberadamente a los niños en Gaza, lo que ha valido un programa especial en la televisora estatal en horario estelar, y que ha indignado todavía más a la población islámica turca que empieza a exigir la ruptura de relaciones con el Estado etnocida e infanticida hebreo.

Entre otras varias razones del reacomodo y el surgimiento de la nueva pentapolaridad de las medianas potencias en el Medio Oriente, Turquía ha usado el estandarte de Gaza como una de sus justificaciones para alejarse espectacularmente de Israel, que pierde así a su principal aliado islámico en el seno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). No es poca cosa, ya que se trata, guste o disguste, de dos importantes fuerzas militares regionales.

En fechas recientes, Turquía no solamente se ha alejado de su antiguo aliado israelí, sino que ha emprendido en paralelo un gran acercamiento con los siguientes actores regionales que incluyen al Transcáucaso: Rusia, Irán, Siria y Armenia (además de las guerrillas de Hamas, sunnita-palestina, y Hezbolá, chiíta-libanesa: dos aliadas de Irán y Siria).

Es evidente que Turquía, gobernada por un régimen democrático islámico “moderado” (de acuerdo con la clasificación muy sesgada de los multimedia occidentales para quienes “moderado” es aquel que se somete a sus designios, y “radical”, quien los confronta), entiende perfectamente su gran calidad de “país pivote” –en la encrucijada estratégica del Mar Negro, Mar Caspio, el Trancáucaso, Asia Central y el Medio Oriente–, que le ha valido ser aceptado notablemente como mediador de varios conflictos en su periferia de parte de un buen número de países (con la excepción de Israel).

Desde luego que el alejamiento de Turquía con Israel –y por extensión, con Estados Unidos, Gran Bretaña y la zona del euro– tiene otras motivaciones anteriores a Gaza, cuando prohibió, pese a ser el único miembro islámico de la OTAN, el vuelo de los aviones de la dupla anglosajona por sus cielos para bombardear a Irak, en ese entonces gobernado por Saddam Hussein.

El “factor kurdo” ha acercado notoriamente a Turquía con Irán, Siria e Irak, quienes comparten el mismo contencioso incandescente.

No hay que perder de vista que Israel (apuntalado por Estados Unidos y Gran Bretaña) busca la secesión de la zona kurda en el norte de Irak, tan pletórica en yacimientos petroleros en la región de Kirkuk.

Sin duda, la alianza subrepticia de Israel con el norte kurdo ha jugado un papel determinante en su alejamiento gradual que ha llegado hasta cesar el entrenamiento aeronáutico de las dos potencias militares.

Ahora leamos lo que dicen los israelíes de extrema derecha como Caroline Glick, en The Jerusalem Post (15 de octubre de 2009): “Turquía, la otrora apoteosis de una democracia islámica dependiente y prooccidental, abandonó oficialmente esta semana la alianza occidental y se volcó como pleno miembro del eje iraní”.

Aquí no cuenta la exactitud de los asertos de Glick, sino su exagerada emotividad que alcanza la histeria geopolítica. Se le va a la yugular al partido islámico “AKP”, que obtuvo el control del gobierno turco desde las elecciones de 2002 con su dirigente Recip Tayyip Erdogan.

En su visión hiperbólicamente israelocéntrica, la amazona Glick aduce que Turquía ha optado por “el campo islámico radical (¡super-sic!) poblado (sic) por sus similares (sic) de Irán, Siria, Hezbolla, Al-Qaeda y Hamas”. ¿A poco cree la amazona Glick que Al-Qaeda existe? ¿No sabrá, acaso, que Al-Qaeda es un montaje hollywoodense de “Al-CIA”, como demostró excelsamente un reportaje histórico de la televisora británica BBC?

En forma perturbadora, Glick tilda de “escandalosamente imbéciles (¡super-sic!) y flagelantes” a los medios que le han dado cabida a los ataques de Turquía en contra de Israel.

Para Glick, el alejamiento de Turquía y su vuelco a favor del “eje iraní” vienen desde muy atrás: desde la prohibición del vuelo de los aviones de Estados Unidos para bombardear Irak, pasando por la recepción de los líderes de Hamas por su triunfo electoral en Gaza, hasta el paso de armas iraníes por suelo turco destinadas a Hezbolá.

Para la amazona Glick, lo intolerable llegó “con el apoyo abierto (sic) al programa de armas (sic) nucleares de Irán y su galopante comercio con Teherán y Damasco, así como su hospital a los financieros de Al-Qaeda”.

Con todo nuestro respeto a la desinformadora y deformadora Glick, pero hasta ahora nadie –mucho menos, en el seno de la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU– ha podido demostrar que Irán posee “armas nucleares”, como tampoco Irak, en la etapa de Saddam Hussein, las tuvo.

El colmo para la amazona Glick llegó con “la desinvitación de la fuerza aérea israelí a los ejercicios aéreos con Turquía y la OTAN” (la operación conjunta Águila de Anatolia).

Lo más interesante radica en que Turquía se aleja de Israel, mientras se acerca, en la misma proporción, a Siria, con quien ha entablado una alianza militar que será sellada con próximos ejercicios militares conjuntos, lo que establece que Ankara ha optado por jugar el papel estratégico de pivote que le corresponde y cesar de ser un aliado indefectible de Israel que no le aporta nada en la dinámica coyuntural del “Gran Medio Oriente”.

Conclusión: en una cosa tiene razón Caroline Glick, quien se cuestiona amargamente: “¿Cómo Israel perdió a Turquía?” Amén.

Alfredo Jalife-Rahme

Extraído de Red Voltaire.

vendredi, 13 novembre 2009 | Lien permanent

Baath, storia del partito che ha costruito la Siria

Baath, storia del partito che ha costruito la Siria

In Medio Oriente, nell’universo politico di cultura laica, sono tante e spesso in conflitto tra loro, le personalità che si sono elevate al di sopra delle nazioni per incarnare l’ideale panarabo. Ahmed Ben Bella in Algeria, Gamal Abdel Nasser in Egitto, Saddam Hussein in Iraq, Muammar Gheddafi in Libia, Hafez Al Assad in Siria. Gli uomini passano, le idee restano. Di fronte ai grandi sconvolgimenti della regione, il più delle volte rimodellata dall’esterno, un solo gruppo politico è riuscito a conservarsi nel tempo e a mantenere viva la fiamma di un pensiero politico che ancora oggi appare profondamente attuale. È la storia del Baath, il partito che attualmente governa in Siria e che fa capo al presidente Bashar Al Assad.

Nato nel Rashid Coffee House di Damasco (divenuto successivamente il Centro Culturale Sovietico), dove ogni venerdì un gruppo di giovani studenti provenienti da tutto il Paese – comprese le piccole delegazioni di Giordania, Libano e Iraq – il Baath si riunisce intorno aMichel Aflaq (1910-1989) e Salah Al Bitar (1912-1980), due insegnanti damasceni, rispettivamente di confessione cristiana e islamica, che si erano conosciuti a Parigi quando frequentavano le aule universitarie della Sorbona. Il primo nucleo si costituisce negli anni Quaranta sulle note di Nietzsche, Marx e del romanticismo tedesco, ma l’ufficializzazione del partito si colloca nel 1947 dopo un incontro tra i vertici a Latakia in cui è raggiunto l’accordo sia sul programma politico che sul nome da dare allo schieramento nascente: Baath, ovvero, Partito della Resurrezione araba. Al congresso costitutivo la maggior parte dei delegati sono di estrazione borghese, principalmente notabili delle campagne, e di confessione drusa e alawita, anche se poi saranno sempre di più i cristiani e i sunniti che vi aderiranno.

Così mentre si delinea lo scenario di una Guerra Fredda articolata sulla contrapposizione tra due blocchi, quello statunitense e quello sovietico, i teorici Aflaq e Al Bitar mirano a edificare un’ideologia esclusivamente araba che si smarca sia dal capitalismo imperialista che dal marxismo internazionalista e che allo stesso tempo riesca a conciliare laicità, tradizione islamica, socialismo e nazionalismo. Patrick Seale, giornalista irlandese e biografo di Hafez Al Assad scrive ne Il Leone di Damasco parafrasando la dottrina del partito: “La nazione araba, insegna Aflaq, è millenaria, eterna ed unica, risale all’inizio dei tempi e ha davanti a sé un ancor più luminoso futuro. Per liberarsi dall’arretratezza e dall’oppressione straniera, gli arabi devono avere fede nella loro nazione ed amarla senza riserve”.

Così mentre si delinea lo scenario di una Guerra Fredda articolata sulla contrapposizione tra due blocchi, quello statunitense e quello sovietico, i teorici Aflaq e Al Bitar mirano a edificare un’ideologia esclusivamente araba che si smarca sia dal capitalismo imperialista che dal marxismo internazionalista e che allo stesso tempo riesca a conciliare laicità, tradizione islamica, socialismo e nazionalismo. Patrick Seale, giornalista irlandese e biografo di Hafez Al Assad scrive ne Il Leone di Damasco parafrasando la dottrina del partito: “La nazione araba, insegna Aflaq, è millenaria, eterna ed unica, risale all’inizio dei tempi e ha davanti a sé un ancor più luminoso futuro. Per liberarsi dall’arretratezza e dall’oppressione straniera, gli arabi devono avere fede nella loro nazione ed amarla senza riserve”.

Michel Aflaq formula così le parole di battaglia e le trasmette al popolo siriano durante le conferenze e tramite gli opuscoli distribuiti in tutto il Paese dai giovani militanti che si organizzano capillarmente in cellule e sezioni. Nel 1953 il Baath fallisce il primo tentativo di colpo di Stato, ma riesce a ramificarsi in tutti i Paesi della regione, principalmente in Iraq. E paradossalmente proprio in Iraq, nel 1963, riesce a conquistare il potere facendo cadere il regime di Abd al Karim Qaem, (il governo baathista durò pochi mesi per poi consolidarsi soltanto qualche anno dopo, nel luglio del 1968, con Ahmed Hasan Al Bakr), aprendo tuttavia la strada a un parallelo capovolgimento in Siria. Nello stesso anno il Baath siriano fu portato al potere dai militari e da essi ricevette il consenso per rimanervi. Fu intrapreso immediatamente un percorso per lo sviluppo del cosiddetto socialismo arabo, tentando di liquidare le basi economiche della vecchia élite ancora legate all’occupazione inglese e francese. Fu applicata la riforma agraria, furono nazionalizzate banche (1963), aziende commerciali e industriali (1965).

Mentre in Iraq, nel novembre del 1963, i militari posero fine al regime bathista, in Siria continuò, pur con tanti problemi interni. Inizialmente fu l’ideatore sunnita Al Bitar ad occupare il potere (1966), poi però fu estromesso dall’ala radicale del partito che decise di espellerlo dal Paese insieme all’altro ideatore Michel Aflaq, il quale si rifugiò in Iraq dove contribuì alla conquista dello Stato nel 1968 (questo esilio fu, oltre all’inimicizia personale tra Hafez Al Assad e Saddam Hussein, uno dei motivi della rottura tra il Baath siriano e quello iracheno). L’espulsione dei due padri fondatori consacrava un nuovo corso: il Baath siriano assunse un carattere più nazionale, se non più alawita, conservando l’ideale “panarabo” come strumento di legittimazione nell’intera regione. Ma la vera svolta avviene nel febbraio del 1971 quando i dirigenti del partito e l’ala militare affidarono il potere ad un uomo che si era fatto spazio nella classe politica, Hafez Al Assad, primo presidente alawita della storia siriana, che orientò immediatamente il Paese verso l’Unione Sovietica, attuò una politica economica di natura socialista e tutelò la laicità dello Stato. Pur dichiarandosi promotore della tradizione islamica nel Paese, tre dei suoi fedelissimi, Jubran Kurieyeh, Georges Jabbur ed Elyas Jibranerano, erano di religione cristiana.

Ma chi era il padre di Bashar? Il generale Hafez Al Assad (1930-2000), nacque a Qardaha, nell’area di Latakia, terzogenito di una famiglia alawita. Svolse i suoi studi primari nel suo villaggio, quelli secondari a Latakia, e nel 1946 si iscrisse al nascente partito Bath, facendosi notare nel 1951 per aver presieduto il congresso degli studenti. Più avanti si iscrisse alla scuola militare di Homs e, appena uscito nel 1955 con il grado di tenente, diventò pilota alla scuola aviatoria di Aleppo. Dopo una serie di vicissitudini interne al Baath e una serie di colpi di Stato falliti (1961, 1963 e 1966) in cui partecipò in prima persona, Hafez al Assad, che acquistò sempre più peso politico, entrò nella direzione del partito nel 1969 e assunse la carica di ministro della difesa nel maggio del 1969. Fu eletto presidente della Repubblica Araba Siriana nel 1970. Con sistemi a volte brutali – tra questi il bombardamento di Hama nel 1982 – riuscì a dare autorevolezza e dignità ad un Paese che in quegli anni era diventato probabilmente il più importante protagonista del Medio Oriente.Giulio Andreotti, che fu uno degli uomini più popolari in quella regione, rimase affascinato dall’omologo siriano. Le autorità sovietiche lo consideravano il miglior alleato nel mondo arabo. Bill Clinton dopo averlo incontrato nell’ottobre 1994 lo definì “duro ma leale”. Il giornalista irlandese Patrick Seale, morto l’anno scorso all’età di 84 anni, è stato il suo “biografo” occidentale. Nel suo libro pubblicato nel 1988, intitolato Il Leone di Damasco(Gamberetti editrice), ritrae fedelmente la figura di un uomo che nel bene e nel male, attraverso il figlio Bashar Al Assad, fa ancora parlare di sé e dell’ideale “panarabo”.

Articolo pubblicato su Il Giornale

lundi, 02 novembre 2015 | Lien permanent

Le désastre irakien (vu de Londres) vingt ans plus tard

Le désastre irakien (vu de Londres) vingt ans plus tard

Une Irakienne parle à contrecœur de son pays, lors de la rare évocation des malheurs qui l'ont frappé et le frappent encore, elle s'exprime avec pudeur et tristesse, se demande "pourquoi tous ces morts ? à qui a servi l'invasion ?".

par Lorenzo Ferrara

Source: https://www.barbadillo.it/110405-il-disastro-iraq-visto-da-londra-ventanni-dopo/

Alham est une vieille dame irakienne dont je tonds périodiquement la pelouse. Elle parle avec réticence de son pays, lors des rares mentions des malheurs qui l'ont frappé et le frappent encore, elle s'exprime avec pudeur et tristesse, se demande "pourquoi tous ces morts ? à qui a servi l'invasion?... A personne", conclut-elle amèrement. Il est impossible de la blâmer.

En effet, dans le Times du 18 mars 2023, Catherine Philp, depuis Bagdad, titre : "20 ans après, les cicatrices de la guerre d'Irak ne sont pas encore refermées". Dans le texte: "L'invasion est considérée comme une folie qui a entamé la capacité et la crédibilité de l'Occident à intervenir". Ahmad se souvient clairement du mélange d'excitation et de terreur qu'il a ressenti lorsque les Américains ont commencé à bombarder sa ville. Nous n'étions que des enfants, mais nous étions heureux de savoir que nous allions nous débarrasser de Saddam. Ahmad et ses frères se sont cachés sous les meubles lorsque les bombardements "choc et stupeur" ont commencé, s'émerveillant du "feu rouge qui apparaissait dans le ciel" lorsque les missiles atteignaient leurs cibles dans la matinée du 20 mars 2003. Trois mois plus tard, son père est mort, tué par erreur lorsque des soldats américains nerveux ont ouvert le feu à un poste de contrôle à Sadr City... L'année suivante, leur maison a été détruite par un char américain lors de combats avec l'Armée du Mahdi...

Vingt ans plus tard, l'invasion de l'Irak est largement reconnue comme un échec, un acte de folie arrogante fondé sur de fausses informations qui sonnerait le glas de l'idée d'une intervention occidentale comme force du bien... et de l'Irak lui-même, pour lequel l'invasion a déclenché des événements qui allaient tuer des centaines de ses propres citoyens, forçant des millions d'entre eux à fuir à l'étranger. C'était en 2007 et Bagdad se balkanisait rapidement, les gangs sunnites et les milices chiites terrorisant les rues, tuant et chassant ceux de la secte opposée... Des dizaines de civils étaient retrouvés morts chaque jour, pour la plupart des sunnites tués par des escadrons de la mort chiites affiliés à des ministres du gouvernement, leurs corps mutilés étant jetés sur la voie publique. Les morgues de Bagdad se sont remplies si rapidement que des projections de diapositives des morts ont été organisées pour permettre aux familles d'identifier leurs proches plutôt que d'avoir à fouiller dans des piles de cadavres (...)". Je pense que c'est suffisant comme citation.

Pour parrainer et encourager l'intervention aux côtés des Etats-Unis, un homme, Tony Blair, qui aurait signé une sorte de pacte de sang avec George W. Bush, a échappé de justesse à la condamnation.

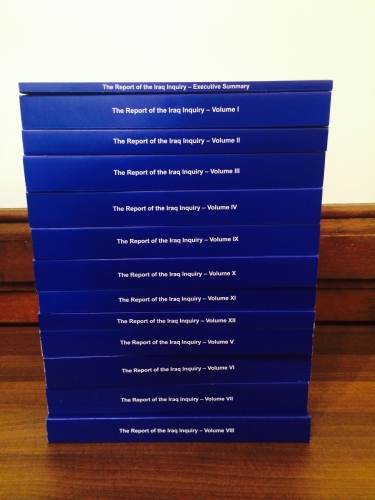

En détail : le 7 juillet 2016 est paru Iraq Inquiry, ou plutôt : douze volumes qui mettent noir sur blanc ce que tout le monde sait désormais, à savoir que l'invasion de l'Irak par le Royaume-Uni et les États-Unis en 2003 était non seulement illégitime, mais aussi inutile. Avec de graves répercussions sur la population civile durement touchée par le conflit, mais aussi sur la sécurité mondiale, car le terrorisme international a également proliféré à partir de ce pays. Après sept ans de travail, Sir John Chilcot (nommé par l'ancien Premier ministre Gordon Brown qui avait souhaité une commission d'enquête en 2009) écrit dans le rapport publié le 6 juillet dernier en pointant clairement du doigt la décision ignoble de Tony Blair, alors Premier ministre, de soutenir l'ancien président américain George W. Bush dans l'attaque contre l'Irak.

Sur BBC news en juillet 2016, on peut lire le résumé suivant: "Le Royaume-Uni est entré en guerre avant que toutes les options pacifiques n'aient été explorées et l'action militaire "n'était pas un dernier recours", affirme le rapport Chilcot.

L'invasion en 2003 était basée sur des "renseignements et des évaluations erronés" qui n'ont pas été remis en question. La menace que représentaient les armes de destruction massive irakiennes a été "présentée avec une certitude injustifiée". L'ancien Premier ministre Tony Blair affirme que la décision d'agir a été prise "en toute bonne foi" et qu'il assume "l'entière responsabilité des erreurs commises". Les familles des Britanniques tués lors de la guerre en Irak affirment que le conflit a été un "fiasco" et n'excluent pas une action en justice. David Cameron affirme que "ces leçons doivent servir à quelque chose"... Tandis que Jeremy Corbyn affirme que la guerre était "un acte d'agression militaire lancé sous un faux prétexte".

Quelle est la réponse de l'homme lui-même au rapport Chilcot? "Je me sens profondément et sincèrement attristé, d'une manière qu'aucun mot ne peut exprimer correctement, pour ceux qui ont perdu des êtres chers en Irak, qu'il s'agisse de nos forces armées, des forces armées d'autres nations ou des Irakiens".

"Les évaluations des services de renseignement effectuées au moment de l'entrée en guerre se sont révélées erronées, les conséquences se sont avérées plus hostiles, plus longues et plus sanglantes que nous ne l'avions jamais imaginé... et une nation dont nous voulions libérer le peuple du mal de Saddam est devenue, au contraire, la victime du terrorisme sectaire. Pour tout cela, j'exprime la plus grande tristesse, le plus grand regret et les plus grandes excuses". Et encore, "il n'y a pas eu de mensonges, le Parlement et le Cabinet n'ont pas été trompés, il n'y a pas eu d'engagement secret en faveur de la guerre, les renseignements n'ont pas été falsifiés et la décision a été prise en toute bonne foi". Tony Blair s'est excusé pour les erreurs commises, mais pas pour la décision d'entrer en guerre.

Vittorio Sabadin a écrit le 5 janvier 2022 dans La Stampa: "L'ancien premier ministre britannique Tony Blair a fait graver un mémo déclarant la guerre en Irak "illégale". L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair s'est vu décerner le titre de Sir par la reine Élisabeth, mais ses sujets ne sont pas d'accord : les mensonges qu'il a proférés en 2003 pour déclencher la guerre contre l'Irak sont impardonnables et il est responsable de la mort de dizaines de soldats britanniques. La pétition visant à le déchoir de son titre de chevalier a presque atteint les 700.000 signatures et, pour aggraver sa situation, on a découvert que Blair avait ordonné de brûler une note dans laquelle la plus haute autorité juridique du gouvernement déclarait que la guerre en Irak était illégale.

C'est l'ancien ministre de la défense de Blair, Geoff Hoon, qui a révélé l'existence de cette note et l'ordre de la détruire. Il est revenu sur cette affaire dans ses mémoires "See How They Run", dont quelques bonnes pages ont été publiées par le Daily Mail... Dans la Grande-Bretagne moderne, apparemment, un acte de transgression aussi manifeste n'empêche pas l'octroi d'une reconnaissance au plus haut niveau...

La Reine a attendu 14 ans avant d'accorder à Blair le titre de chevalier, un honneur accordé à tous les premiers ministres peu après la fin de leur mandat. On ne sait pas ce qui l'a poussée à changer d'avis, mais il s'agit sans aucun doute d'une décision malheureuse...".

Que l'infâme chapitre irakien est à nouveau rouvert pour Tony Blair ?

Il est bien connu que les Britanniques considèrent la guerre comme un outil dont ils peuvent tirer profit. L'Afghanistan, leur vieille proie jamais apprivoisée, l'enseigne (le jeune officier Winston Churchill raconte dans ses mémoires qu'il a brûlé des villages et tué des rebelles "hostiles" et qu'il a écrit à sa mère, qu'il n'a rien fait de honteux). Le reste est bien connu.

Je suis retournée attanger le jardin de l'Irakienne Alham et j'ai "osé" lui demander si elle retournerait un jour à Bagdad. "Non. Nous n'avons plus de maison, ils l'ont détruite". J'ai évité de lui demander qui l'avait fait.

mardi, 25 juillet 2023 | Lien permanent

Israël et monarchies du Golfe : l’accord qui a mis l’Iran dans le collimateur

Israël et monarchies du Golfe: l’accord qui a mis l’Iran dans le collimateur

Sergio Filacchioni

Source: https://www.ilprimatonazionale.it/approfondimenti/israele...

Rome, 16 juin – La guerre ouverte entre Téhéran et Tel Aviv, déclenchée par les bombardements israéliens des sites nucléaires et des centres névralgiques de la République islamique, n’est pas un conflit confessionnel ou idéologique. C’est le début d’une nouvelle phase géopolitique : la consolidation définitive entre Israël et les monarchies du Golfe pour la construction d’une alliance régionale visant à restructurer tout le Moyen-Orient selon des intérêts énergétiques, militaires et financiers.

Israël veut contrôler le Moyen-Orient (avec l’aide arabe)

En seulement trois jours, l’escalade a causé des centaines de victimes, des missiles sur Tel Aviv, des auto-bombes à Téhéran et des attaques chirurgicales contre des scientifiques et des cibles stratégiques. Les Israéliens déclarent ouvertement vouloir faire de l’Iran la “première ligne de front de guerre”, avec pour objectif final un changement de régime. Mais alors que les armes parlent, le récit se banalise : d’un côté Israël se pose comme “rempart de l’Occident”, de l’autre l’Iran se voit réduit à une caricature de “théocratie répressive”. En réalité, alors que les analystes et commentateurs occidentaux décrivent le conflit entre Israël et l’Iran comme un nouveau chapitre d’une lutte millénaire entre musulmans et sionistes, la réalité – beaucoup plus grave et structurée – échappe au radar de la narration dominante. Ceux qui voient la véritable image constatent autre chose : les anciens ennemis arabes du monde sunnite se sont progressivement transformés en alliés silencieux – mais cruciaux – d’Israël, prêts à partager intérêts, stratégies, infrastructures et renseignements.

Israël-Golf, l’alliance que personne ne veut voir

Après les Accords d’Abraham, la coopération entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn, Arabie saoudite et Qatar a pris une dimension sans précédent. Signés en septembre 2020 sous l’égide de l’administration Trump, ces accords ont marqué un tournant officiel dans la normalisation des relations entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Présentés officiellement comme une “paix”, ils ont en réalité jeté les bases d’une alliance géopolitique, économique et militaire anti-iranienne et anti-palestinienne. Plus qu’une réconciliation entre peuples, ces accords ont scellé la naissance d’un bloc sunnite-israélien légitimé par Washington et bénit par les chancelleries occidentales. Les gouvernements du Golfe ont non seulement tourné le dos à la cause palestinienne, mais ont aussi activement soutenu, financé et facilité la machine de guerre israélienne, même durant les mois les plus sanglants de la guerre à Gaza. Le commerce a explosé. Bahreïn a légalisé les importations en provenance des implantations illégales israéliennes en Cisjordanie. Des entreprises saoudiennes et émiraties exportent des biens et des matières premières vers Israël, tandis que les fonds souverains du Golfe investissent dans des banques et des sociétés impliquées dans la construction des implantations. Et lorsque le Yémen a bloqué les routes maritimes vers Tel Aviv, ce sont les Émirats et l’Arabie saoudite qui ont créé un corridor terrestre pour assurer l’approvisionnement en passant par la Jordanie et Israël.

Militaires, espions et drones : les vrais accords secrets signés

Mais c’est sur le plan militaire que la coopération devient encore plus profonde et inquiétante. Les Émirats Arabes Unis abritent des bureaux d’entreprises israéliennes liées à la défense, ont reconverti des jets civils en avions de transport militaire et participent à des exercices conjoints avec Israël et d’autres partenaires de l’OTAN. Le Qatar fournit des pièces détachées à l’armée israélienne et permet l’utilisation de son espace aérien pour le transport de troupes et d’armes. Bahreïn, déjà siège de la 5ème Flotte américaine, est devenu un centre opérationnel de renseignement conjoint contre l’Iran, accueillant des réunions entre officiers israéliens et hauts commandants arabes. En Arabie saoudite, des systèmes anti-drones israéliens dissimulés comme une technologie occidentale ont été découverts. Ce niveau de coopération dépasse largement la “normalisation”: c’est une co-responsabilité active dans une guerre d’anéantissement. Étrangement, les protestations pro-Palestine ne se tiennent jamais devant l’ambassade saoudienne. Pourtant, Riyad et les monarchies du Golfe sont des complices actifs du massacre : ils financent Tel Aviv, collaborent militairement, répriment la dissidence arabe. Mais pour certains récits woke, le génocide n’est qu’une question de Blancs contre des opprimés, seule l'OTAN et le réarmement sont coupables. On oublie la Syrie, l’Irak, la Libye et le Liban, sacrifiés sur le chemin d’une résurgence militante mais profondément hypocrite.

L’aspect économique d’un accord arabo-israélien

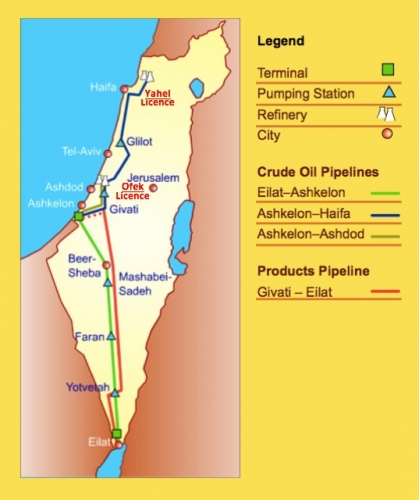

Ce n’est pas seulement une question d’armes. Le cœur de la fusion entre Israël et les monarchies sunnites est énergétique et financier. Le projet de pipeline Ashkelon-Arabie Saoudite, partie du corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe (IMEC), passe aussi par les territoires occupés. Le Qatar et Bahreïn ont vendu des actifs énergétiques à des fonds liés aux implantations israéliennes. Israël est désormais un nœud stratégique et un partenaire des économies du Golfe. Derrière les masques diplomatiques, on construit un pôle visant à gérer les flux d’énergie, de logistique et de capitaux de l’Asie à l’Europe, en excluant l’Iran, la Syrie, le Hezbollah et la cause palestinienne. Une redéfinition du Moyen-Orient portée par Washington, rendue possible par la faiblesse européenne et par un activisme woke sélectif qui fait semblant de ne pas voir l’éléphant saoudien dans la pièce.

Démystifier le mythe du “choc des civilisations”

Il est évident pour quiconque n’a pas de yeux bandés que ce n’est pas une guerre entre musulmans et sionistes. Ce n’est pas un combat entre “démocratie” et “théocratie”. C’est la réalisation d’un ordre régional où Tel Aviv mène un bloc arabe sunnite basé sur la finance, l’industrie et la puissance militaire. Un bloc qui vise à éliminer toute résistance, toute autonomie chiite, toute aspiration anti-impérialiste. L’Iran, isolé et usé après la défaite en Syrie, ne lutte pas seulement pour sa survie. Qu’on le veuille ou non, il reste le dernier obstacle empêchant le Moyen-Orient de devenir une zone franche sous gestion israélo-arabe, sponsorisée par l’Occident, où il n’y a plus de place pour une souveraineté alternative. Paradoxalement, c’est aujourd’hui l’Iran qui se trouve dans la position de Saddam Hussein : seul contre tous, entouré de puissances hostiles, diplomatiquement isolé et – selon les plans de ses ennemis – voué à tomber pour ouvrir la voie à une nouvelle configuration régionale. C’est la tragique ironie récurrente du mythe du Moyen-Orient : Téhéran, qui en 2003 a profité de la chute du régime baasiste et de l’intervention américaine en Irak, est aujourd’hui la cible de cette même architecture impérialiste. Aujourd’hui, le “méchant” à abattre n’est plus Saddam, mais la République islamique, coupable de résister. La ligne de front qui l’assiège – Israël, monarchies du Golfe, États-Unis et une grande partie de l’Occident – est la même qui a partagé l'Irak, puis la Syrie, et qui aujourd’hui veut encercler l’Iran.

Le Moyen-Orient de demain est déjà là

Tandis que les médias mainstream se concentrent sur les bombes, le vrai séisme est diplomatique et économique : Israël n’est plus un avant-poste solitaire de l’Occident, mais le cœur opérationnel d’un nouvel ordre régional. Et les monarchies du Golfe, loin de dénoncer le “génocide” de Gaza ou la violation de la souveraineté iranienne, en sont les alliés et partenaires stratégiques. Le conflit en cours n’est pas un autre chapitre de la guerre sans fin entre Juifs et musulmans. C’est le début de quelque chose de beaucoup plus bouleversant : la naissance d’une alliance israélo-arabe qui réécrira les équilibres géopolitiques du 21ème siècle. Et dans cette nouvelle architecture du pouvoir, la Palestine est la victime, l’Iran la cible, et l’Europe – encore une fois – le spectateur sans armes.

Sergio Filacchioni

vendredi, 20 juin 2025 | Lien permanent

L'Irak contre les ”Mongols”

L'Irak contre les Mongols ou Saddam Hussein géopolitologue!

Texte d'une conférence prononcée par Max Steens devant l'Ecole des Cadres de Synergies Européennes à Bruxelles en 2003. Ce texte, sous bien des aspects, demeure pertinent, en dépit du temps écoulé et de la mort de Saddam Hussein.

1) Saddam Hussein lecteur de Brzezinski?

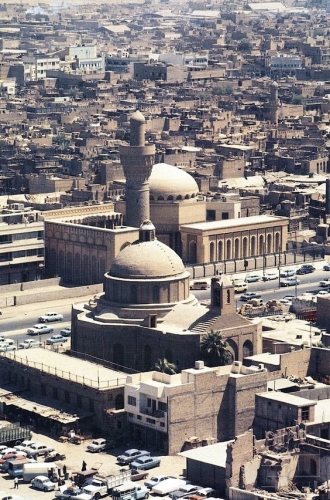

Le "maître de Bagdad", comme le nomment les journalistes, a prononcé ce 17 janvier, à l'occasion de l'anniversaire commémoration du lancement de la guerre du Golfe, il y a douze ans, un discours des plus intéressants, qu'il faut savoir entendre dans la brèche opérationnelle et active qu'il sous-tend.

S'adressant à son peuple avec moult images et expressions, issues de sa culture et de son histoire, il a renvoyé les Etats-Unis à ce qu'ils sont dans les comparatismes historiques (souvent boiteux, certes, qui sont évoqués de part et d'autre, mais néanmoins actifs). A savoir, les Mongols de l'ère moderne !! Je pense, avec Carl Schmitt, que tout discours d'un homme politique, tenant un pouvoir concret, peut définir une doctrine, et ceci, pour le meilleur comme pour le pire! Alors —et malgré l'intérêt que l'on peut avoir pour Témoudjinn, alias Gengis Khan, et pour la tentative héroïque du Général Baron Roman Féodorovitch von Ungern-Sternberg de s' en inspirer— force est de constater que c'est bien "ce qu'ils sont", plus que tout autre forme d'impérialité.

Saddam Hussein est d'ailleurs en accord, en cela, avec le stratège-géopolitologue Zbigniew Bzrezinski. Il ne s'agit pas, dans la bouche du dictateur irakien, d'une formule creuse, mais d'un constat de comparatisme "historico-morphique", au sujet du statut de ce que d'aucuns ont le culot d' appeler l'"Empire américain". Le "maître de Bagdad" et le professeur , conseiller du Center for Strategic and International Studies de Washington (DC), sont donc d'accord, ils s'accordent sur ce qu'est la puissance américaine sur la surface du globe! Ne pourrait-on les faire se rencontrer afin de boire une tasse de thé? Cela ne servirait à rien. Les héritiers de l'Empire Mongol, qui, je le rappelle, ont comme caractéristique de n'imposer aucun Ordre territorial cohérent en visant à la domination universelle, de ne proposer aucuns nomos de la Terre, ces cavaliers nomades et pillards n'ayant pas les conceptions de la territorialité qui nous animent.

Le modèle mongol du Pentagone

Je cite Brzezinski, qui passe en revue, dans son étude sur l'Amérique et le reste du monde, les différentes formes impériales, et qui, à propos de l' Empire de Gengis Khan, déclare: Seul l'extraordinaire Empire Mongol approche notre définition de la puissance mondiale (in: Le Grand échiquier, Paris, 2000, p. 40, coll. Pluriel/ Hachette; édition de poche). Révélation capitale, s'il en est, et qui devrait nous enjoindre à des rapprochements décisifs! Ainsi, il rappelle que cet Empire gengiskhanide a pu "soumettre (sic) le Royaume de Pologne, la Hongrie, le Saint-Empire (resic) , plusieurs principautés russes, le califat de Bagdad et l'Empire chinois des Song.

Dans sa franchise, qui n'est que plus blessante et révélatrice de notre condition misérable en Eurasie, il poursuit: la puissance impériale mongole est fondée sur la domination militaire (tiens, tiens…), grâce à l'application brillante et sans pitié d'une tactique remarquable…! En effet, où est la pitié dans la mise en place de la domination américaine sur la planète depuis plus de cent ans?

Certainement pas en Amérique dans le génocide du peuple amérindien, ni dans l'instauration des dictatures sud-américaines aux 19ième et 20ième siècles en faveur de Washington et de Wall Street, dictatures où la tête d'un péon ne valait pas un cent, ni à Dresde dans les corps fondus des civils allemands brûlés vifs comme leurs compagnons en holocauste de Tokyo, de Nagasaki, mais aussi de Hanoï, ou d'Hué, sous l'action de l'agent orange, corps napalmisés comme des mauvaises herbe1; je ne pense pas que la pitié ait jamais résidé dans la volonté de parfaire un blocus qui envoie à la mort des dizaines de milliers d'enfants irakiens qui n' ont rien fait, qui ont le tort de naître dans un Pays qui gêne les visées stratégico-commerciales d'un pays qui se pense comme la mesure du monde (et quelle mesure!!), comme, autrefois, les Irlandais n'avaient qu'à mourir de faim sous les bons yeux de sa Très Gracieuse Majesté, les rois ou la reine d'Angleterre.

Brzezinski, insiste, de manière pesante, sur le fait que les Mongols n'apportaient ni système économique et financier ni sentiment de leur supériorité culturelle, lequel existait dans les autres Empires. Voilà donc la mission stratégique de l'Etat américain; en effet, s'il s'inscrit dans la veine mongole, comme le veut Brzezinski, il lui faut pallier ces défauts, d'autant plus que ces caractéristiques sont consubstantielles du caractère éphémère de l'Empire de Temoudjinn. On remarquera que ces lacunes de l'empire gengiskhanide sont exactement celles qui caractérisent remarquablement bien les USA: l'expansion tous azimuts du dollar et l'intégration globalitaire du monde, condamné à être mis au diapason des règles économiques proposées par la seule Amérique. Cette dernière pouvant toutefois, à tous moments, les refuser sur son propre sol ou, tout simplement, sous la forme de réciprocité si elles leur nuisent. Pas de barrières commerciales sur la planète, pas d'exception culturelle, nous vous l'ordonnons mais laissez instaurer des quotas et des mesures autarcique chez nous, je vous en prie! Il ne faudrait pas confondre les Maîtres et les esclaves, s'il vous plait de la tenue!

Ce n'est pas étonnant, dans cette mesure, que le parachèvement du condominium américain que veut Brzezinski, insiste sur cet aspect et sur la diffusion de la culture américaine. Même si elle n'est pas trop sûre de sa force en réalité, l'avancée de la démocratie (de type démo-libérale s'entend), des droits de l'homme (blanc et sioniste, disait Jacques Vergès!), et consécutivement de l'American Way of Life, assureront la puissance de cette troisième caractéristique impériale: la force d'une culture. Force plus matérielle qu'autre chose, certes, mais qui base sa prédominance sur l'éradication des autres et sur l'oubli de toutes autres formes de sentir, penser, percevoir. Il ne peut en être ainsi, il ne pourra en être car il faut refuser le chemin du néant.

2) Une alliance du turquisme et du wahhabitisme contre les peuples libres d'Eurasie

Prévoyant et préparant la chute de Saddam Hussein, qui a revendiqué dans son discours le droit de toute nation à vivre —ce qui nous semble une revendication bien légitime— des réunions ont lieu, en ce moment, entre Saoudiens, Turcs et Egyptiens. Le premier ministre turc Abdullah Güll (AKP), s'attèle à établir une alliance avec un prince saoudien, Abdullah bin Abdulaziz Al Saud (cf. Le Figaro, édition du 18-19/1/2003, p. 2), et avec Hosni Moubarak, qui s'engage à trahir définitivement toute possibilité égyptienne d'emprunter une voie politique propre, lui permettant de sortir de son triste état de fellahisation (comme disait Spengler), dans laquelle l'avait poussée définitivement la colonisation anglo-saxonne, après l'élimination de Mehmet Ali, et de laquelle entendait la sortir le germanisme en action avec l'aide de Gamal Abdel Nasser.

Turcs et Saoudiens, forces d'obscurcissement et ennemis ontologiques de l'Europe et de l'Eurasie, s'entendent donc à merveille afin de proposer un plan de liquidation du Parti Baath, ainsi que des hommes influents qui le composent dans l'entourage de Saddam Hussein. On voit à quelle trahison s'apprête Moubarak, tombé à genoux devant l'ottomano-wahhabisme. Il s'agit de soudoyer les hommes et les officiers du Parti, à l'exception de l'entourage immédiat et de la famille; détail révélateur: il s'agit bien de la liquidation d'un projet, d'une vision du monde, d'une réorganisation de la région et des rapports de force en présence et non de plier des "sbires".

Napoléon pensait que pour manipuler les hommes, il existait deux moyens, la corruption et le fouet! Le fouet ne sera pas utilisé; les Saoudiens, qui tiennent en main le régime le plus ignoble que la terre n'ait jamais porté, le réservant aux femmes et aux esclaves philippines qu'ils emploient dans leurs palaces-casinos, hideuse expression de la collusion americano-wahabite. Leur environnement esthétique relève effectivement plus de Las Vegas que de l'Alhambra. La corruption s'appliquerait sous la forme d'une amnistie juridique pour inciter les fidèles baathistes à abandonner le dictateur et à l'anéantir en le condamnant à la solitude.

Bas les masques!

Que vient faire, dans ce point focal du conflit, cette alliance de la Turquie (dite laïque, alors qu'elle participerait à la liquidation du Baathisme, républicaine et je ne sais quoi encore!), qu'il nous faudrait accepter au sein de l'Europe, avec l'islaméricaine Arabie Saoudite, théocratie islamique de mouture wahhabite, alliée-adversaire des USA? Alliée militaro-stratégique et économique et néanmoins concurrente ou adversaire (n'en déplaise à Guillaume Faye) des USA dans la lutte commerciale pour la main mise sur le pétrole. Ces forces que Jean Parvulesco appelle les forces du Non-Être (et qui comportent encore d'autres éléments à peine "dicibles"!) agissent de façon de plus en plus visible. L'alliance du dollar et du pétrole reprend de plus belle, moyennant des zones d'influence accordée à l'islamisme et à l'américanisme, sous l'œil avide de la politique et de la diplomatie turque, saisissant l'opportunité de récolter de substantielles prébendes, dépassant largement ses bons services au sein de l'OTAN.

Afin de reconstituer la pérennité du condominium, qui régnait avant l'ébranlement du 11 septembre, —celui étant sans doute plus ou moins factice, du moins manipulé par on ne sait quel nombre de services et de contre-services et ayant principalement une "fonction vidéosphérique légitimisante"— il est fort probable que la Turquie fasse office de grand intercesseur entre les deux adversaires-concurrents, l'Amérique et l'islamisme (saoudien), ces deux monstres de prosélytisme monothéiste, monothéisme du marché et monothéisme coranique, alliés à nos dépens.

La Turquie recevrait le droit de s'activer dans les "Balkans eurasiens", tout en étant "boostée" plus que jamais dans son lobbying en faveur de son entrée dans l'Union Européenne.

La France : terrain de tous les dangers

Il n'est pas sans signification, dans ce contexte, que la France soit le terrain de tous les dangers. Visiblement, la France, via Jacques Chirac, a pris, en matière de Grande Politique, conscience de la tragédie qui peut résulter des heures que nous vivons. Face aux Etats-Unis d'Amérique, qui en sont à un tel niveau d'outrecuidance et de menace pour la paix du monde, Chirac a pris position en réactivant un certain gaullisme révolutionnaire au sens où l'entend Jean Parvulesco, visionnaire, s'il en est, de la Weltpolitik, politique où sont dépassés les clivages habituels. Chirac est le chef d'un Etat de l'Extrême-Occident qui vient de mettre en garde, personnellement, G. W. Bush, sur sa volonté de lancer une guerre unilatérale que, visiblement, il s'apprête à lancer, même seul. L'attitude récente de Chirac montre bien que tous les critères et conditions pour justifier l'action militaire ne sont que des os à ronger pour les belles âmes occidentales et mondialistes qui font office de gribouilles dans la presse, à la télévision, ou dans les tissus associatifs, et dont l'Histoire ne s'encombre pas.

Cette prise de position rejoint l'esprit du discours de Phnom Penh prononcé en 1966 par le Général De Gaulle et de l'action sacrificielle du Président Laval; elle témoigne, sans doute, et je l'espère, d'une prise de conscience du Grand Jeu qui se déploie dans le Heartland.

La Russie a sans doute un grand rôle dialectique dans cette prise de conscience, comme le souligne fort judicieusement Parvulesco, l'auteur du Retour des Grands Temps. En effet, la Russie, qui est aux prises avec le terrorisme tchétchène, est consciente de la turcisation des Balkans eurasiens, favorisée par l'administration du Pentagone et de l'OTAN, ainsi que de l'islamisation montante de ces contrées, favorisée par l'Arabie et le Pakistan. Tout dialogue euro-russe portera à la conscience cet enjeu vital et historial d'empêcher ce qu'il convient de nommer un néo-ottomanisme, vu que sont favorisés et la "turcité" et l'islamisme.

Jacques Chirac doit comprendre qu'il peut saisir là l'occasion unique de rendre à la France sa cohérence européenne, depuis longtemps perdue, dans cette question impériale (et impérieuse), dans cette question de la marche consciente et immémoriale vers notre Empire. En effet, il existe des forces néfastes, en France, qui s'emploient à appuyer les revendications turques quant à son entrée dans notre communauté d'Etre et de destin. Il ne nous appartient pas de savoir à quelles pathologies, intérêts ou incompréhensions de l'Histoire répondent ces énergumènes, il convient de les combattre et de réduire à néant leur projet abject. En restant fidèles au Testament de Charles-Quint…

Je tiens à souligner, à ce propos, le soutien total que mérite Valéry Giscard d'Estaing quand il s'oppose à l'entrée de la Turquie dans l'UE. Lui, qui fut ridiculement injurié par le ministre turc des affaires étrangères, qui l'assimila à une figure de l'"anti-progressisme", du "passé", de la "réaction"… J'aimerais demander à ce sinistre monsieur qu'il s'informe: il n'y a que dans son Pays, qui bricole avec les concepts les plus abscons de l'Occident essoufflé, que l'on croit au "Progrès absolu" et que les partis politiques s'intitulent "Parti du Progrès, de la Liberté et du Droit, de la Justice" ou, pourquoi pas, de "l'Expansion économique"…Si, si, le parti qui remporta les législatives turques (l'AKP) récemment, s'auto-désigne comme le "Parti de la justice et du développement"! La criminalisation automatique, de ceux qui osent mettre ses prétentions en doute, est sous-jacente dans ce label "politiquement correct"; on voit à quel géhenne sont renvoyés ses adversaires: à l'injustice et à la régression, fichtre, voilà qui collera à merveille avec l'idiosyncrasie américaine, se pensant comme "peuple élu", agissant au nom du bien universel, et avec l'islamisme des autodafés; l'enfer, ce n'est plus les autres, c'est pour les autres!

Il s'agit là d'un fétichisme de l'étiquette politique légués par l'introduction, en France, des idéaux des Condorcet, Saint-Simon, voire Comte, etc… Ce n'était déjà pas fameux à l'époque, mais les instances idéologiques dominantes en France les ont repris avec la ferveur de ceux qui n'y comprennent pas grand chose… Il en résulte des singeries, rien d'autres. Enfin, ces idées étaient en bout de course et, je signale aimablement, que l'Histoire a démontré leur inanité; je conseille à tous les excellents livres du Professeur P. A. Taguieff, notamment sur la question centrale du progrès.

La haine des trotsko-ricains favorables à l'Axe Washington-Ankara

Chirac a pris une position qui honore la France, montrant dans quel ridicule s'est encore une fois plongée la Belgique par la bouche de son ineffable ministre de la défense, le sieur Flahaut (dit "Fléau")2; en rejoignant la position des d'Estaing et Stoiber, après que le chancelier Kohl ait donné la ligne de conduite de l'Europe, à propos de la question turque, après l'appui donné à Giscard par l'ex-Chancelier Helmut Schmidt, fin analyste de la situation internationale, Chirac a provoqué, plus que jamais, la haine des trotsko-ricains, de son pays, généralement favorables à l'axe Washington-Ankara.

D'autres, après le sociologue Emmanuel Todd 3, défendent l'intégration de la Turquie dans l'Europe. Cet individu, que l'on croyait tout de même capable d'analyses plus pertinentes, y voit une chance pour le modèle jacobin, or, fort heureusement, la France s'est engagée en vue d'une décentralisation régionale, comme cela avait été le vœu du référendum de 1969. Ainsi, il nous faudra nous méfier du sénateur français Michel Pelchat, président du groupe des amitiés France-Turquie —qui va recevoir ma réponse sous forme de communiqué— tellement le drôle est à côté de ses pompes, mais je suppose que c'est normal, vu qu'il en cire d'autres!

La France rentre dans une phase critique où elle pourrait enfin rejoindre et l'idéalité et la réalité de l'Europe en devenir, en renonçant une fois pour toute à l'idée perfide de l'alliance ottomane, en vue de jouer seule sur le continent, et en entrant, libérée de ses illusions et de ses aveuglements, dans le camp des Impériaux, où elle aurait pleinement sa place car elle pourrait constituer une redoutable forteresse maritime et spatiale sur le rimland atlantique, en lisière immédiate du cœur géopolitique de l'Europe, du noyau territorial de l'impérialité germanique et occidentale. L'avertissement lancé par Chirac à Bush doit être le détonateur de cette voie révolutionnaire à suivre, vu l'action anti-européenne et anti-russe de l'alliance wahhabito-ottomano-ricaine actuellement à l'œuvre.

Panoptisme et univers carcéral

Il est grand temps de comprendre le futur de notre condition humaine sur la planète Terre si cette alliance vainc un jour: c'est le pénitencier (ou la galère!) pour tout le monde! Sous l'œil de l' américano-panoptisme (satellitaire et électronique) et des gouverneurs de prisons turcs ou musulmans. L'humanité vivrait sous leur regard et selon l'aune de toute chose que développe l'humanitarisme, et ce formidable règlement de prison que sont les "droits de l'homme". En réalité le droit de recevoir des bons ou des mauvais points selon le comportement de chacun en échange d'une punition éventuelle, le bonheur résidant dans l'absence de punition. Condition de taulards! L'Humanité et le globe comme grand pénitencier, voilà la réalité de la condition humaine à venir sous l'œil des kapos et matons médiatiques. Finie l'Histoire, fini le Politique, finies les Révolutions possibles et l'action des peuples libres… Après la police du globe, le globe comme prison. Vision accréditée par les régimistes de facture "rawlsienne", actifs dans les médias et les groupes associatifs, cet état de l'humanité assurant une juste "égalité des chances", façon pénitentiaire (avec un statut particulier pour ces régimistes médiacrates, je suppose que ce sera celui de kapo).

Contre l'alliance wahhabito-turco-ricaine! Contre l'Humanité réduite à un pénitencier! Contre la dhimmisation et la chiourmisation des peuples d'Eurasie! Soutien total à la légitimité historique du Saint-Empire! Soutien total à Giscard d'Estaing et Jacques Chirac dans leur combat pour la paix! Soutien à l'Irak baasiste dans sa résistance aux mongols modernes ! Soutien total à Vladimir Poutine et à la Russie éternelle!

Max STEENS,

Bruxelles, 20/1/2003.

(1) Est-ce la réussite des Etats-Unis, de ne pas employer d'armes de destruction massive mais de traiter les hommes de chair et de sang comme des plantes à détruire, à exterminer leur refusant leur statut d'humanité? Est-ce que dans les repentances et les vagues de pardon et de devoir de mémoire que certains tentent d'imposer; y aura-t-il un jour un mot pour tous ces hommes? Car la vraie question est bien de savoir si une vie humaine vaut une vie humaine? Il est clair que pour les USA la réponse est négative (je pense même qui si il est jaune, il a encore moins de valeur à leur yeux). Un Japonais, un Amérindien, un Allemand, un Vietnamien mais aussi quiconque gênerait la marche de la théodicée du peuple américain risque de subir leurs foudres, avalisée subito presto par leur puritanisme qui les enjoints à se considérer comme le peuple élu.

(2) Qui vient de livrer, une fois encore la Belgique à l'accueil des troupes US, il faut dire le sourire au lèvres car le bonhomme raffole de passer à la télévision, expliquant qu'il ne saurait en être autrement. Ménageant ainsi la bonne collaboration otanesque de la Belgique à son maître ricain, de qui Verhofstadt et Michel sont les parangons. Il faut noter la juste répartition des rôles au PS, le triste sire de la maffia rose di Rupo essayant tant bien que mal de prononcer un discours devant ses ouailles où il s' affirme comme un opposant à la guerre… oui du point de vue de la belle âme car il s' agit pour lui que du non-envoi de troupes belges (ce sur quoi, il rejoint le Vlaams Blok!), le reste est de l'ordre de la pétition de principe… Principe déjà trahi par son camarade Flahaut. A jamais, le PS s'est déshonoré (pour autant qu'il ait jamais eu d'honneur…), trahi, et ne mérite pas une voix, pas un soupçon d'estime, juste une saine répugnance et ne mérite qu'une chose —outre notre dégoût : que des hommes courageux leur enlèvent à jamais la possibilité de se nommer "socialistes", ce qu'ils ne sont pas.

(3) Todd, certes, est apprécié dans nos milieux non-conformistes, allergiques aux "salades" des médias, pour ses travaux sur les structures familiales en Europe et dans le monde, mais il semble aussi, par ailleurs, que nos milieux pratiquent, par trop souvent, une rigidité mentale qui les empêchent d'intégrer la possibilité d'une multiplicité simultanée de points de vues, généralement divergents; croyant qu'un "ami" politique ou qu'une proposition "amie" dans un domaine implique ipso facto une "amitié" dans un autre domaine, sur un autre terrain, sur un autre champ, dans une autre action, … Funeste erreur. Assurer la cohérence des combats n'implique pas la cohérence des alliances.

lundi, 21 mai 2007 | Lien permanent

Les écoles suisses préparent des coolies pour les Chinois

Les écoles suisses préparent des coolies pour les Chinois |

| « Anne-Catherine Lyon s'est rendue l'automne dernier au gymnase d'Yverdon. Afin d'y féliciter la jeune Whitney Toyloy pour son élection au titre de Miss Suisse, laquelle dans la foulée prenait une année... disons "sabbatique". L'ajournement de la reprise de ses études par la demoiselle redonne une actualité à cette démarche grotesque de la part de celle qui règne sur l'enseignement vaudois et le conduit dans le mur. Elle n'est pas seule, remarquez. L'hiver dernier, pour ne citer que lui, son collègue socialiste du bout du lac se montrait sans états d'âme devant le bonnet d'âne tendu aux élèves genevois classés cancres suisses toutes catégories. Pour ne rien dire des experts et autres pédagogues employés à bouter le feu à l'école. […] Les familles ne vont pas fort, elles sont démissionnaires ou divisées, les mères seules sont débordées, les loisirs essentiellement médiocres, les incivilités partout tolérées, la sexualité précoce et désorientée. Il ne manquerait plus que l'école se montre ferme dans sa mission de transmettre des connaissances, de développer des esprits en germe, d'aiguiser la curiosité, de donner le goût d'en savoir plus. Non, à suivre les tâtonnements des têtes chercheuses en charge de l'école, il ne faut pas donner une priorité au savoir, mais "mettre l'enfant au centre" (sic). Le résultat ? Il est dans la pensée confuse des candidats au travail, dans l'orthographe de leurs lettres de candidature, leur incapacité de compter, leur inaptitude à l'abstraction. Jadis, on disait à table : "Finis ton assiette, des petits Chinois ont faim." Aujourd'hui, l'école romande n'a qu'une chose à faire : cesser de se contorsionner et enseigner. Parce que, figurez-vous, les petits Asiatiques, Indiens, Japonais, Chinois et autres ex-coolies vont maintenant aussi à l'école. Ils y étudient très sérieusement, notamment les sciences et les maths. Ils apprennent par coeur. C'est bon pour la tête. Et si vous autres débatteurs poursuivez vos fantasmes, ce sont nos écoliers qui, demain, tireront le pousse-pousse ou son équivalent. Whitney aura pris des rides et vous ne serez plus en poste. Responsables mais pas coupables. Et ce sera trop tard. »

Myriam Meuwly, Le Matin Dimanche, 30 août 2009 |

dimanche, 06 septembre 2009 | Lien permanent | Commentaires (1)

Hellenes and Indo-Aryans

Hellenes and Indo-Aryans

To us it seems almost mockery, if one compares a philosopher with a blind man. In order to avoid any misinterpretation of my comparison, I want to make myself even more clear by referring to the Greeks. It is by no means certain, I believe, that the Greeks (those virtuosi when it comes to using the eye) had the right capabilities to serve mankind as the exclusive leaders on philosophical issues. Their whole life was a denial of introspection and therefore formed the sharpest contrast possible with the Indo-Aryan lifestyle. Now let us look at the upbringing of the Aryan thinker. The young Brahman received his education in the seclusion of a rural surrounding: mental treasures and moral habits; with incomparable severity and perseverance he was educated for thinking, according to plan. Twelve years and often longer the theoretical instruction and exercise took; then came the indispensable school of practical life, the founding of his own household. And it was only after his own son had grown up and had build his own house, that the time had come for a wise man to disappear into the forests, he, now freed from all the obligations of the rituals and from the entire equipment of the symbolic belief in gods, he, whose speculative abilities formed the best personal civilization one could think of, whose memories were enriched by all joys and sadness of family life, he whose knowledge of human nature had matured by the fulfilment of his practical civic duties — only now the time had come for this wise man to increase the treasures of thought, inherited from his ancestors, and thus to increase the mental possession of his people.

To us it seems almost mockery, if one compares a philosopher with a blind man. In order to avoid any misinterpretation of my comparison, I want to make myself even more clear by referring to the Greeks. It is by no means certain, I believe, that the Greeks (those virtuosi when it comes to using the eye) had the right capabilities to serve mankind as the exclusive leaders on philosophical issues. Their whole life was a denial of introspection and therefore formed the sharpest contrast possible with the Indo-Aryan lifestyle. Now let us look at the upbringing of the Aryan thinker. The young Brahman received his education in the seclusion of a rural surrounding: mental treasures and moral habits; with incomparable severity and perseverance he was educated for thinking, according to plan. Twelve years and often longer the theoretical instruction and exercise took; then came the indispensable school of practical life, the founding of his own household. And it was only after his own son had grown up and had build his own house, that the time had come for a wise man to disappear into the forests, he, now freed from all the obligations of the rituals and from the entire equipment of the symbolic belief in gods, he, whose speculative abilities formed the best personal civilization one could think of, whose memories were enriched by all joys and sadness of family life, he whose knowledge of human nature had matured by the fulfilment of his practical civic duties — only now the time had come for this wise man to increase the treasures of thought, inherited from his ancestors, and thus to increase the mental possession of his people.

For the Greeks however education consisted of the training of the eye and of rhythmic feeling: gymnastics and music, being pretty and recognizing beauty with sureness. From their childhood up they filled their days with looking at the other, „watching the outside“, talking and discussing and tuning. In short: the publicity was the atmosphere of Greek existence; all Greek philosophers were politicians and orators. And while even in today’s degenerated times many Indo-Aryans of pure race conclude their life in complete seclusion, prepare their grave, and calmly lie down, silent and lonely while death approaches, in order to unite themselves with the omnipresent world spirit, we hear Socrates, up to the moment when he empties the cup of hemlock, amusing himself with dialectic hair-splitting with his friends and discussing the advantage of the believe in immortality for the human society.

So we see that the serious obstacles, raised by the formlessness of the Indo-Aryan representation of their world-view, are not without some kind of atonement; and it’s justified to expect to find something new here. But we would be superficial, if we were satisfied with just this one insight. Because the distinction between form and matter can lay claim to a limited value only; so here we have to dig somewhat deeper.

So we see that the serious obstacles, raised by the formlessness of the Indo-Aryan representation of their world-view, are not without some kind of atonement; and it’s justified to expect to find something new here. But we would be superficial, if we were satisfied with just this one insight. Because the distinction between form and matter can lay claim to a limited value only; so here we have to dig somewhat deeper.

Hellenic humanism — to which the Indo-Aryan now forms a counterweight — was for us in particular a school of form, or perhaps better of shaping, of creation, of the artists’ individual works on up to the realization that a human society can have a form in which free-creative art is the all-penetrating element. In admiration of related strangers we climbed up to new achievements of our own. On the other hand, each attempt failed to master what was specifically Hellenic regarding the contents, if one refrains from those things — logic, geometry — where the form is already contents. This is quiet clear for the arts, but for philosophy the emancipation from Helleno-Christian ties has to still take place, although it was always followed out by our real philosophers, from Roger Bacon on to Kant. As for India the conditions differed. The Indian Aryan missed a Hellene, to keep within bounds in time his innate inclination — also inborn to us — to digress excessively, to canalize his over-rampantly thriving forces as it were, to accompany his overflowing fantasy with the wise guide called „taste“, and his judgement with a notion of shape-giving. That effusiveness, which Goethe calls the source of all greatness, was present with the Indian Aryan just as abundantly as with the Hellenes, they missed however sophrosyne, the restrictress. No poem and no philosophical writing of the Indian is enjoyable for a man of taste, formally speaking. And once these people wanted to avoid the excessiveness and therefore untransparancy, the unartisticness of their creations, they immediately ran into the opposite extreme and availed themselves of such an exaggerated aphoristical briefness that their writings became nearly an unsolvable mystery.

A well-known example is Pânini’s grammar of Sanskrit, which is written in the form of algebraic formulas, so that this exhaustive representation of the Sanskrit language, 4000 rules large, fills hardly 150 pages. Another example are the philosophical comments of Bâdarâyana, with whom sometimes a whole chapter with explanations was necessary, before one could understands three words of his way of expression, concise to absurdity. The form of the Indian is therefore nearly always rejectable. And this means a lot; because a clear distinction between form and contents can’t be found anywhere; he who criticizes the form, cannot praise the contents without some reservations. For this is also true; with the Indo-Aryan we have to dig deeply before we hit upon pure, unslagged gold. If one is not determined or capable to descend into the depths of this soul (for which a congenial attitude is necessary), one shouldn’t make attempts at all; he will harvest little for much trouble. However, he who can and may descend, will return with ever-lasting rewards.

A well-known example is Pânini’s grammar of Sanskrit, which is written in the form of algebraic formulas, so that this exhaustive representation of the Sanskrit language, 4000 rules large, fills hardly 150 pages. Another example are the philosophical comments of Bâdarâyana, with whom sometimes a whole chapter with explanations was necessary, before one could understands three words of his way of expression, concise to absurdity. The form of the Indian is therefore nearly always rejectable. And this means a lot; because a clear distinction between form and contents can’t be found anywhere; he who criticizes the form, cannot praise the contents without some reservations. For this is also true; with the Indo-Aryan we have to dig deeply before we hit upon pure, unslagged gold. If one is not determined or capable to descend into the depths of this soul (for which a congenial attitude is necessary), one shouldn’t make attempts at all; he will harvest little for much trouble. However, he who can and may descend, will return with ever-lasting rewards.

And now we see immediately, how very limited the criticism of such an organism often is; for while I just criticized the Indian form, one also has to admit that especially within this „formlessness“ the possibility of certain conceptions, certain suggestions, a certain communication between soul and soul emerges, which one would search for in vain in other places. Such things are untransferable and cannot not be detached from their environment; we learn to think thoughts, which we would not have thought otherwise, because we missed the material mediator — if I may say so. Nevertheless we may summarize our views on form with the following statement: what causes our deepest interests in the creations of the Indo-Aryan spirit, is the inner core, from whence they originate, and not the form in which they are represented to us. Thus if we expect an animating influence from India on our own spiritual life, then this expectation is mainly related to that core only.

* * *

From Aryan World-view, (or. Arische Weltanschauung). The translation, based upon the 8th. ed. in German, published by F. Bruckmann A.-G., Munich 1938, was made by hschamberlain.net.

Houston Stewart Chamberlain

dimanche, 12 avril 2009 | Lien permanent

L'Arabia Saudita, l'Iran e la guerra fredda sulle sponde del Golfo

di Giovanni Andriolo

Fonte: eurasia [scheda fonte]

Lungo le due sponde del Golfo che alcuni chiamano Arabico altri Persico si fronteggiano due colossi, la cui grandezza si misura non solo con l’estensione territoriale dei due Paesi, ma soprattutto con il peso economico, politico e culturale che entrambi esercitano sulla regione vicino-orientale e, in definitiva, sulla scena mondiale. Si tratta di Arabia Saudita e Iran, due Paesi che, pur presentando vari elementi in comune, sono caratterizzati da una frattura profonda, molto più profonda del Golfo che li separa e la cui ambivalenza nel nome è già di per sé un chiaro segnale della tendenza, da parte di ognuna delle due potenze in questione, di rivendicazione del controllo sull’area a discapito del Paese antagonista.

Analogie e differenze: un punto di partenza

Con la sua estensione di circa 1.700 km² e una popolazione di quasi 70 milioni di abitanti, l’Iran è uno dei Paesi più estesi e popolosi della regione vicino-orientale. L’Arabia Saudita supera l’Iran per estensione, raggiungendo circa i 2.250 km², ma presenta una popolazione inferiore, all’incirca 28 milioni di abitanti. I due Paesi risultano quindi essere tra i maggiori per estensione e, nel caso dell’Iran, popolosità di tutta la regione.

Entrambi i Paesi, poi, occupano un’importantissima area geografica, affiancando entrambi il Golfo Persico/Arabico (a cui, d’ora in poi, ci si riferirà come Golfo), anche se l’Arabia Saudita non si affaccia, come l’Iran, direttamente sull’importantissimo Stretto di Hormuz, passaggio d’ingresso per le navi nel Golfo stesso.

Dal punto di vista economico, i due Paesi basano la loro ricchezza sull’esportazione di materie prime: innanzitutto il petrolio, di cui l’Arabia Saudita detiene le riserve maggiori al mondo, mentre l’Iran si posiziona al terzo posto nella stessa classifica; ma anche gas, acciaio, oro, rame.

Entrambi i Paesi, poi, sono caratterizzati da un sistema politico forte, accentratore, di stampo religioso, che in Arabia Saudita prende le sembianze di un Regno, mentre in Iran si declina in una Repubblica Islamica.

Dal punto di vista culturale, entrambi i Paesi si configurano, per così dire, come Stati-guida della regione, essendo entrambi simbolo di due civiltà e di due culture storicamente importanti e forti.