lundi, 27 janvier 2020

Radicalisation : mot piégé

Radicalisation : mot piégé

par François-Bernard Huyghe

Ex: http://www.huyghe.fr

Article publié sur < ahref= https://www.marianne.net/debattons/les-mediologues >Marianne

La récente libération d’un jihadiste parti en Syrie dès 2012, puis d’un islamiste, chef de Forzane Aliza, leur peine purgée, rappelle que, dans un État de droit, même les gens qui le combattent, finissent en liberté. Et, comme d’autres jihadistes relâchés avant eux, ils sembleraient avoir gardé leurs convictions. Cela n’étonnera que ceux qui pensent que l’institution pénitentiaire peut sauver les âmes ou ramener les égarés.

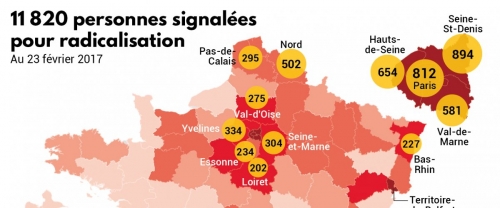

Étymologiquement, la radicalité est le fait de retourner aux racines de sa foi. Un salafiste, par définition littéraliste et fondamentaliste, ne devrait pas se sentir offensé par le mot. Mais le problème est le suffixe : « ation » qui suppose une action subie. D’autant que les médias parlent parallèlement de radicalisation du débat d’idées (dérivant trop à droite ou à gauche), de radicalisation du mouvement social qui se durcit ou de gilets jaunes radicalisés, ceux qui imiteraient les black blocs dans les manifestations. Initialement « normal », on pourrait donc se radicaliser, voire se déradicaliser.

Cette phraséologie entretient trois ambiguïtés :

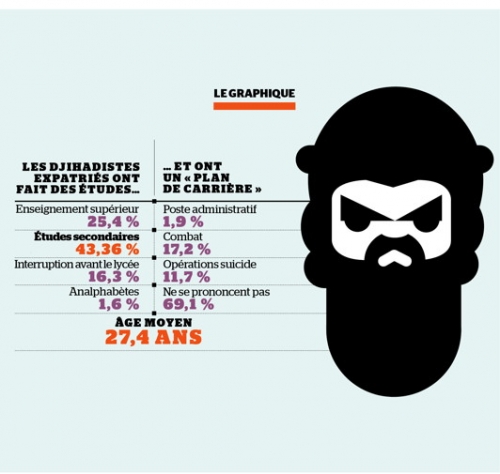

- Le flou sur la différence entre une idée et un acte. Entre mauvaises pensée et actions brutales, contamination et brutalisaton. Selon F. Khosrokavar auteur de Radicalisation, ce serait le « processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d'action, directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux qui conteste l'ordre établi...». Cela suppose que le sujet soit sous influence ; la captation par l’idée pousse-au-crime pourrait se détecter, voire se corriger. L’idéologie est ce qui s’attrape (ou qui vous attrape) et change vos codes pour faire obéir et haïr. Le mystère de la violence ainsi renvoyé à l’énigme de la croyance - du moins celle qui est contraire à nos valeurs - soulève un paradoxe. Les radicalisés nous considèrent nous, les « normaux », comme les endoctrinés qui agressons. Et toute lutte idéologique suppose de proclamer que l’adversaire est un fanatique destructeur.

- La tension entre une passion et un dogme. On a beaucoup débattu (Roy vs Keppel) si un désir de radicalité cherchait prétexte ou direction dans le jihadisme ou l’inverse. Ou bien une force,- certes liée à des facteurs économiques, sociologiques ou culturels -, comme un désir de mort, trouve à se décharger dans l’engagement islamiste (mais pourquoi sous cette forme là ?). Ou bien une idéologie éveille les pulsions les plus guerrières (mais pourquoi avec une pareille efficacité rhétorique ?). Tout au long de l’Histoire les idées qui voulaient changer le monde ont rencontré des colères qui mobilisaient des gens. Entre les deux, des communautés, des groupes organisés, des outils pour convaincre et rassembler. C’est, d’ailleurs, ce dont s’occupe souvent la médiologie.

La notion de radicalisation réduit les rapports entre violence, révolte, soumission et idéologie à une dérive psychologique, crise ou anomalie sociale.

00:55 Publié dans Actualité, Définitions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, radicalisation, terrorisme, radicalisme islamiste, islamisme, définition |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Die Konstanten Ernst von Salomons

Markus Klein:

Die Konstanten Ernst von Salomons

Ex: https://www.wir-selbst.com

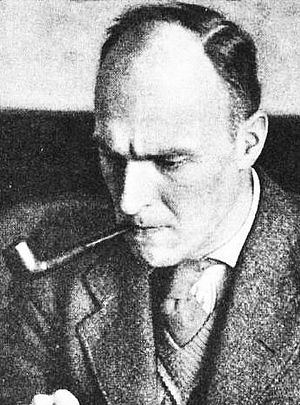

Kadett, Freikorpskämpfer, Nationalist, Friedenskämpfer und Schriftsteller

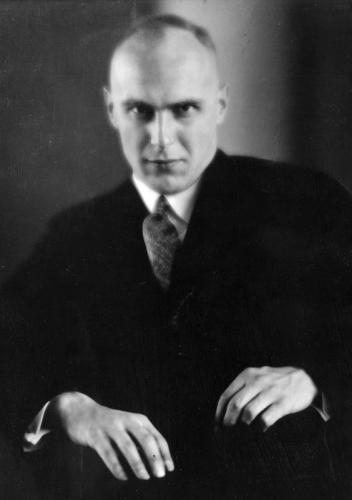

Es gibt wenige Personen in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts‚ die während ihres gesamten Lebens solch unterschiedlichen und wechselhaften Beurteilungen von sämtlichen Seiten und Parteiungen unterworfen waren‚ wie Ernst von Salomon‚ der doch immer explizit für sich in Anspruch nahm‚ als „Deutscher“ zu handeln und zu schreiben. Die Spannweite der Urteile über ihn reicht von „literarisch hochbegabter Chronist‚ ein Verschwörer aus Veranlagung‚ ein moderner Landsknecht aus Neigung“ über „preußischer Rebell“ und „Edelfaschist“ bis zu „die begabteste und für die Geschichte des Jahrhunderts zwischen 1920 und 1930 vielleicht wesentlichste Erscheinung“. Damit sind noch längst nicht alle Urteile erfaßt.

Ohne daß vorab geklärt wurde‚ ob er denn überhaupt ein „politischer“ Mensch war‚ scheiden und schieden sich an ihm die Geister‚ entzündeten sich an seiner Person und seinen Handlungen und Stellungnahmen scharfe Konflikte bis hin zur Polarisation‚ und das selbst innerhalb nach außen homogen erscheinenden politischen Parteiungen. Mit wechselnden Vorzeichen‚ jedoch ununterbrochen‚ berief sich die eine oder andere Seite auf ihn als Kronzeugen‚ als Mitstreiter‚ oder verdammte ihn und seine Handlungen als „Opportunismus“‚ „Katzenjammer“‚ „Romantik“‚ „Naivität“‚ „Unverbesserlichkeit“‚ „Nihilismus“‚ „Verharmlosung“‚ „Kommunismus“ oder „Nationalsozialismus“. Die einen erklären ihn zum „German enemy of Germany“‚ andere gestehen ihm „Läuterung“ zu‚ mal bezeichnet man ihn als Wegbereiter des Dritten Reiches‚ und dann widmen ihm ehemalige Lagerinsassen von Buchenwald einen dankbaren Nachruf. Anscheinend nirgendwo auf Dauer hingehörend – zumal politisch –‚ aber immer Stellung beziehend‚ scheint sein Leben‚ das die ersten siebzig Jahre des 20. Jahrhunderts begleitet hat‚ unbegreiflich‚ wechselhaft‚ standortlos. Und dennoch: niemals scheint seine Person uninteressant‚ belang- oder wertlos‚ niemals wurde sie von allen Seiten zugleich ignoriert. Immer stritt man sich über ihn und mit ihm‚ verdammte ihn oder erklärte ihn gar für gefährlich; und durchgehend nahm er für sich in Anspruch‚ als Deutscher zu sprechen und zu handeln. Das scheint die einzige Konstante seines Lebens zu sein.

Ernst von Salomon ist in Deutschland erstmals unrühmlich bekannt geworden durch seine Teilnahme am Attentat auf den damaligen Reichsaußenminister Walther Rathenau im Sommer 1922. Nach Verbüßung seiner Zuchthausstrafe trat er für eine große Öffentlichkeit erneut in Erscheinung‚ als er im Januar 1930 bei Ernst Rowohlt sein literarisches Erstlingswerk „Die Geächteten“ veröffentlichte. Dieses stark autobiographisch geprägte Buch hatte im wesentlichen eben diesen Mord an Walther Rathenau zum Inhalt‚ durch den Ernst von Salomon als Figur der damaligen unmittelbaren Zeitgeschichte überhaupt interessant geworden war. Fortan galt er neben Ernst Jünger‚ Franz Schauwecker‚ Albrecht Erich Günther‚ Ernst Niekisch und Friedrich Hielscher als eine der Hauptfiguren des in der Literatur und der Publizistik jener Jahre vor dem Ende der Weimarer Republik wuchernden „Neuen Nationalismus“‚ wie sie selbst sich nannten. In dieser Zeit blühten in der geistigen Szene der Republik die literarischen Wortmeldungen der heute sogenannten „Konservativen Revolution“. In allen Veröffentlichungen zu diesem für die Geschichte und das Scheitern der Weimarer Republik so wichtigen Thema taucht immer wieder der Name Ernst von Salomons auf‚ ohne daß indes weiter auf ihn eingegangen wird. Nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges sollte er sich erneut durch einen in der damaligen politischen Lage der Deutschen hochbrisanten Bestseller bemerkbar machen‚ der zum ersten Buchverkaufserfolg der neu entstandenen Republik wurde: „Der Fragebogen“. Die als Folge dieser Veröffentlichung aufeinanderprallenden Meinungen ließen erahnen‚ inwieweit Ernst von Salomon abermals mit seiner „Provokation“ in ein politisches Wespennest gestochen hatte. In weiten Kreisen der publizistischen Öffentlichkeit galt er nun als unverantwortlicher „Weißwäscher“ des Dritten Reiches‚ seiner Vorgeschichte und seiner Greuel. Zumal seine bitterböse Polemik gegen die amerikanische Besatzungsmacht polarisierte seine Leser. Und ein weiteres Mal in seinem Leben sollte er mit großer Resonanz in der Öffentlichkeit erscheinen. Ende der fünfziger und Anfang der sechziger Jahre engagierte sich der bis dahin als einschlägiger Propagandist des Soldatentums und des deutschen Nationalismus bekannt gewordene Ernst von Salomon publikumswirksam gegen die Wiederbewaffnung und die atomare Rüstung‚ nahm demonstrativ an den entstehenden Ostermärschen teil und ergriff Partei für als „kommunistisch“ bekannte oder benannte Organisationen und Parteien. Erstaunt und befremdet nahm die bundesdeutsche Öffentlichkeit zur Kenntnis‚ daß er einen Bogen vom „Rechts“-extremisten zum „Links“-extremisten geschlagen zu haben schien. Darin unterschied er sich eindeutig von den Verhaltensmustern der ansonsten als ehemalige „Nationalrevolutionäre“ bekannten Personen wie beispielsweise Ernst Jünger. Umgekehrt wiederum ist er in seinem Hausverlag‚ in dem die weitaus meisten Wortführer jener frühen Friedensbewegung zu Worte kamen‚ posthum wegen seiner nationalistischen Vergangenheit zur persona non grata erklärt worden. Das Andenken an ihn besteht dort ledglich in der Weitervermarktung seiner auflagenstärksten Bücher.

Ernst von Salomon ist in Deutschland erstmals unrühmlich bekannt geworden durch seine Teilnahme am Attentat auf den damaligen Reichsaußenminister Walther Rathenau im Sommer 1922. Nach Verbüßung seiner Zuchthausstrafe trat er für eine große Öffentlichkeit erneut in Erscheinung‚ als er im Januar 1930 bei Ernst Rowohlt sein literarisches Erstlingswerk „Die Geächteten“ veröffentlichte. Dieses stark autobiographisch geprägte Buch hatte im wesentlichen eben diesen Mord an Walther Rathenau zum Inhalt‚ durch den Ernst von Salomon als Figur der damaligen unmittelbaren Zeitgeschichte überhaupt interessant geworden war. Fortan galt er neben Ernst Jünger‚ Franz Schauwecker‚ Albrecht Erich Günther‚ Ernst Niekisch und Friedrich Hielscher als eine der Hauptfiguren des in der Literatur und der Publizistik jener Jahre vor dem Ende der Weimarer Republik wuchernden „Neuen Nationalismus“‚ wie sie selbst sich nannten. In dieser Zeit blühten in der geistigen Szene der Republik die literarischen Wortmeldungen der heute sogenannten „Konservativen Revolution“. In allen Veröffentlichungen zu diesem für die Geschichte und das Scheitern der Weimarer Republik so wichtigen Thema taucht immer wieder der Name Ernst von Salomons auf‚ ohne daß indes weiter auf ihn eingegangen wird. Nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges sollte er sich erneut durch einen in der damaligen politischen Lage der Deutschen hochbrisanten Bestseller bemerkbar machen‚ der zum ersten Buchverkaufserfolg der neu entstandenen Republik wurde: „Der Fragebogen“. Die als Folge dieser Veröffentlichung aufeinanderprallenden Meinungen ließen erahnen‚ inwieweit Ernst von Salomon abermals mit seiner „Provokation“ in ein politisches Wespennest gestochen hatte. In weiten Kreisen der publizistischen Öffentlichkeit galt er nun als unverantwortlicher „Weißwäscher“ des Dritten Reiches‚ seiner Vorgeschichte und seiner Greuel. Zumal seine bitterböse Polemik gegen die amerikanische Besatzungsmacht polarisierte seine Leser. Und ein weiteres Mal in seinem Leben sollte er mit großer Resonanz in der Öffentlichkeit erscheinen. Ende der fünfziger und Anfang der sechziger Jahre engagierte sich der bis dahin als einschlägiger Propagandist des Soldatentums und des deutschen Nationalismus bekannt gewordene Ernst von Salomon publikumswirksam gegen die Wiederbewaffnung und die atomare Rüstung‚ nahm demonstrativ an den entstehenden Ostermärschen teil und ergriff Partei für als „kommunistisch“ bekannte oder benannte Organisationen und Parteien. Erstaunt und befremdet nahm die bundesdeutsche Öffentlichkeit zur Kenntnis‚ daß er einen Bogen vom „Rechts“-extremisten zum „Links“-extremisten geschlagen zu haben schien. Darin unterschied er sich eindeutig von den Verhaltensmustern der ansonsten als ehemalige „Nationalrevolutionäre“ bekannten Personen wie beispielsweise Ernst Jünger. Umgekehrt wiederum ist er in seinem Hausverlag‚ in dem die weitaus meisten Wortführer jener frühen Friedensbewegung zu Worte kamen‚ posthum wegen seiner nationalistischen Vergangenheit zur persona non grata erklärt worden. Das Andenken an ihn besteht dort ledglich in der Weitervermarktung seiner auflagenstärksten Bücher.

So scheint das Leben Ernst von Salomons durch einen Bruch gekennzeichnet‚ der ihn von allen anderen ehemaligen Vertretern der „Konservativen Revolution“ abhebt. Das allein sollte schon Anlaß genug sein‚ seiner Vita und den Bedingungen solcher Paradigmenwechsel nachzuspüren. Sofern man der „Konservativen Revolution“ und ihren Vertretern eine Relevanz in der deutschen Zeitgeschichte beimißt – was aufgrund der anscheinenden geistigen Verwandtschaft mit dem Nationalsozialismus naheliegt –‚ muß sich die Beschäftigung mit Ernst von Salomon als Subjekt solcher Forschungen geradezu aufdrängen. Über die anderen Vertreter dieses Forschungsthemas hinaus weist Ernst von Salomon neben dem obigen „Frontenwechsel“ noch ein besonderes Phänomen auf: er war vor seiner literarischen Laufbahn zunächst als Täter in Erscheinung getreten. Das wiederum sichert ihm eine herausragende Position innerhalb der „Konservativen Revolution“‚ die sich ansonsten primär im Literarischen abgespielt hat. Als Ansatz zur Aufhellung des Phänomens der „Konservativen Revolution“ ist seine Person somit vor jeder anderen geeignet.

Geschichte ist letzten Endes von Personen geprägt. Was immer die treibende Kraft der Geschichte sein mag‚ Utopie‚ Gewalt oder Mythos‚ was immer als Anlaß dahinterstehen mag‚ soziale‚ wirtschaftliche oder politische Konstanten der jeweiligen Gesellschaften‚ handeln tun Personen‚ und sei es auch kollektiv. Theodor Lessing hat deshalb wohl recht‚ wenn er bemerkt‚ daß die Biographie „nicht nur die lauteste‚ sondern auch die aufschlußreichste Quelle von Geschichte zu sein“ scheint. Über die Biographien der einzelnen Personen‚ ihre geistigen Hintergründe‚ Handlungen und Wirklungen auf ihre Umwelt‚ lassen sich Steinchen zu einem Gesamtbild der Geschichte zusammentragen. Für die Frage‚ wie und warum unsere deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert so verlaufen ist‚ wie sie sich uns heute präsentiert‚ ist eine Beschäftigung mit Personen vom Range eines Ernst von Salomon unerläßlich. Sie haben aktiv und passiv in das Geschehen in jenem Jahrhundert direkt und indirekt eingegriffen und somit die deutsche Geschichte mitgeprägt. Ernst von Salomon hat darüberhinaus ein stark autobiographisch gepägtes Schrifttum hinterlassen‚ das nach wie vor zu entschiedensten Stellungnahmen herausfordert. Eine Auseinandersetzung mit seinem literarischen Erbe bedeutet gleichzeitig immer auch eine Auseinandersetzung mit der Geschichte und dem heutigen geistigen und politischen Gesicht Deutschlands. Andererseits prägt seine Hinterlassenschaft paradoxerweise auf französischer Seite gerade bei den dortigen Publizisten und Intellektuellen ein als positiv wahrgenommenes Bild von Deutschland und den Deutschen. Dieses Bild entspricht in keinster Weise den heutigen Gegebenheiten in Deutschland und wird umgekehrt von den Deutschen selbst als Schreckbild für unsere europäischen Nachbarn eingeschätzt. So stellt sich die Frage‚ wer dieser Ernst von Salomon war‚ woher und von wem seine weltanschaulichen und politischen Prägungen stammten‚ was er warum gewollt und unternommen hat‚ und was die Bedingungen waren‚ die seine „Konversionen“ herbeiführten – wenn es denn welche waren. Vielleicht nämlich war es ja auch nicht die Person von Salomon‚ deren Grundmuster sich änderten‚ sondern der politische Bedingungsrahmen nebst seinen Bewertungsmaßstäben‚ in dem die Deutschen fundamentale Wechsel zu vollziehen hatten.

Die Frage nach den Konstanten im Denken und Handeln Ernst von Salomons, aus denen sich eventuell eine politische Zuordnung ableiten ließe, die sein ganzes Leben erfaßt, läßt sich wohl nur dann beantworten, wenn man systematisch sein politisches Weltbild zusammenträgt. Dies soll hier geschehen.

Die Frage nach den Konstanten im Denken und Handeln Ernst von Salomons, aus denen sich eventuell eine politische Zuordnung ableiten ließe, die sein ganzes Leben erfaßt, läßt sich wohl nur dann beantworten, wenn man systematisch sein politisches Weltbild zusammenträgt. Dies soll hier geschehen.

Staat und Bürgerkrieg

Der Staat war in Ernst von Salomons Vorstellung zunächst einmal der Gegenbegriff zum Bürgerkrieg. Dies war ein Rückgriff auf den Staatsbegriff der frühen Neuzeit, als die entstehenden Staaten zu Instrumenten der Überwindung der konfessionellen Bürgerkriege wurden. Damit einher ging der zugehörige Begriff der Souveränität, wie er auch von Ernst von Salomon in Anspruch genommen wurde. Die Idee von der Souveränität des Staates verstand er in dem Sinne, den Thomas Hobbes ihr gegeben hatte: die von Natur aus ungeselligen Menschen werden erst durch die Macht des souveränen Staates zusammengezwungen und somit dem Staatszweck dienbar gemacht. Zur Souveränität in diesem Staatsverständnis gehörte ebenso, daß der Staat auf der einen Seite frei von universalistischen Interessen, andererseits frei von allen partikulären Interessen sei, die sich auf gesellschaftlicher Ebene finden. Das bedeutete zum einen, daß keine auf Utopien oder Geschichtsphilosophien gründende Ideologie zur Legitimationsgrundlage des Staates werden durfte, zum anderen, daß Staat und Gesellschaft keinesfalls miteinander zur Deckung kommen durften. Jeder Einfluß universalistischer oder partikulärer Interessen auf den Staat bedeutete nach diesem Staatsverständnis eine Negation der Souveränität. Durch eine solche Negation wiederum würde der Staat seine Funktion und seinen Sinn verlieren. So erklärt sich Ernst von Salomons grundsätzliche Ablehnung der pluralistischen Republik mit ihren Parteiungen und Einflußgruppen. Ein Staat unter dem bestimmenden Zugriff einer Partei war nach diesem Verständnis die Aufhebung des Staates selbst zurück zum Bürgerkrieg. Der Bürgerkrieg nach diesen Kategorien mußte nicht unbedingt offene Formen von Straßenschlachten oder ähnliches annehmen. Seine Existenz bewies sich bei solchem Staatsverständnis schon wesentlich sublimer: durch Identifizierung des Gegners mit dem Verbrecher, durch gleichzeitige Behauptung und Verneinung von Rechtsordnungen durch verschiedene Parteien, und durch exklusive Ideologiesierung des politischen Wettstreites.

Dieses Staatsverständnis findet sich bei Ernst von Salomons durch seine gesamte Vita. Es war in weiterem Sinne die staatstragende Grundlage des „Vernunftsstaates“ Preußen gewesen, wie er seit der napoleonischen Besatzungszeit, spätestens aber seit der Reichsgründung nicht mehr bestand. Überlebt hatte diese Vorstellung indes in einigen preußischen Adelsfamilien, deren ganze Daseinsberechtigung in der stillschweigenden Voraussetzung bestand, daß eben ein solcher Staat weiterbestände. Überlebt hatte dieses Bild vom Staat indes auch in den preußischen Kadettenanstalten und dem aus ihm hervorgegangenen Offizierskorps. Hier wurde ein anachronistisches Staatsbild in einer anachronistischen Institution weitergelebt und weitergegeben, für das es im Deutschen Reich keine Entsprechung mehr gab. So wurde Ernst von Salomon auf dieses Staatsbild hin geprägt. Es beeinflußte sein negatives Bild von der sich im Pluralismus auflösenden Weimarer Republik wie es seine Ablehnung des nationalsozialistischen Reiches prägte, in dem er vordergründig dessen Charakter als ideologische Bürgerkriegspartei erkannte. Und die aus diesem Verständnis sich ergebene Souveränität war es auch, die Ernst von Salomon nach dem Zweiten Weltkrieg für die Deutschen forderte, die er erneut, und diesmal sogar noch faktisch, ideologisch getrennt sah. Sein Rekurs auf sein idealistische Preußenbild zu jener Zeit bedeutete nichts anderes, als die Forderung nach einem deutschen Staat, der solch tiefgreifende Parteien kraft seiner Souveränität in sich aufzulösen vermöchte. Solange das nicht geschehen war, konnte für Ernst von Salomon auch keiner der deutschen Teilstaaten mit Recht die Qualität eines Staates für sich beanspruchen.

Andererseits bedingte dieses Staatsverständnis aber auch zum Teil zumindest seinen aktivistischen Widerstand gegen die Weimarer Republik mit. Aus der dem Staat zugedachten Funktion heraus glaubte Ernst von Salomon, daß es für ihn auch eine „Pflicht zum Staate“ gäbe, d.h. daß er durch seinen Kampf gegen die Republik, der er ihr Staatssein in diesem Sinne absprach, eben die Vorraussetzungen schaffen würde, erneut einen Staat zu begründen. Hierbei taucht eine in seiner vita immer wiederkehrende Widersprüchlichkeit auf, die nur dadurch zu erklären scheint, daß Ernst von Salomon damals noch nicht begriffen hatte, daß dieser preußische souveräne Staat längst nicht mehr bestand, daß er auch nicht erst mit der Gründung der Republik verschwunden war, sondern weit vorher schon. Als seine Erziehung abgeschlossen war und er Kenntnis von politischen Erscheinungen nahm, war unglücklicherweise just jener Augenblick, in dem nach vierjähriger Kriegswirtschaft die Republik ausgerufen wurde. So machte er die Staatsform der Republik für etwas verantwortlich, was schon seit Jahrzehnten vorhanden war, und so kam er nicht auf den Gedanken, daß er selbst ein Relikt mit anachronistischem Staatsverständnis darstellt.

Andererseits bedingte dieses Staatsverständnis aber auch zum Teil zumindest seinen aktivistischen Widerstand gegen die Weimarer Republik mit. Aus der dem Staat zugedachten Funktion heraus glaubte Ernst von Salomon, daß es für ihn auch eine „Pflicht zum Staate“ gäbe, d.h. daß er durch seinen Kampf gegen die Republik, der er ihr Staatssein in diesem Sinne absprach, eben die Vorraussetzungen schaffen würde, erneut einen Staat zu begründen. Hierbei taucht eine in seiner vita immer wiederkehrende Widersprüchlichkeit auf, die nur dadurch zu erklären scheint, daß Ernst von Salomon damals noch nicht begriffen hatte, daß dieser preußische souveräne Staat längst nicht mehr bestand, daß er auch nicht erst mit der Gründung der Republik verschwunden war, sondern weit vorher schon. Als seine Erziehung abgeschlossen war und er Kenntnis von politischen Erscheinungen nahm, war unglücklicherweise just jener Augenblick, in dem nach vierjähriger Kriegswirtschaft die Republik ausgerufen wurde. So machte er die Staatsform der Republik für etwas verantwortlich, was schon seit Jahrzehnten vorhanden war, und so kam er nicht auf den Gedanken, daß er selbst ein Relikt mit anachronistischem Staatsverständnis darstellt.

Armee und Krieg

Das Staatsverständnis, das Ernst von Salomon in den Kadettenanstalten vermittelt bekommen hatte, bedingte zwangsläufig auch sein anachronistisches Bild vom Charakter des Krieges. Der Staat als Gegenbegriff zum Bürgerkrieg hatte nicht nur das Recht zur Gewaltanwendung im Inneren bei sich monopolisiert, sondern vor allem auch das zum Krieg nach außen. Daraus war der Kriegsbegriff des gehegten europäischen Staatenkrieges entstanden. Diesem Kriegsbegriff entsprach das Verständnis von der Rolle der Armee. Die Armee konnte nach diesem Staatsverständnis allein Repräsentantin des souveränen Staates sein, wie auch der Staat sich in seiner Armee spiegelte. So erklärt sich seine trügerische Hoffnung von Ende 1918, mit der Rückkehr der Fronttruppen ins Reich werde automatisch die Einheit der Staatsbürger wiederhergestellt. Indes erklärt es auch, warum er sich gegen eine Wiederbewaffnung nach 1945 aussprach. Da eine Armee nur eine staatliche sein könne, weder die Bundesrepublik noch die DDR aber aufgrund der Teilung Staatscharakter in diesem Sinne hätten, durfte es auch keine Bewaffnung der beiden geben, die im Endeffekt nach seiner Bürgerkriegsoptik antagonistisch gegeneinander stehen mußten. Der hier bezüglich seiner eigenen Teilnahme an den partisanenähnlichen Freikorpstruppen in den Jahren 1919-21 auftauchende Widerspruch in seiner vita hängt erneut mit dem oben schon angesprochenen Problem zusammen. Zur damaligen Zeit führte in seinem Verständnis die Vorstellung noch die Optik, daß staatliche Regularität im Sinne seines Staatsverständnisses vorhanden sei. So konnte zunächst der bürgerkriegsähnliche Charakter der Freikorps nicht in sein Bewußtsein dringen. Nachdem die Armee sich gegen die Dynastie und für die Republik entschieden hatte, in dem pragmatischen Bewußtsein, damit eher dem Staat zu dienen als wenn er zur Disposition der Spartakisten stände, konnte für Ernst von Salomon aufgrund seines Verständnisses von Staat und Armee die Frage nach dem Charakter seines Einsatzes zunächst nicht auftauchen. Er glaubte sich in seinem Wollen identisch mit den Notwendigkeiten zum Staatserhalt. Seine Motivation, in den Freikorps zu dienen, entsprang also dem Willen, wie er es selbst nachher erkannte, „der staatlichen Idee, der staatlichen Aufgabe“ zu dienen. Erste Zweifel stellten sich allerdings ein, als er zu Polizeimaßnahmen eingesetzt wurde, was seinem Verständnis von der Rolle der Armee eines souveränen Staates diametral entgegengesetzt war. Darum auch drängte es ihn an die im Baltikum noch vorhandene Frontlinie, an der er staatserhaltende Entscheidungen anstehen sah. Sein Glaube, dort in Übereinstimmung mit den staatlichen Interessen des Reiches zu kämpfen, bewirkte in ihm den grundsätzlichen Bruch mit der Republik, als diese die Freikorpskämpfer aus dem Baltikum zurückrief. Doch auch der Kapp-Putsch ließ ihn nicht erkennen, daß er damit nicht mehr in Übereinstimmung mit seiner Vorstellung von der Armee handelte. Darum auch ließ er sich gleich anschließend als Zeitfreiwilliger für den Ruhrkampf werben.

Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges bewirkte sein Glaube an die weitere Gültigkeit des gehegten Krieges des ius publicum europaeum, daß er dessen durch die herrschende Ideologie des Nationalsozialismus zwangsläufig von Beginn an potentiell vorhandenen tatsächlichen Charakter nicht erkannte. Das Bewußtsein, daß schon seit dem Zeitalter des europäischen Imperialismus die Periode des gehegten Krieges vorbei war, daß Krieg und Bürgerkrieg nicht mehr voneinander zu trennen waren, stellte sich bei ihm erst im Verlauf dieses Krieges ein. Ab dann begriff er den Krieg und den folgenden „Kalten Krieg“ tatsächlich als ideologische Bürgerkriege. Ob er allerdings daraus auch die unabdingbar entstehende Schlußfolgerung erkannt hat, daß es den Staat in seinem Verständnis nicht mehr geben konnte, seit Kriege den Charakter von Bürgerkriegen angenommen hatten, ist zweifelhaft.

Kollektivzuordnungen

Das Staatsverständnis vom souveränen Staat als Gegenbegriff zum Bürgerkrieg hatte eigentlich nichts mit dem französischen Nationsbegriff gemein, der Staatsvolk und Nation gleichsetzt. Auch Preußen, dessen Bild für Ernst von Salomon zum Staatsbegriff wurde, war kein Nationalstaat gewesen und wollte es auch nicht sein. So wollte es Ernst von Salomon auch verstanden wissen, als er nach 1945 sein Modell „Preußen“ für eine europäische Einheit propagierte. Zur Zeit seiner Kadettenausbildung und vor allem in den Jahren danach sah dies noch anders aus. Neben der anachronistischen preußischen Staatsüberlieferung, die in den Kadettenanstalten und in der Armee vorherrschten, traten auch bei ihnen – ihre Staatsvorstellung verfremdend – die im Reich umgehenden nationalstaatlichen und deutsch-völkischen Ideen und damit zusammenhängend spezielle Formen des Antisemitismus. Vermischt mit der als Folge der Französischen Revolution aus Frankreich stammenden Idee vom Nationalstaat, führte dies in Deutschland, wo der Begriff der Nation mit einer Vorstellung von einer Volkszugehörigkeit einherlief, zu einer begrifflich unklaren Zweigleisigkeit. Dieser Dualismus, den weder Ernst von Salomon noch die anderen Kadetten und Freikorpskämpfer zu jener Zeit erkannten, drückt er später zur Zeit des rassenideologischen Nationalsozialismus in seinem Kadetten-Buch aus. Dort erklärt er, er habe am Beispiel seines Kameraden Bachelin erfahren, „wie sich die Fremdheit des Blutes sehr wohl in deutsche Anschauung sublimieren konnte …“ Zu seiner Kadettenzeit jedoch war ihm dies nicht bewußt geworden, und so erklärt sich der Widerspruch zwischen seiner ihn bestimmenden Staatsanschauung und den völkischen Ideen, die ihn vor allem nach dem Einsatz in Oberschlesien umtrieben, und die auch beim Rathenau-Attentat eine maßgebliche Rolle spielten. Völkisch-romantische Gedanken – wenn auch anderer Art – waren es auch, die ihn noch zur Zeit seiner Teilnahme am Landvolkkampf bewegten. Endgültig abgelegt zu haben scheint er sie erst während seiner Selbstreflexion in Frankreich, als er erstmals im Ausland weilte und dabei sich auch über die ins Extrem getriebenen Ideen der Nationalsozialisten klar zu werden versuchte.

Was die unentwirrbare Vermischung solcher Gedanken noch verstärkte, war, daß Ernst von Salomon im Verlaufe seiner aktivistischen Phase über den souveränen Staat und das Volk hinweg noch eine dritte Solidarisierungsebene fand, die weder mit dem einen noch mit dem anderen etwas zu tun hatte. Dies war das frontenübergreifende Gemeinschaftsgefühl des sogenannten „Frontsozialismus“. Aus allen Kreisen und Schichten stammend, lag ihrem Empfinden und ihrem Verhalten, ebenso wie dem ihrer Jahrgangskameraden, die den entgegengesetzten Weg in die kommunistischen Truppen einschlugen, ein gemeinsames Generationserlebnis zugrunde. Dies war das Empfinden, daß mit dem Ausbruch des Krieges 1914 eine Epoche ihren Abschluß gefunden hätte, ähnlich wie dies auch bei den vergleichbaren Generationen in den anderen beteiligten Ländern begriffen wurde. Der Krieg bewirkte ein Gefühl der Auflösung sämtlicher Entzweiungen und des Durchbruchs zu einem neuen Prinzip des nationalen Zusammenlebens, was sich in dem Empfinden der Frontsoldaten noch unmittelbarer Ausdruck verschaffte. Das wurde begriffen als eine Antwort auf die Fragestellungen der vorherigen Epoche, die die Ausweichmöglichkeiten, vor allem die Jugendbewegung und der Expressionismus, nur unzureichend hatten verdrängen können. Und wo diese Fragestellungen nicht so prägnant oder auch überhaupt nicht vorhanden gewesen waren, der grenzenlose Krieg mußte sie zwangsläufig hervorrufen, denn „das Meer des vergossenen Blutes“, wie Ernst Niekisch schrieb, war nur zu ertragen, wenn sich die Aussicht auf eine neue, „höhere und `bessere΄ Ordnungswelt“ eröffnete. Um die Opfer des Krieges nicht als gänzlich sinnlos erscheinen zu lassen, mußte also ein Sinn dahinter gefunden werden, mußte am Ende all dieser Opfer stehen, und wo er es nicht tat, da war der Abgrund schier bodenlos, in den der Geist stürzte. Als aber am Ende des Krieges keine Wandlung eintrat, als die bürgerliche Ordnung weiterbestand und gar „den Sieg als Bestätigung ihrer selbst ausdeutete und feierte“, da öffnete sich eben dieser befürchtete Abgrund vor den Frontsoldaten wie vor den Kadetten, die in einem entsprechenden Geist erzogen worden waren und sich deshalb so nahtlos unter erstere einreihen konnten: „Das Ende des Krieges hat keinerlei eindeutige Lösung erbracht, hat keine Antwort gegeben, sondern hat nur die Fragestellung verschärft.“ Solche Ideen wiederum führten in Verbindung mit einer Enttäuschung über den angeblich „materialistischen“ Charakter der „Revolution“ von 1918/19 zu einer arroganten Position gegenüber den „Massen“, die doch andererseits das „Volk“ waren, das in seinen völkisch-nationalen Vorstellungen eine Rolle spielte. Und dieses elitäre Bewußtsein meinte eine Kategorie Menschen, die aktivistisch, idealistisch und „unbedingt“ handeln würden, im Gegensatz zum „bourgeoisen“ Bürger. Dieses Verbundenheitsgefühl aber bezog sich nicht ausschließlich auf deutsch Mitstreiter, sondern – auf einer gänzlich anderen Ebene – auf jeden Menschen, der dazugehören würde.

Was die unentwirrbare Vermischung solcher Gedanken noch verstärkte, war, daß Ernst von Salomon im Verlaufe seiner aktivistischen Phase über den souveränen Staat und das Volk hinweg noch eine dritte Solidarisierungsebene fand, die weder mit dem einen noch mit dem anderen etwas zu tun hatte. Dies war das frontenübergreifende Gemeinschaftsgefühl des sogenannten „Frontsozialismus“. Aus allen Kreisen und Schichten stammend, lag ihrem Empfinden und ihrem Verhalten, ebenso wie dem ihrer Jahrgangskameraden, die den entgegengesetzten Weg in die kommunistischen Truppen einschlugen, ein gemeinsames Generationserlebnis zugrunde. Dies war das Empfinden, daß mit dem Ausbruch des Krieges 1914 eine Epoche ihren Abschluß gefunden hätte, ähnlich wie dies auch bei den vergleichbaren Generationen in den anderen beteiligten Ländern begriffen wurde. Der Krieg bewirkte ein Gefühl der Auflösung sämtlicher Entzweiungen und des Durchbruchs zu einem neuen Prinzip des nationalen Zusammenlebens, was sich in dem Empfinden der Frontsoldaten noch unmittelbarer Ausdruck verschaffte. Das wurde begriffen als eine Antwort auf die Fragestellungen der vorherigen Epoche, die die Ausweichmöglichkeiten, vor allem die Jugendbewegung und der Expressionismus, nur unzureichend hatten verdrängen können. Und wo diese Fragestellungen nicht so prägnant oder auch überhaupt nicht vorhanden gewesen waren, der grenzenlose Krieg mußte sie zwangsläufig hervorrufen, denn „das Meer des vergossenen Blutes“, wie Ernst Niekisch schrieb, war nur zu ertragen, wenn sich die Aussicht auf eine neue, „höhere und `bessere΄ Ordnungswelt“ eröffnete. Um die Opfer des Krieges nicht als gänzlich sinnlos erscheinen zu lassen, mußte also ein Sinn dahinter gefunden werden, mußte am Ende all dieser Opfer stehen, und wo er es nicht tat, da war der Abgrund schier bodenlos, in den der Geist stürzte. Als aber am Ende des Krieges keine Wandlung eintrat, als die bürgerliche Ordnung weiterbestand und gar „den Sieg als Bestätigung ihrer selbst ausdeutete und feierte“, da öffnete sich eben dieser befürchtete Abgrund vor den Frontsoldaten wie vor den Kadetten, die in einem entsprechenden Geist erzogen worden waren und sich deshalb so nahtlos unter erstere einreihen konnten: „Das Ende des Krieges hat keinerlei eindeutige Lösung erbracht, hat keine Antwort gegeben, sondern hat nur die Fragestellung verschärft.“ Solche Ideen wiederum führten in Verbindung mit einer Enttäuschung über den angeblich „materialistischen“ Charakter der „Revolution“ von 1918/19 zu einer arroganten Position gegenüber den „Massen“, die doch andererseits das „Volk“ waren, das in seinen völkisch-nationalen Vorstellungen eine Rolle spielte. Und dieses elitäre Bewußtsein meinte eine Kategorie Menschen, die aktivistisch, idealistisch und „unbedingt“ handeln würden, im Gegensatz zum „bourgeoisen“ Bürger. Dieses Verbundenheitsgefühl aber bezog sich nicht ausschließlich auf deutsch Mitstreiter, sondern – auf einer gänzlich anderen Ebene – auf jeden Menschen, der dazugehören würde.

Diese völlige Vermischung unausgegorener Kollektivvorstellungen und ‑zuordnungen aber bedingte die romantischen Ideen von einer zunächst „völkischen“, dann „nationalen“ Revolution, die im Grunde nichts anderes bewiesen, als daß Ernst von Salomon zeitlebens massive (kollektive) Identitätsprobleme hatte. Das hat Wolfgang Herrmann schon 1933 und als bisher einziger richtig erkannt, der Ernst von Salomon als den Vertreter des romantischen Nationalismus innerhalb der „Konservativen Revolution“ betrachtete: „Ganz im Subjektiven wurzelnd, sucht er im Grunde nicht die Nation, sondern sich selbst.“ Das Wesen dieser politischen Romantik bestand gerade darin, daß seine Vertreter, die „ein höheres Drittes“ zu erstreben dachten, Opfer ihrer völligen Individualisierung waren. Diesem eklatanten Widerspruch unterlag auch Ernst von Salomon.

Geschichtsverständnis

Obwohl Ernst von Salomon Nominalist war, jede eschatologische Geschichtsphilosophie und die daraus folgenden Ideologien grundsätzlich abgelehnt hat, und obwohl er Spengler ausgiebig rezipiert hat, auch hinsichtlich des Kulturpessimismus, so ging ihm als Romantiker doch dessen zyklisches Geschichtsverständnis vollkommen ab. Auch er glaubte an eine „Fortentwicklung“ der Geschichte hin zu etwas „Höherem“. Deshalb galt es seinem Geschichtsverständnis nach, unbedingt im Sinne dieses „Höheren“ sich fortzuentwicklen und „Geschichte zu machen“. Das bedingte wiederum auch sein „preußisches“ Staatsverständnis und verfälschte es um ein weiteres Moment: Der Staat durfte ihm nichts statisch Seiendes sein, sondern mußte über eine Aufhebung des Bürgerkrieges hinaus seine Existenz in staatlicher Lebensäußerung und in Dynamik rechtfertigen. Dies vermischte Ernst von Salomon dabei ausgiebig mit den Volksvorstellungen, wie sie von Herder geprägt waren: die in ihrer politischen Form, dem Staat, angetretenen Völker waren ihm in Richtung eines „Höheren“ sich entwickelnde organische Individualitäten mit jeweils eigenen Anlagen, die die jeweils eigenen Aufgaben in der Weltgeschichte bestimmten.

Aus diesem Glauben an die Notwendigkeit einer normativen „Fortenwicklung“ der Geschichte entstand auch sein unbedingter Drang, „tätig“ (im Sinne von Hannah Arendts „Vom tätigen Leben“) zu sein, sich gegen den „bourgeoisen“ Stillstand des ausschließlichen Konsums zu wehren. Es war dies die Wurzel für seinen aktivistischen Idealismus. Gleichzeitig war es aber auch der tiefere Grund, der hinter Ernst von Salomons Kampf gegen die Bedrohung durch die Atombombe stand. Denn die Atombombe bedrohte nach seiner Geschichtsauffassung nicht nur die Leben der Menschen, sondern brachte durch ihr bedrohendes Dasein die Geschichte überhaupt zum Stillstand. Das aber durfte im Sinne einer solchen nicht-eschatologischen, gleichwohl aber linearen Geschichtsbetrachtung auf keinen Fall sein. Wie konnte da der Weg der Menschheit nach „höherer Humanität“ fortgesetzt werden?

Sozialismus und Liberalismus

Sozialismus und Liberalismus

Weder der ideologische Sozialismus noch der Liberalismus waren für Ernst von Salomon eine relevante Bezuggröße. Unter beiden verstand er eschatologische und vor allem internationalistische Ideologien, die für ihn völlig undenkbar waren. Den Liberalismus verachtete er darüber hinaus zutiefst, da er die unter seiner Verbindlichkeit lebenden Menschen „korrumpieren“ würde: statt tätigem Idealismus und „Leben“ gelte für sie nur noch eine Bezugsgröße, die des Geldes und des Konsums. In seiner geschichtsphilosophischen Terminologie würde der Liberalismus, der für Ernst von Salomon unweigerlich mit dem Kapitalismus einherging, das „Leben“ des Menschen selbst unterbinden und durch ein bloß konsumierendens Vegetieren ersetzten. Da der Liberalismus durch eine völlige Individualisierung der Menschen zudem den Staat auflösen würde, er also der Existenz des Staates per definitionem feindlich sei, würde er obendrein die Teilnahme der betreffenden Staaten an dem Fortgang der Geschichte in dem Sinne, den Ernst von Salomon ihr beimaß, unterbinden. So aber müsse der notwendige Beitrag einzelner Völker zur „Beförderung der Humanität“ entfallen. Ähnliches konstatierte er auch für den ideologischen Sozialismus. Der korrumpiere die Menschen zwar nicht hin zu einem bloßen „Vegetieren“, da er einen ihm eigenen Idealismus mit sich bringe, doch führten dessen inhärente Tendenzen zum Internationalismus ebenfalls zu Konsequenzen für die Fortentwicklung der Geschichte. Da nach seiner Geschichtsauffassung jedes Volk je einen eigenen und nur bei ihm zu erwartenden Beitrag zur Fortentwicklung der Geschichte leisten konnte, mußten diese zwangsläufig durch eine volksübergreifende Internationalisierung aufgelöst und damit der Menschheit zu deren Schaden vorenthalten werden. Gleichwohl erkannte er im Sozialismus – zurückgreifend auf sein untergründiges Staatsverständnis – immer noch eine „staatsnähere“ Ideologie als im Liberalismus, da der Sozialismus hinsichtlich der Pluralisierung der Gesellschaft gegenteilige Interessen verfolge. Verbunden mit der Ausrufung des „Großen Vaterländischen Krieges“ ist dies auch ein Grund dafür, warum Ernst von Salomon Stalin als „Staatsmann“ Achtung erwies.

Interessanterweise nahm Ernst von Salomon dennoch den Begriff des „Sozialismus“ für sich in Anspruch, doch meinte er damit etwas völlig anderes. Was er damit für sich in Anspruch nahm und was er im Sinne einer staatsverbindlichen Idee anstrebte, war der von Arthur Moeller van den Bruck und von Oswald Spengler formulierte und propagierte „dritte Weg“ eines sogenannten „Preußischen Sozialismus“. Der sollte, auch in der Vorstellung Ernst von Salomons, frei von jeder Idee des Marxismus und des Internationalismus, den von ihnen idealisierten preußischen Staatsgedanken mit den aus dem „Frontsozialismus“ hervorgegangenen Ideen verbinden. In einen solchen „Sozialismus“ sollten „natürliche Ordnungen“ herrschen statt „bürgerlicher Organisation“, und in einem dadurch bestimmten Staat sollte es allein darauf ankommen, den Willen seiner Untertanen zu richten auf daß ihr Wollen dem Sollen entsprach. Das Sollen wiederum bedeutete, in einer organischen Gestaltung der Gesellschaft nach Rang und Wert der Persönlichkeit (=Ordnung), daß jeder nach Können, Rang und Wert seine Kraft dem Staate zur Verfügung stellte, und zwar im aktiven Sinne.

Bewertung

Die begrifflich durchgehend unscharfen Ideen und Vorstellungen und ihre gleichzeitige Vermischung, die hinter Ernst von Salomons Weltanschauung liegen, lassen unweigerlich nur den Schluß zu, daß Ernst von Salomon alles andere als ein methodischer Denker war. Das heißt gleichwohl nicht, daß er unbedingt unsystematisch im Verlaufe seines Lebens gehandelt und seine eigenen Positionen aufgegeben hat. Teilweise abgesehen von seiner frühen aktivistischen und völlig verworrenen Phase der Jahre 1919 bis 1922, worunter die Freikorpskämpfe und das Attentat auf Walther Rathenau fallen, ist er sich den danach für sich als bindend erkannten Prinzipien und Vorstellungen treu geblieben. Der Mangel an begrifflicher Klarheit oder eindeutiger politischer wie geistesgeschichtlicher Einordbarkeit steht dem nicht entgegen. So entspringen seine über sein Leben verteilten Handlungen, die von dritter Seite den widersprüchlichsten Bewertungen unterliegen, zumindest ab dem Zeitpunkt seiner Haftentlassung zu Weihnachten 1927 einer Kontinuität, die zwar Ernst von Salomon, nicht jedoch den jeweiligen politischen Rahmenbedingungen eigen war. Durchgehende Konstanten, die hinter seinen Handlungen und Verlautbarungen standen, war der im Rahmen seiner Geschichtsphilosophie liegende Glaube an die Nationen als unabdingbar die Fortentwicklung der Geschichte beeinflussende Subjekte. Dazu gehörte auch sein unbedingtes Streben nach „Staatlichkeit“ im souveränen Sinne, sowie umgekehrt seine völlige Ablehnung jedes Internationalismus und jeder eschatologischen und auf anderer Bezugsebene denn der Nation und ihrer Organisation liegenden Ideologie.

Jede Qualifizierung innerhalb der von ihm abgelehnten Begriffssysteme kann Ernst von Salomon nur schwerlich gerecht werden. Man kann ihn deshalb weder in einem Spannungsfeld zwischen Sozialismus, Liberalismus und Nationalsozialismus einordnen noch eines – von welcher der vorgenannten Seiten wie auch immer bewerteten – Opportunismus zeihen. Sofern man unbedingt eine einordnende Bewertung über Ernst von Salomon fällen will, wird man ihm mit seiner Selbstverortung als „Preuße“ in dem von ihm gemeinten und idealisierten Sinne wohl am gerechtesten.

Markus Klein

Nach dem Studium der Politischen Wissenschaften, der Neueren und Neuesten Geschichte, der Philosophie und der Rechtswissenschaften an den Universitäten Heidelberg, Kiel, Köln, Leipzig, München und Siena mit abschließender Promotion zum Dr. phil. sowie nach ersten Jahren Berufserfahrung als geisteswissenschaftlicher Verleger und Publizist schloß Markus Klein ein Nachdiplomstudium Marketing & Betriebswirtschaft als «Master of Marketing» am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel ab, später nochmals ergänzt um ein Leadership Excellence Program an der ESMT European School of Management and Technology in Berlin.

00:30 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst von salomon, révolution conservatrice, allemagne, république de weimar, histoire, années 20, corps francs |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Quelles sont les dix avancées scientifiques et technologiques qui ont marqué 2019?

Quelles sont les dix avancées scientifiques et technologiques qui ont marqué 2019?

Nous rééditons ici, pour accroître sa diffusion, un éditorial sur ce thème scientifique du sénateur honoraire René Trégouët, repris du site http://www.europesolidaire.eu . Les intertitres sont de ce site.

Cette semaine, il m'apparaît intéressant, comme je le fais chaque début d'année, de parcourir la presse scientifique française et anglo-saxonne pour essayer d'en extraire les grandes avancées scientifiques qui ont marqué l'année 2019. Après avoir consulté de nombreuses publications, parmi lesquels « La Recherche », mais également la revue du MIT, ou encore « Technowise, « The Scientist » ou « Science News », nous avons finalement retenu dix découvertes ou ruptures technologiques, mais également sociétales, qui nous paraissent particulièrement importantes.

Photo d'un trou noir

La première découverte qui a marqué l'année 2019, et a été largement reprise par l'ensemble de la presse scientifique internationale, est la première photographie jamais réalisée d'un trou noir. Celui-ci est un véritable monstre, situé au cœur de la galaxie Messier 87, à 55 millions d'années-lumière de notre Terre. Sa taille défie l'entendement, puisqu'il est 6,5 milliards de fois plus massif que notre étoile, le soleil. Quant à son diamètre, il atteint les 48 milliards de km, soit neuf fois celui de l'orbite de Pluton... (Voir NASA).

Pour parvenir à réaliser ce premier cliché d'un trou noir, les scientifiques ont dû déployer des trésors d'ingéniosité et ont réussi à surmonter d'immenses difficultés techniques. Ils ont notamment dû synchroniser avec une extrême précision et combiner une multitude de signaux reçus simultanément par plusieurs instruments situés dans différentes régions du globe.

Au terme de deux années de travail, d'analyse et de traitement informatique de quantités gigantesques de données, astrophysiciens et informaticiens ont finalement réussi à produire cette première photo historique d'un trou noir, un simple cercle orangé, sur fond noir, qui ne semble pas très spectaculaire, mais qui ne représente pas moins une avancée décisive dans la connaissance de l'Univers. Cette première image d'un trou noir confirme en effet définitivement l'existence de ces objets tout à fait fascinants dont la réalité a été mise en doute pendant des décennies par de nombreux scientifiques. Cette photographie historique confirme également la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein qui explique le rôle fondamental de la force gravitationnelle (l'une des quatre interactions fondamentales de l'Univers) dans la structure de l'espace-temps et l'évolution du Cosmos.

Prédécesseurs de l'homo sapiens

Les deux découvertes suivantes que nous avons retenues concernent la connaissance de nos origines et de nos lointains ancêtres. On savait déjà, grâce à de récents travaux d'analyse de l'ADN de spécimens fossiles d'Homo sapiens, d'Homme de Neandertal et d'Homme de Denisova, que ce dernier et l'Homme de Neandertal avaient un ancêtre commun remontant à environ 450 000 ans, et que tous deux partageaient avec Homo sapiens un ancêtre commun remontant à environ 660 000 ans.

De nouvelles découvertes faites en 2019 confirment qu'il y a bien eu croisement et coexistence entre ces Dénisoviens, les Neandertal et les Sapiens. Certaines des populations d'Asie et d'Océanie en portent d'ailleurs encore la trace puisqu'on trouve, dans leur génome, des traces tout à fait identifiables de gènes de Dénisoviens. On sait en outre aujourd'hui que ce cousin de Neandertal et d'Homo sapiens a colonisé une large partie de l'Asie, qu'il s'est alors divisé entre au moins trois groupes distincts d'hominidés et qu'il s'est notamment adapté, bien avant Sapiens, à la vie à très haute altitude dans les montagnes de l'Himalaya (Voir Nature).

Une autre découverte majeure, révélée également en 2019 par une étude publiée par le paléoanthropologue Florent Détroit (Muséum d'Histoire naturelle de Paris), confirme par ailleurs l'existence d'une nouvelle espèce humaine, Homo luzonenesis, qui vivait sur l'île de Luçon aux Philippines, il y 60 000 ans, ce qui porte à au moins cinq groupes les hominiens qui peuplaient déjà la Terre il y a 100 000 ans : les Homo Sapiens, en Afrique, les Neandertal en Europe, les Denisoviens en Asie, les Hommes de florès, en Indonésie et enfin les hommes de Luçon aux Philippines.

Avec ses caractéristiques anatomiques et morphologiques tout à fait particulières, mélange surprenant de traits archaïques et plus modernes, cet homme de Luçon était probablement à la fois bipède et arboricole. Ces découvertes remarquables concernant les Denisoviens et l'homme de Luçon bouleversent le schéma de l'évolution humaine et montrent clairement que celle-ci n'a pas été linéaire mais arborescente et foisonnante.

Sciences de la vie

Trois découvertes suivantes s'inscrivent dans le champ des sciences de la vie, de la médecine et des technologies de la santé. La première concerne la fascinante et subtile connexion entre les cellules cancéreuses et le système nerveux ; viennent ensuite les premières cultures de cerveau humain et l'arrivée des premières pilules ingérables téléguidées.

Aussi étrange que cela puisse paraître, une équipe de recherches françaises, du laboratoire cancer environnement (Inserm-CEA) à Fontenay-aux-Roses, a découvert l'an dernier que le cerveau produit des cellules-souches neuronales qui, franchissant la barrière hématoencéphalique – l'enveloppe du cerveau pourtant réputée infranchissable – sont transportées par le sang et vont aller infiltrer des tumeurs cancéreuses en formation, notamment dans la prostate (voir article RT Flash).

Cette équipe, dirigée par Claire Magnon, a travaillé sur les tumeurs de 52 patients atteints de cancer de la prostate. Ces recherches ont permis de découvrir une nouvelle catégorie de cellules, appelées « cellules progénitrices neuronales », que l'on trouve en principe uniquement au cours du développement embryonnaire, dans deux aires du cerveau, l'hippocampe et la zone sous-ventriculaire. Ce très beau travail scientifique a également permis de montrer qu'il existait une relation très forte entre le nombre de ces « cellules vagabondes » et l'agressivité du cancer étudié.

Cette découverte fondamentale est extrêmement importante car elle ouvre une voie thérapeutique tout à fait nouvelle pour combattre les cancers. De récentes observations cliniques ont notamment déjà pu montrer le meilleur taux de survie chez certains patients atteints de cancer de la prostate qui prenaient régulièrement des bêtabloquants (substances qui bloquent les récepteurs de l'adrénaline).

Il faut également souligner que l'observation des fibres nerveuses à l'intérieur des tumeurs s'est étendue à d'autres types de cancer : côlon, pancréas, mélanome. Plusieurs essais cliniques sont d'ailleurs actuellement en cours aux États-Unis pour évaluer l'efficacité de bêtabloquants sur différentes tumeurs. L'idée est qu'en bloquant les récepteurs adrénaline et en empêchant l'adrénaline d'accéder aux cellules du trauma, il est peut-être possible d'entraver le développement de la tumeur.

Une autre avancée assez extraordinaire de sciences de la vie est celle qui concerne la production en laboratoire des premiers organoïdes de cerveaux. Ces mini cerveaux ont été créés par une équipe de recherche de l'Université de Californie-San Diego et, contre toute attente, ces organoïdes ont produit des neurones qui se sont peu à peu synchronisés sur différentes fréquences, comme le fait le cerveau d'un embryon, jusqu'au huitième mois de développement. Bien que ces organoïdes demeurent des structures beaucoup plus simples de cerveau humain, leur utilisation ouvre d'immenses perspectives, tant pour progresser dans la connaissance fondamentale du fonctionnement cérébral que pour expérimenter de nouveaux traitements contre les nombreuses pathologies qui peuvent affecter le cerveau, qu'il s'agisse de troubles, tels que l'autisme, ou de maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson (Voir Science Direct).

Dernière avancée retenue dans le domaine médical, la pilule intelligente et téléguidée, capable de réaliser des prélèvements à l'intérieur du corps, de filmer en haute définition l'intérieur des organes et, dans certains cas, d'acheminer et de délivrer « sur site » des médicaments, de manière programmable.

Depuis une dizaine d'années, la capsule endoscopique a pris une place majeure dans l'arsenal du diagnostic et ses moyens d'explorations de l'intestin grêle ont révolutionné les pratiques médicales. Il est aujourd'hui possible, à l'aide de ces petites capsules, d'explorer avec une grande précision l'estomac, le côlon ou l'intestin grêle, afin d'y déceler d'éventuelles lésions.

Aux Etats-Unis, Guillermo Tearney, pathologiste et ingénieur au Massachusetts General Hospital (MGH) à Boston, développe de petites pilules ingérables qui peuvent être utilisées pour inspecter l'intestin à la recherche de signes de dysfonctionnement entérique environnemental (EED) et même obtenir des biopsies tissulaires. Ce nouvel outil s'avère particulièrement efficace et précieux dans les pays en voie de développement où il permet de réaliser des examens et investigations fiables, rapides et peu onéreuses pour prendre en charge de manière précoce la dysfonction entérique de l'environnement, un trouble de l'inflammation intestinale très répandue dans les pays pauvres, notamment en Asie...

L'an dernier, une équipe d'ingénieurs du MIT a présenté un nouveau type de capsule ingérable, fabriqué en impression 3D et conçu pour demeurer un mois dans l'estomac avant de se dissoudre. Au cours de ces quatre semaines cette capsule transmet par Bluetooth une multitude d'informations. Cette capsule peut également délivrer plusieurs médicaments à libération prolongée et traiter de manière précise certaines infections.

Dans les années à venir, ces pilules et capsules intelligentes et téléguidées vont encore progresser en miniaturisation, en capacité de calcul et d'analyse et en autonomie. À terme, ces outils extraordinaires deviendront des auxiliaires indispensables en matière d'investigation et de soins et seront capables d'explorer la totalité du corps humain avec une précision inégalée.

Technologies numériques

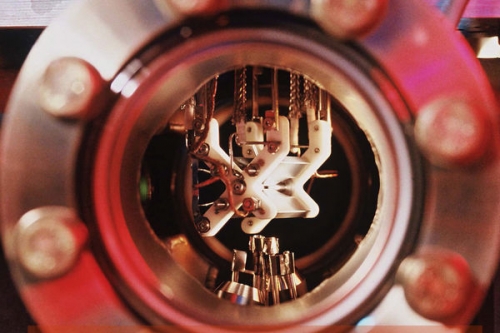

Nous quittons à présent les sciences de la vie pour arriver dans le domaine des technologies numériques. Ce champ de recherche a fait l'objet l'an dernier d'une avancée qui n'a pas forcément eu la couverture médiatique qu'elle méritait, sans doute parce qu'il est assez difficile de l'expliquer simplement et d'en mesurer les immenses retombées. Il s'agit de l'annonce faite par Google, en octobre dernier, concernant la maîtrise du premier niveau de « suprématie quantique », un stade que les spécialistes appellent NISQ (Technologies Quantiques Bruitées d'Echelle Intermédiaire), qui désigne des calculateurs quantiques comptant 50 à 100 qubits, dépourvues de systèmes de correction d'erreur les mettant à l'abri du bruit. Bien qu'IBM conteste cette notion de "suprématie quantique" qui aurait été atteinte par Google, nous devons reconnaître qu'un pas important a été franchi.

Ces machines, bien qu'elles ne soient pas encore capables d'effectuer tous les types de calculs très variés que sait faire un ordinateur classique, sont déjà en mesure, pour certains types de calculs particuliers, d'atteindre des performances inimaginables, en comparaison avec nos ordinateurs binaires. En l'occurrence, Google, grâce à sa puce quantique Sycamore, qui compte 53 qubits, est parvenu à réaliser en seulement trois minutes et demi un calcul très particulier (tâches l'échantillonnage des circuits quantiques aléatoire ou RCS) qui aurait pris plus de 10 000 ans en utilisant les plus gros supercalculateurs actuels, selon les allégations de Google.

La prochaine étape, qui devrait prendre entre 5 et 10 ans, sera celle de la mise au point d'un ordinateur quantique universel, entièrement opérationnel et capable de réaliser tous les types d'opérations. Il faudra pour cela concevoir des machines qui réunissent environ 1000 qbits, un objectif que les scientifiques considèrent à présent comme atteignable. Personne aujourd'hui ne peut prévoir ce que de telles machines, qui auront une puissance de calcul plusieurs millions de fois supérieures à celles de nos ordinateurs actuels, seront capables de faire. Mais il est certain que ces ordinateurs quantiques révolutionneront l'ensemble des disciplines scientifiques et bouleverseront nos sociétés.

L'autre avancée retenue en matière de technologies numériques est beaucoup moins réjouissante que la précédente : il s'agit de la technologie « Deepfake ». Ce redoutable outil, qui utilise toutes les ressources de l'intelligence artificielle, permet à présent de produire ou de modifier de manière quasi parfaite de fausses séquences vidéo, afin d'effacer ou de modifier certaines réalités ou certains faits gênants, ou, au contraire, d'inventer de toutes pièces des faits et situations qui n'ont pas eu lieu...

Les responsables politiques des Démocraties mais aussi les militaires américains considèrent que la technologie Deepfake constitue désormais une grave menace pour la sécurité nationale, et plus largement un grave danger pour le fonctionnement des démocraties. Bien sûr, cette technologie extrêmement puissante peut être utilisée de façon tout à fait légale dans de nombreux domaines, cinéma, divertissement, industrie, médecine, aménagement du territoire... Mais un tel outil peut également faire des ravages dans les mains d'organisations criminelles ou terroristes, ou de régimes politiques autoritaires. Face à cette technologie démiurgique, nos sociétés démocratiques vont donc devoir mettre en place des cadres légaux et éthiques tout à fait nouveaux, destinés à prévenir et à réprimer sans faiblesse les utilisations dévoyées et criminelles de cette technologie qui permet de modifier la réalité et de réécrire l'histoire.

Changement climatique

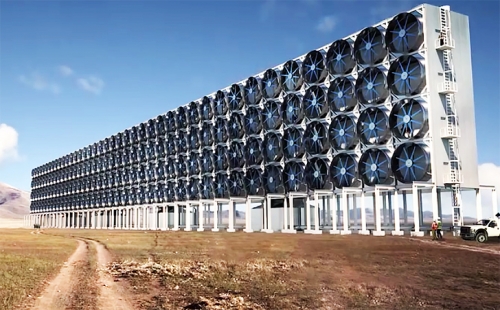

Les deux dernières avancées remarquables concernent la question absolument essentielle du changement climatique en cours, et plus précisément les technologies de captage du CO2 atmosphérique, qui seront nécessaires, en plus des efforts mondiaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour parvenir à limiter les effets désastreux du réchauffement climatique en cours. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a rappelé à cet égard que ces technologies devront être capables de soustraire jusqu'à un milliard de tonnes de CO2 par an de l'atmosphère, au cours de ce siècle, si l'humanité veut limiter le réchauffement climatique en cours à moins de 2°.

Pour parvenir à extraire ce CO2 de l'air à un coût compétitif, la société canadienne Carbon Engineering, soutenue par Bill Gates, a développé un réacteur géant, capable de capturer le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. Par un procédé chimique complexe, cette « technologie à émissions négatives » attire les particules de CO2 dans le réacteur, où elles sont stockées. Dénommé « Direct Air Capture », le procédé, qui reviendrait à moins de 100 $ par tonne de CO2 traitée, est testé depuis quelques mois à Squamish, une ville du sud-ouest du Canada. Carbon Engineering affirme qu'avec environ un millier de centrales d'une surface de 30 ha chacune, il serait possible de retirer de l'atmosphère une gigatonne de CO2 par an. Ce CO2 pourrait ensuite être valorisé, en étant retransformé en carburants utilisables par les véhicules thermiques, ou définitivement stocké dans le sous-sol, sous forme de carbonate de calcium.

En Suisse, une autre société basée à Zurich, Climeworks AG, a développé pour sa part un procédé qui permet d'aspirer directement le dioxyde de carbone de l'air. Chaque unité peut capter environ 900 tonnes de CO2 par an, et le CO2 ainsi récupéré pourra être utilisé pour améliorer certaines productions agricoles, produire des carburants ou certains matériaux industriels.

Enfin, la 10e et dernière avancée, mais non la moindre, concerne la prise de conscience mondiale du changement climatique en cours. En 2019, on le sait, les températures estivales ont battu des centaines de records historiques, partout dans le monde, entraînant une fonte des glaces sans précédent au Groenland et au Pôle Nord et contribuant à alimenter les incendies de forêt qui ont fait rage dans différentes régions du monde.

Mais 2019 a également connu un niveau sans précédent d'activisme climatique (Voir Science News), dont se félicitent scientifiques et climatologues. « Je n'ai jamais vu autant de protestations », explique le glaciologue Eric Rignot de l'Université de Californie à Irvine. Il fait référence aux marches climatiques qui ont eu lieu partout dans le monde et qui ont culminé lors du Sommet des Nations Unies sur l'action pour le climat en septembre à New York, avec 7,5 millions de personnes participant à une grève climatique mondiale.

De mai à août 2019, près de 400 records de températures record ont été enregistrés dans 29 pays de l'hémisphère Nord. Tout le monde a encore en mémoire les deux vagues de canicules sans précédent qui ont déferlé sur l'Europe et la France, mais également les vagues de chaleur et de sécheresse qui ont frappé l'Inde et le Pakistan, ainsi que la canicule qui a touché le Japon, envoyant plus de 18 000 personnes à l'hôpital en une semaine. Globalement, juillet 2019 a été le mois le plus chaud en 140 ans de tenue de registres, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis.

Face à la violence du réel et à l'accélération de la fréquence de ces événements extrêmes et dévastateurs, les thèses climatosceptiques reculent partout dans le monde, y compris aux États-Unis (sauf l'opinion personnelle du Président des Etats-Unis telle qu'exprimée ces jours derniers à Davos), et l'opinion publique mondiale place désormais la question du réchauffement climatique en tête de ses préoccupations et de ses inquiétudes. Nous pouvons d'ailleurs faire le pari que les prochains scrutins qui auront lieu, tant en France que dans les autres pays du monde, vont se traduire par une confirmation de cette inquiétude climatique grandissante, et de cette attente de plus en plus forte de mesures économiques politiques et sociales destinées à faire de la lutte contre le changement climatique la priorité absolue.

On voit donc à travers ces dix grandes avancées scientifiques de 2019 que les scientifiques et chercheurs, loin de se contenter d'apporter des réponses aux questions essentielles de nos origines, du fonctionnement du vivant ou encore de la nature de notre Univers, ont également tenu à manifester leur engagement et à apporter leur contribution sur la question politique, démocratique et éthique fondamentale de l'avenir de notre espèce, confrontée à une menace climatique sans précédent qu'elle a elle-même provoquée.

Souhaitons que nos responsables économiques et politiques aient la lucidité, le courage et la sagesse, d'entendre les avertissements et les recommandations de la communauté scientifique et prennent enfin à bras-le-corps ce défi nullement insurmontable du changement climatique, en jetant les bases d'un nouveau développement économique, plus humain et plus juste, qui sache faire confiance au génie et à la créativité de l'homme et nous réconcilie avec le nature dont nous nous sommes peu à peu coupés, mais dont nous sommes pourtant issus...

René TRÉGOUËT

Sénateur honoraire

Fondateur du Groupe de Prospective du Sénat

00:13 Publié dans Actualité, Science, Sciences | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, sciences |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La double machine américaine à fabriquer un chaos mondial

La double machine américaine à fabriquer un chaos mondial

par Jean-Paul Baquiast

Ex: http://www.europesolidaire.eu

La première machine à chaos américaine est l'appareil militaire tel qu'il est employé par le Pentagone dans le monde depuis 2001. Celui-ci repose sur ce que l'on nomme pour simplifier le complexe militaro-industriel américain. Il faut entendre par là l'ensemble des industries militaires américaines. Celles-ci consomment les trois quarts du budget de défense américain, soit plus de 700 milliards de dollars en 2018, en produisant des systèmes d'armements aussi coûteux qu'inutilisables dans le monde actuel.

Sur ce total, mentionnons les systèmes d'armes aériens qui représentent 55,7 milliards (22,5 %), les systèmes navals 34,7 milliards (14 %), les missiles et munitions 21,6 milliards (8,7 %), les armements terrestres 14,6 milliards (5,9 %), les sciences & technologies 14,1 milliards (5,7 %), les systèmes basés sur les technologies numériques (montant non disponible).

En exemple de ces dépenses inutiles, on peut citer le porte-avions USS Gerald R.Ford qui vient d'être livré à la marine américaine, pour un prix au bas mot de 13 milliards. Or les stratèges en défense des Etats-Unis viennent de découvrir qu'un seul des nouveaux missiles hypersoniques russes, bien placé, pourrait le rendre non manœuvrable, voire l'envoyer par le fond. Dans le même temps, même si l'économie américaine paraît prospère, elle produit bien plus que dans le reste du monde occidental, un nombre considérables d'emplois temporaires mal rémunérés, d'hôpitaux mal équipés et débordés, de logements insalubres.

La machine à chaos américaine représentée par le complexe militaro-industriel s'étend à l'ensemble des Etats du monde, alliés consentants ou forcés des Etats-Unis. Ceux-ci sont obligés par Washington à s'engager dans des dépenses militaires destinées, comme c'est le but actuellement recherché au sein de l'Otan, à prendre le relais de l'armée américaine dans certain nombre domaines, en particulier aujourd'hui au Moyen-Orient. Moins favorisés économiquement que les Etats-Unis, ils s'épuisent à les suivre.

Accélérer la fin du monde

La seconde machine à chaos américaine, sans doute plus efficace à court terme que la première, découle des croyances religieuses inspirant un fort pourcentage des Américains. Ainsi il apparaît que les évangélistes-chrétiens américains d'aujourd'hui veulent délibérément provoquer la Fin des Temps ou Apocalypse telle qu'annoncée par les textes bibliques. Celle-ci devrait permettre la disparition du monde matériel au profit d'un monde spirituel où le peuple de Dieu, c'est-à-dire les Croyants, pourrait enfin, après la Grande Epreuve ou Tribulation, retrouver la divinité et devenir divin à son tour. Il est difficile de croire que de telles légendes puissent pousser des hommes d'Etat responsables à détruire le monde actuel pour accéder à Dieu. Mais dans le domaine des superstitions mortifères, cela n'a rien de surprenant.

De fait, aujourd'hui, il apparaît que le secrétaire d'Etat Mike Pompeo et le vice-président Mike Pence considèrent le Moyen-Orient comme le terrain de la fin du monde selon la vision chrétienne-évangéliste. En conséquence, il ne faut rien faire pour éviter la Grande Epreuve. Il ne faut pas notamment renoncer à y mener des guerres destructrices – destructrices d'un monde ancien qu'il convient d'aider à disparaître. Dans ces conditions, provoquer une guerre avec l'Iran, qui entraînerait nécessairement une guerre nucléaire avec la Russie, serait faire œuvre pieuse.

On peut croire que Donald Trump est trop préoccupé de ses propres intérêts pour jouer le rôle de l'Antéchrist qui selon les évangélistes accélérerait le passage à l'Apocalypse. Mais comme Trump semble devenu désormais, quelles qu'aient été ses opinions antérieures, un exécutant dévoué des instructions que lui communiquent Mike Pompeo et Mike Pence, le pire est à craindre

00:06 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, états-unis, politique internationale, chaos mondial |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook