En janvier dernier, le virologue David Evans et son équipe de l’université d’Alberta, au Canada, indiquaient, dans la revue PLoS One, qu’ils avaient réussi à produire, à petit budget, une variante du virus de la variole. Conçue sur la base de séquences d’ADN trouvées sur Internet – qui provenaient du virus responsable de la forme chevaline de la variole –, l’initiative visait à produire un vaccin plus efficace contre cette maladie. Six mois plus tôt, la revue Science mettait déjà en garde contre cette recherche, alors en cours, qui pouvait donner l’occasion à des terroristes de produire à peu de frais des armes biologiques.

De fait, depuis que la période de l’après-Guerre froide a sonné le glas de la bipolarité politique du monde, ce que l’on nomme aujourd’hui le bioterrorisme préoccupe les États, particulièrement depuis l’épisode dit des « lettres à l’anthrax », au cours duquel, en octobre 2001, diverses institutions, dont des rédactions de journaux, avaient reçu des lettres contenant des bacilles de la maladie du charbon.

Certes, dès les premières décennies du xxe siècle, les États qui en avaient les capacités s’étaient lancés dans une course aux armements biologique et chimique, mais de nos jours, un nouvel aspect est venu renforcer l’inquiétude des dirigeants à ce sujet : la crainte de voir émerger des capacités de destruction sortant du cadre étatique. Le très grand nombre de canulars et les tentatives avérées de bioterrorisme des trente dernières années – dont celles des sectes Rajneesh à The Dalles, dans l’Oregon, en 1984 et Aum à Kameido, au Japon, en 1993 –, conjointement avec la fin de la Guerre froide et l’avènement d’Internet, laissent penser que l’arme biologique, l’arme atomique du pauvre comme la surnomment souvent les militaires, représenterait une menace sans précédent.

Le fait qu’une revue scientifique alerte sur les risques bioterroristes liés à une étude montre que le monde scientifique a fait siennes ces craintes. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Si dès les années 1950, profondément marqués par l’emploi de la bombe atomique, les physiciens du domaine ont pris acte des enjeux éthiques et politiques de leurs recherches, pendant ce temps, les chimistes, biologistes et médecins concernés par l’usage militaire de leurs travaux ne dénonçaient que marginalement les recherches sur les armes biologiques et chimiques, sans doute à cause de leur caractère plus secret et des usages moins catastrophiques ou spectaculaires qui en étaient faits.

Pourtant, ces armes ont été développées et utilisées dès le début du xxe siècle, soit bien avant l’arme nucléaire, et ce grâce à l’expertise scientifique et médicale de nombre d’entre eux. Un minutieux travail de recherche dans les archives militaires françaises, mais aussi dans d’autres fonds comme les archives de la direction de l’institut Pasteur, nous a en effet récemment permis de montrer que, en France, ces armes ont fait l’objet d’une collaboration continue des militaires avec des scientifiques et médecins civils, membres d’institutions de premier plan.

Du roquefort aux nuages artificiels

La France a été pionnière dans le domaine des armes biologiques et chimiques. Dès la première décennie du XXe siècle, un chimiste français renommé, Auguste Trillat, inventeur du formol quelques années auparavant, brevetait certes un procédé de fabrication industrielle du roquefort, mais posait aussi les bases de la production intentionnelle d’épidémies à l’aide de nuages artificiels microbiens.

La France a été pionnière dans le domaine des armes biologiques et chimiques. Dès la première décennie du XXe siècle, un chimiste français renommé, Auguste Trillat, inventeur du formol quelques années auparavant, brevetait certes un procédé de fabrication industrielle du roquefort, mais posait aussi les bases de la production intentionnelle d’épidémies à l’aide de nuages artificiels microbiens.

Bien avant la Première Guerre mondiale, le pays avait entrepris des recherches à visée militaire sur les armes chimiques. Mais c’est pendant cette guerre que les Français, puis les Allemands, firent pour la première fois usage de gaz de combat. Les armes dites biologiques furent elles aussi utilisées, mais de façon marginale, plutôt en tant que moyens de sabotage (pour tuer du bétail ou des animaux de transport) qu’en tant qu’armes de destruction massive, ou visant massivement les humains. Néanmoins, la menace de guerre bactériologique que ces attaques rendaient plus tangible fit avancer les recherches sur les méthodes de désinfection et de prophylaxie (l’ensemble des mesures à prendre pour prévenir les maladies). Trillat, devenu en 1905 chef du service des recherches appliquées à l’hygiène de l’institut Pasteur, à Paris, joua ainsi un rôle fondamental dans la création du programme français d’armement biologique et chimique après la Première Guerre mondiale.

En 1922, lui qui avait été pionnier tant dans la production de nuages artificiels déclencheurs d’épidémies, pour lesquelles il avait étudié les conditions atmosphériques propices à leur développement, que dans la recherche de méthodes de désinfection chimique à grande échelle, fut sollicité pour donner les lignes directrices de ce nouveau programme, sous la forme d’un rapport commandé l’année précédente par le ministère de la Guerre. Dès lors s’installa une collaboration continue entre institutions de recherche civiles et militaires. Les recherches sur les armes chimiques et biologiques requérant des compétences et des équipements similaires, les institutions et chercheurs mobilisés travaillaient en commun sur les deux systèmes, qu’il s’agisse de la recherche, du développement ou de la production.

L’institut Pasteur, ainsi que de nombreuses institutions scientifiques et médicales françaises de premier plan, dont le Muséum national d’histoire naturelle et le Collège de France, participèrent à ce programme par l’intermédiaire de certains de leurs membres éminents, comme les chimistes Charles Moureu (Collège de France), Marcel Delépine (faculté de pharmacie) et André Job (Conservatoire national des arts et métiers), travaillant sous contrats secrets avec la sphère militaire.

Dans le monde, la crainte que les guerres du futur voient s’amplifier le caractère de guerre totale qu’avait pris la Grande Guerre conduisit les principales nations occidentales, mais aussi le Japon, à préparer en temps de paix, dès l’entre-deux-guerres, les moyens de défendre – et d’attaquer – non plus seulement les combattants, mais les populations de nations entières. À cette même époque, des rumeurs issues de la presse britannique sur des essais secrets de dispersion d’agents biologiques effectués par des agents secrets allemands dans le métro parisien achevèrent de convaincre l’opinion publique et l’État français de la nécessité de prendre au sérieux cette menace. La réorganisation de la France en nation armée, souhaitée au plus haut niveau de l’État, conduisit à la production de moyens offensifs et défensifs de guerre chimique, biologique, puis, après la Seconde Guerre mondiale, nucléaire.

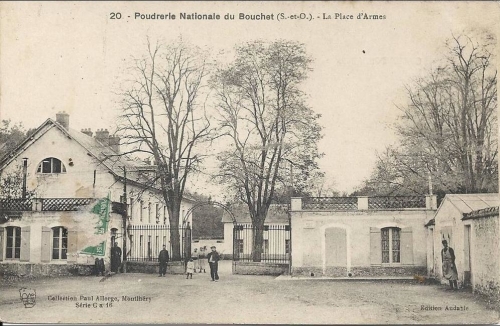

L’activité secrète de la poudrerie du Bouchet

La poudrerie du Bouchet, à Vert-le-Petit, au sud de Paris dans l’actuelle Essonne, devint graduellement le centre névralgique d’un réseau de recherche et développement d’armes biologiques et chimiques, incluant d’autres institutions civiles et militaires. Elle demeure de nos jours, sous le nom de Centre d’études du Bouchet, le centre du ministère des Armées dédié à la défense contre les menaces biologiques et chimiques, et l’un des rares sites en France (et dans le monde) à disposer d’un laboratoire de niveau de sécurité P4. Peu à peu, la France rassembla ainsi secrètement, sous l’appellation d’armes spéciales, un arsenal de nouveaux moyens offensifs et défensifs, étudiés et développés avec l’apport constant de l’expertise scientifique et médicale civile.

En 1947, une Commission médicale de défense contre la guerre moderne vit le jour afin de mieux centraliser les études relatives aux armes spéciales, de reconstruire une défense nationale incluant ces armes et de tirer parti des recherches scientifiques civiles ainsi que des renseignements issus des réseaux scientifiques internationaux de chercheurs. Mixte, cette commission était composée de militaires et de savants de premier plan, pour beaucoup médecins des facultés de médecine ou chercheurs de l’institut Pasteur. Entre autres membres, Léon Binet, doyen de la faculté de médecine de Paris, Robert Debré, président de l’Institut national d’hygiène, ou Jacques Tréfouël, directeur de l’institut Pasteur, prenaient part aux discussions secrètes de la commission et répondaient secrètement à diverses commandes militaires. Les laboratoires civils entreprirent ainsi une grande diversité d’études sur, par exemple, le mode d’action des trilons (les gaz neurotoxiques Sarin, Tabun et Soman), la possibilité de vacciner contre la radioactivité ou encore celle de potentialiser les effets délétères d’aérosols de bacilles du charbon en les combinant avec des métaux lourds.

Les décennies suivantes, l’ouverture à la sphère civile des recherches sur les armes spéciales se referma partiellement, le gouvernement préférant concentrer ses forces sur l’arme nucléaire. Mais de nombreux chercheurs continuèrent de travailler sur financement militaire, à des fins prophylactiques ou non, leur expertise demeurant indispensable, s’agissant par exemple des études sur la polyvaccination. À titre indicatif, en 1967, le nombre d’animaux de laboratoire destinés en France à l’expérimentation d’agents chimiques et biologiques de guerre (20 000 souris, 20 000 rats, 5 000 cobayes, 2 000 lapins et 50 singes) représentait 10 % de l’utilisation actuelle par an d’animaux à des fins scientifiques.

Outre la motivation patriotique mise en avant par certains scientifiques pour justifier leur collaboration à ces programmes, la relation mutuellement bénéficiaire entre l’armée et les hommes de science en France explique sa pérennité. Ainsi, en 1972, Jacques Monod, alors directeur de l’institut Pasteur, écrivait au ministre de la Défense nationale Michel Debré qu’il serait souhaitable de renforcer et formaliser les liens entre l’armée et l’institut Pasteur, qui formait alors selon lui « la quasi-totalité des médecins-biologistes de l’armée ».

Des essais mystérieux en Algérie

Les armes testées au moins depuis les années 1930 à l’ouest du Sahara algérien (ainsi que dans certains centres d’expérimentation métropolitains, notamment près de Bourges) continuèrent de l’être jusqu’à la fin des années 1970. Notamment, on fit exploser des obus, roquettes et grenades chargés en agents biologiques ou chimiques pour mesurer leurs effets en situation réelle. La nature exacte et l’étendue des essais effectués secrètement en Algérie dans les deux décennies qui suivirent les accords d’Évian (1962) demeurent à ce jour peu connues et font donc régulièrement l’objet de spéculations légitimes de la part des populations concernées, craignant que les sites n’aient pas été parfaitement dépollués. Néanmoins ces essais ont eu lieu et ont participé de l’expertise française dans le domaine des armes chimiques et biologiques.

Ainsi, de l’aube du xxe siècle au début des années 1970, la France a développé et produit, à des échelles variables selon les époques et les priorités politico-militaires, des poisons synthétiques ou non, destinés, d’une part, à être utilisés en temps de guerre contre les hommes, les animaux et les plantes, mais aussi, d’autre part, à tester leurs effets à grande échelle pour mieux s’en prémunir en situation opérationnelle.

Les autres nations développées n’ont pas été en reste au cours du xxe siècle. Le Royaume-Uni, le Japon, les États-Unis, l’URSS, le Canada, les Pays-Bas, Israël, l’Afrique du Sud et d’autres ont aussi eu, à des fins diverses et des échelles variables, leur programme de guerre biologique et chimique. Le Japon, lorsqu’il occupait la Mandchourie avant la Seconde Guerre mondiale, a par exemple effectué de cruels essais sur les populations chinoises locales. Les États-Unis ont, à l’issue de cette guerre, secrètement récupéré les données que les Japonais avaient récoltées. Et, dans le cadre de la Guerre froide, l’URSS serait aussi entrée en lice avec son ambitieux programme Biopreparat, selon des transfuges russes tels que Ken Alibek ou Vladimir Pasechnik.

Parmi les scientifiques, mais aussi les militaires, il semble qu’un consensus ait perduré quant à la nécessité de maintenir une forme de politique de santé publique secrète pour défendre les populations contre les armes biologiques et chimiques. En France comme ailleurs, cependant, cette dimension avouable de leur action était contrebalancée par une contribution simultanée à des programmes souvent offensifs. Cette forme de politique de « santé publique inversée » – selon l’expression d’un de ses critiques de la fin des années 1960, le Britannique Robin Clarke – a placé les scientifiques et médecins devant un dilemme moral : collaborer secrètement avec les armées de leur pays pour prémunir des populations civiles contre des épidémies intentionnelles, au risque de contribuer en même temps à les doter de moyens offensifs en pratiquant des recherches non divulguées sur des agents pathogènes naturels ou synthétiques. Il semblait ainsi irresponsable de refuser cette collaboration autant qu’il l’était de l’accepter, et tout aussi irresponsable de publier les résultats des recherches comme de ne pas les publier. La réponse récurrente des scientifiques à ce dilemme, en France au moins, a majoritairement consisté à jouer le jeu du secret.

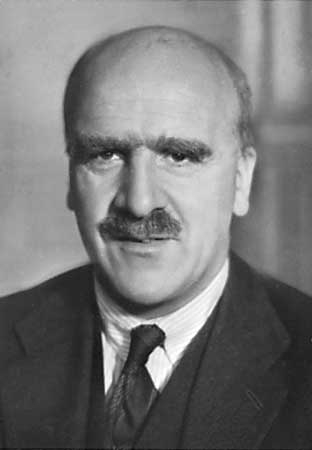

De même, rares ont été les avocats de l’usage des sciences biomédicales pour la guerre. Si quelques scientifiques comme le généticien britannique John Burdon Sanderson Haldane (photo), dans les années 1920, ou des militaires tels que le brigadier général Jacquard Hirshorn Rothschild, après la Seconde Guerre mondiale, ont entrevu dans l’utilisation des connaissances en physiologie un moyen de rendre la guerre plus humaine (en introduisant la possibilité d’utiliser des agents non létaux plutôt que des armes conventionnelles aux effets moins prévisibles, comme les explosifs), la sélection précise des effets physiologiques des armes est demeurée une inclusion contre-nature de la science et de la médecine dans la guerre (tandis que des armes conventionnelles aux effets moins prévisibles sont restées autorisées).

De même, rares ont été les avocats de l’usage des sciences biomédicales pour la guerre. Si quelques scientifiques comme le généticien britannique John Burdon Sanderson Haldane (photo), dans les années 1920, ou des militaires tels que le brigadier général Jacquard Hirshorn Rothschild, après la Seconde Guerre mondiale, ont entrevu dans l’utilisation des connaissances en physiologie un moyen de rendre la guerre plus humaine (en introduisant la possibilité d’utiliser des agents non létaux plutôt que des armes conventionnelles aux effets moins prévisibles, comme les explosifs), la sélection précise des effets physiologiques des armes est demeurée une inclusion contre-nature de la science et de la médecine dans la guerre (tandis que des armes conventionnelles aux effets moins prévisibles sont restées autorisées).

Aujourd’hui, les armes biologiques et chimiques continuent de faire l’objet d’un dilemme moral récurrent pour la biomédecine. On ne s’improvise pas savant militaire : les chercheurs se lancent rarement dans une carrière médicale ou scientifique en vue de produire des systèmes d’arme ou de prémunir les populations nationalescontre des armes biologiques et chimiques. Aussi la sphère militaire a-t-elle toujours besoin de l’expertise de chercheurs civils et continue-t-elle, selon les périodes, à les inclure secrètement dans des programmes militaires ou à financer des travaux d’intérêt militaire.

La responsabilité des chercheurs civils est d’autant plus grande que sans expertise physiologique, la distinction entre les agents chimiques ou biologiques bénins et malins est impossible. La connaissance précise du fonctionnement du corps (humain, mais aussi d’autres animaux ou de végétaux) et de ses interactions avec des substances ou agents exogènes est essentielle pour caractériser une substance ou un agent comme un poison. À tel point que les armes biologiques et chimiques devraient être rassemblées sous un même terme, « armes physiologiques », qui insisterait plus sur la sélectivité de leurs effets que sur le moyen utilisé pour les obtenir.

Et demain ?

Sauf à adopter une anthropologie optimiste fondée sur une confiance universelle, il semble difficilement pensable qu’un État soucieux de la sécurité de sa population et du droit humanitaire international ne cherche pas à mobiliser ses scientifiques en vue de secrètement préparer sa défense, donc en effectuant des recherches sur un maximum d’agents malins et sur leurs antidotes. Il résulte de cette tension entre la vocation universaliste de la science et les circonstances politiques qu’il reste difficile de nos jours de distinguer les recherches à vocation défensive de celles à vocation offensive : se défendre contre des poisons implique en effet d’en disposer afin de trouver des antidotes. Et par conséquent d’anticiper les menaces en maintenant une recherche biomédicale et militaire de pointe. Si le cadre législatif international tend à préserver un statu quo entre les États, comme c’est le cas de la dissuasion nucléaire, le cadre géopolitique de l’après-Guerre froide tend quant à lui à laisser planer la menace d’une utilisation moins prévisible ou identifiable de ces armes empoisonnantes par des groupes privés ou non étatiques.

Cela d’autant que les avancées scientifiques et techniques des dernières décennies – notamment Internet, les nanotechnologies et l’utilisation des big data en médecine – sont susceptibles de conférer à des États comme à des entités privées des moyens de guerre biologique sans précédent, en accroissant la possibilité de sélectionner précisément les effets physiologiques ainsi que les éventuelles populations cibles.

Par exemple, nombre d’hôpitaux sont aujourd’hui dotés de biobanques où sont stockées et parfois partagées à grande échelle les données de patients consentants (notamment génétiques) et leurs échantillons biomédicaux. Ces biobanques constituent une avancée considérable pour la recherche biomédicale. Néanmoins, elles présentent aussi le risque qu’à la faveur d’une instabilité politique d’un État y ayant accès ou d’une privatisation de leur gestion (que l’OCDE préconise depuis 2001), le rêve d’un partage global des progrès de la biomédecine ne se transforme en un cauchemar militaro-industriel. Il est donc plus que jamais nécessaire que les citoyens s’emparent de la question de la guerre biologique, dont les enjeux relèvent tant de la sécurité militaire que des sécurités sanitaire et alimentaire.

Armes chimiques et armes « bio »

Aujourd’hui, la terminologie militaire établit une distinction entre les armes chimiques et les armes biologiques, fondée sur les substances utilisées. Cette distinction à des visées juridiques et tactiques. Les deux types d’armes ne sont pas interdits de la même manière ni depuis la même époque, et leur usage diffère. Pourtant, ils n’ont pas toujours été dissociés.

Parmi les textes de loi emblématiques à ce sujet, au milieu du xixe siècle, pendant la guerre de Sécession, fut adopté le code Lieber (1863) qui interdit, entre autres pratiques cruelles, l’usage de poisons dans la guerre. Mais à l’issue de la Première Guerre mondiale, une légère nuance est apparue dans le Protocole de Genève (1925) : il spécifia qu’il était interdit d’utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et des moyens bactériologiques. Cette dissociation juridique en germe devint effective dans la seconde moitié du XXe siècle, avec la signature en 1972 de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction. Les armes chimiques sont ainsi demeurées sans interdiction spécifique autre que celle du Protocole de Genève jusqu’en 1993, lorsque la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’usage des armes chimiques et sur leur destruction fut adoptée.

Qu’est-ce qui distingue fondamentalement ces deux types d’armes ? Les toxines biologiques (la ricine, par exemple) étant fonctionnellement équivalentes à des armes chimiques, la distinction juridique est faite en vertu de leur origine. Les toxines biologiques sont ainsi qualifiées de biologiques en ce qu’elles ne sont pas des produits de la synthèse chimique, mais sont trouvées telles quelles dans la nature. Elles sont issues du vivant. Il en est de même des autres agents biologiques : bactéries, virus, champignons, et autres agents pathogènes non synthétiques sont inclus dans la catégorie des armes de guerre biologique. D’un point de vue juridique, les armes biologiques sont donc comparables… aux produits alimentaires dits « issus de l’agriculture biologique ». En revanche, toute reproduction de toxine biologique par chimie de synthèse relève du droit des armes chimiques…

Ainsi, la subdivision juridique des poisons prévus pour un usage guerrier est discutable à bien des égards. Elle a vraisemblablement eu pour fonction de permettre aux États concernés, dans la seconde moitié du XXe siècle, de poursuivre des recherches, développements et productions d’armes chimiques en toute liberté.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Acquis au racialisme scientifique, il popularisa le concept du Blut und Boden (Sang et Sol), espérant abolir une société industrielle fermée au monde des affaires afin de la remplacer par une société organique prenant sa base sur un système de nobilité agreste héréditaire.

Acquis au racialisme scientifique, il popularisa le concept du Blut und Boden (Sang et Sol), espérant abolir une société industrielle fermée au monde des affaires afin de la remplacer par une société organique prenant sa base sur un système de nobilité agreste héréditaire. Most widely held works

Most widely held works

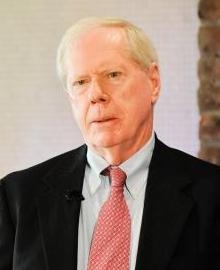

Paul Craig Roberts, journaliste, ancien Secrétaire-adjoint au Trésor de Ronald Reagan, économiste inventeur de la Reaganomics, l’affirme en janvier 2016 : « Le gouvernement des Etats-Unis est l’organisation criminelle la plus achevée de l’histoire humaine». Robert Mac Namara parlera d’un «Etat voyou »…Par leur présence militaire (de 750 à 1200 bases dans tous les recoins du monde), leurs implications officielles passées (en Corée, au Vietnam, enYougoslavie, en Afghanistan, en Irak) ou présentes (Irak, Afghanistan, Pakistan, Somalie, Yémen, Syrie), par leurs ingérences et leurs intimidations secrètes ou avouées (au Moyen-Orient, en Amérique Latine, en Europe, en Asie), ils constituent la plus grande menace contre la paix et la sécurité. Sous laprésidence de G. W. Bush, les forces d’opérations spéciales sévissaient dans 66 pays. En 2010, ce nombre était passé à 75 selon le Washington Post, et à 120 en 2011, selon le Commandement de ces forces. En 2013, on en comptait 134, hormis les guerres conventionnelles et les opérations par drones (de plus en plus fréquentes), le pacifique Obama ayant à son actif une progression de 123%. En 2019/2020, les dépenses militaires US devraient friser les 750 milliards de dollars, soit environ 37 % du total mondial : énorme mais, comme dirait Picsou, « des cacahuètes » pour un pays qui imprime lui-même ses billets !

Paul Craig Roberts, journaliste, ancien Secrétaire-adjoint au Trésor de Ronald Reagan, économiste inventeur de la Reaganomics, l’affirme en janvier 2016 : « Le gouvernement des Etats-Unis est l’organisation criminelle la plus achevée de l’histoire humaine». Robert Mac Namara parlera d’un «Etat voyou »…Par leur présence militaire (de 750 à 1200 bases dans tous les recoins du monde), leurs implications officielles passées (en Corée, au Vietnam, enYougoslavie, en Afghanistan, en Irak) ou présentes (Irak, Afghanistan, Pakistan, Somalie, Yémen, Syrie), par leurs ingérences et leurs intimidations secrètes ou avouées (au Moyen-Orient, en Amérique Latine, en Europe, en Asie), ils constituent la plus grande menace contre la paix et la sécurité. Sous laprésidence de G. W. Bush, les forces d’opérations spéciales sévissaient dans 66 pays. En 2010, ce nombre était passé à 75 selon le Washington Post, et à 120 en 2011, selon le Commandement de ces forces. En 2013, on en comptait 134, hormis les guerres conventionnelles et les opérations par drones (de plus en plus fréquentes), le pacifique Obama ayant à son actif une progression de 123%. En 2019/2020, les dépenses militaires US devraient friser les 750 milliards de dollars, soit environ 37 % du total mondial : énorme mais, comme dirait Picsou, « des cacahuètes » pour un pays qui imprime lui-même ses billets !

Dès la chute de l’URSS, on ne peut que noter ce mépris croissant des institutions internationales, du multilatéralisme, des compromis, et cette tendance à peine voilée à faire prévaloir la constitution et les lois étatsuniennes sur la légalité onusienne, des comportements tels qu’on les dénonce sur les rives du Potomac. Le vocabulaire travestissant les mots et les concepts, les narratives contrefaisant systématiquement faits et réalités achèveront de rendre tout dialogue insensé et toute diplomatie illusoire. Simple exemple parmi d’autres, la notion de Rogue State qui, selon Avraham Shlaim, l’un des « nouveaux historiens » israéliens, professeur à l’Université d’Oxford, se définit par les trois critères suivants : (1) Violer régulièrement la légalité internationale, (2) Détenir des armes de destruction massive, (3) Utiliser le terrorisme pour terroriser les populations civiles. Destiné à cibler Moscou ou Téhéran ou Damas, ce logiciel dévoyé ne conduirait-il pas à Washington, à Tel-Aviv, ou à telle capitale « civilisée » ?

Dès la chute de l’URSS, on ne peut que noter ce mépris croissant des institutions internationales, du multilatéralisme, des compromis, et cette tendance à peine voilée à faire prévaloir la constitution et les lois étatsuniennes sur la légalité onusienne, des comportements tels qu’on les dénonce sur les rives du Potomac. Le vocabulaire travestissant les mots et les concepts, les narratives contrefaisant systématiquement faits et réalités achèveront de rendre tout dialogue insensé et toute diplomatie illusoire. Simple exemple parmi d’autres, la notion de Rogue State qui, selon Avraham Shlaim, l’un des « nouveaux historiens » israéliens, professeur à l’Université d’Oxford, se définit par les trois critères suivants : (1) Violer régulièrement la légalité internationale, (2) Détenir des armes de destruction massive, (3) Utiliser le terrorisme pour terroriser les populations civiles. Destiné à cibler Moscou ou Téhéran ou Damas, ce logiciel dévoyé ne conduirait-il pas à Washington, à Tel-Aviv, ou à telle capitale « civilisée » ?