Le billet d’Eric de Verdelhan

Ex: https://liguedumidi.com

« Nous devons être intellectuels et violents »

(Charles Maurras).

Il y a des hommes qui vous marquent pour la vie. Dominique Venner était de ceux-là.

Il n’était pas de mes amis. Nous ne nous sommes vus qu’une fois, à Paris, à l’occasion d’une dédicace d’un de ses livres. Et nous n’avons eu que deux ou trois échanges épistolaires, pas plus.

Il s’est tiré une balle dans la tête, le 21 mai 2013, en la cathédrale Notre Dame de Paris.

Qui était Venner, finalement peu connu du grand public jusqu’à son suicide ?

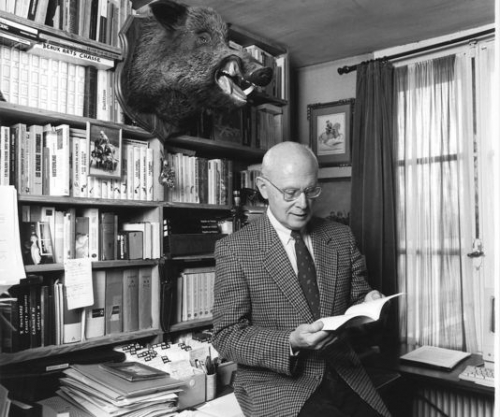

Il est l’auteur de plusieurs livres d’histoire sur la période allant de 1914 à 1945, notamment sur la révolution russe, les corps-francs de la Baltique, la collaboration et la Résistance en France pendant la seconde guerre mondiale. Mais il était également un spécialiste, mondialement reconnu, des armes à feu sur lesquelles il a écrit des dizaines d’ouvrages qui font référence.

J’ai d’abord découvert Venner, l’expert en armement, avant de m’intéresser à son parcours politique et intellectuel. Pourtant « quel roman que (sa) vie ! » comme aurait dit Napoléon.

J’ai d’abord découvert Venner, l’expert en armement, avant de m’intéresser à son parcours politique et intellectuel. Pourtant « quel roman que (sa) vie ! » comme aurait dit Napoléon.

Il est le fils de Charles Venner, architecte, membre du Parti Populaire Français de Jacques Doriot. Dominique Venner étudie au collège Bossuet à Paris, à l’Oakland’s College, puis à l’Ecole Supérieure des Arts Modernes. C’est durant cette scolarité pseudo « artistique » qu’il abandonne la foi chrétienne et rejette définitivement le Catholicisme.

À 17 ans, épris d’aventure, « pour fuir l’ennui de la famille et du lycée », il s’engage à l’école militaire de Rouffach. Une école créée par « le Roy Jean » de Lattre de Tassigny, à la Libération.

Volontaire pour aller se battre en Algérie, il est sous-officier dans un bataillon de Chasseurs et combat le FLN dans les montagnes proches de la frontière tunisienne jusqu’en octobre 1956. Cette guerre, qui lui vaudra la Croix du Combattant, a énormément compté dans ses engagements futurs.

À son retour en Métropole, pour lutter contre le soutien du Parti Communiste au FLN, il s’engage en politique. Il entre au mouvement « Jeune Nation », et, à la suite de l’insurrection de Budapest, prend part à la mise à sac du siège du PCF, le 7 novembre 1956.

En 1958, il participe avec Pierre Sidos à la fondation de l’éphémère « Parti Nationaliste », et adhère également au « Mouvement populaire du 13 Mai » du général Chassin.

Après le putsch des généraux d’avril 1961, il bascule dans l’OAS-Métro ce qui lui vaudra 18 mois d’isolement à la prison de la Santé. Libéré à l’automne 1962, il écrit un manifeste intitulé « Pour une critique positive » — souvent comparé depuis au « Que faire ? » de Lénine et longtemps considéré comme un texte fondateur par toute une fraction de la droite nationaliste —, dans lequel, prenant acte de l’échec du putsch et du fossé existant entre « nationaux » et « nationalistes », il préconise la création d’une Organisation Nationaliste Révolutionnaire, « destinée au combat… une, monolithique et hiérarchisée, formée par le groupement de tous les militants acquis au nationalisme, dévoués et disciplinés ».

Ayant étudié Marx et Lénine, il analyse le Communisme, qu’il combat depuis toujours, non seulement comme un programme politique, mais aussi comme une organisation que les militants nationalistes doivent imiter en se structurant intellectuellement.

Ayant étudié Marx et Lénine, il analyse le Communisme, qu’il combat depuis toujours, non seulement comme un programme politique, mais aussi comme une organisation que les militants nationalistes doivent imiter en se structurant intellectuellement.

Il s’inspire également des luttes anticolonialistes et développe l’idée que les mouvements nationalistes européens doivent adopter la rhétorique des mouvements d’indépendance nationale.

Très critique envers le Christianisme – c’est là, et uniquement là, que nos vues divergent – Venner prône une réhabilitation des traditions païennes et des identités, une défense des cultures face au melting-pot, et une valorisation élitiste de la force et de l’héroïsme.

En janvier 1963, il fonde, puis dirige, le journal et le mouvement « Europe-Action » — ainsi que les Éditions Saint-Just, au service du mouvement — qui rassemble, autour de convictions nationalistes et européistes, des membres de la « Fédération des étudiants nationalistes », des rescapés de l’OAS-Métro, et d’anciens intellectuels collaborationnistes.

En 1968, il contribue — sous le pseudonyme de Julien Lebel — à la fondation du Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européenne (GRECE), avant de créer avec Thierry Maulnier, la même année, l’Institut d’études occidentales. Il lui adjoint, en 1970, la revue « Cité-Liberté » : « entreprise à la fois parallèle, concurrente et ouverte vis-à-vis du GRECE », rassemblant de nombreux intellectuels (Robert Aron, Pierre Debray-Ritzen, Thomas Molnar, Jules Monnerot, Jules Romains, Louis Rougier, Raymond Ruyer, Paul Sérant, etc.) autour de l’anticommunisme, la lutte contre « la subversion mentale » et pour « les valeurs occidentales ».

Après plusieurs colloques et sept numéros de « Cité-Liberté », l’institut se saborde en 1971.

Après plusieurs colloques et sept numéros de « Cité-Liberté », l’institut se saborde en 1971.

La période de militantisme politique de Dominique Venner prend fin à cette époque, et c’est bien dommage car il incarnait un Nationalisme fort, moralement et intellectuellement.

Personnellement, j’ai découvert le militant en 1971, quand… il avait cessé de militer.

En 1971, il embrasse alors une carrière d’écrivain et d’historien. Son travail sur la résistance et la collaboration est remarquable car il a le mérite de remettre les pendules à l’heure.

Son « Histoire de l’armée rouge » a obtenu un prix de l’Académie française en 1981.

En 1995, c’est son ami François de Grossouvre (ancien résistant, spécialiste des services secrets, ami et conseiller de François Mitterrand), qui lui suggère d’écrire ce qui sera, à mon humble avis, son meilleur livre : « Histoire critique de la Résistance ». Ce livre insiste sur la forte présence d’éléments issus de la droite nationaliste au sein de la Résistance et dévoile l’importance du rôle de la « Résistance maréchaliste ». Après avoir fondé la revue « Enquête sur l’histoire », il crée en 2002, le bimestriel « La Nouvelle Revue d’Histoire » dans lequel écrivent des plumes remarquables comme Bernard Lugan, Jean Tulard, Aymeric Chauprade, Alain Decaux, ou Jacqueline de Romilly. Il anime également le « Libre journal des historiens » sur « Radio Courtoisie ».

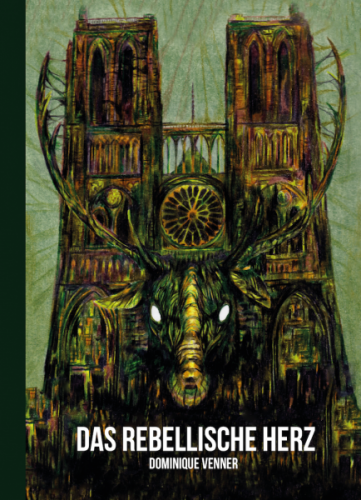

Une mort de Samouraï: Dominique Venner a voulu théâtraliser sa fin de vie. Son ouvrage testamentaire s’intitule « Un samouraï d’Occident ». La couverture est illustrée par une estampe de Dürer: « Le Chevalier, la Mort et le Diable ».

Le 21 mai 2013, vers 16 heures, Dominique Venner se donne la mort par arme à feu — il a choisi un vieux pistolet belge à un coup — devant l’autel de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui devra être évacuée. Il aurait laissé une lettre à destination des enquêteurs.

Certains ont aussitôt parlé du « geste d’un déséquilibré ». Il n’en est rien : dans une lettre envoyée à ses amis de « Radio Courtoisie » et à Robert Ménard, qui la publiera dans « Boulevard Voltaire », il explique « croire nécessaire… devant des périls immenses pour sa patrie française et européenne…de se sacrifier pour rompre la léthargie qui nous accable ». Il déclare « offrir ce qui lui reste de vie dans une intention de protestation et de fondation ».

Certains ont aussitôt parlé du « geste d’un déséquilibré ». Il n’en est rien : dans une lettre envoyée à ses amis de « Radio Courtoisie » et à Robert Ménard, qui la publiera dans « Boulevard Voltaire », il explique « croire nécessaire… devant des périls immenses pour sa patrie française et européenne…de se sacrifier pour rompre la léthargie qui nous accable ». Il déclare « offrir ce qui lui reste de vie dans une intention de protestation et de fondation ».

Concernant le lieu – bien mal choisi – de son suicide, il indique « choisir un lieu hautement symbolique, la cathédrale Notre-Dame de Paris qu’il respecte et admire, elle qui fut édifiée par le génie de ses aïeux… » Dans un texte publié quelques heures auparavant sur son blog, il avait appelé à des actions « spectaculaires et symboliques pour ébranler les somnolences », expliquant que « nous entrons dans un temps où les paroles doivent être authentifiées par des actes ». Il y écrit que les manifestants contre le mariage homosexuel ne peuvent ignorer « la réalité de l’immigration afro-maghrébine… » Le péril étant selon lui « le grand remplacement de la population de la France et de l’Europe ». Dès l’annonce de son suicide, plusieurs personnalités lui ont rendu hommage.

Marine Le Pen écrit sur Twitter : « Tout notre respect à Dominique Venner dont le dernier geste, éminemment politique, aura été de tenter de réveiller le peuple de France ». Bruno Gollnisch parle d’un « intellectuel extrêmement brillant » qui s’est donné la mort pour exprimer « une protestation contre la décadence de notre société ». En dehors de sa famille politique, quelques personnalités saluent son caractère. Benoît Rayski écrit : « Aucune des idées de Dominique Venner n’était mienne. Mais l’homme peut parfois échapper par son courage et sa noblesse à la gangue idéologique qui lui tient lieu d’armure ». Un hommage public lui est rendu le 31 mai 2013 à Paris.

Je n’y étais pas, hélas, car je partais pour un long voyage. Je me suis contenté d’envoyer sa dernière lettre, par mail, à mes amis. Dans ma mouvance idéologique – la droite catholique traditionaliste – on a fortement critiqué son geste.

L’Eglise condamne le suicide, et puis, un sacrilège à Notre Dame de Paris, c’était assurément impardonnable. Personnellement, sans doute parce que j’ai admiré l’homme, je ne condamne pas cette mort de Samouraï : Dominique Venner a choisi le jour de sa sortie après une vie de rectitude morale et de combat. Il ne voulait pas connaître le « grand remplacement » et considérait que le mariage de gens du même sexe était une abjection, un signe supplémentaire de la dégénérescence de notre civilisation. Il était droit, digne et il voyait juste. Alors, dispensons-nous de commentaires contre quelqu’un qui a si bien défendu, par les armes puis par les écrits, la France éternelle !

Monsieur Venner, j’espère que, malgré votre geste, vous êtes au paradis des justes.

Vous étiez athée (ou agnostique ?). Tant pis, depuis ce jour de mai 2013, il m’arrive souvent de penser à vous et même, parfois, de prier pour vous.

Dois-je ajouter, sans la moindre volonté de provocation, que je me sens plus proche de vous que du satrape, islamophile et pro-migrants, qui occupe le trône de Saint Pierre au Vatican.

Vous avez rejoint le Panthéon des gens qui me sont chers. Je vous devais bien un hommage !

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Vous aurez peut-être remarqué que tous les idiots de France et de Navarre, et Dieu sait comme ils sont nombreux, nous répètent en boucle que, demain, rien ne sera plus jamais comme avant, alors bien évidemment que, demain, ce sera encore pire qu’hier : plus de pollution, plus de consommation, plus de saccage, puisqu’il faudra en somme reprendre, en mettant les bouchées doubles, là où cette regrettable pandémie nous a stoppés net. Au rebours de ces pseudo-analyses, c’est la société occidentale techno-marchande dans son ensemble qui depuis bien des lustres est passée en mode de confinement, et même qu’elle est résolument, de plus en plus implacablement confinée. Pour le dire sur les brisées de Carl Schmitt commenté par Giorgio Agamben, l’état d’exception est devenu la norme : flicage à tous les niveaux, dans les rues et sur les autoroutes virtuelles, prépondérance des discours des « sachants » au détriment des « apprenants » voire des ignorants que nous sommes tous plus ou moins devenus, démonstration quotidienne bien que décomplexée et même parfaitement méprisante de l’incompétence criminelle de nos gouvernements et relais étatiques, individus infantilisés par l’obligation de respecter protocoles sanitaires et gestes barrières, dématérialisation accentuée, triomphe de la novlangue managériale étendue à toutes les sphères de la société et, d’abord, au monde de la santé au sens le plus large, pandémie de la non-parole journalistique s’alimentant de ses propres discours bien davantage que de la réalité, etc..

Vous aurez peut-être remarqué que tous les idiots de France et de Navarre, et Dieu sait comme ils sont nombreux, nous répètent en boucle que, demain, rien ne sera plus jamais comme avant, alors bien évidemment que, demain, ce sera encore pire qu’hier : plus de pollution, plus de consommation, plus de saccage, puisqu’il faudra en somme reprendre, en mettant les bouchées doubles, là où cette regrettable pandémie nous a stoppés net. Au rebours de ces pseudo-analyses, c’est la société occidentale techno-marchande dans son ensemble qui depuis bien des lustres est passée en mode de confinement, et même qu’elle est résolument, de plus en plus implacablement confinée. Pour le dire sur les brisées de Carl Schmitt commenté par Giorgio Agamben, l’état d’exception est devenu la norme : flicage à tous les niveaux, dans les rues et sur les autoroutes virtuelles, prépondérance des discours des « sachants » au détriment des « apprenants » voire des ignorants que nous sommes tous plus ou moins devenus, démonstration quotidienne bien que décomplexée et même parfaitement méprisante de l’incompétence criminelle de nos gouvernements et relais étatiques, individus infantilisés par l’obligation de respecter protocoles sanitaires et gestes barrières, dématérialisation accentuée, triomphe de la novlangue managériale étendue à toutes les sphères de la société et, d’abord, au monde de la santé au sens le plus large, pandémie de la non-parole journalistique s’alimentant de ses propres discours bien davantage que de la réalité, etc.. Non, la période dite de confinement n’a rien de vraiment très original, avouons-le même si, comme je l’ai dit, elle a pu faire figure, aussi étrange que fragile, d’un courte, trop courte parenthèse ayant ralenti l’avancée inexorable de la Machine, et permettre à la nature, durant un battement de sa paupière en plexiglass, de se rappeler à notre bon souvenir, sans l’aspect tragique et vengeur qu’illustre Arthur Machen dans une remarquable nouvelle intitulée La Terreur.

Non, la période dite de confinement n’a rien de vraiment très original, avouons-le même si, comme je l’ai dit, elle a pu faire figure, aussi étrange que fragile, d’un courte, trop courte parenthèse ayant ralenti l’avancée inexorable de la Machine, et permettre à la nature, durant un battement de sa paupière en plexiglass, de se rappeler à notre bon souvenir, sans l’aspect tragique et vengeur qu’illustre Arthur Machen dans une remarquable nouvelle intitulée La Terreur.

Roberto Bolaño n’a eu de cesse de s’interroger sur cette question aussi fameuse que délicate, répondant de multiples façons dans presque chacune de ses œuvres, jusqu’à l’œuvre au noir que fut 2666. Résumons l’ensemble de ces réponses apportées par le biais d’ingénieuses figurations littéraires du Mal en affirmant que, pour le grand écrivain chilien comme pour d’autres romanciers, la plus grande œuvre d’art jamais ne saurait se bâtir sur des pleurs et des grincements de dents, encore moins sur du sang.

Roberto Bolaño n’a eu de cesse de s’interroger sur cette question aussi fameuse que délicate, répondant de multiples façons dans presque chacune de ses œuvres, jusqu’à l’œuvre au noir que fut 2666. Résumons l’ensemble de ces réponses apportées par le biais d’ingénieuses figurations littéraires du Mal en affirmant que, pour le grand écrivain chilien comme pour d’autres romanciers, la plus grande œuvre d’art jamais ne saurait se bâtir sur des pleurs et des grincements de dents, encore moins sur du sang.

Sa vie bascule durant les années 1945-60, où elle devient une philosophe à la mode, soutenue par quantité de financiers et de littérateurs juifs, cyniques et conquérants. Durant les années 1960, un parent de l’épouse de son amant, Leonard Peikoff, anime le Mouvement objectiviste, à la gloire de la Dame.

Sa vie bascule durant les années 1945-60, où elle devient une philosophe à la mode, soutenue par quantité de financiers et de littérateurs juifs, cyniques et conquérants. Durant les années 1960, un parent de l’épouse de son amant, Leonard Peikoff, anime le Mouvement objectiviste, à la gloire de la Dame.

« Je reproche aux miséricordieux de manquer facilement de pudeur, de délicatesse, de ne pas savoir garder les distances. La compassion prend trop vite l’odeur de la populace. Surmonter la pitié, c’est une vertu aristocratique » (Nietzsche, Ecce Homo, de 1888). La compassion est une « valeur amorale » et la charité – le don gratuit, sans espoir de réciprocité – une « morale d’esclaves »… une autre analyse en ferait plutôt une valeur de Seigneur moral ! « Les horreurs de la réalité sont infiniment plus nécessaires que ce petit bonheur qu’on appelle “la bonté” », cette bonté que Friedrich, solitaire, aigri par son insuccès en terres germaniques, assimile à un hédonisme moral (même source). Il fait de la magnanimité une « vengeance sublimée »… alors qu’elle est surtout une forme subtile de mépris.

« Je reproche aux miséricordieux de manquer facilement de pudeur, de délicatesse, de ne pas savoir garder les distances. La compassion prend trop vite l’odeur de la populace. Surmonter la pitié, c’est une vertu aristocratique » (Nietzsche, Ecce Homo, de 1888). La compassion est une « valeur amorale » et la charité – le don gratuit, sans espoir de réciprocité – une « morale d’esclaves »… une autre analyse en ferait plutôt une valeur de Seigneur moral ! « Les horreurs de la réalité sont infiniment plus nécessaires que ce petit bonheur qu’on appelle “la bonté” », cette bonté que Friedrich, solitaire, aigri par son insuccès en terres germaniques, assimile à un hédonisme moral (même source). Il fait de la magnanimité une « vengeance sublimée »… alors qu’elle est surtout une forme subtile de mépris. Dans son Malaise dans la civilisation (texte de 1930), le gourou de Vienne, alors en perte de vitesse, étant très contesté par ses concurrents et ses ex-élèves, écrit l’une des perles dont il a le secret : « Tout renoncement à une pulsion devient une source d’énergie pour la conscience », alors qu’elle ne fait généralement qu’alimenter la puissance d’une autre pulsion. Ne pas reprendre du gâteau fut une source d’intime satisfaction pour le stoïcien romain ; ne pas violer une jolie femme restera toujours une source d’honneur pour un homme.

Dans son Malaise dans la civilisation (texte de 1930), le gourou de Vienne, alors en perte de vitesse, étant très contesté par ses concurrents et ses ex-élèves, écrit l’une des perles dont il a le secret : « Tout renoncement à une pulsion devient une source d’énergie pour la conscience », alors qu’elle ne fait généralement qu’alimenter la puissance d’une autre pulsion. Ne pas reprendre du gâteau fut une source d’intime satisfaction pour le stoïcien romain ; ne pas violer une jolie femme restera toujours une source d’honneur pour un homme. Se réclamant officiellement de « l’objectivité », la dame a fourni à ses lecteurs des analyses très « subjectives » de tout ce qu’elle a traité. Plutôt que les rhapsodies très lyriques de la romancière-philosophe, c’est le pavé de Leonard Peikoff (1991) qui explique le mieux les concepts assez rudimentaires de la dame, qui a tenté d’amalgamer le cynisme de « Stirner » et le délire mégalomaniaque du Nietzsche de ses dernières années d’éveil cérébral aux théories sommaires des économistes ultralibéraux des XVIIIe et XIXe siècles.

Se réclamant officiellement de « l’objectivité », la dame a fourni à ses lecteurs des analyses très « subjectives » de tout ce qu’elle a traité. Plutôt que les rhapsodies très lyriques de la romancière-philosophe, c’est le pavé de Leonard Peikoff (1991) qui explique le mieux les concepts assez rudimentaires de la dame, qui a tenté d’amalgamer le cynisme de « Stirner » et le délire mégalomaniaque du Nietzsche de ses dernières années d’éveil cérébral aux théories sommaires des économistes ultralibéraux des XVIIIe et XIXe siècles. Chaque être humain est libre de butiner là où il trouve son bien, libre également de crier Au génie !, libre de vouloir faire partager son admiration. Toutefois, nier toute valeur à la compassion et repousser l’altruisme et la pitié, au profit de l’individualisme forcené ou d’un darwinisme social quelque peu absurde, ce sont de curieuses attitudes, peu enthousiasmantes.

Chaque être humain est libre de butiner là où il trouve son bien, libre également de crier Au génie !, libre de vouloir faire partager son admiration. Toutefois, nier toute valeur à la compassion et repousser l’altruisme et la pitié, au profit de l’individualisme forcené ou d’un darwinisme social quelque peu absurde, ce sont de curieuses attitudes, peu enthousiasmantes. B. Plouvier : Le dérangement du monde ou des erreurs et des hommes, L’Æncre, 2016

B. Plouvier : Le dérangement du monde ou des erreurs et des hommes, L’Æncre, 2016