lundi, 18 juillet 2022

L'éternel retour du référendum écossais : les risques pour le Royaume-Uni

L'éternel retour du référendum écossais : les risques pour le Royaume-Uni

Matteo Muzio

Source: https://it.insideover.com/politica/leterno-ritorno-del-referendum-scozzese-i-rischi-per-il-regno-unito.html

"Nous avons clos la question pour une génération", a déclaré triomphalement le Premier ministre britannique de l'époque, David Cameron, au lendemain du référendum pour réclamer l'indépendance de l'Écosse, qui a eu lieu le 18 septembre 2014. Grâce au soutien de personnalités du Parti travailliste, comme l'ancien Premier ministre Gordon Brown, un Écossais de Glasgow, le Non l'a emporté avec 55 % du soutien des électeurs. À l'époque, on craignait qu'une Écosse indépendante n'aurait pas eu un chemin facile à parcourir vers l'adhésion à l'UE et on s'inquiétait de perdre le régime des pensions britanniques. De plus, selon les chiffres du gouvernement écossais, 44,6 % des adultes en Écosse ne paient pas d'impôt sur le revenu, ce qui signifie que leurs revenus sont inférieurs à 12.560 £. Un signe que le système d'aide sociale britannique soutient un grand nombre de personnes ayant des problèmes à s'entretenir au quotidien.

En 2016, la victoire du Brexit lors d'un autre référendum a changé la donne : l'Écosse s'est retrouvée hors de l'Union européenne contre son gré: 63 % des Écossais ont choisi de rester avec Bruxelles. Au Parlement d'Édimbourg, pendant ce temps, la domination du Scottish National Party, parti de gauche et indépendantiste, n'a pas faibli. Après les élections de 2021, ils ont été confirmés au pouvoir pour la quatrième fois consécutive, dans une coalition avec les Verts qui partagent leur ligne indépendantiste. Après la sortie de Londres de l'Union le 31 janvier 2020, le climat à Bruxelles est devenu beaucoup plus favorable à une éventuelle Écosse en tant que nouvelle nation.

À Édimbourg, des oreilles avaient écouté : le 19 décembre 2019, une nouvelle loi a été votée permettant d'organiser des référendums sans demander l'autorisation de Londres ; passant ainsi outre le point de vue du gouvernement de Boris Johnson selon lequel, comme l'affirmait son prédécesseur Cameron, la question était close pour une génération. La partie écossaise, cependant, a fait valoir que les conditions matérielles avaient beaucoup changé et que l'adieu à Bruxelles remettait tout en jeu. Selon les mots du premier ministre Nicola Sturgeon, le fait que l'Écosse "ne veut pas d'un gouvernement de Boris Johnson, ne veut pas quitter l'Union européenne et veut plutôt choisir son propre avenir" est une condition suffisante pour essayer à nouveau.

Le succès des élections générales de 2019, avec 48 sièges écossais au Parlement de Londres sur les 59 disponibles et une reconduction en 2021, corrobore cette thèse. Il faut dire aussi que ce contraste a drainé le soutien des travaillistes écossais en faveur des conservateurs locaux, liés à Londres, unionistes, mais moins conservateurs que leurs collègues anglais. Ainsi, un unionisme sous-jacent dans la société écossaise reste en arrière-plan, bien que divisé entre les partis "anglais", les conservateurs, les travaillistes et les libéraux-démocrates. Fin 2020, cependant, l'indépendantisme a atteint des niveaux très élevés : selon un sondage Ipsos-Mori d'octobre 2020, le soutien à la rupture avec l'Angleterre avait atteint 58 %. Par conséquent, en prévision des élections de mai 2021, le gouvernement de Sturgeon a préparé un plan en onze points au cas où les indépendants obtiendraient une majorité aux élections de cette année-là : un objectif qui a ensuite été atteint en mai 2021, grâce à huit députés écossais verts et à leur programme autonomiste, qui leur a permis d'entrer au gouvernement.

Pour le ministre de l'autonomie régionale, Michael Gove, le plan d'Édimbourg n'a aucune chance d'être reconnu comme valable par Londres. En outre, sa réalisation pose d'autres problèmes : peu avant les élections de 2021, l'ancien premier ministre Alex Salmond a mené une scission créant le parti Alba (Alba est le nom gaélique de l'Écosse), très critique à l'égard du premier ministre, qui a été accusé d'utiliser la question "uniquement pour se plaindre à Londres". Une hypothèse également confirmée par l'ancien bras droit de Boris Johnson, Dominic Cummings, qui a écrit dans l'un de ses récents livres "qu'il n'y a pas de réelles intentions d'organiser le référendum parce que le front du Oui n'est pas sûr de gagner".

Le 14 juin, la première d'une série d'études visant à prouver que l'hypothèse de l'indépendance est la meilleure option de toutes a été présentée par le Premier ministre Sturgeon. Un livre blanc affirmant qu'une Écosse indépendante serait "plus riche, plus équitable et plus juste". Par rapport à dix autres nations européennes, Édimbourg se classe actuellement au dernier rang pour divers indicateurs. Alors que certains critiques, comme le journal londonien The Times, suggèrent qu'en réalité le document ne contient aucune proposition majeure et n'est rien d'autre qu'une approbation de propagande pour la cause de l'indépendance. Il est possible que ce soit le cas, étant donné que le secrétaire à la Constitution, Angus Robertson, a déclaré publiquement qu'un nouveau référendum est prévu pour octobre 2023, une déclaration confirmée ultérieurement par la première ministre écossaise elle-même avec les atours de l'officialité. Difficile pour un nouveau dirigeant à Downing Street de changer d'avis sur ce point. Il est toutefois possible que la campagne du référendum renforce la position du parti conservateur, quel que soit le nouveau leader.

22:15 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, cosse, europe, affaires européennes, royaume-uni, grande-bretagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Tocqueville, Thucydide et le messianisme belliqueux des démocraties occidentales

Tocqueville, Thucydide et le messianisme belliqueux des démocraties occidentales

Nicolas Bonnal

Le messianisme démocratique ne connait plus de limites : guerre nucléaire, reset et changement de sexe.

Nous sommes en guerre contre les Russes, contre la Chine, contre les souverainistes, contre les terroristes, contre le nucléaire ; contre la grippe aviaire, contre le racisme, contre le machisme, contre tout le reste.

Et pourquoi ? Comment expliquer ce dynamisme ?

Régime messianique et parfait devant l'éternité, la démocratie impose des devoirs. La démocratie se doit de montrer l'exemple et de châtier le contrevenant. Ce n'est pas moi qui l'écrit, mais Thucydide via l’archange Périclès.

Dans sa Guerre du Péloponnèse, il raconte la Guerre de Trente ans menée par les Athéniens contre le reste de la Grèce et, s'ils l'avaient pu, contre le reste du monde. Thucydide cite au livre II (chapitres XXXV-XL) les grandes lignes du discours du stratège Périclès, qui convainc son peuple de démarrer la guerre. J'en cite les principaux points, où Périclès ne cesse de marteler son message : la supériorité ontologique de la démocratie qui lui fait un devoir d'éliminer tout adversaire. En effet,

« Notre constitution politique n'a rien à envier aux lois qui régissent nos voisins ; loin d'imiter les autres, nous donnons l'exemple à suivre. »

Cette excellence du modèle démocratique suppose une supériorité ontologique citoyenne. La race devient supérieure si elle est démocrate. Le citoyen est exemplaire :

« Nous obéissons toujours aux magistrats et aux lois et, parmi celles-ci, surtout à celles qui assurent la défense des opprimés et qui, tout en n'étant pas codifiées, impriment à celui qui les viole un mépris universel ».

Périclès oppose non pas Athènes à Sparte, mais Athènes et sa démocratie à la Grèce entière, à tout le monde en fait. Qu'on en juge :

«Voici donc en quoi nous nous distinguons : nous savons à la fois apporter de l'audace et de la réflexion dans nos entreprises. Les autres, l'ignorance les rend hardis, la réflexion indécis».

Après le bâton, la carotte. Périclès lie déjà la démocratie à la jouissance matérielle, qui frappera tant Tocqueville lors de son voyage en Amérique. La démocratie athénienne a déjà inventé la société des loisirs :

« En outre pour dissiper tant de fatigues, nous avons ménagé à l'âme des délassements nombreux ; nous avons institué des jeux et des fêtes qui se succèdent d'un bout de l'année à l'autre, de merveilleux divertissements particuliers dont l'agrément journalier bannit la tristesse. »

Rappelons que les Athéniens se faisaient payer pour aller au théâtre.

Périclès célèbre, comme plus tard Voltaire, le commerce et la mondialisation :

« L'importance de la cité y fait affluer toutes les ressources de la terre et nous jouissons aussi bien des productions de l'univers que de celles de notre pays. »

D'ailleurs, si la richesse est importante, tout le monde doit devenir riche.

« Chez nous, il n'est pas honteux d'avouer sa pauvreté ; il l'est bien davantage de ne pas chercher à l'éviter. »

Le messianisme démocratique est métaphysique et belliciste, donnant raison au cher Héraclite, pour qui la guerre était la mère de toute chose !

Périclès pérore tout joyeux :

« Nous avons forcé la terre et la mer entières à devenir accessibles à notre audace, partout nous avons laissé des monuments éternels des défaites infligées à nos ennemis et de nos victoires. »

Ce tableau narcissique, digne de celui du discours d'Obama à West Point, justifie toutes les guerres :

« Telle est la cité dont, avec raison, ces hommes n'ont pas voulu se laisser dépouiller et pour laquelle ils ont péri courageusement dans le combat ; pour sa défense nos descendants consentiront à tout souffrir. »

Ou comme dit le « penseur néocon » Kagan, les Américains — les démocraties, en fait — viennent de Mars. Les Iraniens, les Russes, les Chinois et les... Vénusiens n'ont qu'à bien se tenir.

Quant à la morale des peuples démocratiques, on laisse juges nos lecteurs avec la note sur le Discours de la réforme de Démosthène (disponible sur Remacle.org) :

« Après la mort d'Épaminondas, dit Justin, les Athéniens n'employèrent plus, comme autrefois, les revenus de l'État à l'équipement des flottes et à l'entretien des armées : ils les dissipèrent en fêtes et en jeux publics ; et, préférant un théâtre à un camp, un faiseur de vers à un général, ils se mêlèrent sur la scène aux poètes et aux acteurs célèbres. Le trésor public, destiné naguère aux troupes de terre et de mer, fut partagé à la populace qui remplissait la ville». Cet usage, fruit pernicieux de la politique de Périclès, avait donc introduit dans une petite république une profusion qui, proportion gardée, ne le cédait pas au faste des cours les plus somptueuses.

Tocqueville avait deviné, lui, l’agressivité américaine : pourtant la géographie avait bien isolé les Etats-Unis !

« La fortune, qui a fait des choses si particulières en faveur des habitants des États-Unis, les a placés au milieu d'un désert où ils n'ont, pour ainsi dire, pas de voisins. Quelques milliers de soldats leur suffisent, mais ceci est américain et point démocratique. »

Ce qui est démocratique, c’est d’avoir déclenché 200 guerres et bâti mille bases de par le monde.

Car gare aux armées démocratiques. Tocqueville :

« Tous les ambitieux que contient une armée démocratique souhaitent donc la guerre avec véhémence, parce que la guerre vide les places et permet enfin de violer ce droit de l'ancienneté, qui est le seul privilège naturel à la démocratie… Nous arrivons ainsi à cette conséquence singulière que, de toutes les armées, celles qui désirent le plus ardemment la guerre sont les armées démocratiques. »

Enfin l'historien révèle la vraie raison. C’est la même arrogance que celle de Périclès soulignée plus haut (II, troisième partie, chapitre 16) :

« Les Américains, dans leurs rapports avec les étrangers, paraissent impatients de la moindre censure et insatiables de louanges. Le plus mince éloge leur agrée, et le plus grand suffit rarement à les satisfaire ; ils vous harcèlent à tout moment pour obtenir de vous d'être loués ; et, si vous résistez à leurs instances, ils se louent eux-mêmes. On dirait que, doutant de leur propre mérite, ils veulent à chaque instant en avoir le tableau sous leurs yeux. Leur vanité n'est pas seulement avide, elle est inquiète et envieuse. Elle n'accorde rien en demandant sans cesse. Elle est quêteuse et querelleuse à la fois. »

Cette agressivité humanitaire se transmet à une von der Leyen ou à un Macron. Qu’on trouve un tzar ou un grand khan, et nous sommes prêts pour une énième croisade.

On sait aussi le rôle que joue la presse en démocratie. Je fournis la guerre, avait dit l’autre (Randolph Hearst, alias Citizen Kane), quand il s’agit de voler Cuba aux Espagnols avec le beau résultat que l’on sait (Battista, Castro, les missiles...). L’historien Joseph Stromberg a montré que le but de cette guerre était la Chine - via les Philippines. Et ils y sont toujours ces buts…

Revenons à notre plus grand esprit.

Dans le dernier et splendide chapitre de ses Souvenirs, Tocqueville insiste sur le rôle de la presse qui pousse toujours à la guerre en démocratie. On est en 1849 en Angleterre, ce beau pays qui laisse crever ses Irlandais tout en continuant d’exporter viandes et blés de la verte Erin. Mais on veut faire la guerre à la Russie et à l’Autriche pour défendre… la sainte Turquie qui défend l’humanité et les droits de l’homme ! Et c’est pendant l’été… Tocqueville ajoute au passage que les réfugiés politiques hongrois dévastent la sinistre république helvétique qui leur a donné asile. Les Allemands en riraient aujourd’hui… Mais passons.

« Pendant cet intervalle, toute la presse anglaise, sans distinction de parti, prit feu. Elle s’emporta contre les deux empereurs et enflamma l’opinion publique en faveur de la Turquie. Le gouvernement anglais, ainsi chauffé, prit aussitôt son parti. Cette fois il n’hésitait point, car il s’agissait, comme il le disait lui-même, non seulement du sultan, mais de l’influence de l’Angleterre dans le monde. Il décida donc : 1° qu’on ferait des représentations à la Russie et à l’Autriche ; 2° que l’escadre anglaise de la Méditerranée se rendrait devant les Dardanelles, pour donner confiance au sultan et défendre, au besoin, Constantinople. On nous invita à faire de même et à agir en commun. Le soir même, l’ordre de faire marcher la flotte anglaise fut expédié. »

La France républicaine toujours soumise aux Anglo-Saxons était invitée à emboîter le pas. Six ans plus tard le second empire faisait la guerre à la Russie, dix ans plus tard à l’Autriche. On comprend pourquoi le coup d’Etat de Badinguet n’avait pas dérangé Londres et Palmerston, premier grand architecte du nouvel ordre mondial. Badinguet fit la guerre à la Russie comme à l’Autriche et créa l’Allemagne et l’Italie (qui nous fit autant la guerre que la précédente).

La création de l’UE par les Américains et leurs agents comme l’ineffable Jean Monnet semble n’avoir dès le début qu’un but lointain et précis : une guerre d’extermination continentale et démocratique. Rassurons les imbéciles, on y est presque.

22:03 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tocqueville, thucydide, bellicisme, messianisme, démocratie athénienne, périclès, démocratie américaine, nicolas bonnal |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

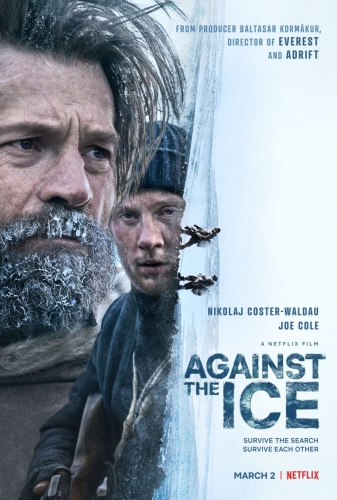

Contre la glace, le courage, la découverte et beaucoup de froid

Contre la glace, le courage, la découverte et beaucoup de froid

Fabio S. P. Iacono

SOURCE : https://www.destra.it/home/against-the-ice-coraggio-scoperte-e-tanto-freddo/

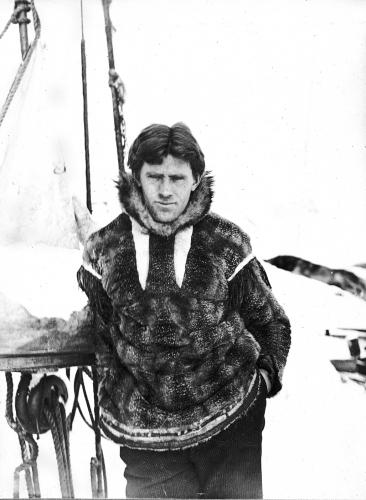

Against the Ice est un film inspiré d'une histoire vraie. Au début des années 1900, les Danois Ejnar Mikkelsen et Ivar Iversen se sont isolés pendant plus de huit cents jours dans la glace du Groenland pour prouver, non seulement sur le papier mais dans les faits, que cette énorme surface de glace appartenait au Danemark et que les revendications des Américains étaient fictives et de mauvaise foi.

Ejnar Mikkelsen (joué par Nicolaj Coster-Waldau, également connu sous le nom de Jaime Lannister et scénariste et producteur du film), est un vétéran de l'exploration polaire. Aux commandes du navire Alabama, bloqué par la glace, il décide de ne laisser son équipage prendre aucun risque et de partir avec Ivar Iversen (Joe Cole), le motorman, pour une reconnaissance dangereuse. Sur le chemin du retour, il se passe tout et n'importe quoi : les preuves sont stockées sous des rochers, mais le navire est parti et il ne reste qu'une cabane. Ils y restent et décident ensuite de récupérer les preuves, mais lorsqu'ils retournent à la base, ils découvrent que quelqu'un était venu les secourir. Un canular. Mikkelsen et Iversen doivent donc se résigner à de nouvelles attentes et survivre jusqu'aux limites extrêmes de l'endurance physique et psychologique. Enfin, le salut. Inattendu et surprenant.

Le réalisateur Peter Flinth reproduit efficacement l'ensemble de l'histoire avec une précision presque artisanale, et Against the Ice est un film habilement produit et emballé. Le film a été présenté hors compétition au Festival du film de Berlin 2022. En Italie, il est sur Netflix depuis quelques jours.

Fabio S. P. Iacono

21:46 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danemark, groenland, cinéma, film |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Relire Roberto Michels pour comprendre la crise du parti

Relire Roberto Michels pour comprendre la crise du parti

par Gennaro Malgieri

Source: https://www.destra.it/home/gioielli-ritrovati-rileggere-roberto-michels-per-comprendere-la-crisi-dei-partiti/

Le destin de Roberto Michels (1878-1936) est curieux. L'extraordinaire fortune de son œuvre la plus importante, Sociologie du parti politique, a comprimé tous les autres aspects de sa pensée fertile, limitant quelque peu la compréhension globale de son oeuvre. S'il est vrai que dans le domaine de la sociologie Michels a été un innovateur et un maître, il est tout aussi vrai qu'il est arrivé à cette science à travers un itinéraire politique dans lequel le "moment" syndicaliste-révolutionnaire a été décisif.

Il a donc été gravement lésé de vivo et à titre posthume lorsque son expérience syndicale a été escamotée, concluant de manière très approximative que son détachement du socialisme était typique d'un "démocrate déçu", voire d'un "antidémocrate", liquidant ainsi un travail théorique et politique qui aurait été le fondement de ses propres études sociologiques.

Carlo Curcio a eu raison d'observer que ce qui arrive normalement aux auteurs d'œuvres à grand succès est aussi arrivé à Michels, c'est-à-dire qu'il a été écrasé sous le poids de la notoriété de son œuvre la plus célèbre. Les origines de Michels, sociologue de la politique, auteur d'un "classique" tel que la Sociologie du parti politique, qui, après des années, revient à la lumière grâce à Oaks Editrice (pp.544, €38), avec une somptueuse introduction de Gennaro Sangiuliano, sont à rechercher dans son militantisme socialiste d'abord et syndical ensuite (bien que dans le second cas il s'agisse d'un militantisme entièrement intellectuel).

Carlo Curcio a eu raison d'observer que ce qui arrive normalement aux auteurs d'œuvres à grand succès est aussi arrivé à Michels, c'est-à-dire qu'il a été écrasé sous le poids de la notoriété de son œuvre la plus célèbre. Les origines de Michels, sociologue de la politique, auteur d'un "classique" tel que la Sociologie du parti politique, qui, après des années, revient à la lumière grâce à Oaks Editrice (pp.544, €38), avec une somptueuse introduction de Gennaro Sangiuliano, sont à rechercher dans son militantisme socialiste d'abord et syndical ensuite (bien que dans le second cas il s'agisse d'un militantisme entièrement intellectuel).

Ses réflexions sociologiques découlent de son observation du parti politique par excellence de l'époque, le parti socialiste, ainsi que des changements en son sein et des composantes culturelles qui le traversent. Plus qu'un "révolutionnaire", Michels était donc avant tout un analyste du mouvement ouvrier, un observateur qui, au moment opportun, ne manquait pas de faire sentir son poids de théoricien, un théoricien qui était tout ce que l'on veut sauf un théoricien détaché des événements troubles du monde socialiste.

Montrant un vif intérêt pour la "question sociale" dès son plus jeune âge, Michels a rejoint la social-démocratie à un âge précoce. Les motifs qui l'ont poussé à emprunter une voie sensiblement opposée à celle de sa famille bourgeoise étaient principalement de nature morale et s'exprimaient dans un "réformisme pratique" qui, à la suite des relations du jeune savant avec Bebel et Lagardelle, a été rapidement abandonné.

Il y a quelques dates particulièrement significatives dans la biographie de Michels. Entre 1900 et 1901, il passe quelques mois en Italie, tombant follement amoureux du pays au point de reprendre une certaine activité politique dans les rangs du PSI. De 1902 à 1907, il a été intensivement actif au sein de la social-démocratie allemande, bien qu'à un niveau intellectuel.

De 1908 à 1913, il enseigne l'économie politique à Turin et voit paraître en 1911 le livre contenant la somme de ses considérations suscitées par son bref mais intense militantisme politique dans les rangs du socialisme: Sociologie du parti politique, qui sera publié en traduction italienne l'année suivante. Son plus grand acte d'amour pour l'Italie a lieu en 1913 : il renonce à la citoyenneté allemande et demande la citoyenneté italienne, qui, en raison du déclenchement de la guerre, ne lui sera accordée qu'en 1920.

On peut dire que dans la vie de Michels, tout s'est passé dans les quinze premières années de ce siècle. L'année "cruciale", cependant, est 1907, non seulement parce qu'il retourne en Italie pour s'y installer définitivement, mais surtout parce que son choix politique se précise, son impatience à l'égard du réformisme socialiste explose. En d'autres termes, il est devenu convaincu que la classe ouvrière n'avait que la possibilité révolutionnaire de se racheter des conditions de subalternité sociale dans lesquelles elle se trouvait.

Comme mentionné ci-dessus, Michels, dès ses premiers écrits, a accordé une attention particulière à l'observation de la composition du parti politique, comme on peut le voir dans Sociologie du parti politique. Sa description de la social-démocratie allemande dans les années 1910 reste particulièrement significative aujourd'hui en tant que représentation d'un parti politique "classique" sur le modèle duquel les partis de masse seraient bientôt "construits". Dans cette observation se profile déjà l'explication des éléments du grand théoricien sociologique que Michels à l'époque évitait d'approfondir, préférant travailler sur l'"essence" des classes antagonistes afin de préciser, peut-être inconsciemment, sa propre voie politique.

En 1908, en effet, il publie Le prolétariat et la bourgeoisie dans le mouvement socialiste italien, qui coïncide avec la rupture définitive avec le Psi et marque la "transition" vers le syndicalisme révolutionnaire. Dans cet ouvrage, Michels fait quelques timides références à la théorie qui le consacrera plus tard comme l'un des pères de la sociologie politique moderne : - "la loi d'airain des oligarchies".

"Les partis modernes", écrit-il, "ne sont que des superstructures symptomatiques de la constitution socio-économique de notre société. Chaque classe sociale crée indépendamment sa propre représentation politique, c'est-à-dire son propre "parti". Il a ajouté dans ses études sur les tendances oligarchiques des agrégats politiques comment les partis, même les plus extrémistes des socialistes, sont destinés à se transformer rapidement en bureaucraties oligarchiques. Ceux-ci sont destinés à des confrontations sanglantes qui modifient les arrangements démocratiques.

Dans son œuvre majeure, ainsi que dans d'autres écrits, Michels s'est attardé non seulement sur le problème de la représentation politique, mais aussi sur la relation entre les masses et les dirigeants, de préférence les intellectuels. Dans la dernière partie, par exemple, de son ouvrage intitulé Le prolétariat et la bourgeoisie, il expose sa conception syndicaliste qui influencera une partie du mouvement dans ses développements nationalistes.

Le syndicalisme révolutionnaire était configuré chez Michels comme un courant intransigeant et idéaliste au sein du mouvement socialiste dont le but aurait dû être d'élever les masses à la conscience de leur mission de classe. En d'autres termes, Michels ne croyait pas que le simple fait d'appartenir socialement au prolétariat donnait automatiquement aux masses une "conscience de classe", mais, au contraire, il pensait que la maturation politique, morale, révolutionnaire des ouvriers devait être la conséquence de l'action éducative d'une minorité de révolutionnaires professionnels.

La masse, pour Michels, n'était donc pas un élément suffisant, bien que nécessaire, pour le renouveau social. Sans l'intervention de dirigeants compétents, animés de "grandes idées", l'élite révolutionnaire en somme, la masse prolétarienne aurait été incapable de jouer un quelconque rôle.

Ces passages exsudent une aversion pour la démocratie parlementaire, le "royaume de l'incompétence", selon l'expression de Michels lui-même, et témoignent de l'influence décisive de Georges Sorel sur le jeune savant. Ce n'est pas un hasard si Michels conclut son ouvrage majeur en niant le caractère éphémère de l'immaturité de la masse : "Elle est au contraire inhérente à la nature même de la masse en tant que telle, qui est amorphe et a besoin d'une division du travail, d'une spécialisation et d'une direction, et qui, même organisée, est incapable de résoudre tous les problèmes qui l'affligent".

Michels espérait donc l'avènement d'une aristocratie révolutionnaire idéale caractérisée non seulement par des qualités "traditionnelles", mais aussi par les compétences techniques requises par la modernité. En ce sens, il justifiait et soutenait pleinement l'attitude antiparlementaire des syndicalistes révolutionnaires, "à la fois dans la mesure où ils mènent une guerre inexorable contre le groupe parlementaire du Parti, composé presque exclusivement de réformistes, et en principe, dans la mesure où ils s'efforcent énergiquement de déplacer le centre de gravité du mouvement ouvrier, qui se trouvait jusqu'à présent dans l'action principalement parlementaire du Parti, compte tenu de leurs objectifs révolutionnaires, vers la masse prolétarienne formée dans les ligues économiques. Ils souhaitent donc une action anti-Parti vigoureuse dans les limites du Parti lui-même".

Toujours à partir de l'observation et de l'analyse du mouvement ouvrier, Michels tire sa critique du marxisme, dont il note les insuffisances dans la vision peu claire de la psychologie des masses qu'il manifeste et dans son incapacité à concevoir une véritable organisation révolutionnaire. Il reprochait surtout au marxisme son manque total d'éthique: les marxistes, disait-il, ont tenté de réduire l'homme à un concept purement "scientifique", sans même soupçonner qu'il est avant tout un produit culturel animé par un sentiment moral. Les masses et les dirigeants, a-t-il ajouté, sans un but moral à poursuivre sont destinés à succomber sous la fureur des intérêts.

"Michels", note à cet égard le spécialiste américain de l'idéologie du fascisme, James A. Gregor, "soutenait que le marxisme classique était incapable de rendre compte du comportement humain individuel et collectif et que toute théorie insuffisante à cet égard ne pouvait être considérée comme valable à des fins explicatives et prédictives, ni servir de guide aux révolutionnaires engagés dans l'organisation révolutionnaire d'un grand nombre d'individus". Le jugement de Michels, comme celui des syndicalistes de son époque, a été influencé par les travaux d'écrivains de la stature d'un Gabriel Tarde, d'un Gustave Le Bon, d'un Scipio Sighele et même d'un Vilfredo Pareto. Tous avaient affirmé que les hommes ne pouvaient être mis en mouvement que par des appels à des intérêts "idéaux", bien différents des intérêts purement matériels. Les syndicalistes, et Michels avec eux, ont également fait valoir que toute poursuite d'intérêts purement matériels conduit nécessairement à la "division".

Un autre thème de rencontre entre Michels et les syndicalistes révolutionnaires était le sentiment national. Le savant a perçu très tôt, dès 1903, l'importance de l'esprit de groupe, de l'organisation communautaire dans le déroulement historique des affaires humaines et a tenté de concilier cela avec l'internationalisme socialiste. Ce dernier, pour affirmer sa validité, selon Michels, doit également offrir une place au sentiment de groupe exprimé par le nationalisme. Négliger le sentiment national, a-t-il souligné, c'est s'empêcher de résoudre les problèmes sociaux modernes.

"A une époque où les socialistes avaient fait un fétiche de leur anti-nationalisme et de leur 'internationalisme prolétarien'", observe encore Gregor, Michels leur rappelle que le socialisme a en son sein une longue tradition de nationalisme. Il leur a rappelé le "socialisme patriotique" de l'infortuné Carlo Pisacane (illustration). Il leur a rappelé le patriotisme des communards. Bien que les socialistes italiens aient fait de leur renoncement au sentiment national un point politique, il les invite à se souvenir que Pisacane et les premiers révolutionnaires italiens ont toujours uni le nationalisme et le socialisme dans le sentiment des "Italiens".

Michels a dédié au national-socialisme le volume L'imperialismo italiano, sur l'entreprise libyenne de 1911, dans lequel il défend les raisons de "l'impérialisme prolétarien de l'Italie". Comme nous l'avons déjà mentionné, bien qu'il adhère intimement aux thèmes syndicalistes révolutionnaires, l'influence politique plus immédiate de Michels sur le mouvement est rare. Il collabore activement avec les journaux du syndicalisme révolutionnaire, comme par exemple "La Lupa" de Paolo Orano, mais se tient plutôt à l'écart de l'action militante. Michels était essentiellement un observateur des développements du mouvement ouvrier et des tendances révolutionnaires du début du siècle, qu'il a su décrire et interpréter avec une grande intelligence, au point de prédire l'issue de la lutte politique qui s'est développée en Italie dans les années 1910.

Le syndicalisme révolutionnaire sera la colonne vertébrale du socialisme", écrivait-il en 1905 dans "La lotta proletaria". Il avait à moitié raison : le syndicalisme révolutionnaire était la colonne vertébrale non pas du socialisme tel qu'il était connu, mais du socialisme transformé par la conjonction par le sentiment national, c'est-à-dire le fascisme. Et que Michels était un pré-fasciste est incontestable. Toute son œuvre en témoigne, de sa convergence avec les idées de Sorel et de Mussolini à la conception du mouvement politique incarnée par le parti fasciste.

Les masses, selon la définition qu'en donnait Michels, ont trouvé dans le fascisme l'instrument qu'elles cherchaient et dans Mussolini la direction qu'elles n'avaient pas trouvée auparavant. Avec l'avènement du fascisme, la loi générale des oligarchies a été confirmée par la réalité politique. Et avec Michels, bien que dans une perspective différente, Vilfredo Pareto avait eu la même vision.

Il faut dire aussi, comme l'a observé Gennaro Sangiuliano, que même quatre-vingt-sept ans après sa mort, il n'est pas facile de cadrer immédiatement l'œuvre de Michels. "Sa vie d'homme libre du moule", observe Sangiuliano, "l'a surtout pénalisé après la Seconde Guerre mondiale, lorsque, avec une fermeture idéologique consécutive à la tragédie du conflit, il a été hâtivement marqué au fer rouge pour ses sympathies fascistes, qui existaient sans aucun doute, mais pas moins que celles de nombreux autres intellectuels. Pendant longtemps, son œuvre a été ignorée alors qu'elle reflétait une "époque historique contrastée et troublée".

Aujourd'hui, nous lisons Michels avec regret. Sa Sociologie du parti politique se lit comme un bréviaire écrit il y a plusieurs siècles : les partis ont occupé l'occupable ; ce ne sont pas des élites qui les dirigent, mais des marchands approximatifs de politique ; d'eux émane la fièvre partisane. Nous appelons tout cela sans esprit critique la démocratie, vidant et humiliant la notion même de gouvernement ou de pouvoir du peuple. À notre époque, conclut Sangiuliano, rongée par la dictature du politiquement correct, ainsi que par la culture de l'annulation, "les oligarchies prolifèrent, elles n'acceptent pas la dialectique démocratique, elles écrasent toute forme de dissidence et liquident presque comme une forme de folie quiconque pense différemment d'elles".

Cette "nouvelle dimension" de la démocratie aurait "effrayé" Michels, a observé Carlo Curcio dans un souvenir affectueux de son ami, ajoutant qu'au fond "il était un romantique". Il regrette probablement beaucoup l'époque où un parti était un club ou n'était qu'un programme soutenu par quelques fanatiques. C'était un romantique et un idéaliste. Peut-être cela déplairait-il à Michels, s'il était vivant, d'être appelé ainsi. Mais peut-être pas.

Beaucoup, beaucoup trop de choses ont changé pour qu'il soit toujours aussi optimiste. C'est vrai, Michels a toujours espéré le meilleur, cru que le meilleur viendrait. Et il croyait que son travail de sociologue, même si ce n'était qu'à petite échelle, pouvait contribuer à l'avènement d'une société meilleure, moins matérialiste, moins massifiée, plus spiritualisée. Étrange pour un sociologue qui était aussi un économiste et un spécialiste de nombreux phénomènes sociaux : Michels croyait fermement que les forces de l'esprit étaient bien plus puissantes que la "matière".

21:36 Publié dans Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roberto michels, théorie politique, partis politiques, sciences politiques, politologie, philosophie politique, sociologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook