vendredi, 15 août 2025

Archéofuturisme: Platon et la puissance des enseignements non écrits

Archéofuturisme: Platon et la puissance des enseignements non écrits

Jeroným Černý

Source: https://deliandiver.org/archeofuturismus-platon-a-sila-ne...

La philosophie n'a jamais été une description des phénomènes. Depuis ses débuts, elle a toujours été quelque chose de plus profond : une tentative de pénétrer les principes qui rendent la réalité possible. Platon, Aristote, Plotin, puis Avicenne, Thomas d'Aquin ou Heidegger : tous, à leur époque, ont dépassé la surface du monde pour s'interroger sur ce qui fonde l'être. Même si la science moderne a emprunté une autre voie méthodologique, certaines de ses avancées – en particulier la mécanique quantique – touchent à nouveau aux mêmes questions: qu'est-ce que la possibilité ? Comment la réalité naît-elle ? Et quel est le rapport entre l'indéterminé et le déterminé ?

La réflexion qui suit tente d'esquisser une analogie ontologique entre deux concepts à première vue incomparables : le duo indéfini de Platon (ἀόριστος δυάς) et la superposition quantique. Je ne cherche pas à les identifier – ce serait un anachronisme ridicule –, mais plutôt à comparer structurellement la fonction qu'ils remplissent dans leurs systèmes de pensée respectifs. L'intention est de jeter un pont herméneutique entre la métaphysique ancienne et la physique moderne, un pont entre deux langages qui, bien qu'utilisant des concepts et des signes différents, tendent peut-être vers le même non-dit.

Giovanni Reale (photo), l'un des interprètes les plus perspicaces de l'œuvre de Platon, souligne que la véritable essence de la métaphysique de Platon n'est pas explicitement formulée dans les dialogues. Il faut la reconstruire à partir des références d'Aristote et d'autres sources. Nous y trouvons le principe clé: la réalité naît de la combinaison de deux éléments ontologiques – le Un (τ’ ἕν), pure unité et intelligibilité, et le duo indéfini (ἀόριστος δυάς), principe de multiplicité, de variabilité et de potentiel indifférencié.

Alors que l'Un est une force formatrice, la dualité indéterminée représente le champ des possibilités qui, en soi, ne rend rien réel – c'est une sorte de pluralité prémétaphysique, un fond obscur dans lequel tout est possible, mais où rien n'est encore. Il est fascinant de constater que ce principe – la multiplicité ouverte – se retrouve sous une autre forme dans la physique du 20ème siècle. La superposition quantique décrit un état dans lequel un système se trouve simultanément dans plusieurs états possibles jusqu'à ce qu'une mesure soit effectuée. Ce phénomène n'est pas le résultat de l'imperfection de nos instruments, mais une propriété intrinsèque de la réalité. Un électron n'est pas « soit à gauche, soit à droite », mais dans un état diffus où les deux possibilités sont valables en même temps – jusqu'à ce qu'il soit mesuré. La fonction d'onde, appareil mathématique de cet état, résume les probabilités des différents résultats. Ce n'est que l'acte d'interaction – mesure, effondrement, contact avec un autre système – qui choisit un état et actualise ainsi le monde. Ce qui était indéterminé devient déterminé.

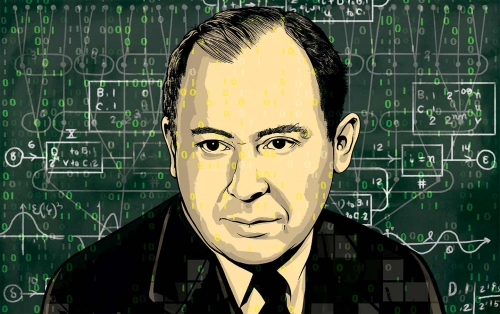

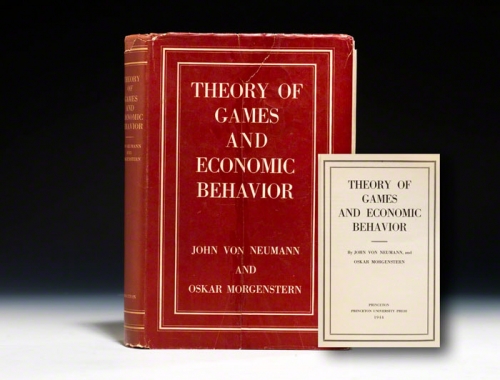

Cette transition a fait l'objet de débats philosophiques depuis le début. John von Neumann (illustration, ci-dessus) l'a introduit comme concept formel, Henry Stapp ou Eugene Paul Wigner l'ont ensuite associé à la conscience comme facteur possible d'actualisation. La question est la suivante: quel est cet acte qui rend le potentiel réel ? Et n'est-ce pas finalement une question métaphysique, c'est-à-dire une question sur la structure de la réalité, et non seulement sur la technique de mesure ?

À cet égard, l'analogie entre le duo indéfini de Platon et la superposition quantique est stimulante. Tous deux apparaissent comme un champ ontologique de possibilités – inachevées, indifférenciées, latentes. Tous deux ne deviennent réels que par une intervention – chez Platon, c'est l'Un, en physique, c'est l'observation (l'interaction avec la conscience). Je ne présente pas cette analogie comme une métaphore, mais comme un outil de réflexion – dans l'esprit de Paul Ricœur, qui ne voyait dans le langage métaphorique pas seulement une image, mais un chemin vers une nouvelle compréhension. La relation analogique nous permet de penser à travers les traditions sans réduire l'une à l'autre. La philosophie ne se substitue pas ici à la physique, mais élargit son horizon.

On peut toutefois soulever deux objections à une telle analogie, que je prends toutes deux au sérieux. La première affirme que nous mélangeons le plan physique et le plan ontologique. C'est vrai si j'affirmais l'identité des deux concepts. Mais c'est précisément la physique quantique qui a bouleversé la division classique entre ces deux plans: la question de l'être y est à nouveau présente. La deuxième objection porte sur l'inadéquation historique: Platon ne pouvait pas connaître la théorie quantique. Il ne le savait pas. Mais cela n'a pas d'importance. Tout comme Platon s'est inspiré de l'intuition pythagoricienne des nombres et des proportions, nous pouvons nous inspirer de son cadre symbolique.

Tel que le comprenait Hans-Georg Gadamer (photo) – comme un dialogue entre le présent et la tradition. Un tel dialogue n'est pas un anachronisme, mais une condition préalable à la compréhension. Cette analogie n'est donc pas une tentative de synthèse entre deux systèmes. C'est une proposition de dialogue entre eux. Elle ouvre un espace dans lequel la métaphysique et la physique peuvent être comprises comme des modes d'expression différents d'une même réalité cachée. Il ne s'agit pas d'un argument, mais d'un moyen. Il ne s'agit en aucun cas d'une prétention à la vérité, mais d'une possibilité de réflexion plus approfondie. À une époque où la science et la philosophie se fragmentent en ghettos spécialisés (et en chambres d'écho), une telle analogie peut constituer une nouvelle exigence pour le renouveau d'une unité de la pensée qui recherche à nouveau ce qui était autrefois évident : qu'il existe entre le possible et le réel un pont qui n'est pas technique, mais ontologique.

Le Un et le Deux indéterminé de Platon – tout comme la conscience quantique et la superposition – montrent que ce qui n'est pas visible peut être la condition de ce qui est. Et que la recherche de mots pour cette structure invisible qui se cache derrière tout ce qui se manifeste est peut-être la tâche la plus profonde de la philosophie. Il ne s'agit pas de construire de nouvelles théories, mais de créer un espace dans lequel la réalité pourra à nouveau s'exprimer.

19:57 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : platon, philosophie, physique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.