mercredi, 05 novembre 2025

Guy Debord est mort, le spectacle continue

Guy Debord est mort, le spectacle continue

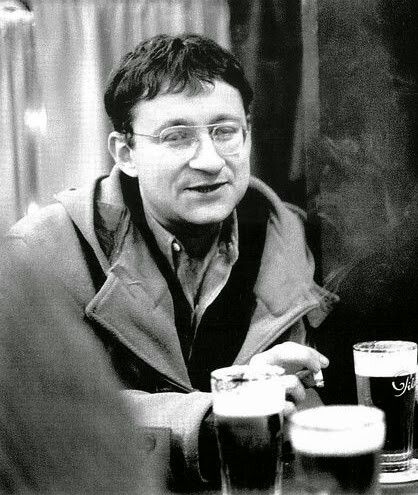

Alexandre Douguine

Alexandre Douguine rappelle l’héritage de Guy Debord, l’un des derniers grands anticonformistes européens et le "démasqueur" de la « société du spectacle », dont la critique radicale de la culture de masse moderne, bien que récupérée par le Système qu’il dénonçait, pourrait encore inspirer une action révolutionnaire renouvelée.

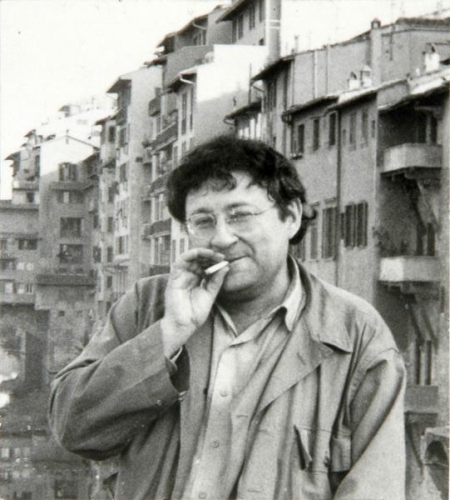

Le 30 novembre 1994, à l’âge de 62 ans, Guy Debord s’est suicidé. Son nom est depuis longtemps devenu un mythe. L’Internationale situationniste (fondée par lui lors d’une conférence à Cosio di Arroscia le 27 juillet 1957; il l'a présidée pendant de nombreuses années) est entrée dans l’histoire comme l’une des orientations politiques les plus radicales jamais connues. La foule le craignait autant qu’elle l’idolâtrait. Il fut l’un des auteurs et principales inspirations des révolutions européennes de 1968, qui échouèrent. Il est mort parce qu'il n'avait plus d’échappatoire et avait une conscience trop aigüe de la défaite totale subie par le non-conformisme en Occident, accompagnée du triomphe total du Système.

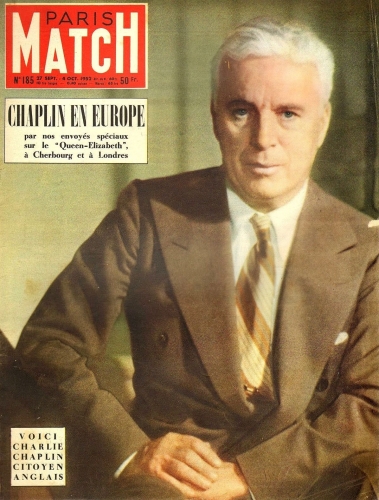

Démasquer Charlie Chaplin

Dans l’époque heureuse du début des années 1950, lorsque l’avant-gardiste Michel Mourre, déguisé en moine dominicain, prononça un long sermon sur la radicalité de Nietzsche, lors de la semaine de Pâques à la cathédrale Notre-Dame, et lorsque « l’Atelier d’Art Expérimental », en exposant les œuvres d’un certain « Congo » et après avoir reçu des critiques positives de la part de critiques d’avant-garde, déclara que l’artiste avait en réalité été un chimpanzé, un jeune génie du nom de Guy Debord fit son entrée explosive dans l’univers non-conformiste ; il était profond, radical et impitoyable. Il les surpassa tous par son énergie, son courage, son talent et sa capacité à boire de grandes quantités d’alcool. Comme Debord lui-même écrira plus tard, « Tout ce que j’ai fait dans la vie, c’était lire et boire. J’ai peut-être beaucoup lu, mais j’ai bu bien plus. J’ai moins écrit que d’autres préoccupés par l’écriture, mais j’ai bu plus que ceux qui se soucient de boire. »

Le premier acte scandaleux de Debord fut une attaque féroce contre Charlie Chaplin lors de l’arrivée de ce dernier en Europe en 1952. Debord surnomma ce comique de l’humanisme « le voleur de sentiments et le blackmailer de la souffrance ». Son défi lancé fut ponctué par ces mots : « Rentrez chez vous, monsieur Chaplin ! ». Dans cet épisode, on peut déjà voir la trajectoire fondamentale du futur situationniste — une haine des substituts bourgeois de la culture de masse, surtout lorsqu’ils sont marqués par un faux progressisme et un humanisme pharisien. La position de Debord peut essentiellement se réduire à une lutte contre la droite et à un démasquage de la gauche. En d’autres termes, il voulait une révolte radicale contre le Système et son totalitarisme rusé, déguisé en « démocratie ». Il est logique que des gauchistes plus engagés aient dénoncé Debord, craignant son absence de compromis et ses conséquences écrasantes. Finalement, Debord lui-même formulera sa critique irremplaçable de l’« avant-garde » :

« Au début, une des caractéristiques de la bourgeoisie développée est la reconnaissance du principe de liberté pour les œuvres intellectuelles ou artistiques. L'étape suivante constitue une lutte contre ces œuvres. Enfin, la bourgeoisie adapte ces œuvres à ses propres intérêts. La bourgeoisie n’a d’autre choix que de soutenir un sentiment critique au sein d’un petit groupe de personnes — un esprit d’enquête libre — mais seulement à condition que ces efforts soient concentrés dans une sphère étroite et que ces critiques soient soigneusement compartimentées de la société dans son ensemble [...]. Les personnes qui se sont distinguées dans le domaine du non-conformisme sont acceptées comme des individus par le Système, mais uniquement au prix de renier toute application globale de leurs idées et avec l’accord que leur activité sera strictement limitée aux niches sociales les plus fragmentaires. C’est précisément pour cette raison que le terme « avant-garde », qui se prête si bien à la manipulation bourgeoise, devrait en soi susciter suspicion et rire. »

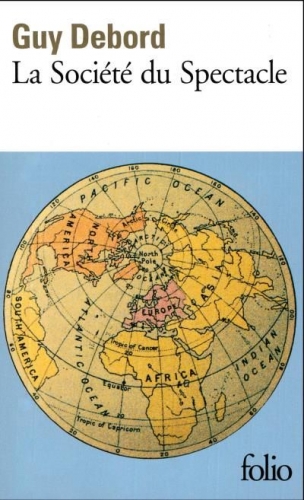

Révolte contre la Société du Spectacle

L’œuvre principale de Guy Debord, qui est devenue un classique moderne, est sa Société du Spectacle. Dans ce livre, il condamne impitoyablement la modernité, l’« époque des foules solitaires ».

« Tout comme le loisir est défini par le fait qu’il n’est pas du travail, le spectacle est défini par le fait qu’il n’est pas la vie. »

Le monde moderne, en conséquence, se réduit à l’isolement, à la représentation et à la mort. Au lieu d’une expérience de vie unificatrice, ce sont les lois de l’image qui règnent en maître, des images vacillantes qui ne font que représenter la réalité. Debord, en s’appuyant sur Fromm, observe que la dégradation sociale du Système libéral a passé un temps considérable dans ses phases finales. Au début, « être » s’est transformé en « avoir ». Et à présent, même « avoir » a disparu, transformé en « apparaître ».

Au début, le monde bourgeois subordonnait la nature à ses lois industrielles; puis, il a subordonné la culture à lui-même. Le spectacle a anéanti l’histoire. « La fin de l’histoire offre un soupir de soulagement à toutes les autorités existantes. »

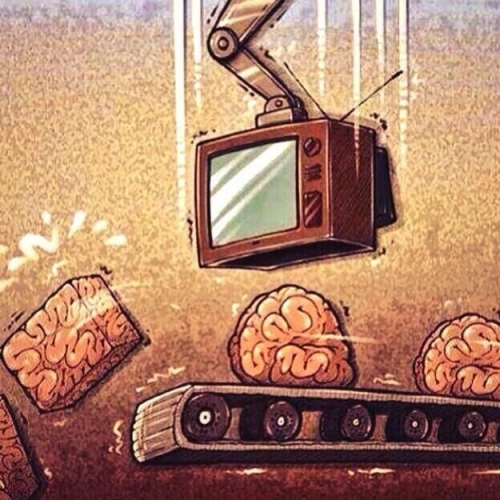

Après avoir supprimé chez l’homme et dans la société le goût du réel, en remplaçant États et expériences par des « représentations », le Système a mis au point la méthode la plus récente d’exploitation et d’esclavage. Auparavant, il séparait les gens en classes, puis utilisait la force pour les pousser dans les usines et les prisons, et aujourd’hui il les a enchaînés à leurs téléviseurs. Ce faisant, il a une fois pour toutes remporté une victoire sur la Vie.

« L'accumulation implacable d’images donne au spectateur l’impression que tout est permis, mais en même temps lui impose une assurance que rien n’est possible. On peut regarder, mais on ne peut pas toucher. Le monde moderne devient un musée, où la passivité même de ses visiteurs devient son principal gardien de sécurité. »

Définir l’essence de la société du spectacle de cette manière relève tout simplement du génie. N’était-ce pas une épiphanie, un regard clair dans les profondeurs de cette terrible vérité, qui poussa des révolutionnaires russes en octobre 1993 à tenter une attaque désespérée contre la tour Ostankino (1), le plus haut symbole du mensonge absolu du Système ? Peut-être, à ce moment-là, ceux qui participèrent à la révolte manifestèrent-ils intuitivement les témoignages de Debord :

« Il faut chercher la formule du ‘détournement’ non dans les livres, mais dans l’expérience concrète. Il faut diverger de la trajectoire prescrite en pleine lumière, afin que rien ne rappelle la veille. Rencontres saisissantes, obstacles inattendus, trahisons grandioses, enchantements risqués — tout cela suffira à cette quête révolutionnaire et tragique du Graal de la Révolution, que personne n’avait demandée. »

Une nouvelle marche vers la tour Ostankino

Après l’effondrement de la révolution de 1968, Guy Debord prêta beaucoup moins attention à son Internationale et, en 1972, celle-ci se dissout d’elle-même. De temps en temps, Debord publiait encore des articles et réalisait quelques films, mais l’amertume qu’il avait absorbée à la suite de sa défaite était trop profonde. Même ses critiques les plus intransigeantes avaient été absorbées sans effort par le Système ; son œuvre principale était devenue un classique canonisé auquel tout le monde faisait référence, sans que peu prennent le temps de la lire. L’expression « Société du Spectacle », qui avait été si chargée et terrible dans la bouche de Debord lui-même, était devenue une banalité dans le lexique politique, ayant perdu sa charge révolutionnaire, anticonformiste et démasquante.

Debord fut alors marginalisé, isolé, et « récupéré ». Les situationnistes disparurent, et seule une poignée d’« anarchistes de droite » et de followers européens d’Evola (notamment Philippe Baillet) firent une tentative, certes infructueuse, de rétablir une certaine pertinence à ses idées. Mais l’Occident poursuivit encore plus loin le chemin du spectacle, plus que nous ne pourrions l’imaginer.

Jamais auparavant la mort n’a régné sur le monde avec autant d’absolu et d’évidence horrifiante que ce qu’elle fait aujourd’hui dans le monde libéral. Le suicide de Guy Debord est la dernière touche écrite dans le sang d’une personne vivante, sous l’ordre de la Société du Spectacle. Il se peut qu’il ait été la dernière personne encore présente en Occident à pouvoir se donner la mort, puisque personne là-bas ne possède plus de « moi » authentique.

L’élection de Chirac à la présidence de la France, le succès de « Procter & Gamble », la dernière tournée de Madonna, le travail de Bernard-Henry Levi sur un nouveau texte publicitaire pour le bourgeois Yves Saint Laurent, le sourire creux et cyborg de Naomi Campbell, démocratiquement fabriqué en tube à essai rempli de sperme de représentants des quatre races humaines... Plus encore de temps s’est écoulé depuis la mort silencieuse du grand Témoin...

La Bête soulève son corps télévisé, rampant, morose, vers l’oubli, l’agonie, l'Est en phase de flétrissure.

Mais tout de même… Tout de même, il faut se relever encore et encore et marcher vers la tour d'Ostankino. Les vivants et les morts. Avec Guy Debord. Cette tour télévisée maléfique est le phallus de Satan, qui engendre constamment l’hypnose toxique de la « Société du Spectacle ». Après l’avoir fait exploser, nous castrerons le démon même de la violence qui se cache derrière les masques délabrés des marionnettes du Système.

Tôt ou tard, le spectacle sans fin prendra fin. Ce n’est qu’alors que nous aurons notre vengeance, et elle sera impitoyable.

LIRE PLUS : Le texte ci-dessus est un extrait de Templiers du Prolétariat d’Alexandre Douguine, présenté en français par Ars Magna :

Pour toutes commandes: https://www.editions-ars-magna.com/livre/douguine-alexand...

Note:

(1) La tour Ostankino, la plus haute structure autoportante d’Europe, est une tour de radiodiffusion et de télévision à Moscou.

14:19 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : hommage, guy debord, alexandre douguine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Commentaires

Les situationnistes, qui régurgitaient un sabir pétrifié par une rhétorique figée comme une somme théologique, tout moulins à prières qu'ils fussent (je les ai bien connus, ayant été très proches d'eux à 20 ans, au début des années 70, et c'est là que j'ai remarqué qu'il existe des manières de s'exprimer, denses, savantes, compliquées, aussi massives que des coups de massue, qui impressionnent beaucoup les naïfs), adoptaient des méthodes de voyons des plus crapuleux. Je reproduis un tract de leur "section" portugaise de l'époque, en ajoutant qu'il avaient fait le coup dont a été victime Julien Gracq, avec François Châtelet, en 1967, dont ils avaient saccagé l'appartement parisien : L’après-midi du 8 juin 1971, trois individus se sont présentés rue de Grenelle, chez M. Julien Gracq. L’écrivain ouvrit lui-même, et se vit tout de suite barbouillé la gueule du contenu d’un pot métallique que lui apportaient ses visiteurs. Recul instinctif, suivi d’un cri d’ahurissement. Oui, c’était de la merde, stricto sensu.

En partant, ils ont laissé en guise de carte de visite cette simple phrase :

«De la part de nos amis du Portugal-Coimbra !»

Le 25 mars 1971 en effet, à Coimbra, l’écrivain français Julien Gracq, «compagnon de route» du surréalisme, faisait une conférence intitulée «Le surréalisme après la guerre - la postérité du surréalisme». Trop littérateur pour assumer les propos subversifs du surréalisme, et pas assez révolutionnaire pour dépasser les limites de ses moyens artistiques particuliers, Julien Gracq, «honnête homme» dans la décomposition culturelle contemporaine (il avait jadis refusé le Goncourt, s’il ne refuse pas aujourd’hui d’exporter Breton chez Caetano, pour le compte de Pompidou), s’il en était un, n’aurait certainement pas été gêné par l’intervention quelque peu insolente d’un groupe de jeunes gens — issus eux du surréalisme —, venus exprès afin d’empêcher le déroulement de cette scandaleuse conférence. Ainsi l’ont-ils fait, à l’aide de quelques injures appropriées, fiancées bien sûr, à des mots d’ordre qui en disaient long sur l’état d’esprit qui les animait :

«DÉPASSEMENT DE L’ART !»,

«NOTRE ÉPOQUE N’A PLUS À ÉCRIRE DES CONSIGNES POÉTIQUES,

MAIS À LES EXÉCUTER !»

En allant au Portugal donner un cycle de conférences payées par l’Alliance Française, ce littérateur pour petites gens en mal de «merveilleux» a certainement pensé être suffisamment loin de la décomposition culturelle contemporaine, et pouvoir étaler chez l’indigène la marchandise culturelle surréaliste ; en fait, il n’en a été que trop près. Il n’était pas trop tôt pour l’en persuader ; comme il était effectivement trop tard pour réchauffer et mettre à la mode (ce qui se fait de toute façon contre lui-même) un courant qui, dans l’ambiance culturelle portugaise d’il y a vingt ans, avait été réellement d’avant-garde. En négligeant le rôle unificateur mondial du spectacle moderne, Julien Gracq a sous-estimé, dans un pays dit «sous-développé», le poids de sa négation modernisée.

Une plainte a été déposée par le Consulat Français et par l’Alliance Française, pour «injures envers un citoyen français», «atteinte à la moralité publique» et «insultes à la France» (la conférence avait été interrompue avec le cri surréaliste des années vingt : «À BAS LA FRANCE, À BAS L’OCCIDENT !», la présence de quelques sœurs dans l’enceinte ayant favorisé quelques propos iconoclastes). Plusieurs jeunes gens, identifiés, ont alors été convoqués à la Police ; dans les jours suivants leur dossier est passé à la D.G.S. (police politique, ex-P.I.D.E.). Les plus compromis d’entre eux ont alors été obligés de passer à l’étranger clandestinement.

Julien Gracq aurait pu faire retirer cette plainte. Mais il a été tout heureux d’être défendu, d’avoir sa revanche ; et il a continué sa tournée, à coups d’interviews dans les quotidiens du Portugal. Sa bonne conscience s’est ainsi faite solidaire de la répression, notamment culturelle, dans un pays dont tout le monde connaît bien les traditions policières. Il n’a pas joué du Wagner dans un camp de concentration, c’est vrai. Peut-être parce qu’il n’aime pas Wagner. Il a tout simplement montré visiblement sa mesure, sous le couvre-feu culturel et politique de la libération Caetaniste, c’est-à-dire, de la spécificité régionale de la société moderne, marchande et spectaculaire.

Écrit par : Claude Bourrinet | mercredi, 05 novembre 2025

Écrire un commentaire