lundi, 03 novembre 2025

Il faut relire les oeuvres d'Arnold J. Toynbee

Il faut relire les oeuvres d'Arnold J. Toynbee

Rodolfo S. Souza

Source: https://www.facebook.com/rodolfo.souza.7

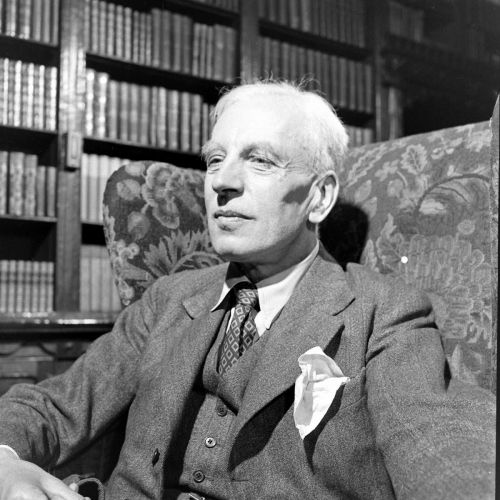

Arnold J. Toynbee, qui est aujourd'hui malheureusement tombé dans l'oubli, fut l'un des plus grands historiens du 20ème siècle. Son ouvrage « A Study of History » (publié en 12 volumes entre 1934 et 1961) est l'un des plus grands traités théoriques d'histoire comparée, au même titre que des ouvrages tels que « Le Déclin de l'Occident » d'Oswald Spengler. « A Study of History » attire l'attention tant par son immense érudition que par l'ambition épistémologique et spirituelle de sa vision: formuler une métathéorie de l'histoire humaine qui ne se réduit à aucune science particulière, ni à une simple succession de faits — une histoire qui est à la fois philosophie, théologie et diagnostic civilisationnel.

Pour Toynbee, l'histoire ne doit pas être racontée à partir des États, des empires ou des individus, mais à partir des civilisations: de grandes totalités culturelles, spirituelles et sociales. Il a identifié environ 21 civilisations, des Sumériens et des Hellènes à l'Occident moderne, et a cherché à comprendre comment elles apparaissent, s'épanouissent et déclinent. Son originalité réside dans le fait qu'il ne considérait pas les civilisations comme des entités déterminées par la race ou la géographie, mais comme des organismes spirituels, façonnés par des réponses créatives aux défis de l'existence. Chaque civilisation naît d'un défi environnemental, social ou spirituel (famine, invasions, désordre moral, perte de sens) et ne survit que si une élite créative (une minorité inspirée) répond de manière adéquate à ce défi, en générant de nouvelles institutions, de nouvelles valeurs et de nouveaux modes de vie.

Lorsque cette élite perd son dynamisme, elle devient une minorité dominante (au lieu d'être créative), et la civilisation entre alors en déclin, remplacée par la passivité et la révolte des masses. Contrairement au biologisme d'Oswald Spengler, Toynbee rejette le déterminisme. Aucune civilisation n'est condamnée à mourir: sa mort survient lorsqu'elle perd le contact avec son élan spirituel originel, c'est-à-dire lorsque ses institutions cessent de servir la vocation créative et religieuse qui les a fondées. Le déclin est donc moral et spirituel, et pas seulement matériel ou politique.

Toynbee réintroduit également l'élément religieux dans la philosophie de l'histoire, à une époque dominée par le matérialisme historique et la sociologie sécularisée. Il croyait que le sens de l'histoire réside dans un rapprochement progressif avec le divin, et que les religions universelles (en particulier le christianisme, le bouddhisme et l'hindouisme dans leurs dimensions mystiques) représentent des tentatives de transcender le cycle d'ascension et de chute des civilisations.

Dans ses derniers volumes, Toynbee en vient à parler d'une histoire dont le point culminant n'est pas politique, mais spirituel: la quête humaine de l'union avec l'Absolu. Ce tournant mystique situe sa pensée en dehors du positivisme, du libéralisme et du marxisme.

14:55 Publié dans Histoire, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : arnold j. toynbee, histoire, philosophie de l'histoire, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La fuite annuelle des cerveaux hors de France

La fuite annuelle des cerveaux hors de France

Peter W. Logghe

Source: https://www.facebook.com/peter.logghe.94

Ils ont terminé leurs études d'ingénieur à Polytechnique, ont peiné dans les écoles de commerce de l'EDHEC et ont enfin obtenu leur diplôme. Et pourtant, ils prennent l'avion pour partir vers des régions et des pays où ils n'ont pas fait leurs études. Chaque année, environ 15.000 jeunes quittent la France, comme l'indique le baromètre Ipsos 2025 pour cette année.

La fuite des cerveaux hors de France se poursuit et s'accentue. Les jeunes, qui, avec leurs diplômes d'ingénieurs, sont censés représenter l'élite intellectuelle de la nation, partent. Chaque année, « environ 10% de nos jeunes diplômés des écoles d'ingénieurs et 15% des diplômés français des écoles de management quittent la France ». Et si les pourcentages de la fuite des cerveaux peuvent être considérés comme « assez normaux » par Ipsos, l'institut de sondage, il n'en reste pas moins que l'évolution est alarmante.

La France est un pays en déclin, alors pourquoi y rester ?

Selon Ipsos, ce qui est alarmant dans ce pourcentage, c'est qu'il augmente chaque année. En 10 ans, 25% de diplômés français supplémentaires ont émigré à l'étranger. « Cela représente un risque structurel pour le renouveau et la compétitivité de la France », selon Ipsos. Une évolution alarmante, surtout quand on sait « que le pourcentage de diplômés qui quittent la France augmente avec le niveau d'études ». En d'autres termes, la France perd ses cerveaux.

Pourquoi tant de jeunes partent-ils ? Selon Ipsos, la réponse est claire: « Il existe en France des freins structurels à l'attractivité des talents. La fiscalité est perçue comme un lourd fardeau par la moitié des jeunes Français interrogés. Les salaires sont clairement insuffisants (pour 44%) et le marché du travail est trop rigide (pour 32% des jeunes Français) ».

Mais ce n'est pas tout. Si les jeunes intellectuels français quittent le pays, c'est aussi parce que « 70% des talents estiment que la France est un pays en déclin. 74% s'inquiètent de la situation économique et 81% de la situation politique ». 73% des jeunes Français interrogés attendent une action du gouvernement, mais avec un cinquième, voire peut-être déjà un sixième Premier ministre, ces jeunes intellectuels, qui constituent l'épine dorsale de la nation, ne sont malheureusement pas servis à leur guise !

Et la situation chez nous, en Flandre/aux Pays-Bas, est-elle vraiment meilleure ?

13:42 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emploi, fuite des cerveaux, france, actualité, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le magnétiseur magnetisé: l'art de Luc-Olivier d'Algange

Le magnétiseur magnetisé: l'art de Luc-Olivier d'Algange

par Frédéric Andreu

« Je ne puis me défendre de l’idée que le livre que nous écrivons est déjà écrit dans quelque « registre de lumière ». En écrivant, nous sommes des Servants. Une trame secrète se révèle peu à peu ». — Luc-Olivier d’Algange, Entretien avec André Murcie.

Porteur de la lampe poétique, Luc-Olivier d’Algange connaît l’art d’éclairer les blasons d’attente de nos âmes. On lit un texte de lui en se surprenant, parfois, à voir le monde par ses yeux. Et lorsque l’ouvrage se referme et que sa trace narrative s’estompe dans les brumes de l’oubli, il demeure en nous comme un bruissement de feuilles : trace d’une forêt enchantée qu’il a su éveiller en nous.

Les fieffés rêveurs que nous sommes savent que nos images oniriques dérivent parfois jusqu’aux rivages les plus secrets de Mnémosyne, mère des Muses. Peu savent, en revanche, que ces rivages, infrarouges et ultraviolets du monde suprasensible, sont aussi ceux où scintillent les récits de nos légendes. Car le monde légendaire prolonge la lumière naturelle : il fait rayonner, au-delà du visible, ces couleurs interdites au regard, mais familières à l’âme.

Laissant entrer ces fréquences suprasensibles, la prose dalgangienne évoque, par certains côtés, les vitraux d’église traversés par la clarté du sacré. J’ajouterais quelques rares estampes, celles d’Aude de Kerros, dont le magnétisme sourd des mêmes rêveries cheminantes : https://audedekerros.fr

Textes ajourés, estampes magnétiques ou vitraux d’église nous met en contact cette vie dans la vie qui nous attend avant la mort, celle qui pleut en rosée mystique sur les pétales de nos âmes — et non celle qui nous serait promise après la mort.

En contrepoint à l’approche héraldique de Luc-Olivier se tient l’approche étymologique de Philippe Barthelet. J’ai longtemps cherché à comprendre pourquoi deux factures aussi différentes semblaient participer d’une même tradition. Tout récemment, une réponse à cette question s’est imposée à moi: quand Luc-Olivier « remonte » la tradition vers les pistils, bourgeons et fleurs du langage — où butinent tant d’abeilles poétiques ! —, l’auteur du Voyage d’Allemagne descend, lui, vers le sol de cette langue où racines et bulbes des mots forment leurs rhizomes. D’où ces étymons qui émaillent presque chacune de ses phrases.

Ces deux explorations, aussi riches de découvertes soient-elles, ne sont pas sans risque : la première peut perdre le Petit Poucet lecteur non averti dans les Holzwege des brumes ésotériques ; la seconde risque de prendre les mots pour les choses. Cependant, mises bout à bout, ces deux œuvres forment un axe lumineux et vertical, absolument nécessaire en ces temps d’avachissement généralisé et de nivellement par le bas.

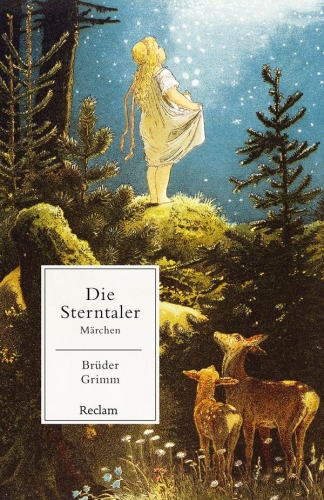

En elles-mêmes, les œuvres font et sont signes — car tout ce qui est n’est-il pas signe d’autre chose. Elles nous intiment dans l’idée que l’existence n’est que sous l’horizon de notre propre transfiguration, que du point de vue d’elle et d’elle seule. Au coeur de cette attente, les œuvres sont témoins, rappels, voire appels. À la fois balises et boussoles magnétiques, elles ont vocation à nous faire entendre - dans ce monde-ci - les échos de l’autre monde qui veille dans les marges du visible. On peut dire avec Ernst Jünger que l’art agit comme puissance d’orientation. Observons-le dans nos vies intimes : parfois, la montre de l’art se met à sonner quand nous sommes égarés dans les doublures factices de ce monde.Dans ces moments de tourmente, tout se passe comme si quelque chose de nous, en nous, mystérieux et nostalgique, se mettait soudain à résonner avec l’art. Cette résonance rend alors possible d’autres raisonnements plus affûtés que ceux issus de notre logique primaire. Plus encore, l’art nous intime dans l’idée que notre vie entière est, un jour ou l’autre, appelée à changer d’octave, à ôter ses vieux habits de l’âme. D’ailleurs, un des contes recueillis par les frères Grimm, Die Sterntaler, ne dit pas autre chose. Ôtant son unique chemise pour la donner à une enfant plus pauvre qu’elle, la jeune fille du conte voit tomber les étoiles du ciel qui se transforment en ducats d’or. Son vieil habit n’est autre ce qui nous voile la « légende éveillée », l’« imagination vraie » pourtant face à nos yeux de toute éternité. Non seulement l’or tombe dans la nouvelle robe miraculeuse de la jeune fille, mais encore les animaux de la forêt se mettent à lui parler, et elle à les comprendre ! Les fleurs deviennent des sceptres, les êtres apparaissent revêtus de leur manteau de sacre...

Cet écho « transfigurique » — dont le conte de fée conserve l’octave — est sans doute le plus haut et souverain qui dans une vie d’homme, il nous soit donné d’entendre. Mais il contient aussi sa part de risque : l’oubli de lui-même. Une fois sa conscience altérée, il est fatalement remplacé qui, par une théologie créationniste, puis un moralisme fossilisé et enfin une croyance athéiste. Autant de vérités chrétiennes dont Chesterton nous enseigne qu’elles seraient « devenues folles ». Bref, autant de château en ruine, de parodies du plan initial... On peut dire que lorsque le son initial disparaît, il est remplacé par un bruit, lui-même par un autre, et ainsi de suite, jusqu’au règne assourdissant du monde-machine.

« Le monde devient un monde-machine, toutes les souverainetés sont corrodées, arasées » écrit si justement Luc-Olivier. La catena aurea où scintillent tant d’oeuvres et de poèmes, agit alors comme un rappel du son primordial, un tocsin ; un antidote et un acte de résistance. S’il déplore, certes, ce paysage de chantier que devient notre monde, cet imaginaire en ruine que la technologie laisse derrière elle, Luc-Oliver d’Algange n’ignore pas non plus que la providence est inscrutable. C’est à travers les murs fissurés des ruines qu’il guette l’aurore. L’oeuvre de Luc-Olivier n’est ni progressiste, ni réactionnaire ; c’est à ce signe que l’on peut dire qu’elle est l’un des maillons de la catena aurea, chaîne d’or de la tradition.

« L’ennemi, c’est la planification du monde : l’homme-machine, le monde sans imprévu, sans feu », écrit Dominique de Roux dans Mémoires de l’inassouvissement. Disciple du faucon royal Dominique de Roux, Luc-Olivier n’ignore pas que des mains visqueuses, toujours à louvoyer et à comploter dans l’ombre, agissent aujourd’hui à ciel ouvert. Leur technologie noire, planificatrice et ensorcelante, brouille le message divin, le détourne de sa finalité libératrice. Ce dispositif vise un but : empêcher notre éveil individuel et collectif. Les grands planificateurs visent en effet moins notre mort physique que notre consentement au déclin et à la zombification. Pour ce faire, ils remplacent nos royaumes, nos récits fondateurs, nos arts et nos dieux par autant de doublures parodiques et subliminales. Leur stratégie a une force, mais aussi une faiblesse, elle est reconnaissable entre toutes. Celle-ci consiste toujours à présenter la copie à la place de l’original, avant de l’imposer comme la norme. Le règne contemporain de l’« art conceptuel » est emblématique de ce processus. Heureusement, Aude de Kerros s’est employée à démasquer le dispositif. Mais sans aller jusqu’à s’interroger sur l’essence de cet art. Pourtant, rien de nouveau sous le soleil. Ce dispositif, à l’œuvre dans la laideur contemporaine, n’est-il pas inscrit dans l’essence même de la technique ? Aussi bien actif dans l’asphalte qui recouvre la terre, l’écran de l’ordinateur qui s’érige en fenêtre, le dispositif ainsi à imposer le faux art pour le vrai.

L’art qui contient un secret, un magnétisme, une orientation, doit être remplacé par un autre, bidulaire, qui n’en contient pas. La finalité du dispositif est d’obombrer notre potentiel transfigurique, d’opacifier la conscience collective. Mais, aussi, à mesure que la vie se parodise en palais de miroir technique et administratif, augmente la nostalgie du fil d’Ariane. C’est donc en ces temps de règne sans partage des Titans et des Cyclopes, que poèmes, estampes et vitraux redeviennent autant d’aiguilles magnétiques de notre horloge intérieure.

Oui, Luc-Olivier d’Algange : la Tradition n’est pas derrière nous, mais devant nous.

Et les œuvres d’art en sont les balises secrètes.

Contacts :

dalgangelucolivier@gmail.com

audedekerros@yahoo.fr

phiiippe.barthelet@orange.fr (s’écrit avec trois « i »)

13:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc-olivier d'algange, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook