lundi, 18 août 2025

La fin du « monde unique »: communication, pluralité culturelle et changements politiques

La fin du « monde unique »: communication, pluralité culturelle et changements politiques

Pendant des décennies, la mondialisation a promis un monde unifié sous la bannière culturelle de l'Occident, avec les États-Unis comme centre rayonnant. Mais les technologies mêmes qui ont alimenté ce rêve d'homogénéisation ont ouvert la voie à un scénario inattendu : l'essor de récits multiples, d'identités rebelles et de puissances émergentes qui ont brouillé l'ancienne hégémonie.

Lic. Andrés Berazategui

Source: https://politicar.com.ar/contenido/996/el-fin-del-mundo-u...

Au cours des dernières décennies, les communications ont connu un essor spectaculaire dans la transmission des valeurs, des cultures et des expériences, à tel point que dans les années 1990 et au début des années 2000, la conviction dominante était que le monde allait devenir un village global doté d'une « culture » hégémonique standardisée avec une forte empreinte occidentale, mais surtout nord-américaine. On pensait qu'une fois la guerre froide terminée, l'expansion du modèle d'ordre international libéral, fondé sur les marchés ouverts, la démocratie et les droits de l'homme, serait tôt ou tard acceptée de manière irrévocable par l'ensemble de la planète.

Les États-Unis étant le moteur de cette expérience, on croyait que, parallèlement à l'expansion du capitalisme – et suivant sa logique d'uniformisation de la réalité en espaces d'achat et de vente –, ce modèle d'ordre transmettrait également les goûts, les produits et les « industries culturelles » propres aux États-Unis. À cette époque, les raisons de confirmer cette hypothèse ne manquaient pas: l'expansion de la télévision par câble, la naissance d'Internet et l'apparition des réseaux sociaux confirmaient que la technologie contribuait de manière accélérée à l'homogénéisation du monde sous l'influence de la diffusion culturelle américaine.

Si nous parlons de notre expérience personnelle, dans les années 1990, alors que nous étions adolescents (et en grande partie aussi par nouveauté), nous regardions les informations internationales sur CNN ; pour la musique, nous nous tenions au courant grâce à MTV, où l'on écoutait principalement de la musique chantée en anglais, originaire et/ou produite aux États-Unis. Bien sûr, les chaînes de cinéma diffusaient essentiellement des films hollywoodiens. Nous regardions même le basket de la NBA ! L'influence s'est même étendue à la cuisine: il était à la mode d'acheter des repas rapides (fast food) dans une certaine chaîne de « golden arches » qui allait devenir un symbole de cette américanisation planétaire.

Bien sûr, cette situation a conduit de nombreux critiques à souligner que cette homogénéisation mondiale constituait un réel danger. Les critiques étaient multiples et provenaient de divers points de vue: on disait que la mondialisation n'était pas un simple effet des communications, mais une expansion du capitalisme et de sa logique de marché ; que l'hégémonie médiatique américaine masquait l'imposition de valeurs étrangères ; que la standardisation des normes obligerait tous les pays à se plier à l'unique hégémon mondial ; que la culture américaine relevait d'une grossièreté orientée vers la consommation qui balayerait les complexités et les richesses des différentes traditions. Ces critiques, et bien d'autres encore, ont été adressées à la mondialisation occidentale, chacune avec sa part de raison et de crainte.

Cependant, à la surprise générale, ce sont précisément les médias et la technologie qui ont servi ce processus d'uniformisation qui ont abouti à exactement le contraire: les récits se sont multipliés et une multitude de cultures, de coutumes et même de modes sont apparues. Et nous ne parlons pas seulement de « cultures » au sens national-occidental du terme, tel que nous l'entendons ici. Divers types de revendications sociales, environnementales, historiques, etc. ont également émergé.

Les médias et les réseaux sociaux sont devenus les catalyseurs d'une multiplicité de voix qui, auparavant, ne pouvaient pas exprimer leurs réalités. Du « basic english » à l'ethnopluralisme. De la centralisation de l'autorité à la fluidité de l'action et des expériences. D'un récit unifié qui légitimait l'hégémonie occidentale à la préférence pour ce qui est propre et au rejet de l'imposition culturelle. Or, dans ce contexte, l'ancienne puissance hégémonique mondiale ne veut pas perdre son statut dominant, car la lutte pour le pouvoir, l'espace et le modèle d'ordre international à construire reste finalement importante. Cependant, le sentiment que l'hégémonisation du monde n'a été qu'un épisode éphémère, une note en bas de page dans le livre de l'histoire, est de plus en plus évident.

Les symboles de la mondialisation unique sont aujourd'hui presque des pièces de collection nostalgiques.

Le monde contemporain a vu le retour des grandes puissances qui, à mesure qu'elles retrouvent leur base matérielle de subsistance, deviennent des acteurs majeurs de la politique internationale dans un monde dont la nature humaine et politique ne change pas, car le pouvoir reste le pivot des relations internationales. La Chine est déjà l'un des grands acteurs, mais l'Inde et une Russie revitalisée le sont également. L'Europe semble gagner peu à peu en autonomie (est-ce vrai ?). Comme si cela ne suffisait pas, la diversité est également subnationale et transnationale, ce qui complique encore les choses. Les liens traditionnels et les identités nées de la postmodernité se disputent la loyauté des individus. L'émergence de nouvelles demandes peut rendre les systèmes politiques plus instables, et ainsi l'ancienne « unité nationale » est remise en question par de nouveaux acteurs sociaux qui renforcent leur participation politique et menacent la souveraineté des États.

Un monde marqué par la diversité croissante des cultures, la concurrence stratégique entre les puissances et la fluidité des loyautés nous invite à la prudence dans nos prévisions. Comme si cela ne suffisait pas, l'intelligence artificielle commence à être une technologie disruptive qui pourrait avoir une influence structurelle sur la dynamique de la politique internationale. En tout état de cause, elle est déjà un espace de concurrence de premier plan dans la lutte pour l'hégémonie.

Quoi qu'il en soit, ce que nous avons dit au début reste vrai : le monde est passé d'un processus de standardisation mondiale à un processus pluralisant, voire à des ruptures politiques et sociales. Et sur ce point — celui des ruptures —, la seule chose que nous osons dire, c'est que cela ne fait que commencer.

15:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, monde unique, pluralité, pluralisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 08 décembre 2013

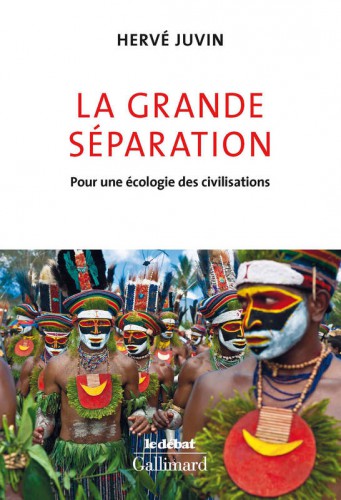

Le plaidoyer pour la diversité d’Hervé Juvin

Identité, influence, puissance : face à la mondialisation, le plaidoyer pour la diversité d’Hervé Juvin

Dans l’entretien qu’il a accordé à Bruno Racouchot, directeur de Comes Communication, Hervé Juvin invite à penser le monde de l’après-mondialisation, du retour des singularités, des identités et des déterminations politiques. L’Europe et spécialement la France ont tous les atouts pour relever le défi. En particulier sur le registre du soft power et de l’influence. A condition toutefois de ne pas céder à la facilité, qui nous conduirait à renoncer à notre place dans le monde.

Bruno Racouchot (Directeur Comes Communication) : Dans votre dernier ouvrage, on voit que le processus de mondialisation exerce son pouvoir d’une part brutalement via les normes, la finance et le droit ; et d’autre part plus subrepticement via une pensée unique qui ne tolère pas la diversité des identités et des valeurs. Nous sommes donc bien là confrontés à un système de domination combinant hard et soft powers ?

Hervé Juvin : Permettez-moi de commencer par une anecdote historique rapportée par Alain Peyrefitte, qui tenait les minutes du conseil des ministres du général de Gaulle. Lorsqu’il organise son gouvernement, le général de Gaulle confie à Jean Foyer la charge de Garde des Sceaux. Il lui donne expressément la mission de respecter l’ordre suivant dans la hiérarchie des préoccupations : l’État d’abord, puis le droit. L’État et la nation ont primauté sur les formes et la conformité du juridique. Or, nous vivons aujourd’hui exactement l’inverse.

L’État apparaît comme le moyen de la mise en conformité du peuple et de la nation au regard de normes et de règles venues d’ailleurs. A la source de ce dysfonctionnement, il y a Bruxelles bien sûr, mais surtout Washington.

Car beaucoup de mesures qui entrent en application en Europe viennent directement de tel ou tel think tank, ONG ou relais d’influence américain. Ce qui dénote au passage un vide de la pensée et de l’analyse inquiétant sur le Vieux continent.

Si l’on fait ainsi l’histoire des mots comme “gouvernance”, “conformité juridique”, “création de valeur”, on observe qu’ils sont d’importation nord-américaine récente. On voit aussi que les “droits de l’homme” ne sont plus une proclamation généreuse, à caractère général sans conséquence légale concrète. Dans les faits, ils sont aujourd’hui devenus une arme politique et géopolitique de premier plan, qui peut être utilisée pour saper l’unité interne de n’importe quel pays et n’importe quel peuple.

Peu d’historiens et d’analystes politiques se sont essayés à décortiquer ce processus. A l’exception notoire de Marcel Gauchet qui publie en 1980, dans la revue Le Débat, un article de fond intitulé très clairement ” Les droits de l’homme ne sont pas une politique “, où il souligne notamment que “la conquête et l’élargissement des droits de chacun n’ont cessé d’alimenter l’aliénation de tous”. Marcel Gauchet persévère et signe en 2000, toujours dans les colonnes de la revue Le Débat , un autre article intitulé “Quand les droits de l’homme deviennent une politique”. Il n’apporte pas la réponse, mais je crois qu’en filigrane, nous pourrions deviner que ce soit une catastrophe !

En réalité, le système unique, c’est le rêve que tous les humains soient les mêmes partout dans le monde, sans que leur origine, leur sexe, leur croyance, leur langue, leur communauté politique puissent leur donner une identité. Ce qui justifie la remarque de René Girard, qui explique qu’à force de tolérer toutes les différences, on finit par n’en plus respecter aucune.

Je crains ainsi que sous couvert de l’éloge indiscriminé des différences individuelles, on soit en train de faire disparaître à grande échelle et très rapidement toutes les différences réelles, lesquelles sont par nature et donc nécessairement collectives.

Ces différences politiques, religieuses, de mœurs, de droit… sont ainsi visées directement par le rouleau compresseur de la mondialisation et son corollaire, à savoir la conformité aux droits individuels.

BR : Pour ce qui est de combattre ce soft power de la pensée unique à l’échelle mondiale, quelles stratégies de contre-influence imaginer et sur quel socle les faire reposer ?

HJ : Il nous faut ouvrir les yeux et travailler. Nous devons nous mettre d’urgence aux outils et à la logique du soft power. Je suis frappé du fait qu’en Chine, aux États-Unis, en Russie et dans bien d’autres pays émergents, on travaille sérieusement cette question. Un exemple : la floraison de think tanks et d’ONG anglo-américaines a permis que de nouveaux concepts soient acceptés comme vérités d’Évangile, en France, en Europe ou ailleurs, à notre plus grande défaveur. C’est la construction de dispositifs intellectuels, d’outils de diffusion et de promotion, qui favorise cette puissance discrète.

De même, le repérage de jeunes talents ou de personnages ayant une audience fait partie du jeu. Voyez comment certains diplomates américains travaillent avec les minorités visibles des banlieues françaises. Ces jeunes sont assez vite conviés à venir à Washington pour participer à des travaux, et entrent ainsi dans une spirale d’influence. Il y a donc travail à plusieurs niveaux : organisation, déploiement de moyens, recherche d’incitations productives, puis montée en puissance et synergie. Chinois, Russes, Américains, Israéliens… ont tous une conscience aiguë que les distinctions entre public et privé s’effacent quand l’intérêt national est en jeu. Encore plus quand il s’agit d’un enjeu de survie.

Le libre-échange, l’égalité entre les peuples, et autres thèmes en vogue sont en fait des doctrines à vocation d’exportation, de la part d’entités politiques qui se conçoivent comme des puissances en lutte. Or dans cette lutte, tous les outils – commerciaux, juridiques, intellectuels, militaires, etc. – doivent être employés au service de l’intérêt national.

Prenez l’exemple des sociétés les plus créatives, les plus échevelées et innovantes, comme le sont les sociétés américaines de la sphère internet : elles travaillent main dans la main avec les agences de renseignement des États-Unis ! Nous sommes là aux antipodes de notre praxis politique actuelle, bien française, qui veut qu’il y ait une frontière bien marquée entre sphère publique et sphère privée. Nous ne parlons malheureusement pas en France en termes d’intérêt national. On s’interdit de travailler main dans la main entre public et privé alors que l’intérêt national l’exigerait. A cet égard, les dogmes de la Commission de Bruxelles – par exemple en matière de concurrence – nous font énormément de mal et surtout nous bloquent dans l’expression de notre puissance.

BR : Le concept d’identité se trouve au cœur de la démarche développée depuis quinze ans par Comes Communication. Selon vous, la mise en valeur de son identité par une entreprise ne constitue-t-elle pas un puissant facteur différenciant, donc un avantage concurrentiel ? En ce sens, l’identité, qui permet d’affirmer sa spécificité et son authenticité, ne s’impose-t-elle pas comme un facteur de performance, générant de la création de valeur, pour les entreprises comme pour d’ailleurs toute organisation ?

HJ : En matière d’identité, ce qui a fait durant des siècles l’autorité et l’écoute du discours français, c’est d’abord son autonomie, faisant de nous un pays non-aligné pas vraiment comme les autres. Notre parole n’était pas celle d’une superpuissance, mais celle d’une puissance phare en matière d’intelligence et de liberté. Si l’on devait refaire aujourd’hui une conférence de Bandung [NDLR : conférence des non-alignés en 1955], la France y aurait pleinement sa place, aux côtés de ceux qui entendent conserver leur identité et leurs singularités. Là réside sans doute le grand champ géopolitique de demain.

De même, ce qui vaut pour la sphère politique vaut aussi pour les sociétés privées. Depuis une trentaine d’années, ces dernières développent des stratégies essentiellement guidées par des critères financiers. Or les stratégies ainsi définies s’arrêtent à la surface des choses. Parce qu’à mon sens, les entreprises qui seront gagnantes sur le long terme seront celles qui auront su développer, en interne comme en externe, une identité propre, autrement dit une singularité les distinguant de leurs concurrents et de leur environnement.

Cette identité assure leur pérennité dans le temps car elle est transmissible. On observe d’ailleurs que la définition de cette identité d’entreprise est fréquemment liée à la personnalité d’un dirigeant, qui marque souvent plus par l’implicite que par l’explicite.

L’identité n’est ni une succession de powerpoints, ni une logique de ratios. L’identité ne se laisse jamais mettre en équation ni cerner par les chiffres. Une entreprise qui se réduit à des chiffres se réduit assez vite à rien. Si elle veut agir dans la durée, et favoriser la création de valeur ajoutée, la résilience, la capacité de mobilisation des équipes, l’entreprise doit s’efforcer de jouer sur son identité bien plus que sur le socle fallacieux des chiffres.

BR : Sur le plan géostratégique et géoéconomique, le recours aux liens identitaires constitue à vos yeux un moyen idoine pour enrayer la montée en puissance à l’échelle planétaire de l’individu-déraciné-et-consommateur que prône la mondialisation. Le rôle-clé de l’identité, son action, son rôle s’appliquent-ils de la même façon aux individus, aux peuples, aux États ? Comment l’identité s’intègre-t-elle dans les rapports de force économiques, politiques, sociaux, culturels… ?

HJ : Si l’on se place dans une perspective historique, il apparaît que l’identité est clé dans tous les processus de résilience ainsi que dans la performance stratégique. On a usé et abusé de la formule de Sénèque, selon laquelle il n’est pas de vent favorable à celui qui ne sait où aller. Je serais tenté de dire qu’il n’y a pas de vent favorable non plus pour celui qui non seulement ne sait pas qui il est, mais en outre, ignore qui l’accompagne sur le bateau.

La capacité à affirmer une identité va de plus en plus s’imposer comme un élément-clé dans les années à venir.

L’idée américaine selon laquelle on doit fermer les yeux sur les questions de sexe, de religion, de culture, d’appartenance à une communauté, aboutit à nier même la notion même de singularité des hommes et des organisations. Or, ce sont justement ces singularités ne se réduisant pas à une valeur monétaire qui vont compter dans les années à venir.

Les entreprises qui se laisseront prendre au piège de l’indifférenciation et de la mondialisation, passeront à côté de cette question-clé de l’identité. L’entreprise sans usine, qui externalise tout, qui sous-traite au point de perdre la maîtrise de ses métiers de base, se trouve en fait réduite à rien, dépassée et dévorée. Prenons l’exemple d’une chaîne de supermarchés : ce sont d’abord des épiciers, avec l’alliance subtile de leurs défauts et leurs qualités, qui in fine produit leur identité. Ce ne sont pas des comptables ou des financiers qui en sont les artisans. Nous avons donc bien là affaire à des logiques intimes, clairement différentes.

BR : Vous écrivez dans votre dernier livre : “La décomposition des nations européennes procède de la censure, de la grande fatigue devant l’histoire et de leur soumission par en haut aux institutions internationales, par en bas aux communautés et minorités revendicatrices.” Comment les peuples peuvent-ils espérer agir pour renouer avec cette énergie vitale et cette confiance en eux qui leur permettront d’affronter les défis à venir ?

BR : Vous écrivez dans votre dernier livre : “La décomposition des nations européennes procède de la censure, de la grande fatigue devant l’histoire et de leur soumission par en haut aux institutions internationales, par en bas aux communautés et minorités revendicatrices.” Comment les peuples peuvent-ils espérer agir pour renouer avec cette énergie vitale et cette confiance en eux qui leur permettront d’affronter les défis à venir ?

HJ : Nous sortons d’une période de prospérité dont nous n’avons pas eu clairement conscience. En France et en Europe, l’immense majorité de la population vit bien. Au regard de l’histoire de l’humanité, je dirai même que ce constat constitue une exception : pacification des territoires, niveau de vie, santé, etc. nous avons prospéré durant ces dernières décennies sur un mode extrêmement privilégié.

Le retour au réel risque d’être quelque peu brutal. Nous allons devoir nous confronter de nouveau aux dures réalités géopolitiques.Le facteur déclenchant sera probablement l’explosion de la classe moyenne. La lucidité politique va s’imposer rapidement à nous.

En outre, l’idée béate dans laquelle se complaît l’Europe, selon laquelle tous les problèmes de ressources sont liés aux marchés et aux prix, va trouver de fait ses limites. Nous allons très vite basculer sur des logiques de survie, n’ayant plus rien à voir avec une approche rationnelle. Et probablement assister demain, avec la question de l’eau, des terres rares ou des terres arables, à des défis semblables à ceux du pétrole hier. Le pétrole est un objet géopolitique, bien avant d’être l’objet du marché. Par la force des choses, nous allons donc être ramenés aux réalités des enjeux géopolitiques. Et notre survie va exiger que soit dès lors prioritairement prise en compte la notion d’intérêt national.

Ne nous leurrons pas : la question de notre survie politique se trouve bel et bien posée. Est-ce que quelque chose qui s’appellera encore la France existera en 2050 ? L’Union européenne existera-t-elle en 2020 ? Pour ma part, ce qui m’inquiète, c’est que nos élites et nos dirigeants ne me paraissent pas formés pour faire face à ces défis. Ces gens ont toujours œuvré dans un monde de continuité. La question était : va-t-on faire +3% ou + 5 % de croissance ?… Oui, nous entrons dans un monde avec des perspectives radicalement différentes. Ce qui veut dire que notre mindset, notre disposition d’esprit, notre logiciel de pensée, et donc toutes nos approches stratégiques, doivent être revus de fond en comble.

C’est là, me semble-t-il, le vrai défi d’actualité pour la pensée française. À savoir la capacité à penser le monde de l’après-mondialisation, du retour des singularités, des identités et des déterminations politiques. Je crois que nous avons tous les atouts pour cela. À condition toutefois de ne pas céder à la paresse ou à la facilité intellectuelle, qui nous conduisent à renoncer et à perdre notre place dans le monde. Ne nous y trompons pas : au-delà des rodomontades et des stupidités de notre politique étrangère – qui jouent assez peu, en fait, sur le long terme – c’est la capacité de la France à être un émetteur d’idées, un diffuseur de pensée, avec une réelle autorité et une authentique aptitude créatrice, qui compte. Mais prenons garde à ce que ces atouts ne soient pas en train de s’épuiser…

00:05 Publié dans Actualité, Entretiens, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hervé juvin, philosophie, différentialisme, entretien, diversité, pluralité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook