samedi, 22 novembre 2025

Henri de Man - l'homme qui avait un Plan...

Henri de Man - l'homme qui avait un Plan...

Jan Huijbrechts

Source: https://www.facebook.com/jan.huijbrechts.9

Hendrik de Man était et reste une figure controversée avec laquelle les socialistes, en particulier, ne se sont jamais réconciliés. Ce mois-ci, cela fait 140 ans qu'il est né à Anvers.

De Man a grandi dans un milieu libéral, littéraire, artistique et flamand – son grand-père maternel était le poète flamingant Jan Van Beers –, ce qui explique pourquoi il s'est intéressé très jeune aux questions flamandes et sociales. Lorsqu'il a rejoint la Jeune Garde socialiste anversoise (SJW) en 1902, il a flirté, comme beaucoup de ceux qui ont grandi dans le milieu où il a lui-même grandi, avec l'anarchisme. Il l'a toutefois rapidement troqué pour la variante radicale du marxisme. Plus tard, il formula toutefois de nombreuses critiques à l'égard du marxisme et, à un stade encore plus avancé, De Man évolua, en tant que cadre du Parti ouvrier belge (BWP), vers une forme de socialisme éthique. Tout cela ne lui a pas porté préjudice. Sous l'aile protectrice du président du BWP, Emile Vandervelde, qui avait reconnu les nombreux talents de De Man, ce dernier est passé de militant SJW et correspondant de divers journaux socialistes à secrétaire de la Centrale pour l'éducation ouvrière.

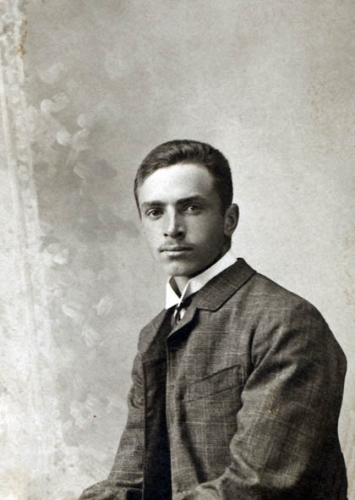

Photo de jeunesse.

Au début de la Première Guerre mondiale, il s'est immédiatement porté volontaire pour la guerre et est devenu officier. Ses expériences au front ont eu une grande influence sur ses idées ultérieures.

Il écrivit plus tard que la guerre avait fondamentalement changé sa perspective sur la lutte des classes et le concept marxiste de « survie du plus apte », et qu'il avait dû « brader » ses anciennes idées marxistes. Grâce à ses idées progressistes, il en est venu à la conclusion que la lutte des classes ne pouvait plus être considérée comme une lutte entre des classes concurrentes et que l'État devait jouer un rôle plus important dans l'émancipation de la classe ouvrière.

Après la guerre, il fut impressionné par les idées du président américain Woodrow Wilson, qui prônait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et il partit pour les États-Unis. À son retour en 1921, il devint directeur de l'École supérieure ouvrière à Uccle. Grâce à son travail dans le domaine de l'« éducation ouvrière », il renoua avec ses contacts d'avant-guerre avec les socialistes allemands. Après avoir accepté le poste de secrétaire de l'Organisation internationale des travailleurs, De Man accepta en 1923 un poste universitaire à l'université de Francfort. Il y fut impressionné par les jeunes vétérans de la Première Guerre mondiale qui voulaient plus que ce socialisme comptable et austère qui ne leur offrait qu'un avenir de remboursements dans le cadre des accords de Versailles. Ils voulaient changer le monde, en accord avec l'esprit du temps, qui respirait la volonté, le dynamisme et le nationalisme.

Influencé par ces idées, propagées notamment par l'aile socio-révolutionnaire du NSDAP naissant, De Man publia en 1926 son ouvrage Zur Psychologie des Sozialismus (en français: Au delà du marxisme), dans lequel il rompait avec le socialisme matérialiste et prônait un socialisme guidé par « l'intuition et des éléments tels que la force, l'énergie, l'inspiration et les instincts ». Un socialisme qui promettait de mettre fin aux humiliations de Versailles.

Après l'arrivée au pouvoir des nationaux-socialistes en Allemagne, De Man perdit sa chaire. Il dut nécessairement retourner dans notre pays, où il œuvra à l'élargissement du mouvement ouvrier et tenta de concevoir un nouveau cadre de réflexion pour le socialisme. Son livre De Socialistische Idee (L'idée socialiste, 1933) fut publié dans de nombreuses langues et fit quelque bruit. Avec le Plan du Travail qu'il avait conçu, il tenta à partir de 1933 de faire barrage aux conséquences de la crise économique. À ses yeux, c'était la meilleure réponse à l'influence croissante du fascisme et du communisme. Hendrik de Man devint vice-président du BWP en 1934 et, après la mort d'Emile Vandervelde en 1938, il lui succéda à la présidence. À cette époque, une profonde méfiance régnait déjà à l'égard de De Man. De plus, connu pour son caractère difficile, de Man avait eu pendant des décennies des conflits violents avec des personnalités importantes au sein et en dehors du BWP, ce qui n'avait pas vraiment contribué à accroître sa popularité.

Après l'arrivée au pouvoir des nationaux-socialistes en Allemagne, De Man perdit sa chaire. Il dut nécessairement retourner dans notre pays, où il œuvra à l'élargissement du mouvement ouvrier et tenta de concevoir un nouveau cadre de réflexion pour le socialisme. Son livre De Socialistische Idee (L'idée socialiste, 1933) fut publié dans de nombreuses langues et fit quelque bruit. Avec le Plan du Travail qu'il avait conçu, il tenta à partir de 1933 de faire barrage aux conséquences de la crise économique. À ses yeux, c'était la meilleure réponse à l'influence croissante du fascisme et du communisme. Hendrik de Man devint vice-président du BWP en 1934 et, après la mort d'Emile Vandervelde en 1938, il lui succéda à la présidence. À cette époque, une profonde méfiance régnait déjà à l'égard de De Man. De plus, connu pour son caractère difficile, de Man avait eu pendant des décennies des conflits violents avec des personnalités importantes au sein et en dehors du BWP, ce qui n'avait pas vraiment contribué à accroître sa popularité.

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, De Man était un homme politique déçu. Son ambitieux Plan du Travail s'était soldé par un échec total. En tant que ministre, De Man avait également échoué. Il affirmait que les pontes de son propre parti et l'attitude hostile des pouvoirs financiers l'avaient contrarié et écarté. Sa désillusion quant au fonctionnement du système des partis et de la démocratie parlementaire en général le poussa vers une conception autoritaire de l'État.

L'invasion allemande du 10 mai 1940 marqua un tournant dramatique dans sa carrière. Selon lui, la capitulation belge du 28 mai scella l'échec du système démocratique parlementaire. Alors que la plupart des dirigeants socialistes fuyaient le pays, De Man resta en Belgique. Il offrit ses services au roi Léopold III et fut le seul homme politique de renom à rester à ses côtés. Les dirigeants du BWP qui avaient fui prirent la décision, le 31 mai 1940 à Limoges, en France, d'exclure De Man du parti. Cette décision fut toutefois gardée secrète jusqu'à ce qu'il puisse être prouvé qu'il agissait réellement en cavalier seul. C'est finalement ce qu'il fit aux côtés de Léopold III.

Le 28 juin 1940, De Man publia un « Manifeste aux membres du parti » controversé, dans lequel il affirmait sans ambages que le rôle du BWP sur la scène politique belge devait être considéré comme terminé. Au cours de l'été et de l'automne 1940, il élabora plusieurs plans visant à réformer en profondeur le paysage politique, mais ceux-ci se heurtèrent aux ambitions du Vlaams Nationaal Verbond (Union nationale flamande), parti collaborateur, et ne suscitèrent pas non plus l'enthousiasme des occupants allemands. Désabusé, De Man, après avoir été licencié de son poste de professeur à l'université de Bruxelles en novembre 1941, choisit de s'exiler volontairement en Haute-Savoie. À la fin de la guerre, il s'enfuit en Suisse où il obtient l'asile politique.

Le 12 septembre 1946, il fut condamné par contumace par le tribunal militaire de Bruxelles à 20 ans de prison et à verser 10 millions de francs belges de dommages et intérêts. Une peine relativement très lourde. Si le jugement ne pouvait être exécuté – ce qui fut le cas, car De Man ne revint jamais en Belgique –, une sanction civile lui retirait sa nationalité belge. L'État belge n'a jamais demandé son extradition, ce qui renforce la supposition de nombreux historiens selon laquelle on préférait se débarrasser de lui et surtout le mettre définitivement hors jeu sur le plan politique. Hendrik De Man est décédé le 20 juin 1953 avec son épouse dans un accident de voiture que certains ont considéré comme un possible suicide...

17:48 Publié dans Belgicana, Biographie, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri de man, socialisme, belgique, belgicana |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Écrire un commentaire