mardi, 12 février 2013

Influence : la vision américaine - Diplomatie publique, soft power...

Influence : la vision américaine

D’où l’idée récurrente d’influencer l’autre pour le rendre un peu moins « autre » et éventuellement un peu plus démocrate, un peu plus amoureux de la liberté à l’américaine, davantage désireux d’en adopter le mode de vie. Cela repose sur une certaine confiance en la valeur universelle du système américain et sur la conviction que celui qui le combat ne peut être qu’en proie à illusion doctrinale, à une méconnaissance de la réalité ou à une passion contraire à la nature humaine : il s’agit donc de le guérir. Par une contre-offensive idéologique.

Durant la guerre froide, la CIA conçoit un plan de « guerre culturelle » ,et conduit, notamment à travers le Congrès pour la Liberté Culturelle, une politique de subventions à des journaux, des livres, des conférences, des manifestations artistiques. Tout cela est censé sauver l’intelligentsia du giron du communisme et offrir une alternative culturelle, politique et morale aux populations de l’Est ou des pays tiers.

L’agence s’emploie à diffuser les auteurs antistaliniens, fussent-ils de gauche, mais aussi le jazz, la peinture abstraite, toutes les formes d’une culture distractive, « jeune », antitotalitaire qui font contraste avec le pesant réalisme socialiste : des gens qui lisent Koestler, sifflent l’air de Porgy and Bess ou aiment la peinture abstraite ne serontt jamais de vrais Rouges, pense-t-on à l’Agence.

Diplomatie publique

L’entreprise eut un prolongement. Eisenhower créa en 1953 l’United States Information Agency qui devait fonctionner jusqu’en 1999 pour mener une politique de vitrine médiatique. Elle lança des publications et manifestations et surtout des radios dont Voice of America émettant en 45 langues et Radio Free Europe, destinée à l’autre côté du rideau de fer. Le but était projeter une « bonne image » des USA, d’offrir à des audiences étrangères des informations auxquelles elles n’avaient pas accès, de promouvoir certaines valeurs en particulier culturelles. L’USIA se chargeait d’entretenir des réseaux d’amis des USA : journalistes et personnalités invités à visiter le pays, boursiers (notamment le programme Fullbright) et contacts avec d’anciens étudiants des universités américaines…

Le tout fut baptisé en 1970 : « diplomatie publique », une diplomatie qui soutient les objectifs politiques en s’adressant directement à l’opinion extérieure. Mais pas au public domestique : l’US Information and Educational Exchange Act de 1948 connu comme Smith-Mundt Act, interdisant de faire de la propagande destinée aux citoyens américains.

Dans la décennie 90, la notion devait tomber en désuétude faute d’ennemi à combattre, l’USIA finit par se « fondre » dans le département d’État).

Pendant un demi siècle, relayée par l’USIS (United State Information Service), la diplomatie publique avait ainsi produit ou exporté des milliers d’heures d’émission, de films, de livres,…, mais aussi établi des contacts avec des milliers de gens pour «raconter au monde l’histoire vue d’Amérique».

Son bilan sera discuté : l’USIA est parfois vue comme un agence de propagande coûteuse qui faisait mal ce que l’autre camp réalisait plus efficacement en sens inverse, relayé par des intellectuels progressistes et profitant du courant de la contre-culture.

Second reproche à la diplomatie publique : était-il vraiment utile de payer des fonctionnaires pour rendre l’Amérique plus populaire alors que James Dean Marilyn Monroe, Elvis Presley , la MGM, puis CNN y parvenaient de cause de façon plus crédible et en rapportant des devises ? D’autres se demandent pareillement si la chute du Mur de Berlin n’est pas à porter au crédit de la télévision de RFA reçue en RDA : elle propageait une image bien plus positive de l’Occident que tout service officiel.

Dans les années qui séparent la fin de l’URSS du 11 septembre, la politique d’influence US semble se confondre au moins dans l’esprit de ses promoteurs avec un « élargissement » du modèle occidental, pour ne pas dire avec le mouvement de l’Histoire. Il s’agit pour les USA de « contrôler la mondialisation » (shapping the globalization), donc d’encourager une mondialisation qui repose autant sur les droits de l’homme et le marché que sur les technologies de la communication et la mondialisation des cultures.

Cette politique quasi pédagogique prend de multiples formes. Ce peut être l’accompagnement du passage à la démocratie des anciens pays socialistes par ONG ou think tanks interposés, aussi bien que l’apologie des autoroutes de l’information comme « agora planétaire ». Le tout dans un contexte où l’influence US semble sans rivale.

Le contrôle de la globalisation

Pour une part, l’influence se privatise. Elle devient une dimension fondamentale de l’intelligence économique. Elle sert d’abord à la conquête des marchés ; là encore, les Américains comprennent qu’il faut combiner soutien politique, imitation des modes de vie, prépondérance des les standards techniques ou juridiques et un imaginaire culturel rendant désirable le made in USA. D’autres facteurs jouent telle la complexité croissante des normes internationales de production, donc le rôle des instances internationales et partant l’intérêt du lobbying.

Citons aussi le poids de mouvements d’opinion concernés par des dimensions écologiques, sociales ou sécuritaires de l’activité économique donc le rôle des ONG et des « parties prenantes », les facteurs d’image et de réputation dans la compétitivité des firmes… Autant de raisons pour les entreprises de se lancer à dans une politique internationale d’influence positive, voire agressive. Elles sont à la merci d’une rumeur sur Internet, d’une mise au pilori par une ONG, d’une attaque médiatique, d’une offensive informationnelle : elles doivent se préserver d’une influence déstabilisatrice comme une « e-rumeur ».

Parallèlement, une notion prend de l’importance dans les années 90 : celle d’affaire, action ou coopération civilo-militaires (qui donnent toujours le sigle ACM). Elle est liée à des conflits typiques de la fin du XX° siècle : des États disloqués, en proie à des guerres civiles, ou des situations indécises entre guerre et paix où des violences armées sont menés sporadiquement par des groupes ethniques, politiques, criminels voire mêlant les trois. L’intervention des forces occidentales, avec ou sans mandat des Nations Unies appelle une politique de reconstruction de la paix ou de la nation (peace building, nation building) ou, pour le moins, la gestion d’une situation indécise. À rebours de leur fonction traditionnelle (affronter symétriquement une autre troupe en uniforme jusqu’à la victoire politique scellée par le traité de paix), les troupes sont confrontées à des situations où il s’agit de contrôler l’exercice de la violence pour en freiner l’escalade. Il est tout aussi nécessaire de recréer les conditions d’une vie « normale » sur des territoires livrés au chaos. Surtout dans la période qui mène à la mise en place d’autorités civiles reconnues, les troupes sont de facto chargées de tâches humanitaires, économiques administratives, politiques, bref non militaires. Cela les met au contact de civils, d’ONG, d’organisations internationales, de forces politiques, d’autres armées, d’entreprises… et bien sur des médias . Cette quête pratique n’est pas forcément désintéressée : les ACM peuvent rapporter des dividendes en termes d’image, de contrats de reconstruction pour ses entreprises, d’adoption de normes favorables à ses industries, …. Intérêts publics et privés peuvent se trouver liés comme civils et militaires. Mais l’objectif immédiat est surtout de contribuer à la stabilité du pays par des relations fiables avec les autres acteurs, un mélange entre action d’urgence et relations publiques.

La quête du soft power

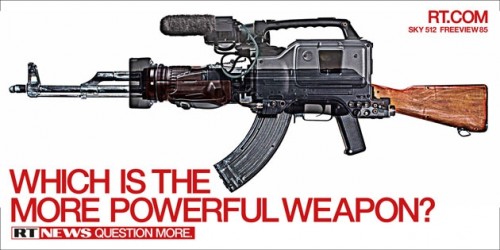

Aux USA et dans la même période que l’influence trouve son nouveau nom : soft power. L’expression lancée par le doyen Joseph S.Nye gagne le statut de concept clé des relations internationales. Si l’Amérique prédomine dans le domaine du «hard power», en particulier militaire, dit en substance Nye, elle doit aussi son statut d’hyperpuissance à sa capacité de séduire et d’attirer. La notion recouvre le rayonnement de l’Amérique, dû à sa technologie, à sa réputation, à ses artistes, à son cinéma, à ses université, … et autres choses où le gouvernement a peu de responsabilité, mais elle repose aussi sur sa diplomatie, sa capacité de convaincre et d’entraîner dans les organisations internationales. Amener les autres à désirer ce que vous voulez « sans carotte ni bâton » : voilà qui est tentant mais résonne un peu comme un vœu pieux.

Ce débat plutôt abstrait avant le 11 septembre prend une tout autre tournure en 2001. L’Amérique découvre alors la haine qu’elle suscite. Pour une part, les néo-conservateurs qui tenaient en réserve leurs plans contre les États voyous, leur guerre « préemptive » voire leur « quatrième guerre mondiale » contre le terrorisme jouent la carte du dur.

Parallèlement le recours à l’influence douce semble redevenir un saint Graal de la géopolitique US ou une ressource mystérieuse que l’Amérique devrait retrouver pour mettre fin à l’animosité.

L’appel à rétablir un soft power submergé par l’antiaméricanisme et décrédibilisé par une guerre contreproductive devient une des constantes du discours critique contre G.W. Bush. Ce slogan résonne souvent comme un pathétique « Aimez nous ». Ainsi, lorsque Francis Fukuyama rompt avec le camp néo conservateur, l’ancien chantre de la fin de l’histoire oppose la mauvaise méthode, la promotion de la démocratie par les armes, à la «bonne», celle qui consisterait à restaurer le soft power. Il ne faudrait pas renoncer au principe wilsonien, mais, parallèlement recommencer à négocier, à rechercher le consensus de ses alliés, à mener une action à travers des ONG et des organisations internationales régionales. Il est tentant de traduire : se rendre aimable, en somme.

Il serait caricatural de faire du soft power un monopole des démocrates, et de croire les républicains forcément partisans du «hard». La nuance entre diplomatie publique, soft power et influence renseigne davantage sur le locuteur que sur le contenu de la politique qu’elle recouvre.

Ainsi, quand Nye déclare que "l'Amérique doit mélanger le pouvoir dur et soft en un "pouvoir intelligent" (smart power), comme elle le faisait du temps de la guerre froide.", pareille nostalgie ne caractérise pas exactement un progressiste. Du reste, dans le camp conservateur, beaucoup en appellent à une grande politique qui tarirait les sources de l’extrémisme religieux et restaurerait une image de leur pays dont les sondages –ils en sont grands consommateurs - montrent la dégradation depuis six ans.

Une des premières réactions de l’administration Bush en 2001, fut de recréer un sous-secrétariat d’État à la diplomatie publique. Il fut d’abord confié à la publicitaire Charlotte Beers ; elle s’employa à produire des vidéos démontrant la liberté de culte dont jouissent les musulmans aux USA. Au fur et à mesure des guerres d’Afghanistan et d’Irak apparurent des radios arabophones et même une télévision, al Hurrah, censée concurrencer al Jazeera, mais avec un succès modéré dans le monde arabe. Parallèlement, l’administration Bush créa un Bureau d’Influence Stratégique (Office of Strategic Influence): il fallut le dissoudre lorsque la presse révéla qu’il risquait de mener des actions de désinformation qui toucheraient les citoyens américains.

Mais la diplomatie publique n’est pas seulement l’affaire des hauts fonctionnaires : le secteur privé intervient dans la promotion de l’Amérique. Ainsi Walt Disney produisant avec le département d’État des films présentant le pays à ses visiteurs ou les entreprises qui créent des « cercles d’influence » avec des groupes de journalistes ou des chambres de commerce. De la même façon, nombre d’opérations sont sous-traitées à des « agences de communication » ou assimilées qui, suivant le cas, «vendent» l’opposition à Saddam et la thèse des armes de destruction massive (comme le groupe Rendon) avant la guerre d’Irak ou, après, s’assurent de la bonne orientation de la presse locale (comme le Lincoln Group).

Soft Obama

Les années Obama ont-elles changées la pratique de l'influence stratégique d'État ?

La personnalité même du président devenu star internationale avant son élection et nobelisé au seul bénéfice de l'image est en soi un exemple de "branding". Il "était" la marque USA dans toute sa splendeur, et rendait visible l'idée de soft power, comme s'il lui suffisait d'apparaître pour réconcilier l'Amérique avec le monde. La communication de la Maison Blanche exploite largement l'effet de contraste : elle oppose sa pratique apaisée à la brutalité de G.W. Bush. Très vite Hillary Clinton prend le relais, elle qui se réclame de Joseph Nye et de son smart power : la nouvelle Amérique utilisera suivant le cas sa puissance militaire, diplomatique, économique... mais aussi culturelle pour accomplir ses objectifs internationaux dont le moindre n'était pas de lutter contre "l'extrémisme violent" et de dissiper les fantasmes dont est sensé se nourrir l'antiaméricanisme. Bien entendu, l'enthousiasme des débuts se heurtera aux réalités assez vite.

Si le soft power est un état idéal ou un résultat désiré, l'influence, la lutte idélogique, la présence médiatique, la "com", la mise en valeur de l'image américaine (éventuellement à travers celle de son président) en sont les moyens. Du coup, le terme "diplomatie publique" perd ses connotations de Guerre foide et d'anti-communisme républicain. On parle désormais d'une "nouvelle diplomatie publique" qui reposerait moins sur l'utilisation de grands médias émettant vers l'étranger (telle la télévision arabophone al Hurrah) que sur la présence sur les réseaux sociaux, le prestige culturel, la coopération avec les ONG et la société civile pour véhiculer le bon message...

Plus précisément, l'administration Obama joue de ses atouts comme ses bonnes relations avec les entreprises de la Silicon Valley. Sa stratégie devient ostensiblement "2.0". Tandis que l'armée (qui ne fait désormais plus de "psyops" mais des "Military Informations Strategic Operations", ce qui sonne moins redoutable), la diplomatie américaine devient "e-diplomacy". Les représentants des USA, militaires ou diplomates, sont invités à être très présents sur les réseaux sociaux, à y faire du "storytelling" et à délivrer y compris à des audiences étrangères leur message de soutien aux objectifs de leur pays.

Parallèlement l'Amérique affiche sa volonté de soutenir les cyberdissidences et de lutter pour que s'épanouisse en ligne une société civile sans frontières. Hillary Cliton, en particulier, présente le droit de se connecter comme un droit de l'homme et milite pour des "technologies de libération" : l'extension d'Internet, échappant au contrôle des régimes étatiques est sensée apporter à la fois des bénéfices économiques, politiques (favoriser la démocratie pluraliste) aussi favoriser l'épanouissement d'une indispensable société civile. Du coup la cause universelle du Net se confond avec les intérêts des USA, première société de l'information de la planète (comme pendant la Guerre froide, ils se confondaint avec la défense universelle des libertés politiques).

La lutte pour la liberté du Net, se concrétise par le refus de principe de laisser des entreprises américaines vendre des techniques de censure à des gouvernements dictatoriaux mais aussi la volonté de fournir aux "blogueurs démocrates" de la formation ou des outils et logiciels pour échapper à la police. Même si les mauvais esprits font remarquer que les États Unis changent d'attitude lorsqu'il s'agit de lutter contre Wikileaks ou Megaupload...

Smart power, "nouvelle" diplomatie publique : le vocabulaire change, mais les fondamentaux restent les mêmes : l'Amérique retrouve spontanément sa tentation de convertir le reste du monde à ses valeurs pour protéger sa propre sécurité (en vertu du vieux principe kantien que les démocraties ne se font pas la guerre), mais aussi sa prospérité. Et elle tend facilement à se persuader que les outils de la communication garantissent la liberté et l'harmonie des peuples, ce qui est très exactement la définition de l'idéologie de la communication.

00:05 Publié dans Définitions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : définition, soft power, états-unis, diplomatie, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.