Nous sommes la seule civilisation à avoir déconstruit le cosmos. En forçant le trait, on pourrait dire que l'apocalypse n'est pas devant nous mais derrière nous. L'univers des sociétés traditionnelles avait un ordre permettant de s'orienter vers le haut ou le bas. Cet univers, tel l'Atlantide, a été englouti dans l'espace infini, homogène et isotrope de la Révolution scientifique. L'Occident est la seule civilisation à avoir provoqué un tel engloutissement. Cela ne signifie pas qu'il est supérieur aux autres civilisations, ni qu'il leur est inférieur, mais qu'il a une spécificité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Cela signifie-t-il que nous allons avoir un clash de civilisations ? Je n'en sais rien.

L'engloutissement du cosmos peut être daté du procès de Galilée en 1633, mais il faut relativiser. On parle volontiers de révolution copernicienne mais c'est étrange car cet astronome n'a joué presque aucun rôle dans la naissance de la nouvelle science. Giordano Bruno, l'un des seuls à se réjouir de l'avènement d'un cosmos infini, meurt sur le bûcher en 1600. En 1611, le poète anglais John Donne publie son Anatomy of the World avec ce vers resté célèbre, « Tis all in pieces, all coherence gone » (Tout s'est effondré en mille miettes, toute cohérence est perdue). On ne saurait mieux dire qu'il n'y a plus d'ordre cosmique. Lorsque Blaise Pascal le redira un demi-siècle plus tard avec sa célèbre formule sur le silence des espaces infinis, toute l'Europe savante avait pris acte de la disparition non seulement d'un cosmos traditionnel, mais des conditions qui rendent un cosmos possible. Par exemple, reconnaître une différence qualitative entre le ciel et la terre. Cette différence avait déjà été rendue problématique par l'astronome Tycho Brahé avec sa découverte d'une nova en 1572. Avec Newton (1687), cette différence disparaît complètement et, pour autant que nous puissions en juger, définitivement. Quelques années avant la Révolution française a lieu une éclipse de soleil. Le peuple de Paris danse dans les rues. Cette éclipse l'amuse car il n'y voit plus un signe divin comme un prêtre inca dans une aventure de Tintin. Les cieux sont devenus une grande mécanique céleste.

Donne avait posé un diagnostic. Descartes, lui, décida d'aller plus loin. Dès 1637, date de la publication de son Discours de la méthode, il mesure l'énorme impact culturel de la révolution scientifique, à savoir l'impossibilité pour l'homme de trouver sa place, voire une place dans l'univers. Pour paraphraser Pascal, quoi de plus effrayant que de se voir ici plutôt que là sans qu'il y ait une raison à cette différence topologique ? Où suis-je et qui suis-je, si je n'arrive plus à dire pourquoi j'occupe tel lieu plutôt que tel autre, si je n'arrive plus à m'assigner une place dans la création ? Suis-je un crapaud ou un ange ? Un prince ou un manant ? Ne sommes-nous pas tous égaux du vermisseau à Mozart ? Comment savoir ? A quelle certitude puis-je encore accéder ?

La réponse de Descartes est restée célèbre : « je pense donc je suis ». Autrement dit, le monde, l'univers, le cosmos pourraient être une illusion, pourraient même ne pas être, mais il est impossible que moi je ne sois point. Et si c'est impossible, c'est parce que je pense ou, comme dira Descartes, parce que je suis une chose pensante. Même si je pensais mal ou faux, il n'en resterait pas moins que je penserais.

Jusque-là, on croit comprendre et le raisonnement de Descartes, finalement, est simple. Mais cette simplicité n'est qu'apparente. Car cette « chose pensante », ce moi qui voulait retrouver de quoi se situer dans le temps et dans l'espace, n'est pas lui-même dans le temps et dans l'espace. Il n'est justement pas une chose repérable. Le moi, même s'il est certain d'être, n'a pas pour autant retrouvé un monde.

La question qui se posera à Descartes et à tous ses successeurs sera de savoir comment cette irrepérable « chose » pensante pourrait retrouver un cosmos et, surtout, s'y situer. En fait, nous n'avons jamais pu répondre à cette question et le silence des espaces infinis est toujours aussi angoissant qu'à l'époque de Pascal. Nous n'avons pas retrouvé le cosmos perdu de la Révolution scientifique.

Cet échec explique beaucoup de choses. Deux philosophes contemporains, Rémi Brague et Olivier Rey viennent chacun de publier un ouvrage sur la démesure. Interviewés par Alain Finkielkraut dans sa célèbre émission Réplique, ils ont fait allusion à l'éclatement du cosmos provoqué par la Révolution scientifique, observant que si notre univers est un espace infini, la porte est grande ouverte pour toutes les démesures. Mais ils se sont contentés d'une allusion et c'est bien dommage. Car dans la modernité nous n'avons pas du tout affaire à un grand élan prométhéen visant à dépasser toute limite, pour la simple raison que la notion de dépassement n'a aucun sens dans un espace infini. A moins qu'avec un certain Stephen Hawking on fasse l'hypothèse que l’espace-temps est fini mais sans bord. Toutefois, à s'engager dans d'aussi subtiles distinctions, on prend un risque, celui de dire tout et son contraire. Pourquoi ne pas proposer l'hypothèse inverse, à savoir que l'espace-temps est infini mais qu'il a des bords ? De telles propositions n'ont aucun sens, mais elles impressionnent dans les salons où l'on cause et parfois même dans des centres de recherche.

Jan Marejko, 26 janvier 2015

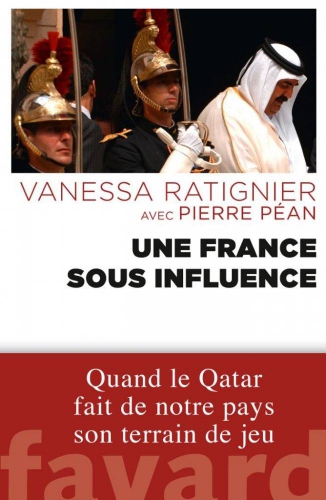

Pourquoi les Qataris ont-ils été exonérés de toutes taxes immobilières, y compris sur la plus value, alors que les contribuables français, y compris les plus démunis, la payent plein pot ? Pourquoi le club de foot le plus prestigieux, le PSG a-t-il été offert à cet Emirat ? Pourquoi des hôtels particuliers et des châteaux, classés patrimoine mondial, ont-ils été vendus aux oligarques de Doha ? Pourquoi le couple Hamad-Sarkozy ont-ils décidé de détruire la Libye ? Pourquoi la droite au pouvoir a-t-elle autorisé le premier émirat financier du terrorisme islamiste d’investir les banlieues pour prendre en charge les français de la diversité ?A ces questions et à bien d’autres encore, Vanessa Ratignier et Pierre Péan répondent avec l’audace des journalistes libres et l’obstination des écrivains qui ne craignent pas les puissants. Dans la quatrième de couverture, on lit que « Nombre d’États du Golfe lorgnent sur le patrimoine français et tentent, des pétrodollars plein les poches, d’acheter tout ce qui peut l’être avant épuisement de l’or noir. Jusqu’ici nos dirigeants leur avaient résisté – du moins en apparence -, offusqués par tant d’audace. Mais, avec le Qatar, c’est une tout autre histoire. La France est devenue le terrain de jeu sur lequel la famille Al-Thani place et déplace ses pions politiques, diplomatiques, économiques, immobiliers ou industriels ».

Pourquoi les Qataris ont-ils été exonérés de toutes taxes immobilières, y compris sur la plus value, alors que les contribuables français, y compris les plus démunis, la payent plein pot ? Pourquoi le club de foot le plus prestigieux, le PSG a-t-il été offert à cet Emirat ? Pourquoi des hôtels particuliers et des châteaux, classés patrimoine mondial, ont-ils été vendus aux oligarques de Doha ? Pourquoi le couple Hamad-Sarkozy ont-ils décidé de détruire la Libye ? Pourquoi la droite au pouvoir a-t-elle autorisé le premier émirat financier du terrorisme islamiste d’investir les banlieues pour prendre en charge les français de la diversité ?A ces questions et à bien d’autres encore, Vanessa Ratignier et Pierre Péan répondent avec l’audace des journalistes libres et l’obstination des écrivains qui ne craignent pas les puissants. Dans la quatrième de couverture, on lit que « Nombre d’États du Golfe lorgnent sur le patrimoine français et tentent, des pétrodollars plein les poches, d’acheter tout ce qui peut l’être avant épuisement de l’or noir. Jusqu’ici nos dirigeants leur avaient résisté – du moins en apparence -, offusqués par tant d’audace. Mais, avec le Qatar, c’est une tout autre histoire. La France est devenue le terrain de jeu sur lequel la famille Al-Thani place et déplace ses pions politiques, diplomatiques, économiques, immobiliers ou industriels ».

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg