Guillaume Faye et la Russie

Par Robert Steuckers

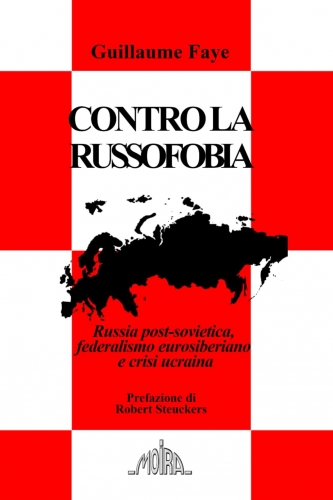

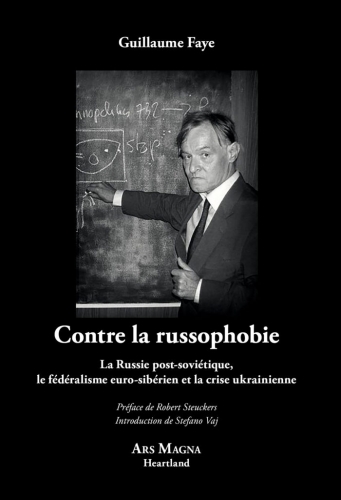

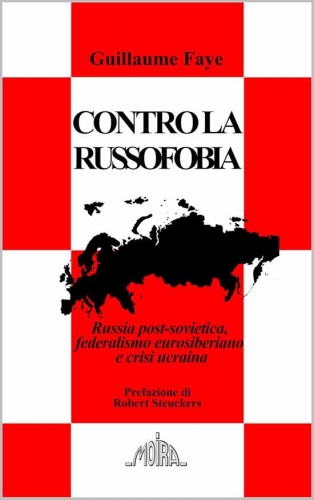

Préface à l'anthologie de textes de Guillaume Faye consacrés à la Russie et traduits en italien. Intitulée Contro la russofobia: Russia post-sovietica, federalismo eurosiberiano e crisi ucraina, cet ouvrage vise, pour l'essentiel, à réfuter les ragots colportés sur la personne de Faye, le décrivant comme "atlantiste" et partisan de l'Occident. Ces textes datent tous de la dernière décennie de Faye et constituent, en quelque sorte, un testament politique. Pour commander: https://www.amazon.it/dp/B0FP8VC5RC?ref=cm_sw_r_ffobk_cp_...

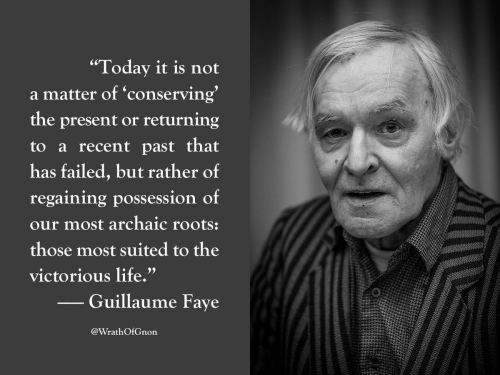

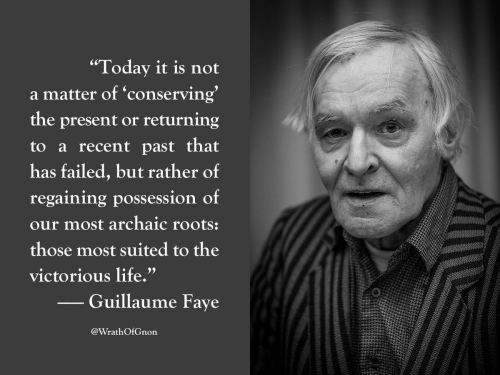

Guillaume Faye a tenu longtemps un blog qui, hélas, n’a pas été assez connu voire a été délibérément ignoré par ses ennemis de tous horizons. Dans ce blog, Guillaume Faye traitait, avec le brio qu’on lui connait, les grands thèmes de notre époque. La Russie y tenait toutefois une place privilégiée. Tous comptes faits et six ans après sa disparition, la teneur de ses textes sur la Russie actuelle et sur les initiatives de son président est tout à la fois dense et agile : elle permet à l’honnête homme et au diplomate européen potentiel, soit le diplomate d’une autre Europe qu’il faut malgré tout espérer voir advenir, d’acquérir les bases essentielles et nécessaires pour pouvoir juger correctement la Russie, son histoire, son système politique, son essence, et pour traiter avec elle, au-delà de toutes les mièvreries et les hystéries idéologiques qui ont mené l’Europe à sa déchéance actuelle. Faye fut certes le théoricien d’une certaine identité européenne qui, pour renaître, devrait se dé-coloniser et organiser la remigration, mais il ne fut pas que cela : il fut un esprit capable d’arraisonner le réel au départ de nombreuses de ses facettes, selon un perspectivisme bien compris, suite à une bonne lecture de Nietzsche.

Le tropisme russe, chez Faye, est toutefois ancien, bien que Français de l’Ouest, il ne se soit jamais frotté dès l’enfance ou l’adolescence à des faits russes, exprimés par des personnalités issues directement de l’espace russe ou de l’émigration blanche. A la fin des années 1970, la mouvance dite de « nouvelle droite », en laquelle il oeuvrait, avait commencé à adopter des positions très critiques à l’égard de la civilisation américaine, à l’importation en Europe de la sous-culture américaine et aux pratiques de la politique étrangère américaine, sur des tons différents de l’hostilité aux Etats-Unis que cultivaient les milieux de gauche suite, par exemple, à la guerre du Vietnam ou aux appuis apportés aux bourgeoisies compradores d’Amérique ibérique. Plus tard, les passerelles entre les deux modes d’anti-américanisme critique se feront de plus en plus nombreuses.

Stefano Vaj et moi-même, nous nous sommes connus en juin 1979 lors d’une réunion organisée par Faye à Paris dans le cadre de sa mission de directeur du « Département Etudes et Recherches » du GRECE. Il convient de rappeler qu’il s’est acquis de cette mission avec un extraordinaire brio, jusqu’à son départ du GRECE, fin 1986. Les textes, souvent inédits, qu’il a produits dans le cadre de cette mission, prouvent l’extrême pertinence de sa pensée en bon nombre de domaines. Dans ces textes, épars, dispersés, rejetés par sa « hiérarchie » à qui il faisait de l’ombre à son corps défendant, l’affirmation européenne, contre l’hégémonisme américain, tient une place prépondérante.

Stefano Vaj et moi-même, nous nous sommes connus en juin 1979 lors d’une réunion organisée par Faye à Paris dans le cadre de sa mission de directeur du « Département Etudes et Recherches » du GRECE. Il convient de rappeler qu’il s’est acquis de cette mission avec un extraordinaire brio, jusqu’à son départ du GRECE, fin 1986. Les textes, souvent inédits, qu’il a produits dans le cadre de cette mission, prouvent l’extrême pertinence de sa pensée en bon nombre de domaines. Dans ces textes, épars, dispersés, rejetés par sa « hiérarchie » à qui il faisait de l’ombre à son corps défendant, l’affirmation européenne, contre l’hégémonisme américain, tient une place prépondérante.

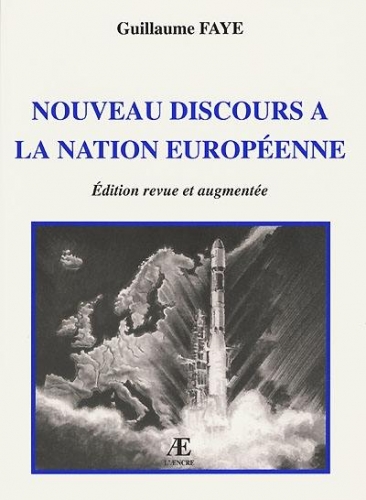

En tant que Français, Faye reposait une bonne part de ses arguments sur les principes du non-alignement gaullien, théorisés notamment par Maurice Couve de Murville (qui fut nommé ministre des affaires étrangères en 1958) et Michel Jobert (ministre des affaires étrangères en 1973-74, opposé aux immixtions de Kissinger dans les affaires européennes). Jobert préfacera d’ailleurs l’ouvrage capital de Faye, Nouveau Discours à la Nation européenne (Albatros, janvier 1985), livre qui sera considérablement amplifié en 1999, dans une seconde édition parue chez L’Aencre. Je vais y revenir.

En tant que Français, Faye reposait une bonne part de ses arguments sur les principes du non-alignement gaullien, théorisés notamment par Maurice Couve de Murville (qui fut nommé ministre des affaires étrangères en 1958) et Michel Jobert (ministre des affaires étrangères en 1973-74, opposé aux immixtions de Kissinger dans les affaires européennes). Jobert préfacera d’ailleurs l’ouvrage capital de Faye, Nouveau Discours à la Nation européenne (Albatros, janvier 1985), livre qui sera considérablement amplifié en 1999, dans une seconde édition parue chez L’Aencre. Je vais y revenir.

Le contexte des années 1970 est donc celui qui a éveillé un anti-américanisme militant dans la mouvance dite de « nouvelle droite ». Pourquoi ce rejet, précisément à ce moment-là de l’histoire européenne et mondiale ? Les Etats-Unis sous la présidence de Jimmy Carter connaissaient un ressac, du moins en apparence : la débâcle au Vietnam en 1975 (mais la présence américaine n’y était plus vraiment nécessaire vu l’alliance implicite avec la Chine de Mao suite aux tractations très habiles de Kissinger en 1972), l’endettement considérable que ce conflit indochinois avait provoqué dans les finances de l’Etat américain, le phénomène de la stagflation qui s’installait dû au manque de volonté d’investissement des milieux économiques américains donnaient l’impression que l’on avait affaire à une grande puissance sur le déclin, dont il fallait se débarrasser de la tutelle. Un tel rejet semblait alors possible. Carter avait tourné le dos au « réalisme politique » du tandem Kissinger-Nixon et opté pour un « soutien aux droits de l‘homme » partout dans le monde même chez des alliés des Etats-Unis (Somoza au Nicaragua, par exemple), soit pour un « idéalisme libéral », le terme « libéral » étant, dans le langage politique américain, le synonyme de ce qu’est pour nous le « gauchisme ».

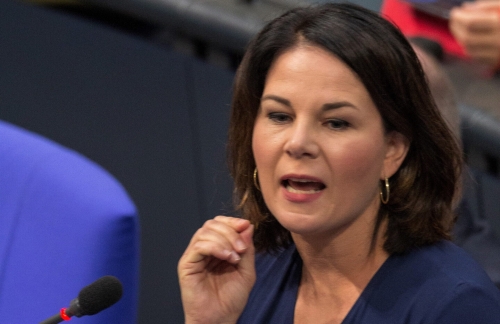

Il resterait beaucoup à écrire pour expliquer à nos contemporains, et surtout aux « millenials » ce que furent ces années 1975-1980, où les grands problèmes irrésolus de notre troisième décennie du 21ème siècle ont émergé sur la scène internationale. Rappelons que les thèses pessimistes et alarmistes du Club de Rome commencent à circuler à partir de 1975, que le phénomène des « boat people » annonce, dès la chute de Saïgon, les problèmes de migrations massives vers l’Europe et l’Amérique du Nord, que le facteur religieux et l’opposition chiites/sunnites redeviennent cruciaux avec l’avènement de Khomeiny en Iran, que le « gauchisme » de Carter fera place dès 1979 à une autre déviance idéologique, le néolibéralisme de Thatcher et de Reagan (entraînant le monde dans une spirale socialement descendante, surtout depuis la crise de 2008), que des vagues successives et persistantes d’écologisme politisé et déréalisant ont envahi depuis 1979 les parlements de toutes les nations de l’américanosphère (terme inventé par Faye) pour culminer dans les errements dramatiques de l’avant-dernier gouvernement allemand dit « feu tricolore » (Ampel).

Il resterait beaucoup à écrire pour expliquer à nos contemporains, et surtout aux « millenials » ce que furent ces années 1975-1980, où les grands problèmes irrésolus de notre troisième décennie du 21ème siècle ont émergé sur la scène internationale. Rappelons que les thèses pessimistes et alarmistes du Club de Rome commencent à circuler à partir de 1975, que le phénomène des « boat people » annonce, dès la chute de Saïgon, les problèmes de migrations massives vers l’Europe et l’Amérique du Nord, que le facteur religieux et l’opposition chiites/sunnites redeviennent cruciaux avec l’avènement de Khomeiny en Iran, que le « gauchisme » de Carter fera place dès 1979 à une autre déviance idéologique, le néolibéralisme de Thatcher et de Reagan (entraînant le monde dans une spirale socialement descendante, surtout depuis la crise de 2008), que des vagues successives et persistantes d’écologisme politisé et déréalisant ont envahi depuis 1979 les parlements de toutes les nations de l’américanosphère (terme inventé par Faye) pour culminer dans les errements dramatiques de l’avant-dernier gouvernement allemand dit « feu tricolore » (Ampel).

Ce gouvernement, présidé par le socialiste Olaf Scholz, comptait dans ses rangs une ministre, Annalena Baerbock, qui a réussi à porter au pinacle le cartérisme antiréaliste des années 1970, avec les résultats désastreux que l’on aperçoit aujourd’hui. Tel était donc le contexte dans lequel nous travaillions, Vaj et moi-même, avec Faye, à la fin de cette décennie dont les événements et les trouvailles idéologiques malsaines nous taraudent encore aujourd’hui et nous obligent à faire face à une dépolitisation totale, dont nous n’imaginions pas la survenance dans une telle ampleur. Ou si, oui, nous l’imaginions dans nos scénarios les plus outrés, nous aurions été enclins à penser qu’elle n’aurait qu’un règne très fugace, renversée aussitôt par des « restaurateurs du politique » comme l’entendait Julien Freund, le mentor de Faye.

Ce gouvernement, présidé par le socialiste Olaf Scholz, comptait dans ses rangs une ministre, Annalena Baerbock, qui a réussi à porter au pinacle le cartérisme antiréaliste des années 1970, avec les résultats désastreux que l’on aperçoit aujourd’hui. Tel était donc le contexte dans lequel nous travaillions, Vaj et moi-même, avec Faye, à la fin de cette décennie dont les événements et les trouvailles idéologiques malsaines nous taraudent encore aujourd’hui et nous obligent à faire face à une dépolitisation totale, dont nous n’imaginions pas la survenance dans une telle ampleur. Ou si, oui, nous l’imaginions dans nos scénarios les plus outrés, nous aurions été enclins à penser qu’elle n’aurait qu’un règne très fugace, renversée aussitôt par des « restaurateurs du politique » comme l’entendait Julien Freund, le mentor de Faye.

A ce propos, il y avait ce curieux roman « national-bolchevique » de Jean Dutourd, Mascareigne, où un militant communiste notoire devient président de la France pour se muer en un nouveau dictateur bonapartiste…

A ce propos, il y avait ce curieux roman « national-bolchevique » de Jean Dutourd, Mascareigne, où un militant communiste notoire devient président de la France pour se muer en un nouveau dictateur bonapartiste…

Le pandémonium qui se mettait en place entre 1975 et 1980 ne rencontrait que peu d’opposition. Le soft power qui l’orchestrait en coulisses brouillait pistes et repères, édulcorant les corpus doctrinaux en place, ceux de droite comme ceux de gauche, ceux de tradition maurassienne en France comme ceux de tradition marxiste à Paris ou ailleurs ou comme ceux du vieux libéralisme chanté par un Raymond Aron. Les uns comme les autres tentaient de se mettre au diapason des nouveaux engouements idéologiques : on a vu apparaître ainsi du marxisme écologisé ou du conservatisme vert ou un libéralisme, propre aux droites conventionnelles, aveugle aux problèmes des migrations croissantes, etc.

La confusion idéologique était généralisée : nous avions Reagan, adulé par les droites oublieuses de l’antilibéralisme de tous les anciens conservatismes, qui craignait en paroles l’Armageddon et l’Axe du Mal mais dont les services reprenaient certaines pratiques libérales-gauchistes préconisées par son prédécesseur Carter en soutenant, avec le Vatican, le mouvement Solidarnosc en Pologne, ce qui amena Faye à parler de « reagano-papisme », un mélange de protestantisme quaker américain, de libéralisme anglo-saxon outrancier et de vaticanisme moderniste. Bref une soupe abracadabrante…

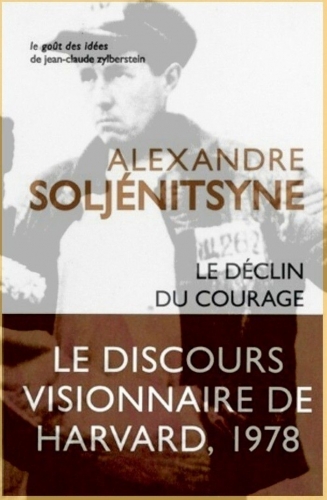

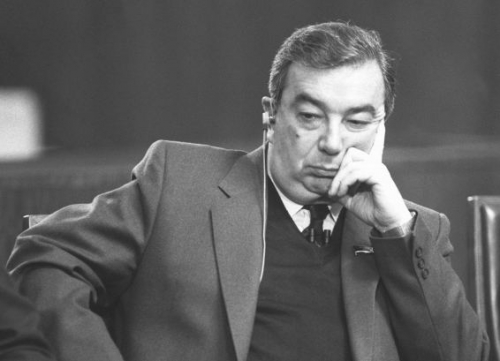

Face à cette confusion « impolitique », l’URSS de Brejnev apparaissait comme un pôle certes archaïque, désuet en bien de ses aspects, mais un pôle plus rationnel, plus réaliste que le pandémonium déclenché par les services dans l’américanosphère. En dépit de l’anticommunisme professé par la mouvance néo-droitiste ou par les autres formes de conservatismes (édulcoré ou non), la « soviétosphère » apparaissait plus traditionnelle, en dépit du vernis communiste. La figure emblématique de l’anticommunisme en Occident, à l’époque, était Alexandre Soljénitsyne. Or, dès 1978, à l’occasion d’un discours à Harvard, ce dernier se met à fustiger l’Occident et ses travers, redevenant un slavophile inutilisable pour les services occidentaux, au contraire des « occidentalistes » de la dissidence libérale russe.

Face à cette confusion « impolitique », l’URSS de Brejnev apparaissait comme un pôle certes archaïque, désuet en bien de ses aspects, mais un pôle plus rationnel, plus réaliste que le pandémonium déclenché par les services dans l’américanosphère. En dépit de l’anticommunisme professé par la mouvance néo-droitiste ou par les autres formes de conservatismes (édulcoré ou non), la « soviétosphère » apparaissait plus traditionnelle, en dépit du vernis communiste. La figure emblématique de l’anticommunisme en Occident, à l’époque, était Alexandre Soljénitsyne. Or, dès 1978, à l’occasion d’un discours à Harvard, ce dernier se met à fustiger l’Occident et ses travers, redevenant un slavophile inutilisable pour les services occidentaux, au contraire des « occidentalistes » de la dissidence libérale russe.

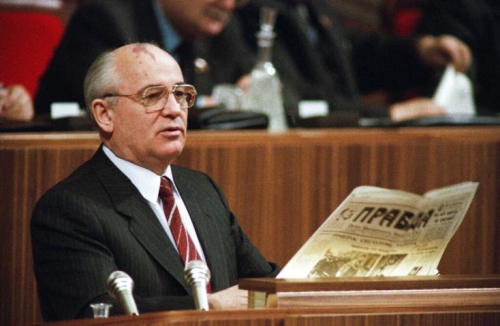

Les ouvrages ultérieurs de Soljénitsyne accentueront encore cette slavophilie qui accompagnera toutes les « droites » (ou mouvances considérées comme telles) hostiles à l’hégémonisme américain. Ce qui amena Faye à prononcer en privé l’un de ses célèbres bons mots : « La France doit adhérer au Pacte de Varsovie!». Il pensait même en faire le titre d’une bonne brochure militante, arguant que la position, encore quelque peu « tierce » de la France dans les années 1980, lui permettrait de sortir de l’impasse que devenait ce qu’il appelait le « Gros-Occident ». Boutade, mi polissonne mi sérieuse, énoncée au même moment où, en Allemagne, un formidable aréopage, venu des gauches comme des droites, envisageait la neutralisation des deux états allemands, de la Pologne, de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie et des trois états du Benelux. Juste avant et juste après la perestroïka de Gorbatchev, cela bouillonnait ferme dans les espaces non-conformistes d’Europe, plus nombreux et mieux formés que ceux qui subsistent vaille que vaille aujourd’hui.

Les ouvrages ultérieurs de Soljénitsyne accentueront encore cette slavophilie qui accompagnera toutes les « droites » (ou mouvances considérées comme telles) hostiles à l’hégémonisme américain. Ce qui amena Faye à prononcer en privé l’un de ses célèbres bons mots : « La France doit adhérer au Pacte de Varsovie!». Il pensait même en faire le titre d’une bonne brochure militante, arguant que la position, encore quelque peu « tierce » de la France dans les années 1980, lui permettrait de sortir de l’impasse que devenait ce qu’il appelait le « Gros-Occident ». Boutade, mi polissonne mi sérieuse, énoncée au même moment où, en Allemagne, un formidable aréopage, venu des gauches comme des droites, envisageait la neutralisation des deux états allemands, de la Pologne, de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie et des trois états du Benelux. Juste avant et juste après la perestroïka de Gorbatchev, cela bouillonnait ferme dans les espaces non-conformistes d’Europe, plus nombreux et mieux formés que ceux qui subsistent vaille que vaille aujourd’hui.

En 1984, avec l’avènement de Gorbatchev et son projet de « Maison commune » désoviétisée, les apriori antisoviétiques habituels commencent à s’estomper ou à disparaître. A la même époque, Jean Thiriart, à Bruxelles, revient à la politique, conteste la perestroïka car elle fracasse l’ensemble soviétique qui, selon lui, était sainement cohérent, mais appelle à la constitution d’un espace « euro-soviétique » des Açores à Vladivostok. Faye, lui, parlera plutôt d’une « Euro-Sibérie ».

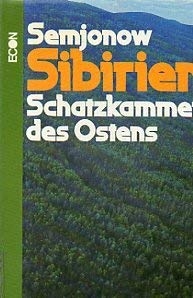

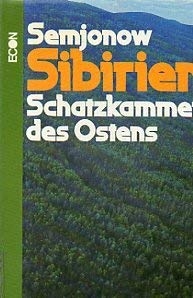

Ce concept avancé par Faye vient d’un dialogue que j’avais eu avec lui après lui avoir présenté un ouvrage fondamental, celui d’un Russe blanc, établi pendant l’entre-deux-guerres à Berlin puis à Stockholm, Youri Semionov, auteur d’un livre copieux sur les richesses de la Sibérie qu’un consortium euro-russe pourrait exploiter en commun. Plus tard, dans la première décennie du 21ème siècle, Pavel Toulaev, identitaire russe, lui expliquera que la Sibérie n’a jamais été un sujet de l’histoire, que seule la Russie l’a été en ce vaste espace, et qu’il conviendrait dès lors de parler d’ « Euro-Russie ». Faye a admis l’argument. Raison pour laquelle il parle dans les articles du présent volume de Russie et pratiquement jamais d’ « Euro-Sibérie ».

Ce concept avancé par Faye vient d’un dialogue que j’avais eu avec lui après lui avoir présenté un ouvrage fondamental, celui d’un Russe blanc, établi pendant l’entre-deux-guerres à Berlin puis à Stockholm, Youri Semionov, auteur d’un livre copieux sur les richesses de la Sibérie qu’un consortium euro-russe pourrait exploiter en commun. Plus tard, dans la première décennie du 21ème siècle, Pavel Toulaev, identitaire russe, lui expliquera que la Sibérie n’a jamais été un sujet de l’histoire, que seule la Russie l’a été en ce vaste espace, et qu’il conviendrait dès lors de parler d’ « Euro-Russie ». Faye a admis l’argument. Raison pour laquelle il parle dans les articles du présent volume de Russie et pratiquement jamais d’ « Euro-Sibérie ».

Après les premiers balbutiements de la perestroïka de Gorbatchev et avant la chute du Mur de Berlin en novembre 1989, Faye avait quitté la mouvance dite « néo-droitiste », en butte qu’il était aux jalousies et aux intrigues propres à la clique parisienne qui s’agitait sous cette étiquette.

Faye, pendant ses années passées dans les antres du showbiz (1987-1998) ne s’est donc pas exprimé (ou très peu par la suite) sur la période de déchéance de la Russie sous le piètre règne de Boris Eltsine. Toutefois, dans les addenda de 1999, ajoutés à la seconde édition du Nouveau Discours à la Nation européenne, Faye évoque clairement (mais trop brièvement) l’effondrement du potentiel militaire de la Russie, sa crise financière et son délitement politique et s’alarme surtout de son effondrement démographique. Il était donc bien conscient du problème de la « catastroïka » eltsinienne. En 1999, le problème premier qui mobilise les opinions en Europe est celui de la guerre que livre l’OTAN à la pauvre Serbie, sur laquelle ces addenda sont assez prolixes. La conclusion de Faye sur le bref paragraphe consacré à la période Eltsine est clair : « L’Europe devrait se consacrer à aider la Russie à se relever » (p. 174).

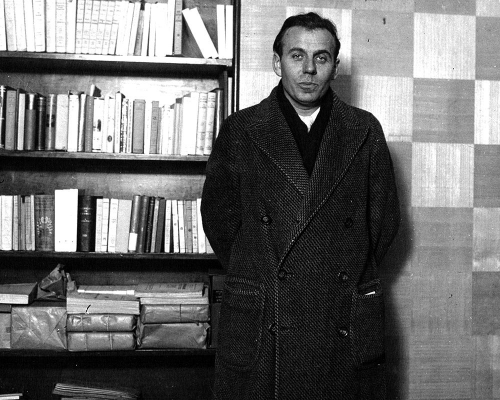

Iévguény Primakov et Vladimir Poutine, au début de sa carrière publique en 2000.

Dès la fin de l’année 1999, toutefois, tout se met à changer à Moscou dans le sens souhaité par Faye, en fait sous l’impulsion discrète de Primakov. En 2000, commence l’ère Poutine qui mettra fin au binôme calamiteux de l’ère Eltsine où le pouvoir était détenu par la présidence (faible) et le comité des Sept Oligarques (qui vendait le pays à l’encan). Poutine mettra ces derniers au pas, comme on le sait, restaurant par la même occasion la primauté du politique, ce qui ne pouvait qu’enthousiasmer le disciple de Julien Freund qu’était Guillaume Faye.

Le regard de Faye sur le redressement de la Russie et sur les réalisations de Poutine est le sujet du présent recueil. Le lecteur pourra donc juger sur pièces.

Cependant, depuis les événements d’Ukraine en 2004 déjà et surtout, bien sûr, depuis les bouleversements de 2014 à Kiev, une confusion totale règne dans la mouvance identitaire (et non plus uniquement dans celle, réduite, de la dite « nouvelle droite »). Cette confusion est le résultat d’une inculture généralisée due à l’effondrement des systèmes d’enseignement dans toute l’Europe et, par suite, de l’incapacité des générations nées dans les années 1990 et 2000 à assimiler, par lecture et par raisonnement logique, des faits de monde sans être influencées par toutes sortes de filtres incapacitants. Le temps que l’on peut consacrer à la lecture est réduit à peu de minutes par semaine vu la surabondance des sollicitations audio-visuelles incapables d’imprimer durablement du savoir dans les cerveaux. Il y a certes de notables exceptions mais elles se font de plus en plus rares, rendant toute conversation inter-générationnelle avec nos cadets extrêmement pénible.

A cet effondrement cognitif s’ajoute, chez ceux qui se piquent de faire de la « métapolitique » comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, une dispersion tous azimuts des centres d’intérêt, un émiettement dramatique du savoir dont Faye était déjà bien conscient et qu’atteste, à chaque numéro, la table des matières d’une revue dont il fut, un moment, l’animateur principal.

On peut effectivement parler de la diffusion d’un savoir inutile, constitué de brics et de brocs qui virevoltent à la façon d’un mouvement brownien ; dans un tel contexte, les grands thèmes du savoir politique ne trouvent hélas pas leur place, comme si on cherchait délibérément à les occulter (pour le compte de qui ?). Il y a ensuite le mouvement dit « identitaire », qui connait des fleurons admirables, comme le travail d’un Sellner en Autriche et dans l’espace linguistique allemand, ou comme le mouvement « Terre & Peuple » en France, mais à côté desquels, hélas, on trouve aussi de petits cénacles réduits et repliés sur une poignée d’isolés qui ont peur de leur ombre, des bandes de copains ou de copines sympathiques mais inefficaces, sauf à organiser des barbecues quand le soleil atteint son zénith ou risque de disparaître à l’horizon au cercle polaire arctique, des clubs de collectionneurs nostalgiques animateurs d’oripeaux militaires ou autres portés au cours de certaines décennies du 20ème siècle, de petites escouades d’anachroniques en tous genres, des coteries de grognons qui vitupèrent contre les immigrations sans jamais analyser le problème et sans jamais proposer de mesures concrètes, etc.

Le problème que soulève le terme « identitaire » aujourd’hui, n’existait pas quand le vocable a été utilisé pour la première fois, dès le tout début des années 1990, par les courageux pionniers de cette mouvance qui se voulait enracinée dans l’histoire européenne. Aujourd’hui le terme est utilisé dans des acceptions bien plus diverses, surtout celles qui ont émergé aux Etats-Unis, avec le mot « identity ». On parle désormais d’identité de genre, d’identité de race (dans le sens de « non-blanc »), d’identité sexuelle, LGBT+. L’identité n’est plus une référence à un collectif historique, à un peuple, à une communauté populaire, à un « nous ». Mais le terme « identité » sert à désigner ce que je veux ou prétend être en dépit des faits anthropologiques, biologiques, sexuels, raciaux, etc. Tel quidam peut se dire femelle, alakalouf, chienne de race Yorkshire, et définir ainsi son « identité » (choisie et, à ses yeux, incontestable) tout en étant objectivement mâle, bavarois et homo sapiens. Tel autre se déclarera transsexuel, numismate et handicapé tout en étant objectivement femme, douanière et championne de saut en hauteur. Si l’identitaire enraciné, par la revendication de cet enracinement, ne pouvait être qu’Angevin, Français, Européen ou Bavarois, Allemand, Grand-Germanique et Européen, l’identitaire perturbé ou le millenial fragilisé pourra dire qu’il est « identitaire » et « occidentalisé », s’assimilant donc à une culture de l’américanosphère qui a généré le wokisme et la « cancel culture », tout en étant contre l’immigration, seul critère factuel dont il sera tenu compte, alors que la généralisation des phénomènes migratoires depuis les boat people a été propagée par les Etats-Unis, qui, pour eux, sont l’hegemon protecteur contre les méchants Africains, Russes, Chinois et autres Bordures ou Poltomaltèques. Toutes les autres questions politiques dont la géopolitique (affaire de « boomers » parait-il…), l’économie politique, le droit ne sont plus jamais abordés et quiconque les aborde est un déviant ou, une fois de plus, un « boomer » (notion désormais élargie à tous ceux qui sont nés avant 1995). Rappelons-le une bonne fois pour toutes : l’Occident est ce qui nie en permanence les héritages solides partout dans le monde mais surtout en Europe. On ne peut donc se déclarer « occidentaliste » et évoquer le salut ou l'identité de l’Europe. Les deux postures sont incompatibles.

Cliché pris par un de nos amis dans le Paris ratisé d'Anne Hidalgo: un métapolitologue browno-mobile a pris rendez-vous sur un site de speed-dating avec une millenial occidentalo-identitaire au QI à deux chiffres.

Ce glissement vers le ridicule, cette lamentable déchéance de la pensée militante, s’est repérée dans un circuit qui fut pourtant très proche de Faye au cours des derniers mois de sa vie. Ce mouvement était animé par un certain Daniel Conversano. Certes, il faut chaleureusement remercier ce Monsieur Conversano et une équipe de ses amis d’avoir généreusement aidé Faye dans les cruelles semaines de misère et de souffrance qui ont précédé son décès et d’avoir édité les derniers ouvrages de Faye, Guerre civile raciale et Nederland. Cependant, la contradiction entre les positions de nos deux hommes, l'admirateur naïf et le vieux métapolitologue disciple de JUlien Freund, a éclaté au grand jour dans un entretien filmé, sur Youtube, entre notre cher Guillaume Faye et ce Daniel Conversano: ce dernier prononce le mot « Occident » avec trémolo dans la voix, Faye marque un très bref instant de silence et dit : « Moi, mais j’ai écrit un livre contre l’Occident ». Et l’autre, un peu perplexe malgré ses airs d’éternel rigolard fait: « Ah, bon ? ». Le malheur, c’est que Conversano et les millenials boutonneux qui le suivent comme s’il était un gourou hindou, n’ont jamais eu une vision complète de Faye, qui a été l’incarnation d’un militantisme ininterrompu de cinquante années : de ses dix-neuf ans, quand il arrive à Paris pour y étudier, à ses soixante-neuf ans, âge de son passage en l’autre monde et ce, malgré la parenthèse du showbiz où, en dépit du burlesque outrancier, le message qu'il cherchait à lancer demeurait parapolitique voire carrément politique. Sans procéder à une rétrospective bien étayé de l'itinéraire de Faye, sans une rétrospective chronologiquement fondée, on tombe alors dans les simplismes, que profèrent ceux que l’Education nationale française a abandonnés depuis près de quatre décennies. Ils ne peuvent hélas plus proférer autre chose que des simplismes.

Le livre que vous avez ici entre les mains vise justement à réfuter l’image d’un Faye, réduit à une hostilité aux migrations non-européennes en Europe (hostilité qui était certes bien présente chez lui), à un adepte d’un occidentalisme qu’il a pourtant toujours âprement combattu et, partant, puisqu’il serait « occidentaliste », on fait parfois aussi de lui un fervent supporter de Zelensky (après les prestations de ce dernier dans le showbiz ukrainien…). Ce livre vise donc aussi à réfuter les légendes tenaces (et partiellement répandues par ses ennemis rabiques au sein du cœur de la mouvance dite de « nouvelle droite ») qui font de lui un « agent de la CIA » et un « sioniste » (jamais il n’a eu l’idée d’aller s’établir en « Terre Sainte » pour y attendre le retour du Christ ou du Messie). Ce livre a donc pour objectif de rétablir, dans l’esprit de ses futurs lecteurs, l’image du vrai Faye, celui qui anima le « Département Etudes & Recherches » du GRECE. Celui qui fut mon chef et que je n’abandonnerai jamais. Celui qui est présent, en pensées, à côté de moi quand je traduis sans relâche les articles de mes camarades du monde entier. Et que je les diffuse sur la « grande toile ».

Robert Steuckers, Forest-Flotzenberg, août 2025.

Collaboratrices (Lucienne Delforge, Maud de Belleroche, Simone Mittre,…)

Collaboratrices (Lucienne Delforge, Maud de Belleroche, Simone Mittre,…)

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

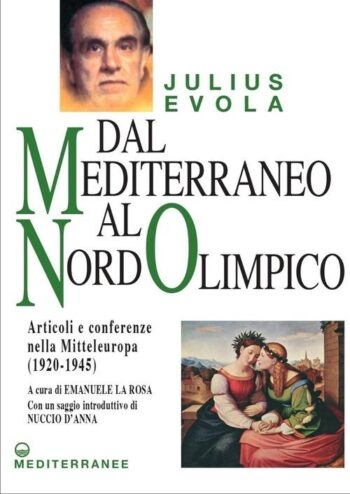

Ce travail colossal revient à Andrea Scarabelli. Vice-secrétaire de la Fondation Julius-Evola, il offre au public francophone une édition revue, corrigée et augmentée par rapport à l’édition initiale. Traduit par Istvàn Leszno et préfacé par Alian de Bneoist, le livre contient plusieurs cahiers photographiques, un appareil critique de notes sur quatre-vingt-deux pages, la liste intégrale des livres originaux d’Evola, une bibliographie exhaustive de dix-huit pages suivie de la bibliographie française des ouvrages évoliens parus dans l’Hexagone réalisée par le préfacier, soit quinze pages, et un index de noms propres mentionnés. Très impressionnant !

Ce travail colossal revient à Andrea Scarabelli. Vice-secrétaire de la Fondation Julius-Evola, il offre au public francophone une édition revue, corrigée et augmentée par rapport à l’édition initiale. Traduit par Istvàn Leszno et préfacé par Alian de Bneoist, le livre contient plusieurs cahiers photographiques, un appareil critique de notes sur quatre-vingt-deux pages, la liste intégrale des livres originaux d’Evola, une bibliographie exhaustive de dix-huit pages suivie de la bibliographie française des ouvrages évoliens parus dans l’Hexagone réalisée par le préfacier, soit quinze pages, et un index de noms propres mentionnés. Très impressionnant ! Toute sa vie, Julius Evola exècre la bourgeoisie. Outre la promotion de la Droite spirituelle hostile à la modernité, il critique la morale commune des communistes et des catholiques qui plombe les années 1950. Il déplore l’interdiction des maisons closes. Il considère les prostituées plus honorables que les bourgeoises et se gausse de la bigoterie gouvernementale. À propos de la prostitution, à travers divers articles, il «propose […] l’institution de structures syndicales visant à protéger et à défendre les prostituées». Il défend aussi les filles–mères célibataires. Ce supposé misogyne tance les hommes qui se défilent de leurs responsabilités paternelles.

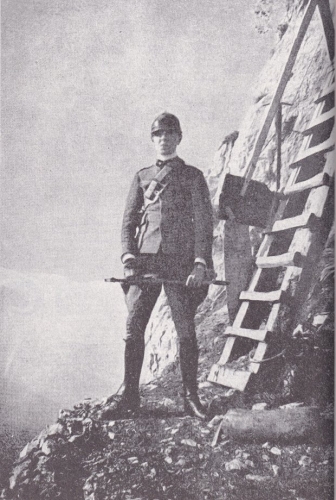

Toute sa vie, Julius Evola exècre la bourgeoisie. Outre la promotion de la Droite spirituelle hostile à la modernité, il critique la morale commune des communistes et des catholiques qui plombe les années 1950. Il déplore l’interdiction des maisons closes. Il considère les prostituées plus honorables que les bourgeoises et se gausse de la bigoterie gouvernementale. À propos de la prostitution, à travers divers articles, il «propose […] l’institution de structures syndicales visant à protéger et à défendre les prostituées». Il défend aussi les filles–mères célibataires. Ce supposé misogyne tance les hommes qui se défilent de leurs responsabilités paternelles.  Les relations sont loin d’être au beau fixe avec ses correspondants réguliers. René Guénon ne cache pas son scepticisme envers l’Italien qui s’investit un peu trop à son avis dans le fracas du monde moderne. Il oublie cependant que Julius Evola a participé à la Grande Guerre (1915 – 1918) en tant qu’officier d’artillerie. Il recevra au nom de ce passé en 1969 le titre de « chevalier de Vittorio Veneto » signé par le président de la République italienne…

Les relations sont loin d’être au beau fixe avec ses correspondants réguliers. René Guénon ne cache pas son scepticisme envers l’Italien qui s’investit un peu trop à son avis dans le fracas du monde moderne. Il oublie cependant que Julius Evola a participé à la Grande Guerre (1915 – 1918) en tant qu’officier d’artillerie. Il recevra au nom de ce passé en 1969 le titre de « chevalier de Vittorio Veneto » signé par le président de la République italienne…

Ces jours-ci paraît une œuvre d’envergure culturelle importante, écrite par le jeune économiste Gabriele Guzzi. Il s’agit du livre Eurosuicidio, qui tente de faire la lumière sur l’intégration européenne, vue d’un regard non consolateur, non rhétorique, mais bien un regard fondé sur la réalité des faits.

Ces jours-ci paraît une œuvre d’envergure culturelle importante, écrite par le jeune économiste Gabriele Guzzi. Il s’agit du livre Eurosuicidio, qui tente de faire la lumière sur l’intégration européenne, vue d’un regard non consolateur, non rhétorique, mais bien un regard fondé sur la réalité des faits.

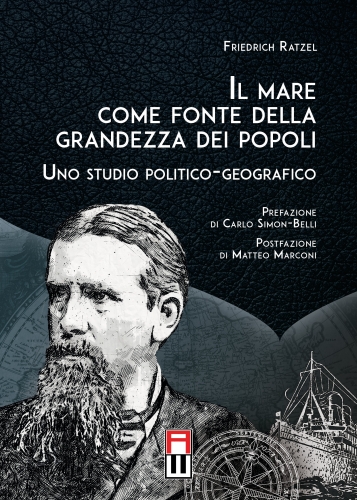

Publié en 1997, le livre Les fondementaux de la géopolitique : l’avenir géopolitique de la Russie, dû à la plume du philosophe et stratégiste russe Alexandre Douguine est devenu une œuvre de référence dans les cercles nationalistes et militaires russes. Considéré par beaucoup comme le « manuel géopolitique du Kremlin », le livre propose une vision du monde profondément antimoderne, multipolaire et centrée sur la restauration du pouvoir impérial russe. Il manque, à cet ouvrage, une attention aux luttes de classes, à la conception marxiste de l’histoire et de la société. Il n’analyse pas le rôle destructeur du capitalisme ni les processus impérialistes enracinés dans l’exploitation, l’accumulation et la concentration du capital. De plus, ce texte précède l’évolution ultérieure de la pensée de Douguine, où l’on observe une limitation de la perspective « impériale » russe en faveur d’une approche multipolaire et de l’élaboration de la «Quatrième Théorie Politique» (4TP). Cet article du collectif Cultura Popular offre une analyse détaillée des principales thèses du livre, en insistant sur les passages les plus marquants et une évaluation critique de ses implications.

Publié en 1997, le livre Les fondementaux de la géopolitique : l’avenir géopolitique de la Russie, dû à la plume du philosophe et stratégiste russe Alexandre Douguine est devenu une œuvre de référence dans les cercles nationalistes et militaires russes. Considéré par beaucoup comme le « manuel géopolitique du Kremlin », le livre propose une vision du monde profondément antimoderne, multipolaire et centrée sur la restauration du pouvoir impérial russe. Il manque, à cet ouvrage, une attention aux luttes de classes, à la conception marxiste de l’histoire et de la société. Il n’analyse pas le rôle destructeur du capitalisme ni les processus impérialistes enracinés dans l’exploitation, l’accumulation et la concentration du capital. De plus, ce texte précède l’évolution ultérieure de la pensée de Douguine, où l’on observe une limitation de la perspective « impériale » russe en faveur d’une approche multipolaire et de l’élaboration de la «Quatrième Théorie Politique» (4TP). Cet article du collectif Cultura Popular offre une analyse détaillée des principales thèses du livre, en insistant sur les passages les plus marquants et une évaluation critique de ses implications.

Nous avons lu un volume original et très actuel. Original, mais attention, non dans le sens commun du terme, renvoyant, dans le cas d’une production intellectuelle, à quelque chose d’inhabituel et de singulier, mais dans un sens profond, comme une production centrée sur la confrontation avec l’origine.

Nous avons lu un volume original et très actuel. Original, mais attention, non dans le sens commun du terme, renvoyant, dans le cas d’une production intellectuelle, à quelque chose d’inhabituel et de singulier, mais dans un sens profond, comme une production centrée sur la confrontation avec l’origine.

On peut toutefois regretter que l’auteur ne mentionne pas les relations étroites entre la Mafia, par l’intermédiaire du cinéma, et d’une part du « cinquième pouvoir », à savoir le complexe militaro-médiatique, grand instigateur du « cinéma de sécurité nationale » (Jean-Michel Valantin). Jean-François Gayraud n’hésite pas pourtant à citer les travaux de Peter Dale Scott sur l’« État profond ». Craint-il de s’éparpiller ou de s’aventurer sur des terrains glissants et obscurs ? D’éclairer les coulisses de l’histoire apparente ?

On peut toutefois regretter que l’auteur ne mentionne pas les relations étroites entre la Mafia, par l’intermédiaire du cinéma, et d’une part du « cinquième pouvoir », à savoir le complexe militaro-médiatique, grand instigateur du « cinéma de sécurité nationale » (Jean-Michel Valantin). Jean-François Gayraud n’hésite pas pourtant à citer les travaux de Peter Dale Scott sur l’« État profond ». Craint-il de s’éparpiller ou de s’aventurer sur des terrains glissants et obscurs ? D’éclairer les coulisses de l’histoire apparente ?

Jung aurait voulu faire une carrière en archéologie, mais des raisons familiales l’incitèrent à étudier la médecine et à se consacrer à la psychiatrie. Poussé par le professeur Bleuler (photo), il consacra sa thèse à la psychologie et à la pathologie des phénomènes occultes. Jung participa activement aux expériences médiumniques de sa cousine, H. Preiswerk. Lui-même vécut d’ailleurs des expériences paranormales dans les maisons où il habitait : il entendit des “explosions” provenant des bibliothèques et vit un couteau se briser mystérieusement en quatre parties. Cet objet fut soigneusement conservé par le savant jusqu’à la fin de ses jours. Le savant suisse était étranger à tout dogmatisme, en particulier vis-à-vis des phénomènes mentionnés, à tout préjugé positiviste, niant la possibilité de l’impossible. Il rencontra Freud, qui le choisit comme élève préféré et comme possible successeur.

Jung aurait voulu faire une carrière en archéologie, mais des raisons familiales l’incitèrent à étudier la médecine et à se consacrer à la psychiatrie. Poussé par le professeur Bleuler (photo), il consacra sa thèse à la psychologie et à la pathologie des phénomènes occultes. Jung participa activement aux expériences médiumniques de sa cousine, H. Preiswerk. Lui-même vécut d’ailleurs des expériences paranormales dans les maisons où il habitait : il entendit des “explosions” provenant des bibliothèques et vit un couteau se briser mystérieusement en quatre parties. Cet objet fut soigneusement conservé par le savant jusqu’à la fin de ses jours. Le savant suisse était étranger à tout dogmatisme, en particulier vis-à-vis des phénomènes mentionnés, à tout préjugé positiviste, niant la possibilité de l’impossible. Il rencontra Freud, qui le choisit comme élève préféré et comme possible successeur.  Ce moment historique fut très difficile pour le psychologue des archétypes, qui réussit à surmonter la crise grâce à une figure féminine de grande importance pour sa vie, Tony Wolff (ci-contre). Jung, avec cette patiente et élève, eut une liaison passionnée que sa femme Emma parvint à tolérer grâce à l’amour sincère qui la liait à Carl. D’ailleurs, la confrontation avec l’“éternel féminin” selon Goethe joua toujours un rôle déterminant pour Jung, comme en témoigne la relation avec Sabine Spielrein, discutée par Giovetti.

Ce moment historique fut très difficile pour le psychologue des archétypes, qui réussit à surmonter la crise grâce à une figure féminine de grande importance pour sa vie, Tony Wolff (ci-contre). Jung, avec cette patiente et élève, eut une liaison passionnée que sa femme Emma parvint à tolérer grâce à l’amour sincère qui la liait à Carl. D’ailleurs, la confrontation avec l’“éternel féminin” selon Goethe joua toujours un rôle déterminant pour Jung, comme en témoigne la relation avec Sabine Spielrein, discutée par Giovetti.  La lecture du Livre rouge, composé de textes écrits en calligraphie gothique et de dessins, parmi lesquels de nombreux mandalas, clarifie la dimension imaginale, loin d’être centrée sur le logos, de la pensée jungienne, et symbolise le parcours existentiel et spirituel du psychothérapeute. Jung a tout mis en évidence dans la construction de la Tour de Bollingen, à laquelle il a travaillé personnellement, témoignage architectural de son univers de référence. Un cosmos silencieux face à l’approche casuistique, mais qui se révèle par l’approche analogique et synchronicique : « Le concept de synchronicité […] désigne la correspondance significative d’événements sans relation causale entre eux » (p. 157). Jung était homo religiosus: grâce à l’intégration acquise, il put conclure une interview, dans la dernière période de sa vie: «Je n’ai pas besoin de croire, je sais!» (p. 207).

La lecture du Livre rouge, composé de textes écrits en calligraphie gothique et de dessins, parmi lesquels de nombreux mandalas, clarifie la dimension imaginale, loin d’être centrée sur le logos, de la pensée jungienne, et symbolise le parcours existentiel et spirituel du psychothérapeute. Jung a tout mis en évidence dans la construction de la Tour de Bollingen, à laquelle il a travaillé personnellement, témoignage architectural de son univers de référence. Un cosmos silencieux face à l’approche casuistique, mais qui se révèle par l’approche analogique et synchronicique : « Le concept de synchronicité […] désigne la correspondance significative d’événements sans relation causale entre eux » (p. 157). Jung était homo religiosus: grâce à l’intégration acquise, il put conclure une interview, dans la dernière période de sa vie: «Je n’ai pas besoin de croire, je sais!» (p. 207).

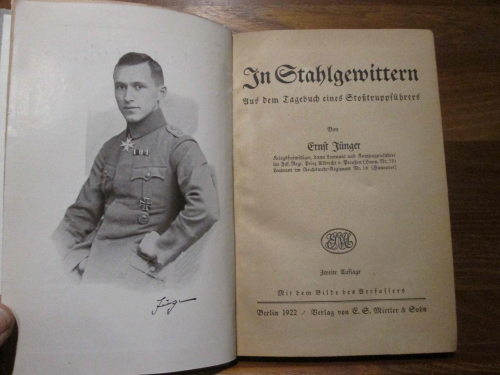

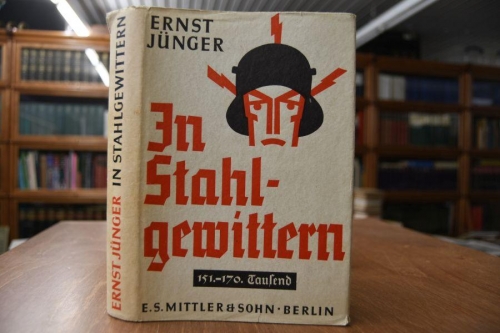

A partir de la Bataille de la Somme, en 1916, déclenchée par les Anglais et les Français, Jünger constate que le conflit a franchi une dimension inédite: « le choc ne fut pas uniquement entre des armées, mais entre des puissances industrielles. » Les forces de destruction générées par une utilisation massive de la technique font entrer pleinement l’Europe, puis le monde, dans l’ère des Titans. Il note : « C’est face à ce contexte que ma vision de la guerre a pris la forme d’un activisme héroïque. » Mais, précision essentielle, il ajoute : « Naturellement, il ne s’agissait pas de simple militarisme, car, et même à l’époque, j’ai toujours conçu la vie comme la vie d’un lecteur avant que d’être celle d’un soldat. » Entre deux batailles, il lisait en effet avec passion le Roland furieux, de L’Arioste. Et il accentue encore sa réserve : « Je veux dire que l’héroïsme, pour moi, naissait davantage d’une expérience littéraire que d’une effective et concrète possibilité de vie. »

A partir de la Bataille de la Somme, en 1916, déclenchée par les Anglais et les Français, Jünger constate que le conflit a franchi une dimension inédite: « le choc ne fut pas uniquement entre des armées, mais entre des puissances industrielles. » Les forces de destruction générées par une utilisation massive de la technique font entrer pleinement l’Europe, puis le monde, dans l’ère des Titans. Il note : « C’est face à ce contexte que ma vision de la guerre a pris la forme d’un activisme héroïque. » Mais, précision essentielle, il ajoute : « Naturellement, il ne s’agissait pas de simple militarisme, car, et même à l’époque, j’ai toujours conçu la vie comme la vie d’un lecteur avant que d’être celle d’un soldat. » Entre deux batailles, il lisait en effet avec passion le Roland furieux, de L’Arioste. Et il accentue encore sa réserve : « Je veux dire que l’héroïsme, pour moi, naissait davantage d’une expérience littéraire que d’une effective et concrète possibilité de vie. »

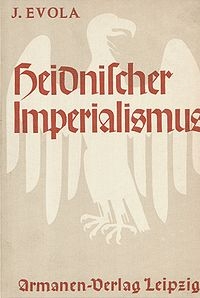

Impérialisme païen en Italie et en Allemagne

Impérialisme païen en Italie et en Allemagne

Stefano Vaj et moi-même, nous nous sommes connus en juin 1979 lors d’une réunion organisée par Faye à Paris dans le cadre de sa mission de directeur du « Département Etudes et Recherches » du GRECE. Il convient de rappeler qu’il s’est acquis de cette mission avec un extraordinaire brio, jusqu’à son départ du GRECE, fin 1986. Les textes, souvent inédits, qu’il a produits dans le cadre de cette mission, prouvent l’extrême pertinence de sa pensée en bon nombre de domaines. Dans ces textes, épars, dispersés, rejetés par sa « hiérarchie » à qui il faisait de l’ombre à son corps défendant, l’affirmation européenne, contre l’hégémonisme américain, tient une place prépondérante.

Stefano Vaj et moi-même, nous nous sommes connus en juin 1979 lors d’une réunion organisée par Faye à Paris dans le cadre de sa mission de directeur du « Département Etudes et Recherches » du GRECE. Il convient de rappeler qu’il s’est acquis de cette mission avec un extraordinaire brio, jusqu’à son départ du GRECE, fin 1986. Les textes, souvent inédits, qu’il a produits dans le cadre de cette mission, prouvent l’extrême pertinence de sa pensée en bon nombre de domaines. Dans ces textes, épars, dispersés, rejetés par sa « hiérarchie » à qui il faisait de l’ombre à son corps défendant, l’affirmation européenne, contre l’hégémonisme américain, tient une place prépondérante.  En tant que Français, Faye reposait une bonne part de ses arguments sur les principes du non-alignement gaullien, théorisés notamment par Maurice Couve de Murville (qui fut nommé ministre des affaires étrangères en 1958) et Michel Jobert (ministre des affaires étrangères en 1973-74, opposé aux immixtions de Kissinger dans les affaires européennes). Jobert préfacera d’ailleurs l’ouvrage capital de Faye, Nouveau Discours à la Nation européenne (Albatros, janvier 1985), livre qui sera considérablement amplifié en 1999, dans une seconde édition parue chez L’Aencre. Je vais y revenir.

En tant que Français, Faye reposait une bonne part de ses arguments sur les principes du non-alignement gaullien, théorisés notamment par Maurice Couve de Murville (qui fut nommé ministre des affaires étrangères en 1958) et Michel Jobert (ministre des affaires étrangères en 1973-74, opposé aux immixtions de Kissinger dans les affaires européennes). Jobert préfacera d’ailleurs l’ouvrage capital de Faye, Nouveau Discours à la Nation européenne (Albatros, janvier 1985), livre qui sera considérablement amplifié en 1999, dans une seconde édition parue chez L’Aencre. Je vais y revenir. Il resterait beaucoup à écrire pour expliquer à nos contemporains, et surtout aux « millenials » ce que furent ces années 1975-1980, où les grands problèmes irrésolus de notre troisième décennie du 21ème siècle ont émergé sur la scène internationale. Rappelons que les thèses pessimistes et alarmistes du Club de Rome commencent à circuler à partir de 1975, que le phénomène des « boat people » annonce, dès la chute de Saïgon, les problèmes de migrations massives vers l’Europe et l’Amérique du Nord, que le facteur religieux et l’opposition chiites/sunnites redeviennent cruciaux avec l’avènement de Khomeiny en Iran, que le « gauchisme » de Carter fera place dès 1979 à une autre déviance idéologique, le néolibéralisme de Thatcher et de Reagan (entraînant le monde dans une spirale socialement descendante, surtout depuis la crise de 2008), que des vagues successives et persistantes d’écologisme politisé et déréalisant ont envahi depuis 1979 les parlements de toutes les nations de l’américanosphère (terme inventé par Faye) pour culminer dans les errements dramatiques de l’avant-dernier gouvernement allemand dit « feu tricolore » (Ampel).

Il resterait beaucoup à écrire pour expliquer à nos contemporains, et surtout aux « millenials » ce que furent ces années 1975-1980, où les grands problèmes irrésolus de notre troisième décennie du 21ème siècle ont émergé sur la scène internationale. Rappelons que les thèses pessimistes et alarmistes du Club de Rome commencent à circuler à partir de 1975, que le phénomène des « boat people » annonce, dès la chute de Saïgon, les problèmes de migrations massives vers l’Europe et l’Amérique du Nord, que le facteur religieux et l’opposition chiites/sunnites redeviennent cruciaux avec l’avènement de Khomeiny en Iran, que le « gauchisme » de Carter fera place dès 1979 à une autre déviance idéologique, le néolibéralisme de Thatcher et de Reagan (entraînant le monde dans une spirale socialement descendante, surtout depuis la crise de 2008), que des vagues successives et persistantes d’écologisme politisé et déréalisant ont envahi depuis 1979 les parlements de toutes les nations de l’américanosphère (terme inventé par Faye) pour culminer dans les errements dramatiques de l’avant-dernier gouvernement allemand dit « feu tricolore » (Ampel).  Ce gouvernement, présidé par le socialiste Olaf Scholz, comptait dans ses rangs une ministre, Annalena Baerbock, qui a réussi à porter au pinacle le cartérisme antiréaliste des années 1970, avec les résultats désastreux que l’on aperçoit aujourd’hui. Tel était donc le contexte dans lequel nous travaillions, Vaj et moi-même, avec Faye, à la fin de cette décennie dont les événements et les trouvailles idéologiques malsaines nous taraudent encore aujourd’hui et nous obligent à faire face à une dépolitisation totale, dont nous n’imaginions pas la survenance dans une telle ampleur. Ou si, oui, nous l’imaginions dans nos scénarios les plus outrés, nous aurions été enclins à penser qu’elle n’aurait qu’un règne très fugace, renversée aussitôt par des « restaurateurs du politique » comme l’entendait Julien Freund, le mentor de Faye.

Ce gouvernement, présidé par le socialiste Olaf Scholz, comptait dans ses rangs une ministre, Annalena Baerbock, qui a réussi à porter au pinacle le cartérisme antiréaliste des années 1970, avec les résultats désastreux que l’on aperçoit aujourd’hui. Tel était donc le contexte dans lequel nous travaillions, Vaj et moi-même, avec Faye, à la fin de cette décennie dont les événements et les trouvailles idéologiques malsaines nous taraudent encore aujourd’hui et nous obligent à faire face à une dépolitisation totale, dont nous n’imaginions pas la survenance dans une telle ampleur. Ou si, oui, nous l’imaginions dans nos scénarios les plus outrés, nous aurions été enclins à penser qu’elle n’aurait qu’un règne très fugace, renversée aussitôt par des « restaurateurs du politique » comme l’entendait Julien Freund, le mentor de Faye.  A ce propos, il y avait ce curieux roman « national-bolchevique » de Jean Dutourd, Mascareigne, où un militant communiste notoire devient président de la France pour se muer en un nouveau dictateur bonapartiste…

A ce propos, il y avait ce curieux roman « national-bolchevique » de Jean Dutourd, Mascareigne, où un militant communiste notoire devient président de la France pour se muer en un nouveau dictateur bonapartiste… Face à cette confusion « impolitique », l’URSS de Brejnev apparaissait comme un pôle certes archaïque, désuet en bien de ses aspects, mais un pôle plus rationnel, plus réaliste que le pandémonium déclenché par les services dans l’américanosphère. En dépit de l’anticommunisme professé par la mouvance néo-droitiste ou par les autres formes de conservatismes (édulcoré ou non), la « soviétosphère » apparaissait plus traditionnelle, en dépit du vernis communiste. La figure emblématique de l’anticommunisme en Occident, à l’époque, était Alexandre Soljénitsyne. Or, dès 1978, à l’occasion d’un discours à Harvard, ce dernier se met à fustiger l’Occident et ses travers, redevenant un slavophile inutilisable pour les services occidentaux, au contraire des « occidentalistes » de la dissidence libérale russe.

Face à cette confusion « impolitique », l’URSS de Brejnev apparaissait comme un pôle certes archaïque, désuet en bien de ses aspects, mais un pôle plus rationnel, plus réaliste que le pandémonium déclenché par les services dans l’américanosphère. En dépit de l’anticommunisme professé par la mouvance néo-droitiste ou par les autres formes de conservatismes (édulcoré ou non), la « soviétosphère » apparaissait plus traditionnelle, en dépit du vernis communiste. La figure emblématique de l’anticommunisme en Occident, à l’époque, était Alexandre Soljénitsyne. Or, dès 1978, à l’occasion d’un discours à Harvard, ce dernier se met à fustiger l’Occident et ses travers, redevenant un slavophile inutilisable pour les services occidentaux, au contraire des « occidentalistes » de la dissidence libérale russe.  Les ouvrages ultérieurs de Soljénitsyne accentueront encore cette slavophilie qui accompagnera toutes les « droites » (ou mouvances considérées comme telles) hostiles à l’hégémonisme américain. Ce qui amena Faye à prononcer en privé l’un de ses célèbres bons mots : « La France doit adhérer au Pacte de Varsovie!». Il pensait même en faire le titre d’une bonne brochure militante, arguant que la position, encore quelque peu « tierce » de la France dans les années 1980, lui permettrait de sortir de l’impasse que devenait ce qu’il appelait le « Gros-Occident ». Boutade, mi polissonne mi sérieuse, énoncée au même moment où, en Allemagne, un formidable aréopage, venu des gauches comme des droites, envisageait la neutralisation des deux états allemands, de la Pologne, de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie et des trois états du Benelux. Juste avant et juste après la perestroïka de Gorbatchev, cela bouillonnait ferme dans les espaces non-conformistes d’Europe, plus nombreux et mieux formés que ceux qui subsistent vaille que vaille aujourd’hui.

Les ouvrages ultérieurs de Soljénitsyne accentueront encore cette slavophilie qui accompagnera toutes les « droites » (ou mouvances considérées comme telles) hostiles à l’hégémonisme américain. Ce qui amena Faye à prononcer en privé l’un de ses célèbres bons mots : « La France doit adhérer au Pacte de Varsovie!». Il pensait même en faire le titre d’une bonne brochure militante, arguant que la position, encore quelque peu « tierce » de la France dans les années 1980, lui permettrait de sortir de l’impasse que devenait ce qu’il appelait le « Gros-Occident ». Boutade, mi polissonne mi sérieuse, énoncée au même moment où, en Allemagne, un formidable aréopage, venu des gauches comme des droites, envisageait la neutralisation des deux états allemands, de la Pologne, de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie et des trois états du Benelux. Juste avant et juste après la perestroïka de Gorbatchev, cela bouillonnait ferme dans les espaces non-conformistes d’Europe, plus nombreux et mieux formés que ceux qui subsistent vaille que vaille aujourd’hui.

Ce concept avancé par Faye vient d’un dialogue que j’avais eu avec lui après lui avoir présenté un ouvrage fondamental, celui d’un Russe blanc, établi pendant l’entre-deux-guerres à Berlin puis à Stockholm, Youri Semionov, auteur d’un livre copieux sur les richesses de la Sibérie qu’un consortium euro-russe pourrait exploiter en commun. Plus tard, dans la première décennie du 21ème siècle, Pavel Toulaev, identitaire russe, lui expliquera que la Sibérie n’a jamais été un sujet de l’histoire, que seule la Russie l’a été en ce vaste espace, et qu’il conviendrait dès lors de parler d’ « Euro-Russie ». Faye a admis l’argument. Raison pour laquelle il parle dans les articles du présent volume de Russie et pratiquement jamais d’ « Euro-Sibérie ».

Ce concept avancé par Faye vient d’un dialogue que j’avais eu avec lui après lui avoir présenté un ouvrage fondamental, celui d’un Russe blanc, établi pendant l’entre-deux-guerres à Berlin puis à Stockholm, Youri Semionov, auteur d’un livre copieux sur les richesses de la Sibérie qu’un consortium euro-russe pourrait exploiter en commun. Plus tard, dans la première décennie du 21ème siècle, Pavel Toulaev, identitaire russe, lui expliquera que la Sibérie n’a jamais été un sujet de l’histoire, que seule la Russie l’a été en ce vaste espace, et qu’il conviendrait dès lors de parler d’ « Euro-Russie ». Faye a admis l’argument. Raison pour laquelle il parle dans les articles du présent volume de Russie et pratiquement jamais d’ « Euro-Sibérie ».

Les données chronologiques remarquables que l'on trouve dans l’essai "Ils l’appelaient la Nouvelle Droite" ("La chaiamavano Nuova Destra", Il Palindromo) montrent la distance qu'il y a entre l'ampleur du mouvement et son « parcours métapolitique », qu’il décrit, partant de l'année 1977 à l'année 1992; autre fait à signaler: l’auteur, Giovanni Tarantino, est né en 1983 à Palerme, il n’appartient donc pas, en termes d’âge, à la période évoquée dans son travail. Il est frappant que l’intérêt d’un « jeune », non directement impliqué pour une aventure à forte valeur culturelle, soit si prononcé, alors qu’il ne résulte de ce mouvement aucune incidence politique véritablement significative.

Les données chronologiques remarquables que l'on trouve dans l’essai "Ils l’appelaient la Nouvelle Droite" ("La chaiamavano Nuova Destra", Il Palindromo) montrent la distance qu'il y a entre l'ampleur du mouvement et son « parcours métapolitique », qu’il décrit, partant de l'année 1977 à l'année 1992; autre fait à signaler: l’auteur, Giovanni Tarantino, est né en 1983 à Palerme, il n’appartient donc pas, en termes d’âge, à la période évoquée dans son travail. Il est frappant que l’intérêt d’un « jeune », non directement impliqué pour une aventure à forte valeur culturelle, soit si prononcé, alors qu’il ne résulte de ce mouvement aucune incidence politique véritablement significative.

Avec son cinquième livre, « L'œuvre de Merkel – notre perte » (

Avec son cinquième livre, « L'œuvre de Merkel – notre perte » (

Dans son ouvrage fondamental intitulé « Démocratie sans risque », Alex Carey montre comment les entreprises, les agences de relations publiques et les élites politiques manipulent systématiquement l'opinion publique afin de faire valoir leurs intérêts.

Dans son ouvrage fondamental intitulé « Démocratie sans risque », Alex Carey montre comment les entreprises, les agences de relations publiques et les élites politiques manipulent systématiquement l'opinion publique afin de faire valoir leurs intérêts.

Une base scientifique solide

Une base scientifique solide

Le Dr Jonas Tögel est américainiste et chercheur en propagande. Il a obtenu son doctorat sur le thème du soft power et de la motivation et travaille comme assistant de recherche à l'Institut de psychologie de l'Université de Ratisbonne. Ses recherches portent notamment sur la motivation, l'utilisation des techniques de soft power, le nudging, la propagande et les défis historiques des 20ème et 21ème siècles. Le site web de l'auteur est

Le Dr Jonas Tögel est américainiste et chercheur en propagande. Il a obtenu son doctorat sur le thème du soft power et de la motivation et travaille comme assistant de recherche à l'Institut de psychologie de l'Université de Ratisbonne. Ses recherches portent notamment sur la motivation, l'utilisation des techniques de soft power, le nudging, la propagande et les défis historiques des 20ème et 21ème siècles. Le site web de l'auteur est

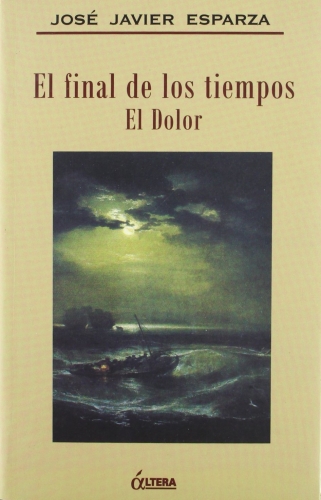

Il y a plus de vingt ans, Javier Ruiz Portella a eu l'inconscience de publier sous sa maison de l'époque, Áltera, mon roman intitulé El final de los tiempos. El Dolor, écrit en 1997. El Dolor — avec une majuscule — est le premier volet d'une trilogie sur une civilisation puissante qui approche inéluctablement de sa fin.

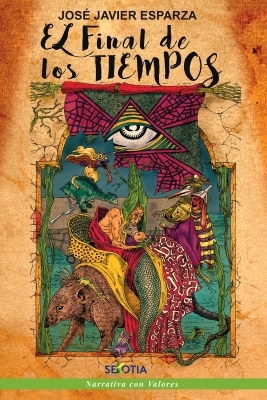

Il y a plus de vingt ans, Javier Ruiz Portella a eu l'inconscience de publier sous sa maison de l'époque, Áltera, mon roman intitulé El final de los tiempos. El Dolor, écrit en 1997. El Dolor — avec une majuscule — est le premier volet d'une trilogie sur une civilisation puissante qui approche inéluctablement de sa fin.  Un autre aventurier de l'édition, Humberto Pérez-Tomé, a rassemblé les deux premiers volumes et les a publiés en 2018 chez lui, soit chez Sekotia, sous le titre général El final de los tiempos (La fin des temps). Je ne souhaiterais rien de plus que de compléter le cycle : douleur, mort et... résurrection. Mais pour l'instant, cette dernière semble encore assez lointaine.

Un autre aventurier de l'édition, Humberto Pérez-Tomé, a rassemblé les deux premiers volumes et les a publiés en 2018 chez lui, soit chez Sekotia, sous le titre général El final de los tiempos (La fin des temps). Je ne souhaiterais rien de plus que de compléter le cycle : douleur, mort et... résurrection. Mais pour l'instant, cette dernière semble encore assez lointaine.

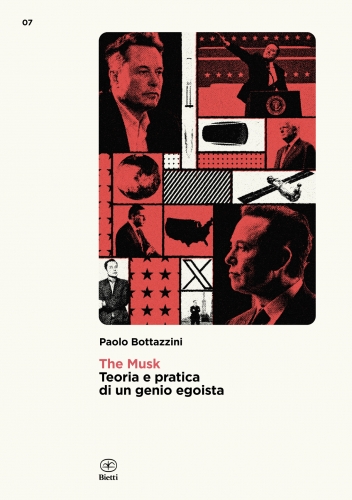

Musk est donc le porte-parole d'un capitalisme démesuré. Diplômé en physique, il a très vite épousé la primauté de l'ingénierie, fondant ce choix sur la perspective science-fictionnelle d'Asimov et de Douglas Adams. Ce n'est pas un hasard si un personnage d'Asimov, Hari Seldon, est « capable de deviner l'imminence de l'effondrement de l'humanité » (p. 25). Le héros Musk se considère investi de la mission de sauver l'humanité. Dans la situation historique actuelle, on courrait en effet le risque de perdre « l'encyclopédie des connaissances dans laquelle se distille la conscience de notre civilisation » (p. 25). Sa prolificité (quatorze enfants !), tout comme l'idée de coloniser Mars, sont les conséquences de la terreur que ressent Musk face à l'appréhension pour la continuité de l'humanité dans le futur.

Musk est donc le porte-parole d'un capitalisme démesuré. Diplômé en physique, il a très vite épousé la primauté de l'ingénierie, fondant ce choix sur la perspective science-fictionnelle d'Asimov et de Douglas Adams. Ce n'est pas un hasard si un personnage d'Asimov, Hari Seldon, est « capable de deviner l'imminence de l'effondrement de l'humanité » (p. 25). Le héros Musk se considère investi de la mission de sauver l'humanité. Dans la situation historique actuelle, on courrait en effet le risque de perdre « l'encyclopédie des connaissances dans laquelle se distille la conscience de notre civilisation » (p. 25). Sa prolificité (quatorze enfants !), tout comme l'idée de coloniser Mars, sont les conséquences de la terreur que ressent Musk face à l'appréhension pour la continuité de l'humanité dans le futur.

Si tout cela n'avait été que pure fantaisie, la campagne de dénigrement lancée contre l'auteur n'aurait pas été nécessaire. Ce qui lui est arrivé après la publication et le succès retentissant de ces deux livres rappelle fortement le film « Les visions de Fletcher » avec Mel Gibson.

Si tout cela n'avait été que pure fantaisie, la campagne de dénigrement lancée contre l'auteur n'aurait pas été nécessaire. Ce qui lui est arrivé après la publication et le succès retentissant de ces deux livres rappelle fortement le film « Les visions de Fletcher » avec Mel Gibson. Après des années de campagne médiatique à grande échelle contre le prétendu « extrémiste de droite » et « antisémite », les succès juridiques de Van Helsing n'ont étrangement – ou plutôt typiquement ! – plus été relayés par les médias. L'auteur a traité toutes ces persécutions, la procédure d'interdiction, l'acte d'accusation pour incitation à la haine raciale ainsi que l'identité et les motivations des plaignants dans son livre « Die Akte Jan van Helsing » (Le dossier Jan van Helsing). Il ne faut pas être Nostradamus pour deviner que ce livre a également dû être retiré du marché en raison de menaces de poursuites judiciaires.

Après des années de campagne médiatique à grande échelle contre le prétendu « extrémiste de droite » et « antisémite », les succès juridiques de Van Helsing n'ont étrangement – ou plutôt typiquement ! – plus été relayés par les médias. L'auteur a traité toutes ces persécutions, la procédure d'interdiction, l'acte d'accusation pour incitation à la haine raciale ainsi que l'identité et les motivations des plaignants dans son livre « Die Akte Jan van Helsing » (Le dossier Jan van Helsing). Il ne faut pas être Nostradamus pour deviner que ce livre a également dû être retiré du marché en raison de menaces de poursuites judiciaires.