mardi, 27 octobre 2015

Réponses de Julien Rochedy au questionnaire de la Nietzsche académie

Julien Rochedy est l'auteur d’un essai d’inspiration nietzschéenne Le Marteau sous-titré Déclaration de guerre à notre décadence, auteur d’un mémoire universitaire sur Nietzsche et l’Europe et ancien directeur national du FNJ.

Nietzsche Académie - Quelle importance a Nietzsche pour vous ?

Julien Rochedy - Une importance fondamentale puisque je pense véritablement, sans pathos, qu'il a changé ma vie. Sa lecture, précoce, a fait office d'un baptême, d'une sorte de renaissance. Je l'ai lu si tôt (entre 14 et 17 ans) qu'on ne peut pas dire qu'il s'agissait de lecture à proprement parler, avec le recul et la distance que cela suppose. Je l'ai littéralement ingurgité, je l'ai fait mien, sans aucune interface entre ses livres et le jeune « moi » qui était en pleine formation. Dès lors, quoique je lise, quoique j'entende, quoique je voie ou quoique j'ai envie de faire, je ne peux l'appréhender qu'avec le regard nietzschéen qui me fut greffé si jeune.

N.A. - Etre nietzschéen qu'est-ce que cela veut dire ?

J.R. - Je tiens Nietzsche pour une paire de lunettes. Il est, pour moi, avant tout une façon de regarder le monde. Une grille de lecture. Un filtre d'exactitude et, surtout, de sincérité. C'est s’entraîner à percevoir ce qui se mue et s'agite autour de soi en se débarrassant des grilles de lectures morales (le bien et le mal) ou idéalistes (au sens de la primauté de l'Idée). C'est donc regarder les choses et les hommes par delà bien et mal, par le prisme des valeurs aristocratiques ou des esclaves (le sain et le malade, le bon et le mauvais), en s'attardant plutôt sur la psychologie, et en fin de compte, la physiologie (l'importance du corps comme heuristique de l'esprit) pour comprendre les idées d'un homme, au lieu de se mentir sur la capacité « raisonnante » et abstraite des humains. Et c'est aussi sentir profondément ce qui appartient au nihilisme, au déclin, au mensonge vénéneux, à la maladie et à la mort, plutôt qu'à la vie, à la grande vie et l'immense « oui » qui va avec.

J.R. - Je tiens Nietzsche pour une paire de lunettes. Il est, pour moi, avant tout une façon de regarder le monde. Une grille de lecture. Un filtre d'exactitude et, surtout, de sincérité. C'est s’entraîner à percevoir ce qui se mue et s'agite autour de soi en se débarrassant des grilles de lectures morales (le bien et le mal) ou idéalistes (au sens de la primauté de l'Idée). C'est donc regarder les choses et les hommes par delà bien et mal, par le prisme des valeurs aristocratiques ou des esclaves (le sain et le malade, le bon et le mauvais), en s'attardant plutôt sur la psychologie, et en fin de compte, la physiologie (l'importance du corps comme heuristique de l'esprit) pour comprendre les idées d'un homme, au lieu de se mentir sur la capacité « raisonnante » et abstraite des humains. Et c'est aussi sentir profondément ce qui appartient au nihilisme, au déclin, au mensonge vénéneux, à la maladie et à la mort, plutôt qu'à la vie, à la grande vie et l'immense « oui » qui va avec.

Je vous parlai de sincérité à propos de ce que nous oblige Nietzsche. Avec lui, après lui, on ne peut plus se mentir à soi-même. S'il m'arrive par exemple d'avoir une idée pour m'économiser, même si mon cerveau se met à fonctionner, comme de mise chez tous les hommes, pour me trouver une justification, morale ou raisonnable (toute « idée » est une justification de soi), je sais qu'en réalité cette idée ne fait que découler de ma faiblesse. Tout le reste est prétexte.

N.A. - Quel livre de Nietzsche recommanderiez-vous ?

J.R. - Je ne recommanderai pas un livre en particulier, même si « Par delà bien et Mal » et, bien sûr, « Zarathoustra », surnagent. Je recommanderai plutôt une succession de livres pour celui qui voudrait se lancer dans Nietzsche. D'abord Généalogie de la morale, qui suscite directement un immense doute sur ce que l'on croyait établi sur la nature du bien et du mal. Puis Par delà bien et mal, pour approfondir. Ensuite Zarathoustra, l'apothéose poétique de sa philosophie. Après, l'ordre compte moins. Je conseillerai toutefois particulièrement les œuvres de Nietzsche de l'après Zarathoustra, c'est à dire à partir de 1883, car j'ai toujours pensé qu'il y avait un Nietzsche, à la fois en tant qu'auteur (le style) et philosophe (la puissance), avant son Zarathoustra et après son Zarathoustra. L'auteur du Gai Savoir est encore un peu académique. Celui de Crépuscule des Idoles est pur génie.

N.A. - Le nietzschéisme est-il de droite ou de gauche ?

J.R. - Tout dépend bien sûr de ce que l'on entend par droite et gauche. Ces concepts peuvent signifier tellement de choses différentes selon les personnes qu'il est difficile d'enfermer Nietzsche dans des espaces si vagues. Toutefois, en me permettant de les prendre d'un point de vue philosophique, si toutefois ce point de vue peut exister, je dirais bien entendu que Nietzsche est de droite. L'importance qu'il donne à l'inégalité, aux valeurs aristocratiques, au goût raffiné, à la sélection et à la force, ainsi que son mépris souverain pour la populace, les valeurs égalitaires, la féminisation, la démocratie, le matérialisme grossier, etc, font que Nietzsche ne peut évidemment pas être reconnu comme un auteur de gauche.

N.A. - Quels auteurs sont à vos yeux nietzschéens ?

J.R. - Je pourrai vous faire une liste non exhaustive, de Drieu à Jünger en passant par London, mais ça n'aurait pas vraiment de sens, dans la mesure où ces auteurs peuvent être nietzschéens pour différentes raisons, et que des auteurs, nés avant Nietzsche, pourraient être considérés comme nietzschéens. Les grecs par exemple, Héraclite, Alcibiade, Périclès, sont des nietzschéens avant l'heure. Encore une fois, Nietzsche est une façon de voir le monde, et cette façon fut partagée mille fois dans l'Histoire, la plupart du temps par les hommes les plus grands, les plus intelligents et les plus honnêtes avec eux mêmes.

N.A. - Pourriez-vous donner une définition du surhomme ?

J.R. - Avec une lecture simple, mais tout de même pas trop mal, je pourrais vous répondre : c'est le kalos kagathos des Grecs, l’homme idéal, celui qui a la vie la plus remplie et dont la santé débordante s'enrichit de toujours plus de passions et d’aventures, de pensées, de force et de beauté. Mais ce serait bien trop banal. Le surhomme est celui qui accepte le tragique, le destin, et qui l'accepte en riant. C'est le Dieu Thor qui va à la guerre en riant aux éclats dans sa barbe rousse. Le monde n'a manifestement pas de sens, la vie est précaire, je suis imparfait, rien ne vaut rien, mais je cours au charbon quand même. Le pied dansant. Et là, à ce moment là, tout trouve son sens : la vie n'a comme seule justification qu'elle même. C'est le pessimiste actif dont parle Heidegger dans ses écrits sur Nietzsche.

N.A. - Votre citation favorite de Nietzsche ?

J.R. - Je n'en ai pas une en particulier, mais laissez moi vous raconter une anecdote :

Un jour que j'étais dans un bar et que je réfléchissais, avant de l'écrire, à mon livre le Marteau (d'inspiration largement nietzschéenne comme vous l'avez rappelé), je vois un grand gaillard venir s'accouder à côté de moi. Et sur l'un de ses avants bras, je vois tatoué « Amor fati ». J'exulte. Je vois cela comme un signe. Je me mets à délirer en mon for intérieur. Je lui fais signe et lui dit, bêtement, un truc du genre « aux nietzschéens ! » en levant mon verre. Il me répond, interloqué : « quoi ? ». Je lui répète et m’aperçois qu'en réalité il ne connaît pas Nietzsche. Il s'était tatoué ça juste « parce que ça sonnait bien ».

Alors finalement, je vous répondrai « amor fati ». Ça résume tout.

Et en plus ça sonne bien.

00:05 Publié dans Entretiens, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretien, philosophie, nietzsche, julien rochedy |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Arqueólogos alemanes encuentran el campamento de Varus en Germania

Arqueólogos alemanes encuentran el campamento de Varus en Germania

Ex: http://www.abc.es

Si los alemanes beben cerveza en lugar de vino, aliñan con mantequilla y no con aceite de oliva, o siguen hablando una lengua endiabladamente hostil a los herederos del latín es porque nunca fueron romanizados. Y se lo deben a Arminio, un líder germano que contuvo a las legiones e impidió la creación de una provincia romana en la margen derecha del Rin. La gesta de Arminio, sin embargo, se ha mantenido a lo largo de los siglos en la niebla del mito nacional germánico, puesto que el único testimonio arqueológico de su victoria era una piedra funeraria con el nombre del centurión Marcus Caelius y una inscripción que documenta que murió en la Batalla de Varus. Ahora, el reciente hallazgo arqueológico de un campamento romano en Baja Sajonia arroja una primera luz científica sobre la leyenda y ayuda a redibujar el mapa de la historia romana de Alemania.

Se trata de un campamento romano de tiempos de Cristo en lo que hoy es Wilkenburg, al sur de Hannover, en el que según los primeros indicios llegaron a concentrarse al menos durante unos cuantos días unos 20.000 soldados romanos fuertemente armados, lo que equivale a tres legiones y a una décima parte del total de las tropas del imperio. Es el primero de su tipo hallado en el norte de Alemania y concretamente estuvo ocupado, según las primeras mediciones, entre el año 12 a.C. y el 9 d.C.. Desde él parten además, en varias direcciones, rutas de 20 kilómetros en las que se encuentran otros pequeños campamentos auxiliares. Junto a restos de sandalias romanas, pinzas y fíbulas, en total vario cientos de objetos y restos, han sido halladas monedas de la época del emperador Augusto. Hay denarios romanos acuñados en Lyon y otras monedas de origen celta. Su pormenorizado estudio aportará precisión al descubrimiento, mientras el trabajo de campo ha cumplido ya sus primeros objetivos.

Fueron unas imágenes aéreas lo que llamó la atención de los arqueólogos estatales del Land de Baja Sajonia y comenzaron las excavaciones en un área de 500 por 600 metros. Harald Nagel, afanado en el repaso con detectores de metales de unas 30 hectáreas de terreno, se muestra prudente en su valoración del hallazgo. «Los estudios de las monedas están todavía en su fase preliminar y es pronto para sacar conclusiones», dice, pero reconoce que «el yacimiento demuestra que Hannover y sus alrededores fueron un punt de importancia histórica y estratégica muy superior a lo que se estimaba hasta ahora».

Al igual que las legiones de Varus, los trabajos arqueológicos han de vérselas con constantes y copiosas lluvias que convierten las trincheras de excavación en auténticos barrizales cada dos por tres. «Tácito ya describió sobre la batalla de Varus que llovían perros y gatos», recuerda el arqueólogo Hening Hassmann, que destaca el cruce de rutas norte-sur y este-oeste que fue elegido para instalar a las tropas romanas.

En efecto, en 1515, el humanista Ullrich von Hutten descubrió en el primer libro de los Anales de Tácito una referencia a «Arminius», de quien el historiador romano decía que había infligido una derrota a Roma cuando el imperio estaba en todo su esplendor. Tácito calificaba a Arminius como el verdadero liberador de Germania. Ullrich von Hutten tomó las lacónicas apreciaciones de Tácito sobre Arminius y publicó en 1529 un diálogo póstumo titulado «Arminius», que cultivaron los los protestantes para subrayar la independencia no ya ante la Roma imperial sino ante la iglesia romana.

Hay consenso entre los historiadores sobre que Arminio, un germano que había formado parte del ejército romano y en quien Varus confiaba, formó una alianza entre varias tribus bárbaras y le tendió una trampa a Varus para hacerse con el control de la región. Las legiones romanas sucumbieron a una emboscada que terminó en carnicería. El actual hallazgo, por su importancia y dimensiones, apunta por ahora solamente a dos posibles lecturas: o bien el mismo Tiberio subió más al norte de lo que se había pensado hasta ahora, o fue Varus el que llegó hasta Hannover para allí morir y poner fin a la expansión romana en Germania.

00:05 Publié dans archéologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : archéologie, légions de varus, varus, rome, rome antique, germanie, germanie antique, allemagne, archéologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Comment oublier Halloween avec Chrétien de Troyes

Oublions Halloween sans même polémiquer avec la Bête…

Je reprends un sujet qui nous tient à cœur, celui du Graal, qui montrait au Moyen âge le mystère fragile de la civilisation française. Nous en sommes loin mais ce n’est pas une raison pour ne pas rappeler un aspect méconnu de l’œuvre de Chrétien de Troyes : son noble hellénisme.

Cligès est un splendide roman ignoré. Il tente de réconcilier l’orient byzantin et l’occident après le schisme en montrant la grande unité culturelle de la civilisation européenne. Dès le début Chrétien nous donne ses sources. Car tout le monde enfin oublie de qui Chrétien se réclame : « Celui qui traita d’Erec et Enide, mit les commandements d’Ovide et l’Art d’aimer en français, fit le Morsure de l’épaule, traita du roi Marc et d’Yseult la Blonde… se remet à un nouveau conte, d’un jeune homme qui vivait en Grèce et qui vivait sous le règne du roi Arthur ».

Chrétien, venu à la cour de l’empereur Barberousse vers 1180, y avait rencontré l’ambassadeur byzantin. Les chansons de geste byzantines étaient proches des nôtres, et Chrétien explique les liens entre cette littérature et nos prédécesseurs.

Chrétien, venu à la cour de l’empereur Barberousse vers 1180, y avait rencontré l’ambassadeur byzantin. Les chansons de geste byzantines étaient proches des nôtres, et Chrétien explique les liens entre cette littérature et nos prédécesseurs.

Voici ce que nous ont appris nos livres ; la Grèce fut, en chevalerie et en savoir, renommée la première, puis la vaillance vint à Rome avec la somme de la science, qui maintenant est venue en France.

La France avait pris un relais de vaillance et de science. Tout cela s’est fait par une transmission monastique des textes venus des grands auteurs grecs, d’Ovide et de Virgile. Au Moyen âge on fait aussi des « remakes » et des copies bien mimétiques ; ainsi Eneas, ainsi Troie, ainsi Alexandre. Et l’on comprend alors l’omniprésence de l’alchimie grecque dans nos textes bien étudiés par Fulcanelli.

Edmond Faral publia en 1913 un livre magnifique sur Les sources latines et grecques de nos romans de chevalerie. On peut le lire sur archive.org. Il explique que ces sources ont été négligées et que ce n’est hélas pas fortuit.

Il donne même les raisons de cet oubli : le préjugé de la Renaissance qui voit l’opinion publique rendue inculte par son école considérer le Moyen âge comme une ère de Zabulon et le seizième siècle de notre bonne vieille Renaissance comme l’âge de la perfection ultime. Or Victor Hugo souligne au début de Notre-Dame l’effondrement (sic) de l’architecture à la Renaissance.

Edmond Faral :

Affirmer que les romanciers du XIIème siècle étaient nourris de la lecture de Virgile, d’Ovide et de la plupart des bons poètes de l’ancienne Rome, c’est s’en prendre, à coup sûr, quoique indirectement, aux théories qui expliquent la Renaissance poétique française du XVIème siècle par la découverte de l’Antiquité.

Le moyen âge a connu l’Antiquité beaucoup mieux qu’on ne le dit d’ordinaire et, au moins sur la poésie des Latins, on n’était guère moins bien renseigné en 1150 qu’en 1550.

Nous évoquerons avec plaisir les sources celtiques chez Chrétien de Troyes ; mais passé leur Halloween…

00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, chrétien de troyes, moyen âge, littérature, littérature française, littérature médiévale, lettres, lettres françaises, lettres médiévales, graal, halloween |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Russia’s Urals region might hold the key to Europe’s ancient origins

Russia’s Urals region might hold the key to Europe’s ancient origins

In August 2015, the Shigir Idol was recognized as the world’s oldest known wooden sculpture. Prominent dendrochronologists and archeologists established that the statue is 11,000 years old, dating to the start of the Holocene period at the end of the last Ice Age and beginning of the present era.

The scientific community will probably have to revise the prevailing opinion that almost everything, starting from crop farming to philosophical perceptions of the world, was brought to Europe by ancient Middle Eastern farmers.

Mikhail Zhilin, a leading researcher at the Russian Academy of Science’s Institute of Archeology, is convinced that hunter-gatherers who lived in the Urals and Siberian forests 11,000 years ago exhibited a high level of development. “They lived in harmony with the environment and knew far more about it than modern people can imagine,” Zhilin told RBTH.

The mystery of the idol: a seventh drawing

In 2014 Professor Thomas Terberger, head of research at the Department of Cultural Heritage of Lower Saxony (Hannover), proposed an independent analysis of the Shigir Idol. He wanted to establish the age of the sculpture using the most advanced equipment available, and tests subsequently showed that the idol was older than previously thought, in fact dating to 11,000 years ago.

Dendrochronologists at the German Archeological Institute in Berlin established that the idol was made out of freshly-cut Siberian larch. The tree was at least 157 years old when the ancient craftsmen began to work on it.

Prof. Terberger believes the Shigir Idol is one of the most outstanding Eurasian cultural masterpieces of the Stone Age. “Based on our studies, one can boldly assert that the development of Eurasian culture was driven not only from the Middle East but from other equally developed centers, in particular, from the Urals,” Terberger said.

Furthermore, scientists recently discovered a seventh mysterious drawing on the idol’s back side, which can be seen only with the help of a microscope. Previously, only six drawings were known. There are markings carved on the idol that depict a series of figures, with a total of eight characters. Their meaning remains a mystery, as well as many other of the idol’s secrets – what it was made for, and with what tools.

How the idol was discovered and studied

The Big Shigir Idol was discovered in 1890 in a peat bog halfway between Yekaterinburg and Nizhny Tagil. At that time, the area was known for its gold mine. During excavations many ancient artifacts of the Shigir peat bog were lost but some were preserved, such as Stone Age bone arrowheads.

The idol was retrieved from the bog piece by piece, and when they were assembled it turned out they form a sculpture 5.3 meters tall, covered with mysterious carvings. Later, the lower part of that archeological wonder (about 193 cm long) was lost. The gold mine’s owner, Count Alexey Stenbok-Fermor, handed over the idol to the Urals Natural Sciences Society, today known as the Sverdlovsk Region History Museum.

Russian scientists first began to study the idol in 1997, and with the help of radiocarbon analysis they established that the idol was at least 9,500 years old. That announcement caused quite a stir, and skeptics suggested somebody had taken a larch lying in a peat bog for 3,000 or 5,000 years and made an idol out of it. Still, scientists knew that the idol would reveal more secrets.

“We were convinced that it was originally made out of a freshly-cut tree because we know how quickly wood taken out of a peat bog becomes dry and deformed, leaving it practically useless for making a sculpture,” said Svetlana Savchenko, a research associate at the Sverdlovsk Region History Museum.

Read more:

Ancient petroglyphs in the Russian North covered with a glass dome>>>

Russia’s 12 oldest ancient monuments>>>

00:05 Publié dans archéologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monts ourals, archéologie, russie, racines européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

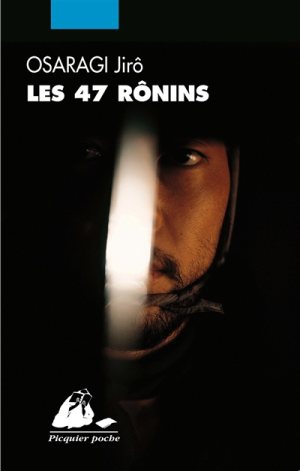

Osaragi Jirö et les 47 ronins

Osaragi Jirö et les 47 ronins

Rémy ValatEx: http://metamag.fr

Nojiri Haruhiko (4 octobre 1897-30 avril 1973), plus connu sous son nom de plume, Osaragi Jirō est un célèbre écrivain de la culture populaire japonaise qui a signé de nombreux romans parus en feuilletons dans la presse. Fils de charpentier, il est le fruit de la méritocratie : excellent élève, il entrera à l’université impériale de Tôkyô (département de science politique) et incorporera le ministère des Affaires étrangères, institution qu’il quittera rapidement pour se consacrer totalement à l’écriture (1924). Il deviendra ultérieurement le conseiller du prince Higashikuni Naruhiko, premier ministre du Japon de l’immédiat après-guerre. Son nom de plume, Osaragi, est une prononciation différente du terme « daibutsu » (大仏) qui signifie le « Grand Bouddha », c’est-à-dire une statue du Bouddha, comme celle sise à Kamakura (Nojiri Haruhiko habitait à proximité de celle-ci). En outre ce pseudonyme est en lien avec l’histoire du lieu puisque les Osaragi étaient des membres du clan Hôjô mentionné dans la chronique Taiheiki qui traite de la fin du shôgunat de Kamakura (1185-1333).

Auteur de fictions de cape et d’épées, de romans contemporains et de politique française (affaire dreyfus, boulangisme, Commune de Paris), l’écrivain est aussi connu pour son adaptation de l’histoire des 47 rônins. Osaragi Jirô publie cette histoire intitulée Akô Rôshi, sous forme de feuilletons paru dans le quotidien Tôkyô Nichinichi Shimbun en 1927. L’oeuvre sera réalisée pour le cinéma par Matsuda Sadatsugu en 1961.

Auteur de fictions de cape et d’épées, de romans contemporains et de politique française (affaire dreyfus, boulangisme, Commune de Paris), l’écrivain est aussi connu pour son adaptation de l’histoire des 47 rônins. Osaragi Jirô publie cette histoire intitulée Akô Rôshi, sous forme de feuilletons paru dans le quotidien Tôkyô Nichinichi Shimbun en 1927. L’oeuvre sera réalisée pour le cinéma par Matsuda Sadatsugu en 1961.

Le roman connaît un grand succès, et pour cause, outre les qualités littéraires de son auteur, l’histoire des 47 rônins est un fait d’armes héroïque enraciné dans la culture populaire . En outre, en cette période de nationalisme ardent, la bravoure, l’indéfectible fidélité et l’esprit de sacrifice de ces 47 samouraïs (ou serviteurs) est mise en avant par la propagande ; chaque citoyen-samouraï-soldat ne pesait alors guère plus lourd qu’une pétale de cerisier en fleurs... Ce roman, dans l’esprit d’un Emile Zola ou d’un Alexandre Dumas, et une oeuvre remarquablement documentée, qui nous plonge dans le Japon d’Edo et mêle petites et grandes intrigues, celles des courtisans et des malandrins. Il existe une version aussi tranchante qu’une lame de katana, celle de George Soulié de Morant : je préfère celle-ci à la première pour sa sobriété, et aussi parce qu’elle va et touche l’essentiel, mais ceci est question de goûts. Une excellente traduction de ce monument de la littérature nippone est parue aux éditions Picquier en 2007 (Osaragi Jirō, Les 47 rônins, éditions Picquier, 2007). Le roman a été traduit en français par Jacques Lalloz, et ce dernier a été récompensé du prix de la Fondation Konishi le 14 décembre 2009. Un texte savoureux sans comparaison aucune avec la pitrerie cinématographique d’Hollywood, que l’âme d’Ôishi la maudisse....

Osaragi Jirō, Les 47 rônins, traduction par Jacques Lalloz, éditions Picquier, 2007, 896 pages, 27 €

00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, japon, asie, samourais, ronins |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook