jeudi, 12 février 2026

La Russie et le Pakistan: renforcement des relations de partenariat

La Russie et le Pakistan: renforcement des relations de partenariat

Milana Gunba

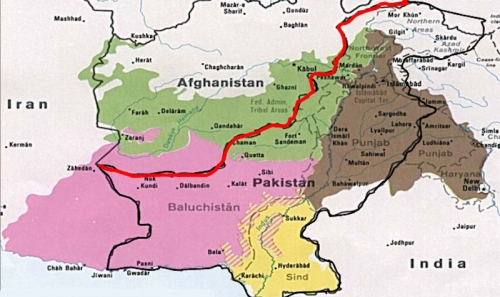

Les relations entre la Russie et le Pakistan ont connu un parcours difficile, passant de l'antagonisme de la guerre froide à un partenariat pragmatique au 21ème siècle. Historiquement, le Pakistan était un allié clé des États-Unis en Asie du Sud, tandis que l'URSS soutenait l'Inde. Cependant, les changements dans l'architecture géopolitique mondiale, en particulier la formation d'un monde multipolaire, le déplacement du centre de gravité économique mondial vers l'Asie, ainsi que les défis communs en matière de sécurité, tels que le terrorisme et l'instabilité régionale (notamment la situation en Afghanistan), ont créé un terrain favorable au rapprochement entre les deux pays.

Au cours de la dernière décennie, on observe une tendance constante à l'approfondissement de la coopération russo-pakistanaise, qui dépasse le cadre des contacts diplomatiques traditionnels. Ce processus couvre un large éventail de domaines, allant des exercices militaires conjoints périodiques à la discussion et à la mise en œuvre de projets d'investissement à grande échelle dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures.

Évolution des relations et contexte géopolitique

Après l'effondrement de l'URSS, la Russie a hérité de relations complexes avec le Pakistan. Les premières années de la période post-soviétique ont été marquées par une faible activité, mais dès le début des années 2000, des signes de rapprochement progressif ont commencé à apparaître. Les catalyseurs de ce processus ont été les suivants:

Le changement des priorités de la politique étrangère de la Russie: dans un contexte de confrontation avec l'Occident et de « tournant vers l'Est » actif, la Russie cherche à diversifier ses relations étrangères et économiques en trouvant de nouveaux partenaires en Asie.

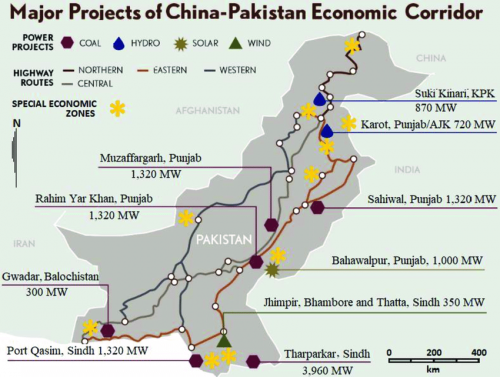

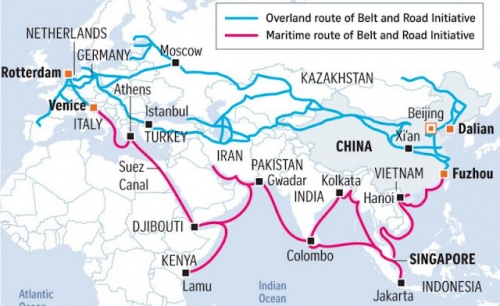

La diversification des relations extérieures du Pakistan: confronté à l'instabilité et parfois à la pression de ses alliés occidentaux traditionnels (principalement les États-Unis), Islamabad cherche à mener une politique étrangère multivectorielle, réduisant ainsi sa dépendance à l'égard d'un seul centre de pouvoir. Le renforcement des relations avec la Russie est perçu comme faisant partie de cette stratégie, en particulier dans le contexte de l'influence croissante de la Chine (à travers l'initiative « Belt and Road » et le Corridor économique Chine-Pakistan, CPEC).

Défis communs en matière de sécurité: le Pakistan et la Russie ont tous deux intérêt à assurer la stabilité régionale et à lutter contre le terrorisme international, le trafic de drogue et l'extrémisme. La situation en Afghanistan est l'un des principaux dénominateurs communs.

Intérêts économiques: le Pakistan, avec sa population croissante et son économie en développement, est un marché potentiellement important pour les biens et services russes, en particulier dans les domaines de l'énergie et de la construction mécanique. La Russie, quant à elle, voit dans le Pakistan de nouvelles opportunités d'investissement et d'exportation d'hydrocarbures.

L'adhésion du Pakistan à l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en 2017, dont la Russie est l'un des membres clés, a constitué une étape importante, offrant une plateforme pour la coopération multilatérale et donnant un élan supplémentaire aux relations bilatérales.

Coopération militaire et de défense

La coopération dans le domaine militaire, autrefois inimaginable, est devenue l'un des signes les plus visibles du changement dans les relations entre les deux pays. Alors qu'auparavant, la Russie vendait principalement du matériel militaire à l'Inde, le Pakistan est désormais également considéré comme un marché potentiel.

Exercices militaires conjoints:

« Druzhba »: Lancés en 2016, ces exercices conjoints entre les forces spéciales russes et pakistanaises ont lieu chaque année (avec quelques interruptions). Ils sont axés sur les opérations antiterroristes, l'entraînement en montagne et l'échange d'expériences dans des conditions de terrain difficiles. Les exercices « Druzhba » symbolisent non seulement l'approfondissement de la coopération militaire, mais aussi la démonstration publique d'un changement de paradigme dans les relations.

« Arabian Monsoon »: Des exercices navals conjoints sont également organisés périodiquement, démontrant la capacité des flottes des deux pays à coopérer.

Exercices multilatéraux: l'armée pakistanaise participe également à des exercices multilatéraux organisés sous l'égide de l'OCS, ce qui contribue à renforcer la compatibilité opérationnelle et la coordination.

Fournitures d'armes et coopération militaro-technique:

Hélicoptères Mi-35M: L'un des accords les plus importants a été l'acquisition par le Pakistan d'hélicoptères d'attaque polyvalents Mi-35M « Super Crocodile ». Cette transaction a constitué un précédent important, ouvrant la voie à une coopération future.

Discussion sur de nouveaux achats: Des négociations sont régulièrement menées sur d'éventuelles livraisons de systèmes de défense aérienne russes (y compris le S-400, bien que cela reste spéculatif en raison du caractère sensible du sujet pour l'Inde), de véhicules blindés, ainsi que sur la modernisation des systèmes existants et la création de productions conjointes.

Équipements et formation antiterroristes: la Russie aide le Pakistan à former du personnel et à fournir des équipements pour lutter contre le terrorisme, ce qui constitue une priorité commune.

Importance stratégique: pour le Pakistan, la coopération militaire avec la Russie signifie une diversification des sources d'armement, une réduction de la dépendance vis-à-vis des États-Unis et de la Chine, ainsi qu'un accès aux technologies russes de pointe. Pour la Russie, il s'agit d'un nouveau marché pour la vente d'armes, d'un renforcement de ses positions en Asie du Sud et d'une influence accrue dans la région, ce qui correspond à sa stratégie de « pivot vers l'Est ».

Partenariat énergétique

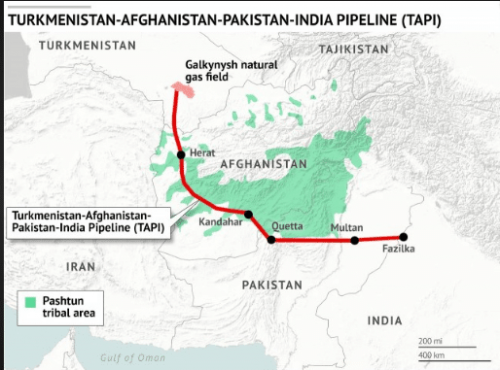

Le secteur énergétique est sans doute le domaine le plus prometteur et le plus capitalistique de la coopération bilatérale, susceptible de générer des investissements de plusieurs milliards. Le Pakistan est confronté à une grave pénurie énergétique, tandis que la Russie est l'un des plus grands exportateurs mondiaux d'hydrocarbures et de technologies.

Gazoduc « Pakistan Stream »

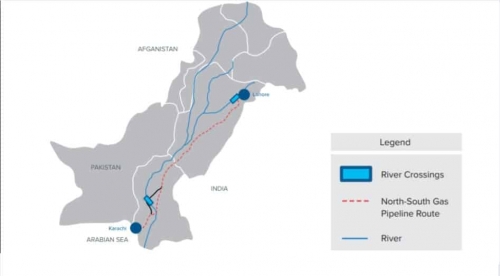

Historique du projet: Initialement connu sous le nom de « Nord-Sud », ce projet prévoit la construction d'un gazoduc d'environ 1100 km entre le port de Karachi (où sera réceptionné le GNL regazéifié) et Lahore, afin d'assurer le transport du gaz vers les zones densément peuplées du pays.

Participants et statut: un protocole d'accord a été signé dès 2015, mais le projet a connu des retards en raison de lenteurs bureaucratiques, de problèmes de financement et de sanctions internationales contre la Russie. En 2021, les gouvernements des deux pays ont signé un accord intergouvernemental prévoyant une participation de 26 % pour le Pakistan et de 74 % pour la Russie. L'opérateur du projet devrait être la partie russe. Le projet est estimé à plusieurs milliards de dollars.

Pour le Pakistan, ce gazoduc est essentiel pour garantir la sécurité énergétique, développer l'industrie et réduire les coûts énergétiques. Pour la Russie, c'est l'occasion de s'implanter sur un nouveau marché gazier prometteur et de démontrer sa capacité à réaliser de grands projets d'infrastructure dans des conditions difficiles.

Livraisons de GNL et de pétrole brut: Le Pakistan est intéressé par des contrats à long terme pour la fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL) et de pétrole brut russes. Dans le contexte de la crise énergétique mondiale et de la volonté du Pakistan de diversifier ses sources d'énergie, les livraisons russes pourraient devenir un élément important de la stratégie énergétique du pays.

Raffinage du pétrole: Des projets de modernisation et de construction de nouvelles raffineries de pétrole au Pakistan avec la participation d'entreprises russes sont également à l'étude.

Exploration et production d'hydrocarbures: Les entreprises russes, qui disposent de technologies de pointe dans le domaine de l'exploration et de la production, manifestent leur intérêt pour la participation à des projets sur le plateau continental et sur terre au Pakistan.

Énergie électrique: Il existe des perspectives de coopération dans la construction et la modernisation de centrales électriques utilisant différentes sources d'énergie, notamment l'énergie hydraulique et les centrales thermiques.

Coopération commerciale, économique et en matière d'investissements

Outre les grands projets d'infrastructure, la Russie et le Pakistan cherchent à accroître le volume des échanges commerciaux bilatéraux et des investissements dans d'autres secteurs.

Dynamique des échanges commerciaux: Bien que le volume des échanges bilatéraux ait été historiquement modeste (environ 700 à 900 millions de dollars par an), on observe une croissance soutenue. Les deux pays se sont fixé pour objectif de le porter à 5 milliards de dollars dans un avenir proche.

Exportations de la Russie: principalement des céréales (blé), des machines et des équipements, des engrais minéraux.

Exportations du Pakistan: textiles, produits agricoles (mangues, riz), articles en cuir, articles de sport.

Coopération bancaire et financière: les possibilités d'utiliser les monnaies nationales dans les règlements mutuels, de créer des canaux bancaires directs et des systèmes de paiement pour contourner les sanctions internationales et renforcer l'autonomie économique sont en cours de discussion.

Opportunités d'investissement

Industrie: le Pakistan est intéressé par les investissements russes dans l'industrie lourde, la construction mécanique et l'industrie chimique.

Agriculture: la Russie peut fournir des machines et des technologies agricoles, tandis que le Pakistan peut augmenter ses exportations de denrées alimentaires.

Pharmacie: il existe un potentiel de coopération dans le secteur pharmaceutique.

Coopération douanière: l'optimisation des procédures douanières et la création de conditions favorables au commerce font également l'objet de discussions.

Coopération humanitaire, éducative et culturelle

Bien que moins importante, la coopération humanitaire joue également un rôle important dans le rapprochement des peuples.

Programmes éducatifs: la Russie accorde au Pakistan des quotas pour étudier dans les universités russes, en particulier dans les domaines techniques et scientifiques. Cela contribue à la formation d'une élite pro-russe et au renforcement des liens interculturels.

Échanges culturels: l'organisation de festivals culturels, de projections de films et d'expositions favorise une meilleure compréhension mutuelle et permet de dépasser les stéréotypes.

Tourisme: malgré les difficultés existantes, il existe un potentiel de développement du tourisme entre les deux pays, en particulier dans le domaine du tourisme écologique et culturel.

Défis et obstacles à la coopération

Malgré des progrès évidents, le partenariat russo-pakistanais est confronté à un certain nombre de défis majeurs :

Le facteur indien: les relations traditionnellement étroites entre la Russie et l'Inde constituent un point sensible. Delhi suit de près le développement du partenariat russo-pakistanais, craignant qu'il ne perturbe l'équilibre régional des pouvoirs ou ne porte atteinte à ses intérêts. La Russie est contrainte de trouver un équilibre entre les deux puissances sud-asiatiques.

Pression des États-Unis et de l'Occident: malgré sa volonté de diversification, le Pakistan entretient toujours des liens économiques et stratégiques importants avec l'Occident. Les sanctions américaines contre la Russie pourraient compliquer la mise en œuvre de projets communs, en particulier dans le domaine financier. Le Pakistan craint d'être soumis à des sanctions secondaires.

Contraintes financières: les grands projets d'investissement nécessitent des ressources financières importantes. Le Pakistan rencontre souvent des difficultés pour financer ses projets en interne et obtenir des crédits extérieurs. Les entreprises russes sont également confrontées à des restrictions sur le marché financier international.

Bureaucratie et instabilité politique: au Pakistan, les changements fréquents de gouvernement et le niveau élevé de bureaucratisation peuvent ralentir la mise en œuvre des projets et affecter leur viabilité à long terme.

Concurrence avec la Chine: la Chine est le principal partenaire stratégique du Pakistan et l'investisseur le plus important via le CPEC. Les projets russes doivent rivaliser avec les initiatives chinoises pour attirer l'attention et les ressources d'Islamabad, même s'ils peuvent souvent être complémentaires.

Logistique et infrastructure: le développement des routes commerciales et de l'infrastructure logistique pour augmenter les échanges commerciaux nécessite des investissements et du temps considérables.

Perspectives et importance stratégique

Malgré les défis, les relations russo-pakistanaises ont un potentiel considérable pour se développer davantage.

Renforcement d'un monde multipolaire: L'approfondissement du partenariat entre la Russie et le Pakistan contribue à la formation d'un ordre mondial plus équilibré et multipolaire, réduisant la domination d'un seul centre de pouvoir.

Stabilité régionale: La coopération en matière de sécurité, en particulier en ce qui concerne l'Afghanistan et la lutte contre le terrorisme, est essentielle pour la stabilité et la sécurité régionales en Asie centrale et en Asie du Sud.

Sécurité énergétique du Pakistan: les investissements et les livraisons russes peuvent améliorer considérablement la situation énergétique du Pakistan, ce qui est une condition essentielle à sa croissance économique.

Diversification pour la Russie: le Pakistan devient un élément important de la stratégie russe de « pivot vers l'Est », offrant de nouvelles opportunités économiques et politiques.

Rôle de l'OCS: l'Organisation de coopération de Shanghai sert de plateforme importante pour le développement de relations multilatérales et bilatérales, fournissant un cadre institutionnel pour la coopération.

Les projets communs de la Russie et du Pakistan – des exercices militaires périodiques aux discussions sur les investissements majeurs dans l'énergie et les infrastructures – reflètent les profonds changements géopolitiques et l'approche pragmatique des deux pays dans l'élaboration de leurs stratégies de politique étrangère. Ce partenariat, qui était autrefois pratiquement inexistant, prend désormais de l'ampleur, motivé par des intérêts communs dans les domaines de la sécurité, de l'économie et de la recherche d'un monde multipolaire.

Bien que des obstacles importants, tels que la sensibilité du facteur indien, la pression occidentale, les contraintes financières et l'instabilité interne du Pakistan, entravent l'approfondissement de la coopération, l'intérêt stratégique de cette interaction est évident. Elle ouvre de nouveaux marchés à la Russie et renforce son influence en Asie du Sud, tandis qu'elle permet au Pakistan de diversifier ses relations étrangères, de renforcer sa sécurité énergétique et d'accéder à des technologies et à des investissements.

À long terme, avec la volonté politique et la capacité de surmonter les difficultés qui se présenteront, le partenariat russo-pakistanais a toutes les chances de devenir l'un des éléments clés de la géopolitique régionale, contribuant à la stabilité et au développement économique en Asie du Sud et en Asie centrale.

Outre les domaines déjà évoqués, la coopération entre la Russie et le Pakistan pourrait être élargie à d'autres domaines tels que:

Santé et pharmacie: développement des systèmes de santé, tourisme médical (attirer des patients pakistanais dans les cliniques russes), localisation de la production de médicaments et de vaccins, échange de spécialistes et de technologies.

Gestion des catastrophes naturelles: compte tenu de la vulnérabilité des deux pays aux catastrophes naturelles, il est possible d'approfondir la coopération dans le domaine de la prévention et de la gestion des conséquences des situations d'urgence, de l'échange d'expériences, des exercices conjoints et de la fourniture d'équipements spécialisés.

Urbanisme et « villes intelligentes »: la Russie peut offrir son expérience et ses technologies en matière de planification des infrastructures urbaines, de mise en œuvre de solutions numériques pour les transports, le logement et la sécurité dans les villes à croissance rapide du Pakistan.

Développement du tourisme et de l'hôtellerie: Projets communs de construction de complexes hôteliers, extension des itinéraires touristiques, simplification des procédures de visa pour augmenter les flux touristiques réciproques.

Innovation et start-ups: création de parcs technologiques communs, d'incubateurs, soutien aux projets innovants des jeunes et au financement par capital-risque dans les secteurs prometteurs.

Développement des échanges éducatifs et entre jeunes: augmentation des quotas pour les étudiants, recherches scientifiques conjointes, échanges entre étudiants et jeunes afin de renforcer les liens entre les générations futures.

Médias et échanges culturels: projets communs dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la musique et des arts afin d'améliorer la compréhension mutuelle entre les cultures et de lutter contre la désinformation.

Dialogue interparlementaire et inter-partis: approfondissement des relations politiques non seulement au niveau des gouvernements, mais aussi entre les parlements et les partis politiques des deux pays.

La synergie entre les technologies, les ressources et l'expérience russes et les besoins du Pakistan en matière de développement, sa population jeune et sa position géographique stratégique peut donner un élan puissant à la coopération bilatérale, contribuant à la prospérité mutuelle et au renforcement des positions des deux pays dans un monde multipolaire en formation.

19:38 Publié dans Actualité, Eurasisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, pakistan, actualité, eurasie, asie, affaires asiatiques, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 11 février 2026

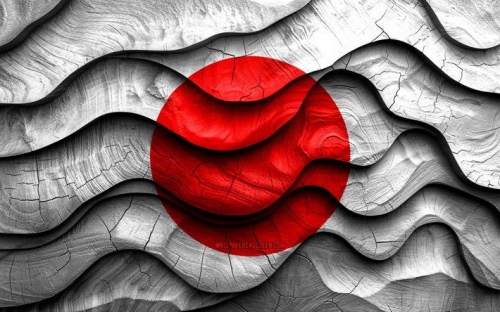

L’éveil du Japon à la multipolarité - L'archipel se soustrait à l’ombre américaine

L’éveil du Japon à la multipolarité

L'archipel se soustrait à l’ombre américaine

Constantin von Hoffmeister

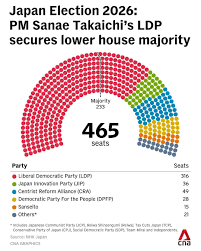

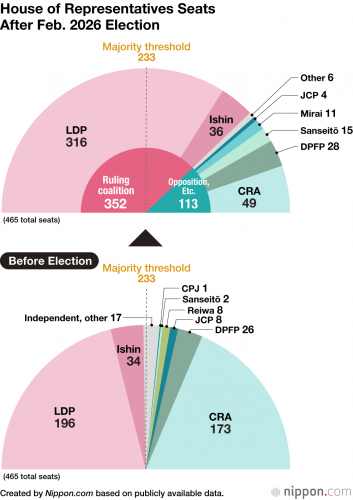

Les élections pour la Chambre des représentants du Japon ont rendu un verdict d’une clarté sans pareille. Le centre-gauche s’est effondré, ses rangs se sont réduits à de simples fragments. Plus des deux tiers de ses sièges ont disparu, un événement de portée historique. Le Parti libéral-démocrate nationaliste (PLD), dirigé par la Première ministre Sanae Takaichi, est sorti de la compétition électorale pour devenir une force dominante après s'être conquis une part record des votes. Le public a choisi la fermeté politique plutôt que la dérive, la souveraineté plutôt que la tutelle, et la continuité identitaire plutôt que les abstractions alambiquées, prônées par les idéologues atlantistes.

Dans les derniers jours avant le scrutin, des commentateurs libéraux ont lancé les alarmes habituelles. Des colonnes, dans les journaux, évoquaient le spectre de l'autoritarisme et utilisaient un langage rituel autrefois employé dans toute la sphère occidentale chaque fois qu’un pays sortait du cadre convenu. Mais ces avertissements se sont dissous au contact de la réalité. Le PLD est passé de 198 à 316 sièges. Avec son allié, le Parti de l’innovation du Japon, la majorité gouvernementale a obtenu 352 mandats et une super majorité des deux tiers dans la chambre de 465 sièges. De tels chiffres confèrent une autorité sur la législation, le budget et le rythme de la vie nationale. La procédure parlementaire reflète désormais la volonté d’une population prête à agir en tant qu’État-civilisation plutôt qu’en tant que province administrative au sein d’une structure de sécurité américaine.

Ce résultat revêt une signification bien au-delà de l’arithmétique partisane. Une ère multipolaire avance à grands pas dès que les cultures anciennes retrouvent une capacité stratégique. Le Japon prend sa place parmi les pôles de grande profondeur historique et se prépare à l’émergence d’un concert de puissances souveraines. Washington a longtemps considéré le Pacifique comme un lac géré par ses soins, par ses alliances structurées autour de la dépendance, par ses bases disposées comme des rappels permanents de 1945. L’électorat japonais a signalé sa fatigue face à cet arrangement. Une nation avec des millénaires de mémoire cherche un partenariat entre égaux, que ce soit à travers l’Eurasie ou dans l’ensemble de l’Indo-Pacifique, plutôt que la subordination à un ordre occidental unipolaire en déclin.

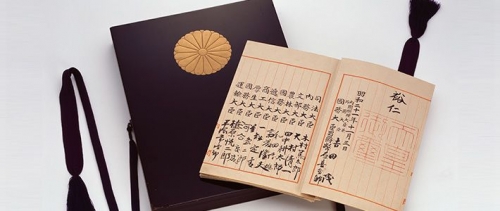

La constitution japonaise de 1947.

La nouvelle majorité détient les voix nécessaires pour ouvrir le débat sur une révision de la Constitution de paix de 1947. Cette charte est née durant l’occupation, façonnée par les impératifs américains, et a enfermé le Japon dans un cadre de retenue stratégique. Une révision marquerait un tournant psychologique : le passage du pacifisme supervisé vers une souveraineté mature. La théorie multipolaire considère de telles transitions comme essentielles. Chaque pôle doit disposer d’une défense crédible, d’une autonomie industrielle, d’une confiance culturelle et de la capacité à dissuader la coercition. La réarmement, dans cette optique, devient moins un geste d’agression qu’une déclaration qui affirme que l’histoire a repris son rythme pluriel.

L’énergie politique s’est concentrée autour de Takaichi elle-même. Elle a convoqué les élections en avance sur le calendrier, demandé au peuple son jugement, et l’a reçu en plénitude. Sa présence — directe, vive et indiscutablement distincte du ton gestionnaire de ses nombreux prédécesseurs — a captivé l’imaginaire public. Les foules ont répondu avec l’ardeur autrefois vue lors de la montée insurgée de Junichiro Koizumi (photo, ci-dessous) deux décennies plus tôt. Le leadership, en période de recalibrage civilisationnel, se condense souvent en une figure. L’électorat reconnaît dans une seule personne la possibilité d’un réveil national.

Les critiques qualifient cette personnalisation de dangereuse. Leur anxiété révèle un attachement plus profond à la neutralité procédurale, une doctrine exportée dans le monde entier durant l’ère libérale. Pourtant, la politique, dans chaque culture durable, puise sa force dans les mythes, les symboles et les émotions collectives. Le réalisme multipolaire soutient que les nations prospèrent lorsque leur classe dirigeante parle dans l’idiome de leur propre tradition plutôt que dans le dialecte standardisé d’une technocratie mondiale. Une idée du nation émotionnellement résonante renforce la cohésion à une époque marquée par des blocs continentaux et la compétition entre grandes puissances.

Les débats sur la sécurité tournent de plus en plus autour de la Chine, présentée dans les commentaires occidentaux comme la menace du siècle, la mieux organisée. Le Japon aborde cette question d’un point de vue plus complexe. La géographie garantit la proximité ; l’histoire encourage la prudence ; la stratégie exige un équilibre. Un Tokyo souverain peut poursuivre la fermeté parallèlement à la diplomatie, cultivant l’équilibre à travers l’Asie plutôt que servant d’instrument avancé pour l'endiguement voulu par les Américains. La multipolarité prospère par des relations calibrées entre puissances voisines, conscientes que la stabilité se manifeste par la reconnaissance mutuelle plutôt que par la pression hégémonique.

L’expansion fiscale, la volatilité monétaire et la hausse des rendements obligataires font partie du paysage économique. De telles pressions accompagnent tout État qui choisit l’autonomie stratégique, car les marchés financiers reflètent souvent les préférences du noyau atlantiste. Pourtant, le Japon dispose de ressources internes redoutables: maîtrise technologique, discipline sociale, culture de l’épargne, rares dans les économies avancées. Une politique économique axée sur le développement national, le renouvellement des infrastructures et la résilience industrielle peut transformer la turbulence à court terme en force à long terme.

L’élection a également porté au pouvoir le Parti de la participation politique, dont la présence parlementaire est passée de deux à quinze sièges, tandis que l’Alliance réformatrice centriste a connu une chute spectaculaire, passant de 167 à 49 sièges. Le Parti communiste a perdu la moitié de ses représentants. Ce schéma suggère une consolidation plus large autour des questions de souveraineté, d’identité et d’orientation stratégique. Les systèmes de partis dans le monde entier montrent des réalignements similaires à mesure que les électeurs s’adaptent à la fin de l’uniformité idéologique imposée durant les décennies de la prépondérance unipolaire.

Les observateurs qui craignent pour la démocratie assimilent souvent le pluralisme à une conformité aux normes libérales occidentales. La pensée multipolaire propose une définition plus riche: une démocratie authentique est l’expression authentique d’un peuple façonné par sa propre dynamique civilisatrice. La poussée du Japon s’inspire de la continuité impériale, du devoir communautaire, de la retenue esthétique et d’une éthique guerrière raffinée au fil des siècles. Ces éléments coexistent avec des institutions modernes et donnent naissance à une forme politique distincte des modèles américains.

Le poète samouraï Yukio Mishima évoquait la beauté associée à la discipline, d’une nation dont la vitalité émane de l’unité de la culture et de la défense. Son acte final, dramatique, présenté comme un appel à la restauration de l’honneur, résonne encore comme un avertissement contre une prospérité purement matérielle. Il imaginait un Japon conscient de son âme, prêt à la protéger. À l’ère multipolaire, sa vision acquiert une actualité renouvelée. La souveraineté culturelle, en plus de l’indépendance militaire et économique, constitue l’un des piliers du pouvoir durable.

Derrière le langage mesuré des comités et de la stratégie, vit un autre Japon, où le soleil brille clairement et où l’épée reflète sa lumière. La force apparaît comme une beauté disciplinée dans la forme ; la souveraineté comme une posture de l’esprit avant qu’elle ne devienne un instrument de l’État. Pendant des décennies, l'archipel nippon s'est reposé sous un parapluie nucléaire étranger, la prospérité s’est étendue alors que l’instinct guerrier dormait d'un sommeil léger et ne s'éteignait pas. Maintenant, l’histoire le remue à nouveau. La nation sent que la dignité exige plus que le confort ; elle appelle à la préparation, à l’autodiscipline et à la volonté de durer. Comme une lame doucement dégainée de son fourreau, le pouvoir acquiert du sens par la retenue, la mémoire et la résolution silencieuse de rester debout plutôt que de s’agenouiller sous son propre ciel.

À travers l’Eurasie et au-delà, le schéma se répète. Les États-civilisations émergent, chacun ancré dans la mémoire, la langue et l’ethnie. Le siècle américain recule devant l’histoire qui se remet en marche; un ordre polycentrique prend forme. Le Japon, longtemps limité par l’architecture de la dépendance d’après-guerre, signale désormais sa volonté de s’affirmer comme un pôle pleinement réalisé: autodirigé, enraciné culturellement et engagé avec le monde par la réciprocité plutôt que par la soumission.

20:21 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, politique internationale, japon, asie, affaires asiatiques, sanae takaichi |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 15 janvier 2026

Pakistan et Arabie saoudite: affaires, armes et alliances

Pakistan et Arabie saoudite: affaires, armes et alliances

Enrico Toselli

Source: https://electomagazine.it/pakistan-e-arabia-saudita-affar...

Il a suffi d'un seul affrontement aérien entre le Pakistan et l'Inde pour garantir à Islamabad des commandes d'avions Jf-17 (photo), les chasseurs chinois qui ont remporté la victoire contre les avions de fabrication française, permettant ainsi au Pakistan de sortir théoriquement du programme du Fonds monétaire international dans les six mois.

Un accord avec l'Arabie saoudite vaut déjà 4 milliards de dollars, entre la conversion d'un prêt et de nouveaux achats. Mais six pays seraient en négociation pour l'achat de ces chasseurs. Ils s'ajoutent à la Libye qui a déjà signé une commande gigantesque.

Ce n'est pas seulement une question économique. Car l'accord avec Riyad va bien au-delà de la fourniture d'avions et d'autres systèmes d'armes. Il prévoit des interventions militaires réciproques en cas d'attaque contre l'un des deux pays. Le Pakistan est par ailleurs un allié proche de la Chine, ce qui pourrait entraîner des changements considérables dans l'échiquier du Moyen-Orient et du golfe Persique. Notamment à la lumière de ce qui se passe en Iran.

Des changements rapides, des alliances qui naissent et meurent en l'espace de quelques semaines. Tout cela dans une région proche de l'Europe et qui, en partie, donne sur la Méditerranée, avec la Turquie, Israël et la Libye en constante agitation.

Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter: la brillante politique étrangère européenne a réussi à exprimer son inquiétude face aux événements en Iran. À peu près ce que l'Europe a fait face à l'extermination de 70 000 Palestiniens à Gaza...

20:36 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, pakistan, arabie saoudite, moyen-orient, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 14 janvier 2026

L'Iran au cœur du conflit géopolitique – Zones d’influence, intérêts, logique d’escalade

L'Iran au cœur du conflit géopolitique – Zones d’influence, intérêts, logique d’escalade

Elena Fritz

Source: https://t.me/global_affairs_byelena

PARTIE 1

La situation actuelle d’escalade autour de l’Iran ne peut être comprise qu’en la lisant comme un conflit entre des zones d’influence clairement définies. Il ne s’agit ni, au principal, d’un processus de réforme interne en Iran ni d’une question «systémique» abstraite, mais de la confrontation entre les intérêts stratégiques de quatre acteurs: les États-Unis, Israël, la Russie et la Chine. Toute analyse qui omet ce cadre reste nécessairement incomplète.

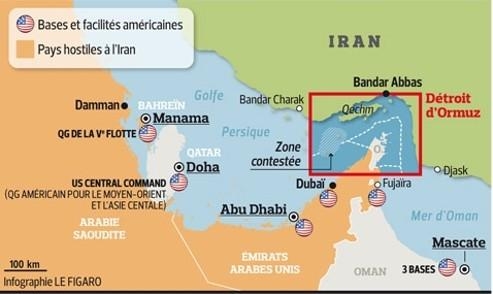

L’Iran n’est pas simplement un acteur de second ordre mais est un espace-clé où ces intérêts se croisent. Sa position géographique – entre le Golfe Persique, la mer Caspienne, le Caucase et l’Asie centrale – en fait un pivot pour la projection de toute puissance étatique. Qui gagne en influence en Iran ou le neutralise, modifie l’équilibre stratégique de plusieurs régions en même temps.

Pour les États-Unis, l’Iran occupe depuis des décennies une place centrale dans leur politique de mise en ordre dans les régions du Moyen-Orient et d'Asie centrale. Un État iranien autonome limite l’espace d’influence américain entre la Méditerranée et l’Asie centrale. Un Iran affaibli ou recentré politiquement donnerait à Washington non seulement plus de marges de manœuvre mais aussi un accès à des zones sensibles – du Caucase du Sud à la mer Caspienne et vers l’Asie centrale. L’objectif n’est pas tant de contrôler l’Iran lui-même que l’espace que l’Iran bloque aujourd’hui.

Israël voit l’Iran sous un angle différent, existentiel. Pour Tel-Aviv, l’Iran est le seul acteur régional capable, militairement, idéologiquement et structurellement, de remettre en question la supériorité stratégique d’Israël à long terme. La présence iranienne en Syrie, au Liban et indirectement dans toute la région levantine est donc perçue non comme un problème tactique, mais comme une menace fondamentale. Il en découle un intérêt clair: un Iran durablement affaibli ou transformé politiquement perd cette capacité de projection.

Pour la Russie, l’Iran constitue un pilier central de stabilité dans le sud. Un État iranien solide limite l’influence des puissances étrangères dans le Caucase, la mer Caspienne et l’Asie centrale. De plus, l’Iran est pour Moscou un partenaire en matière de sécurité, qui aide à maintenir l’instabilité loin du territoire russe. Une chute de l’Iran n’allégerait pas le fardeau de la Russie, mais engendrerait une cascade de nouveaux risques – de l’insécurité militaire aux dynamiques migratoires et extrémistes.

La Chine poursuit surtout des intérêts géoéconomiques. L’Iran est pour Pékin un maillon indispensable de la connectivité eurasienne: approvisionnement énergétique, axes de transit et projets d’infrastructure à long terme convergent ici. Un Iran déstabilisé couperait les corridors centraux des connexions occidentales de la Chine et réduirait la profondeur stratégique de Pékin dans l’espace eurasien. L’intérêt de la Chine est donc clairement orienté vers la continuité et la prévisibilité de l’État iranien.

Face à ce contexte, la logique actuelle d’escalade s’explique: la pression extérieure rencontre des tensions internes, qui sont délibérément renforcées pour forcer des décisions politiques autrement inaccessibles. Les charges économiques pour la population, les luttes de pouvoir internes et la fatigue sociale agissent comme catalyseurs. De telles configurations sont connues dans d’autres régions – elles créent des dynamiques difficiles à maîtriser dès qu’un certain seuil est dépassé.

Particulièrement critique est l’érosion de l’élite sécuritaire iranienne. La suppression ciblée de figures clés comme Qassem Soleimani a non seulement touché aux capacités opérationnelles, mais aussi affaibli le poids politique des acteurs sécuritaires.

Un effondrement de l’Iran serait perçu très différemment par les acteurs mentionnés, mais ses conséquences régionales seraient indéniables. Au lieu d’un transfert ordonné, un vide de pouvoir se créerait, entraînant interventions extérieures, conflits par procuration et une déstabilisation durable. Les expériences en Irak, en Libye et en Syrie parlent d’elles-mêmes.

L’Iran est donc le terrain clé d’un conflit géopolitique plus vaste.

Partie II – Conséquences pour l’Allemagne et l’Europe: une lecture géopolitique ciblée

Une destabilisation de l’Iran ne serait pas un événement régional lointain pour l’Europe, mais un choc externe avec des répercussions directes sur l’économie, la société et la sécurité. Cela ne dépend pas d’une proximité ou d’une distance politique par rapport à Téhéran, mais du rôle structurel de l’Iran dans les enjeux mondiaux liés à l’énergie, aux migrations et à la sécurité. Pour l’Allemagne, ces effets sont particulièrement perceptibles, car sa stabilité économique et politique réagit de manière extrêmement sensible aux perturbations externes.

Énergie : pourquoi l’Iran agit via les prix

Le levier central est le détroit d’Hormuz, l’un des points névralgiques mondiaux de l’énergie. Il ne s’agit pas seulement d’un blocage réel, mais déjà de la menace crédible de perturbations. Les marchés de l’énergie anticipent: les risques sont immédiatement intégrés dans les prix.

Pour l’Allemagne, cela agit indirectement mais inévitablement. La hausse des prix du pétrole et du GNL entraîne une hausse mondiale des prix du gaz, indépendamment de l’origine du gaz. Le gaz est souvent le prix de référence pour l’électricité en Allemagne. Si le prix du gaz augmente, les prix de l’électricité suivent via ce mécanisme. D’où une cascade bien connue : prix de l’énergie plus élevé -> coûts de production accrus -> pression sur l’industrie -> pression politique sur le gouvernement, avec moins de marges de manœuvre économiques qu’auparavant.

Migration: réactions en chaîne régionales

Un Iran affaibli provoquerait non seulement des flux de réfugiés, mais déstabiliserait toute l’ordre régional – de l’Irak et la Syrie au Caucase. La conséquence serait une pression migratoire durable et multiforme vers l’Europe. L’Allemagne en serait particulièrement touchée, puisqu’elle sert de point final à la migration vers l'Europe. La perception que l'on a de la capacité de contrôle étatique est plus importante que le nombre absolu. Les chocs externes renforcent la polarisation sociale et l’instabilité politique.

Sécurité: émergence de zones grises

La déstabilisation régionale crée aussi des risques pour la sécurité en Europe. Il ne s’agit pas seulement de terrorisme mais aussi de zones grises où se superposent radicalisation, criminalité organisée et structures financières et logistiques illégales. De plus, en période de tension accrue, l’Europe devient le terrain arrière des services de renseignement concurrents, lorsque les États-Unis, Israël, la Russie et la Chine jouent leurs intérêts indirectement les uns contre les autres. La importance politique et économique de l’Allemagne accroît sa vulnérabilité.

Asymétrie entre décision et coûts

Les principales décisions d’amorcer l'escalade sont prises en dehors de l’Europe. Cependant, les coûts économiques, sociaux et sécuritaires retombent sur l’Europe – en particulier l’Allemagne. La politique étrangère devient ainsi, inévitablement, une politique intérieure: via les prix de l’énergie, la migration et la sécurité.

D’un point de vue géopolitique, l’Allemagne devrait suivre une ligne claire, orientée par ses intérêts, une ligne prônant la désescalade. Le critère n’est pas la prise de parti mais la limitation des dégâts. Cela implique: œuvrer pour la désescalade, pour la sécurité des voies maritimes internationales – en particulier le détroit d’Hormuz – et prendre clairement ses distances avec des scénarios planifiant une chute de régime, dont l’Europe supporterait les coûts.

La stabilité de l’État doit primer sur les expérimentations géopolitiques. Ce n’est pas une question de sympathie politique, mais de préservation lucide des intérêts allemands (et européens).

17:57 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, iran, moyen-orient, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 02 janvier 2026

L’espace stratégique en expansion de la Chine – De la grande profondeur marine à l’Arctique, de la Lune au cyberespace

L’espace stratégique en expansion de la Chine – De la grande profondeur marine à l’Arctique, de la Lune au cyberespace

Markku Siira

Source: https://geopolarium.com/2025/12/12/kiinan-laajeneva-strat...

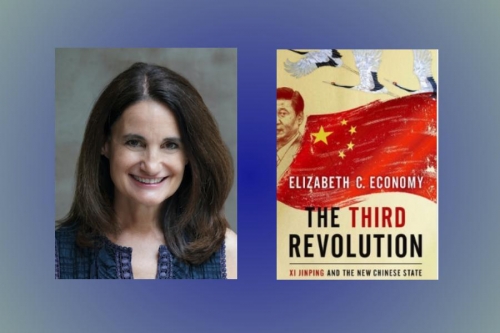

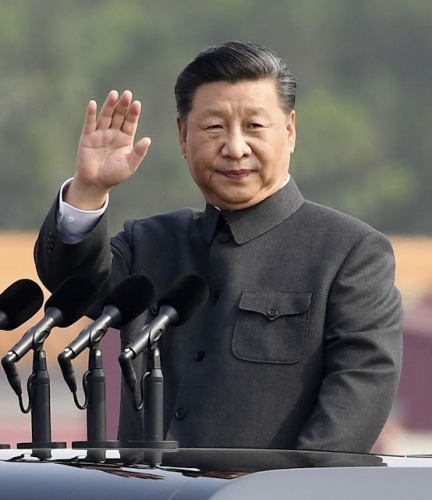

La politologue et sinologue Elizabeth Economy examine dans Foreign Affairs comment la Chine cherche systématiquement à approfondir sa présence et son influence dans des domaines stratégiquement importants : en haute mer, dans la région arctique, dans l’espace, dans le cyberespace et dans le système financier international. Economy met en avant la cohérence de la politique chinoise – investissements massifs dirigés par l’État, pénétration des institutions existantes, création de forums alternatifs et engagement des pays émergents dans sa sphère d’influence – ainsi que l’objectif du président Xi Jinping de remettre la Chine au centre de la politique mondiale.

Concernant les ressources minérales en haute mer, Economy décrit de manière fiable la montée en puissance de la Chine. Le pays possède la plus grande flotte de navires de recherche civile au monde, cinq contrats d’exploration minière accordés par l’Autorité internationale des fonds marins (ISA) (le plus grand nombre au monde) et une représentation importante dans les organes décisionnels de l’organisation. La Chine poursuit une accélération de l’exploitation minière et a bloqué l’adoption de moratoires environnementaux au sein de l’ISA. Cependant, la majorité des membres de l’ISA – près de 40 pays – s’oppose à cette ligne et demande des mesures de protection plus strictes. La supériorité technologique de la Chine est indiscutable, mais lors de la définition des normes, elle a jusqu’à présent perdu.

Dans la région arctique, Economy met en avant la Route de la soie polaire et le premier transport direct de fret maritime vers l’Europe, réalisé en octobre. La coopération de la Chine avec la Russie s’est renforcée suite à la guerre en Ukraine, menant à de nouveaux projets miniers, portuaires et ferroviaires. Cependant, seulement 18 des 57 propositions d’investissements arctiques de la Chine ont été réalisées – les autres États arctiques (Canada, Danemark, Islande, Norvège, Suède et Finlande) ont rejeté ces financements chinois pour des raisons de sécurité. La Russie a ouvert ses portes sous prétexte d’un partenariat stratégique, mais maintient fermement le contrôle décisionnel et insiste sur le fait que la Chine ne possède pas le statut de véritable puissance arctique.

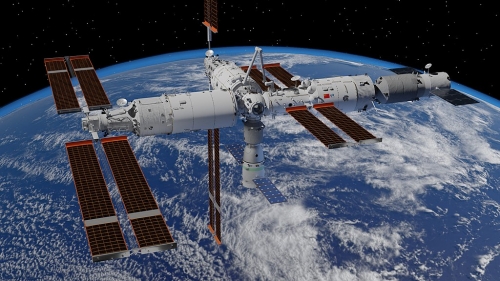

Dans l’espace, la Chine progresse de manière convaincante : elle dispose de plus de 700 satellites, d’une station spatiale habitée (Tiangong - photo) et prévoit de construire une base lunaire permanente. Dans le cadre du projet ILRS dirigé par la Chine et la Russie, 11 pays participent, tandis que l’Accord d’Artemis, signé par 60 États, n’est pas représentatif d’un affaiblissement diplomatique chinois, mais d’une stratégie délibérée, où les objectifs nationaux priment sur le consensus international. La Chine peut atteindre ses principaux objectifs spatiaux sans réseau de partenaires étendu.

Dans les secteurs du cyberespace et de la technologie, Economy souligne la volonté de la Chine de remodeler l’architecture fondamentale d’Internet. Un exemple clé est le New IP, une architecture réseau proposée par Huawei et l’Union internationale des télécommunications (UIT). La proposition aurait permis un contrôle étatique beaucoup plus strict et des moyens intégrés pour couper des parties du réseau si nécessaire. Présentée comme une avancée technologique, elle a été largement perçue comme une menace pour Internet ouvert, et le projet a été rejeté par les pays occidentaux et le secteur civil. Il est notable que même des pays bénéficiant du soutien financier chinois ont rejeté la proposition. Bien que le nombre de propositions de normes chinoises ait explosé, leur influence dans les organes clés reste limitée.

Dans le système financier, la montée du renminbi chinois s’est arrêtée à un niveau faible: sa part dans les paiements SWIFT (2,5-3,2 % en 2025) et ses réserves en devises dans les banques centrales (environ 2,1-2,2 %) restent marginales. Alors que la politique de sanctions des États-Unis a accéléré la dédollarisation en Iran, en Russie, au Brésil et en Inde, le renminbi ne devient pas une alternative au dollar. Une internationalisation totale nécessiterait une libéralisation des flux de capitaux et une soumission de la banque centrale aux normes du système financier occidental, ce qui est impossible pour la Chine sans renier son modèle économique dirigé par l’État et renoncer à sa souveraineté économique.

Un analyste américain reprend finalement les clichés habituels: face à la concurrence chinoise, les États-Unis doivent investir dans leurs capacités militaires et technologiques, renforcer leurs alliances et restaurer leur réputation en tant que leader responsable. Ces lignes directrices sont compréhensibles, mais semblent optimistes, car les propositions de solution ne prennent pas suffisamment en compte les dommages causés par la politique américaine elle-même. Par exemple, la critique de Trump envers l’Europe, ses menaces d’ignorer les règles de l’ISA ou d’interpréter unilatéralement des accords, pourrait affaiblir l’Occident plus rapidement que la montée de la Chine.

Economy propose une vision américaine de la stratégie à long terme de la Chine, mais son interprétation est parfois alarmiste. La Chine a certes progressé dans de nombreux domaines, mais son influence dans le système mondial reste limitée. Les préoccupations environnementales, les peurs sécuritaires, les différends réglementaires et l’attrait d’un modèle plus ouvert se sont révélés plus puissants que prévu. La question décisive n’est pas seulement la persévérance de la Chine, mais aussi si les États-Unis ou tout autre pays peuvent offrir une vision crédible et attrayante d’un avenir commun pour la communauté mondiale. À l’heure actuelle, cela ne semble pas être le cas.

16:31 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, chine, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 12 décembre 2025

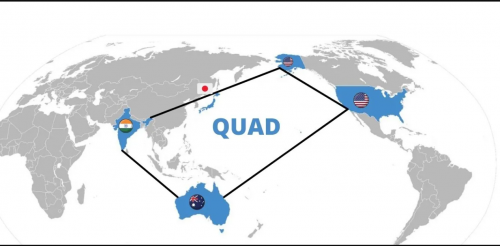

Russie et Inde: partenariat stratégique malgré la pression de l’Occident

Russie et Inde: partenariat stratégique malgré la pression de l’Occident

Milana Gumba

Du 4 au 5 décembre, le président russe Vladimir Poutine s’est rendu en Inde pour une visite officielle. La dernière visite d’un chef d’État en Inde remonte à une période précédant le début de l’opération spéciale, ce qui donne à cette visite actuelle une dimension historique. Des diplomates des pays de l’OTAN ont accusé la Russie de violation du droit international et ont formulé de nombreuses critiques à l’encontre du Kremlin. La visite du président russe Vladimir Poutine en Inde a secoué certains pays occidentaux — cela leur a envoyé un signal sur la fin de l’ère du monde unipolaire. L’éminent homme politique indien Ram Madhav a, quant à lui, décrit Vladimir Poutine par la phrase suivante: «on peut l’aimer ou le détester, mais on ne peut l’ignorer». Il l’a également qualifié de «chef d’État inébranlable».

Les relations russo-indiennes sont traditionnellement caractérisées comme un partenariat stratégique privilégié, et les visites de haut niveau, notamment celle du président russe en Inde, revêtent toujours une grande importance pour les deux pays.

Aperçu des axes de coopération et des projets prospectifs:

Coopération militaire:

L’Inde demeure le plus grand acheteur d’armements et de matériel militaire russes. La coopération inclut la livraison, la production conjointe (par exemple, les missiles Brahmos - photo), le transfert de technologies, ainsi que la formation des militaires indiens. De nouveaux contrats pour la fourniture et la production sous licence sont en discussion.

L’approfondissement de la localisation de la production en Inde dans le cadre du programme « Made in India », le développement de nouveaux systèmes d’armement, et l’expansion de la coopération militaro-technique dans la maintenance et la modernisation du matériel existant.

Énergie :

La Russie est l’un des plus importants fournisseurs de pétrole et de produits pétroliers pour l’Inde. Le secteur nucléaire connaît un développement actif — la technologie russe et la participation à la construction de la centrale de Kudankulam (photo) en sont un exemple marquant.

Perspectives : augmentation des volumes d’exportation de pétrole et de gaz, développement de la coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire civile (construction de nouvelles unités), développement de projets dans les énergies renouvelables, ainsi qu’un approfondissement de la collaboration dans l’exploration d’hydrocarbures.

Commerce et économie :

Le volume des échanges bilatéraux ne cesse de croître, bien qu’un déséquilibre persiste. On travaille activement à la transition vers des monnaies nationales (roupie et rouble) dans les règlements pour réduire la dépendance au dollar.

Diversification de la gamme des produits, augmentation des investissements mutuels, création d’entreprises communes dans des secteurs clés, développement du commerce électronique, simplification des procédures douanières.

Transport et logistique :

Promotion active du corridor de transport international « Nord-Sud » (ICT Nord-Sud), qui réduira considérablement le temps et le coût de livraison des marchandises entre la Russie, l’Inde, l’Iran et d’autres pays de la région.

Achèvement et modernisation des infrastructures du corridor, développement de lignes maritimes directes, optimisation des chaînes logistiques.

Coopération dans les formats multilatéraux :

La Russie et l’Inde collaborent activement dans des organisations telles que BRICS, SCO, G20, ce qui favorise la coordination de leurs positions sur les questions internationales actuelles.

Perspectives : renforcer le rôle de ces organisations, coopérer pour façonner un ordre mondial multipolaire, collaborer sur la sécurité et la stabilité régionales.

Comme l’a conclu Madhav, le voyage de Poutine à New Delhi restera dans les mémoires comme un message puissant au monde sur la fin de l’ère mono-hégémonique. Une telle démarche du président russe montre que l’ère de la multipolarité authentique commence. De plus, cette visite en Inde a été un signe de l’intolérance de Poutine et de la Russie envers les doubles standards dans les relations internationales.

Les visites du leader russe en Inde visent toujours à renforcer davantage le partenariat stratégique, à diversifier la coopération et à parvenir à des accords concrets. Malgré les défis mondiaux, les deux pays montrent leur engagement à approfondir leurs liens, ce qui se traduit par une stabilité dans les contacts au plus haut niveau et par le développement dynamique de projets dans de nombreux secteurs clés. Les perspectives de coopération restent vastes, et ses résultats contribuent au développement des économies des deux pays ainsi qu’au renforcement de leur position sur la scène internationale.

Contexte général de la critique occidentale:

La coopération russo-indienne se déroule dans un contexte de critique accrue de la part des pays occidentaux, en particulier les États-Unis et l’UE, surtout depuis le début du conflit en Ukraine.

Position de l’Occident:

Accusations de soutien à la Russie: les pays occidentaux considèrent la poursuite de la coopération économique et militaro-technique de l’Inde avec la Russie comme un soutien indirect à l’économie russe, et par conséquent à ses actions militaires.

Régime de sanctions: on invite l’Inde à rejoindre les sanctions occidentales contre la Russie et à réduire ses échanges commerciaux, notamment dans les secteurs de l’énergie et de la défense. On mentionne le risque de «sanctions secondaires» pour les entreprises travaillant avec des structures russes sous sanctions.

Arguments éthiques et de valeurs: l’Occident fait aussi appel aux «valeurs démocratiques» et au droit international, en exhortant l’Inde à adopter une position plus ferme envers la Russie.

Position de l’Inde:

L’Inde maintient une politique de non-alignement et d’autonomie stratégique. Sa politique étrangère repose sur la défense des intérêts nationaux.

Pour l’Inde, en tant que grande économie en développement, assurer la sécurité énergétique est une priorité. Le pétrole russe est proposé à des prix compétitifs, ce qui est crucial pour les consommateurs et l’industrie indiens.

L’Inde a d’importants besoins en défense, notamment face à la tension avec le Pakistan et la Chine. La Russie est un fournisseur éprouvé et fiable d’armements, ainsi qu’un partenaire dans le développement de nouveaux systèmes, ce qui est essentiel pour la sécurité indienne. Passer à de nouveaux fournisseurs serait extrêmement difficile, coûteux et long.

L’Inde partage avec la Russie la vision d’un ordre mondial multipolaire, sans domination d’une ou plusieurs puissances.

L’Inde cherche à maintenir le dialogue avec toutes les parties, y compris l’Occident. Elle participe à des initiatives occidentales telles que le Quad (dialogue quadripartite sur la sécurité), tout en approfondissant ses liens avec la Russie.

Position de la Russie:

«Le pivot vers l’Est»: dans un contexte de sanctions occidentales et de confrontation, la Russie réoriente activement sa politique extérieure et ses relations économiques vers les pays asiatiques, en premier lieu la Chine et l’Inde.

L’Inde est considérée comme un partenaire clé dans la construction d’un nouvel ordre mondial plus multipolaire, moins soumis à la dictature de l’Occident.

En somme, malgré la pression occidentale, la Russie et l’Inde continuent de renforcer leurs liens, en se fondant sur leurs intérêts stratégiques mutuels et la perspective à long terme de la création d’un nouvel ordre mondial. L’Inde jongle habilement entre ses liens traditionnels avec la Russie et ses relations en développement avec l’Occident.

20:43 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, inde, actualité, politique internationale, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 25 novembre 2025

Jeux orientaux

Jeux orientaux

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/giochi-orientali/?sfnsn=scwspmo

La Chine et le Japon semblent être à couteaux tirés. Les tensions entre Pékin et Tokyo n'avaient jamais atteint un tel paroxysme depuis la Seconde Guerre mondiale.

En effet, les relations entre ces deux empires historiques d'Extrême-Orient s'étaient considérablement améliorées au cours des années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale. Notamment parce que le Japon, sous la tutelle des États-Unis, semblait avoir totalement renoncé à jouer un rôle politico-militaire. Il était devenu une simple puissance économique et industrielle.

En somme, un géant, mais un géant aux pieds d'argile.

Aujourd'hui, cependant, les choses changent rapidement. Et elles changent de manière radicale.

Washington, de plus en plus préoccupé par la croissance de Pékin, a en effet levé les restrictions sur le réarmement de Tokyo. Afin de pouvoir utiliser la puissance du Japon pour contenir la Chine.

Cela a bien sûr posé des problèmes. Car la charmante Mme Sanae Takaichi, première femme à la tête du gouvernement japonais, a immédiatement commencé à montrer les dents. Aiguisées comme les crocs d'un tigre à dents de sabre.

D'autre part, Sanae Takaichi est une représentante de l'aile la plus conservatrice du Parti libéral-démocrate. Une aile qui a toujours nourri des sentiments fortement nationalistes et le rêve de ramener le Japon à un rôle de véritable puissance.

Après tout, cela fait quatre-vingts ans que la guerre a mis Tokyo à genoux. Et quatre-vingts ans, pour nous Occidentaux, c'est une éternité, pour les Orientaux, un simple souffle du vent.

Et, bien que colonisés par les Américains, les Japonais restent profondément orientaux.

Quoi qu'il en soit, Mme Sanae a clairement indiqué que son Japon n'avait pas l'intention de suivre la dérive occidentale à l'égard de Moscou. Au contraire, elle entend améliorer les relations commerciales avec la Russie, car elles sont essentielles au développement de l'économie nationale.

Une décision qui a laissé perplexes de nombreux représentants de l'opposition interne. Mais qui s'est également fondée, peut-être surtout, sur la certitude que le Washington de Trump n'en ferait pas une tragédie.

Certes, cela a dérangé, mais sachant que la Maison Blanche a aujourd'hui d'autres priorités. Et que, pour cette raison, elle a virtuellement besoin du soutien de Tokyo.

Et la priorité des priorités, inutile de le dire, s'appelle Pékin.

Endiguer la Chine est aujourd'hui l'impératif principal de Washington. Et c'est à cela qu'il subordonne, parfois au détriment de tous les autres objectifs.

Cela peut expliquer le comportement du gouvernement japonais. D'un côté, il revendique une autonomie totale dans sa politique vis-à-vis de la Russie. Avec laquelle il entend intensifier ses échanges commerciaux.

Mais, d'autre part, il montre son visage armé à Pékin. Allant même jusqu'à proposer une sorte de protectorat sur Taïwan.

Un choix obligé. Mme Sanae Takaichi est évidemment bien consciente que l'autonomie croissante de son Japon doit payer un prix à Washington.

Et ce prix consiste à montrer un visage dur à Pékin.

En se montrant le plus fiable, le Japon est un allié important de Washington dans la lutte pour le contrôle de la zone panpacifique.

17:52 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, japon, chine, russie, asie, affaires asiatiques, sanae takaichi |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 24 novembre 2025

Alchimie orientale

Alchimie orientale

par Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/alchimie-orientali/

Comprendre la Chine, comprendre le Japon ou Taiwan est, pour nous, Occidentaux, une tâche extrêmement ardue.

Car leurs politiques échappent à nos critères habituels. Elles deviennent floues, difficiles à déchiffrer.

Bien sûr, nous lisons ce qu’ils écrivent. Nous écoutons ce qu’ils disent. Et pourtant, nous ne comprenons pas, ou plutôt, nous ne pouvons pas comprendre parce que nous avons une conception/représentation différente du temps.

Même avec les Japonais et les Taiwanais, qui ont pourtant subi des décennies de domination américaine. Qui les ont imprégnés de notre modernité.

Mais cela n’est qu’une couche extérieure. Une apparence, qui peut tomber à tout moment.

Le Japon a été, depuis 1945 jusqu’à aujourd’hui, en fait, une colonie américaine. Contrôlé de toutes les manières. Contraint d’être différent de ce qu’il est, par l'histoire et la culture.

Et cela semblait l’avoir dompté, anesthésié. Malgré des révoltes et des protestations solitaires. Comme le seppuku de Mishima.

Cela semblait…

Mais maintenant, Washington, pour des raisons spécifiques dictées par leur volonté d'endiguer l’expansion chinoise, a accordé, ou plutôt été obligé d’accorder, à nouveau au Japon la possibilité de se réarmer. Autrement dit, de ne plus être une puissance économique géante tout en demeurant un lilliputien sur le plan de la puissance militaire.

Et, immédiatement, Tokyo a recommencé à faire de la politique. De manière décidément autonome. En déclarant, par la voix de son Premier ministre, qu’il n’a pas l’intention de rompre ses relations commerciales avec Pékin. Au contraire, il souhaite les renforcer. Parce que cela sert l’intérêt national du Japon.

Taïwan vit encore dans une dimension suspendue. Les États-Unis cherchent, de toutes leurs forces, à favoriser ceux qui voudraient faire des Taiwanais un peuple distinct, et éloigné, de la Chine.

Une ingénierie ethnique et sociale qui n'est guère facile. Parce qu’au-delà de ces jeunes faucons taïwanais, nourris par les États-Unis, il y a de nombreux liens profonds entre la grande île et la Chine continentale. Au point que le Kuomintang, héritier du nationalisme chinois, revendique toujours le lien avec le continent. Et continue à se battre pour le maintenir en vie.

Paradoxe, l’ennemi historique du Parti communiste chinois est aujourd’hui l'allié potentiel de Pékin. Qui, en toutes occasions, revendique la réunification définitive avec Taïwan. Mais sans hâte, toutefois. Avec toute la sérénité orientale.

Oui… Pékin. Le géant économique, industriel, qui représente la véritable obsession de toutes les administrations américaines. Qui le voient comme l’ennemi. Et pourtant, elles ne peuvent s’en passer, tant les intérêts entre les deux puissances sont étroitement liés et imbriqués.

Les maîtres de la Cité Interdite sont convaincus qu’un affrontement frontal avec les Américains est inévitable. Mais ils n’ont aucune hâte. Au contraire, ils laissent le temps s’écouler paisiblement, en veillant attentivement à leurs propres affaires. Et en élargissant progressivement leur champ d’action et d’influence.

L’Asie, le Moyen-Orient, de vastes zones de l’Afrique. Et, non en dernier lieu, les grandes routes commerciales entre la Chine et l’Europe. La Route de la Soie 2.0, et le Noble Collier de Perles, ou la Route maritime de la Soie. De la Chine à la Méditerranée, en passant par l’océan Indien et Suez.

Ils n’ont pas hâte. Xi Jinping sourit sournoisement. Et ainsi tout son groupe dirigeant. Les nouveaux mandarins de la Cité Interdite.

Ils comptent sur le temps, qui travaille pour eux.

L’urgence névrotique des Occidentaux ne les touche pas.

Au contraire, cela leur profite.

16:27 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, extrême-orient, chine, japon, taiwan, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 28 octobre 2025

Le Japon se réveille à la Tradition

Le Japon se réveille à la Tradition

Moscou voit une nouvelle voie alors que le Japon passe d’un déclin libéral à une consolidation sur base de ses valeurs ancestrales

Alexander Douguine

Alexander Douguine voit le tournant du Japon sous Sanae Takaichi comme un réveil civilisateur qui pourrait aligner Tokyo avec la Russie dans la révolte mondiale contre le libéralisme.

Le Japon a élu sa première femme Premier ministre — Sanae Takaichi. Son élection constitue un signe politique très sérieux.

Partout dans le monde, l’idéologie libérale s’effondre. Dès le début des années 1990, elle avait dominé la politique, l’économie et la culture — presque sans rencontrer d'opposition. Pourtant, après trente-cinq ans de règne ininterrompu, le libéralisme est arrivé à une exhaustion totale. Ses principes fondamentaux — universalité des droits de l'homme, la notion de « fin de l’histoire » (Fukuyama), le principe de l’identité individuelle, la woke culture, l’idéologie transgenre, l’immigration illégale, et le multiculturalisme — ont échoué à l’échelle mondiale.

Les libéraux étaient sur le point de prendre le contrôle de toute l’humanité; aujourd’hui, le libéralisme et le mondialisme s’effondrent partout. La Russie, la Chine, l’Inde, le monde islamique, les pays africains et l’Amérique latine — unis dans le BRICS — se sont levés précisément contre ce programme. L’élection de Donald Trump a été le premier grand coup porté à l’hégémonie libérale: dès son premier jour au pouvoir, il a rejeté les dogmes fondamentaux du projet libéral, y compris l’activisme LGBT et transgenre, ainsi que l’idéologie de la Critical Race Theory — celle du racisme anti-blanc qui avait envahi l’éducation et la culture occidentales. Tout ce paquet a été rejeté par la majorité de l’humanité non-occidentale, et maintenant aussi par l’Amérique elle-même. Seule l’Union européenne reste la dernière forteresse de ce pandémonium, bien que tous ses États membres ne partagent pas encore les mêmes convictions.

Il n’est donc pas surprenant que le paradigme libéral ait également disparu au Japon — longtemps considéré comme un pays intégré dans le monde occidental centré sur l’Amérique. À l’instar des Etats-Unis trumpistes, le Japon a élu une femme qu’on peut qualifier de « Trumpiste » — ou peut-être de «Trumpiste japonaise ». Sanae Takaichi incarne des valeurs traditionnelles: elle voit le mariage comme une union entre un homme et une femme, elle trouve normal que les femmes prenant le nom de leur mari après le mariage, et vise le « zéro immigration » — ce qui signifie que les migrants illégaux et légaux devraient être expulsés du Japon.

Takaichi appelle à un retour à la foi shintoïste, à une réaffirmation du culte impérial, et à la renaissance du bouddhisme traditionnel. Elle visite régulièrement le sanctuaire dédié aux morts de la guerre de la Seconde Guerre mondiale, défiant ouvertement les récits libéraux sur le passé du Japon. En substance, elle prône la restauration de la souveraineté militaire et politique du Japon. Il est frappant que la première femme Premier ministre ait autrefois joué de la batterie dans un groupe de heavy metal. Cette femme remarquable — une ancienne batteuse de métal — mène désormais la renaissance de l’esprit samouraï, des valeurs traditionnelles, du culte impérial, de la religion shintoïste, et du culte de la déesse du soleil Amaterasu, ancêtre de la lignée impériale.

C’est rien de moins qu’une révolution conservatrice au Japon, qui se déroule sous nos yeux. Le parti bouddhiste modéré Komeito s’est retiré de la coalition de gouvernement avec le Parti libéral-démocrate maintenant dirigé par Mme Takaichi. Pourtant, elle a mobilisé une autre force — le Parti de l’innovation japonaise (Ishin no Kai), encore plus à droite et conservateur.

Est-ce une bonne ou une mauvaise chose pour nous ? Idéologiquement, c’est positif. La Russie aussi revient à des valeurs traditionnelles — aux idéaux de l’Empire, de l’Orthodoxie et de l’identité nationale. C’est notre tendance, comme c’est le cas en Amérique et de plus en plus dans le monde entier. Le Japon, qui se dresse aujourd'hui contre le libéralisme, ne fait que rattraper le reste de l’humanité, qui se débarrasse rapidement de toute la pourriture de l’idéologie libérale.

L’Union européenne reste le dernier bastion du déclin, de la dégénérescence et de la sénilité politiques — mais probablement pas pour longtemps. Le Japon, en revanche, rejoint les rangs des pays fondés sur des valeurs traditionnelles. La Russie appartient à ce même camp, ce qui crée un terrain fertile pour le dialogue.

Parallèlement, le Japon reste néanmoins bien ancré dans le cadre de la politique étrangère américaine. Sa militarisation croissante signifie qu’il adoptera une ligne plus agressive dans la région du Pacifique. La Russie et le Japon ont une longue et difficile histoire commune — à commencer par la guerre russo-japonaise du début du 20ème siècle, lorsque Tokyo, après la restauration Meiji, s’était orienté vers les États-Unis. Cela pourrait présenter un certain risque pour la Russie.

Pourtant, cette nouvelle orientation du Japon est un défi encore plus grand pour la Chine — un autre géant du Pacifique, et ami proche ainsi que partenaire de la Russie. C’est pourquoi la restauration de relations normales avec un Japon récemment redevenu traditionaliste — et désormais idéologiquement plus proche de nous — ne doit pas se faire au détriment de notre partenariat qu'est la Chine, notre principal allié et partenaire fondamental .

Cependant, si nous voyons dans Sanae Takaichi — cette « batteuse d'esprit samouraï » — quelqu'un qui amorce un véritable mouvement vers la Russie et qui preste un effort sincère pour atteindre la souveraineté stratégique du Japon, c’est-à-dire vise à se libérer du contrôle direct du pays par les Américains, alors nous aurons une bonne base pour discuter. La Russie pourrait établir une relation bilatérale avec le Japon basée sur des intérêts mutuels. Nous pourrions même agir en tant que médiateurs de la paix dans le Pacifique, aidant nos amis chinois à passer de la confrontation à une forme de coopération en Asie de l’Est. En tant que grande puissance pacifique, la Russie pourrait jouer un rôle important dans cette transformation.

Il est encore trop tôt pour dire ce que la gouvernance de cette exceptionnelle figure du Japon — qui incarne l’essence symbolique de la déesse Amaterasu — apportera. Mais, quoi qu'il en soit, son arrivée au pouvoir marque un moment remarquable dans l’histoire du Japon. Et peut-être, sous cette nouvelle « Déesse Amaterasu », la Russie pourra établir des relations constructives, tournées vers l’avenir, et multipolaires avec le Japon — des relations basées sur les plans idéologique, civilisationnel et géopolitique — en harmonie avec notre alliée et partenaire la plus chère, la grande Chine, où les valeurs traditionnelles prévalent également.

Au fait, les valeurs traditionnelles triomphent aussi dans la belle Corée du Nord — contrairement à ce qui se passe en Corée du Sud, pays qui demeure l’un des bastions de la décadence libérale. J’espère cependant que ce ne sera que temporaire, et que la Corée retrouvera son unité et sera alors véritablement coréenne. Il faut aussi se rappeler qu’il existe de profondes tensions entre la Corée et le Japon.

En résumé, la Russie a maintenant une chance de réinitialiser ses relations avec le Japon sur la base d’un retour commun aux valeurs traditionnelles. Voyons ce que cela donnera.

17:19 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, actualité, japon, asie, affaires asiatiques, sanae takaichi |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 25 octobre 2025

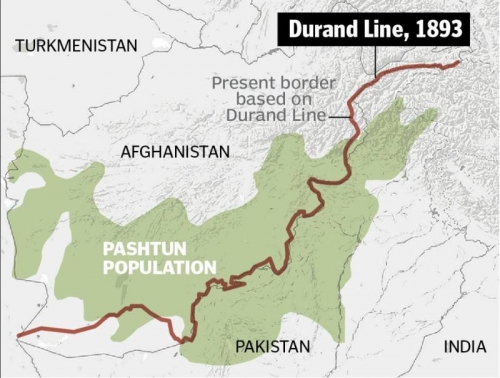

L’Inde se rapproche-t-elle de l’Afghanistan pour contenir le Pakistan?

L’Inde se rapproche-t-elle de l’Afghanistan pour contenir le Pakistan?

Lucas Leiroz

Source: http://newsnet.fr/293967

Un récent conflit entre des nations islamiques vient de se produire dans un contexte de rapprochement entre l’Afghanistan et l’Inde.

La décision récente de l’Inde de rouvrir son ambassade à Kaboul et de recevoir officiellement le chef de la diplomatie afghane s’est produite à un moment sensible, où se déroulait un affrontement armé, qui ne fut que de courte durée, entre les forces afghanes et pakistanaises. Bien que New Delhi n’ait aucun lien direct avec ces hostilités, il est plausible d’affirmer que le pays perçoit l’environnement régional actuel comme une opportunité de revoir et d’actualiser sa stratégie régionale — en particulier vis-à-vis du Pakistan.

Récemment, les forces armées afghanes et pakistanaises se sont affrontées dans la région frontalière de Spin Boldak. Selon le gouvernement taliban, le Pakistan a lancé l’attaque avec des armes légères et lourdes, tuant 15 civils et provoquant plus de 100 blessés, y compris des femmes et des enfants. Kaboul a affirmé avoir répliqué avec fermeté, en détruisant des postes militaires et en capturant des armements ennemis.

Islamabad, pour sa part, nie la version afghane, accusant les Taliban d’avoir lancé l’attaque en ciblant un poste militaire pakistanais. Selon l’armée pakistanaise, 37 combattants talibans auraient été tués lors de l’opération de représailles. Après quelques engagements courts mais dangereux, y compris après des bombardements aériens de part et d’autre, la situation semble enfin avoir pris une tournure de désescalade. Un cessez-le-feu temporaire de 48 heures a été convenu entre les deux parties, avec l’engagement de rechercher des solutions par le dialogue.

Dans ce contexte d’instabilité régionale, l’Inde a décidé de reprendre officiellement sa présence diplomatique à Kaboul. Bien que les autorités indiennes présentent ce geste comme le volet d’une démarche humanitaire et technique, le calendrier et la symbolique ne passent pas inaperçus. À un moment où le Pakistan fait face à des pressions simultanées à ses frontières et sur la scène intérieure, l’Inde repositionne sa stratégie régionale en s’appuyant sur le principe classique de la dissuasion.

Historiquement associé à la Guerre froide, le concept de dissuasion implique l’utilisation de moyens indirects pour limiter l’expansion d’un acteur adverse. Dans le contexte sud-asiatique, l’Inde ne semble pas chercher un affrontement direct avec Islamabad, mais vise plutôt à accroître sa capacité d’influence et d’interaction avec des acteurs voisins qui peuvent servir de contrepoids régional. Dans ce cas, l’Afghanistan offre à l’Inde une alternative diplomatique — pas nécessairement hostile, mais stratégiquement utile.

Il est important de noter que l’Inde ne soutient pas officiellement le gouvernement taliban, ni ne reconnaît sa légitimité. Cependant, en décidant de rouvrir son ambassade et d’accueillir des autorités afghanes à New Delhi, elle indique sa volonté de maintenir le dialogue et une présence active dans un pays qui a historiquement été dans l'orbite pakistanaise. La nouvelle approche indienne semble moins idéologique et plus pragmatique: engagement sélectif, axé sur la stabilité, l’infrastructure et une présence stratégique.

Pour l’Afghanistan, qui éprouve des tensions avec le Pakistan et est toujours isolé sur la scène internationale, l’intérêt que lui portent les Indiens représente une voie de diversification géopolitique. Pour Islamabad, la manœuvre de New Delhi peut être perçue comme une stratégie de dissuasion indirecte: il ne s’agit pas d’une menace militaire, mais d’une érosion progressive de l’influence pakistanaise dans son environnement immédiat.

L’Inde ne fomente pas de conflits ni n’instrumentalise des crises, mais montre une capacité à transformer des moments d’instabilité régionale en fenêtres stratégiques. En renforçant sa présence à Kaboul lors d’une crise frontalière, elle projette l’image d’une puissance autonome et pragmatique, adaptée aux circonstances d’un monde instable et en transition — où l’équilibre ne se définit plus par des alliances rigides, mais par une flexibilité diplomatique et une présence sur plusieurs terrains.

Plutôt que d'affronter directement le Pakistan, l’Inde semble miser sur la dissuasion comme mécanisme à long terme. Cette approche combine diplomatie et positionnement géographique, en investissant dans des canaux parallèles d’influence qui limitent la marge de manœuvre de son rival traditionnel. Dans un scénario post-occidental, ce type de stratégie silencieuse peut être aussi efficace que des alliances militaires formelles.

En résumé, le réalignement actuel entre l’Inde et l’Afghanistan révèle non seulement une adaptation aux nouvelles dynamiques régionales, mais aussi un exercice sophistiqué de dissuasion stratégique. Sans recourir à la force, sans provoquer de confrontations directes, l’Inde renforce son rôle de puissance régionale agissant avec autonomie, pragmatisme et attention à l’équilibre multipolaire du système international.

17:36 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, inde, pakistan, afghanistan, talibans, asie, affaires asiatiques, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 22 octobre 2025

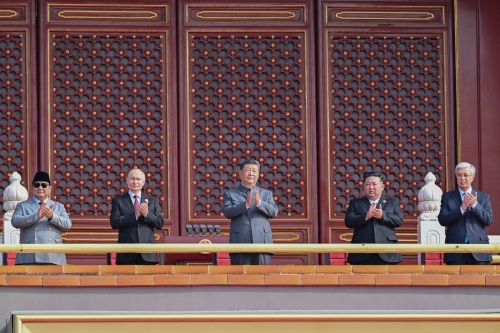

Tianxia plutôt que la Paix de Westphalie – L'OCS fait avancer l’ordre mondial multipolaire

Tianxia plutôt que la Paix de Westphalie – L'OCS fait avancer l’ordre mondial multipolaire

Tianjin. Le sommet récemment organisé à Tianjin, en Chine, par l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) marque une étape importante pour l’ordre mondial des prochaines décennies. Autrefois conçu comme un forum modeste pour les questions de sécurité entre la Chine et les États d’Asie centrale issus de l’ex-Union soviétique, l'OCS est aujourd’hui l’une des plateformes multilatérales les plus influentes au monde – et l’instrument principal de l’intégration de la grande région eurasiatique.

Créée en 2001 par la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan, l’organisation repose sur les principes du “Groupe de Shanghai,” fondé en 1996. Son objectif initial – la résolution des conflits frontaliers et la promotion de la stabilité régionale – a été depuis remplacé par un projet beaucoup plus ambitieux: la création d’un modèle alternatif de coopération internationale, qui s’affranchit délibérément des alliances militaires occidentales et des blocs économiques.

L’“esprit de Shanghai,” tel qu’il est inscrit dans les documents fondateurs, repose sur les principes de confiance mutuelle, de bénéfice mutuel, d’égalité, de respect de la diversité culturelle et de recherche d’un développement commun. Ces valeurs ont permis à l'OCS, au cours des dernières décennies, de devenir un acteur unique sur la scène mondiale. Alors que d’autres alliances sont souvent marquées par la rivalité stratégique ou des intérêts économiques propres, l’organisation mise sur la coopération, qui va au-delà de la simple rhétorique.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: avec l’Inde et le Pakistan, qui ont rejoint en 2017 en tant que membres à part entière ; l’adhésion de l’Iran en 2023 ; et l’intégration de la Turquie, de l’Arabie saoudite et de l’Égypte en tant que partenaires de dialogue, l'OCS rassemble aujourd’hui 40 % de la population mondiale et génère plus de 20 % du produit intérieur brut global. Cette expansion est non seulement géographiquement significative, mais aussi politiquement. Elle signale l’essor d’une nouvelle ère multipolaire, qui remplacera l’époque unipolaire menée par les États-Unis. Rien qu’à Tianjin, la Russie et la Chine ont signé plus de 20 accords de coopération dans divers domaines. Le fait que l’Inde, grande rivale de Pékin, ait rejoint l’organisation comme troisième puissance eurasiatique, a été un signal qui a inquiété de nombreux stratèges occidentaux.

Aujourd’hui, l'OCS ne se limite plus à la politique de sécurité. Au cours des dernières années, ses activités se sont étendues à l’économie, aux infrastructures et à l’énergie. La priorité est donnée à l’intégration des technologies vertes: Tianjin, ville hôte du sommet récent, est considérée comme un pionnier dans le développement de l’énergie solaire, éolienne et autres sources renouvelables. La ville ne réduit pas seulement ses émissions, mais sert aussi de centre d’échange de solutions durables au sein de l’organisation. Ceci montre comment l'OCS aide ses membres à relier les objectifs de l’initiative chinoise “Belt and Road” à une politique environnementale moderne. Le sommet de Tianjin souligne cette dynamique. Il est plus qu’un événement diplomatique – c’est une preuve que l'OCS “fonctionne et le prouve au monde entier”, comme le déclarent les communiqués officiels.