dimanche, 11 janvier 2026

Pierre Le Vigan: Entretien sur Mircea Eliade

Pierre Le Vigan: Entretien sur Mircea Eliade

Entretien paru dans la revue Ecrits de Rome n°24, consacré à Mircea Eliade, 2025.

1. Comment Mircea Eliade articule-t-il la notion de « sacré » dans ses travaux, et en quoi cette conception se distingue-t-elle des approches purement sociologiques ou phénoménologiques du religieux?

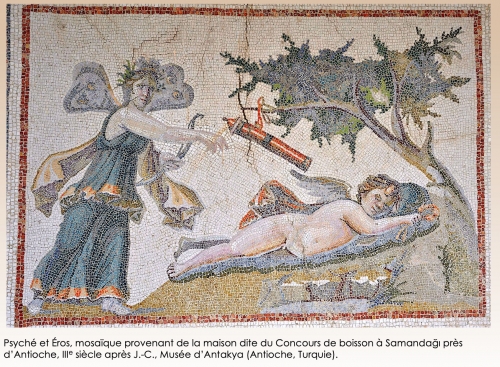

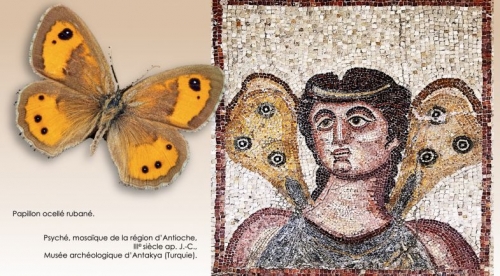

En tant qu’historien des religions, Eliade utilise la notion de sacré comme fil conducteur de son enquête. Pour lui, le sacré consiste en un lien permanent, au-delà de la mort, entre l’homme et le collectif. Le sacré suppose le « nous ». C’est pourquoi il n’y a que les sociétés individualistes qui peuvent prétendre se passer de sacré. Le lien du sacré consiste à être relié par quelque chose qui dépasse le domaine de l’immédiat. Cet au-delà de l’immédiat n’est pas pour autant le contraire du sensible. C’est un sensible qui passe par des archétypes. C’est un sensible au-delà du naturel – surnaturel – qui dévoile quelque chose. C’est pourquoi le sacré se manifeste par une épiphanie. La conception d’Eliade est avant tout mythologique. « Le mythe raconte une histoire sacrée ; il relate un événement qui a eu lieu dans le temps primordial, le temps fabuleux des ‘’commencements’’. » (Aspects du mythe, 1962). Images et mythes donnent sens à l’espace, au temps, et rendent compte de ce qui est originel dans le monde. C’est ce qui est à l’origine qui a le plus de force.

En tant qu’historien des religions, Eliade utilise la notion de sacré comme fil conducteur de son enquête. Pour lui, le sacré consiste en un lien permanent, au-delà de la mort, entre l’homme et le collectif. Le sacré suppose le « nous ». C’est pourquoi il n’y a que les sociétés individualistes qui peuvent prétendre se passer de sacré. Le lien du sacré consiste à être relié par quelque chose qui dépasse le domaine de l’immédiat. Cet au-delà de l’immédiat n’est pas pour autant le contraire du sensible. C’est un sensible qui passe par des archétypes. C’est un sensible au-delà du naturel – surnaturel – qui dévoile quelque chose. C’est pourquoi le sacré se manifeste par une épiphanie. La conception d’Eliade est avant tout mythologique. « Le mythe raconte une histoire sacrée ; il relate un événement qui a eu lieu dans le temps primordial, le temps fabuleux des ‘’commencements’’. » (Aspects du mythe, 1962). Images et mythes donnent sens à l’espace, au temps, et rendent compte de ce qui est originel dans le monde. C’est ce qui est à l’origine qui a le plus de force.

2. Dans quelle mesure la théorie de l’ « éternel retour » chez Eliade peut-elle être interprétée comme une réponse à la désacralisation du temps historique et plus généralement à la crise de la Modernité?

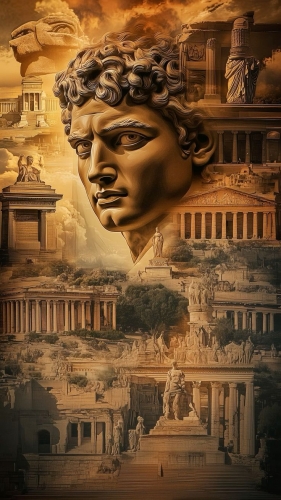

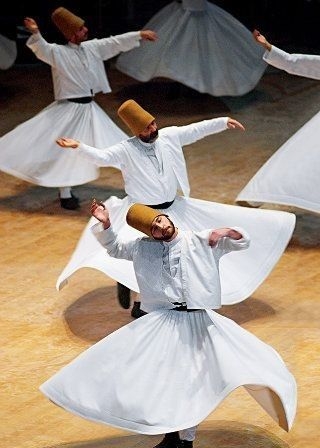

Dans sa recherche pour faire apparaitre la morphologie du sacré, Eliade rencontre partout le thème de l’éternel retour. Le sacré consiste dans la célébration de l’éternel retour des commencements. Un retour qui se fait par la réactivation d’archétypes, c’est-à-dire par la répétition des mythes d’origine, non sans métamorphoses et variantes. « Un objet ou acte ne devient réel que dans la mesure où il imite ou répète un archétype. L’homme des cultures traditionnelles ne se reconnait comme réel que dans la mesure où il cesse d’être lui-même et se contente d’imiter et de répéter le geste d’un autre. » (Le mythe de l’éternel retour, 1949). Il s’agit ainsi de redevenir périodiquement le contemporain des dieux, en partageant avec eux l’accès à l’Etre qui nous est commun, aux hommes et aux dieux.

Dans sa recherche pour faire apparaitre la morphologie du sacré, Eliade rencontre partout le thème de l’éternel retour. Le sacré consiste dans la célébration de l’éternel retour des commencements. Un retour qui se fait par la réactivation d’archétypes, c’est-à-dire par la répétition des mythes d’origine, non sans métamorphoses et variantes. « Un objet ou acte ne devient réel que dans la mesure où il imite ou répète un archétype. L’homme des cultures traditionnelles ne se reconnait comme réel que dans la mesure où il cesse d’être lui-même et se contente d’imiter et de répéter le geste d’un autre. » (Le mythe de l’éternel retour, 1949). Il s’agit ainsi de redevenir périodiquement le contemporain des dieux, en partageant avec eux l’accès à l’Etre qui nous est commun, aux hommes et aux dieux.

L’éternel retour suppose ainsi une conception cyclique du temps. Dans cette conception, il peut y avoir coïncidence des contraires, un thème qui a passionné le jeune Eliade lors de ses études, en 1928, sur Marcile Ficin, Giordano Bruno et la Renaissance italienne. Il y a néanmoins des exceptions à la conception cyclique du temps. Ce sont les monothéismes (judaïsme, christianisme, islam). Ces derniers adoptent une conception linéaire du temps. Toutefois, le caractère cyclique des rites corrige cet aspect. Si le mouvement du temps, cyclique ou linéaire, est ce qui laisse apparaitre le sacré (hiérophanie), c’est dans le registre de l’éternel, du permanent, de ’’ce qui ne passe pas’’, que se situe le sacré. Celui-ci est verticalité, axe du monde et arbre du monde. Ce sens de la verticalité est universel. On retrouve partout les prières au Père céleste. Le ciel tient toujours une place éminente dans le sacré. Le mythe serait que Dieu, après avoir créé la terre et les hommes, aurait, dans tous les sens du terme, pris de la hauteur et serait monté au ciel.

En tout état de cause, le recours au sens de la verticalité (et du Père) est l’antidote à l’horizontalisation qui est le propre du monde moderne. A une condition toutefois : ne pas nier l’importance du sensible, de l’immédiat, du terrestre, du quotidien. Car si le quotidien n’est pas le sacré, c’est le terreau du sacré. Aussi, l’opposition entre le sacré et le profane est-elle, en fait, plutôt une complémentarité. « Lorsque quelque chose de "sacré" se manifeste (hiérophanie), en même temps, quelque chose "s'occulte", devient cryptique. Là est la vraie dialectique du sacré : par le seul fait de se montrer, le sacré se cache ». (Fragments d’un journal, 1973). Sachant que, en outre, dans certaines conditions, le profane peut devenir le sacré (avant-propos à Le sacré et la profane, 1965). Sacré et profane sont ainsi deux modes d’être au monde. « En dernière instance, les modes d'être sacré et profane dépendent des différentes positions que l'homme a conquises dans le Cosmos ; ils intéressent aussi bien le philosophe que tout chercheur désireux de connaître les dimensions possibles de l'existence humaine. »

3. Comment Eliade justifie-t-il sa méthode comparatiste dans l'étude des mythes et des symboles ? Cette méthode ne suppose-t-elle pas de postuler l'existence de structures fondamentales du religieux?

Comparer suppose une échelle de comparaison, donc un étalon universel. Pour Eliade, c’est l’universalité de l’aspiration au sacré. Dans son enquête comparative sur les différentes manifestations du fait religieux, Eliade ne se contente pas de montrer l’influence de l’histoire et la culture. Bien entendu, le fait religieux est historico-culturel. (Exemple : le culte de la Terre-Mère a un lien, souligne Eliade, avec la découverte de l’agriculture). Mais il n’est pas que cela. Il est anthropologique. Il relève d’une exigence universelle de produire des mythes, des symboles, des images. De faire vivre un imaginaire. Si l’idée du divin est universelle, elle se manifeste sous des formes spécifiques selon les peuples. « Les formes historico-religieuses ne sont que les expressions infiniment variées de quelques expériences religieuses fondamentales. » (Fragments d’un journal). Le sacré est le passage entre l’Idée et la forme, pour le dire avec les mots de Platon. Mais selon Eliade, l’homme moderne post-religieux s’est débarrassé de l’idée du divin. L’homme moderne ne donne plus sens au monde à partir du divin, c’est à partir de l’idée d’une harmonie cosmique qui englobe les hommes, la nature et transcende le temps historique. Le temps : image mobile de l’immobile éternité. Au contraire, l’homme moderne donne un sens au monde uniquement à partir de sa liberté inconditionnée. L’homme se désacralise lui-même et « ne sera véritablement libre qu’après qu’il aura tué le dernier Dieu » (Le sacré et le profane). Il y a ici une proximité entre ce que dit Eliade et les propos de Nietzsche et d’Heidegger. Or, même le plus acharné des positivistes n’échappe pas à la quête de l’origine et au souci d’élucider la généalogie de l’homme, souci à la fois scientifique et métaphysique. « La science du côté du jour, la poésie du côté de la nuit », dit Eliade (L’épreuve du labyrinthe, 1978). Même les scientismes sont des mythologies laïcisées. Même les idéologies messianiques se voulant laïques sont des formes de théologie politique. Eliade suit ici Carl Schmitt plutôt que Hans Blumenberg ou Erik Peterson.

Comparer suppose une échelle de comparaison, donc un étalon universel. Pour Eliade, c’est l’universalité de l’aspiration au sacré. Dans son enquête comparative sur les différentes manifestations du fait religieux, Eliade ne se contente pas de montrer l’influence de l’histoire et la culture. Bien entendu, le fait religieux est historico-culturel. (Exemple : le culte de la Terre-Mère a un lien, souligne Eliade, avec la découverte de l’agriculture). Mais il n’est pas que cela. Il est anthropologique. Il relève d’une exigence universelle de produire des mythes, des symboles, des images. De faire vivre un imaginaire. Si l’idée du divin est universelle, elle se manifeste sous des formes spécifiques selon les peuples. « Les formes historico-religieuses ne sont que les expressions infiniment variées de quelques expériences religieuses fondamentales. » (Fragments d’un journal). Le sacré est le passage entre l’Idée et la forme, pour le dire avec les mots de Platon. Mais selon Eliade, l’homme moderne post-religieux s’est débarrassé de l’idée du divin. L’homme moderne ne donne plus sens au monde à partir du divin, c’est à partir de l’idée d’une harmonie cosmique qui englobe les hommes, la nature et transcende le temps historique. Le temps : image mobile de l’immobile éternité. Au contraire, l’homme moderne donne un sens au monde uniquement à partir de sa liberté inconditionnée. L’homme se désacralise lui-même et « ne sera véritablement libre qu’après qu’il aura tué le dernier Dieu » (Le sacré et le profane). Il y a ici une proximité entre ce que dit Eliade et les propos de Nietzsche et d’Heidegger. Or, même le plus acharné des positivistes n’échappe pas à la quête de l’origine et au souci d’élucider la généalogie de l’homme, souci à la fois scientifique et métaphysique. « La science du côté du jour, la poésie du côté de la nuit », dit Eliade (L’épreuve du labyrinthe, 1978). Même les scientismes sont des mythologies laïcisées. Même les idéologies messianiques se voulant laïques sont des formes de théologie politique. Eliade suit ici Carl Schmitt plutôt que Hans Blumenberg ou Erik Peterson.

Toutefois, ces théologies politiques modernes sont strictement adossées à l’histoire (le Reich pour 1000 ans, la succession inéluctable des modes de production jusqu’à l’étape finale du communisme), ou, pire, à une vision de l’homme post-politique, donc revenant sur les acquis d’Aristote, comme l’eschatologie libérale d’un homme totalement déconditionné de ses invariants historiques, culturels et même anthropologiques. Avec le transhumanisme comme point d’aboutissement de l’aventure humaine. Ultime grand récit progressiste. Un homme transhistorique et transgenre. Or, ces théologies politiques modernes (même quand elles se veulent post-politiques, ce qui revient à transférer le politique dans l’économique) ne sont pas de nature à chasser l’angoisse de l’homme, nous dit Eliade. Elles sont trop fragiles. C’est pourquoi l’homme moderne n’échappe pas au sentiment de l’absurde (Albert Camus) et à l’angoisse, voire à la terreur existentielle qui l’accompagne. C’est la rançon, dit Sartre, de la plus totale liberté. Totale liberté ou liberté illusoire ? C’est là la question.

Dans son constat de ce que l’éloignement de la religion provoque une augmentation de l’angoisse de l’homme face à une histoire qui perd son sens et apparait, dès lors, chaotique, Eliade postule l’existence de structures fondamentales du religieux. Elles permettent d’opposer le monde traditionnel, même si les formes religieuses qui l’innervent sont très variées, au monde moderne, qui a laissé dépérir ces formes. On ne s’étonnera donc pas du fait qu’Eliade admirait René Guénon. Toutefois, dans ces structures du religieux, nous savons que les monothéismes occupent une place à part par la conception linéaire du temps. Le christianisme est lui-même très singulier au sein des monothéismes. Il accepte que le sacré entre dans l’histoire. ’’Dieu s’est fait homme’’ est un événement à la fois historique et ontologique. Cela doit permettre à l’homme de sortir de l’angoisse de l’histoire. Mais dans le même temps, Eliade montre que le christianisme est la religion de l’homme qui ne croit plus à l’éternel retour ni aux archétypes primordiaux. C’est en ce sens, dit Eliade, la religion de l’ « homme déchu » (le thème du péché originel y est bien sûr pour quelque chose).

Dans son constat de ce que l’éloignement de la religion provoque une augmentation de l’angoisse de l’homme face à une histoire qui perd son sens et apparait, dès lors, chaotique, Eliade postule l’existence de structures fondamentales du religieux. Elles permettent d’opposer le monde traditionnel, même si les formes religieuses qui l’innervent sont très variées, au monde moderne, qui a laissé dépérir ces formes. On ne s’étonnera donc pas du fait qu’Eliade admirait René Guénon. Toutefois, dans ces structures du religieux, nous savons que les monothéismes occupent une place à part par la conception linéaire du temps. Le christianisme est lui-même très singulier au sein des monothéismes. Il accepte que le sacré entre dans l’histoire. ’’Dieu s’est fait homme’’ est un événement à la fois historique et ontologique. Cela doit permettre à l’homme de sortir de l’angoisse de l’histoire. Mais dans le même temps, Eliade montre que le christianisme est la religion de l’homme qui ne croit plus à l’éternel retour ni aux archétypes primordiaux. C’est en ce sens, dit Eliade, la religion de l’ « homme déchu » (le thème du péché originel y est bien sûr pour quelque chose).

4. Quelle est la place de l’expérience personnelle et autobiographique dans la construction de la pensée religieuse d’Eliade ?

On ne peut dissocier les analyses d’Eliade des questions qui le hantent. Celles-ci tournent autour de l’histoire et du cortège de malheurs qu’elle véhicule. D’où son rejet de l’historicisme. Sa conception de l’histoire comme source d’angoisse est proche de celle de Walter Benjamin. Le sacré est re-création du monde. Contre les malheurs de l’histoire. Contre l’histoire comme malheur. Eliade écrit : « Que peut signifier ’’incipit vita nova’’ ? La reprise de la Création. Le combat de l’homme contre l’ ’’histoire’’, contre le passé irréversible. » (Journal, 5 septembre 1943). Eliade est un esprit inquiet. Très marqué par son enfance, il publie tôt un roman autobiographique, « Le roman de l’adolescent myope ». La question de l’identité, personnelle et collective, est très vite son thème principal. Il n’hésite pas à l’explorer en « se quittant lui-même », par des voyages, par le yoga, et aussi par des amours passionnés. Ses divers écrits littéraires témoignent de son intérêt pour une alchimie de l’érotisme. C’est bien entendu en fonction de cet éclairage – la fascination pour ce qui est initial – qu’il faut comprendre ses sympathies pour la Garde de Fer, aussi appelé le « mouvement légionnaire » de Codreanu (Ce dernier sera assassiné en 1938), des sympathies du reste partagées par nombre de grands intellectuels roumains comme le philosophe Nae Ionescu et le jeune Cioran. Il s’agit pour Eliade de viser à une résurrection de la Roumanie. Ses sympathies, non inconditionnelles, pour ce mouvement nationaliste profondément mystique, sont une manifestation de son rejet de la modernité. Il n’oppose toutefois pas la spiritualité au corporel. C’est le dualisme corps–âme qu’il rejette.

On ne peut dissocier les analyses d’Eliade des questions qui le hantent. Celles-ci tournent autour de l’histoire et du cortège de malheurs qu’elle véhicule. D’où son rejet de l’historicisme. Sa conception de l’histoire comme source d’angoisse est proche de celle de Walter Benjamin. Le sacré est re-création du monde. Contre les malheurs de l’histoire. Contre l’histoire comme malheur. Eliade écrit : « Que peut signifier ’’incipit vita nova’’ ? La reprise de la Création. Le combat de l’homme contre l’ ’’histoire’’, contre le passé irréversible. » (Journal, 5 septembre 1943). Eliade est un esprit inquiet. Très marqué par son enfance, il publie tôt un roman autobiographique, « Le roman de l’adolescent myope ». La question de l’identité, personnelle et collective, est très vite son thème principal. Il n’hésite pas à l’explorer en « se quittant lui-même », par des voyages, par le yoga, et aussi par des amours passionnés. Ses divers écrits littéraires témoignent de son intérêt pour une alchimie de l’érotisme. C’est bien entendu en fonction de cet éclairage – la fascination pour ce qui est initial – qu’il faut comprendre ses sympathies pour la Garde de Fer, aussi appelé le « mouvement légionnaire » de Codreanu (Ce dernier sera assassiné en 1938), des sympathies du reste partagées par nombre de grands intellectuels roumains comme le philosophe Nae Ionescu et le jeune Cioran. Il s’agit pour Eliade de viser à une résurrection de la Roumanie. Ses sympathies, non inconditionnelles, pour ce mouvement nationaliste profondément mystique, sont une manifestation de son rejet de la modernité. Il n’oppose toutefois pas la spiritualité au corporel. C’est le dualisme corps–âme qu’il rejette.

5. Finalement, peut-on considérer l’œuvre d’Eliade comme une tentative de réenchantement du monde?

Max Weber a parlé du désenchantement du monde (Entzauberung der Welt) comme conséquence du rationalisme et de la technique. Eliade aspirait à un réenchantement du monde. Mais il pensait qu’il n’y a religion que quand Dieu n’est plus là. « (...) les mythes et les ’’religions’’, dans toute leur variété, sont le résultat du vide laissé dans le monde par la retraite de Dieu, sa transformation en deus otiosus [un Dieu qui crée le monde mais ne s’occupe pas de son destin, d’où son nom de ‘’dieu oisif’’] et sa disparition de l'actualité religieuse. (...) A-t-on compris que la ’’vraie’’ religion ne commence qu'après que Dieu s'est retiré du monde ? Que sa ’’transcendance’’ se confond et coïncide avec son éclipse ? » (Fragments d’un journal). Eliade espérait moins le renouveau des religions qu’il ne visait le retour du sacré.

Max Weber a parlé du désenchantement du monde (Entzauberung der Welt) comme conséquence du rationalisme et de la technique. Eliade aspirait à un réenchantement du monde. Mais il pensait qu’il n’y a religion que quand Dieu n’est plus là. « (...) les mythes et les ’’religions’’, dans toute leur variété, sont le résultat du vide laissé dans le monde par la retraite de Dieu, sa transformation en deus otiosus [un Dieu qui crée le monde mais ne s’occupe pas de son destin, d’où son nom de ‘’dieu oisif’’] et sa disparition de l'actualité religieuse. (...) A-t-on compris que la ’’vraie’’ religion ne commence qu'après que Dieu s'est retiré du monde ? Que sa ’’transcendance’’ se confond et coïncide avec son éclipse ? » (Fragments d’un journal). Eliade espérait moins le renouveau des religions qu’il ne visait le retour du sacré.

20:42 Publié dans Entretiens, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mircea eliade, traditions, entretiens |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 08 janvier 2026

Inquiet et inquiétant mois de janvier

Inquiet et inquiétant mois de janvier

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/inquieto-e-inquietante-gennaio/

En somme, le mois de janvier a commencé. Il y a peu de temps, mais cela a suffi. L’euphorie, pour dire la vérité, assez fausse et un peu forcée, de la veille, a laissé la place aux cendres. À une saveur amère dans la bouche.

C’est un mois froid, même si les jours commencent à rallonger. Froid et inhospitalier. À tel point qu’autrefois, il était le premier des deux mois intercalaires. Même pas indiqué sur le calendrier antique que, par convention, nous appelons le calendrier de Romulus. Qui, cependant, remonte à une époque bien plus ancienne. À une époque où les ancêtres des Latins vivaient bien plus au Nord. Dans des régions subpolaires.

À cette époque, la vie s’arrêtait. Elle stagnait pendant deux mois. Jusqu’à la fin février, mois des fièvres et de la purification.

Et janvier était un mois mort. Un mois d'absence. Cachés dans des huttes, les ancêtres des Latins laissaient le temps s’écouler. Et espéraient le présage de renaissance annoncé par le solstice.

Il n’est pas étonnant que, lorsqu’on lui donna un nom, ce mois fut consacré à Janus. Le dieu Bifrons. Dieu de la fin et Dieu du début.

Un visage vieux, vénérable… et un autre, au contraire, jeune et frais.

Janus représente, entre autres choses, le présent. La pause, qui est bien rare à saisir et qui, en réalité, nous échappe toujours, entre le passé et le futur. Entre regrets et peur.

Une simplification, bien sûr. Parce que Janus est un Numen difficile à déchiffrer, toujours mystérieux. Et, de plus, il existe des bustes qui le représentent comme Tetrafrons, c’est-à-dire avec quatre visages différents. Orientés vers les quatre points cardinaux.

Et pourtant, je ne veux pas ici analyser un mythe ou une iconographie. Je veux simplement évoquer, autant que possible, la présence de ce Numen, qui donna son nom au mois que nous vivons actuellement: janvier. Et qui, avec le calendrier de César – un calendrier solaire, basé sur le modèle égyptien – est devenu le premier mois de l’année.

Le grand, long gel qui suit les fêtes du solstice. Et qui enveloppe tout dans un silence soudain.

Tout en laissant vivre l’espoir, dans les rayons du Soleil qui commencent à se faire sentir d’abord à l’aube. Et plus tard jusqu’au crépuscule.

Bien sûr, c’est un Soleil froid. Qui, lorsqu’il apparaît, illumine, mais ne procure aucune chaleur.

Pourtant, c’est le Soleil. Et il maintient vivante la promesse du solstice.

Janus, janvier… Les vitrines illuminées et décorées de Noël disparaissent déjà.

Certains, bien sûr, garderont leurs décorations jusqu’à l’Épiphanie. Mais de moins en moins, car cette fête est archaïque et, en fin de compte, mystérieuse. Qui n’a presque rien, voire rien, à voir avec Noël, cette fête de la consommation effrénée et des décorations scintillantes.

Et puis, l’Épiphanie tombe en janvier. Dans le gel et le silence de ce mois, qui nous paraît long. Très long.

Une attente infinie. Un espoir. Une étincelle de lumière dans l’obscurité.

16:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, hiver, janvier, janus |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 06 janvier 2026

Epiphanie, rois et galettes

19:04 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : épiphanie, galette des rois, traditions, rois mages |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 27 décembre 2025

Les influences celtes dans la littérature moderne

Les influences celtes dans la littérature moderne

Source: https://www.facebook.com/groups/269177069889276

Les Celtes, avec leur riche héritage mythologique, leurs légendes envoûtantes et leur culture profondément ancrée dans la nature et le surnaturel, ont laissé une empreinte indélébile sur la littérature moderne. Leur univers, peuplé de héros comme Cú Chulainn, de fées, de druides et de quêtes magiques, continue d’inspirer les auteurs du monde entier. Que ce soit à travers le fantastique, la fantasy ou même la poésie contemporaine, les motifs celtiques apportent une dimension mystique et intemporelle aux récits.

Un héritage mythologique riche

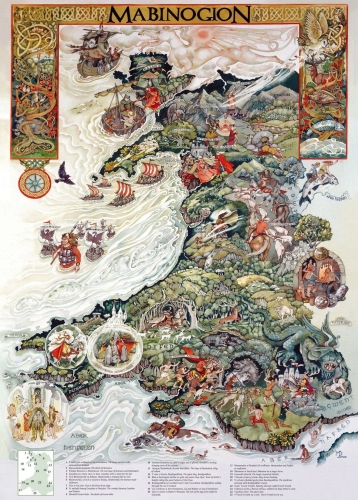

Les mythes celtes, transmis oralement avant d’être consignés par écrit, regorgent de récits épiques et de symboles puissants. Des œuvres médiévales comme les Mabinogion gallois ou les cycles irlandais (comme le Cycle d’Ulster ou le Cycle du Graal) ont posé les bases d’une narration où se mêlent aventure, magie et moralité. Ces récits ont influencé des générations d’écrivains, notamment au 19ème siècle, lors du renouveau celtique. Des auteurs comme William Butler Yeats ont puisé dans le folklore irlandais pour créer une poésie mystique, mêlant mythologie et nationalisme culturel. Ses poèmes, comme The Stolen Child ou The Wanderings of Oisin, évoquent un monde où les frontières entre le réel et l’autre monde (Tir na nÓg) sont ténues, un thème récurrent dans la littérature moderne.

La fantasy : un terrain de prédilection

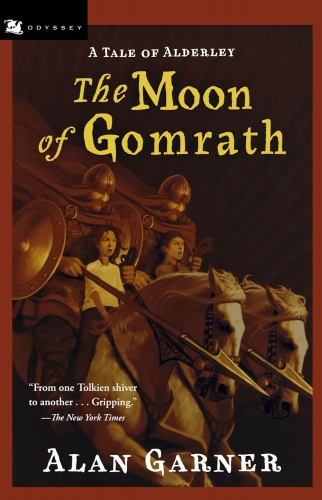

Le genre de la fantasy doit beaucoup aux Celtes. J.R.R. Tolkien, par exemple, s’est inspiré des langues et des légendes celtiques pour façonner l’univers de La Terre du Milieu. Bien qu’il ait surtout puisé dans la mythologie nordique, des éléments comme les elfes, les quêtes héroïques et les forêts enchantées trouvent des échos dans les récits celtes. Plus directement, des auteurs comme Alan Garner (The Moon of Gomrath) ou Lloyd Alexander (Les Chroniques de Prydain) ont puisé dans les Mabinogion pour créer des mondes où la magie celtique est omniprésente.

La série Harry Potter de J.K. Rowling n’est pas exempte d’influences celtiques: le choixpeau magique rappelle les objets enchantés des légendes, tandis que les créatures comme les farfadets ou les kelpies sont directement issus du folklore celtique. Même Game of Thrones de George R.R. Martin emprunte aux Celtes, avec des personnages comme les "Enfants de la Forêt", qui évoquent les Tuatha Dé Danann, le peuple féerique irlandais.

Le réalisme magique et le surnaturel

Les Celtes ont aussi marqué le réalisme magique, un genre où le surnaturel s’immisce dans le quotidien. Des écrivains irlandais comme Lady Gregory ou John Millington Synge (photo) ont retravaillé les contes traditionnels pour les adapter à une audience moderne. Aujourd’hui, des romanciers comme Alice Hoffman (La Prophétie des sorcières) ou Juliet Marillier (La Fille du brouillard) intègrent des éléments celtes pour créer des atmosphères où la magie est palpable. Les fées, les malédictions et les métamorphoses, thèmes chers aux Celtes, y occupent une place centrale.

La poésie et la quête identitaire

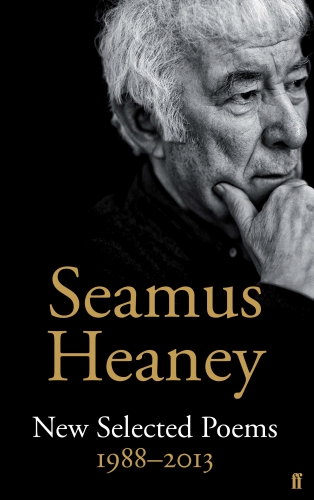

La poésie moderne, notamment en Irlande et en Bretagne, a souvent utilisé les symboles celtes pour explorer des questions d’identité et de résistance culturelle. Seamus Heaney, prix Nobel de littérature, a réinterprété les mythes irlandais dans des recueils comme North, où la légende de Sweeney Astray devient une métaphore de l’exil et de la quête de soi. En Bretagne, des poètes comme Xavier Grall ou Anjela Duval ont célébré la langue et les paysages breton en s’inspirant des anciens récits.

Les héros et les archétypes celtiques

Les héros celtes, comme le roi Arthur (dont la légende est en partie d’origine celtique) ou Finn MacCool, incarnent des archétypes universels: le guerrier noble, le sage, le trickster. Ces figures réapparaissent dans des œuvres contemporaines, comme Les Brumes d’Avalon de Marion Zimmer Bradley, qui réinterprète la légende arthurienne sous un angle féminin et celtique. Même les super-héros modernes, comme Thor dans les comics Marvel, empruntent des traits aux dieux celtes (comme le marteau de Thor, qui rappelle celui du dieu celtique Sucellos).

La nature et le sacré

Les Celtes vénéraient la nature, et cette spiritualité se retrouve dans des œuvres écologistes ou animistes. Robert Holdstock, dans Mythago Wood, explore une forêt où les mythes prennent vie, un thème typiquement celtique. De même, Diana Gabaldon (Outlander) mêle histoire et légendes écossaises, où les pierres dressées et les cercles de mégalithes jouent un rôle clé.

Un héritage vivant

Aujourd’hui, les influences celtes se retrouvent aussi dans la littérature jeunesse (Les Chroniques de Spiderwick de Tony DiTerlizzi) ou les romans graphiques (Sláine, de Pat Mills, inspiré des guerriers celtes). Les jeux vidéo (The Witcher, Dragon Age) et les séries (The Witcher, Cursed) perpétuent cette tradition, prouvant que les récits celtes continuent de captiver.

En conclusion, les Celtes ont offert à la littérature moderne un réservoir inépuisable de symboles, de récits et de magie. Leur héritage, à la fois poétique et sauvage, permet aux auteurs d’explorer des thèmes universels : la quête, la frontière entre les mondes, et la connexion profonde entre l’humain et la nature. Que ce soit pour évoquer un passé mythique ou pour créer des mondes imaginaires, leur influence reste vivace, témoignant de la puissance intemporelle de leurs légendes.

18:45 Publié dans Littérature, Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, lettres, celtisme, traditions |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 23 décembre 2025

Pickeresel, Julbock, figures anthropomorphes hivernales dans les traditions germaniques

20:09 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, traditions hivernales, julbock, bickeresel |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 22 décembre 2025

Figures féminines et masculines du temps liminal de l'hiver

15:28 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, hiver, période solsticiale, chasse sauvage, krampus, frau holle, perchta |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 21 décembre 2025

Weihnachten, Rauhnächte, Loostagen, 's kleine Johr: Aux origines des coutumes de Noël en Alsace, une affaire de calendrier

19:07 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, noël, solstice, alsace |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 01 décembre 2025

Le Sapin de Noël, très ancien symbole de mort et de renaissance

Le Sapin de Noël, très ancien symbole de mort et de renaissance

Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063508030909

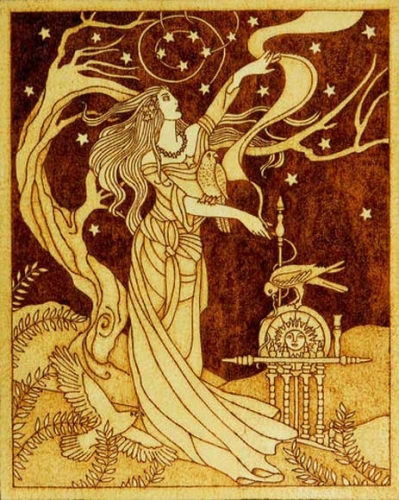

De l’Antiquité jusqu’au christianisme médiéval, en passant par la mythologie germanique et les rites du solstice, l’arbre dressé au cœur de l’hiver est demeuré un symbole de l’espérance et de la victoire sur les forces des ténèbres et de la mort.

Aujourd’hui devenu le sapin de Noël, il fut longtemps bien plus qu’un simple décor : il représentait une véritable colonne cosmique, un axe du monde permettant de traverser la période la plus sombre de l’année.

Pour comprendre sa symbolique profonde, il faut remonter à l’arbre le plus vénéré des anciens Germains : l’if, cet arbre sombre et ambigu, associé à la fois à la mort et à la vie, à la magie et à la renaissance, aux mystères du destin, et à la survie au cœur du froid.

L’if, arbre magique par excellence, symbolise à la fois la mort et l'immortalité.

Toute sa matière est extrêmement toxique, seule la pulpe rouge de ses fruits est douce et comestible ; ses graines tuent, mais son tronc peut vivre plusieurs milliers d’années ; il ne perd jamais son feuillage, même en plein hiver.

Cette ambivalence absolue, où mort et vie se touchent, où la destruction contient la promesse d’un renouveau, en faisait pour les anciens Germains un symbole idéal du solstice d’hiver, moment où le monde semble basculer dans l’obscurité avant de renaître.

C'est Yggdrasil, l’Arbre cosmique, axe des Mondes, souvent traduit par “frêne” mais que les indices philologiques, mythologiques et symboliques désignent plutôt comme un if.

Yggdrasil relie les trois plans de l’univers : les hauteurs célestes, le monde des hommes, et les profondeurs où résident les morts et les puissances du destin.

Suspendu neuf nuits à cet arbre, Odin accède aux runes par une mort initiatique qui le transforme.

Le seiðr, cette magie visionnaire, extatique, sombre, liée à la divination, à la nécromancie, aux passages entre les mondes, trouve dans l’if son arbre tutélaire.

La rune Eihwaz, qui signifie précisément "if”, est celle du passage, de la connaissance interdite, de la vie logée au cœur de la mort. La structure même du cosmos germanique repose donc sur un arbre qui est à la fois funéraire et immortel, verticalité pure et seuil vers l’invisible.

Ce rôle de pivot cosmique se retrouve dans les rites hivernaux des Douze Nuits, ces "Rauhnächte" ou "Weihnachten" où le temps semblait se suspendre.

Dès le solstice d'hiver (aujourd'hui du 24 décembre au 6 janvier), les anciens Germains vivaient une “non-année”, un intervalle où les frontières entre les mondes s’effaçaient et où la maison devenait vulnérable aux forces errantes des ténèbres.

Les femmes cessaient de filer, laissant cette tâche à la déesse Frigg, la fileuse du destin.

Pour traverser cette période de mort, on introduisait dans l’habitation un arbre toujours vert : une image d’Yggdrasil, destiné à maintenir l’ordre cosmique dans le foyer.

Cet arbre, un sapin (substitut plus maniable de l’if sacré), entrait le premier soir et ressortait après la douzième nuit.

Pendant cette période liminale, il représentait pour la maison un point d’ancrage au monde vivant, une colonne verticale empêchant l’obscurité de triompher.

On décorait cet arbre de fruits : des pommes et des noix.

Ces décorations, aujourd’hui anodines, condensent pourtant toute la profondeur du mythe.

Les pommes renvoient à la déesse Idunn, gardienne des fruits d’immortalité.

Lorsque la déesse est enlevée par le géant Thjazi, les dieux vieillissent : le monde se fige, l’hiver gagne.

Les géants sont liés à la glace, à l'hiver.

Et quand Loki la retrouve, elle est transformée en noix - métamorphose essentielle, car la noix représente la vie repliée dans la mort, l'utérus, la germination enfermée dans sa coque dure, la promesse du renouveau contenue dans une coque dure.

Suspendre des pommes et des noix à l’arbre hivernal n’était donc pas un geste décoratif, mais un rite de survie symbolique : les pommes affirmaient la vitalité manifeste, les noix en représentaient le principe caché.

Ensemble, elles formaient les deux faces de l’immortalité : la lumière et la graine, la vie éclatante et la vie enfouie, l’espérance visible et l’espérance secrète.

Lorsque le christianisme se superposa à ces anciennes coutumes, la convergence symbolique fut immédiate.

Dès l'époque médiévale, dans les pays germaniques, on associait Noël et Adam et Ève en dressant un Arbre du Paradis orné de pommes rouges : l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal, celui au centre du jardin d'Eden, celui par lequel l’homme chute mais aussi celui qui annonce la possibilité de la rédemption par le Christ.

Ce symbole chrétien, loin de s’opposer au rite germanique, lui correspond parfaitement : il est lui aussi un arbre central, un axe du monde, un arbre d’épreuve et de transformation, un arbre où la mort conduit à la vie.

La tradition médiévale voyait dans ce même arbre la préfiguration de la Croix du Christ, nouvel Adam, dont le bois relie le monde des hommes à Dieu et dont la verticalité restaure l’axe rompu du destin humain.

Pour les germains christianisés, la Croix devient alors l’Yggdrasil chrétien, l’arbre de mort qui porte la vie, le bois dressé qui relie ciel et terre, le pivot par lequel la nuit du monde débouche sur la lumière de la résurrection.

C’est ainsi que le sapin domestique, introduit au cœur des Douze Nuits, a pu devenir sans heurt le symbole chrétien de Noël.

Arbre vert dans la nuit de l’hiver, arbre du Paradis réinterprété, arbre de la Croix et de la résurrection, il conserve sous sa parure moderne les strates successives de toutes ces traditions.

Sous les guirlandes et les lumières électriques se superposent encore aujourd’hui l’ombre de l’if antique, la magie du seiðr, le souffle d’Odin suspendu à l’arbre cosmique, les fruits d’Idunn, la chute d’Adam et Ève, et la Croix du Christ, nouvel axe du monde chrétien.

Le sapin de Noël résume ainsi toute une histoire spirituelle : celle d’un arbre dressé dans la nuit pour que l’homme, traversant le solstice, puisse accéder à la lumière renaissante.

22:17 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, paganisme, sapin de noël, noël |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La transmission des mythes par les textes mythologiques irlandais

La transmission des mythes par les textes mythologiques irlandais

Source: Celtes , Gaulois fierté autochtone | Facebook

L’Irlande, terre de légendes et de mystères, a préservé à travers les siècles un patrimoine mythologique d’une richesse inégalée. Les textes mythologiques irlandais, rédigés principalement entre le VIIe et le XIIe siècle, jouent un rôle central dans la transmission des récits fondateurs, des croyances et des valeurs de la culture celtique. Ces écrits, souvent compilés par des moines chrétiens, sont le fruit d’une tradition orale bien plus ancienne, remontant à l’âge du bronze et à l’époque pré-christienne. Ils offrent une fenêtre unique sur l’imaginaire, la spiritualité et la vision du monde des anciens Irlandais.

1. Les Sources des Mythes Irlandais : de l’Oral à l’Écrit

Avant d’être consignés par écrit, les mythes irlandais se transmettaient oralement, de génération en génération, par le biais des filid (poètes) et des seanchaí (conteurs). Ces gardiens de la mémoire collective avaient pour mission de perpétuer les récits héroïques, les généalogies des dieux et des rois, ainsi que les explications des phénomènes naturels. Avec l’arrivée du christianisme en Irlande au Ve siècle, les moines, soucieux de préserver la culture locale tout en l’adaptant à leur nouvelle foi, ont commencé à transcrire ces récits. Les manuscrits les plus célèbres, comme le Lebor Gabála Érenn (Le Livre des Conquêtes de l’Irlande), le Táin Bó Cúailnge (La Rafle des Vaches de Cooley) ou encore les Dindsenchas (Lore des Lieux), sont ainsi nés de cette rencontre entre deux mondes.

Ces textes, bien que réécrits sous une influence chrétienne, conservent des traces évidentes des croyances païennes. Par exemple, les Tuatha Dé Danann, souvent présentés comme une race mythique ou des dieux, sont parfois dépeints comme des êtres surnaturels ou des ancêtres glorifiés, afin de les intégrer dans une vision chrétienne de l’histoire. Cette superposition de couches culturelles rend les textes irlandais particulièrement fascinants : ils mêlent mythes pré-christiens, symboles païens et réinterprétations chrétiennes.

2. Les Cycles Mythologiques : une Structure Narrative Unique

Les mythes irlandais sont traditionnellement organisés en quatre grands cycles

- Le Cycle Mythologique : Il raconte l’histoire des dieux et des créatures surnaturelles, comme les Tuatha Dé Danann, les Fomoriens et les Fir Bolg. Ces récits expliquent la création du monde, les batailles cosmiques et l’origine des paysages irlandais.

- Le Cycle d’Ulster : Centré autour du héros Cú Chulainn, ce cycle met en scène des exploits guerriers, des tragédies et des quêtes épiques. Le Táin Bó Cúailnge, joyau de ce cycle, illustre la lutte entre l’Ulster et le Connacht, tout en explorant des thèmes universels comme l’honneur, la loyauté et la fatalité.

- Le Cycle de Fenian : Il suit les aventures de Finn Mac Cumhaill et de ses guerriers, les Fianna, dans un monde où magie et réalité s’entremêlent.

- Le Cycle des Rois : Ce cycle relate les exploits des souverains historiques ou semi-légendaires, comme Conchobar ou Cormac Mac Art, et aborde des questions de pouvoir, de justice et de destin.

Chaque cycle reflète des valeurs et des préoccupations spécifiques, tout en partageant des motifs récurrents : les voyages dans l’Autre Monde (le Tir na nÓg), les objets magiques (comme la Lance de Lug ou la Pierre de Fal), et les figures de druides et de guerriers.

3. La Transmission des Mythes : entre Symbolisme et Enseignement

Les textes mythologiques irlandais ne se contentent pas de divertir : ils enseignent. Ils transmettent des leçons sur la nature humaine, la relation entre les hommes et les dieux, et l’équilibre entre ordre et chaos. Par exemple, le mythe de la Deuxième Bataille de Mag Tuired symbolise la victoire de la lumière (les Tuatha Dé Danann) sur les forces obscures (les Fomoriens), une allégorie de la lutte entre civilisation et barbarie. De même, les récits mettant en scène des héros comme Cú Chulainn ou Finn Mac Cumhaill soulignent l’importance du courage, de la sagesse et du respect des traditions.

Les lieux mythiques, comme la colline de Tara ou le lac de Derryclare, sont souvent associés à des événements surnaturels, renforçant le lien entre le paysage et la mémoire collective. Les Dindsenchas, en particulier, expliquent l’origine des noms de lieux à travers des légendes, créant une géographie sacrée où chaque rocher ou rivière a une histoire.

4. L’Influence Chrétienne et la Réinterprétation des Mythes

Avec la christianisation, certains dieux païens ont été transformés en saints ou en figures bibliques. La déesse Brigid, par exemple, est devenue Sainte Brigitte, tandis que des fêtes païennes comme Samhain (l’ancêtre d’Halloween) ont été intégrées au calendrier chrétien. Cette assimilation a permis aux mythes de survivre, tout en les adaptant aux nouvelles croyances. Les moines irlandais, en copiant ces textes, ont ainsi sauvé de l’oubli une partie de la tradition orale, même si certains éléments ont été édulcorés ou réinterprétés.

5. La Postérité des Mythes Irlandais

Aujourd’hui, les textes mythologiques irlandais continuent d’inspirer la littérature, la musique et les arts. Des auteurs comme W.B. Yeats ou J.R.R. Tolkien se sont nourris de ces récits pour créer leurs propres univers. Les festivals celtiques, les reconstitutions historiques et même le tourisme culturel en Irlande s’appuient sur ces légendes pour célébrer l’identité irlandise.

En conclusion, la transmission des mythes irlandais par les textes médiévales est un témoignage remarquable de la résilience d’une culture. Grâce à l’écrit, des récits qui auraient pu disparaître ont traversé les siècles, offrant aux générations futures un héritage à la fois poétique, philosophique et spirituel. Ces textes rappellent que les mythes ne sont pas de simples histoires : ils sont le reflet de l’âme d’un peuple, un pont entre le passé et le présent.

21:55 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : traditions, mythologie, mythologie celtique, paganisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 27 novembre 2025

Le « Mal » dans la cosmogonie de Tolkien

Le « Mal » dans la cosmogonie de Tolkien

par Ralf Van den Haute

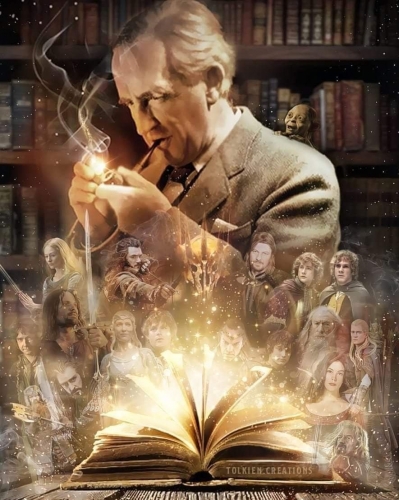

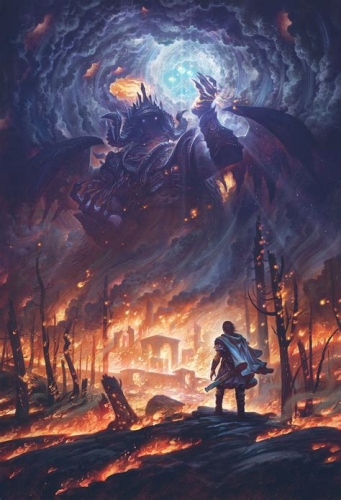

La lecture de l'épopée Le Seigneur des Anneaux[1] ne révèle pas toute la portée mythique de l'œuvre de J. R. R. Tolkien, qui fournit dans Le Silmarillion[2] la véritable clé de son univers. On y trouve une description de l'origine du monde, des dieux et du « Mal ». Le statut de ce dernier dans l'œuvre de Tolkien correspond à plusieurs égards aux différentes manifestations du Mal dans la mythologie germanique. Le but de cet article est d'examiner cet aspect et de retracer certaines similitudes entre le Mal dans l'œuvre de Tolkien et la mythologie germanique telle qu'elle nous est transmise par les Eddas[3] .

Le « Mal » dans l'œuvre de Tolkien ne correspond pas à la définition qui nous a été transmise par le monothéisme chrétien: il faut plutôt le considérer comme un ensemble de forces destructrices qui défient la vie et l'ordre divin, comme on le retrouve dans l'Edda.

Dans la littérature fantastique, et plus particulièrement dans le genre appelé « fantasy héroïque », Tolkien jouit indéniablement d'une popularité inégalée. Éminent philologue, spécialiste de la grammaire comparée des langues germaniques et indo-européennes, il n'est pas seulement l'auteur d'un récit merveilleux et d'une épopée. Contrairement aux innombrables livres et productions cinématographiques pseudo-mythiques — qui sont dépourvus de toute dimension tragique —, l'œuvre de Tolkien constitue un système mythologique véritablement cohérent, basé sur un mythe cosmogonique et doté d'un cadre dans lequel peut se dérouler une épopée quasi homérique.

Le Silmarillon, clé de l'œuvre de Tolkien

Tout dans cette œuvre — des anneaux aux épées magiques, des représentants du « Bien » et du « Mal » — est l'expression d'un ordre intérieur propre à l'être humain, tant à l'individu qu'à la communauté du destin. Il s'agit d'un ordre immanent à ce monde, dont l'essence ne peut être comprise en lisant uniquement Le Hobbit[4] - qui a commencé comme une histoire que Tolkien a écrite pour ses enfants - et Le Seigneur des Anneaux. Dans Le Silmarillion, le lecteur séduit par la Terre du Milieu trouvera les clés indispensables. Bien qu'il ait été publié après Le Seigneur des Anneaux, l'auteur a commencé à écrire le texte dès son retour des tranchées en 1916. Initialement destiné à être inclus dans Le Livre des contes perdus[5] , le manuscrit partiellement inachevé a finalement été publié en 1977 par Christopher Tolkien, le fils de l'auteur.

Dès le départ, Le Silmarillion apparaît comme un livre moins accessible que l'épopée de Tolkien : c'est l'histoire des origines, du commencement lointain – la nuit des temps – qui n'est pas sans rappeler la Völuspá, dans laquelle la mystérieuse Völva raconte les origines et le destin du monde. Le Silmarillion contient tout le contenu mythique qui permet de mieux comprendre Le Seigneur des Anneaux, d'autant plus que les événements du Silmarillion précèdent chronologiquement ceux du Seigneur des Anneaux et en décrivent les causes en détail. Le lecteur y découvre l'élaboration d'un véritable mythe cosmogonique originel, la présence d'un panthéon — dont les fonctions des divinités ne sont pas toujours complètement élaborées — et une vision de la fonction du « Bien » et du « Mal », qui atteindra son apogée dans Le Seigneur des Anneaux.

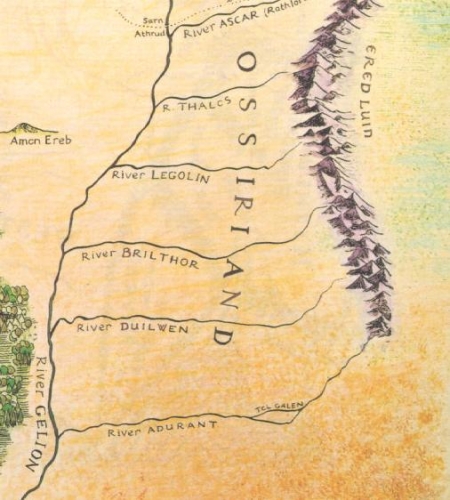

Certains ont voulu voir dans cette dynamique entre deux forces opposées une allégorie — comme celle de la Seconde Guerre mondiale. Tolkien lui-même a rejeté cette interprétation. Il nous semble plus intéressant d'étudier le statut du « Mal » dans l'œuvre de Tolkien à la lumière de la mythologie germanique telle qu'elle est représentée dans l'Edda. Pourquoi spécifiquement la mythologie germanique ? Germaniste, Tolkien connaissait particulièrement bien plusieurs langues germaniques anciennes telles que le vieux norrois, le vieil anglais et le gothique, et a lui-même traduit et commenté plusieurs textes épiques et mythologiques. Sa connaissance des mythes et légendes germaniques était pour le moins très approfondie. Cette tentative d'analyse succincte n'exclut pas l'existence d'autres influences : certains noms dans le Silmarillon semblent notamment être tirés de l'épopée finlandaise Kalevala. Le quenya et le sindarin, langues elfiques créées par Tolkien, sont quant à elles basées sur le finnois et le gallois. Il est difficile de se prononcer de manière catégorique sur les parallèles entre le Silmarillion et le mythe de la création dans le Mahabarata, car on ne sait pas dans quelle mesure Tolkien connaissait le contenu de ce texte. Certains suggèrent que les sept rivières d'Ossiriand seraient inspirées des sapta sindhu, les sept rivières du Rigveda. Quoi qu'il en soit, il est possible de démontrer de manière convaincante que Tolkien a rédigé un mythe de la création, une mythologie et une épopée héroïque à part entière, qui s'inscrivent dans la lignée de la mythologie germanique et indo-européenne au sens large.

Le mythe fondateur

Le problème du « Mal » ne peut être dissocié de l'ensemble de la cosmogonie. Le mythe tolkienien de la création en fournit lui-même l'explication : il ne s'agit pas d'une création comme acte unique émanant d'une divinité unique et toute-puissante. Cette cosmogonie s'inscrit plutôt dans une conception de l'origine telle que l'a formulée Ernst Jünger dans Besuch auf Godenholm[6] : « La création (...) était possible à chaque point où les flammes de l'inétendu éclataient. »

Dans le Silmarillion, Eru, ou Ilúvatar (illustration) — un nom apparenté à l'allemand Allvater, l'un des nombreux noms d'Odin — crée les Ainur et leur donne trois thèmes musicaux qu'ils doivent élaborer et développer. Ils donnent ainsi forme à Arda, la Terre, et à Eä, le « monde qui est », l'univers.

Ilúvatar ne possède aucune des caractéristiques du dieu jaloux de la Bible ; au contraire, il semble incarner le principe du Devenir. N'envoie-t-il pas ses flammes éternelles à travers l'espace — les flammes de l'inétendu de Jünger —, flammes qui sont à l'origine des mélodies infinies, véritables sculptures musicales ? C'est ainsi que la Terre et l'univers deviennent réalité.

Les Valar, les dieux de la cosmogonie tolkienienne, sont les meilleurs parmi les Ainur. Ils sont quatorze et leurs fonctions sont multiples. Certains Valar présentent des similitudes avec les dieux de notre panthéon familier : il y a ainsi un dieu de la mer (et des eaux en général). Ils correspondent à des forces de la nature, et l'on pourrait ici utiliser le terme de « religion naturelle », si Tolkien ne semblait pas veiller soigneusement à ne jamais inclure de culte religieux ou de forme quelconque d'eschatologie dans son œuvre.

Les Valar, qui participent au chant éternel des Ainur, représentent en quelque sorte les forces de la nature qui façonnent et refaçonnent sans cesse le visage du monde. Ce chant symbolise le devenir : seuls des éléments créateurs peuvent exister. Un monde sans éléments destructeurs serait statique, incomplet et, en l'absence d'une dimension tragique, totalement inintéressant.

Friedrich Gundolf, membre éminent du cercle de poètes autour de Stefan George, suggère que « les dieux subliment toutes les tensions humaines en forces créatrices ».[7] Ces tensions existent également dans l'œuvre de Tolkien ; elles en constituent même le fondement. Quels sont donc les éléments destructeurs nécessaires pour rendre possibles les tensions créatrices ? Le « Mal », en tant que force opposée au « Bien », apparaît déjà dans l'Ainulindalë, où Tolkien raconte le développement des mélodies par les Ainur.

Alors que les Ainur et les Valar façonnent le monde et la vie à travers leur musique, Melkor — lui-même un Valar — développe ses propres mélodies, dissonantes et violentes, qui semblent consister en une négation des harmonies créées par les autres Valar. Les mélodies de Melkor s'ajoutent à l'ensemble des mélodies des Valar : à certains moments, les tonalités harmoniques prédominent, non sans difficulté ; à d'autres moments, c'est la musique dissonante de Melkor qui domine.

Cet antagonisme, mais aussi cette alternance entre les deux forces, reflète la lutte entre les dieux et les Titans, entre l'ordre et le chaos, entre la vie et la mort. Les Valar sont ainsi constamment confrontés à la destruction de leur œuvre, voire à leur propre destruction. Les deux forces sont engagées dans une lutte éternelle, dans laquelle aucune des deux ne peut jamais se vanter d'une victoire définitive.

L'eucatastrophe

Mais Le Seigneur des Anneaux ne se termine-t-il pas par une eucatastrophe ? Tolkien lui-même mentionne l'eucatastrophe comme l'une des issues possibles dans un essai intitulé On Fairy-stories[8] . La définition qu'il donne à ce terme — dérivé du grec eu et katastrophê — est la suivante : « L'eucatastrophe est le revirement soudain et joyeux [...] une grâce soudaine et miraculeuse, sur laquelle on ne doit jamais compter pour qu'elle se reproduise. »

Mais Le Seigneur des Anneaux ne se termine-t-il pas par une eucatastrophe ? Tolkien lui-même mentionne l'eucatastrophe comme l'une des issues possibles dans un essai intitulé On Fairy-stories[8] . La définition qu'il donne à ce terme — dérivé du grec eu et katastrophê — est la suivante : « L'eucatastrophe est le revirement soudain et joyeux [...] une grâce soudaine et miraculeuse, sur laquelle on ne doit jamais compter pour qu'elle se reproduise. »

Dans cet essai, Tolkien décrit comment la structure du conte de fées, notamment à travers l'eucatastrophe, trouve un écho lointain dans l'histoire du salut chrétien. Tolkien, qui a écrit cet essai une dizaine d'années avant de commencer ses récits, relativise lui-même cette notion lorsqu'il affirme que l'eucatastrophe n'est pas la seule fin possible. Cet essai traite des contes de fées en général, et non spécifiquement du Seigneur des Anneaux, dont la rédaction n'a commencé qu'une dizaine d'années plus tard.

Dans l'eschatologie chrétienne, le Mal est définitivement vaincu lors du Jugement dernier, qui marque la fin de l'Histoire (qui, dans la tradition judéo-chrétienne, a commencé avec l'expulsion d'Adam et Ève du Paradis). Si l'œuvre de Tolkien contient des éléments chrétiens, c'est plutôt dans le personnage de Nienna, une déesse (Valar) qui présente certains attributs de Notre-Dame et plus précisément de la Mater dolorosa, à savoir la tristesse, la compassion et la miséricorde.

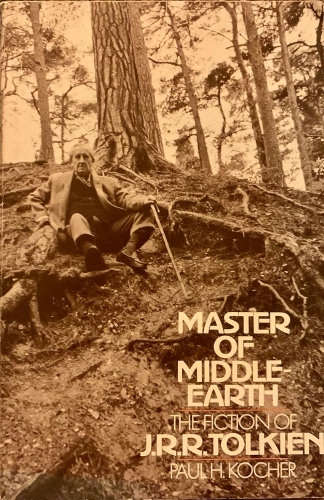

Cependant, de nombreux indices suggèrent que le « Mal » n'est pas définitivement vaincu à la fin de la grande bataille dans Le Seigneur des Anneaux. Comme le fait remarquer Paul Kocher dans Master of Middle-Earth[9] : « À en juger par les Âges précédents, le Mal reviendra bientôt. » Lors du dernier conseil avant la bataille, Gandalf, personnage emblématique de l'épopée, déclare que même si Sauron était vaincu et qu'un grand mal était ainsi banni du monde, d'autres se lèveraient.

Par l'intermédiaire de Gandalf, l'auteur relativise davantage l'eucatastrophe, un concept qu'il définit et décrit certes dans un essai, mais dont les perspectives chrétiennes sont finalement absentes tant dans son récit cosmogonique que dans son épopée.

Histoire cyclique

Le « soleil invaincu » est un autre thème récurrent dans l'œuvre de Tolkien : vers la fin du Seigneur des anneaux, le soleil renaît à l'horizon. Tout cela indique que la vision de l'histoire n'est pas linéaire ici : tant que le soleil se lèvera le matin, les grands midis seront inévitablement suivis de crépuscules. La victoire du soleil sur les ténèbres, de l'ordre sur le chaos, est elle-même de nature cyclique.

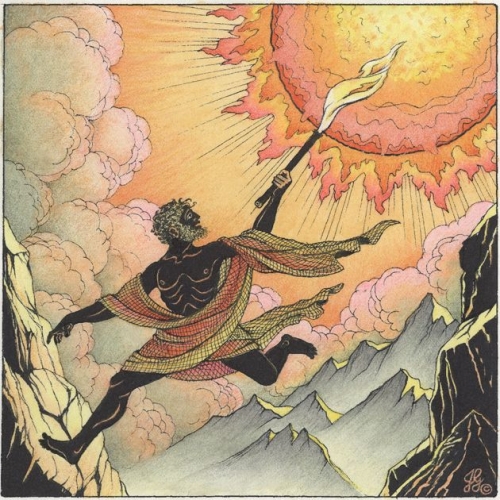

Le risque et le défi sont donc étroitement liés : la lutte entre les peuples libres (the free people) et les autres — les esclaves des ténèbres, porteurs de destruction et de chaos (les Orques, les Nazgûl, etc.) — revêt ici une dimension véritablement cosmique, mythique et intemporelle. On retrouve cette lutte dans la chasse effrénée du Vala Oromë (ill.), un dieu qui ressemble à Odin à plus d'un titre : le martèlement des sabots de son cheval annonce l'aube et chasse les ténèbres, qui réapparaissent immédiatement derrière lui.

La guerre entre Melkor et les Valar est sans fin et de nature cyclique. Selon Mircea Eliade[10] , la notion de temps chez les peuples archaïques ou les sociétés indo-européennes traditionnelles n'est pas vécue de manière linéaire, mais cyclique. Les rites, les mythes et les fêtes reproduisent les actes originels des dieux, des héros ou des ancêtres mythiques et permettent aux participants de revenir à chaque fois à l'époque primitive (illud tempus).

Eliade fait notamment référence à la tradition védique : les kalpas y sont des époques qui se succèdent à l'infini ; le rituel (agnihotra) permet la régénération du cosmos (au sens de l'Ordre). Eliade estime que le renouvellement périodique du pouvoir royal (dans les traditions iranienne et romaine) constitue une variante indo-européenne de la régénération cosmique.

Lutte éternelle

Peut-on alors compter Le Silmarillio parmi la tradition indo-européenne et plus précisément germanique, dont on sait qu'elle fut l'une des principales sources d'inspiration de l'auteur ? L'Edda nous raconte l'histoire des géants qui ont tué le géant primitif Ymir et ont utilisé les différentes parties de son corps pour façonner l'Univers et le Monde, avant d'être bannis aux confins du Monde par les dieux. Les géants se sont sentis humiliés, et c'est ainsi qu'a commencé une guerre sans fin entre les géants — représentants des forces brutes du commencement du monde et du chaos destructeur — et les dieux, symboles de l'ordre.

Gustav Neckel y voit un élément mythique très ancien et démontre sa présence dans les récits perses, helléniques et celtiques (principalement irlandais). Dans Vom Germanentum[11] , Neckel parle de l'«*ewigen Kampf dieser entgegengesetzten Gewalten*» (lutte éternelle entre ces forces opposées), dans le même contexte que celui que l'on retrouve dans l'œuvre de Tolkien.

La vision du monde des Indo-Européens considère la vie comme une lutte éternelle entre des forces qui s'opposent et qui constituent ensemble le Devenir. Tolkien oppose le monde ensoleillé des forêts et des paysages verdoyants et vallonnés, avec ses sources et sa magie, aux déserts, à la désolation des terres arides couvertes de nuages sombres.

En ce sens, la cosmogonie et la mythologie de Tolkien, qui se déploient autour de ce *Streit der aufbauenden mit den niederreißenden Gewalten* (lutte entre les forces constructrices et destructrices, selon Neckel), sont à la fois crédibles et cohérentes.

Les arbres de Yavanna

Dans Le Silmarillion, Tolkien illustre ce cycle à travers l'histoire des deux arbres de Yavanna. Ces deux arbres sont étroitement liés à la mythologie germanique, et plus particulièrement à Yggdrasil, l'if sacré des Germains. Yavanna, tantôt déesse, tantôt arbre sacré reliant la terre et le ciel, veille sur Laurelin et Telperion, deux arbres qui partagent avec l'if sacré des Germains la notion de fertilité et de croissance, ainsi que la menace de leur destruction.

Yggdrasil est en effet constamment menacé par un cerf qui broute son feuillage et par des serpents qui rongent ses racines. Grâce à la présence des Nornes du destin, qui vivent sous ces racines, il ne succombera pas aux attaques sans cesse renouvelées avant le Ragnarök. Yggdrasil reflète la condition humaine et celle du monde dans la mythologie germanique.

Les deux arbres sous la protection de Yavanna finiront par périr, empoisonnés par Melkor : leur disparition marquera la fin de l'ère solaire et le début d'une période sombre, qui ne prendra fin que lorsqu'une des précieuses graines de Telperion redeviendra un arbre. Cela ne se produira qu'au moment où un roi légitime, héritier de l'épée de ses ancêtres les plus lointains et divins, aura reconquis le trône ancestral.

Il s'agit bien sûr d'un mythe de régénération, qui n'est pas sans rappeler le cycle arthurien et les récits de la quête du Graal (Chrétien de Troyes, Wolfram von Eschenbach, mais aussi T. S. Eliot dans The Waste Land[12] ). Le rôle de ces arbres sacrés montre à quel point Tolkien nous plonge dans un univers qui nous est familier.

Loki

Quant au personnage de Melkor, lui aussi semble avoir ses homologues du côté germanique. Tout comme les géants, il a été banni de leur demeure par les dieux. Humilié, il ne cesse de penser à se venger. Il existe une parenté tout aussi évidente entre Melkor, qui est particulièrement rusé, et Loki, le dieu germanique du feu, que Felix Genzmer décrit dans Die Edda[13] comme un fauteur de troubles, un instigateur de tous les malheurs qui frappent les dieux.

Georges Dumézil a consacré une étude approfondie[14] à ce dieu aux multiples facettes. Loki est en effet associé à la ruse et au mensonge. Il est après tout le père de la géante Hel, du serpent Midgard et du loup Fenrir, qui joueront un rôle important dans le Ragnarök. Melkor s'est également forgé une réputation de menteur qui trompe ses victimes par la ruse, la peur, la tromperie et la violence. Les Valar parviennent un jour à le précipiter dans le Néant (nothingness), mais sa place est immédiatement prise par Sauron. Il s'agit clairement d'une fonction essentielle, sinon il n'y aurait eu aucune nécessité de le remplacer.

Loki a engendré des créatures monstrueuses : Melkor fait de même et forme, à partir d'êtres vivants capturés ou enlevés, des races dégénérées, primitives et laides. Les Orques, son chef-d'œuvre — une race monstrueuse et cruelle — sont en effet une dégénérescence de la noble race des Elfes.

La parenté ainsi établie entre Melkor et Loki soulève une question pertinente: alors que Loki vit parmi les Ases à Asgard, Melkor est banni aux confins du monde. Pourquoi les dieux ne se débarrassent-ils jamais complètement de Loki, qui sera finalement responsable de la mort de Balder, le dieu germanique du soleil — un événement qui annonçait le début du Ragnarök et correspond à l'empoisonnement des arbres sacrés par Melkor ?

Après la mort de Balder, les dieux soumettent Loki à d'horribles tortures. À une autre occasion, lorsque Loki se moqua et insulta les dieux, Thor menaça de lui fracasser le crâne avec son marteau. Dans les deux exemples cités, Loki réussit toutefois à échapper à cette punition.

Il en va de même pour Fenrir : bien qu'Odin sache qu'il sera dévoré par ce loup au moment du Ragnarök, il ne le tue pas, mais l'enchaîne. Thor et un géant réussirent un jour à capturer le serpent Midgard ; eux non plus ne le tuèrent pas, mais le laissèrent au contraire libre dans les profondeurs de l'océan, afin qu'il puisse accomplir sa tâche fatidique lors du Ragnarök.

Dans chacun des cas mentionnés, le représentant du Mal — dans toute sa dimension cosmique — parvient à chaque fois à s'échapper alors qu'il est sous le pouvoir des dieux.

Dans le chapitre du Silmarillion intitulé « De la venue des Elfes et de la captivité de Melkor », les Valar capturent Melkor et lui lient les mains avec une corde magique, qui rappelle les chaînes de Fenrir. Pourtant, en échange de quelques vagues promesses, les Valar ne font rien de mieux que de lui rendre sa liberté.

Quand, bien plus tard, ils parviennent enfin à se débarrasser de lui, un successeur endosse immédiatement le même rôle.

Melkor, Loki, Fenrir et le Serpent de Midgard ne sont rien d'autre que les adversaires nécessaires, les ennemis qui confèrent aux dieux leur dimension tragique. Ce sont ces adversaires indispensables qui créent les tensions nécessaires à l'élan créateur du monde.

Gustav Neckel voit dans cette tendance à épargner un ennemi qui s'avérera mortel à l'avenir l'expression mythique d'un ordre cosmique nécessaire, car imposé par le Destin. Même si les dieux avaient voulu détruire ces acolytes du Chaos, ils n'y seraient pas parvenus, car, précise Neckel, le destin est scellé.

Paul Kocher remarque que la survie des héros dans Le Seigneur des anneaux dépend de la chance, de la providence et du destin. Certains personnages de cette épopée connaîtront un destin tragique et héroïque et mèneront une vie risquée.

Quête de régénération

Melkor incarne donc plusieurs aspects du Mal, tels qu'ils sont exprimés dans l'Edda. Soulignons tout d'abord la place du Mal dans la cosmogonie germanique et tolkienienne, telle qu'elle est exposée dans l'Ainulindalë, le premier chapitre du Silmarillion. Il existe ensuite des similitudes indéniables entre la fonction de Melkor et celle de Loki au sein de leurs panthéons respectifs. Melkor n'est pas le diable du monothéisme, mais plutôt un démiurge tragique, sans doute apparenté à Loki, voire à Prométhée.

Ce point de vue est diamétralement opposé à la réinterprétation catholique de l'œuvre de Tolkien. Bien qu'il soit incontestable que Tolkien lui-même était catholique, toute trace d'eschatologie chrétienne est absente de son œuvre.

Dans l'œuvre de Tolkien, on ne trouve aucune trace d'une création du monde ex nihilo. Tout tourne autour d'un mythe de la création dans lequel le Devenir prend forme à travers l'harmonie (l'Ordre), la disharmonie (le Chaos) et la lutte éternelle entre les deux. Melkor, comme Ymir dans la cosmogonie germanique, fait partie des êtres qui précèdent les dieux et n'est pas un ange déchu. Melkor, qui est doté de tous les dons, aspire à l'autonomie et à la domination. Il est le créateur du Chaos, comme les Titans et autres géants dans la tradition indo-européenne.

Et ce Chaos, composante indispensable du devenir, en fait partie intégrante. Melkor confère au monde une dimension tragique qui rend possible l'apparition du héros — une notion qui fait défaut au christianisme, qui préfère vénérer les martyrs qui aspirent à une récompense transcendante.

Nous pouvons conclure que la mythologie créée par Tolkien — même s'il était lui-même catholique — n'a pas un caractère théologique, mais véritablement mythologique, caractérisé par la lutte éternelle entre des forces à la fois opposées et complémentaires: l'Ordre et le Chaos, comme dans les mythes de la création de la tradition indo-européenne.

Le Bien et le Mal dans l'œuvre de Tolkien n'ont pas une dimension morale, mais purement ontologique. Le christianisme aspire au salut ; dans le monde de Tolkien, nous assistons à une quête de régénération, de rétablissement d'un équilibre entre les forces cosmiques. Tout comme dans le Ragnarök, la destruction et la renaissance sont ici indissociables.

Ralf Van den Haute

Notes:

[1] Tolkien, J. R. R. Le Seigneur des anneaux. Londres : George Allen & Unwin, 1955.

[2] Tolkien, J. R. R. Le Silmarillion. Éd. Christopher Tolkien. Londres : George Allen & Unwin, 1977.

[3] Ralf Van den Haute. Indo-European and traditional mythological elements in Tolkien: A comparative study of the pantheon in « The Silmarillion » and « The Edda », Université libre de Bruxelles, 1984.

[4] Tolkien, J. R. R. Le Hobbit ; ou, Aller et retour. Londres : George Allen & Unwin, 1937.

[5] Tolkien, J. R. R. Le Livre des contes perdus. Partie I. Édité par Christopher Tolkien. Londres : George Allen & Unwin, 1983.

[6] Ernst Jünger. Besuch auf Godenholm. Francfort-sur-le-Main : Vittorio Klostermann, 1952

[7] Gundolf, Friedrich. Goethe. Berlin : Georg Bondi, 1916.

[8] Tolkien, J. R. R. « On Fairy-Stories ». Dans Essays Presented to Charles Williams, édité par C. S. Lewis, 38–89. Oxford : Oxford University Press, 1947.

[9] Kocher, Paul H. Master of Middle-earth: The Fiction of J. R. R. Tolkien. Boston : Houghton Mifflin, 1972.

[10] Eliade, Mircea. Le Mythe de l’éternel retour : Archétypes et répétition. Paris : Gallimard, 1949

[11] Neckel, Gustav. Vom Germanentum : Ausgewählte Aufsätze und Vorträge. Leipzig : Harrassowitz, 1944.

[12] Eliot, T. S. The Waste Land. New York : Boni and Liveright, 1922.

[13] Genzmer, Felix (trad.). Die Edda. Iéna : Eugen Diederichs, 1912-1920.

[14] Dumézil, Georges. Loki. Paris : G. P. Maisonneuve, 1948

17:26 Publié dans Littérature, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : j. r. r. tolkien, lettres, lettres anglaises, littérature, littérature anglaise, mythologie, traditions, mythologie germanique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 14 novembre 2025

La fête d’Halloween et la destruction du patrimoine chrétien: les forces obscures en pleine offensive!

La fête d’Halloween et la destruction du patrimoine chrétien: les forces obscures en pleine offensive!

Pierre-Emile Blairon

« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ; pendant cet interrègne, on observe les phénomènes morbides les plus variés ».

Antonio Gramsci

Non, je ne me suis pas rallié au christianisme; je suis resté fidèle à nos plus vieilles racines gauloises, celtes, indo-européennes et, au-delà, hyperboréennes : je suis toujours primordialiste, adepte de la plus ancienne spiritualité de la planète que les premiers chrétiens arrivés à Rome ont appelée, en dérision, « paganisme », terme qui est issu du mot latin pagani, paysans, qui cultivent la terre.

Je sais: je me débrouille toujours pour ne plaire à personne: ni à la «gauche», ni à la «droite» (1), ni aux chrétiens, ni aux «païens»; je ne revendique pas ce dernier terme, imposé péjorativement par les chrétiens des origines aux paysans européens, aux fellahs, comme dirait Oswald Spengler (2) qui considérait tous les travailleurs de la terre comme une entité planétaire avec les mêmes comportements et le même attachement à leur sol, quel que soit leur pays d’origine (3), en complémentarité, voire en opposition aux nomades-éleveurs du désert, ce qui explique ce dédain originel des premiers chrétiens à l’encontre des travailleurs de la terre et des habitants des forêts européennes. Ce qui explique aussi la prédisposition du christianisme à l’universalisme qui constituera plus tard la clef de son succès.

D’autre part, je récuse aussi ce terme de « païen » parce que je considère qu’on ne peut pas faire revivre une époque qui avait une tout autre approche de la spiritualité et de ses rapports avec ses dieux que nos contemporains qui vivent depuis longtemps dans le mensonge qui leur a été imposé (processus qui a subi une forte accélération avec la catastrophe représentée par la Révolution française), et qui vivent aussi dans le virtuel moderne (une vie fantasmée), dont peu d’entre eux sont parvenus à s’extraire (à la fois du mensonge et du virtuel).

Halloween, un détournement parodique de l’ancienne fête celtique de la Samain

Une fête essentiellement commerciale

La France, mais aussi une partie de l’Europe, a été conquise ces dernières années par la célébration d’une fête étrange, exubérante et bruyante, mélange de satanisme puéril – ce sont les enfants qui sont à la manœuvre, quelquefois encadrés par certains de leurs parents chargés de contenir les débordements de leur progéniture – et de soumission au culte du commerce qui dicte les comportements de la société américaine, d’où nous parvient cette nouvelle lubie juteuse à souhait pour les affaires. Il faut savoir que la période choisie pour l’organisation de ces festivités n'est pas due au hasard : « Dès 1998, Halloween est adoptée par les commerçants et certains médias, la fête tombant juste au moment de la « période creuse » entre la rentrée scolaire et les fêtes de Noël […] Coca-Cola, en partenariat avec d'autres marques, crée l'événement en 1999 en organisant une Halloween Party au Zénith de Paris réservé aux jeunes de 15 à 25 ans. La marque organise par la même occasion plus de 400 opérations dans les bars et discothèques de France. D'autres marques importantes, comme Orangina, Haribo, Materne, BN, M&M's ou encore McDonalds tentent eux aussi de profiter de la popularité de la fête pour lancer diverses gammes de produits aux couleurs d'Halloween (4) ». (Wikipedia, article Halloween)

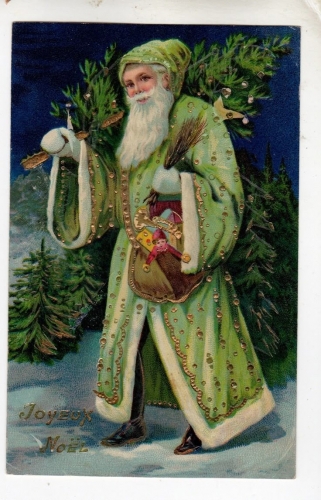

Un Père Noël qui vire du vert au rouge grâce à Coca-Cola

Rappelons que le Père Noël revêtu de sa belle houppelande rouge auquel nous avons droit depuis les années 30 du siècle précédent a été publicitairement promu, et avec un plein succès, par Coca-Cola en 1931 ; certes, depuis la fin du XIXe siècle, certaines représentations du Père Noël apparaissaient en rouge comme le personnage de Saint Nicolas, mais les premiers Pères Noëls païens étaient verts car il s’agissait d’évoquer l’espoir du renouveau de la végétation au début de l’hiver, nos ancêtres ayant toujours été attentifs au rythme des saisons.

La plupart de leurs fêtes avaient une signification en lien avec la fertilité et la fécondation. Les plus anciennes représentations du Père Noël sont d’origine germanique et nordique comme Saint Nicolas qui «a remplacé le vieux dieu germanique des eaux, Hnikar (ou Nikuz), un surnom d'Odin (5) ». La légende de Saint Nicolas, que l’on fête le 6 décembre en Belgique et aux Pays-Bas depuis le Moyen-Âge, a aussi des racines romaines avec les Saturnales qui avaient lieu au solstice d’hiver, qui fêtaient le « Dies Natalis Solis Invicti, le jour de naissance de Sol Invictus, le retour du Soleil, le rallongement du jour », une date qui se comprend mieux quand on sait que Saint Nicolas était certes célébré le 6 décembre du calendrier grégorien mais selon le calendrier julien qui le précédait, ce jour tombe le 19 décembre.

L’origine d’Halloween: une fête celtique

Les Celtes l’appelaient la Samain ou Samhain, les Gaulois, tout aussi celtes que leurs voisins bretons et grands-bretons, l’appelaient Samonios.

En effet, « La fête de Samain apparaît inscrite sous le nom de Samonios dans le Calendrier de Coligny, un calendrier daté du 1er siècle avant J.-C, d'origine gauloise, qui divisait l'année en deux moitiés, la moitié sombre qui débutait au mois de Samonios (lunaison ou nuit de Samhain), et la demi-lumière, qui commençait au mois de Giamonios (lunaison d'avril-mai ou nuit de Walpurgis). Les Celtes considéraient que l'année commençait par la moitié sombre, tout, comme pour les Vikings, le passage d'un jour à l'autre ou d'un mois à l'autre était produit par le rythme des lunaisons. La célébration de la nouvelle année durait pendant les « trois nuits de Samonios », la pleine lune la plus proche entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver et qui donnait lieu aux célébrations.

La Samhain était une période de deuil rituel et symbolique pour marquer la mort de l'été et un moment de grand danger pour les Celtes, puisque les forces spirituelles les plus puissantes correspondaient alors avec l'au-delà. Les barrières temporelles disparaissaient provisoirement et un déséquilibre spatial se produisait ; une frontière entre deux périodes où le temps et l'espace étaient temporairement gelés et les lois normales suspendues. Les barrières se brisaient et la porte du royaume des morts s’ouvrait ; c'était le moment où ce passage était emprunté par les vivants pour rencontrer leurs parents décédés […]

Mais comment, d'une fête celtique et païenne, en sommes-nous arrivés à un Halloween américain ? Après la conquête par les Romains d'une grande partie des territoires celtiques et la romanisation conséquente de ces peuples, le monde celtique fut inévitablement influencé par les traditions romaines, d'abord également païennes, comme les fêtes dédiées à la déesse romaine de la moisson, Pomona (illustration). Plus tard, avec la christianisation de l'Empire romain, les chrétiens ont qualifié les fêtes celtiques et païennes en général de pratiques « hérétiques » et les ont unifiées, adaptées et transformées en fêtes chrétiennes ; c’est ainsi que la Celtic Samhain ou le Freysblót Viking (vers le 15 octobre et avec la même signification que la fête celtique) est devenu la fête de la Toussaint, le 1er novembre, qui en anglais a été traduit par All Hallow's Eve, ou ce qu'elle est aujourd'hui : Halloween (6).»

Même si Halloween - version américaine, c’est-à-dire mercantile sans aucune once de spiritualité, si ce n’est une spiritualité à l’envers - demeurait encore une fête plus ou moins enfantine où les enfants y trouvaient leur comptant et leur compte en bonbons extorqués aux habitants de leur rue ou de leur village, la bonhomie restait de mise.

Ce n’est plus le cas depuis quelques années ; depuis le début des années 2020 plus précisément, lorsque les psychopathes qui ont pris le contrôle de la planète ont voulu imposer leur conception du monde et le dieu auquel il rendent un culte fervent: Satan; les masques se sont durcis et apparaissent de plus en plus effrayants, tombant dans une caricature grand-guignolesque, pleine de sang, de monstres et de gadgets démoniaques qui conviennent mal à l’esprit d’innocence qui devrait être la marque qui sied à des manifestations enfantines. Mais ceci rentre dans le processus de satanisation du monde ; les « esprits forts » se gausseront: mais ce n’est pas moi qui ai inventé cette nouvelle religion. Les adeptes du « satanisme » étaient en place bien avant l’avènement de ces religions abrahamiques, ils n’ont fait que récupérer le fruit de leur travail en récupérant le personnage de Satan, l’ »ange rebelle », le « prince de notre monde », exclu du paradis parce qu’il voulait se mesurer à Dieu (7) , une créature qu’on dirait fabriquée afin qu’elle mette en œuvre les projets radicaux de ces personnages occultes qui veulent s’emparer de notre monde et qui ne paraissent guère loin d’y parvenir ; la France semble constituer une base – ou une cible - importante pour ces énergumènes (8) qu’ils s’emploient à détruire méthodiquement, à commencer par ses fondements religieux et le patrimoine bâti qui en constitue l’aspect visible et concret sur lesquels ils ne cessent de s’acharner.

Le projet des satanistes: du passé, faisons table rase

Fête de la musique

C’est le passé dans son ensemble qui est attaqué par les satano-mondialistes avec toujours la même méthode : récupérer et détourner à leur profit des événements marquants de ce que ces gens considèrent comme l’ancien monde : ainsi, la Fête de la musique fut organisée pour la première fois le 21 juin 1982 sous le patronage du ministre de la Culture de l’époque, Jack Lang, et a permis de court-circuiter l’une des plus importantes fêtes du paganisme alors en pleine renaissance sous l’égide de la Nouvelle droite: le solstice d’été.

C’est qu’il s’agit de détruire toutes les anciennes structures traditionnelles qui régissaient jusqu’alors le monde plutôt que de les réhabiliter.

Depuis, cette fête s’est internationalisée et a lieu dans 110 pays à travers la planète.

Monuments religieux incendiés

Depuis la grande offensive des satano-mondialistes contre les peuples, au début des années 2020, il ne se passe pas un mois en France sans qu’une église ne soit détruite par un acte malveillant (9), Notre-Dame de Paris ayant inauguré ce processus le 15 avril 2019.

Encore ce dimanche 2 novembre 2025, « un incendie s'est déclenché à l'ancien monastère des moines chartreux du Mont-Dieu dans les Ardennes. Près de 50 pompiers intervenaient sur place au plus fort du sinistre, qui a frappé un monument irremplaçable du patrimoine ardennais et national. » (France Info). Le bâtiment n’était pas occupé ; les moines qui y logeaient ont été chassés par la Révolution française. Il est classé Monument historique.