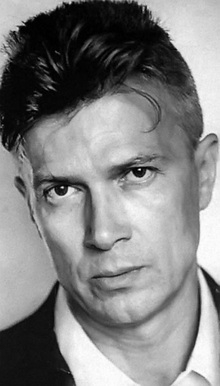

Soudaine et abrupte, la nouvelle s’est vite répandue : le décès d’Édouard Limonov à Moscou le 17 mars dernier à l’âge de 77 ans, victime du crabe. La provocation politique, militante et littéraire perd l’un de ses maîtres incontestés.

De son vrai nom Édouard Veniaminovitch Savenko, Édouard Limonov naquit le 22 février 1943 dans une ville russe qui lui était quelque peu prédestinée, Dzerjinsk, en l’honneur de Félix Dzerjinski, le chef de la Tchéka, l’ancêtre de la Guépéou et du KGB. Savenko père appartenait d’ailleurs au NKVD en tant qu’officier commissaire politique.

Suite à une affectation paternelle, le garçon grandit dans la ville industrielle de Kharkov aujourd’hui en Ukraine. Ce surdoué fut d’abord « un lecteur assidu, dévorant tout ce qui [lui] tombait sous la main (1) ». Au collège, il joue au garnement insupportable avec des résultats scolaires décevants. À la fin de l’adolescence, il commet des larcins mineurs. Mortifié d’être exempté du service militaire, ce myope ne supporte plus la pesante ambiance sous Khrouchtchev et Brejnev. Incontrôlable et provocateur, il quitte l’Union soviétique en 1974. Quelques plumitifs y ont vu l’indice que derrière une apparente attitude dissidente culturelle et artistique, Limonov aurait été un agent clandestin du KGB au même titre d’ailleurs que l’« arctiviste onanophobe » Piotr Pavlenski…

Suite à une affectation paternelle, le garçon grandit dans la ville industrielle de Kharkov aujourd’hui en Ukraine. Ce surdoué fut d’abord « un lecteur assidu, dévorant tout ce qui [lui] tombait sous la main (1) ». Au collège, il joue au garnement insupportable avec des résultats scolaires décevants. À la fin de l’adolescence, il commet des larcins mineurs. Mortifié d’être exempté du service militaire, ce myope ne supporte plus la pesante ambiance sous Khrouchtchev et Brejnev. Incontrôlable et provocateur, il quitte l’Union soviétique en 1974. Quelques plumitifs y ont vu l’indice que derrière une apparente attitude dissidente culturelle et artistique, Limonov aurait été un agent clandestin du KGB au même titre d’ailleurs que l’« arctiviste onanophobe » Piotr Pavlenski…

Il proclamera plus tard sa fierté d’être le « fils d’un samouraï (2) ». En effet, son père « était un puritain : il ne buvait pas, ne fumait pas (3) ». Ce dernier était-il un homo sovieticus exemplaire ? Limonov relate une anecdote troublante. Le jour de la mort de Staline, tandis que sa mère pleure le défunt et qu’ils tentent de le réveiller, il leur lance : « Taisez-vous, vous n’avez aucune idée de qui vous pleurez… (4) » Et il se rendort !

Édouard Limonov commente cette réaction déroutante de la part d’un membre du PCUS, serviteur incontestable du régime. « Dans les années 1950 – 1960, l’Union soviétique était comparable à ce que George Orwell décrit dans 1984. Les millions de prolos y étaient en réalité plus libres que n’importe qui. Bien sûr, à Moscou et dans les grandes villes, les intellectuels étaient surveillés par le KGB. Mais l’appareil répressif ne se souciait pas des pauvres ouvriers, perdus dans l’immensité des ghettos pour prolos (5). »

Il a toujours recherché une synthèse entre son père militaire et sa mère ouvrière au caractère bien trempé dont il se doutait que la jeunesse fût agitée… Leur fils, lui, eut le privilège, parfois chèrement payée par des détentions plus ou moins longues, de mener une vie punk. Emmanuel Carrère rapporte dans son Limonov (POL, 2010) qu’il le découvre quand sa mère, Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuel de l’Académie française, reçoit l’un de ses premiers ouvrage avec une dédicace dans laquelle il se qualifiait de « Johnny Rotten de la littérature russe », Johnny Rotten étant le meneur du groupe britannique de musique punk Sex Pistols.

À l’instar d’Alexandre Soljenitsyne qu’Édouard Limonov n’a guère apprécié, les « nouveaux philosophes » anti-totalitaires et germanopratins ne sont jamais parvenus à le domestiquer. À Esprit, au Nouvel Observateur, à Études ou à Commentaires, il a préféré écrire pour le quotidien communiste L’Humanité et le mensuel nationaliste Le Choc du Mois. Il révèle tout son talent dans L’Idiot International de Jean-Edern Hallier. L’auteur du Bréviaire pour une jeunesse déracinée (Albin Michel, 1982) accueille avec joie un écrivain qui a bien roulé sa bosse et qui œuvre à la convergence de l’idée nationale et de la justice sociale.

Au début du XXe siècle, Édouard Limonov aurait sans doute suivi Georges Sorel. L’a-t-il au moins lu ? L’homme de lettres n’hésite pas à recourir à la violence. Il la juge nécessaire, indispensable, voire salutaire. Il tire en Transnistrie contre les Moldaves roumanophones, en Abkhazie contre les Géorgiens et en Bosnie aux côtés des Serbes du président Radovan Karadzic. Ces péripéties guerrières dévaluent son crédit sur la place vérolée de Paris où les éditocrates de l’Hexagone le condamnent au nom de la morale des droits de l’homme. Son rejet de l’atlantisme et du libéralisme en fait en 1993 l’une des principales cibles d’une virulente campagne de presse fomentée par un palmipède imprimé, dénonciateur psychotique d’une fantasmatique alliance « rouge – brune ».

Édouard Limonov assume cette désignation. revenu en Russie, il fonde, le 1er mai 1993, en compagnie d’Egor Letov et d’Alexandre Douguine le Parti national-bolchevik (PNB). Par de nombreux coups d’éclat médiatiques, le PNB combat la politique néo-libérale et pro-occidentale de l’ivrogne Eltsine, puis de Vladimir Poutine. Concevant la politique comme une forme d’art achevée, ce mouvement inclassable exige des mesures hyper-natalistes telles l’autorisation de la polygamie et l’obligation imposée aux femmes russes d’avoir au moins quatre enfants avant l’âge de 35 ans.

Édouard Limonov avoue volontiers avoir « pris le parti de choquer, de provoquer dans le but d’attirer vers nous des militants. La Russie était une page blanche : la vie politique était inexistante. Il fallait être créatif et oser des expériences nouvelles. Nous avons privilégié le radicalisme, avec un mélange d’idées d’extrême gauche et d’extrême droite. Pour moi, “ extrémisme ” n’est pas péjoratif (6) ». Sarcastiques, les slogans nationaux-bolcheviks (ou « natsbol ») concurrencent les meilleurs adages situationnistes : « Le Mur est mort, vive le Mur ! », « Le capitalisme, c’est de la merde ! » ou bien l’indigeste « Mangez les riches ! »

Les actions coup-de-poing des « natsbols » agacent progressivement Alexandre Douguine qui envisage un néo-eurasisme révolutionnaire – conservateur moins tonitruant. Il rompt avec le PNB en avril 1998. Dès lors, « le parti est devenu de plus en plus rouge et socialiste (7) ». Puis la formation « natsbol » se scinde. Le gouvernement russe l’interdit finalement le 7 août 2007. Entre-temps, Édouard Limonov a purgé deux ans de prison pour une tentative esquissée (et peut-être provoquée ?) de coup d’État au Kazakhstan en 2001 afin de réintégrer les régions russophones du Nord kazakh à la Russie parce qu’« après la proclamation d’Indépendance, des millions de Russes se sont retrouvés sous la coupe d’un régime qui lui était hostile (8) ».

Libéré, Limonov se rapproche de l’opposition libérale anti-Poutine. Il purge alors diverses peines de détention administrative en tant que principal animateur de la contestation en 2010 – 2011. Il se ravise en 2014 et se sépare des libéraux quand le président russe soutient indirectement la révolte de Donetsk et de Lougansk, et annexe la Crimée. Ses livres, Le Vieux (Bartillat, 2015) et Kiev Kaputt, justifient ce surprenant revirement, car « Poutine ne s’est pas réconcilié avec Limonov (9) ». S’il salue la diplomatie du Kremlin, il continue néanmoins à s’opposer au poutinisme intérieur, économique et sociale. Il affirme « être plus radical et plus à droite que le pouvoir dans le domaine de la politique extérieure (10) ». En revanche, « je suis beaucoup plus à gauche que le pouvoir en politique intérieure, poursuit Limonov. J’exige la nationalisation de l’industrie gazière et pétrolière. J’exige la confiscation des biens des grosses fortunes, la privation pour celles-ci de la citoyenneté russe et leur expulsion de Russie (11). »

Libéré, Limonov se rapproche de l’opposition libérale anti-Poutine. Il purge alors diverses peines de détention administrative en tant que principal animateur de la contestation en 2010 – 2011. Il se ravise en 2014 et se sépare des libéraux quand le président russe soutient indirectement la révolte de Donetsk et de Lougansk, et annexe la Crimée. Ses livres, Le Vieux (Bartillat, 2015) et Kiev Kaputt, justifient ce surprenant revirement, car « Poutine ne s’est pas réconcilié avec Limonov (9) ». S’il salue la diplomatie du Kremlin, il continue néanmoins à s’opposer au poutinisme intérieur, économique et sociale. Il affirme « être plus radical et plus à droite que le pouvoir dans le domaine de la politique extérieure (10) ». En revanche, « je suis beaucoup plus à gauche que le pouvoir en politique intérieure, poursuit Limonov. J’exige la nationalisation de l’industrie gazière et pétrolière. J’exige la confiscation des biens des grosses fortunes, la privation pour celles-ci de la citoyenneté russe et leur expulsion de Russie (11). »

On peut croire que dans Kiev Kaputt comme l’imagine un journaliste de droite qui confond encore le Dixiland avec son bourreau historique, les États-Unis d’Amérique, Édouard Limonov souhaite restaurer l’URSS d’autant qu’on constate une évidente resoviétisation de son discours. Il insiste régulièrement sur l’héritage de la Grande Guerre patriotique (1941 – 1945) et développe une incessante rhétorique « antifasciste » contre les nationalistes ukrainiens. En réalité, Limonov ne « regrette [pas] le passé. La nostalgie, c’est une faiblesse. Mais en tant que personne née dans les dernières années de la “ Grande Guerre patriotique ”, j’éprouvais un sentiment de […] loyauté vis-à-vis de ce grand empire. De la nostalgie, non (12) ».

Ses nombreuses expériences vécues au plus bas de l’échelle sociale lui procurent une vraie expertise sociologique comparative entre d’une part les sociétés soviétique et russe, et, d’autre part, leurs homologues occidentales italienne, française et étatsunienne. Comme son compatriote trop tôt décédé Alexandre Zinoviev et notre ami croate Tomislav Sunic, il comprend que les unes ne valent pas mieux que les autres. Lorsqu’il quitte Paris, il laisse un beau cadeau d’adieu, un formidable essai d’entomologie psychopolitique qui est aussi un remarquable pamphlet, Le grand Hospice occidental récemment réédité chez Bartillat en 2016.

En observateur minutieux, Édouard Limonov note que « la vie quotidienne dans toute société de civilisation blanche, que ce soit le Bloc occidental – l’Europe et ses essaimages (États-Unis d’Amérique, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Israël…) – ou le Bloc de l’Est, rappelle un Hospice bien géré. L’immense majorité des “ malades ”, placés sous sédatifs, se conduisent raisonnablement et docilement. Leurs visages sont gras et luisants. Ils sont satisfaits de leur sort. Le calme règne dans l’Hospice… (13) » Quel percutant diagnostic !

Il confirme à Axel Glydén qu’« en Occident, vous êtes vieux, archaïques et vous allez tous mourir, au sens intellectuel du mot. À force de ressasser le passé, vos cerveaux sont encombrés d’interdits. Et vous allez faire du surplace pendant des siècles. Les intellectuels français sont manichéens. Hantés par le passé, ils sont enfermés dans des dogmes (14) ». Ayant connu la « stagnation » brejnévienne du début des années 1970, Édouard Limonov perçoit une stagnation mortifère qui imprègne à son tour l’Occident.

Il confirme à Axel Glydén qu’« en Occident, vous êtes vieux, archaïques et vous allez tous mourir, au sens intellectuel du mot. À force de ressasser le passé, vos cerveaux sont encombrés d’interdits. Et vous allez faire du surplace pendant des siècles. Les intellectuels français sont manichéens. Hantés par le passé, ils sont enfermés dans des dogmes (14) ». Ayant connu la « stagnation » brejnévienne du début des années 1970, Édouard Limonov perçoit une stagnation mortifère qui imprègne à son tour l’Occident.

Édouard Limonov éprouve enfin un vif intérêt pour les petites gens. Son dernier passage en France remonte aux temps paroxystiques des Gilets jaunes. Il se réjouit de ce réveil populaire violent. Il y voit un lointain cousinage avec ses manifestations anti-Poutine en 2010 – 2011. Lui-même ancien militant « natsbol » devenu écrivain russe réputé, Zakhar Prilepine peut-il être considéré comme son successeur au moins sur le plan littéraire ? Les prochaines années trancheront.

Les cieux ont perdu leur quiétude habituelle. Le duo foutraque Jean-Edern Hallier et Édouard Limonov s’est reconstitué. Pas sûr que Saint Pierre apprécie cette connivence fantasque…

Georges Feltin-Tracol

Notes

1 : Limonov par Limonov. Conversations avec Axel Gyldén, L’Express Roularta Éditions, 2012, p. 22.

2 : Idem, p. 38.

3 : Id., p. 36.

4 : Id., p. 39.

5 : Id., p. 31.

6 : Id., p. 114.

7 : Id., pp. 115 – 116.

8 : Id., p. 92.

9 : Édouard Limonov, Kiev Kaputt, La manufacture de livres, coll. « Zapoï », 2017, p. 137.

10 : Idem, p. 32.

11 : Id.

12 : Limonov par Limonov, op. cit., p. 93.

13 : Édouard Limonov, Le Grand Hospice occidental, Les Belles Lettres, coll. « L’Idiot International » n° 5, 1993, p. 27.

14 : Limonov par Limonov, op. cit., p. 120.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Van Indo-Europees naar Nederlands

Van Indo-Europees naar Nederlands