Limonov, le sourire rouge et bleu

Adriano Erriguel

Ex: https://posmodernia.com

Rien de grand, de superbe et de magnifique n'est jamais sorti de la modération. Il est écrit dans l'Apocalypse que Dieu vomit les tièdes. L'écrivain russe Edouard Limonov a fait de sa vie une guerre contre la tiédeur, et sa vie était son œuvre.

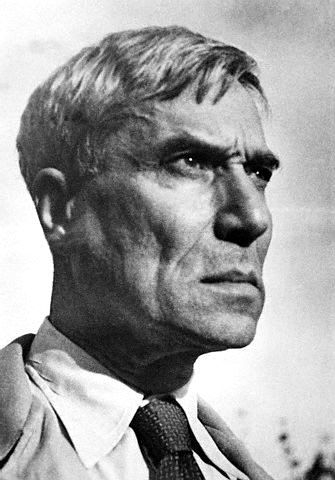

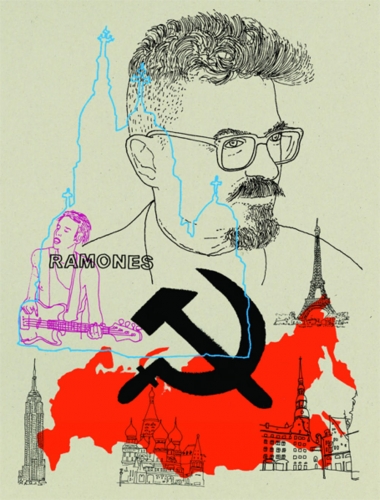

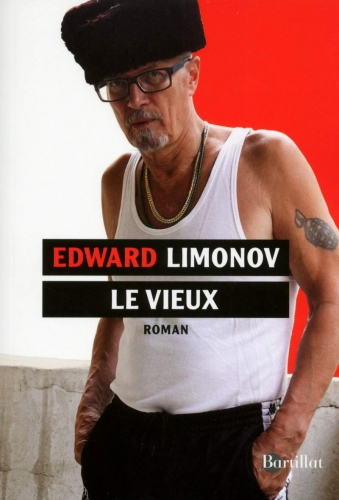

Il est des écrivains dont les mots caressent l'esprit, des orfèvres et des ébénistes du langage, apaisant les littéraires comme une séance de thalassothérapie. Et il y a des écrivains dont les mots secouent l'esprit, le transpercent comme un projectile. Si mon stylo valait votre arme... Limonov voulait être un poète-soldat, sachant que la meilleure chose que le premier puisse faire est de lacer les bottes du second. Ascète de l'autodestruction et drogué du scandale, ménestrel de l'enchantement et habitué des prisons, agitateur et aventurier, Limonov a pratiqué toute sa vie un romantisme noir. Limonov était un kamikaze de la dissidence, idéaliste et mégalomane, chaotique et fornicateur, éternel adolescent et Peter Pan politique. Limonov est un exemple de rejet absolu de toutes les faiblesses et de tous les compromis. Exemple de littérature extrême, de politique extrême, de la limite extrême de tous les extrémismes, Limonov préfigure par sa vie et son œuvre l'image d'un certain type humain, une icône du post-libéralisme.

Politiquement, Limonov ne pouvait être que ce que certains appellent aujourd'hui un rojipard.

Le rojipardisme : l'origine d'un concept

Nous vivons à une époque de distribution d'étiquettes, c'est-à-dire à une époque de médiocrité intellectuelle. Qu'est-ce qu'une étiquette ? C'est, entre autres, une façon de court-circuiter la pensée, d'échapper à l'analyse, de remplacer le raisonnement par une logique binaire. Aujourd'hui, n'importe quel imbécile lance une étiquette comme on lance une brique, et pense avoir gagné un débat. Twitter est la carrière dans laquelle ces luminaires trouvent chaque jour leur minute de gloire. L'appellation "rojipardo" n'est qu'une étiquette de plus, l'œuvre d'imbéciles. Avec elle, ils tentent de désamorcer quelque chose qu'ils perçoivent instinctivement comme dangereux, mais qu'ils sont incapables de comprendre. En bref : l'appellation "rojipardo" fonctionne comme un mot de police de la gauche libertaire, dans le but d'écraser quiconque sort de son giron.

Qu'est-ce qu'un rojipardo ?

Bien que de nombreux intellectuels twitteriens pensent avoir inventé cette expression, le red-baiting a une longue histoire qui remonte - comme tant d'autres choses - aux années 1920 dans l'Allemagne de Weimar ; plus précisément, à un courant minoritaire au sein de ce que nous appelons aujourd'hui la "révolution conservatrice" allemande.

Spoiler pour les "antifas" mononeuraux: la "révolution conservatrice" n'était pas "nazie". La "révolution conservatrice" était une constellation intellectuelle opposée au parlementarisme et à la domestication culturelle de l'Allemagne par l'Occident, mais elle n'avait aucun lien idéologique ou organique avec le nazisme. Bien au contraire, les auteurs "révolutionnaires-conservateurs" gardaient, en général, une distance blasée par rapport au mouvement nazi alors en plein essor. En résumé, ces auteurs partageaient entre eux trois négations majeures:

1- le refus de placer l'économie au sommet de toutes les priorités;

2- le rejet du "racialisme" ou de la vision de l'histoire comme une lutte des races;

3- le refus d'interpréter l'histoire selon une clé pastoraliste ou nostalgique.

Certains les ont qualifiés de "modernistes réactionnaires", mais il serait plus juste de parler ici de "modernisme antimoderne": un "oxymore qui définit une certaine manière de défier la modernité en utilisant ses armes mêmes, en les retournant contre la modernité et son projet normatif" [1]. L'arrivée des nazis au pouvoir signifie la dispersion de ce climat culturel. À partir de 1933, ses protagonistes ont eu des itinéraires disparates: de la collaboration plus ou moins opportuniste avec les autorités (brusquement interrompue dans les cas les plus notoires) à la dissidence silencieuse, la prison et l'exil. Les "rojipardos" faisaient partie de ces derniers.

En tant que courant organisé, les Rojipardos n'ont jamais dépassé l'état groupusculaire. Plus connus sous le nom de "nationaux-bolcheviks", les Rojipardos de Weimar prônent un nationalisme révolutionnaire et socialiste, antiparlementaire mais pas nécessairement antidémocratique, plus proche des Jacobins de 1793, du syndicalisme révolutionnaire de Sorel ou des futuristes italiens que des nationaux-socialistes.

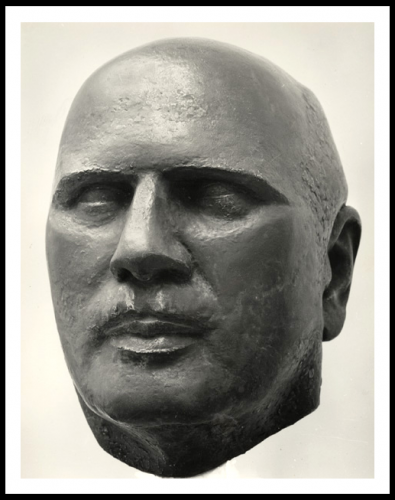

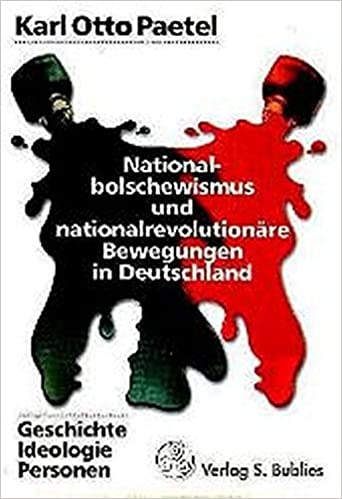

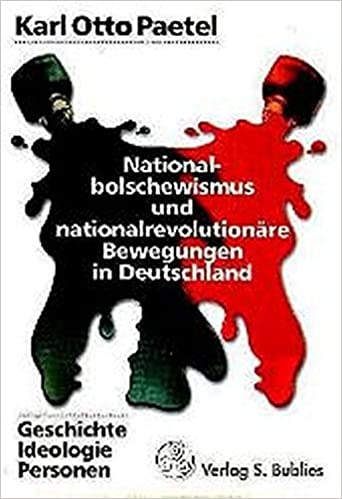

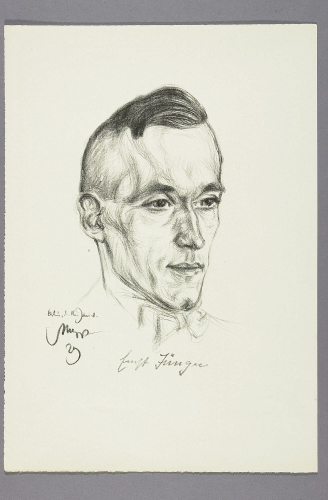

En haut, buste de Niekisch. Au milieu, Karl-Otto Paetel et, en bas, son ouvrage de référence sur le filon national-bolchevique.

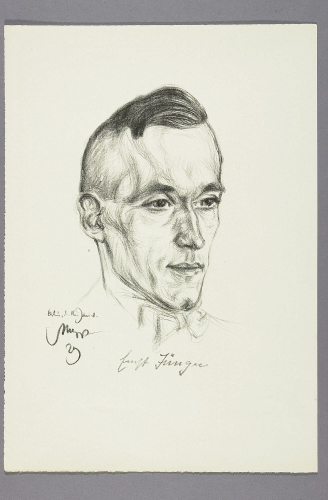

Ils prônaient également une entente géopolitique avec la Russie soviétique, suivant une ligne anti-occidentale et slavophile qui, depuis la réception de Dostoïevski en Allemagne, était courante chez de nombreux intellectuels. Son idéologue le plus visible était l'écrivain Ernst Niekisch, emprisonné par les nazis en 1939 et libéré par les Soviétiques en 1945. Niekisch a collaboré avec les autorités communistes en Allemagne, bien qu'il ait pris ses distances avec elles en 1953 après les révoltes ouvrières à Berlin. Une autre figure de proue est le journaliste Karl Otto Paetel, qui s'exile en 1935 et finit ses jours aux États-Unis. Mais la star littéraire de ce mouvement était sans aucun doute l'écrivain Ernst Jünger.

Ces quelques faits nous permettent de souligner l'un des traits historiques du djihadisme rouge : celui d'être toujours du côté des perdants. Du moins, c'était le cas jusqu'à présent.

Rojipardismo, deuxième acte

Confinés au grenier des curiosités politiques, le retour des rojipardistes s'est fait au début des années 1990, grâce à la gauche parisienne. En janvier 1991, le quotidien Le Monde et d'autres organes de presse systémiques diffusent un prétendu "complot rouge-brun" visant à disqualifier les opposants à la première guerre du Golfe. Ce "non à la guerre" avait réuni dans un même camp des hommes politiques et des intellectuels classés à l'extrême droite et à l'extrême gauche ; ce fait est significatif car il préfigurait un nouvel alignement idéologique : d'une part, la "centralité" hégémonique qui communie avec l'ordre néolibéral de l'après-guerre froide, avec Fukuyama comme figure de proue philosophique, la "mondialisation heureuse" comme utopie et les États-Unis comme gendarme musclé.

De l'autre côté, les "extrêmes" des deux camps, réticents à admettre cette supposée "fin de l'histoire", extrêmement mal à l'aise face à ce qui, déjà à l'époque, se dessinait comme un totalitarisme mou fait de politiquement correct et de pensée unique.

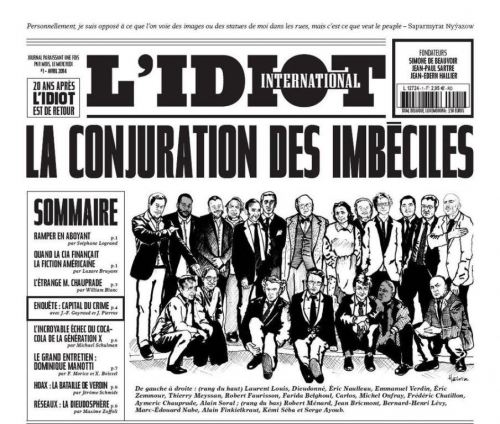

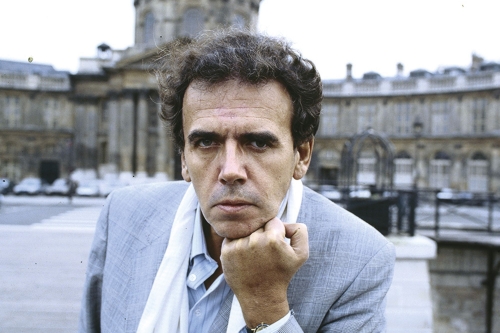

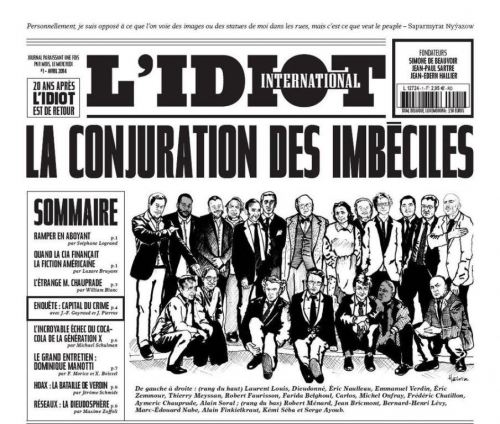

Qui étaient les membres du "complot d'appât rouge" ? Un étrange journal commence à faire parler de lui: L'Idiot international, réalisé par l'écrivain Jean-Edern Hallier - également connu sous le surnom du "fou Hallier". L'Internationale des Idiots était une oasis délirante, une confrérie sauvage, loin du triste sectarisme de la droite et de la gauche. Elle a réuni les esprits les plus troubles et les synthèses les plus improbables. Le romancier Emmanuel Carrère le décrit ainsi :

"une bande d'écrivains brillants et turbulents, dont le seul but était d'écrire tout ce qui leur passait par la tête, pourvu que ce soit scandaleux. L'insulte était bienvenue et la diffamation recommandée. Leurs victimes étaient toutes les favorites du prince... les notables de la gauche complaisante et tout ce qu'on allait bientôt appeler le "politiquement correct": SOS racisme, les droits de l'homme, la "fête de la musique" (...) les opinions - sans parler des faits - comptaient moins que le talent avec lequel elles étaient exprimées (...) l'extrême droite et l'extrême gauche s'enivraient l'une l'autre, les opinions les plus contradictoires étaient invitées à se côtoyer, sans se livrer à quoi que ce soit d'aussi vulgaire que de ressembler à un débat" [2].

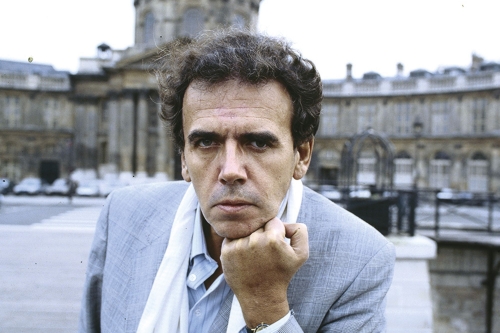

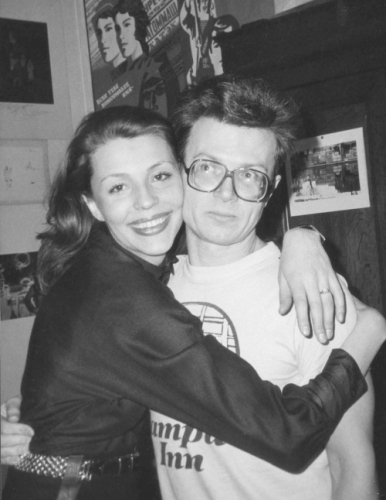

Il y avait - entre autres - Fernando Arrabal, le jeune Michel Houellebecq et le grand Philippe Muray. Et bien sûr, Limonov, qui s'était installé à Paris après sa période américaine. Sa liberté d'attitude et son passé aventureux, écrit Carrère, alors collaborateur de L'Idiot, nous ont impressionnés, petits bourgeois que nous étions. Limonov était notre barbare, notre scélérat. Nous l'adorions tous. Le fou Hallier et sa bande étaient un pur produit de Paris, incompréhensible en dehors de ce chaudron d'esprits vifs et pleins d'élan (de panache, comme dirait Cyrano de Bergerac) qui bouillonnait dans le théâtre ininterrompu de la bataille des idées. Par-dessus tout, le rojipardisme était une joie [3].

Le monstre du Loch Ness

À partir des années 1990, le red-baiting a été consacré comme un stigmate à l'usage de la gauche médiatique. Depuis lors, les "complots de harengs rouges" réapparaissent comme le monstre du Loch Ness chaque fois que quelqu'un pense sans autorisation, ou - ce qui est pire - au-delà des lignes de partage gauche-droite. Il s'agit de maintenir un confortable statu quo: le "grand récit" de la lutte cosmique entre les "progressistes" - invariablement à gauche - et les fascistes, les réactionnaires et les rétrogrades. Un statu quo - ne l'oublions pas - dont se nourrissent de nombreuses personnes, que ce soit en politique ou dans son environnement (industrie des médias, show-business, intellectuels bio, etc.). Les spécialistes des complots rouges ne cessent de dénoncer l'"érosion des référents", les "passerelles rhétoriques", les "intersections confusionnistes" et les "conjonctions hybrides" entre la gauche et la droite. Il s'agit essentiellement d'une attitude paternaliste : les bergers du "peuple de gauche" protègent leurs moutons du loup fasciste déguisé en chaperon rouge. Toute personne qui s'égare peut être coupable de red-baiting. Mais le problème se pose alors.

Le problème est que la gauche hégémonique - la gauche chic des citadins bohèmes et des amphithéâtres universitaires - a tourné le dos au peuple, et la liste des rojipardos potentiels menace de déborder. "Rojipardusco" sera toute personne qui exprime une position dissidente contre le "grand consensus" de l'après-guerre froide: le néolibéralisme dans la sphère économique, le gauchisme progressiste dans la sphère politico-culturelle, la mondialisation ultra-capitaliste comme horizon indépassable. Un cas récent et révélateur est celui des "gilets jaunes" en France, un phénomène que la gauche apathique n'a pas hésité à qualifier d'"anti-politique" et parfois même de "rojipardo".

La même étiquette a été appliquée aux critiques de Maastricht, aux partisans du "non" aux référendums européens, aux opposants à l'euro, aux opposants aux interventions de l'OTAN, aux partisans des initiatives législatives populaires, à certains écologistes (les "éco-fascistes"), aux critiques des politiques migratoires, aux partis "populistes", aux partis "populistes", aux partis "populistes", aux partis "populistes", aux partis "populistes", aux partis "populistes", aux partis "populistes", aux partis "populistes", aux partis "populistes", aux partis "populistes" et aux partis "populistes", les partis "populistes" (surtout ceux-là), les défenseurs de la natalité, ceux qui parlent de défendre la famille, ceux qui citent Pasolini, les féministes dissidents, ceux qui parlent de la classe ouvrière, des philosophes comme Diego Fusaro ou Michel Onfray, des hommes politiques - dans le cas de l'Espagne - comme Manuel Monereo et Julio Anguita. À ce rythme, Karl Marx sera dénoncé à l'avenir comme une référence pour l'extrême droite. Et si ce n'est pas le cas, attendons de voir [4]. Mais revenons à Limonov.

Mais revenons à Limonov.

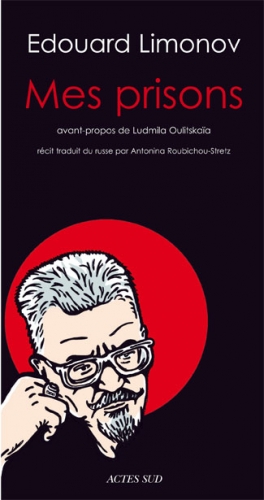

Les années les plus rock'n'roll

Il est impossible de séparer l'écrivain de l'activiste politique à Limonov. Pour lui, la politique n'est pas un tremplin pour la visibilité, les prix d'"engagement" ou les applaudissements faciles des causes à la mode. Limonov était un écrivain absolu, et en tant que politicien, il était un outil pour lui-même en tant qu'écrivain. Tous ses écrits sont politiques - même ceux qui ne le sont pas - et toute sa politique est littérature, surtout la plus suicidaire et la plus spasmodique. Pour la politique, Limonov a défié les puissants, a participé à la guerre de Bosnie (et non, il n'a jamais tiré sur des prisonniers ou des hommes désarmés), a enduré des coups et a fini à soixante ans, les os en prison; une expérience que Limonov a décrite comme "mystique" et d'un "plaisir étrange", bien loin de la victimisation du passif [5]. Ce n'est qu'à partir d'un bon ancrage métaphysique - Ernst Jünger en était un autre exemple - que l'on peut voir la grandeur dans la misère. Ce n'est qu'à partir d'une vitalité inhabituelle que l'on peut faire de la chose la plus impopulaire et la plus nuisible une expérience littéraire en chair et en os. En ce sens, Limonov était indubitablement russe, et il répondait au modèle dont sont issues les meilleures pages de la littérature de ce pays. Le Russe", explique Limonov, "se jette dans des situations où l'Européen n'irait jamais. Tu n'as pas besoin de réfléchir trop fort. Sinon, il est trop tard et nous restons le cul collé à notre chaise, incapables de construire notre propre histoire" [6]. Le Russe était le Limonov-polonais.

Le politicien Limonov était-il un imposteur ? La question n'est pas pertinente, puisque cet écrivain et agitateur a prouvé que la politique et les idées peuvent être de la littérature, et d'autant mieux de la littérature qu'elle est extrême. Qui veut être un poète démocrate-chrétien ?

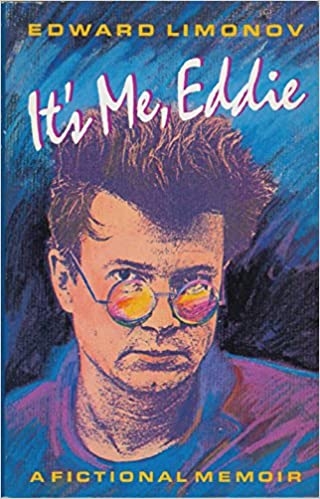

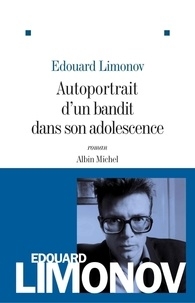

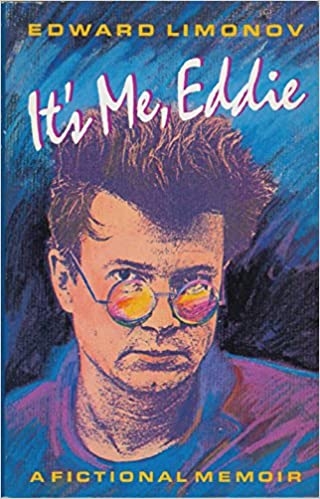

Après quinze ans à l'Ouest, Limonov est retourné dans l'Union soviétique mourante. Il l'a fait avec un curriculum vitae littéraire comprenant son œuvre autobiographique "Le poète russe préfère les grands noirs" (traduction française de ses mémoires d'Amérique). Une carte de visite douteuse pour un monde - celui des ultra-nationalistes russes - qui n'est guère favorable aux homosexuels. Au-delà des provocations littéraires, rien n'a empêché les ultra-nationalistes de l'accepter comme point de référence, tandis que ce livre et d'autres sont devenus des best-sellers.

La Russie hallucinée et chaotique des années post-soviétiques était, sans aucun doute, un terrain fertile pour des types comme lui. Il est difficile de faire comprendre ce qu'était cette époque à ceux qui ne l'ont pas vécue. Carrère écrit : "Pour les étrangers qui venaient tenter leur chance en Russie - hommes d'affaires, journalistes, aventuriers - ce furent les années les plus rock'n'roll de leur vie. Pendant ces années, Moscou était le centre du monde. Nulle part ailleurs les nuits étaient plus folles, les filles plus belles, les factures plus élevées. Pour ceux qui pouvaient se le permettre, bien sûr. Un paradis de profiteurs, d'oligarques et de mafiosi; un Empire au rabais tandis que l'Occident manipulait les coulisses et se moquait des remerciements de son président débile ; l'espérance de vie se contractait et la démographie s'effondrait, tandis que la majorité des Russes supportaient tout cela avec un sentiment d'immense humiliation.

La Russie hallucinée et chaotique des années post-soviétiques était, sans aucun doute, un terrain fertile pour des types comme lui. Il est difficile de faire comprendre ce qu'était cette époque à ceux qui ne l'ont pas vécue. Carrère écrit : "Pour les étrangers qui venaient tenter leur chance en Russie - hommes d'affaires, journalistes, aventuriers - ce furent les années les plus rock'n'roll de leur vie. Pendant ces années, Moscou était le centre du monde. Nulle part ailleurs les nuits étaient plus folles, les filles plus belles, les factures plus élevées. Pour ceux qui pouvaient se le permettre, bien sûr. Un paradis de profiteurs, d'oligarques et de mafiosi; un Empire au rabais tandis que l'Occident manipulait les coulisses et se moquait des remerciements de son président débile ; l'espérance de vie se contractait et la démographie s'effondrait, tandis que la majorité des Russes supportaient tout cela avec un sentiment d'immense humiliation.

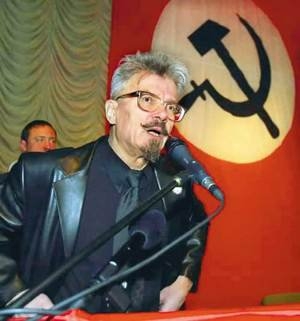

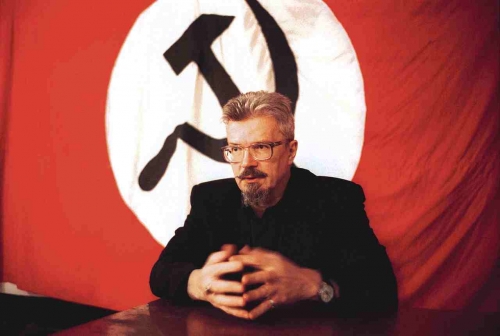

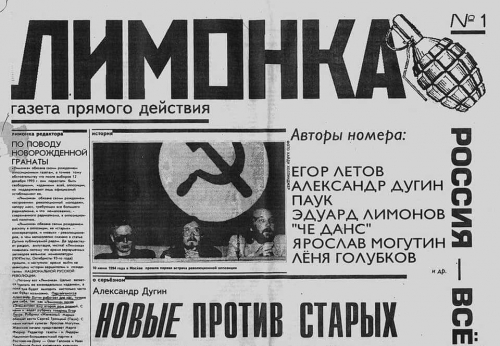

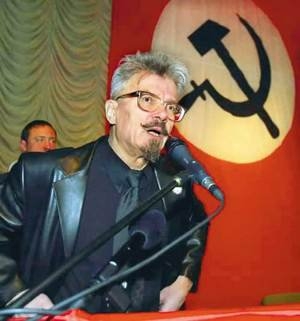

C'est à cette époque que Limonov a rencontré Alexandre Douguine, lorsqu'il a fondé le Parti national bolchevique.

La philosophie de Nazbol

Les bolcheviks nationaux (Nazbols dans son abréviation russe) étaient un parti extrémiste professionnel. "Pour moi, l'extrémisme n'est pas un terme péjoratif", se rappelle Limonov à propos de ces années. "Nous avons privilégié le radicalisme, avec un mélange d'idées d'extrême gauche et d'extrême droite. Il fallait être créatif et oser de nouvelles expériences, mais attention, notre extrémisme ne véhiculait pas du tout d'idées racistes. C'était un extrémisme culturel, artistique" [7]. Il y a quelques idées à déballer ici, et nous allons les passer en revue tour à tour.

Tout d'abord, "extrémisme": un mot policier qui agit comme un repoussoir pour les personnes raisonnables et sensées. "Le spectre idéologique - raisonnent les modérés et les prudents - est un "arc en fer à cheval" dans lequel la droite et la gauche se rapprochent aux extrêmes". Est-ce vraiment le cas ?

Tout d'abord, il convient de garder à l'esprit que le "centre" et les "extrêmes" ne sont que des concepts relatifs, et qu'un "extrême" n'est un extrême que par rapport à un "centre" conventionnellement accepté comme tel. En fait, nous pouvons voir quotidiennement des politiques "centrales" au contenu hautement extrémiste. La précarisation de l'emploi, les délocalisations, les privatisations, la ruine de la classe moyenne, la toute-puissance des multinationales, la confiscation de la volonté populaire, le dépeuplement des campagnes, la traite des êtres humains, l'imposition de politiques migratoires, la banalisation de la culture, la déconstruction de la nature humaine, l'ingénierie sociale, le mercantilisme du marché et la déconstruction de la nature humaine, l'ingénierie sociale, la marchandisation du corps, la promotion de l'avortement et de l'euthanasie, la falsification de l'histoire, la banalisation de la politique, la dégradation de l'éducation, la corruption institutionnalisée, les bombardements "démocratisants", le démantèlement de pays autrefois souverains..... toutes ces politiques d'"extrême centre" ont des conséquences très extrêmes pour de larges pans de la population. Le stigmate d'"extrémiste" mérite donc d'être relativisé : extrémiste pour qui et par rapport à quoi ?

Deuxièmement, l'extrémisme n'est pas nécessairement mauvais en soi. Il convient de garder à l'esprit que l'innovation culturelle et politique se produit presque toujours à la marge, aux extrêmes, et qu'elle n'est acceptée par tous qu'ensuite. L'extrémisme est en fait une forme d'avant-gardisme, et les avant-gardistes ne cherchent pas à encenser le public mais à le transformer. En fin de compte, pour se battre pour quelque chose - pour le défendre - il faut toujours se tourner vers les personnes ayant une vision de l'absolu, vers les semi-fondamentalistes si vous préférez, vers ce "groupe de soldats qui sauvent la civilisation" (Spengler) et non vers les champions beurrés de la tolérance.

Troisièmement, l'extrémisme est logiquement et philosophiquement nécessaire pour fermer le cercle de la connaissance, pour explorer un argument jusqu'à ses conséquences ultimes. Ce n'est que lorsque nous allons jusqu'à l'extrême que nous comprenons, avec une clarté cristalline, que la vie a un but, qu'il existe des valeurs non négociables, que la tolérance et le dialogue ne sont pas des fins en soi. Bien sûr, un post-moderniste libertaire et dégénéré dira que tout cela est réactionnaire et que tout ce qui ne peut être fluidifié est fasciste. Et c'est là que le rojipardo hausse les épaules. Contra negantem principia non est disputandum, ce qui signifie qu'il ne faut pas discuter avec celui qui nie les principes.

Les Nazbols savaient-ils tout ça, Limonov aussi ? Intuitivement, ils le savaient, sans aucun doute. Lors d'une conversation avec Limonov, le journaliste français Axel Gylden - entiché de l'idéologie occidentale - explique comment il s'est senti "moralement descendu" lorsque, lors de son service militaire, il a dû manier un fusil, ce à quoi Limonov répond "c'est parce que tu es un Européen affaibli et pourri". La guerre: cette cruelle nécessité que l'Occident hypocrite refuse de voir et confie pieusement aux mercenaires. Y a-t-il quelque chose de plus extrémiste que la guerre ? Selon Limonov: "Tous les grands écrivains - Cervantes, Hemingway, Malraux, Orwell - ont aimé la guerre. La guerre est un endroit intéressant, comme la prison. L'homme y révèle ce qui est le meilleur et ce qui est le pire. C'est mon instinct d'homme qui m'a poussé à faire la guerre" [8]. La philosophie de Nazbol dans sa forme la plus pure. C'est à prendre ou à laisser. Il n'est pas nécessaire d'argumenter avec ceux qui nient les principes.

Le lecteur raisonnable et doué d'esprit peut peut-être penser que les Nazbols avaient l'intention de faire revivre le stalinisme et le nazisme et de massacrer la moitié de la population. Ici, il faut lui demander de ne pas être si sérieux et d'être - ici oui - un peu post-moderne. Le postmodernisme recourt, entre autres, au recyclage de constructions culturelles qui véhiculent une parodie implicite. L'objectif de Nazbol était de choquer, de provoquer, d'attirer une myriade de militants. La Russie était une page blanche et les Nazbols étaient les dadaïstes de la politique. En mêlant des références issues des pôles maudits de l'histoire, les Nazbols criaient aux Russes - d'une manière qu'ils ne pouvaient ignorer - ce qu'ils ne voulaient nullement pour leur pays: l'importation de cette idéologie occidentale que Limonov ne connaissait que trop bien, l'imposition de cette formule prétendument universelle pour tous les pays et toutes les latitudes.

Les Nazbols n'avaient pas la nostalgie du passé soviétique, ils considéraient la nostalgie comme une faiblesse, mais ils refusaient de prosterner l'histoire russe devant la cour de l'Occident, ils refusaient de s'avilir dans le regret et la haine de soi, ils ne voulaient pas s'excuser d'exister. Limonov n'a jamais défendu le communisme en tant que système (il ne l'a pas non plus condamné sur le plan moral), mais il a exprimé sa loyauté - et non sa nostalgie - envers ce grand empire qui a mené la Grande Guerre patriotique, vaincu le nazisme et fait de la Russie la première puissance mondiale. Un Empire auquel les gens ordinaires s'identifiaient à un point que l'Occident a toujours préféré ne pas voir [9]. Quel était le programme politique des Nazbollahs ?

Quel était le programme politique du Nazbol ? Les Nazbol n'étaient pas exactement un gouvernement alternatif, ils étaient autre chose. Et c'est là que nous arrivons à la véritable essence du red-jihadism.

Existentialisme et politique

La gauche accuse les Rojipardos de piller leur patrimoine idéologique, de tromper les imprudents pour les attirer dans le fascisme. "Les rouges-gauchistes sont des fascistes - disent les chiens de garde de la gauche - parce que leur gauchisme est une imposture, il n'est pas inclusif, il est étranger à l'horizon émancipateur de la vraie gauche". Qu'est-ce qui est vrai dans tout cela ?

Cette critique est correcte sur un point, mais pas pour les raisons que l'on pourrait croire à première vue. Pour la plupart, les "rojipardos" sont étrangers à "l'horizon émancipateur" de la gauche parce qu'il ne leur suffit pas, parce qu'ils le jugent insatisfaisant. Il y a deux grandes raisons sous-jacentes.

L'horizon émancipateur de la gauche - surtout celui de la gauche postmoderne - est en fin de compte un jugement moral, un réflexe moralisateur. C'est le dernier chapitre d'une très longue histoire. Inoculée en Occident par le christianisme, la vision morale a perdu au fil des siècles sa dimension transcendante et s'est adaptée au domaine séculier et profane, un seuil qui a été philosophiquement franchi par Kant. Avec sa morale de l'"impératif catégorique", Kant a laïcisé rien de moins que l'Évangile ("fais le bien sans attendre d'être exaucé"), qui, dans sa traduction en politique, donnera naissance à l'idéologie des droits de l'homme et du "goodisme". Mais les Rojipardos abhorrent cet idéal de servitude à une seule Loi morale. Ils considèrent le moralisme comme une greffe indésirable sur la politique. Ils savent - plus instinctivement que par réflexion - que le véritable lien entre les personnes réside dans l'ethos communautaire, dans les normes et les coutumes (Sitten) de communautés et de nations spécifiques, et non dans l'"horizon émancipateur" d'une moralité universelle et abstraite. La différence entre moi et les intellectuels occidentaux", a déclaré Limonov, "c'est qu'ils croient détenir la vérité universelle. Mais il n'y a pas de vérité universelle. Une affirmation qui est d'une grande actualité quand on constate - de manière souvent sanglante - que le reste du monde n'a pas la moindre envie d'accepter la morale de l'Occident. Les événements géopolitiques des dernières décennies donnent raison à Limonov.

Nous avons dit plus haut que les Nazbols étaient plus qu'un programme politique. La rationalité politique habituelle n'est pas à la hauteur de l'idiosyncrasie des djihadistes rouges. En quoi les djihadistes rouges diffèrent-ils de la gauche classique ? Pensez, par exemple, à un "progrès" de manuel scolaire. Quel est son objectif ? Une société égalitaire, globale, sans frontières, dans laquelle tout le monde peut être "heureux" sans oppresseurs ni opprimés, dans laquelle chacun peut développer son potentiel créatif et peut s'autodéterminer de manière narcissique et fluide (dans l'identité de genre, le lieu de résidence, etc.) en bénéficiant des avantages matériels et de bien-être de l'Occident. Outre le fait que tout cela est impossible et ne se produira jamais, un rojipardo le vivrait comme un cauchemar. Car une telle ruche de larves satisfaites ne vaudrait pas l'effort de ceux qui se seraient sacrifiés pour la rendre possible. Pourquoi appeler à une conduite idéaliste et héroïque au nom d'une utopie qui, une fois réalisée, mettra fin aux idéalistes et aux héros ? L'éthique héroïque n'est-elle pas un bien en soi, bien supérieur au "bien-être" petit-bourgeois ? Pourquoi sacrifier l'idéalisme au nom du matérialisme ?

Pour les rojipardos, le "type humain" du militant, du soldat, du révolutionnaire professionnel est de loin supérieur au "dernier homme" décrit par Nietzsche (sans parler de l'androïde queer-vegan-fluide-anti-spéciste-non-binaire du postmodernisme dégénéré). Le hippardisme rouge est un existentialisme plutôt qu'un programme gouvernemental. C'est la recherche d'un sujet radical qui se manifeste entre un cycle qui se termine et un cycle qui naît, qui surgit dans une époque de Vide et qui cherche une idée transcendante à mettre entre lui et la mort.

Il n'est pas surprenant que le calendrier des saints rojipardusco soit éclectique et découle de cette attitude. Caractères et profils réfractaires de haute dureté, imperméables au conformisme. Lénine et Mussolini, Rosa Luxemburg et Ungern von Sternberg, Che Guevara et Andreas Baader, Jünger et D'Annunzio, Mishima et Maïakovski, des hommes et des femmes avec une mission, parfois magnifiques, parfois lugubres, des personnages dont le dévouement inébranlable éclipse le côté sombre. Une question d'esthétique et d'intensité vitale. Le rojipardo peut s'en inspirer ou simplement les admirer, mais ce qui le fera toujours vomir, c'est l'image d'un progre.

Avec leur rejet de la politique conventionnelle, on pourrait penser que les rojipardos sont politiquement inoffensifs. Mais ce serait une conclusion hâtive. Le libéralisme, écrivait Moeller van den Bruck, est la liberté de ne pas avoir d'opinion définie, tout en affirmant que cette absence d'opinion est elle-même une opinion. Existe-t-il une meilleure définition de la "tolérance", cette valeur suprême de l'Occident ? Avec son scepticisme philosophique et son adhésion exclusive à la liberté individuelle, le libéralisme a conduit à l'affaiblissement et à la corruption des esprits. Incapable de proposer des valeurs communes et des idéaux positifs, le libéralisme est impuissant face aux pathologies destructrices qu'il provoque lui-même: idéologie du genre, déconstruction, wokisme.

Après tout, toutes ces idéologies sont centrées sur la satisfaction individuelle et le narcissisme. Mais, lassés de l'éternel manque de définition, les gens cherchent à se raccrocher à des valeurs solides. C'est le retour de la géopolitique et d'un leadership fort dans de nombreuses régions du monde. Donoso Cortés a écrit que le libéralisme ne domine que lorsque la société est en déclin. Et d'ajouter: "L'homme est né pour agir et la discussion perpétuelle contredit la nature humaine. Le peuple, poussé par tous ses instincts, vient un jour où il se répand sur les places et dans les rues en demandant Barabbas ou en demandant résolument Jésus et en jetant dans la poussière les chaises des sophistes" [10]. Il semble que Donoso pensait aux "gilets jaunes" ou aux explosions de violence nihiliste qui se répandent de plus en plus régulièrement en Occident. C'est le point d'ébullition où se situe le rojipardisme.

Que signifie tout cela ? Il y a ici une tension politique non résolue: celle de l'union du social et du national. Une voie qui est bloquée depuis la catastrophe du fascisme, mais qui pose néanmoins des questions. Là où il y a de la fumée, il y a du feu. L'appât du gain et le populisme sont de la fumée. Ils ont la valeur d'un symptôme.

Adieu sans fermeture

Les Nazbols ont été dissous en 2007, lorsque le gouvernement russe s'est lassé de leurs performances anti-establishment. Limonov était un opposant radical de Poutine, mais sans doute pour des raisons plus viscérales qu'idéologiques. Après tout, ses idiosyncrasies personnelles l'empêchaient d'être un politicien "systémique". Son drame politique a sûrement été - comme le souligne astucieusement Emmanuel Carrère - que Poutine a appliqué le programme qu'il aurait voulu mettre en œuvre. En d'autres termes. Mais ne nous y trompons pas non plus: après tout, Limonov était un écrivain et un aventurier, pas un politicien professionnel ni un théoricien systématique. Néanmoins, dans sa maigre œuvre théorique, il a fait preuve de brillantes intuitions.

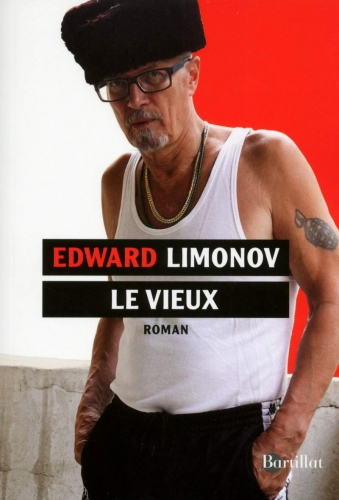

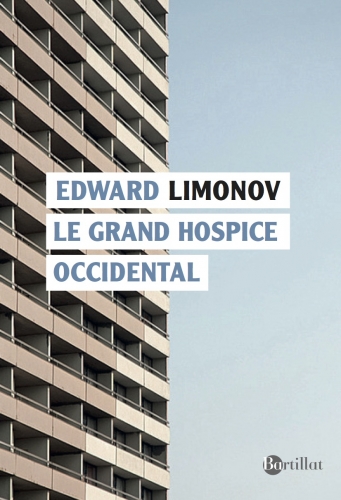

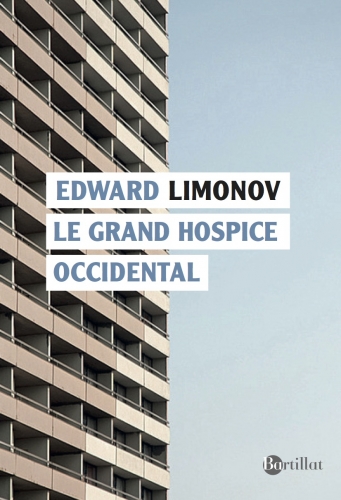

En 1993, Limonov a publié en France Le grand hospice occidental [11]. Sa thèse est que l'Occident est devenu un gigantesque hospice contrôlé par des administrateurs omniscients, dans lequel les malades sont bien sédatés et se comportent de la manière la plus docile possible (à l'ère du COVID, on ne peut que s'étonner de la capacité visionnaire de Limonov). Dans ses pages, il dresse le portrait d'une société vieillissante, émasculée dans son instinct de survie, prisonnière de dogmes mesquins, mentalement coincée dans les traumatismes du XXe siècle. Limonov dépeint une vie culturelle standardisée où les idées se tarissent, la pensée s'assèche et des régions entières de la mémoire collective sont maudites. Limonov dénonce le culte des victimes, la fièvre de la repentance, le consumérisme vulgaire, l'infantilisation de la société et l'allergie à l'héroïsme et à l'épopée. Limonov dépeint la ridicule supériorité morale d'un Occident qui pense que tout le monde veut être comme lui, un Occident qui refuse de réfléchir à des réalités complexes et les remplace par une image simplifiée: le côté du Bien - le Grand Hospice - et tout ce qui n'est pas l'Hospice: le Goulag, le totalitarisme, Auschwitz, les dictateurs barbus et moustachus, etc. Limonov dénonce l'hypocrisie de ce Grand Hospice qui porte un Vide dans son cœur. Un vide qu'elle ne cesse d'exporter dans le reste du monde.

Limonov est mort d'un cancer en 2020. Le destin ne lui a pas donné la mort qu'il avait toujours souhaitée: être assassiné. Les experts n'ont pas manqué de se moquer de lui et de le qualifier d'échec. Certains ont admis que, bien qu'il ait eu tort sur le plan politique, il avait raison sur le plan littéraire. Parlant de sa vie, Limonov a avoué à Emmanuel Carrère: "Oui, une vie de merde".

Limonov a-t-il échoué ?

Nous avons dit plus haut que Limonov n'était ni un politicien ni un idéologue systématique. Limonov voulait vivre une vie héroïque dans des temps non héroïques. Ce soi-disant fasciste - écrit Carrère - "a toujours préféré ceux qui sont en minorité, les petits aux forts, les pauvres aux riches, les vauriens qui s'assument tels - les rares - aux vertueux qui sont légion". Il aimait les femmes les plus séduisantes et les plus déséquilibrées, et en tant qu'incorrigible phallocrate, il leur rendait le meilleur hommage possible: il en épousait autant qu'il pouvait. Comme les "saints fous" de la vieille tradition orthodoxe, Limonov a dit ce qu'il voulait, quand il voulait, comme il voulait et à qui il voulait, plus et mieux que tous les rassembleurs littéraires réunis qui ont ri de sa mort. Dans son éloge funèbre, le critique russe Dmitry Bykov a écrit qu'"il était beaucoup plus heureux que nous tous". Le bonheur - comme l'amour - est juste au coin de la rue quand on ne le cherche pas.

En fin de compte, qu'est-ce que l'échec ?

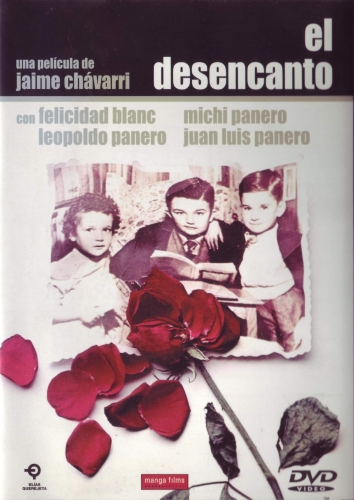

Le poète espagnol Leopoldo María Panero a dit (dans le film El Desencanto, de Jaime Chávarri, 1976): "J'ai fini par l'échec le plus absolu, mais je considère l'échec comme la victoire la plus éclatante".

Ce qu'il a peut-être voulu dire, c'est que si le succès ne s'obtient que par des renoncements, des compromis et des mensonges, l'échec n'est pas nécessairement la pire des choses. Si c'est le prix à payer pour écrire sa propre histoire, c'est aussi la voie de la grandeur.

Limonov était un écrivain absolu. Littéralement, il avait raison et politiquement, il n'était pas si loin de la vérité, au grand dam de beaucoup. Parmi les messages qu'il a laissés, il en est un qui continue à prendre du poids : malgré tout son bien-être - et peut-être à cause de celui-ci - l'Occident est une institution gériatrique décadente qui ne demande qu'à mourir. L'Occident est tout simplement ridicule, et pourri, pourri jusqu'à la moelle. Un coup de pied bien placé au bon moment suffira à faire s'effondrer l'ensemble.

Quelque chose qui était connu il y a un demi-siècle par une bande de mauviettes vietnamiennes, et qui est aujourd'hui bien connu par une bande de barbus à l'air rude et dépenaillé.

Quelque chose que l'Occident ne veut toujours pas voir. Personne de mieux qu'un Russe fou pour leur cracher au visage.

Notes:

[1] Alain de Benoist, avant-propos de l'édition anglaise de: Armin Mohler, La révolution conservatrice en Allemagne 1818-1932, Radix/Washington Summit Publishers 2018, pp. xxvii-xxviii.

[2] Emmanuel Carrère, Limonov. P.O.L. 2011, pp. 251 et 254, traduction espagnole dans Anagrama, 2012.

[3) Il est curieux de constater comment les médias du "monde libre" se joignent à la discipline nord-coréenne dans les campagnes de diffamation contre les idées gênantes. La campagne contre L'Idiot international a eu lieu en juin 1993 et a été initiée par le quotidien socialiste Le Pli, avec l'aide - entre autres - de l'incontournable Bernard-Henri Lévy. Libération, Le Monde, Le Canard enchaîné, Le Figaro et de nombreux autres médias ont participé à la campagne et ont accusé L'Idiot International, entre autres, de chercher à créer "un axe stalinien-fasciste en France". Le journal a disparu en 1994 après de nombreuses condamnations judiciaires et des pressions financières.

[4) Marx est convoqué devant le tribunal d'une certaine gauche pour être hétéropatriarcal et eurocentrique. Sa vision des classes sociales est critiquée comme "essentialiste" par une certaine gauche post-moderne.

[5] Limonov par Eduard Limonov. Conversation avec Axel Gyldén, L'Express 2012, pp. 123-124.

[6] Limonov par Eduard Limonov. Conversation avec Axel Gyldén, L'Express 2012.

[7] Limonov par Eduard Limonov. Conversation avec Axel Gyldén. L'Express 2012, p. 114-115.

[8] Limonov par Eduard Limonov. Conversation avec Axel Gyldén. L'Express 2012, p. 96.

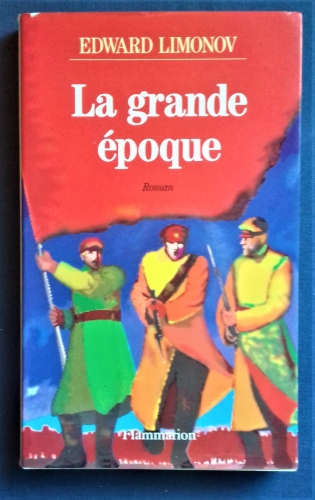

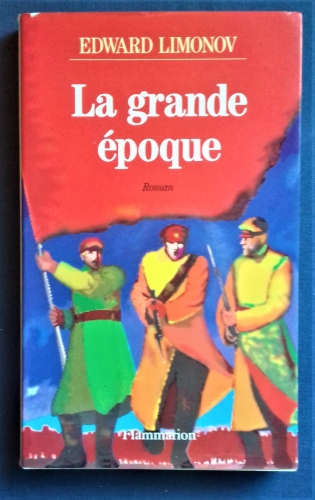

[9] Limonov dépeint ce monde dans son livre La Grande Époque (Flammarion 1992), ses souvenirs de son enfance et de sa jeunesse dans les années d'après-guerre. Limonov a toujours minimisé la réalité de la vie en URSS, qu'il décrivait comme "plus chaotique (bordelique) que tyrannique", un monde beaucoup plus vivant et intéressant que la propagande occidentale voudrait nous le faire croire.

[10] Juan Donoso Cortés, Essai sur le catholicisme, le libéralisme et le socialisme. Homolegens 2012, p. 182.

[11]Edward Limonov. Le Grand Hospice Occidental. Bartillat 2016.

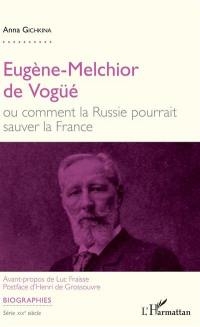

4. La figure d’Eugène-Melchior de Vogüé est totalement inconnue en Espagne, et nous pensons qu’il est très probable qu’en France c’est aussi le cas … Pourquoi ce personnage vous a-t-il encouragé à écrire sur lui ?

4. La figure d’Eugène-Melchior de Vogüé est totalement inconnue en Espagne, et nous pensons qu’il est très probable qu’en France c’est aussi le cas … Pourquoi ce personnage vous a-t-il encouragé à écrire sur lui ?

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Je suis entré à l’Âge d’homme en 1972 lorsque Vladimir Dimitrijevic a appris que je possédais l’un des trois tapuscrits originaux des Ames mal lavées de S. I. Witkiewicz (tableau, ci-contre) qui m’avait été confié à Varsovie par la veuve de Witkiewicz. Il m’a demandé de traduire cette dernière œuvre de Witkiewicz que l’on disait perdue, alors qu’elle se trouvait dans une malle chez Jadwiga Witkiewicz. Elle m’avait dit qu’étant donné le caractère pamphlétaire de ce texte, il lui paraissait impossible de le publier en Pologne. Et elle me conseillait de le traduire pour le faire connaître en France. Elle se trompait parce que quelques années plus tard, Anna Micinska l’a édité avec Les Narcotiques.

Je suis entré à l’Âge d’homme en 1972 lorsque Vladimir Dimitrijevic a appris que je possédais l’un des trois tapuscrits originaux des Ames mal lavées de S. I. Witkiewicz (tableau, ci-contre) qui m’avait été confié à Varsovie par la veuve de Witkiewicz. Il m’a demandé de traduire cette dernière œuvre de Witkiewicz que l’on disait perdue, alors qu’elle se trouvait dans une malle chez Jadwiga Witkiewicz. Elle m’avait dit qu’étant donné le caractère pamphlétaire de ce texte, il lui paraissait impossible de le publier en Pologne. Et elle me conseillait de le traduire pour le faire connaître en France. Elle se trompait parce que quelques années plus tard, Anna Micinska l’a édité avec Les Narcotiques.

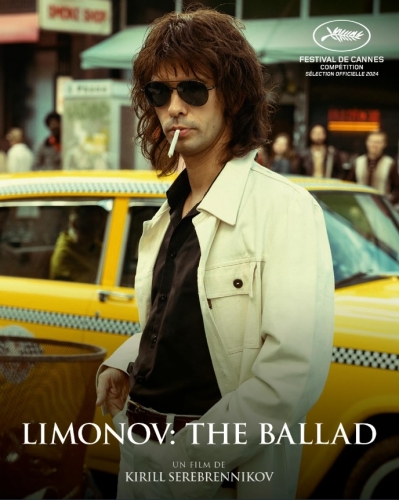

Edouard Limonov était certainement une personnalité complexe, et ceux qui veulent l'approfondir ne peuvent certainement pas se contenter du livre de Carrère sur lequel est basé le film de Serebrennikov.

Edouard Limonov était certainement une personnalité complexe, et ceux qui veulent l'approfondir ne peuvent certainement pas se contenter du livre de Carrère sur lequel est basé le film de Serebrennikov.

Cœur de chien est une œuvre immortelle du célèbre écrivain russe Mikhaïl Boulgakov. Inscrit au programme scolaire obligatoire de la Fédération de Russie, ce petit livre peut sembler, à première vue, n'être qu'une comédie amusante de style théâtral, basée sur le désir des généticiens de la première moitié du 20ème siècle d'élever de « nouvelles espèces biologiques ». Mais au fond, ce livre extrêmement laconique est une satire cruelle de la réalité soviétique et traite du ressentiment de l'homme inférieur, animal, qui n'est pas seulement le sujet, mais aussi l'incarnation même de l'idée gauchiste.

Cœur de chien est une œuvre immortelle du célèbre écrivain russe Mikhaïl Boulgakov. Inscrit au programme scolaire obligatoire de la Fédération de Russie, ce petit livre peut sembler, à première vue, n'être qu'une comédie amusante de style théâtral, basée sur le désir des généticiens de la première moitié du 20ème siècle d'élever de « nouvelles espèces biologiques ». Mais au fond, ce livre extrêmement laconique est une satire cruelle de la réalité soviétique et traite du ressentiment de l'homme inférieur, animal, qui n'est pas seulement le sujet, mais aussi l'incarnation même de l'idée gauchiste.

Golovanov est un écrivain au cœur ancien; en pessimiste actif qu'il est, le présent lui est étroit, tandis qu'il ne se soucie pas du tout de l'avenir, demain n'étant qu'un autre aujourd'hui. En revanche, il s'intéresse beaucoup au passé, à cet entrelacs dense de lieux et d'événements de l'Histoire qui est la marque la plus authentique de notre expérience terrestre ; il craint que sa mémoire ne se perde, dévorée par le tourbillon irrépressible de la Modernité. Comme Antoine de Saint-Exupéry, Sylvain Tesson, Paul Morand ou Patrick Leigh Fermor, écrivains vagabonds liés à lui par une profonde et intime consanguinité, Golovanov est atteint, peut-être malgré lui, par ce que Giuseppe Ungaretti aurait appelé le "sentiment du Temps" : une pulsion émotionnelle, irrationnelle et néanmoins puissante, qui se traduit par une nostalgie perçante des époques que nous n'avons pas vécues et nourrit le désir spasmodique de donner un corps et un sens à notre identité.

Golovanov est un écrivain au cœur ancien; en pessimiste actif qu'il est, le présent lui est étroit, tandis qu'il ne se soucie pas du tout de l'avenir, demain n'étant qu'un autre aujourd'hui. En revanche, il s'intéresse beaucoup au passé, à cet entrelacs dense de lieux et d'événements de l'Histoire qui est la marque la plus authentique de notre expérience terrestre ; il craint que sa mémoire ne se perde, dévorée par le tourbillon irrépressible de la Modernité. Comme Antoine de Saint-Exupéry, Sylvain Tesson, Paul Morand ou Patrick Leigh Fermor, écrivains vagabonds liés à lui par une profonde et intime consanguinité, Golovanov est atteint, peut-être malgré lui, par ce que Giuseppe Ungaretti aurait appelé le "sentiment du Temps" : une pulsion émotionnelle, irrationnelle et néanmoins puissante, qui se traduit par une nostalgie perçante des époques que nous n'avons pas vécues et nourrit le désir spasmodique de donner un corps et un sens à notre identité.

En quittant la religion l’art quitte sa source, devient cochon (on en reparle), obscur, surtout se professionnalise. Il est obsédé par la nouveauté :

En quittant la religion l’art quitte sa source, devient cochon (on en reparle), obscur, surtout se professionnalise. Il est obsédé par la nouveauté :

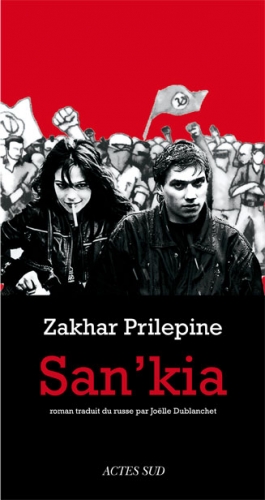

Je suis l'œuvre de Zakhar Prilepine depuis de nombreuses années, depuis que j'ai été foudroyée par le courant que véhicule son écriture : la rugosité du registre parlé est si bien pétrie qu'elle en devient lyrique, elle est minée pour en faire ressortir des profondeurs insoupçonnées, comme si Prilepine avait découvert l'art de broder des vers à la mitrailleuse. Prilepine ne m'avait pas seulement éblouie, ses livres étaient rapidement devenus un phénomène littéraire et leur auteur une figure culte - même le président russe aurait lu son best-seller San'kia.

Je suis l'œuvre de Zakhar Prilepine depuis de nombreuses années, depuis que j'ai été foudroyée par le courant que véhicule son écriture : la rugosité du registre parlé est si bien pétrie qu'elle en devient lyrique, elle est minée pour en faire ressortir des profondeurs insoupçonnées, comme si Prilepine avait découvert l'art de broder des vers à la mitrailleuse. Prilepine ne m'avait pas seulement éblouie, ses livres étaient rapidement devenus un phénomène littéraire et leur auteur une figure culte - même le président russe aurait lu son best-seller San'kia.

Depuis des années, Prilepine partage son temps entre le Donbass, ses études, ses écrits, sa famille (il a quatre enfants) et ses activités politiques et culturelles en Russie. Il écrit non seulement des romans, mais aussi des livres sur l'histoire de la littérature russe, favorisant la redécouverte d'auteurs connus et moins connus, anime un programme culturel sur la chaîne de télévision NTV, et participe activement à l'organisation de rencontres, de festivals et de séminaires.

Depuis des années, Prilepine partage son temps entre le Donbass, ses études, ses écrits, sa famille (il a quatre enfants) et ses activités politiques et culturelles en Russie. Il écrit non seulement des romans, mais aussi des livres sur l'histoire de la littérature russe, favorisant la redécouverte d'auteurs connus et moins connus, anime un programme culturel sur la chaîne de télévision NTV, et participe activement à l'organisation de rencontres, de festivals et de séminaires.

Les Ukrainiens ont été formés non seulement à la guerre conventionnelle mais aussi à des formes hybrides de guerre: le terrorisme, les opérations psychologiques et la guerre de l'information figurent en bonne place dans leur répertoire et bénéficient d'énormes ressources.

Les Ukrainiens ont été formés non seulement à la guerre conventionnelle mais aussi à des formes hybrides de guerre: le terrorisme, les opérations psychologiques et la guerre de l'information figurent en bonne place dans leur répertoire et bénéficient d'énormes ressources.

Il utilise un nouveau langage, inhabituel dans la littérature russe (et autre) de la seconde moitié du 19ème siècle, grâce auquel dans l'histoire : "les anneaux de la conséquentialité sont desserrés et l'indigence du déterminisme causal est démasquée" (p. 97). L'auteur va au-delà du logocentrisme, montrant, en fait, que l'humour et la facétie sont capables, paradoxalement, de réfuter les certitudes apodictiques, ubi consistam de la pensée moderne et positiviste. La disparition des certitudes, nous dit l'écrivain, ouvre le doute universel, la suspension du jugement. C'est pourquoi les vicissitudes du protagoniste du Crocodile n'ont pas de conclusion réelle et congrue. La fin reste inconcevable, indéterminée, comme il en va du projet de vie de tout homme. Le récit se déroule à Saint-Pétersbourg, une ville qui vit sur l'abîme du possible, où tout peut arriver, même l'impensé. Dans une boutique du Passage, la première élégante galerie marchande de la Russie tsariste qui, à l'instar des Passages parisiens évoqués par Benjamin, était censée célébrer les gloires du capitalisme galopant, un exemple de la "préhistoire de la modernité", un Allemand expose au public, moyennant paiement d'un ticket, un animal exotique, un crocodile.

Il utilise un nouveau langage, inhabituel dans la littérature russe (et autre) de la seconde moitié du 19ème siècle, grâce auquel dans l'histoire : "les anneaux de la conséquentialité sont desserrés et l'indigence du déterminisme causal est démasquée" (p. 97). L'auteur va au-delà du logocentrisme, montrant, en fait, que l'humour et la facétie sont capables, paradoxalement, de réfuter les certitudes apodictiques, ubi consistam de la pensée moderne et positiviste. La disparition des certitudes, nous dit l'écrivain, ouvre le doute universel, la suspension du jugement. C'est pourquoi les vicissitudes du protagoniste du Crocodile n'ont pas de conclusion réelle et congrue. La fin reste inconcevable, indéterminée, comme il en va du projet de vie de tout homme. Le récit se déroule à Saint-Pétersbourg, une ville qui vit sur l'abîme du possible, où tout peut arriver, même l'impensé. Dans une boutique du Passage, la première élégante galerie marchande de la Russie tsariste qui, à l'instar des Passages parisiens évoqués par Benjamin, était censée célébrer les gloires du capitalisme galopant, un exemple de la "préhistoire de la modernité", un Allemand expose au public, moyennant paiement d'un ticket, un animal exotique, un crocodile.

En 1900, l'immense empire russe s'était industrialisé grâce à des emprunts financiers étrangers au moyen de prêts monétaires, sans aucune modernisation de sa structure sociale. Aucune perspective n'était donnée à l'indicible misère de sa population paysanne, soit sans terre à la merci des propriétaires, soit indépendante mais écrasée par les gigantesques taxes destinées à pourvoir au paiement de l'endettement russe (les propriétaires ne payaient pas d'impôts). L'immense sous-classe prolétarienne, qui vit dans des conditions misérables, afflue dans les villes et les centres industriels. L'énorme croissance de la population a permis de compenser les soldats dans l'armée, les ouvriers dans l'industrie, les travailleurs coloniaux sibériens et dans les campagnes. L'Empire est secoué par une politique désordonnée. Des grèves, des manifestations et des affrontements avec la police ont eu lieu dans plusieurs villes. Les radicaux de gauche ont repris le terrorisme politique. Les structures autoritaires rigides de l'autocratie semblaient incapables de réagir ou de saisir ce qui se passait.

En 1900, l'immense empire russe s'était industrialisé grâce à des emprunts financiers étrangers au moyen de prêts monétaires, sans aucune modernisation de sa structure sociale. Aucune perspective n'était donnée à l'indicible misère de sa population paysanne, soit sans terre à la merci des propriétaires, soit indépendante mais écrasée par les gigantesques taxes destinées à pourvoir au paiement de l'endettement russe (les propriétaires ne payaient pas d'impôts). L'immense sous-classe prolétarienne, qui vit dans des conditions misérables, afflue dans les villes et les centres industriels. L'énorme croissance de la population a permis de compenser les soldats dans l'armée, les ouvriers dans l'industrie, les travailleurs coloniaux sibériens et dans les campagnes. L'Empire est secoué par une politique désordonnée. Des grèves, des manifestations et des affrontements avec la police ont eu lieu dans plusieurs villes. Les radicaux de gauche ont repris le terrorisme politique. Les structures autoritaires rigides de l'autocratie semblaient incapables de réagir ou de saisir ce qui se passait. En 1901, Merezhkovsky et son ami Dmitri V. Filosofov, sont devenus les animateurs d'un mouvement philosophique religieux, dont le but était de promouvoir une ''nouvelle conscience religieuse'' en Russie, en fondant la Société philosophico-religieuse, dont l'instrument de diffusion était la revue ''Novyi put'' (La nouvelle voie), qui reflétait leurs idées métaphysiques. Ces réunions régulières étaient connues sous le nom d'Assemblées religieuses de Saint-Pétersbourg et ont duré de 1901 à 1903. Penseur religieux et mystique, il envisage l'avènement d'un nouveau monde de liberté et d'épanouissement chrétien qui s'accomplirait avec la réalisation du Royaume de l'Esprit, invoqué par Joachim de Fiore. L'attente du Troisième Royaume lui impose la nécessité de mener une action concrète, qu'il tente à plusieurs reprises, lors de conférences religieuses et philosophiques en 1901 qui sont mémorables dans l'histoire de la culture russe contemporaine.

En 1901, Merezhkovsky et son ami Dmitri V. Filosofov, sont devenus les animateurs d'un mouvement philosophique religieux, dont le but était de promouvoir une ''nouvelle conscience religieuse'' en Russie, en fondant la Société philosophico-religieuse, dont l'instrument de diffusion était la revue ''Novyi put'' (La nouvelle voie), qui reflétait leurs idées métaphysiques. Ces réunions régulières étaient connues sous le nom d'Assemblées religieuses de Saint-Pétersbourg et ont duré de 1901 à 1903. Penseur religieux et mystique, il envisage l'avènement d'un nouveau monde de liberté et d'épanouissement chrétien qui s'accomplirait avec la réalisation du Royaume de l'Esprit, invoqué par Joachim de Fiore. L'attente du Troisième Royaume lui impose la nécessité de mener une action concrète, qu'il tente à plusieurs reprises, lors de conférences religieuses et philosophiques en 1901 qui sont mémorables dans l'histoire de la culture russe contemporaine.

Merezhkovsky soutient la monarchie russe, à laquelle il attribue une institution divine. Il a résisté aux critiques sévères des écrivains progressistes. Il a fait l'objet de moqueries dans un article imprimé dans ''Osvobozhdenie'' en 1902, un périodique clandestin publié à l'étranger, en rapport avec sa comparaison de l'autocratie russe à un ordre mystique dans son livre sur Dostoïevski, signalant que le département de la police, les règlements sur les contrôles étaient intensifiés ; dans ''Moskovskie vedomosti'', ''Grazhdanin'', ''Cossack'', des sarcasmes ont été faits sur les convocations et les potences et autres attributs de protection : étaient-ils également des objets de l'ordre mystique ? Ils contenaient le secret indescriptible de Dieu. Mysticisme oblige. Si l'idée de la monarchie n'est que mystique et qu'elle est promue, non pas comme un son de cloche, mais avec respect et crainte, une telle conviction oblige à lutter furieusement contre l'ordre policier russe. L'autocratie est une idée religieuse, mais la défense d'une telle idée est un argument pour Dieu, et non pour le service de police. Quelles que soient les souffrances et la misère du peuple, le régime tsariste a maintenu son prestige grâce à l'expansion de l'empire russe. Le Caucase, l'Asie centrale et l'Extrême-Orient, des provinces absorbées au XIXe siècle. Au début du 20e siècle, la situation a brutalement changé. Dans la guerre de l'Est, l'impérialisme russe et le Japon modernisé s'affrontent.

Merezhkovsky soutient la monarchie russe, à laquelle il attribue une institution divine. Il a résisté aux critiques sévères des écrivains progressistes. Il a fait l'objet de moqueries dans un article imprimé dans ''Osvobozhdenie'' en 1902, un périodique clandestin publié à l'étranger, en rapport avec sa comparaison de l'autocratie russe à un ordre mystique dans son livre sur Dostoïevski, signalant que le département de la police, les règlements sur les contrôles étaient intensifiés ; dans ''Moskovskie vedomosti'', ''Grazhdanin'', ''Cossack'', des sarcasmes ont été faits sur les convocations et les potences et autres attributs de protection : étaient-ils également des objets de l'ordre mystique ? Ils contenaient le secret indescriptible de Dieu. Mysticisme oblige. Si l'idée de la monarchie n'est que mystique et qu'elle est promue, non pas comme un son de cloche, mais avec respect et crainte, une telle conviction oblige à lutter furieusement contre l'ordre policier russe. L'autocratie est une idée religieuse, mais la défense d'une telle idée est un argument pour Dieu, et non pour le service de police. Quelles que soient les souffrances et la misère du peuple, le régime tsariste a maintenu son prestige grâce à l'expansion de l'empire russe. Le Caucase, l'Asie centrale et l'Extrême-Orient, des provinces absorbées au XIXe siècle. Au début du 20e siècle, la situation a brutalement changé. Dans la guerre de l'Est, l'impérialisme russe et le Japon modernisé s'affrontent.

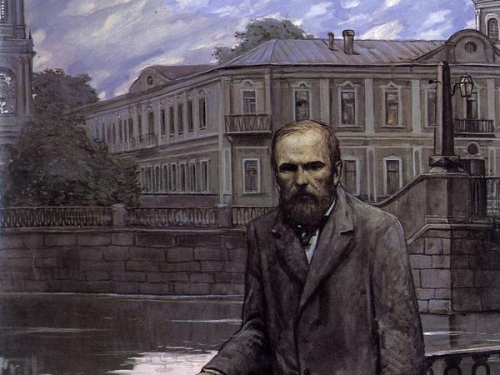

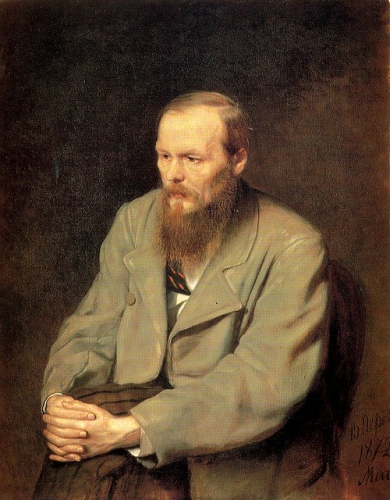

C'est ainsi que réfléchit le protagoniste des Mémoires écrits dans un souterrain, après s'être défini d'abord comme un homme malade, puis comme un homme méchant et enfin comme un homme détestable (d'après : F. Dostoïevski, Mémoires écrits dans un souterrain ; titre original : Zapiski iz Podpolja, traduit du russe par Tommaso Landolfi, Milan, Rizzoli, 1975, 1988, pp. 25-27) :

C'est ainsi que réfléchit le protagoniste des Mémoires écrits dans un souterrain, après s'être défini d'abord comme un homme malade, puis comme un homme méchant et enfin comme un homme détestable (d'après : F. Dostoïevski, Mémoires écrits dans un souterrain ; titre original : Zapiski iz Podpolja, traduit du russe par Tommaso Landolfi, Milan, Rizzoli, 1975, 1988, pp. 25-27) :

Recension:

Recension:

Je ne m'attarderai pas trop sur ces descriptions car elles sont trop lourdes, si vous voulez en savoir plus, lisez Dostoïevski lui-même. En fait, il y a un modèle de répétition lugubre dans ses œuvres sur des cas comme ceux que j'ai cités, même dans ses romans ou ses nouvelles, c'est une sorte d'obsession qu'il a. Je crois que c'est aussi une critique du libéralisme occidental, une manière qu'il a trouvée pour dire que ceux qui choisissent les libertés individuelles et le capitalisme atteignent le dernier stade de la dégénérescence morale, qui est précisément le stade dans lequel se trouve le violeur de petits enfants.

Je ne m'attarderai pas trop sur ces descriptions car elles sont trop lourdes, si vous voulez en savoir plus, lisez Dostoïevski lui-même. En fait, il y a un modèle de répétition lugubre dans ses œuvres sur des cas comme ceux que j'ai cités, même dans ses romans ou ses nouvelles, c'est une sorte d'obsession qu'il a. Je crois que c'est aussi une critique du libéralisme occidental, une manière qu'il a trouvée pour dire que ceux qui choisissent les libertés individuelles et le capitalisme atteignent le dernier stade de la dégénérescence morale, qui est précisément le stade dans lequel se trouve le violeur de petits enfants.

La Russie hallucinée et chaotique des années post-soviétiques était, sans aucun doute, un terrain fertile pour des types comme lui. Il est difficile de faire comprendre ce qu'était cette époque à ceux qui ne l'ont pas vécue. Carrère écrit : "Pour les étrangers qui venaient tenter leur chance en Russie - hommes d'affaires, journalistes, aventuriers - ce furent les années les plus rock'n'roll de leur vie. Pendant ces années, Moscou était le centre du monde. Nulle part ailleurs les nuits étaient plus folles, les filles plus belles, les factures plus élevées. Pour ceux qui pouvaient se le permettre, bien sûr. Un paradis de profiteurs, d'oligarques et de mafiosi; un Empire au rabais tandis que l'Occident manipulait les coulisses et se moquait des remerciements de son président débile ; l'espérance de vie se contractait et la démographie s'effondrait, tandis que la majorité des Russes supportaient tout cela avec un sentiment d'immense humiliation.

La Russie hallucinée et chaotique des années post-soviétiques était, sans aucun doute, un terrain fertile pour des types comme lui. Il est difficile de faire comprendre ce qu'était cette époque à ceux qui ne l'ont pas vécue. Carrère écrit : "Pour les étrangers qui venaient tenter leur chance en Russie - hommes d'affaires, journalistes, aventuriers - ce furent les années les plus rock'n'roll de leur vie. Pendant ces années, Moscou était le centre du monde. Nulle part ailleurs les nuits étaient plus folles, les filles plus belles, les factures plus élevées. Pour ceux qui pouvaient se le permettre, bien sûr. Un paradis de profiteurs, d'oligarques et de mafiosi; un Empire au rabais tandis que l'Occident manipulait les coulisses et se moquait des remerciements de son président débile ; l'espérance de vie se contractait et la démographie s'effondrait, tandis que la majorité des Russes supportaient tout cela avec un sentiment d'immense humiliation.

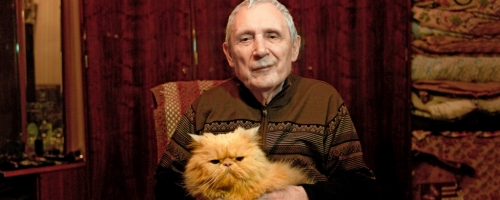

Les personnages de Mameleev sont souvent décrits comme des monstres, mais il s'agit là d'une appréciation superficielle : "ce sont des monstres parce qu'ils veulent percer les mystères qui se trouvent au-delà de l'esprit humain", déclare Mameleev. "Ils veulent briser le flux de la vie quotidienne et répondre à des questions éternelles hors de notre expérience, alors ils deviennent inévitablement des monstres. Je m'intéresse précisément à ces voyageurs et héros de l'au-delà.

Les personnages de Mameleev sont souvent décrits comme des monstres, mais il s'agit là d'une appréciation superficielle : "ce sont des monstres parce qu'ils veulent percer les mystères qui se trouvent au-delà de l'esprit humain", déclare Mameleev. "Ils veulent briser le flux de la vie quotidienne et répondre à des questions éternelles hors de notre expérience, alors ils deviennent inévitablement des monstres. Je m'intéresse précisément à ces voyageurs et héros de l'au-delà. Mamleev explique sa conception du réalisme métaphysique et de la métaphysique en général dans son livre The Fate of Being.

Mamleev explique sa conception du réalisme métaphysique et de la métaphysique en général dans son livre The Fate of Being. L'anthropologie de Mamleev part d'une compréhension du cosmicisme et des stratifications métaphysiques de l'homme, sans parler du lien métaphysique entre l'homme et le monde. Selon Mamleev, "... l'homme est un espace où le ciel et la terre sont reliés. En outre, l'homme est relié au monde physique, au monde intermédiaire (c'est-à-dire le monde subtil et parallèle) et au monde divin. Par conséquent, il existe des gouffres à l'intérieur de l'homme qui appartiennent à des mondes supérieurs, divins et ... sataniques..... L'homme est à la fois une bête et un ange, relié à des êtres qui lui sont inférieurs et supérieurs..... ... le ciel et la terre sont réunis en lui" (Russie éternelle).

L'anthropologie de Mamleev part d'une compréhension du cosmicisme et des stratifications métaphysiques de l'homme, sans parler du lien métaphysique entre l'homme et le monde. Selon Mamleev, "... l'homme est un espace où le ciel et la terre sont reliés. En outre, l'homme est relié au monde physique, au monde intermédiaire (c'est-à-dire le monde subtil et parallèle) et au monde divin. Par conséquent, il existe des gouffres à l'intérieur de l'homme qui appartiennent à des mondes supérieurs, divins et ... sataniques..... L'homme est à la fois une bête et un ange, relié à des êtres qui lui sont inférieurs et supérieurs..... ... le ciel et la terre sont réunis en lui" (Russie éternelle).

Mamleev ne se considère pas comme le créateur du réalisme métaphysique et cite donc comme exemples de cet art les créations de Dante ou l'alchimie spirituelle du Moyen Âge, qui révélait l'existence d'un homme caché qui "ne peut être réduit à la connaissance superficielle fournie par la psychologie moderne la plus sophistiquée". Seule la littérature russe, que Mamleev considère comme la plus philosophique de toutes, a "su éclairer [...] les abîmes spirituels de l'homme et sa constante disposition à se tourner vers l'extase ou le rêve [...]", de sorte que "la littérature est devenue une forme de vie et de mort" et le texte une "preuve de la vie intérieure de l'homme". Les héros de la littérature russe "glissent constamment dans l'abîme... dans un échec qui devient un échec complet de l'existence en raison de l'instabilité et du caractère catastrophique et apocalyptique de la vie terrestre". Dans la littérature russe du XIXe siècle, un tournant ontologique s'est opéré, les œuvres de Gogol et de Dostoïevski ayant donné naissance à la littérature métaphysique du futur. N.V. Gogol a été le premier à s'aventurer dans ce monde qui dépasse l'esprit du monde réel en appelant ses personnages des "âmes mortes". Dans ces mots, nous pouvons "voir" l'horreur métaphysique d'un écrivain qui s'approche des abîmes de l'être. En revanche, le "réalisme fantastique" de F.M. Dostoïevski rompt avec les codes esthétiques du XIXe siècle, puisque sa quête artistique repose sur une idée "fondamentale et clé" selon laquelle la vie est plus fantastique que toute fantaisie. Tout ceci définit le véritable programme du réalisme métaphysique.

Mamleev ne se considère pas comme le créateur du réalisme métaphysique et cite donc comme exemples de cet art les créations de Dante ou l'alchimie spirituelle du Moyen Âge, qui révélait l'existence d'un homme caché qui "ne peut être réduit à la connaissance superficielle fournie par la psychologie moderne la plus sophistiquée". Seule la littérature russe, que Mamleev considère comme la plus philosophique de toutes, a "su éclairer [...] les abîmes spirituels de l'homme et sa constante disposition à se tourner vers l'extase ou le rêve [...]", de sorte que "la littérature est devenue une forme de vie et de mort" et le texte une "preuve de la vie intérieure de l'homme". Les héros de la littérature russe "glissent constamment dans l'abîme... dans un échec qui devient un échec complet de l'existence en raison de l'instabilité et du caractère catastrophique et apocalyptique de la vie terrestre". Dans la littérature russe du XIXe siècle, un tournant ontologique s'est opéré, les œuvres de Gogol et de Dostoïevski ayant donné naissance à la littérature métaphysique du futur. N.V. Gogol a été le premier à s'aventurer dans ce monde qui dépasse l'esprit du monde réel en appelant ses personnages des "âmes mortes". Dans ces mots, nous pouvons "voir" l'horreur métaphysique d'un écrivain qui s'approche des abîmes de l'être. En revanche, le "réalisme fantastique" de F.M. Dostoïevski rompt avec les codes esthétiques du XIXe siècle, puisque sa quête artistique repose sur une idée "fondamentale et clé" selon laquelle la vie est plus fantastique que toute fantaisie. Tout ceci définit le véritable programme du réalisme métaphysique. Le déploiement du code métaphysique caché qui se trouve au-delà de l'homme empirique (ou "externe", comme l'appelle Mamleev) est une tentative d'atteindre un "réalisme supérieur" (Dostoïevski : "Je suis un réaliste au sens le plus élevé du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui décrit les profondeurs de l'âme humaine"). Mamleev, qui suit en cela Gogol et Dostoïevski, considérait que ces antinomies, ces abîmes, ces orphelinats, ces destructions intérieures, ces omniprésences et la recherche de Dieu par l'âme russe n'étaient pas artificiels, mais faisaient partie de "l'hystérie métaphysique de l'esprit russe, de sa tentative de dépasser toutes les limites et les normes" (N. Berdyaev).

Le déploiement du code métaphysique caché qui se trouve au-delà de l'homme empirique (ou "externe", comme l'appelle Mamleev) est une tentative d'atteindre un "réalisme supérieur" (Dostoïevski : "Je suis un réaliste au sens le plus élevé du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui décrit les profondeurs de l'âme humaine"). Mamleev, qui suit en cela Gogol et Dostoïevski, considérait que ces antinomies, ces abîmes, ces orphelinats, ces destructions intérieures, ces omniprésences et la recherche de Dieu par l'âme russe n'étaient pas artificiels, mais faisaient partie de "l'hystérie métaphysique de l'esprit russe, de sa tentative de dépasser toutes les limites et les normes" (N. Berdyaev).

Ce sont des mots qui indiquent le chemin vers le supra-réel ou vers un abîme à l'extérieur - au-delà de tout ce qui est connu et imaginable - et à l'intérieur - où se trouvent les mystères de l'âme humaine. Cependant, il est inexact de définir les voyages dans ces œuvres par l'épithète "voyage dans l'espace". En outre, le chemin vers le transcendantal que suivent les personnages de Mamleev est toujours conditionné par le réalisme. Dans l'histoire du Coureur, la capacité de Vasia Kurolesov à voler à travers tout l'univers, visible et invisible, est le résultat de son imagination, étant en ce sens une conséquence (un symptôme) de la maladie mentale d'un homme qui a essayé de "se dépasser" et a dépassé ses limites. La partie la plus importante de l'histoire se trouve dans le chapitre intitulé "Notes d'un fou", qui est divisé en deux parties correspondant à deux phases de la maladie et à deux versions différentes de son fantasme : la première partie s'intitule "Notes de Vasia Kurolesov" ("quand il a fui son corps") et la deuxième partie s'intitule "Notes de Vasia Kurolesov après que Zamorisheva a vu qu'il était lui-même devenu un monstre de l'au-delà". Le personnage de Vasia Kurolesov fait référence à la tradition littéraire des "fous sages" (cf. Poprishchin dans le Journal d'un fou de Gogol). Bien qu'il ait sombré dans une sorte de psychose maniaque, Vasia conserve un sens aigu de l'observation et de la perspicacité, capable d'analyser et d'évaluer tout ce qu'il voit.

Ce sont des mots qui indiquent le chemin vers le supra-réel ou vers un abîme à l'extérieur - au-delà de tout ce qui est connu et imaginable - et à l'intérieur - où se trouvent les mystères de l'âme humaine. Cependant, il est inexact de définir les voyages dans ces œuvres par l'épithète "voyage dans l'espace". En outre, le chemin vers le transcendantal que suivent les personnages de Mamleev est toujours conditionné par le réalisme. Dans l'histoire du Coureur, la capacité de Vasia Kurolesov à voler à travers tout l'univers, visible et invisible, est le résultat de son imagination, étant en ce sens une conséquence (un symptôme) de la maladie mentale d'un homme qui a essayé de "se dépasser" et a dépassé ses limites. La partie la plus importante de l'histoire se trouve dans le chapitre intitulé "Notes d'un fou", qui est divisé en deux parties correspondant à deux phases de la maladie et à deux versions différentes de son fantasme : la première partie s'intitule "Notes de Vasia Kurolesov" ("quand il a fui son corps") et la deuxième partie s'intitule "Notes de Vasia Kurolesov après que Zamorisheva a vu qu'il était lui-même devenu un monstre de l'au-delà". Le personnage de Vasia Kurolesov fait référence à la tradition littéraire des "fous sages" (cf. Poprishchin dans le Journal d'un fou de Gogol). Bien qu'il ait sombré dans une sorte de psychose maniaque, Vasia conserve un sens aigu de l'observation et de la perspicacité, capable d'analyser et d'évaluer tout ce qu'il voit.

Wie mijn boekbesprekingen volgt, zal zich misschien herinneren dat ik er eind augustus 2019 (het lijkt alweer een eeuwigheid geleden) een publiceerde over een ander werk van

Wie mijn boekbesprekingen volgt, zal zich misschien herinneren dat ik er eind augustus 2019 (het lijkt alweer een eeuwigheid geleden) een publiceerde over een ander werk van  Zo, om de clue te weten te komen, moet u het boekje al niet meer lezen, maar u zal allicht ook niet meer opkijken van het feit dat dit werk in de Sovjet-Unie niet mocht gepubliceerd worden (helaas dook het in het Westen ook pas op toen hij al overleden was, net zoals De Meester en Margarita trouwens). Een duidelijker kritiek op het idee van de maakbare mens is nauwelijks denkbaar. En daarmee vormt het boek eigenlijk net zo goed een aanklacht tegen het nationaal-socialisme of tegen volstrekt waanzinnige moderne vormen van utopieën genre de veelbesproken Great Reset. Je kan de mens wel uit het vuilnis halen, maar niet het vuilnis uit de mens. Je kan de mens proberen aan te passen aan je communistische, nationaal-socialistische, post-modernistische ideetjes, maar de mens zal altijd een mens blijven en zelfs als er geen externe factoren meespelen – iets waar mensen als Klaus Schwab vurig naar streven door de hele wereld mee te slepen in hun waanzin –, zal je utopie aan dat simpele feit ten onder gaan.

Zo, om de clue te weten te komen, moet u het boekje al niet meer lezen, maar u zal allicht ook niet meer opkijken van het feit dat dit werk in de Sovjet-Unie niet mocht gepubliceerd worden (helaas dook het in het Westen ook pas op toen hij al overleden was, net zoals De Meester en Margarita trouwens). Een duidelijker kritiek op het idee van de maakbare mens is nauwelijks denkbaar. En daarmee vormt het boek eigenlijk net zo goed een aanklacht tegen het nationaal-socialisme of tegen volstrekt waanzinnige moderne vormen van utopieën genre de veelbesproken Great Reset. Je kan de mens wel uit het vuilnis halen, maar niet het vuilnis uit de mens. Je kan de mens proberen aan te passen aan je communistische, nationaal-socialistische, post-modernistische ideetjes, maar de mens zal altijd een mens blijven en zelfs als er geen externe factoren meespelen – iets waar mensen als Klaus Schwab vurig naar streven door de hele wereld mee te slepen in hun waanzin –, zal je utopie aan dat simpele feit ten onder gaan. Gevolgd door een hoofdstuk waarin het beest de operatiekamer ingelokt wordt en de chirurg er behalve wat worst ook een stukje filosofie tegenaan gooit als hij door zijn assistent gevraagd wordt hoe hij de hond heeft meegekregen: “Kwestie van aanhalen. Dat is de enige manier waarop je wat bereikt bij levende wezens. Met terreur kom je nergens, ongeacht het ontwikkelingspeil van een dier.” Waarna dat dier ook te weten komt dat hij dan wel nieuwe testikels heeft gekregen, maar ook ontmand is: “‘Pas op, jij, of ik maak je af! Weest u maar niet bang, hij bijt niet.’ ‘Bijt ik niet?’ vroeg de hond zich verbaasd af.” En waarin we kennis maken met het “huisbestuur”, de club van communistische zeloten die ervoor moeten zorgen dat Preobrazjenski datgene doet wat ook in

Gevolgd door een hoofdstuk waarin het beest de operatiekamer ingelokt wordt en de chirurg er behalve wat worst ook een stukje filosofie tegenaan gooit als hij door zijn assistent gevraagd wordt hoe hij de hond heeft meegekregen: “Kwestie van aanhalen. Dat is de enige manier waarop je wat bereikt bij levende wezens. Met terreur kom je nergens, ongeacht het ontwikkelingspeil van een dier.” Waarna dat dier ook te weten komt dat hij dan wel nieuwe testikels heeft gekregen, maar ook ontmand is: “‘Pas op, jij, of ik maak je af! Weest u maar niet bang, hij bijt niet.’ ‘Bijt ik niet?’ vroeg de hond zich verbaasd af.” En waarin we kennis maken met het “huisbestuur”, de club van communistische zeloten die ervoor moeten zorgen dat Preobrazjenski datgene doet wat ook in  Soit, verder naar het volgende hoofdstuk. Daarin begint de langzame transformatie van hond tot mens (of van mens tot de nationaal-socialistische versie van Nietzsches Übermensch, of van koelak tot communist) en leert het beest dat het goed is geketend te zijn. Liever een dikke hond aan de ketting dan een magere wolf in het bos. “De volgende dag kreeg de hond een brede, glimmende halsband om. Toen hij zich in de spiegel bekeek, was hij het eerste moment knap uit zijn humeur. Met de staart tussen de poten trok hij zich in de badkamer terug, zich afvragend hoe hij het ding zou kunnen doorschuren tegen een kist of een hutkoffer. Maar algauw drong het tot hem door dat hij gewoon een idioot was. Zina nam hem aan de lijn mee uit wandelen door de Oboechovlaan. De hond liep erbij als een arrestant en brandde van schaamte. Maar eenmaal voorbij de Christuskerk op de Pretsjistenka was hij er al helemaal achter wat een halsband in dit leven betekent. Bezeten afgunst stond te lezen in de ogen van alle honden die hij tegen kwam en ter hoogte van het Dodenpad blafte een uit zijn krachten gegroeide straatkeffer hem uit voor ‘rijkeluisflikker’ en ‘zespoot’. Toen zij de tramrails overhuppelden keek een agent van milietsie tevreden en met respect naar de halsband (…) Zo’n halsband is net een aktentas, grapte de hond in gedachte en wiebelend met zijn achterwerk schreed hij op naar de bel-etage als een heer van stand.” Of, zoals het in het volgende hoofdstuk al heet: “Maak je zelf maar niets wijs, jij zoekt heus de vrijheid niet meer op, treurde de hond snuivend. Die ben je ontwend. Ik ben een voornaam hondedier, een intelligent wezen, ik heb een beter bestaan leren kennen. En wat is de vrijheid helemaal? Rook, een fictie, een drogbeeld, anders niet … Een koortsdroom van die rampzalige democraten …”

Soit, verder naar het volgende hoofdstuk. Daarin begint de langzame transformatie van hond tot mens (of van mens tot de nationaal-socialistische versie van Nietzsches Übermensch, of van koelak tot communist) en leert het beest dat het goed is geketend te zijn. Liever een dikke hond aan de ketting dan een magere wolf in het bos. “De volgende dag kreeg de hond een brede, glimmende halsband om. Toen hij zich in de spiegel bekeek, was hij het eerste moment knap uit zijn humeur. Met de staart tussen de poten trok hij zich in de badkamer terug, zich afvragend hoe hij het ding zou kunnen doorschuren tegen een kist of een hutkoffer. Maar algauw drong het tot hem door dat hij gewoon een idioot was. Zina nam hem aan de lijn mee uit wandelen door de Oboechovlaan. De hond liep erbij als een arrestant en brandde van schaamte. Maar eenmaal voorbij de Christuskerk op de Pretsjistenka was hij er al helemaal achter wat een halsband in dit leven betekent. Bezeten afgunst stond te lezen in de ogen van alle honden die hij tegen kwam en ter hoogte van het Dodenpad blafte een uit zijn krachten gegroeide straatkeffer hem uit voor ‘rijkeluisflikker’ en ‘zespoot’. Toen zij de tramrails overhuppelden keek een agent van milietsie tevreden en met respect naar de halsband (…) Zo’n halsband is net een aktentas, grapte de hond in gedachte en wiebelend met zijn achterwerk schreed hij op naar de bel-etage als een heer van stand.” Of, zoals het in het volgende hoofdstuk al heet: “Maak je zelf maar niets wijs, jij zoekt heus de vrijheid niet meer op, treurde de hond snuivend. Die ben je ontwend. Ik ben een voornaam hondedier, een intelligent wezen, ik heb een beter bestaan leren kennen. En wat is de vrijheid helemaal? Rook, een fictie, een drogbeeld, anders niet … Een koortsdroom van die rampzalige democraten …”