samedi, 18 avril 2020

Sécession du peuple ou sécession des élites ?

Sécession du peuple ou sécession des élites ?

Sur les illusions de la démocratie et le renouveau des élites

Irnerio Seminatore

Sécession du peuple ou sécession des élites?

Ce sont là les deux extrêmes du débat en cours sur la pratique et les illusions de la démocratie.

L'exemple le plus parlant de la sécession actuelle du peuple est, en France, le mouvement des "Gilets jaunes" et l'expression la plus contestée de la sécession des élites, l'émergence et l'accès au pouvoir de Macron, il "Valentino" de la Cinquième République, le "Borgia" des temps modernes.

La sécession du peuple ou de la plèbe, autrement dit, l'auto-institution d'un sujet sans statut politique en acteur de son destin, réclamant sa participation à la liberté et à la délibération politique, n'est pas d'aujourd'hui.

Mais c' est d'aujourd'hui sa parole publique, sa recherche de "sens" et sa dénonciation de la démocratie, orpheline du débat et de l'écoute du Prince.

D'où la révolte du peuple, semblable à celle des sans culottes parisiens et des jacobins anglais du XVII anglais.

Cependant, qu'on l'appelle sécession ou retrait de la vie publique, la "sécession" est toujours un moment de contestation du pouvoir, à partir de la république romaine et du retrait de l'Aventin (de 494 a.J.C.).

Cependant, qu'on l'appelle sécession ou retrait de la vie publique, la "sécession" est toujours un moment de contestation du pouvoir, à partir de la république romaine et du retrait de l'Aventin (de 494 a.J.C.).

C'est un changement du personnel de gouvernement qui est réclamé, plébéien ou patricien, national ou globaliste!

Ce changement est aujourd'hui en cours en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne.

Les plébéiens ou néo-nationalistes contestent les patriciens, élitistes ou globalistes ,ou encore, néo-progressistes et ce renouveau se présente, à la surface, comme un changement de la représentation politique et donc comme une crise de la démocratie moderne, tandis qu'il est, en son fond, un bouillonnement anti-système de la société en révolte et une crise de subversion, au relents violents.

Ce changement s'affiche publiquement comme une dénonciation des élites et de leur sécession.

C'est un changement de fond de l'ordre social, porteur d'insubordination et de révolte et il appartient comme tel, à l'histoire discontinue de la liberté politique.

Cependant il se range du côté des mouvances identitaires et des droites néo-conservatrices et souverainistes et il est résolument contre les "divers gauches", cosmopolites et globalistes.

Le renouvellement des élites dirigeantes, qui est en cours partout en Europe,est signalée par le refus de l'égalitarisme et du gauchisme des élites privilégiées et par la révolte contre la subordination atlantiste de la politique nationale et de celle-ci au modèle culturel de l'Amérique.

Dans le cadre de conceptions rénovées, s'affirme ainsi la conscience que les conflits ne naissent plus des idéologies désincarnées, mais de la politique d'affirmation néo-nationale et populaire.

A l'intérieur des pays occidentaux, les régimes démocratiques, laïcisés et ouverts, deviennent dépolitisés, obsolètes et totalitaires, tandis que les régimes anti-systèmes se commuent en perturbateurs ou en révolutionnaires et sont ouvertement combattus, dénigrés et déstabilisés.

La Révolte néo-nationale contre la "Révolte des Élites" La menace à l'ordre social a été perçue autrefois, comme une des réponses à la "Révolte des masses"(Ortega y Gasset-1930). Cette menace, venant de la social- démocratie, du marxisme théorique et de la révolution russe, fut à la racine d'une réflexion, sur la théorie des élites, représentée, autour des années 1920, par Pareto, Mosca et Michels, en réponse au dysfonctionnement du régime libéral et de son système parlementaire.

La menace à l'ordre social a été perçue autrefois, comme une des réponses à la "Révolte des masses"(Ortega y Gasset-1930). Cette menace, venant de la social- démocratie, du marxisme théorique et de la révolution russe, fut à la racine d'une réflexion, sur la théorie des élites, représentée, autour des années 1920, par Pareto, Mosca et Michels, en réponse au dysfonctionnement du régime libéral et de son système parlementaire.

Qu'en est il aujourd'hui?

La sécession des élites précède-t-elle et explique-t-elle la "Sécession des masses"de nos jours?

Les mouvements souverainistes et populistes et les droites politiques en Europe s'inspirent elles des mêmes sources et des mêmes objectifs?

Christopher Lasch a analysé, aux États-Unis, au courant des années 1990, les raisons de fond de l'émancipation des "élites" du peuple et a essayé d'expliquer leur sécession, intellectuelle et morale, de l'ordre social existant.

En critique de fond du progressisme et d'une modernité, qui a rompu toute forme de tradition et d’enracinement au profit du "melting pot", C.Lasch tâche de comprendre pourquoi les élites occidentales se sont éloignées du peuple et ont fait sécession de leurs sociétés.

Ces élites, qui ne se limitent pas aux dirigeants politiques,se sont déconnectées de la réalité et méprisent les citoyens et les préoccupations des masses.

Or, la menace à l'ordre social vient désormais des élites globalistes et de leurs objectifs manichéens et guère de la révolte sociale.

La menace vient du rôle des médias,de l'idéologie des universités (le gauchisme), du rapport à la religion, du sexisme,des militants LGBT (la théorie du gendre) et des fausses réponses données aux questions raciales.  "La révolte des Élites" de C.Lasch(1993), marque désormais l'avènement de l'individualisme narcissique et met à nu les illusions de la démocratie.

"La révolte des Élites" de C.Lasch(1993), marque désormais l'avènement de l'individualisme narcissique et met à nu les illusions de la démocratie.

Ainsi le problème n'est donc plus celui du dysfonctionnement du système politique, mais d'une profonde réforme de la société.

De la "révolte" à la "faillite des élites"

En effet une époque s'achève, celle du rationalisme moderne, matérialiste, technocratique et instrumental, qui avait perdu sa relation au "sens" de la vie et au tragique, la mort, conduisant à la finitude de l'aventure humaine, imbue du destin et des valeurs ancestrales.

Cette fin d'une époque et cette dégénérescence du tragique et de la finitude humaine est bien le sentiment dominant de notre temps de crise ou d'une transition qu'il faudrait définir désormais comme "La faillite des Élites"(M.Maffésoli).

Contre cette faillite les réalités actuelles nous font présager une énième et possible révolte des masses, autrement dit des soulèvements larges et diffus, que les intellectuels et les hommes politiques de droite annoncent et prévoient depuis longtemps.

Dans ce contexte, la perte de confiance dans le progressisme matérialiste et dans le système démocratique se manifeste partout en Europe par la fragmentation des partis politiques traditionnels. On ajoutera que le rejet des élites encourage les mouvements souverainistes et populistes à approfondir leur bataille et que l'insécurité grandissante aggrave la crainte d'une perte d'identité, due à une invasion migratoire massive.

Le triomphe du néo-nationalisme et du néo-conservatisme semble ainsi assuré de succès par la montée en puissance des droites européennes.

Ernst Lohoff, analyse clairement, dans une perspective critique, le ressentiment des citoyens contre l'UE et qualifie ce ressentiment de force historique.

Il rappelle que la gauche allemande surfe contre l'UE, à l'image de Podemos en Espagne et que l'égérie de Die Linke, Sahra Wagenknecht, avant garde du néo-nationalisme de gauche, identifie l'espace démocratique à l’État Nation et prône un globalisme décentralisé, comme base d'une utopie, qui demeure au fond passive et non pro-active.

V. Orban, Salvini, Marine le Pen, Vox et AfD, interprètent collectivement, bien que différemment les sentiments de révolte qui traversent la société européenne selon des clivages ethniques et religieux, d'autant plus intenses et profonds que la société a été forcée à devenir communautaire et tribale et donc multiculturelle, multiconflictuelle et pré-moderne, encouragée et contrainte par des pouvoirs irresponsables.

La dissolution du corps politique est manifeste désormais par le vote "sur la loi d'urgence" en Hongrie, qui représenterait, au yeux de la Commission européenne,une dérive absolue des "valeurs européennes" et de l’État de droit, déjà périmées depuis longtemps.

Le grand abus, égalitariste et mondialiste de la gauche radicale et du djihadisme compassionnel se poursuivra, à l'aide des globalistes occidentaux, par un travail génocidaire et méthodique contre les peuples d'Europe, pour confiner, soumettre, traiter, uniformiser et diffuser le mal du métissage et de l'aliénation.

Restauration du passé historique et affirmations identitaires

Or, le rôle fondamental de la mémoire et des récits historiques représente une tâche politique primordiale, que les droites conduisent en Europe, pour mobiliser les "énergies vitales du passé", menacées par le modèle anglo-saxon, d'empreinte américaine et par une immigration massive, de peuplement et de remplacement.

Le temps présent est par conséquent aux résurgences et aux affirmations identitaires, que seule la pensée néo-nationale poursuit par le refus sacro-saint de l'égalitarisme politique et racial, de la subordination de la politique nationale au globalisme et de la priorité du modèle anglo-saxon sur le modèle européen.

En repensant la politique en termes de siècles et l'espace en termes de continents, la conscience historique des pays européens d'aujourd'hui ne peut occulter une même identité de civilisation et, de ce fait, les origines franques de la nation française, la germanité commune du passé carolingien, ainsi que la Chrétienté latine de l'Europe occidentale et byzantine, des Balkans, de l'aire slavo-orthodoxe et de l'espace russo-sibérien.

Ces rappels ethno-linguistiques et religieux opposent l'aire européenne à l'aire anglo-saxonne. Cette dernière, orientée par la stratégie globale d'Hégémon, exercée en termes de Sea-Power (ou pouvoir de la mer), comme modèle culturel fondé sur l'individualisme et l'échange, contribue au déracinement de nos sociétés, fondées sur les traditions anciennes de la terre et de ses mythes ancestraux.

L'issue de cette opposition entre modèles culturels contrastants, peut conduire tout droit à l'annihilation de l'histoire continentale et à la négation de toute renaissance. Or, le rôle fondamental de la mémoire et des récits nationaux représente une tâche politique primordiale, que les droites conduisent en Europe, pour mobiliser les "énergies vitales du passé", menacées par le modèle anglo-saxon d'empreinte américaine.

Le temps présent est donc aux résurgences, aux affirmations identitaires et à la revendication des pays d'antan du vieux continent, de vouloir dessiner un nouvel avenir du monde, bien ancré, moderne et à nouveau mythique.

Bruxelles le 17 avril 2020

12:12 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, irnerio seminatore, élites, sécession du peuple, sécession des élites |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Littératures et nationalités de combat

Littératures et nationalités de combat

Par Pieter Jan Verstraete

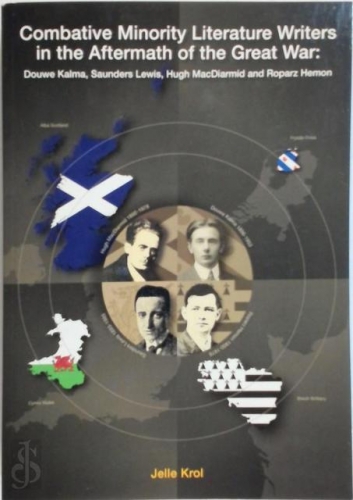

Jelle Krol, Frison de cœur et de tripes, collaborateur au « Tresoor », a passé récemment une thèse de doctorat, qui est remarquable, et sur laquelle je souhaite attirer l’attention de mes lecteurs. Le « Tresoor » à Leeuwarden, capitale de la Frise néerlandaise, est, dans une certaine mesure, l’équivalent de la Maison des Lettres AMVC en Flandre.

L’objectif premier de la thèse de Krol est de situer les littératures produites par les minorités ethno-linguistiques dans la période qui a immédiatement suivi la première guerre mondiale et qui ont été exprimées par des écrivains qui se posaient comme les dirigeants politiques de minorités linguistiques auxquels ils s’identifiaient. Il aborde des auteurs tels Douwe Kalma (1896-1953), Frison, Saunders Lewis (1893-1985), Gallois, Hugh MacDiarmid (1892-1978), Ecossais, et Roparz Hemon (1900-1978), Breton.

Avant-Garde

Pendant la première guerre mondiale, le Président américain Woodrow Wilson avait annoncé que des nations sans langue jusqu’alors officielle allaient recevoir l’autonomie. Après la guerre, la carte de l’Europe avait pris un tout autre aspect. Si on la compare à celle d’avant 1914, on constate que le nombre d’Etats souverains avait augmenté d’environ un tiers. Des langues qui, auparavant, n’avaient aucun statut, sont devenues en 1918, des langues d’Etat, comme notamment le Polonais et le Slovaque. L’Islande avait obtenu un plus grand degré d’indépendance et l’Irlande (moins l’Irlande du Nord) était devenue une république indépendante.

Conséquence du débat public sur l’auto-détermination des minorités ethno-nationales, les sentiments propres au nationalisme culturel se sont intensifiés pendant l’entre-deux-guerres. Ces sentiments se sont exprimés tant et si bien que de jeunes écrivains d’avant-garde, partout en Europe, surent capter l’attention des lecteurs et des auteurs de langues majoritaires pour les littératures des langues minoritaires et, par suite, de créer de la sorte un espace plus indépendant pour leur propre littérature. Ces écrivains d’avant-garde se percevaient comme les leaders d’une nouvelle vague, au seuil de temps nouveaux. En tant que disciple de la spécialiste française ès-littératures comparées, Pascale Casanova, Jelle Krol pose ces littératures des langues minoritaires comme des « littératures de combat ».

Avec acribie, Krol explore la vie et l’œuvre des quatre auteurs ethno-nationalistes mentionnés ci-dessus, sans perdre de vue le contexte politique, socio-économique et religieux de leurs régions respectives. Les auteurs sélectionnés par Krol sont des contemporains, tous nés dans la dernière décennie du 19ème siècle. Il les décrit comme des littérateurs de premier plan, qui ont vigoureusement stimulé l’usage de leurs langues (le frison, le gallois, le breton et l’écossais), en démontrant qu’elles pouvaient exprimer des valeurs intellectuelles et culturelles de haut niveau. On les comparera à nos flamingants d’avant la première guerre mondiale qui ont su prouver à leurs détracteurs que la langue néerlandaise était aussi une langue scientifique (notamment dans le cadre de la lutte pour faire ouvrir une université de langue néerlandaise).

L’idée de la Grande Frise

Douwe Kalma opposait l’idée d’une Grande Frise à celle d’une Grande Néerlande, en exprimant de la sorte les liens, qu’il ressentait comme réels et charnels, entre les Frisons des Pays-Bas et ceux de Frise septentrionale et de Frise orientale qui vivaient sous les administrations allemande et danoise. Simultanément, il plaidait pour une Grande Frise qui aurait eu pour fonction de faire pont entre la Scandinavie et l’Angleterre, afin de lier des peuples qui, selon lui, étaient très proches depuis longtemps et qui présentaient certaines affinités mentales. Pour pouvoir donner forme à cette fonction de pont, la Frise, selon Kalma, devait réclamer une plus grande autonomie ; il fallait, pour cela, que ses compatriotes soient culturellement structurés.

Douwe Kalma opposait l’idée d’une Grande Frise à celle d’une Grande Néerlande, en exprimant de la sorte les liens, qu’il ressentait comme réels et charnels, entre les Frisons des Pays-Bas et ceux de Frise septentrionale et de Frise orientale qui vivaient sous les administrations allemande et danoise. Simultanément, il plaidait pour une Grande Frise qui aurait eu pour fonction de faire pont entre la Scandinavie et l’Angleterre, afin de lier des peuples qui, selon lui, étaient très proches depuis longtemps et qui présentaient certaines affinités mentales. Pour pouvoir donner forme à cette fonction de pont, la Frise, selon Kalma, devait réclamer une plus grande autonomie ; il fallait, pour cela, que ses compatriotes soient culturellement structurés.

Inspirés par la lutte pour l’indépendance irlandaise, Saunders Lewis et Hugh MacDiarmid insistaient sur la nécessité de promouvoir des changements politiques et des réformes culturelles, notamment au niveau de l’enseignement. En 1925, Lewis participe à la fondation du « Plaid Genedlaethol Cymru » (le Parti National du Pays de Galles) ; en 1928, MacDiarmid devint l’un des fondateurs du « National Party of Scotland ».

Saunders Lewis.

Hugh MacDiarmid.

Roparz Hemon, au contraire, pensait qu’une Bretagne plus autonome ne pourrait être concrétisée que si les Bretons se donnaient la peine de parler la langue bretonne, au-delà des cercles familiaux et religieux. Il croyait surtout que si la Bretagne devenait davantage bretonne sur les plans de la langue et de la culture, elle finirait par acquérir tout naturellement une plus large indépendance.

Roparz Hemon.

En langue anglaise

Chacun de ces quatre auteurs, dans sa propre sphère linguistique, s’est avéré comme critique radical, qui exigeait une plus ample reconnaissance de sa langue. En même temps, ils incitaient leurs collègues écrivains à créer une littérature de haut niveau dans leurs langues minoritaires. Leur attitude combattive pourrait s’expliquer par leurs sentiments meurtris qui les auraient conduits à une ferme détermination : celle de se consacrer entièrement à leur mission. Chez ces quatre hommes, la minimisation ou, parfois, le mépris à l’endroit de la langue de leurs parents et de leurs ancêtres, ont constitué, consciemment ou inconsciemment, l’élément moteur de leur engagement.

Ils se posaient comme des dirigeants appelés à parfaire une mission. Indépendamment les uns des autres, ces quatre écrivains ont formulé plus ou moins le même objectif : ils voulaient que l’on déplace le foyer nodal de la civilisation des centres du pouvoir vers les périphéries. Ils avaient tous quatre conscience que le chemin vers ce noble but serait parsemé d’embûches et de défis. Leurs langues étaient toutefois davantage associées à la tradition et à la simplicité plutôt qu’à l’innovation et à la modernité.

Finalement, ces quatre écrivains étaient tous convaincus que leur langue et leur culture pouvaient jouer un rôle significatif dans l’après-guerre de 1918, non seulement dans leurs environnement réduit mais aussi à un niveau plus vaste, sur le plan international. Ils ont réussi à donner plus de respectabilité à leur littérature. Ces quatre militants linguistes plaidaient aussi pour une large autonomie culturelle, pour le maintien de leur identité et pour une autonomie de leurs régions.

J’ai esquissé ici les lignes de force de la thèse du Dr. Jelle Krol. Cette thèse recèle toutefois un grand désavantage : elle est écrite en anglais (avec seulement un résumé en néerlandais à la fin). C’est devenu la règle dans les universités aux Pays-Bas.

Hélas, cette tendance à l’anglicisation devient aussi de plus en plus fréquente dans les universités flamandes. Je ne sais pas si cette thèse paraîtra un jour en néerlandais, en frison, en gallois, en écossais ou en breton. Quoi qu’il en soit, elle constitue un solide dossier, fourmillant de points de vue originaux, qui devraient intéresser nos lecteurs.

Pieter Jan Verstraete.

(ex : ‘t Pallieterke, 20 septembre 2018).

Jelle Krol, « Combative Minority Literature Writers in the Aftermath of the Great War », Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, 2018. 408 pages, ISBN-978-94-60016-51-6.

00:57 Publié dans Livre, Livre, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frise, écosse, pays de galles, bretagne, pays celtiques, celtisme, culture celtique, livre, ethnisme, histoire, littérature, lettres |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le bataillon des Philhellènes : le soutien à la lutte grecque contre le joug turc

Le bataillon des Philhellènes : le soutien à la lutte grecque contre le joug turc

Par Henrik Bergtann

Le 25 mars 1821 éclate la révolte générale, et bien planifiée, des Grecs contre la domination turque qui s’exerçait depuis plusieurs siècles sur l’archipel hellénique. Entre cette date et la défaite finale de l’Empire ottoman, avec l’appui de la Grande-Bretagne, de la France et de la Russie, défaite scellée en 1829 par le Traité d’Andrinople, de nombreux et sanglants combats ont eu lieu. Mais les Grecs, à cette époque-là, n’étaient pas laissés à eux-mêmes, car leur lutte soulevait les enthousiasmes partout en Occident. « La jeunesse manifestait son enthousiasme pour Hellas (…) et, les philologues, tout particulièrement, brûlaient d’ardeur et s’enflammaient pour la cause grecque », notait Heinrich Heine. Les associations qui récoltaient de l’argent pour les Grecs en lutte connaissaient un vif succès. En plus, des milliers de jeunes étaient prêts à offrir leur force physique et leur vie pour la lutte qui s’engageait dans le Sud-Est de l’Europe. De nombreux aventuriers, issus de tous les pays, se retrouvèrent ainsi dans le fameux bataillon des Philhellènes, qui s’était constitué pour venir en aide à ceux que l’on posait comme les héritiers des Spartiates. Certes, l’une des principales motivations était l’amour de la culture antique mais bon nombre de volontaires étaient aussi animés par les idées antimonarchistes et par la naïveté de l’idéologie des Lumières, parce qu’ils ne pouvaient pas exprimer ces pulsions-là dans leur propre pays. A la manière du romantisme, ils projetaient leurs aspirations sur le peuple grec.

L’apothéose de ce combat des Philhellènes, héroïque autant que désastreux, fut la bataille livrée près de Peta. Commandés par Karl von Normann-Ehrenfels, les Philhellènes, avec les insurgés grecs, purent tenir longtemps une colline contre un parti ottoman quatre fois plus nombreux, qui ne cessait de lancer des attaques contre eux. Au bout du compte, cet engagement héroïque se solda par une défaite.

Karl von Normann-Ehrenfels

Le plus connu des Philhellènes est assurément George Gordon Noel Byron, encore connu de nos jours sous le nom de « Lord Byron », un des plus célèbres poètes anglais. En 1823, Byron prend le commandement d’une unité qu’il avait équipée de ses deniers. Pour ce faire, il avait vendu une ancienne maison de maître pour la somme de 20.000 livres sterling, qu’il a versée intégralement dans sa caisse de guerre. Après avoir affronté les Turcs dans plusieurs escarmouches, Byron est grièvement blessé au combat en avril 1824, dans la ville assiégée de Missolonghi, et y meurt des suites d’une hémorragie.

Beaucoup de Philhellènes avaient été déçus par la Grèce de cette époque du soulèvement général car il l’avait imaginée pareille aux beautés de l’antiquité, dont ils rêvaient tous. Or, de cette beauté, il ne restait plus grand-chose. Byron se plaignait notamment que les représentants des factions grecques, qui se querellaient entre elles, ne briguaient que son argent. Sur le plan culturel, la plupart de ces Philhellènes pensaient à l’Orient dans cette Grèce-là, plutôt qu’à l’hellénité antique, berceau de la culture européenne.

Le Morgenblatt für gebildete Leser publia à l’époque quelques contributions du Dr. Daniel Elster, l’un des rares étrangers à avoir survécu à la bataille de Peta. Ce médecin se montrait choqué du piètre niveau culturel de ses camarades grecs : « Un bonne partie d’entre eux réclamaient que je leur dévoile leur destin futur. Pas étonnant ! Car sorciers, magiciens, prophètes et médecins sont placés sur le même plan chez les Grecs d’aujourd’hui dont les médecins sont généralement des prêtres ».

Plusieurs monuments rappellent encore le combat des Philhellènes. Les Grecs honorent encore tout particulièrement les figures de Byron et de Normann-Ehrenfels.

Henrik Bergtann.

(article paru dans zur Zeit, Vienne, 14/2020).

00:09 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, grèce, 19ème siècle, philhellènes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Pierre Le Vigan: «Il n’y a à cela qu’une solution, la relocalisation de tout, y compris des imaginaires»

Entretien avec Pierre Le Vigan: «Il n’y a à cela qu’une solution, la relocalisation de tout, y compris des imaginaires»

Pierre Le Vigan est urbaniste et a travaillé dans le domaine du logement social. Attentif aux mouvements des sociétés, il est aussi l’auteur d’études sociologiques sur la post-modernité.

R/ A la fois globale et remettant en cause tous les repères de nos contemporains, l’épidémie de coronavirus est-elle la première crise de la post-modernité ?

Tout dépend de ce que l’on appelle post-modernité. Prenons d’elle une définition simple : la fin des grands récits. C’est 1989. Le grand récit communiste était à bout de souffle. Tout comme le fascisme est mort en 1945, le communisme meurt en 1989. C’est la fin des grands récits historiques, à la Hegel ou à la Auguste Comte. Le grand récit du monde libéral et américain s’effondre lui aussi, et il est vrai que depuis la guerre du Vietnam, il ne tenait plus très bien debout. Mais il reste un grand récit implicite : le progrès, et sa forme ultra-moderne, la plasticité de tout, l’idée que le « doux commerce » protège des guerres, l’idée que les peuples sont appelés à disparaitre pour laisser la place à une humanité enfin mondiale et homogène. « Tout peuple plongé dans la marchandise est appelé à se dissoudre. » Sauf si son Etat assume avec une force inouie, et une violence sociale sans retenue la cohésion (voir la Chine).

Le covid-19 est-il la première crise de la postmodernité ? Non. Il y a eu le 11 septembre 2001, et la crise financière de 2008. Les crises sont moins des évènements que des moments de la restructuration du système. Sur le plan des morts induits, le covid-19 est un événement marginal. Il fait moins de morts que beaucoup de maladies. C’est sa gestion qui en fait une crise majeure. 2 millions de malades et 130 000 décès dans le monde au 14 avril, sur 7,7 milliards d’humains, c’est peu. Mais 3 milliards de plus ou moins confinés, ce n’est pas rien.

Toutefois, disons deux mots de son origine d’abord. Passé de l’animal à l’homme (transmis par le pangolin à partir de la chauve-souris), venu d’une morsure de chauve-souris, ou issu d’une erreur de manipulation dans un laboratoire, laissons les spécialistes en discuter (pour éclairer un peu notre lanterne, voir les travaux d’Emma Khan sur www.aimsib.org). Ce qui par contre est incontestable, c’est qu’un certain nombre de caractéristiques de notre monde favorisent le virus : la diminution de la biodiversité, les effets de la pollution sur l’organisme humain. Dans quelles proportions ? Là aussi, laissons les spécialistes en discuter. L’essentiel est cette interaction. Dans un monde unifié par les transports, les techniques et les modes de vie, les mêmes fragilités se développent et les mêmes vulnérabilités se répandent partout. La meilleure protection contre un virus mondial, c’est de retrouver une diversité des modes de vie des différents peuples. Les zoonoses, maladies ou infections transmises de l’animal à l’humain, risquent en tout cas de se développer en fonction de la disparition des espèces et de la transformation du cadre de vie des animaux. Pour Gwenaël Vourc’h, de l’unité d’épidémiologie vétérinaire de l’INRAE, Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, « vu la croissance de la population humaine et son utilisation toujours plus intense de ressources planétaires, la destruction d’écosystèmes de plus en plus nombreux multiplie les contacts entre espèces ». De même, l’artificialisation croissante des sols multiplie ces problèmes. (France info, 11 avril 2020, « le covid-19, énième zoonose causée par l’interférence de l’homme sur la biodiversité »). Quant aux particules fines, elles auraient agi, dit un chercheur de l’Université de Bologne, à propos de la très polluée plaine du Pô, comme une « autoroute pour la contagion [par le virus] » (France Info, 13 avril 2020, « Le billet science. La pollution aggrave-t-elle la maladie chez les patients atteints de covid-19 ? »). Virus et hypertrophie de la modernité, perte des limites, immensité délirante et croissante des villes (dont la contrepartie est le marasme des villes moyennes et de la France périphérique), débordement du tourisme et des migrations, c’est un seul et même problème. Il n’y a à cela qu’une solution, la relocalisation de tout, y compris des imaginaires.

R/ La nature se rappelle à nous avec ce virus. Quelle est votre conception du rapport que l’homme doit avoir avec elle ?

La nature de l’homme est d’être un animal politique, donc pas entièrement naturel. On sait cela au moins depuis Aristote, mais aussi plus récemment depuis Arnold Gehlen. L’homme est une « créature lacunaire » disait-il dans ses Essais d’anthropologie philosophique. « L’homme a un cerveau plastique ». Cela ne veut pas dire qu’il peut faire ce qu’il veut de ce qu’il est, mais qu’il n’est pas déjà construit. De ce fait, l’homme ne peut qu’agir sur la nature et sur sa nature. Toute la question est : dans quelle mesure ? « Dieu a créé l’homme à son image », dit la Genèse. Et Dieu dit : « Remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant. Je vous donne toute herbe portant semence à la surface de toute la terre et tout arbre. » Avec un tel point de départ, cela ne peut pas bien se finir. Platon, dans une de ses interprétations tout au moins, renforce le dualisme entre l’homme et le vivant, entre l’homme et le matériel, entre l’homme et le corps. L’idée que l’âme est tombée dans le corps, et que c’est une déchéance n’est pas de nature à amener à un respect du corps. A la suite de Platon, ou d’une certaine lecture de Platon, nous pensons que nous existons en fonction de notre âme, de notre esprit, de notre chose pensante (res cogitans), nous pensons, comme Kant, que notre « véritable moi », c’est notre âme. Or, la terre n’est rien d’autre que le corps même du monde. Respecter la terre, et respecter le corps, le sien, celui d’autrui, celui des animaux, c’est tout un. Le respect de la terre, et le respect du corps implique, au contraire du dualisme, de prendre conscience que l’âme n’a pas d’existence sans la matière, ce qui ne veut pas dire qu’elle se réduit à du biologique. Dire qu’il y a un dualisme cerveau-corps, et non plus un dualisme âme-corps, c’est encore rester dans le dualisme, et c’est faire du réductionnisme biologique. En d’autres termes, notre cerveau n’est pas indépendant de notre corps, il n’est pas « le capitaine en son navire » (le navire étant notre corps). Il est aussi agi par notre corps. Descartes, évolutif, et conscient des contradictions et des faiblesses de son propre système, disait : « Je ne suis pas dans mon corps comme un pilote en son navire» (Méditations métaphysiques, VI). Notre corps est un tout, qui inclue notre esprit, et notre âme. En d’autres termes, comme le dit François Flahault, si notre nature d’homme est de produire une culture, cette culture elle-même fait partie de la nature. Comme la nature, nous sommes soumis à des transformations. La seule chose intelligente à faire est de nous adapter à ce que peut nous donner la nature, qui n’est pas illimitée en ressources. La terre n’a pas besoin des humains pour continuer d’exister. 10 000 bombes atomiques ne détruiront pas la terre. L’inverse n’est pas vrai. Nous avons besoin de la terre, et nous n’en avons qu’une. Il en est de même pour notre patrie française.

R/ Les grandes métropoles (du Grand Paris à New York) sont des épicentres de la maladie. Que vous inspirent ces espaces déshumanisés et pollués aux avenues désormais vides ?

Le retour des oiseaux est un grand bonheur. Moins de transports, et d’abord moins de voitures, veut dire aussi moins de pollution. Il faudrait retenir la leçon. Il faudrait à coup sûr moins de voitures, des déplacements plus modérés, et en finir avec l’idée que l’on doit pouvoir aller quotidiennement d’un bout à l’autre d’une immense agglomération comme l’agglomération parisienne. Le projet même d’un super métro – le projet ligne 15 – est une course sans fin contre la montre. Il n’est du reste pas sûr qu’il corresponde à un vrai besoin (je renvoie à l’étude de Philippe Herlin sur internet www.philippeherlin.com ), et surtout il y a bien d’autres priorités, la principale étant de faire marcher correctement les transports déjà existants, qui sont dans un état de grand délabrement, faute d’entretien depuis 30 ans, c’est-à-dire depuis l’offensive libérale contre les services publics.

Un métro rapide automatique tel la ligne 15 dite super métro, ou la ligne 14 existante, ne peut marcher que s’il est d’une longueur réduite. En ce sens, plus la ligne 14 sera prolongée, plus elle connaitra des incidents de parcours, et perdra son atout jusqu’ici, à savoir sa relative fiabilité. Il en est de même avec la ligne C. du RER, démesurément longue et tout le temps perturbée. On commence, enfin, à se demander s’il ne faudrait pas la réduite en différents tronçons plus gérables. On commence à se demander s’il y a vraiment une solution technique à la démesure. Gagnons du temps, donnons ce conseil aux technocrates : il n’y en a pas. La solution à la démesure, ce ne sont pas des logiciels soi-disant plus « performants » (c’est-à-dire plus menteurs sur leur performances), c’est de diminuer la taille. Là encore, comme dit Olivier Rey, tout est « une question de taille ». Trés grand, cela veut toujours dire « trop grand », comme je l’explique dans Métamorphoses de la ville, réédité et augmenté (mais pas trop !) en 2020, et dont le prix a été revu… dans le sens de la décroissance.

R/ Cette épreuve sera-t-elle le point de départ vers un retour à « la sobriété heureuse » ?

L’expression de « sobriété heureuse » est fréquente chez Pierre Rabhi, dont je partage bien des points de vues. Je crains toutefois fortement que cette épreuve n’amène pas un changement de civilisation en ce sens. Comme en 2008, les discours présidentiels ont paru prendre en compte les leçons de la crise. Relocalisation, réindustrialisation, patriotisme économique… sont revenus dans les discours. De Macron comme hier de Sarkozy. Mais je pense que cela sera peu suivi d’effets. Macron, quand bien même serait-il sincère, dépend de groupes de pression, d’une super classe, celle des très riches, qui a rompu les amarres avec le peuple de France. Macron a été porté au pouvoir pour mettre en œuvre un projet précis. « Parce que c’est notre projet », disait-il. C’est le projet du Capital. Lequel ? Déréguler, déconstruire l’Etat protecteur, le réduire à un filet de protection minimum. Supprimer l’Etat stratège, ou, pire, réduire la stratégie aux profits privés. C’est ce qui se passe.

C’est un projet de contrôle total, et de contrôle mondial des peuples. Dans cette perspective, les idées de revenu universel peuvent être un élément : il s’agit de rendre tout le monde dépendant de l’Etat, via les banques, bien sûr, et c’est déjà le cas, et via les versements sociaux. Il s’agit aussi d’institutionnaliser le fait qu’une partie de la population est « inutile », « inemployable », et que l’on renonce à toute perspective de travail pour tous. De ce fait, un certain emploi du revenu universel, loin de desserrer la contrainte marchande – ce qui est l’espoir de beaucoup de ses promoteurs – risque d’aboutir à l’effet inverse. Il est conçu par les mondialistes libéraux comme une contrepartie de la destruction des services publics et des biens communs. Il faut, plutôt qu’un revenu universel, restaurer et amplifier les communs. Mieux vaut des soins « gratuits » c’est-à-dire pris en charge par la collectivité, que des soins payants, et un revenu universel pour aider chacun à accéder à ces services payants, et à se soigner plus ou moins. Et surtout, le revenu universel ne donne pas la dignité que donne un travail, car il n’y a pas de travail idiot. Pas sûr, donc, que le turbo-capitalisme et l’économie de casino ne repartent de plus belle. Je suis, pour ma part, résolument favorable à la planification économique, à l’économie dirigée, à l’économie autocentrée. Cela ne peut se faire par le libre jeu du marché.

C’est un projet de contrôle total, et de contrôle mondial des peuples. Dans cette perspective, les idées de revenu universel peuvent être un élément : il s’agit de rendre tout le monde dépendant de l’Etat, via les banques, bien sûr, et c’est déjà le cas, et via les versements sociaux. Il s’agit aussi d’institutionnaliser le fait qu’une partie de la population est « inutile », « inemployable », et que l’on renonce à toute perspective de travail pour tous. De ce fait, un certain emploi du revenu universel, loin de desserrer la contrainte marchande – ce qui est l’espoir de beaucoup de ses promoteurs – risque d’aboutir à l’effet inverse. Il est conçu par les mondialistes libéraux comme une contrepartie de la destruction des services publics et des biens communs. Il faut, plutôt qu’un revenu universel, restaurer et amplifier les communs. Mieux vaut des soins « gratuits » c’est-à-dire pris en charge par la collectivité, que des soins payants, et un revenu universel pour aider chacun à accéder à ces services payants, et à se soigner plus ou moins. Et surtout, le revenu universel ne donne pas la dignité que donne un travail, car il n’y a pas de travail idiot. Pas sûr, donc, que le turbo-capitalisme et l’économie de casino ne repartent de plus belle. Je suis, pour ma part, résolument favorable à la planification économique, à l’économie dirigée, à l’économie autocentrée. Cela ne peut se faire par le libre jeu du marché.

Derniers ouvrages parus, Le Grand Empêchement. Comme le libéralisme entrave les peuples, éd. Perspectives Libres, 2020, cerclearistote@gmail.com

Avez-vous compris les philosophes ? 3 volumes parus, 2019 et 2020. labarquedor@gmail.com

00:04 Publié dans Actualité, Actualité, Entretiens, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre le vigan, relocalisation, localisme, entretien |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook