mardi, 25 novembre 2025

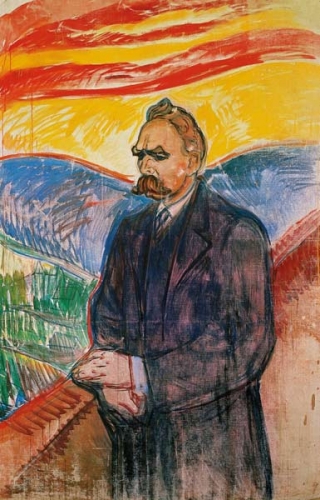

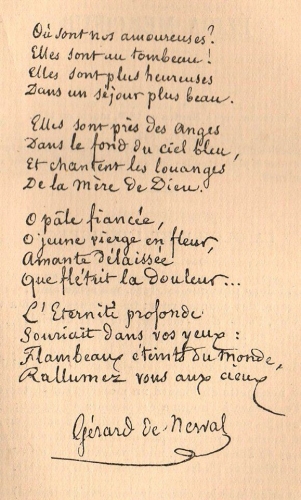

Le moment Nerval, une crise dans le destin européen

Le moment Nerval, une crise dans le destin européen

Claude Bourrinet

Gérard de Nerval incarne parfaitement l'oscillation entre l'étreinte de la limite – discipline rationnelle, concept astreint, expression dirigée, ethos mesuré -, et la dynamique transgressive du dire, de l'émotion, de l'esprit, du rêve, de la folie, de la quête, balancement qui caractérise l'Occident depuis la Grèce préclassique jusqu'au romantisme historique et au-delà. On peut, comme Northrop Frye, George Steiner, ou René Girard, par exemple, évoquer un romantisme intemporel (comme l'est aussi, du reste, le classicisme). Autant dire que l'exploration de l'oeuvre nervalienne se prête singulièrement à une auscultation de l'Occident à la recherche de son identité, du moins de l'un de ses deux pôles dialectiques. Nerval incarne précisément cette crise où l'Occident ne peut plus rester le même, et où il lui faut se transmuer en ce qu'il est peut-être profondément: une fascination de l'illimité, une plongée vertigineuse, mortelle ou rédemptrice, dans ce gouffre qu'est l'homme.

Le moment Nerval, une crise dans le destin européen

La révolution romantique

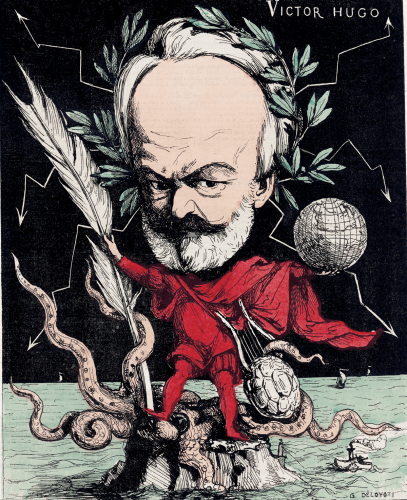

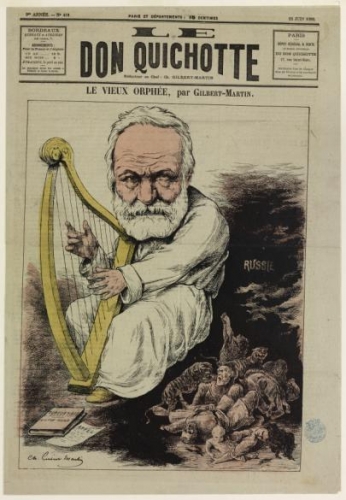

L’œuvre de Nerval apparaît, en France, plus peut-être que celle d’un Chateaubriand ou d’un Hugo – nous verrons pour quelles raisons -, comme l’enregistrement enfiévré de la secousse sismique que fut la « crise de la conscience occidentale » de l’ère dite – selon la terminologie européocentrée des historiens - « contemporaine ». Précipitée par la déchirure révolutionnaire, elle fit suite à celle du XVIIe siècle, qui avait ébranlé l’Europe « baroque » par la critique dissolvante de la religion, de l’autorité de l’Église et de la tradition, commotion résultant de l’émergence de la science, du relativisme et du scepticisme hédoniste. Après les Guerres de religions, on s’efforça d’y faire face, avec plus ou moins de succès, par un surcroît de contrainte idéologique, étatique, et stylistique. Le classicisme mit de l’ordre dans les esprits, sinon dans le langage. Or, le romantisme fut le jaillissement d’une lave incandescente qui déforça et submergea le corset tellurique perclus de dogmes rationalistes, mais de plus en plus décrépits, dont la France des Lumières, des gazettes et des salons parisiens, avait ceintré l’Europe. La secousse se prolongea dans le symbolisme ; le surréalisme, après la convulsion dadaïste, en fut l'achèvement « existentiel », peut-être provisoire. Car le soulèvement spirituel qui avait presque tout emporté excédait les limites de l’art, et nous remue encore.

Afin de saisir le « cas Nerval », non sous un angle réducteur, par une polarisation sur la dimension littéraire (comment le classer ?), ou clinique (les circonstances sordides de son suicide … ou de sa « folie »), il est nécessaire d’opter pour un ouverture plus "civilisationnelle", en menant une analyse philosophique, théologique, religieuse et théosophique, et en prenant en compte le constat de la rupture entre le Divin et l’homme menacé d’un assèchement radical de sa présence au monde.

Dans la « suite » de poèmes intitulée « Le Christ aux Oliviers », Nerval s’inspire de Jean-Paul Richter, de son roman Siebenkäs (1796-1797) : Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei ; « Discours du Christ mort depuis l'édifice du monde, qu'il n'y a pas de Dieu », œuvre souvent appelée "Le Songe" en français, et traduite partiellement par Madame de Staël. Nerval place en épigraphe ces deux vers de Jean-Paul : Dieu est mort ! le ciel est vide… / Pleurez ! enfants, vous n’avez plus de père ! Au XIXe siècle, on entérine l’idée de la « Mort de Dieu » ( id est le Dieu « judéo-chrétien » sur qui pèse, du reste, le lourd soupçon d’avoir tué le « Grand Pan », le christianisme étant, selon Marcel Gauchet, la religion de la sortie de la religion).

Cette idée du « désenchantement du monde » (Max Weber ; Entzauberung der Welt), qu’incarne, si l’on ose dire, le cadavre du Dieu fait Homme (ainsi Dostoïevski fut-il frappé par le tableau d’Holbein représentant le corps rigidifié au regard vitreux du Christ martyrisé), hante l’Occident. Et, au fond, on pourrait penser qu’il s’agit-là, peut-être, d’un signe, d’une marque propre à l’identité occidentale, car le nihilisme semble se présenter déjà, sous certains aspects (la contingence absolue et angoissée des mortels, ou le « Crépuscule des dieux », et l’idée de Fin du monde – ou d’un monde), dans la Weltanschauung des Indo-européens ou des cultures sémitiques. Ce serait envisageable s’il n’existait le même mythème, d’une sorte de cataclysme final - ekpurosis, déluge, extinction du Soleil, ou toute autre déclinaison apocalyptique- (donc d’effondrement de l’Ordre et de dilution du Sens), dans la plupart des civilisations extra-eurasiatiques – idée obsédante qui nous travaille encore maintenant. Il est vrai que l’idée de renaissance cyclique, ou, plus rarement, de parousie (après parfois une période de souffrance), est affirmée dans tous les cas. Et pour des romantiques comme Nerval, l’espoir d’une palingénésie, de la métamorphose des dieux et des religions, idée que Pierre-Simon Ballanche avait soutenue, permet de ne pas perdre tout espoir.

Ainsi, en un premier temps, Nerval témoigne-t-il de la tentative réitérée depuis plus d’un siècle, face à une religion sclérosée et décadente, vidée de sa substance mystique, de recouvrer le lien rompu entre le Ciel et la Terre, de retrouver la lettre perdue de la langue cosmique, de récupérer l’âge d’or. Par voie de conséquence, le « péché » - qu’il ne faut pas appréhender dans un sens religieux, mais mythique - le « Mal » par conséquent -, c’est l’Exil, la perte, la séparation, hantise d’un homme dont la mère, qu’il connut à peine, alla trouver la mort, en 1810, dans un pays glacé comme l’enfer dantesque.

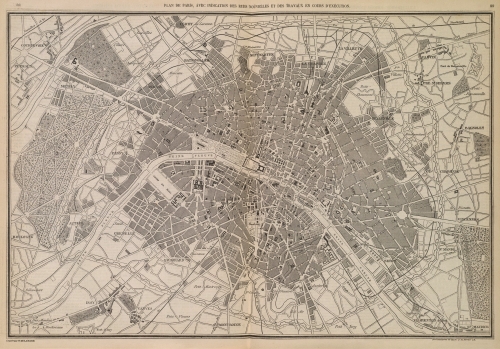

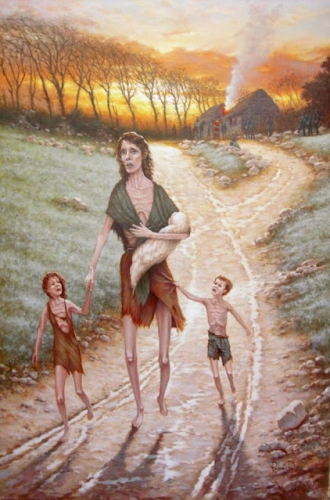

Cette bolgia infernale, où reposent, inapaisées, les cendres maternelles, est la prémonition d’une société de deuil. La révolution industrielle déshumanise le monde par le productivisme et la marchandise dissolvante. Les villes tentaculaires vont rassembler une humanité déshéritée, massifié, indifférenciée, mécanisée, par opposition à une campagne encore authentique, enracinée, différenciée, mais, elle aussi, de plus en plus rongée par l’esprit de gain et de fabrique, même dans ce vieux pays du Valois, où, pendant plus de mille ans, a battu le cœur de la France. Certes, la Fin du monde se présente, sous le roi bourgeois (et surtout en Grande Bretagne, qui profile l’avenir de l’Occident), selon des apparences moins grandioses que celles proposées par les traditions eschatologiques. Elle promet d’être plutôt froide, glaçante, et interminable, un long cauchemar. Et surtout, elle est descendue à un étiage sordide, radicalement sécularisé, Elle se traduit par un changement social profond, quasi anthropologique, dont l’homo œconomicus est l’acteur, personnage amoindri d’un âge de fer et de charbon, où Sylvie ne confectionne plus de dentelle (« on n’en demande plus, dans le pays ») : - Que faites-vous donc?» Elle alla chercher dans un coin de la chambre un instrument en fer qui ressemblait à une longue pince. « Qu'est-ce que c'est que cela ? — C'est ce qu'on appelle la mécanique; c'est pour maintenir la peau des gants afin de les coudre. — Ah! vous êtes gantière, Sylvie? — Oui, nous travaillons ici pour Dammartin, cela donne beaucoup en ce moment …

Paradoxalement, Nerval balance entre un progressisme inspiré par les Lumières – mais à vrai dire, du bout des lèvres, comme un réflexe idéologique acquis, ou peut-être parce que les Illuminés dont il a écrit la vie, dans l’ensemble, croyaient en un avenir délivré de l’étouffoir chrétien -, et un pessimisme profond devant les dégâts causés par la modernité.

Dans le même temps où il se désole, par exemple, de la disparition du vieux Paris, les urbanistes louis-philippards n‘ayant pas attendu la curée Haussmannienne pour tailler en pièce la cité médiévale, il partage, avec un romantisme d’opposition, une autre acception du « Mal », à rebours de la religion officielle, se traduisant par une admiration fervente pour la révolte de Satan, (moi, qui suis feu issu de feu, le premier ange à avoir été façonné), que Jésus a vu « tomber du ciel comme l’éclair », ou la rébellion des Titans réfractaires à la tyrannie de Zeus. Nerval avait conté, dans la relation de son voyage en Orient, l’insoumission d’Adoniram, amant de la Reine de Saba, Balkis, victime de Salomon, et grand architecte, sculpteur génial, artiste maudit, maître du Feu. Tous ces factieux mythiques incarnent le progrès, comme Prométhée. Hiram et la Reine de Saba sont tous deux des figures majeures de la Franc-maçonnerie, dont Nerval était proche.

Toutefois, il ne faudrait pas exagérer l’engagement politique de Nerval qui, non seulement, est loin d’être constant, si l’on signifie par là qu’il aurait partagé les rêves républicains d’un renversement insurrectionnel, mais, quand, par aventure, on le constate, par exemple à la suite des Trois Glorieuses, on discute encore de son sérieux. Il ne fut souvent ajusté à ce monde, qu’il ne pouvait ignorer, car il côtoyait l’escouade des Bousingots, que de manière fort lâche, contingente. Mais cet emballement très contrôlé par une discrétion, une timidité, et une propension à la rêverie devenues proverbiales, ne dura qu’un temps fort bref. Les inductions réalisées par l’analyse de son œuvre permettent de définir, chez lui, une ferme opposition à toute censure (littéraire, morale, religieuse...), mais aussi un scepticisme idéologique non moins solide. Il réagissait en écrivain pour qui publier, chercher, penser, s’exprimer, est une respiration vitale, et un gagne-pain. Toujours est-il qu’il éprouvait une indifférence certaine à l’égard des dissensions politiques du moment, même en pleine révolution, en 1848, et qu’il a eu recours à l’aide ministérielle de la monarchie de Juillet, après 1840, pour se rendre en Orient, ou pour régler les frais de son hospitalisation, non qu’il appuyât le Roi-poire, mais parce que la vraie vie était ailleurs.

La voie du rêve

Ainsi Nerval ne propose-t-il pas de système, ni politique, ni métaphysique, et n’essaie-t-il pas de concevoir une mythologie structurée et cohérente, hormis en soulignant ses affinités avec Orphée, et surtout dans son insistance sur la figure d’Isis (qui peut d’ailleurs se décliner en avatars féminins, telles Artémis, Vénus, la Vierge, etc, véritable leitmotiv mystique, puisé dans le vaste corpus ésotérique de la théosophie néoplatonicienne égyptomaniaque). Loin d’être intellectualisée – ce qui ne signifie pas qu’il n’y mette de la méthode et une certaine lucidité logique -, son entreprise de réappropriation de l’Être, de la plénitude, pourvue de multiples facettes, ésotérique, théosophique, théurgique, occultiste, métaphysique, philosophique, part du sujet, désormais central depuis la cassure du XVIIe siècle, en plongeant, à la suite des romantiques allemands, en-deçà de la Raison, dans la deuxième vie qu'est le rêve (et les surréalistes suivront).

La théologie des Pères de l’Église et des docteurs scolastiques, englobait l’homme dans le tout cosmique. Adam et Eve avait été créés après le Cosmos (le péché originel est véritablement la révolte du sujet contre l’étau bienveillant d’un Dieu jaloux de son omnipotence, instaurant ainsi une dissonance, une sécession, un schisme dans l’Ordre divin). L’Un précédait, dans l’ordre de procession plotinienne, l’Intellect, l’âme et les sens (les dernières paroles de Plotin sont : « Je m’efforce de faire remonter ce qu’il y a de divin en moi à ce qu’il y a de divin dans l’univers »). Le microcosme était le reflet du macrocosme. Le sujet n’était pas central. L’anthropologie du monde traditionnel est holiste. En revanche, la centralité du sujet appartient à un monde éclaté, émietté, individualiste, orphelin : la solitude de l’homme face au cosmos est absolue, comme l’a constaté, avec des accents désespérés, un Pascal.

Le chemin de Nerval est très long, très ancien, archaïque, c’est une longue boucle, comme disent les randonneurs, non sans à-pics. Il renoue avec l'hellénisme des mythes, présents par exemple dans de nombreux poèmes des Chimères (Car la Muse m’a fait l’un des fils de la Grèce). Ces mythes, les "physiciens" (ceux que l’on nomme maintenant les « présocratiques ») de la Grèce préclassique, avaient tenté de s’en défaire en fondant une explication rationnelle du monde et de l’homme, et en distinguant globalement l'univers en deux dimensions, celle du Logos, et celle du sensible, du mouvant.

Le terme physis serait particulièrement approprié à la vision poétique de Nerval, car il s’agit-là d’une nature qui n’est pas du tout celle que la science moderne étudie et modifie (celle qui est objet de l’arraisonnement théorique et pratique du sujet), mais la totalité des phénomènes, de ce qui apparaît et se déploie pour former un monde. Mais ce qui le différencie des « sages » de l’époque pré-classique de la Grèce, c’est une irrationalité qui accompagne sa démarche ésotérique : ce qui apparaît (φαίνω, phaino, « apporter à la lumière, faire briller, remplir de clarté, briller, être brillant, resplendissant, devenir évident, être amené à la lumière... »), se déploie, cache le secret, et le révèle en même temps, mais seulement à l’initié. Nerval est plus proche des mystes d’Éleusis, que des Ioniens ou des Éléates, et il est dionysiaque, tout autant qu’apollinien, surtout orphique...

Enfin Platon vint. Réinterprétant le monisme de Parménide, dont il reprend la notion d’Être parfait, éternel, immuable, source de ce qui est, il a consacré la distance, entre le monde des sensations fuyantes et insaisissables, dégradées (celui des phénomènes selon Héraclite), et le monde des Idées, des essences, du Bien, lesquels sont subsumées, selon le néoplatonisme, au IIIe siècle, sous l’Un, par le mode de la procession, systématisant ainsi la hiérarchie ontologique platonicienne.

On sait que le nominalisme du XIVe siècle, dont l’illustre représentant est Guillaume d’Ockham, de l’Université d’Oxford, opposé à Thomas d’Aquin et à Duns Scot, confina les « Universaux » dans la sphère sémantique des signes (sémiotique), des noms, des structures mentales, des concepts, instaurant une rupture radicale entre les signifiants, les signifiés (le discours, la parole, la langue, le concept, la « représentation ») et les essences, le référent, qu’il fût « intérieur », ou « extérieur ». Et au fond, n’est-ce pas la condition de l’œuvre fictionnelle, d’être close et autoréférentielle ? Ainsi n’avons-nous plus accès à une gnose, à la connaissance absolue et initiatique des choses divines (qui relève désormais de la foi, de la théologie), ni aux réalités extra-mentales. C’était ainsi placer le problème de l’accès au « vrai », au niveau épistémologique, de l’étude de la constitution des sciences, ou de la connaissance en général (c’est ainsi que sont jetées les bases lointaines de la méthode analytique et logique anglo-saxonne). S’en trouvaient limités les pouvoirs cognitifs de l’homme – bornes relativisées par une approche empirique orientée vers les particularités, du singulier. Ainsi naquit l’Occident moderne, selon Foucault, Cassirer, Gilson, Guitton, et d’autres...

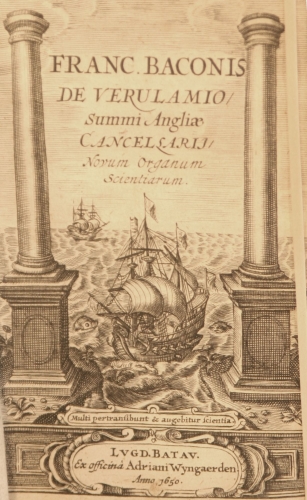

Deux ou trois siècles plus tard, ce nouvel « instrument » oxonien d’investigation du monde des phénomènes, trouvera un champion en Francis Bacon, dont le Novum Organon scientiarum – 1620 - tire les conséquences pratiques du rejet de l’aristotélisme. Dans le même temps, la mathématique constitue, en quelque sorte, après la tabula rasa cartésienne, une arkhê ferme pour étayer la science des Temps modernes. Les révolutions scientifiques du début du XVIIe siècle auront une portée utilitariste revendiquée et des conséquences politiques : la subjectivation, nécessairement centrée sur l’individu, donnera, explicitement ou implicitement, aussi bien l’absolutisme (Hobbes, « homo homini lupus est ») que la démocratie potentielle (Descartes, « […] la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes »). Le baroque part du bas pour aller vers le haut toujours plus inaccessible ; il est vision humaine, d'un homme soudain perdu dans le cosmos. Montaigne a pris acte : ne reste plus que l'homme relatif, et il faut essayer d'en être heureux. Les jésuites ont essayé d'aménager la demeure, par une sorte de tranquillité active (Saint François de Salles, qui doit tant à Montaigne), suscitant l’indignation de Pascal.

Ambivalent, le baroque donne une structure « culturelle » à la reconquête des esprits et des cœurs par l’Église catholique, mais il est aussi une aspiration violente à la liberté. Il préfigure le romantisme. L’aristocratie, dès la deuxième moitié du quattrocento, à partir du triomphe européen de la Renaissance et des grandes chevauchées italiennes, désirait ressusciter les Grands Hommes de l’Antiquité, les héros mythologiques grecs et romains, ou bien les preux de Charlemagne (ceux de la Matière de Bretagne étant passés de mode au XVIe siècle) – ainsi Boiardo, avec l’Orlando innamorato (1483), L’Arioste, avec son Orlando furioso (1516), et Le Tasse, avec sa Jérusalem délivrée -, tendance qui allait perdurer tout au long du XVIIe siècle, comme une réplique concurrente de divinisation royale, dont l’achèvement fut l’apothéose solaire de Versailles. Ces chimères épiques et tragiques, héroïques et flamboyantes, que Nerval n’aurait pas désavouées, destinées à se transmuer en œuvres opératiques ou en romans à clés, étaient impuissantes devant la froide nécessité socio-politique. Elles inspireront les chefs de la Fronde ou des guerres étrangères : c’étaient souvent les mêmes, comme Condé-Cyrus, mais les duchesses et comtesses n’avaient pas voulu être en reste sur ce chapitre glorieux.

Au début du siècle, après le chaos des Guerres de religions, Henri IV, ayant remis de l’ordre, du moins provisoirement, et le Cardinal Rouge ayant pris la suite, la mise en pratique des intuitions absolutistes développées par Bodin dans La République, s’imposait, en attendant leur réalisation complète avec Louis Le Grand. La contre-Réforme oriente les esprits dans les principes d’obéissance. Les poètes, dans les salons, notamment celui de la marquise de Rambouillet, se font arrangeurs de syllabes et joueurs mondains. Peu à peu, la nouvelle noblesse de cour, pénétrée par la bourgeoisie riche, prend le contre-pied des aristocrates du XVIe siècle, qui étaient animés par un esprit affranchi. Malherbe est venu et a initié ce qui allait devenir le classicisme, cette autodiscipline de l’art, faite de rétention, d’ascèse, d’appauvrissement de la langue et de contraintes consacrées par la création de l’Académie française en 1635, entreprise – souvent hasardeuse- de domestication des intelligences et des talents. Les règles, au théâtre, s’imposeront dans les années 30, ainsi que les « poètes grammairiens », les « docteurs en négative », comme le dénonce Mlle de Gournay.

La révolte poétique sera l’expression du refus d’une entreprise littéraire cornaquée par la Ragione di Stato, dont l’incarnation despotique est Richelieu. Les champions de la rébellion en seront, dans le domaine théâtral, Hardy, le grand Corneille lui-même, avant qu’il ne se plie, avec génie, aux règles, et en poésie, Régnier, anti-conformiste, individualiste original, Théophile de Viau, libertin converti, qui, bien que « moderniste », avait toujours sous sa plume le mot de « franchise », mort à 36 ans après avoir été mis au cachot par les cagots, Boisrobert, sévère envers un siècle voué à l’argent, Saint-Amant, La Ménardière, qui célébra « le grand Ronsard », le concettiste Tristan… Tous ces écrivains sont des êtres de plein air, des amants de la liberté, de la libre expression de soi (comme Angélique, cette Fille du Feu), sans laquelle il n’est pas de noblesse. Même Sorel, le satirique qui ne l’aimait pas, louait « l’âme véritablement généreuse ».

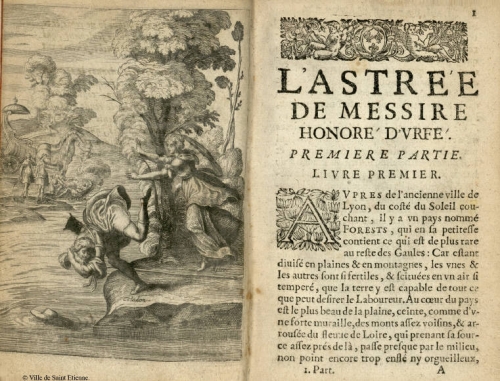

Et il n’est pas d’auteur exprimant mieux cette aspiration qu’Honoré d’Urfé, qui a donné à la France l’exquis roman pastoral L’Astrée, qu’il situe dans le Forez, au milieu des bergers et des druides. Rien de plus étranger à l’ancien ligueur catholique que la médiocrité. Il prône une éthique platonicienne, fondée sur l’amour, le sublime, l’enthousiasme, la générosité, tous mouvements de l’âme et du cœur qui portent le fini vers Dieu. Honoré d’Urfé, c’est l’anti-Descartes, le négateur de l’esprit géométrique. Racan le suivra dans ses Bergeries, célébrant l’âge d’or. Mais l’Astrée est une utopie dans un siècle qui s’adonne à l’intérêt, à l’utilité, à l’ambition calculée, à la ruse, à la mathématique appliquée.

Face à une modernité triomphante, celle de la Raison, le baroque, lui-même paradoxalement mouvement d’« avant-garde », se manifeste comme la prise hyperbolique d’une réalité vaine et fuyante, un tourbillon frénétique de sensations exaltantes ou mortelles, l'ivresse angoissée au cœur du vide, et la conviction que la vie, comme l’affirme Calderón de la Barca, se joue sur une scène, sur El Gran Teatro del Mundo : La vida es sueño. Quelle est donc la sagesse de Sigismond, jeune héritier du trône (ce roi dépossédé, comme Nerval l’héritier inconsolé d’un lointain empereur...), prisonnier du roi Basile (encore un thème nervalien!)? Même si l’existence est irréelle, si vraiment je rêve – comme un fou ?, et que rien ne prouve la réalité de ce que je crois avoir la consistance du réel, si bien que j’ai l’impression de vivre tout en rêvant, et de rêver, tout en vivant (« La vie est un songe, et les songes eux-mêmes ne sont que des songes »), j’agirai comme si c’était réel, fût-ce en rêve, c’est-à-dire avec honneur et humilité. Il est possible d’être maître de soi, même dans le songe. L’affirmation du moi transcende toute détermination psycho-sensorielle et mentale, tous les ancrages aux mondes possibles. Il est un absolu, telle la folie.

Au XVIIIe siècle, la séparation, dans l’ordre de l’épistémologie (que puis-je connaître?) entre l’homme et le monde qui lui est « extérieur », entre le phénomène et le noumène, comme dit Kant, entre ce que notre « conscience », générée par nos structures cognitives, perçoit, appréhende, et la « chose en soi », inaccessible, est admise, du moins dans certains cercles philosophiques (cela n’empêche pas le commun des mortels d’agir naïvement comme si le monde était « réel », et il aurait été bien surpris, ce jedermann, qu’on tentât de le persuader qu’il en fût autrement =. Cependant, l’idéalisme allemand va essayer de résoudre le problème de cette dichotomie en faisant abstraction du noumène.

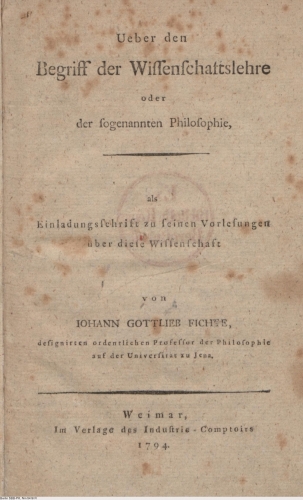

La Wissenschaftslehre (« Doctrine de la science »), est publiée en 1794. Fichte pose le moi comme fondement du monde, jetant ainsi les bases de ce que sera plus tard la phénoménologie. La réalité n’existe pas en-dehors de la conscience. Aucune frontière n’est destinée à interdire la création. Le rêve s’offrait ainsi à l’investigation du Je. Novalis en parsème son œuvre. Pour Friedrich Schlegel, il est un moyen d’accéder à des réalités supérieures. Gotthilf Heinrich Schubert en analyse la symbolique. Avec l’idéalisme allemand, les spéculations sur la fusion de l’art et du réel (de Novalis à Wagner) seront récurrentes (1). On ne connaît pas exactement la liste des romantiques germaniques que Nerval a pu étudier, et s’il a lu les idéalistes – Kant, Fichte, Schelling, Hegel – comme Madame de Staël l’avait fait. Il ne maîtrisait pas suffisamment la langue allemande pour aller loin, bien qu’il traduisît, outre Faust, plusieurs poètes allemands (Goethe lui-même, Schiller, Klopstock, Burger, Jean-Paul Richter etc.). Le romantisme français, comme le fait remarquer Julien Gracq, n’« a que très vaguement connu » le romantisme allemand, et a, dans l’ensemble, hormis Nodier et Nerval, parfois Hugo, méconnu la dimension infinie de l’être intérieur, pour se « pay[er] de menue monnaie [...] : médiévalisme, orientalisme, inauthentique charme des nuits de lune, petites mélancolie des crépuscules », à l’exception du « sens tragique, inexorable, de la pesée de l’histoire - ignoré de l’Allemagne de Kant et de Hegel » (Préface de Henri d’Ofterginden, de Novalis).

Toujours est-il que, pour Nerval, et du reste pour la plupart des romantiques, le Je est la source de toute connaissance et expérience. Mais il élargit ces plongées davantage que quiconque, jusqu’à l'"infra-conscient", dans les racines mêmes de ce qui fait « image », dont la nature cachée laisse pressentir des mystères, et peut-être même des divinités, des monstres, ou des lieux habités par les ancêtres, aussi graves que la réalité et peut-être plus denses, lestée d’une charge spirituelle plus forte que dans la vie éveillée. Car, par « infra-conscient », il faut comprendre le rêve, mais, lorsqu’on lit Nerval, on voit qu’on va aussi profondément que le fit Freud, lequel, on s’en souvient, suscita une admiration enthousiaste de Breton, en 1920, à la grande surprise du psychanalyste (au prix d’un malentendu, car, pour Breton, et, plus tard, dès 1924, les surréalistes, comme pour Nerval, l’explicitation du rêve, ou de tout récit profondément intériorisé, ne vise pas à guérir d’une psychopathologie, à s’en délivrer, mais à retrouver le monde, à l’habiter). Selon Nerval, il s'agit d'un Réel aussi tangible et existentiel que le monde de l'éveil, la balance égale entre le monde physique de la veille et l’aisance du sommeil, dit René Char. Le « Réel », la Poésie, donc, mise en pratique. La Poésie, c’est la vraie vie, excédant, ô combien, le graphisme de la feuille imprimée.

Toute cette manifestation subversive est dirigée contre la conception cartésienne de l'intellect, instrument de maîtrise, de domination de la nature. Le sensible, que Descartes considérait, à la suite de Platon, comme menteur, devient source de vérité, non seulement le sensible extérieur (les paysages, la beauté des choses, la musique etc., souvent mêlés de la mémoire des mythes et des souvenirs littéraires ou picturaux), mais aussi le sensible intérieur, qui est un continent inexploré, immense, qu'il faut parcourir pour restaurer le divin, et réanimer les anciens dieux et déesses, ainsi que les Titans révoltés. Le rêve est en effet sensation de monde qui mène jusqu’à l’origine de toute chose, qui offre la clé ouvrant à la vraie vie. "Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si l'on peut dire ainsi." (André Breton, Manifeste du Surréalisme (1924)).

Nerval et l’écriture

Ainsi, une fois donc qu'on a parcouru la voie labyrinthique des œuvres de Gérard de Nerval, et qu'on pense, non sans quelque vanité, en être sorti, s'aperçoit-on bien vite qu'il est inutile de fonder la connaissance qu'on croit obtenir de lui sur les données, fiables ou non, qu'abandonnent à notre curiosité des documents divers sur sa vie, dûment enregistrés par les multiples instruments taxinomiques que possèdent les archives de la police, de la société des Lettres ou de la vie civile. Il échappe à la classification, et déborde les discours qui voudraient le fixer au mur de la critique comme un papillon.

Nerval est tout poésie, c'est-à-dire création, et avant tout de lui-même – c’est peut-être là source de fatalité et de tragédie - ; son identité erratique suit les méandres de son écriture. Ce mystère s’est inscrit dans sa mort. Son suicide, à l'aube du 26 janvier 1855, dont les causes vraisemblables s'imposent au bon sens – la misère, la maladie, le froid extrême (-20°), la nuit angoissante, la solitude, l’abandon -, demeure néanmoins de tous ses actes le plus énigmatique et le plus paradoxal, si l'on s'en rapporte aux accents lumineux et positifs de la fin d'Aurélia, œuvre posthume, notons-le, qui survit à sa mort biologique, non sans ironie hoffmannienne.

La situation de Nerval devant son œuvre manifeste un autre rapport au mot que la transparence naïve que louait le classicisme bannissant le trouble et le désordre. Il avait donc, dès 1828, touché par le charisme du « prophète » Hugo, embrassé la cause romantique. Plus profondément, il prit au sérieux le cahier des charges de la littérature, avant qu’elle ne subît, dès la Grèce classique du Ve siècle, l’opprobre de contredire la rationalité philosophique, scientifique, ou technique. Le romantisme va bien au-delà des mérites que l’« École » française lui accorda : le sens de l’Histoire, la liberté, l’imagination, la révolte, et même, à Paris et en Italie surtout, la tentation humanitariste et politique. Certes, la Révolution, plus que le royalisme qui, du reste, fut aussi rétif face à lui que les libéraux voltairiens, fut au fond le véritable ébranlement par lequel la passion s’immisça dans les cerveaux échauffés. Chateaubriand lui doit beaucoup, et jamais Nerval ne la renia. Saisissant même les romantiques allemands, et certains Illuminés, comme Louis-Claude de Saint-Martin, en France, qui espérait l’instauration d’une nouvelle religion, à la place du christianisme, elle ouvrait tous les possibles.

Pourtant, il faut aller chercher beaucoup plus loin les sources de la subversion romantique, et l’on retrouvera Nerval, qui est de son temps tout en l’excédant.

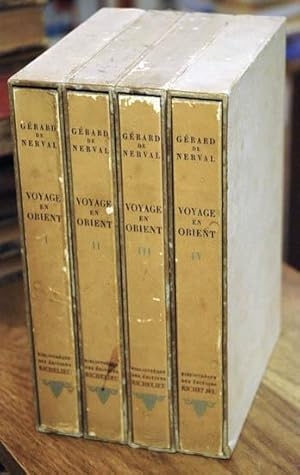

Nerval tenta, en décembre 1842, le retour aux sources, l’Exil volontaire, réponse décidée à la crise qui l’avait abattu en février 1841, le « Voyage en Orient » (dont on sait qu’il fut plus réécrit, que donné tel quel), la quête des origines du Divin, de la naissance de la Lumière et de la Sagesse. Ex Oriente Lux. Il y chercha la hiérogamie, le Dieu Soleil, la coïncidence de tous les contraires, de la femme et de l’homme, de l’homme et du Divin, de la Nuit et du Jour, de l’Est et de l’Ouest, du Feu et de la Poussière, de l’ascension et de la chute, de la base et du sommet, du passé et du présent. Mais il ne parvint pas à la conscience unificatrice. Tout échec mûrit. Il en garda une vérité : l’Orient se trouve au seuil de la maison, dans « le lit du poète », affirme-t-il. Pour Nerval, de retour d’Orient, le « chemin » de la demeure est d’abord le sol natal, le Valois, dont il essaiera de (re)trouver le cœur, la mémoire, et en même temps son identité profonde. Après l’épreuve du voyage, de l’étranger, de l’étrange, il faut que le poète « apprenne maintenant », comme l’écrit Heidegger à propos du poème Souvenir, de Hölderlin, « le libre usage de ce qu’il a en propre ». Mais ce sera encore une épreuve vaine.Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus, affirme Proust. Définitivement. Pourtant, le secret se situe encore plus proche de soi, au plus profond de soi-même. Novalis le dit : « Le chemin mystérieux mène vers l’intérieur ».

La quête intérieure

Revenons à Platon. Le « tournant platonicien », comme on le sait, bannit le poète de la Polis, comme fauteur d’erreur, susceptible donc de gâcher l’esprit des jeunes éphèbes. Son statut privilégié, que l’on note par exemple chez un Pindare, chez les Inspirés de l’âge préclassique de la Grèce, et qui semblait prévaloir depuis au moins Homère et Hésiode, fut soudain déchu, quand les Muses furent accusées de mentir. La poésie, premier langage de l’Occident, était le pont entre l’Olympe et les humains. Elle s'opposait à la prose, promue langue philosophique par Platon. Les « théologiens » (philosophes) pré-socratique usaient d’une langue qui se rapprochaient de la poésie. La poésie est versification, utilisation de l’allégorie, de la métaphore, codification qui lui montre sa mission mystique, d’établir un espace commun entre dieux et hommes. Ce n’est pas une utopie, comme le sera la République des Lettres de la Renaissance, ni l’Arcadie, mais une hétérotopie, un monde réel, autre (nous retrouverons cette dimension, mais dans le domaine du rêve), où les Muses servent d’intermédiaires entre les dieux et le poète « inspiré » s’adressant à un public pour qui l’existence des dieux ne fait aucun doute. La muse met en parole – ennepe ( ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα ; « Muse, dis-moi l’homme ») – le message venu d’ailleurs. A partir de Platon, qui ne jurait que par la « géométrie », Calliope n'eut plus la prétention de servir de médiation entre le vates et le Divin, et se contenta d’orner la vie, comme une figure rhétorique.

La période hellénistique, alexandrine, fut une ère de rationalisation plus ou moins désacralisante de la poésie, malgré Théocrite. Et aussi malgré Virgile, qui l’entra dans le vaste corpus mystique du néo-pythagorisme. Mais le classicisme latin, volontiers scolaire, héritier de l’alexandrinisme, poli par la paideia, formateur du citoyen eruditio et institutio in bonas artes, eut tendance à réduire le poète à l’état d’artifex, de facteur de versification. La poésie, la langue poétique, s’afficha comme τέχνη, jusqu’à un âge encore assez récent. Rimbaud, déjà, s'en désolait : Voici de la prose sur l’avenir de la poésie -Toute poésie antique aboutit à la poésie grecque ; Vie harmonieuse. — De la Grèce au mouvement romantique, — moyen-âge, — il y a des lettrés, des versificateurs. D’Ennius à Théroldus, de Théroldus à Casimir Delavigne, tout est prose rimée, un jeu, avachissement et gloire d’innombrables générations idiotes ....

Marc Fumaroli avait, dans l’un de ses ouvrages brillants d’érudition, L'Age de l'éloquence : Rhétorique et «res literaria» de la Renaissance au seuil de l'époque classique, souligné combien un passage du Dialogue des orateurs, de Tacite - vers 102 ap J.C. - proposait aux Romains lettrés, entérinant l’inutilité civique de l’art oratoire dans un régime qui étouffait la liberté républicaine, désormais désuète, de nouvelles perspectives – le bonheur apolitique du locus amoenus, comme vita nova de l’honnête homme. Cette utopie bucolique et poétique, celle de Théocrite et de Virgile, qui avaient écrit dans un cadre monarchique, celle aussi du Cicéron du Jardin et de la Bibliothèque, sera restituée à la Renaissance, et l’Arcadie de Jacopo Sannazaro va nourrir l’imaginaire humaniste, puis baroque, jusqu’au romantique Rousseau, que Nerval idôlatra.

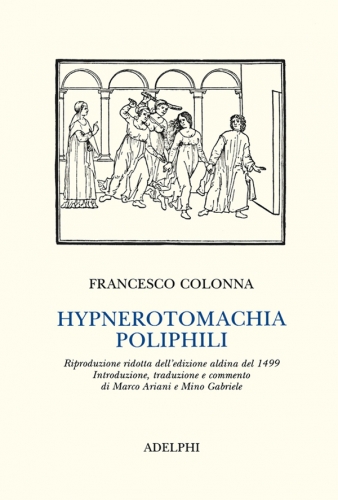

C’est aussi en 1499 que le fameux libraire-imprimeur vénitien Aldo Manuce édite l'Hypnerotomachia Poliphili, de Francesco Colonna, œuvre quasi onirique qui irrigua l'imaginaire européen, la littérature et l’art des jardins, jusqu'à Nerval, et dont l'esprit habite le merveilleux tableau de Watteau, Pèlerinage à l'île de Cythère (car il s'agit véritablement d'un périple sacré, pareil aux mystères antiques), que l’on retrouve, romancé ou rêvé, dans Sylvie, ainsi que dans Le Grand Meaulnes, Ce fut un retournement inouï, qui nous ouvrit à un monde intérieur, loin de tout engagement civique. Nerval, même s’il évoque des figures historiques, et parfois effleure, comme par inadvertance, en passant, pour ainsi dire, les évènements d’actualité, parfois tragiques, est dans un territoire en marge, hors de l’Histoire. Il partagea très vite, avec maints romantiques qui s’étaient illusionnés sur les promesses des Trois Glorieuses, la déception, et même le dégoût, qu’inspira alors la politique.

Mais s’il faut retrouver des précédents, à ces Écoles buissonnières si pleines de charmes, on peut remonter aux guerres civiles qui déchirèrent l’Urbs, et aboutirent à l’Empire, à ces Latins qui défièrent la virtus romaine exigeant qu'on ne devînt homme (uir, quiris) qu'en servant, les armes à la mains, dans les légions, aux confins de l'Univers, pour reculer ou défendre les frontières de l'Empire, ou bien sur le forum, en se donnant à la Res publica. Le fil d’or de la passion, asociale (Tristan et Iseut) et néanmoins dévoilement de vérité, court de Catulle à Baudelaire, en passant par Tibulle, Properce, Ovide, Pour aggraver le cas de ces déserteurs, l’amour est considéré comme le cœur de l’existence, dans une société guerrière qui l’appréhende comme une maladie, comme une déchéance. C’était anticiper. Plus tard, beaucoup plus tard, le troubadour Guiraut Riquier affirmera : « Non es hom senes amor valens » , « On ne peut avoir de valeur sans l'amour ». Amour, alors, fut cette torture merveilleuse, qui permit de découvrir les abysses jusque-là insondés du cœur humain, et prépara cette Odyssée où Nausicaa serait devenue la véritable héroïne d’Homère, et Aurélia l’inspiratrice d’un livre bouleversant, à nul autre pareil. Les chantres de l’amour passion, ou mystique, abondent (et, au XIIIe siècle, avons-nous bénéficié, peut-être, de l’apport raffiné de la poésie arabe, qui influença les Fidèles d’amour - dont l’existence est hypothétique -, source lyrique et ésotérique de la Vita nuova, de Dante) : Apulée et son exquis Âne d'or, puis les troubadours, Chrétien de Troyes, la Matière de Bretagne, Shakespeare, L'Astrée, d'Honoré d'Urfé, Madame de La Fayette, Les Lettres portugaises de Guilleragues, Stendhal, Nerval, etc. L’éros devint le plus sérieux concurrent de l’agapè chrétienne. « Elle n'est sujette, la nature, à s'illuminer et à s'éteindre, à me servir et à me desservir que dans la mesure où montent et s'abaissent pour moi les flammes d'un foyer qui est l'amour, le seul amour, celui d'un être. » (André Breton ; L’Amour fou) .

Bref, ce que l’Europe recouvra, avec le romantisme, c’est, en déliant les entraves de la convenance littéraire, qui tenaient le cœur en captivité, la saveur du grand large, le goût de l’infini et de la liberté, dont l’amour est comme l’allégorie.

Il ne fallut donc pas attendre la déchéance de Casimir Delavigne – inspirateur, au demeurant, du jeune Gérard, avant 1828 – pour que resurgît la poésie « grecque » : la Renaissance ranima l'étincelle mystique, par le revif de l'orphisme et du néoplatonisme, sève d'un ésotérisme qui va nourrir en partie les Temps modernes, ainsi que, subrepticement, l'inspiration nervalienne. Entre-temps, le souffle irradiant de la Bible, toujours sous braise depuis la destruction du Temple, mais désormais incandescent, fut attisé par la Réforme et le catholicisme inspiré, parfois soupçonné d’hérésie ou de saveur ésotérique, réfractaire à la « Philosophie ». A côté de la Raison démonstrative, de plus en plus dominatrice en Europe, et la contrariant, la « raison du cœur » rafraîchit la haute poésie, celle des prophètes, offrant à l'imagination et à la passion le Sturm und Drang qui lui était nécessaire, c'est-à-dire l'instinct de liberté et le sentiment de l'infini, dans le monde extérieur et au-delà, mais surtout dans l'intériorité de l'esprit, dans le rêve où se joignent microcosme et macrocosme, et où les contraires coïncident. Face à une civilisation de plus en plus froide et desséchée, sujette aux emballements matérialistes et à la réserve sceptique, on put ainsi redevenir prophète, vates, vaticinateur, et, pourquoi pas, magicien, ou brigand au grand cœur. Ou Illuminé. Ou Voyant. Et ce fut le Romantisme.

La « folie », une voie initiatique

Toutefois, l'œuvre de Nerval n'est pas, à la manière romantique, un épanchement, une confession lyrique, un abri pour le moi, mais le théâtre tragique de son élaboration, de son accomplissement, de son exaucement, dans l'angoisse et la joie. Le verbe est créateur de sens. Il réalise son sens, il est performatif, et c'est pourquoi il est dangereux. Il suit intimement, sans écart, les sinuosités du labyrinthe de la vie, et les éclairs de rêves. Il est lui-même lueur révélante, apocalyptique, illuminante, si l’on ose cette tautologie, et dédale où se dissimule le minotaure, ou bien grotte où s'ébattent les nymphes. Il est la clé qui force le sens, l'Absolu, l’Éternité, le Salut. Mais il est incomplet : il faut trouver la lettre qui manque ; chercher, toujours, sans fin, au-dessus de l'abîme.

Et l'on voit ce qui, soudain, change avec Nerval, et annonce un nouveau continent de la connaissance. Au lieu de se laisser happer par le monde des images, par les visions, de se perdre dans le gouffre de la folie, il tente de maîtriser cet « épanchement », avec une volonté remarquable et poignante, et non seulement d'en considérer les terribles merveilles comme un univers réel, au même titre que celui d'ici, de la terre lourde et laborieuse, mais d'en tirer toutes les leçons, d'en explorer les arcanes pour trouver la lumière. Rappelons l'émouvant et fameux aveu de Baudelaire, pourtant guère prolixe au sujet d'un poète si proche de lui dans le temps et dans l’inspiration, dans la tonalité, répondant au calembour injurieux de Veuillot, qui, dans L'Univers du 3 juin 1855, avait écrit que Nerval avait non pas spiritualisé, mais alcoolisé sa vie : « Qui ne se rappelle les déclamations parisiennes lors de la mort de Balzac, qui cependant mourut correctement ? — Et plus récemment encore, — il y a aujourd’hui, 26 janvier, juste un an, — quand un écrivain d’une honnêteté admirable, d’une haute intelligence, et qui fut toujours lucide, alla discrètement, sans déranger personne, — si discrètement que sa discrétion ressemblait à du mépris, — délier son âme dans la rue la plus noire qu’il put trouver, — quelles dégoûtantes homélies !... »

Nerval est peut-être l'être le plus pieux que le XIXe siècle eut sécrété. Dans Aurélia, il indique « les causes d'une certaine irrésolution [les principes de la Révolution, le rationalisme, le scepticisme voltairien] qui s'est souvent unie chez [lui] à l'esprit religieux le plus prononcé ». Il est passé à côté de son temps, et pourtant, il est l'âme d'un âge où la divinité a définitivement quitté la terre désormais désertifiée des hommes, comme l'est la Cythère de 1843, la Cérigo occupée par les Anglais, que surplombe, sur une colline desséchée battue par le clapotis de la Mer de Crète, cette Crète où Ariane dévide son fil, un pendu qui se voit de loin. Il clame dans le désert, en affrontant, dans son propre esprit, le nihilisme qui le ronge comme un monstre chimérique sorti du chaos.

L'expérience du rêve, liée à celle de la nostalgie des origines, transmute sa trajectoire en initiation, en « glissement vers le mythe », comme dit Albert Béguin. C'est retrouver l'aube de l'humanité, l'épanchement du rêve dans la vie réelle, et les déesses, les dieux rendus à la visibilité, à la vénération qui leur est due ; c'est l'expansion du moi, au-delà de la faute originelle, de la mort, de la souffrance, de la solitude, vers une dimension universelle qui concerne l'humanité entière et son destin. Se sauver est retrouver l'harmonie, lui redonner vie, peut-être même rappeler les dieux sur terre, et reconstituer l'Arcadie, l'âge d'or, une nouvelle Cythère, parée d'un amour printanier.

Non sans péril, celui de haute mer. Albert Béguin le rappelle : « Ceux qui se risquent à ces explorations intérieures en ramènent des œuvres singulières et durables, qui conservent de leur auteur, non point son être accidentel et périssable, mais son essence et sa figure mythique. Ils cherchent à rejoindre le plan profond où se déroule, non plus leur propre histoire terrestre, mais leur destinée éternelle. Comme le mystique, ils paient de l'anéantissement de leur personne la plongée dans la nuit. » Heidegger le dit de même : « La détresse en tant que détresse nous montre la trace du salut. Le salut é-voque le sacré. Le sacré relie le divin. Le divin approche de Dieu. / Ceux qui risquent plus appréhendent, dans l’absence de salut, l’être sans abri. Ils apportent aux mortels la trace des dieux enfuis dans l’opacité de la nuit du monde. »

Nerval dit de lui-même, dans Promenades et Souvenirs : « Je suis du nombre des écrivains dont la vie tient intimement aux ouvrages qui les ont fait connaître. » En vérité, Wege – nicht Werke : « Des chemins, non des œuvres », comme écrivait Heidegger quelques jours avant sa mort. Nerval reprocha à Alexandre Dumas de ne produire que des articles de consommation, des objets de divertissement. Lui, expérimentait. Ses livres étaient des quêtes risquées, des jeux d’arène dangereux où danse la corne du taureau. Lorsqu’avec lui, on évoque la « littérature », il est capital de s’enlever de l’esprit l’acception courante, triviale, de ce mot.

Être tout « littéraire », c’est-à-dire rêve, est une autre façon d’affirmer sa folie. Dans une Lettre à Mme Dumas, il s’indigne: "...Mais comme il y a ici des médecins et des commissaires qui veillent à ce qu’on n’étende pas le champ de la poésie aux dépens de la voie publique [ Nerval évoque la sempiternelle dénonciation de la littérature – vaine, inutile, nuisible – de la part des êtres positifs, ayant pieds sur terre, qui œuvrent pour le Bien commun, et mettent l’utilité pratique, celle des économistes et des banquiers, au-dessus de toute la beauté du monde – qui, le rappelle Gautier, ne sert à rien ], on ne m’a laissé sortir et vaguer définitivement parmi les gens raisonnables que lorsque je suis convenu bien formellement d’avoir été malade, ce qui coûtait beaucoup à mon amour-propre et même à ma véracité. Avoue ! avoue ! me criait-on, comme on faisait jadis aux sorciers et aux hérétiques, et pour en finir, je suis convenu de me laisser classer dans une affection définie par les docteurs et appelée indifféremment théomanie ou démonomanie dans le Dictionnaire médical. À l’aide des définitions incluses dans ces deux articles, la science a le droit d’escamoter ou réduire au silence tous les prophètes et voyants prédits par l’Apocalypse, dont je me flattais d’être l’un ! Mais je me résigne à mon sort, et si je manque à ma prédestination, j’accuserai le docteur Blanche d’avoir subtilisé l’esprit divin. »).

Nerval proteste contre la version clinique, et met l'accent sur la dimension "poétique" (existentielle, en vérité), sur la "voyance", à la suite des romantiques allemands comme Novalis. La "folie" (liée au rêve) est un autre nom pour désigner la création "poétique" (ces deux mots sont des pléonasmes), mais aussi le véritable royaume de la vie humaine, qui ne correspond pas au domaine restreint et restrictif de la conscience "diurne", trop mesquine et trompeuse. La vérité se trouve à l'intérieur de l'être humain, et le monde extérieur est le résultat de la projection de ce contenant trop inexploré. Évidemment, pour un scientifique comme le docteur Blanche (portant très ouvert, adepte de méthodes douces et intelligentes), c'est là une perception entachée de suspicion. Dans les faits, nous ne nous en apercevons pas, mais nous sommes des fous, nous vivons comme des fous. Certes, des fous qui se parent d'un costume "raisonnable", pour donner le change. A moins que nous ne soyons des rêveurs qui croient, parfois, ne pas rêver.

La littérature rend visible, lisible, réelle, cette « folie ». L’île de Calypso, l’antre du Cyclope, dans l’Odyssée, la Terre du Milieu, du Seigneur des anneaux, l’Enfer, de Dante, sont lestés de plus de réalité, de présence (parousia) que le décor urbain évanescent, exsangue et fantomatique de nos besoins erratiques, qui, de la maison au supermarché, de la voiture au bureau, ornent notre vacuité existentielle ; et Julien Sorel, Hamlet, Rastignac, le Grand Meaulnes, Rodion Romanovitch Raskolnikov, Erec et Enide, Don Quichotte (ce proto-Nerval), Madame Bovary, Bouvard et Pécuchet, sans parler du pharmacien Homais, et même, dans les Évangiles, Pierre, Paul, ou Jean, existent davantage, que mon voisin, ou que le ministre de l’économie du moment, et me sont peut-être comme des étoiles à suivre, ou à ne pas suivre. Ils sont la réalité, en vérité. Peut-être la plus authentique, celle qui possède un sens. Ne dit-on pas que les femmes du peuple montraient Dante du doigt, considérant le teint cuivré de son visage comme le témoignage irréfutable de son séjour en Enfer ? Elles avaient la foi du charbonnier. Combien ont cru que Malraux avait participé à la guerre civile de 1927, à Shanghai, et qu’il avait même été l’un des chefs de l’insurrection ? Ernst Jünger, quant à lui, entre deux coups de feu, lisait avec passion le Roland furieux, de L’Arioste. « Je veux dire que l’héroïsme, pour moi, naissait davantage d’une expérience littéraire que d’une effective et concrète possibilité de vie. » Il tint ses propos en 1995, à l’occasion de sa centième année.

Les paysages mentaux et le théâtre de nos songes, tout « imaginaires » qu’ils soient, peuplent davantage, même le jour, la salle obscure de notre existence, que ce que l’on appelle la « réalité », mais qui ne se résout qu’à une cascade de données sans signification véritable. Et nous ne sommes essentiellement cette « folie » : grande ou petite.

Note:

(1) « Après toutes ces citations poétiques, je puis moi aussi me permettre d’employer une image. La vie et les rêves sont les feuillets d’un livre unique : la lecture suivie de ces pages est ce qu’on nomme la vie réelle ; mais quand le temps accoutumé de la lecture (le jour) est passé et qu’est venue l’heure du repos, nous continuons à feuilleter négligemment le livre, l’ouvrant au hasard à tel ou tel endroit et tombant tantôt sur une page déjà lue, tantôt sur une que nous ne connaissions pas ; mais c’est toujours dans le même livre que nous lisons. »

[…]

« Si l’on se place, pour juger des choses, à un point de vue supérieur au rêve et à la vie, on ne trouvera dans leur nature intime aucun caractère qui les distingue nettement, et il faudra accorder aux poètes que la vie n’est qu’un long rêve. »

Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, 1819 (mais la publication n'en a été faite, en France, qu'en 1886.

15:48 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard de nerval, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, poésie, 19ème siècle, romantisme, romantisme français |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 17 avril 2025

Nerval, l'homo viator

Nerval, l'homo viator

par Claude Bourrinet

Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002364487528

Seuls les ignorants ou les sots considéreront encore Nerval comme un écrivain mineur. Longtemps, il fut tenu dans les marges de la grande littérature, non seulement dans les manuels scolaires, mais aussi par la critique. Il y a des raisons à ce mépris, qui ne tiennent pas seulement aux carences des littérateurs. Nerval fut, dans la postérité, aussi intempestif que de son vivant. Il incarne, dans une sorte de pureté effrayante, qui aboutira à la mort sordide, l’essence de la littérature, qui est l’exil.

Car non seulement il illustra, en France, un mouvement romantique, qui, dans les faits, n’était pas homogène, mais il se rattachait à un courant, à une tradition, qui excédaient un XIXe siècle qui était aussi stupide que notre époque. Il fut un antimoderne, comme la plupart des écrivains « maudits » de cet âge scientiste et industriel qui reconnut ouvertement, dans une angoisse mortelle, la mort de Dieu. Il exprima une révolte profonde, au-delà des griseries idéologiques.

Il fut influencé par le romantisme allemand, autrement plus profond qu’un romantisme français volontiers historien, politique, et qui versa en partie dans un humanitarisme benêt. Il ne lut probablement pas Fichte, l’initiateur de l’idéalisme allemand, mais il connut Novalis, Brentano et Hoffmann. Le moi est un univers, c’est l’univers, le monde. La quête de Nerval, depuis l’explosion de démence qui le projeta vers l’Étoile, le 23 février 1841, et à la suite de son échec en Orient, en 1843, devint intérieure. Là se trouvait le divin, et le cosmos (et il rejoint dans cet itinéraire Goethe, et le Faust, le deuxième, celui de l’invocation des Mères). L’Univers est un tout, qui contient, et, dans le même temps, se trouve contenu. Avec Nerval, les frontières disparaissent, entre la vie vernaculaire et cette seconde vie, aussi réelle que la première, qu’est le rêve. Il s’y meut dans un monde aux multiples labyrinthes existentiels, à la recherche des origines, de la patrie mystique, celle qui octroie l’Identité (ayant cru, un moment, la retrouver dans son enfance, anamnèse déambulatoire qui lui faisait hanter les paysages de son Valois natal – mais l’essence du Paradis, dira Proust, est d’être à tout jamais perdu). Peut-être sa condition d’homo viator est-elle, au fond, sa véritable « identité », tant dans la première vie, que dans la seconde. S’il a trouvé quelque chose, un « sens », ce n’aura été qu’en ayant toujours à chercher, et finalement à se perdre.

Il ne faut pas prendre sa folie, dont l’une des déclinaisons est justement la dromomanie, geste dérisoire de la quête, comme uniquement la manifestation d’une pathologie – ce qu’elle est, bien entendu, en partie. Le surréalisme, qui poursuivit ce que Nerval avait commencé, y voyait une initiation à la vraie vie. L’existence sans folie n’est qu’un squelette sans chair et sans âme. Nous vivons aussi bien dans une dimension « matérielle », sociale, prosaïque, que dans un rêve qui s’y épanche, selon les dimensions de notre être, de notre capacité à recevoir « poétiquement » l’enchantement du monde, comme un souffle printanier se ruant par la fenêtre. Et cela, l’écriture, c’est-à-dire la littérature, en est l’inscription incantatoire, qui « chante », qui prodigue le carmen, mais souvent, chez Nerval, un chant par moment singulièrement clair, « classique », d’une tonalité limpide, « française », rarement sujette à des éruption de lave kaïnite, quand la lave perce la croûte du langage « civilisé ».

L’écriture est magie. Elle est plus que signes socialisés sur le papier (ou l’écran), elle est aussi hiéroglyphe de secrets enfouis, qu’il faut ramener à la lumière, peut-être en trouvant la « lettre qui manque » (d’où les recherches ésotériques, théosophiques d’un Nerval, qui s’inspire de l’alchimie, de la kabbale, des « Illuminés » de l’Ancien Régime, de Ballanche, son contemporain, et de la notion fondamentale de palingénésie religieuse, de l’orphisme, de l’hermétisme, surtout du culte d’Isis, amante-mère, qui réunit ce qui a été disloqué, et rappelle obstinément à sa mémoire douloureuse sa mère tragiquement disparue). Elle est aussi instrument de métanoïa, de transformation de l’homme voué à devenir Dieu. Avec Nerval, et avant Rimbaud, l’écriture devient la voie royale de la Connaissance. Nerval, à ce titre, incarne le Voyant, qu’évoque le jeune poète aux « semelles de vent », dans l’une de ses trois lettres à Izambard. Il fut en quelque sorte son Jean le Baptiste (quoiqu’il ne faille pas oublier Baudelaire, « le premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu », selon Rimbaud, qui fut l’un des rares à reconnaître en Nerval un Grand de la pensée – mais Rimbaud avait-il lu Nerval ?).

Illustration : Michael Ayrton (Britannique, 1920-1992) El Desdichado, 1944 signé et daté (en bas à gauche) huiles sur panneau.

20:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nerval, gérard de nerval, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, 19ème siècle, romantisme, poésie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 17 décembre 2024

Nerval et les Filles de peu

Nerval et les Filles de peu

Nicolas Bonnal

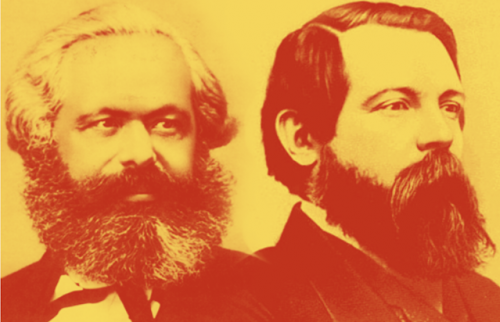

Peu de récits auront autant enchanté notre adolescence littéraire que Sylvie. C’est cet enchantement que j’ai misérablement décidé de combattre en rappelant les éprouvantes phrases de Marx :

« La Bourgeoisie a joué dans l’histoire un rôle essentiellement révolutionnaire. Partout où elle a conquis le pouvoir, elle a foulé aux pieds les relations féodales, patriarcales et idylliques. Tous les liens multicolores qui unissaient l’homme féodal à ses supérieurs naturels, elle les a brisés sans pitié, pour ne laisser subsister d’autre lien entre l’homme et l’homme que le froid intérêt, que le dur argent comptant. »

Il me semble que c’est un bon moyen de réévaluer Sylvie : Nerval y souligne le développement du capitalisme et Sylvie, promise à un grand frisé chez un certain père Dodu, développe son talent de fée industrieuse. On y parle de salle de théâtre (qui ruina l’auteur malheureux), de journal (idem), de voyage en train, de fêtes (le mot revient vingt fois en vingt-trois pages, on est déjà dans la civilisation festive), de mises en scène théâtrales (on s’habille et on se déshabille, on change de costume, cf. la scène chez la vieille tante), et de péripétie touristique. Le Valois devient un territoire touristique dès cette époque. Le coin de Nerval sera d’ailleurs utilisé dans Drôle de frimousse de Stanley Donen quand Fred Astaire danse avec Audrey à Coye-la Forêt. Grâce à Dieu nous avons la comédie musicale pour célébrer ces thèmes et ces hauts-lieux.

Marx nous fait comprendre que le monde bourgeois va tout emporter (cf. le rewriting humoristique de Villiers-de-l’Isle-Adam dans Virginie et Paul – contes cruels) :

« Elle a noyé l’extase religieuse, l’enthousiasme chevaleresque, la sentimentalité du petit bourgeois dans les eaux glacées du calcul égoïste. Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d’échange ; elle a substitué aux nombreuses libertés, si chèrement conquises, l’unique et impitoyable liberté du commerce. En un mot, à la place de l’exploitation, voilée par des illusions religieuses et politiques, elle a mis une exploitation ouverte, directe, brutale, éhontée. La Bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les professions jusqu’alors réputées vénérables, et vénérées. Du médecin, du juriste, du prêtre, du poète, du savant, elle a fait des travailleurs salariés… »

Attention Nerval est conscient de ce monde boursicoteur :

« En sortant, je passai par la salle de lecture, et machinalement je regardai un journal. C’était, je crois, pour y voir le cours de la Bourse. Dans les débris de mon opulence se trouvait une somme assez forte en titres étrangers. Le bruit avait couru que, négligés longtemps, ils allaient être reconnus ; – ce qui venait d’avoir lieu à la suite d’un changement de ministère. Les fonds se trouvaient déjà cotés très haut ; je redevenais riche. »

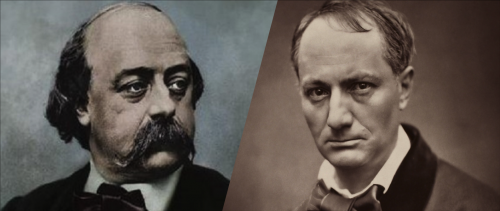

Le poète est liquidé, et il lui reste à se pendre ou à devenir maudit (job à temps plein en France avant de toucher sa retraite). C’est cet élément qu’il faut tenir en compte en rappelant que Nerval s’est pendu, fauché, en janvier 1855, en pleine époque bourgeoise, celle que Joly décrit dans ses entretiens fameux. La littérature romantique est morte, et l’alittérature du fils de Mauriac commence – singulièrement en France : on a Verlaine, Mallarmé, Rimbaud qui vont liquider la poésie (voyez ce qu’en dit justement Tolstoï dans son essai sur l’art). Flaubert dépeint le vide et Borges a bien indiqué dans ses « inquisitions » qu’il a inventé la fin de la littérature – dans Bouvard et Pécuchet. Emma Bovary, isolée et perdue dans son couvent, gavée de livres romantiques et aventureux, est une consommatrice littéraire de bouquins et de voyages romantiques (le piano, la cascade, l’Italie, la Suisse, etc.) et elle se suicidera pour dette et pas par amour.

Or tout cela se sent chez Nerval : on se déguise tout le temps, on a des costumes ; les fêtes traditionnelles perdent leur enchantement leur enracinement plutôt) et deviennent de simples attractions ; le paysage druidique est évoqué comme un simple décor un peu comme dans un film de Hunebelle avec Jean Marais. Du preux chevalier français Hunebelle passera peu de temps après à la célébration d’OSS 117, héros de l’Otan et de leur Occident… Eh oui, c’est ça les années gaullistes (voir mon livre sur la destruction de la France au cinéma).

Mais chez Nerval ce qui peine c’est tout ce passage culturel mythologique païen. Il s’en plaint quelque part, de cette civilisation gréco-latine qui ôta son caractère authentique à la France médiévale et chrétienne (voir Céline aussi, Bernanos, j’ai déjà évoqué ces thèmes anti-hellènes et antimodernes) ; et ce gavage culturel est hélas scolaire. Des esprits aussi différents que Gustave Le Bon ou Guénon s’en plaignent, l’un dans sa Psychologie de l’éducation (ouvrage toujours actuel et percutant), l’autre bien sûr dans sa Crise du monde moderne.

Nerval dépeint en trois mots la grisaille culturelle quotidienne du khâgneux (ou étudiant) :

« Rappelé moi-même à Paris pour y reprendre mes études, j’emportai cette double image d’une amitié tendre tristement rompue, – puis d’un amour impossible et vague, source de pensées douloureuses que la philosophie de collège était impuissante à calmer. La figure d’Adrienne resta seule triomphante, – mirage de la gloire et de la beauté, adoucissant ou partageant les heures des sévères études. Aux vacances de l’année suivante, j’appris que cette belle à peine entrevue était consacrée par sa famille à la vie religieuse. »

On ne peut que plaindre le destin de cette Adrienne qui va bientôt mourir, vers 1832 dit Sylvie. La monarchie de juillet aura tout coulé, relisez le début de la Fille aux Yeux d’or, où Balzac étincèle.

La philosophie de collège en effet occupe le cerveau de nos jeunes bourgeois et en peu de temps notre littérature va devenir une littérature de collège et de prof. Syndrome gravissime et peu commenté…

Comme Musset, Nerval se plaint de son temps et fait sa confession d’enfant du siècle ; il ajoute :

« Nous vivions alors dans une époque étrange, comme celles qui d’ordinaire succèdent aux révolutions ou aux abaissements des grands règnes. Ce n’était plus la galanterie héroïque comme sous la fronde, le vice élégant et paré comme sous la régence, le scepticisme et les folles orgies du directoire ; c’était un mélange d’activité, d’hésitation et de paresse, d’utopies brillantes, d’aspirations philosophiques ou religieuses, d’enthousiasmes vagues, mêlés de certains instincts de renaissance ; d’ennuis des discordes passées, d’espoirs incertains, – quelque chose comme l’époque de Pérégrinus et d’Apulée. »

Le mot « vague » revient tout le temps sous sa plume. On court toujours après Isis, mais après la déesse Isis, rien du tout. Nerval n’a pas besoin qu’on le démolisse au milieu des ruines du Valois : il le fait lui-même, et son histoire d’amour vague inspiré par des lectures et des dissertations. Il écrit cruellement :

« – Nulle émotion ne parut en elle. Alors je lui racontai tout ; je lui dis la source de cet amour entrevu dans les nuits, rêvé plus tard, réalisé en elle. Elle m’écoutait sérieusement et me dit : – Vous ne m’aimez pas ! Vous attendez que je vous dise : La comédienne est la même que la religieuse ; vous cherchez un drame, voilà tout, et le dénouement vous échappe. Allez, je ne vous crois plus ! Cette parole fut un éclair. Ces enthousiasmes bizarres que j’avais ressentis si longtemps, ces rêves, ces pleurs, ces désespoirs et ces tendresses, … ce n’était donc pas l’amour ? Mais où donc est-il ? »

Au-delà de ces cercles de l’enfer ou au paradis il y a surtout du théâtre, machine alors à détraquer les esprits (puis ce fut le cinéma, la télé, l’ordi, le smartphone…) :

« Que dire maintenant qui ne soit l’histoire de tant d’autres ? J’ai passé par tous les cercles de ces lieux d’épreuves qu’on appelle théâtres. « J’ai mangé du tambour et bu de la cymbale, » comme dit la phrase dénuée de sens apparent des initiés d’Éleusis. – Elle signifie sans doute qu’il faut au besoin passer les bornes du non-sens et de l’absurdité : la raison pour moi, c’était de conquérir et de fixer mon idéal. »

Adrienne est du reste religieuse et actrice (elle est même chanteuse, dans la fameuse scène faisant pompeusement et scolairement référence à Dante…) et Nerval décrit encore un spectacle éreintant et frustrant :

« Ce que je vis jouer était comme un mystère des anciens temps. Les costumes, composés de longues robes, n’étaient variés que par les couleurs de l’azur, de l’hyacinthe ou de l’aurore. La scène se passait entre les anges, sur les débris du monde détruit. Chaque voix chantait une des splendeurs de ce globe éteint, et l’ange de la mort définissait les causes de sa destruction. Un esprit montait de l’abîme, tenant en main l’épée flamboyante, et convoquait les autres à venir admirer la gloire du Christ vainqueur des enfers. Cet esprit, c’était Adrienne transfigurée par son costume, comme elle l’était déjà par sa vocation. Le nimbe de carton doré qui ceignait sa tête angélique nous paraissait bien naturellement un cercle de lumière ; sa voix avait gagné en force et en étendue, et les fioritures infinies du chant italien brodaient de leurs gazouillements d’oiseau les phrases sévères d’un récitatif pompeux. »

Ce globe éteint c’est devenu le nôtre.

Adrienne est peut-être transfigurée (quand on joue c’est facile…) mais son nimbe est de carton doré. Après, elle meurt.

Nerval auteur scolaire et collégien ? Léon Bloy en parle quand il règle son compte à Huysmans (qui lui-même va inspirer de A à Z Dorian Gray, voir le chapitre Onze du livre profané de Wilde) : pour lui cet auteur ne fait que nous tenir au courant de ses lectures – comme Nerval. Et il demande aussi un changement de réalité quand l’âge bourgeois achève de noyer l’extase religieuse et l’enthousiasme chevaleresque :

« Le célèbre naturaliste Huysmans a raconté, dans un livre de désolation, cette recherche désespérée de l’idéal à rebours, cette humble demande d’une minute de rêve à l’idiotifiante banalité des brasseries à femmes et des caboulots. »

Ce désespoir devant la réalité deviendra comme on sait une constante – après on s’habituera, car comme dit Dostoïevski dans ses Souvenirs de la Maison des morts, l’homme est le seul animal qui s’habitue à tout.

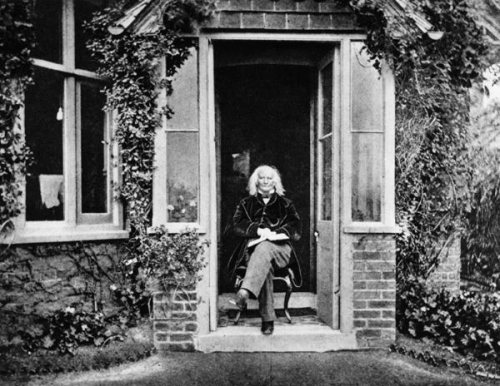

Ajoutons que Nerval célèbre à sa manière le dix-huitième siècle, en qui il ne voit pas le siècle des Lumières de nos Lagarde et Michard, mais celui de l’accordée de Greuze (tableau, ci-dessus), des temples philosophiques, du rousseauisme des racines et des origines, de la quête de Cazotte et des illuminés maçonniques. Taine d’ailleurs se moque de ce trait aristocratique au début de ses Origines de la France moderne : avant 89 on ne pense plus qu’à s’amuser et à se déguiser, dit-il.

Terminons avec une belle et oubliée référence cinématographique : la Belle au bois dormant, film de danse soviétique (1964) qui célébra comme personne le plus beau conte de Perrault. Peut-être qu’elle a existé cette France des fées et des contes, des princes et des amours, un jour…

Le lien ici :

https://m.ok.ru/video/1709087197842?__dp=y

Sources principales :

https://www.vousnousils.fr/casden/pdf/id00180.pdf

https://instituthumanismetotal.fr/bibliotheque/PDF/marx-e...

https://fr.wikisource.org/wiki/Belluaires_et_porchers/Tex...

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2024/11/01/n...

12:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard de nerval, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, 19ème siècle, nicolas bonnal |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 01 novembre 2024

Nerval et la fin de la France druidique

Nerval et la fin de la France druidique

Nicolas Bonnal

Sylvie a émerveillé des générations de lectrices et de lecteurs de sensibilité médiévale et romantique. C’est que ce bref roman conte la fin de la France initiatique et irréelle. Ce qui avait pu rester va être détruit (cf. Balzac qui décrit le processus dans toute son œuvre, du passage de cette France des druides et des chevaliers à celle des Macron) ou réduit à l’état de spectacle ou d’illusion (cf. cette fascination pour le théâtre ou les actrices qui caractérise Nerval).

L’arrivée du chemin de fer, machine apocalyptique dont Dostoïevski a si bien parlé dans l’Idiot (voyez mon livre) va tout modifier ; c’est la fin des distances, c’est la fin du mystère et du pèlerinage de la vie :

« Senlis est une ville isolée de ce grand mouvement du chemin de fer du Nord qui entraîne les populations vers l’Allemagne.

– Je n’ai jamais su pourquoi le chemin de fer du Nord ne passait pas par nos pays, – et faisait un coude énorme qui encadre en partie Montmorency, Luzarches, Gonesse et autres localités, privées du privilège qui leur aurait assuré un trajet direct. Il est probable que les personnes qui ont institué ce chemin auront tenu à le faire passer par leurs propriétés. – Il suffit de consulter la carte pour apprécier la justesse de cette observation. »

Citons cet extrait de Gautier que nous avions repris déjà :

« C'est un spectacle douloureux pour le poète, l'artiste et le philosophe, de voir les formes et les couleurs disparaître du monde, les lignes se troubler, les teintes se confondre et l'uniformité la plus désespérante envahir l'univers sous je ne sais quel prétexte de progrès. Quand tout sera pareil, les voyages deviendront complètement inutiles, et c'est précisément alors, heureuse coïncidence, que les chemins de fer seront en pleine activité. »

Chez Nerval le rêve est comme dans film Brazil (tourné à Marne-la-Vallée…) le seul moyen (avec le théâtre, et on aurait invoqué encore la cinéphilie dans les années soixante) de fuir la réalité et de retourner vers les lieux de la Source :

« Je me représentais un château du temps de Henri IV avec ses toits pointus couverts d’ardoises et sa face rougeâtre aux encoignures dentelées de pierres jaunies, une grande place verte encadrée d’ormes et de tilleuls, dont le soleil couchant perçait le feuillage de ses traits enflammés. Des jeunes filles dansaient en rond sur la pelouse en chantant de vieux airs transmis par leurs mères, et d’un français si naturellement pur, que l’on se sentait bien exister dans ce vieux pays du Valois, où, pendant plus de mille ans, a battu le cœur de la France… ».

Puis vient l’apparition mi-théâtrale mi religieuse d’Adrienne :

« Tout d’un coup, suivant les règles de la danse, Adrienne se trouva placée seule avec moi au milieu du cercle. Nos tailles étaient pareilles. On nous dit de nous embrasser, et la danse et le chœur tournaient plus vivement que jamais. En lui donnant ce baiser, je ne pus m’empêcher de lui presser la main. Les longs anneaux roulés de ses cheveux d’or effleuraient mes joues. De ce moment, un trouble inconnu s’empara de moi. – La belle devait chanter pour avoir le droit de rentrer dans la danse. On s’assit autour d’elle, et aussitôt, d’une voix fraîche et pénétrante, légèrement voilée, comme celles des filles de ce pays brumeux, elle chanta une de ces anciennes romances pleines de mélancolie et d’amour, qui racontent toujours les malheurs d’une princesse enfermée dans sa tour par la volonté d’un père qui la punit d’avoir aimé. La mélodie se terminait à chaque stance par ces trilles chevrotants que font valoir si bien les voix jeunes, quand elles imitent par un frisson modulé la voix tremblante des aïeules. »

On a toute la symbolique des récits du Graal que j’ai décryptée dans mon livre (anneau, blondeur, danse, baiser, brumes, tour…) grâce à des auteurs consacrés comme Guénon, Fulcanelli ou Coomaraswamy (oh, cet essai sur le fier baiser…) ; on a la référence à Dante et à l’origine avec le chant :

« À mesure qu’elle chantait, l’ombre descendait des grands arbres, et le clair de lune naissant tombait sur elle seule, isolée de notre cercle attentif. Elle se tut, et personne n’osa rompre le silence. La pelouse était couverte de faibles vapeurs condensées, qui déroulaient leurs blancs flocons sur les pointes des herbes. Nous pensions être en paradis. – Je me levai enfin, courant au parterre du château, où se trouvaient des lauriers, plantés dans de grands vases de faïence peints en camaïeu. Je rapportai deux branches, qui furent tressées en couronne et nouées d’un ruban. Je posai sur la tête d’Adrienne cet ornement, dont les feuilles lustrées éclataient sur ses cheveux blonds aux rayons pâles de la lune. Elle ressemblait à la Béatrice de Dante qui sourit au poète errant sur la lisière des saintes demeures. »

L’apparition est brève et promise au couvent (que de merveilles perdues ou sacrifiées dans ces couvents – Michelet en a bien parlé) :

« Adrienne se leva. Développant sa taille élancée, elle nous fit un salut gracieux, et rentra en courant dans le château. – C’était, nous dit-on, la petite-fille de l’un des descendants d’une famille alliée aux anciens rois de France ; le sang des Valois coulait dans ses veines. Pour ce jour de fête, on lui avait permis de se mêler à nos jeux ; nous ne devions plus la revoir, car le lendemain elle repartit pour un couvent où elle était pensionnaire… »

Sylvie la brune (ou la grecque, l’autre étant blonde et nordique) est de ce monde et souffre de l’égoïsme poétique du narrateur :

« Quand je revins près de Sylvie, je m’aperçus qu’elle pleurait. La couronne donnée par mes mains à la belle chanteuse était le sujet de ses larmes. Je lui offris d’en aller cueillir une autre, mais elle dit qu’elle n’y tenait nullement, ne la méritant pas. Je voulus en vain me défendre, elle ne me dit plus un seul mot pendant que je la reconduisais chez ses parents… »

Mais les bons parents vont nous priver d’Adrienne :

« La figure d’Adrienne resta seule triomphante, – mirage de la gloire et de la beauté, adoucissant ou partageant les heures des sévères études. Aux vacances de l’année suivante, j’appris que cette belle à peine entrevue était consacrée par sa famille à la vie religieuse. »

Il n’en reste qu’une figure.

Remontons le temps. On est sans doute dans les années 1820, sous Charles X, roi dont Stendhal pensa le plus grand bien. La France aristocrate et traditionnelle a de beaux restes :

« Quelques années s’étaient écoulées : l’époque où j’avais rencontré Adrienne devant le château n’était plus déjà qu’un souvenir d’enfance. Je me retrouvai à Loisy au moment de la fête patronale. J’allai de nouveau me joindre aux chevaliers de l’arc, prenant place dans la compagnie dont j’avais fait partie déjà. Des jeunes gens appartenant aux vieilles familles qui possèdent encore là plusieurs de ces châteaux perdus dans les forêts, qui ont plus souffert du temps que des révolutions, avaient organisé la fête. De Chantilly, de Compiègne et de Senlis accouraient de joyeuses cavalcades qui prenaient place dans le cortège rustique des compagnies de l’arc… ».

Le narrateur ne pouvait rien avec Adrienne, mais il a perdu l’amour de Sylvie (promise à l’industrie et au grand frisé) :

« Je m’excusai sur mes études, qui me retenaient à Paris, et l’assurai que j’étais venu dans cette intention. « Non, c’est moi qu’il a oubliée, dit Sylvie. Nous sommes des gens de village, et Paris est si au-dessus ! ». Je voulus l’embrasser pour lui fermer la bouche ; mais elle me boudait encore, et il fallut que son frère intervînt pour qu’elle m’offrît sa joue d’un air indifférent. Je n’eus aucune joie de ce baiser dont bien d’autres obtenaient la faveur, car dans ce pays patriarcal où l’on salue tout homme qui passe, un baiser n’est autre chose qu’une politesse entre bonnes gens… »

Pourtant la belle grecque a mûri :

« Je l’admirai cette fois sans partage, elle était devenue si belle ! Ce n’était plus cette petite fille de village que j’avais dédaignée pour une plus grande et plus faite aux grâces du monde. Tout en elle avait gagné : le charme de ses yeux noirs, si séduisants dès son enfance, était devenu irrésistible ; sous l’orbite arquée de ses sourcils, son sourire, éclairant tout à coup des traits réguliers et placides, avait quelque chose d’athénien. J’admirais cette physionomie digne de l’art antique au milieu des minois chiffonnés de ses compagnes… »

C’est Nietzsche qui évoque cette observation du voyageur Cicéron sur la beauté athénienne…

Vient la grande scène : on rend visite à la tante et on va remonter dans le Temps, dans le vrai Temps, celui d’avant 89 (époque sur laquelle il ne faut pas trop se faire d’illusions, voir Taine) :

« Je la suivis, montant rapidement l’escalier de bois qui conduisait à la chambre. – Ô jeunesse, ô vieillesse saintes ! – qui donc eût songé à ternir la pureté d’un premier amour dans ce sanctuaire des souvenirs fidèles ? Le portrait d’un jeune homme du bon vieux temps souriait avec ses yeux noirs et sa bouche rose, dans un ovale au cadre doré, suspendu à la tête du lit rustique. Il portait l’uniforme des gardes-chasse de la maison de Condé ; son attitude à demi martiale, sa figure rose et bienveillante, son front pur sous ses cheveux poudrés, relevaient ce pastel, médiocre peut-être, des grâces de la jeunesse et de la simplicité. »

La vieille tante s’émeut et nous aussi car on atteint le sommet de la prose française (comme disait Jean Richer, père de mon ami et préfacier Nicolas, l’œuvre de Nerval ne compte pas par sa quantité mais par sa magie) :

« La tante poussa un cri en se retournant : « Ô mes enfants ! » dit-elle, et elle se mit à pleurer, puis sourit à travers ses larmes. – C’était l’image de sa jeunesse, – cruelle et charmante apparition ! Nous nous assîmes auprès d’elle, attendris et presque graves, puis la gaieté nous revint bientôt, car, le premier moment passé, la bonne vieille ne songea plus qu’à se rappeler les fêtes pompeuses de sa noce. Elle retrouva même dans sa mémoire les chants alternés, d’usage alors, qui se répondaient d’un bout à l’autre de la table nuptiale, et le naïf épithalame qui accompagnait les mariés rentrant après la danse. Nous répétions ces strophes si simplement rythmées, avec les hiatus et les assonances du temps ; amoureuses et fleuries comme le cantique de l’Ecclésiaste ; – nous étions l’époux et l’épouse pour tout un beau matin d’été. »

La fin du livre est plus sombre et Nerval compte ses ruines avec une émouvante référence à Byzance, qui accueillit les Saxons en fuite après 1066 :

« Cette vieille retraite des empereurs n’offre plus à l’admiration que les ruines de son cloître aux arcades byzantines, dont la dernière rangée se découpe encore sur les étangs, – reste oublié des fondations pieuses comprises parmi ces domaines qu’on appelait autrefois les métairies de Charlemagne… »

Le narrateur revoit Adrienne, mais comme actrice :

« La scène se passait entre les anges, sur les débris du monde détruit. Chaque voix chantait une des splendeurs de ce globe éteint, et l’ange de la mort définissait les causes de sa destruction. Un esprit montait de l’abîme, tenant en main l’épée flamboyante, et convoquait les autres à venir admirer la gloire du Christ vainqueur des enfers. Cet esprit, c’était Adrienne transfigurée par son costume, comme elle l’était déjà par sa vocation. »

Il revoit Sylvie qui va se jeter dans les bras du « grand frisé » (un suspect, ce Nerval ?) et s’adonne à l’industrie des gants :

« Elle soupirait et pleurait, si bien que je ne pus lui demander par quelle circonstance elle était allée à un bal masqué ; mais, grâce à ses talents d’ouvrière, je comprenais assez que Sylvie n’était plus une paysanne. Ses parents seuls étaient restés dans leur condition, et elle vivait au milieu d’eux comme une fée industrieuse, répandant l’abondance autour d’elle. »

On est loin de la Fiancée du Cantique des cantiques :

« Mon frère de lait parut embarrassé. J’avais tout compris. – C’est une fatalité qui m’était réservée d’avoir un frère de lait dans un pays illustré par Rousseau, – qui voulait supprimer les nourrices ! – Le père Dodu m’apprit qu’il était fort question du mariage de Sylvie avec le grand frisé, qui voulait aller former un établissement de pâtisserie à Dammartin. Je n’en demandai pas plus. La voiture de Nanteuil-le-Haudoin me ramena le lendemain à Paris. »