vendredi, 26 mars 2021

Le souverainisme gallois, pas plus identitaire que sa version écossaise

Le souverainisme gallois, pas plus identitaire que sa version écossaise

En tant que tel, le projet de souveraineté est officiellement porté par le Plaid Cymru d’Adam Price, parti dont le programme n’est pas sans rappeler celui des socio-démocrates du Scottish National Party (SNP) ou du Parti québécois (PQ). À l’origine ce parti fondé en 1925 faisait de la défense des traditions et de l’ethnie galloises le point central de son programme, une démarche “volkish” qui le rapprocha idéologiquement d’autres mouvements anticonformistes de l’avant-guerre. Toutefois, il s’est converti dans les années 60 dans la défense d’une souveraineté civique vidée de tout substance. Le parti annonce d’entrée de jeu son adhésion au multi-culturalisme en faisant une profession de foi, qui, bien qu’historiquement pas tout à fait vraie, est sans ambiguïté : « L’idée du Pays de Galles comme une communauté de communautés, unies dans sa diversité, a toujours été au cœur de la mission du Plaid Cymru. » (LIEN).

Exactement comme c’est le cas dans cette constellation séparatiste qui comprend les Écossais, les Catalans, les Basques, les Québécois, les Bretons et tant d’autres.

Ce n’est pas nécessairement que ces peuples ont renié leurs racines ou ne tiennent pas à leur identité, mais plutôt que les élites indépendantistes rejettent toute forme de nationalisme pour adopter une approche mièvre dictée par la rectitude politique. La souveraineté peut donc avancer sans risque de se faire diaboliser. Mais le remède est parfois pire que le mal qu’on veut curer : en renonçant à définir le peuple qu’ont dit représenté, en le limitant à une expression purement géographique, on porte un projet vide. L’indépendance est un projet visant à permettre à un peuple, doté de caractéristiques qui lui sont propres, et non à un territoire, qui n’est sans le peuple qui l’habite qu’une parcelle de terre, au rang de nation souveraine.

Sans cette prise de conscience, tout rêve souverainiste reste un simple projet de bureaucrate qui espère éviter de dédoubler sa paperasse à deux administrations.

Mais il y aussi le terme souveraineté que ni le SNL, ni le PQ, ni même le Plaid ne définissent réellement. On fait l’impasse sur le « peuple » mais également sur la « souveraineté » comme telle. Car dans les faits, comme l’a fort bien souligné Pierre Hillard, ce que proposent souvent les souverainistes actuels c’est de simplement faire sauter l’administration nationale pour se placer directement sous tutelle des organismes internationaux. Sur ce point il n’a pas tout à fait tort : le SNL et le Plaid sont partisans d’une Union européenne forte et le Parti québécois n’envisage pas de se libérer de la tutelle mondialiste actuelle; il aimerait juste qu’un siège à l’OTAN, à l’ONU et au FMI soit marqué d’un fleurdelysée. La souveraineté en ce sens n’est qu’une déformation sémantique : on recherche dans les faits une gestion plus localisée du mondialisme.

Pour en revenir au Pays de Galles, il est peu probable qu’un référendum soit tenu sur la question à brève échéance. Lorsque la poussière retombera après la pandémie, la balloune indépendantiste risque de se dessouffler, à moins bien sûr que le Plaid ne redonne un moteur à sa cause en lui insufflant un sens profond.

00:21 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Terres d'Europe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pays de galles, pays celtiques, plaid cymru, grande-bretagne, royaume-uni, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 18 avril 2020

Littératures et nationalités de combat

Littératures et nationalités de combat

Par Pieter Jan Verstraete

Jelle Krol, Frison de cœur et de tripes, collaborateur au « Tresoor », a passé récemment une thèse de doctorat, qui est remarquable, et sur laquelle je souhaite attirer l’attention de mes lecteurs. Le « Tresoor » à Leeuwarden, capitale de la Frise néerlandaise, est, dans une certaine mesure, l’équivalent de la Maison des Lettres AMVC en Flandre.

L’objectif premier de la thèse de Krol est de situer les littératures produites par les minorités ethno-linguistiques dans la période qui a immédiatement suivi la première guerre mondiale et qui ont été exprimées par des écrivains qui se posaient comme les dirigeants politiques de minorités linguistiques auxquels ils s’identifiaient. Il aborde des auteurs tels Douwe Kalma (1896-1953), Frison, Saunders Lewis (1893-1985), Gallois, Hugh MacDiarmid (1892-1978), Ecossais, et Roparz Hemon (1900-1978), Breton.

Avant-Garde

Pendant la première guerre mondiale, le Président américain Woodrow Wilson avait annoncé que des nations sans langue jusqu’alors officielle allaient recevoir l’autonomie. Après la guerre, la carte de l’Europe avait pris un tout autre aspect. Si on la compare à celle d’avant 1914, on constate que le nombre d’Etats souverains avait augmenté d’environ un tiers. Des langues qui, auparavant, n’avaient aucun statut, sont devenues en 1918, des langues d’Etat, comme notamment le Polonais et le Slovaque. L’Islande avait obtenu un plus grand degré d’indépendance et l’Irlande (moins l’Irlande du Nord) était devenue une république indépendante.

Conséquence du débat public sur l’auto-détermination des minorités ethno-nationales, les sentiments propres au nationalisme culturel se sont intensifiés pendant l’entre-deux-guerres. Ces sentiments se sont exprimés tant et si bien que de jeunes écrivains d’avant-garde, partout en Europe, surent capter l’attention des lecteurs et des auteurs de langues majoritaires pour les littératures des langues minoritaires et, par suite, de créer de la sorte un espace plus indépendant pour leur propre littérature. Ces écrivains d’avant-garde se percevaient comme les leaders d’une nouvelle vague, au seuil de temps nouveaux. En tant que disciple de la spécialiste française ès-littératures comparées, Pascale Casanova, Jelle Krol pose ces littératures des langues minoritaires comme des « littératures de combat ».

Avec acribie, Krol explore la vie et l’œuvre des quatre auteurs ethno-nationalistes mentionnés ci-dessus, sans perdre de vue le contexte politique, socio-économique et religieux de leurs régions respectives. Les auteurs sélectionnés par Krol sont des contemporains, tous nés dans la dernière décennie du 19ème siècle. Il les décrit comme des littérateurs de premier plan, qui ont vigoureusement stimulé l’usage de leurs langues (le frison, le gallois, le breton et l’écossais), en démontrant qu’elles pouvaient exprimer des valeurs intellectuelles et culturelles de haut niveau. On les comparera à nos flamingants d’avant la première guerre mondiale qui ont su prouver à leurs détracteurs que la langue néerlandaise était aussi une langue scientifique (notamment dans le cadre de la lutte pour faire ouvrir une université de langue néerlandaise).

L’idée de la Grande Frise

Douwe Kalma opposait l’idée d’une Grande Frise à celle d’une Grande Néerlande, en exprimant de la sorte les liens, qu’il ressentait comme réels et charnels, entre les Frisons des Pays-Bas et ceux de Frise septentrionale et de Frise orientale qui vivaient sous les administrations allemande et danoise. Simultanément, il plaidait pour une Grande Frise qui aurait eu pour fonction de faire pont entre la Scandinavie et l’Angleterre, afin de lier des peuples qui, selon lui, étaient très proches depuis longtemps et qui présentaient certaines affinités mentales. Pour pouvoir donner forme à cette fonction de pont, la Frise, selon Kalma, devait réclamer une plus grande autonomie ; il fallait, pour cela, que ses compatriotes soient culturellement structurés.

Douwe Kalma opposait l’idée d’une Grande Frise à celle d’une Grande Néerlande, en exprimant de la sorte les liens, qu’il ressentait comme réels et charnels, entre les Frisons des Pays-Bas et ceux de Frise septentrionale et de Frise orientale qui vivaient sous les administrations allemande et danoise. Simultanément, il plaidait pour une Grande Frise qui aurait eu pour fonction de faire pont entre la Scandinavie et l’Angleterre, afin de lier des peuples qui, selon lui, étaient très proches depuis longtemps et qui présentaient certaines affinités mentales. Pour pouvoir donner forme à cette fonction de pont, la Frise, selon Kalma, devait réclamer une plus grande autonomie ; il fallait, pour cela, que ses compatriotes soient culturellement structurés.

Inspirés par la lutte pour l’indépendance irlandaise, Saunders Lewis et Hugh MacDiarmid insistaient sur la nécessité de promouvoir des changements politiques et des réformes culturelles, notamment au niveau de l’enseignement. En 1925, Lewis participe à la fondation du « Plaid Genedlaethol Cymru » (le Parti National du Pays de Galles) ; en 1928, MacDiarmid devint l’un des fondateurs du « National Party of Scotland ».

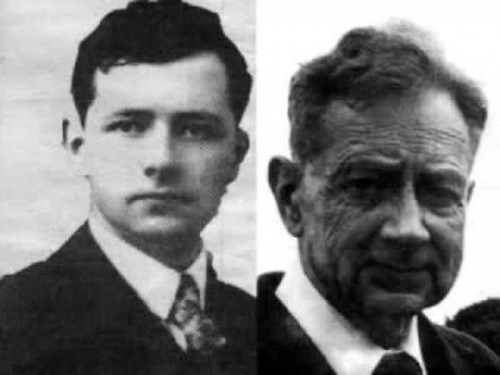

Saunders Lewis.

Hugh MacDiarmid.

Roparz Hemon, au contraire, pensait qu’une Bretagne plus autonome ne pourrait être concrétisée que si les Bretons se donnaient la peine de parler la langue bretonne, au-delà des cercles familiaux et religieux. Il croyait surtout que si la Bretagne devenait davantage bretonne sur les plans de la langue et de la culture, elle finirait par acquérir tout naturellement une plus large indépendance.

Roparz Hemon.

En langue anglaise

Chacun de ces quatre auteurs, dans sa propre sphère linguistique, s’est avéré comme critique radical, qui exigeait une plus ample reconnaissance de sa langue. En même temps, ils incitaient leurs collègues écrivains à créer une littérature de haut niveau dans leurs langues minoritaires. Leur attitude combattive pourrait s’expliquer par leurs sentiments meurtris qui les auraient conduits à une ferme détermination : celle de se consacrer entièrement à leur mission. Chez ces quatre hommes, la minimisation ou, parfois, le mépris à l’endroit de la langue de leurs parents et de leurs ancêtres, ont constitué, consciemment ou inconsciemment, l’élément moteur de leur engagement.

Ils se posaient comme des dirigeants appelés à parfaire une mission. Indépendamment les uns des autres, ces quatre écrivains ont formulé plus ou moins le même objectif : ils voulaient que l’on déplace le foyer nodal de la civilisation des centres du pouvoir vers les périphéries. Ils avaient tous quatre conscience que le chemin vers ce noble but serait parsemé d’embûches et de défis. Leurs langues étaient toutefois davantage associées à la tradition et à la simplicité plutôt qu’à l’innovation et à la modernité.

Finalement, ces quatre écrivains étaient tous convaincus que leur langue et leur culture pouvaient jouer un rôle significatif dans l’après-guerre de 1918, non seulement dans leurs environnement réduit mais aussi à un niveau plus vaste, sur le plan international. Ils ont réussi à donner plus de respectabilité à leur littérature. Ces quatre militants linguistes plaidaient aussi pour une large autonomie culturelle, pour le maintien de leur identité et pour une autonomie de leurs régions.

J’ai esquissé ici les lignes de force de la thèse du Dr. Jelle Krol. Cette thèse recèle toutefois un grand désavantage : elle est écrite en anglais (avec seulement un résumé en néerlandais à la fin). C’est devenu la règle dans les universités aux Pays-Bas.

Hélas, cette tendance à l’anglicisation devient aussi de plus en plus fréquente dans les universités flamandes. Je ne sais pas si cette thèse paraîtra un jour en néerlandais, en frison, en gallois, en écossais ou en breton. Quoi qu’il en soit, elle constitue un solide dossier, fourmillant de points de vue originaux, qui devraient intéresser nos lecteurs.

Pieter Jan Verstraete.

(ex : ‘t Pallieterke, 20 septembre 2018).

Jelle Krol, « Combative Minority Literature Writers in the Aftermath of the Great War », Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, 2018. 408 pages, ISBN-978-94-60016-51-6.

00:57 Publié dans Livre, Livre, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frise, écosse, pays de galles, bretagne, pays celtiques, celtisme, culture celtique, livre, ethnisme, histoire, littérature, lettres |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 16 juin 2016

Hen Wlad Fy Nhadau Land of My Fathers Welsh National Anthem

Hen Wlad Fy Nhadau

Land of My Fathers

Welsh National Anthem

00:05 Publié dans Musique, Musique, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pays de galles, pays celtiques, hymnes nationaux, grande-bretagne, langue galloise, gallois |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 07 mai 2016

The Rise of the Celts and Britain’s Doom

The Rise of the Celts and Britain’s Doom

The main outcome of yesterday’s local elections in the UK does not concern the gains or losses of Labor or the Tories. The point is not even the first Muslim mayor of London, Sadyq Khan, although this is, of course, important. Nor is the point the modest gains of UKIP in England. The most crucial result was none other than the Welsh nationalist party, Plaid Cymru, coming in second place in Wales, a country which has long been a stronghold of the Labor Party. In tandem with the Scottish National Party’s majority in Scotland for the third time in a row, Plaid Cymru’s success is a sign of the ongoing identity crisis in the UK. Whiles these two Celtic parties support the independence of their lands from England, their rise presumes that a large part of the Welsh and Scottish peoples no longer wish to be associated with Great Britain. This has also been fueled by growing disenchantment with the rivaling Labor and Tory parties, and the search for new leaders outside of the existing political elite. UKIP’s rising popularity, on the other hand, is also an alternative, but one quite different from the Celtic “revanche.”

Plaid Cymru’s Left Continentalism

With each new election, Plaid Cymru confidently gains more votes. It is not difficult to predict that they soon might be the ruling party just as the Scottish National Party rallies a firm majority in Scotland. Then, the question of Wales’ self-determination will once again be relevant. In terms of domestic policy, Plaid Cymru advocates socialist economic and social policies, a progressivist cultural agenda, and promotes Welsh identity. The party pays significant attention to local Welsh problems, which is what has brought it close to ordinary people. In terms of foreign policy priorities, Plaid Cymru intends for Wales to leave the UK and seek independent membership in the EU. Plaid Cymru is also the only significant British party which firmly stands against independent Wales’ membership in NATO. Even the SNP abandoned this ideal in 2012. Thus, from a geopolitical point of view, the Welsh nationalist party can be describes as European-Continentalist.

The Battle of Dragons

The Welsh people are descendants of the native Britons, a Celtic people displaced on the outskirts of the island of Britain by the Anglo-Saxon invasion. The interactions, fights, and mergers between the Celtic and Germanic, Anglo-Saxon identities is what formed the historical uniqueness of Britain. The battle of the Red Dragon which is symbolic for the Celts against the White Dragon which symbolizes the Saxons as part of broader Arthuriana (an episode first described in the 8th century Historia Brittonum) has been enshrined in the historical identity of the Welsh people. Interestingly enough, according to a prophesy attributed to Merlin, the Red Dragon of Wales will ultimately defeat the English.

The fight between the red and white dragons: an illustration from a 15th-century manuscript of Geoffrey of Monmouth's History of the Kings of Britain.

A failed identity

Since the end of the Second World War and following the collapse of Britain’s colonial empire, the isles have witnessed an ongoing crisis of identity. Previously, the British identity was an imperial one closely linked with the famous imperative of “ruling the waves.” To be British meant building an empire, bearing the burden of the white man, and triumphantly conquering the world. From a geopolitical point of view, this was the adoption of the maritime mission as fate. Yet this identity disappeared almost overnight. The UK is no longer a global power like it used to be, and it has not been the center of empire for many decades already. But what is it supposed to be now? A simple European nation-state? Unlike France, Britain never embraced a homogenous, nationalist agenda as its state ideology. The pre-1789 ethnically diverse population of France was made “French”, while in Britain, even though the Irish and Welsh were repressed, these nations managed to maintain their identity and languages.

From Empire to monarchical federation

Insofar as it centered around the imperial mission, British identity was broad, heterogeneous, and embraced the English, Welsh, Scottish, and Irish origins of Britishness. It was thus constructed for imperial expansion. When this expansion ceased to be necessary, Britain was still too big and diverse to become a normal European nation-state. This structural change unleashed previously suppressed Scottish and Irish national identities, whose nationalist movements began to grow. The UK predictably began to evolve in the direction of a European style de-facto federation like Germany or Spain and granted more autonomy to all the major ethni, except the English one. Surprisingly, the English were forgotten. As the independent nations of Britain started to develop autonomy, the logical consequence of federalism on an ethnic basis, England was left out of this process.

The English devolution

As a result, the Irish, Scots, and Welsh have their own assembles and even parliaments, while the English people do not. The Westminster parliament is allegedly their representative organ, but it is also simultaneously supposed to represent the whole country. Unlike the other native ethnic groups, the English people have no independent voice since English identity is absorbed by the larger British one. Thus, the core people of the UK have become the most vulnerable to multicultural propaganda to the point that contemporary British identity mostly concerns one’s passport, rather than history or ethnic origin. The old British identity is being destroyed by hordes of migrants from the Third World, yet a new one is not emerging. As usual, any emphasis on “English identity” is portrayed as extremism. Unlike the Scottish and Welsh nationalists who are respected by the government and media, their English counterparts are labeled as mere fascists. Artificially suppressed English nationalism is thus prevented from manifesting itself in a healthy form, thus channeling the vital energy of those who are not absorbed by mere consumerism into the abyss.

The problem of England

On the other hand, the Celtic peoples of Britain perceive the rule of London as English rule. This assumption is historically true, but is now unfair. This perception will continue until England will develop its own governing institutions paralleling the general British ones. In addition, the presence of Scottish and Welsh deputies in the general English parliament as well as their own legislatures allows for these national minorities to effectively defend their rights, even often at the expense of England in their pushing of nationalist and even separatist agendas.

There have been and still are calls for a devolved English parliament. In 2014, this initiative was supported by 59% of Englishmen according to opinion polls. Theoretically, this would turn Britain into a federation of equilibrium, where the special status of the border regions would be balanced by the English voice. But this nationalism is built on the resistance by inertia of the weak, liberal Britishness, and thus bolsters the trend towards secessionism in other parts of the kingdom.

The two dragons fly in different directions

Besides this, the rise of any independent English voice (whose people are now the secret people of Chesterton who have “not spoken yet”) now will only aggravate the messy situation in the country because of the different views held by the peoples of the UK on the most crucial of matters today - Brexit.

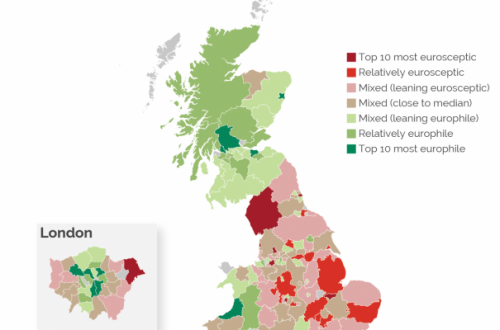

For example, while the Welsh and Scotts (and people of Northern Ireland as well) are pro-EU, most English are against the Union. If England were to have its own Parliament, it would be highly Eurosceptic with new radical parties gaining power as it was in Scotland and Wales in similar situations, and would thus enter into conflict with those of Wales and Scotland. This issue demonstrates that the peoples of the UK see their futures differently, thus aggravating the situation in the country. The economic benefits associated with membership in EU are themselves highly disputable, even in the cases of Wales and Scotland.

Thus, support for the EU is a deliberately political choice on their parts. And this is the main cause for concern. If it were otherwise, separatist parties would not have received such support. Overall, we are dealing with:

1. The rule of liberal, multicultural ideology which blurs the common British identity

2. The rise of new Celtic nationalisms

3. A vague new English nationalism as a response to the above-mentioned trends

4. Diametrically different approaches among the English and British Celts to the country's future.

These internal problems can ruin Britain any moment, even quicker than the growth of the Muslim population.

17:06 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grande-bretafgne, royaume-uni, pays de galles, écosse, angleterre, iles britanniques, europe, affaires européennes, politique, politique internationale, élections britanniques, pays celtiques, celtisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 21 mars 2015

Keltischer Patriotismus

Keltischer Patriotismus

von Niels Krautz

Ex: http://www.blauenarzisse.de

Die Schotten sorgten 2014 mit einer Unabhängigkeitsabstimmung für weltweites Aufsehen. Doch auch in Wales, der Bretagne und sogar im kleinen Cornwall gibt es freiheitsliebende Kelten.

Die im vergangenen Jahr angefachte Diskussion und die folgende Abstimmung über Schottlands Unabhängigkeit zeigen: Eine langfristige Spaltung des Vereinigten Königreiches Großbritannien ist unausweichlich.

Denn viele Menschen in den von England okkupierten Ländern sehnen sich nach mehr Freiheit und vollständiger Souveränität. Sie fürchten sich davor, ihre Identität und ihre Bräuche zu verlieren. Und sie erkennen, dass ihr Land regelrecht ausgeblutet wird. Das geschieht durch eine Politikerkaste, die weit entfernt im britischen Parlament in London Westminster sitzt.

1000 Jahre in Unfreiheit

Seit dem Jahr 1066, als französische Normannen die britischen Inseln eroberten, befinden sich die Völker der Iren, Waliser, Schotten sowie andere keltische Stämme in Unfreiheit. Wales, das seit dem Jahre 1284 und dem damaligen Statut von Rhuddlan unter englischer Herrschaft steht, wurde zwangsweise mit dem „Act of Union“ 1536 an das englische Königreich angegliedert. Schottland folgte mit dem Act of Union 1707 und Irland im Jahre 1800. Nur Irland konnte bisher seine Souveränität vom Vereinigten Königreich Anfang des 20. Jahrhunderts halbwegs zurückgewinnen. Doch es wurde geteilt: Die sechs Grafschaften der nordirischen Provinz Ulster verblieben in englischer Hand.

Aufgrund unterschiedlichster Probleme und des wachsenden Nationalstolzes haben sich in den betroffenen Ländern patriotische Parteien und Gruppierungen gebildet. Sie wollen die vollständige Unabhängigkeit erlangen. In Schottland, dem „William-Wallace-Land“, rief die Scottish National Party (SNP) im letzten Jahr zu einem Referendum auf, das über den Verbleib Schottlands im Vereinigten Königreich entscheiden sollte. Damit scheiterte sie nur knapp, rund 45 Prozent stimmten für die Unabhängigkeit. Die „Plaid Cymru“, die „Walisische Partei“, fordert schon seit vielen Jahren die Unabhängigkeit ihres Heimatlandes von England. Eine Umfrage von 2007 aus Nordwales zeigte, dass etwa 50 Prozent der dortigen Bevölkerung für die Unabhängigkeit sind. Seit dem schottischen Referendum ist die Tendenz steigend.

Jeder fünfte Bretone für Unabhängigkeit

Republikanische Parteien Irlands, wie etwa die „Sinn Fein“, können auf eine lange Geschichte des Kampfes um Unabhängigkeit zurückblicken. Seit dem Jahr 1905 tritt sie als Partei auf und fordert die vollständige, ungeteilte Souveränität ihres irischen Heimatlandes. Ins Deutsche übersetzt bedeutet „Sinn Fein“ nichts anderes als „Wir selbst“. Und selbst im kleinen Cornwall, im äußersten Südwesten Britanniens, verlangt man nunmehr „Devolution“ – also die Übertragung zusätzlicher Macht. Lord Alwyn aus Cornwall fand dazu einst passende Worte im britischen Oberhaus: „Nicht bloß in Wales – auch in Cornwall wächst das Bewußtsein, wie vernachlässigt das Land von London wird. Auch in Cornwall leben Kelten, und keine Engländer.“

Republikanische Parteien Irlands, wie etwa die „Sinn Fein“, können auf eine lange Geschichte des Kampfes um Unabhängigkeit zurückblicken. Seit dem Jahr 1905 tritt sie als Partei auf und fordert die vollständige, ungeteilte Souveränität ihres irischen Heimatlandes. Ins Deutsche übersetzt bedeutet „Sinn Fein“ nichts anderes als „Wir selbst“. Und selbst im kleinen Cornwall, im äußersten Südwesten Britanniens, verlangt man nunmehr „Devolution“ – also die Übertragung zusätzlicher Macht. Lord Alwyn aus Cornwall fand dazu einst passende Worte im britischen Oberhaus: „Nicht bloß in Wales – auch in Cornwall wächst das Bewußtsein, wie vernachlässigt das Land von London wird. Auch in Cornwall leben Kelten, und keine Engländer.“

Doch dieser neu entflammte keltische Patriotismus ist nicht nur ein britisches Phänomen. Auch in Westfrankreich lodert das Feuer der Unabhängigkeit. Fast jeder fünfte Bretone sprach sich 2013 in einer repräsentativen Umfrage für die vollständige Unabhängigkeit von Frankreich aus. Am Ostersamstag 2014 demonstrierten in Nantes bis zu 15.000 Bretonen für die Unabhängigkeit.

Die wohl bekannteste aller Unabhängigkeitsbewegungen in Großbritannien bleibt die „Irish Republican Army“ (IRA). Es handelt sich dabei um eine paramilitärische Einheit, die den Anschluss Nordirlands an die Irische Republik mit Waffengewalt erzwingen wollte. Sie ging 1919 aus den „Irish Volunteers“ hervor, die den Osteraufstand 1916 auslösten. Die IRA unterstand der damals ausgerufenen Republik Irland als legitime irisch-republikanische Armee. Von da an führte sie den irischen Unabhängigkeitskrieg gegen die englische Herrschaft.

Irische Unterstützung aus Amerika

Bekannt wurde sie durch die sogenannte „Border Campaign“ von 1956 bis ’62, eine Anschlagsserie, die sich an der Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland abspielte. Die IRA erhielt seit ihrer Gründung finanzielle und materielle Unterstützung von in Amerika lebenden Iren, den sogenannten „Feniern“. Der Begriff kommt vom irischen „Fianna“, einem sagenumwobenen Heerhaufen des mythischen keltischen Heerführers Fiann Mac Cumhaill. Die modernen Fenier gründeten sich als Untergrundorganisation in Amerika 1859. Sie erlangten Aufmerksamkeit, als sie englische Forts in Kanada angriffen um die dortigen Truppen zu binden und damit den bewaffneten Widerstand in Irland zu unterstützen.

Auch heute noch existiert die IRA. Doch in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gab es etliche Spaltungen und Zerwürfnisse der verschiedenen republikanischen Gruppierungen. 2012 erfolgte ein erneuter Zusammenschluss: Diese neue Army hat schätzungsweise über 600 Mann unter Waffen und zählt als terroristische Vereinigung.

Englands protestantischer Kampf

In den Geschichtsbüchern wird bis heute von einem Bürgerkrieg gesprochen, der zwischen irischen Katholiken und Protestanten stattfand. Doch das ist falsch. Es gibt keinen Bürgerkrieg zwischen den Iren, es gibt einen Befreiungskrieg Irlands gegen die englische Besatzung. Denn England hat seit der Besetzung Irlands die irische Bevölkerung mit Waffengewalt und gesellschaftlichen Repressalien unterdrückt. Der Großteil aller Kämpfe rund um den Nordirlandkonflikt waren Straßenschlachten der IRA gegen die englischen Besatzer oder von England provozierte ethno-kulturelle Konflikte. Denn seit 1600 siedelte England ausschließlich walisische, schottische und englische Menschen im Nordosten Irlands an, um gegen die Iren eine protestantische Hausmacht zu bilden.

Auch in Wales gab es kleinere Gruppen nationalistischer Separatisten. Zum einen existierte die „Free Wales Army“, die aus nur 20 Mann bestand. Zum anderen gab es die „Mudiad Amddiffyn Cymru“, die „Bewegung zur Verteidigung Wales“. Sie erlange 1969 Aufmerksamkeit, als sie im Vorfeld der Investitur von Prinz Charles an verschiedenen Orten in Wales Bomben explodieren ließen. In der Bretagne existiert ebenfalls eine Unabhängigkeitsfront mit Namen „Bretonische Revolutionäre Armee“. Sie verübte zwischen den Jahren 1993 und 2000 17 Anschläge, unter anderem 1978 auf das Schloss Versailles. Als politischer Arm wird die linksnationalistische, bretonische Partei „Emgann“ angesehen.

Auch in Wales gab es kleinere Gruppen nationalistischer Separatisten. Zum einen existierte die „Free Wales Army“, die aus nur 20 Mann bestand. Zum anderen gab es die „Mudiad Amddiffyn Cymru“, die „Bewegung zur Verteidigung Wales“. Sie erlange 1969 Aufmerksamkeit, als sie im Vorfeld der Investitur von Prinz Charles an verschiedenen Orten in Wales Bomben explodieren ließen. In der Bretagne existiert ebenfalls eine Unabhängigkeitsfront mit Namen „Bretonische Revolutionäre Armee“. Sie verübte zwischen den Jahren 1993 und 2000 17 Anschläge, unter anderem 1978 auf das Schloss Versailles. Als politischer Arm wird die linksnationalistische, bretonische Partei „Emgann“ angesehen.

Nationalismus von Links

Was lehrt uns dieser Unabhängigkeitskampf? Die politische Richtung ist nicht ausschlaggebend dafür, ob man seine Heimat, seine Kultur und sein Erbe liebt. Denn Parteien wie die SNP und die walisische Plaid Cymru sind eher im linksliberalen Lager beheimatet. Sie wollen sich, sofern die Unabhängigkeit gelingt, dem nächsten System unterordnen – der Europäischen Union. Die bretonische Unabhängigkeitsbewegung Emgann wird von ihren Mitgliedern als kommunistisch bezeichnet. Auch die irische Sinn Fein gilt als sozialdemokratisch, doch sie hat eine kritische Haltung gegenüber der EU. Selbst die IRA hatte sich in den späten 1960er Jahren zum Teil dem Marxismus zugewandt.

Nationalstolz muss also nicht nur von rechts kommen: Gerade der sogenannte Linksnationalismus hat in den keltischen Ländern, die überwiegend landwirtschaftlich und industriell geprägt sind, einen hohen Stellenwert. Wir dürfen gespannt sein, ob der Geist des schottischen Freiheitskämpfers William Wallace weiterhin über die britischen Inseln weht – und den Funken der Unabhängigkeit in den Herzen weiter brennen lässt.

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nationalisme, pays celtiques, celtisme, irlande, bretagne, écosse, pays de galles, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 17 février 2015

Redécouvertes des Europe chevelues

Jean Ansar

Ex: http://metamag.fr

Les légendes sont des mensonges qui nous parlent de vérités. Et les forêts des dieux anciens témoignent de la vivacité d’un continent peuplé de divinités variées au cœur de forêts aujourd’hui englouties et redécouvertes.

Dans la baie de Cardigan, sur la côte ouest du pays de Galles, les rafales de vent à répétition ont déplacé des milliers de tonnes de sables sur les plages, découvrant des dizaines de souches d'arbres vieilles de plusieurs milliers d'années. Il s'agirait, rapportent le Guardian et le Daily Mail, de la forêt préhistorique de Borth, où s'enracine la légende de "l'Atlantide galloise", le royaume englouti de Cantre'r Gwaelod, submergé après qu'une fée l'a délaissé.

Les arbres seraient morts il y a plus de 4500 ans, au moment de la montée des eaux, mais auraient été préservés grâce à la constitution d'une couche de tourbe très alcaline où, privées d'oxygènes, les petites bêtes qui se chargent normalement de décomposer les arbres morts n'ont pas survécu, et donc pas pu faire disparaître ces souches. Le mythe, comme tant d'autres, est peut-être un souvenir collectif populaire laissé par la montée graduelle du niveau de la mer à la fin de la période glaciaire ; sa structure est comparable à la mythologie du Déluge comme tant d'autres que l'on retrouve dans pratiquement tous les cultures anciennes. Les restes d'une forêt ancienne engloutie à Borth, et à Sarn Badrig, près de la, peuvent avoir suggéré qu'une grande tragédie pouvait avoir emporté une ville qui se trouvait la autrefois. Il n'y a pas encore d'évidence physique solide qu'une ville substantielle existait sous la mer dans cette région.

Les arbres seraient morts il y a plus de 4500 ans, au moment de la montée des eaux, mais auraient été préservés grâce à la constitution d'une couche de tourbe très alcaline où, privées d'oxygènes, les petites bêtes qui se chargent normalement de décomposer les arbres morts n'ont pas survécu, et donc pas pu faire disparaître ces souches. Le mythe, comme tant d'autres, est peut-être un souvenir collectif populaire laissé par la montée graduelle du niveau de la mer à la fin de la période glaciaire ; sa structure est comparable à la mythologie du Déluge comme tant d'autres que l'on retrouve dans pratiquement tous les cultures anciennes. Les restes d'une forêt ancienne engloutie à Borth, et à Sarn Badrig, près de la, peuvent avoir suggéré qu'une grande tragédie pouvait avoir emporté une ville qui se trouvait la autrefois. Il n'y a pas encore d'évidence physique solide qu'une ville substantielle existait sous la mer dans cette région.

Plus récemment encore, l’'océanographe Dawn Watson a fait de son coté une découverte des plus étonnantes : une forêt entièrement immergée dans la Manche, qui a été engloutie lors de la dernière fonte des glaces il y a environ 6000 ans. Avant d'être un fond marin, cette terre abritait un des terrains de chasse et de pêche les plus riches de toute l'Europe. Le niveau de la mer était alors plus bas d'une centaine de mètres par rapport à celui d'aujourd'hui. «J'ai d'abord pensé que c'étaient des morceaux d'épaves», a déclaré Dawn Watson au journaliste de la BBC qui l'a interviewée. En réalité, il s'agissait de troncs d'arbre entièrement recouverts d'algues. D'après la scientifique, la tempête de 2013 ayant sévi près des côtes de Norfolk aurait permis la découverte de ces vestiges vieux de milliers d'années. C'est en plongeant au large de la côte du comté de Norfolk (Grande-Bretagne) dans la Mer du Nord, à quelques 200 kilomètres au nord-est de Londres, que l'océanographe britannique Dawn Watson a découvert une forêt préhistorique engloutie sous les eaux, s'étendant sur plusieurs milliers d'hectares.

Datée à environ 10000 ans, cette forêt était située sur une ancienne terre émergée connue des géologues sous le nom de Doggerland, qui reliait l'actuelle Grande-Bretagne au continent européen à l'époque des glaciations du quaternaire. Il faut savoir en effet que lors du dernier maximum glaciaire il y a un peu plus de 20000 ans, le niveau de la mer était plus bas qu'à l'époque actuelle, d'une centaine de mètres environ, ce qui faisait émerger une partie de la mer du Nord.

Et c'est avec la fin de la dernière glaciation que l'eau a commencé à monter, pour atteindre son niveau actuel il y a 6000 ans environ. Résultat : l'étendue émergée du Doggerland, dont on pense qu'elle était autrefois fréquentée par les chasseurs-cueilleurs du Mésolithique (-10000 à -5000 ans avant notre ère, en Europe), a été engloutie sous les eaux. Et avec elle... la forêt découverte par l'océanographe Dawn Watson.

Selon Dawn Watson, cette forêt aurait été rendue visible à cause d'une forte tempête ayant touché la côte du comté de Norfolk, en décembre 2013. Il y a encore beaucoup à découvrir sur notre plus ancienne mémoire et l’origine des peuples des forets et des mers.

00:05 Publié dans archéologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : archéologie, grande-bretagne, manche, mer du nord, pays de galles, baie de cardigan, doggerland, préhistoire, europe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 26 août 2013

De l’étude des racines celtiques au projet politique pan-celtique de la République d’Irlande

Robert Steuckers:

De l’étude des racines celtiques au projet politique pan-celtique de la République d’Irlande

Conférence prononcée au Château Coloma, Sint-Pieters-Leeuw, le 2 mars 2013.

Prologue:

Quelle surprise, la veille de notre rendez-vous annuel en ce château, de découvrir à l’étal des librairies un ouvrage sur le thème de notre colloque d’aujourd’hui, les Celtes et le celtisme. Il est de la plume du célèbre Jean-François Kahn, directeur de l’hebdomadaire “Marianne”, du moins de sa version française, puisqu’il existe désormais une version belge qui ne me semble pas avoir le tonus de sa consoeur parisienne, si bien que je ne parie guère sur sa survie. Jean-François Kahn ne semble pas homme, a priori, qui encombre ses réflexions d’un souci permanent des racines celtiques ou gauloises de la France actuelle: ses sujets de prédilection sont à l’évidence les problèmes sociaux, les dysfonctionnements politiques qui affectent son pays. Dans la littérature géopolitique et dans certains atlas historiques, cet “Hexagone” est désormais qualifié d’ “espace gallique”, recouvrant ainsi l’acception de “Francie occidentale” lors du partage de Verdun en 843. Le reste, soit la part de l’Hexagone qui n’est pas “gallique”, est inclu dans un “espace germanique et lotharingien” par les auteurs d’un précieux “Atlas des peuples d’Europe occidentale”, soit Jean et André Sellier (La Découverte, Paris, 1995-2006). L’espace “germanique et lotharingien” étant, pour J. et A. Sellier, l’addition des héritages de Lothaire et de Louis le Germanique (la “Francie orientale”) en 843. Dans son livre “L’invention des Français – Du temps de nos folies gauloises” (Fayard, Paris, 2013), Jean-François Kahn se penche sur ce qui s’est passé sur le territoire aujourd’hui “français” (y compris la part lotharingienne —et burgonde— absorbée et dénaturée) entre 600 av. J. C. (date présumée de l’arrivée massive de tribus celtiques) et 500 après J. C., quand les Francs, venus de nos régions, prennent le relais des Romains moribonds ou disparus. Ces onze siècles, pour Kahn, sont le véritable creuset où s’est formée la “nation française”, en dépit des apports romains et germaniques, campés comme des adstrats sans réelle importance. Ce creuset est celui d’un “invraisemblable capharnaüm de bandes et de hordes, de cités et de nations”, d’où sortira, en bout de course, “un étrange mille-pattes à mille têtes qu’on appellera les Français”. Kahn privilégie évidemment l’idée d’un creuset où se mêlent toutes sortes d’ingrédients hétérogènes au détriment de toutes les homogénéités qui se sont juxtaposées dans les espaces gallique, lotharingien et burgonde. Kahn tente de retracer les épisodes qualifiables d’anarchisants et de libertaires dans ces onze siècles quasi inconnus de nos contemporains, en manifestant sa sympathie pour ce magma tissé de turbulences, rétif à tout ordre politique.

Quelle surprise, la veille de notre rendez-vous annuel en ce château, de découvrir à l’étal des librairies un ouvrage sur le thème de notre colloque d’aujourd’hui, les Celtes et le celtisme. Il est de la plume du célèbre Jean-François Kahn, directeur de l’hebdomadaire “Marianne”, du moins de sa version française, puisqu’il existe désormais une version belge qui ne me semble pas avoir le tonus de sa consoeur parisienne, si bien que je ne parie guère sur sa survie. Jean-François Kahn ne semble pas homme, a priori, qui encombre ses réflexions d’un souci permanent des racines celtiques ou gauloises de la France actuelle: ses sujets de prédilection sont à l’évidence les problèmes sociaux, les dysfonctionnements politiques qui affectent son pays. Dans la littérature géopolitique et dans certains atlas historiques, cet “Hexagone” est désormais qualifié d’ “espace gallique”, recouvrant ainsi l’acception de “Francie occidentale” lors du partage de Verdun en 843. Le reste, soit la part de l’Hexagone qui n’est pas “gallique”, est inclu dans un “espace germanique et lotharingien” par les auteurs d’un précieux “Atlas des peuples d’Europe occidentale”, soit Jean et André Sellier (La Découverte, Paris, 1995-2006). L’espace “germanique et lotharingien” étant, pour J. et A. Sellier, l’addition des héritages de Lothaire et de Louis le Germanique (la “Francie orientale”) en 843. Dans son livre “L’invention des Français – Du temps de nos folies gauloises” (Fayard, Paris, 2013), Jean-François Kahn se penche sur ce qui s’est passé sur le territoire aujourd’hui “français” (y compris la part lotharingienne —et burgonde— absorbée et dénaturée) entre 600 av. J. C. (date présumée de l’arrivée massive de tribus celtiques) et 500 après J. C., quand les Francs, venus de nos régions, prennent le relais des Romains moribonds ou disparus. Ces onze siècles, pour Kahn, sont le véritable creuset où s’est formée la “nation française”, en dépit des apports romains et germaniques, campés comme des adstrats sans réelle importance. Ce creuset est celui d’un “invraisemblable capharnaüm de bandes et de hordes, de cités et de nations”, d’où sortira, en bout de course, “un étrange mille-pattes à mille têtes qu’on appellera les Français”. Kahn privilégie évidemment l’idée d’un creuset où se mêlent toutes sortes d’ingrédients hétérogènes au détriment de toutes les homogénéités qui se sont juxtaposées dans les espaces gallique, lotharingien et burgonde. Kahn tente de retracer les épisodes qualifiables d’anarchisants et de libertaires dans ces onze siècles quasi inconnus de nos contemporains, en manifestant sa sympathie pour ce magma tissé de turbulences, rétif à tout ordre politique.

Toujours privilégier les faits romains et francs

Ce qui est vrai dans sa démonstration, comme dans la démonstration de bon nombre de celtisants bretons ou autres, c’est que l’historiographie dominante a toujours privilégié les faits romain/latin et franc/germanique dans l’espace gallique, au détriment de ce que Kahn campe aujourd’hui comme “celtique” ou “gaulois”. Effectivement, le facteur celtique a été longtemps oublié dans l’historiographie dominante. Rome a évidemment apporté la langue latine dans l’espace gallique et, comme l’histoire repose sur l’étude des textes, nous n’avons jamais disposé que de textes latins. Il n’y a pratiquement pas de textes longs, sinon des épigraphies, en langues celtiques continentales. La démarche de l’historien repose sur des textes, sur des travaux sauvés de l’oubli comme ceux de Tacite et de Tite-Live. La Renaissance carolingienne privilégie, elle aussi, le latin, toutefois elle collationne en marge de ses activités des récits populaires germaniques, sous l’impulsion d’Alcuin (natif de York) et d’Eginhard (un Rhénan). Même sous l’égide de Dicuil, moine irlandais au service du pouvoir installé par Charlemagne, le latin triomphe comme langue officielle de l’Empire, pourtant germanisé. Les Germains ont pris le relais de Rome, surtout sur le plan militaire. Dans le bassin parisien, les Francs, venus de Taxandrie et de l’espace rhénan au Nord de Cologne, puis de Tournai et de Soissons, donnent leur nom à l’espace gallique: après eux, on ne parlera plus de “Gaule” mais de “Francie” ou de “France”, de “Franken-Reich”, de l’Empire des Francs. La loi salique, droit coutumier germanique rédigé vers l’an 600 dans une langue dont dérive directement les parlers néerlandais actuels (du moins les dialectes “bas-franciques”), s’impose à tous. La mémoire populaire —non celle des historiens spécialisés dans le haut moyen âge— oublie généralement un apport celtique très important (non linguistique et non démographique), celui des missions irlandaises de Colomban, Columcille, Vergile (Fergill), sauveurs des textes antiques qu’ils se mettront à recopier, parfois en s’opposant, comme Vergile dans l’espace alpin à cheval sur l’Italie et l’Autriche actuelles, à la papauté romaine.

Aujourd’hui encore, les instances officielles campent la Wallonie comme germanique de race et latine de culture

En tenant compte de ce contexte historique lointain, carolingien et bas-lotharingien —il existait une Basse-Lotharingie et une Haute-Lotharingie— la Wallonie actuelle, notamment sous l’impulsion d’un historien haut en couleurs aujourd’hui décédé, Léopold Génicot, et dans un ouvrage sur “Le français en Belgique”, publié par l’ex-Communauté française (devenue la “Fédération Wallonie-Bruxelles”), se pose comme héritière de Rome et du catholicisme, en tant que cadre forgé par un Empereur romain, Constantin. Les Wallons, officiellement, ne revendiquent donc aucune racine celtique, même si a existé un fond pré-romain et pré-germanique, aujourd’hui difficilement définissable. Pour Génicot, les Wallons descendent des Lètes germaniques de l’Empire romain, chargés de garder la frontière contre d’autres incursions germaniques. Rapidement latinisés, avec leurs officiers qui accèdent souvent à la citoyenneté romaine, ces Lètes ont précédé les Francs sur le territoire aujourd’hui wallon, surtout dans la vallée mosane: dans le chef de Génicot, le germanisme avait un droit d’aînesse en Wallonie dans le cadre belge et non la Flandre! Pour les héritiers de Génicot, qui ont confectionné cet excellent ouvrage, très précis, méticuleux et philologique, sur “Le français en Belgique”, les soldats germaniques de l’armée romaine installés en Wallonie actuelle auraient été recrutés, non pas en Rhénanie ou dans les tribus vivant sur la rive droite du Rhin, mais le long des côtes de la Mer du Nord en Hollande, en Frise, dans les régions de Brème et de Hambourg et en Scandinavie parmi les tribus classées sous le nom d’ “Ingwéoniens”. Ce n’est pas moi qui le dit, pour paraphraser Himmler et Degrelle: ce sont les historiens de la dite “Communauté française”... qui ne partagent apparemment pas les vues de Jean-François Kahn quand celui-ci déplore l’oubli des facteurs celtiques dans l’espace gallique et critique la surévaluation, à ses yeux, des facteurs romains et francs. Nous vivons une époque étonnante...

En tenant compte de ce contexte historique lointain, carolingien et bas-lotharingien —il existait une Basse-Lotharingie et une Haute-Lotharingie— la Wallonie actuelle, notamment sous l’impulsion d’un historien haut en couleurs aujourd’hui décédé, Léopold Génicot, et dans un ouvrage sur “Le français en Belgique”, publié par l’ex-Communauté française (devenue la “Fédération Wallonie-Bruxelles”), se pose comme héritière de Rome et du catholicisme, en tant que cadre forgé par un Empereur romain, Constantin. Les Wallons, officiellement, ne revendiquent donc aucune racine celtique, même si a existé un fond pré-romain et pré-germanique, aujourd’hui difficilement définissable. Pour Génicot, les Wallons descendent des Lètes germaniques de l’Empire romain, chargés de garder la frontière contre d’autres incursions germaniques. Rapidement latinisés, avec leurs officiers qui accèdent souvent à la citoyenneté romaine, ces Lètes ont précédé les Francs sur le territoire aujourd’hui wallon, surtout dans la vallée mosane: dans le chef de Génicot, le germanisme avait un droit d’aînesse en Wallonie dans le cadre belge et non la Flandre! Pour les héritiers de Génicot, qui ont confectionné cet excellent ouvrage, très précis, méticuleux et philologique, sur “Le français en Belgique”, les soldats germaniques de l’armée romaine installés en Wallonie actuelle auraient été recrutés, non pas en Rhénanie ou dans les tribus vivant sur la rive droite du Rhin, mais le long des côtes de la Mer du Nord en Hollande, en Frise, dans les régions de Brème et de Hambourg et en Scandinavie parmi les tribus classées sous le nom d’ “Ingwéoniens”. Ce n’est pas moi qui le dit, pour paraphraser Himmler et Degrelle: ce sont les historiens de la dite “Communauté française”... qui ne partagent apparemment pas les vues de Jean-François Kahn quand celui-ci déplore l’oubli des facteurs celtiques dans l’espace gallique et critique la surévaluation, à ses yeux, des facteurs romains et francs. Nous vivons une époque étonnante...

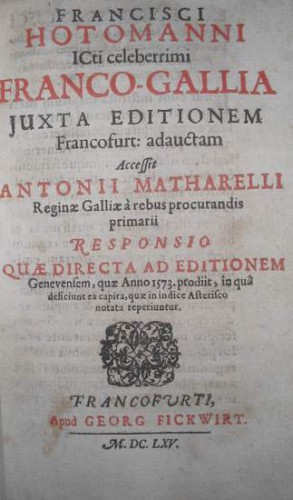

La “Gaule Françoise” de François Hotman

Le facteur celtique a effectivement été escamoté par toutes les renaissances intellectuelles qui ont jalonné l’histoire d’Europe occidentale jusqu’à la fin du 18ème siècle. Nous ne trouvons que quelques vagues évocations au 16ème siècle, où, une fois de plus, les facteurs classiques, gréco-latins, et germaniques sont seuls valorisés. Dans sa critique d’une monarchie française, qu’il considérait comme dévoyée après les massacres de la Saint-Barthélémy (1572), le juriste huguenot français d’origine allemande François Hotman, né à Paris, évoque une “Franco-Gallia” ou une “Gaule Françoise” (1573). Hotman souligne les origines franques-germaniques de la France médiévale. Ces tribus, qui ont franchi le “Rhein” (sic), avaient une notion innée de la liberté, comme le soulignait aussi Tacite: le principe germanique est donc un principe de liberté (et de liberté religieuse pour le protestant Hotman), idée que l’on véhiculera jusqu’à la première guerre mondiale. Il y a donc, d’un côté, cette idée de liberté, et, de l’autre, l’idée féroce de l’absolutisme, qui n’hésite pas à recourir à des massacres comme celui de la Saint-Barthélémy. Quand les principes libertaires germaniques régnaient sur tous les esprits, écrit Hotman, “Les rois n’avaient pas une puissance infinie ni absolue” (cf. André Devyver, “Le sang épuré – Les préjugés de race chez les gentilshommes français de l’Ancien régime (1560-1720)”, Ed. de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 1973). Kahn inverse simplement le raisonnement ancien du Huguenot Hotman: le fonds pré-celtique, celtique et autre est réservoir de liberté, tandis que les systèmes mis en place par Rome et par les Francs sont tyranniques. Pour retrouver leurs libertés face à une droite et une gauche qui deviennent “mabouls”, les Français contemporains doivent, selon Kahn, recourir au fonds hétérogène pré-romain. Chez Hotman, le fonds pré-franc et pré-romain était réservoir de cruelle anarchie: le système libertaire germanique est venu l’humaniser (avant la lettre).

Le facteur celtique a effectivement été escamoté par toutes les renaissances intellectuelles qui ont jalonné l’histoire d’Europe occidentale jusqu’à la fin du 18ème siècle. Nous ne trouvons que quelques vagues évocations au 16ème siècle, où, une fois de plus, les facteurs classiques, gréco-latins, et germaniques sont seuls valorisés. Dans sa critique d’une monarchie française, qu’il considérait comme dévoyée après les massacres de la Saint-Barthélémy (1572), le juriste huguenot français d’origine allemande François Hotman, né à Paris, évoque une “Franco-Gallia” ou une “Gaule Françoise” (1573). Hotman souligne les origines franques-germaniques de la France médiévale. Ces tribus, qui ont franchi le “Rhein” (sic), avaient une notion innée de la liberté, comme le soulignait aussi Tacite: le principe germanique est donc un principe de liberté (et de liberté religieuse pour le protestant Hotman), idée que l’on véhiculera jusqu’à la première guerre mondiale. Il y a donc, d’un côté, cette idée de liberté, et, de l’autre, l’idée féroce de l’absolutisme, qui n’hésite pas à recourir à des massacres comme celui de la Saint-Barthélémy. Quand les principes libertaires germaniques régnaient sur tous les esprits, écrit Hotman, “Les rois n’avaient pas une puissance infinie ni absolue” (cf. André Devyver, “Le sang épuré – Les préjugés de race chez les gentilshommes français de l’Ancien régime (1560-1720)”, Ed. de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 1973). Kahn inverse simplement le raisonnement ancien du Huguenot Hotman: le fonds pré-celtique, celtique et autre est réservoir de liberté, tandis que les systèmes mis en place par Rome et par les Francs sont tyranniques. Pour retrouver leurs libertés face à une droite et une gauche qui deviennent “mabouls”, les Français contemporains doivent, selon Kahn, recourir au fonds hétérogène pré-romain. Chez Hotman, le fonds pré-franc et pré-romain était réservoir de cruelle anarchie: le système libertaire germanique est venu l’humaniser (avant la lettre).

Vogue celtisante et “Sturm und Drang”

Les 16ème et 17ème siècles sont donc peu enclins à redécouvrir le fait celtique dans l’histoire des espaces gallique et lotharingien/germanique. Il faudra attendre la fin du 18ème siècle pour que naisse une véritable “vogue celtisante”, qui se poursuit encore aujourd’hui, notamment dans l’univers de la chanson, dans la bande dessinée et avec un festival comme le “Festival inter-celtique de Lorient”. Le “Sturm und Drang” littéraire allemand secoue les bonnes habitudes ancrées dans la culture européenne. Les protagonistes de ce mouvement littéraire en ont assez de la répétition des modèles classiques. Ils recherchent autre chose. Ils veulent un retour à des thèmes plus variés, comme chez Shakespeare, qui s’inspire certes de la culture classique, mais puise aussi dans les traditions de la très vieille Angleterre et de la Scandinavie du haut moyen âge. Ils espèrent aussi un retour à l’hellénité homérique, plus âpre que l’Athènes classique. Le philosophe Herder démontre dans la foulée du “Sturm und Drang” que l’excellence littéraire vient uniquement des racines, des sources les plus anciennes et non pas d’une répétition ad nauseam des mêmes thèmes classiques. Les frères Grimm, célébrés en 2012 outre-Rhin, seront ses héritiers en Allemagne. Les slavophiles russes le seront en Russie. En Ecosse, James McPherson, un écrivain pré-romantique, épigone du “Sturm und Drang” allemand, prétend avoir découvert les écrits d’un barde celtique ancien et de les avoir traduits. Ce barde se serait appelé “Ossian”. Il n’y a jamais eu d’Ossian: ces magnifiques poèmes, construits sur des canons non classiques, sortaient tout droit de l’imagination de McPherson. La vogue celtisante était lancée. Elle ne s’arrêtera plus.

Les 16ème et 17ème siècles sont donc peu enclins à redécouvrir le fait celtique dans l’histoire des espaces gallique et lotharingien/germanique. Il faudra attendre la fin du 18ème siècle pour que naisse une véritable “vogue celtisante”, qui se poursuit encore aujourd’hui, notamment dans l’univers de la chanson, dans la bande dessinée et avec un festival comme le “Festival inter-celtique de Lorient”. Le “Sturm und Drang” littéraire allemand secoue les bonnes habitudes ancrées dans la culture européenne. Les protagonistes de ce mouvement littéraire en ont assez de la répétition des modèles classiques. Ils recherchent autre chose. Ils veulent un retour à des thèmes plus variés, comme chez Shakespeare, qui s’inspire certes de la culture classique, mais puise aussi dans les traditions de la très vieille Angleterre et de la Scandinavie du haut moyen âge. Ils espèrent aussi un retour à l’hellénité homérique, plus âpre que l’Athènes classique. Le philosophe Herder démontre dans la foulée du “Sturm und Drang” que l’excellence littéraire vient uniquement des racines, des sources les plus anciennes et non pas d’une répétition ad nauseam des mêmes thèmes classiques. Les frères Grimm, célébrés en 2012 outre-Rhin, seront ses héritiers en Allemagne. Les slavophiles russes le seront en Russie. En Ecosse, James McPherson, un écrivain pré-romantique, épigone du “Sturm und Drang” allemand, prétend avoir découvert les écrits d’un barde celtique ancien et de les avoir traduits. Ce barde se serait appelé “Ossian”. Il n’y a jamais eu d’Ossian: ces magnifiques poèmes, construits sur des canons non classiques, sortaient tout droit de l’imagination de McPherson. La vogue celtisante était lancée. Elle ne s’arrêtera plus.

Nous verrons que ce “Sturm und Drang” et ce “celtisme” britannique sont à replacer dans un contexte révolutionnaire dans la période 1780-1795 mais un révolutionnarisme qui tient compte des racines, tout en se montrant fort virulent dans ses critiques de l’absolutisme royal de l’Ancien Régime. Après Ossian, nous avons la renaissance du druidisme au Pays de Galles et l’émergence des Gorsedd, concours de poésie en langue galloise. Ailleurs en Europe, en dehors des régions où l’on a parlé des langues celtiques jusqu’à nos jours, l’archéologie tchèque (W. Kruta), hongroise (M. Szabo) et autrichienne s’est penchée sur les civilisations celtiques de la Tène et de Halstatt, découvrant un celtisme alpin et danubien, dont le 18ème siècle du “Sturm und Drang” et de l’“ossianisme” n’avait pas encore conscience

◊ ◊ ◊

Le Pan-celtisme actuel

Recension et source majeure de cet exposé: Peter Berresford Ellis, The Celtic Dawn – A History of Pan-Celticism, Constable, London, 1993.

Avant de parler de “pan-celtisme”, il convient préalablement de définir le terme, l’“ethnonyme” de “Celte”. Pour la plupart des celtisants ou des militants indépendantistes celtophones, est “Celte” seulement celui qui est locuteur d’une langue celtique, comme le gaëlique irlandais ou le gallois, le cornique ou le breton. A l’exclusion de tous les autres. Cette exclusivité celtophone a posé quelques problèmes, notamment quand les Galiciens et les Asturiens de la péninsule ibérique ont voulu adhérer au club des nations celtiques. Galiciens et Asturiens défendaient leurs positions en arguant qu’une émigration britannique (brythonique!), face à l’invasion des Angles, Jutes et Saxons, s’était installée dans le Nord-Ouest de l’Espagne, en même temps qu’en Bretagne. L’argument des adversaires de leur adhésion était de dire que les dialectes galiciens et asturiens (le “bable”) contenaient moins de mots d’origine celtique que le français ou l’anglais. De plus, le Nord-Ouest de la péninsule ibérique recèle encore d’autres ingrédients ethniques, suèves, wisigothiques, basques et alains. Sont cependant acceptés les locuteurs d’une des deux “linguae francae”, l’anglais et le français, si les postulants peuvent se dire d’origine gaëlique, cornique, bretonne ou galloise, parce que dans leurs régions des langues celtiques ont encore été parlées à l’époque médiévale ou post-médiévale.

Avant de parler de “pan-celtisme”, il convient préalablement de définir le terme, l’“ethnonyme” de “Celte”. Pour la plupart des celtisants ou des militants indépendantistes celtophones, est “Celte” seulement celui qui est locuteur d’une langue celtique, comme le gaëlique irlandais ou le gallois, le cornique ou le breton. A l’exclusion de tous les autres. Cette exclusivité celtophone a posé quelques problèmes, notamment quand les Galiciens et les Asturiens de la péninsule ibérique ont voulu adhérer au club des nations celtiques. Galiciens et Asturiens défendaient leurs positions en arguant qu’une émigration britannique (brythonique!), face à l’invasion des Angles, Jutes et Saxons, s’était installée dans le Nord-Ouest de l’Espagne, en même temps qu’en Bretagne. L’argument des adversaires de leur adhésion était de dire que les dialectes galiciens et asturiens (le “bable”) contenaient moins de mots d’origine celtique que le français ou l’anglais. De plus, le Nord-Ouest de la péninsule ibérique recèle encore d’autres ingrédients ethniques, suèves, wisigothiques, basques et alains. Sont cependant acceptés les locuteurs d’une des deux “linguae francae”, l’anglais et le français, si les postulants peuvent se dire d’origine gaëlique, cornique, bretonne ou galloise, parce que dans leurs régions des langues celtiques ont encore été parlées à l’époque médiévale ou post-médiévale.

Solidarités celtiques

On ne parlait pas de “celtisme” ou de “celtitude” avant la seconde partie du 18ème siècle. Cependant, pour l’historien du celtisme et écrivain Peter Berresford Ellis, Président de la “Celtic League” de 1988 à 1990, on peut repérer, tout au long de l’histoire médiévale des Iles Britanniques, des solidarités politiques inter-celtiques contre la prépondérance des éléments angles, saxons, jutes et normands, notamment quand il s’agit de porter secours à l’Ecossais Robert Bruce en 1314 ou d’aider les Tudor suite à la Guerre des Deux Roses au 15ème siècle. Richard III reçoit effectivement un appui de troupes corniques, galloises, écossaises et bretonnes. Quand les Tudor accèderont au trône d’Angleterre, ils oublieront leurs racines celtiques et se montreront plus anglais que les Anglais, tout simplement parce qu’il auront alors hérité du pouvoir central et que celui-ci, quel qu’il soit, s’oppose toujours à ses marges géographiques et ethniques.

Les pionniers de la redécouverte du fait celtique sont Edward Lhuyd, en Angleterre, dont les oeuvres paraissent en 1707. C’est lui qui réintroduit les termes “celte” et “celtique” dans le vocabulaire (d’abord philologique). Son travail est purement académique. En Bretagne, l’Abbé Pezron se penche pour la première fois sur la littérature celtique et amorce, encore timidement, la “vogue celtique”, qui prendra, comme on l’a vu, sa vitesse de croisière avec James McPherson (1736-1796). Tributaire de la mode lancée par le “Sturm und Drang” allemand, McPherson écrit des ballades et des poésies, attribuées à un barde du nom d’Ossian, qu’il aurait soi-disant traduites du gaëlique écossais. C’est un faux qui aura une postérité incroyable. L’engouement pour la poésie bardique atteint toutes les couches de la société: Napoléon était un lecteur fervent de McPherson. Bernadotte, le futur roi de Suède, figure au départ picaresque et époux d’une Irlandaise née à Marseille, nommera son fils héritier “Oscar”, du nom du fils d’Ossian. A la même époque, les Gallois celtisants organisent leur premier “Eistedfodd”, un festival de musique, de chants et de poésie celtique, ancêtre du fameux “festival inter-celtique de Lorient”.

Méchantes racines et bons nomades

Aujourd’hui, vu l’hostilité des idéologies dominantes aux racines, surtout dans l’espace linguistique francophone, on a tendance à dissocier complètement recours aux racines et volonté révolutionnaire: ne peut être “révolutionnaire” ou “progressiste” que celui qui s’arrache à ses racines, comme le réclame explicitement, sans la moindre nuance, un Bernard-Henri Lévy depuis son fameux “Testament de Dieu”, où, comme Moïse, il nous annonçait, sans rire, les nouvelles tables de la Loi, qu’un hypothétique Yahvé lui aurait confiées. Pour être acceptable, non condamnable, il faut être un “nomade”, un “vagabond” errant partout sur la planète: les “errants” sont les nouveaux Übermenschen pour ce fatras idéologique. Les braves enracinés, les nouveaux Untermenschen. Cette optique hostile à toutes racines est peut-être vraie pour la France, où le Club des Jacobins donnera le ton, et luttera contre les “patois” et les “pequenauds”: ce n’est pas vrai ailleurs et cela explique, notamment, le renversement unanime des révolutionnaires allemands les plus virulents (Fichte, Arndt, Jahn, etc.), qui prendront fait et cause contre la domination napoléonienne, quitte à s’allier aux rois. Cette optique franco-jacobine est fausse pour le monde celtique, où recours aux racines et volonté révolutionnaire ne faisaient qu’un. Dès 1789, Thomas Jones, un révolutionnaire anti-monarchiste, organise les premiers “Gorsedd”, les assemblées druidiques, dont on se gausse au départ. Cependant, tous s’y mettront rapidement avec enthousiasme, au Pays de Galles, en Cornouailles et en Bretagne. Iolo Morganwg lance, le 21 juin 1792, jour du solstice d’été, une assemblée annuelle des Bardes.

Idées républicaines et renaissance des langues

En 1820, se crée en Ecosse la “Celtic Society”, sous l’impulsion, notamment, du célèbre romancier Walter Scott, dont les opinions politiques sont républicaines. Il utilise l’anglais pour son oeuvre mais n’aborde que des thèmes hostiles à la monarchie d’origine normande, en opposant les Saxons (Ivanhoe, Robin des Bois) aux Normands. En Flandre, cette manière de présenter les choses sera reprise par Hendrik Conscience, qui y ajoute, consciemment ou inconsciemment, la thématique du Huguenot François Hotman: l’élément germanique est vecteur de liberté populaire (ou de fougue révolutionnaire — ce qui n’est pas le cas de Conscience, qui a l’appui de Léopold I), l’élément normand (chez Scott) ou capétien (chez Conscience) est synonyme d’absolutisme et de tyrannie. La “Celtic Society” de Walter Scott est à l’origine de deux revues, qui paraîtront jusqu’à la fin du 19ème siècle, le “Celtic Magazine”, et le “Celtic Monthly”. Ces publications se fixent deux buts: 1) promouvoir les idées républicaines; 2) promouvoir la renaissance des langues celtiques. La notion de “république”, que l’on répète inlassablement aujourd’hui en France, sur un ton incantatoire qui nous agace profondément en dehors des frontières de l’Hexagone, ne correspond dont pas du tout à l’idée républicaine véhiculée dans les pays celtiques et en Ecosse à l’époque de la révolution française.

En 1820, se crée en Ecosse la “Celtic Society”, sous l’impulsion, notamment, du célèbre romancier Walter Scott, dont les opinions politiques sont républicaines. Il utilise l’anglais pour son oeuvre mais n’aborde que des thèmes hostiles à la monarchie d’origine normande, en opposant les Saxons (Ivanhoe, Robin des Bois) aux Normands. En Flandre, cette manière de présenter les choses sera reprise par Hendrik Conscience, qui y ajoute, consciemment ou inconsciemment, la thématique du Huguenot François Hotman: l’élément germanique est vecteur de liberté populaire (ou de fougue révolutionnaire — ce qui n’est pas le cas de Conscience, qui a l’appui de Léopold I), l’élément normand (chez Scott) ou capétien (chez Conscience) est synonyme d’absolutisme et de tyrannie. La “Celtic Society” de Walter Scott est à l’origine de deux revues, qui paraîtront jusqu’à la fin du 19ème siècle, le “Celtic Magazine”, et le “Celtic Monthly”. Ces publications se fixent deux buts: 1) promouvoir les idées républicaines; 2) promouvoir la renaissance des langues celtiques. La notion de “république”, que l’on répète inlassablement aujourd’hui en France, sur un ton incantatoire qui nous agace profondément en dehors des frontières de l’Hexagone, ne correspond dont pas du tout à l’idée républicaine véhiculée dans les pays celtiques et en Ecosse à l’époque de la révolution française.

Ainsi, Thomas Muir, proclamé “Président d’Ecosse”, suite à une rébellion républicaine en 1797, fuit en Irlande où il est reçu au sein de la confrérie occulte des “United Irishmen”, opposés aux Anglais et à la monarchie (avec leurs collègues des “United Scotsmen” et des “United Englishmen”). Les “United Irishmen” se révolteront avec l’appui d’unités françaises débarquées en 1797 mais, contrairement aux clivages à l’oeuvre depuis le soulèvement catholique de gauche de Bernadette Devlin en 1972, les nationalistes-révolutionnaires des “United Irishmen” seront plutôt protestants que catholiques, ces derniers, inquiétés par les dérapages de la révolution française en Vendée et en Bretagne, seront plutôt loyalistes.

Des racines celtiques de l’idée républicaine en France

Autre indice, qui confirme la thèse de Peter Berresford Ellis: les députés républicains bretons de l’Assemblée Nationale française, Armand Kersaint et Lafayette (homme de paradoxes...!) réclament une intervention militaire ou navale pour sauver les républicains écossais de la défaite et de la répression. Ces députés bretons sont opposés au centralisme parisien et ne cessent de réclamer l’autonomie de la Bretagne, inaugurant ainsi un filon qui perdure jusque aujourd’hui dans le mouvement breton. Thomas Paine, Gaëlique écossais, rédige le premier manifeste des “Droits de l’Homme”: l’édition gaëlique connaîtra, à l’époque, un chiffre de vente et de diffusion plus important que sa version française, preuve que les Jacobins, les BHListes parisiens actuels et les chaisières du bazar droit-de-l’hommard, de Mitterrand à Hollande, se soucient comme d’une guigne des véritables droits de l’homme, qu’ils galvaudent au rang de pur slogan. Le premier manifeste des “Droits de l’Homme” a été rédigé par un militant, peut-être naïf, diront les conservateurs, mais dont les convictions républicaines ne peuvent être mises en doute ni la volonté d’émanciper ses contemporains, mais cette volonté n’est pas séparable d’un recours aux racines les plus profondes. Robert Price, autre militant celtique du Pays de Galles, écrit en 1776, suite à la révolution américaine, un manifeste “Civil Liberties” qui inspirera les rédacteurs de la première constitution républicaine française: il y a donc en celle-ci un élément républicain gallois. Price en a été l’inspirateur, ainsi que son propre maître Thomas Roberts. Les républicains celtisants insulaires sont donc, à un certain moment, en porte-à-faux par rapport aux Bretons, qui abandonnent l’idéal républicain vicié par les Jacobins et les centralistes parisiens qui refusent la reconstitution du Parlement de Bretagne, et adhèrent à la chouannerie royaliste.

L’oeuvre de Charles De Gaulle (1837-1880)

Au dix-neuvième siècle, le celtisme breton sera structuré par Charles De Gaulle (1837-1880), oncle du général de même nom et prénom. Natif de Valenciennes, dans le Hainaut annexé et toujours occupé, cet homme, malade et invalide, mourra dix ans avant la naissance de son neveu, que l’on prénommera Charles en son souvenir. Les De Gaulle, originaires du Hainaut mutilé et de la Flandre irrédente, ont des origines irlandaises, en la famille d’un certain Sean McCartan, Colonel d’une brigade irlandaise de l’armée royale française. Charles De Gaulle (numéro un) est un infirme: il est paralysé et habite au 282 de la Rue de Vaugirard à Paris. C’est dans ce logis, qu’il ne quittera pratiquement jamais, qu’il va tout imaginer, explique Peter Berresford Ellis. Il devient le secrétaire de “Breurez Breiz”, la société des poètes bretons de Paris, où il rencontre Théodor Hersart de la Villemarqué (1815-1895), qui a publié en 1836 le “Barzaz Breiz”, anthologie remarquée de chants populaires de la Bretagne. Les deux hommes sont également liés à l’Association Bretonne, fondée auparavant par Armand de la Rouerie en 1791. Elle avait pour objectif de restaurer l’autonomie de la Bretagne (comme avant 1532). De la Rouerie restera fidèle à la révolution française, en dépit de son départ pour l’Amérique, jusqu’à l’abolition du Parlement de Bretagne. Il meurt en 1793. Son Association est dissoute mais recréée en 1843, formulant les mêmes revendications. En 1858, elle est à nouveau dissoute par Napoléon III, bête noire des polémistes en Belgique à l’époque, sans doute pour cette hostilité à toute autonomie bretonne mais surtout pour son annexion, jugée totalement inacceptable à Bruxelles, de la Savoie et du Comté de Nice, encore deux fragments de l’ancienne Burgondie impériale détachés d’un Etat héritier de ce Saint-Empire: la crainte était grande de voir Napoléon III, comme auparavant Philippe le Bel ou Louis XIV, diriger ses efforts vers l’espace bas-lotharingien, après avoir grignoté l’espace burgonde ou haut-lotharingien. Charles De Coster, libertaire d’opinion, ne se lassera pas de fustiger ce “Napoléon-le-petit”, comme disait Victor Hugo en exil à Bruxelles, et le Philippe II de son “Tyl Uilenspiegel” est parfois une caricature de Napoléon III.

Charles De Gaulle le celtisant, est royaliste, catholique et conservateur, contrairement à bon nombre de celtisants des Iles Britanniques. Il fait basculer le mouvement breton, jusqu’aux années 60 du 20ème siècle, dans le camp conservateur, avec l’appui, il faut le dire, d’un roman à grand succès, celui d’Alexis-François Rio, intitulé “La petite Chouannerie” (1842). Ce roman donne le coup d’envoi à la volonté récurrente, en Bretagne, de suggérer une autre vision de l’histoire. La revue “Stur” d’Olier Mordrel, avant la seconde guerre mondiale, son livre “Le mythe de l’Hexagone”, les articles de la revue “Gwenn ha Du”, sont autant d’expressions de cette volonté. De Gaulle plaide pour la résurrection de la langue, comme les celtisants des Iles Britanniques s’efforcent de raviver le gallois ou le gaëlique irlandais. Les efforts de De Gaulle seront dès lors plus linguistiques que politiques. Autre petit fait intéressant à signaler: lorsque le Gallois Michael D. Jones fonde une colonie galloise en Patagonie, De Gaulle soutient le projet mais demande de respecter là-bas l’identité araucarienne: nous voyons là l’émergence d’un thème cher à Jean Raspail, la défense de toutes les racines, et au créateur de bandes dessinées Bilal, qui fait émigrer tout un village breton, hostile à des promoteurs immobiliers sans scrupules, vers la pampa argentine. De Gaulle veut une langue celtique unifiée, d’abord en Bretagne même, puis dans l’ensemble de l’espace celtophone. Sous son impulsion, les études celtiques sont enfin prises au sérieux en milieux académiques. Une véritable renaissance peut commencer, se consolider et être sûre de sa pérennité.

Les trois tendances du mouvement celtique

Trois tendances vont alors se juxtaposer dans le mouvement celtique, toutes nations particulières confondues:

1. Une tendance littéraire avec l’émergence d’une littérature d’inspiration celtique mais rédigée en français ou en anglais. William Butler Yeats en sera l’exemple le plus connu mais son ésotérisme, assez éthéré, sera critiqué notamment par la revue “Stur” en Bretagne, cet ésotérisme oblitérant toute référence directe au réel concret, tout recours fécond au “vécu” (Mordrel).

2. Une tendance purement philologique qui se focalisera sur la renaissance des langues et leur emploi dans la vie quotidienne et publique.

3. Une tendance politique, qui englobera le travail littéraire et le travail philologique mais les doublera de revendications politiques et sociales, articulées dans les parlements et dans la vie politique du Royaume-Uni surtout, dont la dévolution sous Blair, avec l’émergence de parlements autonomes gallois et écossais et les tentatives actuelles de faire aboutir un référendum pour l’indépendance de l’Ecosse sont les dernières manifestations.

Cens décent, “fixity of tenure”, Home Rule

La dimension politique du combat celtique, voire pan-celtique, va s’arc-bouter dans un premier temps sur un problème très important et fort épineux: la question agraire, suite notamment aux famines qui ont frappé l’Irlande. La question agraire n’est pas résolue dans le Royaume-Uni au 19ème siècle, ni en Irlande ni en Ecosse. Au Pays de Galles, elle se greffe sur le problème du “tithe”, soit le paiement d’une dîme au propriétaire terrien (généralement protestant et anglais). Le but des “Panceltes” qui veulent résoudre la question agraire est d’imposer aux latifundistes qu’ils se satisfassent d’un cens décent et qu’il acceptent la “fixity of tenure”, soit le droit des exploitants ruraux à ne pas être chassés de leur lopin. Ce combat sera notamment mené par William O’Brien (1852-1928), dont l’inspiration politico-culturelle était panceltique, mais dont l’action était concrète: il fut, outre un combattant pour le droit des petits paysans irlandais contre les propriétaires absents (les “absentee lords”), un défenseur de l’idée de “Home Rule”. Lloyd George, avant de détenir les plus hautes fonctions dans le Royaume-Uni, était partisan d’une alliance parlementaire entre députés gallois et irlandais (la périphérie contre le centre) et d’un “self-government” gallois, équivalent du Home Rule irlandais réclamé à Dublin. Dans le sillage de ce combat pour la question agraire et pour le Home Rule naît l’association culturelle “Conradh na Gaeilge”, visant la renaissance des langues dans la vie quotidienne: elle militera pour le bilinguisme dans les écoles.

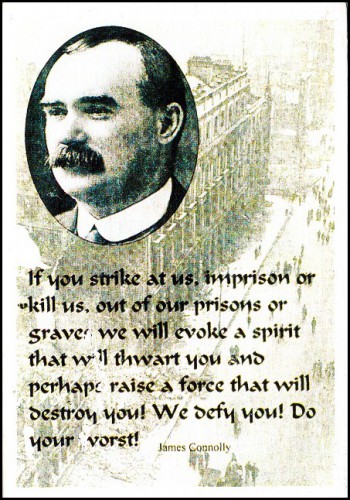

A l’aube du 20ème siècle, les anciennes structures panceltiques sont remplacées par le “Celtic Congress” puis par la “Celtic League”. Ce sont des organisations faîtières qui chapeautent tout le mouvement panceltique. La figure principale, la plus notable, dans le cadre de ces organisations a été le Dr. Douglas Hyde (1860-1949), issu directement du “Conradh na Gaeilge”. Il sera le premier président de l’Irlande indépendante en 1937. Avant cela, il fut le premier professeur d’irlandais moderne (“Modern Irish”) à l’Université de Dublin. Des tiraillements existaient dans le mouvement irlandais avant la première guerre mondiale: fallait-il privilégier le combat linguistique, en visant l’ancrage de l’irlandais moderne dans les réseaux d’enseignement? Ou fallait-il privilégier l’union panceltique? La majorité a privilégié le combat linguistique; le combat panceltique était jugé difficile voire impossible sur le plan purement pragmatique à l’époque: de plus, il se heurtait à des clivages religieux qu’on ne saurait minimiser; les Irlandais étaient majoritairement catholiques et puisaient dans les ressources de leur catholicisme des énergies pour combattre l’Angleterre, tandis que les Ecossais étaient majoritairement presbytériens et les Gallois, méthodistes. Dans ces réseaux, issus du “Conradh na Gaeilge”, s’activait un futur martyr de la cause irlandaise, Padraig Pearse (1879-1916), l’un des seize fusillés suite à l’insurrection des Pâques 1916. Pearse mêlait dans son oeuvre des références au passé païen d’avant la conversion de l’Irlande par Patrick à un catholicisme celtique de l’époque mérovingienne, dont l’idéalisme de Columcille, l’un des sauveteurs de l’héritage antique. Il développait une éthique du sacrifice, à laquelle il a eu le courage de ne pas se soustraire.