Pierre Le Vigan:

Limites et apories des hypothèses postmodernes

Une lecture de Michel Maffesoli

Si Michel Maffesoli, philosophe et sociologue, n’est pas le seul penseur de la postmodernité, il est certainement le plus connu et le plus emblématique de ceux qui ont promu cette notion. Est-ce une théorie ou une hypothèse ? Sans doute les deux. C’est une théorie au sens grec : c’est-à-dire une vision, une façon de voir. C’est aussi une hypothèse au sens où il conviendra d’examiner si elle rend compte du réel. Discutons-en. L’origine de cette discussion se trouve dans des articles publiés sur le site numérique Bvoltaire (Pierre Le Vigan, « Le mythe de la postmodernité heureuse face à la réalité », 20 octobre 2020 ; Michel Maffesoli, « La postmodernité tragique », 22 octobre 2020, qui est en bonne part une réponse à mon papier). J’avais développé l’idée que les communautés qu’affectionne Maffesoli, mais surtout dont il relève l’existence et le rôle croissant, c’était des communautés sans le commun (trop éphémères et passionnelles pour être durables), voire qu’elle étaient une communion sans le commun. La postmodernité qu’il décrivait me paraissait « heureuse », et plus heureuse que le réel ne l’était. En d’autres termes, je suggérais qu’il y avait une grande part de rêve, plus que de réel, dans le monde décrit par Michel Maffesoli. Ce à quoi le professeur Maffesoli me répondait qu’il ne prétendait pas la postmodernité heureuse, mais la disait tragique. Les termes du débat étaient ainsi renouvelés. Il est utile de le reprendre, sans prétendre l’épuiser.

Il sera donc question ci-après :

- de voir en quoi consiste l’hypothèse postmoderne de Michel Maffesoli,

- de la validité de cette hypothèse (ou théorie) postmoderne,

- de voir que l’hypothèse postmoderne est fondée sur l’analyse des limites de la modernité, et le constat de l’écart grandissant entre les paradigmes modernes et la réalité sociale observable,

- de nous interroger, en reprenant la méthode même de Maffesoli, sur les possibles limites de ses hypothèses postmodernes.

Nous essaierons de penser ces questions au « plein midi » de la réflexion. Maffesoli montre l’épuisement des paradigmes de la modernité. Qu’en est-il de son constat ? Pouvons-nous le suivre entièrement ? Nous nous interrogerons ensuite sur les insuffisances éventuelles des nouveaux paradigmes qu’il voit se mettre en place, ceux de la postmodernité. Est-ce tout à fait vrai ? Et surtout, les insuffisances de la postmodernité ne vont-elles pas apparaitre comme graves, quoi que fort différentes de celles de la modernité ?

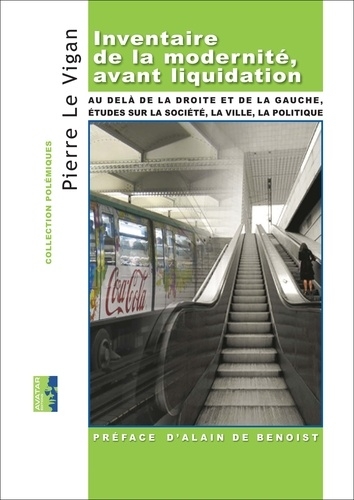

L’hypothèse postmoderne est que ce qui fait société est désormais le présentéisme, et le groupe, ou encore les tribus. C’est la reliance plus que l’appartenance, l’identification plus que l’identité, l’esthétique plutôt que la morale. L’éthique qui découle désormais de l’esthétique. Mais encore, le postmoderne, c’est l’émotion plus que la raison, ou, si on préfère, la raison sensible plus que la raison calculante. C’est l’empathie plus que le contrat écrit. C’est « ce qui est » plutôt que le « devoir-être » kantien. C’est le refus de la croyance au progrès : « Le point nodal de l’idéologie progressiste, dit Maffesoli, c’est l’ambition, voire la prétention, de tout résoudre, de tout améliorer afin d’aboutir à une société parfaite et à un homme potentiellement immortel. » (L’ère des soulèvements). Il s’agit de se libérer de cette prétention. D’autant que le progressisme est indissociable de l’utilitarisme (d’où les liens avec l’américanisation du monde) et qu’il ne tient aucun compte du besoin de symboles, de signes, d’emblèmes, qui font sens plus que le quantifiable. Une société a besoin d’intercesseurs, de totems, de saints, d’échelles qui vont du profane au sacré. Et non d’une coupure franche entre ces deux sphères. Postmodernité : « synergie de l’archaïsme et du développement technologique », dit encore Maffesoli (L’instant éternel, 2000). Cette nouvelle épistémé, comme disait Michel Foucault, ne laisse rien debout de la modernité : « Dégénérescence de quoi, sinon du mythe progressiste ? Corrélativement à l’idéologie du service public, ce progressisme s’emploie à justifier la domination sur la nature, à négliger les lois primordiales de celle-ci, et à construire un monde selon les seuls principes d’un rationalisme dont l’aspect morbide apparaît de plus en plus évident », écrit Maffesoli (L’ère des soulèvements). A partir de là, Maffesoli pône une écosophie, une philosophhie de l’écologie, comme l’avait initié Félix Guattari (Les Trois écologies, 1989 et Qu’est-ce que l’écosophie ? 1985-92, 2013). J’ai évoqué cette naissance d’une écologie philosophique dans Inventaire de la modernité avant liquidation (2007, préface d’Alain de Benoist).

L’hypothèse postmoderne est que ce qui fait société est désormais le présentéisme, et le groupe, ou encore les tribus. C’est la reliance plus que l’appartenance, l’identification plus que l’identité, l’esthétique plutôt que la morale. L’éthique qui découle désormais de l’esthétique. Mais encore, le postmoderne, c’est l’émotion plus que la raison, ou, si on préfère, la raison sensible plus que la raison calculante. C’est l’empathie plus que le contrat écrit. C’est « ce qui est » plutôt que le « devoir-être » kantien. C’est le refus de la croyance au progrès : « Le point nodal de l’idéologie progressiste, dit Maffesoli, c’est l’ambition, voire la prétention, de tout résoudre, de tout améliorer afin d’aboutir à une société parfaite et à un homme potentiellement immortel. » (L’ère des soulèvements). Il s’agit de se libérer de cette prétention. D’autant que le progressisme est indissociable de l’utilitarisme (d’où les liens avec l’américanisation du monde) et qu’il ne tient aucun compte du besoin de symboles, de signes, d’emblèmes, qui font sens plus que le quantifiable. Une société a besoin d’intercesseurs, de totems, de saints, d’échelles qui vont du profane au sacré. Et non d’une coupure franche entre ces deux sphères. Postmodernité : « synergie de l’archaïsme et du développement technologique », dit encore Maffesoli (L’instant éternel, 2000). Cette nouvelle épistémé, comme disait Michel Foucault, ne laisse rien debout de la modernité : « Dégénérescence de quoi, sinon du mythe progressiste ? Corrélativement à l’idéologie du service public, ce progressisme s’emploie à justifier la domination sur la nature, à négliger les lois primordiales de celle-ci, et à construire un monde selon les seuls principes d’un rationalisme dont l’aspect morbide apparaît de plus en plus évident », écrit Maffesoli (L’ère des soulèvements). A partir de là, Maffesoli pône une écosophie, une philosophhie de l’écologie, comme l’avait initié Félix Guattari (Les Trois écologies, 1989 et Qu’est-ce que l’écosophie ? 1985-92, 2013). J’ai évoqué cette naissance d’une écologie philosophique dans Inventaire de la modernité avant liquidation (2007, préface d’Alain de Benoist).

Maffesoli revendique de partir du présent, et de cesser d’en dénigrer la richesse au profit d’un « devoir-être » quelconque. Il faut partir de l’instant présent, de l’événement. C’est le kairos, le moment où il se passe quelque chose, où le pécheur, par exemple, a une prise. C’est pourquoi l’événement relève du simple, et de la fin des métaphysiques. L’ « œuvre d’art totale » qu’est le quotidien présent n’est pas la conjonction du beau, du bon, du vrai. Maffesoli n’est pas platonicien. Ce sentir commun, qui est la conquête et le partage du présent, est baroque plus que classique. Baroque au sens que lui donne Maffesoli : la métaphore de l’extase, de l’esthétique, de la recherche du beau, de la forme (cf. La transfiguration du politique, Livre de poche, p. 170-171). C’est-à-dire que ce baroque comporte peu de lignes droites. Il est rarement binaire. Il est contradictoriel, comme dit Stéphane Lupasco. On pourrait dire qu’il est dialectique, mais Maffesoli récuserait sans doute un terme qui sent trop son Hegel, et une philosophie de l’histoire qu’il n’est pas sienne.

Contradictoriel, ce ne veut pas dire seulement la juxtaposition des contraires, cela veut dire leur coincidence. C’est la coincidentia oppositorum de Nicolas de Cuse (De la docte ignorance). C’est pourquoi la raison efficace est forcément une raison sensible. Autrement, elle tourne à vide. Il ne s’agit pas détruire la raison (La destruction de la raison de Georg Lukacs, 1954), il s’agit de la remettre sur un sol. « Rien de grand ne s’est fait sans passion », disait Hegel (La raison dans l’histoire). Saint-Exupéry disait pour sa part : « On ne voit bien qu’avec le cœur. » L’idée est la même. S’appuyant sur cette hypothèse de la place du passionnel, du sensible, du ressenti, Michel Maffesoli va plus loin : il en fait la source de la morale telle qu’elle se réinvente. Le bien devient l’agréable, selon l’hédonisme de George Edward Moore. Une éthique se forge ainsi au-delà des identités. L’éthique est compatible avec le passage des frontières : nationales (je suis d’ici et aussi d’ailleurs), sexuelles (la bisexualité, les expériences « de l’autre côté de sa sexualité habituelle »), professionnelles (l’architecte en train de devenir boulanger, le banquier devenu gestionnaire de parc naturel, …). Ainsi, les identités sont moins importantes – et c’est notamment en cela que consiste le tournant postmoderne – que les identifications. Or, celles-ci sont éventuellement successives et multiples. Et surtout, elles sont un bricolage mental personnel. De ces expériences multiples nait ce que Michel Foucault appelait, peu de temps avant sa mort annoncée, une « esthétique de l’existence », fondé sur un usage raisonné des plaisirs, mais raisonné par la raison sensible. De cette esthétique nait une éthique. « Une morale sans obligation ni sanction », dit Maffesoli.

Contradictoriel, ce ne veut pas dire seulement la juxtaposition des contraires, cela veut dire leur coincidence. C’est la coincidentia oppositorum de Nicolas de Cuse (De la docte ignorance). C’est pourquoi la raison efficace est forcément une raison sensible. Autrement, elle tourne à vide. Il ne s’agit pas détruire la raison (La destruction de la raison de Georg Lukacs, 1954), il s’agit de la remettre sur un sol. « Rien de grand ne s’est fait sans passion », disait Hegel (La raison dans l’histoire). Saint-Exupéry disait pour sa part : « On ne voit bien qu’avec le cœur. » L’idée est la même. S’appuyant sur cette hypothèse de la place du passionnel, du sensible, du ressenti, Michel Maffesoli va plus loin : il en fait la source de la morale telle qu’elle se réinvente. Le bien devient l’agréable, selon l’hédonisme de George Edward Moore. Une éthique se forge ainsi au-delà des identités. L’éthique est compatible avec le passage des frontières : nationales (je suis d’ici et aussi d’ailleurs), sexuelles (la bisexualité, les expériences « de l’autre côté de sa sexualité habituelle »), professionnelles (l’architecte en train de devenir boulanger, le banquier devenu gestionnaire de parc naturel, …). Ainsi, les identités sont moins importantes – et c’est notamment en cela que consiste le tournant postmoderne – que les identifications. Or, celles-ci sont éventuellement successives et multiples. Et surtout, elles sont un bricolage mental personnel. De ces expériences multiples nait ce que Michel Foucault appelait, peu de temps avant sa mort annoncée, une « esthétique de l’existence », fondé sur un usage raisonné des plaisirs, mais raisonné par la raison sensible. De cette esthétique nait une éthique. « Une morale sans obligation ni sanction », dit Maffesoli.

L’éthique devient non plus un code, mais un style. Hermès (la métamorphose) alterne avec Hestia (le foyer). Le masculin aventureux alterne avec le féminin rassurant (mais il y a de l’homme dans la femme, et de la femme dans l’homme). L’éthique issue de l’esthétique n’a plus grand chose à voir avec celle qui est définie par un Dieu unique, ou par le Progrès, ou par la Loi, par l’Etat, ou par telle idéologie dite encore « grand récit », comme disait Jean-François Lyotard. Ce n’est plus un grand récit, mais c’est une vision du monde qui détermine la morale, ainsi que des « affinités électives » (Goethe), comme on le voit très bien dans les films de Jean-Pierre Melville, où les hommes se choisissent et choisissent leur destin. Le « but » de l’histoire globale a été mis entre parenthèses, comme l’epochè (suspension phénoménologique) de Husserl. Reste le présent, son incomplétude, reste le pas de côté par rapport aux impératifs de la « production ». Reste le sens de la destinée, du hasard de celle-ci, de l’ananké (destin, fatalité). Le destin, le fatum qui s’exprime par exemple dans le fado, ou dans la saudade, ou dans le tragique du tango (je renvoie à mon Front du cachalot où j’y consacre quelques notes), c’est le sens du divin social, d’un divin immanent.

Immanent renvoie à déjà-présent. Le présentéisme a deux faces : l’une peut être de se complaire dans le non événement du présent, dans l’inauthentique, l’autre peut être de voir, dans la banalité même, l’événement, l’événement et avènement de l’être, et le tragique même dans la mesure où le présent est ce qui ne peut pas durer. Le présentéisme est alors un immanentisme, peut être un bouddhisme, en tout cas un orientalisme, un asiatisme de la pensée qui contredit l’Occident comme philosophie de l’histoire, comme l’homme réduit à l’Histoire de son Progrès. Il se produit dans la postmodernité une « orientalisation » du monde qui consiste à se laisser « être soi-même », ici et maintenant (hic et nunc). Le terrorisme du progrès étouffe le corps social. Si la modernité a pu dire avec Hegel que « tout ce qui est réel est rationnel », alors il est incontestable qu’une postmodernité a raison de dire qu’il y a du réel irrationnel. L’immatérialité de l’émotion esthétique n’empêche pas qu’elle est tout à fait réelle et qu’elle a des effets sociaux et même politiques. Le présentéisme peut donc rimer avec un sédentarisme sans histoire, mais aussi avec le nomadisme et les semelles de vent, avec l’apprentissage par le voyage. Le rite est au carrefour de ces deux conceptions, car il scande le temps du présent et le fait sortir de lui-même sans nier ce temps dans sa banalité. C’est ce qu’exprime le mot de Nietzsche : « Ici on pourrait vivre, puisque l’on y vit ». Le rite « donne ses lettres de noblesse à la lenteur », dit Maffesoli, rejoignant Pierre Sansot. Alors que la raison est universelle, le rite est local et tribal.

L’habitus, notion que l’on trouve chez Thomas d’Aquin (et dont Pierre Bourdieu a fait un grand usage), et qui est l’hexis d’Aristote, c’est cela : l’éducation à la communication verbale et non verbale, l’acclimatation à un « ensemble de dispositions durables pour l’action et le langage », disait à peu de choses près Pierre Bourdieu. C’est une « connaissance du sang », dit David Herbert Lawrence (comme on pourrait le dire des gens qui se comprennent sans avoir besoin de se parler), qui complète la connaissance rationnelle, et bien souvent la précède. L’école sociologique du quotidien consiste à être attentif à cela, au plaisir et à la sagesse de l’apparence, et cette école est autant celle de Nietzsche que l’école de Chicago avec Erving Goffman, Isaac Joseph, Roger Bastide et ce qu’on a appelé la microsociologie, celle qui concerne « l’aventure de la grisaille » (Roger Caillois). Cette école étudie une grisaille qui peut être sublimée. « Etre ici est splendide » (7e Elégie de Duino, R-M Rilke). La vie s’approuve jusque dans les petites choses. La sociologie dans laquelle s’inscrit Maffesoli rehausse l’intérêt de l’étude du quotidien, le theatrum mundi, étude éclairée par les références que fait Georg Simmel au pont et à la porte : la porte protège l’intériorité, le pont ouvre sur l’extérieur. Cette sociologie du quotidien est une sociologie de l’instant présent, du moment vécu, dans laquelle les grands récits et les arrières-mondes perdent de leur importance, voire même cessent d’exister. Il s’agit de réhabiliter l’instant. Les émotions artistiques ne sont plus surplombantes, elles ne concernent plus l’individu, mais une socialité partagée. L’aura, dit Maffesoli, « enveloppe désormais le quotidien ». C’est une ambiance (Stimmung), dégagée par un lieu ou par un événement qui nous enveloppe, et nous fait plus humain parce que nous sommes plus avec les autres.

L’habitus, notion que l’on trouve chez Thomas d’Aquin (et dont Pierre Bourdieu a fait un grand usage), et qui est l’hexis d’Aristote, c’est cela : l’éducation à la communication verbale et non verbale, l’acclimatation à un « ensemble de dispositions durables pour l’action et le langage », disait à peu de choses près Pierre Bourdieu. C’est une « connaissance du sang », dit David Herbert Lawrence (comme on pourrait le dire des gens qui se comprennent sans avoir besoin de se parler), qui complète la connaissance rationnelle, et bien souvent la précède. L’école sociologique du quotidien consiste à être attentif à cela, au plaisir et à la sagesse de l’apparence, et cette école est autant celle de Nietzsche que l’école de Chicago avec Erving Goffman, Isaac Joseph, Roger Bastide et ce qu’on a appelé la microsociologie, celle qui concerne « l’aventure de la grisaille » (Roger Caillois). Cette école étudie une grisaille qui peut être sublimée. « Etre ici est splendide » (7e Elégie de Duino, R-M Rilke). La vie s’approuve jusque dans les petites choses. La sociologie dans laquelle s’inscrit Maffesoli rehausse l’intérêt de l’étude du quotidien, le theatrum mundi, étude éclairée par les références que fait Georg Simmel au pont et à la porte : la porte protège l’intériorité, le pont ouvre sur l’extérieur. Cette sociologie du quotidien est une sociologie de l’instant présent, du moment vécu, dans laquelle les grands récits et les arrières-mondes perdent de leur importance, voire même cessent d’exister. Il s’agit de réhabiliter l’instant. Les émotions artistiques ne sont plus surplombantes, elles ne concernent plus l’individu, mais une socialité partagée. L’aura, dit Maffesoli, « enveloppe désormais le quotidien ». C’est une ambiance (Stimmung), dégagée par un lieu ou par un événement qui nous enveloppe, et nous fait plus humain parce que nous sommes plus avec les autres.

*

La modernité a commencé par être un messianisme avec telos (but), puis un mouvement autogyre, un « messianisme sans telos » (Walter Benjamin), puis le messianisme lui-même s’est envolé et voici la postmodernité : le temps de l’éloge de la « vie immédiate », dont parle Paul Eluard. La « vie immédiate », c’est la vie pleinement déjà-là, sans arrière-monde (Clément Rosset a été le philosophe de cette vie immédiate). C’est le concret du quotidien au lieu de l’abstraction de l’histoire. Le particulier plus que l’universel. Avec cette sociologie du quotidien et du présent (d’où le terme de présentéisme), c’est toute la philosophie de l’identité, des substances immuables qui en prend un coup. C’est la métaphysique de la subjectivité (Descartes) qui s’effondre, et dont le fondement était de faire du « Je » l’élement central de la représentation de toute chose. C’est l’adieu à une métaphysique du sujet qui est aussi une philosophie de la conscience de soi comme moi séparé des autres. Cette conception scindée de la chose pensante et de la chose pensée est de moins en moins audible. « L’identité n’est jamais, du point de vue sociologique, qu’un état de choses simplement relatif et flottant », dit Max Weber (Essais sur la théorie de la science). Theodor Adorno, qui n’était pas ennemi de la raison, constatait pourtant : « C’est déjà une insolence de dire ’’Je’’ ».

L’individu à l’identité figée fait place à la personne (persona), qui peut avancer masquée, le masque étant une façon de préserver son « quant à soi » par rapport aux injonctions. « Tout ce qui est profond aime le masque… tout esprit profond a besoin d’un masque. Je dirai plus encore : autour de tout esprit profond croit et s’épanouit sans cesse un masque », dit Nietzsche. Entendons-nous : quand on parle de masque social, il ne s’agit aucunement de faire l’apologie du masque physique imposé dans le cadre de la dictature sanitaire covidienne, mais du droit de chacun de ne pas se dévoiler devant n’importe qui, a fortiori devant les autorités administratives et politiques. La conception classique de l’identité renvoie à l’individualisme, tandis que la conception postmoderne met l’accent sur les identifications, ou encore les « figures » (Gestalt), qui peuvent être multiples, contradictoires et successives. C’est une conception holiste de la personne. On peut figurer cela par des rapports aux figures du masculin et du féminin. Civilisation et technique sont du côté du masculin, culture et relation sont du coté du féminin, et du côté de l’origine (ce qui est logique). Le dramatique est du côté de l’histoire, le tragique du côté du présent et du quotidien. Le dramatique de l’histoire et de la technique, qui prétend avoir une solution à tout, s’oppose au tragique du quotidien, qui prend note du contradictoriel sans solution. Apollon se veut clair, rationnel, éolien, ouranien (ouranos : divinité du ciel), céleste, aérien, et est du côté du masculin, Dionysos est souterrain, chtonien, (chton renvoie à la terre), et du côté du féminin. Apollon, c’est le politique, Dionysos, c’est l’ambiance, le climat mental, l’atmosphère.

Masculin/Féminin. Animus/Anima. « Animus » est le logos, la part masculine des humains. « Anima » est le souffle, la part féminine des humains. Il s’agit de deux polarités mais bien plus encore de complémentarités. Ce sont, commes les dioscures, des dieux jumeaux. Voilà qui represente le mouvement même, biface, de l’identité. Quand l’un est mort, l’autre est vivant. Apollon, c’est l’arc, c’est le tir, et c’est le chant qui unifie la communauté, et Dionysos, c’est le bouc, ce sont les humeurs de dépenses, d’orgie, mais c’est aussi le baton autour duquel le lierre s’enroule et trouve son unité. Avec la postmodernité, le nomadisme médiéval revient, et fait suite à la fixité de la modernité et à la lourdeur de ses grands complexes industriels et de ses grands ensembles. Le nomadisme, c’est « l’échappée belle », l’échappée hors des sentiers battus. C’est ce qu’André Gide appelait « la force de l’arrachement ». C’est l’ouverture à l’étrangeté. « Laissons l’inattendu surprendre l’attendu », disait René Char. C’est une autre façon d’exister. Nietzsche avait bien perçu la force qu’il faut pour affrontrer l’errance. « Imprimer au devenir le caractère de l’être, c’est une preuve suprême de puissance » (La volonté de puissance).

Le pouvoir de plus en plus éloigné et abstrait ne fait plus rêver. La vie est ailleurs. Le peuple – et pas seulement les errants – fait sécession. Enfin, face à la modernité comme panopticon, visibilité de nos vies par les institutions, des stratégies d’évitement se mettent en place. L’esprit des chemineaux, éteint depuis quelque 150 ans (voir Bertrand Tavernier, Le juge et l’assassin, 1976), revient, sous une formé évidemment différente. Il s’agit, par la flanerie, d’éviter l’assujetissement au monde de la production. D’autant que cheminer, c’est toujours être en quête de quelque chose, ou fuir quelque chose, ce qui n’est pas très différent, comme on le voit dans le chef d’œuvre de Wim Wenders, Paris, Texas (1984). C’est une forme de rebellion passive, au moment où plus grand monde ne croit que les révolutions soient possibles et même souhaitables. L’errance spatiale va avec les rencontres rapides, avec la « dérive des sentiments » (Yves Simon) et, là aussi, le cinéma nous en donne une belle illustration avec Easy rider de Dennis Hopper (1969), avec Taxi Driver de Martin Scorsese (1976), qui montre l’épuisement de la modernité qui enferme chacun dans sa solitude. Ces errances construisent un monde bien plus qu’elles ne fuient le monde. Elles peuvent être un enracinement dynamique, comme l’a étudié Elisée Reclus qui, ce n’est pas un hasard, était socialiste libertaire, tout comme son frêre Onésime Reclus.

Le pouvoir de plus en plus éloigné et abstrait ne fait plus rêver. La vie est ailleurs. Le peuple – et pas seulement les errants – fait sécession. Enfin, face à la modernité comme panopticon, visibilité de nos vies par les institutions, des stratégies d’évitement se mettent en place. L’esprit des chemineaux, éteint depuis quelque 150 ans (voir Bertrand Tavernier, Le juge et l’assassin, 1976), revient, sous une formé évidemment différente. Il s’agit, par la flanerie, d’éviter l’assujetissement au monde de la production. D’autant que cheminer, c’est toujours être en quête de quelque chose, ou fuir quelque chose, ce qui n’est pas très différent, comme on le voit dans le chef d’œuvre de Wim Wenders, Paris, Texas (1984). C’est une forme de rebellion passive, au moment où plus grand monde ne croit que les révolutions soient possibles et même souhaitables. L’errance spatiale va avec les rencontres rapides, avec la « dérive des sentiments » (Yves Simon) et, là aussi, le cinéma nous en donne une belle illustration avec Easy rider de Dennis Hopper (1969), avec Taxi Driver de Martin Scorsese (1976), qui montre l’épuisement de la modernité qui enferme chacun dans sa solitude. Ces errances construisent un monde bien plus qu’elles ne fuient le monde. Elles peuvent être un enracinement dynamique, comme l’a étudié Elisée Reclus qui, ce n’est pas un hasard, était socialiste libertaire, tout comme son frêre Onésime Reclus.

Enracinement dynamique : ce qui peut se dire très simplenent comme « Deviens ce que tu es » (Pindare). Cette errance peut aussi être épisodique et renvoie à la part d’ombre de chacun, comme les échappées de Pier Paolo Pasolini. Comme l’a bien vu Heidegger, c’est la solitude, c’est l’errance qui nous jette « dans la vaste proximité de l’essence de toutes choses » (« La chose », conférences de Brême, 1949). Le moderne ne s’y trompe pas. « Le sédentaire, rappelle Maffesoli citant Theodor Adorno, envie l’existence des nomades ». Avec le postmoderne, c’est le retour de l’homo viator, de l’itinérant, des « pérégrinations » d’Augustin, de l’homme pèlerin de lui-même. Il faut savoir être en exil. Le voyage, et l’itinérance, c’est l’exil (ce qu’avait bien compris Dominique de Roux). Ce sont des moments nécessaires. Se détacher de soi et des autres pour mieux retrouver et les autres et soi. Qui dit errance dit débordement, et il faut parfois déborder de soi. Au risque, surtout si le nomade est dans le désert, de tomber dans le prophétisme, qui prospère dans les déserts physiques, mais aussi dans les déserts intérieurs. L’itinérant est une forme de rebelle, et « le rebelle a la liberté du loup », dit Ernst Jünger. Voici venu le temps d’une forme de rebelle, ou d’une forme de fou, ou le loup fou, comme les personnages de Howard Phillips Lovecraft, dont on dit qu’il aurait été inspiré par John Milton. L’homme, alors, devient à lui-même son propre loup. C’est le mythe du loup-garou.

L’itinérant, c’est « l’homme sans côteries » de Cioran. Mais l’errance n’est pas simple. S’égarer est un travail. « Il y a une culture du chemin », dit Augustin Berque. Il faut savoir « marcher à l’étoile » comme dit Heidegger. « Mettre au monde une étoile dansante... », dit Nietzsche. Il faut avoir le sens de l’illimité (Anaximandre), mais aussi, dans une microsociologie des territoires, le sens de l’ordonnancement (Anaximène). Il faut savoir que partout menace le Khaos, qui est la béance sans borne, au contraire de la béance rassurante de la féminité. Béance qui n’est autre que la vie même. Il faut avoir le sens du retrait car seul le retrait permet l’éclosion de l’être. Il faut sentir l’Ether, le halo qui entoure les relations dans un groupe.

***

Complexe, approfondie, la vision de la société qui est celle de Maffesoli se laisse néanmoins résumer. Nous en avons vu les points saillants : défiance croissante envers les idéologies du progrès, scepticisme vis-à-vis de la politique, souci de ne pas réduire sa vie à la dimension historique (une préoccupation qu’avait déjà Albert Camus) ou à la dimension productive, retour à des attaches communautaires (certes complètement recomposées par rapport à la période précédente, mais à l’encontre des thèses sur l’individualisme et « l’ère du vide » de Gilles Lipovetsky). Les inflexions repérées par Maffesoli constituent un décrochage par rapport à la modernité. Ce décrochage concernerait l’immense majorité de notre peuple. Nous entrerions ainsi en masse dans la postmodernité. En tout cas dans une forme de celle-ci. Il ne resterait que les élites à croire encore au progrès, à la science, au grand récit (moderne) comme quoi « demain sera toujours mieux qu’aujourd’hui ». Ceci alimente bien sûr la thèse de l’auteur comme quoi il y a une coupure croissante entre le peuple et les élites. Deux mondes s’ignorent et se tournent le dos.

Mais l’abandon des idéaux de la modernité est-il si total dans le peuple lui-même ? Le soutien non négligeable de toute une partie de la population à une politique vaccinale délirante s’agissant d’une maladie covidienne à très faible taux de létalité laisse perplexe. D’autre part, je ne suis sans doute pas le seul à avoir entendu nombre de gens (hors des élites) dire que « nous ne sommes plus au Moyen Age », à propos de telle ou telle évolution sociétale contestable, et être par ailleurs complétement aveugle à la tyrannie croissante de notre pouvoir politique, à son caractère de plus en plus policier, arbitraire et antidémocratique. Or, que sont ces propos aveugles à la tyrannie, et s’enthousiasmant niaisement parce que « nous ne sommes plus au Moyen Age », si ce n’est des formes renouvelées de l’increvable croyance au Progrès ? Je ne demande qu’à croire que la religion du progrès est morte, et à fêter sa disparition, mais est-ce si sûr ? De même, s’il est incontestable que les grands récits politiques sont en voie d’épuisement, ne faut-il pas nuancer ? A droite, un grand récit simpliste de l’identité – nous avons toujours été Européens et seule l’Europe a nourri l’Europe – prend le pas sur les théories plus profondes et plus subtiles (comme celles d’Alain de Benoist, Nous et les autres, Krisis, 2007). A gauche, les théories transgenres et les délires de l’intersectionnalité (quel recul par rapport à Marx, mais aussi par rapport à Michel Foucault !) ne sont-elles pas un nouveau grand récit, une « identité de l’anti-identité », le grand récit d’un « homme sans qualités » (Robert Musil) et d’un « homme sans gravité » (Charles Melman), sans déterminations, refusant tous les héritages, toutes les transmissions, dans un monde de la table rase ?

Mais l’abandon des idéaux de la modernité est-il si total dans le peuple lui-même ? Le soutien non négligeable de toute une partie de la population à une politique vaccinale délirante s’agissant d’une maladie covidienne à très faible taux de létalité laisse perplexe. D’autre part, je ne suis sans doute pas le seul à avoir entendu nombre de gens (hors des élites) dire que « nous ne sommes plus au Moyen Age », à propos de telle ou telle évolution sociétale contestable, et être par ailleurs complétement aveugle à la tyrannie croissante de notre pouvoir politique, à son caractère de plus en plus policier, arbitraire et antidémocratique. Or, que sont ces propos aveugles à la tyrannie, et s’enthousiasmant niaisement parce que « nous ne sommes plus au Moyen Age », si ce n’est des formes renouvelées de l’increvable croyance au Progrès ? Je ne demande qu’à croire que la religion du progrès est morte, et à fêter sa disparition, mais est-ce si sûr ? De même, s’il est incontestable que les grands récits politiques sont en voie d’épuisement, ne faut-il pas nuancer ? A droite, un grand récit simpliste de l’identité – nous avons toujours été Européens et seule l’Europe a nourri l’Europe – prend le pas sur les théories plus profondes et plus subtiles (comme celles d’Alain de Benoist, Nous et les autres, Krisis, 2007). A gauche, les théories transgenres et les délires de l’intersectionnalité (quel recul par rapport à Marx, mais aussi par rapport à Michel Foucault !) ne sont-elles pas un nouveau grand récit, une « identité de l’anti-identité », le grand récit d’un « homme sans qualités » (Robert Musil) et d’un « homme sans gravité » (Charles Melman), sans déterminations, refusant tous les héritages, toutes les transmissions, dans un monde de la table rase ?

Reprenons l’hypothèse de Michel Maffesoli : fin de la modernité, sauf chez les élites. Est-ce si sûr ? La modernité calculatrice, scientiste est-elle morte ? La facilité avec laquelle nombre de nos concitoyens ont fait confiance à un soi disant « conseil scientifique », qui ne représente aucunement la diversité des points de vue sérieux quant au Covid, peut nous laisser perplexe. Sommes-nous vraiment sortis du scientisme, et du scientisme officiel, qui n’est autre que l’obscurantisme scientiste ? Ne sommes nous pas en pleine pensée magique du progressisme en pensant qu’il faut éradiquer une maladie par un vaccin plutôt que soigner, prévenir, guérir ? (tout comme Himmler voulait exterminer tous les moustiques du IIIe Reich. Voir Frédéric Rouvillois, Crime et utopie, 2014). C’est toujours le fantasme (moderne) de solution « définitive » plutôt que d’améliorations patientes. Pour le coup, Maffesoli y insiste, il faut s’accorder au présent. Bien. Mais faut-il pour autant s’accommoder de tout. Viser à transformer l’existant, mais sans promettre « lendemains qui chantent » et « homme nouveau » : je crois que cela est nécessaire. Surtout, un autre aspect doit être abordé. Et c’est peut-être le plus important. Qu’en est-il des contreparties de la postmodernité ? Retour des liens communautaires que Maffesoli appelle joliment tribalisme, primauté du sensible sur le calcul, présentéisme plutôt que culte du progrès. Oui. Mais n’y a-t-il pas des choses perdues à mesure que montent ces totems de la postmodernité ? Cette question peut être envisagée sous deux angles. Un angle considère que cela n’entraine pas forcément un accroissement des désordres, c’est-à-dire notamment des violences du fort au faible. C’est le point de vue anarchiste au sens de Proudhon et d’Elisée Reclus, à savoir qu’il serait possible d’aller vers un ordre sans Etat, ou du moins un ordre avec moins d’Etat (l’anarchie sans le désordre). Un autre point de vue est moins optimiste. Il part d’un postulat (ou d’une intuition puisque les sciences humaines ne sont pas des sciences). Cette intuition, c’est que la vie est un jeu à somme nulle. En d’autres termes, ce qui serait investi comme énergie sociale – la puissance populaire dont parle justement Maffesoli – amènerait à des désinvestissements massifs dans d’autres domaines. Le tribalisme ne serait-il pas un individualisme au carré, étendu à la tribu, un égoïsme de groupe, un narcissisme de groupe ? La tribu peut être un élargissement, mais comment ne pas voir qu’elle peut être aussi un rétrecissement : « Les gens ne trouvent plus leur âme personnelle et adoptent la première âme de groupe qui se présente à eux et qui leur déplait le moins », dit Robert Musil.

Le présentéisme pose également bien des questions. Il est bon que l’homme ne soit jamais réduit à ce qu’il est comme acteur historique. Mais l’homme est aussi un animal politique et donc historique. Ce qui est public, et ce qui est politique ne doit pas se résumer à ce qui est étatique, mais l’Etat doit être le point de concentration des conflits qui se soldent inévitablement par une décision. Celle-ci doit appartenir au peuple, et celui-ci est forcément le dépassement des tribus. « L’économie, c’est fini », dit souvent Maffesoli. « Nous allons vers le retour du spirituel » (Cnews. Face à l’info, 9 mars 2020). Depuis longtemps, Maffesoli explique que la crise est sociétale plus qu’économique. Il faut comprendre cela comme une divergence entre le sociétal et l’économique. Oui. Mais cela n’implique pas un allègement de la domination de l’économie sur nos vies, mais une tentative du pouvoir, au contraire, d’adapter l’homme à l’économie. C’est en ce sens que l’économisme devient totalitaire. La question de la production et de la répartition des richesses reste centrale dans toutes les sociétés. Elle détermine qui domine dans telle nation et qui domine dans le monde. En fait, quand on dit que nos sociétés sont dominées par l’économie, cela veut dire qu’elles sont dominées par le culte de la croissance et la religion du libre échange mondial. L’économie pourrait être au service d’objectifs d’indépendance économique, et d’autarcie, de solidarité nationale, et cela aurait une toute autre signification. Si sortir de l’économisme, c’est sortir du règne du quantitatif, c’est une bonne chose, mais si c’est sortir de la lucidité quant à l’importance de l’économie pour l’indépendance et la liberté d’une nation et d’un peuple, c’est une catastrophe. Maitriser l’économie pour ne pas être le jouet de fonds de pension, de multinationales ou de puissances étrangères, c’est un impératif. Il est bon de se donner comme objectif de ne pas « perdre sa vie à la gagner », mais l’Etat doit aussi avoir une visée collective, qui est la force et la souveraineté économique de notre nation. Sortir de l’économisme, c’est ne laisser le pouvoir ni aux « experts », ni aux hommes d’argent, c’est reprendre le pouvoir sur l’économie. Le temps libre doit devenir un temps non seulement libéré de la production, mais aussi de la consommation. Le temps libéré ne doit pas être principalement le temps des loisirs marchands, mais celui qui permet de vivre « la présence désintéressée à l’être dans la vibration de l’instant », dit André Gorz dans une belle formule (cité par Catherine Marin, Reporterre, 15 juin 2021). Faire sécession de l’économie, par exemple se contenter d’un revenu universel pour tous, n’est-ce pas laisser le pouvoir aux puissances du Capital ?

Le présentéisme pose également bien des questions. Il est bon que l’homme ne soit jamais réduit à ce qu’il est comme acteur historique. Mais l’homme est aussi un animal politique et donc historique. Ce qui est public, et ce qui est politique ne doit pas se résumer à ce qui est étatique, mais l’Etat doit être le point de concentration des conflits qui se soldent inévitablement par une décision. Celle-ci doit appartenir au peuple, et celui-ci est forcément le dépassement des tribus. « L’économie, c’est fini », dit souvent Maffesoli. « Nous allons vers le retour du spirituel » (Cnews. Face à l’info, 9 mars 2020). Depuis longtemps, Maffesoli explique que la crise est sociétale plus qu’économique. Il faut comprendre cela comme une divergence entre le sociétal et l’économique. Oui. Mais cela n’implique pas un allègement de la domination de l’économie sur nos vies, mais une tentative du pouvoir, au contraire, d’adapter l’homme à l’économie. C’est en ce sens que l’économisme devient totalitaire. La question de la production et de la répartition des richesses reste centrale dans toutes les sociétés. Elle détermine qui domine dans telle nation et qui domine dans le monde. En fait, quand on dit que nos sociétés sont dominées par l’économie, cela veut dire qu’elles sont dominées par le culte de la croissance et la religion du libre échange mondial. L’économie pourrait être au service d’objectifs d’indépendance économique, et d’autarcie, de solidarité nationale, et cela aurait une toute autre signification. Si sortir de l’économisme, c’est sortir du règne du quantitatif, c’est une bonne chose, mais si c’est sortir de la lucidité quant à l’importance de l’économie pour l’indépendance et la liberté d’une nation et d’un peuple, c’est une catastrophe. Maitriser l’économie pour ne pas être le jouet de fonds de pension, de multinationales ou de puissances étrangères, c’est un impératif. Il est bon de se donner comme objectif de ne pas « perdre sa vie à la gagner », mais l’Etat doit aussi avoir une visée collective, qui est la force et la souveraineté économique de notre nation. Sortir de l’économisme, c’est ne laisser le pouvoir ni aux « experts », ni aux hommes d’argent, c’est reprendre le pouvoir sur l’économie. Le temps libre doit devenir un temps non seulement libéré de la production, mais aussi de la consommation. Le temps libéré ne doit pas être principalement le temps des loisirs marchands, mais celui qui permet de vivre « la présence désintéressée à l’être dans la vibration de l’instant », dit André Gorz dans une belle formule (cité par Catherine Marin, Reporterre, 15 juin 2021). Faire sécession de l’économie, par exemple se contenter d’un revenu universel pour tous, n’est-ce pas laisser le pouvoir aux puissances du Capital ?

Un autre point mérite des éclaircissements. Maffesoli développe la pensée d’une République française comme mosaïque. Bien entendu, comment ne pas reconnaitre la diversité des pays de France, de ses métiers, de ses provinces ? Toutefois, l’éloge du parcellaire ne laisse t-il pas subsister de petites niches de particularités, certes sympathiques, mais anecdotiques et résiduelles ? Ne faut-il pas qu’une politique des nations d’Europe s’oppose au rouleau compresseur de la mondialisation libérale capitaliste pour sauver vraiment les diversités en Europe ? Voulons-nous être une Chine avec un peu plus de variété de fromages ou autre chose que la Chine ? Un pays, c’est de la diversité (et nous n’en manquons pas avec l’immigration de masse, mais avec la France elle-même, du Béarn à la Picardie, de la Bretagne à la Franche-Comté) mais un pays, c’est aussi et surtout du commun. Du commun dans le passé, du commun dans l’avenir projeté ensemble. Ce commun, on peine à le trouver chez Michel Maffesoli. Pourtant, le commun ne suppose pas l’homogénéisation de tout, il suppose que, au-delà du divers, il y ait quelque chose en partage. Or, en dehors d’une sous culture mondialisée plus ou moins américaine et en tout cas anglophone, ce commun n’a pas grand-chose de français. On notera, en réponse aux allergiques aux « hussards noirs de la République » (qui ont disparu depuis plus de 50 ans et dont je ne garde pas de mauvais souvenirs) que ce qui a tué la diversité de la France, c’est beaucoup moins l’enseignement soi-disant uniforme des instituteurs et professeurs de notre jeunesse, c’est beaucoup moins la République jacobine (qui ne l’est plus du tout depuis les lois de décentralisation de 1982-83) que la modernité, ses pavillons tous identiques, ses hypermarchés, ses « entrées de ville » avec les grandes surfaces de cuisines, de pneus, de meubles. Sans oublier ses « grands ensembles » de logements des années 1950-1973.

En d’autres termes, l’homogénéisation moderne a débouché sur une « archipellisation » (Jérôme Fourquet) postmoderne de la société française. Trop d’uniformité a amené plus de communautés repliées sur elles-mêmes (l’islam importé devenant trop souvent une religion sans culture car hors sol), plus d’américanisation – le seul « commun » qui se soit développé – et moins de nation. Déconstruite par le bas (baronnies locales et immigration), la France a été en même temps déconstruite par le haut, puisque l’Union européenne a favorisé les régions plutôt que les nations, plus facilement instrumentalisables par la technocratie. Le commun a disparu. Et le commun ce ne sont pas seulement les services publics (qui sont un élement du commun), c’est le sentiment d’être un peuple. La technocratie a creusé un abime entre la vie de l’Etat et la vie des gens. La technocratie ne sait que produire une « rationalisation de l’existence » (Max Weber), qui va au rebours de la vie et l’appauvrit. La technocratie ne connait que ce que Walter Benjamin appelait « le temps homogène et vide des institutions ». L’administration des choses remplace tout rapport vivant entre le politique et le peuple. C’est en ce sens que la révolte des Gilets jaunes, une jacquerie comme nous n’en avions pas connu depuis longtemps, anesthésié que nous étions par le confort moderne, une révolte aussi de la fierté des classes populaires a été à la fois une révolte de classe et une révolte identitaire (non pas au sens où il n’y aurait pas eu d’immigrés de couleur dans les Gilets jaunes, mais au sens où il n’y a eu que des immigrès intégrés, partie prenante du monde du travail, au côté des travailleurs français). Avec l’aspiration à l’intervention directe dans la politique, avec la revendication du référendum d’initiative populaire, la révolte des Gilets jaunes a réconcilié Marx et Rousseau. Marx parce qu’elle relève d’une analyse de classe : la solution aux problèmes des Gilets jaunes est bel et bien la destruction du système capitaliste de propriété privée des grands moyens de production et d’échange. Rousseau parce qu’elle montre un besoin d’être citoyen, un besoin de démocratie directe, un refus du cosmopolitisme qui n’est qu’un autre nom du déracinement, qui est la marotte des élites, mais est un instrument de liquidation du peuple de France.

En d’autres termes, l’homogénéisation moderne a débouché sur une « archipellisation » (Jérôme Fourquet) postmoderne de la société française. Trop d’uniformité a amené plus de communautés repliées sur elles-mêmes (l’islam importé devenant trop souvent une religion sans culture car hors sol), plus d’américanisation – le seul « commun » qui se soit développé – et moins de nation. Déconstruite par le bas (baronnies locales et immigration), la France a été en même temps déconstruite par le haut, puisque l’Union européenne a favorisé les régions plutôt que les nations, plus facilement instrumentalisables par la technocratie. Le commun a disparu. Et le commun ce ne sont pas seulement les services publics (qui sont un élement du commun), c’est le sentiment d’être un peuple. La technocratie a creusé un abime entre la vie de l’Etat et la vie des gens. La technocratie ne sait que produire une « rationalisation de l’existence » (Max Weber), qui va au rebours de la vie et l’appauvrit. La technocratie ne connait que ce que Walter Benjamin appelait « le temps homogène et vide des institutions ». L’administration des choses remplace tout rapport vivant entre le politique et le peuple. C’est en ce sens que la révolte des Gilets jaunes, une jacquerie comme nous n’en avions pas connu depuis longtemps, anesthésié que nous étions par le confort moderne, une révolte aussi de la fierté des classes populaires a été à la fois une révolte de classe et une révolte identitaire (non pas au sens où il n’y aurait pas eu d’immigrés de couleur dans les Gilets jaunes, mais au sens où il n’y a eu que des immigrès intégrés, partie prenante du monde du travail, au côté des travailleurs français). Avec l’aspiration à l’intervention directe dans la politique, avec la revendication du référendum d’initiative populaire, la révolte des Gilets jaunes a réconcilié Marx et Rousseau. Marx parce qu’elle relève d’une analyse de classe : la solution aux problèmes des Gilets jaunes est bel et bien la destruction du système capitaliste de propriété privée des grands moyens de production et d’échange. Rousseau parce qu’elle montre un besoin d’être citoyen, un besoin de démocratie directe, un refus du cosmopolitisme qui n’est qu’un autre nom du déracinement, qui est la marotte des élites, mais est un instrument de liquidation du peuple de France.

Il y a eu, avec les Gilets jaunes, une aspiration au retour du politique, c’est-à-dire à ce qui est centripète. Maffesoli sous-estime ou nie cet aspect : « Le mouvement des Gilets jaunes est un soulèvement populaire, sans projet politique, sans revendications bien définies, traduisant essentiellement un besoin d’être ensemble et de le manifester dans l’espace public. » (Bvoltaire, 26 mai 2021). Etre-ensemble, oui, mais pas seulement. C’est ne voir du politique que dans ce qui relève de programmes bien définis. A ce compte là, la prise de la Bastille, les Journées du 20 juin 1792, et la prise des Tuileries le 10 août suivant (dont je ne méconnais pas une seconde les atrocités mais ce n’est pas le problème) n’étaient pas politiques. C’est une vision trop restrictive. Il y avait avec les Gilets jaunes une volonté de remettre de la centralité dans les décisions politiques. Ce à quoi aspire le peuple, c’est à renouveler l’alliance du peuple et de l’Etat contre la classe dominante, les seigneurs au début du Moyen Age, puis la bourgeoisie faisant suite à une noblesse domestiquée à Versailles. Or, qui veut empêcher le peuple de redevenir peuple, de redevenir un acteur politique ? Ce sont les élites. Ce sont elles qui veulent balkaniser la société française, s’accomodant déjà très bien dans certains quartiers de la fusion entre gangsterisme, ethnicisme et blanchiment d’argent sale.

*

De quoi souffre la France ? Du manque de commun. De trop de repli sur soi du peuple (secessio plebis). De l’insuffisance de diversité entre Français (les mêmes maisons standardisées du nord au sud, de l’est à l‘ouest, les mêmes hypermarchés immondes partout), et d’un excès de diversité (pas assez de points communs) entre Français de souche et étrangers. La faute n’en est pas à ces étrangers, mais aux élites françaises (administratives, politiques et patronales) qui les ont poussé à venir. Nous avons perdu comme élément d’unité la religion, qui était au Moyen Age le catholicisme. Nous avons perdu le roi. Nous avons perdu ensuite la sacralité de la Présidence de la République, cette fonction étant accaparée par des individus de plus en plus médiocres, de petits hommes gris étrangers à l’amour de la France et de son peuple. Nos dirigeants ? Une simple section française de l’internationale oligarchique. Même avec une religion commune et un roi, la France du Moyen Age n’était pas tout à fait une nation. Elle l’est devenue. Cela aurait pu ne pas être. Pourquoi ? Parce que l’excès de la diversité, ce peut être la guerre civile, et c’est ce qui se passa en France au Moyen Age avec la Guerre de Cent Ans.

Justement, que faut-il pour contrecarrer une diversité ethno-culturelle dispersante ? Nous avons ici un accord, qui n’est pas mince, avec Michel Maffesoli. La laïcité ne peut être une réponse. « Il faut ritualiser le sacré », dit Maffesoli. Mais il faut observer que le sacré d’une partie des immigrès, le sacré musulman, est déjà ritualisé. Cela n’a rien de déplorable, le problème étant simplement une question de nombre (nous n’avons cessé de le dire depuis des décennies et voici que le dit aussi Patrick Buisson dans La fin d’un monde, 2021). « La démographie, c’est le destin », disait Auguste Comte. Pour faire du commun, en France et pour la France, il faut ritualiser un autre sacré que celui d’une communauté. Il faut inventer ou revivifier un imaginaire commun. Un imaginaire trans-tribal. Je dirais volontiers : l’imaginaire continental, eurasiatique, d’un monde au-delà des matérialismes dominants. Ce n’est pas, en tout cas, avec la laïcité que l’on transcendera le sacré des religions non européennes pour produire du commun, du sacré commun, dans les esprits et dans les cœurs. S’il faut garder la laïcité, qui n’est que la conséquence du catholicisme, il faut abandonner le laïcisme et générer un autre sacré, une religiosité (c’est à dire une religion sans interdits mais avec une éthique) qui soit le patrimoine commun du peuple de France. Quelque chose comme ce qui fut « la grande clarté du Moyen Age » (Gustave Cohen). « Toute éducation nécessite un rythme et une vision cosmique », dit Georg Simmel. Toute politique s’inscrit dans une cosmologie. Et toute politique a ses mythes, sans quoi elle n’a pas de grandeur. Mythe, grandeur et passion vont ensemble. « L'exception pense le général avec l'énergie de la passion », dit Carl Schmitt. Il n’y a pas de politique sans une éducation qui intègre cela. C’est pourquoi il faut déconstruire les déconstructeurs. La paideia, c’est la formation. Cela va bien au-delà de l’ingurgitation de connaissances et moins encore des « savoirs-faire », les fameuses « compétences » qui remplacent les diplômes, le « niveau général » et la « culture générale ». Il ne faut pas sous-estimer les aspirations à des exemples plus propres et plus nobles que ceux proposés par la téléréalité ou par nos dirigeants.

Justement, que faut-il pour contrecarrer une diversité ethno-culturelle dispersante ? Nous avons ici un accord, qui n’est pas mince, avec Michel Maffesoli. La laïcité ne peut être une réponse. « Il faut ritualiser le sacré », dit Maffesoli. Mais il faut observer que le sacré d’une partie des immigrès, le sacré musulman, est déjà ritualisé. Cela n’a rien de déplorable, le problème étant simplement une question de nombre (nous n’avons cessé de le dire depuis des décennies et voici que le dit aussi Patrick Buisson dans La fin d’un monde, 2021). « La démographie, c’est le destin », disait Auguste Comte. Pour faire du commun, en France et pour la France, il faut ritualiser un autre sacré que celui d’une communauté. Il faut inventer ou revivifier un imaginaire commun. Un imaginaire trans-tribal. Je dirais volontiers : l’imaginaire continental, eurasiatique, d’un monde au-delà des matérialismes dominants. Ce n’est pas, en tout cas, avec la laïcité que l’on transcendera le sacré des religions non européennes pour produire du commun, du sacré commun, dans les esprits et dans les cœurs. S’il faut garder la laïcité, qui n’est que la conséquence du catholicisme, il faut abandonner le laïcisme et générer un autre sacré, une religiosité (c’est à dire une religion sans interdits mais avec une éthique) qui soit le patrimoine commun du peuple de France. Quelque chose comme ce qui fut « la grande clarté du Moyen Age » (Gustave Cohen). « Toute éducation nécessite un rythme et une vision cosmique », dit Georg Simmel. Toute politique s’inscrit dans une cosmologie. Et toute politique a ses mythes, sans quoi elle n’a pas de grandeur. Mythe, grandeur et passion vont ensemble. « L'exception pense le général avec l'énergie de la passion », dit Carl Schmitt. Il n’y a pas de politique sans une éducation qui intègre cela. C’est pourquoi il faut déconstruire les déconstructeurs. La paideia, c’est la formation. Cela va bien au-delà de l’ingurgitation de connaissances et moins encore des « savoirs-faire », les fameuses « compétences » qui remplacent les diplômes, le « niveau général » et la « culture générale ». Il ne faut pas sous-estimer les aspirations à des exemples plus propres et plus nobles que ceux proposés par la téléréalité ou par nos dirigeants.

Michel Maffesoli aime à développer l’idée du « contradictoriel », c’est-à-dire de contraires qui ne se dépassent pas en synthèse (il en était de même avec Proudhon : thèse, antithèse, pas de synthèse). Cela se veut une harmonie conflictuelle. Sauf que ce n’est pas une harmonie. C’est peut-être là que se situe le cœur du débat. Toutes les contradictions ne peuvent rester ouvertes. Il ne faut pas tuer (comment le faire, du reste ?) l’hétérogénéité du social, mais il faut restaurer du commun. Il faut dépasser le présentéisme, qui empêche toute révolution. La dissidence (à côté du politique), la rebellion (en marge), cela nourrit les narcissismes à peu de frais. Ce n’est même pas de l’opposition contrôlée, c’est la toile de fond du déploiement de la toute puissance du Capital. C’est au politique, et donc en dernière instance au peuple, de trancher les contradictions, c’est-à-dire de ne pas en rester à des juxtapositions de tribus – même si leur vivacité témoigne de l’heureuse résilience du social – pour faire apparaitre de nouvelles synthèses. Au-delà de cela même, osons le dire : il faut revenir au théologico-politique. C’est-à-dire accepter que notre conception du politique soit irriguée par notre conception du divin. Encore faut-il en avoir une. En d’autres termes, au rebours de tous les individualismes, il faut accepter que notre idée, notre vision du beau et du bien informe notre conception du politique. Faut-il préciser que cela est incompatible avec toute conception libérale du politique ? Une vision du bien et du beau, c’est une religiosité. Ou c’est un mythe : la différence est ici de peu d’importance. Un mythe n’a pas à etre vrai, il suffit qu’il soit vraiment un mythe. « Le mythe seul permet la cohéson sociale », avait dit justement Georges Sorel. De son côté, Maffesoli dit dans La transfiguration du politique (1992, Le Livre de poche, p. 32) : il n’y a pas de politique sans religion. Le terme religion (religare/relegere) renvoie à la fois à « relier » et à « relire ». La religion implique la « reliance », insiste Emile Durkheim, dont on sait qu’il appartient pourtant à une tradition rationaliste et positiviste. C’est évidemment la notion essentielle, relier plutôt que relire, car il n’y a pas que des « religions du Livre ». Et cette reliance est beaucoup plus importante que la morale, souligne Maffesoli. Il est temps de d’abord relier – par des mythes, des légendes, des paysages et des musiques – , notre peuple à lui-même, notre moi à notre nous, et d’oublier de relire de vieux grimoires. Laissons-les aux « peuples du Livre ». Occupons-nous plutôt d’être un Peuple du Vivre.

PLV

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Face au rapport Meadows de 1972 (Dennis Meadows a alors 30 ans) Les limites de la croissance, l’économiste et philosophe libéral Friedrich Hayek refuse que l’optimisme tehnologique soit critiqué. « L'immense publicité donnée récemment par les médias à un rapport qui se prononçait, au nom de la science, sur les limites de la croissance, et le silence de ces mêmes médias sur la critique dévastatrice que ce rapport a reçue de la part des experts compétents, doivent forcément inspirer une certaine appréhension quant à l’exploitation dont le prestige de la science peut être l’objet. » (« La falsification de la science », The pretence of knowledge, 1974). Bien entendu, le droit d’inventaire sur un rapport d’étude est mille fois légitime. Mais ce qui est au cœur de la réaction des libéraux, c’est la démonie du culte du progrès scientifique. C’est la religion de la mondialisation heureuse, forcément heureuse. Car plus le monde est unifié, mieux il est censé se porter. Telle est la religion des ennemis de la différence. « Un siècle de barbarie commence, et les sciences seront à son service. », avait dit Nietzsche (La volonté de puissance, 154).

Face au rapport Meadows de 1972 (Dennis Meadows a alors 30 ans) Les limites de la croissance, l’économiste et philosophe libéral Friedrich Hayek refuse que l’optimisme tehnologique soit critiqué. « L'immense publicité donnée récemment par les médias à un rapport qui se prononçait, au nom de la science, sur les limites de la croissance, et le silence de ces mêmes médias sur la critique dévastatrice que ce rapport a reçue de la part des experts compétents, doivent forcément inspirer une certaine appréhension quant à l’exploitation dont le prestige de la science peut être l’objet. » (« La falsification de la science », The pretence of knowledge, 1974). Bien entendu, le droit d’inventaire sur un rapport d’étude est mille fois légitime. Mais ce qui est au cœur de la réaction des libéraux, c’est la démonie du culte du progrès scientifique. C’est la religion de la mondialisation heureuse, forcément heureuse. Car plus le monde est unifié, mieux il est censé se porter. Telle est la religion des ennemis de la différence. « Un siècle de barbarie commence, et les sciences seront à son service. », avait dit Nietzsche (La volonté de puissance, 154).  A l‘exception des gérants des multinationales et des « cabinets de conseils » qui constituent un démembrement de l’Etat et permettent une externalisation apparente des décisions. Avec ses « conseils », chèrement payés, de sociétés extérieures au service public, c’est un système de management par agences qui s’est mis en place, sytème dont la paternité revient essentiellement au professeur et technocrate national-socialiste Reinhard Höhn, un système qui est à peu près le contraire de la conception de l’Etat qui était celle de Carl Schmitt.

A l‘exception des gérants des multinationales et des « cabinets de conseils » qui constituent un démembrement de l’Etat et permettent une externalisation apparente des décisions. Avec ses « conseils », chèrement payés, de sociétés extérieures au service public, c’est un système de management par agences qui s’est mis en place, sytème dont la paternité revient essentiellement au professeur et technocrate national-socialiste Reinhard Höhn, un système qui est à peu près le contraire de la conception de l’Etat qui était celle de Carl Schmitt.

Il s’opère ainsi une forme de sélection, mais une sélection des pires. Theodore John Kaczynski avait bien vu ce processus : « Cela s’explique par la théorie des systèmes autopropagateurs : les organisations (ou autres systèmes autopropagateurs) qui permettent le moins au respect de l’environnement d’interférer avec leur quête de pouvoir immédiat tendent à acquérir plus de pouvoir que celles qui limitent leur quête de pouvoir par souci des conséquences environnementales sur le long terme — 10 ans ou 50 ans, par exemple. Ainsi, à travers un processus de sélection naturelle, le monde subit la domination d’organisations qui utilisent au maximum les ressources disponibles afin d’augmenter leur propre pouvoir, sans se soucier des conséquences sur le long terme ». (Révolution anti-technologie : pourquoi et comment ? 2016, éditions Libre, 2021).

Il s’opère ainsi une forme de sélection, mais une sélection des pires. Theodore John Kaczynski avait bien vu ce processus : « Cela s’explique par la théorie des systèmes autopropagateurs : les organisations (ou autres systèmes autopropagateurs) qui permettent le moins au respect de l’environnement d’interférer avec leur quête de pouvoir immédiat tendent à acquérir plus de pouvoir que celles qui limitent leur quête de pouvoir par souci des conséquences environnementales sur le long terme — 10 ans ou 50 ans, par exemple. Ainsi, à travers un processus de sélection naturelle, le monde subit la domination d’organisations qui utilisent au maximum les ressources disponibles afin d’augmenter leur propre pouvoir, sans se soucier des conséquences sur le long terme ». (Révolution anti-technologie : pourquoi et comment ? 2016, éditions Libre, 2021).  C'est pourquoi ils s'opposent au recours à une fiscalité redistributive comme moyen de mettre en pratique les théories libérales de l'égalité. […] La fiscalité redistributive est intrinsèquement injuste et […] constitue une violation du droit des gens. », résume Will Kymlicka à propos des positions libertariennes (in Les théories de la justice. Une introduction, La Découverte, 2003). C’est aussi la thèse que défend Ayn Rand, célèbre libertarienne américaine. Dans cette perspective, au-delà de toute notion d’équité et de solidarité nationale, les libéraux ne cachent pas qu’il faut selon eux tourner la page des aspirations démocratiques. Peter Thiel affirme en 2009 : « Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles. […] Je reste attaché, depuis mon adolescence, à l’idée que la liberté humaine authentique est une condition sine qua non du bien absolu. Je suis opposé aux taxes confiscatoires, aux collectifs totalitaires et à l’idéologie de l'inévitabilité de la mort » (« L’éducation d’un libertarien », 2009, cité in Le Monde, 1er juin 2015). Cela a le mérite d’être clair, tout comme il est clair que, depuis qu’a triomphé le libéralisme libertaire, les atteintes aux libertés n’ont jamsi été si violentes : identité numérique, interdiction d’hommages, de colloques, de manifestations pacifiques, etc.

C'est pourquoi ils s'opposent au recours à une fiscalité redistributive comme moyen de mettre en pratique les théories libérales de l'égalité. […] La fiscalité redistributive est intrinsèquement injuste et […] constitue une violation du droit des gens. », résume Will Kymlicka à propos des positions libertariennes (in Les théories de la justice. Une introduction, La Découverte, 2003). C’est aussi la thèse que défend Ayn Rand, célèbre libertarienne américaine. Dans cette perspective, au-delà de toute notion d’équité et de solidarité nationale, les libéraux ne cachent pas qu’il faut selon eux tourner la page des aspirations démocratiques. Peter Thiel affirme en 2009 : « Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles. […] Je reste attaché, depuis mon adolescence, à l’idée que la liberté humaine authentique est une condition sine qua non du bien absolu. Je suis opposé aux taxes confiscatoires, aux collectifs totalitaires et à l’idéologie de l'inévitabilité de la mort » (« L’éducation d’un libertarien », 2009, cité in Le Monde, 1er juin 2015). Cela a le mérite d’être clair, tout comme il est clair que, depuis qu’a triomphé le libéralisme libertaire, les atteintes aux libertés n’ont jamsi été si violentes : identité numérique, interdiction d’hommages, de colloques, de manifestations pacifiques, etc.  Walter Lippmann, dans La cité libre (1937), ouvrage qui précéda le colloque Lippmann de 1938 (grand colloque libéral), plaidait pour les grandes organisations et la fin de « la vie de village ». C’était déjà l’apologie de la mégamachine. Nous y sommes en plein. Par la monnaie numérique et la suppression programmée de l’argent en espèces ‘’sonnantes et trébuchantes’’, la société de contrôle vise à rendre transparents tous les échanges inter-humains. Le libéralisme est ainsi à la fois l’antichambre du transhumanisme et le contraire des libertés individuelles, mais aussi collectives ou encore communautaires.

Walter Lippmann, dans La cité libre (1937), ouvrage qui précéda le colloque Lippmann de 1938 (grand colloque libéral), plaidait pour les grandes organisations et la fin de « la vie de village ». C’était déjà l’apologie de la mégamachine. Nous y sommes en plein. Par la monnaie numérique et la suppression programmée de l’argent en espèces ‘’sonnantes et trébuchantes’’, la société de contrôle vise à rendre transparents tous les échanges inter-humains. Le libéralisme est ainsi à la fois l’antichambre du transhumanisme et le contraire des libertés individuelles, mais aussi collectives ou encore communautaires.

Une architecture de la pensée de Kant se dessine alors. Kant rappelle que la philosophie se divise en logique, physique et éthique. La logique est formelle. Elle relève des règles de la raison. La physique et l’éthique renvoient respectivement aux choses de la nature, et aux choses des hommes. C’est ainsi qu’il doit y avoir une métaphysique de la nature, et une métaphysique des mœurs, qui concerne les hommes. Il s’agit de savoir, dans les deux cas, comment connaitre la règle à suivre, pour que la volonté, que l’on suppose libre, se détermine en fonction de règles a priori. La raison s’applique aussi bien à la connaissance physique qu’à la connaissance des règles morales, et la volonté n’est pas autre chose que la raison pratique. Elle est aussi « pure » (c’est-à-dire préalable à l’expérience) que la raison pure théorique (de theoria, voir le monde, l’examiner).

Une architecture de la pensée de Kant se dessine alors. Kant rappelle que la philosophie se divise en logique, physique et éthique. La logique est formelle. Elle relève des règles de la raison. La physique et l’éthique renvoient respectivement aux choses de la nature, et aux choses des hommes. C’est ainsi qu’il doit y avoir une métaphysique de la nature, et une métaphysique des mœurs, qui concerne les hommes. Il s’agit de savoir, dans les deux cas, comment connaitre la règle à suivre, pour que la volonté, que l’on suppose libre, se détermine en fonction de règles a priori. La raison s’applique aussi bien à la connaissance physique qu’à la connaissance des règles morales, et la volonté n’est pas autre chose que la raison pratique. Elle est aussi « pure » (c’est-à-dire préalable à l’expérience) que la raison pure théorique (de theoria, voir le monde, l’examiner).  La métaphysique étant le domaine des incertitudes, nous ne savons donc pas si nous avons une âme mortelle ou immortelle, si Dieu existe, ni si nous sommes libres. Comment alors établir une morale, une règle de comportement, si nous ne sommes peut-être pas libres, si nous sommes donc soumis à des déterminations ? Les Fondements de la métaphysique des mœurs (1785) partent des connaissances rationnelles de la moralité. On tient pour acquis que ce qui doit être tenu pour bon est une bonne volonté. Ni la recherche du bonheur, ni l’intelligence, ni le courage ne sont des critères de moralité. La bonne volonté est le seul critère. Mais comment la caractériser ? Quand on agit par devoir. Ce qui est moral, ce qui est issu de bonne volonté, ce ne sont pas seulement les actions conformes au devoir, mais celles faites par devoir, et non pas parce que la conformité au devoir nous apporterait quelques avantages. Le commerçant honnête par intérêt n’est donc pas louable. Plus encore : celui qui fait le bien par « tempérament gentil » a moins de mérite que celui qui fait le bien par devoir, et non par inclination de sa sensibilité. La volonté doit accepter d’être en lutte contre nos inclinations naturelles. Il y a donc « séparation radicale entre les mobiles exclusivement issus du devoir et les mobiles issus des inclinations » (Victor Delbos in Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, Delagrave, 1900, rééd. 1986, p. 39).

La métaphysique étant le domaine des incertitudes, nous ne savons donc pas si nous avons une âme mortelle ou immortelle, si Dieu existe, ni si nous sommes libres. Comment alors établir une morale, une règle de comportement, si nous ne sommes peut-être pas libres, si nous sommes donc soumis à des déterminations ? Les Fondements de la métaphysique des mœurs (1785) partent des connaissances rationnelles de la moralité. On tient pour acquis que ce qui doit être tenu pour bon est une bonne volonté. Ni la recherche du bonheur, ni l’intelligence, ni le courage ne sont des critères de moralité. La bonne volonté est le seul critère. Mais comment la caractériser ? Quand on agit par devoir. Ce qui est moral, ce qui est issu de bonne volonté, ce ne sont pas seulement les actions conformes au devoir, mais celles faites par devoir, et non pas parce que la conformité au devoir nous apporterait quelques avantages. Le commerçant honnête par intérêt n’est donc pas louable. Plus encore : celui qui fait le bien par « tempérament gentil » a moins de mérite que celui qui fait le bien par devoir, et non par inclination de sa sensibilité. La volonté doit accepter d’être en lutte contre nos inclinations naturelles. Il y a donc « séparation radicale entre les mobiles exclusivement issus du devoir et les mobiles issus des inclinations » (Victor Delbos in Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, Delagrave, 1900, rééd. 1986, p. 39). L’impératif catégorique est une proposition synthétique a priori, c’est-à-dire qu’il ne repose pas sur l’expérience et ne dépend pas d’elle. Il est du même ordre, dans la raison pure pratique, que les mathématiques dans la raison pure théorique. L’impératif catégorique se fonde sur ce qui anime la volonté. Voilà, nous dit Kant, ce que doit être le fondement de la volonté : « Agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle » (Fondements de la métaphysique des mœurs). De quelle loi universelle s’agit-il ? Des lois universelles de la nature, qui veut le développement de la vie. Des lois de la vie de l’homme : il doit développer ses facultés et ne pas les laisser en jachère. La paresse est ainsi contraire à l’impératif catégorique. Il faut à la fois concevoir ce que nous voulons comme loi universelle, et vouloir que ce soit une loi universelle. La raison est sollicitée, et la volonté s’appuie sur son diagnostic. L’immoralité consiste à s’accorder des exceptions à la loi universelle. Le motif d’une action, la bonne volonté, prime toujours sur le résultat que l’on voudrait atteindre, sur le mobile de l’action. Mais le mobile lui-même est encadré. Ce mobile ne peut être que le bien de l’homme. « L’homme, et en général tout être raisonnable, existe comme fin en soi, et non pas simplement comme moyen dont telle ou telle volonté puisse user à son gré. » C’est le second impératif catégorique. De là la conclusion : « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. »

L’impératif catégorique est une proposition synthétique a priori, c’est-à-dire qu’il ne repose pas sur l’expérience et ne dépend pas d’elle. Il est du même ordre, dans la raison pure pratique, que les mathématiques dans la raison pure théorique. L’impératif catégorique se fonde sur ce qui anime la volonté. Voilà, nous dit Kant, ce que doit être le fondement de la volonté : « Agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle » (Fondements de la métaphysique des mœurs). De quelle loi universelle s’agit-il ? Des lois universelles de la nature, qui veut le développement de la vie. Des lois de la vie de l’homme : il doit développer ses facultés et ne pas les laisser en jachère. La paresse est ainsi contraire à l’impératif catégorique. Il faut à la fois concevoir ce que nous voulons comme loi universelle, et vouloir que ce soit une loi universelle. La raison est sollicitée, et la volonté s’appuie sur son diagnostic. L’immoralité consiste à s’accorder des exceptions à la loi universelle. Le motif d’une action, la bonne volonté, prime toujours sur le résultat que l’on voudrait atteindre, sur le mobile de l’action. Mais le mobile lui-même est encadré. Ce mobile ne peut être que le bien de l’homme. « L’homme, et en général tout être raisonnable, existe comme fin en soi, et non pas simplement comme moyen dont telle ou telle volonté puisse user à son gré. » C’est le second impératif catégorique. De là la conclusion : « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. »  Il ne faut pas partir du bien tel qu’il serait conçu esthétiquement, ou au cas par cas, il faut partir de la volonté bonne, celle qui est issue de l’observation de la loi morale, celle qui peut faire l’objet d’une maxime universelle, nonobstant nos inclinations. Ce n’est jamais l’intuition qui peut définir le bien, mais la loi morale universalisable. « La loi morale humilie inévitablement tout homme quand il compare avec cette loi la tendance sensible de sa nature. » (Critique de la raison pratique). Cette volonté bonne choisissant la loi morale est ainsi un jugement synthétique a priori, s’appliquant au savoir-être-moral, au savoir se comporter, et non à la connaissance théorique de ce qui est. Formidable devoir dissocié de la recherche du bonheur. « Devoir ! nom sublime et grand, toi qui ne renfermes rien en toi d'agréable, rien qui implique insinuation, mais qui réclame la soumission, qui cependant ne menace de rien de ce qui éveille dans l'âme une aversion naturelle et l'épouvante pour mettre en mouvement la volonté, mais pose simplement une loi qui trouve d'elle-même accès dans l'âme et qui cependant gagne elle-même malgré nous la vénération (sinon toujours l'obéissance), devant laquelle se taisent tous les penchants, quoiqu'ils agissent contre elle en secret ; quelle origine est digne de toi, et où trouve-t-on la racine de ta noble tige, qui repousse fièrement toute parenté avec les penchants, racine dont il faut faire dériver, comme de son origine, la condition indispensable de la seule valeur que les hommes peuvent se donner eux-mêmes ? » (Critique de la raison pratique, 1ere partie, I, 3).

Il ne faut pas partir du bien tel qu’il serait conçu esthétiquement, ou au cas par cas, il faut partir de la volonté bonne, celle qui est issue de l’observation de la loi morale, celle qui peut faire l’objet d’une maxime universelle, nonobstant nos inclinations. Ce n’est jamais l’intuition qui peut définir le bien, mais la loi morale universalisable. « La loi morale humilie inévitablement tout homme quand il compare avec cette loi la tendance sensible de sa nature. » (Critique de la raison pratique). Cette volonté bonne choisissant la loi morale est ainsi un jugement synthétique a priori, s’appliquant au savoir-être-moral, au savoir se comporter, et non à la connaissance théorique de ce qui est. Formidable devoir dissocié de la recherche du bonheur. « Devoir ! nom sublime et grand, toi qui ne renfermes rien en toi d'agréable, rien qui implique insinuation, mais qui réclame la soumission, qui cependant ne menace de rien de ce qui éveille dans l'âme une aversion naturelle et l'épouvante pour mettre en mouvement la volonté, mais pose simplement une loi qui trouve d'elle-même accès dans l'âme et qui cependant gagne elle-même malgré nous la vénération (sinon toujours l'obéissance), devant laquelle se taisent tous les penchants, quoiqu'ils agissent contre elle en secret ; quelle origine est digne de toi, et où trouve-t-on la racine de ta noble tige, qui repousse fièrement toute parenté avec les penchants, racine dont il faut faire dériver, comme de son origine, la condition indispensable de la seule valeur que les hommes peuvent se donner eux-mêmes ? » (Critique de la raison pratique, 1ere partie, I, 3).  Kant introduit donc comme condition du bonheur trois croyances (l’immortalité de l’âme, l’existence de Dieu, la réalité de notre liberté) mais qui, contrairement a la raison pure théorique, et à la raison pure pratique, ne reposent sur aucune expérience possible. Croyance en Dieu, croyance en l’immortalité de l’âme, croyance en notre état de liberté : nous sommes dans le domaine de la métaphysique, où rien n’est démontrable. Il nous faut donc faire un pari. Surtout, nous constatons que la raison pratique nous a obligé à aller plus loin que la raison pure théorique, puisque nous avons besoin de postuler la vérité de croyances indémontrables car métaphysiques. Ces croyances sont du domaine de la dialectique transcendantale, qui nous permet d’y croire, sans les démontrer. La raison doit donc admettre ces croyances. C’est justement dans la mesure où nous ne connaissons pas les réalités supra-sensibles (Dieu, l’âme, la liberté) que nous agissons par devoir et non par crainte, et c’est ce qui donne sa valeur au devoir comme supérieur aux données sensibles.