Pour la première fois d’une longue carrière au service, le colonel comte Silve de Pikkendorff, commandant le détachement d’honneur, n’avait pas la moindre envie de donner cet ordre. Son commandement, clair et sec, redit par les échos, sonna pourtant, irréfutable :

Présentez…armes !

On n’entendit qu’un bruit, celui de trente fusils claquant à l’unisson. Silve de Pikkendorff, face à ses hussards, fit un demi-tour réglementaire et salua au sabre, sans hâte, d’un ample mouvement du bras.

Porté par six fidèles sujets dont le tambour scandait les pas, le cercueil du consul général faisait lentement son entrée dans la cour d’honneur des Invalides.

Ainsi aurait peut-être commencé, quoiqu’avec bien plus de talent, le récit, par Jean Raspail, de ses propres obsèques. Il y aurait mis la grandeur intemporelle, la majesté tonique et théâtrale, qui ont emmené tant de citoyens de notre république, à l’étroit dans ce monde si laid, vers la Patagonie d’élection qu’ils portaient au fond de leur cœur. Il y aurait fait vivre, une fois encore, ce panache gratuit qui donne le frisson et fait relever la tête – un art si français, et qu’il maîtrisait parfaitement.

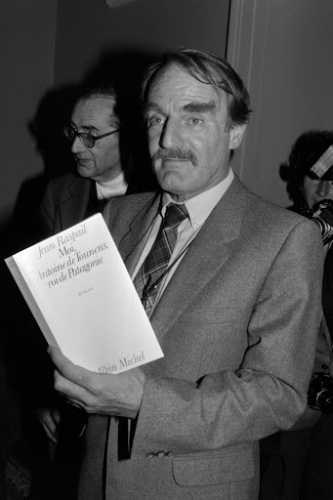

Jean Raspail avait mis du temps à écrire des romans, déçu trop tôt par les critiques d’un académicien qu’il connaissait. Après plusieurs récits de voyage, il entra pourtant dans la littérature en prophète avec Le Camp des Saints (1973). Dans ce livre exceptionnel et désormais bien connu, il décrivait méticuleusement le monde du millénaire finissant : l’invasion migratoire, la nullité des élites, la complicité diabolique des médias et des bonnes âmes, la submersion du monde occidental, l’écrasement des résistants. Il avait même eu l’honneur, à la sortie de son livre, d’un débat télévisé contre Max Gallo, où chacun représentait caricaturalement son univers mental : Gallo, alors de gauche, était drapé dans la morale bourgeoise compassionnelle et sapé comme un prof… de gauche. Raspail, déjà de droite, portait la moustache, se tenait droit et disait la vérité.

Il avait trouvé sa voix : dès lors, comme tous les grands écrivains, il ne dirait plus que la même chose d’une manière différente. Il se fit l’historiographe de la grandeur morte, en inventant la superbe famille de Pikkendorff et en devenant le consul général d’un royaume de Patagonie qui, comme le disait Lyautey du Maroc, ne serait « rien d’autre que le royaume de [ses] rêves ». Il fit voyager ses lecteurs de la pointe de l’Argentine aux Caraïbes, puis dans la steppe infinie, sur les rails et dans les forêts d’une Scandinavie irréelle, et même, dans les trop méconnus Yeux d’Irène, sur les routes d’une France sublimée. Il défendit le droit des peuples à rester ce qu’ils étaient et pesta contre la messe conciliaire et ses musiquettes de fête foraine. Il enregistra sans haine, avec une minutie médico-légale, les symptômes du pourrissement des civilisations, qu’une poignée de braves doivent préserver, quoique cela ne suffise jamais.

Raspail se vivait volontiers comme un simple artisan, presque comme le marionnettiste macabre de Septentrion ; il aurait très bien pu répondre à qui l’interrogeait, comme le narrateur des Yeux d’Irène : « Sortis de leurs livres, […] les écrivains n’ont rien à dire ! » Il parla pourtant et devint, pour deux générations au moins, une figure tutélaire, dont les mots frappaient juste et rendaient un son clair. Il partageait avec d’autres, comme Vladimir Volkoff, le paysage esthétique de la droite la plus « rance » et la plus « nauséabonde » : amour de la patrie au-delà des oripeaux du jour ; goût de la tenue comme politesse et comme résistance ; lumière éclatante de la rédemption malgré la terrible imperfection de la nature humaine. Raspail et Volkoff, qui s’appelaient par leurs noms de famille et se voussoyaient, comme deux amis d’autrefois, ont d’ailleurs fait les très riches heures de Radio Courtoisie à la fin des années 90, où ils étaient ce qu’on appellerait aujourd’hui de bons clients.

Ces dernières années, chaque apparition de Jean Raspail était une injection de panache et d’énergie, directement dans la carotide. A plus de quatre-vingt-dix ans, il chantait l’hymne patagon, buvait du whisky et encourageait la jeunesse. Il savait qu’il « représent[ait] une cause presque perdue », comme il l’a souvent écrit, alors il sonnait de la trompette et montait à l’assaut.

Il n’y aura pas, à l’enterrement de Jean Raspail, écrivain de marine, consul général du Royaume d’Araucanie et de Patagonie, de retransmission en direct, de larmes photogéniques, ni même d’hommage lyrique, écrit à la truelle pour un Président qui salit tout, même la grandeur. Ce qu’il y aura, outre les sujets fidèles et les soldats perdus, c’est le monde d’un romancier, romancier dont le travail est, disait son ami Volkoff, de faire « quelque chose de moins réel, mais de plus vrai ».

Il n’y aura pas, à l’enterrement de Jean Raspail, écrivain de marine, consul général du Royaume d’Araucanie et de Patagonie, de retransmission en direct, de larmes photogéniques, ni même d’hommage lyrique, écrit à la truelle pour un Président qui salit tout, même la grandeur. Ce qu’il y aura, outre les sujets fidèles et les soldats perdus, c’est le monde d’un romancier, romancier dont le travail est, disait son ami Volkoff, de faire « quelque chose de moins réel, mais de plus vrai ».

Voici donc, derrière le catafalque, la famille Pikkendorff au grand complet, en uniforme de parade, venue tout exprès d’Altheim-Neufra et d’autres lieux ; voici ce petit homme couleur d’écorce avec son arc et ses flèches, tapi dans la neige, loin derrière les bouleaux nordiques qui bordent Ragen, et reculant bravement pour échapper au désenchantement du monde ; voici encore tous les « derniers carrés » de ses livres, noyés par le tsunami de fange de leur siècle : la dernière cabane du Camp des Saints, les derniers voyageurs de Septentrion, les derniers patagons de Qui se souvient des hommes.

Peut-être y aura-t-il aussi, dans les cœurs vaillants, la tentation de devenir quelques-uns des Sept Cavaliers qui feront un pas de côté –ceux qui quitteront la Ville au crépuscule, en passant par la porte de l’Ouest qui, décidément, n’est plus gardée.

Avec la mort de Jean Raspail, des milliers de lecteurs viennent de perdre un grand-père. Ira-t-il, dans les cieux, partager un bourbon avec les amis d’autrefois ? Préférera-t-il la compagnie d’Athos, comte de La Fère, dont il partageait l’ombrageuse noblesse et l’austère fidélité ? Ce serait, après tout, moins réel mais plus vrai…

Comme Athos devant Charles Ier, alors, découvrons-nous sans une larme au passage du cercueil du Consul, et murmurons simplement, comme une promesse faite à nous-mêmes : « Salut à la majesté tombée ! »

NDLR : né en 1925, Jean Raspail aurait eu 95 ans le 5 juillet prochain.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Les commentaires sont fermés.